JAWA TIMUR

FAJLUR ADI RAHMAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI PERAIRAN ESTUARIA SUNGAI BRANTAS (SUNGAI PORONG DAN WONOKROMO), JAWA TIMUR

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Fajlur Adi Rahman

Fajlur Adi Rahman. C24104070. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur (Di bawah bimbingan Yusli Wardiatno dan Ario Damar)

RINGKASAN

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan panjang ± 320 km dan daerah aliran seluas ± 12.000 km2 atau lebih kurang seperempat luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas mengalir mulai dari Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut terletak di Gunung Arjuno dan Anjasmara yang bermuara dan bercabang di Sungai Wonokromo dan Sungai Porong (Anonymus in Handayani et al., 2001).

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) secara spasial, maupun secara temporal, dan mengetahui perubahan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Porong akibat pembuangan Lumpur Sidoardjo.

Sampling makrozoobentos dilakukan pada estuaria anak Sungai Brantas yaitu Sungai Porong dan Wonokromo yang keduanya merupakan cabang utama yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sampling makrozoobentos dilakukan tiga kali berdasarkan perbedaan temporal dan spasial yaitu pada tangal 31 Maret 2007 (sampling tambahan) dan 7–8 Maret 2008 yang mewakili musim hujan sedangkan tanggal 28–29 Agustus 2007 yang mewakili musim kemarau. Data sekunder di tahun sebelumnya oleh Fahliza (2007) juga digunakan sebagai pembanding. Analisis data menggunakan rumus kepadatan. Sampling baik secara temporal dan spasial dilihat dengan Box Plot, Uji Similaritas dan Uji Kruskal-Wallis.

Secara spasial kepadatan makrozoobentos estuaria Sungai Porong rendah pada daerah mulut sungai kemudian semakin meningkat dan kembali turun ke arah laut pada musim hujan sedangkan di musim kemarau perubahan terlihat secara linier. Pada estuaria Sungai Wonokromo sebaran kepadatan spasial di kedua musim mirip dengan sebaran estuaria Sungai Porong pada musim hujan. Makrozoobentos yang ditemukan pada estuaria Sungai Porong tersusun oleh 17 jenis dari 6 kelas yaitu Pelecypoda sebagai dominan, Polychaeta, Gastropoda, Nemertina, Malacostraca dan Holothuroidea sedangkan estuaria Sungai Wonokromo tersusun oleh 23 jenis dari 5 kelas yaitu Pelecypoda, Malacostraca, Gastropoda, Polychaeta dan Holothuroidea.

Pola sebaran makrozoobentos secara temporal menunjukkan bahwa pada musim hujan memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan kemarau. Perbedaan musim juga berpengaruh terhadap komposisi makrozoobentos pada kedua estuaria ini dimana pada musim hujan komposisi jenis makrozoobentos lebih beragam dengan dominansi yang lebih rendah dibanding kemarau. Kedua kondisi ini terjadi di kedua estuaria akan tetapi pada estuaria Sungai Porong perbedaannya lebih signifikan.

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS

DI PERAIRAN ESTUARIA SUNGAI BRANTAS

(SUNGAI PORONG DAN WONOKROMO),

JAWA TIMUR

FAJLUR ADI RAHMAN

C24104070

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Fajlur Adi Rahman Nomor Pokok : C24104070

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui: I. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc Dr. Ir. Ario Damar, M.Si

NIP 131 956 708

NIP 131 878 933

Mengetahui,

II. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP 131 578 799

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Ario Damar, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan hingga penyelesaian skripsi ini serta atas izinnya untuk bergabung dalam penelitian yang didanai oleh grant IFS Swedia Grantee No. A/3865-1, 2005.

2. Dr. Ir. Isdradjad Setyobudiandi, M.Sc selaku dosen penguji dan Ir. Zairion, M.Sc selaku wakil komisi pendidikan program S-1 atas saran, nasehat dan perbaikan yang diberikan

3. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc dan Dr. Ir. M. F. Rahardjo, DEA atas saran, motivasi dan nasehat yang telah diberikan

4. Ibu Siti Nursiyamah selaku staf Lab. Biologi Mikro I (BIMI I) yang telah banyak membantu selama proses identifikasi hingga terselesaikan dengan lancar

5. Para staf Tata Usaha MSP yang sangat saya banggakan, terutama Mba Widar dan Mba Zaenab atas arahan dan kesabarannya

6. Keluarga tercinta, Ayah, Mama, Adinda Ana dan Yana serta Adinda Afni yang baru bertemu setelah dewasa atas doa, kasih sayang, dukungan dan motivasinya

8. DR family sebagai rumah kedua di Bogor (Spy, Ir-1, Wai dan Rifi) atas suka dukanya selama ini

9. Arrozaqers atas spasial yang diberikan selama beberapa bulan ini (Cbr, H-bib, Wai dan Ichel)

10. Teman-teman MSP angkatan 41 yang tidak bisa disebutkan satu per satu dari NRP 03 – 86 atas dukungan, semangat, persahabatan, perjuangan dan suka duka selama ini

11. Teman-teman MSP angkatan 40, 42 dan 43 atas dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini

Penulis menyadari ketidaksempurnaan penulisan tugas akhir ini. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata, besar harapan penulis terhadap karya kecil ini agar dapat bermanfaat bagi semuanya.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan ... 4

1.4. Manfaat ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian ... 5

2.2. Ekologi Estuaria ... 5

2.3. Makrozoobentos ... 8

2.4. Komunitas Makrozoobentos ... 12

2.5. Faktor Fisika dan Kimia yang Mempengaruhi Keberadaan Makrozoobentos di Perairan ... 14

2.5.1. Arus ... 15

2.5.2. Kekeruhan ... 16

2.5.3. Substrat Dasar ... 16

2.5.4. Derajat Keasaman (pH) ... 18

2.5.5. Suhu ... 18

2.5.6. Salinitas ... 19

2.6. Sedimen ... 20

III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 24

3.2. Alat dan Bahan ... 25

3.3. Penentuan Stasiun ... 26

3.4. Pengambilan dan Penanganan Contoh... 27

3.5. Analisa Data ... 29

3.5.1. Kepadatan Makrozoobentos ... 29

3.5.2. Similaritas... 29

3.5.3. Box Plot ... 30

3.5.4. Uji Kruskal-Wallis ... 30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Kondisi Perairan ... 31

4.1.1. Kondisi Perairan Estuaria Sungai Porong ... 32

4.1.1.1. Salinitas ... 32

4.1.1.2. Derajat Keasaman (pH) ... 33

4.1.1.3. Tekstur Sedimen ... 34

4.1.1.4. Kandungan C-Organik Sedimen ... 35

4.1.2. Kondisi Perairan Estuaria Sungai Wonokromo ... 37

4.1.2.1. Salinitas ... 37

4.1.2.2. Derajat Keasaman (pH) ... 37

4.1.2.3. Tekstur Sedimen ... 38

4.1.2.4. Kandungan C-Organik Sedimen ... 38

4.1.3. Perbandingan Kondisi Lingkungan pada Kedua Estuaria... 38

4.2. Sebaran Makrozoobentos Secara Spasial ... 42

4.2.1. Estuaria Sungai Porong ... 42

4.2.2. Estuaria Sungai Wonokromo ... 48

4.2.3. Perbandingan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Kedua Estuaria ... 50

4.3. Sebaran Makrozoobentos Secara Temporal ... 51

4.3.1. Estuaria Sungai Porong ... 51

4.3.2. Estuaria Sungai Wonokromo ... 55

4.3.3. Perbandingan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Kedua Musim ... 58

4.4. Komunitas Makrozoobentos Setelah Adanya Lumpur Sidoardjo ... 61

4.5. Pengelolaan Sumberdaya Perairan Estuaria Sungai Brantas ... 64

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 67

5.2. Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 69

LAMPIRAN ... 72

RIWAYAT HIDUP ... 99

DAFTAR TABEL

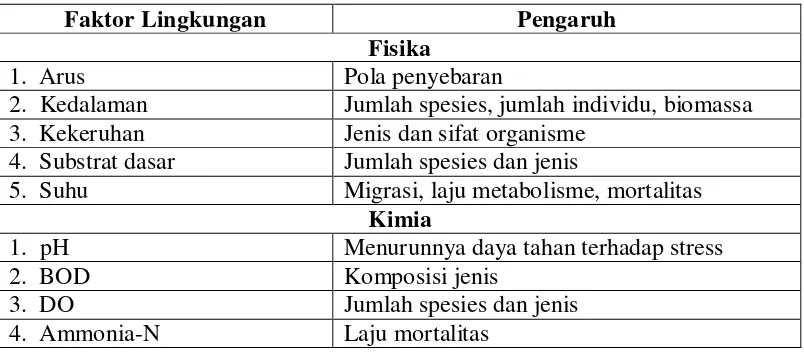

Halaman 1. Faktor-faktor lingkungan perairan dan pengaruhnya terhadap bentos

(Pearson and Rosenberg, 1978 in Nybakken, 1988)... 15

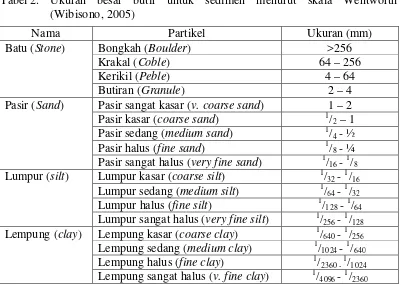

2. Ukuran besar butir untuk sedimen menurut skala Wenthworth (Wibisono, 2005) ... 22

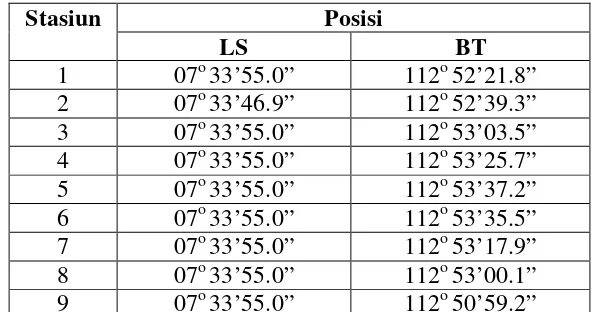

3. Posisi stasiun 1 – 9 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Porong ... 26

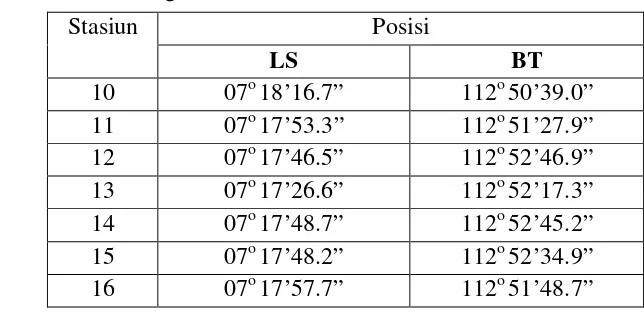

4. Posisi stasiun 10 – 16 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Wonokromo ... 27

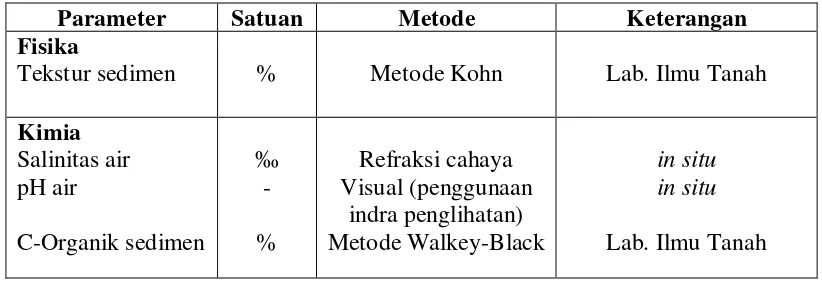

5. Parameter fisika dan kimia air beserta metode yang digunakan ... 28

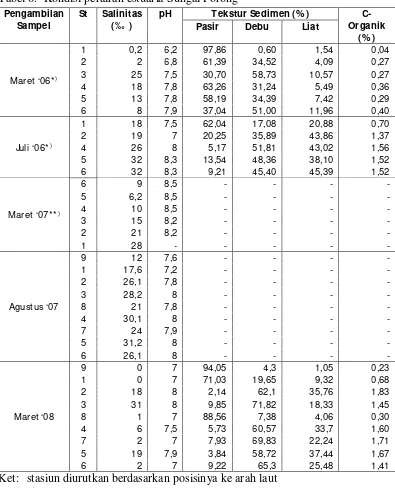

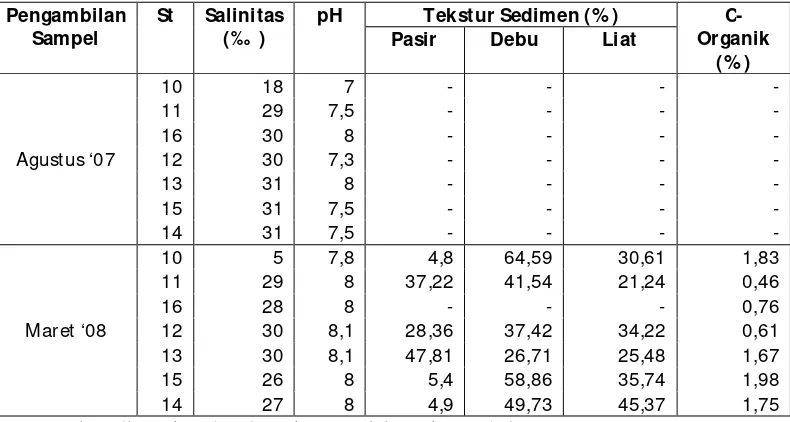

6. Kondisi perairan estuaria Sungai Porong ... 31

7. Kondisi perairan estuaria Sungai Wonokromo ... 32

JAWA TIMUR

FAJLUR ADI RAHMAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI PERAIRAN ESTUARIA SUNGAI BRANTAS (SUNGAI PORONG DAN WONOKROMO), JAWA TIMUR

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Fajlur Adi Rahman

Fajlur Adi Rahman. C24104070. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur (Di bawah bimbingan Yusli Wardiatno dan Ario Damar)

RINGKASAN

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan panjang ± 320 km dan daerah aliran seluas ± 12.000 km2 atau lebih kurang seperempat luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas mengalir mulai dari Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut terletak di Gunung Arjuno dan Anjasmara yang bermuara dan bercabang di Sungai Wonokromo dan Sungai Porong (Anonymus in Handayani et al., 2001).

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) secara spasial, maupun secara temporal, dan mengetahui perubahan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Porong akibat pembuangan Lumpur Sidoardjo.

Sampling makrozoobentos dilakukan pada estuaria anak Sungai Brantas yaitu Sungai Porong dan Wonokromo yang keduanya merupakan cabang utama yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sampling makrozoobentos dilakukan tiga kali berdasarkan perbedaan temporal dan spasial yaitu pada tangal 31 Maret 2007 (sampling tambahan) dan 7–8 Maret 2008 yang mewakili musim hujan sedangkan tanggal 28–29 Agustus 2007 yang mewakili musim kemarau. Data sekunder di tahun sebelumnya oleh Fahliza (2007) juga digunakan sebagai pembanding. Analisis data menggunakan rumus kepadatan. Sampling baik secara temporal dan spasial dilihat dengan Box Plot, Uji Similaritas dan Uji Kruskal-Wallis.

Secara spasial kepadatan makrozoobentos estuaria Sungai Porong rendah pada daerah mulut sungai kemudian semakin meningkat dan kembali turun ke arah laut pada musim hujan sedangkan di musim kemarau perubahan terlihat secara linier. Pada estuaria Sungai Wonokromo sebaran kepadatan spasial di kedua musim mirip dengan sebaran estuaria Sungai Porong pada musim hujan. Makrozoobentos yang ditemukan pada estuaria Sungai Porong tersusun oleh 17 jenis dari 6 kelas yaitu Pelecypoda sebagai dominan, Polychaeta, Gastropoda, Nemertina, Malacostraca dan Holothuroidea sedangkan estuaria Sungai Wonokromo tersusun oleh 23 jenis dari 5 kelas yaitu Pelecypoda, Malacostraca, Gastropoda, Polychaeta dan Holothuroidea.

Pola sebaran makrozoobentos secara temporal menunjukkan bahwa pada musim hujan memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan kemarau. Perbedaan musim juga berpengaruh terhadap komposisi makrozoobentos pada kedua estuaria ini dimana pada musim hujan komposisi jenis makrozoobentos lebih beragam dengan dominansi yang lebih rendah dibanding kemarau. Kedua kondisi ini terjadi di kedua estuaria akan tetapi pada estuaria Sungai Porong perbedaannya lebih signifikan.

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS

DI PERAIRAN ESTUARIA SUNGAI BRANTAS

(SUNGAI PORONG DAN WONOKROMO),

JAWA TIMUR

FAJLUR ADI RAHMAN

C24104070

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Fajlur Adi Rahman Nomor Pokok : C24104070

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui: I. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc Dr. Ir. Ario Damar, M.Si

NIP 131 956 708

NIP 131 878 933

Mengetahui,

II. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP 131 578 799

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo), Jawa Timur”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Ario Damar, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan hingga penyelesaian skripsi ini serta atas izinnya untuk bergabung dalam penelitian yang didanai oleh grant IFS Swedia Grantee No. A/3865-1, 2005.

2. Dr. Ir. Isdradjad Setyobudiandi, M.Sc selaku dosen penguji dan Ir. Zairion, M.Sc selaku wakil komisi pendidikan program S-1 atas saran, nasehat dan perbaikan yang diberikan

3. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc dan Dr. Ir. M. F. Rahardjo, DEA atas saran, motivasi dan nasehat yang telah diberikan

4. Ibu Siti Nursiyamah selaku staf Lab. Biologi Mikro I (BIMI I) yang telah banyak membantu selama proses identifikasi hingga terselesaikan dengan lancar

5. Para staf Tata Usaha MSP yang sangat saya banggakan, terutama Mba Widar dan Mba Zaenab atas arahan dan kesabarannya

6. Keluarga tercinta, Ayah, Mama, Adinda Ana dan Yana serta Adinda Afni yang baru bertemu setelah dewasa atas doa, kasih sayang, dukungan dan motivasinya

8. DR family sebagai rumah kedua di Bogor (Spy, Ir-1, Wai dan Rifi) atas suka dukanya selama ini

9. Arrozaqers atas spasial yang diberikan selama beberapa bulan ini (Cbr, H-bib, Wai dan Ichel)

10. Teman-teman MSP angkatan 41 yang tidak bisa disebutkan satu per satu dari NRP 03 – 86 atas dukungan, semangat, persahabatan, perjuangan dan suka duka selama ini

11. Teman-teman MSP angkatan 40, 42 dan 43 atas dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini

Penulis menyadari ketidaksempurnaan penulisan tugas akhir ini. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata, besar harapan penulis terhadap karya kecil ini agar dapat bermanfaat bagi semuanya.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan ... 4

1.4. Manfaat ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian ... 5

2.2. Ekologi Estuaria ... 5

2.3. Makrozoobentos ... 8

2.4. Komunitas Makrozoobentos ... 12

2.5. Faktor Fisika dan Kimia yang Mempengaruhi Keberadaan Makrozoobentos di Perairan ... 14

2.5.1. Arus ... 15

2.5.2. Kekeruhan ... 16

2.5.3. Substrat Dasar ... 16

2.5.4. Derajat Keasaman (pH) ... 18

2.5.5. Suhu ... 18

2.5.6. Salinitas ... 19

2.6. Sedimen ... 20

III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 24

3.2. Alat dan Bahan ... 25

3.3. Penentuan Stasiun ... 26

3.4. Pengambilan dan Penanganan Contoh... 27

3.5. Analisa Data ... 29

3.5.1. Kepadatan Makrozoobentos ... 29

3.5.2. Similaritas... 29

3.5.3. Box Plot ... 30

3.5.4. Uji Kruskal-Wallis ... 30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Kondisi Perairan ... 31

4.1.1. Kondisi Perairan Estuaria Sungai Porong ... 32

4.1.1.1. Salinitas ... 32

4.1.1.2. Derajat Keasaman (pH) ... 33

4.1.1.3. Tekstur Sedimen ... 34

4.1.1.4. Kandungan C-Organik Sedimen ... 35

4.1.2. Kondisi Perairan Estuaria Sungai Wonokromo ... 37

4.1.2.1. Salinitas ... 37

4.1.2.2. Derajat Keasaman (pH) ... 37

4.1.2.3. Tekstur Sedimen ... 38

4.1.2.4. Kandungan C-Organik Sedimen ... 38

4.1.3. Perbandingan Kondisi Lingkungan pada Kedua Estuaria... 38

4.2. Sebaran Makrozoobentos Secara Spasial ... 42

4.2.1. Estuaria Sungai Porong ... 42

4.2.2. Estuaria Sungai Wonokromo ... 48

4.2.3. Perbandingan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Kedua Estuaria ... 50

4.3. Sebaran Makrozoobentos Secara Temporal ... 51

4.3.1. Estuaria Sungai Porong ... 51

4.3.2. Estuaria Sungai Wonokromo ... 55

4.3.3. Perbandingan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Kedua Musim ... 58

4.4. Komunitas Makrozoobentos Setelah Adanya Lumpur Sidoardjo ... 61

4.5. Pengelolaan Sumberdaya Perairan Estuaria Sungai Brantas ... 64

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 67

5.2. Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 69

LAMPIRAN ... 72

RIWAYAT HIDUP ... 99

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Faktor-faktor lingkungan perairan dan pengaruhnya terhadap bentos

(Pearson and Rosenberg, 1978 in Nybakken, 1988)... 15

2. Ukuran besar butir untuk sedimen menurut skala Wenthworth (Wibisono, 2005) ... 22

3. Posisi stasiun 1 – 9 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Porong ... 26

4. Posisi stasiun 10 – 16 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Wonokromo ... 27

5. Parameter fisika dan kimia air beserta metode yang digunakan ... 28

6. Kondisi perairan estuaria Sungai Porong ... 31

7. Kondisi perairan estuaria Sungai Wonokromo ... 32

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Faktor-faktor kualitas air (sifat fisika-kimia) yang mempengaruhi

komunitas bentos (Hawkes, 1979) ... 14

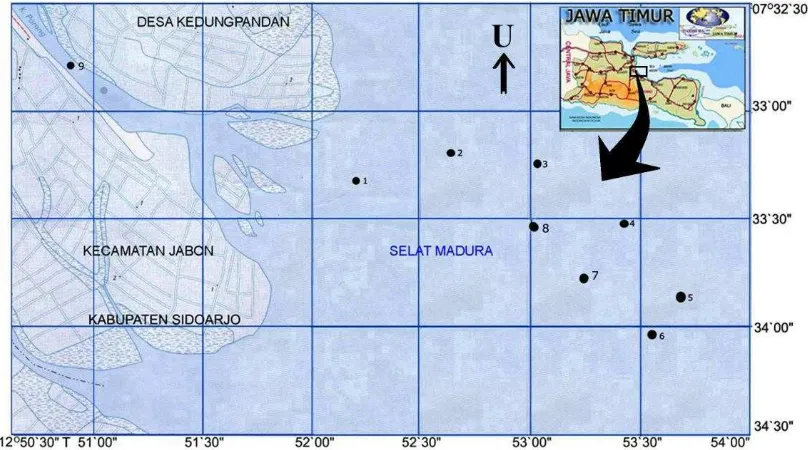

2. Estuaria Sungai Porong dan Sungai Wonokromo, Jawa Timur (Sumber: Google Earth) ... 24

3. Lokasi sampling makrozoobentos tanggal 29 Agustus 2007 dan 8 Maret 2008, estuaria Sungai Porong (Sumber: Bakosurtanal, 2000) ... 25

4. Lokasi sampling makrozoobentos tanggal 28 Agustus 2007 dan 7 Maret 2008, estuaria Sungai Wonokromo (Sumber: Bakosurtanal, 2000) ... 25

5. Box Plot Parameter Salinitas pada Kedua Estuaria ... 39

6. Box Plot Parameter pH pada Kedua Estuaria ... 39

7. Box Plot Tekstur Debu dan Liat Sedimen pada Kedua Estuaria ... 41

8. Box Plot Kandungan C-Organik pada Kedua Estuaria ... 41

9. Pola Penyebaran Makrozoobentos Secara Spasial Estuaria Sungai Porong ... 43

10. Pola Penyebaran Makrozoobentos Secara Spasial Estuaria Sungai Wonokromo ... 49

11. Box Plot Sebaran Spasial Kepadatan Makrozoobentos (ind/ m2) di Kedua Estuaria ... 50

12. Box Plot Jumlah Spesies Makrozoobentos yang Ditemukan di Kedua Estuaria ... 51

13. Pola Sebaran Makrozoobentos antar Musim di Estuaria Sungai Porong ... 52

14. Dendrogram Similaritas antar Sampling pada Estuaria Sungai Porong dan Wonokromo ... 53

15. Sebaran Kelas Makrozoobentos antar Musim di Estuaria Sungai Porong ... 54

16. Pola Sebaran Makrozoobentos antar Musim di Estuaria Sungai Wonokromo ... 56

17. Pola Sebaran Kelas Makrozoobentos antar Musim di Estuaria Sungai

Wonokromo ... 57

18. Box Plot Sebaran Temporal Kepadatan Makrozoobentos (ind/ m2) pada kedua Musim ... 58

19. Box Plot Sebaran Temporal Jumlah Spesies Makrozoobentos yang

Ditemukan pada Kedua Musim ... 59

20. Box Plot Kepadatan Makrozoobentos (ind/ m2) di Kedua Estuaria pada Kedua Musim ... 60

21. Box Plot Jumlah Spesies Makrozoobentos yang Ditemukan di Kedua Estuaria pada Kedua Musim ... 60

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Lokasi Sampling Makrozoobentos Tambahan Tanggal 31 Maret 2007,

Estuaria Sungai Porong ... 73

2. Kepadatan Makrozoobentos Secara Spasial per Stasiun pada Kelima

Pengambilan Sampel Makrozoobentos Estuaria Sungai Porong ... 74

3 . Kepadatan Makrozoobentos Secara Spasial per Stasiun pada Kedua

Pengambilan Sampel Estuaria Sungai Wonokromo ... 75

4. Regresi dan Similaritas C-Organik dengan Tekstur Debu-Liat (Lumpur) Estuaria Sungai Porong ... 76

5. Regresi dan Similaritas C-Organik dengan Tekstur Debu-Liat (Lumpur) Estuaria Sungai Wonokromo ... 79

6. Alat-alat yang Digunakan, Proses Penyaringan dan Penyortiran Sampel Makrozoobentos ... 80

7. Makrozoobentos yang Ditemukan pada Estuaria Sungai Porong dan

Wonokromo ... 82

8. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Porong (Maret 2006)... 85

9. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Porong (Juli 2006) ... 86

10. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Porong (Maret 2007)... 87

11. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Porong (Agustus 2007) ... 88

12. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Porong (Maret 2008)... 89

13. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Wonokromo (Agustus 2008) ... 90

14. Kepadatan (ind/m2) Makrozoobentos per Stasiun Estuaria Sungai

Wonokromo (Maret 2008) ... 92

15. Komposisi Kelas Makrozoobentos Estuaria Sungai Porong dan

Wonokromo ... 94

16. Perhitungan Dendrogram per Sampling pada Estuaria Sungai Porong dan Wonokromo ... 96

17. Contoh Perhitungan Kepadatan Makrozoobentos ... 97

18. Perhitungan Uji Kruskal-Wallis ... 98

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air sungai maupun air laut. Substrat dasar estuaria biasanya kaya akan bahan organik karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik. Bahan organik inilah yang akan menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuaria.

Parameter lingkungan utama untuk ekosistem estuaria yaitu sirkulasi air (dipengaruhi oleh pasang surut), partikel tersuspensi, dan kandungan polutan. Sirkulasi air di daerah estuaria sangat dipengaruhi oleh aliran air tawar yang berasal dari badan sungai di atasnya dan air pasang yang berasal dari laut. Besar atau kecilnya debit kedua aliran massa air tersebut akan mempengaruhi pola stratifikasi massa air berdasarkan salinitas.

Partikel-partikel tersuspensi yang khususnya terkandung dalam aliran sungai akan masuk dan terakumulasi di estuaria. Karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan, maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan, sehingga lapisan dasar akan bertambah tebal dan terjadi pendangkalan.

Jumlah spesies organisme yang menghuni estuaria jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang hidup di perairan tawar ataupun laut. Jumlah yang sedikit itu disebabkan oleh terjadinya fluktuasi besar kondisi lingkungan, terutama salinitas dan suhu pada saat terjadi pasang surut.

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh di antaranya adalah produsen (fitoplankton), yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos. Adapun faktor abiotik adalah fisika-kimia air yang diantaranya: suhu, arus, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), dan kebutuhan oksigen kimia (COD) serta kandungan Nitrogen (N), kedalaman air, dan substrat dasar.

Pengkajian kualitas perairan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan analisis fisika dan kimia air serta analisis biologi. Untuk perairan yang dinamis, analisis fisika dan kimia air kurang memberikan gambaran kualitas perairan sesungguhnya dan dapat memberikan penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan, karena kisaran nilai-nilai peubahnya sangat dipengaruhi keadaan sesaat. Lingkungan yang dinamis, analisis biologi khususnya analisis struktur komunitas hewan bentos, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perairan.

Perubahan-perubahan kualitas air dan substrat tempat hidup makrozoobentos sangat mempengaruhi komposisi maupun kepadatannya yang bergantung pada toleransi atau sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Setiap komunitas memberikan respon terhadap perubahan kualitas habitat dengan cara penyesuaian diri pada struktur komunitas. Dalam lingkungan yang relatif stabil, komposisi dan kepadatan makrozoobentos relatif tetap. Sehingga pengkajian struktur komunitas makrozoobentos merupakan hal yang penting untuk melihat kondisi suatu perairan.

1.2. Perumusan Masalah

Berkembangnya kegiatan penduduk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, kegiatan industri rumah tangga, kegiatan pertanian, pertambangan dan pertambakan, dapat berpengaruh terhadap kualitas airnya, karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk tersebut dibuang langsung ke sungai. Sementara perkembangan industri yang semakin cepat dan intensifikasi air irigasi akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan.

Adanya masukan bahan-bahan terlarut maupun tersuspensi yang dihasilkan oleh kegiatan penduduk di sekitar DAS Brantas sampai pada batas-batas tertentu tidak akan menurunkan kualitas air sungai. Namun apabila beban masukan bahan-bahan terlarut tersebut melebihi kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri (self purification), maka timbul permasalahan yang serius yaitu pencemaran perairan, sehingga berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan dan kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mendeskripsikan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) secara spasial,

2. mendeskripsikan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) secara temporal, dan

3. mengetahui perubahan struktur komunitas makrozoobentos estuaria Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) akibat pembuangan Lumpur Sidoardjo.

1.4. Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Sungai Brantas berada di Provinsi Jawa Timur dengan panjang total 320 km dan daerah aliran seluas 11.050 km2 yang merupakan sungai kedua terbesar di Pulau Jawa mencakup 5 kota madya, 11 kabupaten dan 33 kecamatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas merupakan DAS yang terpadat penduduknya di Indonesia. Sungai Brantas bercabang menjadi dua, ke arah timur laut mengalir Sungai Wonokromo dan ke arah timur mengalir Sungai Porong di sekitar 40 km sebelum Kota Surabaya. Curah hujan sekitar 1.860 mm/tahun dengan sekitar 25 mm/bulan pada musim kemarau dan puncaknya sampai 350 mm/bulan selama Januari dan Februari. Selama musim hujan ketika hampir 80 % air yang disuplai dari Brantas dialihkan ke Porong rata-rata alirannya sekitar 600 m3/s dan dapat mencapai 1.200 m3/s pada musim hujan yang ekstrim (Schroeder et al., 2004).

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur dengan luas aliran kurang lebih seperempat luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas bersumber pada lereng gunung Arjuna dan Anjasmara yang bermuara di selat Madura. Jumlah penduduk di wilayah ini kurang lebih 14 juta jiwa (40 % dari penduduk Jawa Timur), dimana sebagian besar bergantung pada sumberdaya air yang merupakan sumber utama bagi kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, industri, rekreasi, pembangkit tenaga listrik dan lain-lain (Anonymus in Handayani et al., 2001).

2.2. Ekologi Estuaria

Definisi dari Pritchard tersebut belum menyebutkan tentang pasang surut yang merupakan salah satu sifat fisis hidro-oseanografi yang terasa pada setiap daerah pantai. Odum (1993) mendefinisikan estuaria (aestus, air pasang) adalah suatu badan air pantai setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka, jadi sangat terpengaruh oleh gerakan pasang surut, dimana air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan. Fairbridge (1980) in Wibisono (2005) memberikan batasan yang lebih komprehensif yaitu estuaria merupakan tempat air masuk (inlet) air laut hingga mencapai lembah sungai sejauh pengaruh pasang masih tampak ke arah hulu dan bisa dibagi menjadi tiga segmen muara, yakni:

1. segmen pantai atau bagian terendah dari estuaria yang berhubungan langsung dengan laut terbuka,

2. segmen tengah yang dipengaruhi oleh salinitas yang tinggi dan terjadi percampuran dengan air tawar (sungai), dan

3. sungai hulu (fluvial estuary) yang ditandai oleh dominansi air tawar tetapi masih terpengaruh oleh gerakan pasang harian.

Estuaria dapat dianggap sebagai zona transisi atau ekotone antara habitat air tawar dan habitat lautan, tetapi banyak dari kelengkapan fisika dan biologinya yang utama tidaklah bersifat transisi melainkan unik. Estuaria atau air payau dapat digolongkan sebagai oligo-, meso-, atau polihaline menurut salinitas rata-ratanya. Secara khusus, komunitas estuaria terdiri dari campuran antara jenis-jenis endemik (yaitu jenis-jenis yang terbatas pada zona estuaria) dan jenis-jenis-jenis-jenis yang datang dari laut, ditambah jenis-jenis yang mempunyai kemampuan osmoregulasi untuk menembus ke arah atau dari lingkungan air tawar (Odum, 1993).

Meskipun kondisi fisik di estuaria sering kali penuh tekanan, dan keragaman jenis yang sesuai sedikit, tetapi keberadaan sumber makanan sedemikian menguntungkan sehingga wilayah ini dijejali berbagai kehidupan. Menurut Odum (1993) estuaria memiliki produktivitas tinggi karena:

satuan-satuan organik dan detritus dan perolehan kembali nutrien dari endapan dalam oleh aktivitas mikroba dan akar tumbuh-tumbuhan yang menembus dalam serta binatang-binatang penggali, telah menciptakan semacam sistem penyuburan sendiri. Seperti telah ditunjukkan kecenderungan alami untuk eutrofikasi ini terutama juga menyebabkan estuaria mudah terkena polusi, karena polutan terperangkap seperti halnya nutrien bermanfaat. 2. estuaria mendapat keuntungan dari keragaman jenis produsen yang

terprogram untuk berfotosintesis sepanjang tahun. Estuaria sering kali memiliki semua (tiga jenis) produsen yang menguasai dunia, yaitu makrofita (ganggang, rumput laut dan rumput di rawa-rawa), mikrofit bentik dan fitoplankton.

3. peranan penting gerakan pasang surut dalam menimbulkan suatu ekosistem dengan permukaan air berfluktuasi yang tersubsidi. Pada umumnya semakin tinggi amplitudo pasang surut semakin besar potensi berproduksi, asal arus yang terjadi tidak terlalu abrasif. Gerakan air maju-mundur melakukan kerja lumayan besar, dengan membuang limbah dan membawa makanan serta nutrien, sehingga organisme dapat mempertahankan eksistensi sessile-nya yang tidak memerlukan banyak pengeluaran energi metabolisme untuk mengeluarkan kotoran badan dan mengumpulkan makanan. Pada kecepatan berapa arus berubah dari bersifat bantuan menjadi tekanan, tidak begitu diketahui seperti yang seharusnya.

Wibisono (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat tiga sumber zat hara (nutrien) yang menjadikan estuaria mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, yakni:

1. berasal dari daerah pantai yang berdekatan dengan wilayah muara dimana lapisan bawah permukaan dari laut memasuki muara saat pasang,

2. hara yang mengalami pelarutan (leaching) dari sedimen dasar perairan sungai yang terbawa oleh aliran menuju ke arah muara maupun dari presipitasi air hujan,

Gambaran dominan estuaria ialah berfluktuasinya salinitas. Secara definitif suatu gradien salinitas akan tampak pada suatu saat tertentu, melalui variasi pola gradien yang bergantung musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar. Terdapat faktor lain yang berperan dalam mengubah pola salinitas. Pasang surut merupakan salah satu kekuatan. Tempat yang perbedaan pasang surutnya besar, pasang naik akan mendorong air laut lebih jauh ke hulu estuaria menggeser isohalin ke hulu dan sebaliknya. Selain itu kekuatan yang kedua yaitu gaya coriolis. Rotasi bumi berpengaruh terhadap membeloknya aliran air. Di belahan bumi utara, kekuatan ini membelokkan air tawar yang mengalir ke luar ke sebelah kanan apabila seseorang melihat estuaria ke arah laut. Air asin dari laut yang mengalir ke dalam estuaria juga digeser ke arah kanan dilihat dari laut ke arah estuaria dan sebaliknya di belahan bumi selatan (Odum, 1993).

2.3. Makrozoobentos

Organisme bentos adalah semua organisme yang melekat atau menetap pada dasar atau hidup di dasar endapan. Bentos meliputi organisme nabati (fitobentos) dan organisme hewani (zoobentos). Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sessil, merayap maupun menggali lubang (Odum, 1993).

Menurut Nybakken (1988) secara ekologis terdapat dua kelompok organisme bentik yang agak berbeda yaitu epifauna dan infauna. Epifauna adalah organisme bentik yang hidup pada atau dalam keadaan lain berasosiasi dengan permukaan. Infauna adalah organisme yang hidup di substrat lunak. Kelompok ketiga terdiri dari predator-predator besar dan bergerak aktif. Organisme infauna biasanya digolongkan menurut ukurannya menjadi:

1. makrofauna adalah organisme yang berukuran lebih besar dari 1 mm, 2. meiofauna 1 mm sampai 0,1 mm, dan

3. mikrofauna lebih kecil dari 0,1 mm.

penggali. Crustacea yang dominan adalah Ostrakoda, Amfipoda, Isopoda, Tanaid, Misid yang berukuran besar, dan beberapa Dekapoda yang lebih kecil. Umumnya mereka menghuni permukaan pasir dan lumpur. Moluska biasanya terdiri dari berbagai spesies Bivalvia penggali dengan beberapa Gastropoda di permukaan. Echinodermata biasanya sebagai bentos subtidal, terutama terdiri dari Bintang Laut dan Ekinoid (Bulu Babi dan Dollar Pasir).

Menurut Mac Arthur (1960) in Nybakken (1988) dikenal dua pola daur hidup organisme yang agak berbeda pada habitat manapun juga. Tipe yang pertama disebut Oportunistik dimana spesies ini memiliki ciri masa hidup yang pendek, perkembangan yang cepat untuk bereproduksi, terdapat banyak periode reproduksi per tahun, larva terdapat hampir atau sepanjang tahun di perairan dan angka kematiannya tinggi. Biasanya mereka merupakan hewan kecil dan sering menetap atau sessil. Tipe yang kedua yaitu Ekuilibrium dengan ciri daur hidup yang panjang, perkembangan mencapai dewasa yang relatif lama, terdapat satu atau lebih periode reproduksi per tahun dan angka kematiannya rendah. Biasanya ukuran spesies ini lebih besar daripada Oportunis dan sering bersifat aktif bergerak.

Zoobentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Hewan bentos terutama yang bersifat herbivor dan detritivor dapat menghancurkan makrofita akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasah yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen perairan (Nybakken, 1988).

renggang dan tidak stabil. Selanjutnya lapisan ini mudah tersuspensi kembali oleh gerakan air. Sedimen yang tersuspensi kembali ini mengakibatkan tersumbatnya struktur penyaring pemakan suspensi yang halus sehingga fungsinya terhambat. Ditambah lagi dengan terbentuk dan mengendapnya kembali partikel tersuspensi cenderung mengubur larva pemakan suspensi yang baru menetap dan mematikannya. Keadaan ini tidak mematikan larva pemakan deposit karena mereka menggali ke dalam substrat yang lebih padat di bawahnya. Penyumbatan permukaan penyaring yang menyebabkan pemakan suspensi tidak dapat makan, ditambah penimbunan larva yang mantap, akan memusnahkan pemakan suspensi. Penyingkiran satu kelompok karena modifikasi lingkungan oleh kelompok yang lain oleh Rhoads and Young (1970) in Nybakken (1988) dinamakan Amensalisme Kelompok Trofik. Dengan cara ini pemakan deposit membentuk komunitasnya sendiri dan menyingkirkan pemakan suspensi.

Pemakan suspensi terdapat lebih melimpah pada substrat yang lebih berbentuk pasir, bahan organik lebih sedikit, dan substrat dimana pemakan deposit akan menemukan lebih sedikit makanan serta lebih sukar menggali. Karena substrat biasanya lebih stabil, pemakan suspensi dapat membentuk dirinya. Sekali terbentuk, mereka juga dapat menyingkirkan pemakan deposit yang potensial dengan menyaring larvanya sampai habis dari perairan itu (Nybakken, 1988).

Faktor biologis lain yang penting untuk menentukan struktur spesies komunitas infauna adalah pemangsaan. Baik predator invertebrata maupun vertebrata memangsa organisme infauna. Aktivitas pemangsaan dapat menyebakan hilangnya mikrofauna dari suatu daerah yang sempit dan menyebabkan gangguan yang dapat diikuti oleh suatu rangkaian pembentukan kembali koloni. Ini merupakan suatu cara terjadinya distribusi yang tidak merata di dasar. Pembersihan semacam ini dapat disebabkan oleh aktivitas makan dari sejenis ikan sebelah atau ikan pari. Kebiasaan ikan pari menggali ke dasar akan menghancurkan daerah yang cukup luas dan mengakibatkan terjadinya kolonisasi kembali. Predator invertebrata yang dominan umumnya terdiri dari berbagai Kepiting, Bintang Laut, dan Gastropoda karnivora yang memangsa Bivalvia (Nybakken, 1988).

Beberapa organisme makrozoobentos sering dipakai sebagai spesies indikator kandungan bahan organik, dan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat dibandingkan pengujian secara fisika-kimia. Kelebihan penggunaan makrozoobentos sebagai indikator pencemaran organik adalah karena jumlahnya relatif banyak, mudah ditemukan, mudah dikoleksi dan diidentifikasikan, bersifat immobile dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap kandungan bahan organik. Kelemahannya adalah karena sebarannya mengelompok dan dipengaruhi oleh faktor hidrologi seperti arus dan kondisi substrat dasar (Hawkes, 1979).

Berdasarkan teori Shelford (Odum, 1993) makrozoobentos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit.

remineralisasi dan transformasi bahan organik terdeposit (Josefson et al. 2002 in Schroeder, 2003) dan sebagai penghasil sumber makanan utama ikan-ikan demersal (Reid, 1987 in Schroeder, 2003).

Odum (1993) menjelaskan bahwa komponen biotik dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisika, kimia dan biologi dari suatu perairan. Salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan adalah hewan makrozoobentos. Sebagai organisme yang hidup di perairan, hewan makrozoobentos sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Hal ini tergantung pada toleransinya terhadap perubahan lingkungan, sehingga organisme ini sering dipakai sebagai indikator tingkat pencemaran suatu perairan.

2.4. Komunitas Makrozoobentos

Komunitas biotik adalah kumpulan populasi-populasi apa saja yang hidup dalam daerah atau habitat fisik yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan satuan yang diorganisasikan sehingga dia mempunyai sifat-sifat tambahan terhadap komponen-komponen individu dan fungsi-fungsi sebagai suatu unit melalui transformasi-transformasi metabolik yang bergandengan. Komunitas utama adalah mereka yang cukup besar dan kelengkapan dari organisasinya adalah mereka yang sedemikian hingga relatif tidak tergantung dari masukan dan hasil dari komunitas di dekatnya. Sedangkan komunitas minor adalah mereka yang kurang lebih tergantung pada kumpulan-kumpulan tetangganya (Odum, 1993).

Menurut Odum (1993) komunitas dapat disebut dan diklasifikasi menurut (1) bentuk atau sifat struktur utama seperti misalnya jenis dominan, (2) habitat fisik dari komunitas atau (3) sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional seperti misalnya tipe metabolisme komunitas. Suatu komunitas paling tidak memiliki produsen-produsen, makrokonsumen dan mikrokonsumen. Di dalam golongan-golongan ini, jenis atau golongan-golongan jenis yang sebagian besar mengendalikan arus energi dan kuat sekali mempengaruhi lingkungan dari semua jenis lainnya disebut dominan-dominan ekologi. Dominan ekologi adalah golongan jenis yang sebagian besar mengendalikan arus energi dan kuat sekali mempengaruhi lingkungan dari semua jenis lainnya. Penghilangan jenis dominan akan menimbulkan perubahan-perubahan penting tidak hanya pada komunitas biotik tetapi juga dalam lingkungan fisik (misalnya iklim mikro).

Dominan di dalam semua golongan ekologi akan nyata pada lingkungan yang ekstrim. Terdapat nisbah-nisbah antara jumlah jenis dan nilai-nilai penting (jumlah, biomassa, produktivitas dan sebagainya) dengan individu-individu disebut indeks-indeks keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis cenderung akan rendah dalam ekosistem-ekosistem yang secara fisik terkendali (yakni yang menjadi sasaran faktor pembatas fisika-kimia yang kuat) dan tinggi dalam ekosistem yang diatur secara biologi (Odum, 1993).

2.5. Faktor Fisika dan Kimia yang Mempengaruhi Keberadaan Makrozoobentos di Perairan

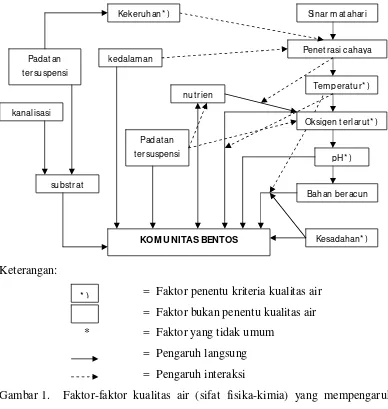

Faktor-faktor penentu kualitas lingkungan perairan (sifat fisika-kimia) yang mempengaruhi komunitas makrozoobentos menurut Hawkes (1979) ditunjukkan pada Gambar 1.

Keterangan:

= Faktor penentu kriteria kualitas air = Faktor bukan penentu kualitas air * = Faktor yang tidak umum

[image:38.595.114.502.202.611.2]= Pengaruh langsung = Pengaruh interaksi

Gambar 1. Faktor-faktor kualitas air (sifat fisika-kimia) yang mempengaruhi komunitas bentos (Hawkes, 1979)

Pearson and Rosenberg (1978) in Nybakken (1988), terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan hewan bentik di perairan. Faktor lingkungan tersebut berupa faktor fisika dan kimia yang disajikan pada Tabel 1.

Kekeruhan* ) Sinar m at ahari

Penetrasi cahaya

Tem perat ur* )

Oksigen t erlarut * )

pH* )

Bahan beracun

Kesadahan* ) kedalam an

Padat an t ersuspensi

kanalisasi

subst rat

nut rien

Padat an t ersuspensi

KOM UNITAS BENTOS

Tabel 1. Faktor-faktor lingkungan perairan dan pengaruhnya terhadap bentos (Pearson and Rosenberg, 1978 in Nybakken, 1988).

Faktor Lingkungan Pengaruh

Fisika

1. Arus Pola penyebaran

2. Kedalaman Jumlah spesies, jumlah individu, biomassa 3. Kekeruhan Jenis dan sifat organisme

4. Substrat dasar Jumlah spesies dan jenis

5. Suhu Migrasi, laju metabolisme, mortalitas Kimia

1. pH Menurunnya daya tahan terhadap stress

2. BOD Komposisi jenis

3. DO Jumlah spesies dan jenis

4. Ammonia-N Laju mortalitas

Beberapa faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi keberadaan makrozoobentos diuraikan sebagai berikut:

2.5.1. Arus

Secara umum yang dimaksud dengan arus adalah gerakan massa air laut ke arah horizontal dalam skala besar. Besar kecilnya kecepatan arus sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: a) kecepatan angin, b) tahanan dasar, c) gaya coriolis, d) perbedaan densitas, e) gelombang, f) refraksi gelombang, g) difraksi gelombang dan h) refleksi gelombang (Wibisono, 2005).

[image:39.595.112.514.115.292.2]2.5.2. Kekeruhan

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus) maupun bahan organik dan anorganik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain (APHA, 1976; Davis and Cornwell, 1991 in Effendi, 2003).

Penetrasi cahaya pada perairan turbulen ini lebih kecil dibandingkan dengan daerah laut terbuka. Kumpulan partikel-partikel sisa, baik dari daratan, dari potongan-potongan kelp dan rumput laut, ditambah kepadatan plankton yang tinggi akibat melimpahnya nutrien, menyebabkan terhambatnya penetrasi cahaya sampai beberapa meter di estuaria (Nybakken, 1988).

2.5.3. Substrat Dasar

Substrat lumpur merupakan ciri dari estuaria dan rawa asin. Perbedaan utama dengan wilayah pesisir dengan substrat berpasir adalah pantai berlumpur tidak dapat berkembang dengan hadirnya gerakan gelombang. Oleh karena itu, daerah pesisir dengan pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah intertidal yang benar-benar terlindung dari aktivitas gelombang laut terbuka. Pantai berlumpur cenderung untuk mengakumulasi bahan organik, sehingga cukup banyak makanan yang potensial bagi bentos pantai ini. Namun berlimpahnya partikel organik yang halus yang mengendap di daratan lumpur juga mempunyai kemampuan untuk menyumbat permukaan alat pernafasan (Nybakken, 1988).

Bentos yang dominan hidup di substrat berlumpur tergolong dalam Suspention Feeder (penyaring suspensi sebagai sumber makanan). Di antara yang umum ditemukan adalah kelompok Polychaeta, Bivalvia, Crustacea, Echinodermata dan Bakteri. Di samping itu juga ditemukan Gastropoda dengan indeks keanekaragaman yang rendah serta lamun yang berperan meningkatkan kehadiran bentos (Nybakken, 1988).

kadang-kadang dijumpai populasi Diatom yang hidup di pasir intertidal. Hampir seluruh materi organik diimpor baik dalam bentuk materi organik terlarut (DOM) atau partikel (POM). Pantai berpasir tidak menyediakan substrat yang tetap untuk melekat bagi organisme, karena aksi gelombang secara terus menerus menggerakkan partikel substrat. Kelompok organisme yang mampu beradaptasi pada kondisi substrat pasir adalah organisme infauna makro (berukuran 1 – 10 cm) yang mampu menggali liang di dalam pasir, dan organisme meiofauna mikro (berukuran 0,1 -1 mm) yang hidup di antara butiran pasir dalam ruang interaksi. Ditinjau dari kebiasaan makan (feeding habit) maka hewan bentos yang banyak ditemukan adalah kelompok Suspention Feeder dan Carnivore. Organisme yang dominan adalah Polychaeta, Bivalvia dan Crustacea (Nybakken, 1988).

Pada jenis sedimen berpasir, kandungan oksigen relatif lebih besar dibandingkan pada sedimen yang halus karena pada sedimen berpasir terdapat pori udara yang memungkinkan terjadinya percampuran yang lebih intensif dengan air di atasnya, tetapi pada sedimen ini tidak banyak nutrien, sedangkan pada substrat yang lebih halus walaupun oksigen sangat terbatas tapi tersedia nutrien dalam jumlah besar (Wood, 1987).

Daerah pesisir dengan substrat berbatu merupakan daerah yang paling padat makroorganismenya dan mempunyai keragaman terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. Komunitas biota di daerah pantai berbatu jauh lebih kompleks dari daerah lain karena bervariasinya relung (niche) ekologis yang disediakan oleh genangan air, celah-celah dan permukaan batu serta hubungan yang bervariasi terhadap cahaya, gerakan air, perubahan suhu dan faktor lainnya. Ditinjau dari kebiasaan makannya (feeding habit) maka hewan bentos yang banyak ditemukan termasuk kelompok Herbivora, Scavenger, Suspention Feeder dan Predator. Organisme bentos yang dominan adalah kelompok epifauna, seperti Gastropoda, Crustacea, Bivalvia dan Echinodermata (Nybakken, 1988).

yang menjadi habitat hidup bentos mengalami kering karena adanya penguapan yang mengakibatkan terjadi peningkatan suhu dan salinitas yang cepat bahkan dapat mencapai batas letal organisme. Di samping itu, dapat digenangi oleh air tawar yang mengalir masuk ketika hujan deras sehingga terjadi penurunan salinitas yang mendadak (Nybakken, 1988).

2.5.4. Derajat Keasaman (pH)

Toksisitas suatu senyawa kimia juga dipengaruhi pH. Senyawa amonium yang dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. Amonium bersifat tidak toksik (innocuous). Namun, pada suasana alkalis (pH tinggi) lebih banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi (unionized) dan bersifat toksik. Amonia tak terionisasi ini lebih mudah terserap ke dalam tubuh organisme akuatik dibandingkan dengan amonium (Tebbut, 1992 in Effendi, 2003).

Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Sementara menurut Nybakken (1988) lingkungan perairan laut memiliki pH yang bersifat relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit, biasanya berkisar antara 7,5 – 8,4. Menurut Hawkes (1979) makrozoobentos mempunyai kenyamanan kisaran pH yang berbeda-beda.

2.5.5. Suhu

Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas (tegangan air), reaksi kimia, evaporasi dan volatilisasi (proses penguapan). Peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme serta respirasi organisme air dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 10 oC menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 – 3 kali lipat. Namun peningkatan suhu ini disertai dengan penurunan kadar oksigen terlarut sehingga keberadaan oksigen sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi organisme akuatik untuk melakukan proses metabolisme dan respirasi. Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba (Effendi, 2003).

2.5.6. Salinitas

Salinitas menggambarkan padatan total dalam air setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Salinitas perairan tawar adalah kurang dari 0,5 ‰, perairan payau berkisar antara 0,5 sampai dengan 30 ‰ dan perairan laut antara 30 sampai dengan 40 ‰ (Effendi, 2003).

Menurut Nybakken (1988) salinitas mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan organisme, misalnya dalam distribusi biota akuatik. Salinitas merupakan salah satu besaran yang berperan dalam lingkungan ekologi laut. Salinitas di daerah estuaria berkisar antara 7 – 32 ‰ yang bervariasi akibat adanya air tawar yang masuk ke perairan yang akan mempengaruhi pola adaptasi dan kepadatan bentos.

Levinton (1982) in Efriyeldi (1997) menyatakan bahwa penurunan salinitas di perairan estuaria mengubah komposisi dan dinamika populasi organisme. Tanggapan organisme terhadap salinitas berbeda-beda untuk setiap jenis. Distribusi dan kelimpahan zoobentos laut berhubungan dengan salinitas, kandungan bahan organik dan fraksi liat serta lumpur dari sedimen. Meadows and Campbell (1978) in Irawan (2003) adanya peningkatan dan penurunan salinitas di estuaria menyebabkan penurunan jumlah spesies plankton, hewan bentik dan tumbuhan air tawar.

Hewan bentik estuaria dapat digolongkan berdasarkan kemampuan adaptasinya (Meadows and Campbell, 1978 in Irawan 2003; Nybakken, 1988) yaitu: 1) Stenohaline merupakan spesies laut yang hanya mampu mentolerir salinitas sampai 30 ‰, contohnya Tellina tenuis, Cardium edule; 2) Euryhaline merupakan spesies laut yang mampu mentolerir salinitas di bawah 30 ‰, contohnya Carcinus maenas, Littorina littorea, Corophium valutator; 3) Spesies Air Payau, yaitu spesies yang hidup di pertengahan daerah estuaria pada salinitas antara 5 ‰ – 30 ‰, contohnya Sphaeroma rugicauda, S. Serratum, 4) Spesies Air Tawar, hewan yang umumnya tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5 ‰ dan hanya terbatas di bagian hulu estuaria, contohnya Asellus aquaticus, Oligochaetes dan larva Diptera.

2.6. Sedimen

Menurut asal-usul sedimen dasar laut dapat dibedakan/digolongkan sebagai berikut (Wibisono, 2005):

1. Lithogenous

Jenis sedimen ini berasal dari pelapukan (weathering) batuan dari daratan, lempeng kontinen termasuk yang berasal dari kegiatan vulkanik. Sedimen ini memasuki kawasan laut melalui drainase air sungai.

2. Biogenous

Sedimen ini berasal dari organisme laut yang telah mati dan terdiri dari remah-remah tulang, gigi-geligi, dan cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro. Komponen kimia yang sering ditemukan dalam sedimen ini adalah CaCO3

Calcareous terdiri dari cangkang-cangkang Foraminifera, Coccolithophore, dan Pteropoda. Cangkang Diatomae dan Radiolaria merupakan kontributor yang paling penting dari partikel Siliceous.

3. Hydrogenous

Sedimen ini berasal dari komponen kimia yang larut dalam air laut dengan konsentrasi yang terlalu jenuh sehingga terjadi pengendapan (deposit) di dasar laut. Contohnya endapan Mangan (Mn) yang berbentuk nodul, endapan Fosforite (P2O5) dan endapan Glauconite (Hidro Silikat yang bewarna kehijauan dengan

komposisi yang terdiri dari ion-ion K, Mg, Fe dan Si). 4. Cosmogenous

Sedimen ini berasal dari luar angkasa di mana partikel dari benda-benda angkasa ditemukan di dasar laut dan mengandung banyak unsur besi sehingga mempunyai respon magnetik dan berukuran antara 10 – 460 m.

Jenis-jenis partikel sangat menentukan jenis hewan bentos yang mendiami sedimen tersebut sebagai habitatnya, seperti untuk jenis sedimen Pebles dan Granules setidaknya akan ditemui hewan-hewan Gastropoda. Sedangkan untuk hewan jenis sedimen pasir mungkin kita akan mendapati hewan kerang-kerangan (Bivalvia) dan untuk jenis sedimen lanau biasanya dapat ditemukan hewan cacing. Hal tersebut masih sebagai kemungkinan, sedang kenyataanya masih dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya tingkat kesuburan, ada tidaknya pencemaran sekunder yang dialami oleh sedimen, kecepatan arus dan sebagainya (Wibisono, 2005).

Sedimentasi dari bahan tersuspensi bergantung pada kecepatan arus dan turbulensi selama badai dan gelombang tinggi besar. Sedimen bisa tersuspensi pada area yang dangkal dan ditransportasikan ke daerah lain (Becker et al., 1992 in Schroeder, 2003).

Berdasarkan ukuran/besar butir, maka sedimen dapat diklasifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ukuran besar butir untuk sedimen menurut skala Wentworth (Wibisono, 2005)

Nama Partikel Ukuran (mm)

Batu (Stone) Bongkah (Boulder) >256

Krakal (Coble) 64 – 256

Kerikil (Peble) 4 – 64

Butiran (Granule) 2 – 4

Pasir (Sand) Pasir sangat kasar (v. coarse sand) 1 – 2 Pasir kasar (coarse sand) 1/2 – 1

Pasir sedang (medium sand) 1/4 - ½

Pasir halus (fine sand) 1/8 - ¼

Pasir sangat halus (very fine sand) 1/16 - 1/8

Lumpur (silt) Lumpur kasar (coarse silt) 1/32 - 1/16

Lumpur sedang (medium silt) 1/64 - 1/32

Lumpur halus (fine silt) 1/128 - 1/64

Lumpur sangat halus (very fine silt) 1/256 - 1/128

Lempung (clay) Lempung kasar (coarse clay) 1/640 - 1/256

Lempung sedang (medium clay) 1/1024 - 1/640

Lempung halus (fine clay) 1/2360 - 1/1024

Lempung sangat halus (v. fine clay) 1/4096 - 1/2360

Menurut Rhoads (1974) in Abdunur (2002) bahwa percampuran bioenergetik yang intensif terjadi di atas permukaan sedimen dasar. Sedangkan proses kimia seperti pembusukan, perombakan dan reduksi terjadi pada lapisan 10 – 30 cm di bawah permukaan dasar suatu perairan. Reaksi kimia yang terjadi dalam sedimen diantaranya adalah perubahan nilai derajat keasaman (pH) dan redoks potensial (Eh) sedimen.

[image:46.595.113.514.153.438.2]namun nilai derajat keasaman (pH) ini akan meningkat dengan bertambahnya sedimen dalam mintakat reduksi (Goltermen, 1990 in Abdunur, 2002). Odum (1993) menyatakan bahwa dalam mintakat reduksi lebih banyak dijumpai Hidrogen Sulfida (H2S), Besi (Fe2+), Metana (CH4) dan Ammonia (NH3) yang

diikuti pula oleh keasaman yang tinggi dan bau yang khas dari sedimen yang bewarna kehitam-hitaman.

Bahan organik berasal dari hewan atau tumbuhan yang membusuk lalu tenggelam ke dasar perairan dan bercampur dengan lumpur. Bahan organik yang mengendap di dasar perairan merupakan sumber bahan makanan bagi organisme makrozoobentos. Jumlah dan laju penambahan bahan organik dalam sedimen mempunyai pengaruh yang besar terhadap populasi organisme dasar. Sedimen yang kaya akan bahan organik sering didukung oleh melimpahnya organisme bentik tersebut (Wood, 1987). Dengan demikian, rendahnya kandungan bahan organik (C-Organik) dalam sedimen juga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kepadatan organisme makrozoobentos.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

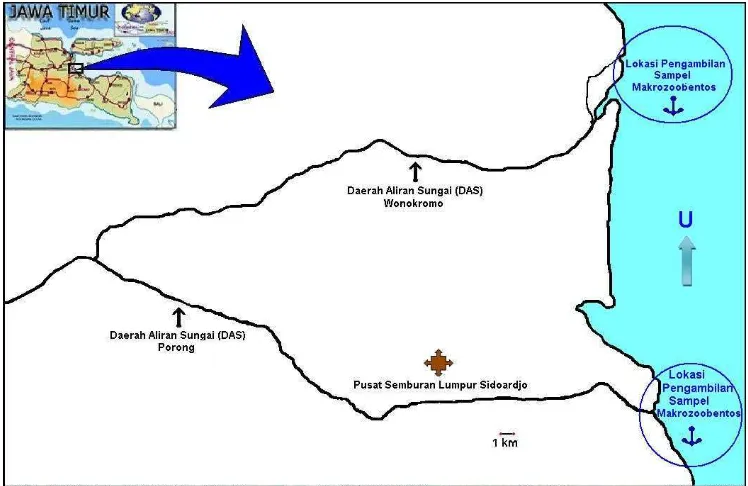

Pengambilan contoh makrozoobentos dilakukan pada perairan estuaria dari kedua anak Sungai Brantas yaitu Sungai Porong dan Sungai Wonokromo. Kedua estuaria ini terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya yaitu di Kabupaten Sidoardjo untuk estuaria Sungai Porong (Gambar 3) dan Kota Surabaya untuk estuaria Sungai Wonokromo (Gambar 4).

[image:48.595.125.499.479.722.2]Pengambilan sampel makrozoobentos ini dilakukan sebanyak tiga kali yang terdiri dari penelitian utama dan tambahan. Penelitian utama dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan perbedaan temporal dan spasial yaitu pada tangal 28 – 29 Agustus 2007 yang merupakan sampling kedua dan mewakili musim kemarau serta tanggal 7 – 8 Maret 2008 untuk sampling ketiga yang mewakili musim hujan. Pengambilan sampel tambahan dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2007 yang merupakan sampling pertama untuk melihat pengaruh salinitas dengan strategi pengambilan acak kelompok dari sebaran salinitas tertentu (Lampiran 1). Peta lokasi pengambilan contoh makrozoobentos beserta posisi stasiun-stasiunnya disajikan pada Gambar 2, 3, dan 4.

Gambar 3. Lokasi sampling makrozoobentos tanggal 29 Agustus 2007 dan 8 Maret 2008, estuaria Sungai Porong (Sumber: Bakosurtanal, 2000)

Gambar 4. Lokasi sampling makrozoobentos tanggal 28 Agustus 2007 dan 7 Maret 2008, estuaria Sungai Wonokromo (Sumber: Bakosurtanal, 2000)

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan contoh makrozoobentos yaitu Petersen Grab, kantong plastik, spidol permanen, formalin 4 %, ember dan cool box. Untuk alat dan bahan yang digunakan saat penanganan

[image:49.595.116.515.365.606.2]gayung, baki, pinset, botol film, formalin 4%, mikroskop, kaca pembesar, kertas label, spidol, data sheet dan buku identifikasi.

Petersen Grab yang digunakan memiliki bukaan mulut 15 x 20 cm2 untuk sampling pertama dan ketiga serta 13,5 x 19 cm2 untuk sampling kedua. Buku identifikasi yang digunakan adalah The Encyclopedia of Shells (Dance, 1977) dan Sowerby’s Book of Shells (Dance, 1990) serta Guide to Identification of Marine and Estuarine Invertebrates (Gosner, 1971). Pengamatan beberapa parameter fisika dan kimia air menggunakan refraktometer untuk mengukur salinitas serta pH stick untuk mengukur pH.

3.3. Penentuan Stasiun

[image:50.595.162.459.596.752.2]Penentuan stasiun pada pengambilan contoh makrozoobentos utama (sampling kedua dan ketiga) diambil berdasarkan keterwakilan spasial wilayah estuaria yang memanjang mulai dari mulut sungai menuju ke arah laut yaitu mencakup wilayah sungai (stasiun 9 dan 10), peralihan (stasiun 1, 2, 11 dan 12) dan wilayah laut (stasiun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 dan 16). Dari enam belas stasiun yang ditentukan, stasiun 1 sampai 9 berada di estuaria Sungai Porong dan sisanya stasiun 10 sampai 16 terdapat di estuaria Sungai Wonokromo. Sedangkan pada pengambilan contoh makrozoobentos tambahan (sampling pertama) diambil berdasarkan sebaran salinitas sebanyak enam stasiun yang semuanya berada pada estuaria Sungai Porong (Lampiran 1). Posisi stasiun berdasarkan GPS (Global Positioning System) dapat dilihat pada Tabel 3, dan 4.

Tabel 3. Posisi stasiun 1 – 9 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Porong

Stasiun Posisi

LS BT

Tabel 4. Posisi stasiun 10 – 16 pada sampling makrozoobentos kedua dan ketiga, estuaria Sungai Wonokromo

Stasiun Posisi

LS BT

10 07o 18’16.7” 112o 50’39.0” 11 07o 17’53.3” 112o 51’27.9” 12 07o 17’46.5” 112o 52’46.9” 13 07o 17’26.6” 112o 52’17.3” 14 07o 17’48.7” 112o 52’45.2” 15 07o 17’48.2” 112o 52’34.9” 16 07o 17’57.7” 112o 51’48.7”

3.4. Pengambilan dan Penanganan Contoh

Pengambilan contoh makrozoobentos dilakukan dari atas kapal yang berhenti pada posisi stasiun yang telah ditentukan. Pengambilan sampel makrozoobentos dan sedimen yang terdapat di dasar perairan menggunakan Petersen Grab. Pada setiap stasiun dilakukan tiga kali ulangan pengambilan contoh makrozoobentos pada pengamatan utama sedangkan pengamatan tambahan diambil sebanyak lima kali ulangan yang semuanya dilakukan secara acak dari atas kapal.

Sampel yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diberi label berisi nomor stasiun dan ulangan. Sampel makrozoobentos di dalam plastik diawetkan dengan formalin 4% kemudian semua sampel makrozoobentos dari setiap stasiun dikumpulkan ke dalam cool box untuk dilakukan penanganan sampel selanjutnya.

Pengambilan contoh sedimen dilakukan sekali yaitu pada sampling ketiga pada setiap stasiun tanpa ulangan. Selain itu di setiap stasiun juga terdapat beberapa parameter fisika dan kimia air yang diukur secara in situ (langsung di lokasi pengamatan).

Tabel 5. Parameter fisika dan kimia air beserta metode yang digunakan

Parameter Satuan Metode Keterangan

Fisika

Tekstur sedimen % Metode Kohn Lab. Ilmu Tanah

Kimia Salinitas air pH air

C-Organik sedimen

‰ -

%

Refraksi cahaya Visual (penggunaan

indra penglihatan) Metode Walkey-Black

in situ in situ Lab. Ilmu Tanah

Penanganan sampel makrozoobentos secara umum dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyaringan, penyortiran, pengawetan dan identifikasi. Penyaringan dilakukan di laboratorium maupun di sungai dengan menggunakan saringan halus serta ember dan bak besar untuk menampung air saringan. Sampel sedimen disaring dengan saringan halus dengan diameter pori 500 µm sampai makrozoobentos dan serasah bersih dari sedimen. Sedimen contoh diusahakan untuk tidak ada yang tertinggal dalam proses penyaringan. Proses penyortiran dilakukan di laboratorium yaitu memisahkan makrozoobentos dari serasah-serasah hasil penyaringan dengan menggunakan pinset dan baki sebagai wadah penampung hasil saringan. Makrozoobentos hasil penyortiran dimasukkan ke dalam botol film berlabel