PRODUKSI DAN KUALITAS KOLESOM DENGAN

PEMUPUKAN ORGANIK DAN INORGANIK

LEO MUALIM

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi “Produksi dan Kualitas Kolesom dengan Pemupukan Organik dan Inorganik” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dituliskan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2012

LEO MUALIM. Waterleaf Production and Quality with Organic and Inorganic Fertilizer. Under direction of SANDRA ARIFIN AZIZ, SLAMET SUSANTO, and MAYA MELATI.

Three consecutive field experiments had been conducted at the IPB experimental station (Bogor, Indonesia), in March-July 2011 to study the effect of two types of fertilizer on waterleaf [Talinum triangulare (Jacq.) Willd.] production and quality in wet (March-May 2011) and dry (May-July 2011) seasons; while laboratory analysis was conducted from April to December 2011. The first experiment was in wet season and consisted of two sets of treatment, namely different rates of organic [cow manure (ton/ha) + guano (kg/ha) + hull ash (ton/ha), i.e. 6.1 + 75.6 + 2.7, 9.2 + 151.2 + 4.1, 12.3 + 226.8 + 5.5, 15.4 + 302.4 + 6.8, and 18.4 + 378.0 + 8.2] and inorganic [urea (kg/ha) + SP-36 (kg/ha) + KCl (kg/ha), i.e. 50 + 20 + 50, 75 + 40 + 75, 100 + 60 + 100, 125 + 80 + 125, and 150 + 100 + 150] fertilizer. The second experiment was in dry season and consisted of two sets of treatment, namely different rates of organic and inorganic fertilizer (same as the first experiment). The third experiment was in dry season and consisted of four sets of treatment, namely different rates of organic (6.1 + 75.6 + 2.7, 12.3 + 226.8 + 5.5, and 18.4 + 378.0 + 8.2; the fertilizers and units were as above) and inorganic (50 + 20 + 50, 100 + 60 + 100, and 150 + 100 + 150; the fertilizers and units were as above) fertilizer, and organic and inorganic fertilizer residue (without fertilizer re-application). The experimental design for each set was randomized block design. Since fertilizer rates did not significantly affect the variables, means value of each set were compared by using t-student’s test. Generally, the result from these research suggested that (1) In wet season, waterleaf with organic fertilizer did not have any difference in shoot production; while in dry season, these treatments resulted in higher shoot production compared to those with inorganic fertilizer; (2) Waterleaf antioxidant capacity of organic and inorganic treatments were not significantly different in the same planting season; (3) The primary (vitamin C) and secondary (flavonoid) metabolites with antioxidant functions were higher in dry season compared to those in wet season; (4) Biosynthesis pathway of waterleaf phenolic compounds in wet season was different from that in dry season. It was suspected that phenolic compounds were synthesized predominantly via phenylpropanoid pathway in wet season and via acetate-malonate pathway in dry season; (5) Without organic or inorganic fertilizer re-application in the new planting season, yield of waterleaf shoot decreased approximately 26-50 % but did not degrade the quality.

LEO MUALIM. Produksi dan Kualitas Kolesom dengan Pemupukan Organik dan Inorganik. Dibimbing oleh SANDRA ARIFIN AZIZ, SLAMET SUSANTO, dan MAYA MELATI.

Kolesom merupakan sayuran daun yang termasuk dalam famili Portulacaceae. Bagian daun yang dimakan mengandung berbagai metabolit primer (protein dan vitamin C) dan sekunder (senyawa fenolik) yang berguna untuk kesehatan manusia. Sayuran yang dihasilkan dengan masukan organik dipercaya memiliki kualitas (misalnya, cita rasa, kandungan fitokimia, dan nutrisi) yang lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional yang menggunakan pupuk inorganik dalam jumlah banyak. Sampai saat ini belum terdapat studi komparatif pemberian pupuk organik dan inorganik pada kolesom yang terkait dengan produksi dan kualitasnya. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini didapatkan data yang memberikan arti baru pada peranan pemberian pupuk organik dan inorganik terhadap produksi dan kualitas kolesom. Sekaligus juga diperoleh standar operasional budidaya kolesom yang dapat diterapkan oleh masyarakat luas.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mempelajari kaitan pupuk organik dan inorganik dengan produksi dan kualitas kolesom pada musim hujan dan kemarau, (2) mempelajari kaitan residu pupuk organik dan inorganik terhadap produksi dan kualitas kolesom pada musim kemarau, dan (3) mempelajari kaitan pemupukan, residu dan musim dengan lintasan biosintesis metabolit kolesom.

yang tidak berbeda.

Hasil Percobaan 2 menunjukkan (1) Kolesom dengan pupuk organik di musim kemarau memberikan produksi pucuk 37 % lebih tinggi dari kolesom yang diberi pupuk inorganik; (2) Kolesom dengan pupuk organik di musim kemarau memberikan kandungan total gula 26 % lebih rendah dan kandungan total flavonoid 13 % lebih rendah dari kolesom yang diberi pupuk inorganik; (3) Kolesom dengan kedua jenis pemupukan di musim kemarau memberikan nilai IC 50-DPPH (3.01-3.20 mg BK/ml) yang tidak berbeda.

Hasil Percobaan 3 menunjukkan (1) Tanpa penambahan pupuk organik atau inorganik di musim tanam berikutnya menyebabkan produksi pucuk kolesom menurun masing-masing sebesar 50 dan 26 % dari yang diberi pupuk; (2) Tanpa penambahan pupuk organik di musim berikutnya memberikan kandungan vitamin C yang tidak berbeda, sedangkan tanpa penambahan pupuk inorganik memberikan kandungan 21 % lebih tinggi dari yang diberi pupuk; (3) Tanpa penambahan pupuk organik atau inorganik di musim tanam berikutnya menyebabkan kandungan total fenolik masing-masing 23 dan 30 % lebih tinggi dan nilai IC 50-DPPH masing-masing 18 dan 16 % lebih rendah dari yang diberi pupuk; (4) Tanpa penambahan pupuk organik di musim tanam berikutnya memberikan kandungan total flavonoid 14 % lebih tinggi dari yang diberi pupuk, sedangkan tanpa penambahan pupuk inorganik memberikan kandungan yang tidak berbeda.

Secara umum, penelitian ini mendapatkan bahwa (1) Kolesom dengan pemupukan organik memberikan produksi pucuk yang tidak berbeda di musim hujan, sebaliknya di musim kemarau memberikan produksi pucuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemupukan inorganik; (2) Kolesom dengan kedua jenis pemupukan memiliki kapasitas antioksidan yang tidak berbeda di dalam musim yang sama; (3) Metabolit primer (vitamin C) dan sekunder (flavonoid) yang bersifat antioksidan pada kolesom dengan pemupukan organik dan inorganik didapatkan lebih tinggi di musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan; (4) Kolesom dengan pemupukan organik dan inorganik diduga memiliki lintasan biosintesis senyawa fenolik yang berbeda di kedua musim. Biosintesis senyawa fenolik di musim hujan diduga lebih banyak melewati lintasan fenilpropanoid; sedangkan di musim kemarau diduga lebih banyak melewati lintasan asetat-malonat; (5) Tanpa penambahan pupuk organik atau inorganik di musim tanam berikutnya menyebabkan produksi pucuk menurun 26-50 %, namun tidak menurunkan kualitas.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau meyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

LEO MUALIM

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: Prof. Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si.

Penguji pada Ujian Terbuka: Prof. Dr. Ir. M. Ahmad Chozin, M.Agr. Dr. Ir. Yul Harry Bahar

NIM : A262090071

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz, M.S. Ketua

Prof. Dr. Ir. Slamet Susanto, M.Sc. Dr. Ir. Maya Melati, M.S., M.Sc. Anggota Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Agronomi dan Hortikultura

Prof. Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Tidak terasa sepuluh tahun telah berlalu sejak penulis pertama kali menginjakkan kaki di Institut Pertanian Bogor tepatnya pada tahun 2002. Semenjak saat itu penulis memulai sebuah perjalanan panjang untuk membentuk karakter dan pola berpikir sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Sebagai akhir dari perjalanan panjang ini, penulis mulai menyusun karya ilmiah berupa disertasi

dengan judul “Produksi dan Kualitas Kolesom dengan Pemupukan Organik dan

Inorganik”. Pemilihan topik ini bermula dari kesukaan penulis terhadap bidang ekofisiologi tanaman yang berkaitan dengan metabolisme sekunder tanaman. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan informasi yang memberikan gambaran kualitas kolesom sebagai sayuran fungsional sehingga dapat dijadikan panduan dalam memilih teknik budidaya yang tepat untuk menghasilkan standard operational procedure (SOP) dalam good agricultural practices (GAP) kolesom. Sebuah artikel berjudul “Produksi dan Kualitas

Kolesom melalui Pemupukan Organik dan Inorganik di Musim Hujan” yang merupakan bagian dari disertasi akan diterbitkan pada Jurnal Agronomi Indonesia (terakreditasi A), Vol. XL, No. 2, Agustus Tahun 2012.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua komisi pembimbing, Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz, M.S. yang telah dengan setia tanpa lelah memberikan motivasi dan masukan dalam penyelesaian disertasi ini. Dari beliau penulis belajar untuk memahami bahwa makna sesungguhnya dari pencapaian seorang Doktor

adalah menjadi “tidak tahu” karena sesungguhnya suatu kepastian jawaban

masing sebagai penguji luar komisi pada ujian prakualifikasi lisan dan ujian tertutup. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. M. Ahmad Chozin, M.Agr. dan Dr. Ir. Yul Harry Bahar atas kesediaannya sebagai penguji luar komisi pada ujian terbuka.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan pertemanan, pengertian, dan kesabaran selama ini: Hilda Susanti, Karlin Agustina, Daisy Natalia, Syenny Ihsan, Richie Rich dan Lisa Tanika. Penghargaan dan terima kasih atas bantuan selama penelitian penulis sampaikan kepada Steve Mualim, Bambang Hermawan, dan Rohmat. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada penanggung jawab Laboratorium Terpadu Departemen Agronomi dan Hortikultura (Pak Yudi, Mbak Ismi, Mas Joko, dan Mas Agus) yang telah mengizinkan penulis untuk bekerja di laboratorium tersebut. Atas dukungan dari teman-teman Sekolah Pascarsajana Program Studi Agronomi dan Hortikultura penulis ucapkan terima kasih. Terima kasih khusus penulis ucapakan untuk teman-teman angkatan 2009: Mbak Iva, Bang Afa, Mbak Tyas, Mbak Gusmaini, Mbak Maisurah, Mas Amrullah, Mas Cholid, dan Mbak Mardjani. Terima kasih untuk keceriaan dan canda yang diberikan oleh Yulia Delsi dan Iren selama penulis menyelesaikan disertasi, sehingga semuanya terasa lebih menyenangkan.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mualim, terutama Ayah, Ibu, Paman (Johan Mualim), Fendi, dan Steve yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian studi di IPB. Semoga berkah utama kesehatan dan kebajikan ada bersama kita semua. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2012

Penulis dilahirkan di Taipei-Taiwan, Republic of China pada tanggal 30 September 1984 sebagai anak sulung dari pasangan Eddy Mualim dan Alice Lulu. Masa kecil dihabiskan penulis di Palembang, Sumatera Selatan; hingga lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) Xaverius 1 pada tahun 2002. Kemudian, pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menempuh pendidikan Sarjana Pertanian melalui jalur SPMB dan tamat pada tahun 2006 dengan bidang Agronomi. Tahun 2007, penulis melanjutkan program Magister Sains di Sekolah Pascasarjana IPB, Program Studi Agronomi dan Hortikultura dan menamatkannya pada tahun 2009 dengan memperoleh penghargaan sebagai lulusan terbaik pada program Magister Sains se-IPB. Kesempatan untuk melanjutkan ke program Doktor pada program studi dan pada perguruan tinggi yang sama diperoleh pada tahun 2009.

Halaman

2.1.1 Botani dan Taksonomi Kolesom………..…… 7

2.1.2 Metabolisme Asam Crassulacean pada Kolesom…… 8

2.1.3 Fitonutrien Kolesom………...……... 9

2.2.4 Mekanisme Kerja Antioksidan………. 12

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Antioksidan……….. 15 2.3 Perbandingan Kualitas Produk Akibat Pemberian Pupuk Organik dan Inorganik………..……….. 16 2.3.1 Pengertian Kualitas………...…..…………. 16

2.3.2 Beberapa Macam Kualitas………...……… 16

2.3.3 Kualitas Tanaman Produk Organik Dibandingkan Inorganik………...………... 17 2.4 Pemupukan…..………...……… 18

2.4.1 Peranan dan Ketersedian Nitrogen………... 19

2.4.2 Peranan dan Ketersedian Fosfor………... 20

2.4.3 Peranan dan Ketersedian Kalium………. 21

2.5.2 Pengelompokan Pupuk Organik………... 22

2.5.3 Pupuk Kandang...………. 23

2.5.4 Pupuk Guano………...………. 25

2.5.5 Abu Sekam………... 26

2.6 Pupuk Inorganik………. 28

2.6.1 Pengertian Pupuk Inorganik………. 28

2.6.2 Jenis dan Bentuk Pupuk Inorganik………... 28

2.6.3 Pupuk Nitrogen (N) ………. 29

2.6.4 Pupuk Fosfor (P) ………. 30

2.6.5 Pupuk Kalium (K) ………... 31

2.7 Metabolisme Primer dan Sekunder pada Tumbuhan………. 31

2.7.1 Lintasan L-galaktosa (Lintasan Smirnoff-Wheeler)… 32 2.7.2 Lintasan Shikimat………. 35

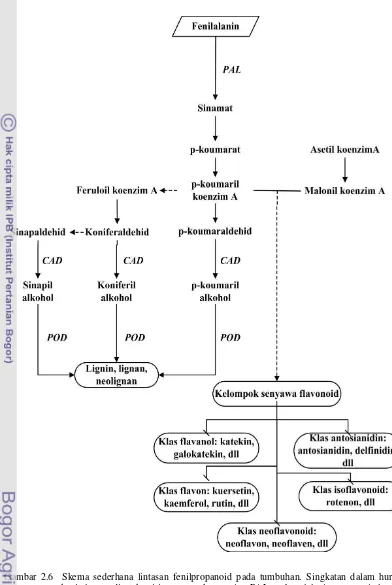

2.7.3 Lintasan Fenilpropanoid………... 35

2.7.4 Lintasan Biosintesis Klorofil……… 38

BAB III PRODUKSI DAN KUALITAS KOLESOM: PENGARUH PUPUK ORGANIK DAN INORGANIK

3.2.3 Rancangan Percobaan dan Perlakuan………... 42

3.2.4 Pelaksanaan Percobaan……… 42

3.2.5 Pengamatan……….. 43

3.2.6 Analisis Data……… 44

3.3 Kondisi Umum…….……….. 44

3.3.1 Persentase Kolesom yang Berbunga……… 44

3.3.2 Kondisi Iklim……… 44

3.4.4 Enzim yang Terkait Biosintesis Senyawa Fenolik…... 51

3.4.5 Nilai IC 50……… 52

3.4.6 Kandungan Hara Jaringan……… 53

Kolesom ……….. 53

3.5.2 Kualitas Kolesom Terkait dengan Metabolit Primer dan Biosintesisnya……… 54 3.5.3 Kualitas Kolesom Terkait dengan Metabolit Sekunder dan Biosintesisnya……… 55 3.6 Simpulan….……… 57

BAB IV PRODUKSI DAN KUALITAS KOLESOM: PENGARUH PUPUK ORGANIK DAN INORGANIK

4.2.3 Rancangan Percobaan dan Perlakuan………... 62

4.2.4 Pelaksanaan Percobaan……… 62

4.2.5 Pengamatan………. 63

4.2.6 Analisis Data……… 64

4.3 Kondisi Umum….……….. 64

4.3.1 Persentase Kolesom yang Berbunga……… 64

4.3.2 Kondisi Iklim……… 64

4.4.4 Enzim yang Terkait Biosintesis Senyawa Fenolik…... 71

4.4.5 Nilai IC 50……… 72

4.4.6 Kandungan Hara Jaringan……… 73

4.5 Pembahasan……… 74

BAB V PRODUKSI DAN KUALITAS KOLESOM:

5.2.3 Rancangan Percobaan dan Perlakuan………... 84

5.2.4 Pelaksanaan Percobaan……… 84

5.2.5 Pengamatan………. 85

5.2.6 Analisis Data……… 85

5.3 Kondisi Umum….……….. 86

5.3.1 Persentase Kolesom yang Berbunga……… 86

5.3.2 Kondisi Iklim……… 86

5.4.4 Enzim yang Terkait Biosintesis Senyawa Fenolik…... 92

5.4.5 Nilai IC 50……… 93

5.4.6 Kandungan Hara Jaringan……… 93

5.5 Pembahasan……… 95

5.5.1 Peranan Pemupukan terhadap Produksi Pucuk Kolesom………... 95

5.5.2 Kualitas Kolesom Terkait dengan Metabolit Primer dan Biosintesisnya……… 95 5.5.3 Kualitas Kolesom Terkait dengan Metabolit Sekunder dan Biosintesisnya……… 97 5.6 Simpulan….……… 98

BAB VI PEMBAHASAN UMUM……….………. 101 6.1 Produksi dan Kualitas Kolesom: Pupuk Organik vs Pupuk

Inorganik………

101

6.1.1 Peranan Pemupukan terhadap Produksi Pucuk

Kolesom………

101

6.1.2 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Primer dan Biosintesisnya………...

103

6.1.3 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Sekunder dan Biosintesisnya………...

6.1.4 Sumbangan Fitonutrien Kolesom dalam Diet……… 108

6.2 Produksi dan Kualitas Kolesom: Musim Hujan vs Musim Kemarau……….……… 111 6.2.1 Produksi Pucuk Kolesom…...……….. 111

6.2.2 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Primer dan Biosintesisnya………... 112 6.2.3 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Sekunder dan Biosintesisnya………... 115 6.3 Produksi dan Kualitas Kolesom: Pupuk vs Residu………… 122

6.3.1 Produksi Pucuk Kolesom…………...……….. 122

6.3.2 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Primer dan Biosintesisnya………... 123 6.3.3 Kualitas Kolesom Terkait Metabolit Sekunder dan Biosintesisnya..………. 124 BAB VII SIMPULAN DAN SARAN………..……...………..…….. 127

7.1 Simpulan….………. 127

7.2 Saran……… 127

DAFTAR PUSTAKA……… 129

Halaman

2.1 Komposisi unsur hara pupuk kandang sapi……… 24

2.2 Karakter fisikokimia dan mikrobiologi guano asal kelelawar…... 26

2.3 Beberapa komposisi unsur hara abu sekam……… 27

2.4 Pupuk sumber nitrogen……….. 29

2.5 Pupuk sumber fosfor……….. 30

2.6 Pupuk sumber kalium………. 31

3.1 Perlakuan pupuk organik dan inorganik di musim hujan………... 42

3.2 Kondisi iklim per minggu selama penelitian di musim hujan…… 44

3.3 Kimia tanah pada lahan dengan kedua jenis pemupukan di musim hujan………... 45

3.4 Mikroflora tanah dengan kedua jenis pemupukan di musim hujan………... 45

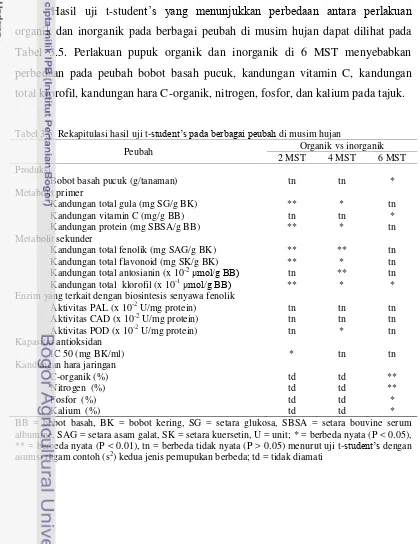

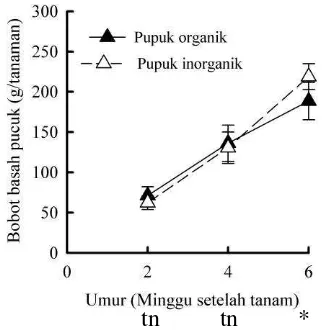

3.5 Rekapitulasi hasil uji t-student’s pada berbagai peubah di musim hujan………... 46 3.6 Bobot basah pucuk dengan pemupukan organik dan inorganik di musim hujan pada umur 6 MST………. 47

3.7 Hara jaringan kolesom dengan kedua jenis pemupukan pada musim hujan………... 53

4.1 Perlakuan pupuk organik dan inorganik di musim kemarau...…... 62

4.2 Kondisi iklim per minggu selama penelitian di musim kemarau 64 4.3 Kimia tanah pada lahan dengan kedua jenis pemupukan di musim kemarau...………... 65

4.4 Mikroflora tanah dengan kedua jenis pemupukan di musim kemarau………...…………... 65

4.5 Rekapitulasi hasil uji t-student’s pada berbagai peubah di musim kemarau……… 67

4.6 Bobot basah pucuk dengan pemupukan organik dan inorganik di musim kemarau pada umur 6 MST………...………. 68

4.7 Hara jaringan kolesom dengan kedua jenis pemupukan pada musim kemarau……...………... 74 5.1 Perlakuan pupuk organik, pupuk inorganik, residu pupuk

organik, dan residu pupuk inorganik di musim kemarau...………

5.3 Kimia tanah pada lahan dengan pemupukan organik, inorganik, dan residu di musim kemarau...………...

87

5.4 Mikroflora tanah dengan pemupukan organik, inorganik, dan residunya di musim kemarau…...………...…………...

88

5.5 Rekapitulasi hasil uji t-student’s pada berbagai peubah di musim

kemarau saat umur 6 MST……….……… 89

5.6 Bobot basah pucuk dengan pemupukan organik, inorganik, dan residunya di musim kemarau pada umur 6 MST...……….

90

5.7 Hara jaringan kolesom dengan pemupukan organik, inorganik,

Halaman

1 Bagan alir kegiatan penelitian produksi dan kualitas kolesom

dengan pemupukan organik dan inorganik……… 6

2.1 Tahapan pemutusan rantai……….. 13

2.2 Antioksidan bertindak sebagai prooksidan pada konsentrasi

tinggi………...……

14

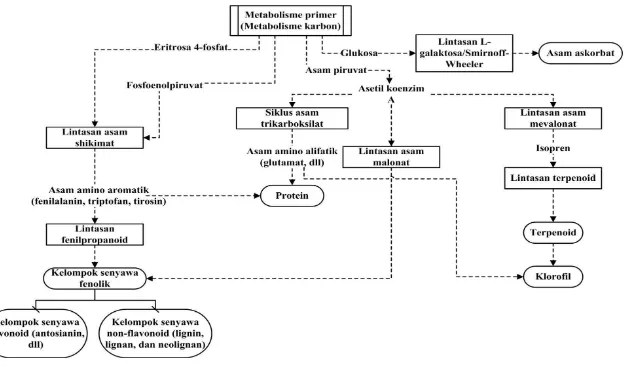

2.3 Skema sederhana lintasan biosintesis metabolit primer dan

sekunder pada tumbuhan……… 34

2.4 Skema sederhana lintasan L-galaktosa (Lintasan

Smirnoff-Wheeler)……….

35

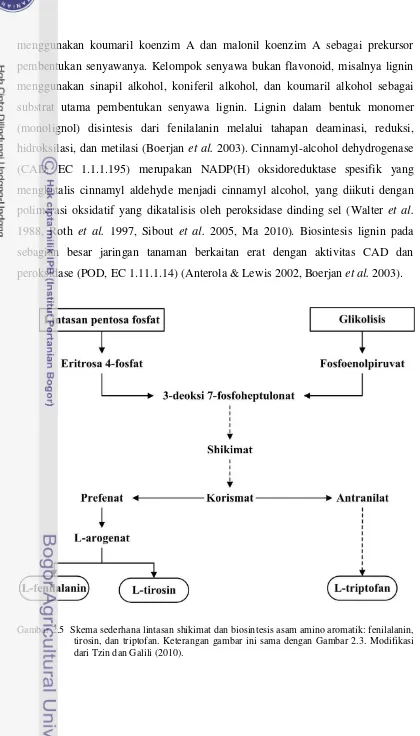

2.5 Skema sederhana lintasan shikimat dan biosintesis asam

amino aromatik………...

36

2.6 Skema sederhana lintasan fenilpropanoid pada tumbuhan…… 37

2.7 Skema sederhana biosintesis klorofil pada tumbuhan………… 38

3.1 Bobot basah pucuk kolesom dengan kedua jenis pemupukan

pada musim hujan………. 48

3.2 Metabolit primer kolesom dengan kedua jenis pemupukan pada musim hujan………...

49

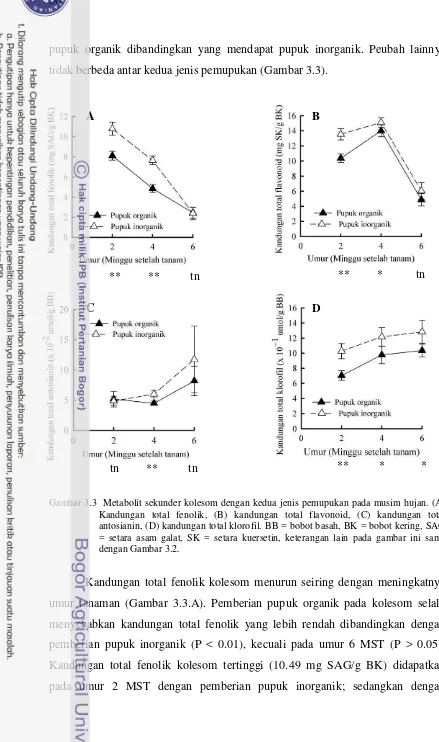

3.3 Metabolit sekunder kolesom dengan kedua jenis pemupukan

pada musim hujan………. 50

3.4 Enzim yang terkait dengan biosintesis senyawa fenolik kolesom dengan kedua jenis pemupukan pada musim hujan….

4.2 Metabolit primer kolesom dengan kedua jenis pemupukan

pada musim kemarau………...………...

69

4.3 Metabolit sekunder kolesom dengan kedua jenis pemupukan

pada musim kemarau……….. 71

4.4 Enzim yang terkait dengan biosintesis senyawa fenolik

kolesom dengan kedua jenis pemupukan pada musim hujan….

dan residunya pada musim kemarau……….. 91 5.2 Metabolit primer kolesom dengan kedua jenis pemupukan dan

residunya pada musim kemarau………...………...

92

5.3 Metabolit sekunder kolesom dengan kedua jenis pemupukan

dan residunya pada musim kemarau………...………...

93

5.4 Enzim yang terkait dengan biosintesis senyawa fenolik kolesom dengan kedua jenis pemupukan dan residunya pada

musim hujan………...

biosintesis vitamin C dengan prekursor umum glukosa……….

104

6.3 Dinamika kandungan senyawa fenolik yang terkait dengan kapasitas antioksidan kolesom dengan kedua jenis pemupukan

105

6.4 Peranan phenylalanine ammonia lyase (PAL) dalam mengatalisis terbentuknya senyawa antara bagi biosintesis kelompok besar senyawa fenolik………...

6.6 Mekanisme terbentuknya klorofil pada kolesom terkait dengan biosintesis senyawa fenoliknya………..

109

6.7 Pengaruh kedua jenis pemupukan terhadap (A) kandungan total antosianin, (B) kandungan total klorofil, (C) nilai IC 50, (D) aktivitas PAL, (E) aktivitas CAD, dan (F) aktivitas POD...

aktivitas PAL, (E) aktivitas CAD, dan (F) aktivitas POD…….

116

6.10 Peranan lintasan fenilpropanoid terhadap biosintesis senyawa fenolik kolesom pada umur 2 MST di musim kemarau……….

kolesom pada umur 6 MST di musim kemarau………. 118 6.12 Dinamika kandungan senyawa fenolik yang terkait dengan

kapasitas antioksidan kolesom pada kedua musim………

120

Halaman

1 Persiapan contoh untuk analisis kandungan total fenolik,

kandungan total flavonoid, dan kapasitas antioksidan…………... 151 2 Analisis kandungan total fenolik metode folin-ciocalteau………. 151

3. Analisis kandungan total flavonoid……… 151 4 Analisis kapasitas antioksidan……… 152 5 Analisis kandungan vitamin C………... 152 6 Persiapan contoh untuk analisis protein dan aktivitas enzim……. 153

7 Analisis protein……….. 153

8 Analisis aktivitas PAL……… 153

9 Analisis aktivitas POD………... 154

10 Analisis aktivitas CAD………... 154

11 Analisis kandungan total gula……… 154

12 Persiapan contoh untuk analisis kandungan hara tajuk………….. 154

13 Analisis mikroflora tanah………... 155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kolesom (Talinum triangulare (Jacq) Willd.) pada awalnya merupakan tumbuhan liar yang sekarang telah banyak dibudidayakan. Tanaman ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan ‘Waterleaf’, karena kolesom banyak mengandung air. Kandungan air dalam kolesom berkisar antara 95-98 % (Susanti et al. 2008, Mualim et al. 2009). Kolesom yang termasuk ke dalam famili Portulacaceae dan berkerabat dekat dengan som jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran (Rifai 1994).

Sebagai sayuran, bagian utama yang dikonsumsi pada kolesom adalah daun dan pucuk muda. Daun kolesom dapat dikonsumsi sebagai lalapan (dimakan mentah) maupun dimasak. Daun kolesom mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat tersebut diperoleh dari kandungan fitokimianya. Kandungan fitokimia yang terdapat pada 100 g daun kolesom kering, yaitu flavonoid (0.070 %), alkaloid (0.056 %), saponin (0.001 %), dan tanin (0.001 %) (Aja et al. 2010a). Berdasarkan uji kualitatif juga ditemukan jenis fitokimia yang sama pada daun kolesom (Susanti et al. 2008, Mualim et al. 2009). Berdasarkan kandungan nutrisinya, dengan analisis proksimat pada daun kolesom kering menunjukkan terdapat kandungan karbohidrat (10.87 mg/g), steroid (106.61 mg/g), protein (35.20 mg/g), lemak (35.20 mg/g), β-karoten (114.15 mg/g), dan serat kasar (120 mg/g) (Aja et al. 2010 b).

Antioksidan merupakan bagian dari inner quality produk hortikultura, seperti sayuran daun. Inner quality berhubungan dengan vitamin, antioksidan, mineral, dan komponen fungsional (seperti pigmen dan polifenol) yang keberadaannya tidak dapat diketahui tanpa analisis khusus (Ali et al. 2009). Saat ini inner quality sering kali menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sayuran. Tren hidup sehat dengan lebih banyak mengonsumsi sayuran yang mengandung gizi dan antioksidan tinggi dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Kualitas sayuran yang lebih baik juga sering dihubungkan dengan tren yang berkembang di masyarakat mengenai pertanian organik. Sayuran yang dihasilkan dengan masukan organik selain dianggap lebih aman, dipercaya memiliki cita rasa yang lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional yang menggunakan pupuk inorganik dalam jumlah banyak. Kelebihan lain dari pertanian organik juga telah dilaporkan Melati et al. (2008), misalnya dalam pemanfaatan sisa residu sebagai sumber hara pada penanaman musim berikutnya.

Studi banding antara kualitas produk tanaman hasil organik dengan inorganik (konvensional) telah banyak dilakukan, namun hasil yang didapatkan beragam (Rembialkowska & Srednicka 2009). Telah dilaporkan pengaruh pemberian pupuk organik, misalnya pupuk kandang (Ibeawuchi et al. 2006, Susanti et al. 2008) dan pupuk inorganik NPK (Mualim et al. 2009, Mualim & Aziz 2011) pada kolesom. Hasil penelitian tersebut lebih banyak menjelaskan pengaruh pemupukan terhadap produksi kolesom, namun belum dijelaskan mengenai pengaruhnya terhadap kualitas kolesom terutama yang berkaitan dengan metabolit primer, metabolit sekunder, dan kapasitas antioksidannya.

berturut-turut masing-masing 27.0, 21.1, 29.3, dan 13.6 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk pertanian konvensional (Worthington 2001). Tanaman organik juga diketahui lebih banyak mengandung gula (Stertz 2005, Hallmann & Rembialkowska 2006). Hal ini menunjukkan dengan masukan pupuk yang berbeda akan menghasilkan kualitas tanaman yang berbeda. Beberapa penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh musim terhadap produksi dan kualitas tanaman. Tumbuhan pakan ternak (Abusuwar & Ahmed 2010), tomat, dan bayam (Birnin-Yauri et al. 2011) yang ditanam saat musim hujan memiliki kandungan protein yang tinggi. Penelitian pada jagung menunjukkan pada kondisi air yang cukup (0 Mpa) kandungan gula rendah sedangkan karbohidrat tinggi (Mohammadkhani & Heidari 2008). Penelitian De-Lima et al. (2001) menunjukkan kandungan vitamin C belimbing tinggi saat musim kemarau.

Pemaparan di atas menunjukkan terdapat sedikit informasi mengenai aspek agronomi kolesom. Dengan demikian penelitian mengenai perbandingan produksi dan kualitas kolesom perlu dilakukan dengan mempelajari beberapa pilihan teknik budidaya kolesom khususnya dalam hal pemupukan.

1.2 Kerangka Pemikiran

Kolesom merupakan sayuran daun yang mengandung berbagai jenis senyawa metabolit sekunder. Beberapa hasil penelitian menunjukkan kolesom mengandung metabolit sekunder kelompok fenolik yang berhubungan dengan aktivitas antioksidannya (Estiasih & Kurniawan 2006, Yang et al. 2006, Andarwulan et al. 2010). Antioksidan merupakan bagian dari inner quality produk hortikultura, seperti sayuran daun. Kualitas internal berhubungan dengan vitamin, antioksidan, mineral, dan komponen fungsional (seperti pigmen dan polifenol) yang keberadaannya tidak dapat diketahui tanpa analisis khusus (Ali et al. 2009).

2006), Hibiscus sabdariffa L. (Aziz et al. 2007), Beta vulgaris L. Var. Cycla L. (Daiss et al. 2008), Marjorana hortensis (Gharib et al. 2008), Artemisia annua (Davies et al. 2009), Foeniculum vulgare L. (Azzaz et al. 2009), Mentha longifolia (Alsafar & Al-Hassan 2009), dan Phoenix dactylifera L. (Al-Kharusi et al. 2009). Studi mengenai perbandingan antara kualitas tanaman yang diberi pupuk organik dengan inorganik juga telah dilakukan (Worthington 2001, Rembialkowska & Srednicka 2009), namun hanya terbatas pada beberapa komoditas yang umum dikonsumsi. Penelitian semacam ini pada kolesom belum dilakukan.

Penelitian sebelumnya pada kolesom menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang ayam petelur 5 ton/ha memberikan kandungan fitokimia kualitatif daun kolesom terbaik dibandingkan dengan yang diberi dosis yang lebih tinggi (Susanti et al. 2009). Selanjutnya, didapatkan bahwa unsur kalium merupakan faktor pembatas pada produksi antosianin daun kolesom. Hasil penelitian menunjukkan pemberian pupuk P dan K dengan dosis 100 kg SP-36/ha dan 100 kg KCl/ha menghasilkan produksi antosianin tertinggi (39.60 mol/tanaman) (Mualim et al. 2009). Kedua penelitian tersebut belum dapat memberikan informasi yang lebih banyak mengenai pengaruh masukan yang berbeda terhadap kualitas kolesom terutama yang berkaitan dengan metabolit primer, metabolit sekunder, dan kapasitas antioksidannya, sehingga studi mengenai hal ini perlu dilakukan.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mempelajari kaitan pupuk organik dan inorganik dengan produksi dan kualitas kolesom pada musim hujan dan kemarau, (2) mempelajari kaitan residu pupuk organik dan inorganik terhadap produksi dan kualitas kolesom pada musim kemarau, dan (3) mempelajari kaitan pemupukan, residu dan musim dengan lintasan biosintesis metabolit kolesom.

1.4 Hipotesis

inorganik di musim hujan dan kemarau, (2) residu (tanpa penambahan) pupuk organik atau inorganik akan menghasilkan produksi dan kualitas yang sama dengan pemberian pupuk organik atau inorganik di musim kemarau, dan (3) terdapat persamaan lintasan biosintesis metabolit terkait dengan jenis pupuk, residu, dan musim.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan penelitian dan hipotesis dijawab dengan melakukan serangkaian percobaan (Gambar 1). Percobaan 1, 2, dan 3 merupakan percobaan lapangan yang dilaksanakan di Kebun Percobaan IPB, Leuwikopo, Darmaga. Berdasarkan data curah hujan bulanan selama 10 tahun terakhir dari Stasiun Klimatologi Darmaga, Bogor maka percobaan di musim hujan dilaksanakan pada bulan Maret-Mei dan percobaan di musim kemarau dilakukan pada bulan Maret-Mei-Juli. Percobaan pada musim hujan terdiri atas percobaan pengaruh pupuk organik dan inorganik; sedangkan pada musim kemarau terdiri atas percobaan pengaruh pupuk organik, inorganik, dan residunya.

Gambar 1 Bagan alir kegiatan penelitian produksi dan kualitas kolesom dengan pemupukan organik dan inorganik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kolesom

2.1.1 Botani dan Taksonomi Kolesom

Kolesom diklasifikasikan kedalam regnum Plantae, divisio Spermatophyta, sub divisio Angiospermae, classis Dicotyledonae, ordo Caryophyllales, familia Portulacaceae, dan genus Talinum (Hutapea 1994). Sinonim tanaman ini secara botani adalah Portulaca triangularis Jacq. (1760), Portulaca racemosa L. (1762) (Rifai 1994), dan Talinum racemosum (L.) Rohrb. (1872) (Heyne 1987; Rifai 1994). Tanaman ini mempunyai banyak spesies, tetapi dikenal dua spesies Talinum yaitu Talinum paniculatum Gaertn. dan Talinum triangulare (Jacq.) Willd. (Syukur & Hernani 2002).

bersudut tumpul, buah berbentuk kapsul (bulat dan berwarna merah-cokelat), dan bunga mekar pada sore hari (Santa & Prajogo 1999).

2.1.2 Metabolisme Asam Crassulacean pada Kolesom

Metabolisme asam crassulacean pertama kali dipakai untuk mendeskripsikan spesies dari familia Crassulaceae (Luttge 2004). Secara umum, tumbuhan yang memiliki crassulacean acid metabolism (CAM), selanjutnya disebut sebagai tumbuhan CAM, mengambil karbondioksida (CO2) pada malam

hari, ketika stomata membuka. CO2 kemudian bergabung dengan

phosphoenolpyruvate (PEP) dengan bantuan PEP-karboksilase (PEPC) menghasilkan oksaloasetat, yang kemudian tereduksi menjadi malat. Malat ditransportasi secara pasif menuju vakuola yang diikuti dengan transportasi aktif proton dan terjadi akumulasi malat pada malam hari. Akumulasi asam dan terbukanya stomata pada malam hari merupakan ciri utama dari tumbuhan CAM. Pada siang hari, malat terdekarboksilasi dalam sitoplasma, menyediakan substrat bagi ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxigenase (Rubisco) yang digunakan dalam fotosintesis C3.

Metabolisme pada tumbuhan CAM dapat berlangsung dalam beberapa tipe: (1) CAM obligat, dengan akumulasi asam (∆H+) malam hari yang tinggi dan fiksasi CO2; (2) CAM fakultatif atau inducible, dikenal juga dengan C3-CAM,

dengan C3 sebagai hasil akhir dari fiksasi CO2 dan nil ∆H+ pada fase tidak

terinduksi; (3) CAM-cycling, dengan fiksasi CO2 pada siang hari dan ∆H+ tetapi tidak terdapat pembukaan stomata pada malam hari; 4) idling, dengan ∆H+ kecil dan stomata menutup sepanjang hari (siang dan malam) pada tumbuhan yang tercekam (Cushman 2001). Kolesom merupakan salah satu tumbuhan CAM yang termasuk CAM fakultatif atau inducible (Herrera et al. 1991). CAM fakultatif yang lemah hanya terdapat pada bagian daun kolesom, dan diinduksi oleh kekeringan (Taisma & Herrera 1998). Di lapangan, tumbuhan pada awalnya melakukan fotosintesis C3 saat terdapat hujan yang melimpah, kemudian CAM

2.1.3 Fitonutrien Kolesom

Daun dan pucuk muda kolesom umumnya dikonsumsi dengan cara dimasak, baik itu dikukus maupun direbus. Daun dan pucuk ini sedikit lunak dan berlendir sehingga tidak boleh dimasak terlalu lama. Di Jawa Barat daun kolesom dimanfaatkan untuk lalap sebagai pengganti krokot (Portulaca oleracea L.) pada masakan etnis Sunda (Rifai 1994, Syukur & Hernani 2002). Analisis proksimat menunjukkan dari 100 g bagian yang dapat dimakan didapati 90-92 g air, 1.9-4.6 g protein, 0.4-0.5 g lemak, 3.7-4.4 g karbohidrat, 0.6-1.1 g serat, dan 2.4 g abu, energi 105 KJ (Rifai 1994, Mensah et al. 2008). Selain itu kolesom juga mengandung sejumlah vitamin seperti vitamin B1, B2, niacin, C berturut-turut

sebesar 0.08, 0.18, 0.30, 31.00 mg /100 g (Rifai 1994). Adapun mineral yang terkandung didalamnya yaitu Ca, K, Mg, Na, Fe masing-masing sebanyak 2.44, 6.10, 2.22, 0.28, 0.43 mg/100 g (Mensah et al. 2008).

2.1.4 Fitokimia Kolesom

Fitokimia didapati dalam jumlah kecil pada tumbuhan, namun kontribusinya terhadap aktivitas antioksidan tidak dapat diabaikan. Fitokimia yang berperan cukup besar sebagai antioksidan adalah golongan fenolik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolesom mengandung total fenol sebesar 0.489 mg ekuivalen asam galat (GAE)/ g bobot basah dengan inhibisi peroksidasi lipid sebesar 97.1 %. Selanjutnya, hasil uji DPPH, ABTS, dan FRAP menunjukkan hasil berturut-turut sebesar 7.4, 1.03, 28.3 µmol ekuivalen trolox (TE)/g bobot basah (Andarwulan et al. 2010). Ekstrak metanol kolesom pada uji TEAC memberikan nilai 79 µmol TE/g bobot kering (Yang et al. 2006). Penelitian lain menyebutkan bahwa senyawa fenol yang terdapat dalam ekstrak umbi kolesom lebih berperan dalam menangkap radikal bebas dibandingkan dengan mendonorkan elektron yang menunjukkan perannya sebagai antioksidan primer (Estiasih & Kurniawan 2006).

Jenis flavonoid terbanyak dari kolesom adalah kaemferol (+ 90 %), dengan total flavonoid sebesar 3.93 mg/100 g bobot basah. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya korelasi yang berarti antara flavonoid dengan aktivitas antioksidan, mungkin disebabkan terdapat fitokimia lain yang juga ikut mempengaruhi aktivitas antioksidan pada kolesom selain polifenol. Jika sayuran ini dikonsumsi secara teratur akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap jumlah konsumsi flavonoid pada diet Indonesia, kira-kira sebesar 0.08-36 mg untuk sajian 25 g (~ 1 cangkir) (Andarwulan et al. 2010).

2.2 Antioksidan

2.2.1 Pengertian Antioksidan

Prakash et al. (2006) menyatakan antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi autooksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid.

2.2.2 Pengelompokan Antioksidan

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dikelompokkan menjadi antioksidan primer dan sekunder (Gordon 1990). Antioksidan primer (antioksidan pemecah rantai) adalah antioksidan yang dapat bereaksi dengan radikal lipid lalu mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil. Suatu molekul antioksidan dapat disebut sebagai antioksidan primer (AH), jika dapat mendonorkan atom hidrogennya secara cepat ke radikal lipid (RO•). Hasil dari proses ini adalah radikal turunan antioksidan (A•) yang lebih stabil dibandingkan dengan radikal lipid atau mengubahnya kebentuk lebih stabil. Selanjutnya, antioksidan sekunder merupakan antioksidan pencegah, yaitu suatu senyawa yang dapat memperlambat laju reaksi autooksidasi lipid. Antioksidan ini bekerja dengan berbagai mekanisme seperti mengikat ion metal, menangkap oksigen, memecah hidrogen peroksida kebentuk-bentuk non-radikal, menyerap radiasi ultra violet, atau mendeaktifkan singlet oksigen.

Berdasarkan sumber asalnya, antioksidan dibedakan menjadi antioksidan sintetik dan alami (Andarwulan et al. 1996, Ardiansyah 2008). Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia; sebaliknya, antioksidan alami adalah antioksidan hasil ekstraksi bahan alami.

2.2.3 Antioksidan Alami

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari (1) senyawa antioksidan yang sudah ada dalam satu atau dua komponen makanan, (2) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, (3) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan.

telah dilakukan dari tumbuhan yang dapat dimakan, tetapi tidak selalu dari bagian yang dapat dimakan. Beberapa penelitian menunjukkan antioksidan alami tersebar di beberapa bagian tanaman seperti pada kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji, dan serbuk sari (Andarwulan et al. 1996, Wijaya 1999, Tensiska et al. 2003, Rohman & Riyanto 2005, Prangdimurti et al. 2006, Policegoudra & Aradhya 2007, Arbianti et al. 2007, Wangcharoen & Morasuk 2007, Soeksmanto et al. 2007, Kumar et al. 2008, Poojari et al. 2009, Ali et al. 2009; Rossetto et al.

2009).

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, flavanon, dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain (Apak et al. 2007). Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah multifungsional dan dapat bereaksi sebagai (1) pereduksi, (2) penangkap radikal bebas, (3) pengkelat logam, (4) peredam terbentuknya singlet oksigen (Javanmardi et al. 2003).

Menurut Markham (1988) kira-kira 2 % dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan diubah menjadi flavonoid atau senyawa yang berkaitan erat dengannya, sehingga flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar. Lebih lanjut disebutkan bahwa sebenarnya flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau, sehingga pasti dapat ditemukan pada setiap studi ekstrak tumbuhan. Pratt dan Hudson (1992) menuliskan kebanyakan golongan flavonoid dan senyawa yang berkaitan erat dengannya memiliki sifat-sifat antioksidan baik di dalam lipid cair maupun dalam makanan berlipid.

2.2.4 Mekanisme Kerja Antioksidan

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan memiliki dua fungsi, yaitu

(Gordon 1990). Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogennya secara cepat ke radikal lipid (R•, ROO•) atau mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A•) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibandingkan dengan radikal lipid. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi kedua sering disebut sebagai antioksidan sekunder. Senyawa ini memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipid ke bentuk yang lebih stabil.

Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada lipid menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan (A•) yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipid lain membentuk radikal lipid baru. Menurut Apak et al. (2007), mekanisme pemutusan rantai dapat terjadi dengan beberapa cara (Gambar 2.1).

Tahap inisiasi:

L• (radikal lipid) + AH → LH + A Tahap propagasi:

LO• + AH → LOH + A

LOO• + AH → LOOH + A

Gambar 2.1 Tahapan pemutusan rantai.

AH + O2 → A• + HOO• AH + ROOH → RO• + H2O + A•

Gambar 2.2 Antioksidan bertindak sebagai prooksidan pada konsentrasi tinggi.

Penghambatan oksidasi lipid oleh antioksidan melalui lebih dari satu mekanisme tergantung pada kondisi reaksi dan sistem makanan. Menurut Pratt dan Hudson (1992) ada empat kemungkinan mekanisme penghambatan tersebut, yaitu (1) pemberian hidrogen, (2) pemberian elektron, (3) penambahan lipid pada cincin aromatik antioksidan, (4) pembentukan kompleks antara lipid dan cincin aromatik antioksidan. Studi lebih lanjut menunjukkan ketika atom hidrogen labil pada suatu antioksidan tertentu diganti dengan deuterium, antioksidan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penghambatan dengan pemberian hidrogen lebih baik dibandingkan dengan pemberian elektron. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemberian hidrogen atau elektron merupakan mekanisme utama, sementara pembentukan kompleks antara antioksidan dengan rantai lipid adalah reaksi sekunder.

Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang menghambat laju reaksi autooksidasi lipid melalui mekanisme yang berbeda dari antioksidan primer. Antioksidan sekunder seperti asam sitrat, asam askorbat, dan esternya sering ditambahkan pada lemak dan minyak sebagai kombinasi dengan antioksidan primer. Kombinasi tersebut dapat memberi efek sinergis sehingga menambah keefektifan kerja antioksidan primer. Antioksidan sekunder ini berkerja dengan satu atau lebih mekanisme, yaitu (1) memberikan suasana masam pada medium (sistem makanan), (2) meregenerasi antioksidan utama, (3) mengkelat atau mendeaktifkan kontaminan prooksidan, (4) menangkap oksigen, (5) mengikat singlet oksigen dan mengubahnya ke bentuk triplet oksigen (Gordon 1990).

selama periode induksi. Periode induksi ialah suatu periode pada awal terjadinya oksidasi lipid terjadi dimana oksidasi masih berjalan secara lambat dengan laju kecepatan seragam.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Antioksidan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap oksidasi lipid juga mempengaruhi aktivitas antioksidan, seperti substrat, faktor fisik, dan keadaan fisikokimia lipid. Disamping itu, aktivitas antioksidan juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur dan konsentrasi antioksidan.

Pada umumnya yang tergolong sebagai antioksidan primer adalah senyawa-senyawa fenolik. Walau demikian, senyawa fenol tidak bersifat sebagai antioksidan, namun terdapatnya substituen atau gugus pada posisi orto dan para dapat meningkatkan densitas elektron pada gugus hidroksil melalui efek induktif. Peningkatan densitas elektron pada OH akan menurunkan energi ikat oksigen-hidrogen sehingga meningkatkan reaktivitasnya terhadap radikal bebas alkil (Gordon 1990, Maslarova 2001). Disamping pengaruh induktif, faktor sterik, elektronik, dan adanya ikatan hidrogen juga mempengaruhi kekuatan ikatan atom hidrogen pada antioksidan (A-H) (Sandrasari 2008).

Aktivitas antioksidan secara umum dipegaruhi oleh konsentrasi dan struktur kimia dari flavonoid. Flavonoid dapat bekerja sebagai antioksidan dengan beberapa cara: (1) aktivitas penangkapan radikal terhadap spesies reaktif (reactive oxygen species; ROS), seperti •OH, O2•-, 1O2 atau terhadap radikal peroksida lipid seperti R•, RO•, dan ROO•. Aksi penangkapan radikal biasanya terjadi melalui

elektron dan menjadi target radikal. Struktur 3-OH dari cincin C juga menguntungkan untuk aktivitas antioksidan flavonoid, (2) konjugasi ikatan rangkap pada C2-C3 dengan gugus 4-keto, berperan untuk delokalisasi elektron dari cincin B, meningkatkan kapasitas penangkapan radikal, (3) adanya gugus 3-OH dan 5-3-OH dalam kombinasi dengan fungsi 4-karbonil dan ikatan rangkap C2-C3 menaikkan aktivitas penangkapan radikal (Amic et al. 2003).

2.3 Perbandingan Kualitas Produk Akibat Pemberian Pupuk Organik dan Inorganik

2.3.1 Pengertian Kualitas

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu (kadar), derajat atau taraf (mutu). Di dalam bidang agronomi, kualitas dikatakan sebagai segala sesuatu yang melekat pada hasil produk budidaya tanaman, dan hal tersebut memberikan nilai tambah yang kriterianya sesuai dengan permintaan konsumen. Pengertian seperti ini sering digunakan untuk mendefinisikan kualitas hortikultura.

2.3.2 Beberapa Macam Kualitas

dilakukan pada penelitian ini lebih kepada inner quality, seperti fitokimia dan antioksidan.

2.3.3 Kualitas Tanaman Produk Organik Dibandingkan Inorganik

Sejak awal tahun 1980 hingga akhir 2007 telah banyak dilakukan studi banding antara kualitas produk tanaman organik dibandingkan dengan inorganik (konvensional), namun hasil yang didapatkan beragam (Worthington 2001, Amodio et al. 2007, Herencia et al. 2007, Rembialkowska & Srednicka 2009). Studi perbandingan kualitas ini pada kolesom belum diteliti. Dengan demikian studi mengenai perbandingan kualitas ini menarik untuk diteliti dan diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi pada komoditas lain.

Kandungan metabolit sekunder tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia merupakan topik yang banyak dibahas pada banyak makalah penelitian. Beberapa studi menunjukkan kandungan total polifenol lebih tinggi pada tanaman organik jika dibandingkan dengan konvensional (Benbrook et al. 2008, Carbonaro et al. 2002, Young et al. 2005, Abu-Zahra et al. 2007, Khalil et al. 2007).

Polifenol mewakili kelompok besar metabolit sekunder tumbuhan dengan komponen yang berpotensi sebagai antioksidan. Selanjutnya, terdapat banyak sekali studi yang melaporkan fungsi neuroprotektif, kardioprotektif, dan kemopreventif dari senyawa ini (Frei & Hingdon 2003, Carlson et al. 2007, Kampa et al. 2007, Ortuno et al. 2007). Kelompok polifenol penting yang diketahui terdapat dalam jumlah banyak pada tanaman organik adalah flavonol (Caris-Veynard et al. 2004, Rembialkowska et al. 2005). Flavonol diketahui dapat menurunkan insiden penyakit jantung, kanker, gastrointestinal, neurological, hati, aterosklerosis, obesitas, dan alergi (Frei & Hingdon 2003, Fresco et al. 2006, Ramos 2007, Shankar et al. 2007).

Studi komparatif menggunakan analisis meta untuk membandingkan tanaman organik dengan inorganik (konvensional) menunjukkan tanaman organik mengandung lebih banyak komponen yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa komponen tersebut adalah kuersetin, kaemferol, vitamin C, Vitamin E, dan fosfor (Benbrook et al. 2008). Studi yang lain menunjukkan bahwa rata-rata kandungan vitamin C, besi, magnesium, dan fosfor pada beberapa tanaman organik berturut-turut masing-masing 27.0, 21.1, 29.3, dan 13.6 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk pertanian konvensional (Worthington 2001). Tanaman organik juga diketahui lebih banyak mengandung gula (Stertz 2005, Hallmann & Rembialkowska 2006). Hal ini diduga merupakan penyebab kualitas sensori yang lebih baik.

Penelitian Benbrook et al. (2008) mendapatkan indikasi kandungan protein yang lebih rendah pada tanaman organik jika dibandingkan dengan inorganik (konvensional). Sebaliknya, penelitian Magkos et al. (2003) menunjukkan kualitas protein (dihitung sebagai kandungan asam amino esensial) pada beberapa tanaman serealia dan sayuran organik lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil konvensional. Hal ini juga telah disebutkan oleh Worthington (2001).

Kandungan senyawa berbahaya, seperti nitrat, ditemukan dalam jumlah sedikit pada tanaman organik jika dibandingkan dengan inorganik (Benbrook et al. 2008, Wang et al. 2008)). Penelitian pada beberapa komoditas menunjukkan

bahwa tanaman organik memiliki kandungan nitrat 15.1 % lebih rendah jika dibandingkan dengan konvensional (Worthington 2001). Tanaman organik juga mengandung residu pestisida yang lebih rendah (Baker et al. 2002). Pestisida dan residunya diketahui dapat menyebabkan efek karsinogenik, mutagenik, neuro-destruktif, endokrin, dan alergenik (Rembialkowska & Srednicka 2009).

2.4 Pemupukan

dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga perlu tambahan dari luar. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, unsur hara terdiri dari unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau unsur makro (N, P, K, S, Ca, dan Mg) dan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau unsur mikro (Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, B, dan Mo).

Unsur hara N, P, dan K di dalam tanah tidak cukup tersedia dan terus berkurang karena diambil untuk pertumbuhan tanaman dan terangkut pada waktu panen, tercuci, menguap, dan erosi. Kekurangan unsur hara N, P, dan K dapat dicukupi dengan pemupukan. Jumlah pupuk yang diberikan berhubungan dengan kebutuhan unsur hara tanaman, kandungan unsur hara yang ada dalam tanah, serta kadar unsur hara yang terdapat dalam pupuk. Leiwakabessy dan Sutandi (1998) menambahkan bahwa penambahan unsur hara akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, yang berarti pengangkutan unsur hara oleh tanaman akan terus meningkat.

2.4.1 Peranan dan Ketersediaan Nitrogen

Nitrogen (N) merupakan unsur hara terpenting yang diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman dan bersifat mobil dalam tanaman sehingga gejala kekurangan pertama kali tampak pada daun tua. N berada dalam bentuk inorganik dan organik dalam tanaman. Jika N berkombinasi dengan C, H, O dan S maka akan membentuk asam amino, amino enzim, asam nukleat, klorofil, alkaloid, dan basa-basa purin (Jones 1998). Tanaman pada umumnya menyerap N dalam bentuk amonium (NH4+) dan nitrat (NO3-) (Errebhi & Wilcox 1990, Marschner 1995).

dipengaruhi oleh waktu dan metode pemupukan, kombinasi efek osmotik pada pengambilan air, serta efek hara pada sintesis protein.

Kekurangan N dicirikan oleh daun yang menguning atau kuning kehijauan dan cenderung cepat gugur, sehingga kemampuan berfotosintesis berkurang, tanaman tumbuh kerdil, dan sistem perakaran terbatas (Leiwakabessy & Sutandi 1998). Tanaman dikatakan efisien dalam penggunaan N jika jumlah bobot kering yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan tanaman lainnya yang mendapat jumlah N yang sama (Clark 1990). Komponen efisiensi penggunaan N adalah penyerapan, asimilasi, dan remobilisasi (Blamel-Cox et al. 1991). Baligar et al. (2001) menyimpulkan bahwa peningkatan efisiensi penggunaan N pada tanaman sangat penting didalam meningkatkan hasil dan kualitas dari tanaman, menurunkan input N dan meningkatkan kualitas tanah, air, dan udara.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan N pada tanaman adalah dengan cara menghindari pemberian pupuk N yang berlebih (Kanampiu et al. 1997). Kehilangan N dari sistem tanah-tanaman dapat melalui denitrifikasi (Burford & Bremner 1977, Olson et al. 1979, Burkart & James 1999), aliran permukaan (Gascho et al. 1998, Burkart & James 1999), dan pencucian (Goss & Goorahoo 1995, Paramasivam & Alva 1997, Laegreid et al. 1999).

2.4.2 Peranan dan Ketersediaan Fosfor

Fosfor (P) pada banyak sistem produksi pertanian merupakan unsur hara esensial yang paling sering dijumpai dalam keadaan kahat setelah N (Mosali et al. 2005). P yang tersedia dalam tanah umumnya rendah. Masalah keefisienan P tidak sama dengan N, perbedaannya terlihat pada sifat immobil P dalam tanah (Vincent et al. 2010).

bentuk padat, waktu reaksi, kandungan bahan organik, temperatur, dan tipe dari liat (Mosali et al. 2005).

Fosfor diserap akar tanaman dalam dua bentuk anion, masing-masing dihidrogen fosfat (H2PO4-) dan monohidrogen fosfat (HPO42-) (Jones 1998)

Mobilitas anion fosfat dalam tanah sangat rendah karena retensinya dalam tanah sangat tinggi. Oleh sebab itu, efisiensi dari pupuk P sangat rendah antara 10-30 %, sisanya 70-90 % P tertinggal dalam bentuk immobil kalau tidak hilang karena erosi (Leiwakabessy & Sutandi 1998). Fungsi P yang paling penting pada tanaman adalah penyimpanan dan transfer energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) dan adenosin difosfat (ADP), serta merupakan komponen struktural penting dalam penyusunan asam nukleat, kofaktor enzim, fosfolipid, dan nukleotida (Jones 1998, Mosali et al. 2005).

2.4.3 Peranan dan Ketersediaan Kalium

Kalium (K) pada tanaman berperan sebagai aktivator enzim, mempertahankan vigor tanaman, merangsang pertumbuhan akar dan sebagai katalisator (Xi et al. 1989, Pettigrew 2008). Selain itu K juga berperan dalam proses pembentukan karbohidrat, translokasi gula dan metabolisme protein (Leiwakabessy & Sutandi 1998). Kalium dalam mempertahankan vigor tanaman berperan dalam proses pemeliharaan status air tanaman, tekanan turgor dalam sel, serta proses membuka dan menutupnya stomata (Marchsner 1995, Jones 1998)

Berdasarkan ketersediaannya kalium dalam tanah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) bentuk K tidak dapat dipertukarkan, (2) bentuk K dapat dipertukarkan, dan (3) bentuk K larut. K dalam bentuk tidak dapat dipertukarkan banyak terdapat di dalam tanah yang merupakan K cadangan. K dapat dipertukarkan adalah K yang tersedia, bentuk ini ada yang cepat tersedia dan ada yang lambat tersedia. K yang mudah diserap tanaman adalah K dalam bentuk larutan tanah (Reddy et al. 2000).

muda (Tisdale & Nelson 1985, Reddy et al. 2000). Prawiranata et al. (1991) menyatakan bahwa tanaman yang kekurangan K akan menunjukkan gejala klorosis, tepi daun mengering, produksi daun berkurang, dan malabentuk daun. Reddy et al. (2000) menambahkan bahwa permukaan luas daun akan berkurang pada saat defisiensi K. Defisiensi K dapat dicegah dengan menambahkan jumlah K yang cukup ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dicukupi melalui pemupukan lewat daun.

2.5 Pupuk Organik

2.5.1 Pengertian Pupuk Organik

Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman (Suriadikarta & Simanungkalit 2006). Permentan No.2/Pert/Hk.060/2/2006 tentang pupuk organik dan pembenah tanah, menyebutkan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

2.5.2 Pengelompokan Pupuk Organik

Sumber, karakteristik fisik, dan kandungan kimia/hara bahan organik untuk membuat pupuk organik beraneka ragam, sehingga pengaruh dari penggunaan pupuk organik terhadap lahan dan tanaman dapat bervariasi. Dilihat dari jenisnya, maka pupuk organik dapat berupa (Suriadikarta & Simanungkalit 2006):

(1)kompos, merupakan produk pembusukan dari limbah tanaman dan hewan hasil perombakan oleh fungi, aktinomiset, dan cacing tanah;

(2) pupuk hijau, merupakan keseluruhan tanaman hijau maupun hanya bagian dari tanaman seperti sisa batang dan tunggul akar setelah bagian atas tanaman yang hijau digunakan sebagai pakan ternak. Sebagai contoh pupuk hijau ini adalah sisa-sisa tanaman, kacang-kacangan, dan tanaman paku air Azolla;

(4) sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa); (5) limbah ternak, merupakan limbah dari rumah potong berupa tulang-tulang,

darah, dan sebagainya;

(6) limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, merupakan limbah berasal dari pabrik gula, pengolahan kelapa sawit, penggilingan padi, bumbu masak, dan sebagainya;

(7) limbah kota, merupakan kompos dari sampah kota yang berasal dari tanaman, setelah dipisah dari bahan-bahan yang tidak dapat dirombak.

Pupuk organik jika dibedakan berdasarkan kandungan haranya maka secara umum dapat dikelompokkan menjadi pupuk organik penyedia hara N, P, dan K. Studi literatur dari beberapa penelitian dan pustaka menunjukkan bahwa pupuk kandang dapat digunakan sebagai sumber N, guano sebagai sumber P, dan abu sekam sebagai sumber K (Sediyarso 1999, Hartatik & Widowati 2006, Sridhar et al. 2006, Rahadi 2008, Melati et al. 2008, Susanti et al. 2008, Mualim et al. 2009).

2.5.3 Pupuk Kandang

Pupuk kandang didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah (Hartatik & Widowati 2006). Pupuk kandang dapat berbentuk padat maupun cair. Pupuk kandang padat adalah kotoran ternak berupa padatan baik yang belum maupun sudah dikomposkan. Pupuk kandang cair merupakan pupuk kandang berbentuk cair berasal dari kotoran hewan yang masih segar yang bercampur dengan urin hewan atau kotoran hewan yang dilarutkan dalam air dalam perbandingan tertentu.

Pupuk kandang sapi adalah pupuk kandang yang banyak mengandung air. Pupuk ini terdiri atas 44 % bahan padat dan 66 % bahan cair. Komposisi unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang sapi, yaitu 0.6 % N, 0.15 % P2O5,

dan 0.45 % K2O (Sutedjo 1994). Serupa dengan hal ini, Rahadi (2008) juga

dibandingkan dengan pemberian pupuk N inorganik (Mahmoud et al. 2009). Pada penelitian ini pupuk kandang yang digunakan yaitu pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi juga telah digunakan pada penelitian kolesom sebelumnya oleh Mualim et al. (2009).

Tabel 2.1 Komposisi unsur hara pupuk kandang sapi

Peubah Satuan Nilai Peubah Satuan Nilai

2.5.4 Pupuk Guano

Pupuk guano merupakan salah satu pupuk organik yang banyak mengandung unsur P (Sediyarso 1999, Hadad & Anderson 2004, Sikazwe & Waele 2004, Goveas et al. 2005, Rahadi 2008). Pupuk guano merupakan salah satu sumber fosfat alam. Pupuk guano didefinisikan sebagai pupuk yang berasal dari kotoran unggas dan atau kelelawar, berbentuk serbuk dan atau butiran berbau khas, dengan atau tanpa penambahan unsur N, P, dan K (BSN 1992). Guano yang berasal dari kotoran kelelawar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan rasio NPK, yaitu (1) guano dengan kandungan fosfor tinggi (3:13:4-4:30:4) yang berasal dari frugivorous bat dan (2) guano dengan kandungan nitrogen tinggi (8:4:1-13:3:3) yang berasal dari insectivorous bat (Sridhar et al. 2006). Berdasarkan proses pembentukannya fosfat alam dapat dibagi menjadi tiga jenis (Kasno et al. 2006):

(1) Guano, terbentuk dari hasil akumulasi sekresi burung pemakan ikan dan kelelawar yang terlarut dan bereaksi dengan batu gamping akibat pengaruh air hujan dan air tanah;

(2) Fosfat primer, terbentuk dari pembekuan magma alkali yang mengandung mineral fosfat apatit, terutama fluor apatit [Ca5(PO4)3F]. Apatit dapat

dibedakan atas chlorapatite [3Ca3(PO4)2CaCl2] dan fluor apatite

[3Ca3(PO4)2CaF2];

(3) Fosfat sedimenter (marin), merupakan endapan fosfat sedimen yang terendapkan di laut dalam, pada lingkungan alkali dan tenang. Fosfat alam ini terbentuk di laut dalam bentuk kalsium fosfat yang disebut fosforit.

Pupuk guano mengandung sekitar 20 % P2O5 dan sekitar 13 % N (Tisdale

et al. 1990). Kandungan yang lebih tinggi ditemukan pada penelitian Rahadi (2008) dengan kandungan P2O5 dan CaO berturut-turut sebesar 26.07 dan 36.07

%. Penelitian Sridhar et al. (2006) pada guano asal Hipposideros speoris (kelelawar gua insektivora) menunjukkan hasil analisis yang lebih lengkap (Tabel 2.2). Syarat mutu pupuk guano menurut SNI 02-2871-1992 adalah memiliki kadar air maksimal 10%, total nitrogen minimal 3.5% (w/w), fosfor minimal 10% P2O5

(w/w), kalium minimal 6% K2O (w/w), klorida minimal 0.5% Cl (w/w), dan

hanya sedikit yang dapat diserap oleh tanaman. Pupuk guano mengandung fosfor yang cukup tinggi dan memiliki sifat yang mudah larut air. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pupuk guano sebagai sumber fosfor organik.

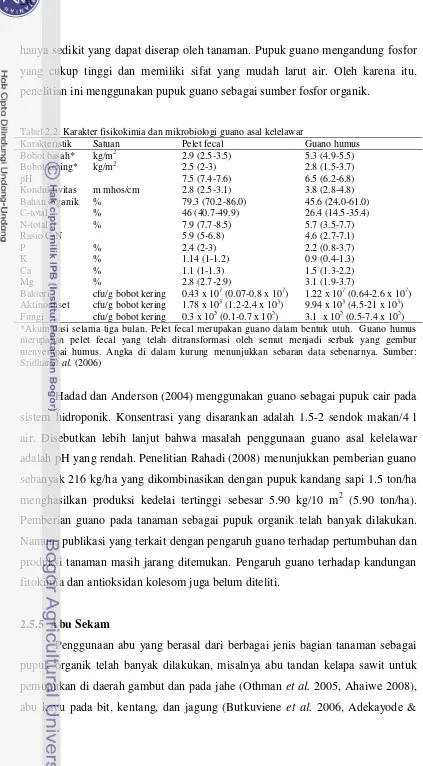

Tabel 2.2 Karakter fisikokimia dan mikrobiologi guano asal kelelawar

Karakteristik Satuan Pelet fecal Guano humus

Bobot basah* kg/m2 2.9 (2.5-3.5) 5.3 (4.9-5.5) merupakan pelet fecal yang telah ditransformasi oleh semut menjadi serbuk yang gembur menyerupai humus. Angka di dalam kurung menunjukkan sebaran data sebenarnya. Sumber: Sridhar et al. (2006)

Hadad dan Anderson (2004) menggunakan guano sebagai pupuk cair pada sistem hidroponik. Konsentrasi yang disarankan adalah 1.5-2 sendok makan/4 l air. Disebutkan lebih lanjut bahwa masalah penggunaan guano asal kelelawar adalah pH yang rendah. Penelitian Rahadi (2008) menunjukkan pemberian guano sebanyak 216 kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk kandang sapi 1.5 ton/ha menghasilkan produksi kedelai tertinggi sebesar 5.90 kg/10 m2 (5.90 ton/ha). Pemberian guano pada tanaman sebagai pupuk organik telah banyak dilakukan. Namun, publikasi yang terkait dengan pengaruh guano terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman masih jarang ditemukan. Pengaruh guano terhadap kandungan fitokimia dan antioksidan kolesom juga belum diteliti.

2.5.5 Abu Sekam

Olojugba 2010), abu cacao pada jagung dan tomat (Onwuka et al. 2007, Ayeni 2010), abu sekam padi pada padi dan Vigna unguiculata L. (Sitio et al. 2007, Priyaddharshini & Seran 2009), abu sisa pembakaran mesin pengolahan gula tebu (Khan et al. 2008), abu sisa mesin destilasi (Supasatienchai et al. 2010). Sumber abu yang biasanya digunakan sebagai pupuk organik pada umumnya tergantung kepada jumlah dan ketersediaan bahan abu pada suatu tempat. Di Indonesia, pertanaman padi sawah menempati areal yang cukup luas. Panen padi setiap musimnya akan menghasilkan kulit gabah (sekam) sebagai hasil samping dari proses penggilingan padi. Dengan demikian, sekam tersebut dapat diproses untuk dijadikan abu sekam. Beberapa varietas padi menghasilkan sekam sebesar 20.07-23.60 % dan abu sekam sebesar 11.67-14.33 %. (Hashim et al. 1996). Akan tetapi penelitian yang menggunakan abu sekam sebagai pupuk organik masih jarang dilakukan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa abu sekam mengandung Si, P, K, Mg, Ca, dan unsur-unsur mikro lainnya (Tabel 2.3). Secara umum kandungan Si dan K ditemukan tinggi pada abu sekam. Abu sekam berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik, terutama sebagai pupuk sumber K. Menurut Priyadharshini & Seran (2009) abu sekam dapat digunakan sebagai pengganti pupuk K inorganik. Oleh karena itu, abu sekam dipilih sebagai sumber K organik pada penelitian ini.

Tabel 2.3 Beberapa komposisi unsur hara abu sekam

Peubah Satuan Nilai Peubah Satuan Nilai

Vigna unguiculata L. (Priyadharshini & Seran 2009). Selanjutnya, abu sekam dengan dosis 1-3 ton/ha dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi dan memberikan pengaruh nyata terhadap peubah jumlah anakan maksimum dan luas daun (Sitio et al. 2007). Melati et al. (2008) menambahkan bahwa sebaiknya abu sekam tidak diberikan secara tunggal melainkan dikombinasikan dengan pupuk organik lain. Sebaliknya, pemberian abu sekam pada kolesom belum pernah dilakukan sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan, produksi, kandungan fitokimia, dan antioksidan kolesom tidak diketahui.

2.6 Pupuk Inorganik

2.6.1 Pengertian Pupuk Inorganik

Menurut Kepmentan No.238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang pedoman penggunaan pupuk inorganik, pupuk inorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk (Deptan 2003). Secara ringkas, pupuk inorganik merupakan semua jenis pupuk yang bahan penyusunnya merupakan hasil sintesis buatan.

2.6.2 Jenis dan Bentuk Pupuk Inorganik

Jenis pupuk inorganik yang digunakan untuk budidaya tanaman meliputi: (1) pupuk hara makro primer, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara utama N,

P, atau K baik tunggal maupun majemuk. Contoh pupuk jenis ini adalah urea, TSP, SP-36, SP-18, ZA, KCl, NP, NK, PK, dan NPK.

(2) Pupuk hara makro sekunder, yaitu pupuk yang mengandung unsur kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan belerang (S). contoh pupuk jenis ini adalah dolomit, dan kieserit.

(3) Pupuk hara makro campuran, yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara utama N, P, dan K yang dilengkapi unsur-unsur hara mikro seperti seng (Zn), boron (B), tembaga (Cu), Cobalt (Co), Mangan (Mn), dan molibdenum (Mo). Pupuk hara campuran tersebut dapat berbentuk padat atau cair.