PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA BANGUNJAYA

SEJAK TAHUN 1980-AN

SITTI HADIJAH

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bangunjaya Sejak Tahun 1980-an adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

SITTI HADIJAH. Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bangunjaya Sejak Tahun 1980-an. Dibimbing oleh RILUS A. KINSENG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi yang diawali dengan pembangunan yang terjadi pada tahun 1985 di Desa Bangunjaya memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat Desa Bangunjaya yaitu pada aspek-aspek struktural dan kultural masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan pada aspek-aspek struktural dan kultural masyarakat adalah perubahan pada sistem pemerintahan, meningkatnya keberagaman mata pencaharian, perubahan stratifikasi sosial, adanya kelompok-kelompok sosial baru, serta pergeseran nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Disamping itu, perubahan pada tingkat kesejahteraan adalah adanya perbedaan kondisi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan saat tahun 1980-an dan saat penelitian dilakukan menurut persepsi masyarakat. Sikap masyarakat terhadap perubahan sosial sebagian besar bernilai positif. Sikap masyarakat terhadap perubahan sosial memiliki hubungan yang positif dengan karakteristik responden yang meliputi tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Hubungan yang negatif ditunjukkan dari sikap masyarakat terhadap perubahan sosial dengan karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, dan status sosial.

Kata kunci: perubahan struktural dan kultural, perubahan tingkat kesejahteraan, dan sikap masyarakat

ABSTRACT

SITTI HADIJAH. Social Change of Rural Community in the Village of Bangunjaya since in 1980’s. Supervised by RILUS A. KINSENG.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA BANGUNJAYA

SEJAK TAHUN 1980-AN

SITTI HADIJAH

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bangunjaya Sejak Tahun 1980-an

Nama : Sitti Hadijah NIM : I34090123

Disetujui oleh

Dr Ir Rilus A. Kinseng, MA Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala limpahan hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bangunjaya Sejak Tahun 1980-an”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Muslimin, (Alm) Ibunda Hj. Megawati, dan saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan dan kasih sayang untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada dosen beserta staf KPM atas ilmu yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bangunjaya khususnya masyarakat Kampung Cimpag atas kesediaan waktunya dalam memberikan informasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPM 46 atas kebersamaannya selama di KPM. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman APD atas kebersamaannya selama di asrama yang memberi warna berbeda di kehidupan kampus.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi yang membacanya.

DAFTAR

ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Masalah Penelitian 2

Tujuan Penelitian 3

Kegunaan Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 5

Konsep Perubahan Sosial 5

Level Perubahan Sosial 6

Sumber Perubahan Sosial 7

Identitas Perubahan Sosial 7

Pengertian Sikap 8

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 8

Kerangka Pemikiran 8

Hipotesis Penelitian 9

Definisi Konseptual 10

Definisi Operasional 11

METODE PENELITIAN 15

Pendekatan Penelitian 15

Lokasi dan Waktu Penelitian 15

Teknik Pengumpulan Data 16

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 17

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 19

Kondisi Geografis Desa Bangunjaya 19

Kondisi Demografis Desa Bangunjaya 20

Infrastruktur Desa Bangunjaya 21

Gambaran Aktivitas Pertanian 22

Potensi Lokal Kampung Cimapag 24

PERUBAHAN STRUKTURAL DAN KULTURAL PADA

MASYARAKAT DESA SEJAK TAHUN 1980-AN 25

Dinamika Pemerintahan Desa 29

Ragam Mata Pencaharian 32

Stratifikasi Sosial 35

Kelompok-Kelompok Sosial 37

Norma dan Nilai 39

PERUBAHAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

SEJAK TAHUN 1980-AN 43

Tingkat Pendidikan 43

Tingkat Kesehatan 45

Tingkat Pendapatan 46

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL 49

Karakteristik Responden 49

Sikap Masyarakat terhadap Perubahan Sosial 51

Hubungan antar Sikap terhadap Perubahan Sosial dengan

karakteristik Individu 52

SIMPULAN DAN SARAN 57

Simpulan 57

Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN 61

RIWAYAT HIDUP 97

DAFTAR TABEL

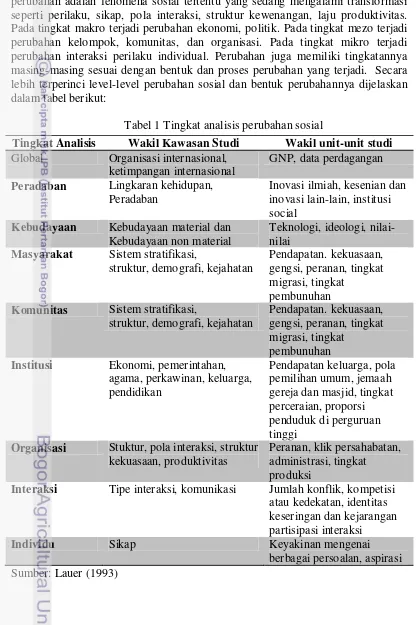

1 Tingkat analisis perubahan sosial 6

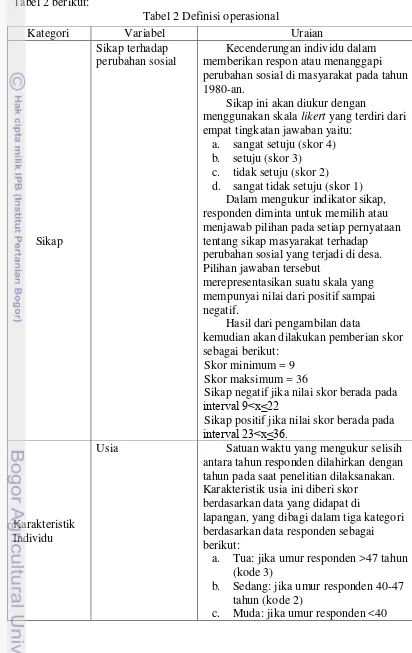

2 Definisi operasional 11

3 Luas pemanfaatan lahan di Desa Bangunjaya tahun 2012 19 4 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bangunjaya 20 5 Jumlah penduduk yang sekolah dan yang tidak sekolah menurut

tingkat usia di Desa Bangunjaya 20

6 Mata pencaharian penduduk Desa Bangunjaya tahun 2012 21 7 Sarana peribadatan Desa Bangunjaya tahun 2012 22 8 Fasilitas perekonomian Desa Bangunjaya tahun 2012 22 9 Persentase jumlah responden menurut perubahan tingkat

pendidikan masyarakat 44

10 Persentase jumlah responden menurut perubahan tingkat

pendidikan keluarga 44

11 Persentase jumlah responden berdasarkan perbedaan tingkat

kesehatan keluarga 46

12 Persentase jumlah responden berdasarkan perbedaan tingkat

pendapatan keluarga 47

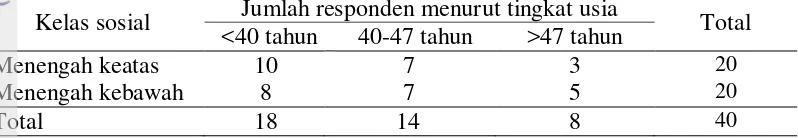

13 Jumlah responden menurut tingkat usia dan kelas sosial masyarakat 49 14 Jumlah responden menurut tingkat pendidikan dan kelas sosial

masyarakat 50

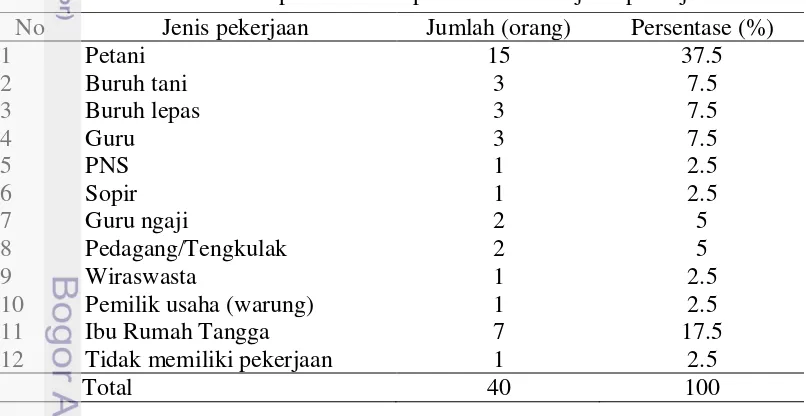

15 Jumlah dan persentase responden menurut jenis pekerjaan 50 16 Jumlah responden menurut tingkat pendapatan dan kelas sosial

masyarakat 51

17 Jumlah dan persentase responden menurut hubungan antara usia

dengan sikap terhadap perubahan sosial 52

18 Jumlah dan persentase responden menurut hubungan antara jenis

kelamin dengan sikap terhadap perubahan sosial 53 19 Jumlah dan persentase responden menurut hubungan antara status

sosial dengan sikap terhadap perubahan sosial 54 20 Jumlah dan persentase responden menurut hubungan antara tingkat

pendidikan dengan sikap terhadap perubahan sosial 55 21 Jumlah dan persentase responden antara tingkat pendapatan dengan

DAFTAR GAMBAR

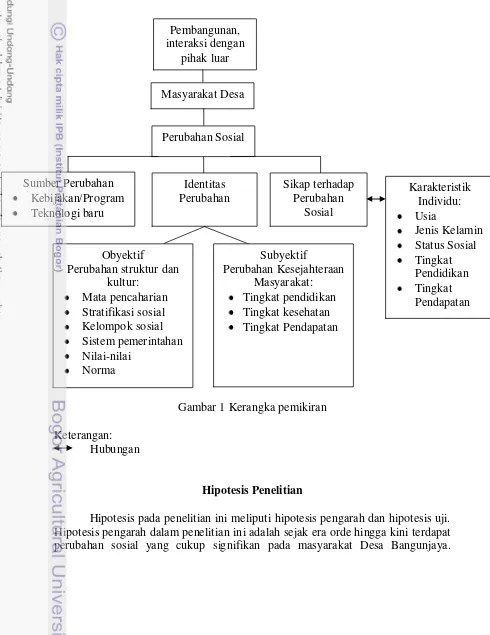

1 Kerangka pemikiran 9

2 Sejarah desa dan dinamikanya 28

3 Dinamika pemerintahan desa 31

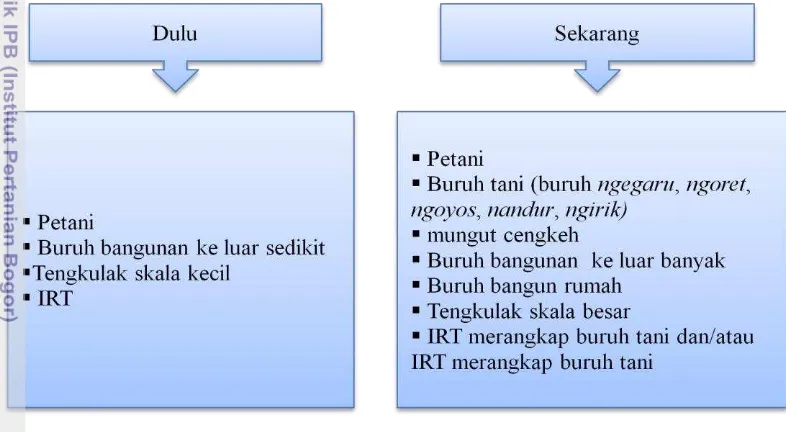

4 Perubahan ragam mata pencaharian 35

5 Perubahan lapisan pada stratifikasi sosial masyarakat 37

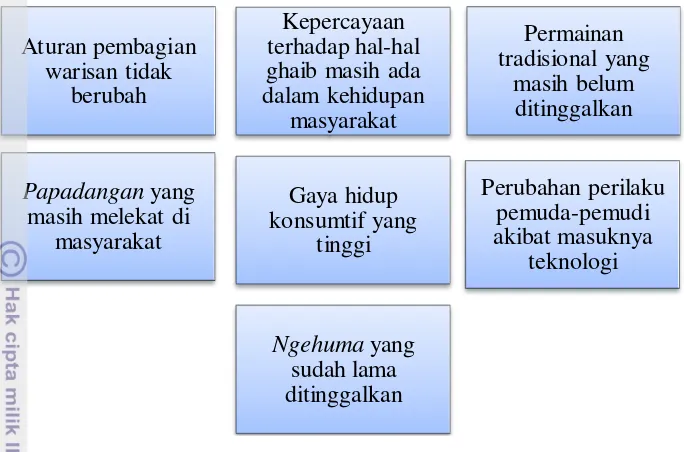

6 Perubahan nilai dan norma pada masyarakat 42

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor 61

2 Kuesioner 62

3 Kerangka sampling 64

4 Dokumentasi 86

5 Hasil uji korelasi Rank Spearman 89

6 Hasil uji perbedaan Chi-Square 92

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan membahas landasan pemikiran dari penulisan skripsi ini. Landasan pemikiran tersebut dipaparkan melalui latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang menggambarkan permasalahan umum dalam penelitian disertai dengan fakta-fakta yang mendukung terhadap perubahan sosial masyarakat desa. Kemudian permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian dipaparkan dalam perumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan jawaban yang diharapkan terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Sementara kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah penelitian ini dilakukan.

Latar Belakang

Berbicara tentang desa maka gambarannya berupa komunitas kecil, pertanian, dan lokalitas baik tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan (Rahardjo 2004). Desa-desa di manapun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Namun, jika ada ciri umum maka adapula ciri khusus. Oleh karena itu, satu kebijakan atau penetapan keputusan yang bersifat seragam dan berlaku untuk semua memiliki pengaruh dan hasil yang berbeda-beda pula menyesuaikan dengan karakteristik atau ciri khusus tadi. Pengkajian secara spesifik terhadap desa tertentu atas suatu peristiwa tertentu akan memberikan hasil yang berbeda-beda.

Pembangunan merupakan salah satu unsur penting dari suatu tanda adanya sebuah perubahan. Pembangunan Indonesia sejak tahun 1980-an hingga kini mengalami perubahan yang baik, meskipun pembangunan Indonesia seringkali mengalami pasang-surut. Pembangunan daerah di Indonesia sejak tahun 1969, telah membawa banyak kemajuan dalam peningkatan kualitas hidup yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. BPS menuliskan IPM di Jawa Barat pada tahun 1990 mencapai 41.8 dan pada tahun 2012 mencapai 73.19. IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sebesar 73.19 poin tersebut dengan pencapaian indikator komposit pada indeks pendidikan mencapai 82.75 poin, indeks kesehatan mencapai 72.67 persen dan indeks daya beli 64.17 persen.1 Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup manusia khususnya di Jawa Barat. Hal yang lumrah bahwa tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi satu daerah berbeda dengan daerah lain. perbedaan ini antara lain karena perbedaan topografi, sumberdaya alam, kegiatan ekonomi serta jumlah penduduk. Bagaimana dengan tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam satu lingkup daerah. Kondisi idealnya adalah data secara makro di tingkat daerah ini juga diikuti dengan kondisi pembangunan di tingkat desa.

1

Dikutip dari tulisan IPM Jabar Naik, Gubernur Mengaku Belum Puas, diterbitkan harian Antara

Pembangunan di Era Orde Baru dengan kebijakan pembangunannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-VI ternyata mengalami ketimpangan pembangunan. Hal tersebut ditandai dengan tercetusnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam aplikasinya otonomi daerah cukup banyak memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan, tetapi tidak sedikit pula pengaruh negatif yang ditimbulkan. Hasil penelitian yang dilakukan Yulian (2008) mengenai kajian pembangunan daerah dan kemiskinan pedesaan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun semenjak otonomi daerah dilaksanakan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dari data yang dihimpun secara makro menunjukkan penurunan. Namun di tingkat mikro, program penanggulangan kemiskinan seperti Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) yang digagas pemerintah daerah dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digagas oleh pemerintah pusat justru saling tumpang tindih dan belum berhasil membawa orang miskin untuk lebih sejahtera.

Otonomi daerah dimana pemerintah daerah mendapatkan mandat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan daerah berimplikasi pada masuknya “orang luar” dengan tujuan memajukan masyarakat daerah. Fakta hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2011) mengenai dampak keberadaan perusahaan pertambangan batubara pada aspek sosial-ekonomi dan ekologi masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan memberikan pengaruh positif pada pendapatan Kota Samarinda dan peluang berusaha masyarakat. Namun, kondisi tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Salah satu kegagalan pembangunan di tahun 1980-an yang masih merupakan bagian dari era orde baru adalah keputusan yang terpusat pada pemerintah pusat. Partisipasi atau peran aktif dari masyarakat kurang mendapat tempat dalam proses pembangunan. Reformasi pun menjadi momentum perubahan arah pembangunan yang tidak lagi hanya berasal dari pemerintah pusat melainkan berasal juga dari masyarakat. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan. Sikap masyarakat terhadap adanya pembangunan sebagai wujud adanya perubahan dapat menjadi tanda bahwa apakah pembangunan memang berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Fakta-fakta penelitian yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1980-an hingga kini terdapat sejumlah perubahan di masyarakat. perubahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses yang panjang. Secara makro pembangunan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pembangunan secara makro di tingkat daerah tersebut juga diikuti dengan pembangunan di tingkat mikro yakni di tingkat pedesaan. Selanjutnya bagaimana dengan sikap masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Perubahan sosial dan sikap masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut menjadi penting dan menarik untuk dikaji.

Masalah Penelitian

setidaknya satu atau dua aspek yang serupa di tingkat pedesaan. Penelitian ini mengkaji perubahan sosial pada masyarakat Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg khususnya Dusun 04 dan Dusun 05. Berdasarkan hal ini muncul beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Aspek-aspek apa pada kehidupan masyarakat Desa Bangunjaya yang mengalami perubahan dan aspek-aspek apa pula yang relatif tidak mengalami perubahan?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial atau sumber perubahan sosial tersebut?

3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut dan bagaimana hubungan sikap tersebut dengan karakteristik individu masyarakat Desa Bangunjaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis aspek-aspek pada masyarakat yang mengalami perubahan

maupun aspek-aspek yang relatif tidak mengalami perubahan.

2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial atau sumber perubahan.

3. Menganalisis sikap masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut dan hubungan antara sikap tersebut dengan karakteristik individu masyarakat Desa Bangunjaya.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang memiliki minat dalam studi perubahan sosial di pedesaan, Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perubahan sosial pada aspek-aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa dengan karakteristik tertentu dan sikap masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk mengetahui aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat apa saja yang telah mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

3. Bagi pemerintah

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan acuan-acuan yang melandasi pemikiran terhadap permasalahan dalam penelitian. Beberapa acuan diperoleh dari laporan hasil penelitian, baik cetak maupun elektronik. Acuan tersebut memuat antara lain konsep perubahan sosial, level perubahan sosial, sumber perubahan sosial, identitas perubahan sosial, pengertian sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Disamping itu, bagian ini juga memaparkan kerangka pemikiran dari penelitian ini, hipotesis penelitian, definisi konseptual, dan definisi operasional.

Konsep Perubahan Sosial

Teori Perubahan Sosial (Social Change Theory) Comte (1798-1857) dikutip Salim (2002) menjelaskan konsep Social Static (bangunan struktural) dan Social Dynamics (dinamika struktural). Social static berbicara tentang struktur yang memuat pengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas-kelas tertentu sedangkan social dynamic membahas dinamika dari struktur yang berubah atau proses perubahan kelas-kelas masyarakat dari satu masa ke masa yang lain. Perubahan sosial ada pada dinamika struktural dimana isu perubahannya meliputi bagaimana kecepatannya, arahnya, bentuknya, agennya (perantara) serta hambatan-hambatannya. Horton dan Hunt (1984) menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial. Perubahan sosial antara lain meliputi perubahan dalam segi distribusi kelompok usia, tingkat pendidikan rata-rata, tingkat kelahiran penduduk, penurunan kadar rasa kekeluargaan dan informalitas antar tetangga karena adanya perpindahan orang dari desa ke kota, dan perubahan peran suami sebagai atasan yang kemudian menjadi mitra.

Menurut Vago (1989) perubahan sosial dikonseptualisasikan sebagai proses terencana atau tidak terencana, perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam fenomena sosial yang dapat digambarkan dalam enam bagian secara kontinum yang tersusun saling berhubungan sebagai komponen analisis. Perubahan sosial oleh Vago (1989) juga dianggap sebagai proses modernisasi yang menjelaskan bahwa modernisasi dimulai dari tiga cara, yaitu:

1. Modernisasi merupakan hasil dari industrialisasi pada sebuah negara, yang membawa perubahan sistem nilai, tingkah laku, adat, orientasi baru pada produksi, dengan motivasi untuk mendukung terealisasinya industrialisasi. 2. Modernisasi merupakan hasil spontan yang merupakan bentuk kontak

antara kebudayaan produk pembangunan dengan masyarakat yang kurang membangun.

Level Perubahan Sosial

Vago (1989) memandang bahwa perubahan sosial dapat dilihat dari identitas perubahan, tingkatan, level, arah, besaran dan laju perubahan. Identitas perubahan adalah fenomena sosial tertentu yang sedang mengalami transformasi seperti perilaku, sikap, pola interaksi, struktur kewenangan, laju produktivitas. Pada tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik. Pada tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Pada tingkat mikro terjadi perubahan interaksi perilaku individual. Perubahan juga memiliki tingkatannya masing-masing sesuai dengan bentuk dan proses perubahan yang terjadi. Secara lebih terperinci level-level perubahan sosial dan bentuk perubahannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Tingkat analisis perubahan sosial

Tingkat Analisis Wakil Kawasan Studi Wakil unit-unit studi Global Organisasi internasional,

Organisasi Stuktur, pola interaksi, struktur kekuasaan, produktivitas

Peranan, klik persahabatan, administrasi, tingkat

produksi

Interaksi Tipe interaksi, komunikasi Jumlah konflik, kompetisi atau kedekatan, identitas keseringan dan kejarangan partisipasi interaksi

Individu Sikap Keyakinan mengenai

Sumber Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (2000), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan antara lain, yaitu:

1. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk 2. Penemuan-penemuan baru (Inovasi)

3. Pertentangan atau konflik masyarakat

4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat 5. Bencana alam

6. Peperangan

7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Vago (1989) dalam tulisannya menganalisis beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Faktor-faktor perubahan meliputi teknologi, ideologi, kompetisi, konflik, politik dan ekonomi, serta tegangan struktur. Sumber-sumber perubahan ini dalam banyak hal saling berhubungan.

Soekanto (2000) memandang bahwa perubahan sosial sebagai sebuah proses, perubahan sosial membutuhkan saluran-saluran perubahan, yaitu saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, bergantung pada cultural focus masyarakat pada suatu masa tertentu. Saluran pemerintahan tercermin dalam studi Hefner (1999) yang memperlihatkan tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Tengger yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik pada zaman kolonial hingga era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan rezim yang berkuasa pada saat itu menyebabkan perubahan pola budaya yang mengalami akulturasi akibat terbukanya akses informasi dan transportasi. Sementara itu, perubahan yang terjadi melalui saluran ekonomi telah nampak sejak era revolusi industri.

Identitas Perubahan Sosial

Vago (1989) dengan pemahamannya mengemukakan bahwa perubahan memiliki identitasnya sendiri. Identitas menurut Vago adalah “apa yang berubah” dari suatu masyarakat, seperti stratifikasi sosial, kelompok-kelompok sosial, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya. Dimensi-dimensi identitas yang mengalami perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi perubahan struktural dan kultural. Polak (1966) yang dikutip Rahardjo (2004) berpendapat bahwa antara kebudayaan dan struktur terdapat korelasi fungsional. Artinya, antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan.

tingkat kesejahteraan: tingkat pendapatan, konsumsi penduduk, kondisi perumahan; dan hubungan tingkat kesejahteraan dengan perubahan sosial meliputi hubungan perubahan sistem kepemimpinan dengan tingkat kesehatan, hubungan perubahan mata pencaharian dengan peningkatan pendidikan, hubungan peningkatan pendapatan terhadap melemahnya nilai budaya tradisional.

Pengertian Sikap

Menurut Sarwono (1999) sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kecenderungan merespon (secara positif atau negatif) orang, situasi atau objek tertentu. Ketika sikap telah terbentuk maka sikap tersebut akan sulit diubah. Psikolog sosial memandang sikap sebagai hal yang penting bukan hanya karena sikap itu sulit untuk diubah, tetapi karena sikap sangat mempengaruhi pemikiran sosial individu meskipun sikap tidak selalu direfleksikan dalam tingkah laku yang tampak dan juga karena sikap seringkali mempengaruhi tingkah laku individu terutama terjadi saat sikap yang dimiliki kuat dan mantap (Baron dan Byrne 2004).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Walgito (2002) yang dikutip Mulyandari (2006) mengatakan bahwa pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

a. Faktor internal (individu itu sendiri), yaitu cara dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor internal itu merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan.

b. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Faktor-faktor tersebut yaitu sifat objek yang dijadikan sasaran, kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap, sifat orang-orang atau sekelompok orang yang mendukung sifat tersebut, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap dan situasi pada saat sikap itu dibentuk.

Kerangka Pemikiran

Perubahan pasti terjadi baik dalam level tertentu, jangka waktu tertentu, dan besaran tertentu. Kurun waktu 1980-an hingga kini, secara makro yakni di tingkat daerah terlihat banyak perubahan. Bagaimana dengan perubahan secara mikro di tingkat desa. Secara kualitatif, penelitian ini menganalis aspek-aspek pada masyarakat yang mengalami perubahan disertai aspek-aspek yang relatif tidak mengalami perubahan. Penelitian juga menganalisis sumber atau faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Analisis terhadap perubahan sosial dimulai sejak tahun 1980-an hingga saat penelitian berlangsung.

pendapatan dengan sikap individu terhadap perubahan sosial melalui pendekatan kuantitatif. Pengujian sikap dilakukan karena sikap merupakan bagian dari respon terhadap perubahan sosial di tingkat individu dengan memungkinkan adanya hubungan. Disamping itu, pendekatan kuantitatif juga dilakukan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat sebagai identitas perubahan yang dihimpun berdasarkan opini masyarakat.

Gambar 1 Kerangka pemikiran Keterangan:

Hubungan

Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini meliputi hipotesis pengarah dan hipotesis uji. Hipotesis pengarah dalam penelitian ini adalah sejak era orde hingga kini terdapat perubahan sosial yang cukup signifikan pada masyarakat Desa Bangunjaya.

Perubahan sosial ini terutama bersumber dari kegiatan pembangunan dan interaksi dengan pihak luar. Sementara hipotesis uji dalam penelitian ini antara lain:

1. Terdapat hubungan nyata antara sikap terhadap perubahan sosial dengan usia individu

2. Terdapat hubungan nyata antara sikap terhadap perubahan sosial dengan jenis kelamin individu

3. Terdapat hubungan nyata antara sikap terhadap perubahan sosial dengan status sosial individu

4. Terdapat hubungan nyata antara sikap terhadap perubahan sosial dengan tingkat pendidikan individu

5. Terdapat hubungan nyata antara sikap terhadap perubahan sosial dengan tingkat pendapatan individu

6. Terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pendidikan di tahun 1980-an dan saat penelitian berlangsung

7. Terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat kesehatan di tahun 1980-an dan saat penelitian berlangsung

8. Terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pendapatan di tahun 1980-an dan saat penelitian berlangsung

Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini antara lain:

1. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat sejak tahun 1980-an.

2. Perubahan struktur dan kultur adalah perubahan pola-pola hubungan dan kebiasaan masyarakat meliputi perubahan mata pencaharian, stratifikasi sosial, kelompok sosial, sistem pemerintahan, nilai-nilai, dan norma. 3. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang saat ini banyak atau umumnya

dilakukan oleh masyarakat.

4. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dasar kriteria yang umumnya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan dalam masyarakat yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. 5. Kelompok sosial adalah gabungan sejumlah individu dengan membentuk

sejumlah aturan untuk mencapai tujuan bersama.

6. Sistem pemerintahan adalah tata aturan dalam mengatur dan menjalankan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Nilai-nilai adalah konsepsi-konsepsi yang terdapat dalam fikiran sebagian besar warga masyarakat yang dijadikan orientasi dalam bertindak.

Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam Tabel 2 berikut: perubahan sosial di masyarakat pada tahun 1980-an.

Sikap ini akan diukur dengan

menggunakan skala likert yang terdiri dari empat tingkatan jawaban yaitu:

a. sangat setuju (skor 4) b. setuju (skor 3) c. tidak setuju (skor 2) d. sangat tidak setuju (skor 1)

Dalam mengukur indikator sikap, responden diminta untuk memilih atau menjawab pilihan pada setiap pernyataan tentang sikap masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi di desa. Pilihan jawaban tersebut

Sikap negatif jika nilai skor berada pada interval 9<x≤22

Sikap positif jika nilai skor berada pada interval 23<x≤36.

Karakteristik Individu

Usia Satuan waktu yang mengukur selisih antara tahun responden dilahirkan dengan tahun pada saat penelitian dilaksanakan. Karakteristik usia ini diberi skor

berdasarkan data yang didapat di

lapangan, yang dibagi dalam tiga kategori berdasarkan data responden sebagai berikut:

a. Tua: jika umur responden >47 tahun (kode 3)

b. Sedang: jika umur responden 40-47 tahun (kode 2)

tahun (kode 1)

Jenis kelamin Sifat biologis responden sebagaimana yang tercantum dalam kartu identitas yang dimiliki responden.

a. Laki-laki (kode 2) b. Perempuan (kode 1)

Status sosial Posisi yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat setempat. Karakteristik ini dilihat dari jumlah penghasilan dalam satu bulan. Faktor ini diberi skor berdasarkan data yang didapat di lapangan, yang dibagi dalam tiga kategori berdasarkan hasil data responden sebagai berikut:

a. Tinggi: jika tingkat pendapatan > Rp1 000 000 (kode 3)

b. Sedang: jika tingkat pendapatan Rp500 000 – Rp1 000 000 (kode 2) c. Rendah : jika tingkat pendapatan <

Rp500 000 (kode 1) baik dari segi jumlah yang bersekolah maupun dari segi infrastruktur sekolah cara responden memilih skala 1-10 pada pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Skala tersebut

dilakukan penggolongan sebagai berikut: cara responden memilih skala 1-10 pada pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Skala tersebut

merepresentasikan kondisi sebenarnya yang bertingkat dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Kemudian akan dilakukan penggolongan sebagai berikut: cara responden memilih skala 1-10 pada pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Skala tersebut

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan pendekatan penelitian yang diterapkan di lapangan. Pendekatan lapangan meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian menggambarkan mengenai pemilihan lokasi dan waktu yang diperlukan untuk penelitian mulai penyusunan proposal hingga laporan penelitian. Teknik pengumpulan data memaparkan cara yang digunakan dalam menggali data dan informasi kepada responden dan informan. Teknik pengolahan dan analisis data merupakan pemaparan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil pengambilan data dan informasi yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diajukan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk pengambilan data yang bersifat deskriptif berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai bagaimana proses perubahan sosial yang terjadi sejak tahun 1980-an hingga penelitian dilakukan, bagaimana faktor-faktor atau sumber perubahannya, aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan dan aspek-aspek-aspek-aspek apa pula yang tidak mengalami perubahan, serta bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapang secara partisipatif, dan penelusuran dokumen.

Pendekatan kuantitatif diperlukan untuk pengambilan data berupa angka. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap perubahan sosial berdasarkan karakteristik individu, meliputi usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Disamping itu, pendekatan kuantitatif juga digunakan dalam mengukur perbedaan kondisi sejak tahun 1980-an hingga kini pada aspek kesejahteraan responden yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Data kuantitatif diperoleh melalui metode survei, yaitu pengambilan data dari responden yang merupakan sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner (Singarimbun 1989).

Lokasi dan Waktu Penelitian

lokasi penelitian yaitu Dusun 04 dan Dusun 05 dilakukan secara sengaja (purposive). Lokasi ditentukan berdasarkan pertimbangan ketertarikan dalam menganalisis sejauh mana pembangunan yang terjadi di tingkat daerah atau perkotaan juga diikuti pembangunan di tingkat pedesaan. Pemilihan lokasi yang lebih spesifik disebabkan oleh lokasi tersebut adalah dusun yang paling tertinggal dibanding dusun-dusun lainnya. Kajian penelitian menjadi menarik bahwa di tengah pembangunan yang terus meningkat, masih ada daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Alasan ini yang menjadi landasan penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Lokasi penelitian selanjutnya disebut Kampung Cimapag yang meliputi Dusun 04 dan Dusun 05.

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada bulan Maret-bulan April 2013. Dalam kurun waktu tersebut peneliti mengumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan dan digunakan dalam penyusunan skripsi.

Teknik Pengumpulan Data

Penentuan responden dilakukan dengan mengambil populasi dari masyarakat Dusun 04 dan Dusun 05, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg. Unit analisis penelitian ini adalah individu dan masyarakat. Unit individu untuk menganalisis sikap terhadap perubahan sosial dengan karakteristik individu. Sedangkan unit masyarakat untuk menganalisis identitas perubahan baik obyektif maupun subyektif. Teknik pengambilan sampel pada pendekatan kuantitatif dilakukan melalui teknik pengambilan sampel acak distratifikasi (stratified random sampling) dengan membuat kerangka sampling terlebih dulu. Metode sampel acak distratifikasi dipilih untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan dari setiap lapisan dapat diambil sampel secara acak (Singarimbun dan Effendi 2008). Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat Dusun 04 dan Dusun 05 berjumlah 915 yang dikelompokkan ke dalam masyarakat kelas menengah keatas dan masyarakat kelas menengah ke bawah (Lampiran 3). Sampel yang diambil secara acak berjumlah 40 responden dengan masing-masing 20 responden untuk kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dasar pelapisan sosial berdasarkan hasil wawancara adalah unsur kekayaan. Umumnya masyarakat menilai pelapisan sosial berdasarkan tingkat pendapatan dan kepemilikan harta-benda seperti rumah, pohon buah-buahan dan pohon kayu baik itu hasil tanam sendiri atau hasil gadai, serta lahan sawah.

Responden ini bertindak sebagai bagian penting dalam mengumpulkan data melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan karakteristik individu dan sikap terhadap perubahan sosial (Lampiran 2). Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur sikap masyarakat terhadap perubahan sosial dengan menggunakan skala likert. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga digunakan dalam menghimpun data perubahan identitas secara subyektif atau melalui persepsi masyarakat desa setempat terkait perubahan tingkat kesejahteraan meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Teknis pelaksanaannya dengan membuat skala dengan rentang nilai 1-10 sebagai representasi nilai yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Effendi (1989) dalam tulisannya prinsip-prinsip pengukuran dan penyusunan skala menyebut metode ini sebagai prinsip isomorfisme atau persamaan bentuk yang artinya terdapat kesamaan yang dekat antara realitas sosial yang diteliti dengan “nilai” yang diperoleh dari pengukuran.

Informasi terkait aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan disertai yang tidak mengalami perubahan dihimpun melalui pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam kepada informan. Informan dipilih melalui teknik non-probability sampling. Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dinamika kehidupan sosial masyarakat setempat seperti kepala desa, tokoh agama, jaro dan pihak lainnya yang dianggap memiliki informasi penting terkait dengan perubahan sosial di Kampung Cimapag meliputi aspek mata pencaharian, stratifikasi sosial, kelompok sosial, sistem pemerintahan, nilai-nilai, dan norma.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan program microsoft excel dan SPSS 16.0 for Windows. Kemudian dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan uji korelasi Rank spearman untuk data yang bersifat ordinal (Lampiran 5). Langkah awal proses pengujian ini yaitu dengan memberikan skor pada setiap pernyataan tentang sikap terhadap perubahan sosial di dalam kuesioner, setelah itu hasil skor setiap pernyataan dirata-ratakan dan dibuat pengkodean. Setelah pengkodean selesai, selanjutnya dilakukan uji Rank Spearman dengan menggunakan SPSS 16.0 For Windows. Uji Rank Spearman untuk menuji hubungan assosiatif/hubungan (korelasi) bila datanya berbentuk ordinal (Sugiyono 2008). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara sikap masyarakat terhadap perubahan sosial dengan karakteristik individu masyarakat meliputi usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

dilakukan. Hasil pengukuran tingkat kesejahteraan responden yang diukur dengan menggunakan skala 1-10 kemudian akan dibuat pengkodean dan dianalisis.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bagian ini membahas lokasi penelitian yang terdiri atas gambaran umum mengenai kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi infrastruktur desa, dan potensi lokal. Gambaran umum tersebut penting untuk diketahui sebagai pengantar terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Gambaran umum mengenai kondisi geografis merupakan gambaran mengenai lokasi penelitian yang dilihat berdasarkan keadaan bentang alam. Kondisi demografis digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui karakteristik penduduk di lokasi penelitian yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat usia, dan mata pencaharian. Kondisi infrastruktur desa menggambarkan keadaan sarana dan prasarana masyarakat desa, dan terakhir potensi lokal untuk menggambarkan sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat setempat.

Kondisi Geografis Desa Bangunjaya

Desa Bangunjaya terletak antara 20°-22° LS adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Desa bangunjaya merupakan wilayah hasil pemekaran dari Desa Rengasjajar dengan luas kawasan 1 420 732 ha. Desa Bangunjaya terdiri atas 5 Dusun, 13 Rukun Warga (RW), dan 39 Rukun Tetangga (RT). Kelima dusun tersebut antara lain Dusun 01 terdiri atas Kampung Cibungur dan Kampung Cijujung; Dusun 02 terdiri atas Kampung Nanggung; Dusun 03 terdiri atas Kampung Sentuk dan Kampung Gosali; Dusun 04 terdiri atas Kampung Cimapag Barat; dan terakhir Dusun 05 terdiri atas Kampung Cimapag Hilir, Cimapag Tengah, dan Cimapag Girang.

Desa Bangunjaya memiliki batas-batas administratif dengan masing-masing batas Desa Ciomas di sebelah utara, Desa Banyuresmi di sebelah selatan, Desa Rengasjajar di sebelah timur, dan Desa Argapura di sebelah selatan. Desa Bangunjaya memiliki letak yang jauh dari pemerintah Kecamatan Cigudeg. Orbitasi jarak tempuh dari pemerintah Desa Bangunjaya ke Kecamatan Cigudeg adalah 15 km, ke pemerintah Kota Bogor 175 km.

Kondisi topografi Desa Bangunjaya terletak pada ketinggian antara 100-150 mdpl. Sebagian besar wilayah Desa Bangunjaya adalah hutan dengan kemiringan 20°-35°. Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Bangunjaya digunakan secara produktif. Pemanfaatan lahan atau penggunaan tanah berdasarkan data monografi Desa Bangunjaya tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 3 Luas pemanfaatan lahan di Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Pemanfaatan lahan Luas (ha)

1 Perkampungan 38

2 Hutan Negara 173

3 Sawah 239

4 Perkebunan/pertanian 936

5 Hutan rakyat 1247

Pertanahan di Desa Bangunjaya juga banyak digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, pemukiman, masjid, tempat penguburan dan lain sebagainya.

Kondisi Demografis Desa Bangunjaya

Desa Bangunjaya memiliki keadaan demografis yang termasuk dataran tinggi dan berpegunungan. Sepanjang perjalanan menelusuri Desa banyak terdapat pohon-pohon kayu. Hutan yang lebat oleh pohon-pohon masih dapat dijumpai di Desa Bangunjaya. Disamping itu sepanjang jalan Desa Bangunjaya terdapat perkebunan sawit. Perkebunan sawit tersebut adalah milik PTPN VIII. Ada juga sebuah perusahaan tambang batu yang letaknya di Kampung Cibungur Desa Bangunjaya. Penduduk Desa Bangunjaya seluruhnya terdapat 8 731 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 4 608 jiwa dan perempuan sebanyak 4 123 jiwa. Kepala Keluarga (KK) terdiri atas 2 209 yang tersebar di 39 Rukun Tetangga (RT). Berikut jumlah penduduk Desa Bangunjaya menurut tingkat pendidikan.

Tabel 4 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

1 Tidak tamat SD 159

2 Tamat SD dan/atau SMP 1888

3 Tamat SMA 144

4 Tamat Akademi/PT 18

(Sumber: Data Monografi Desa Bangunjaya, 2012)

Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi salah satu program pemerintah dalam mencapai wajib belajar 9 tahun sudah sampai di tingkat dusun. Namun, kondisi dilapang masih saja ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Adapun jumlah penduduk yang sekolah dan yang tidak sekolah menurut tingkat umur ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Jumlah penduduk menurut tingkat usia dan status pendidikan di Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Tingkat Usia Status pendidikan Jumlah (Orang)

1 7-12 tahun Yang bersekolah 1285

2 7-12 tahun Yang tidak bersekolah 35

3 13-15 tahun Yang bersekolah 548

4 13-15 tahun Yang tidak bersekolah 93

(Sumber: Data Monografi Desa Bangunjaya, 2012)

Tabel 6 Mata pencaharian penduduk Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Mata Pencaharian Jumlah (Orang)

1 Petani 1252

(Sumber: Data Monografi Desa Bangunjaya, 2012)

Berdasarkan data Tabel 6 terlihat bahwa mata pencaharian dominan pada penduduk Desa Bangunjaya adalah sebagai buruh tani. Buruh tani disini tidak sepenuhnya buruh tani. Masyarakat kebanyakan masih memiliki lahan sawah dengan ukuran yang sempit. Mata pencaharian sebagai buruh tani dilakukan untuk memenuhi penghasilan per bulan yang tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan hasil dari panen padi saja.

Infrastruktur Desa Bangunjaya

Sarana dan prasarana di Desa Bangunjaya belum begitu memadai dan belum tersebar merata. Berdasarkan data monografi Desa Bangunjaya, sarana pendidikan untuk SD ada 4 buah, sedangkan sampai saat ini belum ada bangunan sekolah untuk tingkat SMP dan SMA di seluruh dusun yang ada di Desa Bangunjaya. Kurangnya fasilitas pendidikan ini membuat anak-anak di Desa Bangunjaya mengalami kesulitan dalam menuntut ilmu. Apabila anak-anak tersebut ingin meneruskan pendidikannya setelah lulus Sekolah Dasar (SD), mereka harus ke desa sebelah yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, tidak semua dusun terdapat TK/PAUD. Dusun 04 dan Dusun 05 tidak terdapat TK/PAUD.

Sarana kesehatan berdasarkan data monografi Desa Bangunjaya terdapat posyandu sebanyak 6 buah dan klinik umum 2 buah. Ketidakmerataan pelayanan kesehatan yang tetap terjadi akibat kader posyandu dan bidan desa yang jarang berkunjung ke setiap dusunnya membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Data monografi desa mencatat terdapat dokter praktek swasta 2 orang, bidan desa 3 orang dan kader posyandu 35 orang. Dari data ini dapat dilihat bahwa kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya atas kesalahan para pekerja di bidang kesehatan, melainkan sumberdaya manusia yang bekerja di sektor kesehatan jumlahnya masih terbilang minim. Bidan desa yang jumlahnya hanya 3 orang dengan kondisi jarak antar dusunnya yang jauh dan minim akses transportasi membuat bidan desa kesulitan untuk menjangkau keseluruhan desa hingga sudut-sudut desa.

Tabel 7 Sarana peribadatan Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Sarana Jumlah (buah)

1 Pondok pesantren 9

2 Masjid 10

3 Mushola 20

4 Majlis taklim 27

(Sumber: Data Monografi Desa Bangunjaya, 2012)

Perekonomian Desa Bangunjaya pada umumnya digerakkan dari sektor pertanian. Disamping itu, data menunjukkan bahwa perekonomian desa juga digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan.

Tabel 8 Fasilitas perekonomian Desa Bangunjaya tahun 2012

No. Fasilitas Perekonomian Jumlah

1 Matrial/Bahan bangunan 1 buah

2 Gesekan kayu 4 buah

3 Warung 76 buah

4 Toko 6 buah

5 Sarang wallet 2 buah

6 Bengkel 5 buah

7 Tempat cucian mobil/motor 5 buah

8 Pembuat sepatu bola dll 1 buah

(Sumber: Data Monografi Desa Bangunjaya, 2012)

Akses antar dusun di Desa Bangunjaya cukup sulit untuk dijangkau. Sarana dan prasarana baik kesehatan, pendidikan, dan fasilitas perekonomian yang tidak tersebar merata membuat masyarakat harus menempuh jalan desa yang berbatu atau belum diaspal. Disamping itu tidak semua dusun dilalui oleh angkutan umum, masyarakat yang berada di dusun yang tidak terjangkau angkutan umum mau tidak mau menggunakan jasa transportasi ojeg yang biaya perjalanannya lebih mahal.

Gambaran Aktivitas Pertanian

Kondisi geografis Kampung Cimapag baik itu Kampung Cimapag Barat, Cimapag Hilir, Cimapag Tengah, dan Cimapag Girang yaitu daerah pegunungan membuat sistem pertanian mereka juga berbeda. Masyarakat umumnya menanam padi pada lahan yang bertingkat-tingkat atau sistem terasering. Salah satu warga yang berperan sebagai ketua kelompok tani menyebutnya sawah tagel.

warga memiliki lahan sawah kurang lebih ¼ ha. Kalaupun ada yang memiliki lahan lebih, lahan mereka umumnya terpencar-pencar.

Sistem pertanian khususnya pertanian padi-sawah pada masyarakat Kampung Cimapag tidak terlepas dari adanya hubungan patron-klien yang dikenal dengan nyeblok. Pembagian hasil produksi antara “Bapak-Anak buah” atau pemilik dan buruh adalah dengan membagi hasil beras yang didapatkan dengan perbandingan masing-masing 4:1. Ukuran yang digunakan dalam pembagian beras ini adalah bakul (Lampiran 4). Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam tanam padi seperti membeli obat menjadi tanggung jawab pemilik sawah.

Metode pertanian yang efektif untuk mengurangi jumlah serangan hama seperti yang diyakini oleh salah satu petani adalah menanam padi secara serentak. Kebanyakan petani mengetahui prinsip ini. Namun, kondisi kesiapan modal dari masing-masing petani berbeda-beda. Sehingga pemandangan di sawah yang dapat dijumpai adalah ada yang baru tanam, sudah tanam, sedang panen, dan pasca panen.

Pertanian padi-sawah membutuhkan air yang cukup untuk mendapatkan hasil yang baik. Pada umumnya pertanian padi mengandalkan air irigasi untuk mengairi sawah. Hal ini berbeda pada lahan sawah Kampung Cimapag yang pengairan sawahnya mengandalkan mata air sebagai sumbernya. Masyarakat memanfaatkan kelimpahan air dari mata air untuk mengairi sawah dengan memanfaatkan bambu sebagai penghubungnya (Lampiran 4).

Aktivitas membajak sawah di Kampung Cimapag masih tradisional. Petani di Cimapag masih menggunakan kerbau sebagai alat bajaknya atau dikenal dengan ngegaru (Lampiran 4). Saat observasi dilakukan, tidak ditemukan adanya petani yang menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Alasannya adalah biaya sewa traktor yang mahal dan lahan sawah warga yang sempit sehingga penggunaan traktor malah akan meningkatkan biaya produksi dan masyarakat akan mengalami kerugian.

Sektor pertanian disamping pertanian padi-sawah, yang juga menjadi aktivitas masyarakat Kampung Cimapag adalah sektor peternakan. Pada masyarakat Cimapag dikenal istilah Maparo. Maparo adalah sistem bagi hasil yang berlaku antara pemilik hewan ternak dan penggembala hewan ternak. Sistem maparo antara pemilik dan penggembala ini adalah membagi hasil ternak dengan pembagian yang sama. Misal, saat klien diberi tanggung jawab untuk memelihara sepasang kerbau dan kemudian diperoleh dua anak kerbau maka satu anak kerbau akan menjadi hak patron dan satunya lagi menjadi hak klien. Maparo dianggap memiliki potensi yang cukup baik dalam meningkatkan ekonomi. Dalam jangka waktu satu tahun, aktivitas di sektor peternakan ini mampu memperlihatkan hasilnya.

Potensi Lokal Kampung Cimapag

Desa Bangunjaya terdiri atas 5 Dusun. Berbeda dari dusun-dusun lainnya, Dusun 04 dan Dusun 05 memiliki nama kampung yang hampir sama yakni Kampung Cimapag. Perbedaannya terletak pada kata kedua dari nama kampung tersebut. Dusun 04 terdiri atas Kampung Cimapag Barat dan Dusun 05 terdiri atas Kampung Cimapag Hilir, Cimapag Tengah, dan Cimapag Girang. Antara dusun 04 dan Dusun 05 jaraknya cukup jauh.

Perjalanan menuju Kampung Cimapag akan melewati perkebunan sawit yang cukup luas, pohon-pohon kayu dan sebuah perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh pihak swasta yang lokasinya cukup jauh dari perkampungan. Berbeda dari dusun lainnya, jalanan menuju Dusun 04 dan Dusun 05 atau Kampung Cimapag rusak. Kondisi jalan belum diaspal dan jika hujan turun maka jalanan menjadi berlumpur. Cara untuk menjangkau kampung-kampung tersebut adalah dengan menggunakan jasa ojeg. Jalanan menuju Dusun 05 dari Dusun 04 melewati pohon-pohon dan kali yang belum ada perumahan disekitarnya. Kondisi tersebut membuat jalanan di malam hari gelap gulita disebabkan masih belum adanya penerangan.

PERUBAHAN STRUKTURAL DAN KULTURAL PADA MASYARAKAT DESA SEJAK TAHUN 1980-AN

Bagian ini menjelaskan sumber perubahan atau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan beserta identitas perubahan atau faktor-faktor yang mengalami perubahan, dalam hal aspek-aspek struktural dan kultural pada masyarakat Kampung Cimapag. Perubahan dilihat dari batasan waktu tahun 1980-an hingga peneliti1980-an dilakuk1980-an. Upaya untuk mener1980-angk1980-an perubah1980-an sosial adalah dengan melakukan pendekatan perspektif materialistik yang mendorong terjadinya perubahan. Perspektif materialistik menganggap bahwa faktor ekonomi dan teknologi sebagai penyebab utama perubahan sosial dan budaya. Disamping itu, ada juga peran pemimpin dalam proses perubahan di Kampung Cimapag. Pada bagian ini terpaparkan sejarah singkat desa dan dinamikanya, sistem pemerintahan, jenis-jenis mata pencaharian, stratifikasi sosial, kelompok-kelompok sosial, norma dan nilai di masyarakat.

Sejarah Singkat Desa dan Dinamikanya

Desa Bangunjaya merupakan wilayah hasil pemekaran. Awalnya Desa Bangunjaya masuk ke dalam wilayah Desa Rengasjajar. Pada tahun 1980 atas pertimbangan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi maka keputusan melakukan pemekaran desa pun diambil. Hal ini sebagai upaya tindakan efektif dalam mencapai pemerataan kesejahteraan. Kepemimpinan Desa Bangunjaya pertama kali diduduki oleh Pak HBL yang menjabat sebagai lurah sementara, didampingi oleh Pak SHR sebagai sekretaris desa. Kemudian pada tahun 1982, desa dipimpin oleh Pak SKN seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh warga dengan masa jabatan selama 8 tahun. Ini menjadi awal masyarakat Desa Bangunjaya melaksanakan “pesta” demokrasi.

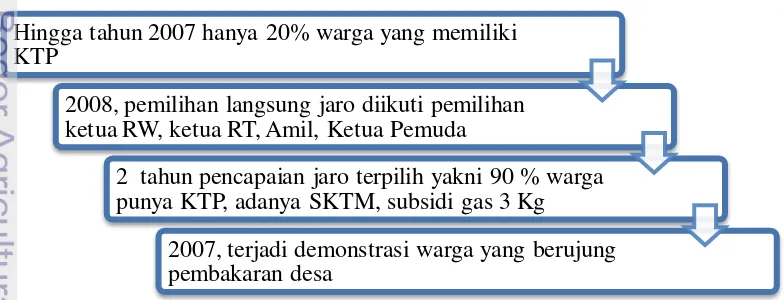

Tahun 1990 saat masa jabatan berakhir, Pak SHR ditunjuk sebagai pejabat sementara selama 3 tahun, dan di tahun 1993 jabatan sementara dipegang oleh Pak RB. Pada tahun yang sama dilaksanakan kembali pemilihan kepala desa, terpilih Pak HSN dengan masa jabatan selama 8 tahun. Tahun 2001 masa jabatan Pak HSN berakhir dan Kepala Desa yang baru terpilih adalah Pak SRPN yan menjabat selama 6 tahun. Tahun 2007 sebelum dilaksanakan kembali pemilihan kepala desa. posisi lurah sementara dijabat oleh Pak JN. Kepemimpinan Desa Bangunjaya periode 2007-2013 diduduki kembali oleh Lurah SRPN.

Desa Bangunjaya terdiri dari 5 Dusun, setiap dusunnya dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau dikenal dengan sebutan jaro. Dalam satu dusun terdapat beberapa RW dan RT, setiap RW dan RT-nya dipimpin oleh ketua RW dan ketua RT. Sistem pemerintahan di Desa Bangunjaya berdasarkan urutan tingkatan kewenangannya adalah lurah, jaro, ketua RW, dan ketua RT. Masing-masing memiliki tugas dalam melaporkan dan melayani masyarakat di kawasan kewenangan diberikan. Pemilihan langsung jaro, ketua RW, dan ketua RT di salah satu dusun di Desa Bangunjaya tepatnya Dusun 04 baru terjadi di tahun 2008.

keadaan rusak parah. Akses ke pasar dilakukan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 Km. Disamping itu, penerangan listrik untuk Kampung Cimapag juga belum ada. Memasuki tahun 1985 baru ada pembangunan jalan. Tahun 1985 menjadi momentum perubahan bagi pembangunan Desa Bangunjaya. Pembangunan jalan sebagai wujud adanya peningkatan teknologi membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kampung Cimapag. Pembangunan jalan berdampak pada peningkatan kemampuan akses masyarakat ke luar desa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat menjadi lebih mudah untuk menjual hasil pertaniannya ke pasar dan membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga. Masyarakat yang sakit menjadi lebih cepat menuju puskesmas atau rumah sakit. Hubungan antar desa menjadi lebih baik karena jangkauan antar desa menjadi lebih mudah dicapai, dan berbagai kemudahan lainnya.

Pembangunan jalan dilakukan secara gotong royong. Masyarakat menyebutnya dengan padat karya, memasang batu setiap hari dimulai dari pukul 07.00-16.00 WIB. Hingga kini perbaikan jalan hanya dilakukan sebatas tambal-sulam. Jalan hanya dibenarkan sekedarnya sehingga kondisi jalan yang baik tidak bertahan lama. Kondisi jalan di Kampung Cimapag juga semakin diperparah oleh keberadaan perusahaan tambang. Mobil-mobil berkapasitas besar membuat jalan yang hanya di tambal-sulam tersebut tidak mampu menahan beban dan jalan pun menjadi bertambah rusak. Pembangunan jalan yang berdampak pada peningkatan kemampuan akses masyarakat yang mempengaruhi pembangunan pedesaan dan aspek-aspek kehidupan masyarakat desa kemudian menjadi terbatas karena kondisi jalan yang kualitasnya tidak mengalami peningkatan hingga kini. Kondisi jalan yang buruk mau tidak mau berimplikasi pada tingkat pembangunan di pedesaan.

Adanya rencana pembangunan perusahaan tambang di Desa Bangunjaya tepatnya di Kampung Cibungur mulai diketahui masyarakat pada tahun 2010. Orang-orang yang berkepentingan membangun perusahaan tambang mulai melakukan penjajakan lokasi dan pendekatan kepada warga setempat. Pihak perusahaan tambang memerlukan waktu satu tahun untuk meyakinkan warga dalam melakukan transaksi pembebasan lahan. Pada tahun 2011 perusahaan tambang berdiri di atas lahan yang tadinya adalah lahan sawah, daratan, dan tebing.

Proses berdirinya perusahaan tambang tersebut berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik. Konflik justru baru terjadi setelah perusahaan tambang didirikan. Konflik terjadi karena perusahaan tambang menyalahi aturan batasan lahan. Disamping itu, keberadaan perusahaan tambang juga membuat jalan semakin rusak. Hingga kini perusahaan tambang tersebut masih berjalan, namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Menurut masyarakat setempat, hasil galian tambang hanya mendapatkan batu yang memiliki nilai jual rendah.

Keberadaan pertambangan di desa seharusnya punya pengaruh pada peningkatan pembangunan, namun yang terjadi di Desa Bangunjaya tidaklah demikian. Perusahaan tambang tidak membawa perubahan yang maju. Perubahan malah bersifat mundur, hal ini dibuktikan dari bentang alam yang berubah dan infrastruktur jalan yang semakin rusak menjadi penghambat pembangunan.

Kampung Cimapag mulai mendapatkan aliran listrik. Kondisi listrik saat itu belum stabil. Alat-alat elektronik yang mereka beli dalam jangka waktu yang singkat rusak karena tegangan listrik yang naik-turun. Pada tahun 2008, jaro yang baru terpilih melakukan pembenahan listrik. Makan waktu kurang lebih 9 bulan untuk melakukan perbaikan kestabilan listrik tersebut. Pada tahun 2009 barulah listrik stabil dengan proses yang cukup menegangkan, prosesnya hampir terjadi demonstrasi warga.

Adanya listrik di satu sisi membuat aktivitas warga di malam hari menjadi lebih produktif. Adanya penerangan listrik membuat anak-anak dapat belajar membaca kitab suci Al-Qur’an di malam hari. Anak-anak dapat belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang lebih baik, dan lain sebagainya. Meskipun di sisi lain adanya listrik membuat warga menjadi konsumtif terhadap barang-barang elektronik seperti kulkas dan TV. TV sedikit banyak membawa pengaruh pada tingkah laku masyarakat, seperti masyarakat yang menjadi semakin konsumtif dalam mengikuti perkembangan teknologi, para remaja mengikuti cara berpakaian yang ditampilkan artis-artis di televisi, acara sinetron yang kurang mendidik menjadi tontonan di rumah, dan sebagainya. Perubahan tingkah laku masyarakat ini secara tidak langsung menggeser norma dan nilai yang ada di masyarakat.

Perkembangan pedesaan dari kemajuan teknologi yang ditandai dengan adanya pembangunan jalan, pertambangan, dan aliran listrik membawa pengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat. Dahulu, mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat adalah kuli babat dan mengandalkan penghasilan yang diperoleh dari menanam buah-buahan. Komoditas yang menjadi potensi desa adalah Pisang, Picung, dan Durian. Untuk komoditas pisang dapat memberikan penghasilan Rp100 000/bulan. Komoditas pete dengan harga Rp15000 dan komoditas Picung dengan harga Rp 25/buah. Saat komoditas-komoditas ini memasuki musim panen, warga pada umumnya menjualnya tidak langsung ke pasar. Transportasi yang sulit dan mahal membuat warga tidak melakukan transaksi jual-beli langsung di pasar.

Transaksi jual-beli komoditas pertanian yang baru saja dipanen dilakukan di dalam kampung. Disamping alasan jarak pasar yang jauh, masyarakat memilih melakukan transaksi kepada orang yang memberikan hutang sebelumnya. Hal ini menyebabkan penjualan hasil bumi tersebut dibayar seadanya dan cenderung lebih rendah dari harga pasar. Kondisi ini hingga kini belum memiliki perubahan yang signifikan. Masyarakat tetap melakukan transaksi di dalam kampung dengan nilai jual yang rendah.

Kondisi perekonomian masyarakat bisa dikatakan kekurangan. Salah satu kondisinya adalah ketika ada sebuah kelurga yang salah satu anggota keluarganya sakit dan harus menjalani pengobatan di rumah sakit maka biaya pengobatan yang mahal akan dibayar dengan menjual atau menggadaikan lahan atau pohon yang dimiliki. Harga gadai 1 pohon terkadang lebih rendah dari hasil pohon saat panen. Contoh kasus 1 pohon durian yang digadaikan seharga Rp500 000 sebenarnya memiliki nilai bisa mencapai Rp1 000 000 ketika panen tiba. Saat panen tiba maka warga yang tadinya memiliki pohon tersebut justru menjadi pekerja kuli ikat. Pekerja kuli ikat tugasnya mengikat buah durian untuk menghindari jatuhnya buah ketika sudah matang.

pohon, dan rumah. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem gadai ini membawa pengaruh pada tingkat kemiskinan di Kampung Cimapag. Masyarakat yang mayoritas awalnya memiliki lahan minimal 1 ha kini sudah mulai berkurang. Masyarakat saat ini rata-rata kepemilikan lahannya kurang dari 1 ha. Masyarakat yang tadinya memiliki lahan beserta pohon-pohon kemudian kepemilikannya tidak lagi hanya dipegang oleh satu orang tetapi dalam satu lahan kepemilikan dan penguasaan terhadap setiap asetnya (pohon) menjadi berbeda-beda

Perkembangan teknologi, kondisi perekonomian yang relatif belum meningkat, serta kebutuhan yang terus meningkat mempengaruhi masyarakat menjadi lebih peka terhadap aktivitas-aktivitas yang memiliki potensi mendatangkan keuntungan ekonomi. Pada tahun 2009 masyarakat Kampung Cimapag mulai menaruh minat pada budidaya tanaman kayu. Masyarakat Kampung Cimapag tertarik untuk menanam kayu karena tanaman kayu seperti sengon cepat panen dan sekali panen bisa mendatangkan banyak uang. Berbudidaya tanaman kayu diketahui warga melalui informasi yang disebarkan dari mulut ke mulut. Warga melakukan praktek menanam kayu tanpa dibekali pengetahuan dalam menanam tanaman kayu. Masyarakat sudah mengenal jual-beli kayu sejak senso atau alat potong kayu mulai masuk ke desa pada tahun 1993. Dulu pohon karet yang banyak dibudidaya warga. Namun kini jenis budidaya tanaman kayu mulai bergeser menjadi jenis sengon/jeng-jeng dan aprika.

Berdasarkan sejarah singkat desa yang telah terpaparkan, tahun 1985 yang menjadi awal mula pembangunan jalan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan desa. Periode di tahun 1980-an ini menjadi momentum besar bagi perubahan Desa Bangunjaya, meskipun perubahan terjadi secara lambat dan tidak menyeluruh kepada setiap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan jalan telah membuat akses masyarakat keluar-masuk desa menjadi lebih mudah sehingga teknologi mulai masuk dan perekonomian desa pun mulai tumbuh. Periode ini pula sebagai periode modernisasi yang merupakan fokus dari penelitian ini.

Gambar 2 Sejarah desa dan dinamikanya 1980 •

Desa Bangunjaya menjadi wilayah hasil pemekaran

1985

• Awal mula pengerasan jalan

• Pembangunan meningkat, akses keluar masuk desa menjadi mudah

2000-an

• (2002) listrik masuk

• (2008) pemilihan aparat pemerintah tingkat dusun secara langsung • (2009) budidaya tanaman kayu meningkat

Dinamika Pemerintahan Desa

Susunan organisasi pemerintah Desa Bangunjaya adalah Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi. Desa Bangunjaya terdiri dari beberapa dusun, Kemudian dalam satu dusun terdiri atas beberapa RW. Pemimpin di tingkat dusun adalah Kepala Dusun atau Kadus atau masyarakat setempat menyebutnya jaro. Kadus sudah ada semenjak dahulu. Syarat seseorang ditunjuk menjadi seorang kadus adalah warga asli dusun setempat, memiliki kemampuan ekonomi, berilmu dalam hal ini ilmu gaib, berwibawa, dipandang oleh masyarakat, dan punya keberanian. Kedudukan sebagai kadus ditentukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja seperti tokoh agama di dusun tersebut. Setelah musyawarah dilakukan maka hasil dari musyawarah akan diumumkan melalui pengeras suara masjid.

Kondisi warga Kampung Cimapag hingga tahun 1998 masih tidak paham dengan pemerintahan desa. Jika ada seseorang yang berpenampilan rapi dan pandai berbicara maka masyarakat akan cenderung untuk menghindari kontak dengan orang tersebut. Padahal orang tersebut bisa jadi bukanlah bagian dari pemerintahan. Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu warga pendatang di Kampung Cimapag.

“Jika ada orang baru yang berpenampilan rapi dan pandai berbicara sedikit saja, masyarakat langsung akan menghindar.

Dianggap orang pemerintah.” (JRMN, aparat pemerintah desa)

Masyarakat cenderung “mengikuti” apapun yang diputuskan oleh kadus tanpa mengetahui keuntungan atau kerugiannya. Masyarakat tidak peduli dengan pentingnya kepemilikan KTP, masyarakat tidak peduli dengan pentingnya memiliki Akta Lahir, masyarakat tidak peduli dengan pentingnya memiliki Kartu Keluarga, dan hal ini diperparah dengan aparat-aparat perangkat desa yang tidak mempedulikan situasi masyarakat tersebut. Ketidakpedulian aparat pemerintah ternyata bukan semata-mata karena mereka tidak ingin masyarakat menjadi tertib administrasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) melainkan karena para ketua RW dan ketua RT-nya tidak memiliki pengetahuan bagaimana mengurus hal-hal tersebut. Masyarakat yang ditunjuk menjadi kadus, ketua RW, dan ketua RT hanya sebatas formalitas tanpa ada pengetahuan yang menyertainya.

Bentuk-bentuk keinginan akan kedudukan yang disertai keuntungan ekonomi mulai muncul di masyarakat. Perangkat desa yang tela terpili cenderung untuk tidak mau meninggalkan posisinya. Fenomena ini menjadi pembuktian bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan menuju masyarakat yang materialistik.

Perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Desa Bangunjaya disamping dipengaruhi oleh unsur materialistik juga dipengaruhi oleh adanya peran aktor. Aktor disini adalah jaro JRMN yang menjadi kadus pertama yang bukan pribumi dan dipilih secara langsung. Aktor ini memiliki pengetahuan tentang desa yang tidak kalah dari warga asli Kampung Cimapag. Aktor memiliki latar belakang sebagai salah satu penggerak serikat pekerja yang berada di salah satu perusahaan di Tangerang. Sebelumnya aktor ini juga memiliki pengalaman belajar di Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pada tahun 2007, aktor memutuskan untuk menetap di Kampung Cimapag setelah perusahaan tempat dirinya bekerja tutup. Latar belakang yang menyertai aktor ini yang menjadi nilai tambah dalam aksi kepemimpinannya serta cara-cara pengambilan keputusan.

Akhir 2007, aktor diangkat menjadi ketua RW 10 oleh tokoh masyarakat. Melalui perannya yang baru sebagai ketua RW maka aktor ini melakukan pendekatan personal kepada warga di wilayahnya dengan mendatangi satu per satu. Pendekatan personal dilakukan kurang lebih 1 bulan, hasilnya diketahui bahwa warga banyak yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hasil penelusuran lebih lanjut terkait temuan ini diketahui bahwa warga tidak paham pentingnya kepemilikan KTP. Aparat desa setempat tidak melakukan pemberitahuan, begitupula ketua RW dan ketua RT pun tidak punya inisiatif untuk membantu menyadarkan warganya untuk memiliki KTP. Disamping itu, alasan lainnya adalah warga merasa berat untuk membuat KTP yang seharga Rp50 000 belum terhitung biaya transportasi menuju kantor desa.

Tahun 2008, terjadi pemberhentian Jaro A Dusun 04. Jaro A dianggap tidak amanah sehingga diadakan Musluba (Musyawarah Luar Biasa) yang dihadiri para tokoh masyarakat yakni para kiai. Hasil Musluba adalah memberhentikan jaro A dan mengangkat jaro JRMN sebagai kepala dusun baru. Hal ini tidak serta merta diterima oleh tokoh. Tokoh meminta untuk melakukan pemilihan secara demokrasi yaitu pemilihan langsung oleh warga. Hal ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan warga kepada jaro yang baru. Hasilnya sama, jaro JRMN terpilih menjadi Kepala Dusun 04.

Jaro JRMN menjabat sebagai kepala dusun selama 2 tahun. Perubahan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tersebut antara lain 90% masyarakat memiliki KTP, dari yang awalnya hanya 20% warga yang punya KTP. Kemudian aktor membantu warga dalam pembiayaan RS dengan menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Adanya SKTM sangat membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya RS. Perubahan lainnya adalah program pemerintah terkait subsidi gas 3 kg yang awalnya tidak masuk ke desa kemudian atas peran tokoh gas 3 kg berhasil masuk ke desa.