KARAKTERISTIK LANSIA PENDERITA FRAKTUR RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT HAJI MEDAN

TAHUN 2005-2009

SKRIPSI

Oleh:

NIM. 061000102 DIAN MAYA SARI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KARAKTERISTIK LANSIA PENDERITA FRAKTUR RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT HAJI MEDAN

TAHUN 2005-2009 SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

NIM. 061000102 DIAN MAYA SARI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judu l:

KARAKTERISTIK LANSIA PENDERITA FRAKTUR RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT HAJI MEDAN

TAHUN 2005-2009

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh:

NIM. 061000102 DIAN MAYA SARI

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 9 Juni 2010 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Tim Penguji

Ketua Penguji Penguji I

(Prof. dr. Sori Muda Sarumpaet, MPH)

NIP. 194904171979021001 NIP. 196404041992031005 (Drs. Jemadi, M.Kes.)

Penguji II Penguji III

(Prof. dr. Nerseri Barus, MPH)

NIP. 194508171973022001 NIP. 195908181985032002 (drh. Rasmaliah, M.Kes.)

Medan, Juni 2010 Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara Dekan

ABSTRAK

Fraktur merupakan salah satu sindrom geriatrik. Tahun 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF) memperkirakan 150 juta penduduk berusia >50 tahun di seluruh dunia berisiko mengalami fraktur. Terdapat 110 lansia penderita fraktur rawat inap di RS Haji Medan tahun 2005-2009.

Untuk mengetahui karakteristik lansia penderita fraktur di RS Haji Medan tahun 2005-2009 dilakukan penelitian deskriptif, desain case series. Populasi dan sampel berjumlah 110 data penderita (total sampling).

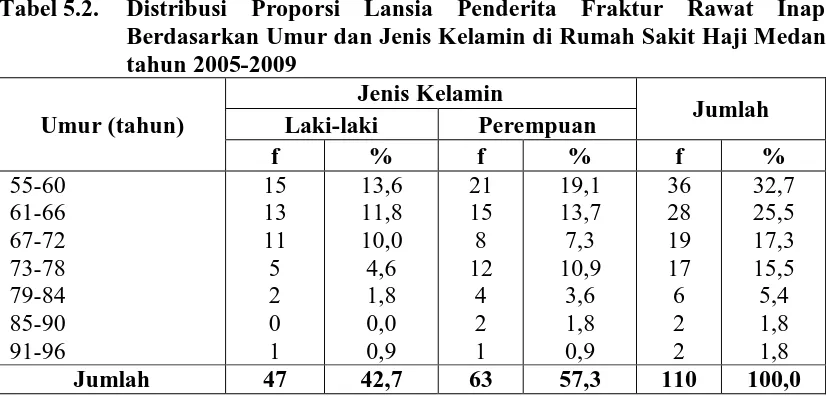

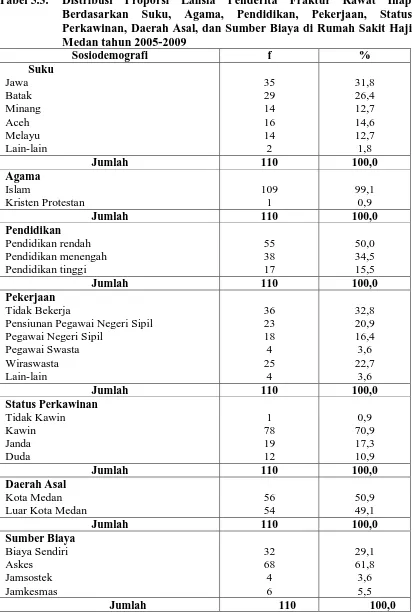

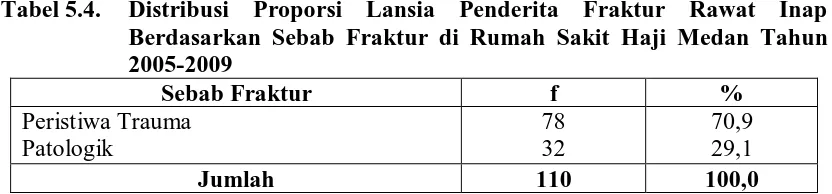

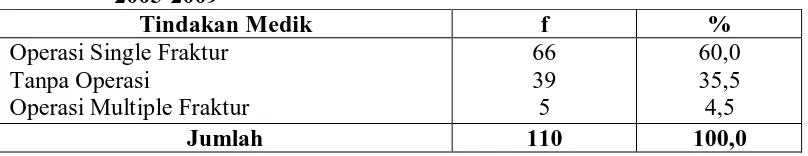

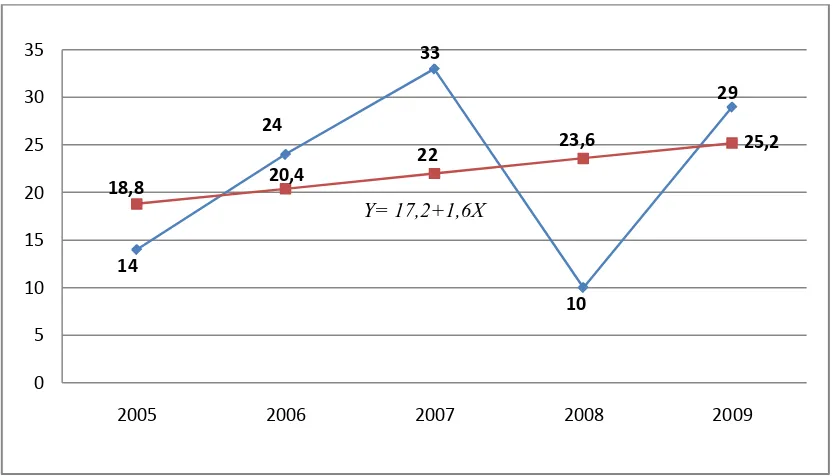

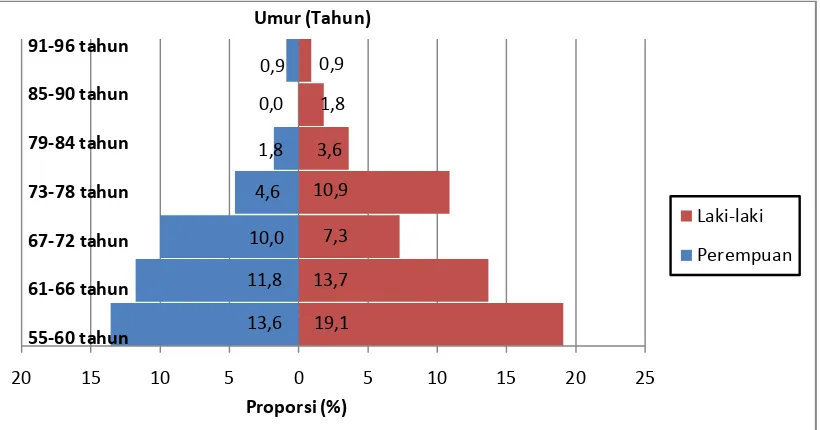

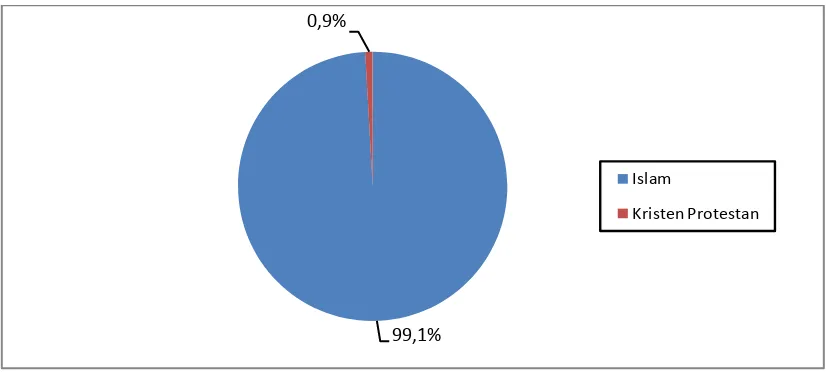

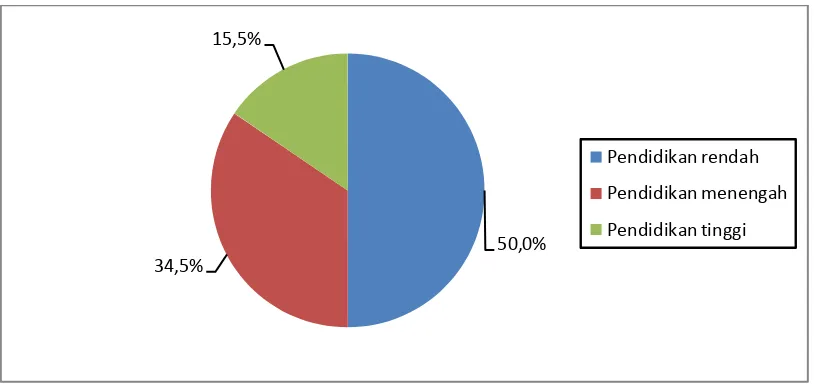

Trend kunjungan penderita berdasarkan data tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan dengan persamaan garis Y=17,2+1,6X. Proporsi penderita terbanyak umur 55-60 tahun (32,7%), perempuan (57,3%), Jawa (31,8%), Islam (99,1%), pendidikan rendah (50,0%), tidak bekerja (32,8%), kawin (70,9%), dari kota Medan (50,9%), Askes (61,8%), karena peristiwa trauma (70,9%), pada panggul (30,9%), operasi single fraktur (60,0%), lama rawatan rata-rata 11 hari, pulang sembuh/PBJ (81,8%).

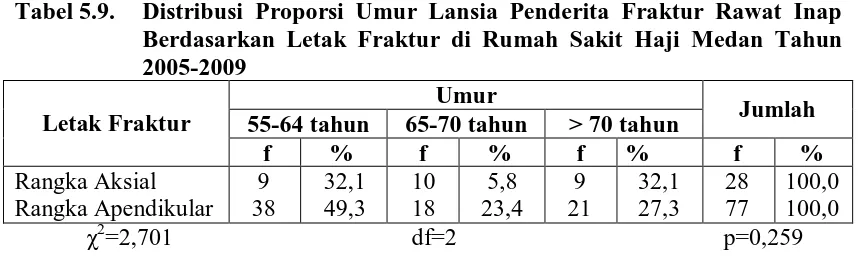

Tidak ada perbedaan bermakna antara umur (p=0,259) dan jenis kelamin (p=0,438) berdasarkan letak fraktur, status perkawinan berdasarkan sebab fraktur (p=0,214), tindakan medik berdasarkan sumber biaya (p=0,244) dan letak fraktur (p=0,465), lama rawatan rata-rata berdasarkan sumber biaya (p=0,144), dan sumber biaya berdasarkan keadaan sewaktu pulang (p=0,235).

Proporsi lansia penderita fraktur pada rangka aksial secara bermakna lebih tinggi karena patologik (64,3% VS 35,7%; p=0,000) sedangkan pada rangka apendikular karena peristiwa trauma (81,8% VS 18,2%; p=0,000). Proporsi sebab fraktur pada lansia laki-laki secara bermakna lebih tinggi karena peristiwa trauma (48,7% VS 28,1%; p=0,047) sedangkan pada lansia perempuan karena patologik (71,9% VS 51,3%; p=0,047). Lama rawatan rata-rata yang dioperasi secara bermakna lebih lama dibanding dengan tanpa operasi (14 hari VS 6 hari; t=7,111; p=0,000). Lama rawatan rata-rata yang pulang sembuh/PBJ secara bermakna lebih lama dibanding dengan yang PAPS (13 hari VS 5 hari; t=4,746; p=0,000).

Pihak rumah sakit diharapakan mengurangi pasien yang PAPS, khususnya lansia penderita fraktur; melengkapi pencatatan pada bagian rekam medis seperti jenis fraktur dan riwayat penyakit sebelumnya.

ABSTRACT

Fracture is one of the geriatric syndrome. By 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF) estimates that 150 million people aged >50 years in the world at risk of fractures. There are 110 elderly patients with fracture inpatient at RS Haji Medan in 2005-2009.

To find out the characteristics of fractures in elderly patients at RS Haji Medan in 2005-2009 conducted a descriptive study, case series design. Population and sample are 110 patients data (total sampling).

Trend visits patients based on data of 2005-2009 shows an increase with the line equation Y=17,2+1,6X. Highest proportion of patients aged 55-60 years (32,7%), women (57,3%), Jawa (31,8%), Islam (99,1%), low education (50,5%), not working (32,8%), married (70,9%), from the city of Medan (50,9%), Askes (61,8%), due to traumatic events (70,9%), pelvic (30,9% ), the surgery of single fracture (60,0%), duration of treatment average 11 days, recover/outpatient (81,8%).

The proportion of elderly patients with fractures in axial bone was significantly higher caused by pathological (64,3% VS 35,7%; p=0,000) while in apendikular bone caused by trauma events (81,8% VS 18,2%; p=0,000).

There was no significant difference between age (p=0,259) and sexes (p=0,438) based on fracture location, marital status based on the cause of fractures (p=0,214), the medical action based on the cost sources (p=0,244) and fracture location (p=0,465), duration of treatment average based on the cost sources (p=0,144), and cost sources based on the circumstances when go home (p=0,235).

The proportion of fractures cause in elderly men was significantly higher caused by trauma events (48,7% VS 28,1%; p=0,047) while in elderly women caused by pathological (71,9% VS 51,3%; p=0,047). Duration of treatment average surgery was significantly longer than without surgery (14 days VS 6 days; t=7,111; p=0,000). Duration of treatment average recover/outpatient was significantly longer than returning at their own requests (13 days VS 5 days; t=4,746; p=0,000).

The hospital is expected to reduce the patients with returning at their own requests, especially for elderly patients with fractures; complete listing on the medical records, such as the type of fracture and a history of previous illness.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Maya Sari Siregar

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/19 Maret 1988

Agama : Islam

Status perkawinan : Belum Menikah

Jumlah saudara : 5 (lima) bersaudara

Alamat rumah : Jalan Tegal Sari Dusun VI/Anggrek LautDendang

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang - 20371

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1994-2000 : SD Swasta Tamansiswa Medan

2. 2000-2003 : SLTP Negeri 12 Medan

3. 2003-2006 : SMA Negeri 3 Medan

4. 2006-2010 : Fakultas Kesehatan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Karakteristik Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2005-2009”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat unutk memperoleh gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu dr. Ria Masniari Lubis, M.Si. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utar

2. Bapak Prof. dr. Sori Muda Sarumpaet, MPH. selaku ketua Departemen

Epidemiologi dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan

pengarahan, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Jemadi, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Prof. dr. Nerseri Barus, MPH. selaku Dosen Pembanding I yang telah

memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Ibu drh. Rasmaliah, M.Kes. selaku Dosen Pembanding II yang telah

memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Jumirah, Apt., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

7. Seluruh dosen dan pegawai di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara.

8. Direktur RS Haji Medan yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan

penelitian di rumah sakit tersebut, serta pegawai Diklit dan Rekam Medis yang

9. Orangtua tercinta Ayahanda H. Mukhtar Siregar S.H. dan Ibunda Dra. Hj.

Asnawiah yang telah membesarkan dengan penuh pengorbanan, hati yang

ikhlas, serta selalu memberikan doa, semangat, dukungan moril dan materi bagi

penulis dalam meyelesaikan seluruh jenjang pendidikan.

10. Keluarga tercinta, Abangda Zainuddin Siregar SP., Yan Indra Siregar S.Pd.,

M.Pd., Irwansyah Siregar S.Pd., M.Pd. serta Kakanda Sari Purnamawaty Siregar

S.Pd., Endang Triwahyuni SP., Ila Yusnita S.Pd., dan Mawar Nuri S.Pd. atas

segala doa dan dukungan yang telah diberikan.

11. Muhammad Farid dan sahabat-sahabat terkasih (Wahyuni, Dessy, Khandila,

Tesy, Fitry, dan Berkat) atas persahabatan, kesetiaan, bantuan, doa, dan

dukungan penuh yang telah diberikan. Semoga kita selalu bersama dalam suka

dan duka.

12. Teman-teman FKM-USU angkatan 2006, khusunya Departemen Epidemiologi,

atas doa, semangat, dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materi, penulis ucapkan

terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh

dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat.

Medan, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ... i

ABSTRAK ... ii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xii

BAB 1 PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.3.1. Tujuan Umum ... 4

1.3.2. Tujuan Khusus ... 5

1.4. Manfaat Penelitian ... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.2.2. Komposisi Jaringan Tulang ... 11

2.2.3. Pembentukan dan Reabsorbsi Tulang ... 12

2.2.4. Kepadatan (Densitas Tulang) ... 13

2.3. Pengertian Fraktur ... 14

2.4. Klasifikasi Fraktur ... 14

2.4.1. Klasifikasi Fraktur berdasarkan Garis Patahan ... 14

2.4.2. Klasifikasi Fraktur berdasarkan Hubungan Antara Tulang dengan Udara Luar ... 15

2.5. Epidemiologi Fraktur ... 16

2.5.1. Distribusi Fraktur ... 16

2.5.2. Determinan Fraktur ... 19

2.6. Komplikasi Fraktur ... 24

2.7. Proses Penyembuhan Fraktur ... 24

2.8. Pencegahan Fraktur... 25

2.8.1. Pencegahan Primordial ... 25

2.8.2. Pencegahan Primer ... 26

2.8.3. Pencegahan Sekunder ... 28

BAB 3 KERANGKA KONSEP ... 30

3.1. Kerangka Konsep ... 30

3.2. Definisi Operasional ... 30

BAB 4 METODE PENELITIAN ... 35

4.1. Jenis Penelitian ... 35

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 35

4.2.1. Lokasi Penelitian ... 35

4.2.2. Waktu Penelitian ... 35

4.3. Populasi dan Sampel ... 35

4.3.1. Populasi ... 35

4.3.2. Sampel ... 36

4.4. Metode Pengumpulan Data ... 36

4.5. Teknik Analisis Data ... 36

BAB 5 HASIL... 37

5.1. Distribusi Lansia Penderita Fraktur Berdasarkan Tahun ... 37

5.2. Deskriptif... 38

5.2.1. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sosiodemografi ... 38

5.2.2. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sebab Fraktur ... 40

5.2.3. Distribusi Proporsi Berdasarkan Letak Fraktur ... 41

5.2.4. Distribusi Proporsi Berdasarkan Tindakan Medik ... 41

5.2.5. Lama Rawatan Rata-rata ... 42

5.2.6. Distribusi Proporsi Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 42

5.3. Analisa Statistik ... 43

5.3.1. Umur Berdasarkan Letak Fraktur... 43

5.3.2. Jenis Kelamin Berdasarkan Letak Fraktur ... 43

5.3.3. Sebab Fraktur Berdasarkan Letak Fraktur ... 44

5.3.4. Jenis Kelamin Berdasarkan Sebab Fraktur ... 45

5.3.5. Status Perkawinan Berdasarkan Sebab Fraktur ... 46

5.3.6. Tindakan Medik Berdasarkan Sumber Biaya ... 46

5.3.7. Tindakan Medik Berdasarkan Letak Fraktur ... 47

5.3.8. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Sumber Biaya ... 47

5.3.9. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Tindakan Medik ... 48

5.3.10. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 49

5.3.11. Sumber Biaya Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 49

BAB 6 PEMBAHASAN ... 51

6.1. Trend Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Data Tahun 2005-2009 ... 51

6.2. Deskriptif... 52

6.2.1. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sosiodemografi ... 52

6.2.3. Distribusi Proporsi Berdasarkan Letak Fraktur ... 64

6.2.4. Distribusi Proporsi Berdasarkan Tindakan Medik ... 65

6.2.5. Lama Rawatan Rata-rata ... 66

6.2.6. Distribusi Proporsi Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 68

6.3. Analisa Statistik ... 69

6.3.1. Umur Berdasarkan Letak Fraktur... 69

6.3.2. Jenis Kelamin Berdasarkan Letak Fraktur ... 70

6.3.3. Sebab Fraktur Berdasarkan Letak Fraktur ... 71

6.3.4. Jenis Kelamin Berdasarkan Sebab Fraktur ... 73

6.3.5. Status Perkawinan Berdasarkan Sebab Fraktur ... 74

6.3.6. Tindakan Medik Berdasarkan Sumber Biaya ... 75

6.3.7. Tindakan Medik Berdasarkan Letak Fraktur ... 76

6.3.8. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Sumber Biaya ... 77

6.3.9. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Tindakan Medik ... 78

6.3.10. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 79

6.3.11. Sumber Biaya Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 80

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ... 82

7.1. Kesimpulan... 82

7.2. Saran ... 84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 5.1. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Tahun di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 37

Tabel 5.2. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sosiodemografi (Umur Berdasarkan Jenis Kelamin)

di Rumah Sakit Haji Medan tahun 2005-2009 ... 38

Tabel 5.3. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sosiodemografi (Suku, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Daerah Asal, dan Sumber Biaya) di

Rumah Sakit Haji Medan tahun 2005-2009 ... 39

Tabel 5.4. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 40

Tabel 5.5. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 41

Tabel 5.6. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Tindakan Medis di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 41

Tabel 5.7. Lama Rawatan Rata-rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap di

Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2005-2009 ... 42

Tabel 5.8. Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 42

Tabel 5.9. Distribusi Proporsi Umur Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 43

Tabel 5.10. Distribusi Proporsi Jenis Kelamin Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan

Tabel 5.11. Distribusi Proporsi Sebab Fraktur Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 44

Tabel 5.12. Distribusi Proporsi Jenis Kelamin Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 45

Tabel 5.13. Distribusi Proporsi Status Perkawinan Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 45

Tabel 5.14. Distribusi Proporsi Tindakan Medik yang Dilakukan terhadap Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya

di Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2006 -2009 ... 46

Tabel 5.15. Distribusi Proporsi Tindakan Medik yang Dilakukan terhadap Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur

di Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2006 -2009 ... 47

Tabel 5.16. Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 47

Tabel 5.17. Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Tindakan Medik di Rumah Sakit Haji Medan

Tahun 2005-2009 ... 48

Tabel 5.18. Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 49

Tabel 5.19. Distribusi Proporsi Sumber Biaya Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 6.1. Grafik Garis Trend Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap di

Rumah Haji Medan Berdasarkan Data Tahun 2005-2009 ... 51

Gambar 6.2. Diagram Bar Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Rumah

Sakit Haji Medan tahun 2005-2009 ... 53

Gambar 6.3. Diagram Bar Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Suku di Rumah Sakit Haji Medan

tahun 2005-2009 ... 55

Gambar 6.4. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Agama di Rumah Sakit Haji Medan

tahun 2005-2009 ... 56

Gambar 6.5. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 57

Gambar 6.6. Diagram Bar Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Pekerjaan di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 58

Gambar 6.7. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Status Perkawinan di Rumah Sakit

Haji Medan tahun 2005-2009 ... 59

Gambar 6.8. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Daerah Asal di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 60

Gambar 6.9. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya (Biaya Sendiri dan Bukan Biaya Sendiri) di Rumah Sakit Haji Medan tahun

2005-2009 ... 61

Gambar 6.10. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya (Biaya Sendiri, Askes, Jamsostek, dan Jamkesmas) Biaya di Rumah Sakit Haji Medan

Gambar 6.11. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 63

Gambar 6.12. Diagram Bar Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 64

Gambar 6.13. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Tindakan Medik di Rumah Sakit Haji

Medan tahun 2005-2009 ... 65

Gambar 6.14. Diagram Pie Distribusi Proporsi Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah

Sakit Haji Medan tahun 2005-2009 ... 68

Gambar 6.15. Diagram Bar Umur Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan Tahun

2005-2009 ... 69

Gambar 6.16. Diagram Bar Jenis Kelamin Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan

Tahun 2005-2009 ... 70

Gambar 6.17. Diagram Bar Sebab Fraktur Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan

Tahun 2005-2009 ... 71

Gambar 6.18. Diagram Bar Jenis Kelamin Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji Medan

Tahun 2005-2009 ... 73

Gambar 6.19. Diagram Bar Status Perkawinan Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sebab Fraktur di Rumah Sakit Haji

Medan Tahun 2005-2009 ... 74

Gambar 6.20. Diagram Bar Tindakan Medik yang Dilakukan terhadap Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya di

Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2006 -2009 ... 75

Gambar 6.21. Diagram Bar Tindakan Medik yang Dilakukan terhadap Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Letak Fraktur di

Gambar 6.22. Diagram Bar Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Sumber Biaya di Rumah

Sakit Haji Medan Tahun 2005-2009 ... 77

Gambar 6.23. Diagram Bar Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Tindakan Medik di Rumah

Sakit Haji Medan Tahun 2005-2009 ... 78

Gambar 6.24. Diagram Bar Lama Rawatan Rata-Rata Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di

Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2005-2009 ... 79

Gambar 6.25. Diagram Bar Sumber Biaya Lansia Penderita Fraktur Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit

ABSTRAK

Fraktur merupakan salah satu sindrom geriatrik. Tahun 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF) memperkirakan 150 juta penduduk berusia >50 tahun di seluruh dunia berisiko mengalami fraktur. Terdapat 110 lansia penderita fraktur rawat inap di RS Haji Medan tahun 2005-2009.

Untuk mengetahui karakteristik lansia penderita fraktur di RS Haji Medan tahun 2005-2009 dilakukan penelitian deskriptif, desain case series. Populasi dan sampel berjumlah 110 data penderita (total sampling).

Trend kunjungan penderita berdasarkan data tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan dengan persamaan garis Y=17,2+1,6X. Proporsi penderita terbanyak umur 55-60 tahun (32,7%), perempuan (57,3%), Jawa (31,8%), Islam (99,1%), pendidikan rendah (50,0%), tidak bekerja (32,8%), kawin (70,9%), dari kota Medan (50,9%), Askes (61,8%), karena peristiwa trauma (70,9%), pada panggul (30,9%), operasi single fraktur (60,0%), lama rawatan rata-rata 11 hari, pulang sembuh/PBJ (81,8%).

Tidak ada perbedaan bermakna antara umur (p=0,259) dan jenis kelamin (p=0,438) berdasarkan letak fraktur, status perkawinan berdasarkan sebab fraktur (p=0,214), tindakan medik berdasarkan sumber biaya (p=0,244) dan letak fraktur (p=0,465), lama rawatan rata-rata berdasarkan sumber biaya (p=0,144), dan sumber biaya berdasarkan keadaan sewaktu pulang (p=0,235).

Proporsi lansia penderita fraktur pada rangka aksial secara bermakna lebih tinggi karena patologik (64,3% VS 35,7%; p=0,000) sedangkan pada rangka apendikular karena peristiwa trauma (81,8% VS 18,2%; p=0,000). Proporsi sebab fraktur pada lansia laki-laki secara bermakna lebih tinggi karena peristiwa trauma (48,7% VS 28,1%; p=0,047) sedangkan pada lansia perempuan karena patologik (71,9% VS 51,3%; p=0,047). Lama rawatan rata-rata yang dioperasi secara bermakna lebih lama dibanding dengan tanpa operasi (14 hari VS 6 hari; t=7,111; p=0,000). Lama rawatan rata-rata yang pulang sembuh/PBJ secara bermakna lebih lama dibanding dengan yang PAPS (13 hari VS 5 hari; t=4,746; p=0,000).

Pihak rumah sakit diharapakan mengurangi pasien yang PAPS, khususnya lansia penderita fraktur; melengkapi pencatatan pada bagian rekam medis seperti jenis fraktur dan riwayat penyakit sebelumnya.

ABSTRACT

Fracture is one of the geriatric syndrome. By 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF) estimates that 150 million people aged >50 years in the world at risk of fractures. There are 110 elderly patients with fracture inpatient at RS Haji Medan in 2005-2009.

To find out the characteristics of fractures in elderly patients at RS Haji Medan in 2005-2009 conducted a descriptive study, case series design. Population and sample are 110 patients data (total sampling).

Trend visits patients based on data of 2005-2009 shows an increase with the line equation Y=17,2+1,6X. Highest proportion of patients aged 55-60 years (32,7%), women (57,3%), Jawa (31,8%), Islam (99,1%), low education (50,5%), not working (32,8%), married (70,9%), from the city of Medan (50,9%), Askes (61,8%), due to traumatic events (70,9%), pelvic (30,9% ), the surgery of single fracture (60,0%), duration of treatment average 11 days, recover/outpatient (81,8%).

The proportion of elderly patients with fractures in axial bone was significantly higher caused by pathological (64,3% VS 35,7%; p=0,000) while in apendikular bone caused by trauma events (81,8% VS 18,2%; p=0,000).

There was no significant difference between age (p=0,259) and sexes (p=0,438) based on fracture location, marital status based on the cause of fractures (p=0,214), the medical action based on the cost sources (p=0,244) and fracture location (p=0,465), duration of treatment average based on the cost sources (p=0,144), and cost sources based on the circumstances when go home (p=0,235).

The proportion of fractures cause in elderly men was significantly higher caused by trauma events (48,7% VS 28,1%; p=0,047) while in elderly women caused by pathological (71,9% VS 51,3%; p=0,047). Duration of treatment average surgery was significantly longer than without surgery (14 days VS 6 days; t=7,111; p=0,000). Duration of treatment average recover/outpatient was significantly longer than returning at their own requests (13 days VS 5 days; t=4,746; p=0,000).

The hospital is expected to reduce the patients with returning at their own requests, especially for elderly patients with fractures; complete listing on the medical records, such as the type of fracture and a history of previous illness.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk

mempertinggi derajat kesehatan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan

nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Selama ini epidemiologi banyak berkecimpung menangani masalah kesehatan

yang berhubungan dengan penyakit menular. Namun kemudian, epidemiologi

dituntut untuk memberikan perhatian kepada penyakit tidak menular (PTM).

Pentingnya pengetahuan tentang PTM dilatarbelakangi oleh kecenderungan semakin

meningkatnya prevalensi PTM dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.

Perubahan pola struktur masyarakat agraris ke masyarakat industri banyak memberi

andil terhadap perubahan sosial ekonomi dan gaya hidup yang pada gilirannya dapat

memicu peningkatan PTM dan kecelakaan. Perubahan pola dari penyakit menular ke

penyakit tidak menular ini lebih dikenal dengan sebutan transisi epidemiologi. 1

Salah satu ciri kependudukan abad ke-21 adalah meningkatnya populasi

penduduk lanjut usia (lansia) dengan sangat cepat. Pada tahun 2005 penduduk lansia

akan meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2025 yaitu menjadi sekitar 828 juta

jiwa atau 9,7% dari total penduduk dunia.3 Secara individu proses penuaan

menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan

penduduk lansia adalah masalah kesehatan. Penurunan fungsi organ menyebabkan

lansia rawan terhadap gangguan keseahatan.

Patah tulang (fraktur) merupakan salah satu dari sindrom geriatrik. Seiring

dengan bertambahnya usia, terdapat peningkatan hilangnya massa tulang secara

linear. Tingkat hilangnya massa tulang ini sekitar 0,5 - 1% per tahun dari berat tulang

pada wanita pasca menopause dan pria lebih dari 80 tahun. 4

5

Seorang wanita selama

kehidupannya akan kehilangan 40 – 50 % jumlah tulang secara keseluruhan.

Sedangkan pada pria hanya sebesar 20 – 30 %.

Pada tahun 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF)

memperkirakan sekitar 150 juta penduduk berusia di atas 50 tahun di seluruh dunia

terdeteksi menderita osteoporosis dan berisiko mengalami fraktur yang dapat

melumpuhkan dan menurunkan kualitas hidup. Sepertiga diantaranya harus terus

berbaring di tempat tidur, sepertiga lainnya harus dibantu untuk dapat berdiri dan

berjalan. Hanya sepertiga yang dapat sembuh dan beraktivitas dengan optimal. 6

Gangguan keseimbangan merupakan penyebab utama yang sering

mengakibatkan seorang lansia mudah jatuh. Berdasarkan hasil survei Ruben, dkk

(1999) di masyarakat Amerika Serikat, sekitar 30% lansia umur lebih dari 65 tahun

jatuh setiap tahunnya. Separuh dari angka tersebut mengalami jatuh berulang. Sebesar

5% dari penderita jatuh ini mengalami fraktur dan memerlukan perawatan di rumah

sakit.

7

World Health Organization (WHO) memperkirakan, pada tahun 2050

sebanyak 50% kasus patah tulang panggul di seluruh dunia akan terjadi di Asia. Pada

tahun 2004 IOF melaporkan, di Malaysia, Age Sex Specific Morbidity Rate (ASSMR)

patah tulang panggul pada lansia pria dan wanita usia diatas 50 tahun masing-masing

adalah 88 dan 218 per 100.000 populasi; di Thailand, ASSMR patah tulang panggul

pada lansia pria dan wanita usia diatas 50 tahun masing-masing adalah 114 dan 289

per 100.000 populasi; di Hongkong, kejadian patah tulang panggul meningkat 200%

dalam kurun waktu 20 tahun dan sekitar 10 lansia mengalami patah tulang panggul

setiap harinya; di Singapura, dalam 3 dekade, ASSMR patah tulang panggul pada

wanita usia diatas 50 tahun meningkat 5 kali lipat yakni dari 75 menjadi 405 per

100.000 populasi, sedangkan pada pria usia diatas 50 tahun meningkat dari 103

menjadi 152 per 100.000 populasi.

Berdasarkan hasil Analisis Data Risiko Osteoporosis oleh Puslitbang Gizi

Depkes bekerja sama dengan Fonterra Brands Indonesia tahun 2006 menyatakan, 2

dari 5 orang di Indonesia memiliki risiko osteoporosis. Angka ini lebih tinggi dari

prevalensi dunia, yakni 1 dari 3 orang berisiko menderita osteoporosis. Hal ini juga

didukung oleh

9

Indonesian White Paper yang dikeluarkan Perhimpunan Osteoporosis

Indonesia (Perosi) tahun 2007, osteoporosis pada wanita di atas 50 tahun mencapai

32,3% sementara pada pria di atas 50 tahun mencapai 28,8%.

Data Departemen Kesehatan menyebutkan, usia harapan hidup di Indonesia

meningkat dari 64,71 tahun (1995-2000) menjadi 67,68 tahun (2000-2005). Pada

tahun 2005, populasi penduduk berusia lebih dari 60 tahun mencapai 18,4 juta orang,

harus dikeluarkan untuk operasi patah tulang (Rp 10 juta - Rp 50 juta), tentu beban

yang ditimbulkan akibat kejadian fraktur pada lansia menjadi sangat besar.

Penelitian Juita Sinambela (2004) di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan

mencatat, pada tahun 2002 kejadian fraktur pada lansia berumur lebih dari 50 tahun

sebesar 30% dari seluruh kasus fraktur yang ada (49 kasus).

7

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Rumah Sakit Haji Medan,

dari tahun 2005-2009 terdapat 110 orang lansia (usia ≥ 55 tahun) penderita fraktur yang rawat inap di rumah sakit tersebut. Rincian tiap tahun yaitu pada tahun 2005

sebanyak 14 orang, tahun 2006 sebanyak 24 orang, tahun 2007 sebanyak 33 orang,

tahun 2008 sebanyak 10 orang, dan tahun 2009 sebanyak 29 orang. 11

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian

untuk mengetahui karakteristik lansia penderita fraktur rawat inap di Rumah Sakit

Haji Medan tahun 2005-2009.

1.2. Perumusan Masalah

Belum diketahui karakteristik lansia penderita fraktur yang rawat inap di

Rumah Sakit Haji Medan tahun 2005-2009.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui karakteristik lansia penderita fraktur yang rawat inap di

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui trend lansia penderita fraktur rawat inap berdasarkan data

tahun 2005-2009.

b. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan

sosiodemografi (umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, status

perkawinan, daerah asal, dan sumber biaya).

c. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan

penyebab terjadinya fraktur.

d. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan jenis

fraktur.

e. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan letak

fraktur.

f. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan

tindakan medik yang dilakukan.

g. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata lansia penderita fraktur.

h. Untuk mengetahui distribusi proporsi lansia penderita fraktur berdasarkan

keadaan sewaktu pulang.

i. Untuk mengetahui proporsi umur lansia berdasarkan letak fraktur.

j. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin lansia berdasarkan letak fraktur.

k. Untuk mengetahui proporsi penyebab fraktur berdasarkan letak fraktur.

l. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin berdasarkan penyebab fraktur.

m. Untuk mengetahui proporsi status perkawinan berdasarkan penyebab fraktur.

o. Untuk mengetahui proporsi tindakan medik yang dilakukan berdasarkan letak

fraktur.

p. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata berdasarkan sumber biaya.

q. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata berdasarkan tindakan medik.

r. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

s. Untuk mengetahui proporsi sumber biaya berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Sebagai bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit Haji Medan tentang

karakteristik lansia penderita fraktur yang rawat inap tahun 2005-2009

sehingga dapat berguna dalam menyediakan fasilitas pengobatan yang lebih

baik bagi penderita.

1.4.2. Sebagai sumber informasi atau referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan

penelitian tentang fraktur khususnya pada lansia.

1.4.3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan penerapan ilmu

bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lansia

2.1.1. Pengertian Lansia

Lansia (lanjut usia) adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu

proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Lebih rinci,

penduduk lansia dapat dilihat dari aspek biologi, ekonomi, sosial, dan batasan umur,

yaitu:

12, 13

a. Aspek Biologi: Lansia merupakan penduduk yang telah menjalani proses

penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin

rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit.

b. Aspek Ekonomi: Lansia dianggap sebagai warga yang tidak produktif lagi dan

hidupnya perlu ditopang oleh generasi yang lebih muda. Bagi penduduk lansia

yang masih memiliki pekerjaan, produktivitasnya sudah menurun dan

pendapatannya lebih rendah dibandingkan usia produktif. Namun, tidak semua

penduduk yang termasuk dalam kelompok umur lansia ini tidak memiliki

kualitas dan produktivitas.

c. Aspek Sosial: Di negara Barat, penduduk lansia memiliki strata sosial di bawah

kaum muda. Di masyarakat tradisional di Asia, seperti Indonesia, penduduk

lansia memiliki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat

d. Aspek Umur: Dari ketiga aspek di atas, pendekatan umur adalah yang paling

memungkinkan untuk mendefinisikan penduduk lansia. Departemen Kesehatan

RI mengelompokkan usia lanjut menjadi kelompok usia lanjut dini yaitu

kelompok yang mulai memasuki usia lanjut (55-64 tahun); kelompok usia lanjut

yaitu kelompok dalam masa senium (65-70 tahun); dan kelompok usia lanjut

dengan risiko tinggi (> 70 tahun).

Proses penuaan adalah proses alami, akan tetapi sering menimbulkan masalah

karena secara fisiologik akan terjadi kemunduran berbagai organ tubuh.14 Beberapa

ahli mengatakan bahwa proses menua adalah penimbunan semua perubahan yang

menyertai bertambahnya usia. Penuaan dapat menyebabkan berbagai kemunduran

fungsional, yang akhirnya dapat memicu timbulnya penyakit.

2.1.2. Lansia di Indonesia

15

Peningkatan jumlah lansia terjadi baik di negara maju maupun di negara

sedang berkembang. Gejala menuanya struktur penduduk (ageing population) juga

terjadi di Indonesia. Jika pada tahun 1990 jumlah lansia hanya sekitar 11 juta maka

pada tahun 2020 jumlah itu diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 29 juta,

Tabel 2.1. Pertumbuhan Penduduk Lansia di Indonesia (1971-2020)

Tahun Penduduk Lansia (Usia ≥ 60 tahun) Jumlah (ribuan) Persentase (%)

1971

Sumber: BPS, Sensus Penduduk; dan LD-FEUI, Projeksi Penduduk Indonesia 1990-2020

Proses penuaan akan berkaitan dengan proses degeneratif tubuh dengan segala

penyakit yang terkait, termasuk gangguan mobilitas dan alat gerak. Dengan demikian,

golongan lansia ini akan memberikan masalah kesehatan khusus yang memerlukan

bantuan pelayanan kesehatan tersendiri. Dengan usia lanjut dan sisa kehidupan yang

ada, kehidupan lansia terisi dengan 40% masalah kesehatan.

2.2. Sistem Rangka Manusia

Rangka manusia dewasa tersusun dari tulang-tulang (sekitar 206 tulang) yang

membentuk suatu kerangka tubuh yang kokoh. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan,

rangka kemudian digolongkan menjadi rangka aksial, rangka apendikular, dan

persendian antar tulang.

16

a. Rangka Aksial, terdiri dari 80 tulang yang membentuk aksis panjang pada tubuh

dan melindungi organ-organ pada kepala dan leher. Rangka aksial terdiri dari

iga). Kolumna vertebrata terdiri dari 26 vertebrata. Tengkorak diseimbangkan

pada kolumna vertebrata yang terdiri dari tulang kranial yang berfungsi menutupi

dan melindungi otak dan organ-organ panca indera, tulang wajah yang

memberikan bentuk pada muka dan berisi gigi, 6 tulang auditori (telinga) yang

terlibat dalam transmisi suara, dan tulang hioid yang menyangga lidah dan laring

serta membantu dalam proses menelan. Kerangka toraks meliputi tulang-tulang

iga dan sternum yang membungkus dan melindungi organ-organ toraks.

b. Rangka Apendikular, terdiri dari 126 tulang yang membentuk lengan, tungkai,

dan tulang pektoral serta tonjolan pelvis yang menjadi tempat melekatnya lengan

dan tungkai pada rangka aksial.

c. Persendian adalah artikulasi dari dua tulang atau lebih.

2.2.1. Fungsi Tulang

Tulang mempunyai berbagai peranan bagi tubuh antara lain : 16

a. Memberikan topangan dan bentuk pada tubuh.

b. Pergerakan. Tulang berartikulasi dengan tulang lain pada sebuah persendian dan

berfungsi sebagai pengugkit. Jika otot-otot (yang tertanam pada tulang)

berkontraksi, kekuatan yang diberikan pada pengungkit menghasilkan gerakan.

c. Sistem rangka melindu ngi organ-organ lunak yang ada dalam tubuh.

d. Pembentukan sel darah. Sumsum tulang merah yang ditemukan pada orang

dewasa dalam tulang sternum, tulang iga, badan vertebrata, tulang pipih pada

kranium, dan pada bagian ujung tulang panjang, merupakan tempat produksi sel

e. Tempat penyimpanan mineral. Kalsium dan fosfor disimpan dalam tulang agar

bisa ditarik kembali dan dipakai untuk fungsi-fungsi tubuh, zat tersebut

kemudian diganti melalui nutrisi yang diterima.

2.2.2. Komposisi Jaringan Tulang

a. Tulang tediri dari matriks ekstraselular. Sel-sel tersebut adalah osteosit,

osteoblas, dan osteoklas.

16, 17

b. Matriks tulang tersusun dari serat-serat kolagen organik yang tertanam pada

substansi dasar dan garam-garam anorganik tulang seperti fosfor dan kalsium.

Substansi dasar tulang terdiri dari sejenis proteoglikan yang tersusun terutama

dari kondroitin sulfat dan sejumlah asam hialuronat yang bersenyawa dengan

protein. Garam-garam tulang berada dalam bentuk kristal kalsium fosfat yang

disebut hidroksiapatit. Persenyawaan antara kolagen dan kristal hidroksiapatit

bertanggung jawab atas daya regang dan daya tekan tulang yang besar.

c. Tulang cancellus (berongga) dan tulang kompak. Tulang cancellus tersusun dari

batang-batang halus dan ireguler yang bercabang serta saling tumpang tindih

untuk membentuk jaring-jaring spikula dengan rongga yang mengandung

sumsum. Tulang kompak adalah jaringan yang tersusun rapat, terutama

ditemukan sebagai lapisan di atas tulang cancellus. Jumlah tulang kompak dan

cancellus relatif bervariasi bergantung pada jenis tulang dan bagian yang berbeda

2.2.3. Pembentukan dan Reabsorbsi Tulang 6

Sel-sel dalam tulang yang terutama berhubungan dengan pembentukan dan

reasorbsi tulang adalah osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast adalah sel

pembentuk tulang yang mengsekresi kolagen, membentuk matriks sekitar mereka

sendiri yang kemudian mengalami kalsifikasi. Osteosit adalah sel-sel tulang yang

dikelilingi oleh matriks yang telah mengalami kalsifikasi. Sel-sel osteosit

mengirimkan tonjolan-tonjolannya ke dalam kanalikuli yang bercabang-cabang

diseluruh tulang. Osteoklas adalah sel multinuklear yang mengerosi dan mereasorbsi

tulang yang sebelumnya terbentuk.

Osteoklas dianggap berasal dari sistem sel hemopoitik melalui monosit.

Mereka memfagositosis tulang dan mencernakannya dalam sitoplasmanya. Osteoblas

sebaliknya, berasal dari sel osteoprogenitor yang berasal dari mesenkim. Osteoblas

membentuk matriks tulang dan bila mereka dikelilingi tulang baru, menjadi osteosit.

Osteosit akan tetap berhubungan satu dengan lainnya dan dengan osteoblas melalui

tonjolan-tonjolan sitoplasma yang panjang yang berjalan melalui saluran-saluran pada

tulang. Osteoblas, osteoklas dan osteosit semuanya dipengaruhi oleh hormon-hormon

yang mengatur struktur tulang.

Osteoklas, seperti telah dijelaskan diatas, adalah “giant cell” yang berinti

banyak, dengan ukuran diameter 20 – 100 mikron. Ditemukan pada permukaan tulang

yang menimbulkan proses erosi atau reasorbsi, dimana osteoklas ini akan membentuk

lubang-lubang disebut lakuna. Satu sel osteoklas dapat menghancurkan 100 – 150 sel

mesenkim, ditemukan pada permukaan tulang yang mengalami proses pertumbuhan

dan perubahan (remodeling).

2.2.4. Kepadatan (Densitas Tulang)

Kepadatan tulang erat hubungannya dengan kekuatan tulang dan

perubahan-perubahan tulang yang terjadi selama kehidupan. Kepadatan tulang meningkat selama

periode pertumbuhan. Pada wanita usia 35 – 40 tahun dengan menstruasi yang

teratur, kepadatan tulang tidak meningkat atau menurun. Pertumbuhan tulang

mencapai puncaknya pada usia 25 – 35 tahun untuk tulang-tulang trabekular (antara

lain tulang belakang) dan pada usia 35 – 40 tahun untuk tulang-tulang kortikal.

Setelah pematangan tulang selesai, kehilangan tulang dimulai dan berlangsung terus

sampai usia 85 – 90 tahun.

6

Pada periode menopause, kepadatan tulang trabekular akan menurun yaitu

pada tulang belakang sebesar 1 – 8 % pertahun dan pada leher tulang paha terjadi

penurunan tulang kortikal sebesar 0,5 - 5 % pertahun. Seorang wanita selama

kehidupannya akan kehilangan 40 – 50 % jumlah tulang secara keseluruhan.

Sedangkan pada pria hanya sebesar 20 – 30 %.

Banyaknya kehilangan massa tulang pada wanita, selain disebabkan pertambahan

usia dihubungkan juga dengan penurunan kadar estrogen dalam darah karena penurunan

fungsi dan terhentinya fungsi ovarium. Pada wanita postmenopause jumlah kehilangan

2.3. Pengertian Fraktur

Fraktur berarti suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang (diskontinuitas

tulang) oleh tenaga yang melebihi kekuatan tulang.18 Fraktur terjadi ketika tekanan

yang kuat diberikan pada tulang normal atau tekanan yang sedang pada tulang yang

terkena penyakit, misalnya osteoporosis.19 Fraktur merupakan keluhan terbanyak

diantara penyakit orthopedi.20

2.4. Klasifikasi Fraktur

2.4.1. Klasifikasi Fraktur berdasarkan Garis Patahan

21, 22, 23

Berdasarkan garis patahan pada tulang, fraktur terbagi atas :

a. Fraktur Dahan Hijau (Greenstick); pada tipe ini, tulang bengkok atau

melengkung (seperti ranting hijau yang dipatahkan). Fraktur ini lebih sering

ditemukan pada anak-anak yang tulangnya lebih elastis dari tulang orang dewasa.

b. Fraktur Fissura; pada tipe ini, tulang yang mengalami fraktur tidak disertai

perubahan letak tulang yang berarti. Biasanya tulang akan tetap di tempatnya

setelah tindakan reduksi.

c. Fraktur Impresi; pada tipe ini, fraktur akan menimbulkan lekukan pada tulang.

d. Fraktur Kompresi; yaitu fraktur yang terjadi akibat kekuatan besar pada tulang

pendek atau epifisis tulang pipa.

e. Fraktur Kominutif; pada tipe ini, fraktur yang terjadi lebih dari dua fragmen.

f. Fraktur Impaksi; pada tipe ini, fragmen-fragmen tulang terdorong masuk ke arah

dalam tulang satu sama lain sehingga tidak dapat terjadi gerakan di antara

fragmen-fragmen tersebut.

g. Fraktur Patologis; yaitu fraktur yang disebabkan oleh adanya proses patologis,

misalnya tumor atau osteoporosis tulang. Dengan trauma yang ringan saja tulang

akan menglami fraktur.

2.4.2. Klasifikasi Fraktur berdasarkan Hubungan Antara Tulang dengan Udara Luar

Fraktur dapat dibagi berdasarkan ada tidaknya hubungan antara patahan

tulang dengan udara luar, yakni:

a. Fraktur Tertutup (Close Fracture/Simple Fracture); yaitu jika patahan tulang

tidak berhubungan dengan udara luar, kulit tidak rusak, dan tidak ada luka yang

terjadi di sekitar tempat fraktur.

b. Fraktur Terbuka (Open Fracture/Compound Fracture); yaitu jika patahan tulang

berhubungan dengan udara luar, kulit bagian luar rusak atau robek. Luka bisa

disebabkan karena tulang yang menembus (merobek) dari dalam atau akibat

trauma yang langsung mengenainya dari luar. Fraktur terbuka dibagi menjadi tiga

derajat yang ditentukan oleh berat ringannya luka dan berat ringannya patah

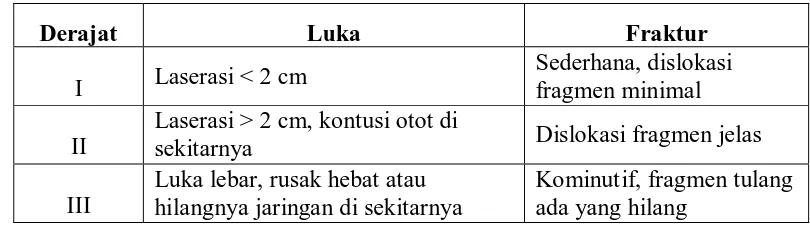

Tabel 2.2. Derajat Fraktur Terbuka

Derajat Luka Fraktur

I Laserasi < 2 cm

Sederhana, dislokasi fragmen minimal

II

Laserasi > 2 cm, kontusi otot di

sekitarnya Dislokasi fragmen jelas

III

Luka lebar, rusak hebat atau hilangnya jaringan di sekitarnya

Kominutif, fragmen tulang ada yang hilang

2.5. Epidemiologi Fraktur 2.5.1. Distribusi Fraktur a. Orang (Person)

Pada tahun 2007, International Osteoporosis Foundation (IOF)

memperkirakan sekitar 150 juta penduduk berusia di atas 50 tahun di seluruh dunia

terdeteksi menderita osteoporosis dan berisiko mengalami fraktur.7 Satu dari tiga

wanita di dunia berisiko mengalami osteoporosis, sedangkan pada pria hanya satu

kasus dari 50 orang pria. Hal ini diduga berkaitan dengan adanya masa menopause

pada wanita yang dapat mempengaruhi penurunan massa tulang.

Di Amerika Serikat, secara etnik dikatakan bahwa golongan kulit putih lebih

sering mengalami patah tulang daripada golongan kulit hitam. 24

6

Di antara wanita kulit

putih yang hidup hingga usia 80 tahun, hampir 50% memiliki kemungkinan akan

mengalami patah tulang osteoporosis pada tulang punggung, panggul, dan lengan

bawah.26 Di Amerika Serikat, insiden patah tulang lebih tinggi pada orang kulit putih

putih, risiko patah tulang panggul adalah 1 dari 6 wanita sedangkan risiko diagnosis

kanker payudara adalah 1 dari 9 wanita.

b. Tempat (Place)

25

Menurut data IOF tahun 2009, diperkirakan bahwa di Eropa, 611.000 wanita

dan 179.000 pria akan menderita patah tulang panggul setiap tahun; Di Inggris,

diperkirakan 1 dari 2 wanita dan 1 dari 5 pria akan mengalami patah tulang setelah

usia 50 tahun; Di Denmark, diperkirakan prevalensi osteoporosis pada orang berusia

50 tahun atau lebih adalah sekitar 41% pada wanita dan 18% pada pria. 25

The National Osteoporosis Foundation di Amerika Serikat melaporkan bahwa

pada tahun 2010, sekitar 12 juta orang di atas usia 50 tahun diperkirakan mengalami

osteoporosis dan 40 juta lainnya memiliki massa tulang yang rendah. Pada tahun

2020, diperkirakan meningkat menjadi 14 juta kasus osteoporosis dan lebih dari 47

juta kasus massa tulang yang rendah.

Dalam sebuah studi terhadap 5 negara di Amerika Latin (Argentina, Brazil,

Kolombia, Meksiko, dan Puerto Riko) tahun 2009, prevalensi patah tulang belakang

pada wanita di atas usia 50 tahun adalah sekitar 15% dan meningkat menjadi 28%

pada wanita yang berusia lebih dari 80 tahun.

Menurut data IOF tahun 2009, Iran menyumbang 0,85% dari beban global

patah tulang panggul dan 12,4% dari beban patah tulang panggul di Timur Tengah.

Di Arab Saudi, dengan jumlah penduduk usia 50 tahun atau lebih sebesar 1.461.401

c. Waktu (Time)

Menurut Kanis, seorang tokoh WHO dalam bidang osteoporosis, jumlah patah

tulang osteoporotik meningkat dengan cepat. Pada tahun 1990, di seluruh dunia

terjadi 1,7 juta kasus patah tulang panggul. Angka ini diperkirakan mencapai 6,3 juta

pada tahun 2050, seiring dengan semakin tingginya usia harapan hidup.

Untuk tahun 2000, terdapat sekitar 9 juta kasus baru patah tulang karena

osteoporosis di dunia. Sekitar 1,6 juta berada di panggul, 1,7 juta berada di lengan

bawah, dan 1,4 juta orang mengalami patah tulang belakang.

24

Pada tahun 2007, IOF memperkirakan sekitar 150 juta penduduk berusia di

atas 50 tahun di seluruh dunia terdeteksi menderita osteoporosis dan berisiko

mengalami fraktur yang dapat melumpuhkan dan menurunkan kualitas hidup. 25

Menurut data yang diperoleh dari IOF, pada tahun 2000, di Eropa, terdapat

sekitar 4 juta kasus patah tulang baru, dengan 8 fraktur setiap menit atau 1 fraktur

setiap 8 detik. Jumlah patah tulang osteoporosis diperkirakan sekitar 3,79 juta. Pada

tahun 2010, di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 12 juta orang berusia di atas 50

tahun akan mengalami osteoporosis dan 40 juta lainnya memiliki massa tulang yang

rendah. WHO memperkirakan, pada tahun 2050 sekitar 50% kasus patah tulang

panggul di seluruh dunia akan terjadi di Asia.

7

Data Departemen Kesehatan menyebutkan, pada tahun 2005, populasi

penduduk berusia lebih dari 60 tahun di Indonesia mencapai 18,4 juta orang. Dari

jumlah itu, 19,7% diantaranya menderita fraktur. 25

2.5.2. Determinan Fraktur a. Host

a.1. Usia, Jenis Kelamin, dan Ras

Seiring dengan bertambahnya usia terdapat peningkatan hilangnya massa

tulang secara linear. Kehilangan massa tulang ini lebih nyata pada wanita dibanding

pria. Tingkat hilangnya massa tulang ini sekitar 0,5 - 1% per tahun dari berat tulang

pada wanita pasca menopause dan pada pria lebih dari 80 tahun.

Kehilangan massa tulang pada wanita lebih besar dibandingkan pria. Hal ini

disebabkan karena pada masa menopause wanita mengalami kehilangan massa tulang

yang lebih besar dibanding pria pada usia yang sama. Dengan demikian, menopause

merupakan suatu risiko terjadinya fraktur.

5

24

Banyaknya kehilangan massa tulang pada

wanita, selain disebabkan pertambahan usia dihubungkan juga dengan penurunan

kadar estrogen dalam darah karena penurunan fungsi ovarium.6

Satu dari tiga wanita di dunia berisiko mengalami osteoporosis, sedangkan

pada pria hanya satu kasus dari lebih 50 orang pria.24 Menurut data IOF tahun 2009,

di Inggris, diperkirakan 1 dari 2 wanita dan 1 dari 5 pria akan mengalami patah tulang

setelah usia 50 tahun.

Umumnya, ras campuran Afrika-Amerika memiliki massa tulang tertinggi,

sedangkan ras kulit putih khususnya keturunan dari Eropa Utara, memiliki massa

tulang terendah. Massa tulang pada ras campuran Asia-Amerika berada diantara

keduanya. Kita tidak mengetahui mengapa ras Afrika-Amerika memiliki massa

tulang tertinggi, tapi kita tahu mereka memiliki rangka tulang yang besar. 25

Kemungkinan jarak tempat tinggal dari garis khatulistiwa berkaitan dengan

risiko patah tulang. Misalnya, wanita kulit putih yang memiliki warna kulit terang

dan tinggal jauh dari garis khtulistiwa di negara-negara seperti Swedia atau Norwegia

memiliki risiko patah tulang yang tinggi. Sebaliknya, wanita Afrika yang berkulit

gelap memiliki risiko patah tulang yang cukup rendah.

Sebuah survei yang dilakukan oleh The United States National Health and

Nutrition Survey (NHANES) tahun 2000 menunjukkan, prevalens osteoporosis pada

wanita Amerika non-Hispanik (kulit putih) adalah 27% (50-59 tahun), 32% (60-69

tahun), dan 41% (≥ 70 tahun). Penelitian sebelumnya yang dialakukan Rochester pada tahun dan tempat yang sama menunjukkan prevalens yang lebih rendah pada

wanita kulit hitam, yakni 14,8% (umur 50-59 tahun), 21,6% (umur 60-69 tahun),

38,5% (70-79 tahun), dan 70 % (≥ 80 tahun).

26

a.2. Faktor Gaya Hidup (Life Style)

27

a.2.1. Merokok: Tembakau dapat meracuni tulang dan juga menurunkan kadar

estrogen. Wanita yang merokok dapat mengalami menopause dini (5 tahun

lebih awal) daripada yang bukan perokok.26 Penelitian Scane et al (1999) di

Amerika dengan desain Case Control memperlihatkan pria yang mengalami

patah tulang belakang memiliki kebiasaan merokok 2,8 kali lebih besar

dibanding pria yang tidak mengalami patah tulang belakang (Odds Ratio

[OR]: 2,8; 95% CI: 1,2-6,7).

a.2.2. Mengkonsumsi Alkohol: Konsumsi alkohol yang berlebihan selama

bertahun-tahun mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Pada wanita pasca

demikian juga dengan tulang yang patah. Alkohol dapat secara langsung

meracuni jaringan tulang atau mengurangi massa tulang melalui nutrisi yang

buruk karena peminum berat biasanya tidak mengkonsumsi makanan yang

sehat dan mendapatkan hampir seluruh kalori dari alkohol.26 Konsumsi lebih

dari 4 unit alkohol/hari dapat melipatgandakan risiko patah tulang panggul.25

Alkohol yang berlebihan juga meningkatkan risiko jatuh yang bisa

mengakibatkan patah tulang.

a.2.3. Aktivitas Fisik: Latihan beban ringan akan menekan rangka tulang yang

menyebabkan tulang berkontraksi sehingga merangsang pembentukan tulang.

Sebaliknya, ketidakaktifan karena istirahat di tempat tidur yang

berkepanjangan dapat mengurangi massa tulang. Wanita berusia lanjut yang

berdiri kurang dari 5 jam sehari memiliki risisko patah tulang panggul hampir

2 kali lebih besar dari wanita yang lebih aktif. 26

a.2.4. Pemasukan Kalsium dan Vitamin D: pemasukan kalsium dan vitamin D yang

rendah mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Menurut Recommended

Dailiy Allowance (RDA), jumlah kalsium yang dibutuhkan untuk memelihara

atau melindungi massa tulang setelah menopause bertambah dari 800 menjadi

1000-1500 mg/hari. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penghuni panti

wreda yang berusia 80 tahunan mendapati bahwa suplemen vitamin 500

mg/hari ditambah 800 IU (International Unit) vitamin D setiap hari

mengurangi risiko patah tulang panggul dan patah tulang lainnya dalam

sepertiga dari periode perawatan selama 18 bulan. 26

a.3. Faktor Genetika (Sejarah Keluarga)

Faktor genetika juga memilki kontribusi terhadap massa tulang dan dapat

membuat rentan atau melindungi kita dari risiko patah tulang. Anak perempuan dari

wanita yang mengalami patah tulang osteoporosis rata-rata memiliki massa tulang

yang lebih rendah dari normal usia mereka (3-7% lebih rendah).

Sejarah patah tulang karena osteoporosis dalam keluarga sangat penting dalam

menentukan risiko seseorang mengalami patah tulang. Dalam sebuah studi

epidemiologi di Amerika dengan desain Kohort menunjukkan pasien dengan ayah

yang memiliki sejarah osteoporosis berisiko mengalami patah tulang 2,16 kali lebih

besar dibandingkan pasien dengan ayah yang tidak memiliki sejarah osteoporosis

(Relative Risk [RR]: 2,16; 95% CI: 1,38-3,37).

26

b. Agent

27

Fraktur dapat terjadi akibat: 21, 29

b.1. Peristiwa Trauma

Sebagian besar fraktur disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba atau berlebihan.

Kekuatan tersebut dapat berupa pemukulan, penghancuran, penekukan,

pemuntiran, atau penarikan. Bila terkena kekuatan langsung, tulang dapat patah

pada tempat yang terkena. Bila terkena kekuatan tak langsung, dapat

mengalami fraktur pada tempat yang jauh dari tempat yang terkena kekuatan

itu.

b.2. Patologik, yang terdiri dari kelelahan atau tekanan dan kelemahan abnormal

pada tulang. Pada kelelahan atau tekanan, retak dapat terjadi pada tulang seperti

paling sering ditemukan pada tibia, fibula, atau metatarsal, terutama pada atlet,

penari, dan calon tentara yang jalan berbaris dalam jarak jauh. Sementara itu,

pada kelemahan abnormal tulang, fraktur dapat terjadi oleh tekanan yang

normal jika tulang tersebut lemah. Beberapa penyebab penting dari fraktur

patologis ini adalah penyakit metabolisme tulang seperti osteoporosis dan

osteomalasia; penyakit Paget (tulang sangat rapuh); dan kista atau

displasia-displasia.

c. Environment

Kecelakaan merupakan penyebab jatuh yang utama (30-50% kasus jatuh

lansia). Sekitar 70% kasus jatuh pada lansia terjadi di rumah, 10% terjadi di tangga,

dengan kejadian jatuh pada saat turun tangga lebih banyak dibanding saat naik, yang

lainnya terjadi karena tersandung atau menabrak sesuatu. 5

Kejadian murni kecelakaan misalnya terpeleset atau tersandung. Gabungan

antara lingkungan yang jelek dengan kelainan-kelainan akibat proses menua misalnya

karena mata kurang awas, benda-benda yang ada di rumah tertabrak kemudian jatuh.

Faktor-faktor lingkungan yang sering dihubungkan dengan kejadian kecelakaan pada

lansia antara lain alat-alat atau perlengkapan rumah tangga yang sudah tua, tidak

stabil, atau berada di bawah; WC yang rendah/jongkok; tempat berpegangan yang

tidak kuat/tidak mudah dipegang; lantai yang tidak datar atau menurun; karpet yang

tidak direkatkan dengan baik, keset yang tebal/menekuk pinggirnya dan benda-benda

alas lantai yang licin atau mudah tergeser; lantai yang licin atau basah; penerangan

yang tidak baik (kurang atau menyilaukan); alat bantu jalan yang tidak tepat ukuran,

2.6. Komplikasi Fraktur

Komplikasi Fraktur dapat dibagi menjadi komplikasi segera, komplikasi dini,

dan komplikasi lambat/kemudian. Komplikasi segera terjadi pada saat terjadinya

patah tulang atau segera setelahnya. Komplikasi dini terjadi dalam beberapa hari

setelah kejadian patah tulang. Komplikasi lambat/kemudian terjadi lama setelah patah

tulang.

22

Penyulit segera dan setempat merupakan kerusakan yang langsung disebabkan

oleh trauma di samping patah tulang dan dislokasi. Penyulit dini dapat berupa

nekrosis dan gangguan penyembuhan. Sementara itu, penyulit lambat/kemudian

merupakan komplikasi dini dari fraktur atau dislokasi tetapi efek-efek klinik dan

radiologi tidak terlihat sampai beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan

kemudian.

2.7. Proses Penyembuhan Fraktur

Proses penyembuhan fraktur adalah proses biologis alami yang akan terjadi

pada setiap patah tulang. Secara umum proses penyembuhan fraktur ini dibagi

menjadi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut : 22

a. Hematom segera setelah cedera

Pada permulaan akan terjadi perdarahan di sekitar patahan tulang yang

disebabkan oleh terputusnya pembuluh darah pada tulang dan periost. Fase ini

b. Pembentukan kalus

Hematom ini kemudian akan menjadi medium pertumbuhan sel jaringan fibrosis

dan vaskuler hingga hematom berubah menjadi jaringan fibrosis dengan kapiler

didalamnya. Jaringan ini yang menyebabkan fragmen tulang saling menempel.

Fase ini disebut fase jaringan fibrosis dan jaringan yang menempelkan fragmen

patahan tulang disebut kalus fibrosa.

c. Penyatuan tulang

Pada tahap selanjutnya terjadi penulangan atau osifikasi. Kesemuanya ini

menyebabkan kalus fibrosa berubah menjadi kalus tulang. Pada foto Roentgen

proses ini terlihat sebagai bayangan radiopak tetapi bayangan garis patah tulang

masih terlihat. Fase ini merupakan fase penyatuan klinis.

d. Konsolidasi dan proses swapugar

Selanjutnya terjadi penggantian sel tulang secara berangsur-angsur oleh sel

tulang yang mengatur diri sesuai dengan garis tekanan dan tarikan yang bekerja

pada tulang. Akhirnya sel tulang ini mengatur diri secara lamellar seperti sel

tulang normal. Kekuatan kalus ini sama dengan kekuatan tulang biasa.

2.8. Pencegahan Fraktur 2.8.1. Pencegahan Primordial

Pencegahan primordial bertujuan untuk mempertahankan kondisi dasar atau

status kesehatan masyarakat yang besifat positif agar dapat mengurangi kemungkinan

Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan primordial

terhadap fraktur antara lain:

a. Hilangkan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Merokok dapat

menyebabkan kepadatan tulang menjadi lebih rendah sehingga lebih berisiko

terhadap patah tulang dan risiko ini meningkat dengan bertambahnya usia. Risiko

patah tulang belakang dan panggul pada pria dan wanita meningkat dengan

asupan alkohol berat, terutama pada asupan jangka panjang.

b. Konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Berbagai

penelitian telah membuktikan adanya penambahan densitas tulang pada

pemberian kalsium. Sementara itu, vitamin D berperan dalam menyediakan

cadangan kadar kalsium dan fosfat untuk proses mineralisasi tulang. 25

c. Berolahraga untuk menguatkan otot sekaligus menguatkan tulang (misalnya jalan

dan jogging). Pidato Menkes RI dalam peringatan Hari Osteoporosis Nasional

tahun 2009 menyebutkan, cara praktis mencegah osteoporosis dini adalah

melakukan aktifitas fisik dengan berolah raga secara baik, benar, terukur, teratur

(BBTT) paling tidak 30 menit, 3 kali seminggu.

24

2.8.2. Pencegahan Primer

10

Pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang

sehat agar tetap sehat atau tidak sakit.

Untuk mengurangi risiko patah tulang pada lansia dapat dilakukan dengan: 31

a. Hindari risiko jatuh bagi lansia. Jangan melakukan aktivitas fisik yang sangat

melelahkan atau berisiko tinggi untuk terjadinya jatuh. Keadaan lingkungan

Penerangan rumah harus cukup tetapi tidak menyilaukan. Lantai rumah datar,

tidak licin, bersih dari benda-benda kecil yang sulit dilihat. Peralatan rumah

tangga yang sudah tidak aman (lapuk, dapat bergeser sendiri) sebaiknya diganti,

peralatan rumah ini sebaiknya diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak

mengganggu jalan/tempat aktivitas lansia. Lantai kamar mandi harus bersih dan

tidak licin, sebaiknya diberi pegangan pada dindingnya, dan pintu harus mudah

dibuka. WC sebaiknya dengan kloset duduk dan diberi pegangan di dinding.

b. Lakukan pemeriksaan massa tulang. Pemeriksaan massa tulang sangat

bermanfaat dalam mengidentifikasi penurunan massa tulang seseorang sehingga

meminimalkan risiko fraktur, mencegah terjadinya fraktur di masa yang akan

datang dan dapat memonitor terapi untuk menjaga massa tulang. Bone

Densitometri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur massa

tulang terutama bagi mereka yang rentan terhadap fraktur. Bone Densitometri

ditetapkan oleh WHO sebagai golden standard dalam pemeriksaan massa

tulang.

5

c. Terapi Estrogen. Pemberian estrogen dapat mencegah kehilangan tulang pada

wanita post menopause. Secara epidemiologik, estrogen dapat menurunkan risiko

terjadi fraktur tulang belakang sampai 90% serta fraktur pergelangan tangan dan

paha sampai 50%. Beberapa prinsip pemberian estrogen yang dianjurkan adalah:

Mulailah selalu dengan estrogen lemah (estradiol) dengan dosis rendah;

dilakukan secara siklik; usahakan selalu dikombinasikan dengan progesteron;

diberikan pengawasan ketat selama pemberian; apabila terjadi perdarahan, perlu

Dalam apabila sebelum dan selama masa terapi ditemukan keluhan nyeri dada,

hipertensi kronik, hiperlipidemia, dan diabetes mellitus.

d. Masukan kalsium dan vitamin D yang adekuat bagi lansia. 6

2.8.3. Pencegahan Sekunder

6

Pencegahan sekunder ditujukan pada lansia yang telah mengalami fraktur.

Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan mendeteksi penyakit secara dini dan

pengobatan yang cepat dan tepat.

Pengobatan patah tulang pada lansia hingga kini masih jauh dari memuaskan.

Masalah ini disebabkan terutama oleh karena pasien adalah lansia, dimana kecepatan

remodeling atau pembaharuan tulang sudah menurun. Upaya untuk menghambat

penyerapan tulang dan meningkatkan pembentukan tulang akan memerlukan waktu

lama sampai perbaikan secara klinik dicapai. Pengobatan yang lama ini juga

berpengaruh pada ketaatan pasien dalam berobat. 31

Dengan demikian, dalam penatalaksanaan fraktur pada lansia, selain usaha

pengobatan untuk memperbaiki kelainan yang terjadi juga diperlukan tindakan

pencegahan.

33

Penatalaksanaan kasus-kasus fraktur pada lansia terdiri dari: 33

a. Tindakan terhadap fraktur: Apakah penderita memerlukan tindakan operatif,

ataukah oleh karena suatu sebab tidak boleh dioperasi dan hanya dilakukan

tindakan konvensional. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan bagian ortopedi. 5

b. Tindakan terhadap jatuh: Mengapa penderita mengalami jatuh, apa penyebabnya,

c. Tindakan terhadap kerapuhan tulang: Apa penyebabnya, bagaimana memperkuat

kerapuhan tulang yang telah terjadi. Tindakan terhadap hal ini biasanya tidak

bisa mengembalikan tulang seperti semula, tetapi bisa membantu mengurangi

nyeri dan mempercepat penyembuhan fraktur.

d. Keperawatan dan rehabilitasi untuk mencegah komplikasi imobilitas (infeksi,

dekubitus, konfusio) dan upaya agar penderita secepat mungkin bisa mandiri

lagi.

2.8.4. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ini ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan

penderita dan mengadakan rehabilitasi. Pencegahan ini terus diupayakan selama

penderita belum meninggal dunia. Upaya pencegahan tingkat ketiga ini dapat

dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang cacat serta mendirikan

pusat-pusat rehabilitasi medik.31 Perawatan rehabilitatif pada pasien mencakup terapi fisik

yang terdiri dari berbagai macam latihan.

Selain keterbatasan fisik, setelah mengalami fraktur penderita juga dapat

mengalami gangguan psikologis, mempengaruhi mood, mengurangi rasa percaya diri,

dan mengalami depresi. Untuk itu, rehabilitasi penderita sebaiknya dibantu dengan

pemberian dukungan semangat baik dari terapis, kerabat, maupun orang-orang sekitar

penderita.

34

BAB 3

KERANGKA KONSEP

3.1. Kerangka Konsep

Karakteristik Lansia Penderita Fraktur 1. Sosiodemografi

Umur

Jenis Kelamin Suku

Agama Pendidikan Pekerjaan

Status Perkawinan Daerah Asal Sumber Biaya 2. Sebab Fraktur 3. Letak Fraktur 4. Tindakan Medik

5. Lama Rawatan Rata-rata 6. Keadaan Sewaktu Pulang

3.2. Defenisi Operasional

3.2.1. Lansia penderita fraktur adalah lansia yang dinyatakan menderita fraktur

berdasarkan diagnosa dokter Rumah Sakit Haji Medan yang dicatat pada kartu

status.

3.2.2. Sosiodemografi lansia penderita fraktur, dibedakan atas :

a. Umur adalah usia lansia penderita fraktur sesuai yang tercatat dalam kartu

status yang kemudian dikatagorikan dengan menggunakan rumus Sturges: