KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDICITIS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TEMBAKAU DELI PTP NUSANTARA II MEDAN

TAHUN 2005-2009

SKRIPSI

Oleh :

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2010 BELLA SELVIA

KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDICITIS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TEMBAKAU DELI PTP NUSANTARA II MEDAN

TAHUN 2005-2009

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh : BELLA SELVIA

NIM. 061000034

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi Dengan Judu l:

KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDICITIS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TEMBAKAU DELI PTP NUSANTARA II MEDAN

TAHUN 2005-2009

Yang Dipersiapkan dan Dipertahankan Oleh:

BELLA SELVIA NIM. 061000034

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 9 Juni 2010 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Tim Penguji

Ketua Penguji Penguji I

Prof. dr. Nerseri Barus, MPH Drs. Jemadi, M. Kes NIP. 194508171973022001 NIP. 196404041992031005

Penguji II Penguji III

Prof. dr. Sori Muda Sarumpaet, MPH drh. Rasmaliah, M. Kes NIP. 194904171979021001 NIP. 195908181985032002

Medan, Juni 2010 Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara Dekan,

ABSTRAK

Appendicitis merupakan infeksi pada appendiks. Di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2001 terdapat 60 penderita berusia diatas 15 tahun. Di RSU Kabanjahe tahun 2004-2007 terdapat 126 penderita appendicitis. Appendisitis dapat terjadi pada semua umur dengan rasio pria : wanita sebanding. Di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009 tercatat 174 penderita rawat inap.

Untuk mengetahui karakteristik penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009, dilakukan penelitian deskriptif dengan desain case series. Populasi 174 data penderita dan sampel penelitian juga 174 data penderita (total sampling).

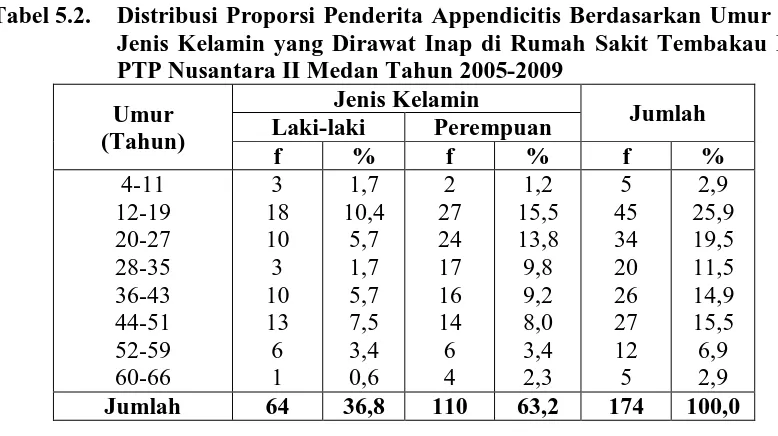

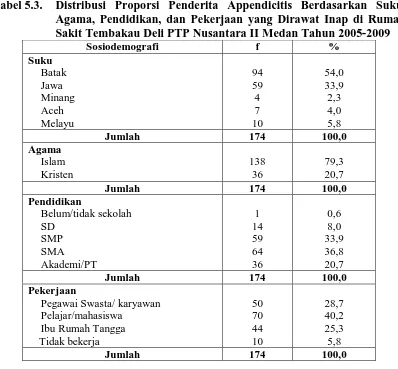

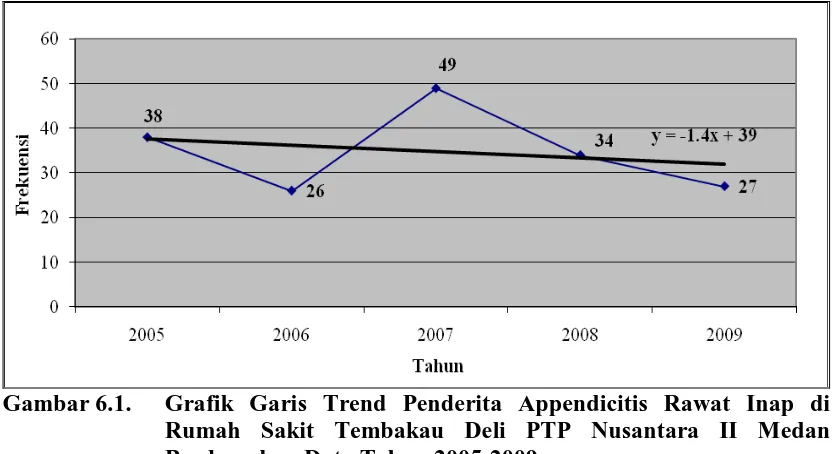

Trend kunjungan penderita appendicitis berdasarkan data tahun 2005-2009 menunjukkan penurunan dengan persamaan garis Y= 39-1,4X. Proporsi berdasarkan sosiodemografi yaitu umur termuda 4 tahun dan tertua 66 tahun. Proporsi umur 4-11 tahun 2,9% dan 60-66 tahun 2,9%. Sex ratio laki-laki : perempuan yaitu 1 : 1,7. Suku Batak 54,0%, Islam 79,3%, SMA 36,8%, dan pelajar/mahasiswa 40,2%.

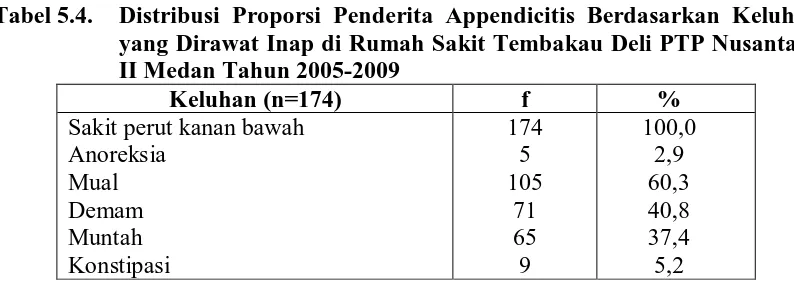

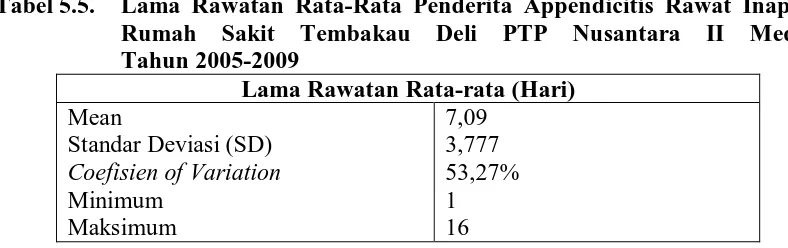

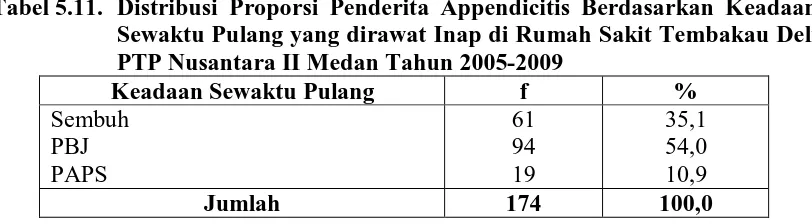

Keluhan sakit perut kanan bawah (sensitivitas 100,0%), appendicitis abses 7,5% dan perforasi 8,6%, ada komplikasi 16,1%, peritonitis 14,3%, konservatif murni 26,3%, lama rawatan rata-rata 7,09 hari, PAPS 10,9%, dan CFR 0%.

Proporsi appendicitis akut secara bermakna lebih tinggi pada umur <29 tahun (68,8% vs 31,2%; p=0,000) sedangkan appendictis kronis secara

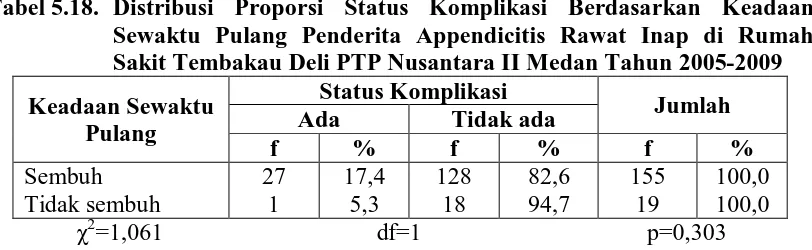

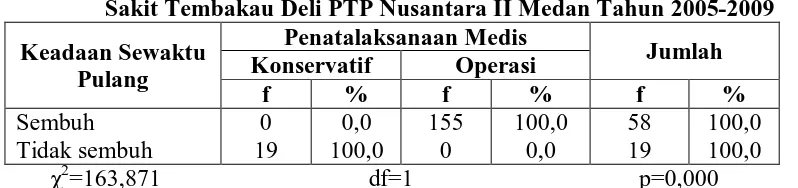

bermakna lebih tinggi pada umur >29 tahun (73,1% vs 26,9%; p=0,000). Tidak ada perbedaan proporsi yang bermakna antara umur berdasarkan status komplikasi (p=0,409), penatalaksanaan medis berdasarkan jenis appendicitis (p=0,813), penatalaksanaan medis berdasarkan status komplikasi (p=0,303), dan status komplikasi berdasarkan keadaan sewaktu pulang (p=0,303). Pulang sembuh secara

bermakna semuanya dilakukan penatalaksanaan operasi (100,0% vs 0,0%; p= 0,000). Lama rawatan rata-rata penderita yang ada komplikasi secara bermakna

lebih lama daripada tidak ada komplikasi (8,9 hari vs 6,8 hari; t=2,808; p=0,006). Lama rawatan rata-rata penatalaksanaan medis operasi secara bermakna lebih lama daripada konservatif (7,7 hari vs 2,6 hari; t=-6,061; p=0,000).

Pihak rumah sakit diharapkan melengkapi pencatatan kartu status khususnya penyebab dan posisi appendiks, serta memberikan pemahaman kepada penderita tentang penatalaksanaan appendicitis agar berkurang yang PAPS.

ABSTRACT

Appendicitis is a inflammation of the appendix. In 2001, there were 60 patients aged over 15 years in Adam Malik Hospital, Medan. At Kabanjahe Hospital there were 126 patients with appendicitis in 2004-2007. Appendicitis can occur at any age with a ratio of male: female proportion are balance. At Tembakau Deli PTP Nusantara II Hospital Medan in 2005-2009 recorded 174 hospitalized patients.

To determine the characteristics of patients with appendicitis in Tembakau Deli PTP Nusantara II Hospital Medan in 2005-2009, conducted research with a descriptive case series design. Populations are 174 patient and 174 patient automatically become (total sampling).

Trend requests appendicitis patients based on data for 2005-2009 shows a decrease with the line equation Y= 39-1,4X. Sociodemographic’s the youngest aged 4 years and the oldest 66 years. The proportion aged 4-11 years 2,9% and 60-66 years 2,9%. Sex ratio male: female is 1: 1,7. Batak 54,0%, Muslim 79,3%, senior high school 36,8%, and university students 40,2%. Complaint at lower right abdominal pain (sensitivity 100,0%), appendicitis abscess 7,5% and perforated abscess 8,6%, 16,1% patients got any complication, peritonitis 14,3%, 26,3% pure conservative, and duration of treatment’s average are 7,09 days, own request 10,9%, and CFR 0%.

Proportion of acute appendicitis was significantly higher in age <29 years (68,8% vs 31,2%; p=0,000) while chronic appendicitis was significantly higher in age > 29 years (73,1% vs 26,9%; p=0,000). There were no significant difference in proportion between the ages based on the status of complications (p=0,409), medical treatment based on type of appendicitis (p=0,813), medical treatment based on complication of status (p=0,303), and complications of status based on the circumstances when the home (p=0,303 ). Proportion home cured was significantly all performed operations management (100,0% vs 0,0%; p= 0,000). Length of patient’s treatment average with complications were significantly longer than no complications (8,9 days vs. 6,8 days; t= 2,808, p= 0,006). Length of the nursing medical treatment’s surgery average was significantly longer than the conservative (7,7 days vs. 2,6 days, t =- 6,061, p= 0,000).

The hospital is expected to complete the registration card for each patient and position of the appendix causes, and to give understanding for patient about the treatment of appendicitis in order to reduce his own request.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bella Selvia

Tempat/ Tanggal Lahir : Tapaktuan, 6 Desember 1988

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

Alamat Rumah : Jln. T. Ben Mahmud no 133 Tapaktuan, Aceh Selatan

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1994-2000 : SD Negeri 2 Tapaktuan

2. Tahun 2000-2003 : SLTP Negeri 1 Tapaktuan

3. Tahun 2003-2006 : SMAN Unggul Kab. Aceh Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Karakteristik Penderita Appendicitis Rawat

Inap Di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Tulisan ini penulis persembahkan kepada Ayahanda M. Salih dan Ibunda Husnidar yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Ria Masniari Lubis, M.Si selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. dr. Sori Muda Sarumpaet, MPH selaku Ketua Departemen

Epidemiologi FKM USU.

3. Bapak Drs. Eddy Syahrial, MS selaku dosen pembimbing akademik.

4. Ibu Prof. dr. Nerseri Barus, MPH dan Bapak Drs. Jemadi, M. Kes selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Prof. dr. Sorimuda Sarumpaet, MPH dan Ibu drh. Rasmaliah, M. Kes selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan untuk

6. Direktur dan Kepala Bagian Rekam Medik Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan beserta staf yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

7. Seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

8. Adikku tersayang (Riri dan Aziz) buat doa dan motivasinya, serta sanak

keluarga yang telah memberi dukungan selama mengikuti pendidikan di FKM USU.

9. Sahabat penulis (Enda, Diana, Elvi, Rina, Yeyen, Irma, Ulfa, Ayud, dan Tiva), teman kos (kak Sinta dan Nova), serta teman-teman Peminatan Epidemiologi stambuk 2006 yang telah membantu penulis di kala menghadapi

kesulitan dalam penyusunan skripsi dan memberikan motivasi dalam menjalankan pendidikan di FKM USU.

10.Keluarga Besar HMI Komisariat FKM USU yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis.

11.Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juni 2010 Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Persetujuan ... i

Abstrak ... ii

Daftar Riwayat Hidup ... iii

Kata Pengantar ... iv

Daftar Isi ... vi

Daftar Tabel ... ix

Daftar Gambar ... xii

BAB 1 PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.3.1.Tujuan Umum ... 4

1.3.2.Tujuan Khusus ... 5

1.4. Manfaat Penelitian ... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1. Definisi Appendiks ... 7

2.1.1. Anatomi ... 7

2.1.2. Fisiologi ... 9

2.2. Definisi Appendicitis ... 9

2.3. Patofisiologi Appe ndicitis ... 10

2.4. Epidemiologi Appe ndicitis... 11

2.4.1. Distribusi Appendicitis ... 11

2.4.2. Determinan Appendicitis ... 12

2.5. Klasifikasi Appendicitis ... 14

2.6. Gejala Appendicitis ... 17

2.7. Diagnosis Banding Appendicitis ... 18

2.8. Komplikasi ... 19

2.9. Pencegahan Appendicitis ... 21

2.9.1. Pencegahan Primer ... 21

2.9.2. Pencegahan Sekunder ... 22

2.9.3. Pencegahan Tersier ... 25

BAB 3 KERANGKA KONSEP ... 26

3.1. Kerangka Konsep ... 26

3.2. Definisi Operasional ... 26

BAB 4 METODE PENELITIAN ... 31

4.1. Jenis Penelitian ... 31

4.2.1. Lokasi Penelitian... 31

4.2.2. Waktu Penelitian ... 31

4.3. Populasi dan Sampel ... 31

4.3.1. Populasi ... 31

4.3.2. Sampel ... 32

4.4. Metode Pengumpulan Data ... 32

4.5. Pengolahan dan Analisa Data ... 32

BAB 5 HASIL PENELITIAN ... 33

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... 33

5.2. Tahun dan Kecenderungan... 34

5.3. Karakteristik Penderita Appendicitis ... 35

5.3.1. Sosiodemografi ... 35

5.3.2. Keluhan Saat Datang ke Rumah Sakit ... 37

5.3.3. Lama Rawatan Rata-rata ... 38

5.3.4. Jenis Appendicitis ... 39

5.3.5. Status Komplikasi ... 39

5.3.6. Penatalaksanaan Medis ... 40

5.3.7. Keadaan Sewaktu Pulang ... 41

5.4. Analisa Statistik ... 42

5.4.1. Umur Berdasarkan Jenis Appendicitis. ... 42

5.4.2. Umur Berdasarkan Status Komplikasi ... 43

5.4.3. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Jenis Appendicitis ... 44

5.4.4. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Status Komplikasi ... 45

5.4.5. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Status Komplikasi .... 46

5.4.6. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Penatalaksanaan Medis ... 46

5.4.7. Status Komplikasi Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 47

5.4.8. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 48

BAB 6 PEMBAHASAN ... 49

6.1. Tahun dan Kecenderungan... 49

6.2. Karakteristik Penderita Appendicitis ... 50

6.2.1. Sosiodemografi ... 50

6.2.2. Keluhan ... 56

6.2.3. Lama Rawatan Rata-rata ... 57

6.2.4. Jenis Appendicitis ... 57

6.2.5. Status Komplikasi ... 58

6.2.6. Penatalaksanaan Medis ... 60

6.2.7. Keadaan Sewaktu Pulang ... 62

6.3. Analisa Statistik ... 63

6.3.2. Umur Berdasarkan Status Komplikasi ... 64

6.3.3. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Jenis Appendicitis ... 66

6.3.4. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Status Komplikasi ... 67

6.3.5. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Status Komplikasi .... 68

6.3.6. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Penatalaksanaan Medis ... 69

6.3.7. Status Komplikasi Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 70

6.3.8. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang ... 71

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ... 73

7.1. Kesimpulan ... 73

7.2. Saran ... 75 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisa Kecenderungan dengan Metode Kuadrat Terkecil (Least

Squares)

Lampiran 2. Master Data

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Tahun Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 34 Tabel 5.2. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Umur dan Jenis Kelamin yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 35

Tabel 5.3. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Suku, Agama, Pendidikan, dan Pekerjaan yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 36 Tabel 5.4. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Keluhan yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau

Deli PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 37 Tabel 5.5. Lama Rawatan Rata-Rata Penderita Appendicitis Rawat

Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 38 Tabel 5.6. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Jenis Appendicitis yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 39 Tabel 5.7. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Status Komplikasi yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 39 Tabel 5.8. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Jenis Komplikasi yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 40 Tabel 5.9. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Penatalaksanaan Medis yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

Tabel 5.10. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Penatalaksanaan Konservatif yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 41 Tabel 5.11. Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan

Keadaan Sewaktu Pulang yang dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 41 Tabel 5.12. Distribusi Proporsi Umur Berdasarkan Jenis Appendicitis

Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 42 Tabel 5.13. Distribusi Proporsi Umur Berdasarkan Status Komplikasi

Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 43 Tabel 5.14. Distribusi Proporsi Penatalaksanaan Medis Berdasarkan

Jenis Appendicitis Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan

Tahun 2005-2009... 44 Tabel 5.15. Distribusi Proporsi Penatalaksanaan Medis Berdasarkan

Status Komplikasi Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan

Tahun 2005-2009... 45 Tabel 5.16. Distribusi Lama Rawatan Rata-Rata Berdasarkan Status

Komplikasi Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

2005-2009 ... 46 Tabel 5.17. Distribusi Lama Rawatan Rata-Rata Berdasarkan

Penatalaksanaan Medis Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan

Tahun 2005-2009... 46 Tabel 5.18. Distribusi Proporsi Status Komplikasi Berdasarkan

Keadaan Sewaktu Pulang Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Tabel 5.19. Distribusi Proporsi Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Grafik Garis Trend Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Berdasarkan Data Tahun 2005-2009 ... 49 Gambar 6.2. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli

PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 50

Gambar 6.3. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Suku yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan

Tahun 2005-2009 ... 52 Gambar 6.4. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Agama yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 53

Gambar 6.5. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Pendidikan yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 54 Gambar 6.6. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Pekerjaan yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 55

Gambar 6.7. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Keluhan yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 56 Gambar 6.8. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Jenis Appendicitis yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Gambar 6.9. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Appendicitis Berdasarkan Status Komplikasi yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 58 Gambar 6.10. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Jenis Komplikasi yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 59 Gambar 6.11. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Penatalaksanaan Medis yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 60 Gambar 6.12. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Penatalaksanaan Konservatif yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli

PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 61 Gambar 6.13. Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita

Appendicitis Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli

PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 62 Gambar 6.14. Diagram Bar Distribusi Proporsi Umur Berdasarkan

Jenis Appendicitis Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 63 Gambar 6.15. Diagram Bar Distribusi Proporsi Umur Berdasarkan

Status Komplikasi Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 64 Gambar 6.16. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penatalaksanaan

Medis Berdasarkan Jenis Appendicitis Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau

Deli PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 66 Gambar 6.17. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penatalaksanaan

Medis Berdasarkan Status Komplikasi Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau

Gambar 6.18. Diagram Lama Rawatan Rata-Rata Berdasarkan Status Komplikasi Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan

Tahun 2005-2009 ... 68 Gambar 6.19. Diagram Bar Lama Rawatan Rata-Rata Berdasarkan

Penatalaksanaan Medis Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II

Medan Tahun 2005-2009 ... 69 Gambar 6.20. Diagram Bar Distribusi Proporsi Status Komplikasi

Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau

Deli PTP Nusantara II Medan Tahun 2005-2009 ... 70 Gambar 6.21. Diagram Bar Distribusi Proporsi Penatalaksanaan

Medis Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang Penderita Appendicitis Rawat Inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan Tahun

ABSTRAK

Appendicitis merupakan infeksi pada appendiks. Di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2001 terdapat 60 penderita berusia diatas 15 tahun. Di RSU Kabanjahe tahun 2004-2007 terdapat 126 penderita appendicitis. Appendisitis dapat terjadi pada semua umur dengan rasio pria : wanita sebanding. Di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009 tercatat 174 penderita rawat inap.

Untuk mengetahui karakteristik penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009, dilakukan penelitian deskriptif dengan desain case series. Populasi 174 data penderita dan sampel penelitian juga 174 data penderita (total sampling).

Trend kunjungan penderita appendicitis berdasarkan data tahun 2005-2009 menunjukkan penurunan dengan persamaan garis Y= 39-1,4X. Proporsi berdasarkan sosiodemografi yaitu umur termuda 4 tahun dan tertua 66 tahun. Proporsi umur 4-11 tahun 2,9% dan 60-66 tahun 2,9%. Sex ratio laki-laki : perempuan yaitu 1 : 1,7. Suku Batak 54,0%, Islam 79,3%, SMA 36,8%, dan pelajar/mahasiswa 40,2%.

Keluhan sakit perut kanan bawah (sensitivitas 100,0%), appendicitis abses 7,5% dan perforasi 8,6%, ada komplikasi 16,1%, peritonitis 14,3%, konservatif murni 26,3%, lama rawatan rata-rata 7,09 hari, PAPS 10,9%, dan CFR 0%.

Proporsi appendicitis akut secara bermakna lebih tinggi pada umur <29 tahun (68,8% vs 31,2%; p=0,000) sedangkan appendictis kronis secara

bermakna lebih tinggi pada umur >29 tahun (73,1% vs 26,9%; p=0,000). Tidak ada perbedaan proporsi yang bermakna antara umur berdasarkan status komplikasi (p=0,409), penatalaksanaan medis berdasarkan jenis appendicitis (p=0,813), penatalaksanaan medis berdasarkan status komplikasi (p=0,303), dan status komplikasi berdasarkan keadaan sewaktu pulang (p=0,303). Pulang sembuh secara

bermakna semuanya dilakukan penatalaksanaan operasi (100,0% vs 0,0%; p= 0,000). Lama rawatan rata-rata penderita yang ada komplikasi secara bermakna

lebih lama daripada tidak ada komplikasi (8,9 hari vs 6,8 hari; t=2,808; p=0,006). Lama rawatan rata-rata penatalaksanaan medis operasi secara bermakna lebih lama daripada konservatif (7,7 hari vs 2,6 hari; t=-6,061; p=0,000).

Pihak rumah sakit diharapkan melengkapi pencatatan kartu status khususnya penyebab dan posisi appendiks, serta memberikan pemahaman kepada penderita tentang penatalaksanaan appendicitis agar berkurang yang PAPS.

ABSTRACT

Appendicitis is a inflammation of the appendix. In 2001, there were 60 patients aged over 15 years in Adam Malik Hospital, Medan. At Kabanjahe Hospital there were 126 patients with appendicitis in 2004-2007. Appendicitis can occur at any age with a ratio of male: female proportion are balance. At Tembakau Deli PTP Nusantara II Hospital Medan in 2005-2009 recorded 174 hospitalized patients.

To determine the characteristics of patients with appendicitis in Tembakau Deli PTP Nusantara II Hospital Medan in 2005-2009, conducted research with a descriptive case series design. Populations are 174 patient and 174 patient automatically become (total sampling).

Trend requests appendicitis patients based on data for 2005-2009 shows a decrease with the line equation Y= 39-1,4X. Sociodemographic’s the youngest aged 4 years and the oldest 66 years. The proportion aged 4-11 years 2,9% and 60-66 years 2,9%. Sex ratio male: female is 1: 1,7. Batak 54,0%, Muslim 79,3%, senior high school 36,8%, and university students 40,2%. Complaint at lower right abdominal pain (sensitivity 100,0%), appendicitis abscess 7,5% and perforated abscess 8,6%, 16,1% patients got any complication, peritonitis 14,3%, 26,3% pure conservative, and duration of treatment’s average are 7,09 days, own request 10,9%, and CFR 0%.

Proportion of acute appendicitis was significantly higher in age <29 years (68,8% vs 31,2%; p=0,000) while chronic appendicitis was significantly higher in age > 29 years (73,1% vs 26,9%; p=0,000). There were no significant difference in proportion between the ages based on the status of complications (p=0,409), medical treatment based on type of appendicitis (p=0,813), medical treatment based on complication of status (p=0,303), and complications of status based on the circumstances when the home (p=0,303 ). Proportion home cured was significantly all performed operations management (100,0% vs 0,0%; p= 0,000). Length of patient’s treatment average with complications were significantly longer than no complications (8,9 days vs. 6,8 days; t= 2,808, p= 0,006). Length of the nursing medical treatment’s surgery average was significantly longer than the conservative (7,7 days vs. 2,6 days, t =- 6,061, p= 0,000).

The hospital is expected to complete the registration card for each patient and position of the appendix causes, and to give understanding for patient about the treatment of appendicitis in order to reduce his own request.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai dengan penduduknya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan serta

memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.1 Derajat kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup

bermakna. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan makin menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita, dan meningkatnya umur harapan hidup.2 Di sisi lain terjadi

peningkatan urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan lingkungan.3 Perubahan tersebut telah memberi pengaruh pada transisi epidemiologi yaitu beban ganda

penyakit dengan meningkatnya beberapa penyakit menular (re-emerging diseases) dan penyakit tidak menular atau degeneratif.2 Salah satu jenis penyakit tidak menular adalah penyakit pada saluran pencernaan.4

World Health Organization (WHO) Global Infobase tahun 2002, Cause

Specific Death Rate (CSDR) penyakit saluran pencernaan di beberapa negara yaitu

Jerman 51 per 100.000 penduduk, Inggris 47 per 100.000 penduduk, Perancis 42 per 100.000 penduduk, Finlandia 39 per 100.000 penduduk, Switzerland 34 per 100.000 penduduk, Swedia 33 per 100.000 penduduk, India 33 per 100.000 penduduk,

Bangladesh 26 per 100.000 penduduk, Zimbabwe 20 per 100.000 penduduk, dan

Albania 16 per 100.000 penduduk.5

Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Proportional Mortality

Ratio (PMR) penyakit saluran pencernaan di Indonesia mengalami peningkatan yaitu

5,1% tahun 1992 menjadi 6,6% tahun 1995 dan 7% menurut hasil Survei Kesehatan Nasional (SUKESNAS) tahun 2001.6

Ditjen Bina Yanmedik Depkes RI, penyakit saluran pencernaan menempati urutan ke tiga dari 10 penyakit utama penyebab kematian di rumah sakit di Indonesia

dengan jumlah kematian 6.590 dari 225.212 kasus dengan Case Fatality Rate (CFR) 2,93% tahun 2007 dan 6.825 dari 234.536 kasus dengan CFR 2,91% tahun 2008.7

Salah satu penyakit pada saluran pencernaan adalah infeksi pada appendiks

yang disebut dengan appendicitis.8 Appendicitis menyebabkan abdomen akut dan memerlukan tindakan bedah.9 Penelitian Asif (2008) di RS Kharian Islamabad pada

220 penderita gejala abdomen akut didapat proporsi appendicitis akut 21,4%, nyeri perut non spesifik 15,4%, kolesistisis akut 12,7%, obstruksi usus halus 14,5%, ulkus peptikum 11,8%, kolik ginjal 9%, pankreas akut 4%, penyakit ginekologi 4%,

diverticulitis meckel 1,3%, gastrointestinal 1,3%, tuberkulosis aleocaecal 1,3%, iskemik mesentrika 0,9%, kanker hati 0,9%, peradangan ginjal 0,5%, dan typhlitis

0,5%.10

Penelitian Hardin (1999) di Amerika Serikat terdapat 680.000 kasus appendicitis dengan Incidence Rate (IR) 25 per 10.000 penduduk.11 Penelitian

(2003) di Kanada IR 7,5 per 10.000 penduduk.13, 14 Penelitian Lai (2006) di Taiwan

terdapat 1.873 kasus appendicitis dengan IR 3,19 per 10.000 penduduk.15 Penelitian Lee (2007) di Korea Selatan IR 22,71 per 10.000.16 Penelitian Gunerhan (2008) di

Turki IR 14,9 per 10.000 penduduk dan Chatbanchai et al (2008) di Thailand IR 3,7 per 10.000 penduduk.17, 18

Appendicitis dapat terjadi pada semua umur, paling sering pada dewasa

muda umur 10-30 tahun dengan rasio pria : wanita sebanding. Gejala appendicitis berupa abdomen akut memberikan gambaran klinis yang sama dengan gangguan

penyakit lain sehingga sulit untuk dibedakan.19 Hal ini mengakibatkan appendicitis sulit didiagnosa dan terlambat untuk ditangani sehingga terjadi komplikasi berupa perforasi, peritonitis, dan abses. Gejala appendicitis pada anak-anak, orang tua, dan

wanita hamil tidak spesifik dan biasanya diketahui setelah terjadi komplikasi.20

Penelitian Jehan (2001) di RSUP H. Adam Malik Medan pada 60 penderita

appendicitis berusia diatas 15 tahun didapat 29 orang (48,3%) laki-laki dan 31 orang

(51,7%) perempuan, serta kelompok umur 15-30 tahun 41 orang (68,3%), 31-40 tahun 14 orang (23,3%), 41-50 tahun 4 orang (6,7%), dan 51-60 tahun 1 orang

(1,7%).21 Penelitian Murtala (2004) di IRD Bedah RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada 97 penderita appendicitis berusia diatas 14 tahun didapat 53 orang

(54,6%) laki-laki dan 44 orang (45,4%) perempuan, serta kelompok umur 16-30 tahun 74 orang (76,3%), 31-45 tahun 20 orang (20,6%), dan 46-60 tahun 3 orang (3,1%).22 Penelitian Martalena (2008) di RSU Kabanjahe pada 126 penderita

serta kelompok umur ≤15 tahun 9 oran g (7,1%), 16-30 tahun 71 orang (56,3%),

31-45 tahun 24 orang (19,1%), dan ≥46 tahun 22 orang (17,5%).23

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Rumah Sakit Tembakau

Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009 tercatat 174 penderita appendicitis yang dirawat inap dengan rincian 38 orang tahun 2005, 26 orang tahun 2006, 49 orang tahun 2007, 34 orang tahun 2008, dan 27 orang tahun 2009. Berdasarkan

latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan tahun 2005-2009.

1.2.Perumusan Masalah

Belum diketahui karakteristik penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan tahun 2005-2009.

1.3.Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui trend penderita appendicitis rawat inap berdasarkan data tahun 2005-2009.

b. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan sosiodemografi (umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, dan pekerjaan).

c. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan keluhan.

d. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan lama rawatan rata-rata.

e. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan jenis

appendicitis.

f. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan

status komplikasi.

g. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan penatalaksanaan medis.

h. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita appendicitis berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

i. Untuk mengetahui proporsi umur berdasarkan jenis appendicitis. j. Untuk mengetahui proporsi umur berdasarkan status komplikasi.

k. Untuk mengetahui proporsi penatalaksanaan medis berdasarkan jenis

l. Untuk mengetahui proporsi penatalaksanaan medis berdasarkan status

komplikasi.

m. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata berdasarkan status komplikasi.

n. Untuk mengetahui lama rawatan rata-rata berdasarkan penatalaksanaan medis. o. Untuk mengetahui proporsi status komplikasi berdasarkan keadaan sewaktu

pulang.

p. Untuk mengetahui proporsi penatalaksanaan medis berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi Rumah Sakit Tembakau Deli PTP

Nusantara II Medan untuk meningkatkan pelayanan, penyediaan fasilitas perawatan, dan pengobatan terhadap pasien yang menderita appe ndicitis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Appendiks 2.1.1. Anatomi19, 24

Appendiks merupakan organ yang berbentuk tabung dengan panjang kira-kira 10 cm dan berpangkal pada sekum. Appendiks pertama kali tampak saat

perkembangan embriologi minggu ke delapan yaitu bagian ujung dari protuberans sekum. Pada saat antenatal dan postnatal, pertumbuhan dari sekum yang berlebih

akan menjadi appendiks yang akan berpindah dari medial menuju katup ileocaecal. Pada bayi appendiks berbentuk kerucut, lebar pada pangkal dan menyempit kearah ujung. Keadaan ini menjadi sebab rendahnya insidens appendicitis pada usia

tersebut. Appendiks memiliki lumen sempit di bagian proksimal dan melebar pada bagian distal. Pada appendiks terdapat tiga tanea coli yang menyatu dipersambungan

sekum dan berguna untuk mendeteksi posisi appendiks. Gejala klinik appendicitis ditentukan oleh letak appendiks. Posisi appendiks adalah retrocaecal (di belakang sekum) 65,28%, pelvic (panggul) 31,01%, subcaecal (di bawah sekum) 2,26%,

preileal (di depan usus halus) 1%, dan postileal (di belakang usus halus) 0,4%,

seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 Anatomi appendiks24 Gambar 3.3. Posisi Appendiks24 Appendiks disebut tonsil abdomen karena ditemukan banyak jaringan limfoid. Jaringan limfoid pertama kali muncul pada appendiks sekitar dua minggu

setelah lahir, jumlahnya meningkat selama pubertas sampai puncaknya berjumlah sekitar 200 folikel antara usia 12-20 tahun dan menetap saat dewasa. Setelah itu, mengalami atropi dan menghilang pada usia 60 tahun.

Persarafan parasimpatis berasal dari cabang nervus vagus yang mengikuti arteri mesenterika superior dari arteri appendikularis, sedangkan persarafan simpatis

berasal dari nervus torakalis X. Oleh karena itu, nyeri viseral pada appendicitis bermula di sekitar umbilikus. Appendiks didarahi oleh arteri apendikularis yang merupakan cabang dari bagian bawah arteri ileocolica. Arteri appendiks termasuk end

arteri. Bila terjadi penyumbatan pada arteri ini, maka appendiks mengalami

2.1.2. Fisiologi25

Appendiks menghasilkan lendir 1-2 ml per hari. Lendir itu secara normal dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalir ke sekum. Hambatan aliran

lendir di muara appendiks tampaknya berperan pada patogenesis appendicitis.

Imunoglobulin sekretoar yang dihasilkan oleh Gut Associated Lymphoid

Tissue (GALT) yang terdapat disepanjang saluran cerna termasuk appendiks ialah

Imunoglobulin A (Ig-A). Imunoglobulin ini sangat efektif sebagai pelindung terhadap infeksi yaitu mengontrol proliferasi bakteri, netralisasi virus, serta mencegah

penetrasi enterotoksin dan antigen intestinal lainnya. Namun, pengangkatan appendiks tidak mempengaruhi sistem imun tubuh sebab jumlah jaringan sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah di saluran cerna dan seluruh tubuh.

2.2. Definisi Appendicitis

Appendicitis adalah infeksi pada appendiks karena tersumbatnya lumen oleh fekalith (batu feces), hiperplasi jaringan limfoid, dan cacing usus. Obstruksi lumen merupakan penyebab utama appendicitis. Erosi membran mukosa appendiks dapat

terjadi karena parasit seperti Entamoeba histolytica, Trichuris trichiura, dan

Enterobius vermikularis.26

2.3. Patofisiologi Appendicitis

Appendicitis merupakan peradangan appendiks yang mengenai semua lapisan dinding organ tersebut. Tanda patogenetik primer diduga karena obstruksi

lumen dan ulserasi mukosa menjadi langkah awal terjadinya appendicitis.28 Obstruksi intraluminal appendiks menghambat keluarnya sekresi mukosa dan menimbulkan distensi dinding appendiks. Sirkulasi darah pada dinding appendiks akan terganggu.

Adanya kongesti vena dan iskemia arteri menimbulkan luka pada dinding appendiks. Kondisi ini mengundang invasi mikroorganisme yang ada di usus besar memasuki

luka dan menyebabkan proses radang akut, kemudian terjadi proses irreversibel meskipun faktor obstruksi telah dihilangkan.

Appendicitis dimulai dengan proses eksudasi pada mukosa, sub mukosa,

dan muskularis propia. Pembuluh darah pada serosa kongesti disertai dengan infiltrasi sel radang neutrofil dan edema, warnanya menjadi kemerah-merahan dan ditutupi

granular membran. Pada perkembangan selanjutnya, lapisan serosa ditutupi oleh fibrinoid supuratif disertai nekrosis lokal disebut appendicitis akut supuratif. Edema dinding appendiks menimbulkan gangguan sirkulasi darah sehingga terjadi ganggren,

warnanya menjadi hitam kehijauan yang sangat potensial ruptur. Pada semua dinding appendiks tampak infiltrasi radang neutrofil, dinding menebal karena edema dan

pembuluh darah kongesti.9

Appendiks yang pernah meradang tidak akan sembuh dengan sempurna, tetapi akan membentuk jaringan parut. Jaringan ini menyebabkan terjadinya

menimbulkan keluhan pada perut kanan bawah. Pada suatu saat organ ini dapat

mengalami peradangan kembali dan dinyatakan mengalami eksaserbasi.24

2.4. Epidemiologi Appendicitis 2.4.1. Distribusi Appendicitis

a. Distribusi Appendicitis Berdasarkan Orang (Person)

Penelitian Omran et al (2003) di Kanada pada 65.675 penderita appe ndicitis didapat 38.143 orang (58%) laki-laki dan 27.532 orang (42%) perempuan.14

Penelitian Khanal (2004) di Rumah Sakit Tribhuvan Nepal pada 99 penderita appendicitis didapat 76 orang (76,8%) laki-laki dan 23 orang (23,2%) perempuan, serta kelompok umur 15-24 tahun 41 orang (41,4%), 25-34 tahun 38 orang (38,4%),

35-44 tahun 15 orang (15,2%), 45-54 tahun 3 orang (3,0%), 55-64 tahun 1 orang (1,0%), dan 65-74 tahun 1 orang (1,0%).29

Penelitian Nwomeh (2006) di Amerika Serikat pada 788 penderita appendicitis didapat proporsi kulit putih 81%, kulit hitam 12%, dan lainnya 7%.30 Penelitian Salari (2007) di Iran pada 400 penderita appendicitis didapat 287 orang

(71,7%) laki-laki dan 113 orang (28,3%) perempuan, serta kelompok umur 5-14 tahun 58 orang (14,5%), 15-19 tahun 114 orang (28,5%), 20-24 tahun 99 orang

(24,8%), 25-34 tahun 102 orang (25,5%), dan ≥35 tahun 27 orang (6,8%).31 b. Distribusi Appendicitis Berdasarkan Tempat (Place)

Penelitian Richardson et al (2004) di Afrika Selatan, IR appendicitis 5 per

anak umur 2-20 tahun didapat bahwa perforasi appendicitis lebih cenderung di

pedesaan (69,6%) daripada perkotaan (30,4%) (p=0,042).33

c. Distribusi Appendicitis Berdasarkan Waktu (Time)

Penelitian Dombal (1994) di Amerika Serikat terjadi penurunan kasus appendicitis dari 100 menjadi 52 per 100.000 penduduk periode tahun 1975-1991.34 Penelitian Walker (1995) di Afrika Selatan terjadi peningkatan kasus appendicitis

dari 8,2 menjadi 9,5 per 100.000 penduduk periode tahun 1987-1994.35

Penelitian Bisset (1997) di Skotlandia terjadi penurunan kasus appendicitis

dari 19,7 menjadi 9,6 per 10.000 penduduk periode tahun 1973-1993.36 Penelitian Ballester et al (2003) di Spanyol terjadi peningkatan kasus appendicitis dari 11,7 menjadi 13,2 per 10.000 penduduk periode tahun 1998-2003.13

2.4.2. Determinan Appendicitis a. Faktor Host

a.1. Umur

Appendicitis dapat terjadi pada semua usia dan paling sering pada dewasa muda. Penelitian Addins (1996) di Amerika Serikat, appendicitis tertinggi pada usia

10-19 tahun dengan Age Specific Morbidity Rate (ASMR) 23,3 per 10.000 penduduk.37 Hal ini berhubungan dengan hiperplasi jaringan limfoid karena jaringan

limfoid mencapai puncak pada usia pubertas.24 a.2. Jenis Kelamin

Penelitian Omran et al (2003) di Kanada, Sex Specific Morbidity Rate

per 100.000 penduduk dengan rasio 1,07: 1.17 Kesalahan diagnosa appendicitis

15-20% terjadi pada perempuan karena munculnya gangguan yang sama dengan appendicitis seperti pecahnya folikel ovarium, salpingitis akut, kehamilan ektopik,

kista ovarium, dan penyakit ginekologi lain.24 a.3. Ras

Faktor ras berhubungan dengan pola makan terutama diet rendah serat dan

pencarian pengobatan. Penelitian Addins (1996) di Amerika Serikat, IR kulit putih : kulit hitam yaitu 15,4 : 10,3 per 10.000 penduduk dengan rasio 1,5 : 1.37

Penelitian Richardson et al (2004) di Afrika Selatan, IR kulit putih : kulit hitam yaitu 2,9 : 1,7 per 1.000 penduduk dengan rasio 1,7 : 1.32

Penelitian Ponsky (2004) di Children's National Medical Center Amerika

Serikat dengan desain Case Control pada anak umur 5-17 tahun didapat penderita ruptur appendicitis 1,66 kali lebih besar pada anak keturunan Asia (Odds Ratio [OR]:

1,66; 95% Confidence Interval [CI] : 1,24-2,23) dan 1,13 kali lebih besar pada anak kulit hitam (OR: 1,13; 95% CI: 1,01-1,30) dibandingkan anak bukan penderita ruptur appendicitis.38 Penelitian Smink (2005) di Boston dengan desain Case Control pada

anak umur 0-18 tahun didapat penderita ruptur appendicitis 1,24 kali lebih besar pada anak kulit hitam (OR: 1,24; 95% CI: 1,10–1,39) dan 1,19 kali lebih besar pada anak

b. Faktor Agent

Proses radang akut appendiks disebabkan invasi mikroorganisme yang ada di usus besar. Pada kultur ditemukan kombinasi antara Bacteriodes fragililis dan

Eschericia coli, Splanchicus sp, Lactobacilus sp, Pseudomonas sp, dan Bacteriodes

splanicus. Bakteri penyebab perforasi yaitu bakteri anaerob 96% dan aerob 4%.9

c. Faktor Environment

Urbanisasi mempengaruhi transisi demografi dan terjadi perubahan pola makan dalam masyarakat seiring dengan peningkatan penghasilan yaitu konsumsi

tinggi lemak dan rendah serat.40 Penelitian epidemiologi menunjukkan peran konsumsi rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendicitis. Kebiasaan konsumsi rendah serat mempengaruhi defekasi dan fekalith menyebabkan

obstruksi lumen sehingga memiliki risiko appendicitis yang lebih tinggi.24

2.5. Klasifikasi Appendicitis41, 42

Adapun klasifikasi appendicitis berdasarkan klinikopatologis adalah sebagai berikut:

2.5.1. Appendicitis Akut

a. Appendicitis Akut Sederhana (Cataral Appendicitis)

Proses peradangan baru terjadi di mukosa dan sub mukosa disebabkan obstruksi. Sekresi mukosa menumpuk dalam lumen appendiks dan terjadi peningkatan tekanan dalam lumen yang mengganggu aliran limfe, mukosa appendiks

kataral terjadi leukositosis dan appendiks terlihat normal, hiperemia, edema, dan tidak

ada eksudat serosa.

b. Appendicitis Akut Purulenta (Supurative Appendicitis)

Tekanan dalam lumen yang terus bertambah disertai edema menyebabkan terbendungnya aliran vena pada dinding appendiks dan menimbulkan trombosis. Keadaan ini memperberat iskemia dan edema pada apendiks. Mikroorganisme yang

ada di usus besar berinvasi ke dalam dinding appendiks menimbulkan infeksi serosa sehingga serosa menjadi suram karena dilapisi eksudat dan fibrin. Pada appendiks

dan mesoappendiks terjadi edema, hiperemia, dan di dalam lumen terdapat eksudat fibrinopurulen.

Ditandai dengan rangsangan peritoneum lokal seperti nyeri tekan, nyeri lepas

di titik Mc Burney, defans muskuler, dan nyeri pada gerak aktif dan pasif. Nyeri dan defans muskuler dapat terjadi pada seluruh perut disertai dengan tanda-tanda

peritonitis umum.

c. Appendicitis Akut Gangrenosa

Bila tekanan dalam lumen terus bertambah, aliran darah arteri mulai

terganggu sehingga terjadi infrak dan ganggren. Selain didapatkan tanda-tanda supuratif, appendiks mengalami gangren pada bagian tertentu. Dinding appendiks

2.5.2. Appendicitis Infiltrat

Appendicitis infiltrat adalah proses radang appendiks yang penyebarannya dapat dibatasi oleh omentum, usus halus, sekum, kolon dan peritoneum sehingga

membentuk gumpalan massa flegmon yang melekat erat satu dengan yang lainnya. 2.5.3. Appendicitis Abses

Appendicitis abses terjadi bila massa lokal yang terbentuk berisi nanah

(pus), biasanya di fossa iliaka kanan, lateral dari sekum, retrocaecal, subcaecal, dan

pelvic.

2.5.4. Appendicitis Perforasi

Appendicitis perforasi adalah pecahnya appendiks yang sudah ganggren yang menyebabkan pus masuk ke dalam rongga perut sehingga terjadi peritonitis

umum. Pada dinding appendiks tampak daerah perforasi dikelilingi oleh jaringan nekrotik.

2.5.5. Appendicitis Kronis

Appendicitis kronis merupakan lanjutan appendicitis akut supuratif sebagai proses radang yang persisten akibat infeksi mikroorganisme dengan virulensi rendah,

khususnya obstruksi parsial terhadap lumen. Diagnosa appendicitis kronis baru dapat ditegakkan jika ada riwayat serangan nyeri berulang di perut kanan bawah lebih dari

dua minggu, radang kronik appendiks secara makroskopik dan mikroskopik. Secara histologis, dinding appendiks menebal, sub mukosa dan muskularis propia mengalami fibrosis. Terdapat infiltrasi sel radang limfosit dan eosinofil pada sub

2.6. Gejala Appendicitis20

Beberapa gejala yang sering terjadi yaitu:

2.6.1. Rasa sakit di daerah epigastrum, daerah periumbilikus, di seluruh abdomen

atau di kuadran kanan bawah merupakan gejala-gejala pertama. Rasa sakit ini samar-samar, ringan sampai moderat, dan kadang-kadang berupa kejang. Sesudah empat jam biasanya rasa nyeri itu sedikit demi sedikit menghilang

kemudian beralih ke kuadran bawah kanan. Rasa nyeri menetap dan secara progesif bertambah hebat apabila pasien bergerak.

2.6.2. Anoreksia, mual, dan muntah yang timbul selang beberapa jam dan merupakan kelanjutan dari rasa sakit yang timbul permulaan.

2.6.3. Demam tidak tinggi (kurang dari 380C), kekakuan otot, dan konstipasi.

2.6.4. Appendicitis pada bayi ditandai dengan rasa gelisah, mengantuk, dan terdapat nyeri lokal. Pada usia lanjut, rasa nyeri tidak nyata. Pada wanita hamil rasa

nyeri terasa lebih tinggi di daerah abdomen dibandingkan dengan biasanya. 2.6.5. Nyeri tekan didaerah kuadran kanan bawah. Nyeri tekan mungkin ditemukan

juga di daerah panggul sebelah kanan jika appendiks terletak retrocaecal.

2.7. Diagnosa Banding Appendicitis19, 24

Banyak masalah yang dihadapi saat menegakkan diagnosis appendicitis karena penyakit lain yang memberikan gambaran klinis yang hampir sama dengan

appendicitis, diantaranya:

2.7.1. Gastroenteritis ditandai dengan terjadi mual, muntah, dan diare mendahului rasa sakit. Sakit perut lebih ringan, hiperperistaltis sering ditemukan, panas

dan leukositosis kurang menonjol dibandingkan appendicitis akut.

2.7.2. Limfadenitis Mesenterika, biasanya didahului oleh enteritis atau

gastroenteritis. Ditandai dengan nyeri perut kanan disertai dengan perasaan mual dan nyeri tekan perut.

2.7.3. Demam dengue, dimulai dengan sakit perut mirip peritonitis dan diperoleh

hasil positif untuk Rumple Leed, trombositopeni, dan hematokrit yang meningkat.

2.7.4. Infeksi Panggul, salpingitis akut kanan sulit dibedakan dengan appendicitis akut. Suhu biasanya lebih tinggi daripada appendicitis dan nyeri perut bagian bawah lebih difus. Infeksi panggul pada wanita biasanya disertai keputihan

dan infeksi urin.

2.7.5. Gangguan alat reproduksi perempuan, folikel ovarium yang pecah dapat

2.7.6. Kehamilan ektopik, hampir selalu ada riwayat terlambat haid dengan keluhan

yang tidak jelas seperti ruptur tuba dan abortus. Kehamilan di luar rahim disertai pendarahan menimbulkan nyeri mendadak difus di pelvic dan bisa

terjadi syok hipovolemik.

2.7.7. Divertikulosis Meckel, gambaran klinisnya hampir sama dengan appendicitis akut dan sering dihubungkan dengan komplikasi yang mirip pada appendicitis

akut sehingga diperlukan pengobatan serta tindakan bedah yang sama.

2.7.8. Ulkus peptikum perforasi, sangat mirip dengan appendicitis jika isi

gastroduodenum mengendap turun ke daerah usus bagian kanan sekum.

2.7.9. Batu ureter, jika diperkirakan mengendap dekat appendiks dan menyerupai appendicitis retrocaecal. Nyeri menjalar ke labia, skrotum, penis, hematuria,

dan terjadi demam atau leukositosis.

2.8. Komplikasi

Komplikasi terjadi akibat keterlambatan penanganan appendicitis. Faktor keterlambatan dapat berasal dari penderita dan tenaga medis. Faktor penderita

meliputi pengetahuan dan biaya, sedangkan tenaga medis meliputi kesalahan diagnosa, menunda diagnosa, terlambat merujuk ke rumah sakit, dan terlambat

melakukan penanggulangan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Proporsi komplikasi appendicitis 10-32%, paling sering pada anak kecil dan orang tua. Komplikasi 93% terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun dan

pendek dan belum berkembang sempurna memudahkan terjadinya perforasi,

sedangkan pada orang tua terjadi gangguan pembuluh darah.24 Adapun jenis komplikasi diantaranya:

2.8.1. Abses

Abses merupakan peradangan appendiks yang berisi pus. Teraba massa lunak di kuadran kanan bawah atau daerah pelvis. Massa ini mula-mula berupa

flegmon dan berkembang menjadi rongga yang mengandung pus. Hal ini terjadi bila appendicitis gangren atau mikroperforasi ditutupi oleh omentum.20

2.8.2. Perforasi

Perforasi adalah pecahnya appendiks yang berisi pus sehingga bakteri menyebar ke rongga perut. Perforasi jarang terjadi dalam 12 jam pertama sejak awal

sakit, tetapi meningkat tajam sesudah 24 jam.19 Perforasi dapat diketahui praoperatif pada 70% kasus dengan gambaran klinis yang timbul lebih dari 36 jam sejak sakit,

panas lebih dari 38,50C, tampak toksik, nyeri tekan seluruh perut, dan leukositosis terutama polymorphonuclear (PMN).Perforasi, baik berupa perforasi bebas maupun mikroperforasi dapat menyebabkan peritonitis.20

2.8.3. Peritonitis

Peritonitis adalah peradangan peritoneum, merupakan komplikasi berbahaya

yang dapat terjadi dalam bentuk akut maupun kronis. Bila infeksi tersebar luas pada permukaan peritoneum menyebabkan timbulnya peritonitis umum. Aktivitas peristaltik berkurang sampai timbul ileus paralitik, usus meregang, dan hilangnya

Peritonitis disertai rasa sakit perut yang semakin hebat, muntah, nyeri abdomen,

demam, dan leukositosis.28, 44

2.9. Pencegahan Appendicitis 2.9.1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan untuk menghilangkan faktor risiko terhadap

kejadian appendicitis. Upaya pencegahan primer dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain:

a. Diet tinggi serat

Berbagai penelitian telah melaporkan hubungan antara konsumsi serat dan insidens timbulnya berbagai macam penyakit. Hasil penelitian membuktikan bahwa

diet tinggi serat mempunyai efek proteksi untuk kejadian penyakit saluran pencernaan.40 Serat dalam makanan mempunyai kemampuan mengikat air, selulosa,

dan pektin yang membantu mempercepat sisi-sisa makanan untuk diekskresikan keluar sehingga tidak terjadi konstipasi yang mengakibatkan penekanan pada dinding kolon.45

b. Defekasi yang teratur

Makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran feces.

Makanan yang mengandung serat penting untuk memperbesar volume feces dan makan yang teratur mempengaruhi defekasi. Individu yang makan pada waktu yang sama setiap hari mempunyai suatu keteraturan waktu, respon fisiologi pada

Frekuensi defekasi yang jarang akan mempengaruhi konsistensi feces yang

lebih padat sehingga terjadi konstipasi. Konstipasi menaikkan tekanan intracaecal sehingga terjadi sumbatan fungsional appendiks dan meningkatnya pertumbuhan

flora normal kolon. Pengerasan feces memungkinkan adanya bagian yang terselip masuk ke saluran appendiks dan menjadi media kuman/bakteri berkembang biak sebagai infeksi yang menimbulkan peradangan pada appendiks.24

2.9.2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder meliputi diagnosa dini dan pengobatan yang tepat

untuk mencegah timbulnya komplikasi. a. Diagnosa Appendicitis

Diagnosa yang dilakukan antara lain:

a.1. Pemeriksaan Fisik24, 43

a.1.1. Inspeksi pada appendicitis akut tidak ditemukan gambaran yang spesifik dan

terlihat distensi perut.

a.1.2. Palpasi pada daerah perut kanan bawah, apabila ditekan akan terasa nyeri dan bila tekanan dilepas juga akan terasa nyeri. Nyeri tekan perut kanan bawah

merupakan kunci diagnosa appendicitis. Pada penekanan perut kiri bawah akan dirasakan nyeri pada perut kanan bawah yang disebut tanda Rovsing

(Rovsing Sign). Apabila tekanan di perut kiri bawah dilepaskan juga akan terasa nyeri pada perut kanan bawah yang disebut tanda Blumberg (Blumberg

a.1.3. Pemeriksaan rektum, pemeriksaan ini dilakukan pada appendicitis untuk

menentukan letak appendiks apabila letaknya sulit diketahui. Jika saat dilakukan pemeriksaan ini terasa nyeri, maka kemungkinan appendiks yang

meradang terletak di daerah pelvic.

a.1.4. Pemeriksaan uji psoas dan uji obturator, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui letak appendiks yang meradang. Uji psoas dilakukan dengan

rangsangan otot psoas lewat hiperektensi sendi panggul kanan atau fleksi aktif sendi panggul kanan, kemudian paha kanan ditahan. Bila appendiks yang

meradang menempel di m. psoas mayor, maka tindakan tersebut akan menimbulkan nyeri. Pada uji obturator dilakukan gerakan fleksi dan endorotasi sendi panggul pada posisi terlentang. Bila appendiks yang

meradang kontak dengan obturator internus yang merupakan dinding panggul kecil, maka tindakan ini akan menimbulkan nyeri.

a.2. Pemeriksaan Penunjang46

a.2.1. Laboratorium, terdiri dari pemeriksaan darah lengkap dan C-reactive protein (CRP). Pada pemeriksaan darah lengkap ditemukan jumlah leukosit antara

10.000-18.000/mm3 (leukositosis) dan neutrofil diatas 75%, sedangkan pada CRP ditemukan jumlah serum yang meningkat. CRP adalah salah satu

a.2.2. Radiologi, terdiri dari pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan Computed

Tomography Scanning (CT-scan). Pada pemeriksaan USG ditemukan bagian

memanjang pada tempat yang terjadi inflamasi pada appendiks, sedangkan

pada pemeriksaan CT-scan ditemukan bagian yang menyilang dengan fekalith dan perluasan dari appendiks yang mengalami inflamasi serta adanya pelebaran sekum. Tingkat akurasi USG 90-94% dengan angka sensitivitas dan

spesifisitas yaitu 85% dan 92%, sedangkan CT-Scan mempunyai tingkat akurasi 94-100% dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi yaitu

90-100% dan 96-97%.

a.2.3. Analisa urin bertujuan untuk mendiagnosa batu ureter dan kemungkinan infeksi saluran kemih sebagai akibat dari nyeri perut bawah.

a.2.4. Pengukuran enzim hati dan tingkatan amilase membantu mendiagnosa peradangan hati, kandung empedu, dan pankreas.

a.2.5. Serum Beta Human Chorionic Gonadotrophin (B-HCG) untuk memeriksa adanya kemungkinan kehamilan.

a.2.6. Pemeriksaan barium enema untuk menentukan lokasi sekum. Pemeriksaan

Barium enema dan Colonoscopy merupakan pemeriksaan awal untuk kemungkinan karsinoma colon.

b. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada penderita appendicitis meliputi penanggulangan konservatif dan operasi.

b.1. Penanggulangan konservatif

Penanggulangan konservatif terutama diberikan pada penderita yang tidak mempunyai akses ke pelayanan bedah berupa pemberian antibiotik. Pemberian

antibiotik berguna untuk mencegah infeksi. Pada penderita appendicitis perforasi, sebelum operasi dilakukan penggantian cairan dan elektrolit, serta pemberian

antibiotik sistemik.47 b.2. Operasi

Bila diagnosa sudah tepat dan jelas ditemukan appendicitis maka tindakan

yang dilakukan adalah operasi membuang appendiks (appendektomi). Penundaan appendektomi dengan pemberian antibiotik dapat mengakibatkan abses dan perforasi.

Pada abses appendiks dilakukan drainage (mengeluarkan nanah).48

2.9.3. Pencegahan Tersier

Tujuan utama dari pencegahan tersier yaitu mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat seperti komplikasi intra-abdomen. Komplikasi utama adalah infeksi

luka dan abses intraperitonium. Bila diperkirakan terjadi perforasi maka abdomen dicuci dengan garam fisiologis atau antibiotik. Pasca appendektomi diperlukan perawatan intensif dan pemberian antibiotik dengan lama terapi disesuaikan dengan

BAB 3

KERANGKA KONSEP

3.1. Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian maka kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karakteristik Penderita Appendicitis 1. Sosiodemografi

Umur

Jenis kelamin Suku

Agama Pendidikan Pekerjaan 2. Keluhan

3. Lama rawatan rata-rata 4. Jenis Appendicitis 5. Status komplikasi 6. Penatalaksanaan medis 7. Keadaan sewaktu pulang

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Penderita appendicitis adalah orang yang dinyatakan menderita appendicitis berdasarkan diagnosa dokter dan tercatat pada kartu status.

3.2.2. Sosiodemografi penderita appendicitis dibedakan atas :

a. Umur adalah usia penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang kemudian dikategorikan dengan menggunakan rumus

Sturges:

5. 36-43 tahun 6. 44-51 tahun 7. 52-59 tahun 8. 60-66 tahun

Untuk analisa statistik, umur dikategorikan menjadi: 1. <29 tahun

2. >29 tahun

b. Jenis kelamin adalah ciri tertentu penderita appendicitis sesuai dengan yang

tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi: 1. Laki-laki

2. Perempuan

c. Suku adalah ras atau etnik penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Batak 2. Jawa 3. Minang 4. Aceh 5. Melayu 6. Lain-lain

d. Agama adalah kepercayaan yang dianut penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

e. Pendidikan adalah sekolah formal yang pernah diikuti oleh penderita

appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Belum/Tidak sekolah 2. SD

3. SMP 4. SMA

5. Akademi/ PT

f. Pekerjaan adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Pegawai Swasta/ karyawan 2. Wiraswasta

3. Pelajar/mahasiswa 4. Ibu rumah tangga 5. Tidak bekerja

3.2.3. Keluhan adalah gejala yang dialami penderita appendicitis sehingga berobat

ke rumah sakit sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Sakit perut kanan bawah 2. Anoreksia

3. Mual 4. Muntah 5. Demam 6. Konstipasi

3.2.4. Lama rawatan rata-rata adalah jumlah hari perawatan penderita appendicitis

3.2.5. Jenis Appendicitis adalah klasifikasi appendicitis berdasarkan diagnosa klinik

sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi: 1. Appendicitis akut

2. Appendicitis infiltrat 3. Appendicitis abses 4. Appendicitis perforasi 5. Appendicitis kronis

Untuk analisa statistik dikategorikan menjadi :

1. Appendicitis akut (Appendicitis akut, infiltrat, abses, dan perforasi) 2. Appendicitis kronis

3.2.6. Status komplikasi adalah ada tidaknya penyulit akibat keterlambatan

penanganan appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Ada komplikasi (abses, perforasi, dan peritonitis) 2. Tidak ada komplikasi

3.2.7. Penatalaksanaan medis adalah tindakan medis yang dilakukan terhadap penderita appendicitis untuk menyelamatkan jiwa penderita sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Konservatif 2. Operasi

Penatalaksanaan konservatif adalah tindakan non operasi yang dilakukan

terhadap penderita appendicitis untuk memperlambat progesifitas penyakit, menghilangkan gejala, dan mempersiapkan rencana operasi. Kemudian dikategorikan menjadi:

1. Konservatif Murni adalah penatalaksanaan konservatif pada penderita appendicitis sesuai dengan anjuran dokter.

3.2.8. Keadaan sewaktu pulang adalah kondisi penderita appendicitis sewaktu keluar

dari rumah sakit sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Sembuh

2. Pulang berobat jalan (PBJ)

3. Pulang atas permintaan sendiri (PAPS) 4. Meninggal

Untuk analisa statistik dikategorikan menjadi: 1. Sembuh (Sembuh dan PBJ)

BAB 3

KERANGKA KONSEP

3.1. Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian maka kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karakteristik Penderita Appendicitis 1. Sosiodemografi

Umur

Jenis kelamin Suku

Agama Pendidikan Pekerjaan 2. Keluhan

3. Lama rawatan rata-rata 4. Jenis Appendicitis 5. Status komplikasi 6. Penatalaksanaan medis 7. Keadaan sewaktu pulang

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Penderita appendicitis adalah orang yang dinyatakan menderita appendicitis berdasarkan diagnosa dokter dan tercatat pada kartu status.

3.2.2. Sosiodemografi penderita appendicitis dibedakan atas :

a. Umur adalah usia penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang kemudian dikategorikan dengan menggunakan rumus

Sturges:

5. 36-43 tahun 6. 44-51 tahun 7. 52-59 tahun 8. 60-66 tahun

Untuk analisa statistik, umur dikategorikan menjadi: 1. <29 tahun

2. >29 tahun

b. Jenis kelamin adalah ciri tertentu penderita appendicitis sesuai dengan yang

tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi: 1. Laki-laki

2. Perempuan

c. Suku adalah ras atau etnik penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Batak 2. Jawa 3. Minang 4. Aceh 5. Melayu 6. Lain-lain

d. Agama adalah kepercayaan yang dianut penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

e. Pendidikan adalah sekolah formal yang pernah diikuti oleh penderita

appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Belum/Tidak sekolah 2. SD

3. SMP 4. SMA

5. Akademi/ PT

f. Pekerjaan adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh penderita appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Pegawai Swasta/ karyawan 2. Wiraswasta

3. Pelajar/mahasiswa 4. Ibu rumah tangga 5. Tidak bekerja

3.2.3. Keluhan adalah gejala yang dialami penderita appendicitis sehingga berobat

ke rumah sakit sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Sakit perut kanan bawah 2. Anoreksia

3. Mual 4. Muntah 5. Demam 6. Konstipasi

3.2.4. Lama rawatan rata-rata adalah jumlah hari perawatan penderita appendicitis

3.2.5. Jenis Appendicitis adalah klasifikasi appendicitis berdasarkan diagnosa klinik

sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi: 1. Appendicitis akut

2. Appendicitis infiltrat 3. Appendicitis abses 4. Appendicitis perforasi 5. Appendicitis kronis

Untuk analisa statistik dikategorikan menjadi :

1. Appendicitis akut (Appendicitis akut, infiltrat, abses, dan perforasi) 2. Appendicitis kronis

3.2.6. Status komplikasi adalah ada tidaknya penyulit akibat keterlambatan

penanganan appendicitis sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Ada komplikasi (abses, perforasi, dan peritonitis) 2. Tidak ada komplikasi

3.2.7. Penatalaksanaan medis adalah tindakan medis yang dilakukan terhadap penderita appendicitis untuk menyelamatkan jiwa penderita sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Konservatif 2. Operasi

Penatalaksanaan konservatif adalah tindakan non operasi yang dilakukan

terhadap penderita appendicitis untuk memperlambat progesifitas penyakit, menghilangkan gejala, dan mempersiapkan rencana operasi. Kemudian dikategorikan menjadi:

1. Konservatif Murni adalah penatalaksanaan konservatif pada penderita appendicitis sesuai dengan anjuran dokter.

3.2.8. Keadaan sewaktu pulang adalah kondisi penderita appendicitis sewaktu keluar

dari rumah sakit sesuai dengan yang tercatat pada kartu status yang dikategorikan menjadi:

1. Sembuh

2. Pulang berobat jalan (PBJ)

3. Pulang atas permintaan sendiri (PAPS) 4. Meninggal

Untuk analisa statistik dikategorikan menjadi: 1. Sembuh (Sembuh dan PBJ)

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan desain

case series.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 4.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II Medan. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan tersedianya data rekam medis penderita appendicitis rawat inap tahun 2005-2009 dan belum pernah dilakukan

penelitian tentang karakteristik penderita appendicitis rawat inap.

4.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai Juni 2010.

4.3. Populasi dan Sampel 4.3.1. Populasi

Populasi adalah semua data penderita appendicitis rawat inap di Rumah

4.3.2. Sampel

Sampel adalah data penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II tahun 2005-2009. Jumlah sampel dalam penelitian

ini adalah sama dengan jumlah populasi (Total Sampling).

4.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kartu status penderita appendicitis rawat inap di Rumah Sakit

Tembakau Deli PTP Nusantara II tahun 2005-2009. Berkas rekam medis dikumpulkan dan dilakukan pencatatan terhadap variabel yang akan diteliti.

4.5. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan program Statistical

Product and Service Solution (SPSS). Analisa univariat secara deskriptif dan bivariat

menggunakan uji Chi-square, Chi-square dengan koreksi Yates, dan t-test dengan interval kepercayaan 95%. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi proporsi,

BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umun Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Tembakau Deli PTP Nusantara II (Persero) didirikan oleh Bangsa Belanda pada tahun 1908 dengan nama “Vrigole Deli Mascappy” di Sumatera Utara Bagian Timur Kabupaten Langkat untuk menunjang produktivitas

produksi dengan memperhatikan kesehatan para karyawan dan lingkungannya. Pada tahun 1942 berganti nama menjadi Rumah Sakit “Vinegoe I Mascappy” (RSVDM)

dipimpin dokter Belanda, kemudian RSVDM diserahkan kepada Bangsa Indonesia dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Tembakau Deli PNP Karet 1.

Pada tahun 1960 menjadi Rumah Sakit Tembakau Deli PPN Baru SU 1 dan

Rumah Sakit Tembakau Deli I s/d III tahun 1963. Pada Tahun 1968 menjadi Rumah Sakit Tembakau Deli PNP IX Medan dan Rumah Sakit Tembakau Deli PTP IX

(Persero) Medan tahun 1974, lalu Rumah Sakit Tembakau Deli PTPN IX (Persero) Medan tahun 1995. Pada tahun 1995 sampai sekarang Rumah Sakit Tembakau Deli PTPN IX digabung dengan PTPN II (Persero) Medan.