ISOLASI, IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI Lactobacillus

plantarum ASAL DAGING SAPI DAN APLIKASINYA PADA

KONDISI PEMBUATAN SOSIS FERMENTASI

SKRIPSI

NENY HIDAYATI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

NENY HIDAYATI. D14201014. 2006 Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi Lactobacillus plantarum Asal Daging Sapi dan Aplikasinya pada Kondisi Pembuatan Sosis Fermentasi. Skripsi. Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Ir. Rarah R.A. Maheswari, DEA. Pembimbing Anggota : Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si.

Minat masyarakat terhadap makanan yang bermanfaat bagi kesehatan atau pangan fungsional yang semakin meningkat akhir-akhir ini mendorong industri pengolahan daging untuk memperbaiki kualitas produknya dengan mengembangkan kultur starter yang terbukti mampu mengontrol proses fermentasi. Salah satu contoh bakteri yang sering digunakan sebagai kultur starter adalah Lactobacillus plantarum. Kultur starter L. plantarum yang diisolasi dari dadih ternyata mampu meningkatkan kualitas sosis fermentasi dari daging DFD, walaupun masih kurang adaptif dan kurang optimal. L. plantarum yang diisolasi dari daging diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada kultur starter yang diisolasi dari bahan non-daging. Penelitian ini juga bermaksud mengetahui pertumbuhan L. plantarum

hasil isolasi pada pH dan kadar NaCl yang digunakan pada proses pembuatan sosis fermentasi.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus 2005 sampai Juli 2006 di Laboratorium Ruminansia Besar dan Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Perah Bagian Mikrobiologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Daging sapi disimpan pada suhu kamar selama 12 dan 34 jam postmortem, kemudian diuji kualitasnya yang meliputi nilai pH, daya mengikat air, angka lempeng total bakteri (ALTB) dan total bakteri asam laktat (TBAL). Isolasi dilakukan untuk memperoleh BAL berdasarkan karakteristik morfologi dan biokimiawinya. Identifikasi menggunakan program PIBWin. L. plantarum hasil isolasi dikarakterisasi pertumbuhannya pada kondisi pembuatan sosis fermentasi yaitu pH 6,5, 6,0 dan 5,0 serta NaCl 2% dan 1,5%. Rancangan penelitian untuk persiapan sampel menggunakan Rancangan Acak Lengkap, sedangkan untuk karakterisasi menggunakan Rancangan Faktorial 2x3 dengan 3 kali ulangan kemudian dianalisis ragam. Hasil yang berbeda nyata pada karakterisasi dilanjutkan dengan uji kontras polinomial ortogonal.

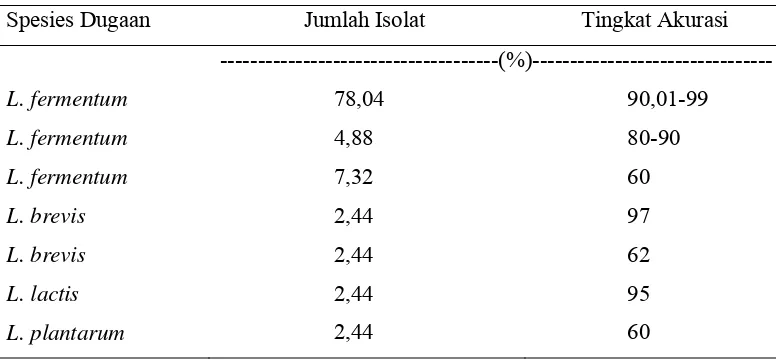

Isolasi BAL dari daging sebanyak 45 isolat diidentifikasi sebagai

Lactobacillus fermentum, L. brevis, L. lactis dan L. plantarum. Isolat 1B1

yang dapat dicapai oleh kultur 1B1 (P<0,05). Kondisi media dengan pH 5 lebih sesuai untuk pertumbuhan L. plantarum 1B1 selama pembuatan sosis fermentasi karena mampu mengontrol laju fermentasi.

Kata-kata kunci: daging, daging sapi, Lactobacillus plantarum, sosis fermentasi,

ABSTRACT

Isolation, Identification and Characterization of Lactobacillus plantarum from Meat and Its Application in Condition of Fermented Sausage Production

Hidayati, N., R.R.A. Maheswari, and I.I. Arief

Nowadays, people are more concern in what they’re eating. High demand of functional food led meat-processing industry to enhance the quality of their product by using starter culture that is able to control the whole fermentation process.

Lactobacillus plantarum is a species of lactic acid bacteria that generally used as

starter culture in sausage fermentation. L. plantarum isolated from dadih tends to be able to increase quality of DFD meat fermented sausage, but its growth was not quite adaptive. The objective of this research was to isolate, identify and characterize L.

plantarum from meat, which is hoped that it will be more adaptable and giving a

better result than using L. plantarum isolated from non-meat products. It was also studied the characteristic of isolated Lactobacillus plantarum in different pH level and salt concentration based on fermentation sausage production. The research took place in Dairy Production Laboratory and Large Ruminant Laboratory, Department of Animal Production Science and Technology, IPB from August 2005 until July 2005. Meat used are collected from four traditional market in Bogor. After evaluated their pH, released mgH2O, TPC and TLAB, meat was isolated and identified by morfology and biochemical characteristics. Sample preparation used Complete Randomized Design and analized by Analysis of Variant. They were identified for their strain by using PIBWin software. L. plantarum which is found then characterized for their growth in pH 6,5, 6,0, 5,0 with 2% and 1,5% salt concentration. It used 2x3 Factorial Design and it’s growth rate and maximum population were analyzed by Analysis of Variant. Different result was continued to Contrast Polynomial Orthogonal Test. The 45 isolates that had been isolated from meat samples identified as Lactobacillus lactis, L. plantarum, L. fermentum dan L.

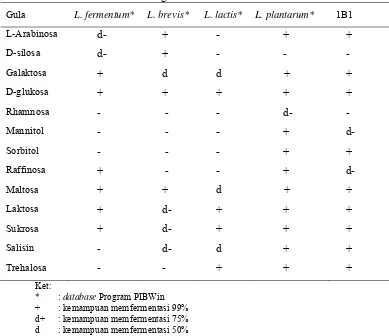

brevis. Isolate 1B1 identified as L. plantarum, which is short rod, round end, occur in

short chain, Gram positive and catalase negative. It was able to ferment L-arabinose, galactose, glucose, sorbitol, raffinose, maltose, lactose, sucrose, salicin, trehalose but was not able to ferment D-xylose and rhamnose. L. plantarum 1B1 could grow well in pH 5 to 6,5 with 2% and 1,5% NaCl concentration. Its population doubled in 1 hour and 5 minutes at MRSB media. Its growth rate was affected by pH media (P<0,01), but was not affected by NaCl concentration in the level of 1,5 and 2% (P<0,05). Maximum population of L. plantarum 1B1 was 4,0x109 cfu/ml. Both of pH media and NaCl concentration gave no effect in maximum population of L.

plantarum 1B1 (P<0,05). Media with pH 5 gave a better result in the growth of L.

plantarum if it applied to fermented sausage production because it was able to

control fermentation.

Keywords: meat, beef meat, Lactobacillus plantarum, fermented sausage, starter

ISOLASI, IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI Lactobacillus

plantarum ASAL DAGING SAPI DAN APLIKASINYA PADA

KONDISI PEMBUATAN SOSIS FERMENTASI

NENY HIDAYATI

D14201014

Sripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

ISOLASI, IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI Lactobacillus

plantarum ASAL DAGING SAPI DAN APLIKASINYA PADA

KONDISI PEMBUATAN SOSIS FERMENTASI

Oleh

NENY HIDAYATI

D14201014

Skripsi ini telah disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada Tanggal 4 September 2006

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Dr. Ir. Rarah R.A. Maheswari, DEA Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si.

NIP. 131 671 595 NIP. 132 243 330

Mengetahui

Dekan Fakultas Peternakan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1984 di Kudus, Jawa Tengah.

Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suhadi dan Ibu

Amirin.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1995 di SDN Kajar 2,

dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama di SLTPN I Dawe Kudus selama

tahun 1995 – 1998. Penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMUN 1 Bae

Kudus sampai tahun 2001. Penulis diterima sebagai mahasiswa Teknologi Hasil

Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI

(Undangan Seleksi Masuk IPB) pada tahun 2001.

Selama mengikuti pendidikan di IPB, penulis menjadi pengurus Forum

Aktivitas Mahasiswa Muslim Al An’aam (FAMM Al An’aam) selama tahun 2002 –

2004. Penulis juga aktif sebagai pengurus UKM Forum for Scientific Studies IPB

(FORCES IPB) pada tahun 2004. Selain itu, penulis pernah terlibat dalam beberapa

kepanitiaan-kepanitiaan yang diadakan oleh DKM Al Hurriyyah IPB, Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan dan kegiatan-kegiatan lain di luar

kampus. Penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Dasar-Dasar

Teknologi Hasil Ternak (2004), Dasar Mikrobiologi Hasil Ternak (2004),

Mikrobiologi Hasil Ternak (2004), Metodologi dan Perancangan Percobaan (2005)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan

karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang

berjudul “Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi Lactobacillus plantarum Asal Daging Sapi dan Aplikasinya pada Kondisi Pembuatan Sosis Fermentasi”.

Salah satu perhatian masyarakat dunia sekarang ini adalah peningkatan

kualitas bahan pangan. Masyarakat menginginkan makanan yang tidak hanya

mengenyangkan, namun juga mempunyai nilai tambah dalam mencukupi kebutuhan

gizi dan juga menjaga kesehatan. Makanan-makanan tersebut kemudian dikenal

sebagai pangan fungsional yang umumnya berkaitan dengan proses fermentasi yang

melibatkan mikroorganisme-mikroorganisme menguntungkan.

Produk fermentasi dari daging yang dapat dikategorikan sebagai pangan

fungsional salah satunya adalah sosis fermentasi. Pembuatan sosis fermentasi

membutuhkan starter kultur yang diisolasi dari banyak sumber. Lactobacillus

plantarum merupakan bakteri asam laktat yang sering digunakan sebagai starter

kultur dalam fermentasi makanan. Isolasi Lactobacillus plantarum dari daging

diharapkan mampu memberikan alternatif starter kultur untuk sosis yang telah ada.

Penelitian ini juga berupaya memberikan informasi tentang karakteristik

Lactobacillus plantarum hasil isolasi dari daging pada media yang berbeda.

Pelaksanaan penelitian ini telah melibatkan banyak pihak dari dalam dan luar

IPB. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tersebut. Semoga tulisan

ini dapat menjadi sumber ilmu bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan tertarik

dalam bidang pengolahan pangan dan peternakan.

Bogor, September 2006

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ………... i

ABSTRACT ... iii

RIWAYAT HIDUP ………... vi

KATA PENGANTAR………... vii

DAFTAR ISI ……….. viii

Lactobacillus plantarum ……… 7

Pertumbuhan bakteri ... 9

METODE ………... 11

Seleksi dan Identifikasi ………... 20

Karakterisasi ………... 24

Kurva Pertumbuhan ………. 25

Waktu Generasi ... 29

KESIMPULAN DAN SARAN……… 32

Kesimpulan………...………. . 32 Saran ... 32

UCAPAN TERIMAKASIH………... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 34

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Ciri-ciri Lactobacillus plantarum Berdasarkan Kemampuan

Memfermentasi Gula dari Berbagai Sumber ... 8

2. Kualitas Fisiko-kimia dan Mikrobiologi Daging Sebelum

Diisolasi ... 17

3. Hasil Identifikasi Isolat Asal Daging Sapi ... 21

4. Karakteristik Biokimiawi 1B1 dan Spesies Lain Hasil Isolasi

Berdasarkan Program PIBWin ... 23

5. Respon Waktu Generasi dan Populasi Maksimal terhadap

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Kurva Pertumbuhan Bakteri ... 10

2. Bagan Alir Prosedur Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi Lactobacillus plantarum...………... 16

3. Isolat 1B1 dengan Perbesaran 1000x ... 24

4. Lactobacillus plantarum WCFS1 ... 24

5. Kurva Pertumbuhan 1B1 (kontrol) ... 25

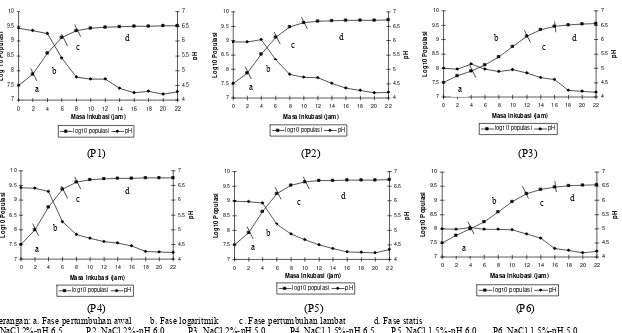

6. Kurva Pertumbuhan 1B1 dalam Media MRSB dengan Nilai pH dan Konsentrasi NaCl yang Berbeda ... 28

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Hasil Sidik Ragam Nilai pH Daging Sapi pada Masa Simpan 12

dan 34 Jam ... 39

2. Hasil Sidik Ragam %mgH2O Daging Sapi pada Masa Simpan 12

dan 34 Jam ...……… 39

3. Hasil sidik Ragam ALTB Daging Sapi pada Masa Simpan 12 dan

34 Jam ...………... 39

4. Hasil sidik Ragam TBAL Daging Sapi pada Masa Simpan 12 dan

34 Jam ..………... 39

5. Daftar Nama Isolat Hasil Isolasi dari Daging Sapi ... 40

6. Gambar Hasil Pewarnaan Gram Beberapa Isolat Hasil Isolasi dari

Daging Sapi ... 41

7. Hasil Sidik Ragam Waktu Generasi dengan Perlakuan pH Awal

Media 6,5, 6, 5 dan Konsentrasi NaCl 2% serta 1,5% ... 42

8. Hasil Uji Kontras Polinomial Ortogonal Waktu Generasi Isolat 1B1 dengan Perlakuan pH Awal Media 6,5, 6, 5 dan Konsentrasi

NaCl 2% serta 1,5% ... 42

9. Hasil Sidik Ragam Populasi Maksimal Isolat 1B1 dengan Perlakuan pH Awal Media 6,5, 6, 5 dan Konsentrasi NaCl 2%

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi pengolahan daging mengalami kemajuan pesat

beberapa dekade terakhir, salah satunya adalah aplikasi teknologi fermentasi daging

dan produk-produk turunannya. Kemajuan ini semakin terpacu dengan meningkatnya

minat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang termasuk pangan fungsional,

yaitu pangan yang melibatkan mikroorganisme-mikroorganisme yang aman

dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan. Mikroorganisme-mikroorganisme

tersebut dikenal sebagai generally recognized as safe (GRAS) organisms. Selain itu,

proses fermentasi dapat meningkatkan umur simpan produk dengan cara

menghambat mikroorganisme-mikroorganisme yang merugikan.

Industri pengolahan daging selalu berusaha memenuhi permintaan

masyarakat dengan terus menerus melakukan usaha peningkatan kualitas,

memperoleh hasil produksi yang seragam dan memperkuat karakteristik organoleptik

produk. Hal ini sulit didapat pada proses fermentasi spontan. Oleh karena itu, kultur

starter telah berusaha dikembangkan sejak 40 tahun terakhir. Bakteri-bakteri yang

umum digunakan sebagai starter sosis fermentasi berasal dari golongan

Streptococcus (Fardiaz, 1992), Micrococcus (Varnam dan Sutherland, 1995),

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake, L. curvatus, Pediococcus lacidactici

dikombinasikan dengan Pediococcus pentosaceus (ErdoTMrul et al., 2002). Di

Indonesia, Lactobacillus plantarum banyak ditemukan pada sosis tradisional asal

Bali (urutan) (Arief et al., 2003).

Sekarang ini kultur starter untuk sosis dapat dikategorikan menjadi dua

kelompok. Generasi pertama mengandung bakteri asam laktat yang berasal dari

materi tumbuhan. Generasi kedua berasal dari materi daging yang secara khusus

diadaptasikan pada ekologi fermentasi daging. Lactobacillus sake dan L. curvatus

dari starter kultur generasi kedua (berasal dari materi daging) mampu mengontrol

keseluruhan fermentasi dan proses penguraian, serta menghambat pertumbuhan

bakteri asam laktat spontan (Hugas dan Monfort, 1997).

Lactobacillus plantarum mampu menghambat bakteri-bakteri patogen seperti

sehubungan dengan kemampuannya memproduksi asam laktat, H2O2 dan bakteriosin

seperti plantaricin. Selain itu L. plantarum merupakan bakteri probiotik yang

mampu bertahan sampai saluran pencernaan dan menciptakan keseimbangan

mikroflora usus. Kultur starter L. plantarum yang diisolasi dari dadih ternyata

mampu meningkatkan kualitas sosis fermentasi dari daging DFD, walaupun masih

kurang adaptif dan kurang optimal ditandai dengan berfluktuasinya viabilitas L.

plantarum selama proses (Arief et al., 2003 dan Hapsari et al., 2003). Penggunaan

kultur starter L. plantarum yang diisolasi dari daging diharapkan mampu

memberikan hasil yang lebih baik daripada L. plantarum yang diisolasi dari bahan

non-daging selama proses fermentasi sosis.

Kultur starter yang diperoleh diharapkan mampu diterapkan pada daging PSE

(pH di bawah 5,1), daging normal (pH 5,5-5,9) maupun daging DFD (pH di atas 6,5).

Selain itu kultur starter diharapkan mampu hidup pada kadar garam yang sering

ditambahkan dalam pembuatan sosis, yaitu 1,5% sampai 3,5%, sehingga perlu

diketahui karakteristik L. plantarum yang didapat pada media dengan kisaran pH dan

kadar garam tersebut.

Tujuan

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk mengisolasi,

mengidentifikasi dan mengkarakterisasi L. plantarum yang terdapat pada daging sapi.

Penelitian ini juga bermaksud mempelajari pertumbuhan L. plantarum yang didapat

pada pH dan kadar NaCl media yang berbeda sehingga dapat diterapkan dalam

TINJAUAN PUSTAKA

Daging dan Kualitasnya

Menurut Lawrie (1998), daging didefinisikan sebagai daging mentah (flesh)

dari hewan yang digunakan sebagai makanan. Pada praktiknya, definisi ini terbatas

pada beberapa lusin dari 3000 spesies mamalia; namun terkadang meluas meliputi

organ-organ seperti hati, ginjal, otak dan jaringan lain yang dapat dimakan.

Kualitas daging diartikan sebagai sejumlah sifat yang menentukan pada

daging itu yang berpengaruh terhadap penerimaan konsumen (Mountney, 1976).

Beberapa sifat/atribut indrawi lebih berkesan dibandingkan beberapa sifat yang lain.

Warna, daya mengikat air, dan beberapa aroma daging terdeteksi sebelum dan

sesudah pemasakan dan akan memberikan sensasi yang lebih lama terhadap

konsumen dibandingkan dengan juiciness, tekstur, keempukan, rasa dan kebanyakan

aroma yang terdeteksi saat pengunyahan (Lawrie, 1998)

Warna daging ditentukan oleh jumlah dan tipe myoglobin, status kimianya

dan kondisi fisik dan kimiawi komponen lain dalam daging (Lawrie, 1998).

Konsumen umumnya menyukai warna merah cerah akibat terjadinya oksimioglobin

pada permukaan daging yang terkena udara (Buckle et al., 1987).

Daya mengikat air oleh protein daging atau water holding capacity atau water

binding capacity (WHC atau WBC) merupakan kemampuan daging untuk mengikat

airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya

pemotongan daging, pemanasan, pendinginan dan pengolahan (Soeparno, 1994).

Daging dengan pH ultimat (nilai pH setelah 24 jam pemotongan) yang tinggi

mempertahankan kemampuan proteinnya dalam menahan air secara elektrostatis,

sementara pada pH normal, protein mendekati titik isoelektriknya dan tidak mengikat

air terlalu kuat. WHC berkurang pada daging PSE (pale, soft, exudative), yang dapat

menyebabkan keluarnya banyak cairan (Gregory dan Grandin, 1998).

Setelah pemotongan, aliran oksigen akan terhenti dan mitokondria tidak

berfungsi, sehingga glikogen otot terdegradasi menjadi asam laktat dan kandungan

ATP turun. Filamen-filamen aktin dan miosin kemudian saling bertaut, yang

kemudian disebut sebagai rigormortis. Glikogenolisis berlangsung sempurna setelah

sampai 5,8 sementara suhu daging masih berkisar 40oC, daging akan berubah

menjadi pucat, lunak dan berair (PSE) (Lücke, 1997). Menurut Hammes et al.

(2003), pH daging yang normal berkisar dari 5,6 sampai 5,8. Daging yang secara

alami mengandung sedikit glikogen atau kekurangan glikogen akibat kesalahan

penanganan, pH akhirnya dapat mencapai lebih dari 6,0 (Lücke, 1997).

Keempukan daging dipengaruhi oleh faktor antemortem, meliputi genetik

termasuk bangsa, spesies dan fisiologi, umur, manajemen, jenis kelamin, stress; dan

faktor postmortem yang meliputi pelayuan, pembekuan, temperatur penyimpanan

dan metode pengolahan (termasuk pemasakan dan penambahan bahan pengempuk).

Keempukan daging juga dapat disebabkan kasar halusnya tekstur daging. Semakin

halus tekstur daging, maka daging menjadi empuk. Selain itu juga dapat disebabkan

oleh kandungan lemak di dalam daging. Kadar lemak yang relatif tinggi akan

melarutkan atau menurunkan kandungan kolagen, sehingga daging menjadi empuk

(Soeparno, 1994).

Mikrobiologi Daging

Daging sangat memenuhi persyaratan untuk perkembangan mikroorganisme,

termasuk mikroorganisme perusak atau pembusuk. Hal ini disebabkan oleh: (1)

mempunyai kadar air yang tinggi (kira-kira 68% - 75%), (2) kaya akan zat yang

mengandung nitrogen dengan kompleksitas yang berbeda, (3) mengandung sejumlah

karbohidrat yang dapat difermentasikan, (4) kaya akan mineral dan kelengkapan

faktor untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan (5) mempunyai pH yang

meng-untungkan bagi sejumlah mikroorganisme (5,3 – 6,5) (Soeparno, 1994).

Kebanyakan bakteri tumbuh di permukaan daging, namun tidak tertutup

kemungkinan ditemukan bakteri di dalam daging. Bakteri dapat mencapai jaringan

dalam karkas dengan berbagai cara, diantaranya melalui mekanisme berikut: (1)

jaringan ternak sehat dapat mengandung sebuah populasi kecil bakteri namun

dinamis bila bakteri secara terus-menerus memperoleh akses ke dalam jaringan

ternak hidup, dengan penetrasi membran mukosa saluran respirasi dan pencernaan,

untuk mengganti yang telah dibasmi oleh mekanisme ketahanan tubuh ternak, (2)

bakteri dari usus dapat menyerang jaringan karkas, baik selama pemotongan (agonal

invasion) maupun setelah pemotongan (postmortem invasion), (3) bakteri dapat

mengkontaminasi permukaan karkas dapat mempenetrasi ke lapisan jaringan otot

yang lebih dalam (Gill, 1982).

Umumnya, mikroorganisme tumbuh dengan baik pada pH sekitar 7,0

(6,6-7,0), beberapa mampu tumbuh di bawah 4,0 (Jay et al., 2000). Daging mentah secara

alam terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme, diantaranya Lactobacillus,

Carnobacterium, Micrococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Corynobacterium,

Enterococcus, Arthrobacter, Acinobacter, Brochothrix dan Listeria, serta

Enterobacteriaceae, kapang dan khamir (Rose, 1982). Enterobacteriaceae

psikro-tropik dapat juga ditemukan, sementara organisme Gram positif termasuk bakteri

asam laktat dijumpai dalam jumlah kecil (Lücke, 1997).

Sosis Fermentasi

Sosis fermentasi diartikan sebagai campuran daging dan lemak dengan garam,

nitrat dan atau nitrit, gula dan rempah-rempah yang diisikan pada casing dan melalui

masa fermentasi kemudian mengalami proses pengeringan (Hugas dan Monfort,

1997). Proses produksi sosis fermentasi pada prinsipnya adalah penggilingan dan

pencampuran (cutter), pengisian pada casing, fermentasi dan pemeraman (Hammes

et al., 2003).

Perbedaan sosis fermentasi dengan sosis lainnya adalah sosis fermentasi

mengalami proses pemeraman/fermentasi. Rahman (1989) menyebutkan fermentasi

merupakan pemanfaatan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan

produk-produk tertentu. Produk utama dalam fermentasi sosis adalah asam laktat yang

dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Molin (2003) menyatakan bahwa fermentasi

asam laktat memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan rasa dan

konsistensi produk dan juga memiliki efek-efek yang menguntungkan bagi kesehatan

yang dihasilkan dari konsumsi bakteri asam laktat yang masih hidup.

Sosis fermentasi umumnya diproduksi dalam bentuk produk kering atau

semi-kering, walaupun beberapa yang lain berada di antaranya. Sosis kering

mempunyai kelembaban 30-40%, secara umum tidak diasap dan dimakan tanpa

pemasakan, sedangkan sosis semi-kering mempunyai kelembaban sampai 50% dan

dipanaskan pada suhu 60-68oC (Jay, 2000).

Klasifikasi yang diterapkan untuk sosis kering atau semi-kering didasarkan

varietas Jerman banyak diproduksi di daerah Eropa Utara dan seringkali melalui

proses pengasapan dan dimasak secara tradisional. Sosis ini dibuat dari daging sapi

atau campuran daging sapi dan babi serta memakai bumbu-bumbu yang ringan.

Varietas Italia atau sosis kering berasal dari Eropa Selatan, dibuat dari daging babi,

penuh bumbu dan tidak dimasak maupun diasap. Bologna Lebanon merupakan

produk semua daging sapi yang diasap dengan kuat tetapi tidak dimasak (Bacus,

1984).

Spesies bakteri asam laktat yang umum digunakan sebagai kultur starter

adalah Lactobacillus sakei, L. curvatus, L. plantarum, Pediococcus lacidactici dan

Pediococcus pentosaceus. Kultur starter mungkin juga mengandung Micrococcus

varians, Staphylococcus carnosus subspp. carnosus dan utilis serta S. xylosus (Rose,

1982). Bakteri asam laktat bersama dengan mikrokokus dan khamir sebagai starter

memberikan dampak pada kualitas sensoris dan aroma sosis fermentasi. Starter

non-laktat berkontribusi dalam beberapa hal seperti reduktase nitrat dan nitrit, katalase

dan lipase (Hugas dan Monfort, 1997).

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mikroorganisme agar dapat digunakan

sebagai kultur starter menurut Varnam dan Sutherland (1995) adalah: (1) mampu

berkompetisi dengan bakteri asam laktat yang secara alami terdapat dalam bahan

yang akan difermentasi, (2) menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang cukup, (3)

toleran terhadap NaCl minimal sampai 6%, (4) toleran terhadap NaNO2 (min

100mg/kg), (5) hidup dalam suhu 15-40oC, (6) homofermentatif, (7) tidak proteolitik,

(8) tidak menghasilkan H2O2 dalam jumlah besar, (9) sebaiknya katalase positif, (10)

sebaiknya mampu mengurangi nitrat, (11) sebaiknya menguatkan cita rasa hasil akhir,

(12) sebaiknya tidak memproduksi senyawa biogenic amines, (13) sebaiknya tidak

menghasilkan lendir, (14) sebaiknya antagonis dengan bakteri patogen atau

mikroorganisme lain, dan (15) sebaiknya toleran atau sinergetik dengan komponen

starter lain.

Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat sering ditemukan secara alamiah dalam bahan pangan.

Bakteri ini hidup pada susu, daging segar, dan sayur-sayuran dalam jumlah yang

kecil (Jenie dan Rini, 1995). Bakteri asam laktat yang berasal dari bahan mentah atau

asam laktat dari penggunaan karbohidrat dan menurunkan nilai pH (5,9 – 4,6)

(Hugas dan Monfort, 1997).

Bakteri asam laktat (BAL) terdiri dari sejumlah genera dalam filum

Firmicutes. Genera-genera tersebut adalah Carnobacterium, Enterococcus,

Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Melissococcus, Oenococcus,

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, dan Weisella (Beasley,

2004). Genus yang paling sering digunakan sebagai starter kultur dalam sosis

fermentasi adalah Lactobacillus, Pediococcus dan Streptococcus (Bacus, 1984).

Gevers (2002) menyebutkan bahwa BAL banyak digunakan dalam pangan

dan pakan, termasuk kultur starter untuk fermentasi, kultur probiotik dan kultur

pelindung untuk menghambat organisme tertentu yang bersifat perusak. Kemampuan

penghambatan yang dimiliki BAL dikarenakan BAL mampu merubah karbohidrat

menjadi asam-asam organik seperti asam laktat atau asam asetat (Erdo™rul, et al.

2002), selain itu BAL juga memiliki senyawa bakteriosin yang bersifat antagonistik

dengan bakteri lain (Bomberg et al., 2004).

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum termasuk bakteri dalam filum Firmicutes, ordo

Lactobacillales, famili Lactobacillaceae, dan genus Lactobacillus. Lactobacillus

dicirikan dengan bentuk batang, biasanya panjang tetapi terkadang hampir berbentuk

bulat, umumnya dalam rantai-rantai pendek. Lactobacillus merupakan bakteri Gram

positif, tidak menghasilkan spora, anaerob fakultatif, koloninya dalam media agar

berukuran 2-5 mm, konfeks, opak/sedikit transparan dan tak berpigmen. Genus ini

tumbuh baik pada suhu 30-40oC dan tersebar luas di lingkungan terutama dalam

produk-produk pangan asal hewan dan sayuran. Mereka menetap dalam saluran

pencernaan unggas dan mamalia (Holt et al., 1994).

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri berbentuk batang, umumnya

berukuran 0,7 – 1,0 sampai 3,0 – 8,0 mikron, tunggal atau dalam rantai-rantai pendek,

dengan ujung yang melingkar. Organisme ini cenderung berbentuk batang pendek

dalam kondisi pertumbuhan yang sesuai dan akan cenderung lebih panjang di bawah

kondisi yang tidak menguntungkan. Bakteri ini termasuk homofermentatif dengan

sedangkan menurut Costilow (1981), L. plantarum merupakan bakteri anaerob

fakultatif yang tumbuh dengan baik pada suhu 37oC.

Bakteri ini dapat dibedakan dengan bakteri lain berdasarkan kemampuannya

memfermentasi karbohidrat atau gula-gula tertentu. Ciri-ciri Lactobacillus

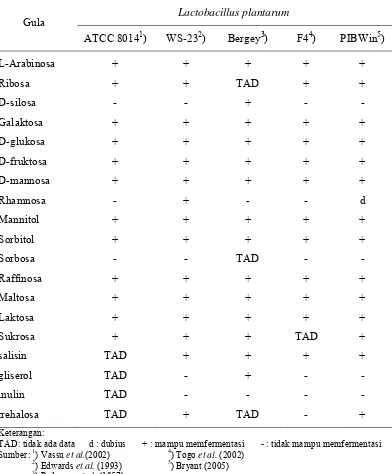

plantarum menurut beberapa sumber dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ciri – Ciri Lactobacillus plantarum Berdasarkan Kemampuannya Memfermentasi Gula dari Berbagai Sumber

Gula Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum telah berhasil diisolasi dari berbagai sumber.

Beberapa peneliti melaporkan telah berhasil mengisolasi bakteri ini dari anggur dan

wine (Edwards et al., 1993), fermentasi green-olive (Diaz et al., 1995),sosis kering

terfermentasi spontan Spanyol (Hugas dan Monfort, 1996), sosis sapi asam Thailand

(Sittimonchai dan Noonpakdee, 2001), bir opaque/Chibuku (Togo et al., 2002), sosis

fermentasi trasisional Bali/urutan (Antara et al., 2002), keju (Coeuret et al., 2003),

sourdough (Todorov et al., 2004) dan silo (Emanuel et al., 2005).

Lactobacillus plantarum umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dan

oleh karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi

tipe asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran dan

daging (sosis). L. plantarum nampaknya paling banyak berperan dalam fermentasi,

karena suhu fermentasi yang digunakan lebih tinggi. Selain itu, fermentasi dari

Lactobacillus plantarum bersifat homofermentatif sehingga tidak menghasilkan gas

(Buckle et al., 1987).

Pertumbuhan Bakteri

Istilah pertumbuhan umum digunakan untuk bakteri dan mikroorganisme lain

dan biasanya mengacu pada perubahan di dalam hasil panen sel (pertambahan total

massa sel) dan bukan perubahan individu organisme (Pelczar dan Chan, 1986).

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Faktor-faktor intrinsik meliputi pH, kandungan kelembaban/aktivitas air, potensial

oksidasi-reduksi, kandungan nutrisi, antimikroba dan struktur biologis, sedangkan

yang termasuk faktor-faktor ekstrinsik yaitu suhu, kelembaban relatif, konsentrasi

dan keberadaan gas di lingkungan serta keberadaan dan aktivitas mikroorganisme

lain (Jay, 2000).

Kisaran pH tempat mikroorganisme hidup diterangkan dalam tiga titik

kardinal: pH minimum, berada di bawah batas kemampuan tumbuh organisme; pH

maksimum, berada diatas batas kemampuan tumbuh dan pH optimum, dimana

organisme dapat tumbuh dengan baik. Tingkat pertumbuhan meningkat dengan

teratur diantara pH minimum dan optimum, dan menurun diantara pH optimum dan

maksimum (Todar, 2004).

Aktivitas air (aw) didefinisikan sebagai rasio tekanan uap air substrat dengan

kebutuhan air mikroorganisme. Bakteri pada umumnya hidup pada kisaran aw 0,9,

sedangkan khamir dan kapang masing-masing 0,88 dan 0,80 (Jay, 2000).

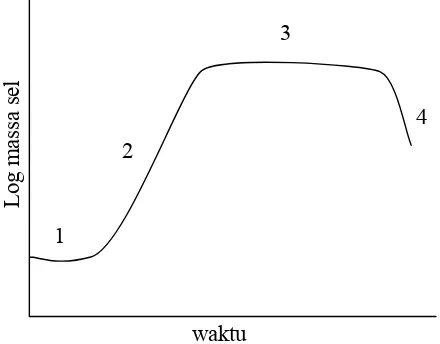

Menurut Gill (1982) daur pertumbuhan normal bakteri membentuk kurva

sigmoid yang terdiri dari empat fase, yaitu fase lamban atau lag phase, diikuti

periode pertumbuhan yang cepat (fase log), kemudian mendatar (fase statis atau

stationary phase), dan akhirnya diikuti oleh suatu penurunan populasi sel-sel hidup

(fase kematian atau death phase) (Gambar 1). Selama fase log, populasi bertambah

secara teratur, menjadi dua kali lipat pada interval waktu tertentu atau disebut waktu

generasi. Waktu generasi dapat juga dikatakan sebagai selang waktu yang

dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri atau untuk populasi menjadi dua kali lipat

(Pelczar dan Chan, 1986).

Keterangan: 1. fase lamban 2. fase logaritmik 3. fase statis 4. fase kematian

Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Bakteri Sumber: Gill (1982)

4 3

1

waktu

Log massa sel

METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus 2005 sampai Juni 2006.

Laboratorium yang digunakan adalah Laboratorium Ruminansia Besar dan

Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Perah Bagian Mikrobiologi Hasil Ternak,

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternak, Fakultas Peternakan, Institut

Pertanian Bogor.

Materi

Sampel daging sapi diperoleh dari lima lokasi di empat pasar tradisional di

Bogor yaitu Pasar Anyar, Pasar Cibeureum, Pasar Ciampea dan Pasar Gunung Batu.

Daging diambil secara acak (bukan berasal dari bagian-bagian karkas tertentu).

Media tumbuh yang digunakan adalah deMan Rogosa Sharpe Agar dan Broth

(MRSA dan MRSB). Bahan lain yang dibutuhkan adalah NaCl, aquades, alkohol,

H2O2 3%, Buffer Peptone Water (BPW), Plate Count Agar (PCA), NaOH 10%, HCl

1% dan bahan-bahan kimia untuk pewarnaan Gram (ungu kristal, yodium, alkohol

95%, safranin). Sejumlah gula murni yang diperlukan untuk pengujian kemampuan

fermentasi karbon oleh L. plantarum adalah arabinosa, galaktosa, glukosa, laktosa,

maltosa, manitol, raffinosa, rhamnosa, trehalosa, sukrosa, salisin, dan silosa.

Peralatan yang digunakan adalah alat penekan modifikasi Hamm, kertas

saring Whatmann no. 41, plannimeter, pH meter dan timbangan. Alat-alat yang

diperlukan dalam tahap pengisolasian starter kultur adalah waring blender, tabung

reaksi, cawan petri, ose, mikroskop, gelas objek, pH meter, inkubator, refrigerator,

hockey stick, autoklaf, spektrofotometer dan sterilisator. Pengidentifikasian isolat

menggunakan piranti lunak PIBWin (Probabilistic Identification Bacteria for

Windows) .

Rancangan

Penelitian menggunakan dua rancangan, yaitu rancangan untuk persiapan

sampel dan rancangan untuk karakterisasi L. plantarum. Persiapan sampel untuk

mengetahui kualitas fisiko-kimia dan mikrobiologi daging sebelum diisolasi

menggunakan Rancangan Acak Lengkap lima kali ulangan dengan perlakuan

Yij = µ + Ai + εij

Yij = respon kualitas yang diamati pada perlakuan taraf ke-i ulangan ke-j

µ = nilai tengah umum

Ai = pengaruh taraf perlakuan ke-i (masa simpan daging 12 dan 34 jam)

εij = galat percobaan

Karakterisasi L. plantarum pada media MRSB pada pH dan media yang

berbeda menggunakan Rancangan Faktorial 2x3 dengan 3 kali ulangan (Gomez dan

Gomez, 1995). Parameter waktu generasi dan populasi maksimal dianalisis ragam

dilanjutkan uji kontras polinomial ortogonal. Rancangan tersebut dapat ditulis

dengan rumus sebagai berikut:

Yij = µ + Ai + Bj + (AB)ij + εij

Keterangan:

Yij = respon parameter yang diamati

µ = nilai tengah umum

Ai = pengaruh taraf ke-i faktor A (pH media; 6,5, 6,0 dan 5,0)

Bj = pengaruh taraf ke-j faktor B (Kadar NaCl; 2% dan 1,5%)

ABij = pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B

εij = galat percobaan

Prosedur

Persiapan Sampel

Daging sapi segar sebagian disimpan selama 12 jam, terhitung dari masa

pemotongan pada suhu kamar dan sisanya dilanjutkan sampai 22 jam untuk sampel

hari kedua (34 jam setelah pemotongan). Daging sapi dibeli dari pasar setelah 6 jam

masa pemotongan kemudian daging disimpan pada plastik tertutup. Hal ini

dimaksudkan untuk meminimalkan kontaminasi dari lingkungan luar, sehingga

bakteri yang terisolasi merupakan bakteri alami yang terdapat dalam daging. Daging

kemudian diukur nilai pH, daya mengikat air, angka lempeng total bakteri (ALTB)

dan total bakteri asam laktatnya (TBAL).

Nilai pH Daging (AOAC, 1995).Pengukuran pH menggunakan pH-meter Corning.

Sebanyak 5 g sampel diblender bersama 45 ml akuades. Sebelumnya pHmeter

Daya Mengikat Air (Soeparno, 1994). Daya mengikat air (DMA) diukur

berdasarkan metode tekanan sesuai petunjuk Hamm. Sampel sebanyak 0.3 g

diletakkan diantara dua kertas saring, kemudian ditekan dengan beban seberat 35 kg

selama 5 menit. Daerah yang tertutup sampel daging dan daerah yang tertutup air

daging ditandai dan diukur dengan planimeter. Selisih kedua daerah disebut daerah

basah. Daya ikat air berbanding terbalik dengan mg H2O. mg H2O menyatakan

jumlah air bebas yang keluar dari daging dan dapat dihitung dengan rumus :

0

Analisis Kuantitatif Angka Lempeng Total Bakteri dan Jumlah Bakteri Asam

Laktat (APHA, 1992). Daging sebanyak 5 g diblender bersama 45 ml BPW sebagai

pengenceran pertama (P-1). Pengenceran selanjutnya dilakukan dengan memindahkan

1 ml pengenceran sebelumnya ke dalam 9 ml pengencer menggunakan pipet steril

sampai P-5. Tiap pengenceran dari P-2 sampai P-5 diambil sebanyak 0,1 ml ke dalam

cawan petri yang telah berisi ± 15 ml agar padat (PCA untuk ALTB dan MRSA

untuk TBAL). Sampel diratakan dengan stick hockey (metode spread plate)

kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 48±2 jam.

Isolasi (Ogunbanwo et al., 2003 dan Reque et al., 2000).

Sebanyak 5 g sampel dihancurkan dalam waring blender selama 30 detik

bersama 45 ml MRSB, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37oC. Satu

ose kultur cair digoreskan pada cawan petri yang berisi agar padat menggunakan

metode kuadran lalu diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37oC. Tiap koloni terpisah

diambil dan ditumbuhkan pada MRSB. Pemurnian kultur dilakukan dengan

menggoreskan kembali koloni yang terpisah serta pengamatan mikroskopik sel-sel

bakteri yang dihasilkan.

Isolasi dilakukan setelah pengayaan (enrichment) yang dimaksudkan untuk

memberi kesempatan kepada bakteri-bakteri yang terdapat dalam jumlah kecil atau

yang pertumbuhannya lambat dapat tetap hidup bersama spesies lain yang ada.

Media dibuat seoptimal mungkin bagi organisme-organisme yang diinginkan untuk

tumbuh sekaligus menghambat bakteri lain yang tidak diinginkan (Rahn, 1974).

Media yang digunakan dalam penelitian adalah deMan Rogosa Sharpe Broth

asam laktat yang meliputi spesies dari genus Lactobacillus, Streptococcus,

Pediococcus dan Leuconostoc (Oxoid, 2005). Masa dan suhu inkubasi yang dipilih

adalah 24 jam dan suhu 37oC yang merupakan kondisi yang optimal bagi L.

plantarum untuk hidup.

Identifikasi

Seleksi dilakukan dengan pewarnaan Gram (Hadioetomo, 1990) dan uji katalase

(Lay, 1994). Identitas kultur diketahui dari uji biokimiawi berdasarkan

kemampuannya memfermentasi beberapa jenis gula melalui bantuan program

PIBWin (Bryant, 2005).

Pewarnaan Gram (Hadioetomo, 1990). Sampel bakteri dari koloni yang homogen

dioleskan pada kaca objek kemudian difiksasi panas. Olesan bakteri kemudian

digenangi dengan pewarna primer yaitu ungu kristal selama 1 menit, kemudian

dibuang kelebihan ungu kristal, dibilas dengan air suling dan ditiriskan. Setelah

kering, olesan bakteri digenangi dengan iodium Gram selama 2 menit, kemudian

dibuang kelebihan iodium, dibilas dengan air suling dan ditiriskan. Preparat

kemudian dicuci dengan pemucat warna yaitu etanol 95%, tetes demi tetes selama 30

detik atau sampai zat warna ungu kristal tidak terlihat lagi mengalir dari kaca objek,

lalu dicuci segera dengan air suling dan ditiriskan. Preparat selanjutnya digenangi

pewarna tandingan yaitu safranin selama 30 detik, dibilas dengan air suling dan

ditiriskan. Preparat kemudian diamati di bawah mikroskop. Lactobacillus plantarum

akan menunjukkan warna biru gelap atau ungu (Gram positif) dengan sel bentuk

batang dan tersusun dalam rantai-rantai pendek.

Uji Katalase (Lay, 1994). Isolat diambil sebanyak satu ose, dioleskan pada gelas

objek yang telah disterilkan dengan alkohol. Gelas objek kemudian ditetesi larutan

H2O2 3%. Preparat diamati, bila terjadi gelembung gas maka menunjukkan bakteri

dengan katalase positif. Sampel yang sesuai dengan ciri-ciri L. plantarum yaitu Gram

positif dan katalase negatif kemudian diuji kemampuannya dalam memfermentasi

gula.

Uji Biokimiawi (Bryant, 2005). Jenis gula yang digunakan dalam uji ini adalah

arabinosa, galaktosa, glukosa, laktosa, maltosa, manitol, raffinosa, rhamnosa,

dalam tabung steril. Sampel berumur 48 jam sebanyak 4 tetes pipet Pasteur (±100μl)

dimasukkan ke dalam media uji, kemudian diinkubasi. Pengamatan dilakukan setelah

inkubasi 48 dan 72 jam pada suhu 37oC. Apabila warna larutan tetap merah (tidak

terjadi perubahan) maka menunjukkan tidak adanya fermentasi (-). Jika larutan

berubah menjadi kuning maka respon fermentasi (+), dan warna diantara merah dan

kuning berarti dubious (d).

Karakterisasi

Lactobacillus plantarum yang berhasil diisolasi dari daging dikarakterisasi

berdasarkan kemampuan tumbuhnya pada MRSB dengan pH sebesar 6,5, 6,0 dan 5,0

serta NaCl 2% dan 1,5%. Taraf perlakuan pada nilai pH dipilih berdasarkan pH

daging yang dapat digunakan sebagai bahan awal pembuatan sosis fermentasi, yaitu

daging DFD (pH 6,5), daging normal (pH 6,0) dan daging PSE (pH 5,0). Taraf

pemberian perlakuan NaCl diambil berdasarkan formulasi yang biasa digunakan

dalam pembuatan sosis, yaitu antara 1,5% sampai 3,5% (Bacus, 1984). Grafik

pertumbuhan akan dilihat melalui nilai kerapatan optis/optical density (OD)

disesuaikan dengan standar McFarlan II (populasi 8,0x108 cfu/ml).

Koloni dari media agar setelah 48 jam inkubasi, dilarutkan dalam MRSB

sampai nilai absorbansinya sama dengan standar McFarlan II (MRSB dijadikan

blanko). Kultur tersebut kemudian diencerkan sampai pengenceran 10-2, dan

ditumbuhkan pada 100 ml media perlakuan. Nilai absorbansi diukur lagi sebagai t0

(media perlakuan dijadikan blanko). Pengukuran dilakukan tiap dua jam sampai

bakteri mengalami fase stasioner. Selama masa pengukuran, bakteri diinkubasi pada

suhu 37oC.

Hasil absorbansi dikonversikan terhadap standar McFarlan II untuk

mengetahui jumlah populasi bakteri (cfu/ml). Pembuatan kurva pertumbuhan

dilakukan dengan membandingkan log populasi terhadap waktu (jam). Waktu

generasi, masa permulaan fase logaritmik, dan populasi maksimum dibandingkan

antar perlakuan. Waktu generasi ditulis dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

G = waktu generasi

t = selang waktu pengukuran jumlah sel dalam populasi pada suatu saat dalam

fase log (B) dan kemudian lagi pada suatu titik waktu kemudian (t)

B = populasi awal

b = populasi setelah waktu t

log = log10

3,3 = faktor konversi log2 menjadi log10

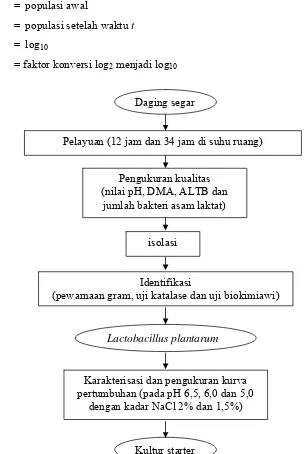

Gambar 2. Bagan Alir Prosedur Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi L. plantarum

Daging segar

Pelayuan (12 jam dan 34 jam di suhu ruang)

Pengukuran kualitas (nilai pH, DMA, ALTB dan

jumlah bakteri asam laktat)

isolasi

Identifikasi

(pewarnaan gram, uji katalase dan uji biokimiawi)

Karakterisasi dan pengukuran kurva pertumbuhan (pada pH 6,5, 6,0 dan 5,0

dengan kadar NaCl 2% dan 1,5%)

Kultur starter

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Sampel

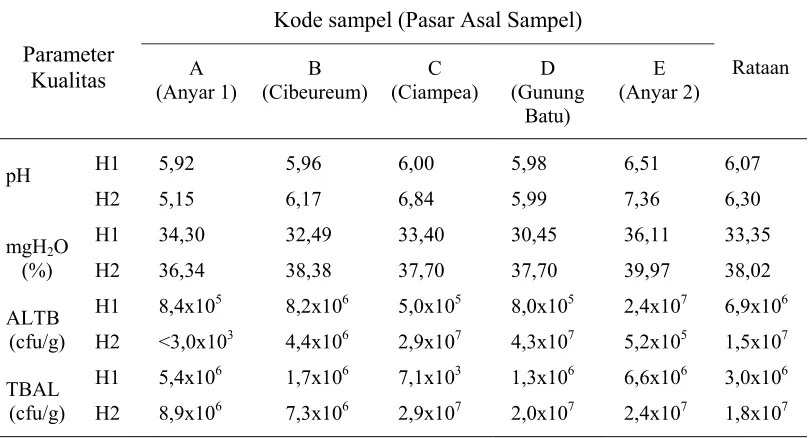

Nilai pH, mgH2O yang keluar, Angka Lempeng Total Bakteri (ALTB) dan

Total Bakteri Asam Laktat (TBAL) dari daging yang akan diisolasi diukur untuk

mengetahui kualitas fisiko-kimia dan mikrobiologinya (Tabel 2).

Tabel 2. Kualitas Fisiko-Kimia dan Mikrobiologi Daging Sebelum Diisolasi

Parameter Kualitas

Kode sampel (Pasar Asal Sampel)

Rataan

H1 : sampel dengan masa simpan 12 jam postmortem H2 : sampel dengan masa simpan 34 jam postmortem

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa daging umumnya mengalami

peningkatan nilai di semua parameter kualitas yang diamati setelah 34 jam

penyimpanan. Perkecualian terdapat pada nilai pH dan ALTB daging A (Pasar

Anyar 1) serta ALTB daging E (Pasar Anyar 2). Berdasarkan perbedaan masa

simpan daging, respon mgH2O dan TBAL menunjukkan hasil yang berbeda nyata

pada selang kepercayaan 1%, sedangkan pada nilai pH dan ALTB berbeda nyata

pada selang kepercayaan 5% (Lampiran 1 s/d 4). Meningkatnya nilai pH, % mgH2O

yang keluar, dan jumlah mikroorganisme menunjukkan bahwa daging mengalami

penurunan kualitas setelah disimpan dalam suhu ruang selama 34 jam.

Kadar pH daging pada umumnya berkisar antara 5,5 – 5,9 (Lücke,1997) atau

menurut Hammes (2003) antara 5,6 dan 5,8. Daging dari kelima pasar tersebut

daging DFD (dark firm dry), yaitu daging yang memiliki pH antara 6,5 – 6,8

(Lawrie, 1998). Kebanyakan bakteri tumbuh di kisaran pH 6,5 – 7,5 dan tidak dapat

tumbuh dengan baik di bawah pH 5,0 dan di atas pH 8,5 (Fardiaz,1992). Sampel

daging yang diukur mempunyai pH yang memungkinkan bakteri untuk tumbuh

dengan baik.

Setelah penyimpanan selama 34 jam, pH daging mengalami peningkatan.

Hal ini disebabkan bakteri telah mendegradasi asam amino daging menjadi senyawa

NH3 yang menyebabkan lingkungan/daging menjadi basa. Bakteri-bakteri daging

pada awalnya menggunakan glukosa atau karbohidrat sebagai sumber energi

kemudian setelah gula habis, bakteri akan mulai menggunakan asam amino atau

protein (Gill, 1982). Glukosa dalam daging terdapat dalam jumlah yang sangat kecil,

yaitu sekitar 1,08% dari seluruh komponen penyusun daging, sementara yang

lainnya adalah air (75,5%), protein (18%), lemak (3 %) dan bahan-bahan lain

non-protein terlarut (2,5%) (Lawrie, 1998). Senyawa NH3 yang dihasilkan

bakteri-bakteri ini juga menyebabkan bau busuk dan citarasa yang tidak sedap. Hasil yang

berbeda didapat pada sampel daging A yang mengalami penurunan pH setelah

penyimpanan hari kedua. Hal ini mungkin terjadi bila bakteri baru akan

mendegradasi asam amino, sedangkan asam laktat yang terbentuk akibat penguraian

karbohidrat sebelumnya terdapat dalam jumlah yang signifikan, sehingga

menurunkan nilai pH daging.

Nilai mgH2O yang keluar berbanding terbalik dengan daya mengikat air

(DMA). Menurut Bacus (1984), kapasitas mempertahankan air minimal pada daging

adalah pada pH 5,0-5,01, yang merupakan rata-rata titik isoelektrik protein fibrillar

daging pada lingkungan ionik yang normal. Di bawah dan di atas pH tersebut,

kemampuan daging dalam mempertahankan air terikat (DMA) mulai meningkat.

Setelah satu hari penyimpanan ternyata lebih banyak air yang keluar. Air tersebut

mungkin berasal dari fermentasi glukosa pada hari sebelumnya karena salah satu

produk fermentasi yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri heterofermentatif adalah air.

Angka lempeng total bakteri untuk keseluruhan sampel pada hari pertama

mempunyai nilai di atas standar yang ditetapkan oleh SNI, yaitu 5,0x105 cfu/g

kecuali dari pasar Ciampea, sehingga dapat dikatakan sanitasi penanganan daging

setelah 34 jam penyimpanan karena bakteri-bakteri tersebut terus berkembang biak.

Penurunan ALTB dijumpai pada sampel A yang kemungkinan terjadi akibat

terhambatnya beberapa mikroorganisme karena pH daging yang asam.

Bakteri-bakteri yang sering dijumpai dalam daging umumnya berasal dari golongan

Acinobacter,Aeromonas,Enterococcus,Moraxella,PseudomonasdanPsychrobacter

(Jay, 2000).

Bakteri asam laktat (BAL) terdapat pada daging dalam jumlah yang kecil.

BAL mempunyai senyawa-senyawa antimikroba selain juga menghasilkan asam

laktat dan peroksida yang mampu menghambat spesies lain (Gill, 1982), sehingga

BAL mampu berkompetisi dan dapat tetap tumbuh dalam daging. Selain itu,

peningkatan pH pada daging akibat penyimpanan masih dalam batas toleransi BAL

untuk tetap hidup. Menurut Togo, et al. (2002) beberapa spesies BAL masih dapat

hidup sampai pH 9,6.

Data mengenai kualitas daging sebelum isolasi perlu diketahui sebagai bahan

pertimbangan dalam penerapan kultur starter dalam sosis fermentasi. Bacus (1984)

menyebutkan bahwa L. plantarum, L. casei dan L. leichmanii yang diisolasi dari

daging fermentasi mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap

lingkungan tempat ia diisolasi dan akan mampu menunjukkan hasil yang baik jika

diterapkan kembali pada lingkungan sosis.

Isolasi

Prinsip isolasi adalah mengencerkan organisme sedemikian rupa sehingga

individu spesies dapat dipisahkan dari yang lainnya, dengan anggapan bahwa setiap

koloni yang terpisah yang tampak pada cawan petri setelah inkubasi berasal dari satu

sel tunggal. Metode isolasi yang digunakan adalah metode penggoresan (streak

plate) empat kuadran. Metode ini dipilih karena mempunyai dua keuntungan yaitu

menghemat bahan dan waktu (Hadioetomo, 1990). Setiap koloni tunggal yang

tampak diambil dan diinkubasikan kembali dalam media MRSB. Pemurnian kultur

dilakukan dengan mengulang penggoresan sampai didapat penampakan koloni yang

seragam. Sampel masa penyimpan 12 jam menghasilkan 29 isolat, sedangkan dari

sampel penyimpanan 34 jam diperoleh 16 isolat. Daftar nama-nama isolat

Seleksi dan Identifikasi

Seleksi dan identifikasi dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri yang lebih

khusus atas isolat-isolat yang telah ditemukan. Uji-uji yang dilakukan adalah

pewarnaan Gram, uji katalase dan uji fermentasi beberapa jenis gula. Jika isolat

menunjukkan hasil yang negatif pada pewarnaan Gram dan positif pada uji katalase

maka uji fermentasi tidak dilakukan. Hal ini disebabkan L. plantarum merupakan

bakteri asam laktat yang bercirikan Gram positif dan katalase negatif (Pederson et

al., 1957). Seluruh isolat menunjukkan hasil Gram positif dan katalase negatif.

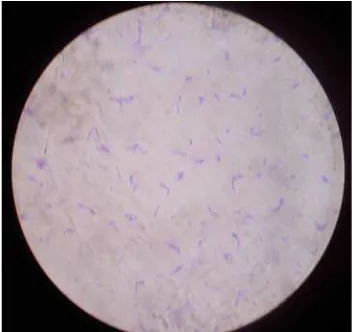

Melalui uji Gram dapat diketahui bahwa semua isolat berbentuk batang.

Beberapa diantaranya berukuran pendek dan memiliki ujung yang melingkar/round

end, sehingga menyerupai kokus. Sebagian isolat menampakkan diri dalam sel-sel

berantai panjang, namun terdapat juga yang muncul dalam rantai-rantai pendek

maupun diplobasil (Lampiran 6). Selama beberapa dekade, pembedaan antar genera

didasarkan pada karakter fenotipiknya. Lactobacilli secara umum merupakan bakteri

non-motil, bukan pembentuk spora, batang, dan Gram positif. Morfologi selnya

sangat variatif, dari yang berbentuk basil panjang, lurus, setengah melengkung

sampai berbentuk coryneform coccobacilli (Coeuret et al., 1984).

Identifikasi isolat menuju tingkat spesies semakin sulit karena adanya

variasi-variasi dalam atribut biokimia. Uji fermentasi karbohidrat/gula adalah salah

satu uji biokimia tersebut. Walaupun tiap spesies memiliki kemampuan yang

berbeda dalam memfermentasi gula, namun terkadang terdapat juga perbedaan di

dalam satu spesies, apalagi beberapa spesies tidak dapat dikenali karakteristik

fenotipnya dengan cepat. Hal ini berlaku pada kelompok Lactobacillus plantarum

(Lactobacillus plantarum, L. paraplantarum, dan L. pentosus), kelompok

Lactobacillus casei dan L. paracasei (Lactobacillus casei, L. rhamnosus, L. zeae dan

L. paracasei)(Coeuret et al., 2003).

Identifikasi isolat-isolat dalam penelitian ini menggunakan bantuan piranti

lunak PIBWin yang dikembangkan oleh Bryant (2005). Berdasarkan pengolahan

data diketahui bahwa isolat terbanyak adalah L. fermentum (90,24%), sedangkan

spesies yang lain adalah L. brevis, L. lactis dan L. plantarum (Tabel 3).

Lactobacillus fermentum dan L. plantarum juga ditemukan pada sosis fermentasi

menghasilkan sembilan grup isolat Lactobacillus tiga grup diantaranya adalah

Lactobacillus plantarum, empat grup dekat hubungannya dengan L. farciminis, dua

grup L. fermentum dan dua grup yang mirip dengan L. hilgardii.

Tabel 3. Hasil Identifikasi Isolat Asal Daging Sapi

Spesies Dugaan Jumlah Isolat Tingkat Akurasi

---(%)---

L. fermentum 78,04 90,01-99

L. fermentum 4,88 80-90

Tingkat akurasi dalam program PIBWin dinyatakan sebagai ID score yaitu

nilai yang menentukan apakah program mampu mengidentifikasi tiap takson (strain).

Prosedur ini mempertimbangkan tiap takson berurutan dan memperlakukan

persentase probabilitas sebagai nilai positif atau negatif, membentuk Hypothetical

Median Organism (HMO) yang kemudian dikalkulasi menggunakan probabilitas

Willcox. Semakin tinggi nilai akurasi, maka isolat semakin mendekati ciri-ciri

bakteri yang disebutkan oleh program. Program ini juga menunjukkan

kemungkinan-kemungkinan spesies lain yang mungkin dengan nilai probabilitasnya

selain menyarankan uji-uji lain yang seharusnya dilakukan untuk memastikan

ketepatan pendugaan. Karakteristik spesies-spesies yang berhasil diisolasi

berdasarkan kemampuannya memfermentasi gula menurut PIBWin dapat dilihat

pada Tabel 4.

Metode pengidentifikasian spesies bakteri menggunakan kemampuannya

memfermentasi gula telah banyak dikembangkan melalui berbagai peralatan yang

praktis dan cepat. Selain program PIBWin, terdapat pula API 50 CH, LRA Zym dan

API Zym. Program-program ini telah digunakan pada pengidentifikasian laktobasili

dalam fermentasi green-olive Spanyol (Diaz, 1993), daging ayam (Reque, 2000), ubi

Kihal, 2004), dan beberapa penelitian lainnya. Namun, menurut Coeuret et al.

(2003), keabsahan tes-tes ini mulai dipertanyakan, beberapa spesies temuannya

masih meragukan dan terjadi beberapa kesalahan identifikasi yang patut

diperhitungkan. Hal ini disebabkan database pembuatnya tidak diperbaharui dan

terdapat beberapa spesies Lactobacillus yang tidak tercantum.

Metode taksonomi modern yang sekarang ini lebih tepat digunakan,

didasarkan pada metode pencetakan molekuler dan meliputi baik analisis fenotipik

maupun genotipik (Pérez et al., 2000). Beberapa metode-metode tersebut adalah

identifikasi Lactobacillus melalui protein-protein yang dihasilkan bakteri (protein

fingerprinting), enzim-enzim (multilocus enzyme electrophoresis), periwayatan

lemak oleh kromatografi gas (lipid profiling), hibridisasi fragmen asam nukleat

(hybridisation), pembandingan sekuensial gen rRNA (sequencing), reaksi rantai

polimerase (polymerase chain reaction/PCR), transfer DNA (ribotyping) dan

polimorfisme panjang fragmen PCR-restriction (restriction fragment length

polymorphism analysis/PCR-RFLP). Di antara metode-metode tersebut yang lebih

efektif dalam membedakan L. plantarum dengan spesies lainnya adalah multilocus

enzyme electrophoresis, sequencing, PCR, ribotyping dan PCR-RFLP (Coeuret et al.,

2003). Pengidentifikasian untuk tingkat strain membutuhkan metode lanjutan yang

lebih spesifik. Kebanyakan metode-metode di atas memerlukan biaya yang mahal,

sehingga belum dapat dilakukan dalam penelitian ini.

Kelemahan program PIBWin adalah program ini hanya memperhitungkan

nilai fermentasi yang pasti positif dan negatif, sedangkan nilai dubius/ragu-ragu

akan dianggap sebagai data hilang atau dianggap positif atau negatif. Hasil

identifikasi menggunakan PIBWin masih memerlukan penelitian lebih lanjut,

sehingga isolat-isolat yang ditemukan masih dinyatakan sebagai dugaan. Sebanyak

45 isolat yang berhasil diisolasi, hanya 1 isolat atau 2,44% yang memiliki ciri-ciri

mendekati L. plantarum (tingkat akurasi 60%), yaitu isolat 1B1.Hal ini dapat berarti

L. plantarum memang terdapat dalam jumlah sedikit dalam daging atau media

pengayaan yang kurang tepat sehingga pertumbuhannya tidak sebaik bakteri lain.

Program ini menyarankan untuk menambah pengujian fermentasi gula α

-Methyl-D-mannoside, melibiose dan uji homo/heterofermentasi, tetapi hal ini belum dapat

kemampuannya memfermentasi gula dibandingkan dengan karakteristik L.

plantarum dari database PIBWin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Biokimiawi 1B1 dan Spesies Lain Hasil Isolasi Berdasarkan Program PIBWin + : kemampuan memfermentasi 99% d+ : kemampuan memfermentasi 75% d : kemampuan memfermentasi 50% d- : kemampuan memfermentasi 25% - : kemampuan memfermentasi 1% 1B1 : isolat hasil penelitian

Isolat 1B1 diisolasi dari daging yang berasal dari pasar Cibeureum dengan

masa simpan 12 jam postmortem. Bakteri ini tidak mempunyai kemampuan katalase,

Gram positif, berbentuk batang dan cenderung membentuk rantai-rantai pendek

(Gambar 2). Ciri-ciri ini sesuai dengan ciri-ciri L. plantarum dalam Bergey’s Manual

Gambar 3. Isolat 1B1 dengan Perbesaran 1000x

(a) (b)

Keterangan: (a) Lactobacillus plantarum WCFS1 dilihat dalam mikroskop biasa

(b) Lactobacillus plantarum WCFS1 dilihat dengan metode fluorescent in situ hybridisation (FISH).

Gambar 4. Lactobacillus plantarum WCFS1 Sumber: Vries (2005)

Karakterisasi

Isolat 1B1 kemudian diikuti pertumbuhannya dalam media MRSB tanpa

perlakuan (kontrol) yaitu NaCl 0% dan pH media MRSB tanpa perubahan serta dalam

media MRSB yang mempunyai kadar NaCl 1,5% dan 2% dikombinasikan dengan pH

5,0, 6,0 dan 6,5. Karakteristik 1B1 dalam media yang berbeda ditentukan melalui

kurva pertumbuhan, waktu generasi, waktu permulaan fase log dan populasi

maksimalnya.

Lactobacillus plantarum memiliki pH optimal 5,0-7,0 (Vassu, 2002) dengan

7

dianggap sebagai media yang tepat bagi 1B1 untuk hidup, sehingga kurva

pertumbuhan 1B1 dalam media tanpa perlakuan akan dijadikan sebagai pembanding

bagi perlakuan lainnya.

Kurva Pertumbuhan

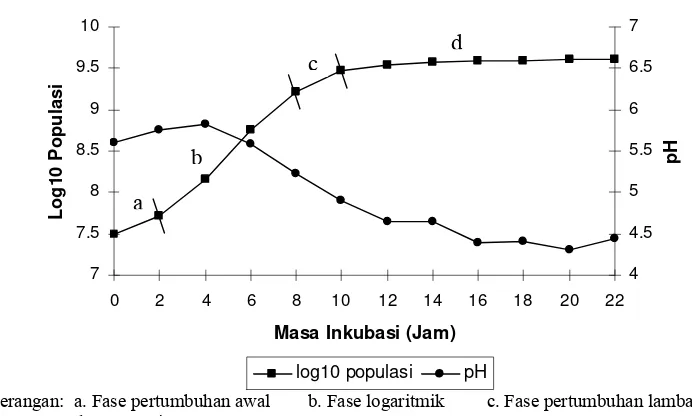

Daur pertumbuhan 1B1 dalam media tanpa perlakuan menunjukkan bahwa

bakteri mengalami fase logaritmik saat memasuki jam kedua (Gambar 5). Bakteri

tidak mengalami fase adaptasi, karena media yang digunakan tidak berbeda dari

media tumbuh sebelumnya (MRSA dan MRSB). Menurut Fardiaz (1992), lamanya

fase adaptasi dipengaruhi oleh medium dan lingkungan pertumbuhan, serta jumlah

inokulum. Beberapa hal yang mungkin akan memperlambat fase adaptasi adalah

kultur yang dipindahkan kedalam media yang kandungan nutrisinya terbatas, mutant

yang baru terbentuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan kultur yang

dipindahkan dari fase statis ke medium baru dengan komposisi sama seperti

sebelumnya. Wassenaar (2003) menyatakan bahwa pemindahan kultur (pengambilan

sampel dengan pipet), sentrifugasi atau prosedur-prosedur penanganan sederhana juga

mampu memperlambat fase adaptasi karena proses-proses tersebut mengakibatkan

tekanan singkat. Bakteri-bakteri bahkan dapat merasakan jika kerapatan selularnya

berubah, sebuah proses yang dinamakan quorum sensing.

Keterangan: a. Fase pertumbuhan awal b. Fase logaritmik c. Fase pertumbuhan lambat d. Fase statis

Isolat 1B1 langsung memasuki fase pertumbuhan awal, yaitu fase saat sel

mulai membelah dengan kecepatan rendah karena baru memasuki tahap penyesuaian

diri. Fase logaritmik 1B1 berlangsung selama ± 6 jam. Selama fase ini, jumlah

populasi meningkat dua kali lipat sejalan dengan terjadinya pembelahan biner. Waktu

yang diperlukan 1B1 untuk membelah menjadi dua adalah 1 jam 5 menit (Tabel 5).

Waktu generasi umumnya berkisar dari 20 menit sampai 20 jam tergantung dengan

spesies/strain bakteri dan kondisi selama fase log pertumbuhan (Abedon, 1999).

Bakteri tidak selamanya mengalami peningkatan populasi. Jam ke-8, kultur

mulai mengalami fase pertumbuhan lambat, yaitu jumlah sel yang lahir mulai

seimbang dengan jumlah sel yang mati. Setelah itu, jumlah bakteri yang lahir akan

sama dengan jumlah sel yang mati atau disebut sebagai pertumbuhan stasioner. Saat

bakteri berada pada jumlah yang tetap, maka akan diketahui populasi maksimal yang

dapat dicapai. Populasi awal kultur saat perhitungan adalah 3,2x107 cfu/ml, setelah 10

jam jumlah maksimal populasi mencapai 4,2x109 cfu/ml. Jika dilanjutkan, populasi

akan mengalami penurunan atau masuk dalam fase kematian. Pengukuran kurva

pertumbuhan dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan kerapatan

optis bakteri dengan standar, yang memiliki kelemahan yaitu jumlah partikel baik

materi hidup maupun mati yang terukur dianggap sebagai jumlah sel sehingga tidak

dapat diketahui kapan bakteri masuk fase kematian.

Kurva pertumbuhan ini berkebalikan dengan laju perubahan pH. Selama fase

pertumbuhan awal dan dua jam pertama dari fase logaritmik, bakteri memfermentasi

sumber karbon dengan jumlah yang stabil. Seiring dengan bertambahnya jumlah

populasi, maka karbon yang dimetabolisme pun semakin banyak. Hal ini

menyebabkan bertambahnya jumlah asam yang terbentuk. Jam ke-16, kadar pH

media mulai stabil, yaitu sekitar 4,39. Kondisi asam yang diciptakan oleh bakteri

pada akhirnya mulai menghambat laju pertumbuhan dan menyebabkan kematian.

Lactobacillus umumnya dapat hidup dengan baik pada kisaran pH 5,5 – 5,8, sehingga

media dengan pH di bawah nilai tersebut akan menghambat pertumbuhan.

Nilai pH akhir kultur masih lebih asam jika dibandingkan dengan pH akhir

kebanyakan sosis fermentasi European-style. Keasaman sosis jenis ini yang disukai

oleh konsumen memiliki pH sekitar 4,8 – 5,0 (Lücke, 1997). Di bawah nilai itu, sosis

untuk beberapa jenis sosis seperti summer sausages, German cervelat dan Bologna

sausages pH sekitar 4,4 – 5 masih dapat diterima (Rose, 1982).

Sodium klorida (NaCl) atau garam ditambahkan dalam produk daging

fermentasi untuk mendapatkan ikatan yang diinginkan (yaitu ekstraksi miosin),

penambah citarasa dan juga sebagai pengawet. Garam adalah komponen utama yang

mengijinkan bakteri asam laktat untuk mendominasi dan menghambat banyak

mikroorganisme yang tidak diinginkan. Umumnya sosis fermentasi diformulasi

dengan garam 1,5% sampai 3,5% (Bacus, 1984). Penggunaan NaCl sebagai pengawet

berkaitan dengan kemampuan NaCl menurunkan aw NaCl 1,7% (w/v) setara dengan

aw 0,99 dan NaCl 3,5% setara dengan aw 0,98 (Jay, 2000), sehingga perlakuan NaCl

dalam penelitian ini kira-kira setara dengan aw 0,99. Fardiaz (1992) menyatakan

bahwa aw minimal yang dibutuhkan bakteri untuk hidup adalah 0,91, sedangkan

khamir dan kapang secara berturut-turut adalah 0,88 dan 0,80. Pertumbuhan isolat

1B1 dalam berbagai kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6.

Kurva pertumbuhan 1B1 dengan pH 6,5 memasuki fase pertumbuhan

logaritmiknya pada jam ke-2 dan mulai melambat pada jam ke-6. Fase pertumbuhan

lambat berlangsung lebih lama pada perlakuan garam 2%. Isolat 1B1 memasuki fase

stasioner dengan sempurna pada jam ke-10. Nilai pH akhir isolat pada perlakuan pH

awal 6,5 ini tidak jauh berbeda baik pada garam 1,5% maupun 2%, yaitu 4,28 dan

4,22.

Perlakuan pH awal 6 memberikan hasil yang tidak terlalu berbeda dengan

kurva pertumbuhan 1B1 pada pH 6,5. Isolat 1B1 mengalami fase pertumbuhan

logaritmik dari jam 2 sampai jam 6, dan memasuki fase stasioner pada jam

ke-10. Nilai pH pada akhir pengukuran adalah 4,2 pada konsentrasi garam 2% dan 4,34

pada konsentrasi garam 1,5%.

Kurva pertumbuhan 1B1 dengan pH 5,0 menunjukkan perbedaan yang nyata

dengan kurva kontrol dan kurva-kurva yang lain. Fase pertumbuhan awal berlangsung

selama 4 jam dan fase logaritmik selesai pada jam ke-12. Isolat 1B1 membutuhkan

waktu sekitar 18 jam untuk masuk ke dalam fase stasioner. Kurva yang cenderung

melandai ini disebabkan oleh media yang lebih asam dibandingkan dengan pH media

kontrol, sehingga bakteri membutuhkan masa penyesuaian yang lebih lama. Menurut

7

mengurangi jumlah awal sel, memperpanjang adaptasi semaksimal mungkin,

memperlambat fase pertumbuhan logaritmik dan mempercepat fase kematian sel.

Perlakuan pH 5,0 tidak mempercepat fase kematian maupun memperlambat

fase pertumbuhan, walaupun waktu generasi 1B1 pada media pH 5,0 lebih lama.

Kurva ini dapat berguna dalam proses fermentasi sosis karena tingkat fermentasi yang

lebih lambat pada suhu yang lebih rendah biasanya lebih disukai dan diinginkan

dalam mengkontrol pH akhir dan perkembangan citarasa, warna dan karakteristik

produk yang lain (Bacus, 1984). Populasi akhir sebanyak 3,8x109 cfu/ml juga tidak

jauh berbeda dengan populasi akhir 1B1 pada media yang lain. Nilai pH akhir kultur

pada kadar NaCl 2% dan 1,5% adalah 4,16 dan 4,2. Menurut Jay (2000), pH akhir

sosis yang difermentasi menggunakan kultur starter berkisar pada nilai 4,0 sampai 4,5.

Pemberian perlakuan penambahan garam sebanyak 2% dan 1,5% sepertinya

tidak banyak memberi pengaruh pada kurva pertumbuhan. Hal ini dapat disebabkan

selang taraf yang terlalu dekat. Bacus (1984) menyatakan bahwa garam dengan

konsentrasi 2% pada sosis fermentasi merupakan konsentrasi minimal untuk

mendapatkan ikatan (ekstraksi miosin) yang disukai sedangkan konsentrasi garam di

atas 3% akan mulai memperpanjang waktu fermentasi sosis.

Waktu Generasi

Perbedaan dalam sifat-sifat sel suatu organisme dan pertumbuhannya

menyebabkan perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan. Semakin kompleks suatu

organisme, semakin lama waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah. Waktu

generasi dan populasi maksimal kultur 1B1 berdasarkan perlakuan yang diberikan

ditampilkan pada Tabel 5.

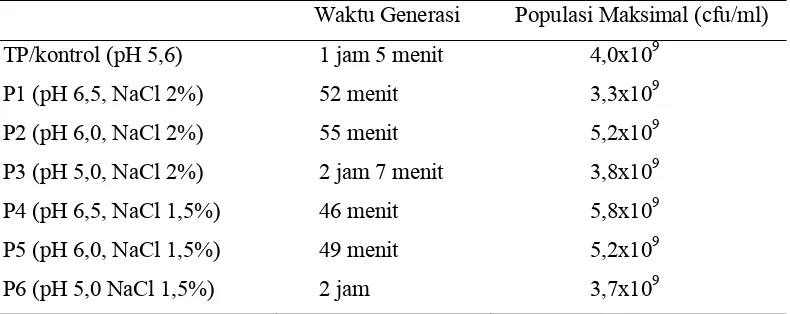

Tabel 5. Respon Waktu Generasi dan Populasi Maksimal terhadap Perlakuan Waktu Generasi Populasi Maksimal (cfu/ml)

y = 0,82x2 - 10,24x + 32,76

Hasil sidik ragam menyatakan bahwa perlakuan pH sangat mempengaruhi

lama waktu generasi (P<0,01), sedangkan penambahan NaCl pada taraf 1,5% dan 2%

tidak memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 6). Kedua perlakuan tidak saling

berinteraksi dalam memberikan pengaruh kepada waktu generasi. Ketiga taraf pH

memberikan hasil yang berbeda, pola respon dari faktor pH membentuk pola

kuadratik dengan taraf pH 5% memberikan penghambatan paling tinggi terhadap

waktu generasi dibandingkan dengan taraf yang lain.

Gambar 7. Pola Hubungan pH dengan Waktu Generasi Isolat 1B1

Faktor-faktor pertumbuhan saling berhubungan dalam memberikan kondisi

tumbuh bagi mikroorganisme. Kadar pH dan aw merupakan faktor yang dapat

menghambat pertumbuhan, jika keduanya berada di bawah taraf minimum

mikroorganisme untuk tumbuh. Kedua faktor ini tidak saling berinteraksi pada taraf

NaCl 1,5% dan 2% karena taraf ini masih dalam batas toleransi bakteri untuk hidup

(aw ± 0,99). Perlakuan NaCl dalam taraf ini juga tidak memberikan hasil yang

berbeda pada waktu generasi. Hal ini menunjukkan bahwa 1B1 dapat hidup dalam

kadar pH 2%. L. plantarum masih dapat hidup dengan baik pada kadar garam 5,5%

(Pederson, et al., 1957) atau sekitar 4% - 8% menurut Vassu (2002). Hasil yang tidak

berbeda nyata juga dapat disebabkan pemilihan taraf yang terlalu dekat. Diperlukan

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan tumbuh 1B1 pada selang yang

lebih luas.

Pola respon perlakuan pH mengikuti kurva kuadratik. Melalui persamaan

yang didapat, dapat diketahui kadar pH yang diperlukan untuk mendapatkan waktu

menyatakan bahwa frekuensi waktu generasi bakteri berkisar dari 20 menit sampai

140 menit, dengan rata-rata terbanyak pada kisaran 45 menit.

Populasi Maksimal

Populasi maksimal adalah populasi kultur terbanyak setelah melewati fase

logaritmik dan sebelum mengalami fase kematian. Populasi maksimal 1B1 berada

pada kisaran 109 dengan hasil tertinggi yaitu 5,8x109 cfu/ml pada perlakuan pH 6,5

dan NaCl 2% (Tabel 5). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa keenam kombinasi

perlakuan tidak memberikan hasil yang berbeda (P<0,05), sehingga baik faktor pH

maupun NaCl tidak mempengaruhi populasi akhir bakteri (Lampiran 7). Di antara

kedua faktor ini juga tidak menunjukkan adanya interaksi.

Lactobacillus plantarum 1B1 sepertinya merupakan bakteri halofilik ringan

(mampu hidup pada kadar NaCl 1% - 6%), karena menurut Barba et al. (1994) bakteri

Lactobacillus plantarum dapat hidup dengan baik pada NaCl 6%, dan dapat

menghasilkan bakteriosin dengan maksimal pada kadar 2,3% - 2,5% (Sanchez, 2002).

Salah satu syarat suatu mikroorganisme dapat digunakan sebagai kultur starter

adalah kemampuannya mentoleransi garam minimal sampai 6% (Varnam dan

Sutherland, 1995). Para produsen kultur komersial untuk fermentasi daging biasa

menyimpan kulturnya pada konsentrasi garam minimal 0,5%. Hal ini dimaksudkan