v

ABSTRACT

MUJAHIDIN FAHMID. Elite Formation in Buginese and Makassarese Ethnics Towards Political Hybrid Culture Under direction of ARYA HADI DHARMAWAN, LALA M. KOLOPAKING and DARMAWAN SALMAN.

The purposed of this studi; (i) explore the transformation and interaction process of Buginese and Makassarese elites with their clients in achieving, maintaining and expanding their political and economic power, started from the traditional phase to secularism phase; (ii) discover the dynamics of Buginese and Makassarese elites formation specifically in political communication and economy in articulating their groups‘ interest and maintaining the political dynamic at every level; (iii) discover and understand the process of Buginese and Makassarese elites in using the symbols of culture, power, money and other political sosiology culture to achieve and maintain (reproduction) their power at the micro, mezzo and macro level.

Constructive paradigm used in exploring the process of elite‘s formation in Buginese and Makassarese. A paradigm that position itself as the antitheses from the paradigm of positivism or post-positivism, which is relied heavily on observation and objectivity in finding a reality or knowledge. Constructivism stated that reality exists in several forms of mental constructions based on social experiences, it is locally and specific depends on the individual who did it (ontology). Therefore, reality that is observed by an individual cannot be generalized to other people. This confirmed that epistemological relation between observation and object is one entity, subjective, and as a result of integration of interaction among them.

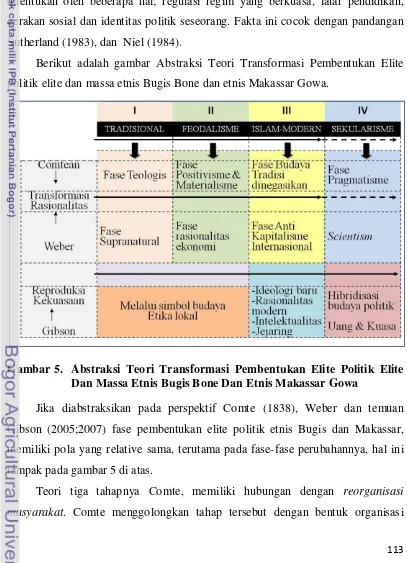

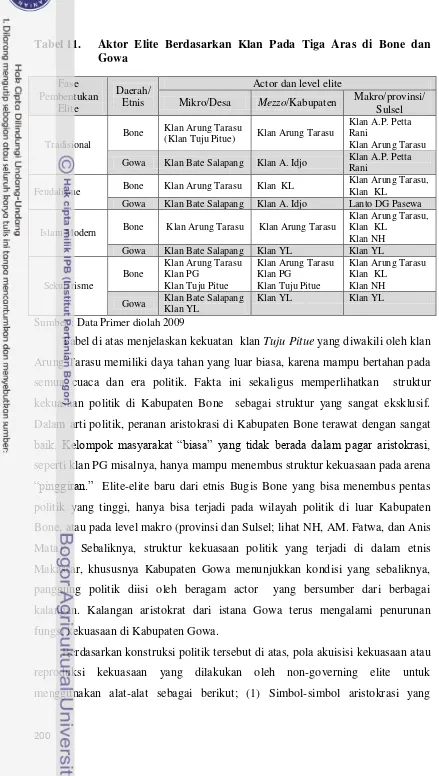

The result of this studi showed four phases of transformation process in the formation of Buginese and Makassarese elites; (i) traditional phase, where elite formation dominated by symbolic knowledge influence; (ii) feudalism phase; new capitalized era and land became a tool for power reproduction; (iii) Modern Islamic phase marked with the elites‘ awareness toward intellectuality and morality; (iv) Secularism phase, where pragmatism dominated in the existence of Buginese and Makassarese elites. Colonialization or ―bed politics‖ (political marriage) used during traditional, feudalism and modern Islamic phase, while transactional approach and politics hybrid culture, used during secularism phase in maintaining the elites‘ power.

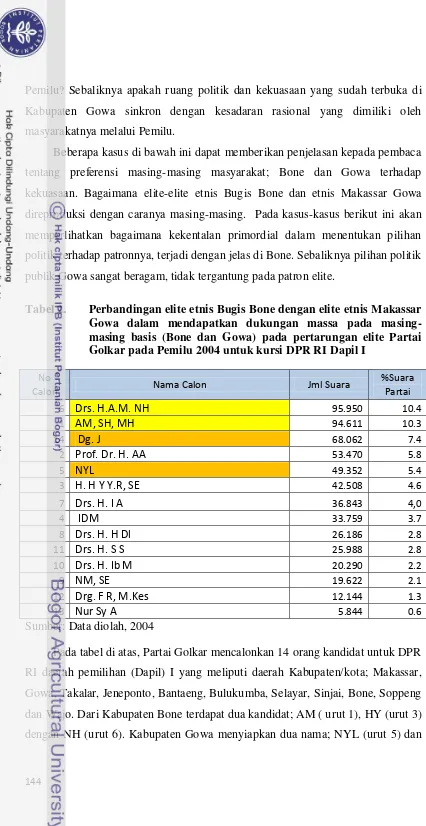

The process of elite formation in Bone used ―closed model‖. Stage of political power at Bone restricted only to aristocrats. On the contrary, influence and power of aristocrats at Gowa had been declined, thus political stage in Gowa more open and the elites‘ background are varied. Buginese of Bone predominantly used cultural symbols and power in achieving elite position, while the Makassarese of Gowa tends to use power, money and politic hybrid to engaged in the political power.

Buginese elites tend to concentrate their power among them (same ethnicity, religion and territory), while the Makassarese elites (Gowanese) balance their power by sharing it according to the representation of territory, ethnicity and religion.

vii

RINGKASAN

Mujahidin Fahmid, Pembentukan Elite Politik di Dalam Etnis Bugis dan Makassar Menuju Hibriditas Budaya Politik di bawah bimbingan: Arya Hadi Dharmawan, Lala M. Kolopaking, dan Darmawan Salman.

Penelitian ini bertujuan: Mengetahui proses transformasi dan pola interaksi elite Bugis dan Makassar dengan pengikutnya dalam usahanya meraih, menjaga dan memperluas kekuasaan politik dan ekonominya, mulai dari fase tradisional hingga fase sekularisme. Kedua, mengetahui dinamika proses pembentukan elite Bugis dan Makassar terutama dalam komunikasi politik dan ekonomi, untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok, dan menjaga dinamika politik pada masing-masing aras; desa, kabupaten, propinsi/nasional. Ketiga, mengetahui dan memahami proses elite Bugis dan elite Makassar memanfaatkan simbol-simbol budaya, kuasa, uang dan budaya sosiologi politik lainnya untuk meraih dan memelihara (mereproduksi) kekuasaannya mulai dari level mikro, mezzo dan makro.

Untuk mengeksplorasi proses pembentukan elite pada etnis Bugis dan etnis Makassar, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Sebuah paradigma yang meletakkan dirinya sebagai palang pintu atau antitesis dari paradigma positivisme maupun postpositivisme, yang menempatkan pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paham konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya (ontologis). Oleh karena itu, realitas yang diamati seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang. Inilah kemudian yang menegaskan bahwa hubungan epistemologis antara pengamatan dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.

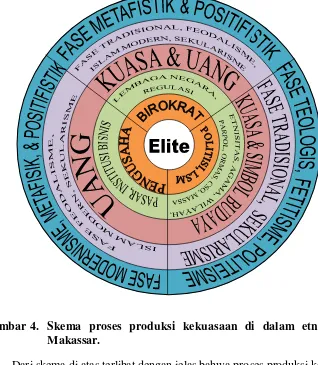

Hasil penelitian ini menunjukkan, ada empat fase transformasi proses pembentukan elite etnis Bugis dan Makassar. Pertama, fase tradisional, fase dimana pembentukan elite didominasi oleh pengaruh pengetahuan simbolik dan tanda-tanda alam. Pada fase ini symbol budaya sangat berpengaruh dalam proses pembentukan elite. Simbol budaya yang paling menonjol pada fase ini adalah konsep tomanurung. Kedua, fase feudalism, era dimulainya para elite Bugis Bone dan Makassar Gowa membentuk dirinya dengan kapitalisasi ekonomi, dan tanah menjadi alat reproduksi kekuasaan. Ketiga, fase Islam modern, fase ini ditandai dengan lahirnya kesadaran elite Bugis Bone dan Gowa dalam intelektualitas dan moralitas. Pada masa ini terjadi resistensi terhadap kapitalisme internasional, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Keempat, fase sekularisme, pada fase ini kehidupan para elite Bugis Bone dan Makassar Gowa berlangsung dalam keadaan pragmatism, segala sesuatunya diukur berdasarkan rasionalitas, efisiensi, nilai guna dan dilakukan dengan pendekatan transaksional. Tahapan transformasi ini mirip dengan teori tiga tahap yang dilahirkan oleh Comte (1838) dan transformasi kekuasaan di Sulsel yang ditulis oleh Gibson (2005;2007).

viii

politik di Bone hanya diisi oleh kalangan aristokrat. Sebaliknya, elite-elite yang mengisi panggung kekuasaan di Gowa lebih variatif dan terbuka. Kalangan aristokrat di Gowa mengalami kemerosotan pengaruh.

Dinamika proses pembentukan elite Bugis Bone dan Makassar Gowa berlangsung dalam pola yang berbeda pada setiap fase. Pada fase tradisional dinamika elite cenderung menggunakan instrument symbol budaya untuk mencapai panggung kekuasaan. Kedua, fase feudalism, fase ini dapat digolongkan sebagai fase materialism dalam dinamika pembentukan elite Bugis dan Makassar, meskipun pada fase feudalism masih tetap memanfaatkan symbol budaya untuk memperkuat posisi kekuasaan para elite. Ketiga, fase Islam modern, para elite pada masa ini menjadikan gerakan intelektualitas dan moralitas sebagai instrument utama dalam dinamika pembentukan elite. Sedangkan fase keempat adalah fase sekularisme, pada fase ini terdapat empat rejim yang ikut menjadi penentu pembentukan elite pada etnis Bugis Bone dan Makassar Gowa; Kolonial (Belanda & Jepang), Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Semua rejim member kontribusi tumbuhnya pola pragmatism dan transaksional dalam proses pembentukan elite.

Para elite etnis Bugis dan Makassar dalam upayanya menjaga keseimbangan kekuasaan menggunakan cara yang sama pada fase; tradisional, feudalism dan Islam modern, yaitu kolonialisasi dan atau ―politik ranjang‖ (perkawinan politik). Sedangkan pada fase sekularisme, untuk menjaga keseimbangan dilakukan dengan pendekatan transaksional dan hibridisasi budaya politik, misalnya dengan secara bersama-sama antara etnis Bugis dan Makassar mengisi ruang-ruang kekuasaan strategis, baik pada panggung kekuasaan eksekutif, legislative maupun partai politik. Sebagai contoh, kalau Gubernurnya berasal dari etnis Bugis, maka yang akan mengisi jabatan sekretaris daerah provinsi berasal dari etnis Makassar

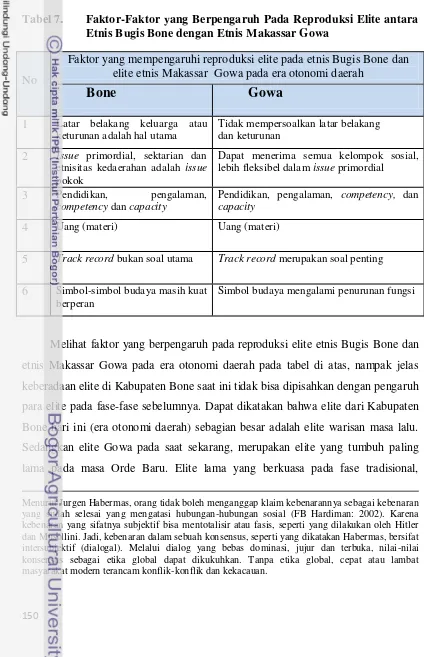

Elite etnis Bugis Bone dan Makassar Gowa memiliki cara yang berbeda dalam memaknai instrumen; symbol budaya, kuasa dan uang untuk meraih kekuasaan politik dan ekonomi, demikian juga etika dalam membangun jaringan. Elite Bone memiliki kemampuan melakukan eksplorasi identitas etnis menjadi instrument membangun kekuasaan, sementara elite Gowa belum berhasil mengeksplorasi identitas etnis sebagai instrument membangun kekuasaan. Makna kuasa juga ditafsirkan secara berbeda antara elite dua kelompok elite ini. Elite Bone melihat kuasa sebagai alat untuk kapitalisasi kesejahteraan ekonomi (kesejahteraan ekonomi lebih bermakna dibandingkan dengan kekuasaan). Sedangkan elite Gowa memaknai kuasa sebagai alat untuk melipatgandakan kekuasaan (nilai kekuasaan lebih tinggi dari kesejahteraan ekonomi). Elite Bone menafsirkan uang unsure yang sangat penting, hal sama juga terjadi pada elite Gowa. Akan tetapi elite Bone telah memiliki tradisi entrepreneur ethics yang lebih tinggi dibandingkan dengan elite Gowa.

ix sedangkan elite Gowa masih bermain pada aras Kabupaten Gowa dan provinsi Sulsel.

Untuk meraih posisi sebagai elite, etnis Bugis Bone dominan menggunakan simbol budaya dan kuasa. Sedangkan etnis Makassar Gowa cenderung menggunakan kuasa, dan uang untuk menguasai panggung kekuasaan politik.

Elite-elite etnis Bugis cenderung mengkosentrasikan kekuasaan pada kalangan ‖sejenis‖ (etnis, agama dan wilayah). Sementara elite Makassar Gowa berusaha menjaga keseimbangan kekuasaannya dengan membagi kekuasaan berdasar representasi wilayah, etnis dan agama.

Untuk mencapai puncak kekuasaan (aras makro) elite Bone menggunakan budaya sosiologi politik hibridisasi dan melakukan permurnian darah kebangsawanan untuk mengisi ruang kekuasaan pada aras mezzo. Sementara etnis Gowa memilih budaya sosiologi koeksistensi untuk mempertahankan keberadaan politik mereka, dan melakukan pembentukan elite dengan cara terbuka.

i

PEMBENTUKAN ELITE POLITIK

DI DALAM ETNIS BUGIS DAN MAKASSAR

MENUJU HIBRIDITAS BUDAYA POLITIK

MUJAHIDIN FAHMID

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tema tentang etnisitas sebagai simbol identitas yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi di tanah air, masih kontemporer hingga kini untuk dibicarakan. Setidaknya, pernyataan ini dilandasi oleh dua argumen yang mendasar, yakni (1) setiap pemilihan pemimpin seperti; pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, isu tentang asal etnis (geopolitik) kandidat tidak lepas dari kerangka ―pertarungan politik‖ antar kandidat; (2) penguasaan dan akses terhadap aset-aset ekonomi tertentu oleh entitas sosial tertentu (baca: etnis), juga tidak pernah lepas dari bahan pembicaraan kalangan intelektual sosial, politikus sampai dengan masyarakat biasa. Secara sosiologis, gejala sosial (fakta sosial) seperti ini mengundang pertanyaan substantif perihal apakah kenyataan ini hadir begitu saja ataukah suatu gejala yang berhistori?

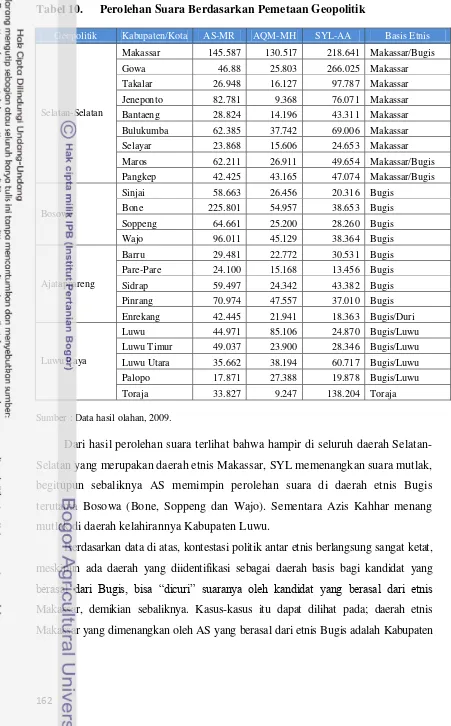

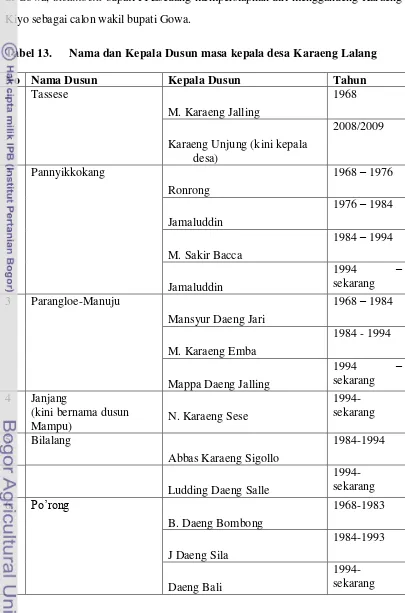

Merujuk kasus Sulawesi Selatan (khususnya etnis Bugis dan Makassar) sebagai lokasi studi menunjukkan bahwa pertarungan elite baik pada ranah politik maupun ekonomi antar etnis tidak lepas dari dimensi histori (masa lalu).1 Meski demikian, persaingan yang kemudian berwujud dalam pertarungan politik maupun ekonomi tersebut, memberikan gambaran bahwasanya pertarungan yang terjadi adalah pertarungan yang sepenuhnya dilakukan oleh lapisan atas (elite) antar etnis dalam menguasai sumberdaya tertentu. Lalu bagaimanakah dengan posisi lapisan bawah (masyarakat biasa) dalam pertarungan elite tersebut? Dan apakah memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal pada lapisan sosial masyarakat di dua etnis tersebut?

2

Pertarungan para elite di dua etnis (Bugis-Makassar) di Sulsel memperebutkan kekuasaan politik dan ekonomi cenderung berakhir dengan konflik, baik itu konflik tertutup maupun terbuka. Konflik ini cenderung ―laten,‖ karena kedua kelompok etnis memiliki cara pandang yang tertutup, kontras dan mendalam, mengenai kulturnya masing-masing, terutama mengenai pemahaman kekuasaan. Kondisi ini akan berujung pada ketidaksiapan pada salah satu etnis menerima etnis lain untuk mengelola kekuasaan politik dan ekonomi secara bersama.

Konflik terbuka antara etnis Bugis dengan Makassar dimulai pada abad 17, tepatnya pada 1667, ketika Sultan Hassanuddin (Sultan Gowa yang menguasai secara politik dan ekonomi sebagian besar jazirah Sulsel) ditantang oleh Arung Palakka (Raja Bone yang menjadi simbol dan representasi etnis Bugis). Arung Palakka yang mendapat dukungan kuat dari Belanda, berhasil menggulingkan kekuasaan politik dan ekonomi Sultan Hasanuddin. Sejak ―kekalahan‖ itu etnis Makassar mengalami penurunan peranan politik dan ekonomi, sebaliknya sejak era itu, etnis Bugis menjadi pengendali kekuasaan politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Beberapa cacatan penting untuk melihat konflik elite etnis Bugis dan etnis Makassar dapat diurai dengan memotret karakter elite yang memanggul kekuasaan politik dan ekonomi. Dari sini terlihat dengan jelas bagaimana elite Bugis dan Makassar memainkan pola kekuasaan yang bersifat tradisional, nuansa Islam dan praktek kekuasaan modern untuk menapaki posisi politik dan ekonomi mereka. Atau memodifikasi tiga pola kekuasaan tersebut sekaligus. Selian itu, terdapat juga bentuk dan jenis kekuasaan yang dimainkan para elite Bugis dan Makassar, yakni kekuasaan yang bersifat tersembunyi dan tersediakan (terberikan).

Dari jenis-jenis kekuasaan ini, kemudian terbentuk sistem sosial yang sangat mempengaruhi pola hubungan antara elite sebagai penguasa dengan pengikutnya. Tentang hal ini, konsep hubungan elite dengan pengikutnya yang paling menonjol di dalam etnis Bugis dan Makassar adalah konsep Ajjoareng2 dan

3

Joa‟3 yang dikenal oleh tradisi Bugis, atau

Karaeng dan Taunna yang dikenal

oleh etnis Makassar. Secara sosiologis konsep ini merupakan nama lain dari hubungan patron-client yang umumnya berlaku pada masyarakat pedesaan di

Indonesia. Meski demikian, untuk kasus Sulawesi Selatan, ketundukkan joa‟ atau

taunna (klien) kepada ajjoareng atau karaeng (patron) merupakan penjelmaan

nilai siri ‟ yang berlaku pada dua entitas sosial tersebut.4 Dengan demikian, siri ‟

tidak sekedar simbol nilai yang berlaku pada lapisan tertentu, melainkan sebagai faktor penting untuk mendorong terjadinya mobilisasi antar lapisan sosial yang ada dalam dua etnis tersebut. Hal ini dikarenakan siri ‟ sebagai ideologi dan

simbol budaya berlaku pada lapisan sosial manapun.

Selanjutnya pada arena politik maupun ekonomi, ikatan patron-klien pada dua etnis ini dapat dimaknai sebagai modal sosial (social capital) yang dapat

digunakan oleh elite untuk mempertahankan kekuasaan politik maupun ekonominya. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah kepemimpinan kaum elite (ajjoareng atau karaeng) menjaga solidaritas massa (joa‟ atau taunna)

melalui karismanya. Karisma yang dimaksud adalah kemampuan elite menjaga ideologi atau mitos sebagai shared value system yang memungkinkan elite dan

massa berkomunikasi satu sama lain serta untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan (Pareto, Mosca, dan Michels dalam Pelras, 2006). Tentang hal ini, asumsi

yang dapat dikembangkan adalah pemaknaan atas ideologi atau mitos dapat dijadikan sebagai kekuatan elite dalam konteks pertarungan untuk mencapai kekuasaannya.

Pemaknaan atas simbol atau mitos dalam etnis Bugis dan Makassar menarik dapat dijelajahi melalui system pengetahuan simbolik yang tumbuh pada entitas masyarakat Bugis dan Makassar. Melalui system pengetahuan simbolik yang berkembang tersebut, beragam citra dan stereotip yang tersebar luas ditujukan untuk etnis Bugis, dan Makassar, banyak diantaranya yang berlawanan satu sama lain. Penduduk Sulawesi Selatan dilukiskan sebagai pelaut yang berani, perantau yang lihai, bangsawan feudal, dan para pengikutnya penganut paham

3Joa‟ adalah pengikut Ajjoa‟raeng yang berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) yang setia. 4 Hubungan minawang (kepengikutan) ini antara patron dan klien lebih bersifat sukarela. Untuk itu,

4

kebebasan demokratis yang hanya mengakui pemerintahan yang berdasarkan kontrak sosial, pemeluk agama Islam yang fanatik, pemuja benda-benda pusaka kerajaan tradisional dan pelaksana upacara-upacara ritual bagi para leluhur dan dewa yang turun ke bumi. Kesan dan stereotip itu tentu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan tentang Sulawesi Selatan meliputi berbagai macam topik, mulai dari perspektif budaya dan politik; hubungan antara status dan kekuasaan; kepemimpinan dan hubungan patron-klien; pengaruh asing dan budaya lokal; perdagangan maritim dan posisi Sulawesi Selatan dalam jaringan perdagangan internasional; kultur daerah dan pembangunan sosial-ekonomi; serta diaspora. Topik-topik tersebut sebagian besar saling berkaitan. Semua Topik-topik itu berhubungan dengan transaksi, tradisi, dan teks-berhubungan dengan kekuasaan politik dan ekonomi.

Sejauh mana berbagai kesan dan stereotip itu bukan sekadar informasi dari dokumen kolonial dan pasca-kolonial tetapi juga merupakan bagian dari naskah atau teks asli yang dilahirkan oleh ilmuwan Sulawesi Selatan sendiri, dan bagaimana halnya dengan pandangan mengenai keseragaman sosial budaya di Sulawesi Selatan jika diperhadapkan dengan tingkat keberagaman lokal yang tampak nyata? Penggunaan istilah 'Bugis-Makassar' secara konsisten oleh para ilmuwan dari Sulawesi Selatan telah memperkuat kecenderungan untuk menekankan adanya: keseragaman budaya, untuk tidak mengatakan keseragaman sosial di wilayah ini. Memang ada beberapa hal yang secara fundamental memiliki kemiripan, misalnya pandangan mengenai otoritas yang mendasari kekuasaan para penguasa kerajaan tradisional khususnya kontrak simbolis dengan penguasa awal keturunan dewata (tomanurung atau tu manurung) yang dianggap

telah turun ke dunia ini untuk menciptakan ketenteraman di masa kacau-balau yang kemudian diakui sebagai leluhur oleh kalangan bangsawan. Perkawinan antar-bangsawan adalah faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap bukan hanya keseragaman budaya, tetapi juga sistem sosial tunggal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan.

5 membandingkannya dengan kerajaan Bugis Wajo misalnya, memiliki perbedaan dengan bentuk kerajaan Bugis Bone dan Luwu yang cenderung lebih sentralistik. Begitu pula halnya perbedaan bahasa, struktur sosial dan budaya (sebagai contoh, status sosial seseorang yang relatif berbeda dalam hubungan patron-klien) mengurangi kesan umum tentang Sulawesi Selatan sebagai suatu wilayah yang memiliki identitas budaya yang seragam.

Ini mengantar kepada pertanyaan tentang ciri-ciri umum apa yang sebenarnya harus dimiliki agar seseorang dapat disebut sebagai orang Bugis atau Makassar: apakah penampilan luar yang kasatmata (model pakaian, bentuk rumah, dan proses keterlibatan dalam kegiatan adat tertentu serta peribadahan Islam) ataukah sikap dan orientasi yang kurang kasatmata, seperti menegakkan kehormatan dan rasa malu (siri‟)? Di antara konsep yang terkenal dimiliki oleh

masyarakat Sulawesi Selatan, yang banyak dibahas dalam literatur ilmiah, adalah konsep status dan kekuasaan.

Memiliki pengetahuan (paddisengeng), khususnya pengetahuan esoterik

(gaib), dan pusaka-pusaka kerajaan atau benda-benda yang dikeramatkan orang berperan penting dalam meraih dan memiliki kekuasaan. Konsep tentang status dan kekuasaan kemudian melahirkan konsep tentang hubungan antara pemimpin dengan pengikut (patron-client). Dari pengembangan konsep patron-client,

masyarakat Bugis dan Makassar lebih banyak dilihat sebagai masyarakat yang memiliki struktur sosial-politik yang didominasi oleh ikatan solidaritas vertikal. Pandangan-pandangan seperti ini sayang sekali tidak berusaha mengelaborasi perbedaan wilayah yang ikut menjadi variabel yang mempengaruhi hubungan antara ikatan kekerabatan yang dapat menjadi dasar interaksi sosial. Pembahasan terkait pola-pola kepemimpinan juga tidak menjadi pertimbangan sejumlah ilmuwan selama ini untuk melihat apakah etnis Bugis dan etnis Makassar benar-benar memiliki persamaan atau justru memiliki kekhususan dalam membangun konstruksi sosial politiknya.

6

tertentu telah mewarnai agama dan kepercayaan serta konsep kepemimpinan etnis Bugis dan Makassar. Menurut Errington (1989) pengaruh-pengaruh tersebut seharusnya tidak diremehkan. Sedangkan Macknight (1975), Caldwell (1991), dan Reid (1981), berpendapat bahwa pengaruh unsur-unsur tersebut relatif kurang penting. Hal itu akan mengarah kepada perbedaan dalam hal konsep kekuasaan dan konsep kebudayaan lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan (terutama dalam kasus ini antara etnis Bugis dengan etnis Makassar).

Pengaruh intensitas komunikasi antar entitas sosial, dan terbukanya sistem ekonomi dunia, telah melanda sebagian besar kehidupan sosial politik masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Meskipun ada yang beranggapan bahwa Sulawesi Selatan memiliki bentuk manajemen sosial, politik dan ekonomi yang kontras dengan manajemen komersial modern. Namun tidak dapat disangkal bahwa interaksi sosial modern yang mengandung nilai-nilai komersial dan penetrasi institusi-institusi negara modern, ikut mengubah pola hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam struktur kekuasaan yang ada di dalam etnis Bugis dan etnis Makassar. Penetrasi institusi-institusi modern, dan komersialisasi hubungan yang terus meningkat telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi transformasi hubungan sosial yang mendasar. Situasi sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan seperti ini, akan mendorong pola interaksi sosial yang berbeda antara satu etnis dengan etnis yang lainnya (terutama dalam tulisan ini antara etnis Bugis dan Makassar), yang pada akhirnya juga akan membentuk proses yang berbeda dalam kelahiran pemimpin (elite), dan hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya.

7 sedangkan etnis Makassar hanya berkisar 35%. Sisanya diisi oleh suku-suku lain, seperti Mandar, dan Toraja.

Ahimsa-Putra dalam bukunya, Struktualisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra (2006), yang menganalisis tentang mitos etnis Bugis dan Makassar,

juga tidak memberi penjelasan mengapa menggunakan terminologi etnis ‖Bugis -Makassar‖ dan tidak memisahkan istilah etnis Bugis dan etnis Makassar. Padahal penulisan itu dapat menimbulkan kekaburan paham atas suku Bugis dan Makassar. Semakin banyak literatur yang menulis menggabungkan Bugis dan Makassar, semakin dapat mengaburkan pemahaman orang tentang kedua suku ini. Seolah keduanya adalah nama dari satu suku yang sekaligus satu budaya.

Cara penulisan seperti itu, diduga sebagai akibat pengaruh kuat politik Orde Baru. Ketika Orde Baru berkuasa, politik persatuan dan kesatuan bangsa cenderung dipaksakan. Sehingga etnis Bugis dan etnis Makassar yang berdekatan secara geografis sekaligus banyak berinteraksi, ditulis menjadi satu. Dugaan lain, pertimbangan rasa atau ―etik‖.5 Merasa tak enak bila menulis Bugis tanpa mengikutkan Makassar atau sebaliknya. Selain itu, penyederhanaan atau penyatuan itu memang disebabkan karena keterbatasan antropolog atau sosiolog di masa itu. Sebab, kalau orang Bugis atau Makassar yang paling awam sekalipun, bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bugis atau Makassar.

Walau mungkin bukan kekeliruan, penggabungan itu kemudian juga berdampak pada dibaurnya istilah-istilah Bugis dan Makassar dalam penelitian antropolog atau sosiolog. Dalam buku Ahimsa-Putra (2006), istilah Bugis seperti

assialang marola, assialanna memeng, maupun ripaddeppe mabelae, bercampur

dengan istilah Makassar seperti sampo sikali, sampo pinruan, dan sampo pintallu.

Kesemua istilah itu berbeda dalam kedua bahasa di atas, sampo sikali, sampo pinruang, dan sampo pintallu, dalam bahasa Bugis adalah sappo wekkasiseng, sappo wekkadua, sappo wekkatellu.

5 Titik tolak konsep besar pembangunan Orde Baru (1968-1998) adalah pertumbuhan ekonomi dan

8

Mengacu pada pandangan tentang posisi sosial, budaya, politik dan ekonomi etnis Bugis dan Makassar (misalnya ada yang mengatakan kebudayaan, sistem sosial, politik dan ekonomi etnis Bugis dan Makassar sulit dibedakan), padahal faktanya, terdapat keragaman kebudayaan, sistem sosial dan politik yang tajam yang menjadi ciri khas kedua etnis yang berbeda ini. Keragaman itu secara konsisten, terutama sejak Orde Sekularisme mengalami eskalasi yang meningkat dari masing-masing etnis. Ini menjadi latar bagi penulis untuk mengeksplorasi karakter sosial, budaya dan politik etnis Bugis dan Makassar, sebagai modal pluralitas budaya, sistem sosial, politik dan demokrasi. Latar kedua, konflik antar etnis semakin mungkin terjadi, karena dipicu oleh kepentingan elite yang memanfaatkan semangat etnisitas, dalam konteks ini, elite Sulawesi Selatan menjadikan basis etnis sebagai senjata pamungkas untuk meraih kekuasaan politik dan ekonominya. Dengan menjelaskan pola-pola interaksi sosial kedua etnis, terutama antara elite dengan pengikutnya tersebut, penulis berharap dapat menemukan faktor lain (capacity dan competency) bagi calon pemimpin yang

dijadikan sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan. Alasan ini sesuai dengan sistem sosial politik yang dianut oleh leluhur Bugis-Makassar, yaitu hubungan antara pemimpin dan pengikut yang bersifat kontraktual.

Penggabungan itu juga dapat mengaburkan hasil penelitian tentang Bugis dan Makassar. Penelitian TH Chabot –yang dijadikan acuan dalam buku Ahimsa— tentang pelaksanaan perkawinan ideal di Bontoramba Makassar, apakah benar dapat diterapkan untuk mendukung pendapat tentang perkawinan ideal di Bugis? Dalam masyarakat Bugis, pembagian perkawinan ideal berdasarkan darah keturunan yang digambarkan Mattulada lebih mengacu ke kalangan bangsawan tinggi atau turunan datuk, bukan masyarakat Bugis kebanyakan.

9 Berbeda dengan kawin ideal dengan sepupu sekali di kalangan bangsawan tinggi, semisal para datuk untuk mempertahankan garis kebangsawanannya. Kebanyakan orang Bugis justru memandang menikah dengan sepupu sekali tidak akan mendatangkan rejeki. Sementara sienrekeng dalle‟ merupakan hal yang penting bagi orang Bugis yang cenderung memandang kehormatan dari jumlah harta yang dimiliki.

Sementara kawin ideal yang dipertontonkan oleh etnis Makassar melalui prosesi perkawinan yang dilangsungkan oleh keluarga Sultan Hasanuddin, lebih menunjukkan sebuah upacara yang memperlihatkan makna perkawinan sebagai perluasan kekuasaan, meski tidak selalu diikuti oleh perluasan faktor ekonomi dan kesejahteraan. Sejumlah prosesi ini dapat disaksikan melalui perkawinan silang antara keturunan Sultan Gowa dengan Sultan Bima dan Sumbawa, semuanya perkawinan ini bermotif (salah satunya, mungkin utama) adalah memperluas dan memperkokoh kekuasaan politik Sultan Hasanuddin.

1.1.1 Beberapa Temuan tentang Etnis Bugis dan Makassar

Beberapa penelitian dan tulisan mengenai topik ini (elite; kepemimpinan dan struktur kekuasaan di dalam etnis Bugis dan Makassar), paling kurang telah dieksplorasi oleh beberapa penulis dan ilmuwan antara lain; Pola hubungan elite etnis Bugis dan Makassar dan pengikutnya digambarkan dengan jelas oleh; Kooreman, (1883); Mattulada (tt); Pelras (2000) menurut mereka, hubungan elite Bugis-Makassar dan pengikutnya disebut dengan istilah; hubungan patron-klien, dengan menggunakan konsep Ajjoareng dan joa‟. Ajjoa‟raeng menurut mereka

adalah orang yang menjadi ikatan atau panutan dan ini bisa seorang punggawa, aru ataupun pemuka masyarakat lainnya. Pendeknya dia merupakan tokoh

pemimpin atau elite, yang menjadi sumbu sosial, politik dan ekonomi bagi para pengikutnya. Para pengikutnya, harus tunduk dan patuh pada kemauan

ajjoarengnya. Pengikut-pengikut ini dikenal dengan sebutan joa‟ dan mereka

berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) yang setia.

10

dan politik di kerajaan Bone di pertengahan abad ke 19 hingga pertengahan abad 20 bisa menjadi model yang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan bekerja di provinsi ini. Menurut Ijzereef, masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang sangat hierarkis, yang tersusun berdasarkan ‗kemurnian darah‘ kebangsawanan. Hierarki ini tentu tidak berdiri sendiri, setiap unit kekuasaan punya hierarki dan unit kekuasaan ini sendiri berada di dalam hierarki yang lebih besar, hingga tingkat antar-kerajaan. Dengan demikian, kompetisi atau persaingan menuju puncak hierarki berlangsung terus menerus, dan hal ini tentu akan memancing konflik. Menurutnya, semakin berdekatan posisi dua pihak dalam suatu hierarki maka potensi konfliknya semakin besar. Dan semakin berjauhan posisi hierarkis dua pihak semakin kecil potensi konflik yang bisa terjadi.

Millar (1992), lebih banyak mengurai dan menggambarkan konsep pelapisan sosial. dia secara spesifik mengurai konsep ‗lokasi sosial‘—yang terpampang jelas ketika masyarakat Bugis mengadakan pesta pernikahan. Lokasi, tempat seseorang duduk secara fisik selama prosesi tertentu sebuah pernikahan menunjukkan posisinya dalam hierarki sosial.

Sebagaimana penelitian Millar, Pelras (2000) juga menekankan pentingnya hubungan patron-klien yang dalam hal ini diwakili hubungan ‗Joa‟ dan ‗Ajjoareng‟ atau ‗Punggawa‟ dan ‗Sawi‟. Hubungan ini, menurut Pelras adalah

hubungan yang tidak terlalu timpang. Para patron memang punya kekuasaan menentukan banyak hal bagi kliennya namun mereka juga mempunyai banyak kewajiban terhadap mereka, termasuk memberi jaminan finansial ketika shock

dalam berbagai bentuk menghantam sang klien. Apabila patron tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka klien bisa dengan bebas berpindah ke patron lain. Meski pun tindakan itu bukan tanpa risiko bagi sang klien, namun yang terpenting adalah mereka masih punya pilihan.

11 ke 12 dan 13. Sementara pada etnis Makassar, Cummings (2002) mengakui Gowa sebagai awal dari asal-usul para penguasa di kawasan Makassar.

Pembentukan organisasi sosial dan ekonomi serta kelahiran teknologi ditunjukkan oleh penelitian Caldwell dan Bulbeck (2000), mereka sudah menemukan permintaan beras sebagai barang dagangan untuk ekspansi ekonomi dan intensifikasi pertanian dan perambahan hutan. Pada abad itu pula (abad ke 13), Sulawesi Selatan telah bergabung ke dalam jaringan perdagangan jarak jauh yang berujung di India dan Cina.

Caldwell dan Nur (2005); Caldwell dan Bougas (2004), hipotesanya kemudian bisa berarti bahwa di pesisir selatan provinsi Sulawesi Selatan sudah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang cukup terorganisir. Mereka adalah kelompok yang bergantung pada perdagangan antar-pulau. Beberapa abad kemudian, yakni pada abad ke 14 kita sudah melihat pertumbuhan kelompok-kelompok ini menjadi lebih besar.

Bagaimana proses terbentuknya kelompok elite dan bagaimana cara etnis Bugis-Makassar mengelola dan mempertahankan kekuasaannya? Caldwell (2004) berpendapat bahwa penguasaan terhadap sumberdaya alam seperti sawah yang subur, membuat seorang penguasa bisa mengkonsolidasi kekuatannya. Baginya, ideologi dan religi adalah faktor sekunder dari terbentuknya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh segelintir elite. Dia mencontohkan bahwa sejak dikuasainya daerah lembah sungai besar di kawasan itu oleh sekelompok bangsawan, maka terbentuklah unit-unit politik yang lebih besar. Sementara Gibson (2005;2007) menuliskan bahwa cara masyarakat Makassar mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mengaktifkan sebanyak mungkin pengetahuan simbolik yang dipercaya masyarakat. Lewat mitos dan ritual, para elite merelegitimasi dan mereproduksi kekuasaan mereka. Mereka misalnya mengadakan ritual yang melibatkan banyak orang dimana leluhur pendiri kerajaan tertentu menjadi subyek sesembahan. Sehingga hal ini kembali menegaskan legitimasi kekuasaan para keturunannya di masa sekarang.

12

yang salah satu doktrinnya adalah bahwa raja merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Ajaran ini telah dipegang oleh beberapa raja di Nusantara karena menjamin kekuasaan politis, selain religius, raja-raja tersebut. Namun sambung Gibson (2007), teori lain tentang perkembangan Islam di Sulawesi Selatan dikemukakan oleh Cummings (2001). Dia mengajukan argumen bahwa di awal masuknya Islam pada abad ke 17 di Gowa-Tallo, yang terjadi adalah sebuah gerakan tekstual beraksara Arab. Lewat manipulasi teks menjadi benda keramat dan menjadi bahan ritual pembacaan yang dikeramatkan, ‗Islam‘ menjadi semacam ‗benda pusaka‘ yang digunakan oleh para bangsawan istana untuk memperluas atau mengokohkan kekuasaannya.

Gibson (2007), menuliskan bahwa model kekuasaan versi Eropa tiba di Sulawesi Selatan dibawa oleh VOC khususnya setelah Perang Makassar pada paruh ke dua abad ke tujuh belas6. Namun model kekuasaan ini baru benar-benar berefek dan diadopsi oleh masyarakat Sulawesi Selatan setelah sebagian besar kerajaan di kawasan ini ditaklukkan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1906. Sejak takluknya Gowa di tahun 1669, masyarakat di Sulawesi Selatan mulai terekspose jenis pemerintahan modern besutan VOC.

Ketika Sulawesi Selatan benar-benar berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah kolonial, model kekuasaan tradisional dan Islam tidak hilang dengan sendirinya. Menurut Gibson (2005), mereka hidup berdampingan hingga sekarang. Dalam hal ini dia membantah tesis Weber bahwa ketiga model relasi kekuasaan ini merupakan sebuah proses sejarah dengan model kekuasaan rasional-legal sebagai titik akhirnya.

Pola kekuasaan baru di Bugis dan Makassar diawali dengan hadirnya Muhammadiyah (1937). Pada awal 1937, Muhammadiyah telah mempunyai enam belas cabang di Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 1941, ketika invasi Jepang di mulai di Nusantara, Muhammadiyah menyatakan telah mempunyai 7000 anggota dan 30.000 simpatisan di Sulawesi Selatan. Inilah organ Islam paling besar di Sulawesi Selatan pada masa itu. Kehadiran organisasi Islam ini menurut Gibson (2005), relatif mempengaruhi perubahan peta kekuasaan di Sulsel. Ini dibuktikan

6 Perang Makassar menjadi titik awal bagi etnis Makassar dan etnis Bugis untuk melakukan

13 dengan mulainya sejumlah orang biasa (bukan bangsawan) bisa mendapatkan posisi tinggi secara politis maupun ekonomi. Namun peran ini menurut Millar (1989) belum terlalu kuat mengubah peta kekuasan di Sulsel, bahkan menurut temuannya, menjadi kurang relevan lagi, sehingga nilai penting organisasinya pun menjadi surut.

Akhirnya Millar menyimpulkan bahwa, selama dekade 1970-an, terjadi peralihan gagasan tentang status di wilayah Bugis. Sifat dan pencapaian pribadi sudah menjadi faktor yang lebih penting dalam melihat kualitas seseorang ketimbang di masa sebelumnya. Karena kalangan non-bangsawan pada masa itu tidak kekurangan peluang untuk melakukan mobilisasi sosial, maka ketegangan dan persaingan memperebutkan pengaruh di antara tau matoa, lebih spesifik lagi,

antara tau matoa bangsawan atau dan tau matoa orang kebanyakan, tetap

berlangsung sengit. (Millar 1989: 66). Pergeseran status di dalam etnis Bugis berlangsung lebih cepat pada sektor ekonomi, akan tetapi sangat lamban terjadi pada kekuasaan politik. Hal yang nampak berbeda terjadi di dalam etnis Makassar, pergeseran status kekuasaan politik dan ekonomi berlangsung lebih terbuka dan dinamis, dibandingkan dengan etnis Bugis.

Penelitian Chabot –yang dijadikan acuan dalam buku Ahimsa— tentang pelaksanaan perkawinan ideal di Bontoramba Makassar, apakah benar dapat diterapkan untuk mendukung pendapat tentang perkawinan ideal di Bugis? Dalam masyarakat Bugis, pembagian perkawinan ideal berdasarkan darah keturunan yang digambarkan Mattulada lebih mengacu ke kalangan bangsawan tinggi atau turunan datuk, bukan masyarakat Bugis kebanyakan.

Dalam kebanyakan masyarakat Bugis, di mana pernikahan tidak bermotif kekuasaan, tapi bertujuan ―selamat dan sejahtera‖, ada istilah sienrekeng dalle‟. Istilah itu ditujukan kepada pasangan yang kalau dinikahkan, dipercaya akan saling ―menaikkan‖ rejeki bagi keduanya. Syarat pasangan ini adalah: si perempuan merupakan anak bungsu dalam keluarganya dan si laki-laki adalah anak sulung dalam keluarganya.

Buku yang ditulis Amin, dengan judul Syair Perang Mangkasar (2008),

14

Meskipun buku ini melahirkan banyak keraguan terhadap kesimpulan yang diambil oleh Amin karena posisi individual Amin yang pada saat menulis syair sebagai ―sekretaris‖ pribadi Sultan Hasanuddin, dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menulis secara objektif, bahkan syair ini dipandang lebih sebagai ekspresi kekesalan emosionalnya terhadap Arung Palakka dan VOC. Tapi apapun yang dihasilkan oleh Amin, syair ini salah satu bukti yang dapat dipegang untuk menunjukkan perbedaan antara etnis Bugis dan Makassar, dari sekian banyak perbedaan yang ada.

Sudut Pandang Encik Amin selaku pengarang Syair Perang Mengkasar,

dapat dikatakan linear dengan sudut pandang orang-orang Makassar (pada masa itu) memandang perang Makassar. Melalui dua sudut pandang itulah, muncul berbagai metafora tiga dimensi dalam Syair Perang Mengkasar. Dimensi

pertama adalah posisi Sultan Hasanuddin mewakili Makassar; dimensi Kedua adalah posisi Arung Palakka mewakili Bugis; dimensi ketiga adalah Cornelys Speelman mewakili Belanda (VOC).

Bagi Masyarakat Makassar, melalui sisi subjektif Encik Amin dalam Syair Perang Mengkasar, terdapat perbedaan memahami orang Bugis (melalui Arung

Palakka) dengan orang Belanda (melalui C. Speelman).

Tabel 1 Memahami Perbedaan Etnis Bugis dan Makassar

Sultan Hasanuddin

Suci dan ikhlas Cerdik dan garang Iblis

Berani dan adil Kaya Siasat Najis

Sabar dan gemar ibadah Sportif Setan

Tampan Bebal Terkutuk

Dapat dipercaya Pencuri

Hantu Bakhil, Bengis, Gila

Encik Amin, SyairPerang Mengkasar (2008).

15 sebuah kepentingan kolonial yang sangat mendasar dengan karakter yang minim sisi kemanusiaan.

Bagi orang-orang Makassar, pada Syair Perang Mengkasar, orang Bugis adalah

pemberontak yang ingin menguasai Gowa, sementara orang Belanda adalah penjajah yang kejam dan lalim serta memerangi Gowa atas nama agama (Nasrani).

Bagi orang Bugis, orang-orang Makassar dipandang sebagai agresor sementara kehadiran Belanda adalah sebuah peluang untuk menghancurkan kekuatan agressor Makassar. Itulah sebabnya Arung Palakka tidak sepenuhnya terdiskreditkan dalam Syair Perang Mengkasar. Arung Palakka juga

digambarkan pemberani dan sportif, sebagaimana ditegaskan ketika menolak melucuti senjata orang Makassar.

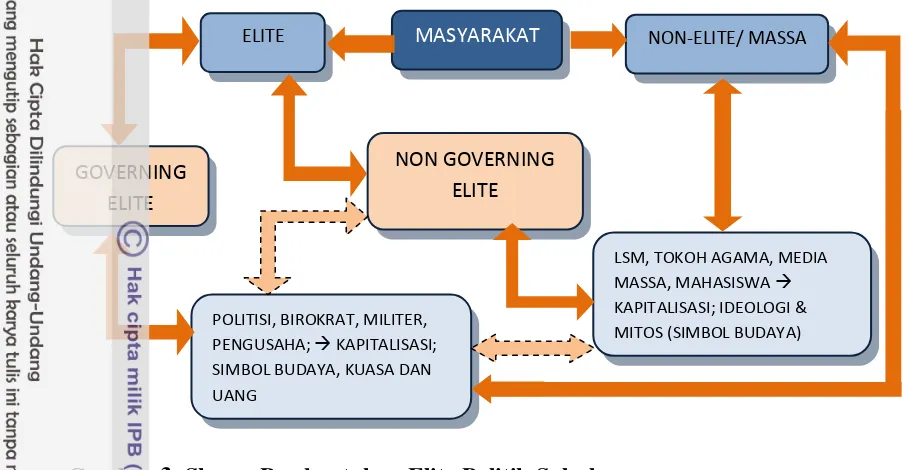

Berdasarkan latar belakang dan sejumlah temuan tentang Bugis dan Makassar, seperti diuraikan di atas, maka pola elite etnis Bugis dan Makassar meraih kekuasaan dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1. Pola Elite Bugis Dan Makassar Meraih Kekuasaan

1.2 Rumusan Masalah

16

bagi keberadaan negara, akan tetapi, jika keragaman itu tidak dikelola dengan baik, konflik akan mudah pecah. Futurolog terkemuka seperti Naisbitt dan Toffler juga memprediksikan tentang menguatnya kesadaran etnik (ethnic consciousness) di banyak negara pada abad ke-21. Berbagai peristiwa pada dua

dasawarsa terakhir abad ke-20 memang menunjukkan adanya fenomena perlawanan terhadap dominasi negara, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik, terutama etnis minoritas dalam pentas kekuasaan.. Berjuta-juta nyawa telah melayang dan banyak orang menderita akibat pertarungan-pertarungan itu. Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban “clash of civilization.” Sentimen

ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya.

Masyarakat, terutama yang mempunyai karakter etnis dan multi-agama perlu senantiasa menggali wawasan kebangsaannya untuk menghindari ketegangan-ketegangan baru. Konflik horisontal antar kelompok masyarakat tertentu di Indonesia (Ambon, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Sampit, Papua, Poso, Lombok, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, Surabaya, dan lain-lain) seharusnya menggugah bangsa ini untuk kembali merenungi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah pola hidup dalam keberagaman sudah membudaya dalam alam kesadaran orang Indonesia? Sedalam apakah pemahaman kita akan keragaman orientasi, referensi, dan tindakan-tindakan dalam pengambilan kebijakan? Apakah kesadaran etnik yang bermunculan di berbagai wilayah tanah air akan mengarah pada perbenturan peradaban bangsa kita?

17 Selama tiga dekade kekuasaan rezim Orde Baru, Indonesia dipaksa untuk menukar kebebasan politik dengan kemajuan ekonomi. Selama pemerintahan yang otoriter dan militeristik ini, pembicaraan seputar SARA (Suku, Agama, dan Ras) merupakan hal tabu. Permasalahan di ranah tersebut hampir tidak pernah diangkat atau didialogkan secara terbuka. Bangsa ini seolah-olah bersembunyi di balik slogan

“Bhinneka Tunggal Ika” yang hanya sekedar mengukuhkan otoritas penguasa dalam

melakukan penyeragaman, uniformalitas dan menyepelekan perbedaan.

Kebijakan Orde Baru menyimpan potensi konflik sebagai sebuah bom waktu. Begitu Orde Baru runtuh, konflik bernuansa SARA bermunculan dan mewarnai era reformasi. Deretan peristiwa kerusuhan berbau SARA itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari menguatnya apa yang disebut revolusi identitas (identity revolution).

Batas-batas identitas (etnis, juga agama, ras, dan antar golongan) yang selama rezim Orde Baru ditabukan, justru pada era reformasi sudah mulai bangkit sebagai sebuah kekuatan basis.

Kebijakan era sekularisme memberikan otonomi daerah tidak serta-merta menyelesaikan masalah keragaman ini. Satu hal yang unik di Indonesia, sebuah pemerintahan di Daerah Tingkat II umumnya didominasi satu suku. Kondisi masyarakat daerah seperti ini bisa menjadikan orang daerah menjadi lebih kental rasa kesukuan dan etnosentrisnya. Contoh yang paling mudah diamati adalah Pilkada langsung, yang cenderung diikuti dengan demonstrasi jalanan dan perusakan fasilitas umum. Perilaku ini membuat budaya daerah tertentu kehilangan nilai-nilai, mereka berubah jadi buas dan brutal. Contoh yang lain adalah konflik-konflik bermotif etnik, seperti: Aceh, Kalimantan, Poso, dan Maluku. Semua konflik ini berlatar pada spirit membangkitkan eksistensi etnisitas.

Inilah kondisi yang tengah terjadi di Indonesia dan masih terus berpotensi untuk muncul kembali jika kesadaran sektarian dan etnisitas dikelola dengan kepentingan untuk semata-semata meraih kekuasaan politik dan ekonomi. Apakah Indonesia dapat menjamin bahwa desentralisasi benar-benar akan menjadi perekat bagi persatuan nasional dan memperkuat komitmen nasional terhadap pembangunan manusia? Ataukah justru akan memperkokoh primordialisme dan etnosentrisme?

18

eksistensi demokrasi pluralitas, yakni demokrasi yang mengutamakan hak-hak kesetaraan dan keadilan, untuk semua. Kedua, kualitas demokrasi menjadi sangat minim, karena proses demokrasi tidak lagi berlangsung berdasarkan rasionalitas dan kesadaran logis, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dan pengaruh etnisitas.

Di Sulawesi Selatan, permasalahan ini tidak berhenti sampai di sini, karena di daerah ini, terdapat paling kurang empat etnis besar yang memiliki potensi untuk terus mengembangkan akar-akar ‖perbedaan,‖ sebagai alat bargaining untuk meraih kekuasaan politik dan ekonomi. Lebih khusus, potensi konflik perebutan kekuasaan politik dan ekonomi diperkirakan sangat berpeluang terjadi antara dua etnis besar (Bugis dan Makassar). Dua etnis ini secara historis memiliki tradisi berkompetisi dan kontestasi politik sejak lama. Etnis Bugis melalui simbol utamanya Arung Palakka, menurunkan semangat pencapaian ‖kekuasaan‖ dan ‖materi‖ untuk mewujudkan kesejahteraan berlangsung bersamaan. Di sini terlihat etnis Bugis mengembangkan kekuatan tradisi ”material power.” Sementara etnis Makassar melalui pesan Sultan Hasanuddin terus mempertahankan kebiasaannya membangun tradisi ”immaterial power,” sebuah kebiasaan memperluas wilayah kekuasaan (ekspansi kekuasaan), meskipun tidak disertai dengan kelimpahan materi. Perwujudan kesejahteraan etnis Makassar ditandai dengan kekuasaan untuk ‖menguasai.‖ Kedua semangat yang berbeda ini, akan memberi kontribusi untuk mempertajam arah konflik antara kedua etnis ini.

Dengan berpangkal pada permasalahan di atas, maka studi ini mengangkat tematik elite di dalam etnis Bugis dan etnis Makassar memproduksi dan mereproduksi dirinya untuk bersaing dalam akses dan pengaruh terhadap sumber-sumber kekuasaan maupun ekonomi. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjawab beberapa permasalahan, sebagai berikut:

19 2. Bagaimana dinamika proses pembentukan elite Bugis dan Makassar, terutama dalam membangun komunikasi politik dan ekonomi, untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok masing-masing dalam melakukan proses perubahan? 3. Bagaimana simbol-simbol budaya, kuasa dan uang dimanfaatkan dan

diorganisasikan oleh elite untuk mempertahankan dan mereproduksi posisinya sebagai elite pada etnis Bugis maupun Makassar untuk meraih kekuasaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diajukan di atas, terdapat tiga tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Mengetahui proses transformasi dan pola interaksi elite Bugis dan Makassar dengan pengikutnya dalam usahanya meraih, menjaga dan memperluas kekuasaan politik dan ekonominya, mulai dari fase tradisional hingga fase sekularisme. 2. Mengetahui dinamika proses pembentukan elite Bugis dan Makassar terutama

dalam komunikasi politik dan ekonomi, untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok, dan menjaga dinamika politik pada masing-masing aras; desa, kabupaten, provinsi/nasional.

21

2 TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjelaskan fenomena pembentukan elite sosiologi politik dan ekonomi di dalam etnis Bugis dan Makassar menuju hibriditas budaya politik, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai bingkai analisis atas fakta atau fenomena sosial yang terjadi berkaitan dengan tematik penelitian. Adapun penggunaan teori ini akan disesuaikan dengan pilihan paradigma penelitian oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Berkaitan dengan tematik penelitian ini, penulis mengeksplorasi sejumlah teori antara lain; teori elite dan kekuasaan, yang berbasiskan etnis, simbol, dan wacana. Lebih jelasnya, uraian batasan teori sebagaimana telah disebutkan akan dipaparkan pada bagian berikut tulisan ini.

2.1 Elite

Secara etimologi, istilah elite berasal dari kata Latin eligere yang berarti

memilih. Pada abad ke 14, istilah ini berkembang menjadi a choice of persons

(orang-orang pilihan). Kemudian pada abad ke 15, dipakai untuk menyebutkan

best of the best ( yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18,

kata elite yang berasal dari bahasa Perancis, dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat.

Menurut Pareto, yang disebut dengan kelompok elite adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elite merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elite yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elite terbagi dalam dua kelompok, yakni elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite). Antara governing elite dan non-governing elite senantiasa

22

kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual baik elite keturunan maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis.7

Sementara Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.8

Mosca meneliti komposisi elite lebih dekat lagi dengan mengenali peran ‗kekuatan sosial‘ tertentu. Mosca mengenalkan konsep ‗sub elite‘ yang merupakan kelas menengah dari para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Kelas menengah ini dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurutnya stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini.

Kekuasaan elite menurut Mosca adalah sebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkan dari watak sosial manusia. Selanjutnya dikatakan, bahwa kelas politik yang tidak adaptatif dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elite lain akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. Sistem demokrasi, menurut Mosca tidak memiliki dasar substantif sebagai kekuasaan mayoritas, bahkan dianggap sebagai penyebab kemerosotan elite. Oleh karenanya semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewarisan secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi kekuasaannya.

Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwa rekruitmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik. Mosca berpandangan, bahwa kelas penguasalah yang menentukan struktur politik masyarakat. Mengapa demikian, karena meskipun jumlah elite kecil, tetapi sebetulnya dialah yang mengatur kehidupan secara keseluruhan, dan semakin besar masyarakat, semakin sukar kelompok massa mayoritas untuk mengorganisasikan sikap mereka terhadap kelompok elite minoritas itu. Mosca,

7 Ibid, halaman 204.

23 juga percaya dengan pergantian elite, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Moran: bahwa apabila elite tidak lagi mampu menjalankan kekuasaannya dan atau kehilangan kecakapan di hadapan kelas yang dikuasai, maka terbuka kesempatan menggeser kelas penguasa dari kelas yang dikuasai.

Baik Pareto maupun Mosca lebih memusatkan perhatiannya kepada elite yang memerintah. Konsep pergantian atau sirkulasi elite juga diperhatikan oleh Pareto, yang baginya elite yang berkuasa bisa saja kehilangan kekuasaannya akibat gangguan terhadap keseimbangan masyarakat. Gangguan ini bisa melahirkan pergantian elite yang terjadi pada dua dimensi: pertama pergantian diantara elite itu sendiri dan yang kedua dari penduduk biasa menjadi elite.

Percakapan tentang Teori Elite kemudian juga merambah Amerika Serikat melintasi samudrea Atlantik dan sekaligus mencoba menautkan Teori Elite dengan Demokrasi. Schumpeter sebagaimana Weber dan Mosca menekankan bahwa Demokrasi sebenarnya meski berpinsip pemerintahan oleh rakyat, tetapi prakteknya diperintah oleh elite. Ide utama Schumpeter kemudian adalah bagaimana proses persiapan dan pencapaian kekuasaan oleh elite dilakukan melalui kompetisi yang jujur dan adil melalui pilihan rakyat atau Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan Schumpeter tidak yakin adanya saluran lain mengontrol elte oleh massa pemilih kecuali melalui Pemilu.

Dengan upaya-upaya panjang dalam mempertautkan Teori Elite Klasik dengan Demokrasi, sebagaimana dilakukan oleh Schumpeter di atas juga berlanjut dalam tradisi berpikir tokoh lain semisal Lasswell, Dahl, Sartori dan Lasswell menekankan bahwa betapapun memang masyarakat secara politik akan terbagi atas elite dan massa. Sementara Dahl dan Sartori mengidentikkan demokrasi dengan poliarkhi yang berarti terjadinya sebuah kompetisi yang fair dan adil diantara para minoritas berpengaruh dan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Selanjutnya Dahl menyatakan bahwa melalui proses yang kompetitif, maka elite dan pemimpin politik akan lebih tanggap terhadap kepentingan warga Negara biasa dan dengan cara itu, maka interaksi aktif akan terjadi antara mereka. Rakyatpun dengan demikian akan memiliki pengaruh terhadap elite, meskipun secara alamiah posisi rakyat dan massa akan menjadi lebih lemah.

24

kekuasaan elite tersebut boleh dipengaruhi oleh massa atau rakyat. Artinya, bagaimana mempertautkan apa yang dinamakan ironi demokrasi pada bagian depan, sehingga benar-benar esensi dan substansi bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat terekspresikan dalam elite pemerintahannya melalui proses-proses yang memungkinkan rakyat dalam mengontrol elite yang minoritas.

Dengan melintasi samudera Atlantik, maka teori elite kemudian memperoleh perspektif baru, yakni bersinergi dengan demokrasi serta bahkan menerima sumbangan dari paham pluralisme dalam demokrasi. Sebagaimana disebutkan oleh Dahl (2006) serta penegasan lain dari Sartori (1987) ketika menyatakan bahwa:

―Democracies are characterized by diffusion of power … by a multiplicity of criss-crossing power groups engaged in coalitional maneuverings‖.

Hal ini nampaknya mirip dengan penegasan Dahl dalam Poliarkhi soal adanya multiple power yang dapat merepresentasi berbagai kepentingan yang

berbeda. Dalam berkontribusi terhadap keterkaitan demokrasi plural dengan teori elite, Lasswell kemudian menekankan beberapa hal bahwa dalam paham pluralism ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertama, masyarakat terbagi atas berbagai kelompok yang memiliki keinginan dan tuntutan kepada pemerintah tanpa mendominasi proses pembuatan keputusan. Kedua, meskipun warga Negara tidak berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan, pemimpin mereka mampu mengadopsi pikiran mereka melalui mekanisme tawar menawar, akomodasi maupun kompromi. Ketiga, kompetisi antar para pemimpin menolong terakomodasinya kepentingan mereka. Keempat, Kepemimpinan terbuka, kelompok baru boleh dibentuk untuk ikut memperjuangkan kepentingan politiknya. Kelima, meskipun pengaruh politik dalam masyarakat terdistribusi, tetapi kekuasaan sebetulnya tersebar. Kepemimpinan yang berasal dari banyak basis kekuasaan eksist, dan tiada satupun kelompok yang sangat dominant dalam proses pembuatan keputusan.

Defenisi elite juga dikemukakan oleh Lockwood (1989). Menurutnya elite dapat didefinisikan melalui dua cara, yaitu: (1) elite yang memerintah (governing elite), yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung

25 memerintah (non-governing elite), yang mencakup sisanya. Sehubungan dengan

itu, maka secara umum kita memiliki dua lapisan dalam masyarakat yang memposisikan kaum elite, yakni: (1) lapisan yang rendah (non-elite), yang di sini

pengaruh yang mungkin dimilikinya terhadap pemerintah tidak menjadi perhatian dalam analisis ini; kemudian (2) lapisan yang tinggi (elite), yang terdiri dari elite

yang memerintah dan elite yang tak memerintah.

Selanjutnya, Putman (1987) memberikan gambaran bagaimana mengidentifikasi apakah seseorang termasuk dalam kelompok elite atau tidak. Dalam hal ini, Putman memberikan pendekatan untuk menentukan kelompok elite. Adapun pendekatan yang dimaksud, terdiri dari: (1) menganalisa posisi yang bersifat formal, yaitu pada kedudukan resmi dalam pemerintahan; (2) menganalisa reputasi, yang lebih bersifat informal dalam masyarakat; dan (3) menganalisis keputusan, melalui peranan yang dimainkannya dalam pembuatan atau penentangan terhadap keputusan politik.9

Kemudian, elite atau calon elite mempunyai satu persamaan, dimana mereka tidak takut pada tanggungjawab atau kekuasaan.10 Dalam hal ini, kekuasaan tidak perlu diartikan secara sempit sebagai kekuasaan fisik dan kekuasaan politik belaka. Dalam dunia yang semakin kompleks dewasa ini kekuasaan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kekuasaan ekonomi atau kekuasaan terhadap informasi.11

Berangkat dari batasan definisi tersebut, kemudian Russell menstrukturkan kelompok elite ke dalam tiga bagian, yaitu elite startegis, sub-elite dan

kontra-elite. Ketiga pengstrukturan kelompok elite ini, kemudian dijelaskan Russell sebagai lapisan kecil pemimpin yang berada dipuncak kekuasaan negara, yang mana mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam menentukan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, mereka yang tidak, atau tidak lagi, berada dalam jajaran elite secara konseptual, menurut Russell disebut massa. Meski demikian, dalam saat-saat luar biasa tatkala massa seakan-akan mempunyai

9 Lihat Robert D. Putnam, The Comparative Study of Political Elites (New York: Prentice Hall, Inc. Englewodd Cliffs, 1980), hal 90. Dikutip oleh Dr. Mochtar Mas‘ud dan Dr. Collin Mac Andrews,

Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedelapan, 1987). 10 Psikolog Edward Spranger berpendapat adanya hubungan antara tipe kepribadian yang

menyukai kekuasaan ini dengan latar belakang kebudayaan yang melahirkannya; lihat, Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Penerbit CV. Radjawali, cetakan keempat, 1984). hal.102.

11 Tentang analisis kekuasaan dalam artian yang luas ini lihat Bertrand Russell, Kekuasaan Sebuah

26

kehendaknya sendiri, lazimnya peranan mereka lebih bersifat pasif dan terbatas pada memberikan atau menolak legitimasi peranan elite.

Meski demikian peranan massa tidak dapat kesampingkan oleh elite. Elite membutuhkan legitimasi massa agar dapat terus memerintah. Legitimasi yang dimiliki oleh massa merupakan kekuatan yang dapat diberikan dan dialihkan kerjasama dan dukungannya kepada elite yang lain, jika elite yang satu tidak sesuai dengan kehendak massa. Karena itu, suatu tantangan mendasar yang dihadapi oleh elite dimanapun adalah merumuskan kebijaksanaan dan strategi yang tepat untuk memperoleh legitimasi kekuasaannya terhadap massa. Hal ini dikarenakan kegagalan memperoleh legitimasi massa akan berarti berakhirnya peranan sebagai elite yang sedang berkuasa, dengan konsenkuensi yang sukar diperkirakan secara persis.

Dalam konteks Indonesia (termasuk di Sulawesi Selatan), elite menghadapi suatu tantangan kepemimpinan yang khas terhadap massa dikarenakan kultur masyarakat yang majemuk. Kemajemukan kultural massa (rakyat) mempunyai makna politik, bukan saja karena setiap etnik mempunyai daerah asal yang jelas batas-batasnya, dan sebagian besar merupakan daerah otonom, tetapi juga karena setiap kultur dan subkultur tersebut mempunyai kultur politiknya sendiri.

Tentu saja tidak ada masalah jika kultur politik rakyat adalah sama dan sebangun dengan kultur politik elite. Masalah baru timbul jika keduanya berbeda apalagi bertentangan. Dalam hal yang terakhir, kualitas kenegarawan elite diuji sampai keakar-akarnya. Elite yang mempunyai kualitas kenegarawan yang tinggi akan mampu memainkan peranannya dengan baik dalam melakukan alokasi sumber daya dengan dukungan penuh massa. Sebaliknya, elite yang tidak atau kurang mempunyai kualitas akan mengalami kesulitan besar, baik dalam mengalokasikan sumber daya maupun dalam memperoleh legitimasi dari massa.

Tentang hal tersebut, Pareto, Mosca maupun Michels berpendapat sama tentang pentingnya ideologi, mitos serta kekuasaan bagi elite. Ideologi atau mitos

merupakan shared value system yang memungkinkan elite dan massa

27 bahwa pengembangan ideologi oleh elite tersebut tidak hanya terdapat pada negara-negara berkembang, tetapi juga di negara industri maju yang menganut faham liberalisme dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Dengan demikian, realisme politik menunjukkan bahwa elite yang mampu menguasai tiga jenis sumber daya yang telah diuraikan sebelumnya akan dapat melaksanakan misinya dengan baik. Massa yang secara sadar menerima ideologi elite, merasakan manfaat nyata dari kepemimpinan elite tersebut dalam hidupnya, serta menyadari bahwa alternatif lain adalah kurang menyenangkan, secara rasional akan memberikan legitimasi kepada kepemimpinan elite tersebut.

2.1.1 Basis-Basis Kekuasaan Elite Indonesia

Garis besar perkembangan elite Indonesia12 terbagi dalam dua pola

. Pertama,

elite yang tumbuh melalui alur yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan. Kedua, elite yang berkembang lewat route

modern, yang berorientasi pada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Dalam pertumbuhannya kemudian, elite modern lebih menunjukkan keanekaragaman ketimbang elite tradisional. Fenomena ini dapat dilihat pada kecenderungan elite modern yang memilih profesi beragam seperti; administratur-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang professional dan para intelektual.

Dari proses pembentukannya, elite Indonesia memiliki karaktersitik dan spesifikasi yang khas antara satu elite dengan elite yang lainnya. Perbedaan itu terutama terlihat pada terbentuknya elite fungsional dan elite politik. Elite fungsional adalah pemimpin-pemimpin, yang baik pada masa lalu maupun masa sekarang, mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat modern, sedangkan elite politik adalah mereka-mereka yang terlibat

12 Sesungguhnya dalam proses pembentukan elite modern Indonesia lebih banyak mengacu pada perkembangan elite yang terjadi di Jawa (pada masa kolinial), karena itu mungkin saja ungkapan ―elite Indonesia, baik dalam pengertian politik maupun pengertian sosial, pada era awal perkembangan elite modern Indonesia agak mengelirukan. Akan tetapi Jawa tidak dapat disangkal sebagai pulau yang merupakan pusat politik, admininstrasi dan ekonomi colonial. DIsamping itu, Jawa telah menjadi pusat penduduk dengan kurang lebih 70 persent dari seluruh penduduk nusantara. Pada 1900, Jawa sudah menampung 17 juta penduduk. Pada saat yang sama, pulau Jawa tidak saja didiami oleh suku Jawa dan Madura, akan tetapi juga dihuni oleh suku SUnda di Jawa Barat, suku Melayu, Bugis-Makassar dan Ambon. Dengan kondisi seperti

28

dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi yang biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok elite fungsional pada umumnya selalu menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan kedua (elite politik) lebih mempunyai arti simbolis, dari pada praktis.

1. Basis Regulasi Rezim

Kelahiran elite Indonesia memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sebuah rezim. Khususnya regulasi yang dirumuskan oleh rezim. Rezim ikut membuahkan elite pada pelbagai jenjang. Ketika Rezim Belanda pada 1870 mencetuskan Politik Liberal–sebuah politik kemanusiaan dan politik kebebasan ekonomi kepada Hindia Timur, yang membolehkan pihak swasta ikut mengontrol kehidupan ekonomi, maka pada saat yang sama, terjadi perubahan struktur sosial dan ekonomi pada semua jenjang. Politik Liberal memaksa pemerintah sipil Eropa di Jawa untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kemakmuran pulau-pulau di Nusantara. Sebagai implikasi dari kebijakan rezim ini, pada 1870, komposisi masyarakat Eropa dan elite lokal (Indonesia) berubah. Perubahan ini umumnya adalah sebagai akibat cepatnya jumlah warga sipil yang ikut memberikan kontribusi dalam pengelolaan ekonomi bangsa, dimana sebelumnya peran ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan administrator.13

Sesudah tahun 1890-an, peran sipil terus menerus meningkat, pada konteks ini, kebijakan rezim telah memberi ruang yang cukup bagi masyarakat sipil untuk mengekspresikan kepentingannya. Pada kondisi inilah lahir elite-elite modern

baru, yang melakukan tuntutan baru yang sangat kritis. Misalnya yang terjadi pada 1888, sebuah Koran lokal di Semarang de Locomotief, secara tegas dan berani

menyuarakan keinginan akan otonomi lokal yang lebih besar dan perbaikan keadaan untuk pribumi Hindia Timur. Mulai pada saat ini, ekonomi liberal

29 kekuasaan kolonial mendapat kritikan dan kecaman dari elite-elite baru Indonesia, yang berkedudukan sebagai professional, intelektual, wartawan dan pengusaha. Puncaknya, pada 1899, C.T. van Deventer melakukan kritikan kepada pemerintah Belanda, yang terkenal dengan ―Hutang Budi,‖ kritikan ini menghimbau pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan itu sebagai bagian ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk di Jawa melalui Sistem Tanam Paksa (STP). Pada 1900, menurut hitungan Deventer, Belanda mengeruk keuntungan dari program STP bernilai sekitar 200 juta dollar. Serangan lain dilakukan H.H. Van Kol, pimpinan urusan jajahan dari Partai Sosial Demokrat, yang mempersoalkan kebijaksanaan kolonial dan politik jajahan.

Berbagai serangan, baik yang dilakukan oleh elite politik Belanda (yang berseberangan dengan pemerintah Belanda) maupun yang digerakkan oleh elite-elite fungsional baru Indonesia (elite-elite-elite-elite baru yang lahir dari hasil regulasi kebijakan rezim; politik liberal) telah berhasil melahirkan orientasi baru. Orientasi baru yang lahir pada 1901 ini disebut sebagai Politik Etis14. Politik ini, mengusahakan pembangunan tanah jajahan dengan modal swasta, juga dicari jalan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta memperluas otonomi melalui pendidikan. Kebijakan politik demikian mengandung sesuatu yang dapat mengenai setiap orang dari setiap aliran politik.

Politik Etis direspon dengan berbagai bentuk oleh elite dan masyarakat Indonesia. Semula, kelompok priyayi (elite tradisional) Indonesia, yang jumlahnya kurang dari dua persen, merespon Politik Etis dengan berat hati – mereka berusaha tetap mempertahankan kesatuan dan kemurnian darah mereka dengan mengikuti suatu pembatasan yang keras dalam identitas sosial mereka—

30

akan tetapi setelah Politik Etis ini semakin menguat, dengan berbagai alasan, kekakuan itu menjadi mencair. Perubahan yang terjadi tidak mengenai semua kelompok priyayi. Kelompok priyayi yang merespon positif Politik Etis, berusaha memperluas fungsi sosial mereka, menyatu dengan masyarakat untuk melakukan gerakan sosial untuk memperkuat posisi sosial politik warga Indonesia, dengan cara menumbuhkan lapisan intelektual, budaya dan kosmologi Indonesia. Dalam konteks seperti ini, elite tradisional (priyayi) yang merespon Politik Etis, mengubah dirinya menjadi elite modern yang fungsional.

Pada era 1900, kelompok priyayi sedang mengalami perubahan, oleh karena di dalamnya sendiri terjadi pertambahan pegawai negeri dan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai intelektual dan golongan professional.

Singkatnya, Politik Etis telah membongkar posisi elite tradisional Indonesia –kondisi yang sekaligus menggambarkan bahwa regulasi rezim terbukti ikut melahirkan elite-elite baru. Elite tradisional mulai lebih rasional, priyayi muda yang memiliki pendidikan formal di Belanda, mulai menggeser kedudukan priyayi tradisional15, dan memulai karir resmi mereka sebagai mantra, suatu jabatan yang

termasuk kedalamnya urusan sekretariat atau polisi di tingkat lokal. Dan apabila semuanya berjalan baik, dia akan menjadi asisten wedana (kepala sub distrik),

Wedana (kepala distrik), dan akhirnya Bupati atau Regen yang mengepalai sebuah

Kabupaten. Pada 1900, terdapat lebih dari delapan puluh Kabupaten di Jawa.

2. Basis Pendidikan

Bersamaan dengan terjadinya pergeseran elite pada ruang elite tradisional, menjadi elite modern yang fungsional, Politik Etis berhasil membangun infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Kondisi ini memungkinkan bertambahnya orang yang menempuh pendidikan formal, yang datang dari berbagai kelompok sosial (meskipun orang yang sekolah masih didominasi oleh keturunan priyayi –elite tradisional). Pendidikan16 yang dilahirkan oleh Politik

15 Meskipun pada awalnya, proses mengembangkan pemimpin-pemimpin tradisional Jawa yang berpendidikan Barat, tidak mendapat kerjasama dan kadang-kadang mendapat tantangan dari pihak orang tua. Mereka takut akan mendapat pengaruh sebaliknya pada kedudukan sosial anak-anak mereka, dan takut pula kalau hal ini akan membawa lebih banyak kecelakaan dari pada kebaikan.. Rasa was-was ini berakhir setelah 1906, dimana pemerintah Belanda menunjukkan keseriusan untuk memberi pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Hindia Timur. Gerakan ini dipelopori oleh Snouck Hurgronje.