PENGELOMPOKAN PULAU KECIL

DAN EKOSISTEMNYA BERBASIS GEOMORFOLOGI

DI INDONESIA

WIKANTI ASRININGRUM

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Pengelompokan Pulau Kecil

dan Ekosistemnya Berbasis Geomorfologi di Indonesia adalah karya saya sendiri

dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun

kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip

dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Maret 2009

ABSTRACT

WIKANTI ASRININGRUM. Geomorphological Based Small Island and Its Ecosystems Classification in Indonesia. Under the direction of BUDY WIRYAWAN, DOMU SIMBOLON, IWAN GUNAWAN, and DANIEL R. MONINTJA.

Fishing in Indonesia remains as open access. As the largest archipelagic country in the world mostly comprising of small islands, Indonesia’s big shallow water area around small islands has an important role as fishing ground area ecosystem, thus need bordering to control access of fishery. Small islands and its marine ecosystems have high variety of biogeophysical characteristic which made it difficult to obtain information from. The use of satellite imagery to identify small island and marine ecosystem is still constrained by the availability of the proper image processing technique for the variety of characteristics.

This research aims at selecting remote sensing data processing techniques in order to analyze the geomorphology of small islands and its marine ecosystems, classifying island type, designing identification of marine ecosystem and also designing small islands classification based on geomorphological characteristics for fishery planning. Study areas selected at small islands of Kota Batam, Kabupaten Sikka, and Kabupaten Sitaro. Several islands are selected to represent tectonic, volcanic, and reef type and to represent the main marine ecosystems such as mangrove, coral reef and sea grass. Landsat, SPOT and QuickBird images, along with Geological map, Topographic map, Navigation map and field survey are used to find out geomorphologic data of small islands. Steps on image processing composed of multispectral fusion, enhancement and multispatial fusion techniques. Small islands geomorphological analysis method consists of morphology, morphogenesis, morphochronology, and morpho-arrangement aspects which are conducted by landforms identification by landscape approach. Correlation between small island and shore fishery is analyzed by the number of fish species on seven locations with 3 and 10 meters depth using diversity, uniformity, and dominancy indexes.

The first result shows three remote sensing data processing procedures for three types of island (tectonic, volcanic, and reef) and three for three marine ecosystems (mangrove, coral reef, and sea grass). Those six procedures use mustispectral fusion, enhancement and certain characteristics where multispatial function only used on small island. The second research result is morphogenesis-based small island type classification to ten island classes: fold tectonic, fault tectonic, intrusive volcanic, extrusive volcanic, stack, monadnock, hummock, alluvial, reef, and atoll. Each class is completed along with differentiated morphography for hills and low lands to illustrate ecosystem potential. The third research result is island type-based identification of marine ecosystem through visual and digital interpretation. Here, biogeophysical characteristic of small island and its ecosystem has been proven to be correlated with shore fishery. The fourth research result is classification of small island, designed through two phases, applicative phase and explorative phase. In applicative phase, small islands are classified into small island and group of small islands based on 12 miles radius. Further classification through explorative phase is needed if the radius factor is not sufficient to classify. Based on geobiophysical characteristics, small islands and its ecosystem will be classified into three categories: small islands, group of small islands and small island, and small islands.

RINGKASAN

WIKANTI ASRININGRUM. Pengelompokan Pulau Kecil dan Ekosistemnya Berbasis Geomorfologi di Indonesia. Dibimbing oleh BUDY WIRYAWAN, DOMU SIMBOLON, IWAN GUNAWAN, dan DANIEL MONINTJA.

Penangkapan ikan yang bersifat akses terbuka masih terjadi di Indonesia yang mempunyai 75% wilayah lautan. Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia, sebagian besar terdiri atas pulau-pulau kecil, tentu mempunyai wilayah perairan laut dangkal relatif luas. Korelasi antara pulau kecil dan ekosistemnya terjadi proses alam yang berpengaruh pada daerah penangkapan ikan. Oleh karena itu, peranan pulau kecil dan ekosistemnya mempunyai arti penting untuk pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

Pulau-pulau kecil terbentuk terkait dengan proses pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas magmatik yang terus berlangsung. Di wilayah tropis dinamika ini membangun suatu ekosistem laut yang khas. Hal ini menyebabkan keunikan pulau-pulau kecil dan ekosistemnya menjadi sangat beragam. Keunikan ini dipahami untuk bahan perencanaan pengelolaan sumberdaya yang dikandungnya. Namun, informasi karakteristik biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya masih menemui hambatan karena jumlahnya banyak dan distribusinya menyebar.

Teknik penginderaan jauh satelit dapat dimanfaatkan untuk identifikasi pulau kecil karena kriteria sebuah pulau adalah tidak tenggelam saat pasang tertinggi. Dalam hal ini timbul permasalahan dalam perolehan informasi karakteristik biogeofisik antara lain disebabkan oleh teknik pengolahan citra satelit untuk identifikasi karakteristik biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya belum terseleksi. Permasalahan lain adalah klasifikasi tipe pulau kecil belum mencerminkan karakternya dan identifikasi pulau kecil dan ekosistemnya belum tepat. Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya berbasis karakteristik biogeofisik belum bisa dibangun.

Penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi teknik pengolahan data penginderaan jauh satelit untuk analisis geomorfologi pulau kecil dan ekosistemnya; serta menyusun klasifikasi tipe pulau kecil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendesain identifikasi ekosistem laut dan mendesain pengelompokan pulau-pulau kecil berbasis geomorfologi untuk perencanaan perikanan.

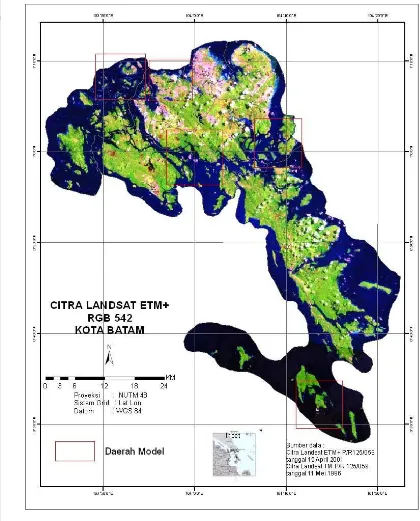

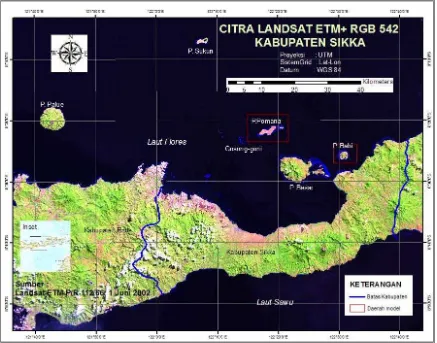

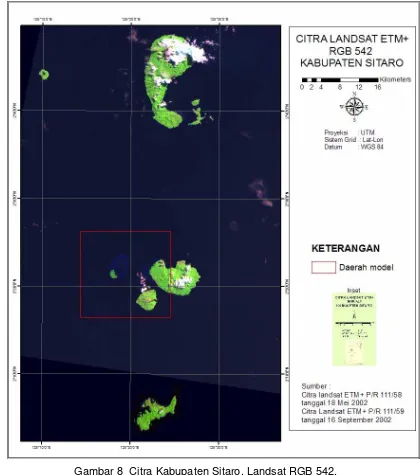

Daerah penelitian dipilih yang mempunyai banyak pulau kecil dan dapat mewakili tiga tipe pulau dan ekosistem laut utama. Dalam hal ini, Kota Batam, Kepulauan Riau dipilih untuk mewakili pulau-pulau kecil tipe tektonik dengan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun. Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dipilih untuk mewakili pulau-pulau kecil tipe vulkanik dan tipe terumbu dengan ekosistem terumbu karang. Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dipilih untuk mewakili pulau-pulau kecil tipe vulkanik dengan ekosistem

mangrove, terumbu karang, dan lamun. Model pulau-pulau kecil diseleksi berdasarkan tipe pulau, kelengkapan data, variasi proses geomorfologis, dan keragaman ekosistem laut.

pengambilan sampel ikan dipilih di tiga tipe pulau kecil pada perairan yang berhadapan dengan berbagai karakteristik biogeofisik lahan.

Pengolahan data citra meliputi fusi multispektral, penajaman, dan fusi multispasial yang diseleksi untuk setiap tipe pulau kecil dan ekosistem laut. Metode analisis geomorfologi meliputi aspek-aspek morfologi, morfogenesis, morfokronologi, dan morfo-arrangement yang dilakukan secara visual. Analisis ini digunakan untuk identifikasi tipe pulau, bentuklahan pulau kecil, dan bentuklahan terumbu yang dilakukan dengan pendekatan bentanglahan. Sementara itu, metode analisis kerapatan mangrove menggunakan algoritma Normalized Difference Vegetation Index, sedangkan metode klasifikasi terumbu karang dan lamun menggunakan algoritma Lyzengga. Uji verifikasi hasil identifikasi karakteristik biogeofisik substrat dasar perairan laut dangkal dari analisis geomorfologi daratan ditempuh melalui analisis perikanan pantai. Analisis ini meliputi indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi.

Hasil penelitian pertama diperoleh tiga prosedur pengolahan citra untuk pulau kecil tipe tektonik, vulkanik, dan terumbu, serta tiga prosedur pengolahan citra untuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun. Pulau kecil tipe tektonik menggunakan fusi mutispektral 234 dan 345, penajaman autoclip dan

high pass sharpen 2, yang dicirikan oleh bentuk beragam. Pulau kecil tipe vulkanik menggunakan fusi mutispektral 245, penajaman autoclip, levelslice, dan

equalizer; serta lowpass average 3x3, lowpass diagonal, dan high pass sharpen 2, yang dicirikan oleh bentuk melingkar di samudra. Pulau kecil tipe terumbu menggunakan fusi mutispektral 257 dan 235, penajaman autoclip dan high pass sharpen 2, yang dicirikan oleh bentuk beragam dan warna cerah. Prosedur pada ketiga tipe pulau kecil ini menggunakan fusi multispasial. Mangrove

menggunakan komposit RGB 543 dan dicirikan oleh warna merah bata di pesisir. Terumbu karang menggunakan komposit RGB 421 dan dicirikan oleh warna biru terang/kehijauan. Lamun menggunakan komposit RGB 421 dan dicirikan oleh warna kecoklatan di tempat terlindung. Ketiga ekosistem ini menggunakan penajaman autoclip dan high pass sharpen 2.

Pulau-pulau kecil terbentuk melalui proses geomorfik berbeda. Untuk itu klasifikasi tipe pulau kecil disusun menurut morfogenesisnya. Hasil kedua diperoleh klasifikasi tipe pulau kecil menjadi sepuluh kelas yaitu tektonik lipatan, tektonik patahan, vulkanik intrusif, vulkanik ekstrusif, stack, monadnock,

hummock, aluvial, terumbu, dan atol. Setiap tipe pulau kecil ditambahkan informasi morfografi yang dibedakan antara berbukit dan datar.

Pertumbuhan ekosistem laut terkait dengan pulau kecilnya, sehingga identifikasinya didesain berbasis tipe pulau kecil. Di samping itu, hasil analisis kondisi ikan diketahui ada kaitan erat antara karakteristik biogeofisik pulau kecil, pertumbuhan ekosistem laut, dan perikanan pantai. Hasil ketiga adalah identifikasi ekosistem laut dengan analisis secara visual dan digital yang disusun sesuai karakteristik biogeofisiknya untuk memperoleh informasi bentuklahan terumbu, karang hidup, karang mati, lamun, dan mangrove.

Hasil keempat adalah pengelompokan pulau-pulau kecil yang didesain secara aplikatif dan eksploratif. Secara aplikatif pulau-pulau kecil dikelompokkan menurut jarak 12 mil dan dibedakan menjadi dua yaitu kelompok pulau kecil dan kelompok gugus-pulau kecil. Jika dengan ketentuan jarak belum memisahkan pulau kecil, maka ditempuh cara eksploratif yaitu menurut karateristik biogeofisik; dan dibedakan menjadi tiga yaitu kelompok gugus-pulau kecil, kelompok pulau kecil dan gugus-pulau kecil, dan kelompok pulau kecil dan pulau kecil.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya

PENGELOMPOKAN PULAU KECIL

DAN EKOSISTEMNYA BERBASIS GEOMORFOLOGI

DI INDONESIA

WIKANTI ASRININGRUM

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Teknologi Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pengelompokan Pulau Kecil dan Ekosistemnya Berbasis Geomorfologi di Indonesia

Nama Mahasiswa : Wikanti Asriningrum

Nomor Pokok : C 5 6 1 0 3 0 2 2 4

Program Studi : Teknologi Kelautan

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si Ketua Anggota

Dr. Ir. Iwan Gunawan, M.Sc Prof. Dr. Daniel R. Monintja Anggota Anggota

Diketahui,

Program Studi Teknologi Kelautan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ketua,

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 November 1959 dari ayah

Nindyo Putranto (alm.) dan ibu Sulastri. Penulis merupakan putri kedua dari tujuh

bersaudara. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Penginderaan Jauh,

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta lulus Tahun 1986.

Tahun 1992 lulus dari Diploma Post Graduate program Monitoring the Indonesian Environment di ITC, The Netherlands. Tahun 2002 lulus Magister Sain bidang Ilmu Tanah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Tahun 2003

melanjutkan ke program doktor pada Sekolah Pascasarjana IPB,

penyelenggaraan khusus, Program Studi Teknologi Kelautan, Departemen

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Penulis bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

sejak tahun 1987 di Jakarta. Penulis sebagai Peneliti Madya di bidang

Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dan sebagai pengajar di beberapa

training di antaranya di LAPAN, BPPT, dan BAKOSURTANAL pada Diklat

Technical Cooperation among Developing Country (TCDC) tahun 2001-2005. Beberapa karya tulis dari penulis telah diterbitkan dan dipresentasikan di

antaranya Pemodelan Klasifikasi Terumbu Berbasis Geomorfologi dan

Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Karang pada Buletin PSP Volume XVI No. 3

Desember 2008. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah yang dikaruniakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan

penulisan disertasi Doktor.

Terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga penulis ucapkan kepada

Bapak Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc., Bapak Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si., Bapak

Dr. Ir. Iwan Gunawan, M.Sc., dan Bapak Prof. Dr. Daniel R. Monintja selaku

dosen pembimbing. Penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada Bapak

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Teknologi Kelautan

Sekolah Pascasarjana IPB, serta kepada Penguji pada Ujian Tertutup, yakni

Bapak Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc. dan Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang

Murdiyanto, M.Sc. maupun kepada Penguji pada Ujian Terbuka, yakni Bapak

Ir. Mahdi Kartasasmita, Ph.D. dan Bapak Dr. Boedi Tjahjono, DEA.

Penghargaan dan terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada

Bapak Prof. Dr. Ir. Rubini Yusuf, M.Sc. (alm.) dan Bapak Dr. Ir. J. Hardanto

Sunarjo, serta Kepada Kepala Instalasi Pengolahan Data, Kepala Pusat

Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh, dan Deputi

Penginderaan Jauh LAPAN, yang telah memberikan semangat dan membantu

untuk menyelesaikan program studi doktor ini. Kepada Bapak Ir. Abang Muzni

selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Bapak Ir. Mauritz T. Da Cunha

selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Bapak Saeda Achmad, Kepala

Desa Parumaan Kabupaten Sikka, dan Bapak Kepala Kecamatan Tagulandang,

Kabupaten Sitaro, disampaikan terimakasih atas bantuannya selama penulis

melaksanakan survei. Para sahabat di LAPAN serta berbagai pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian naskah

disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Pada akhirnya, penghargaan dan ungkapan terimakasih juga disampaikan

kepada ayahanda (alm.), ibunda terkasih, serta seluruh keluarga, khususnya

kepada suami tercinta Wagiran, ananda Sulistyo Unggul Wicaksono dan Kirana

Nuryunita atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Maret 2009

Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc.

2. Prof. Dr. Ir. Bambang Murdiyanto, M.Sc.

Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Ir. Mahdi Kartasasmita, Ph.D

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL………..………. xv

DAFTAR GAMBAR………..……….... xvi

DAFTAR LAMPIRAN………..………..... xviii

DAFTAR ISTILAH……….... xix

1 PENDAHULUAN ………..……….... 1

1.1 Latar Belakang……….…. 1

1.2 Perumusan Masalah ………..…. 4

1.3 Tujuan dan Manfaat……….… 8

1.4 Hipotesis ……….…….. 9

1.5 Kerangka Pemikiran..……….. 9

2 TINJAUAN PUSTAKA …………..………...….….. 12

2.1 Pulau Kecil ………...…….… 12

2.1.1 Definisi pulau kecil …………...………… 12

2.1.2 Tipe pulau.……….….. 16

2.2 Ekosistem Laut………..………...……… 19

2.2.1 Mangrove …………...………… 21

2.2.2 Terumbu karang.……….……….….. 23

2.2.3 Lamun... 27

2.3 Geomorfologi ... 30

2.3.1 Geomorfologi pulau kecil …………...………… 32

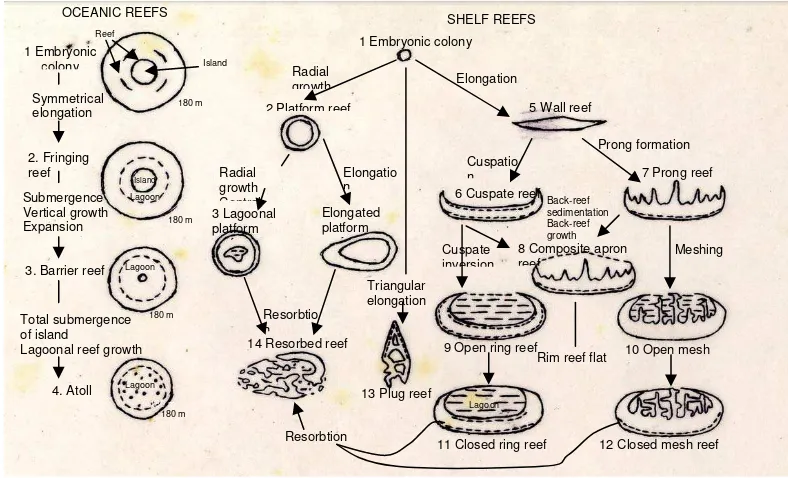

2.3.2 Geomorfologi terumbu.……….….. 34

2.4 Data Penginderaan Jauh Satelit……….……... 38

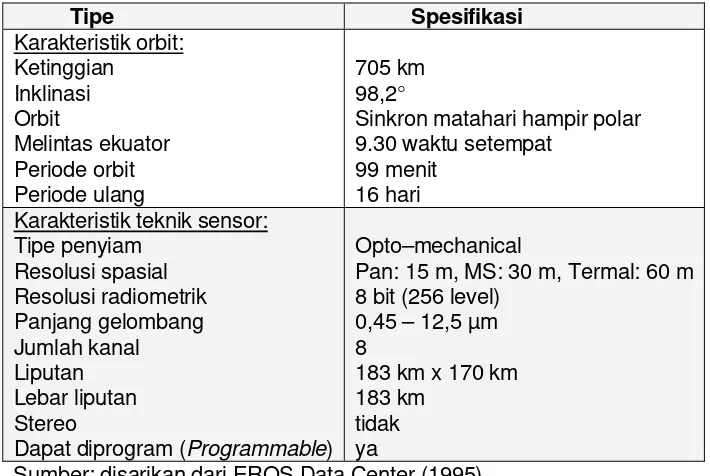

2.4.1 Landsat ETM+…………...………… 39

2.4.2 SPOT.………..……….……….….. 41

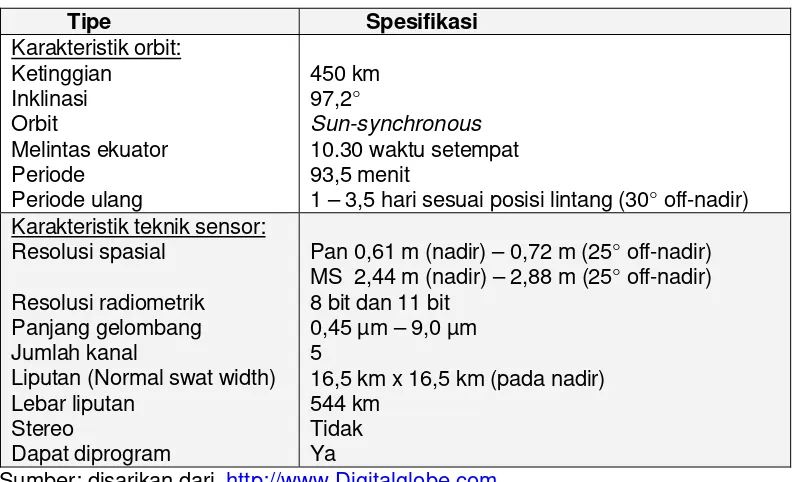

2.4.3 QuickBird... 44

2.5 Model dan Pengelompokan Pulau Kecil ... 45

2.5.1 Model ………..……….……….…... 45

2.5.2 Pengelompokan pulau kecil berdasarkan

tektonogenesis ...

3 METODOLOGI ……….……….……… 49

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ……….………..…… 49

3.1.1 Kota Batam …………...………… 50

3.1.2 Kabupaten Sikka.……….….. 51

3.1.3 Kabupaten Sitaro... 52

3.2 Data dan Peralatan Penelitian………... 55

3.3 Pengumpulan Data …….……… 56

3.3.1 Data pulau kecil dan ekosistem laut .……….….. 56

3.3.2 Data perikanan pantai... 58

3.3.3 Citra penginderaan jauh satelit …………...………… 60

3.4 Pengolahan Data……... 61

3.4.1 Fusi multispektral …...………... 61

3.4.2 Penajaman ………...……….. 62

3.4.3 Fusi multispasial ……… 63

3.5 Analisis Data... 64

3.5.1 Pulau kecil ... 64

3.5.2 Ekosistem laut ... 64

3.5.3 Perikanan pantai... 67

4 HASIL PENELITIAN………... 70

4.1 Pulau Kecil dan Ekosistemnya………...……… 70

4.1.1 Tipe Tektonik ……….……….……... 70

4.1.1.1 Bentuklahan model pulau kecil ... 70

4.1.1.2 Karakteristik biogeofisik ... 75

4.1.1.3 Pengolahan data ………...…..… 76

4.1.2 Tipe Vulkanik ………...…...…... 81

4.1.2.1 Bentuklahan model pulau kecil ……….. ….. 81

4.1.2.2 Karakteristik biogeofisik …………. ……….. 91

4.1.2.3 Pengolahan data ………….. ……….. …..… 92

4.1.3 Tipe Terumbu ……….……... 99

4.1.3.1 Bentuklahan model pulau kecil ……… … 99

4.1.3.2 Karakteristik biogeofisik ………….. ... 102

4.1.3.3 Pengolahan data ………. ……….…….. 104

4.2 Klasifikasi Tipe Pulau Kecil Berbasis Geomorfologi... 109

4.3.1 Mangrove …………...………… 113

4.3.2 Terumbu karang…...…………... 119

4.3.3 Lamun…………...…………... 127

4.4 Pengelompokan Pulau Kecil untuk Perikanan... 129

4.4.1 Pulau kecil..…...…...…...….... 129

4.4.2 Kaitan pulau kecil dengan perikanan pantai ..…... 130

4.4.3 Pengelompokan pulau kecil berbasis geomorfologi untuk perencanaan perikanan ..…...…... 134 5 PEMBAHASAN ... 140

5.1 Teknik Pengolahan Data Pulau Kecil dan Ekosistemnya... 140

5.1.1 Pulau kecil...…………. 140

5.1.2 Ekosistem laut ...…………. 143

5.2 Desain Klasifikasi Tipe Pulau Kecil... 146

5.3 Desain Identifikasi Ekosistem Laut ... 147

5.3.1 Pulau kecil...……...……. 147

5.3.2 Korelasi pulau kecil dan ekosistem laut ..…...……. 150

5.3.3 Identifikasi ekosistem laut berbasis tipe pulau... 153

5.4 Desain Pengelompokan Pulau Kecil untuk Perikanan ...……. 156

6 KESIMPULAN DAN SARAN... 158

6.1 Kesimpulan... 158

6.2 Saran... 160

DAFTAR PUSTAKA ………... 161

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Klasifikasi bentuklahan asal marin……….. 31

2 Klasifikasi bentuklahan terumbu menurut skala... 36

3 Tingkat perkembangan pulau terumbu... 37

4 Karakteristik kanal Landsat ETM+………... 40

5 Spesifikasi Landsat ETM+……….... 41

6 Spesifikasi SPOT-5……….……….. 41

7 Karakteristik kanal dan resolusi spasial SPOT-5……….……… 42

8 Data teknis satelit SPOT...……….……….. 43

9 Spesifikasi Quickbird... 45

10 Karakteristik kanal Quickbird... 45

11 Pengumpulan data ikan……… 59

12 Klasifikasi kerapatan vegetasi berdasarkan indeks vegetasi…. 66 13 Kombinasi kanal citra Landsat model pulau kecil tipe tektonik . 77 14 Hasil penajaman pada model pulau kecil tipe tektonik………… 78

15 Hasil pemfilteran pada model pulau kecil tipe tektonik……...… 78

16 Nilai digital mangrove, terumbu karang, dan lamun di Pulau Lengkang... 80 17 Kombinasi kanal citra Landsat model pulau kecil tipe vulkanik. 92 18 Hasil penajaman pada model pulau kecil tipe vulkanik... 95

19 Hasil pemfilteran pada model pulau kecil tipe vulkanik... 96

20 Nilai OIF ekosistem laut dari citra QuickBird di Pulau Pasighe.. 97

21 Nilai digital mangrove, terumbu karang, dan lamun di Pulau Pasighe... 97 22 Rata-rata nilai digital ekosistem laut di Pulau Pasighe... 97

23 Luas bentuklahan Pulau Pomana………... 102

24 Hasil penajaman pada model pulau kecil tipe terumbu... 107

25 Hasil pemfilteran pada model pulau kecil tipe terumbu... 107

26 Klasifikasi tipe pulau kecil menurut morfogenesis ….…………... 109

27 Nilai NDVI menurut tipe pulau... 118

28 Indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi ikan.. 131

29 Pengolahan citra menurut tipe pulau dan ekosistem laut... 143

30 Matriks korelasi pulau kecil dan ekosistem laut...…...……….. 152

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Contoh pulau kecil dari citra Landsat... 2

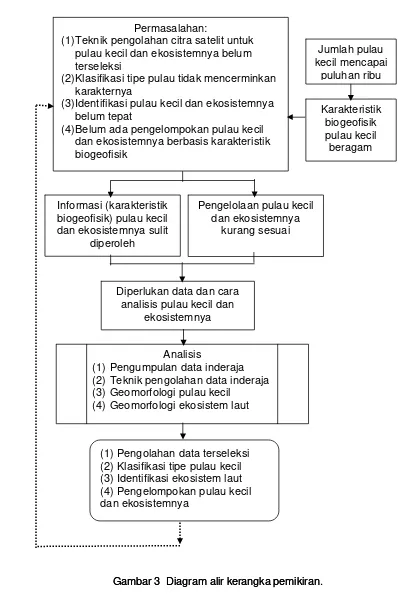

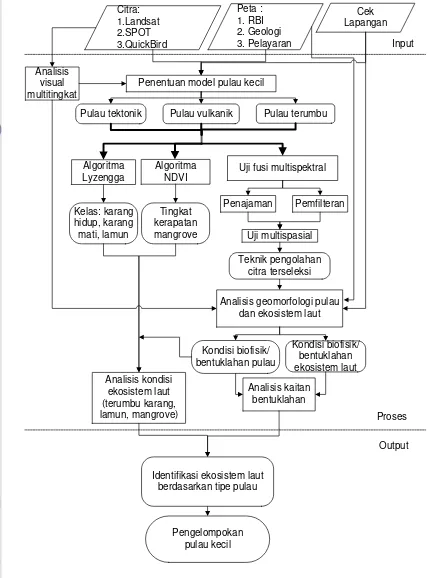

2 Struktur permasalahan pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya……… 7 3 Diagram alir kerangka pemikiran……….………. 10

4 Klasifikasi terumbu menurut Maxwell... 35

5 Pengelompokan pulau kecil berdasarkan tektonogenesis... 48

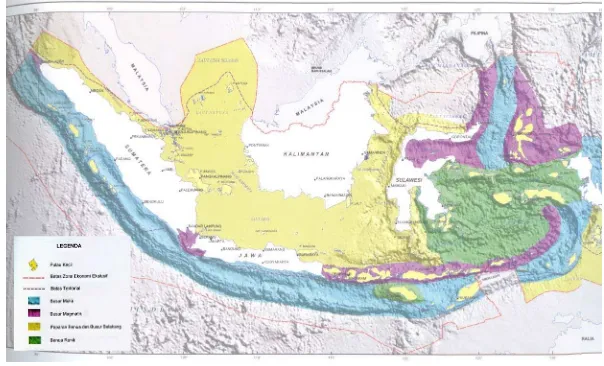

6 Citra Kota/Kabupaten Batam, Landsat RGB 543... 50

7 Citra Kabupaten Sikka, Landsat RGB 542... 53

8 Citra Kabupaten Sitaro, Landsat RGB 542 ... 54

9 Lokasi stasiun pengambilan sampel ikan... 60

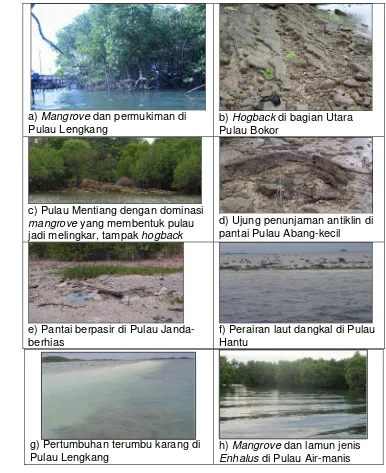

10 Diagram alir pengolahan dan analisis data penginderaan jauh satelit…... 69 11 Foto pulau-pulau kecil tipe tektonik ………..……… 71

12 Peta bentuklahan Pulau Lengkang... 74

13 Peta kedalaman laut Pulau Lengkang dan sekitarnya... 74

14 Citra komposit model pulau kecil tipe tektonik... 79

15 Foto perairan laut dangkal pulau kecil tipe vulkanik……… 83

16 Pulau vulkanik terdenudasi dengan morfologi tidak melingkar... 83

17 Peta bentuklahan Pulau Ruang... 86

18 Peta bentuklahan Pulau Babi... 86

19 Peta bentuklahan Pulau Pasighe... 89

20 Peta kedalaman laut Pulau Ruang dan sekitarnya ... 90

21 Peta kedalaman laut Pulau Babi dan Pulau Pomana... 90

22 Citra komposit model pulau kecil tipe vulkanik... 94

23 Citra Landsat hasil penajaman dan fusi multispasial... 94

24 Citra Pulau Pasighe... 95

25 Skematik penampang melintang Pulau Pomana... 101

26 Foto pulau kecil tipe terumbu di Pulau Pomana... 101

27 Peta bentuklahan Pulau Pomana-besar... 103

28 Peta bentuklahan Pulau Pomana-kecil... 103

29 Citra komposit Landsat dan QuickBird Pulau Pomana... 106

30 Citra mangrove di pulau kecil tipe tektonik ………. 115

31 Mangrove dan non-mangrove di pulau kecil tipe vulkanik... 115

33 Klasifikasi kerapatan mangrove di Pulau Lengkang... 117

34 Klasifikasi NDVI di Pulau Ruang... 117

35 Klasifikasi kerapatan mangrove di Pulau Pasighe... 117

36 Breaker zone di Pulau Ruang... 122

37 Klasifikasi terumbu karang dan lamun di pulau kecil tipe tektonik 1225 38 Klasifikasi terumbu karang di Pulau Babi... 125

39 Klasifikasi terumbu karang di Pulau Pasighe... 126

40 Klasifikasi terumbu karang di Pulau Pomana-besar... 126

41 Pulau sangat kecil, Pulau Kondo, dan Pulau Gunung-sari…... 129

42 Grafik indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi ikan... 131 43 Pengelompokan pulau kecil... 135

44 Gugus-pulau kecil dan pulau kecil... 136

45 Teknik pengolahan data pulau kecil tipe tektonik... 140

46 Teknik pengolahan data pulau kecil tipe vulkanik... 141

47 Teknik pengolahan data pulau kecil tipe terumbu... 142

48 Teknik pengolahan data ekosistem mangrove... 144

49 Teknik pengolahan data ekosistem terumbu karang... 145

50 Teknik pengolahan data ekosistem lamun... 146

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1

Daftar nama pulau kecil di Kabupaten Batam ………. 1642

Daftar nama pulau kecil di Kabupaten Sikka ………... 1693

Daftar nama pulau kecil di Kabupaten Sitaro ……….. 1694

Nilai OIF Pulau Lengkang menurut kombinasi kanal ... 1705

Nilai OIF Pulau Babi menurut kombinasi kanal ... 1706

Nilai OIF Pulau Pomana-besar menurut kombinasi kanal ... 1717

Variasi citra komposit dari tiga kombinasi kanal terseleksi, Pulau Palue ... 1718

Penajaman spektral, citra komposit RGB 543, Pulau Palue ... 1729

Penajaman spasial, (filtering) citra komposit RGB 543, Pulau Palue ...172

10

Data geomorfologi dan penutup lahan di daerah model pulau-pulau kecil, hasil survei lapangan ……….173

11

Data ikan karang hasil survei lapangan dengan teknik penyelaman ………...175

DAFTAR ISTILAH

Algoritma (algorithm) : (1) suatu prosedur tertentu yang dikerjakan tahap demi tahap untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu hingga membuahkan

hasil yang tertentu; biasanya prosedur itu disederhanakan untuk memecahkan

suatu permasalahan yang kompleks. (2) suatu prosedur yang diorientasikan

dengan komputer untuk memecahkan permasalahan (Short, 1982).

Bentuklahan (landform) : konfigurasi khusus suatu permukaan lahan, misalnya pegunungan, bukit, lembah, dan dataran (Strahler and Strahler, 1987).

Citra (image) : (1) Gambaran dari suatu obyek yang dihasilkan oleh pantulan atau pembiasan dari cahaya yang difokuskan oleh lensa atau cermin. (2)

gambaran suatu rekaman (umumnya sebagai suatu citra-foto) dari suatu

obyek yang dihasilkan oleh optikal, elektro-optikal, optikal mekanikal, atau

alat-alat elektronik lainnya. Gambaran tersebut umumnya digunakan bila

radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu

perujudan yang tidak langsung direkam pada film (Short, 1982).

Ekosistem : kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non

organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas (Undang-Undang RI No. 27 Th.

2007).

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) : sensor dalam Landsat 7 yang mengambil radiasi matahari yang direfleksikan oleh, atau dipancarkan dari

bumi (EDC DAAC, 1999).

Fusi (fusion): gabungan atau perpaduan. Penggabungan dalam pemanfaatan citra dapat berupa fusi multispektral (single sensor dan multisensor),

multispasial, dan multi temporal.

Geomorfologi (Geomorphology) : studi yang mendeskripsi bentuklahan dan proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuklahan tersebut, dan

menyelidiki hubungan timbal-balik dari bentuk-bentuk dan proses ini dalam

susunan keruangan (Zuidam, 1985).

Interpretasi citra (image interpretation) : merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan

menilai arti pentingnya obyek tersebut (Estes dan Simonett, 1975 yang diacu

dalam Sutanto, 1986).

Kelas (class): suatu tipe karakteristik permukaan yang menarik bagi seorang peneliti, seperti hutan dengan tipe dan kondisinya, atau air dengan

sedimennya (Short, 1982).

Kawasan : bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi

tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial,

dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya (Undang-Undang RI No.

27 Th. 2007).

Klasifikasi (classification) : proses pemberian tanda piksel individual pada citra multispektral menurut kategori tertentu; pada umumnya atas dasar

karakteristik pantulan spektral (Short, 1982).

Komposit (composite) : paduan dari citra beberapa kanal, bisa berupa komposit warna asli atau warna semu. Komposit warna asli terbentuk bila

masing-masing kanal biru, hijau, dan merah secara tepat ditempatkan pada filter

merah, hijau, dan biru. Sedangkan komposit warna semu dibentuk dengan

menempatkan sembarang kanal pada filter merah, hijau, dan biru.

Konservasi sumberdaya ikan : upaya perlindungan, pelestarian, dan

pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman

sumberdaya ikan (UU RI No. 31 Th. 2004).

Laut teritorial Indonesia : jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari

garis pangkal kepulauan Indonesia (Undang-Undang RI No. 31 Th. 2004).

Lingkungan sumberdaya ikan : perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan,

termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya (Undang-Undang RI No. 31 Th.

2004).

Multispektral (multispectral) : umumnya digunakan untuk penginderaan jauh yang memanfaatkan dua saluran spektral atau lebih, seperti saluran tampak dan

infra-merah (Short, 1982).

Optimum Index Factor (OIF) : sebuah parameter yang dikembangkan oleh Chaves (1982) untuk menilai kualitas citra komposit secara statistik (Jensen

1986).

Pankromatik (pancromatic) : kanal yang sensitif untuk semua atau sebagian besar spektrum visibel, antara 0,4 - 0,7 μm (EDC DAAC, 1999).

citra, penajaman citra, pemrosesan awal, kuantisasi, spatial filtering dan teknik pengenalan pola citra yang lain (Short, 1982).

Penajaman (enhancement) : suatu teknik pengolahan citra untuk memperoleh kesan kontras citra yang lebih tinggi.

Pengelolaan perikanan : semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam

pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan

keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan

hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang

telah disepakati (Undang-Undang RI No. 31 Th. 2004).

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil : suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan

pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah,

antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan

manajemen untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat (Undang-Undang

RI No. 27 Th. 2007).

Penginderaan jauh (remote sensing) : penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak

langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. (Lillesand dan

Kiefer, 1979 yang diacu dalam Sutanto, 1986).

Perairan Indonesia: laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya (Undang-Undang RI No. 31 Th. 2004).

Perikanan: semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam

satu bisnis perikanan (Undang-Undang RI No. 31 Th. 2004).

Peta (map) : suatu gambaran pada suatu bidang datar, pada suatu skala tertentu, tentang kenampakan fisik (alami, buatan, atau keduanya) dari

sebagian muka bumi, dengan orientasi yang telah ditentukan (Short, 1982).

Pulau kecil : pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya (UU RI No. 27 Th. 2007).

Rencana zonasi : rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya

pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan

dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh ijin (Undang-Undang RI No. 27 Th. 2007).

Resolusi (resolution) : suatu ukuran dari sejumlah detail yang dapat dilihat pada suatu citra; ukuran terkecil obyek yang dapat dikenali dengan menggunakan

detektor (EDC DAAC, 1999).

Scene : suatu kumpulan citra. Setiap scene Landsat berukuran 185x170 km (EDC DAAC, 1999).

Zona : ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai

pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya

(Undang-Undang RI No. 27 Th. 2007).

Zonasi : bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan

batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta

proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumberdaya ikan berada pada kondisi akses terbuka karena

adanya anggapan bahwa perairan laut sulit diberi batas atau zonasi. Selain itu, pola

migrasi ikan yang bersifat multi lintas, seperti lintas samudra dan lintas musim, juga

masih menjadi penyebab terjadinya penangkapan ikan yang bersifat akses terbuka.

Namun, pulau-pulau kecil dan ekosistemnya mempunyai area pengaruh yang

terbatas dan menjadi bagian dari proses keberlanjutan ketersediaan sumberdaya

ikan. Di negara kepulauan Indonesia, pulau-pulau kecil dan ekosistemnya dapat

dibangun sebagai suatu bentuk pembatasan pada jarak tertentu.

Informasi karakteristik pulau kecil dan ekosistemnya perlu diketahui terlebih

dahulu agar wilayah yang dibatasi merupakan perairan laut yang memiliki sifat

relatif homogen. Batas ini adalah batas imajiner yang memungkinkan pengelolaan

ekosistem laut menjadi lebih sesuai dengan karakteristik alamiahnya. Perolehan

informasi karakteristik biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya memerlukan suatu

teknik yang sesuai bagi puluhan ribu pulau kecil dan ekosistemnya yang terdapat

pada wilayah dengan luas sekitar delapan juta kilometer persegi.

Pulau kecil adalah salah satu ekosistem laut (Gambar 1). Pulau kecil memiliki

keunikan geologis dan ekologis sebagai hasil proses dari beberapa ekosistem di

sekitarnya dan membentuk sistem perikanan yang spesifik menurut ruang dan

waktu. Pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki nilai penting dari sisi politik, sosial,

ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan (Dutton, 1998). Di sisi lain, konsep

negara kepulauan telah diperjuangkan melalui deklarasi Juanda tanggal 13

Desember 1957, dan dimanifestasikan ke dalam konsep geopolitik dan geostrategi

yaitu wawasan Nusantara. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri

atas pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut (Dephankam dan BPPT, 1999).

Penelitian di bidang perikanan sebagian besar membahas cara mengetahui

posisi ikan dan pola perpindahannya. Sebagai contoh, perikanan internasional

sejak tahun 2002 memiliki dua program yaitu memperkirakan data sumberdaya

yang akurat di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan mengembangkan

teknologi perikanan yang sejalan dengan perkembangan zaman informasi. Dari

kedua program ini dilakukan studi untuk mengkaji tentang aspek ekonomi

(Maximum Sustainable Yield) (Sugimori et al., 2006). Di sini aspek lingkungan yang terkait dengan ekosistem laut belum menjadi prioritas kajiannya. Siklus hidup

perkembangbiakan ikan tidak terlepas dari substrat dasar sehingga kondisi

biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya perlu mendapat perhatian untuk dikaji.

Pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, Pasal (4), menyebutkan bahwa, kewenangan untuk mengelola sumber

daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua

belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan

kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi

untuk kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah

tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnyaPenataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri

atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kriteria yang perlu disepakati yaitu

“pembagian zonasi (ruang) wilayah kerja“ untuk menetapkan batasan tanggung

jawab masing-masing sektor dan menghindari terjadinya tumpang tindih

kepentingan, tugas, dan wewenang.

a) Pulau Makalehi di Kabupaten Sitaro yang termasuk pulau kecil terluar berbatasan dengan negara Filipina. Pulau ini terbentuk di samudra, berbentuk melingkar, dan terdapat danau di tengahnya. Karakteristik fisik ini mengindikasi-kan sebagai pulau tipe vulmengindikasi-kanik.

b) Pulau-pulau Semangkau, Besar, Nur, Cingam, Par, Terih, Nabi, dan Arus di Kota Batam. Contoh pulau-pulau kecil ini dengan jarak

berdekatan dan secara fisik tergabungkan oleh perairan laut dangkal. Di sini terbentuk gugus-pulau.

Seiring dengan perubahan pendekatan pembangunan yang bergeser dari

pendekatan sektoral ke pendekatan kawasan, maka diperlukan perencanaan

pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan di sebuah wilayah kepulauan.

Tata ruang yang dimaksud mencakup penetapan peruntukan lahan yang terbagi

menjadi empat zona yaitu: 1) zona preservasi, 2) zona konservasi, 3) zona

penyangga, dan 4) zona budidaya (zona pemanfaatan) (Dahuri et al., 1996).

Terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia perlu dilakukan penataan menurut

kondisi lingkungan alami (natural environment) untuk suatu desain sistem pembangunan negara maritim berkelanjutan. Di ruang wilayah ekosistem laut

terkandung sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor

kepentingan yang berbeda. Sumberdaya ikan, saat ini, dijadikan sebagai

penggerak utama di sektor kelautan oleh pemerintah.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir

dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah,

antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen

untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat (UU RI No. 27 Tahun 2007). Tahun

1987, Jawatan Hidro Oseanografi menghitung pulau-pulau di Indonesia sebanyak

17.508 pulau yaitu 5.707 pulau bernama dan 11.801 pulau belum memiliki nama,

yang disahkan oleh Menhankam melalui surat Nomor: B/858/M/IX/1987. Tahun

2006, Pusat Survei Geologi melakukan pengelompokan pulau-pulau kecil

berdasarkan tektonogenesis menjadi empat kelompok. Tahun 2008, Tim Nasional

pembakuan nama rupabumi telah melakukan verifikasi di lapangan terhadap 8.172

pulau untuk 25 provinsi. Proses verifikasi masih berlangsung di delapan provinsi

lainnya, yaitu Nangroe Aceh Darusalam, Banten, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kebiasaan masyarakat pulau kecil sebagai nelayan atau petani dalam

mengelola lingkungan dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Nelayan Indonesia

sebagian besar memanfaatkan perairan laut dangkal atau zona neritik. Perairan ini

merupakan daerah ikan yang produktif dan banyak mendapat pengaruh dari

daratan. Pulau-pulau kecil dan ekosistemnya memiliki karakteristik fisik dan potensi

alam yang terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan guna pemenuhan

kebutuhan ekonomi dan sosial. Perencanaan pengelolaan pulau kecil dan semua

ekosistem laut yang terkait memerlukan informasi kondisi biogeofisik dan

biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya dapat memengaruhi sikap dan pola tindak

dalam mengelola lingkungan kepulauannya terutama pada pengelolaan berbasis

tradisional.

Saat ini, untuk mengimbangi laju pembangunan yang pesat, maka informasi

karakteristik biogeofisik pulau-pulau kecil dan ekosistemnya sangat diperlukan.

Data penginderaan jauh satelit dapat memberikan informasi secara spasial,

kualitatif, dan kuantitatif serta dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Teknologi

penginderaan jauh satelit telah berkembang sejak dekade tujuh-puluhan dan

didukung oleh piranti lunak pengolahan citra dan Sistem Informasi Geografis (SIG)

merupakan salah satu teknologi yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan

informasi tersebut. Keunggulan ini sesuai untuk diterapkan di Indonesia, karena

variasi luas cakupan citra dan variasi tingkat kedetailan informasi ekosistem laut

dapat ditampilkan dalam keterkaitan antar obyek secara spasial. Selanjutnya

berbagai komponen terkait dianalisis untuk perencanaan pengelolaan wilayah

ekosistem daerah penangkapan ikan. Salah satu sifat data penginderaan jauh

satelit adalah mempunyai variasi tingkat resolusi spasial, sehingga data ini secara

bertingkat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi perolehan informasi

karakteristik fisik permukaan bumi atau bentuklahan suatu pulau kecil. Identifikasi

bentuklahan melalui analisis geomorfologi adalah didasarkan pada relief dan proses

pembentukannya. Pada prakteknya hasil analisis ini banyak dipakai oleh

bidang-bidang aplikasi lain, seperti bidang-bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan

sumberdaya alam, melalui pengaturan tata ruang wilayah dan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Negara kepulauan Indonesia mempunyai puluhan ribu pulau dimana

sebagian besar adalah pulau kecil. Pulau-pulau ini terbentuk pada suatu wilayah

dengan kondisi sebagai berikut:

(1) Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 8.686.000 km2 dengan luas laut kurang lebih 8 juta km2, pada koordinat antara 94°BT hingga 141°BT dan 6°LS hingga 11°LS.

(2) Posisi Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik dan pada busur

magmatik memungkinkan terjadi proses endogen secara aktif, sehingga

sifat fisik pulau-pulau yang terbentuk menjadi beragam,

(3) Posisi Indonesia di daerah tropis memungkinkan terumbu karang,

dan pengendapan juga aktif sehingga ekosistem delta, estuari, dan

dinamika pantai menjadi aktif,

Kondisi wilayah perairan dan posisi Indonesia membentuk keragaman

karakteristik pulau-pulau kecil dan ekosistemnya. Permasalahan utama terkait

dengan kondisi pulau-pulau kecil dan ekosistemnya ada empat macam meliputi

cara perolehan informasi pulau kecil dan ekosistemnya, klasifikasi tipe pulau,

identifikasi ekosistem laut, dan pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya.

Cara perolehan informasi pulau kecil dan ekosistemnya yang berupa

karakteristik fisik belum diketahui secara menyeluruh dan sulit dilaksanakan, karena

sulit dibangun metode yang dapat berlaku secara umum bagi keragaman yang ada

di Indonesia. Skala peta yang tersedia sebagian besar masih relatif kasar bagi

sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil. Sebagai contoh, Peta

Rupabumi Indonesia skala besar, 1:25.000, yang bersifat regional baru tersedia

untuk Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini, peta skala besar, jika tersedia,

masih bersifat sangat lokal karena peta-peta ini biasanya dibuat untuk memenuhi

permintaan khusus, misalnya peta batimetri detail untuk pelabuhan. Teknologi

penginderaan jauh dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pemecahan masalah

ketersediaan data. Data penginderaan jauh satelit sumberdaya alam seperti

Landsat memiliki berbagai tingkat resolusi spasial. Citra ini memiliki cakupan 185

km X 185 km, sehingga ukuran ini sesuai untuk keperluan identifikasi pulau kecil di

Indonesia secara efisien dan efektif. Namun, teknik pengolahan dan bentuk analisis

yang dapat diterapkan belum tersedia khususnya untuk karakteristik biogeofisik

pulau kecil dan ekosistemnya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan

interpretasi.

Klasifikasi tipe pulau kecil belum mencerminkan karakter biogeofisiknya.

Klasifikasi tipe pulau perlu didasarkan pada proses terbentuknya agar digunakan

untuk memahami keragaman karakter biogeofisik ekosistem laut di sekitarnya. Di

Indonesia peminat penelitian di bidang geomorfologi relatif masih kurang sehingga

pemahaman proses terbentuknya pulau kecil dan ekosistemnya juga masih rendah.

Bentuk klasifikasi yang didasarkan pada proses terbentuknya pulau juga dapat

digunakan untuk membantu masalah sedikitnya jumlah interpreter dengan latar

belakang ilmu geomorfologi. Perpaduan antara bentuk klasifikasi dan tenaga teknis

dalam bentuk petunjuk kerja atau suatu model berguna untuk meningkatkan akurasi

hasil interpretasi. Bentuk klasifikasi tipe pulau kecil diperlukan karena jumlah pulau

Identifikasi ekosistem laut tanpa memperhatikan pembentuk substrat

dasarnya menyebabkan akurasi informasinya kurang sesuai. Keterkaitan antar

ekosistem laut perlu dikenali secara menyeluruh dan pulau-pulau kecil mempunyai

pengaruh nyata terhadap ekosistem perairan laut di sekitarnya. Pulau-pulau kecil ini

terbentuk pada sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu wilayah lautan (75%), oleh

karena itu identifikasi ekosistem laut perlu untuk pengelolaan ekosistem daerah

penangkapan ikan

Pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya diperlukan untuk pengelolaan

ekosistem daerah penangkapan ikan. Laut Indonesia sebagai daerah penangkapan

ikan perlu dilakukan zonasi. Zonasi yang diperlukan adalah yang dapat melokalisir

permasalahan sumberdaya ikan sehingga dapat menuntun kepada bentuk

perlakuan dan pengelolaan yang tepat. Akan tetapi, ekosistem laut daerah

penangkapan ikan di Indonesia mempunyai karakteristik beragam sebagai akibat

kondisi luas wilayah laut dan terbentuknya pulau-pulau kecil seperti disebutkan di

atas. Akibatnya pengelolaan antar ekosistem laut belum terpadu dan pengelolaan

pulau kecilnya juga kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Permasalahan

geografis berupa aspek morfoarrangement adalah menyangkut ”pola” susunan

keruangan setiap ekosistem laut yang belum dipahami. Permasalahan terakhir ini

dapat diselesaikan dari berbagai sudut pandang, tetapi jika identifikasinya belum

tepat, maka hasil informasi biogeofisiknya akan memiliki akurasi rendah.

Dari keempat komponen struktur masalah yang diidentifikasi, secara

mendasar yang menjadi masalah ilmiah dan masalah praktis pada pulau-pulau kecil

dan ekosistemnya adalah:

(1) Pengenalan karakteristik biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya sulit

dicapai karena belum dibangun metode yang selektif dan sesuai bagi

keragaman yang ada di Indonesia,

(2) Klasifikasi tipe pulau kecil kurang mencerminkan karakteristik

biogeofisiknya,

(3) Ekosistem laut belum dapat dikenali secara menyeluruh karena belum

tersedia metode identifikasinya,

(4) Pengelolaan ekosistem daerah penangkapan ikan kurang

mempertimbangkan sifat alamiahnya, sehingga akan sulit dicapai

pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini

Secara ringkas masalah pulau-pulau kecil di Indonesia secara skematik ditunjukkan

pada Gambar 2, dalam bentuk diagram alir struktur masalah.

Gambar 2 Struktur permasalahan pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya.

Pertanyaan penelitian yang bersifat praktis sehubungan dengan

permasalahan tersebut adalah:

(1) Bagaimana teknik pengolahan citra penginderaan jauh satelit yang sesuai

untuk analisis geomorfologi pulau kecil dan ekosistemnya?

(2) Dasar apa yang sesuai untuk membuat klasifikasi tipe pulau kecil agar

dapat mencerminkan karakternya?

Pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya tidak berbasis geomorfologi

Dinamika proses magmatik & tektonik

aktif tidak dipahami Kondisi geografis

Kepulauan Indonesia

Posisi di busur magmatik dan tiga

lempeng tektonik

Posisi di daerah tropis

Teknik pengolahan citra satelit untuk pulau kecil belum

terseleksi Kaitan kondisi fisik

antar ekosistem laut tidak diketahui

Cara perolehan informasi biogeofisik pulau kecil tidak tersedia

Akurasi informasi biogeofisik rendah Identifikasi ekosistem

laut belum tepat Klasifikasi tipe pulau

tidak mencerminkan karakternya

Pengelolaan ekosistem laut kurang optimal

Belum ada pengaturan pemanfaatan SDA pulau

kecil berkelanjutan

Pola

morfoarrangement belum dipahami

Pengelolaan antara pulau kecil & ekosistemnya belum

dipadukan

Belum ada zonasi pulau kecil berbasis

(3) Bagaimana bentuk penerapan hasil pengolahan citra penginderaan jauh

satelit yang praktis untuk mendapatkan informasi karakteristik biogeofisik

pulau kecil dan ekosistemnya?

(4) Bagaimana cara mengkaji korelasi kondisi fisik antara pulau kecil dan

ekosistemnya?

(5) Bagaimana penerapan informasi karakteristik biogeofisik pulau kecil untuk

identifikasi karakteristik biogeofisik ekosistem laut?

(6) Bagaimana penerapan informasi karakteristik biogeofisik pulau kecil dan

ekosistemnya dalam kaitannya dengan habitat ikan?

(7) Apakah dasar untuk menentukan pengelompokan pulau-pulau kecil dan

ekosistemnya sehingga terjaga pemanfaatan sumberdayanya secara

berkelanjutan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan

umum penelitian ini adalah menyumbangkan teknik pengolahan data penginderaan

jauh satelit untuk pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya dengan

pendekatan geomorfologi.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

(1) Menyeleksi teknik pengolahan data penginderaan jauh satelit untuk

analisis geomorfologi pulau kecil dan ekosistemnya,

(2) Menyusun klasifikasi tipe pulau kecil berbasis geomorfologi,

(3) Mendesain identifikasi ekosistem laut dan

(4) Mendesain pengelompokan pulau-pulau kecil menurut karakteristik

biogeofisik.

Manfaat penelitian yang diperoleh, yaitu:

(1) Menyediakan pilihan jenis fusi multispektral dan multispasial serta

penajaman yang telah terseleksi menurut tipe pulau,

(2) Menyediakan klasifikasi tipe pulau menurut morfogenesisnya dan cara

identifikasinya dari data penginderaan jauh satelit,

(3) Menyediakan identifikasi ekosistem laut untuk mendapatkan informasi

karakteristik biogeofisik,

(4) Menyediakan pilihan pengelompokan pulau kecil atas dasar karakteristik

(5) Menyediakan cara zonasi daerah perairan laut dengan batas menurut

pilihan pengelompokan pulau kecil atau karakteristik biogeofisik untuk

pengelolaan ekosistem daerah penangkapan ikan.

1.4 Hipotesis

Pulau kecil dan ekosistemnya merupakan suatu sistem yang kompleks dan

saling terkait. Ekosistem-ekosistem ini berpengaruh pula pada perikanan pantai

terutama sejauh perairan laut dangkal. Upaya untuk mendapatkan karakter

biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya ini tidak dapat dilakukan secara parsial

mengingat sifat antar ekosistem laut yang saling terkait. Pulau kecil yang berjumlah

relatif banyak dapat dimanfaatkan dengan membatasi area pengelolaan ekosistem

daerah penangkapan ikan melalui pengelompokan pulau. Pemanfaatan

sumberdaya ikan yang bersifat akses terbuka (Open Access Free Entry/OAFE), yaitu melalui pengelompokan pulau kecil dapat dirubah menjadi akses terbatas

(License Access Limiting Entry/LALE). Dalam hal ini, pengolahan citra penginderaan jauh satelitdapat memberikan pilihan yang optimal untuk identifikasi

karakteristik biogeofisik pulau kecil dan ekosistemnya.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kerja yang digunakan adalah:

(1) Proses geomorfologi pulau kecil dan ekosistemnya yang berbeda memiliki

karakteristik spektral berbeda.

(2) Terbentuknya pulau-pulau kecil melalui proses yang berbeda yang

menjadi karakteristiknya

(3) Ekosistem laut mempunyai nilai spektral yang spesifik sesuai karakteristik

biogeofisiknya

(4) Proses geomorfologi mempengaruhi pengelompokan pulau kecil dan

ekosistemnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki wilayah lautan 75% dan terdapat puluhan ribu pulau kecil.

Pulau-pulau kecil ini memiliki bentuk beragam sebagai akibat adanya proses

endogen seperti pergeseran lempeng tektonik dan aktivitas magmatik. Keragaman

bentuk pulau-pulau kecil memiliki variasi sangat kompleks dan terkait dengan

terbentuknya ekosistem laut di perairan laut dangkal sekitarnya. Lokasi pulau-pulau

kecil sulit dijangkau dan distribusinya membentang di sekitar katulistiwa dari

Kondisi kepulauan Indonesia tersebut menimbulkan permasalahan dalam hal

upaya menghimpun informasi karakteristik biogeofisik setiap pulau kecil.

Kepentingan yang lebih utama adalah dalam hal pengelolaan pulau-pulau kecil

karena jumlahnya banyak, sifatnya beragam, dan lokasinya berjauhan dan sulit

dijangkau. Informasi karakteristik biogeofisik pulau-pulau kecil bagi negara

kepulauan Indonesia adalah hal penting karena datanya menjadi dasar Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP- 3-K). Dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersurat bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (WP-3-K) perlu dijaga kelestariannya dan perlu dikelola secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, upaya perolehan informasi karakteristik biogeofisik pulau-pulau kecil

dan ekosistemnya adalah bagian dari WP-3-K.

Kerangka pemikiran seperti diilustrasikan pada Gambar 3 menguraikan

secara khusus empat permasalahan pokok pulau-pulau kecil terkait dengan cara

perolehan informasi karakteristik biogeofisiknya menggunakan data penginderaan

jauh satelit. Spesifikasi dan cara pengolahan data penginderaan jauh untuk pulau

kecil dan ekosistemnya merupakan tahap awal kegiatan penelitian. Citra

penginderaan jauh untuk model pulau-pulau kecil yang telah diolah digunakan

sebagai salah satu data untuk mendapatkan informasi karakteristik biogeofisik

pulau kecil dan ekosistemnya. Data lain yaitu Peta Geologi, Peta Rupabumi

Indonesia, Peta Pelayaran, dan data survei lapangan juga digunakan untuk

mengumpulkan informasi geomorfologis pulau kecil dan ekosistemnya. Agar dapat

mewakili keragaman karakter pulau-pulau kecil di Indonesia, model pulau kecil

dipilih untuk mewakili tiga tipe pulau dan tiga ekosistem laut utama yaitu mangrove, terumbu karang, dan lamun.

Penelitian ini ditujukan untuk membangun pengelompokan pulau kecil dan

ekosistemnya berbasis geomorfologi. Sebagai rangkaian penelitian, dibangun

Klasifikasi tipe pulau kecil berbasis geomorfologi dan identifikasi ekosistem laut

menurut tipe pulau. Rangkaian model ini dapat diaplikasikan secara langsung untuk

menentukan zonasi daerah perairan laut dengan batas tertentu untuk pengelolaan

perikanan.

Pembatasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Permasalahan mengenai peningkatan penggunaan citra satelit untuk

pulau kecil dan ekosistemnya.

(2) Permasalahan mengenai perolehan informasi biogeofisik secara efisien

(3) Permasalahan mengenai pengelompokan pulau kecil berdasarkan karakteristik biogeofisik. sarkan karakteristik biogeofisik.

Gambar 3 Diagram alir kerangka pemikiran. Gambar 3 Diagram alir kerangka pemikiran.

(1) Pengolahan data terseleksi (2) Klasifikasi tipe pulau kecil (3) Identifikasi ekosistem laut (4) Pengelompokan pulau kecil dan ekosistemnya

Analisis

(1) Pengumpulan data inderaja (2) Teknik pengolahan data inderaja (3) Geomorfologi pulau kecil

(4) Geomorfologi ekosistem laut

Pengelolaan pulau kecil dan ekosistemnya

kurang sesuai Informasi (karakteristik

biogeofisik) pulau kecil dan ekosistemnya sulit

diperoleh

Diperlukan data dan cara analisis pulau kecil dan

ekosistemnya Permasalahan:

(1) Teknik pengolahan citra satelit untuk pulau kecil dan ekosistemnya belum terseleksi

(2) Klasifikasi tipe pulau tidak mencerminkan karakternya

(3) Identifikasi pulau kecil dan ekosistemnya belum tepat

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pulau Kecil

2.1.1 Definisi pulau kecil

Pulau kecil adalah pulau dengan luas 10.000 km2 atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Beller et al., 1990). Definisi pulau secara umum menurut UNCLOS 1982 adalah: An island is a naturally formed area of land surrounded by water, which is above water at high tide,

artinya pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah,

dikelilingi air dan selalu ada di atas air pada saat air pasang. Para ahli yang

memiliki kepentingan hidrologi, sosial ekonomi, dan demografis mendefinisikan

pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2000 km2 atau pulau dengan lebar kurang dari 10 km (IHP UNESCO, 1993) dan jumlah penduduk <200.000

jiwa.

Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain,

keterisolasian suatu pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang

hidup di suatu pulau. Keterisolasian juga akan membentuk kehidupan yang unik

di pulau tersebut. Selain itu, pulau kecil juga memiliki lingkungan yang khusus

dengan proporsi spesifik endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau

kontinen. Secara ekologis, insularitas juga mempunyai konsekuensi keharusan

untuk membuat evaluasi terhadap spesies endemik dan turunnya daya tahan

flora, fauna, dan manusia akibat pendatang dari luar. Di samping adanya

kerentanan ekologis, lingkungan pulau kecil juga banyak mengandung

keuntungan (Hein, 1990).

Pulau kecil yang bersifat insular mempunyai banyak kendala dalam

pengelolaan, khususnya dari aspek ekonomi. Kecilnya ukuran sebenarnya bukan

merupakan kelemahan jika produsen dan konsumen bersifat lokal (Brookfield,

1990). Namun, jarang terdapat kondisi yang demikian di era globalisasi ini

sehingga kecilnya ukuran pulau sering menjadi kendala pembangunan ekonomis

(Hess, 1990).

Pulau kecil biasanya harus menanggung beban kontribusi yang lebih besar

untuk membangun infrastruktur, pendidikan, penelitian, pemasaran, dan lain-lain

agar aktivitas perdagangan berjalan lancar. Jika hal ini tidak dapat dilakukan

maka pembangunan ekonomi di pulau kecil akan lambat. Hal ini juga berarti

banyak kendala, terdapat beberapa pulau kecil yang berhasil membangun dan

menjadi suatu pulau yang maju (Vernicos, 1990; Webster, 1990; Bheenick, 1990;

Hamnett, 1990).

Ekosistem dan lingkungan suatu pulau kecil mempunyai karakteristik

antara lain sebagai berikut (DKP, 2001):

(1) Berukuran kecil

(2) Sumberdaya alam yang terbatas dan rentan, sehingga diperlukan

ketentuan yang ketat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

(3) Rentan terhadap bencana alam seperti badai dan siklon.

(4) Bahan organik alami keanekaragaman hayati yang terbatas.

(5) Perubahan keanekaragaman hayati yang tinggi per km2 daratan.

(6) Tempat hidup spesies endemik karena letaknya terpisah dari daratan besar

dan kompetitornya terbatas.

(7) Keseimbangan ekologis akan terganggu jika sifat keterisolasiannya

dilanggar.

(8) Kondisi iklim tidak banyak berfluktuasi, tetapi perubahan iklim yang besar

memberikan dampak negatif yang kuat terhadap pulau kecil.

(9) Keanekaragaman hayati laut berlimpah.

(10) Perubahan di daratan berdampak hampir langsung terhadap lingkungan

pantai dan perairan lautnya.

Berdasarkan fakta di atas, maka dalam mendefinisikan pulau-pulau kecil

tidak hanya berdasarkan pada dua kriteria yang telah disebutkan di atas yaitu

jumlah penduduk dan luas daratan, akan tetapi secara ilmiah dapat membuat

suatu batasan yang dapat mengakomodir berbagai aspek yang dimiliki pulau

kecil, seperti aspek fisik, ekologis, dan sosial ekonomi, yang lebih jauh dapat

digunakan sebagai informasi dengan tujuan pengelolaan (DKP, 2001).

Definisi pulau kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan

yang lain baik secara fisik, ekologis, dan sosial budaya ekonomi yang meliputi

(DKP, 2001 dan 2002) :

(1) Secara Fisik

1) Terpisah dari pulau besar

2) Dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri

3) Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidro-klimat laut

tsunami, letusan gunung berapi, fenomena kenaikan permukaan air laut

(sea level rise) dan penambangan

5) Substrat yang ada di pesisir biasanya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau, dan biasanya didominasi oleh terumbu karang atau

jenis batuan yang ada di pulau-pulau tersebut

6) Kedalaman laut rata-rata antar pulau-pulau kecil sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau kecil. Pada daerah paparan

benua, kedalaman rata-rata antar pulau adalah di atas atau kurang dari

100 m, contohnya pada Paparan Sunda di wilayah Indonesia bagian

Barat (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan) dan Paparan Arafura di bagian

Utara Australia/bagian Selatan Papua; sedangkan ke arah Timur

Indonesia, pulau-pulau kecil yang terletak di daerah laut terbuka

(Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian Utara), memiliki kedalaman laut

yang sangat bervariasi.

(2) Secara Ekologis

1) Habitat/ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik

yang tinggi dibanding proporsi ukuran pulaunya.

2) Memiliki risiko perubahan lingkungan yang tinggi, misalnya akibat

pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas transpotasi laut dan aktivitas

penangkapan ikan, akibat bencana alam seperti gempa, gelombang

tsunami, penambangan.

3) Memiliki keterbatasan daya dukung pulau (ketersediaan air tawar dan

tanaman pangan)

4) Melimpahnya biodiversitas laut.

(3) Secara Sosial, Budaya, Ekonomi

1) Ada pulau yang berpenghuni dan tidak,

2) Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas,

3) Kepadatan penduduk sangat terbatas/rendah (hal ini berdasarkan daya

dukung pulau dan air tanah),

4) Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau

induk atau kontinen,

5) Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia,

6) Aksesibilitas (ketersediaan sarana prasarana) rendah dengan transpotasi

maksimal 1 kali sehari, di samping faktor jarak dan waktu yang terbatas.

Dalam menentukan suatu pulau sebagai pulau kecil, penggunaan ketiga kriteria

di atas harus dipenuhi secara keseluruhan. Daratan yang pada saat pasang

tertinggi permukaannya ditutupi air, tidak termasuk kategori pulau kecil.

Definisi gugus pulau adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara

geografis saling berdekatan, di mana ada keterkaitan erat dan memiliki

ketergantungan/interaksi antar ekosistem, kondisi ekonomi, sosial dan budaya

baik secara individual maupun secara kelompok. Batasan dan karakteristik ini

merupakan pengertian bahwa gugus pulau adalah sekumpulan pulau dengan

ciri-ciri fisik meliputi (DKP, 2002):

(1) Secara Fisik

1) Secara geografis merupakan sekumpulan pulau yang saling berdekatan

dengan batas fisik yang jelas antar pulau,

2) Dalam satu gugus pulau, pulau kecil dapat terpisah jauh sehingga bersifat

insular,

3) Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidro-klimat laut,

4) Pengertian satu gugus pulau tidak terbatas pada luas pulau, jumlah

pulau, dan kepadatan penduduk,

5) Biasanya pada pulau kecil dalam gugus pulau terdapat sejumlah jenis

biota endemik dengan keanekaragaman biota yang tipikal dan bernilai

ekonomis tinggi,

6) Pada wilayah tertentu, gugus pulau dapat merupakan sekumpulan pulau

besar dan kecil atau sekumpulan pulau kecil dengan daratan terdekat

(propinsi/kabupaten/kecamatan) di mana terdapat saling ketergantungan

pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya,

7) Gugus pulau dapat terdiri atas sekumpulan pulau, atol atau gosong

(gosong adalah dataran terumbu karang yang hanya muncul di

permukaan air pada saat air surut) dan daratan wilayah terdekat (dapat

terdiri atas propinsi/kabupaten/kecamatan),

8) Kondisi pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan yang bersifat

alamiah (bencana angin, badai, gelombang tsunami, letusan gunung

berapi) atau karena pengaruh manusia (fenomena kenaikan permukaan

air laut, pencemaran/polusi, sedimentasi, erosi dan penambangan).

(2) Secara Ekologis

2) Semakin besar jumlah pulau yang terdapat dalam satu gugus pulau maka

akan lebih besar kecenderungan jumlah biota endemik,

3) Memiliki jenis ekosistem yang sama pada setiap pulau,

4) Melimpahnya biodiversitas/keanekaragaman jenis biota laut.

(3) Secara Sosial, Budaya, Ekonomi

1) Penduduk asli mempunyai adat budaya dan kebiasaan yang hampir sama

dan kondisi sosial ekonomi yang khas,

2) Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau

besar/induk atau kontinen,

3) Aksesibilitas (ketersediaan sarana/prasarana) rendah dengan transpotasi

ke arah pulau induk maksimal 1 kali sehari, di samping faktor jarak dan

waktu yang terbatas.

Selain kriteria di atas, masih banyak kriteria yang dapat dipertimbangkan

dalam merumuskan batasan pulau kecil dan gugus pulau dimana dapat pula

mempertimbangkan ukuran minimal pulau, geologi pulau, kondisi penutupan

vegetasi, dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam

menentukan batasan ini.

2.1.2 Tipe pulau

Indonesia kaya akan pulau kecil dengan berbagai tipe, karena terletak

pada zona tektonik dan magmatik aktif. Secara sederhana Dahuri (1998)

membagi tipe pulau menjadi pulau oseanik (pulau vulkanik dan pulau koral) serta

pulau kontinen. Dalam Ensiklopedi Nasional 1990, tipe pulau dibagi menjadi

empat yaitu pulau kontinental, pulau vulkanik, pulau koral, dan pulau barier.

Beller et al., (1990), membagi tipe pulau menjadi dua yaitu pulau tinggi dengan ketinggian lebih dari 15 kaki dan pulau rendah dengan ketinggian kurang dari 15

kaki. Pulau tinggi terbentuk dari proses gunungapi, agregasi batuan kontinental,

atau pengangkatan batuan terumbu, sedangkan pulau rendah terbentuk di

tengah samudra, di kepulauan, dan berdekatan dengan pulau utama. Namun

sebaliknya, Ongkosongo (1998) mencoba merinci tipe pulau ke dalam 24 dasar

klasifikasi. Dasar klasifikasinya adalah ukuran, elevasi, keterjalan, proses

pembentukan, genesis, perubahan muka laut, kestabilan elevasi, kondisi, litologi,

tutupan biota, pengaruh manusia, bentuk, geomorfologi, aksesibilitas,

keberadaan penduduk, kepadatan penduduk, keaslian, pemanfaatan, keadaan

Bentuk lain klasifikasi pulau adalah berdasarkan kriteria fisik yang

mengelompokkan pulau menjadi pulau berbukit dan pulau datar

(Hehanusa,1998; Kantor Mentri Negara LH, 1996; dan Sugandhy, 1998).

Pembagian ini berdasarkan pada morfologi dengan pembagian selengkapnya

adalah:

(1) Pulau Berbukit:

1) Pulau Vulkanik. Pulau ini terbentuk oleh bahan piroklastik, lava maupun

ignimbrit hasil kegiatan gunungapi, misalnya Pulau-pulau Krakatau,

Banda, Gunungapi, dan Adonara.

2) Pulau Tektonik. Pulau yang pembentukannya berkaitan dengan proses

tektonik, terutama pada zona tumbukan antar lempeng, misalnya

Pulau-pulau Nias, Siberut, dan Enggano.

3) Pulau Teras Terangkat. Pulau yang pembentukannya sama dengan pulau

tektonik, namun pada saat pengangkatan disertai dengan pembentukan

teras (koral), maka dihasilkan pulau yang terdiri atas undakan atau teras.

Pulau ini banyak terdapat di Indonesia bagian Timur, misalnya Pulau

Ambon dan Pulau Biak

4) Pulau Petabah (monadnock). Pulau ini terbentuk di daerah yang stabil secara tektonik, antara lain dijumpai di Paparan Sunda. Litologi

pembentukan pulau ini sering terdiri atas batuan-batuan ubahan

(metamorf), terobosan/intrusi, dan sedimen yang terlipat dan berumur tua,

misalnya Pulau-pulau Batam, Bintan, dan Belitung.

5) Pulau Gabungan. Pulau yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih tipe

pulau di atas misalnya Pulau-pulau Haruku, Nusa Laut, Kisar, dan Rote.

(2) Pulau Datar:

Pulau datar adalah pulau yang secara topografi tidak memperlihatkan

tonjolan morfologi yang berarti. Pulau jenis ini pada umumnya memiliki batuan

yang secara geologis berumur muda, yang terdiri atas endapan klastik jenis

fluviatil dengan dasar yang terdiri atas pelapisan endapan masif dangkal atau

pecahan koral.

1) Pulau Aluvial. Pulau ini biasanya terbentuk di depan muara-muara sungai

besar, dimana laju pengendapan lebih tinggi dibandingkan intensitas erosi

oleh arus dan gelombang laut, misalnya pulau-pulau di pantai Timur

2) Pulau Koral. Pulau yang terbentuk oleh sedimen klastik berumur kuarter.

Di Indonesia banyak pulau yang mem