ANAK OBES DI KOTA BOGOR

SANYA ANDA LUSIANA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Hubungan Status Anemia, Kecukupan Air dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar Anak Obes di Kota Bogor” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2016

Sanya Anda Lusiana

RINGKASAN

SANYA ANDA LUSIANA. Hubungan Status Anemia, Kecukupan Air dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar Anak Obes di Kota Bogor. Dibimbing oleh BUDI SETIAWAN dan FAISAL ANWAR.

Prestasi belajar yang baik menjadi salah satu indikator kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan. Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal namun juga oleh faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah aspek fisiologis. Aspek fisiologis terkait dengan kondisi fisik siswa (Syah 2014). Aspek fisiologis lainnya yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kecukupan air. Kekurangan 1% cairan dapat menurunkan kemampuan kognitif atau konsentrasi belajar (Lieberhman 2007). Suasana dan keadaan keluarga merupakan contoh faktor eksternal yang bisa mempengaruhi prestasi belajar (Purwanto 2013). Masalah lainnya yang dihadapi anak sekolah serta mempengaruhi prestasi belajar seorang anak adalah anemia karena kekurangan zat besi. Anemia seringkali dikaitkan dengan fungsi kognitif, mental dan motorik (Olney et al. 2009) dengan

gejala mudah lelah, lesu, dan pusing, menyebabkan gangguan pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu fungsi kognitif dan memperlambat perkembangan psikomotor (Lubis et al. 2008).

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis status anemia, kecukupan air dan lingkungan belajar hubungannya dengan prestasi belajar siswa obes sekolah dasar di Kota Bogor. Tujuan khususnya meliputi: (1) Mengidentifikasi karakteristik siswa SD (usia, uang saku) dan karakteristik keluarga siswa obes dan normal (besar keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua); (2) Menganalisis densitas gizi dan tingkat kecukupan siswa SD obes dan normal (energi, protein, vitamin A, vitamin C, Fe); (3) Menganalisis status anemia, kecukupan air serta lingkungan belajar siswa SD obes dan normal; (4) Menganalisis hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas dan tingkat kecukupan energi, protein serta tingkat kecukupan air siswa SD obes dan normal; (5) Menganalisis hubungan densitas gizi, densitas asupan zat gizi, tingkat kecukupan gizi dengan status gizi siswa SD obes dan normal serta tingkat kecukupan Fe dan vitamin C dengan status anemia; (6) Menganalisis hubungan pendidikan dan pendapatan dengan lingkungan belajar siswa SD obes dan normal; (7) Menganalisis hubungan status anemia, kecukupan air, lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa SD obes dan normal; (8) Menganalisis faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SD obes.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang dilakukan sejak

Bulan Februari 2014 sampai dengan April 2015, bertempat di enam Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke atas di Kota Bogor. Sampel untuk penelitian ini dipilih secara simple random sampling

yaitu editing, coding, entri data dan analisis data. Analisis yang dilakukan

meliputi analisis deskriptif dan inferensia (Mann Whitney, Independent t-Test, Spearman, dan regresi logistik).

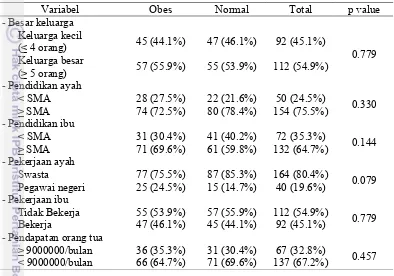

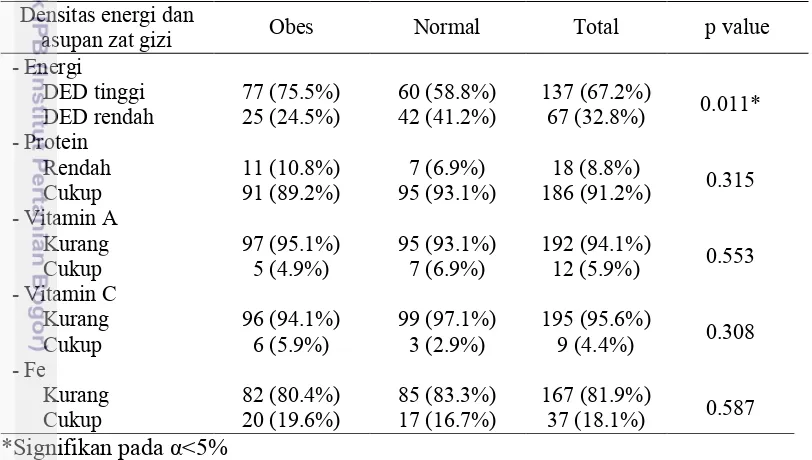

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara status anemia dan kecukupan air dengan prestasi belajar siswa obes dan normal, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa obes dan nomal. Karakteristik siswa obes dan normal berusia minimal dua belas tahun dengan jumlah uang saku siswa obes lebih besar dibandingkan siswa normal. Karakteristik keluarga sebagian besar siswa obes maupun normal mempunyai ayah dan ibu berpendidikan minimal SMA, dengan sebagian besar ayah bekerja di bidang swasta dan ibu tidak bekerja serta mempunyai total pendapatan kurang dari sembilan juta rupiah per bulan. Densitas dan tingkat kecukupan vitamin A, C dan Fe siswa sekolah dasar masih rendah. Status hidrasi yang kurang lebih banyak dialami oleh siswa obes meskipun tingkat kecukupan air pada siswa normal juga masih rendah dan hampir seluruh siswa obes maupun normal memiliki lingkungan belajar di rumah yang baik.

Berdasarkan uji beda Mann Whitney dan Independent t-Test terdapat

perbedaan yang signifikan (p<0.05) pada uang saku, tingkat kecukupan Fe, densitas energi, status anemia dan kecukupan air antara siswa obes dan normal. Berdasarkan analisis Spearman terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05)

antara pendidikan orang tua dengan densitas energi, densitas energi dengan status gizi, status anemia dengan prestasi belajar, kecukupan air dengan prestasi belajar siswa obes dan normal. Berdasarkan analisis Spearman tidak terdapat hubungan

yang signifikan (p>0.05) pendidikan dan pendapatan orang tua dengan tingkat kecukupan energi, pendapatan orang tua dengan densitas energi dan tingkat kecukupan energi, pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas protein, pendidikan dan pendapatan orang tua dengan tingkat kecukupan protein, densitas protein, vitamin A, vitamin C, Fe dengan status gizi, tingkat kecukupan energi dan zat gizi dengan status gizi, tingkat kecukupan vitamin C dan tingkat kecukupan Fe dengan status anemia, pendidikan dan pendapatan dengan lingkungan belajar, lingkungan belajar dengan prestasi belajar antara siswa obes dan normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa obes berdasarkan hasil analisis regresi logistik adalah pendidikan ibu (OR= 5.870; 95%CI:2.286-15.070) dan densitas energi (OR= 3.075; 95%CI:1.066-8.873).

Asupan pangan yang berdensitas energi tinggi perlu dikurangi dan diseimbangkan dengan asupan pangan sumber vitamin untuk mencegah obesitas pada anak. Selain itu, status anemia dan hidrasi melalui peningkatan asupan pangan sumber vitamin dan zat besi serta asupan air perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

SUMMARY

SANYA ANDA LUSIANA. Association between Anemia Status, Water Adequacy and Learning Environment with Academic Performance of Obese Children in Bogor City. Supervised by BUDI SETIAWAN and FAISAL ANWAR.

Good academic performance becomes one of the indicators of human resource quality in the field of education. It is not only affected by internal factors, but also by external factors. One of the internal factors is physiological aspect. Physiological aspects are associated with the student’s physical condition (Syah 2014). Another physiological aspect that affects the academic performance is water adequacy. The loss of fluid by 1% can degrade the cognitive ability or learning concentration (Lieberhman 2007). Atmosphere and circumstances in the family are examples of external factors that can affect the academic performance (Purwanto 2013). Another problem faced by school children which also influences a child’s academic performance is iron deficiency anemia. Anemia is often associated with cognitive, mental and motor functions (Olney et al. 2009)

with symptoms such as fatigue, lethargy, and dizziness which leads to growth impairment, lower the immune system, impair the cognitive function and slow the psychomotor development (Lubis et al. 2008).

General objective of this study was to analyze the anemia status, water adequacy, learning environment and their association with the academic performance of obese elementary school students in Bogor City. Specific objectives of this study were to: 1) identify the characteristics of elementary school students (age and pocket money) and the characteristics of obese and normal students’ families (family size, parental education, parental occupation, and parental income); (2) analyze the nutrient density and adequacy levels in obese and normal elementary school students (energy, protein, vitamin A, vitamin C and Fe); (3) analyze the anemia status, water adequacy and learning environment of obese and normal elementary school students; (4) analyze the association between parental education and income with energy and protein densities and adequacy levels, as well as water adequacy levels in obese and normal elementary school students; (5) analyze the association between nutrient density, density of nutrient intake, and nutrient adequacy levels with nutritional status of obese and normal elementary school students, as well as the association between Fe and vitamin C adequacy levels with anemia status; (6) analyze the association between parental education and income with learning environment of obese and normal elementary school children; (7) analyze the association between anemia status, water adequacy and learning environment with academic performance of obese and normal elementary school children; (8) analyze the factors affecting the academic performance of obese elementary school students.

study. The data collected in this study were in the form of primary and secondary data. Primary data were collected through direct observation, interview using questionnaires, anthropometric measurements and blood sampling. Secondary data included study location and students’ exam results. The data were processed through several stages, namely editing, coding, data entry, and data analysis. The analyses conducted included descriptive and inferential statistics (Mann Whitney, Independent t-Test, Spearman and logistic regression).

Overall, the result of this study showed that there were significant associations (p<0.05) between anemia status and hydration status with academic performance of obese and normal students, but there were no significant associations (p>0.05) between learning environment and academic perfomance of obese and normal students. The characteristics of age among obese and normal students showed that minimum age of subjects is 12 years the obese students had more pocket money than normal students. Based on their families’ characteristics, most of the obese or normal students had fathers and mothers who were at least high school graduates. Most of the fathers worked in private sector, most of the mothers were not work, and their total income was less than nine million rupiahs per month. Density and adequacy levels of vitamin A, C and Fe in elementary school students were still low. Low hydration status was more common in obese students although water adequacy levels in normal students were also still low. Almost all students, either obese or normal students, had a good learning environment in their home.

Based on Mann Whitney test and Independent t-Test, there were differences (p<0.05) in pocket money, Fe adequacy level, energy density, anemia status and water adequacy between obese and normal students. Based on Spearman analysis, there were significant associations (p<0.05) between parental education and energy density, energy density and nutritional status, anemia status and academic performance, as well as water adequacy and academic performance between obese and normal students. Based on the results of Spearman analysis, there were no significant associations (p>0.05) between parental education and income with energy adequacy level, parental income with energy density and adequacy level, parental education and income with protein density, parental education and income with protein adequacy level, protein density, vitamin A density, vitamin C density, Fe density with nutritional status, energy adequacy level and nutriens with nutritional status, the adequacy level of vitamin C and Fe with anemia status, parental education and income with learning environment, learning environment and academic performance between obese and normal students. Factors affecting that academic performance of the obese students based on the results of logistic regression analysis were maternal education (OR= 5.870; 95% CI: 2.286-15.070) and energy density (OR= 3.075; 95% CI: 1.066-8.873).

Consumption of high energy density foods need to be lessened and balanced with consumption of food sources of vitamin to prevent obesity in children. Besides that, the improvement of anemia and hydration status through an increase in the consumption of food sources of vitamin and Fe, as well as water intake need to be done to increase student’s academic performance.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

OBES DI KOTA BOGOR

SANYA ANDA LUSIANA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Gizi Mayarakat

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Sanya Anda Lusiana NIM : I151130051

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Diketahui oleh

Tanggal Ujian: 30 Maret 2016 Tanggal Lulus:

Dr Ir Budi Setiawan, MS

Ketua Prof Dr Ir Faisal Anwar, MSc Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Gizi Masyarakat

Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN

Dekan Sekolah Pascasarjana

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar magister sains (MSi) pada program magister Ilmu Gizi Masyarakat, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Budi Setiawan MS dan Bapak Prof Dr Ir Faisal Anwar MS selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun bagi penulis. Terima kasih kepada Bapak Prof Dr Ir Ali Khomsan, MS selaku dosen penguji luar komisi yang telah memberikan banyak pertanyaan serta saran dalam penyempurnaan tesis ini.

Penulis menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh pihak di Sekolah Dasar Negeri Polisi 1, Sekolah Dasar Negeri Polisi 4, Sekolah Dasar Negeri Polisi Lima, Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 9, Sekolah Dasar At-Taufiq, dan Sekolah Dasar Pertiwi atas penerimaan yang sangat baik dan kooperatif pada saat pengambilan data penelitian. Terima kasih kepada Direktur dan Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura yang telah memberikan izin penulis untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana di IPB. Terima kasih juga kepada Pustanserdik BPPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta (Alm Pribudi Soesanto dan Chairany Sihombing) yang telah menghantarkan penulis hingga ke jenjang magister dengan segala doa, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan, serta kepada adik-adik tercinta (Sandy Iwan Permata dan Sandra Mita Cecilia) atas doa dan motivasinya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ekawidyani dan tim peneliti lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dalam penelitian ini, seluruh enumerator dan asisten penelitian yang telah membantu dalam proses pengambilan data (Mbak Wiwi dan Ita) serta rekan penelitian Debby. Terima kasih kepada Risti, Rahmi, Lutfi, Evi, Mbak Anggit, Rosyanne, Mbak Yuni, Husna yang selalu memberikan saran, motivasi dan menjadi teman berbagi ilmu dalam pengerjaan tesis ini serta teman-teman GMS angkatan 2013 atas segala doa dan dukungan kepada penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pengajar dan staf di Departemen Gizi Masyarakat yang secara tidak langsung telah mendukung proses studi penulis serta kepada pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi salah satu landasan bagian bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Mei 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Hipotesis Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Karakteristik Anak Sekolah Dasar 5

Kegemukan dan Obesitas pada Anak 6

Konsumsi Energi dan Zat Gizi pada Anak 7

Energi pada Anak 7

Protein pada Anak 8

Vitamin A pada Anak 9

Vitamin C pada Anak 9

Zat Besi (Fe) pada Anak 10

Anemia pada Anak 12

Kecukupan Air pada Anak 13

Lingkungan Belajar Anak 16

Prestasi Belajar Anak 17

Densitas Energi dan Asupan Zat Gizi pada Anak 19

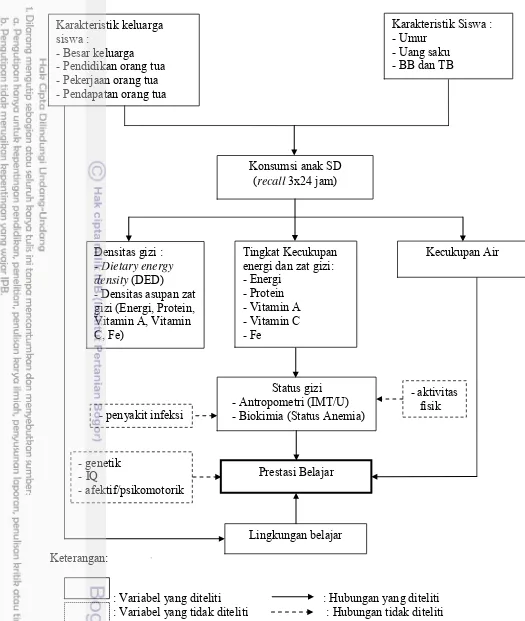

3 KERANGKA PEMIKIRAN 21

4 METODE 23

Desain, Waktu dan Tempat Penelitian 23

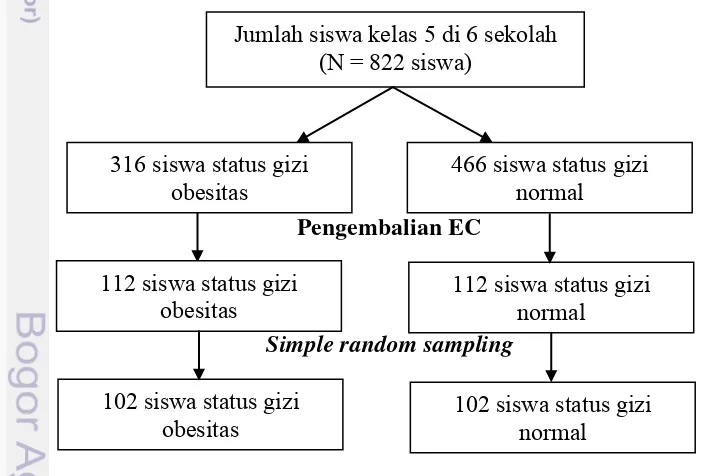

Jumlah dan Cara Pemilihan Contoh 23

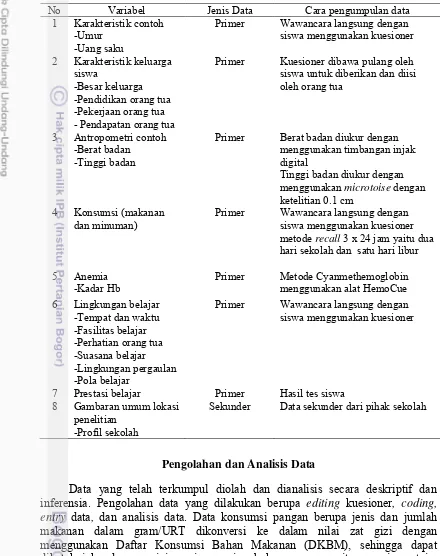

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 24

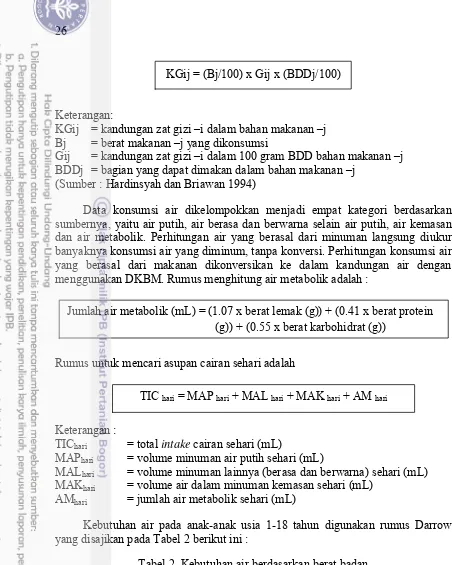

Pengolahan dan Analisis Data 25

Definisi Operasional 32

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 34

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

Karakteristik Siswa 35

Karakteristik Keluarga Siswa 37

Densitas Energi dan Asupan Zat Gizi 39

Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi 42

Status Anemia 46

Kecukupan Air 47

Lingkungan Belajar 49

Prestasi Belajar 50

Hubungan Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua dengan Densitas Energi

dan Tingkat Kecukupan Energi 52

Hubungan Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua dengan Densitas Protein

dan Tingkat Kecukupan Protein 55

Hubungan Tingkat Kecukupan Gizi dengan Status Gizi 58 Hubungan Tingkat Kecukupan Vitamin C dan Fe dengan Status Anemia 59 Hubungan Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua dengan Lingkungan

Belajar 61

Hubungan Status Anemia dengan Prestasi Belajar 63

Hubungan Kecukupan Air dengan Prestasi Belajar 64

Hubungan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar 66

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 67

6 SIMPULAN DAN SARAN 70

Simpulan 70

Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 84

RIWAYAT HIDUP 88

DAFTAR TABEL

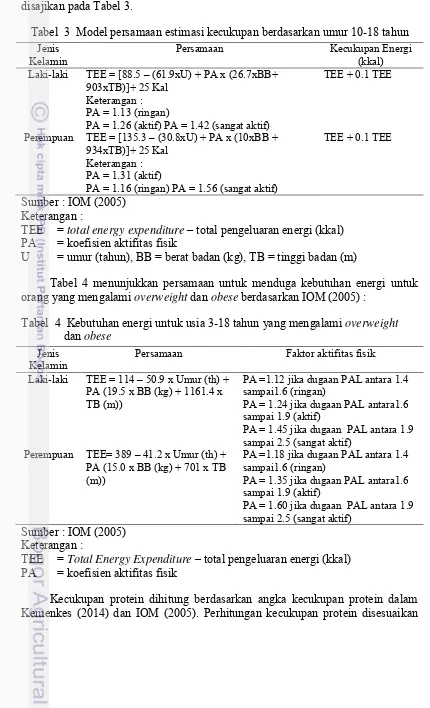

1 Jenis dan cara pengumpulan data 25

2 Kebutuhan air berdasarkan berat badan 26

3 Model persamaan estimasi kecukupan berdasarkan umur 10-18 tahun 27 4 Kebutuhan energi untuk usia 3-18 tahun yang mengalami overweight dan

obese 27

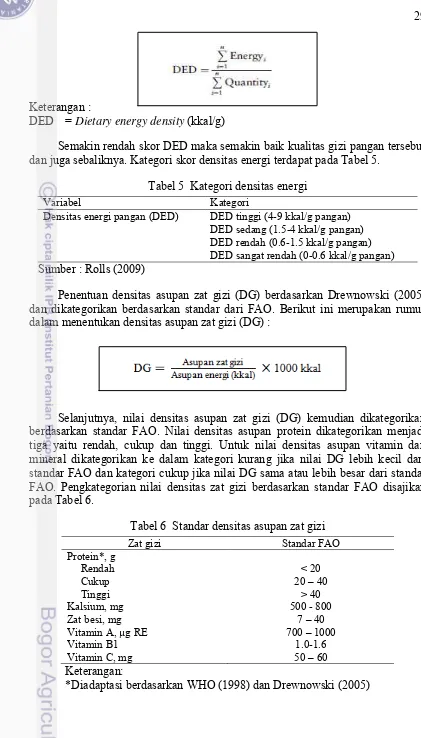

5 Kategori densitas energi 29

6 Standar densitas asupan zat gizi 29

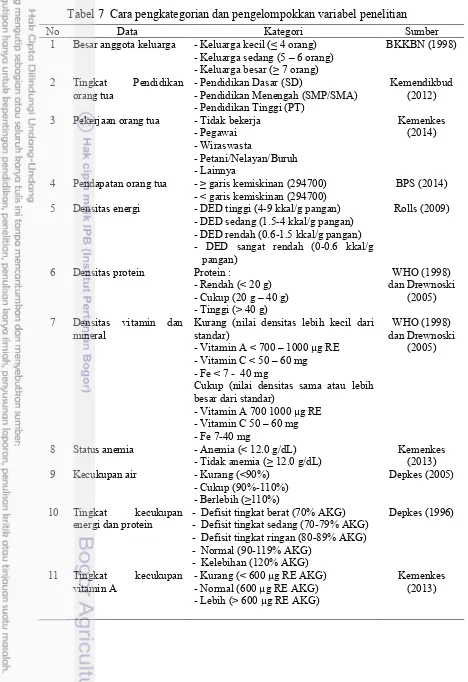

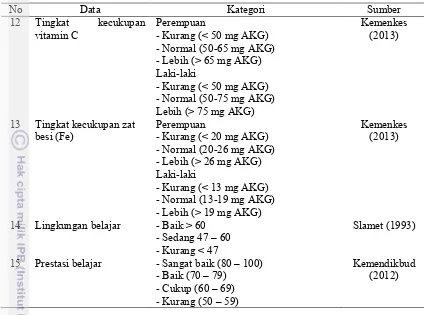

7 Cara pengkategorian dan pengelompokkan variabel penelitian 30

8 Sebaran karakteristik siswa obes dan normal 36

9 Sebaran karakteristik keluarga siswa obes dan normal 37 10 Rata-rata densitas energi dan asupan zat gizi siswa obes dan normal 40 11 Sebaran densitas energi dan asupan zat gizi siswa obes dan normal 41 12 Rata-rata asupan, angka kecukupan energi serta tingkat kecukupan energi

dan zat gizi siswa obes dan normal 43

13 Sebaran tingkat kecukupan energi dan zat gizi siswa obes dan normal 44

14 Sebaran status anemia siswa obes dan normal 46

15 Sebaran kecukupan air siswa obes dan normal 48

16 Sebaran lingkungan belajar siswa obes dan normal 49

17 Sebaran prestasi belajar siswa obes dan normal 50

18 Hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas energi

dan tingkat kecukupan energi 53

19 Hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas protein

dan tingkat kecukupan protein 56

20 Hubungan densitas energi dan asupan zat gizi dengan status gizi 58 21 Hubungan tingkat kecukupan energi dan zat gizi dengan status gizi 59 22 Hubungan tingkat kecukupan vitamin C dan Fe dengan status anemia 60 23 Hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua siswa obes dan normal

dengan lingkungan belajar 61

25 Hubungan kecukupan air siswa obes dan normal dengan prestasi belajar 65 26 Hubungan lingkungan belajar siswa obes dan normal dengan prestasi

belajar 66

27 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa obes 67

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka penelitian hubungan status anemia, kecukupan air dan

lingkungan belajar dengan prestasi belajar anak obes di Kota Bogor 22

2 Bagan Penarikan Sampel 23

DAFTAR LAMPIRAN

1 Surat Ethical Clearance 85

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kunci utama keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang dapat dilihat dari pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Upaya terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas adalah perhatian terhadap aspek gizi, kesehatan dan pendidikan pada kelompok anak usia sekolah (Kustiyah 2005). Akses pendidikan yang semakin baik perlu diimbangi dengan keadaan kesehatan dan gizi yang cukup, sehingga anak pada usia sekolah dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk meraih pencapaian akademik yang maksimal (Khomsan 2012).

Kebiasaan makan yang berkalori tinggi pada anak-anak tanpa asupan zat gizi yang seimbang, dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan akhirnya dapat menimbulkan kegemukan (Soelistjani dan Herlianty 2003). Prevalensi gemuk dan obesitas di Indonesia pada anak usia 6-12 tahun mencapai 9.2% tahun 2010 (Kemenkes 2010) dan meningkat menjadi 18.8% pada anak usia 5-12 tahun di tahun 2013 (Kemenkes 2013). Angka kegemukan di daerah perkotaan sebesar 10.4% lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu 8.1% (Kemenkes 2010). Hasil penelitian Hermina dan Jahari (2007) menyatakan bahwa sebanyak 7.7% anak sekolah dasar di Kota Bogor berstatus gizi lebih. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Madanijah et al.

(2013) yaitu sebanyak 18.79% anak sekolah dasar di Kota Bogor berstatus gizi lebih.

Prestasi belajar yang baik menjadi salah satu indikator kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan. Pendidikan dan hasil prestasi belajar di sekolah merupakan bentuk penilaian kemampuan siswa selama melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu aspek internal adalah aspek fisiologis. Aspek fisiologis terkait dengan kondisi fisik siswa. Kondisi organ yang lemah ataupun sakit dapat menurunkan kualitas kognitif sehingga tidak akan dapat mengingat materi yang dipelajari, sehingga untuk tetap sehat siswa harus mengonsumsi makanan yang bergizi (Syah 2014).

Aspek fisiologis lainnya yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kecukupan air. Umumnya anak-anak lebih aktif daripada orangtua, sehingga memerlukan konsumsi cairan yang lebih banyak dibandingkan orang tua. Seringkali anak-anak kurang peduli terhadap pentingnya konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup untuk mengimbangi aktivitasnya. Gustam (2012) menyatakan bahwa dehidrasi dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas pada anak dan remaja. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh yang memacu meningkatnya nafsu makan dan asupan makanan yang kaya lemak sehingga asupan cairan dalam tubuh terus menurun. Santoso et al. (2011)

ini juga diperkuat oleh review penelitian yang dilakukan Lieberhman (2007) menyatakan bahwa kekurangan 1% cairan dapat menurunkan kemampuan kognitif atau konsentrasi belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Briawan et al.

(2011) menyatakan bahwa masih terdapat 70.9% siswa dan 49.0% siswi sekolah dasar yang memiliki asupan air putih di bawah 2000 ml serta 67.4% siswa dan 62.8% siswi kemungkinan mengalami dehidrasi ringan.

Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal namun juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor sosial antara lain keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan sampai dimana seorang anak mengalami dan mencapai proses belajar, termasuk tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut berperan penting (Purwanto 2013).

Faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah sarana dan prasarana. Sarana yang lengkap, baik di sekolah maupun di rumah juga sangat mempengaruhi proses belajar siswa, namun kelengkapan sarana tersebut seringkali tidak didukung oleh pelayanan yang memudahkan siswa untuk belajar secara efektif (Suparno 2000). Anak yang memiliki media pendidikan yang lebih lengkap belum tentu memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari anak yang media pendidikannya tidak lengkap. Hal tersebut dapat disebabkan karena media pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum dapat memberi pengaruh yang besar terhadap pencapaian prestasi belajar (Pitriyani et al. 1999).

Masalah lainnya yang dihadapi anak sekolah serta mempengaruhi pestasi belajar seorang anak adalah anemia karena kekurangan zat besi. Di Indonesia, pada tahun 2013 prevalensi anemia usia 5-14 tahun adalah 26.4% (Kemenkes 2013). Anemia seringkali dikaitkan dengan fungsi kognitif, mental dan motorik (Olney et al. 2009). Muchtar (2000) menyatakan bahwa anemia dapat

menurunkan konsentrasi belajar karena kurangnya oksigen akibat rendahnya kadar hemoglobin menurunkan oksigenasi pada susunan syaraf pusat. Lubis et al.

(2008) menambahkan bahwa anemia defisiensi besi juga dapat menimbulkan gejala mudah lelah, lesu, dan pusing, menyebabkan gangguan pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu fungsi kognitif dan memperlambat perkembangan psikomotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Halterman et al. (2001) pada 5398 anak usia

6-16 tahun di USA dilaporkan bahwa nilai matematika lebih rendah pada mereka yang defisit besi (anemia) dibandingkan yang normal. Anak-anak yang defisit besi (anemia) mempunyai resiko 2.3-2.4 kali memperoleh nilai matematika di bawah rata-rata dibandingkan anak normal. Selain itu hasil penelitian Kordas et al.

(2004) pada anak sekolah Meksiko membuktikan bahwa kadar Hb berhubungan positif dengan performa kognitif anak yaitu anak yang anemia mempunyai skor kognitif 1.28 point lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak anemia. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayati et al. (2010) juga

menunjukkan bahwa rata-rata nilai mata pelajaran IPA subjek yang anemia secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan subjek yang tidak anemia.

pertimbangan bahwa belum banyak studi yang dilakukan mengenai ketiga variabel tersebut yang dianalisis dalam satu penelitian, khususnya mengenai kebiasaan minum dan asupan cairan pada kelompok anak sekolah serta semakin meningkatnya prevalensi obesitas pada anak usia sekolah.

Perumusan Masalah

Prevalensi obesitas pada anak usia sekolah serta belum banyaknya penelitian yang menghubungkan antara status anemia, kecukupan air dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan karakteristik siswa, karakteristik keluarga, densitas energi dan asupan zat gizi, tingkat kecukupan gizi, kecukupan air, status anemia dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa Sekolah Dasar (SD)?

2. Bagaimana hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas dan tingkat kecukupan energi, protein siswa SD?

3. Bagaimana hubungan densitas energi, densitas asupan zat gizi, tingkat kecukupan gizi dengan status gizi siswa SD serta hubungan tingkat kecukupan vitamin C dan Fe dengan status anemia siswa SD?

4. Bagaimana hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan lingkungan belajar siswa SD?

5. Bagaimana hubungan status anemia dengan prestasi belajar siswa SD? 6. Bagaimana hubungan kecukupan air dengan prestasi belajar siswa SD? 7. Bagaimana hubungan lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa SD? 8. Apakah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SD obes?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan status anemia, kecukupan air dan lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar obes di Kota Bogor

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi karakteristik siswa SD (usia, uang saku) dan karakteristik keluarga siswa obes dan normal (besar keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua)

2. Menganalisis densitas gizi dan tingkat kecukupan siswa SD obes dan normal (energi, protein, vitamin A, vitamin C, Fe)

3. Menganalisis status anemia, kecukupan air serta lingkungan belajar siswa SD obes dan normal

4. Menganalisis hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas dan tingkat kecukupan energi, protein siswa SD obes dan normal 5. Menganalisis hubungan densitas gizi, densitas asupan zat gizi, tingkat

kecukupan gizi dengan status gizi siswa SD obes dan normal serta tingkat kecukupan vitamin C dan Fe dengan status anemia

7. Menganalisis hubungan status anemia, kecukupan air, lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa SD obes dan normal

8. Menganalisis faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SD obes

Hipotesis Penelitian

1. Terdapat hubungan antara pendidikan dan pendapatan orang tua dengan densitas dan tingkat kecukupan energi, protein siswa SD obes dan normal 2. Terdapat hubungan antara densitas gizi, densitas asupan zat gizi, tingkat

kecukupan gizi dengan status gizi siswa SD obes dan normal serta tingkat kecukupan vitamin C dan Fe dengan status anemia siswa SD obes dan normal 3. Terdapat hubungan pendidikan dan pendapatan dengan lingkungan belajar

siswa SD obes dan normal

4. Terdapat hubungan antara status anemia dengan prestasi belajar siswa SD obes dan normal

5. Terdapat hubungan antara kecukupan air dengan prestasi belajar siswa SD obes dan normal

6. Terdapat hubungan antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa SD obes dan normal

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai status anemia, kecukupan air dan lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar

2. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan khususnya dalam hal gizi, kesehatan dan pendidikan siswa sekolah dasar

3. Bagi masyarakat khususnya orang tua diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dukungan yang dapat diberikan kepada siswa dalam usaha meningkatkan prestasi belajarnya

2 TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Anak adalah individu sejak pembuahan sampai berakhirnya proses tumbuh kembang. Proses tumbuh dan berkembang bervariasi pada setiap individu yang dapat berlangsung antara usia 18-21 tahun, sehingga batasan untuk usia anak menjadi berbeda. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan, menyebutkan bahwa anak dimulai sejak pembuahan sampai usia 18 tahun. Pada kurva pertumbuhan WHO, anak diartikan sampai usia 19 tahun, sedangkan pada kurva The National Centre for Health Statistics and National Centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion tahun

2000, terlihat bahwa anak disebutkan hingga usia 20 tahun. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yaitu dari saat kehamilan sampai usia 18 tahun (Santoso et al. 2014).

Anak merupakan individu yang unik, bertumbuh dan berkembang secara normal dan mencapai potensi genetik secara optimal jika memperoleh lingkungan fisikobio-psikososial yang adekuat. Setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak menyebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan ini yang menyebabkan anak berbeda dengan dewasa seperti dalam hal fisik, psikis, mental, sosial, kebutuhan gizi, pola makan, pola aktivitas, pola asuh, pola penyakit sehingga perlakuan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa (Santoso et al. 2014).

Berdasarkan masa pertumbuhan dan perkembangan, anak dapat dibagi menjadi berbagai kategori, yaitu saat dalam kandungan (janin), kemudian masa neonatus (0-28 hari), bayi (0-1 tahun), masa toddler (1-2 tahun), prasekolah (2-5

tahun), masa sekolah (6-12 tahun) dan remaja (perempuan : 10-18 tahun; laki-laki: 12-20 tahun). Anak usia sekolah dan remaja berbeda dengan kelompok anak lainnya, karena berbagai faktor yang khusus pada anak usia sekolah dan remaja yaitu dalam perkembangan fisik, biologis, bahasa, kognitif, bermain, moral, konsep diri, seksualitas, hubungan dengan keluarga, peer group dan masyarakat

(Feigelman et al. 2007). Anak yang berusia 6-12 tahun mengalami masa

perkembangan dan pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan bayi dan balita. Pertumbuhan fisiknya terlihat lebih lambat, tetapi perkembangan motorik, kognitif dan emosi sosial mulai matang. Pada periode ini ditandai dengan masa puber, anak perempuan lebih dulu mengalami masa ini dibandingkan anak laki-laki. Kelompok remaja memiliki growth spurt dengan pertumbuhan yang pesat

sehingga berbagai masalah gizi lebih seperti obesitas sering terjadi pada usia ini (Brown et al. 2011).

telah membuktikan bahwa tingkat perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak mempunyai korelasi yang tinggi terhadap perilaku berprestasi pada masa dewasa. Hal ini akan terjadi tidak hanya di bidang akademik tetapi dibidang-bidang lain pun akan demikian. Kebiasaan ini menuntut para pendidik untuk peka terhadap perilaku anak sedini mungkin, sehingga apabila ditemukan anak didik berada pada kebiasaan yang kurang baik dapat segera diantisipasi. Para pendidik dapat membimbing dan mengarahkan anak didik untuk melakukan kebiasaan yang baik, minimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang berarti bahwa kesuksesan di masa datang dapat dirancang dari sekarang.

Kegemukan dan Obesitas pada Anak

Istilah kegemukan (overweight) dan obesitas (obesity) seringkali dianggap

sama, walaupun sebenarnya berbeda. Kegemukan adalah kondisi berat tubuh melebihi berat tubuh normal, sedangkan obesitas adalah kondisi kelebihan berat tubuh akibat tertimbunnya lemak untuk pria melebihi 20% dan wanita 25% dari berat tubuh. Manifestasi klinis dan komplikasi yang sering ditemukan pada penderita obesitas antara lain penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, infeksi saluran pernafasan, perlemakan hati dan hipertrigliserid (Rimbawan dan Siagian 2004). Selain itu, obesitas pada anak usia 6-7 tahun juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan karena aktivitas dan kreativitas anak menjadi menurun dan cenderung malas akibat kelebihan berat badan.

Kegemukan dan obesitas dapat terjadi pada berbagai kelompok usia dan jenis kelamin (Rimbawan dan Siagian 2004). Menurut Khomsan (2004) anak yang obesitas pasti mengalami overweight, tetapi anak yang overweight belum

tentu juga obesitas. Fukuda et al (2001) menyatakan bahwa umur 10-12 tahun

merupakan masa kritis terakhir terjadinya obesitas. Risiko ini lebih besar pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Wanita dewasa yang obesitas kurang lebih 30% berasal dari obesitas pada masa awal remaja sedangkan pada pria hanya 10%. Sartika (2011) menyatakan faktor risiko utama yang menyebabkan obesitas adalah faktor perilaku yaitu pola makan yang tidak sehat ditambah dengan konsumsi serat (buah dan sayur) tidak mencukupi, fisik yang tidak aktif, dan merokok. Menurut Tarro et al. (2014) kelebihan berat badan dan obesitas pada

masa kanak-kanak merupakan penyebab utama kejadian obesitas pada masa remaja dan dewasa. Anak-anak yang mengalami obesitas pada masa kanak-kanak akan berisiko lebih tinggi yaitu 61-70% mengalami kejadian obesitas pada usia dewasa.

Penyebab kegemukan dan obesitas bisa karena faktor genetik maupun lingkungan. Menurut Effendi (2003), faktor keturunan berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan energi. Apabila kedua orang tua tidak gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk adalah 9%. Apabila salah satu orang tua gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk menjadi 41-51%, sedangkan apabila kedua orang tua gemuk, maka kemungkinan anak menjadi gemuk sebesar 66-80%. Hasil penelitian Chaput et al. (2006) menunjukkan bahwa riwayat

obesitas orang tua berhubungan signifikan dengan kejadian kegemukan (overweight) dan obesitas pada anak.

siap saji dengan alasan kepraktisan maupun gengsi tertentu. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan teknologi pangan menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di wilayah perkotaan mengalami perubahan gaya hidup dalam pemilihan makanan, yaitu cenderung menyukai makanan cepat saji yang kandungan gizinya tidak seimbang. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pangan yang mengarah pada konsumsi pangan tinggi lemak, gula, dan garam serta kurang serat dapat memicu kegemukan dan obesitas (Suryaalamsyah 2009).

Stettler et al. (2002) menambahkan bahwa beberapa faktor penyebab

obesitas pada anak antara lain asupan makanan berlebih yang berasal dari jenis makanan olahan serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti

makanan cepat saji (burger, pizza, hot dog) dan makanan siap saji lainnya yang

tersedia di gerai makanan. Selain itu, obesitas dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengkonsumsi air susu ibu (ASI), tetapi mengunakan susu formula dengan jumlah asupan yang melebihi porsi yang dibutuhkan bayi/anak. Suryaalamsyah (2009) menyatakan bahwa umumnya fast food

disajikan dalam jumlah besar dengan frekuesi yang lebih sering sehingga berkontribusi pada terjadinya kegemukan dan obesitas. Makanan olahan yang serba instan tersebut misalnya fast food (burger, pizza, hot dog, fried chicken,

kentang goreng, nugget dan spagheti) dan soft drink serta makanan siap saji

lainnya yang tersedia di gerai makanan. Hasil penelitian Suryaalamsyah (2009), menunjukkan bahwa konsumsi fast food berhubungan dengan kejadian

kegemukan pada anak sekolah dasar.

Konsumsi Energi dan Zat Gizi pada Anak

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat (Sediaoetama 2010).

Energi pada Anak

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein yang ada di dalam bahan makanan. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein menentukan nilai energinya. Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan energi negatif sehingga terjadi penurunan berat badan. Bila terjadi pada anak-anak akan menghambat pertumbuhan. Gejala yang ditimbulkan pada anak adalah kurang perhatian, gelisah, lemah, cengeng, kurang bersemangat, dan penurunan daya tahan terhadap penyakit infeksi (Almatsier 2009).

karena itu penting mengetahui tinggi dan berat badannya tiap bulan untuk menentukan kebutuhan energinya. Perhitungan kecukupan energi yang terkini didasarkan pada model persamaan IOM 2005 dari meta analisis tim pakar IOM 2002. Model ini diperoleh dari data energi basal (EB) yang diukur dengan metode doubly labeled water yang lebih valid dibanding model sebelumnya. Kecukupan

energi pada anak berbeda dengan kelompok usia lainnya (Hardinsyah et al. 2014).

Nilai physical activity (PA) pada anak sebelum usia sekolah (umur <3

tahun) dan pada usia lanjut (>= 80 tahun) diasumsikan sangat ringan; sedangkan nilai PA pada usia lainnya diasumsikan pada kategori ringan, yang sejalan dengan hasil Riskesdas (2007) bahwa sebagian besar penduduk remaja dan dewasa Indonesia melakukan aktifitas fisik pada kategori ringan, artinya bagi anak usia sekolah, remaja dan dewasa yang memiliki aktifitas aktif dan sangat aktif akan membutuhkan energi lebih banyak lagi (Hardinsyah et al. 2014). Kecukupan

energi pada anak usia sekolah untuk laki-laki usia 10-12 tahun yaitu 2100 kkal/hari dan perempuan usia 10-12 tahun adalah 2000 kkal/hari, sedangkan kecukupan energi untuk anak laki-laki usia 13-15 tahun adalah 2475 kkal/hari dan anak perempuan usia 13-15 tahun adalah 2125 kkal/hari (Kemenkes 2014).

Protein pada Anak

Kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh berat badan, usia (tahap pertumbuhan dan perkembangan) dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Bayi dan anak-anak yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat membutuhkan protein lebih banyak per kilogram berat badannya dibanding orang dewasa (IOM 2005). Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh yaitu sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, membentuk antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi (Almatsier 2009). Kecukupan protein pada anak usia sekolah untuk laki-laki usia 10-12 tahun yaitu 56 g/hari dan anak perempuan usia 10-12 tahun adalah 60 g/hari, sedangkan kecukupan protein untuk anak laki-laki usia 13-15 tahun adalah 72 g/hari dan anak perempuan usia 13-15 tahun adalah 69 g/hari (Kemenkes 2014).

Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor

pada anak-anak di bawah lima tahun. Kekurangan protein sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi yang disebut

marasmus. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang

tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan ureum darah dan demam (Almatsier 2009).

Pemenuhan kebutuhan gizi mikro yang berkualitas berkaitan erat dengan konsumsi protein, terutama protein hewani. Peningkatan asupan protein terutama protein hewani diperlukan dalam kaitannya untuk mengatasi masalah gizi mikro terutama zat besi, zink, selenium, kalsium, vitamin B12 serta masalah stunting

diet harian dengan konsumsi gizi seimbang akan cenderung lebih rendah, namun dari segi ekonomi tentu lebih mahal (Hardinsyah et al. 2014).

Vitamin A pada Anak

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Vitamin A tahan terhadap panas, cahaya dan alkali namun tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Pada cara memasak biasa tidak banyak vitamin A yang hilang. Suhu tinggi untuk menggoreng dapat merusak vitamin A, begitupun oksidasi yang terjadi pada minyak tengik. Pengeringan buah di matahari dan cara dehidrasi lain menyebabkan kehilangan sebagian dari vitamin A. Ketersediaan biologik vitamin A meningkat dengan kehadiran vitamin E dan antioksidan lain. Sumber vitamin A adalah hati, telur, susu (di dalam lemaknya) dan mentega. Sumber karoten adalah daun singkong, daun kacang, kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, wortel, tomat, jagung kuning, pepaya, nangka masak dan jeruk (Almatsier 2009).

Vitamin A berfungsi dalam penglihatan, diferensiasi sel, fungsi kekebalan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, pencegahan kanker dan penyakit jantung. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam pembentukan sel darah merah, kemungkinan melalui interaksi dengan zat besi (Fe) (Almatsier 2009). Menurut Gibson (2005) konsumsi vitamin A yang cukup akan mempercepat mobilisasi zat besi dan meningkatkan respon imun sehingga dapat menurunkan kejadian anemia dan infeksi serta menurunkan morbiditas. Vitamin A berperan dalam mobilisasi cadangan Fe dalam tubuh untuk mensintesis hemoglobin. Pada status vitamin A yang rendah proses metabolisme Fe terganggu sehingga defisiensi vitamin A mempengaruhi produksi Fe. Kelebihan konsumsi vitamin A dapat menyebabkan toksisitas dan mempunyai efek teratogenik (perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio) bagi wanita hamil, karenanya asupan vitamin A harus sesuai dan memenuhi kebutuhan serta menghindari kelebihan konsumsi vitamin A. Angka kecukupan vitamin A untuk anak laki-laki dan perempuan usia 10-12 tahun serta 13-15 tahun adalah 600 mg/hari (Kemenkes 2014).

Vitamin C pada Anak

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat dengan adanya tembaga dan besi. Vitamin C merupakan kofaktor enzim yang larut dalam air dan sebagai antioksidan. Tubuh dapat menyimpan hingga 1500 mg vitamin C bila konsumsi mencapai 100 mg sehari. Jumlah ini dapat mencegah terjadinya skorbut selama tiga bulan. Tanda-tanda skorbut akan terjadi bila persediaan tinggal 300 mg. Konsumsi melebihi taraf kejenuhan berbagai jaringan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk asam oksalat. Pada konsumsi melebihi 100 mg sehari kelebihan akan dikeluarkan sebagai asam askorbat atau sebagai karbondioksida melalui pernafasan. Walaupun tubuh mengandung sedikit vitamin C, sebagian tetap akan dikeluarkan (Almatsier 2009).

buah terutama yang asam, seperti jeruk, nenas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat, vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran daun-daunan dan jenis kol (Almatsier 2009). Selain itu sayuran segar atau salad/lalapan mempunyai kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan sayuran yang dimasak karena sayuran tersebut biasanya diolah dengan panas sebelum dikonsumsi sehingga kandungannya dalam sayuran lebih rendah (Sulaeman et al. 2014).

Kekurangan vitamin C yang berat akan mengakibatkan gangguan pada fungsi sistem kolagen dan akan terlihat perdarahan terutama pada jaringan lunak, seperti gusi. Gejala ini disebut scurvy. Pada derajat yang lebih ringan, diduga

kekurangan vitamin C berpengaruh pada sistem pertahanan tubuh dan kecepatan penyembuhan luka. Vitamin C mereduksi besi feri menjadi fero dalam usus halus sehingga mudah diabsorbsi. Vitamin C menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Absorbsi besi dalam bentuk non heme meningkat empat kali lipat bila terdapat vitamin C. Vitamin C berperan memindahkan besi dari transferin di dalam plasama ke feritin hati (Almatsier 2009). Angka kecukupan vitamin C pada anak usia sekolah yang dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan usia 10-12 tahun sebesar 50 mg per hari. Untuk anak laki-laki usia 13-15 tahun sebesar 75 mg/hari dan anak perempuan usia 13-15 tahun sebesar 65 mg/hari (Kemenkes 2014).

Zat Besi (Fe) pada Anak

Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Walaupun terdapat luas di dalam makanan namun banyak penduduk dunia mengalami kekurangan besi termasuk di Indonesia. Sebagian besar besi berada di dalam hemoglobin yaitu molekul protein mengandung besi dari sel darah merah dan mioglobin di dalam otot. Hemoglobin di dalam darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbondioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Mioglobin berperan sebagai penerima, penyimpan dan pelepas oksigen di dalam sel-sel otot. Sebanyak 80% besi di dalam tubuh berada di dalam hemoglobin. Sisanya terdapat di dalam mioglobin dan protein lain yang mengandung besi (Almatsier 2009).

Sel darah merah rata-rata berumur kurang lebih empat bulan. Sel-sel hati dan limpa akan mengambilnya dari darah, memecahnya dan menyiapkan produk-produk pemecahan tersebut untuk dikeluarkan dari tubuh atau di daur ulang. Zat besi sebagian besar di daur ulang. Hati mengikatkannya ke transferin darah yang mengangkutnya kembali ke sumsum tulang untuk digunakan kembali membuat sel darah merah baru. Hanya sedikit sekali besi dikeluarkan dari tubuh terutama melalui urin, keringat dan kulit yang mengelupas. Hanya bila terjadi perdarahan, tubuh dapat lebih banyak kehilangan besi. Kehilangan besi pada dewasa laki-laki kurang lebih 1 mg/hari dan pada perempuan melalui haid rata-rata 0,5 mg/hari (Almatsier 2009).

makanan dan sekresi saluran cerna serta status besi seseorang. Besi heme hanya merupakan bagian kecil dari besi yang diperoleh dari makanan (kurang lebih 5% dari besi total makanan), terutama di Indonesia, namun yang dapat diabsorbsi dapat mencapai 25% sedangkan non heme hanya 5%. Besi heme yang terdapat di dalam daging hewan dapat diserap dua kali lipat daripada besi non heme. Sumber heme (ikan, ayam dan daging) mengandung non heme (60%) dan heme (40%). Konsumsi heme mempunyai keuntungan ganda, yakni selain besinya mudah diserap (23%) dibanding besi dari non heme (2-20%), heme juga membantu penyerapan non heme saat dimakan secara bersamaan. Besi heme terdapat di dalam telur, serealia, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah-buahan. Daging, ayam dan ikan mengandung suatu faktor yang membantu penyerapan besi. Faktor ini terdiri dari asam amino yang mengikat besi dan membantu penyerapan besi. Susu sapi, keju dan telur tidak mengandung faktor ini sehingga tidak dapat membantu penyerapan besi. Adanya asam fitat, asam oksalat dan serat berpengaruh negatif terhadap penyerapan besi, sedangkan vitamin C akan meningkatkan penyerapan besi. Pada menu makanan yang porsi sumber hewaninya besar maka penyerapan besi maksimal, sebaliknya menu makanan yang sebagian besar terdiri dari sumber nabati maka penyerapan besi menjadi minimal (Almatsier 2009).

Penyerapan besi akan menurun bila konsumsi vitamin C nya rendah dan makanan sumber fitat tinggi. Jenis besi (heme dan non heme) akan sangat berpengaruh menyerap besi dan interaksinya dengan mineral lain khususnya seng. Status besi juga akan mempengaruhi penyerapan besi seseorang (Soekarti dan Kartono 2014). Angka kecukupan zat besi anak usia sekolah yang dianjurkan untuk laki-laki usia 12 tahun sebesar 13 mg/hari dan anak perempuan usia 10-12 tahun sebesar 20 mg/hari. Pada anak laki-laki usia 13-15 tahun dianjurkan sebesar 19 mg/hari sedangkan pada anak perempuan usia 13-15 tahun sebesar 26 mg/hari (Kemenkes 2014). Defisiensi besi merupakan defisiensi gizi yang paling umum terdapat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Defisiensi besi terutama pada golongan rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui serta pekerja berpenghasilan rendah. Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan konsumsi atau karena gangguan absorbsi (Almatsier 2009).

Anemia pada Anak

Anemia merupakan masalah gizi yang paling banyak ditemukan baik di negara maju maupun berkembang, pada masyarakat dengan sosial ekonomi rendah maupun tinggi (Briawan 2013). Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 12 g/dl dan berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok usia yang paling rentan terhadap anemia adalah balita, anak-anak, remaja, serta wanita hamil dan menyusui. Hal ini terjadi karena pada masa balita, anak-anak dan remaja terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Pada ibu hamil, anemia terjadi karena adanya peningkatan volume plasma darah. Pada ibu menyusui, anemia dapat terjadi karena kebutuhan yang meningkat (FAO 2001). Pada kelompok remaja (usia 10-19 tahun) sebanyak 20-30% yang menderita anemia akan mengalami penurunan kemampuan fisik (produktivitas) dan kemampuan akademik (Briawan 2013).

Sebagian besar terjadinya anemia di Indonesia adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. Anemia gizi besi merupakan suatu keadaan dimana sel-sel darah merah tidak mampu membawa oksigen yang diperlukan dalam pembentukan energi. Penyebab terjadinya anemia gizi besi adalah tidak cukupnya zat-zat gizi terutama yang diserap dari makanan sehari-hari guna pembentukan sel darah merah sehingga terjadi keseimbangan negatif antara pemasukan dan pengeluaran zat besi dalam tubuh. Selain itu, zat-zat penyerta yang dapat meningkatkan daya serap seperti protein dan vitamin C juga tidak cukup jumlahnya.

Proses kekurangan zat besi menjadi anemia melalui beberapa tahap pertama terjadi penurunan simpanan cadangan zat besi dalam hati karena berbagai hal (iron depletion). Cadangan besi rendah tapi belum terjadi disfungsi, kadar besi

dalam serum masih baik dan hematokrit masih normal. Pada tahap kedua (iron deficiency) berkurangnya zat besi yang tersedia untuk sistem eritropoesis, yaitu

keadaan dimana penyediaan besi tidak cukup untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang serta serum feritin juga menurun namun kadar hemoglobin masih normal (belum berpengaruh). Tahap ketiga (iron deficiency anemia) adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin sudah sangat rendah

(dibawah normal) sehingga terjadi anemia, ditunjukkan dengan serum feritin menurun, besi serum menurun dan hematokrit menurun, juga disertai gejala klinis anemia (Almatsier 2009).

Kegagalan gizi yang merupakan salah satu penyebab terjadinya anemia akan berdampak pada kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas kerja dan menurunkan daya tahan tubuh yang berakibat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian (Arisman 2010). Penelitian Jannah et al. (2006) pada anak sekolah dasar menyimpulkan bahwa anemia yang

terjadi tidak hanya disebabkan karena defisiensi besi tapi juga defisiensi vitamin A, vitamin C dan kecacingan. Vitamin A akan meningkatkan penggunaan besi. Status vitamin A yang rendah berhubungan dengan perubahan metabolisme pada penderita anemia gizi besi.

anemia merupakan salah satu penyebab siswa tidak dapat berkonsentrasi secara penuh dalam waktu lama. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan sel darah merah mengikat oksigen menurun. Sementara itu, oksigen diperlukan dalam semua proses metabolisme zat gizi dalam tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga anak yang anemia tampak letih, lelah dan lesu. Oksigen juga sangat penting bagi perkembangan dan aktivitas sel-sel otak. Tanpa suplai oksigen yang cukup, sel-sel otak tidak dapat berkembang dan beraktivitas secara optimal (Hidayati et al. 2010). Beberapa studi menunjukkan bahwa anak yang mengalami

anemia ketika bayi akan memiliki kemampuan kognitif dan prestasi sekolah yang rendah, serta masalah perilaku ketika memasuki masa pertengahan kanak-kanak (Grantham-McGregor dan Ani 2001). Lubis et al. (2008) juga menyatakan bahwa

anak usia sekolah dasar yang mengalami anemia defisiensi besi mempunyai Full IQ yang tidak melebihi rata-rata, gangguan pemusatan perhatian, gangguan

kognitif serta memiliki skor aritmatika (matematika) yang rendah.

Kecukupan Air pada Anak

Tubuh dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa hari tanpa air (Almatsier 2009). Air adalah salah satu zat gizi makro esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah terbanyak diantara semua zat gizi. Air tersusun atas unsur H dan O yang tidak berperan sebagai sumber energi, tetapi mempunyai peran dalam reaksi yang menghasilkan energi. Selain itu, air di dalam tubuh berperan sebagai pembentuk sel, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelembab, pelumas sendi, pelindung organ dan mengalirkan pembuangan sisa makanan. Air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya merupakan komponen tubuh terbesar, terdistribusi dalam cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Zat yang terlarut dalam air adalah protein, glukosa, elektrolit. Elektrolit yang penting dalam cairan ekstraseluler adalah natrium dan elektrolit utama dalam cairan intraseluler adalah kalium (Astuti et al. 2014).

Tubuh menggunakan elektrolit untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Air dan elektrolit akan bergerak keluar dan masuk sel melalui membran sel. Keseimbangan air dan elektrolit diatur oleh regulator sistem osmose dan regulator volume. Regulator osmose terutama mengatur ekskresi air melalui ginjal serta mempengaruhi pusat rasa haus. Sensor dari regulator osmose terletak pada hipotalamus dan pusat rasa haus yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya osmolalitas plasma (Astuti et al. 2014).

Walaupun molekul air bermuatan nol, namun oksigennya sedikit bermuatan negatif sedangkan hidrogennya sedikit bermuatan positif. Oleh sebab itu, dalam suatu larutan elektrolit baik ion positif maupun ion negatif menarik molekul air lain di sekitarnya. Air akan bergerak ke arah larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah melalui membran sel semipermeabel. Disebut membran semipermeabel karena membran ini bersifat permeabel untuk air tetapi tidak permeabel untuk elektrolit. Kekuatan yang mendorong air untuk bergerak ini dinamakan tekanan osmosis (Almatsier 2009).

memompa kalium ke dalam sel. Transportasi natrium dan kalium tersebut merupakan mekanisme tubuh untuk menjaga konsentrasi cairan ekstraseluler dan intraseluler tetap dalam kondisi setimbang. Aktivasi mekanisme tersebut dibantu ATP (Adenosin triposphat) sebagai sumber energi dan enzim natrium-kalium ATP-ase untuk

melepas energi dari ATP (Almatsier 2009).

Tubuh mempunyai mekanisme yang mengatur agar konsentrasi semua mineral berada dalam batas-batas normal. Pengaturan ini terutama dilakukan oleh saluran cerna dan ginjal. Bagian atas saluran cerna yaitu lambung dan usus halus secara terus menerus memperoleh mineral melalui getah pencernaan dan cairan empedu. Mineral ini kemudian diserap kembali di bagian bawah saluran cerna yaitu di bagian kolon/usus besar. Melalui mekanisme ini sebanyak 8 liter cairan mengalami daur ulang yang cukup berarti untuk pemeliharaan keseimbangan elektrolit. Hormon ADH (hormon antidiuretika) menentukan jumlah air yang dikeluarkan ginjal dan jumlah

yang diserap kembali. Untuk mengatur keseimbangan elektrolit, ginjal memanfaatkan kelenjar adrenal melalui hormon aldosteron. Bila kadar natrium tubuh menjadi rendah, aldosteron meningkatkan reabsorbsi natrium dari tubula ginjal. Bila terjadi reabsorbsi natrium, kalium akan dikeluarkan dari tubuh sesuai dengan aturan bahwa jumlah ion positif di dalam tubuh harus tetap sama (Almatsier 2009).

Salah satu cara agar jumlah natrium tetap dalam keadaan konstan adalah melalui asupan makanan. Makanan biasanya mengandung lebih banyak natrium daripada yang dibutuhkan tubuh. Natrium mudah diabsorbsi oleh saluran cerna ke dalam darah. Ginjal akan mengeluarkan kelebihan natrium ini dan menjaga konsentrasinya dalam darah pada tingkat normal. Rasa haus juga membantu kadar natrium di dalam darah tetap konstan. Bila kadar natrium tinggi, reseptor di dalam otak merangsang seseorang untuk minum hingga tercapai rasio normal natrium terhadap air. Kemudian ginjal akan mengeluarkan kelebihan air dan kelebihan natrium secara bersamaan (Almatsier 2009).

Konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang. Hal ini terjadi melalui perubahan yang dirasakan oleh mulut, hipotalamus (pusat otak yang mengontrol pemeliharaan keseimbangan air dan suhu tubuh) dan perut. Bila konsentrasi bahan-bahan di dalam darah terlalu tinggi, maka bahan-bahan ini akan menarik air dari kelenjar ludah. Mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum dan membasahi mulut. Bila hipotalamus mengetahui bahwa konsentrasi darah terlalu tinggi, maka timbul rangsangan untuk minum. Pengaturan minum dilakukan pula oleh saraf lambung. Walaupun rasa haus dapat mengatur konsumsi air, namun dalam kehilangan air yang terjadi secara cepat mekanisme ini sering tidak dapat pada waktunya mengganti air yang diperlukan. Misalnya pelari jarak jauh. Kadang-kadang minum tidak dapat segera mengembalikan kehilangan cairan yang dialaminya, akibatnya terjadi dehidrasi (Almatsier 2009).

Study (THIRST) membuktikan bahwa masalah kurang air tubuh atau dehidrasi

cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil studi ini 46.1% subjek remaja dan dewasa yang diteliti dari enam daerah di Indonesia mengalami dehidrasi. Kejadian dehidrasi pada kelompok remaja (49.5%) lebih tinggi dibanding kelompok dewasa (42.5%) yang diukur berdasarkan urine specific gravity (Hardinsyah et al. 2010).

Dampak buruk dari dehidrasi yaitu pada mood, konsentrasi, kinerja dan

kesehatan. Jumlah air yang dikonsumsi setiap hari ditentukan menurut berat badan, jenis kelamin dan kondisi fisiologis tertentu. Penentuan angka kecukupan air pada anak dan orang dewasa berbeda karena terdapatnya perbedaan fisiologis. Pada anak-anak usia 1-18 tahun digunakan rumus Darrow sedangkan pada orang dewasa menggunakan rumus luas permukaan tubuh dan menggunakan berat badan orang Indonesia. Kecukupan air di dalam tubuh dinyatakan dengan status hidrasi sedangkan apabila kekurangan air disebut dehidrasi (Astuti et al. 2014).

Hasil penelitian Prayitno (2012) menunjukkan terdapat perbedaan status hidrasi pada remaja obesitas dan non obesitas. Kejadian dehidrasi lebih banyak dialami remaja obesitas (83.9%) dibandingkan yang non obesitas (51.6%). Menurut Santoso et al. (2011) pada orang obesitas air tubuh total lebih rendah

dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas karena kandungan air di dalam sel lemak lebih rendah dari pada kandungan air di dalam sel otot, sehingga orang obesitas lebih mudah mengalami kekurangan air dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas. Pada obesitas, meskipun sudah terjadi kurang air namun tanda-tanda yang ada tidak jelas sehingga harus hati-hati dalam menilai keadaan kurang air pada obesitas. Kebutuhan air bagi pasien mengalami obesitas sebaiknya dua gelas lebih banyak dibandingkan kondisi normal. Hal ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa asupan air putih yang lebih banyak meningkatkan oksidasi (pembakaran lemak). Selain itu perlu diperhatikan cara mengkonsumsi dan jenis minum yang dipilih. Berdasarkan penelitian klinis pada orang dewasa gemuk, minum dua gelas air 1-2 jam sebelum makan (makan siang dan makan malam) dapat menurunkan berat badan. Jenis minuman yang sesuai adalah air putih dan menghindari minuman yang mengandung gula atau minuman manis (sweeteed beverage).

Anak sekolah merupakan salah satu kelompok rentan mengalami kurang air tubuh yang dapat mengganggu konsentrasi belajar (D’Anci et al. 2006). Hal ini

diperparah di negara sedang berkembang termasuk Indonesia, akses anak pada air minum di sekolah pada umumnya dengan cara membeli karena tidak ada air siap minum di sekolah. Pada anak perempuan keinginan untuk minum berkurang dengan maksud mengurangi buang air kecil disebabkan karena toilet yang kurang bersih dan ketersediaan air terbatas atau tidak ada (Santoso et al. 2014).

Muckelbauer et al. (2009) melakukan penelitian terhadap anak usia sekolah

dan terjadi penurunan risiko berat badan berlebih sebanyak 31% pada kelompok yang dilakukan intervensi untuk meningkatkan asupan air minum. Intervensinya yaitu mendistribusikan botol air, penyampaian informasi kebutuhan air yang diperlukan tubuh serta adanya waktu pengisian botol air selama waktu belajar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ruyter et al. (2012) pada 641 anak usia 4-11

Benton dan Davis (2009) melakukan penelitian klinis terkontrol dengan dua kelompok pada anak sekolah yaitu kelompok yang diberi minum di sekolah dan kelompok yang tidak diberi minum di sekolah serta tidak diperbolehkan minum selama dua jam di sekolah. Kemudian kedua kelompok diminta untuk mengerjakan soal matematika selama lima menit. Hasil penelitian membuktikan bahwa anak yang diberi minum mampu mengerjakan soal matematika dengan lebih cepat dibandingkan anak yang tidak diberi minum. Hal ini membuktikan bahwa minum penting bagi anak sekolah dalam proses belajar di sekolah dan untuk mengoptimalkan atensi atau konsentrasi belajar. Selain itu minum yang cukup atau hidrasi tidak hanya mengoptimalkan atensi atau konsentrasi belajar namun juga mengoptimalkan memori anak dalam belajar. Kajian yang dilakukan oleh Grandjean dan Grandjean (2007) terhadap 10 penelitian dampak kurang air tubuh terhadap fungsi kognisi (memori, atensi) dan lelah (fatigue), hasilnya

membuktikan bahwa kurang air tubuh 2% dari berat badan mempengaruhi memori, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta membuktikan bahwa dapat menyebabkan lelah (fatigue) dan berpengaruh buruk pada kemampuan

atensi, matematika dan motorik anak.

Lingkungan Belajar Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor internal (faktor dari dalam siswa), faktor eksternal (faktor dari luar siswa) dan faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran (Syah 2014). Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek yaitu aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (bersifat rohaniah). Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai sakit kepala dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak dapat diingat. Untuk mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang terjadwal secara tetap dan berkesinambungan, karena perubahan pola makan minum dan istirahat akan menimbulkan reaksi tonus yang negatif dan merugikan semangat mental siswa (Syah 2014).