EVALUASI GALUR-GALUR GENERASI AWAL SORGUM

(

Sorghum bicolor

(L.) Moench) HASIL PERSILANGAN

B-69 × NUMBU

NURSANTI PAMELIA PERTIWI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Evaluasi Galur-galur

Generasi Awal Sorgum (

Sorghum bicolor

(L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 ×

Numbu adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum

diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

ABSTRAK

NURSANTI PAMELIA PERTIWI. Evaluasi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 × Numbu. Dibimbing oleh TRIKOESOEMANINGTYAS dan DESTA WIRNAS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati keragaan, keragaman antar galur dan keragaman dalam galur karakter agronomi dari galur-galur generasi awal F4 dan BC1F3 hasil persilangan B-69 × Numbu. Galur-galur dengan ragam dalam galur yang lebih rendah dari ragam antar galur akan dilanjutan ke generasi berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo, Institut Pertanian Bogor dari Februari sampai Mei 2014 dan di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura dari Mei sampai Juni 2014. Penelitian ini menggunakan 32 galur F4, 13 galur BCP1F3, 22 galur BCP2F3 tanpa ulangan. Kedua tetua yaitu Numbu dan B-69 diulang sebanyak lima kali. Hasil dari penelitian adalah terdapat 33 galur yang dapat dilanjutkan ke generasi selanjutnya yaitu, 19 galur F4, 5 galur BC1P1F3, dan 9 galur BC1P2F3. Panjang malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang tinggi. Tinggi tanaman, diameter batang, bobot malai, dan bobot biji malai-1 memiliki nilai heritabilitas arti luas yang sedang. Jumlah daun dan diameter malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang rendah. Semua karakter berkorelasi positif dengan bobot biji malai-1. Diferensial seleksi tertinggi pada karakter tinggi tanaman dan kemajuan genetik tertinggi pada karakter bobot malai.

Kata kunci: evaluasi, generasi awal, heritabilitas, seleksi silsilah, sorgum

ABSTRACT

NURSANTI PAMELIA PERTIWI. Evaluation of Early Generation Lines of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) from the Cross of B-69 × Numbu. Supervised by TRIKOESOEMANINGYAS and DESTA WIRNAS.

This study was aimed to observe performance of lines, variance within line and variance between lines in agronomic characters of early generation sorghum lines from the cross of B-69 × Numbu. The lines with variance within line less than variance between lines will be continued to the next generation. This research was conducted in Leuwikopo Experimental Field Bogor Agriculture University from February to May 2014 and Plant Breeding Laboratory Department of Agronomy and Horticulture from May to June 2014. This research used 32 lines of F4,13 lines of BCP1F3, 22 lines of BCP2F3, and 2 parents Numbu and B-69. The results showed that 33 lines can be continued for the next generation. Panicle lenght has high broad sense heritability; plant height, diameter of stem, panicle weight, and grain weight per panicle have medium heritability; and number of leaves and diameter of panicle have low heritability. All characters have positive correlation to grain weight per panicle. The highest selection differential is plant height and the highest selection response value is panicle weight.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

EVALUASI GALUR-GALUR GENERASI AWAL SORGUM

(

Sorghum bicolor

(L.) Moench) HASIL PERSILANGAN

B-69 × NUMBU

NURSANTI PAMELIA PERTIWI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan dengan baik. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo dan Laboratorium Pemuliaan Tanaman pada bulan Februari 2014 sampai Juni 2014 dengan judul Evaluasi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 × Numbu.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Ir Trikoesoemaningtyas, MSc dan Ibu Dr Desta Wirnas, SP MSi selaku pembimbing, serta Ibu Siti Marwiyah yang telah memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada staf Laboratorium Pemuliaan Tanaman yaitu Bapak Eki dan Bapak Yusuf yang telah membantu proses pasca panen. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu, nenek, dan kakak-kakak atas segala doa dan kasih sayangnya, teman-teman yang telah membantu selama penelitian, dan beasiswa Karya Salemba Empat.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Sorgum ( Sorghum bicolor (L.) Moench) 2

Pemuliaan Sorgum 4

METODE 6

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 6

Bahan dan Alat 6

Prosedur Percobaan 6

Prosedur Analisis Data 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum 8

Keragaan Karakter Agronomi Galur-galur Sorgum 9

Keragaan Karakter Komponen Hasil Galur-galur Sorgum 13 Perbandingan Ragam Dalam Galur dengan Ragam Antar Galur Sorgum 17 Pendugaan Komponan Ragam dan Nilai Heritabilitas Galur-galur Sorgum 20

Korelasi Antar Karakter Galur-galur Sorgum 21

Kemajuan Seleksi 22

SIMPULAN DAN SARAN 24

Simpulan 24

Saran 24

DAFTAR PUSTAKA 25

LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

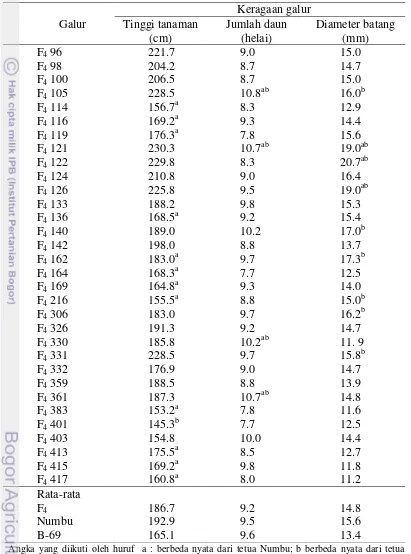

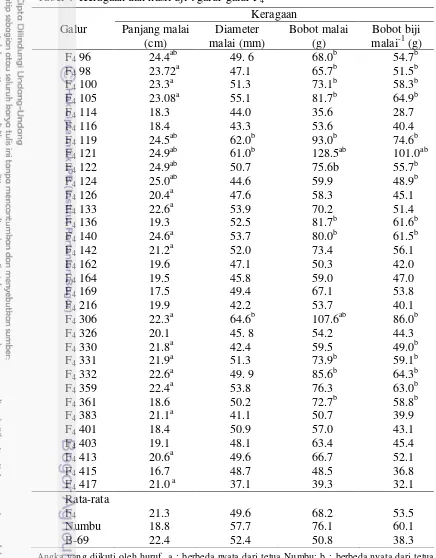

1 Keragaan dan hasil uji-t galur-galur F4 11

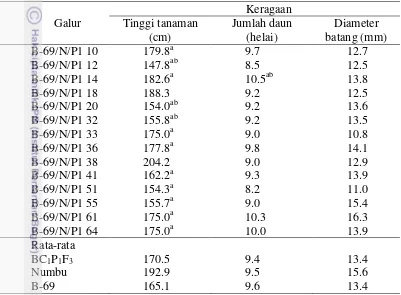

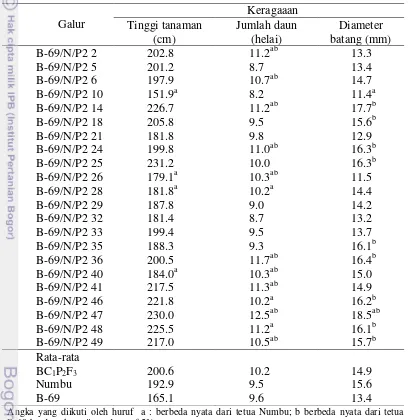

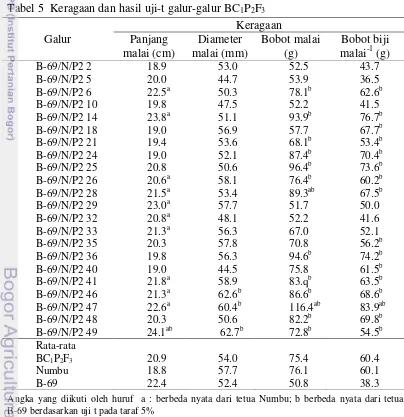

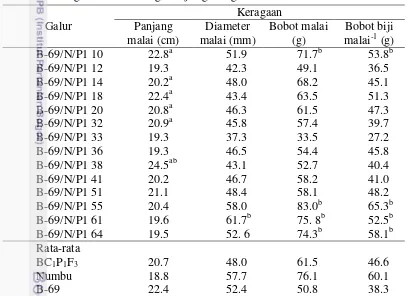

2 Keragaan dan hasil uji-t galur-galur BC1P1F3 12 3 Keragaan dan dan hasil uji-t galur-galur BC1P2F3 13

4 Keragaan dan hasil uji-t galur-galur F4 14

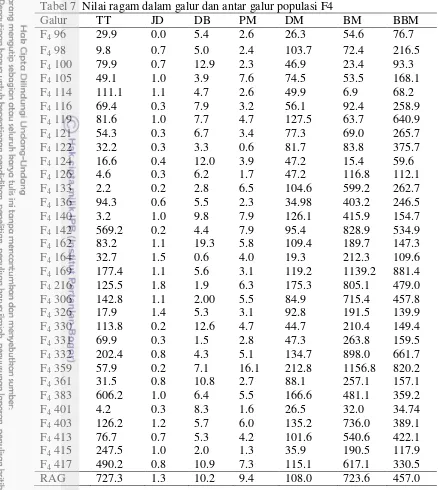

5 Keragaan dan hasil uji-t galur-galur BC1P2F3 15 6 Keragaan dan sidik ragam uji-t galur-galur BC1P1F3 16 7 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi F4 18 8 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi BC1P1F3 19 9 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi BC1P2F3 19 10Nilai duga ragam lingkungan, fenotipe, genotipe, dan heritabilitas 20

11Korelasi antar karakter galur-galur sorgum 21

12Nilai diferensial seleksi dan kemajuan seleksi berdasarkan bobot biji

malai-1 22

13Nilai diferensial seleksi dan kemajuan seleksi berdasarkan panjang

malai 23

DAFTAR GAMBAR

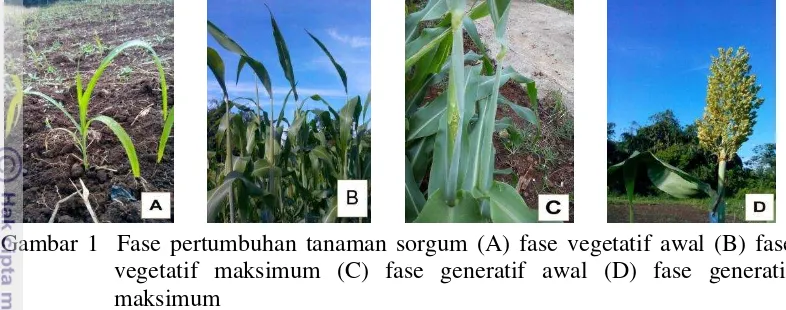

Fase pertumbuhan tanaman sorgum 9

Keragaan malai galur – galur sorgum 9

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data iklim wilayah Dramaga 28

2 Analisis tanah 28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) merupakan tanaman serealia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri. Biji sorgum memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Kandungan gizi yang terdapat dalam 100 g biji sorgum adalah 332 kal kalori, 73 g karbohidrat, 11 g protein, 3.3 g lemak, 28 mg kalsium, 287 mg fosfor, 4.4 mg zat besi, dan 0.38 mg vitamin B1 ( DEPKES 1992). Sorgum merupakan komoditas alternatif untuk diversifikasi secara vertikal karena sorgum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan dan industri seperti bahan baku pembuatan gula, monosodium glutamat (MSG), asam amino, dan minuman (Sirappa 2003).

Sorgum merupakan salah satu jenis tanaman serealia yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tanaman pangan di Indonesia dikarenakan sorgum mempunyai daerah adaptasi yang luas. Tanaman sorgum toleran terhadap kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi pada lahan marginal, serta relatif tahan terhadap gangguan hama atau penyakit (Sirappa 2003). Keunggulan ini dapat dimanfaatkan berkaitan dengan luas lahan kering Indonesia yang mencapai 89.5 juta ha (Yuwono 2009).

Salah satu cara untuk mendukung pengembangan sorgum di Indonesia adalah dengan menyediakan varietas unggul. Sorgum memiliki potensi hasil tinggi yakni mencapai 7 ton ha-1 dalam kondisi optimal (Subagio dan Suryawati 2013). Produktivitas rata-rata tanaman sorgum di Indonesia pada tahun 2011 hanya mencapai 2.13 ton ha-1 (Ditjen Tanaman Pangan 2013). Produktivitas yang rendah dikarenakan penanaman dilakukan di lahan kering yang merupakan tanah masam. Oleh karena itu diperlukan varietas yang toleran terhadap tanah masam dengan produksi tinggi. Numbu merupakan varietas toleran tanah masam sehingga dapat dijadikan sebagai tetua untuk mendapatkan galur toleran tanah masam. B-69 merupakan galur mutan hasil radiasi sinar gamma varietas Durra yang tahan kekeringan. Potensi hasil yang dapat dihasilkan oleh varietas Numbu yakni 4-5 ton ha-1 (Balitsereal 2014).

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor telah melakukan persilangan antara galur mutan B-69 dengan varietas Numbu dan menghasilkan famili-famili generasi awal hasil seleksi pedigree yang masih perlu diseleksi untuk perbaikan potensi hasil. Generasi awal diseleksi dengan harapan galur-galur yang diseleksi memiliki tingkat homogen homozigositas yang tinggi sehingga dapat diuji sebagai galur lebih awal.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keragaan, keragaman antar galur dan keragaman dalam galur karakter agronomi dari galur-galur generasi awal F4, BC1P1F3,dan BC1P2F3. Galur-galur dengan keragaan yang baik dan ragam dalam galur yang lebih rendah dari ragam antar galur akan dilanjutkan ke generasi berikutnya.

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan keragaan karakter agronomi di antara galur-galur generasi awal.

2. Terdapat keragaman yang rendah dalam galur.

3. Terdapat perbedaan keragaan galur-galur F4 dengan galur-galur hasil silang balik.

TINJAUAN PUSTAKA

Sorgum ( Sorghum bicolor (L.) Moench)

Sorgum merupakan tanaman yang berasal dari Timur Laut Afrika yakni Etiopia. Sorgum didomestikasi di Etiopia pada 5 000 – 7 000 tahun yang lalu. Sorgum spesies liar maupun spesies budidaya dapat ditemukan di wilayah Afrika (Acquaah 2012).

Produksi sorgum dunia pada tahun 2012 telah mencapai 58 juta ton. Negara-negara di Afrika memproduksi sebesar 40.34%, Amerika memproduksi sebesar 38.11%, Asia 16.36%, Ocenia 3.86%, dan Eropa sebesar 1.34 % dari total keseluruhan produksi dunia. Negara penghasil utama sorgum adalah Meksiko, Nigeria, Amerika Serikat, India, dan Argentina (FAOSTAT 2013).

Tanaman sorgum memiliki batang yang keras. Pertengahan batang dapat kering atau berair dan memiliki rasa hambar atau manis (Acquaah 2012). Tinggi batang sorgum antara 0.5 – 6 m dengan perakaran dalam dan luas serta memiliki batang yang kokoh (Dicko et al. 2006). Menurut Andriani dan Isnaini (2013), sorgum mempunyai sistem perakaran terdiri atas akar-akar seminal (akar primer) pada dasar buku pertama pangkal batang, akar sekunder, dan akar tunjang yang terdiri atas akar koronal (akar pada pangkal batang yang tumbuh kearah atas) dan akar udara (akar yang tumbuh di permukaan tanah). Struktur daun terdiri atas helai daun dan tangkai daun (House 1985). Panjang daun berkisar 0.3 – 1.4 m dan lebar 1 – 13 cm (Dicko et al. 2006). Jumlah daun pada sorgum berkisar 7 – 24 helai (Acquaah 2012).

3 malai sorgum ada yang kompak, longgar, dan intermediet; dan berdasarkan bentuk, malai ada yang oval, silinder, elip, dan kerucut (Martin 1970). Rangkaian bunga pada umumnya terdiri atas satu atau beberapa bunga. Ukuran rangkaian bunga beragam, bergantung pada jumlah buku dan panjang ruas yang terdapat di dalam rangkaian bunga, berkisar 1 – 8 buku (House 1985). Terdapat 1 500 – 4 000 bunga pada setiap malai (Andriani dan Isnaini 2013). Pada setiap malai berisi 2 000 biji yang masing-masing tertutup oleh sekam (Acquaah 2012).

Biji sorgum tertutup rapat oleh sekam yang liat, tertutup sebagian, dan hampir telanjang. Bentuk biji sorgum beragam yaitu agak bulat hingga agak pipih (Rismunandar 1989). Biji sorgum terdiri atas tiga bagian utama, yaitu lapisan luar, embrio, dan endosperm (Andriani dan Isnaini 2013). Warna perikarp adalah merah, cokelat, putih, kuning, dan krem, sedangkan warna testa adalah merah gelap sampai cokelat gelap, dan warna pada endosperma adalah putih atau kuning (House 1985). Menurut Acquaah (2012), warna pada biji dipengaruhi oleh pigmen yang berada di perikarp dan testa. Bila warna perikarp putih dan terdapat testa maka kulit biji berwarna kekunungan atau putih kebiruan. Bila warna pada perikarp kuning atau merah dan terdapat testa, warna biji menjadi cokelat gelap atau cokelat kemerahan. Warna biji mempengaruhi kualitas biji pada sorgum (Dicko et al. 2006). Pigmen warna dari testa dikontrol oleh gen R dan Y (Waniska, 2000).

Sorgum merupakan tanaman menyerbuk sendiri, namun kemungkinan menyerbuk silang mencapai 25% tergantung dengan keterbukaan malai (ICRISAT 2004). Penyerbukan silang pada sorgum yang memiliki malai terbuka mencapai 30 – 60%, sedangkan pada malai sorgum yang kompak dan tertutup penyerbukan silang hanya terjadi kurang dari 10% (House 1985).

Sorgum digolongkan sebagai tanaman C4. Tanaman C4 sangat efisien dalam fotosintesis karena mempunyai sel mesofil dan sel seludang berkas yang dimanfaatkan untuk menambat CO2 (Campbell et al. 2002). Karakteristik tanaman C4 yaitu pada penyinaran tinggi dan suhu panas tanaman ini mampu berfotosintesis lebih cepat sehingga menghasilkan biomassa yang lebih banyak dibandingkan tanaman C3 (Salisbury dan Ross 1995).

Tanaman sorgum sangat efisien dan efektif dalam pemanfaatan air dikarenakan permukaan daunnya dilapisi oleh lilin yang dapat mengurangi laju transpirasi dan mempunyai sistem perakaran yang ekstensif (House 1985). Kapasitas sorgum dalam mengambil unsur nitrogen pada kondisi nitrogen terbatas di dalam tanah lebih tinggi dibandingkan dengan jagung (Athar 2012).

Tanaman sorgum dimanfaatkan sebagai makanan ternak, bahan pembuat sirup dan gula, tepung, bubur, roti, dan bir (Doggett 1988). Beberapa daerah batang sorgum dijadikan sebagai bahan bangunan dan bahan bakar setelah malai sorgum di panen (House 1985). Penduduk Amerika dan Australia memanfaatkan sorgum sebagai makanan ternak. Penduduk Afrika dan Asia sorgum dimanfaatkan sebagai makanan manusia dan makanan ternak (Dicko et al. 2006).

Sorgum dapat ditanam pada daerah dataran rendah yang kering dan subtropis. Kondisi optimum penanaman sorgum adalah suhu tanah minimal 20oC, suhu udara minimal 25o, struktur tanah berpasir hingga tanah yang berat dan pH 5.5 – 6.5 (Rismunandar 1989).

4

sorgum dapat tumbuh pada suhu 40 – 43oC dengan kelembaban relatif 15-30% (House 1985). Jenis tanah yang baik untuk ditanami sorgum yaitu pada tanah masam, tanah alkalin, tanah salin, maupun pada lahan kering (Dogget 1988). Hal ini menunjukkan bahwa sorgum dapat tumbuh pada semua jenis tanah, namun menurut Tabrin dan Zubachtirodin (2013) sorgum tidak dapat tumbuh pada tanah Podzolik Merah Kuning yang masam.

Pemuliaan Sorgum

Tanaman sorgum merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Varietas yang akan dibentuk pada tanaman menyerbuk sendiri adalah galur murni. Galur murni memiliki susunan genetik yang homozigot. Persilangan buatan dan seleksi dalam kegiatan pemuliaan tanaman dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman yang homozigot dari populasi bersegregasi. Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri adalah varietas unggul dan populasi homozigot (Syukur et al. 2012).

Setelah persilangan dan penanaman biji hasil persilangan pada tanaman menyerbuk sendiri, penanganan pemilihan terhadap keturunan yang mengalami segregasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara pedigree dan bulk. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode pemuliaan secara back-cross dan single seed descent (Mangoendidjojo 2003).

Seleksi pedigree (seleksi silsilah) merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi. Pencatatatan setiap anggota populasi bersegregasi hasil persilangan merupakan ciri dari seleksi ini. Pencatatan berguna untuk mengetahui silsilah atau hubungan tetua dengan turunanannya. Tujuan dari metode silsilah adalah untuk mendapatkan varietas baru dengan kombinasi gen-gen yang diinginkan yang ditemukan pada dua genotipe atau lebih (Syukur et al. 2012).

Kelemahan dari metode ini adalah proses yang panjang menghabiskan waktu tahunan yang mengakibatkan hilangnya genotipe yang berharga khususnya di bawah kondisi lingkungan yang berubah-ubah tiap tahunnya, biaya mahal, memerlukan lahan yang luas, serta pada saat melakukan seleksi diperlukan tenaga kerja yang terampil dan teliti (Brown et al. 2008).

Metode silang balik pada umumnya digunakan dalam pengembangan kultivar galur murni (Brown et al. 2008). Metode silang balik digunakan untuk memindahkan sifat yang diinginkan dari sumber (non-recurrent) ke penerima (recurrent) (House 1985). Prinsip dalam melakukan silang balik antara lain : 1) tersedia tetua recurrent dengan sifat agronomi yang baik, 2) tersedia tetua donor yang membawa gen yang diinginkan, 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang balik, 4) untuk mempertahankan sifat-sifat baik pada tetua penerima diperlukan beberapa kali silang balik, 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter terekspresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik, 6) untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik (Syukur et al. 2012).

5 populasi (Dabholkar 2006). Bila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, diharapkan tanaman yang terpilih akan memberikan hasil yang lebih baik. Besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh dapat diperkirakan dengan menghitung kemajuan genetiknya secara teoritis. Kemajuan genetik secara praktek diartikan sebagai kemajuan seleksi yang telah dilakukan (Mangoendidjojo 2003). Kemajuan seleksi adalah perbedaan antara nila rata-rata fenotip keturunan dari tetua terpilih dan seluruh generasi tetua sebelum diseleksi, sedangan diferensial seleksi adalah nilai rata-rata fenotip individu yang diseleksi dinyatakan sebagai penyimpangam dari rata-rata keseluruhan populasi sebelum seleksi (Dabholkar 2006). Kemajuan seleksi dipengaruhi oleh nilai heritabilitas, simpangan baku fenotipe dan intensitas seleksi (Syukur et al. 2012).

Program penelitian dan pengembangan sorgum di Indonesia dilakukan sebelum tahun 1980 dan pada periode 1980 – 1990 dikoordinir secara nasional oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) dengan melibatkan beberapa Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP). Periode 2001 – 2013 program penelitian dan pengembangan varietas sorgum dilakukan secara khusus oleh Balai Penelitian Tanaman Serelia (Balitsereal) di Maros (Subagio 2013).

Varietas sorgum yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pahat, Super-2, Super-1, Numbu, Kawali, Sangkur, Mandau, Hegari Genjah, Badik, UPCA-S1, 5.75 ton ha-1. Varietas Numbu memiliki kelebihan diantaranya tahan hama aphis, tahan penyakit karat dan bercak daun, dan tahan tanah masam dengan potensi hasil 4 – 5 ton ha-1. Varietas Kawali memiliki kelebihan yaitu tahan penyakit karat daun dan bercak daun serta memiliki tinggi tanaman ± 135 cm dengan potensi hasil 4 – 5 ton ha-1. Varietas Sangkur memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap hama penggerek batang, tahan terhadap penyakit karat dan Ryzoctonia sp dengan hasil rata-rata 3.6 – 4 ton ha-1. Varietas Mandau memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap hama penggerek batang, tahan terhadap penyakit karat daun dan Antraknosa dengan rata-rata hasil 4.5 – 5 ton ha-1.

6

METODE

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo, Dramaga, Bogor mulai bulan Februari 2014 hingga Mei 2014 dan dan Laboratorium Pemuliaan Tanaman mulai Mei 2014 hingga Juni 2014.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah 32 galur F4, 14 galur BCP1F3, 22 galur BCP2F3, dua varietas tetua sebagai pembanding (Numbu dan B-69), pupuk urea, SP-36, KCL, pupuk daun, dan insektisida non-sistematik berbahan aktif Deltamethrin 25 g L-1. Peralatan yang digunakan adalah peralatan budidaya pada umumnya, serta sungkup, timbangan digital, meteran, jangka sorong, alat tulis, dan kamera.

Prosedur Percobaan

Tahap awal dari penelitian adalah pengolahan tanah pada lahan yang akan digunakan untuk percobaan yang dilakukan seminggu sebelum tanam. Penanaman dilaksanakan satu baris untuk satu galur. Selanjutnya pembuatan lubang tanam dengan jarak 80 cm × 15 cm, lalu benih ditanam sebanyak dua benih per lubang.

Pemupukan dilakukan pada saat tanam, untuk Urea 2/3 bagian serta pupuk SP-36 dan KCL sedangkan 1/3 bagian pada 4 MST untuk pupuk Urea dengan cara menyebarnya dalam larikan sedalam 1 cm dengan dosis 150 kg ha-1, 100 kg ha-1, dan 100 kg ha-1.

Penyulaman untuk benih yang tidak tumbuh dilakukan pada waktu satu minggu setelah tanam (1 MST). Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan berupa penjarangan, penyiangan gulma, pembumbunan, penyungkupan, dan pengendalian hama dan penyakit. Penjarangan dilakukan pada saat 2 MST dengan menyisakan satu tanaman dalam satu lubang.

Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan pemberian insektisida non-sistematik berbahan aktif Deltamethrin 25 g L-1 dengan dosis 1 ml L-1 setiap seminggu sekali. Pembumbunan dilakukan pada 3 MST, 5 MST, dan 8 MST. Penyungkupan malai sorgum dilakukan pada saat pengisian malai dimulai pada 11 MST dengan tujuan untuk melindungi biji sorgum dari serangan hama burung.

Panen dilakukan jika 80% tanaman dari satu galur yang sudah masak sempurna ditandai dengan munculnya lapisan hitam (black layer) pada biji.

Pengamatan dilakukan terhadap setiap famili yang terdiri dari 6 tanaman contoh. Peubah yang diamati adalah:

1. Tinggi tanaman yang diukur dari pangkal batang di permukaan tanah hingga ujung malai pada saat menjelang panen.

7 3. Diameter batang yang diukur pada ruas ketiga pada saat fase pengisian biji

sorgum dengan menggunakan jangka sorong.

4. Panjang malai yang diukur dari leher malai sampai ke ujung malai pada saat panen.

5. Diameter malai diukur pada bagian tengah malai pada saat panen.

6. Bobot malai per tanaman yang ditimbang setelah malai dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari.

7. Bobot biji per malai yang ditimbang setelah biji dikeringkan dan setelah biji dirontok.

Prosedur Analisis Data

Perlakuan terdiri atas 32 galur F4, 14 galur BCP1F3 dan 22 galur BCP2F3 tanpa ulangan, serta dua varietas pembanding yakni kedua tetua Numbu dan B-69 yang masing-masing diulang lima kali.

Analisis uji-t

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengggunakan uji-t pada taraf 5% yakni dengan membandingkan galur-galur sorgum generasi awal dengan tetua Numbu.

Komponen Ragam dan Heritabilitas

Heritabilitas merupakan proporsi besaran ragam genetik terhadap besaran ragam fenotipe untuk suatu karakter tertentu (Nasir 2001). Hal ini dapat dirumuskan secara kuantitatif sebagai berikut :

σ2

Kriteria nilai heritabilitas menurut Stanfield (1983) sebagai berikut: 50% ≤ H < 100% = tinggi ; 20% ≤ H < 50% = sedang; 0 ≤ H < 20% = rendah. Nilai ragam dalam galur dan antar galur dihasilkan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi (r) digunakan untuk mencari hubungan antar karakter. Nilai r dirumuskan secara kuantitatif sebagai berikut :

Keterangan :

8

Ʃx2 : jumlah kuadrat terkoreksi dari peubah x Ʃy2 : jumlah kuadrat terkoreksi dari peubah y

Nilai korelasi dikelompokkan dalam tiga taraf, yaitu sangat nyata (P < 0.01), nyata (0.01 ≤ P < 0.05), dan tidak nyata (P ≥ 0.05) (Gomez dan Gomez 1995). Analisis korelasi menggunakan software MiniTab 14.

Kemajuan Seleksi

Besarnya kenaikan hasil yang diperoleh dari karakter yang diseleksi dapat diperkirakan dengan menghitung nilai kemajuan seleksi. Kemajuan seleksi dapat dirumuskan secara kuantitatif sebagai berikut :

G = i . σp . h2 Keterangan :

i : intensitas seleksi pada tingkat 50 % yang besarnya 0.80 σp : simpangan baku fenotipe populasi

h2 : nilai heritabilitas arti luas

Diferensial seleksi merupakan selisih antara nilai tengah galur-galur terseleksi dengan nilai tengah populasi awal. Deferensial seleksi dapat dirumuskan secara kuantitatif sebagai berikut :

Keterangan :

S : diferensial seleksi

: nilai tengah populasi terseleksi : nilai tengah populasi awal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Suhu rata-rata di Kebun Percobaan Leuwikopo, Dramaga pada bulan Februari sampai Mei 2014 adalah 25.75 oC, kelembaban relatif sebesar 86.5 %, dan rata-rata curah hujan sebesar 356.35 mm (BMKG 2014). Derajat keasaman tanah lahan penelitian adalah 4.2 (Balitan 2014), sehingga cukup masam untuk pertumbuhan sorgum. Suhu optimum untuk pertumbuhan sorgum berkisar antara 23 oC – 30 oC dengan kelembaban relatif 20 - 40 % dan curah hujan yang diperlukan berkisar 375 – 425 mm (DEPTAN 1980). Tanaman sorgum dapat tumbuh baik pada pH 5.5 – 6.5 (Rismunandar 1989). Kelembaban yang tinggi menyebabkan pertumbuhan cendawan tinggi sehingga akan menyebabkan pertumbuhan sorgum pada fase vegetatif awal terganggu. Tanah yang masam menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat pada masa vegetatif. Curah hujan pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan curah hujan yang diperlukan sehingga pada fase vegetatif dilakukan penyiraman.

9 berisi rangkaian bunga sorgum. Fase generatif maksimal ditandai dengan selesainya masa anthesis bunga yang kemudian pengisian biji.

Gambar 1 Fase pertumbuhan tanaman sorgum (A) fase vegetatif awal (B) fase vegetatif maksimum (C) fase generatif awal (D) fase generatif maksimum

Tanaman mengalami kerebahan pada saat 9 MST karena hujan deras yang disertai angin kencang. Penyungkupan mulai dilakukan pada saat tanaman memasuki umur 11 MST dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan hasil akibat serangan hama burung pada saat pengisian biji. Pertumbuhan tanaman selama penelitian mengalami gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Hama yang menyerang yaitu belalang (Oxya chinensis), kepik hijau (Nezara viridula), ulat grayak (Spodoptera litura), burung gereja (Passer montanus), dan kutu daun (Aphis sp.). Penyakit yang menyerang tanaman adalah antraknosa dan bercak daun.

Varietas yang dapat dihasilkan pada tanaman menyerbuk sendiri adalah galur murni yang memiliki susunan genetik homozigot. Seleksi yang dilakukan dengan menggunakan seleksi pedigree akan menghasilkan homogen homozigot dalam famili dan heterogen homozigot antar famili. Hal ini dapat dibuktikan dengan keragaan galur-galur sorgum yang diamati. Penampilan malai sorgum antar galur memiliki perbedaan dan penampilan malai dalam sorgum seragam. Keragaan malai galur – galur sorgum ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Keragaan malai galur – galur sorgum (A) galur – galur populasi F4 (B) galur – galur populasi BC1P2F3 (C) galur – galur populasi BC1P1F3

Keragaan Karakter Agronomi Galur-galur Sorgum

Karakter agronomi merupakan karakter yang berhubungan dengan pertumbuhan tanaman. Karakter agronomi yang diamati pada penelitian ini adalah

10

tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Karakter tersebut diamati pada saat menjelang panen yaitu 14 MST. Keragaan karakter agronomi galur-galur sorgum disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman merupakan salah satu karakter yang harus diperbaiki dalam pemuliaan tanaman sorgum karena berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanenan serta resiko rebah. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh jumlah buku, panjang ruas, panjang batang malai dan panjang malai. Tanaman sorgum yang rendah dapat mempermudah pemeliharaan, pemanenan dan terhindar dari resiko rebah. Menurut Purwanto (1986) keuntungan dari tinggi tanaman yang rendah adalah dapat ditanam dengan populasi yang lebih rapat, lebih mudah dalam pemanenan dan pemeliharaan, dan lebih tahan terhadap serangan burung maupun serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, untuk karakter tinggi tanaman pada penelitian ini galur yang diuji diharapkan dapat lebih rendah dibandingkan tetua Numbu.

Tinggi tanaman pada populasi F4 berkisar 145.3 – 230.3 cm dengan nilai tengah 186.7 cm. Berdasarkan uji-t terdapat 12 galur F4 yang memiliki tinggi tanaman yang berbeda nyata lebih rendah dari tetua Numbu (Tabel 1). Perbedaan tinggi tanaman disebabkan oleh ketahanan galur tersebut dengan lingkungan tumbuhnya yang masam. Hal ini dikarenakan pH tanah pada penelitian ini adalah 4.2. Tanaman sorgum yang rendah menunjukan bahwa tanaman tersebut peka terhadap tanah masam, sedangkan tanaman sorgum yang tinggi menunjukan bahwa tanaman tersebut toleran terhadap tanah masam.

Tinggi tanaman populasi BC1P1F3 berkisar 147.8 – 204.2 cm. Terdapat 12 galur BC1P1F3 yang memiliki tinggi yang berbeda nyata lebih rendah dari tetua Numbu (Tabel 2). Tinggi tanaman pada populasi BC1P2F3 yang diuji memiliki kisaran tinggi tanaman 151.9 – 231.2 cm. Terdapat 4 galur yang memiliki tinggi yang berbeda nyata lebih rendah dari tetua Numbu (Tabel 3). Salah satu faktor yang menentukan tinggi tanaman adalah ruas pada batang. Ruas paling seragam terletak pada tengah batang, ruas paling pendek terletak mendekati basal, dan ruas yang terpanjang yaitu pada tangkai malai (Martin 1970).

Jumlah Daun

11 sekitar 3 – 4 hari. Jumlah daun yang ada pada tanaman sorgum umumnya berkisar antara 7 – 18 helai daun.

12

Tinggi tanaman berkorelasi positif dengan jumlah daun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran suatu tanaman maka jumlah daun akan meningkat. Semakin banyak jumlah daun pada tanaman maka fotosintat yang dihasilkan akan meningkat. Fotosintat dari hasil fotosintesis tanaman akan dialirkan ke biji sehingga semakin banyak fotosintat yang dapat dialirkan ke biji maka potensi hasil tanaman tersebut akan meningkat.

Tabel 2 Keragaan dan hasil uji-t galur-galur BC1P1F3 Galur B-69 berdasarkan uji t pada taraf 5%

Diameter Batang

13 BC1P2F3 memiliki diameter batang berkisar 11.4 – 18.5 mm dan terdapat 2 galur yang berbeda nyata lebih tinggi dari tetua Numbu (Tabel 3).

Tinggi tanaman memiliki korelasi positif terhadap diameter batang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tanaman sorgum, maka diameter batang sorgum tanaman tersebut akan semakin lebar. Diameter batang yang lebar menandakan bahwa batang tanaman tersebut kokoh dan tingkat kerebahan yang dimiliki akan berkurang. B-69 berdasarkan uji t pada taraf 5%

Keragaan Karakter Komponen Hasil Galur-galur Sorgum

14

Keragaan karakter komponen hasil galur-galur sorgum disajikan pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.

15

Panjang Malai

Malai sorgum merupakan rangkaian dari bunga sorgum yang kemudian akan menjadi bulir-bulir sorgum. Menurut Sugandi et al (2012) pada umumnya kepadatan, panjang, dan diameter malai sorgum tidak selalu mencerminkan jumlah biji per malai. Galur-galur F4 memiliki panjang malai berkisar 16.7 – 25.0 cm. Berdasarkan uji-t terdapat 20 galur populasi F4 yang berbeda nyata lebih tinggi dari tetua Numbu untuk karakter panjang malai (Tabel 4). Pada populasi BC1P1F3 tidak ada galur yang lebih besar dari diameter malai tetua Numbu (Tabel 6). Panjang malai pada populasi BC1P1F3 berkisar 19.3 – 24.5 cm. Populasi BC1P2F3 memiliki panjang malai berkisar 18.9 – 24.1 cm dan terdapat 11 galur yang memiliki panjang malai berbeda nyata dari tetua Numbu (Tabel 5).

Panjang malai berkorelasi positif dengan diameter malai, bobot malai, dan bobot biji malai-1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang malai maka diameter malai akan besar, bobot malai semakin besar dan bobot biji malai-1 semakin besar sehingga potensi hasil yang dihasilkan akan lebih tinggi.

16

Diameter malai

Diameter malai yang lebar tidak mencerminkan panjang malai yang tinggi ataupun jumlah biji per malai menjadi banyak. Galur-galur F4 memiliki diameter malai berkisar 37.1 – 64.6 mm. Berdasarkan uji-t tidak terdapat galur F4 yang berbeda nyata lebih tinggi dari tetua Numbu, namun terdapat 3 galur yang berbeda nyata lebih tinggi dari tetua B-69 (Tabel 4). Populasi BC1P1F3 memiliki diameter malai 37.3 – 61.7 mm dan tidak terdapat galur yang memiliki diameter malai berbeda nyata dari tetua Numbu (Tabel 6). Diameter malai pada populasi BC1P2F3 berkisar 44.5 – 62.7 mm dan tidak terdapat galur yang memiliki diameter malai

Tabel 6 Keragaan dan sidik ragam uji-t galur-galur BC1P1F3 Galur

Angka yang diikuti oleh 16simbol a : berbeda nyata dari tetua Numbu; b berbeda nyata dari tetua B-69 berdasarkan uji t pada taraf 5%.

17 BC1P2F3 memiliki bobot malai berkisar 51.7 – 116.4 g, dan terdapat 2 galur yang berbeda nyata dari tetua Numbu (Tabel 5).

Bobot malai berkorelasi positif dan sangat nyata terhadap bobot biji malai-1. Hal ini menujukan bahwa semakin berat bobot malai maka bobot biji malai-1 semakin berat pula dan bobot brangkasan malai tidak berpengaruh terhadap bobot biji malai-1 yang dihasilkan pada malai tersebut.

Bobot biji malai-1

Bobot biji malai-1 merupakan karakter yang penting karena berhubungan dengan produksi biji yang dapat dihasilkan oleh tanaman. Galur-galur F4 memiliki bobot biji malai-1 berkisar 28.7 – 101.0 g. Berdasarkan uji-t terdapat 1 galur F4 yang berbeda nyata lebih besar dari tetua Numbu (Tabel 4). Karakter bobot biji malai-1 pada populasi BC1P1F3 berkisar 27.2 – 65.3 g dan tidak terdapat galur yang memiliki bobot biji malai-1 berbeda nyata dari tetua Numbu (Tabel 6). Pada populasi BC1P2F3 bobot biji malai-1 berkisar 36.5 – 83.9 g, terdapat 1 galur yang memiliki panjang malai berbeda nyata dari tetua Numbu (Tabel 5).

Bobot biji malai-1 dipengaruhi oleh panjang malai, diameter malai, dan bobot malai. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi positif dari keempat karakter tersebut. Semakin panjang malai sorgum maka semakin besar bobot biji malai-1. Semakin lebar diameter malai maka bobot biji malai-1 yang dihasilkan akan besar. Semakin besar bobot malai maka akan semakin besar bobot biji malai -1

. Semakin panjang malai maka diameter malai akan besar dan bobot malai juga semakin besar sehingga bobot biji malai-1 akan meningkat.

Perbandingan Ragam Dalam Galur dengan Ragam Antar Galur Sorgum

Keragaman adalah perbedaan penampakan dari suatu sifat (fenotipe) di antara individu-individu dalam suatu populasi (Mangoendidjojo 2003). Perbandingan ragam dalam galur dengan ragam antar galur sorgum disajikan pada Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.

Galur-galur yang memiliki ragam dalam galur lebih rendah dari ragam antar galur akan dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat homozigositas pada galur tersebut sudah tinggi. Penyerbukan sendiri yang menyebabkan peningkatan homozigositas dari generasi ke generasi. Hal ini dikarenakan pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa homozigot bila diserbuki sendiri dan pasangan gen-gen heterozigot akan bersegregasi menghasilkan genotipe homozigot dan heterozigot dengan perbandingan yang sama bila diserbuk sendiri.

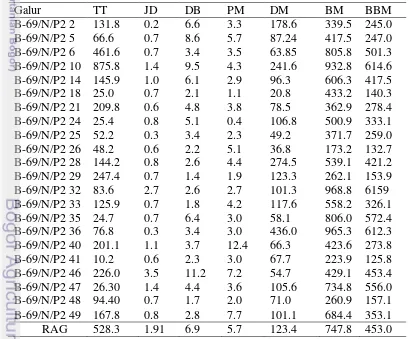

Hasil perbandingan ragam dalam galur dengan ragam antar galur menunjukan bahwa terdapat 32 galur F4 pada karakter tinggi tanaman, 29 galur F4 pada karakter jumlah daun, 26 galur F4 pada karakter diameter batang, 31 galur F4 pada karakter panjang malai, 22 galur F4 pada diameter malai, 25 galur F4 pada karakter bobot malai, dan 25 galur F4 pada karakter bobot biji malai-1 memiliki nilai ragam dalam galur lebih rendah dari nilai ragam antar galur (Tabel 7).

18

Tabel 7 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi F4

Galur TT JD DB PM DM BM BBM panjang malai, DM : diameter malai, BM : bobot malai, BBM : bobot biji malai-1

19 Tabel 8 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi BC1P1F3

Galur TT JD DB PM DM BM BBM panjang malai, DM : diameter malai, BM : bobot malai, BBM : bobot biji malai-1

Tabel 9 Nilai ragam dalam galur dan antar galur populasi BC1P2F3

20

Hasil perbandingan ragam dalam galur dengan ragam antar galur menunjukan bahwa terdapat 14 galur BC1P1F3 pada karakter tinggi tanaman, 10 galur BC1P1F3 pada karakter jumlah daun, 10 galur BC1P1F3 pada karakter diameter batang, 11 galur BC1P1F3 pada karakter panjang malai, 12 galur BC1P1F3 pada diameter malai, 12 galur BC1P1F3 pada karakter bobot malai, dan 11 galur BC1P1F3 pada karakter bobot biji malai-1 memiliki nilai ragam dalam galur lebih rendah dari nilai ragam antar galur (Tabel 8).

Pendugaan Komponan Ragam dan Nilai Heritabilitas Galur-galur Sorgum

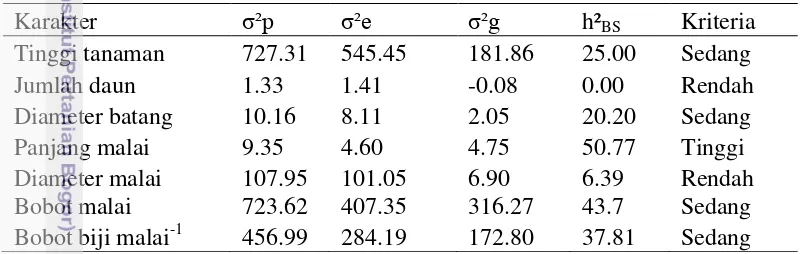

Heritabilitas merupakan proporsi besaran ragam genetik terhadap besaran ragam fenotipe untuk suatu karakter tertentu. Ragam lingkungan pada penelitian ini diduga dari nilai ragam kedua tetua. Hal ini disebabkan karena kedua tetua adalah galur murni, sehingga ragam fenotipe yang muncul bukan disebabkan oleh ragam genotipe melainkan dipengaruhi oleh ragam lingkungan.

Tabel 10 Nilai duga ragam lingkungan, fenotipe, genotipe, dan heritabilitas

Karakter σ²p σ²e σ²g h²BS Kriteria

Tinggi tanaman 727.31 545.45 181.86 25.00 Sedang

Jumlah daun 1.33 1.41 -0.08 0.00 Rendah

Diameter batang 10.16 8.11 2.05 20.20 Sedang

Panjang malai 9.35 4.60 4.75 50.77 Tinggi

Diameter malai 107.95 101.05 6.90 6.39 Rendah Bobot malai 723.62 407.35 316.27 43.7 Sedang Bobot biji malai-1 456.99 284.19 172.80 37.81 Sedang

Karakter yang diamati memiliki nilai heritabilitas dalam arti luas yang rendah hingga tinggi. Karakter panjang malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang tinggi. Tinggi tanaman, diameter batang, bobot malai, dan bobot biji permalai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang sedang. Jumlah daun dan diameter malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang rendah (Tabel 10). Nilai heritabilitas merupakan nilai yang menentukan pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan suatu karakter. Bila suatu karakter memiliki nilai heritabilitas rendah maka karakter tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sedangkan bila suatu karakter memiliki nilai heritabilitas tinggi maka penampilan dari karakter tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik (Sugandi 2012).

21 berpengaruh sudah homosigot, sehingga seleksi dapat dilakukan pada generasi awal. Karakter jumlah daun memiliki nilai heritabilitas nol, hal ini dikarenakan nilai ragam genotipe minus yang menunjukan bahwa nilai ragam lingkungan lebih besar dibandingkan dengan nilai fenotipe.

Berdasarkan nilai heritabilitas dapat ditentukan peubah yang akan dijadikan sebagai kriteria seleksi yaitu peubah yang memiliki heritabilitas arti luas yang tinggi, sehingga panjang malai dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi. Terdapat 19 galur F4, 5 galur BC1P1F3, dan 9 galur BC1P2F3 yang memiliki ragam dalam galur lebih rendah dari ragam antar galur pada karakter panjang malai. Galur-galur tersebut akan dilanjutkan ke generasi selanjutnya.

Korelasi Antar Karakter Galur-galur Sorgum

Korelasi antar karakter tanaman memiliki arti yang sangat penting dalam kegiatan seleksi. Untuk mengestimasi suatu karakter tertentu dapat digunakan penduga yaitu karakter lain yang relatif mudah diamati. Seleksi akan efektif bila terdapat hubungan erat antara karakter penduga dengan karakter yang dituju dalam suatu program seleksi (Nasir 2001). Keeratan hubungan antar karakter menjadi faktor penting dalam pemuliaan tanaman, oleh karena itu perlu dilakukan analisis korelasi antar karakter. Korelasi antar karakter galur-galur sorgum tersaji dalam Tabel 11.

Tabel 11 Korelasi antar karakter galur-galur sorgum

Peubah TT JD DB PM DM BM

JD 0.527**

DB 0.658** 0.435**

PM 0.520** 0.01 0.383**

DM 0.383** 0.434** 0.484** 0.266*

BM 0.508** 0.553** 0.628** 0.408** 0.713** BBM 0.546** 0.533** 0.619** 0.395** 0.730** 0.959** Angka yang diikuti oleh simbol * : berkorelasi nyata pada taraf 5%, ** : berkorelasi sangat nyata pada taraf 1%. TT : Tinggi tanaman, JD : Jumlah daun, DB : Diameter Batang, PM : Panjang malai, DM : Diameter malai, BM : Bobot malai, BBM : Bobot biji malai-1

Nilai koefisien korelasi berada diantara – 1 dan + 1, dengan nilai ekstrem menunjukkan hubungan linear yang sempurna dan nilai tengah nol menunjukan tidak ada hubungan antara kedua peubah. Tanda negatif atau positif pada nilai koefisien korelasi menunjukan arah perubahan pada satu peubah secara nisbi terhadap perubahan lainnya.

22

Hasil korelasi antar karakter galur-galur sorgum yang diuji menunjukkan bahwa semua karakter berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada salah satu karakter maka karakter lain akan meningkat. Namun hubungan antara jumlah daun dengan panjang malai memiliki hubungan yang tidak nyata dan nilai koefisien korelasi yang mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua karakter.

Adanya korelasi positif dan sangat nyata terhadap karakter yang diinginkan dalam pemuliaan tanaman sorgum yakni tinggi tanaman dan bobot biji malai-1 (Tabel 11). Bobot biji malai-1 berkorelasi positif dan nyata terhadap semua karakter. Hal ini sesuai dengan penelitian Mutiah (2013) yang menyatakan bahwa karakter jumlah daun, tinggi tanaman, diameter batang, panjang malai dan bobot malai kering berkorelasi positif dengan bobot biji malai-1.

Kemajuan Seleksi

Seleksi tidak menimbulkan keragaman baru tetapi dapat menghasilkan populasi hasil seleksi dengan nilai tengah yang lebih baik dari populasi asalnya. Besarnya kenaikan hasil yang diperoleh dari karakter yang diseleksi dapat diperkirakan dengan menghitung nilai kemajuan seleksi. Diferensial seleksi merupakan selisih nilai tengah populasi hasil seleksi dengan nilai tengah populasi awal (Falconer 1960).

Seleksi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Seleksi secara langsung merupakan seleksi terhadap karakter yang ingin dituju. Tujuan dari pemuliaan tanaman sorgum adalah untuk mendapatkan tanaman yang memiliki daya hasil tinggi. Daya hasil tercermin dari karakter bobot biji malai-1. Oleh sebab itu seleksi dilakukan pada karakter bobot biji malai-1. Nilai deferensial seleksi dan kemajuan seleksi berdasarkan bobot biji malai-1 disajikan pada Tabel 12.

23 pada karakter diameter malai sebesar 0.73 dengan kemajuan seleksi 0.53. Karakter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan panjang malai mengalami peningkatan. Peningkatan pada karakter tinggi tanaman sebesar 3.51 dengan kemajuan seleksi 5.39. Peningkatan pada karakter jumlah daun sebesar 0.01 dengan kemajuan seleksi nol. Peningkatan pada karakter diameter batang sebesar 0.16 dengan kemajuan seleksi 0.52. Peningkatan pada panjang malai sebesar 0.01 dengan kemajuan seleksi 1.24.

Terjadinya penurunan pada karakter bobot biji malai-1 menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan terhadap hasil sehingga seleksi berdasarkan bobot biji malai-1 dinilai merugikan. Hal ini disebabkan oleh galur-galur terseleksi berdasarkan bobot biji malai-1 masih memiliki keragaman yang luas dan nilai heritabilitas pada karakter bobot biji malai-1 tergolong sedang yakni 37.81 (Tabel 10). Seleksi berdasarkan bobot biji malai-1 dinilai tidak menguntungkan sehingga perlu dilakukan seleksi secara tidak langsung yang berhubungan dengan bobot biji malai-1.

Seleksi secara tidak langsung merupakan seleksi yang dilakukan pada karakter lain untuk mencapai tujuan yakni potensi hasil yang tinggi. Karakter yang dijadikan sebagai kriteria seleksi harus memiliki korelasi yang positif dan nyata terhadap hasil dan memiliki nilai heritabilitas yang lebih tinggi dari hasil. Panjang malai pada penelitian ini memenuhi persyaratan tersebut karena adanya korelasi yang positif dan sangat nyata terhadap bobot biji malai-1 (Tabel 11)serta memiliki nilai heritabilitas yang lebih tinggi dari bobot biji malai-1 yaitu 50.77 (Tabel 10).

Seleksi berdasarkan panjang malai dilihat dari nilai ragam dalam galur yang lebih rendah dari ragam antar galur sehingga didapatkan 33 galur terseleksi. seleksi dan nilai kemajuan seleksi. Nilai diferensial seleksi dan kemajuan seleksi berdasarkan panjang malai disajikan pada Tabel 13.

24

Perkiraan kemajuan seleksi akan sangat tergantung dari heritabilitas, simpangan baku fenotipe populasi yang diseleksi, dan intensitas seleksi. Jika heritabilitasnya tinggi maka kemajuan seleksi semakin baik (Syukur et al. 2012).

Perbaikan hasil pada seleksi berdasarkan panjang malai mengalami peningkatan sebesar 3.78 dengan kemajuan seleksi 5.39. Peningkatan juga terjadi pada karakter lain, namun tidak untuk karakter jumlah daun yang mengalami penurunan. Peningkatan karakter tinggi tanaman sebesar 9.53 dengan kemajuan seleksi 5.39. Peningkatan diameter batang sebanyak 0.51 dengan kemajuan seleksi 0.52. Peningkatan panjang malai sebesar 1.48 dengan kemajuan seleksi 1.24. Peningkatan diameter malai sebesar 0.82 dengan kemajuan seleksi 0.53. Peningkatan bobot malai sebanyak 5.25 dengan kemajuan seleksi 9.41. Karakter jumlah daun mengalami penurunan sebesar 0.02 dengan kemajuan seleksi nol. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria seleksi berdasarkan panjang malai lebih efektif dibandingkan seleksi berdasarkan bobot biji malai-1.

Populasi terseleksi memiliki nilai tengah yang lebih tinggi daripada nilai tengah populasi awal pada karakter yang diamati kecuali karakter jumlah daun (Tabel 13). Nilai diferensial seleksi dipengaruhi oleh ragam pada galur-galur dalam populasi terseleksi. Nilai diferensial seleksi yang rendah pada suatu karakter dikarenakan ragam pada karakter tersebut sempit, sedangkan nilai diferensial seleksi yang tinggi dikarenakan ragam genetik karakter tersebut luas. Nilai diferensial seleksi tertinggi dimiliki oleh karakter tinggi tanaman dan nilai deferensial seleksi terendah dimiliki oleh karakter jumlah daun. Nilai kemajuan seleksi tertinggi dimiliki oleh bobot malai dan nilai kemajuan seleksi terendah dimiliki oleh jumlah daun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Galur-galur generasi awal memiliki keragaan yang berbeda. Terdapat galur – galur yang mempunyai keragaan lebih baik dari kedua tetua. Terdapat galur – galur yang memiliki ragam dalam galur lebih rendah dari ragam antar galur. Panjang malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang tinggi. Tinggi tanaman, diameter batang, bobot malai, dan bobot biji malai-1 memiliki nilai heritabilitas arti luas yang sedang. Jumlah daun dan diameter malai memiliki nilai heritabilitas arti luas yang rendah. Semua karakter berkorelasi positif dengan bobot biji malai-1. Seleksi berdasarkan panjang malai lebih efektif dibandingkan dengan bobot biji malai-1 untuk mencapai hasil yang tinggi tanpa menurunkan karakter lain. Diferensial seleksi tertinggi pada karakter tinggi tanaman dan kemajuan genetik tertinggi pada karakter bobot malai.

Saran

25 Berdasarkan nilai ragam pada panjang malai dan keragaan tanaman terdapat 33 galur yang dapat dilanjutkan ke generasi selanjutnya yaitu, 19 galur F4, 5 galur BC1P1F3, dan 9 galur BC1P2F3. Kriteria seleksi pada penelitian ini adalah panjang malai. Galur-galur terseleksi diharapkan memiliki nilai heritabilitas yang tinggi pada karakter selain panjang malai di generasi selanjutnya sehingga dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi.

DAFTAR PUSTAKA

Acquaah G. 2012. Principles of Plant Genetics and Breeding. United Kingdom (GB) : Blackwell.

Andriani A, Isnaini M. 2013. Morfologi dan Fase Pertumbuhan Sorgum. Di dalam: Sumarno, Damardjati DS, Syam M, Hermanto, editor. Sorgum : Inovasi Teknologi dan Pengembangan. Jakarta (ID) : IAARD Pr.

Athar M. 2012. Performance of Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) as an Energy Crop for Biogas Production [tesis]. Giessen (DE) : Justus Liebig University.

Atklistiyanti C. 2014. Evaluasi Karakter Agronomi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Hasil Persilangan B-69 × Numbu [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

[BALITAN] Balai Penelitian Tanah. 2014. Laporan Hasil Pengujian Tanah. Bogor (ID) : BALITAN.

[Balitsereal] Balai Penelitian Tanaman Serealia. 2014. Database Sorgum dan Gandum [internet]. [diunduh 2014 Juni 6]. Tersedia pada http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&vie w=category&id=47:database-gandum-dan sorgum&Itemid=93&layout.

[BATAN] Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2014. Deskripsi Varietas Unggul Hasil Pemuliaan Mutasi. Jakarta (ID) : batan.

[BMKG] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 2014. Data Iklim. Bogor (ID) : BMKG.

Brown J, Caligari PDS. 2008. An Intruduction to Plant Breeding. Australia (AU) : Blackwell Scientific. hlm 38.

Bullard RW, York JO. 1985. Breeding for Bird Resistance in Sorghum and Maize. Di dalam : Russell GE, editor. Progress in Plant Breeding – 1. Cambridge (UK) : Butterworth & Co.

Campbell NA, Reece JB, Mitchell LG. 2002. Biologi. Lestari R, penerjemah; Safitri A, Sirnarmata L, Hardani HW, editor. Jakarta (ID) : Penerbit Erlangga. Terjemahan dari : Biology. Ed ke-5.

Dabholkar AR. 2006. General Plant Breeding. New Delhi (IN) : Concept Publishing.

[DEPKES] Departemen Kesehatan. 1992. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Jakarta (ID): Bhratara. 57 hlm.

[DEPTAN] Departemen Pertanian. 1980. Teknologi Budidaya Sorgum. Irian Jaya (ID) : DEPTAN.

26

[Ditjen Tanaman Pangan] Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2013. Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam Pengembangan Komoditas Jagung, Sorgum, dan Gandum. Jakarta (ID) : Kementan RI.

Doggett H. 1988. Sorghum: Origin, History, Technology, and Production. Second Edition. Smith CW, Frederiksen RA, editor. Harlow (GB): Longman.

Falconer. 1980. Introduction to Quantitative Genetics. New York (US) : Longman. [FAOSTAT] Food and Agriculture Organization Statistics. 2013. Sorghum Corp

Production Database. Food and Agricultural Organization of the United Nations [internet]. [diunduh 2013 Okt 29]. Tersedia pada

http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/Q/*/E.

Gardner FP, Pearce RB, Mitchell RL. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Herawati S, penerjemah. Jakarta (ID) : UI Pr. Terjemahan dari : Physiology of crop plants.

Gomez KA, Gomez AA. 1995. Prosedur Statistika untuk Percobaan Pertanian. Sjamsudin E, Baharsjah JS, penerjemah. Jakarta (ID) : UI Pr. Terjemahan dari : Statistical Procedures for Agricultural Research.

Helena D. 2000. Pengaruh jarak tanam dalam tumpang sari kedelai (Glycine max (L.) Merril) dengan sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench.) terhadap pertumbuhan dan produksi [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor. House LR. 1985. A Guide to Sorghum. Rosenberg G, editor.Ed ke-2. Andhra

Pradesh (IN): ICRISAT.

[ICRISAT] International Crops Research Institue for the Semi-Arid Tropics. 2004. Sorghum Report [internet]. [diunduh pada 2013 Nov 2]. Tersedia pada:http://www.icrisat.org/text/research/grep/homepage/sorghum/sorghumho mepage.htm.

Mangoendidjojo W. 2003. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman. Yogyakarta (ID): Kanisius. 182 hal.

Martin JH. 1970. History and Classification of Sorgum. Dalam Sorghum Production and Utilization : Major Feed and Food Crops in Agriculture and Food Series. Wall JS, Ross WM, editor. Connecticut (US): The Avi Publishing. hlm 1-27.

Mutiah Z. 2013. Uji Daya Hasil Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) di Tanah Masam Jasinga [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Nasir M. 2001. Pengantar Pemuliaan Tanaman. Jakarta (ID) : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Purwanto D. 1986. Pengujian galur sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) pada dua tingkat pemupukan nitrogen [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian

Sirappa MP. 2003. Prospek pengembangan sorgum di Indonesia sebagai komoditas alternatif untuk pangan, pakan, dan industri. J Litbang Pertanian. 22 (4).

27 Subagio H, Suryawati. 2013. Wilayah dan Penghasil Ragam Penggunaan Sorgum di Indonesia. Di dalam: Sumarno, Damardjati DS, Syam M, Hermanto, editor. Sorgum : Inovasi Teknologi dan Pengembangan. Jakarta (ID) : IAARD Pr. Sugandi R, Nurhidayah T, Nurbaiti. 2012. Variabilitas genetik dan heritabilitas

karakter agronomis beberapa varietas dan galur sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) [skripsi]. Riau (ID) : Universitas Riau.

Syukur M, Sujiprihati S, Yunianti R. Teknik Pemuliaan Tanaman. 2012. Depok (ID) : Penebar Swadaya. Hlm 103-135.

Tabri F, Zubachtirodin. 2013. Budi Daya Tanaman Sorgum. Di dalam: Sumarno, Damardjati DS, Syam M, Hermanto, editor. Sorgum : Inovasi Teknologi dan Pengembangan. Jakarta (ID) : IAARD Pr.

Waniska RD. 2000. Structure phenolic compounds, and antifungal proteins of sorghum caryopses. Technical and institutional options for sorghum grain mold and management : proceedings of an international consultation; 2000 May 18-19. Patancheru, India. India (IN) : ICRISAT. Hlm 72-106.

28

Lampiran 1 Data iklim wilayah Dramaga

29 Lampiran 3 Deskripsi varietas Numbu

Tanggal dilepas 22 Oktober 2001

Asal India

Umur berbunga 50% ±69 hari

Panen ± 100 – 105 hari

Tinggi tanaman ± 187 cm Sifat tanaman Tidak beranak Kedudukan tangkai Di pucuk

Bentuk daun Pita

Jumlah daun 14 helai

Sifat malai Kompak

Bentuk malai Ellips

Panjang malai 22-23 cm

Sifat sekam Menutup sepertiga bagian biji

Warna sekam Coklat muda

Bentuk/sifat biji Bulat lonjong, mudah dirontok Ukuran biji 4.2; 4.8; 4.4 mm

Warna biji Krem

Bobot 1 000 biji 36-37 g Rata-rata hasil 3.11 ton ha-1 Potensi hasil 4 – 5 ton ha-1

Kerebahan Tahan rebah

Ketahanan Tahan hama aphis, tahan penyakit karat dan bercak daun

Kadar protein 9.12%

Kadar lemak 3.94%

Kadar karbohidrat 84.58%

Daerah sebaran Dapat ditanam di lahan sawah dan tegalan

30

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1992 dari bapak Eddy Santoso dan ibu Siti Sutarni. Penulis adalah putri keenam dari enam bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 80 Jakarta dan lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian.