PENGUASAAN TANAH

(Kajian Deskriptif Terhadap Kelompok Pendatang di Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Dalam Bidang Antropologi

Oleh:

Sandrak H Manurung

030905060

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Persetujuan

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan Oleh:

Nama : Sandrak H. Manurung Nim : 030905060

Judul : PENGUASAAN TANAH

Pembimbing Ketua Departemen

Drs. Ermansyah, M. Hum Drs. Zulkifli Lubis, MA NIP. 19660304 199203 1 002 NIP 19640123 199003 1 001

Dekan FISIP USU

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Pengesahan Skripsi ini telah dipertahankan

Oleh:

Nama : Sandrak H. Manurung Nim : 030905060

Judul : Penguasaan Tanah

Pada Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 September 2009 Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang FISIP – USU

Tim Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Drs. Irfan S, M.Si

2. Anggota I : Drs. Lister Berutu, M.A

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat kasih dan anugerahnya maka penulis dapat melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Penguasaan Tanah”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S-1 bidang Antropologi Sosial di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian dan peranserta kepada :

1. Bapak Prof. Arif Nasution, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak. Drs. Zulkifli B Lubis, M.A., sebagai Ketua Departemen Antropologi Sosial FISIP USU yang telah banyak membantu mulai awal perkuliahan hingga penulisan skripsi.

3. Bapak Drs. Ermansyah, M.Hum., sebagai Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dan telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

4. Bapak Drs. Irfan, M.Si., dan Drs. Lister Berutu, M.A., sebagai penguji penulis yang telah memberikan masukan guna perbaikan hasil penelitian ini.

6. Seluruh warga Desa Bongkaras, khususnya yang menjadi informan peneliti, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa Antropologi Aulia Kemala Sari, Palty Simanjuntak, Firdaus, Marta Br Perangin-angin, Nanik, Novita Anis Amalia, Kei, kalian telah lebih dahulu meraih gelar, kini saya sudah menyusul.

8. Adik-adikku; Hery.M, Eva.M, Tony. M, Sari.M, Berty.M, Charles, Hery. S, Elmanuela, Santa, Ronald, atas bantuannya selama kegiatan penelitian di lapangan dan pencarian referensi.

9. Yayasan SABDA, yang memberi peluang awal dalam bekerja dan belajar. Konsorsium PUSAKA (Pusaka, YEL, YES, Walhi), yang telah mengizinkan penulis untuk terlibat dalam program sekaligus menyelesaikan penelitian ini. 10.Teman-teman di GMKI Cabang Medan dan Komisariat FISIP-USU. Kerabat

di INSAN dan SGC (Study Group of Culture) serta JKAI.

11.Rasnarida Dewi Juita Saragih, S.Psi., terima kasih atas perhatian dan kesabaran memberikan motivasi terbaru.

12.Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan pada kesempatan ini, yang telah membantu penulisan dan proses studi.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Menyadari akan keterbatasan penulis, maka skripsi atau hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu koreksi dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan hasi penelitian ini sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Medan, September 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ...iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... viii

ABSTRAK ... ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah ... 1

1.2.Perumusan Masalah ... 6

1.3.Lokasi Penelitian ... 6

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

1.5.Tinjauan Pustaka ... 7

1.6.Metodologi Penelitian ... 12

1.6.1. Tipe Penelitian ... 12

1.6.2. Analisa Data ... 15

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 2.1. Sejarah Singkat Kab. Dairi dan Desa Bongkaras ... 16

2.1.1. Sejarah Kabupaten Dairi ... 16

2.1.2. Sejarah Desa Bongkaras ... 23

2.2. Keadaan Alam dan Batas Wilayah ... 25

2.3. Pola Pemukiman dan Tata Lahan ... 27

2.4. Keadaan Penduduk ... 30

BAB III. TANAH, MARGA SAMBO DAN LEMBAGA ADAT

SULANG SILIMA MARGA CIBRO (LASMO)

3.1. Asal Usul Status Tanah ... 40

3.2. Hubungan Marga Sambo dengan Marga Cibro... 49

3.3. Mekanisme Adat Pengalihan Hak Tanah ... 54

3.4. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Cibro ... 60

3.5. Hubungan Sulang Silima dengan Tanah ... 66

BAB IV. MIGRAN, PENGUASAAN TANAH DAN KONFLIK 4.1. Kehadiran Pendatang di Dairi dan Desa Bongkaras. ... 70

4.1.1. Kehadiran Pendatang di Kab Dairi ... 70

4.1.2. Kehadiran Pendatang di Desa Bongkaras ... 75

4.2. Hubungan Marga Cibro dengan Marga Pendatang ... 78

4.3. Sistem Kepemilikan dan Status Tanah ... 84

4.4. Sengketa Tanah dan Penyelesaiaannya ... 88

4.5. Eksistensi Penguasaan Tanah di Desa Bongkaras ... 93

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 97

5.2. Saran ... 101

DAFTAR PUSTAKA ... 103

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

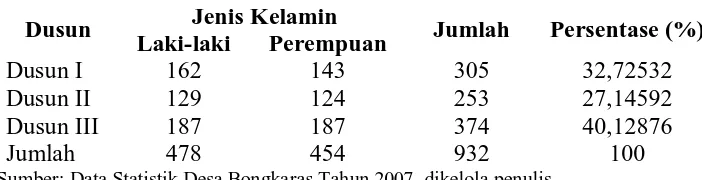

1. Tabel 2.4.1 Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin ... 30

2. Tabel 2.4.2 Komposisi Berdasarkan Kepala Keluarga ... 31

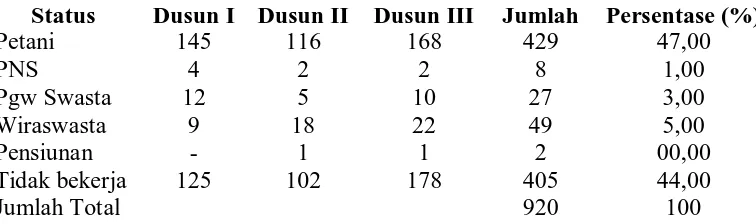

3. Tabel 2.4.3 Komposisi Berdasarkan Pekerjaan ... 31

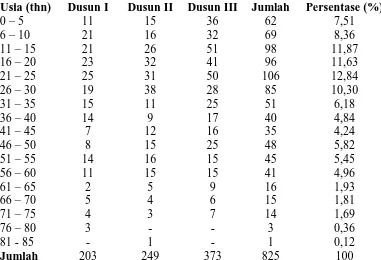

4. Tabel 2.4.4 Komposisi Berdasarkan Usia ... 34

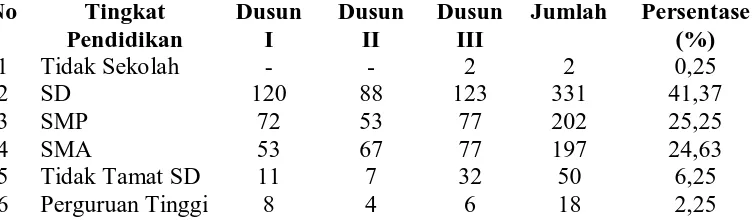

5. Tabel 2.4.5 Komposisi Berdasarkan Pendidikan ... 35

6. Tabel 2.4.6 Jumlah Murid SD Menurut Kelas... 36

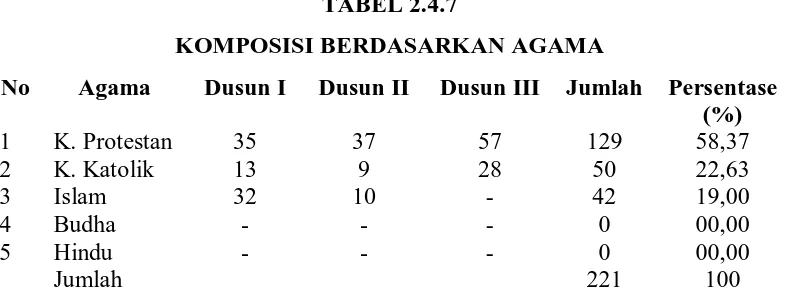

7. Tabel 2.4.7 Komposisi Berdasarkan Agama ... 36

8. Tabel 2.4.8 Komposisi Berdasarkan Etnis ... 37

DAFTAR GAMBAR 1. Gambar 1 Peta Desa Bongkaras ... 27

2. Gambar 2 Lokasi Jalan Dusun II ... 27

3. Gambar 3 Pemukiman Dusun II ... 29

4. Gambar 4 SD Negeri No. 037155 ... 29

5. Gambar 5 Rumah Warga ... 29

6. Gambar 6 Pemukiman Dusun I... 29

7. Gambar 7 Warga Memanen Padi ... 33

8. Gambar 8 Warga Menyuling Nilam ... 33

9. Gambar 9 Pedagang Keliling ... 33

ABSTRAK

Sandrak H Manurung, 2009. Judul skripsi: Penguasaan Tanah. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 104 halaman, 8 daftar tabel dan 10 daftar gambar.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia sehingga memiliki nilai religius-magis. Dalam hukum adat Pakpak tanah dimiliki/dikuasai berdasarkan hukum adatnya yang diatur oleh lembaga adat sulang silima. Marga tanoh merupakan pemilik tanah ulayat. Berkembangnya zaman, pertambahan penduduk menyebabkan terjadinya proses migrasi sehingga menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Demikian halnya di Desa Bongkaras, proses migrasi berlangsung mulai tahun 1930-an. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan bernilai ekonomis.

Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang proses-proses kehadiran serta status dan hak kepemilikan tanah oleh kelompok pendatang yang mengarah pada potensi konflik. Penguasaan tanah di Desa Bongkaras dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif yang melihat proses kehadiran pendatang serta status dan hak kepemilikan tanah. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dan sambil lalu kepada 18 informan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara, selain peneliti juga digunakan pedoman wawancara yang dilengkapi tape recorder dan catatan lapangan. Analisa data dilakukan dari awal hingga penelitian berlangsung yang diurutkan ke dalam pola, tema dan kategori-kategori serta dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Desa Bongkaras terjadi akibat dari kehadiran kelompok pendatang yang terjadi dalam tiga gelombang mulai tahun 1930 – 1950an. Selanjutnya penguasaan tanah terjadi dari marga Sambo kepada marga Cibro dan dari Cibro kepada marga Boang Manalu melalui mekanisme adat rading berru. Selanjutnya, dari marga Cibro kepada marga Purba lebih dikarenakan adanya sejarah asal-usul nenek moyang yang sama. Berikutnya dari marga Purba kepada marga pendatang yang berasal dari etnis Batak Toba seperti marga Sihaloho, penguasaan diperoleh melalui proses jual-beli. Hingga kondisi saat ini kepemilikan tanah di desa tersebut banyak dikuasai oleh kelompok pendatang. Hal ini mengakibatkan hubungan marga-marga tesebut tidak harmonis. Kesimpulan penelitian adalah pentingnya arti tanah secara tidak langsung membentuk hubungan antara kelompok pendatang dengan kelompok asli. Marga tanoh selaku pemilik tanah ulayat hanya dipandang sebagai sejarah saja. Sehingga, status kepemilikan tanah telah beralih menjadi milik secara pribadi yang didominasi oleh kelompok pendatang dengan dilengkapi dokumen-dokumen resmi berdasarkan hukum Negara.

ABSTRAK

Sandrak H Manurung, 2009. Judul skripsi: Penguasaan Tanah. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 104 halaman, 8 daftar tabel dan 10 daftar gambar.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia sehingga memiliki nilai religius-magis. Dalam hukum adat Pakpak tanah dimiliki/dikuasai berdasarkan hukum adatnya yang diatur oleh lembaga adat sulang silima. Marga tanoh merupakan pemilik tanah ulayat. Berkembangnya zaman, pertambahan penduduk menyebabkan terjadinya proses migrasi sehingga menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Demikian halnya di Desa Bongkaras, proses migrasi berlangsung mulai tahun 1930-an. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan bernilai ekonomis.

Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang proses-proses kehadiran serta status dan hak kepemilikan tanah oleh kelompok pendatang yang mengarah pada potensi konflik. Penguasaan tanah di Desa Bongkaras dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif yang melihat proses kehadiran pendatang serta status dan hak kepemilikan tanah. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dan sambil lalu kepada 18 informan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara, selain peneliti juga digunakan pedoman wawancara yang dilengkapi tape recorder dan catatan lapangan. Analisa data dilakukan dari awal hingga penelitian berlangsung yang diurutkan ke dalam pola, tema dan kategori-kategori serta dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Desa Bongkaras terjadi akibat dari kehadiran kelompok pendatang yang terjadi dalam tiga gelombang mulai tahun 1930 – 1950an. Selanjutnya penguasaan tanah terjadi dari marga Sambo kepada marga Cibro dan dari Cibro kepada marga Boang Manalu melalui mekanisme adat rading berru. Selanjutnya, dari marga Cibro kepada marga Purba lebih dikarenakan adanya sejarah asal-usul nenek moyang yang sama. Berikutnya dari marga Purba kepada marga pendatang yang berasal dari etnis Batak Toba seperti marga Sihaloho, penguasaan diperoleh melalui proses jual-beli. Hingga kondisi saat ini kepemilikan tanah di desa tersebut banyak dikuasai oleh kelompok pendatang. Hal ini mengakibatkan hubungan marga-marga tesebut tidak harmonis. Kesimpulan penelitian adalah pentingnya arti tanah secara tidak langsung membentuk hubungan antara kelompok pendatang dengan kelompok asli. Marga tanoh selaku pemilik tanah ulayat hanya dipandang sebagai sejarah saja. Sehingga, status kepemilikan tanah telah beralih menjadi milik secara pribadi yang didominasi oleh kelompok pendatang dengan dilengkapi dokumen-dokumen resmi berdasarkan hukum Negara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Tanah, berapa pun luasnya dapat menjadi sebuah investasi bagi seseorang. Atas tanah tersebut seseorang dapat menjualnya, menanaminya, atau mendirikan suatu bangunan diatasnya. Intinya tanah tersebut dapat menjadi modal dasar kehidupan bagi manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi: fungsi produksi dan fungsi non produksi. Fungsi produksi diartikan bernilai ekonomis, sedangkan fungsi non produksi memiliki nilai religio-magis.

Dalam setiap masyarakat pengungkapan makna tanah dapat terlihat secara berbeda-beda. Purba (1997) mengatakan bahwa pada sistem nilai Batak Toba tradisional tanah merupakan lambang kekayaan dan kerajaan. Memiliki tanah, terutama persawahan memberi status yang tinggi bagi mereka, seperti dalam ungkapan lulu anak, lulu tano.1 Hal senada juga terungkap pada masyarakat Tunggal Serambi Jambi/Batang Pengabuan, dimana tanah merupakan tempat mereka tinggal dan hidup, tempat dimana mereka mencari penghidupan diatasnya, bahkan tanah merupakan pusaka atau warisan dari nenek moyang mereka yang pertama kali merintisnya serta tanah merupakan tempat mereka dikuburkan bila kelak mereka meninggal dunia.2

1

Arti harafiahnya suka akan anak (supaya gabe), juga akan tanah. Ungkapan ini mengandung arti, semakin banyak anak (keturunan) di butuhkan areal pertanian yang luas untuk menghidupi mereka.

2

Berharganya nilai tanah membuat setiap orang berlomba untuk memiliki bahkan menguasai dengan berbagai cara. Hal ini sering membuat terjadinya sengketa akan tanah. Akhir dekade ini, sengketa tanah sering terjadi. Misalnya, kasus sengketa tanah antara PT. PSA dengan masyarakat di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang telah menelan korban jiwa pada tahun 2004.3 Selain itu, sengketa tanah juga terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Desa Kuamangkuning, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, Jambi Barat. Persoalannya karena sebagian lahan telah ditempati oleh warga pendatang dalam program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah. Sementara penduduk setempat masih bersikukuh bahwa lahan yang ditempati adalah milik mereka yang merupakan warisan nenekmoyangnya. Selain itu, sengketa tanah adat Payo Langanuk yang sekarang dijadikan lahan transmigrasi juga belum selesai sejak 1999.4

Faktor penyebab di atas tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat berbagai kebutuhan seperti halnya tanah semakin besar, sehingga menarik perhatian untuk meninggalkan daerah asal dan mulai memilih serta menetap ke daerah lain, baik ke kota ataupun ke desa. Daldjoeni Omba (1998) menjelaskan beberapa faktor penyebab sengketa atas tanah yang dominan adalah: 1. terjadinya perubahan pola pemilikan atau penguasaan atas tanah; 2. tanah yang semula bernilai sosial dan bersifat magic; 3. adanya persepsi mengenai status tanah antara pemerintah dan masyarakat; 4. hubungan kekerabatan pada suku-suku bangsa yang mulai renggang.

3

Baca Sengketa Tanah: Kasus Tanah Tambusai Timur, Riau. Komnas HAM, 2006

4

(1986:117) mengatakan bahwa dalam banyak uraian disebutkan 2 (dua) faktor utama penyebab migrasi desa ke kota yaitu: 1. faktor penarik (pull faktors); 2. faktor pendorong (push factors). Faktor-faktor tersebut adalah; 1. perbandingan jumlah penduduk dengan luas tanah yang terlalu menyolok; 2. kurangnya lapangan pekerjaan di luar pertanian; 3. rendahnya tingkat pendapatan, yang mempengaruhi tenaga kerja. Dalam hal ini migrasi desa ke desa juga dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor tersebut.

Sementara itu, Purba (1997) dalam penelitiannya terhadap migrasi Batak Toba menjelaskan bahwa pada permulaan tahun 1900-an ada 2 (dua) hal yang menyebabkan orang-orang dari Tapanuli, terutama Batak Toba memasuki Dairi (daerah pedesaan). Pertama, kehadiran kolonial Belanda di Tanah Batak. Kedua, usaha missioner Jerman yang ingin memperluas daerah kerjanya.

Secara umum, menurut Purbacaraka dan Halim (1993), hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dibedakan atas dua bentuk, yaitu: “hak ulayat” dan “hak pakai”. Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasannya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Hak pakai ini dapat diberikan keapada anggota kelompok setempat atau kelompok luar, tanah yang tidak digunakan lagi maka akan kembali kepada pemilik ulayat dan dapat diberikan lagi kepada yang lain.

Selanjutnya bentuk penguasaan tanah melalui penyerobotan biasanya dilakukan oleh Negara dan pemilik modal atas dasar pembangunan. Dengan alasan tersebut sudah sering digunakan untuk menguasai tanah rakyat Biasanya kehadiran sebuah perusahaan juga memicu terjadinya penyerobotan tanah.. Contoh kasus perampasan hak atas tanah adat, adalah kasus PT. Freeport yang beroperasi sejak 1967 hingga saat ini, perusahaan-perusahaan HPH, dan lain sebagainya.

Pada proses penguasaan tanah, kemungkinan siapa saja - pemerintah, penguasa, masyarakat pendatang dan setempat - bisa menguasai. Seperti halnya di Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi. Penguasaan tanah adat Pakpak banyak didominasi oleh kelompok pendatang dari luar daerah yang migrasi mulai tahun 1930-an. Dominasi penguasaan tanah oleh kelompok pendatang tersebut dapat memicu potensi konflik terhadap penduduk asal. Selain itu, kehadiran PT. DPM di desa tersebut juga berpotensi menumbuhkan konflik terhadap masyarakat.5

5

Hasil pengamatan lapangan

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini mengambarkan bagaimana status kepemilikan tanah oleh kelompok pendatang di Desa Bongkaras yang dapat menumbuhkan potensi konflik dengan penduduk setempat.

Permasalahan diuraikan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana proses kedatangan kelompok pendatang ?

2. Bagaimana proses penguasaan dan kepemilikan tanah oleh kelompok pendatang ?

3. Bentuk hubungan apa yang terwujud atas penguasaan tanah dari kelompok setempat terhadap kelompok pendatang sebelum dan sesudah kehadiran perusahaan ?.

1.3. Lokasi Penelitian.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang proses-proses kehadiran serta status dan hak kepemilikan tanah oleh kelompok pendatang yang mengarah pada potensi konflik di Desa Bongkaras. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan antropologi dalam memperkaya literatur dan khasanah pengetahuan tentang migrasi, persoalan kepemilikan tanah dan permasalahan yang muncul. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah (terutama aparat desa), lembaga adat, lembaga agama, perusahaan dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berkaitan atas persoalan tanah.

1.5. Tinjauan Pustaka.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Tanah merupakan salah satu sumberdaya alami penghasil barang dan jasa, kebutuhan yang hakiki dan berfungsi esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Tanah sebagai alat produksi menjadi sumber paling menentukan bagi kelangsungan hidup manusia untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kebudayaannya secara lebih luas. Intinya, tanah tersebut dapat menjadi sumber kehidupan bagi seseorang yang bernilai ekonomis dan kultural.

dilihat dari slogan-slogan atau ungkapan-ungkapan yang hidup dan tumbuh di dalamnya. Di Indonesia dikenal dengan istilah tanah tumpah darah, yang berarti tanah atau wilayah yang harus dipertahankan dalam upaya mempertahankan eksistensi bangsa. Hampir setiap daerah di Indonesia mengenal ungkapan yang menyangkut masalah tanah.

Pada masyarakat Bugis dikenal ungkapan tentang betapa hakikinya hubungan antara manusia dengan tanah yakni: “narekko mualai pale, namautona sipolo tana tudangakku tekkualangi soro ritettongkku namo tetti cera

paccappurekku”.6

Sebagaimana masyarakat Papua, pada suku Dayak Kanayatn, kosep “tanah adat” disebut dengan Palasar Palaya, yang memadukan tanah dengan fungsi-fungsinya bagi kehidupan manusia. Ada batas-batas territorial pengelolaan sumberdaya alam pada satu kampung (ampu sakampongan). Berbagai fungsi yang dikenal adalah tanah keramat (panyugu, padagi, pantulak, dll), tempat berburu dan tempat berladang (balubutatu, bawas), tanah bersawah (tawakng, bancah),

Di masyarakat Papua, tanah diibaratkan sebagai “ibu kandung”.

Sebagai ibu, tanah memberikan kehidupan kepada anak-anaknya. Selain bernilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai kultural-spritual, dengan sistem kepemilikan yang berbentuk komunal. Kepemilikan tanah di Papua berkaitan dengan keberadaan serta penguasaan suatu etnik atas wilayah tertentu (Anonimous, 2006a). Demikian halnya di Jawa, dikenal istilah sedumuk batu senyari bumi, artinya sekecil apapun tanah yang dikuasai, keberadaannya sudah menyatu dengan petani sehingga harus dipertahankan (Suhendar dan Winarni, 1998;2).

6

perkebunan rakyat (kabon gatah, kampokng buah), dan cagar budaya (timawakng). Selain itu, juga ada tanah colap tornat pusaka (tanah yang dingin), yaitu tanah perjanjian adat yang turun temurun harus tetap diabadikan (pusaka). Tanah ini ada disetiap kampung. Suku Baduy juga mengenal “tanah larangan” yaitu daerah yang dilindungi dan tidak sembarang orang dapat masuk dan berbuat sekehendaknya (Permana, 2003).

Pengungkapan makna tanah yang bernilai ekonomis dan sakral tersebut juga terungkap pada masyarakat lain. Purba (1997) menjelaskan dalam sistem nilai Batak Toba tradisional, memiliki tanah, terutama persawahan memberi status yang tinggi bagi mereka. Tanah merupakan lambang kekayaan dan kerajaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, setiap keluarga ingin memperluas areal pertaniannya. Selain itu menguasai lahan yang lebih luas yang di dalamnya dapat membangun ‘kerajaan’ buat diri dan anggota keluarga kelak. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam adat Batak Toba 3 H yakni; hagabeon, hamoraon, hasangapon, seperti terungkap sebagai lulu anak, lulu tano; yang arti harafiahnya suka akan anak (supaya gabe), juga suka akan tanah.

Dari hasil penelitian Purba (1996;35-50) menunjukkan bahwa kehadiran Batak Toba ke Dairi, khususnya Sidikalang selain alasan kolonial dan misionaris juga ada pendatang dengan tujuan membuka persawahan. Di bidang pertanian, orang Batak Toba memperkenalkan metode persawahan dan membuka perkebunan-perkebunan kopi salah satu upaya memanfaatkan lahan luas, yang selama itu nampak sebagai hutan. Sepanjang perjalanan waktu, para migran mulai memasuki daerah-daerah sekitarnya. Mereka memperoleh lahan melalui aturan adat.

Membicarakan perpindahan orang Batak Toba dari Tapanuli Utara tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan nilai-nilai filosofis mereka yang masih dipegang teguh hingga dewasa ini. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk migrasi. Biasanya keluarga-keluarga muda yang baru berdikari, manjae, dapat mendorong pendirian rumah-rumah baru di kampung yang sama.

Implikasinya pertambahan jumlah penduduk semakin pesat menimbulkan tekanan terhadap lahan pertanian dan bagi perkampungan. Sebagai akibatnya mereka tidak dapat bertahan lama di huta asal sehingga muncul alternatif untuk membuka lahan pertanian dan perkampungan baru di luar huta asal bahkan ke daerah yang lebih jauh di luar batas budaya sendiri.

Lebih lanjut Purba (1996) menjelaskan, migrasi Batak Toba yang disebutnya marserak memiliki istilah-istilah antara lain; manombang, mangaranto, marjalang, merlopong, mangombo, mangalului jampalan na lomak

Kampung baru yang mereka buka menjadi daerah ‘kerajaannya’ dan tidak jarang memberi nama sama dengan kampung asal atau marga pembukanya.

Perpindahan penduduk seperti Batak Toba di Dairi yang telah banyak menguasai tanah dapat memicu potensi konflik terhadap penduduk yang menggangap hak ulayatnya. Dietz dalam Erpan F menyatakan bahwa pada dasarnya, gejala konflik dalam hubungan-hubungan agrarian ini berakar pada pertentangan klaim menyangkut tiga hal berikut:

1. Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agrarian dan kekayaan alam yang menyertainya.

2. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agrarian dan kekayaan alam itu.

3. siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian dan kekayaan alam tersebut.

George Aditjondro, dalam uraiannya secara khusus menyoroti bahwa konflik-konflik horizontal tentang tanah di masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Kurangnya perhatian terhadap konflik horizontal menurutnya disebabkan oleh dua hal, yaitu kompleks atau rumitnya permasalah tersebut dari pada konflik vertical seperti konflik rakyat melawan Negara. Sehingga sangat relevan untuk mengkaji persoalan-persoalan tanah yang berada ditengah-tengah masyarakat.

1.6. Metodologi Penelitian. 1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipekan deskriptif kualitatif. Suatu penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang proses-proses kehadiran kelompok pendatang serta status dan hak kepemilikan atas tanah di Desa Bongkaras yang dapat menumbuhkan potensi konflik terhadap penduduk setempat yang dianggap memiliki tanah ulayat di desa tersebut.

Data dapat dikelompokkan 2 (dua) jenis yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

informan terhadap penguasaan tanah di Desa Bongkaras. Observasi partisipasi dilakukan untuk mengamati pengelolaan tanah, batas-batas tanah. Selama proses observasi, penelitian ini dilengkapi dengan kamera foto.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara sambil lalu yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder) dan dituangkan ke dalam catatan lapangan. Kedua jenis wawancara

tersebut dilakukan guna memperoleh keterangan sesuai masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai (informan). Wawancara mendalam menggunakan pedoman (guide) wawancara, sedangkan wawancara sambil lalu tanpa pedoman wawancara. Untuk memperlancar proses wawancara, terlebih dahulu dibangun hubungan baik (rapport) dengan informan. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan pokok atau kunci dan informan biasa, sedangkan wawancara sambil lalu ditujukan kepada informan lain yang ditemui saat penelitian berlangsung, misalnya di warung, di jalan.

agama dan masyarakat yang mempunyai sengketa tanah dan yang dianggap respek terhadap masalah yang diteliti.

Informan biasa adalah orang yang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan biasa disini adalah masyarakat yang berada di lokasi penelitian yang mengetahui tentang kehadiran kelompok pendatang dan kepemilikan tanah. Informan biasa terdiri dari keluarga/kerabat, tetangga dan teman informan kunci.

Wawancara mendalam yang ditujukan kepada informan kunci atau pokok untuk memperoleh informasi tentang kehadiran kelompok pendatang, proses pengalihan tanah, status kepemilikan tanah serta peran lembaga adat sulang silima marga Cibro dalam mengontrol tanah. Sedangkan wawancara mendalam yang

ditujukan kepada informan biasa untuk memperoleh informasi tentang persoalan yang muncul atas tanah, pengelolaan tanah dan pandangan penduduk setempat terhadap penduduk pendatang. Wawancara sambil lalu yang ditujukan kepada informan lain untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara memperoleh tanah dan arti tanah.

b. Data Sekunder

1.6.2. Teknik Analisa Data.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Kabupaten Dairi dan Desa Bongkaras 2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Dairi.

Dairi merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data resmi Kabupaten Dairi, pemerintahan ini telah terbentuk sebelum kehadiran kolonial Belanda, yaitu sekitar tahun 1852 - 1942. Adapun struktur pemerintahan saat itu adalah:

1. Raja Ekuten atau Takal Aur, sebagai pemimpin satu suak atau yang terdiri dari beberapa marga.

2. Pertaki, sebagai Pemimpin satu kuta atau kampung setingkat dibawah Raja Ekuten.

3. Sulang Silima, sebagai pembantu Pertaki pada setiap kuta (kampung), yang terdiri dari:

1. Perisangisang

2. Perekurekur

3. Pertulantengah

4. Perpunca Ndiadep

Sesuai struktur tersebut, maka wilayah Dairi dibagi dalam 5 (lima) Suak, yaitu:

1. Simsim, meliputi wilayah Salak, Kerajaan, Sitellu Tali Urang Julu,

Sitellu Tali Urang Jehe.

2. Keppas, meliputi wilayah Sitellu Nempu, Siempat Nempu, Silima

Pungga-pungga, Lae Luhung (Lae Mbereng) dan Parbuluan.

3. Pegagan, meliputi wilayah Pegagan Jehe, Silalahi, Paropo, Tongging

(Sitolu Huta) dan Tanah Pinem.

4. Boang, meliputi wilayah Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang,

Singkil.

5. Kelasen, meliputi wilayah Sienem Koden, Manduamas dan Barus.

Struktur yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan hubungan antar suak. Hubungan tersebut sangat erat kaitannya satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari kesamaan kebutuhan aspek sosial budaya dan terjalinnya rantai perekonomian. Kondisi daerah Dairi sebagian besar pengunungan. Mata pencaharian penduduk umumnya memproduksi hasil hutan, seperti rotan, damar, kapur barus, kemenyan dan kayu. Hasil tersebut diperdagangkan melalui pelabuhan Barus, Singkil dan Runding.

Kehadiran kolonial Belanda di Indonesia, sangat mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan di Dairi. Perubahan tersebut dapat dilihat dimana Dairi menjadi satu Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh seorang Demang yang

bagian dari Asisten Residen Batak Landen yang berpusat di Tarutung. Pemerintahan tersebut sudah berlaku ketika adanya perlawanan Sisingamangaraja XII sampai menyerahnya Belanda atas pendudukan Nippon pada tahun 1942.

Setelah perang Sisingamangaraja XII usai (1907), wilayah Dairi dimasukkan oleh pemerintahan kolonial Belanda ke dalam wilayah Keresidenan Tapanuli Utara/Tanah Batak/Bataklanden. Keresidenan Tapanuli Utara berpusat di Tarutung yang dipimpin seorang Residen. Keresidenan Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) onderafdeeling yaitu: onderafdeeling Samosir, Toba (Balige), Hoogvlakte Van Toba (Siborong-borong), Silindung (Tarutung) dan Dairilanden.

Onderafdeeling dipimpin seorang Demang. Wilayah onderafdeeling dibagi atas

beberapa onderdistrik yang dipimpin Asisten Demang. Onderdistrik terdiri dari beberapa negeri (bius) yang dipimpin oleh seorang Kepala Negeri (jaihutan). Negeri terdiri dari beberapa desa (horja) yang dipimpin Kepala Kampung (pengulu). Kampung terdiri dari beberapa dusun (huta) yang dipimpin Raja Huta. Pengulu biasanya dipilih dari salah seorang raja huta. Onderafdeeling Dairilanden berpusat di kota Sidikalang (Sangti, 1967).

Selama penjajahan Belanda, daerah Dairi mengalami pengurangan wilayah. Hal ini dikarenakan tertutupnya hubungan antar wilayah. Adapun wilayah-wilayah yang berkurang dari Dairi antara lain:

1. Tongging yang menjadi wilayah Tanah Karo

2. Menduamas dan Barus menjadi wilayah Tapanuli Tengah

4. Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Gelombang dan Runding menjadi wilayah Aceh Selatan.

Untuk mempermudah Pemerintahan Belanda, maka Belanda membagi daerah Dairi menjadi 3 (tiga) onderdistik antara lain:

1. Onderdistik Van Pakpak yang meliputi 7 kenegerian yakni; Sitelu

Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hulu, Parbuluan dan Silalahi Paropo.

2. Onderdistik Van Simsim yang meliputi 6 kenegerian yakni; Kerajaan, Siempat Rube, Mahala Majanggut, Sitellu Tali Urang Jehe, Salak, Ulu Merah dan Salak Pananggalan.

3. Onderdistrik Van Karo Kampung yang meliputi 5 kenegerian yakni;

Lingga (Tigalingga), Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Juhar Kidupen Manik dan Lau Juhar.

Tahun 1942, kolonial Belanda jatuh atas pendudukan Dai Nippon. Pada saat itu hingga Republik Indonesia merdeka, Jepang tidak merubah pemerintahan. Namun Jepang mengganti istilah jabatan pemimpin dengan:

1. Demang menjadi Guntyo

2. Asisten Demang menjadi Huku Guntyo 3. Kepala Negeri menjadi Bun Dantyo 4. Kepala Kampung menjadi Kuntyo

melengkapi dan menampung aspirasi masyarakat, anggota komite dipilih sebanyak 35 orang yang mewakili setiap daerah Dairi dan setiap Urung (kewedanan). Agar mempermudah kerja komite maka dibentu pembantu Komite Nasionbal . Adapun tugas utama dari Komite Nasional adalah:

1. Menyelesaikan pemilihan Dewan Negeri 2. Menyelesaikan Pemilihan Kepala Kampung 3. Membentuk Pemerintahan dan Badan Perjuangan

Pada tanggal 6 Juli 1947, Agresi Belanda menduduki Sumatera Timur. Hal ini membuat putera Dairi yang berada di sana kembali mengungsi ke Dairi. Demikian juga halnya dengan putera asal Tapanuli. Untuk melancarkan pemerintahan serta menghadapi perang melawan agresi Belanda, maka Residen Tapanuli yang dipimpin oleh Dr. Ferdinan Lumban Tobing selaku Gubernur Militer Sumatera Timur dan Tapanuli menetapkan Tapanuli menjadi 4 (empat) Kabupaten. Pembagian wilayah meliputi; Silindung, Humbang, Toba Samosir dan Dairi. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 1947, yang kemudian ditetapkan mejadi hari jadi Kabupaten Dairi.

Setelah Dairi ditetapkan menjadi kabupaten, maka diangkat Bupati yang saat itu dipimpin oleh Paulus Manurung. Bupati berkedudukan di Sidikalang dengan memiliki 3 (tiga) wilayah kewedanan antara lain:

1. Kewedanan Sidikalang, terdiri dari Kecamatan Sidikalang dan Sumbul 2. Kewedanan Simsim, terdiri dari Kecamatan Kerajaan dan Salak

Menjelang Agresi Kedua tanggal 23 Desember 1948, Belanda menduduki Kota Sidikalang dan Tiga lingga. Hal ini membuat Bupati Dairi Paulus Manurung menyerah. Sebagian besar Pegawai Negeri mengungsi dari kota untuk menghindari serangan Belanda. Untuk menyusun strategi melawan agresi Belanda, maka Mayor Slamat Ginting selaku Komandan sektor III Sub teritorium VII menyusun strategi Pemerintahan Militer. Untuk lebih menyempurnakan Pemerintahan Militer, wilayah Dairi dimekarkan dari 6 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, antara lain; Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Parbuluan, Silalahi Paropo, Pegagan Hilir, Tiga lingga, Gunung Sitember, Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Kerajaan, Salak.

Tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Dairi kepada Pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu, Pemerintahan Militer Dairi kembali dalam Pemerintahan Sipil. Selanjutnya, wilayah dairi kembali dibagi dari 12 kecamatan menjadi 8 kecamatan yakni; Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Salak, Kerajaan, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu, Tiga Lingga dan Tanah Pinem.

Tahun 1958, hubungan daerah Dairi terputus dengan Tapanuli Utara (Tarutung). Hal ini dikarenakan terjadinya pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Melihat hal tersebut serta menjaga Kefakuman pemerintahan, Gubernur KDH Sumatera Utara mengeluarkan Surat Perintah tanggal 28 Agustus 1958 No.565/UPS/1958 dengan menetapkan daerah Dairi menjadi wilayah Administratif yakni Koordinator Shap yang langsung berurusan dengan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, atas dasar pertimbangan efesiensi dan efektivitas pemerintahan, maka pemerintah pusat menyetujui serta menetapkan pembentukan kembali Kabupaten Dairi dengan UU No. 4 Perpu 1964, terhitung mulai 1 Januari 1964, kemudian menjadi UU No.15 Tahun 1964 yang berlaku sekarang.

2.1.2. Sejarah Desa Bongkaras.

Sejarah Desa Bongkaras tidak bisa terlepas dari sejarah marga Cibro selaku pemilih tanah ulayat saat ini. Menurut penuturan seorang keturunan marga Cibro, sekitar 300-an tahun yang lalu, pernah terjadi graha (perang saudara) di wilayah kekuasaan marga Sambo dengan kelompok pendatang yaitu Kerajaan Ujung. Saat peperangan terjadi pihak Sambo meminta bantuan dari seorang laki-laki tangguh dari luar nagari Sambo. Alhasil pihak Sambo memenangkan peperangan. Raja Sambo sangat senang atas bantuan seorang pemuda tersebut sehingga ia tidak menginginkannya pergi dari luar daerahnya. Untuk mencapai keinginannya maka raja berniat menikahkan pemuda tersebut dengan salah satu dari 7 (tujuh) putrinya. Pemuda itupun mengikuti permintaan raja dan memilih putrinya yang paling bungsu dan cantik (tetapi memiliki cacat pada kakinya) untuk dipersunting. Setelah menikah dengan putri raja, laki-laki tersebut berniat pergi ke luar kampung bersama istrinya. Sebelum pergi, istrinya meminta tanah atau hutan (gading meratah) kepada Raja Sambo untuk dijadikan areal perladangan mereka. Raja Sambo dengan senang hati mengabulkan permintaan putrinya. Saat itu, Raja memberikan daerah Tuntung Batu (kini Tuntung Batu telah dimekarkan menjadi empat desa; Desa Tuntung Batu, Bongkaras, Longkotan dan Bonian) atas permintaan putrinya.

ke tengah hutan. Kemudian, seekor rusa menemukan anak itu. Rusa tersebut menjilati dan mengoyak-ngoyak bungkusan itu sampai anak itu mulai kedengaran menangis. Mulai saat itu, rusa tersebut merawat anak itu hingga berumur 7 (tujuh) tahun.

Suatu ketika, penduduk Tuntung Batu berburu rusa. Saat berburu mereka menemukan seekor rusa bersama anak manusia. Oleh karena merasa aneh, mereka membawa rusa dan anak itu ke desa, anak itupun diberi nama Brro (sejenis tanaman seperti tebu). Seiring berjalannya waktu Brro disebut menjadi Cibro. Setelah Cibro tumbuh dewasa, ia menikah dan mempunyai tiga anak. Salah satu anaknya merantau ke daerah Tanah Karo (diyakini menjadi marga Taringan), satu lagi merantau ke daerah Simalungun (diyakini menjadi marga Purba) dan satu lagi tetap tinggal di Tuntung Batu (memakai marga Cibro). Anak Cibro yang tinggal di Tuntung Batu tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu; perisang-isang, pertulan tengah, perekur-ekur. Dari mereka inilah keturunan Cibro

berkembang dan tersebar hingga saat ini.

Tidak ada warga Bongkaras yang tahu persis asal usul nama desa. Namun menurut penuturun dari marga Cibro bahwa nama bongkaras berasal dari sebuah bongkahan pohon besar yang kerasnya seperti besi dan jumlah pohon seperti itu cukup banyak. Pada zaman dahulu daerah ini tidak dikelola oleh keluarga marga Cibro karena dianggap tidak produktif. Ketika kehadiran kelompok pendatang yang berasal dari Simalungun (marga Purba), pihak marga Cibro memberikan izin untuk di jadikan tempat parsopoan (gubuk) dan pargadong-gadongan (perladangan). Seiring berjalannya waktu, kehadiran kelompok pendatang mulai banyak menghuni Desa Bongkaras. Hingga kondisi saat ini, mayoritas penduduk berasal dari kelompok pendatang.

2.2. Keadaan Alam dan Batas Wilayah.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Desa Bongkaras merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara. Luas keseluruhan desa ini 760 Ha dengan batas administrasi sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonian

- sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sapo Komil (Longkotan) - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuntung Batu

Desa Bongkaras terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni; Dusun I dan II berada di Bongkaras I, dusun III berada di Bongkaras II. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun yang diangkat oleh Kepala Desa. Saat ini Kepala Desa Bongkaras adalah Marijon Manik.

Keadaan alam Desa Bongkaras terletak diantara 98°7´30¨ BT dan 2°48´30¨ LU, dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Secara umum, Desa Bongkaras berbentuk perbukitan. Sebagain daerah berbentuk dataran dengan permukaan yang bergelombang. Temperatur udara di desa tersebut 56 sampai dengan 65 C dan kelembapan anatara 70-75%. Luas keseluruhan desa ±760 Ha dengan perincian penggunaan sebagai berikut; persawahan 130 Ha, pemukiman serta perkarangannya 50 Ha, perladangan 200 Ha dan hutan 380 Ha.

Wilayah Desa Bongkaras dikelilingi oleh 7 (tujuh) daerah perbukitan (harangan/tombak) yaitu; harangan Sikalombun, harangan Batu Kapur, harangan Salapsa, harangan Panapal, harangan Simantas, harangan

Wilayah Desa Bongkaras yang berbukit tidak terlepas dari bentuk keseluruhan Kabupaten Dairi. Dairi merupakan deretan panjang pegunungan Bukit Barisan yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Di punggung Bukit Barisan tersebut letak Kabupaten Dairi, sehingga topografi dan permukaan tanah terlihat berbukit-bukit, bergunung, berlembah, dan hanya sedikit yang mendatar.

Berikut ini merupkan gambar lokasi Desa Bongkaras:

Foto 17 Foto 28

2.3. Pola Pemukiman dan Tata Lahan.

Desa Bongkaras merupakan desa paling akhir yang dapat ditemui di arah Selatan dari Kecamatan Silima Pungga-pungga. Jarak antara kantor camat dengan Desa Bongkaras ± 4 km dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit menggunakan bus atau sepeda motor. Sebelum menemukan desa ini, jika perjalanan dimulai dari kantor Camat yang terletak di Kelurahan Parongil, maka kelompok pemukiman pertama yang dijumpai setelah ‘simpang tiga’ adalah pemukiman Desa Longkotan (bagian dusun I Desa Longkotan). Perjalanan selanjutnya akan melewati jembatan Lae Song-sang (sungai) sebagai batas wilayah Desa Longkotan dengan Desa

Tungtung Batu. Kemudian akan ditemui pemukiman penduduk Desa Tuntung

7

Peta Desa Bongkaras yang diolah dari Citra Satelit

8

Batu. Selanjutnya akan ditemui Gereja HKBP sebelah kiri jalan dan sekitar 10 meter setelah gereja disisi kanan akan ditemui Masjid, maka daerah itu adalah tanah Bongkaras.

Ketika memasuki Desa Bongkaras, beberapa rumah pertama yang dijumpai terlihat permanen, sebahagian lagi semi permanen dengan lantai semen, dinding setengah batu, setengah papan. Umumnya bangunan rumah cenderung semi permanen. Kebanyakan rumah penduduk dicat berwarna terang dan beratap seng yang sudah berwarna kecoklatan. Hampir seluruh rumah penduduk memiliki perkarangan (halaman) yang luas. Perkarangan tersebut dijadikan sebagai tempat menjemur hasil tani seperti padi, nilam serta sebagai tempat saat acara pesta.

Lokasi pemukiman di desa ini mengelompok pada dua daerah, yaitu dusun bongkaras I dan bongkaras II. Saat ini dusun Bongkaras I dimekarkan menjadi 3 (dua) dusun yaitu dusun I dan II. Sedangkan Bongkaras II menjadi dusun III. Daerah tersebut tidak mempunyai nama khusus untuk tiap dusun.

Sekitar 300 meter dari gereja HKBP akan dijumpai sebuah persimpangan. Jika ke kiri adalah arah perumahan penduduk dan jalan tanah menuju persawahan dan perladangan. Apabila ke arah kanan akan menuju perumahan penduduk bongkaras II. Sekitar 200 meter ke arah kanan, akan menemukan arah jalan berbelok ke kiri menurun. akan ada sebuah jembatan yang menghubungkan dusun bongkaras-2. Setelah melewati jembatan, akan terlihat areal persawahan penduduk bongkaras. Perjalanan berikutnya sedikit mendaki untuk menuju rumah penduduk dusun 3 bongkaras. Pemukiman dusun 3 berlapis-lapis, beberapa bagian rumah-rumah penduduk terlihat berlapis tiga dengan rumah-rumah yang cenderung tergolong semi permanen dan rata-rata tidak memadai. Pada bagian ujung desa terdapat sebuah SD Negeri dengan halaman yang cukup luas. Dibelakang sekolah tersebut terdapat areal perladangan dan harangan (hutan). Berikut ini gambar pola pemukiman di Desa Bongkaras:

Foto 39 Foto 410

Foto 511 Foto 612

9

Foto pemukiman Dusun II

10

2.4. Keadaan Penduduk.

Penduduk Desa Bongkaras dihuni oleh beberapa etnis yaitu; etnis Pakpak, Batak Toba, Simalungun dan Karo. Etnis Pakpak merupakan penduduk asli Desa Bongkaras. Sementara etnis yang lain merupakan kelompok pendatang. Saat ini penduduk Desa Bongkaras mayoritas berasal dari etnis Batak Toba.

Komposisi penduduk Desa Bongkaras menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.4.1

KOMPOSISI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Dusun Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Laki-laki Perempuan

Dusun I 162 143 305 32,72532

Dusun II 129 124 253 27,14592

Dusun III 187 187 374 40,12876

Jumlah 478 454 932 100

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis

Berdasarkan tabel I diatas, terlihat perbandingan jumlah jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda. Jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 478 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 454 jiwa. Dari setiap dusun juga menunjukkan jumlah yang sebanding. Hal ini terlihat bahwa di Dusun I, jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 162 jiwa, perempuan sebanyak 143 jiwa. Dusun II, jumlah laki-laki sebanyak 129 jiwa, perempuan sebanyak 124 jiwa. Sementara di Dusun III jumlah laki-laki sebanyak 187 jiwa sedangkan jumlam perempuan sebanyak 187 jiwa.

11

Foto rumah warga

12

TABEL 2.4.2

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis.

Sementara itu, berdasarkan tabel II diatas terlihat komposisi penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Desa Bongkaras terdapat sebanyak 284 KK. Jika dilihat berdasarkan dusun, lebih banyak penduduk yang bermukim di Dusun III dengan jumlah 81 KK. Sedangkan di Dusun I sebanyak 68 KK dan Dusun II sebanyak 55 KK.

TABEL 2.4.3

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis

dikarenakan harga jual nilam sangat tinggi, harga 1Kg (kilogram) nilam saat ini mencapai Rp. 950.000,-. Pasaran nilam paling tinggi pernah mencapai Rp. 1.200.000,-/Kg dan harga yang paling rendah mencapai Rp. 250.000,-. Umumnya nilam ditanam di pinggir hutan, sehingga warga memperluas pembukaan kawasan hutan lindung. Hal ini dikarenakan nilam sangat subur dan banyak mengandung minyak jika ditanami di areal bukaan baru. Selain itu, warga lebih mudah mencari bahan bakar untuk proses penyulingan.

Sebagaian penduduk menjual hasil taninya kepada toke (pengumpul) yang datang membeli ke desa. Selain itu, beberapa warga juga menjual ke pekan (pasar) yang diadakan setiap hari rabu selama satu minggu sekali di Parongil (ibukota kecamatan). Biasanya saat hari pekan, warga bongkaras banyak ke warung kopi atau warung lainnya sampai pertengahan hari. Setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaannya di ladang.

Selain bertani, masyarakat bongkaras juga bertenak itik, ayam dan ikan mas sebagai penghasilan tambahan. Dahulunya Desa Bongkaras terkenal dengan penghasil ikan mas yang dibudidaya secara tradisional yang disebut mina padi. Setelah program subsidi bibit padi unggul dari pemerintah berjalan, budidaya ikan mas dibuat pada lokasi yang berbeda dari lahan padi. Hal ini dikarenakan bibit padi unggul tersebut dapat dipanen 2 (dua) kali dalam setahun, sementara ikan yang disemai saat menanam padi tersebut belum dapat dipanen. Saat ini hanya beberapa keluarga yang masih membudidayakan ikan mas.

dapat menjual 90-100 kaleng tuak ke luar desa. Harga tuak jika dijual di desa Rp. 35.000,-/kaleng sedangkan jika dijual ke luar desa seperti ke sidikalang (ibukota kabupaten) bisa mencapai Rp. 45. 000,-/kaleng. Sebagian penduduk juga bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil seperti guru sekolah dasar dan pegawai kecamatan. Selain itu, penduduk juga bekerja sebagai pegawai swasta, supir, pedagang dengan membuka warung-warung yang menjual bahan pokok.

Berikut ini merupakan gambar beberapa pekerjaan warga:

Foto 713 Foto 814

Foto 915 Foto 1016

13

Foto warga sedang memanen padi

14

Foto warga sedang menyuling nilam

15

Foto pedagang keliling

16

TABEL 2.4.4

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis

TABEL 2.4.5

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis

TABEL 2.4.6

JUMLAH MURID SD MENURUT KELAS

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase (%)

I 7 10 17 13,30

Sumber: Data Statistik Desa Bongkaras Tahun 2007, dikelola penulis

Kemajuan tingkat pendidikan di Desa Bongkaras dapat dilihat lebih rinci dari semua anak berusia sekolah dasar. Berdasarkan tabel VI diatas, jumlah anak sekolah dasar kelas I sebanyak 17 jiwa, kelas II sebanyak 18 jiwa, kelas III sebanyak 21, kelas IV berjumlah 26 jiwa, kelas V berjumlah 28 jiwa dan kelas VI sebanyak 18 jiwa. Namun untuk data anak yang mengikuti pendidikan SLTP dan SLTA tidak dapat dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan gedung SLTP dan SLTA di Desa Bongkaras tidak ada sementara anak yang melanjutkan kejenjang pendidikan tersebut harus ke luar desa seperti di ibukota kecamatan atau kabupaten.

Pada tabel VII dapat dilihat bahwa penduduk di dusun I, dusun II, dan dusun III sudah beragama. Agama yang dianut penduduk desa terrsebut yakni; Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Bila dilihat dari tabel tersebut jumlah penganut agama terbesar pada tiga dusun adalah Kristen Protestan dengan jumlah 129 KK disusul oleh Kristen Katolik yang berjumlah 50 KK dan Islam sebanyak 42 KK.

Banyaknya penganut agama kristen di Desa Bongkaras, umumnya di Kabupaten Dairi, tidak terlepas dari peranserta missionaris asal Jerman yaitu R. Brinkschmit dan N. Fuchs. Mereka datang ke Sidikalang pada tahun 1908 dalam rangka memperluas daerah kerja zending. Pada pertengahan tahun 1920-an kekristenan sudah berkembang di Dairi, bahkan raja-raja di Dairi pada waktu itu hampir semuanya menerima kekristenan. Sebelum masuknya agama di Dairi, orang Pakpak sebagai penduduk asli saat itu masih memeluk agama suku atau animisme (Purba, 1998; 36-37).

TABEL 2.4.8

KOMPOSISI BERDASARKAN ETNIS

No Etnis Dusun I Dusun II Dusun III Jumlah Persentase (%)

1 Toba 146 131 233 510 54,66

2 Pakpak 121 68 90 279 30,00

3 Simalungun 21 47 55 123 13,09

4 Karo 5 7 3 15 1,60

5 Jawa 6 - - 6 0,64

Total 933 100

Secara historis, penduduk Desa Bongkaras, umumnya Dairi dihuni oleh etnik Pakpak. Pada tahun 1930-an proses migrasi ke desa tersebut mulai berlangsung. Hal tersebut membuat penduduk Desa Bongkaras dihuni oleh berbagai etnik antara lain; Etnik Pakpak, Toba, Simalungun, Karo dan Jawa. Berdasarkan tabel VIII di atas, penduduk Desa Bongkaras saat ini didonimasi oleh pendatang yang berasal dari etnik Toba. Jika dirinci berdasarkan jumlah, maka etnik Toba sebanyak 510 jiwa, umumnya bermukim di dusun III. Selanjutnya etnik Pakpak sebanyak 279 jiwa, setelah itu etnik Simalungun sebanyak 123 jiwa, etnik Karo sebanyak 15 jiwa dan etnik Jawa sebanyak 6 jiwa. Dominasi oleh kelompok pendatang tersebut membuat penguasaan atas tanah juga banyak beralih kepada kelompok pendatang.

2.5. Sistem Organisasi Sosial.

Penduduk Desa Bongkaras umumnya dikategorikan etnis Batak dengan sub-etnis yang beragam, antara lain; Toba, Pakpak, Simalungun, Karo. Sistem kekerabatan penduduk Bongkaras mengikuti garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Dalam berkomunikasi, biasanya masyarakat bongkaras memakai bahasa Batak Toba. Hal ini dikarenakan penduduk bongkaras mayoritas berasal dari etnik Toba.

beberapa aliran) dan Katholik. Masing-masing agama tersebut memiliki struktur dan lembaga, serta organisasi pemuda. Adapun rumah ibadah di Bongkaras terdapat 4 (empat) gereja dan 1 (satu) mesjid.

Organisasi sosial kedua adalah lembaga adat. Lembaga adat yang dimaksud adalah suatu wadah berinteraksi yang berfungsi sebagai tatanan pelaksanaan mekanisme kebudayaan dan penyelenggaraan adat istiadat seperti acara perkawinan, kematian dan lain-lain. Lembaga adat yang terdapat dibongkaras antara lain; Sulang Silima Marga Cibro, Punguan Marga. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Cibro atau disingkat dengan LASMO merupakan lembaga adat pakpak yang dimiliki setiap klen atau marga. LASMO khusus untuk keturunan marga Cibro dan kerabat dari marga Cibro yaitu marga Sambo (kula-kula) dan marga Boang Manalu (anak berru). Sementara itu, Punguan Marga

merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh setiap marga yang berasal dari etnik Batak toba, Simalungun dan kerabat dari marga pembentuk. Misalnya, Punguan Marga Sinaga, Punguan Siraja Oloan, Punguan Silalahi Sabungan.

BAB III

TANAH, MARGA SAMBO DAN LEMBAGA ADAT

SULANG SILIMA MARGA CIBRO (LASMO)

3.1. Asal Usul Status Tanah.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari hubungan yang erat dengan keberadaan manusia dalam lingkungannya dan kelangsungan hidupnya. Tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, karena di sana manusia hidup, tumbuh dan berkembang, dan sebagai tempat manusia dikebumikan pada saat meninggal dunia. Selain itu, tanah juga mempunyai nilai religius yang dapat dijadikan sebagai tempat roh-roh, dewa-dewa atau arwah nenek moyang. Oleh sebab itu, tanah selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi juga mengandung aspek religius.

itu, hubungan tanah dengan manusia merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis-religius.

Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magic-religius itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah. Hubungan tersebut telihat dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan bersama sebagai mahluk sosial maupun kepentingan perseorangan. Dalam perkembangannya, tanah menjadi semakin penting bagi masyarakat karena sebagai sumberdaya alam, tanah terbatas untuk berbagai aktivitas manusia. Sehingga tanah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan penguasaannya.

Sementara itu dalam hubungannya dengan penggunaan, tanah mempunyai kedudukan sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah memiliki nilai ekonomis dan religius. Pentingya tanah tersebut dapat diamati dari slogan-slogan yang diungkapkan oleh kelompok masyarakat. Misalnya, di masyarakat Bugis dikenal ungkapan tentang betapa hakikinya hubungan antara manusia dengan tanah yakni sebagai berikut: “narekko mualai pale, namautona sipolo tana tudangekku tekkualangi soro riettongekku namo tetti cera paccappurekku” yang jika diartikan

adalah jika orang merampas tanahku walaupun sepotong akan saya pertahankan sampai titik darah penghabisan.

kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin ketersediaan makanan bagi kaum kerabatnya. Tanah sebagai tempat mati dianalogikan sebagai bahwa setiap kaum mempunyai pendam-pusaran agar jenazah kerabat yang meninggal tidak terlantar. Ketiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan adanya keabsahannya sebagai orang Minangkabau.

Demikian juga halnya masyarakat bangsa Batak Toba. Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dan merupakan sumber pencaharian utama. Selain itu, tanah memiliki arti penting dalam adat-istiadat yang berhubungan dengan usaha pertanian.

Bagi masyarakat Pakpak (sebagai bagian suku bangsa Batak yang terdapat di Sumatera Utara), tanah merupakan satu kesatuan dengan berbagai kehidupan masyarakat Pakpak. Disamping itu, tanah menunjukkan identitas tentang keberadaan anggota setiap masyarakat, sehingga tanah menentukan hidup matinya masyarakat tersebut. Setiap tanah di masyarakat Pakpak dikuasai oleh marga (klen) tertentu sebagai pemilik ulayat tanah. Adapun bentuk-bentuk tanah bagi masyarakat Pakpak adalah sebagai berikut:

a. Tanah tidak diusahi, yaitu: Tanah Karangan longo-longoon, Tanah Kayu Ntua, Tanah Talin Tua, Tanah Balik Batang, dan Rabah Keddep.

b. Tanah yang diusahai yaitu: Tahuma Pargadongen, Perkenenjenen, dan Bugus.

c. Tanah Perpulungan yaitu: Embal-embal, Jampalan dan Jalangen.

e. Tanah Perdebaan yaitu tanah yang diperuntukkan bagi perkuburan.

f. Tanah Persediaan yaitu tanah cadangan dimana tanah ini tetap hak marga, tanah yang dijaga oleh Permangmang (kelompok tertua) dan tidak boleh diganggu.

Secara tradisional, wilayah komunitas Pakpak disebut tanoh Pakpak. Tanoh Pakpak tersebut terbagi atas lima suak17

Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia sebaran suak tersebut berada di 4 (empat) Kabupaten yakni; Kabupaten Dairi

dan sub wilayah yang menjadi identitas asal-usul marga. Kelima suak marga tersebut yakni; Suak Pakpak Simsim misalnya marga Cibro, Berutu, Padang, Solin, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng dan lain-lain. Suak Pakpak Keppas, misalnya; marga Ujung, Capah, Kuda Diri, Maha dan lain-lain. Suak Pakpak Pegagan misalnya, marga Lingga, Matanari, Manik Siketang, Maibang dan lain-lain. Ketiga suak

tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Dairi. Suak Pakpak Kelasen yakni; marga Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain berada di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian Suak Pakpak Boang misalnya, marga Sambo, Saraan, Bancin dan lain-lain berada di Aceh Singkil (Berutu, 2002).

18

17

Suak merupakan bahasa Pakpak yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagian

yaitu bagian dari daerah suku bangsa Pakpak.

18

Pada tahun 2003 Kab. Dairi telah mekar menjadi 2 kabupaten yakni, Kab. Dairi dan Kab. Pakpak Bharat, sehingga secara administratif persebaran suku bangsa Pakpak saat ini berada di lima kabupaten.

merupakan hak ulayat secara tradisional yang disebut tanoh Pakpak. Kabupaten Dairi merupakan daerah asal dan sentra utama orang Pakpak19

Kuta atau lebuh merupakan sebutan batas suatu teritorial bagi masyarakat

Pakpak. Jika diartikan, Kuta

(Berutu, 2002). Secara tradisional, seluruh wilayah yang tercakup dalam silima suak merupakan hak ulayat suku bangsa Pakpak. Wilayah kelima suak tersebut kemudian tersekmentasi menjadi hak ulayat marga dari setiap suak yang disebut kuta atau lebuh.

20

Sebelum zaman penjajahan, masyarakat hukum adat telah mempunyai aturan tentang hak-hak atas tanah. Tanah dimana suatu masyarakat hukum adat bertempat tinggal adalah merupakan hak ulayatnya. seperti halnya masyarakat adat Pakpak juga mempunyai hak ulayat masing-masing menurut marga. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi setiap orang yang di dalam hukum adat disebut, bahwa merupakan suatu kenyataan:

adalah suatu kesatuan komunitas yang terdiri dari

gabungan lebuh-lebuh yang dihuni oleh suatu klen besar yaitu marga tertentu. Sementara lebuh merupakan bagian dari kuta yang dihuni oleh klen kecil. Jadi setiap lebuh dan kuta dimiliki oleh klen atau marga tertentu yang dianggap sebagai penduduk asli dan pemilik tanah ulayat, sementara marga lain dikategorikan sebagai pendatang. Setiap kuta atau lebuh memiliki hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya, khususnya tanah.

19

Berdasarkan pengamatan lapangan, setelah pemekeran sentra utama suku bangsa Pakpak kini berada di Kab. Pakpak Bharat.

20

1. Tanah merupakan tempat tinggal persekutuan 2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan

3. Merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan

4. Merupakan tempat tinggal para dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan. (Surojo Wignojodipuro, 1971 : 249, 270). Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan suatu sumberdaya alam yang sangat berarti bagi setiap individu ataupun kelompok. Untuk itu, sangat perlu mengkaji asal usul status tanah dan penguasaannya, sehingga diketahui status kepemilikan tanah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maka akan diuraikan asal usul status tanah dan penguasaannya di Desa Bongkaras, yang kini diyakini sebagai salah satu daerah tanah ulayat marga Cibro21

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh masyarakat di Desa Bongkaras dan desa-desa yang berdekatan dengan bongkaras mengakui bahwa asal usul kepemilikan tanah bongkaras merupakan milik marga Sambo. Sambo merupakan marga tanoh didaerah tersebut. Kepemilikan tanah ulayat marga Sambo meliputi;

Desa Tuntung Batu, Bongkaras, Longkotan dan Bonian (Tiga desa terakhir yang telah banyak dikuasai oleh kelompok pendatang.

Menurut konsep setempat, tanah seluruhnya merupakan milik marga. marga yang pertama kali membuka kuta disebut sebagai marga pertanoh. Secara

adat (hukum), marga pertanoh berhak mengatur pengelolaan tanah yang terdapat di dalam kuta itu, dalam hal ini adalah Desa Bongkaras.

21

merupakan hasil pemekaran dari Desa Tuntung Batu). Saat ini, kepemilikan desa Bongkaras umumnya daerah ulayat marga Sambo telah beralih menjadi tanah ulayat marga Cibro.22

Atas jasa Cibro, maka Raja Sambo yang merupakan marga tanah dan pemilik awal tanah ulayat diwilayah 4 (empat) desa tersebut memberikan tawaran kepada Cibro. Adapun tawaran tersebut adalah memilih salah satu dari 7 (tujuh) putri Raja Sambo untuk dinikahi oleh Cibro. Pada saat itu, Cibro memilih dan menikahi putri bungsu Raja Sambo yang cantik namun cacat yaitu boru Sambo Jauh sebelum marga Cibro datang ke bongkaras, marga Sambo sudah mendirikan kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Sambo. Saat itu raja yang dikenal adalah Sambo. Peralihan kepemilikan tanah dari marga Sambo kepada marga Cibro bermula dari pemberian Sambo atas jasa Cibro. Pada zaman itu,

Cibro membantu kerajaan Sambo dalam peperangan antar marga (mergraha) atau perang saudara untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan. Perang berlangsung antara Cibro melawan marga Ujung (Suak Keppas).

Menurut penuturan keturunan marga Cibro dan Sambo (yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat) yang berada di Desa Bongkaras dan Tuntung Batu, pada zaman peperangan antar kelompok marga yang disebut mergraha, nenek moyang marga Cibro yaitu Raja Parngultop-Ultop membantu Raja Sambo melawan marga Ujung dalam perebutan wilayah kerajaan. Pada saat itu yang memimpin perang adalah marga Cibro. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Cibro.

22

Tempang. Setelah Cibro dan boru Sambo Tempang menjadi keluarga batih,

mereka masih tinggal bersama dengan Raja Sambo. Kemudian berencana hidup diperkampungan berbeda dengan Raja Sambo. Rencana tersebut membuat boru Sambo Tempang menyampaikan keinginannya dan meminta tanah kepada Raja

Sambo untuk dijadikan perkampungan dan perladangan mereka. Atas dasar kasih sayang terhadap putrinya dan telah berhutang budi kepada Cibro, Raja Sambo mengutus anaknya laki-laki untuk membawa Cibro dan boru Sambo Tempang melihat dan memilih daerah yang mereka inginkan. Cibro dan boru Sambo Tempang memilih daerah Tuntung Batu (saat ini telah mekar menjadi empat desa

yakni; Desa Tuntung Batu, Bongkaras, Longkotan dan Bonian). Mulai saat itu hingga sekarang marga Cibro mendiami daerah tersebut serta berangsur diyakini menjadi marga tanoh dan pemilik ulayat atas daerah tersebut.

Menurut penjelasan Saidup Cibro (58 tahun) salah satu keturunan marga Cibro yang ada di Desa Tuntung Batu. Marga Sambo sebagai raja tanah di wilayah ini menikahkan putrinya pada Cibro dan menyerahkan tanah miliknya pada Cibro melalui suatu upacara adat yang dikenal dengan sebutan rading berru. Sementara berdasarkan wawancara bersama Usen Sambo (83 tahun) salah satu keturunan marga Sambo yang berada di Desa Tuntung Batu. Menuturkan bahwa pada waktu itu (awal tahun 1900-an) terjadi peristiwa pengalihan atas hak tanah pada Cibro. Pengaliha tanah tersebut sebagai penghormatan atas jasa Cibro membantu perang mergraha. Selain itu, merupakan warisan kepada Cibro sebagai anak berru karena telah menikahi putri dari raja Sambo. Pengalihan tanah tersebut

Dalam adat Pakpak, warisan tersebut dikenal sebagai pangaseang yaitu warisan yang diberi atas dasar permintaan anggota keluarga (perempuan) sebagai keperluan kelangsungan hidup tanpa menghilangkan status pemilik asal, dalam hal ini tidak menjadi hak milik atau hak ulayat marga Cibro.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tanah pemberian marga Sambo yang menjadi tanah ulayat marga Cibro meliputi Desa Bongkaras, Tuntung Batu, Longkotan dan Bonian. Umumnya masyarakat Desa Bongkaras bahkan warga sekitar desa bongkaras mengetahui asal usul kepemilikan tanah tetapi tetap mengatakan marga Cibro sebagai pemilik hak ulayat dan menjadi marga tanoh diwilayah tersebut. Dengan demikian seluruh marga Cibro berhak untuk mengolah lahan yang tersedia. Kepemilikan hak ulayat marga Cibro diperkuat atas dominannya marga Cibro mengurus aktivitas adat khususnya mengenai pertanahan di daerah tersebut. Sebagai contoh, bilamana ada seseorang ingin mengolah lahan/hutan untuk perladangan atau mendirikan rumah maka harus seizin dari marga Cibro. Selain itu, jika ada persoalan-persoalan pertanahan yang melibatkan pihak lain (misalnya PT.DPM) maka akan berurusan kepada pihak marga Cibro melalui Lembaga Adat Sulang Silima Marga Cibro (LASMO).

pemberi tanah rading berru. Bila ada permasalah mengenai pertanahan, penyelesaiannya diserahkan kepada sulang silima marga.23

Menurut adat Pakpak, marga merupakan kesatuan kelompok geneologis territorial, persekutuan/persatuan orang-orang yang bersaudara, sedarah, seketurunan atau satu nenek, yang mempunyai tanah sebagai milik bersama. Untuk menunjukkan suatu keanggotaan keluarga/kerabat, maka semua laki-laki maupun perempuan memakai nama marga sebagai petanda dari keturunan yang sama. Selain itu, marga juga mengatur hubungan sosial antara marga satu dengan marga lainnya. Hubungan sosial tersebut dapat terlihat dari status yang dimiliki

dalam hubungan tertentu seperti sebagai kula-kula/mora, berru, denggan sebeltek. 3.2. Hubungan Marga Sambo dengan Marga Cibro.

Koentjaraningrat (1980: 121-124) mengkategorikan marga dalam masyarakat Batak sebagai klen yang patrilineal. Ciri-cirinya adalah anggotanya tidak saling mengenal, tidak tahu akan hubungan darah masing-masing, tidak bergaul secara itensif, terikat pada tanda lahir seperti nama marga yang sama dan mengaku berasal dari satu nenek moyang. Lebih lanjut dikatakan, ada empat fungsi klen besar yakni; 1) mengatur perkawinan; 2) menyelenggarakan kehidupan keagamaan dari seluruh kelompok kesatuan; 3) merupakan rangka bagi hubungan-hubungan antara kelas-kelas berlapis dalam masyarakat, dan 4) menjadi dasar organisasi politik.

23

Dalam satu marga, juga diatur hubungan antara dengngan sebeltek, hubungan tersebut terbagi atas situaen, penengah, siampunen.

Setiap marga mempunyai sejarah dan perkembangannya, seperti marga Cibro. Menurut Muka Cibro (48 tahun) salah seorang keturunan marga Cibro di Tuntung Batu, bahwa Cibro memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak. Anak pertama yaitu Cibro Telaju. Berada di wilayah Sim-sim dan merupakan tuan tanah diwilayah tersebut melalui proses rading berru24 dari marga Padang. Anak kedua yaitu Cibro Mbinanga Neur. Berada di Lae Merampat di perbatasan antara wilayah Simsim dengan Kepas. Cibro Mbinanga Neur juga merupakan tuan tanah di wilayah tersebut atas pemberian marga Angkat melalui proses rading berru. Sedangkan anak ketiga yaitu Cibro Tuntung Batu (yang menjadi kajian peneliti). Cibro Tuntung Batu menjadi tuan tanah di wilayah Sim-sim tepatnya di 4 (empat) desa yaitu; Desa Bongkaras, Tuntung Batu, Longkotan dan Bonian. Cibro Tuntung Batu juga memperoleh tanah melalui proses rading berru dari marga Sambo, yang kini menjadi pemilik ulayat.

Dari penjelasan sejarah dan perkembangan marga Cibro, penelitian ini hanya menguraikan Cibro Tuntung Batu terkait hubungannya dengan marga Sambo. Hubungan kedua marga tesebut dapat dilihat dari 2 (dua) bentuk yaitu; hubungan secara pertemenan/politik dan hubungan karena perkawinan. Lebih rinci dijelasan dibawah ini.

24

Rading Berru adalah suatu penyebutan (upacara) dalam adat Pakpak untuk menyatakan