PENGARUH TINGGI MUKA AIR DAN LEBAR BEDENGAN

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KEDELAI

(Glycine Max

(L.) Merr.) DI LAHAN PASANG SURUT

SAHURI

A24062950

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

SAHURI. Pengaruh Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) di Lahan Pasang Surut. (Dibimbing oleh MUNIF GHULAMAHDI).

Budidaya jenuh air (BJA) merupakan suatu teknologi yang mempertahankan irigasi secara terus-menerus di dalam saluran sehingga tinggi muka air dalam saluran selalu tetap dan menciptakan lapisan jenuh air pada tanah. Teknologi ini dapat mengatasi untuk mencegah oksidasi pirit di lahan pasang surut dan telah terbukti meningkatkan produktivitas kedelai di lahan pasang surut dan non pasang surut.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh lebar bedengan dan tinggi muka air terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai, serta menentukan tinggi muka air dan lebar bedengan tertentu terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut. Percobaan menggunakan Rancangan Petak Terpisah dengan 3 ulangan. Sebagai petak utama adalah tinggi muka air yang terdiri atas 10 dan 20 cm di bawah permukaan tanah (DPT). Sebagai anak petak adalah lebar bedengan yang terdiri atas lebar bedengan 2, 4, 6, dan 8 m.

Teknologi BJA dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman (LPT) dan produktivitas kedelai. Pada saat panen terdapat pengaruh tinggi muka air terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang, buku produktif, buku tidak produktif, polong isi, dan produksi kedelai. Namun tidak terdapat pengaruh tinggi muka air terhadap jumlah polong hampa dan bobot 100 biji kedelai. Terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap jumlah cabang, buku produktif, buku tidak produktif, bobot 100 biji, polong isi, dan produksi kedelai. Namun tidak terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap tinggi tanaman dan jumlah polong hampa. Tinggi tanaman, jumlah cabang, buku produktif, buku tidak produktif, polong isi, bobot 100 biji, dan produksi kedelai nyata lebih tinggi pada perlakuan interaksi tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m.

tumbuh lebih luas, sehingga cukup memadai untuk pertumbuhan akarnya secara maksimal. Selain itu, diduga karena dengan lebar bedengan 2 m air meresap dari parit ke tengah bedengan dapat merata di seluruh areal bedengan.

The Effect of Water Depth and Bed Width on The Production of Soybean

(Glycine max(L.) Merr.)under Saturated Soil Culture on Tidal Swamps

Sahuri1, Munif Ghulamahdi2

1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB

2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB ABSTRACT

Saturated soil culture (SSC) is a cultivation technology that gives continuous irrigation and maintains water depth constantly and makes soil layer in saturated condition. By keeping the water-table constantly, soybean will be avoided from negative effect of inundation on soybean growth because soybean will be acclimatize and improve its growth This technology appropriate to prevent pyrit oxidation on tidal swamp and has been proved to increase the productivity of soybean on non tidal swamp. The experiment was done to study the effect of the level of water depths and bed width to determine the optimal bed width on the yield of soybean. The research was conducted at Banyu Urip, Tanjung Lago, Banyuasin, South Sumatera, Indonesia from April to August 2010. The experiment was arranged in a split plot design with three replications. The main plot of the experiment was water depth in the furrow irrigation consisted of 10 and 20 cm under soil surface (USS) watering. The sub plot of the experiment was bed widths consisted of 2, 4, 6 and 8 m. The result of the experiment showed that the seed production was obtained with the level of water depth 20 cm USS and bed width 2 m (4.15 ton/ha) and it was significantly different from those at bed width 4 m (2.59 ton/ha), bed width 6 m (1.84 ton/ha) and bed width 8 m (1.74 ton/ha). The seed production was obtained with the level water depth 10 cm USS and bed width 2 m (3.43 ton/ha) and it was significantly different from those at bed width 4 m (2.46 ton/ha), bed width 6 m (1.75 ton/ha) and bed width 8 m (1.68 ton/ha).The highest seed production was obtained with level of water depth 20 cm USS and bed width 2 m , so this treatment was the most appropriate combination for soybean production on tidal swamps.

Key words : Saturated soil culture,Productivity, Soybean, Water depth, Bed’s

PENGARUH TINGGI MUKA AIR DAN LEBAR BEDENGAN

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KEDELAI

(Glycine Max

(L.) Merr.) DI LAHAN PASANG SURUT

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

SAHURI

A24062950

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

Judul

:PENGARUH TINGGI MUKA AIR DAN LEBAR

BEDENGAN TERHADAP PERTUMBUHAN

DAN PRODUKSI KEDELAI (Glycine Max

(L.)

Merr.) DI LAHAN PASANG SURUT

Nama

:SAHURI

NIM

:A24062950

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. NIP. 19590505 198503 1 004

Mengetahui.

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr. NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 21 September 1987. Penulis merupakan anak ke empat dari pasangan H. Sidik dan Hj. Hindun.

Tahun 2000 penulis lulus dari SDN Sukaraja 2, kemudian pada tahun 2003 penulis menyelesaikan studi di SMPN 3 Bogor. Selanjutnya penulis lulus dari SMAN 3 Bogor pada tahun 2006. Tahun 2006 penulis diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis mengikuti Tingkat Persiapan Bersama di IPB selama satu tahun, kemudian masuk Jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB pada tahun 2007.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh lebar bedengan dan tinggi muka air terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai, serta menentukan tinggi muka air dan lebar bedengan tertentu terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut.

Penelitian dilakukan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dari bulan April sampai Agustus 2010.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, yaitu Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian ini. Ungkapan terima kasih disampaikan kepada para petani Desa Banyu Urip, secara khusus kepada Bapak Ngatimin, Bapak/Ibu Suwaji, Bapak Muhtar, dan Bapak Sumarno, yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan yang selalu diberikan oleh Ayah, Ibu, kakak dan saudaraku khususnya angkatan 43 di asrama Sylvasari serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN... xi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan... 3

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Budidaya Jenuh Air... 4

Tanggap Varietas Terhadap Budidaya Jenuh Air ... 5

Lahan Pasang Surut ... 7

BAHAN DAN METODE ... 9

Tempat dan Waktu Pelaksanaan ... 9

Bahan dan Alat... 9

Metode Penelitian... 9

Pelaksanaan Penelitian ... 11

Panen ... 13

Pengamatan... 13

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 16

Hasil ... 16

Pembahasan ... 31

KESIMPULAN DAN SARAN ... 41

Kesimpulan ... 41

Saran ... 41

DAFTAR PUSTAKA ... 42

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

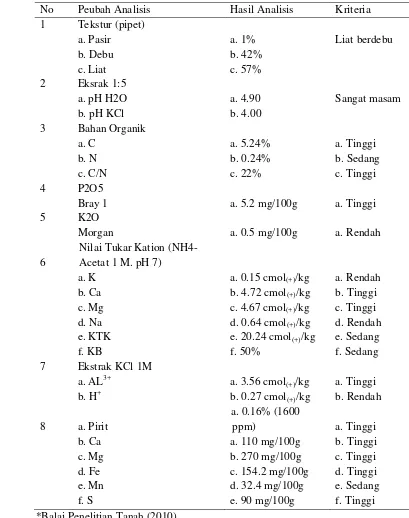

1. Data Analisis Tanah Sebelum Tanam... 18 2. Data Analisis Air ... 19 3. Pengaruh Tinggi Muka Air pada Komponen Pertumbuhan Kedelai

pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST ... 22 4. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Kandungan dan Serapan Hara

N, P, K, Fe dan Mn dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST ... 22 5. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Bobot Kering Daun, Batang,

Akar, dan Bintil pada Umur 6 MST ... 23 6. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Komponen Pertumbuhan dan

Produksi Kedelai Saat Panen... 23 7. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan

Kedelai pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST ... 24 8. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Kandungan dan Serapan Hara

N, P, K, Fe dan Mn dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST... 25 9. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Bobot Kering Daun, Batang,

Akar, dan Bintil Kedelai pada Umur 6 MST ... 25 10. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan dan

Produksi Kedelai Saat Panen... 26 11. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap

Komponen Pertumbuhan Kedelai pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10

MST ... 27 12. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap

Serapan Hara P dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST... 27 13. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap

Bobot Kering Daun. Batang. Akar, dan Bintil Kedelai pada Umur 6

MST ... 28 14. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap

Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Saat Panen... 28 15. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Ukuran Saluran dan Pengukuran Kedalaman Muka Air 20 cm ... 10

2. Ukuran Saluran dan Pengukuran Kedalaman Muka Air 10 cm ... 10

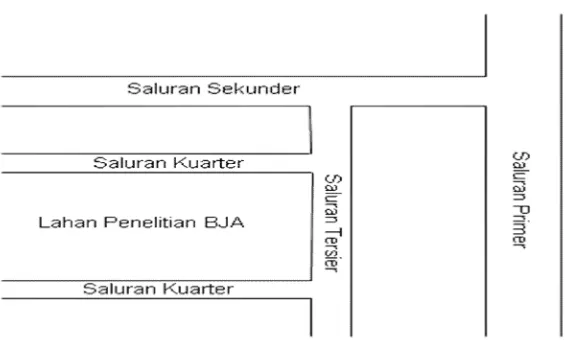

3. Skema Pengaturan Air ... 11

4. Petak Percobaan Sebelum Dibentuk... 12

5. Petak Percobaan yang Telah Dibentuk ... 12

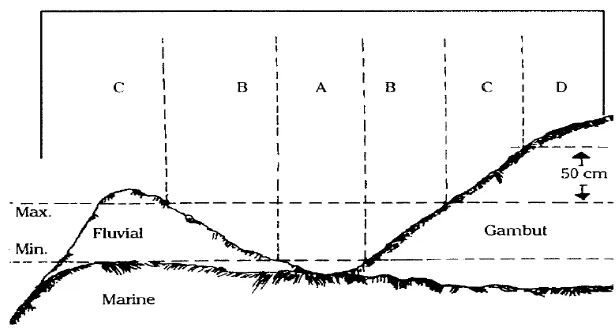

6. Kedalaman Pirit dari Permukaan Tanah ... 17

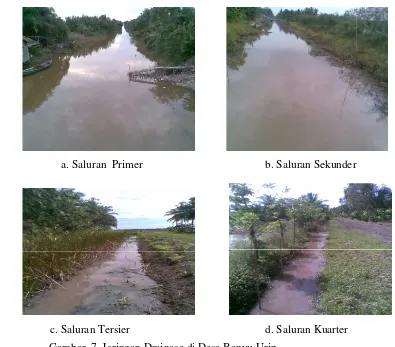

7 . Jaringan Drainase di Desa Banyu Urip... 20

8. Pertumbuhan Kedelai Varietas Tanggamus pada Umur 6 MST ... 30

9. Jumlah Polong Varietas Tanggamus pada Umur 8 MST... 31

10. Hubungan Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan Terhadap Produktivitas Kedelai... 37

11. Kalsifikasi Rawa Pasang Surut Menurut Luapan Pasang Maksimum dan Minimum... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Rekapitulasi Analisis Sidik Ragam Data Sebelum dan Saat

Panen... 47

2. Rekapitulasi Analisis Sidik Ragam Data Analisis Hara N, P, K, Fe dan Mn Daun pada Umur 6 MST... 48

3. Deskripsi Varietas Tanggamus... 49

4. Koefisien Korelasi Pearson antara Peubah Kedelai yang Diamati... 50

5. Data Curah Hujan Daerah Penelitian (mm) ... 51

6. Data Penyinaran Matahari Daerah Penelitian (%)... 52

7. Data Suhu Udara (oC) Daerah Penelitian... 53

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai mempunyai potensi yang amat besar sebagai sumber utama protein bagi masyarakat Indonesia. Sebagai sumber protein kedelai digunakan dalam beragam produk makanan, seperti tempe, tahu, tauco, dan kecap. Selain dari itu, kedelai juga merupakan bahan pakan dan bahan baku industri yang penting. Oleh karena itu, seiring dengan jumlah penduduk dan konsumsi perkapita serta kebutuhan akan pakan dan industri yang meningkat menuntut perlunya produksi kedelai dalam negeri ditingkatkan (Silitongaet al., 1996).

Produktivitas rata-rata kedelai nasional masih rendah pada tahun 2007 mencapai 1.3 ton/ha. Produktivitas kedelai nasional tahun 2008 dengan luas panen 760 000 ha mencapai 1.4 ton/ha. Produksi kedelai nasional tahun 2009 sebesar 966 469 ton biji kering dengan luas panen 728 200 ha. Produksi kedelai nasional tahun 2010 sebesar 963 000 ton biji kering dengan luas panen 709 000 ha dan produktivitas 1.357 ton/ha (BPS, 2010). Oleh karena itu, perlu upaya khusus baik untuk peningkatan produktivitas maupun perluasan areal panen untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri.

Di Indonesia terdapat sekitar 20.1 juta hektar lahan pasang surut yang tersebar di 4 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. sekitar 5.6 juta hektar lahan pasang surut sesuai untuk dikembangkan untuk lahan pertanian. Pada lahan pasang surut kendala yang dihadapi adalah kemasaman tanah. Pada tanah sulfat masam. drainase yang berlebihan menciptakan kondisi aerob yang mengakibatkan lapisan pirit teroksidasi dan melepaskan asam alumunium yang merupakan racun bagi tanaman dan dapat memfiksasi P membentuk senyawa yang mengendap. Akibatnya ketersediaan P dalam tanah menjadi rendah. Selain itu, kemasaman tanah juga mengakibatkan terhambatnya kegiatan bakteri pengikat N dan kekahatan Ca, Na, dan K (Salehet al., 2000).

teroksidasi yang menyebabkan pH tanah rendah. Kadar pirit yang tinggi menyebabkan produktivitas kedelai di lahan pasang surut masih rendah, yaitu 800 kg/ha. Rendahnya produktivitas tanaman di lahan pasang surut disebabkan oleh kemasaman tanah yang tinggi sehingga kelarutan Fe, Al, dan Mn menjadi tinggi, serta rendahnya ketersediaan P dan K (Djayusmanet al., 2001). Oleh sebab itu kedelai dapat diusahakan di lahan rawa bila pengelolaan lahan dan tata air sudah diperbaiki secara tepat.

Untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi, tanaman kedelai memerlukan air yang cukup. Tanpa air, tanaman tidak dapat menyerap unsur hara dan mendistribusikannya ke seluruh jaringan tanaman sebagai pemacu pertumbuhan. Distribusi curah hujan yang memadai dan merata setiap bulan, sangat membantu pertumbuhan tanaman (Adisarwanto, 2001).

Teknologi budidaya jenuh air telah terbukti memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan non-pasang surut merupakan peluang untuk menurunkan kadar pirit sehingga kedelai dapat dibudidayakan di lahan rawa pasang surut. Usaha penurunan kadar pirit dapat dilakukan dengan cara pengaturan kedalaman muka air agar kondisi tanah lebih reduktif. Kedalaman muka air yang tetap di dalam saluran akan menghilangkan pengaruh dari kelebihan air pada pertumbuhan tanaman (Ghulamahdi, 2009).

Menurut Ghulamahdi (2006) sistem budidaya jenuh air mampu meningkatkan aktivitas nitrogenase, serapan N, P, K daun, bobot kering bintil, akar, batang, daun, polong serta biji. Budidaya jenuh air pada kedelai mempengaruhi bobot kering akar pada 8 minggu setelah tanam (MST), bobot kering batang, dan daun pada umur 6 MST serta bobot segar biomass per petak.

Kondisi jenuh air pada tinggi muka air 5 sampai 10 cm selalu berada di sekitar kapasitas lapang. Budidaya jenuh air pada tinggi muka air 5 cm dapat meningkatkan kandungan nitrogen daun dan pada tinggi muka air 15 cm dapat meningkatkan kadar protein biji dan bobot protein biji (Indradewa et al., 2004).

penggunaan tenaga kerja dalam pembuatan parit, tetapi perlu dipertimbangkan kemampuan air meresap dari parit ke tengah bedengan.

Menurut Idradewa et al. (2002) menyatakan bahwa genangan dalam parit dengan lebar bedengan 3-4 m di lahan sawah non pasang surut merupakan petak yang ideal, karena mempunyai kandungan lengas tanah sekitar kapasitas lapang dibandingkan genangan dalam parit dengan lebar bedengan 1 dan 2 m, mempunyai kandungan lengas tanah sedikit di atas kapasitas lapang. Tidak ada perbedaan pengaruh lebar bedengan terhadap proses fisiologis. pertumbuhan dan produksi kedelai, tetapi terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap bobot kering tanaman. Bobot kering tanaman nyata lebih berat dengan lebar bedengan 3 m di lahan sawah non pasang surut.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh lebar bedengan dan tinggi muka air terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai, serta menentukan tinggi muka air dan lebar bedengan tertentu terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut.

Hipotesis

1. Terdapat pengaruh tinggi muka air terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut.

2. Terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut.

TINJAUAN PUSTAKA

Budidaya Jenuh Air

Budidaya jenuh air merupakan sistem penanaman dengan membuat kondisi tanah di bawah perakaran tanaman selalu jenuh air dan pengairan untuk membuat kondisi tanah jenuh air dilakukan dengan cara sub surface irrigation

(Wiroatmodjo et al., 1990). Budidaya jenuh air adalah cara penanaman di atas bedengan dengan memberikan pengairan terus menerus di dalam parit. sehingga tanah di bawah perakaran menjadi jenuh air. namun tidak menggenang (Purwaningrahayuet al., 2004).

Menurut Mulatsihet al. (2000) budidaya jenuh air diselenggarakan dengan membuat kondisi bedengan jenuh air secara terus menerus sejak 2 MST sampai masak fisiologis. Caranya adalah dengan mengalirkan air melalui saluran di antara petak-petak percobaan dengan tinggi genangan dipertahankan maksimum 15 cm di bawah permukaan tanah.

Tinggi muka air dalam budidaya jenuh air dipertahankan terus menerus dengan menberikan air pada ketinggian 5, 10, dan 15 cm di bawah permukaan tanah yang dimulai pada saat tanaman kedelai berumur 14 hari sampai dengan panen (Suwartoet al., 1994).

Budidaya jenuh air dilakukan dengan cara pengairan yang terus menerus sejak tanaman berumur dua minggu sampai polong mencapai masak fisiologis. Tinggi air disaluran dipertahankan ± 5 cm di bawah permukaan tanah untuk membuat petak penanaman jenuh air (Ghulamahdi dan Aziz, 1992).

Budidaya jenuh air tidak tergenang melainkan sudah melebihi kapasitas lapang. Air diberikan secara terus-menerus sejak tanaman berumur dua minggu hingga masak fisiologis. Air dialirkan melalui saluran-saluran diantara petakan-petakan dan tingginya dijaga tetap berada beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Sistem ini dapat diterapkan pada lahan dengan irigasi cukup baik maupun yang berdrainase kurang baik. Disamping itu, pada lahan sawah yang dalam satu musim (tahun) selalu ditanami padi, sistem ini cukup baik untuk memperbaiki pola tanam yang sudah ada (Soertojo, 1993).

Penerapan budidaya jenuh air dapat dilakukan pada areal penanaman dengan irigasi cukup baik maupun pada areal dengan drainase kurang baik. Penanaman palawija pada areal dengan drainase kurang baik menggunakan sistem surjan. Sistem surjan memerlukan biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan budidaya jenuh air, karena bedengannya cukup tinggi (Ghulamahdi, 1999).

Tanggap Varietas terhadap Budidaya Jenuh Air

Pertumbuhan bintil akar aktif pada budidaya jenuh air berlangsung lebih lama daripada budidaya biasa. Pada budidaya biasa pertumbuhan bintil akar aktif mencapai maksimum pada umur 6 minggu setelah tanam (MST), sedangkan pada budidaya jenuh air masih tetap meningkat sampai umur 9 MST (Ghulamahdi, 1990).

Pertumbuhan kedelai setelah aklimatisasi ditunjukkan oleh banyaknya akar dan bintil akar yang muncul pada tanah yang jenuh air. selanjutnya daun menjadi hijau dengan laju pertumbuhan lebih tinggi pada budidaya basah dibandingkan pada budidaya biasa (Avivi, 1995).

Budidaya jenuh air meningkatkan komponen hasil dan hasil benih serta memperbaiki keragaan variabel mutu fisik dan mutu fisiologis benih kedelai. Budidaya basah walaupun tidak selalu meningkatkan viabilitas benih, tetapi tidak berbahaya untuk produksi benih (Rakaet al., 1995).

kering biji. Pada budidaya jenuh air kandungan ACC akar lebih tinggi pada umur 5, 7, dan 8 MST dan kandungan etilen lebih tinggi pada umur 6 MST (Ghulamahdi, 1999).

Kondisi jenuh air dapat meningkatkan jumlah bintil akar tanaman. Jika kondisi tanah jenuh air terjadi pada saat tanaman berumur 15-30 hari setelah tanam (HST) maka pertumbuhan tertekan dan hasil menurun 15-25% dibanding tanpa kondisi jenuh air (Adisarwanto, 2001).

Budidaya jenuh air dapat meningkatkan panjang akar, bobot kering bintil akar, luas daun, laju transpirasi, lebar bukaan stomata daun, kandungan air nisbi daun, laju asimilasi bersih, dan laju pertumbuhan nisbi tanaman. Pada budidaya jenuh air bobot kering total tanaman, jumlah polong isi, hasil biji, indeks panen, dan efisiensi penggunaan air lebih tinggi pada varietas berumur sedang dibanding varietas berumur genjah. Peningkatan hasil biji kedelai dengan penerapan teknologi budidaya jenuh air atau budidaya basah berkisar antara 85-229% (Purwaningrahayuet al., 2004).

Pemberian jumlah air berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman kedelai. Secara umum pemberian jumlah air semakin sedikit menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Batang tanaman memendek, daun menyempit, dan semakin sedikit, bobot kering tajuk semakin rendah, dan jumlah polong semakin sedikit pada pemberian air yang makin sedikit (Zenet al., 1993).

Bobot kering bintil akar pertanaman pada budidaya jenuh air di media dengan tinggi muka air 15, 10, dan 5 cm lebih tinggi daripada di media kontrol. Bobot kering bintil akar tertinggi diperoleh dari tanaman di media dengan tinggi muka air 15 cm tanpa dipupuk nitrogen, sedangkan bobot biji per tanaman tertinggi diperoleh dari tanaman yang ditumbuhkan di media dengan tinggi muka air 15 cm dan dipupuk nitrogen (Suwartoet al., 1994).

Lahan Pasang Surut

Lahan pasang surut adalah lahan yang terbentuk dari endapan marin dan fluviomarin dan dicirikan oleh adanya lapisan tanah yang mengandung pirit. Lapisan tanah ini kemudian dijadikan dasar dalam pengelompokkan lahan. Lahan sulfat masam bersulfida dangkal memiliki kedalaman lapisan pirit < 50 cm, sehingga tidak sesuai untuk tanaman palawija, sedangkan lahan sulfat masam bersulfida dalam memiliki kedalaman lapisan pirit > 50 cm, sehingga relatif aman dan sesuai untuk budidaya kedelai (Rachmanet al., 1985).

Menurut Humairil dan Khairullah (2000) luas lahan pasang surut di Indonesia mencapai 20.15 juta hektar. Dari luas tersebut 9.45 juta hektar sesuai untuk kegiatan pertanian dan baru sekitar 3.59 juta hektar yang dimanfaatkan, sedangkan Sabran et al. (2000) menyatakan bahwa sekitar 5.6 juta hektar lahan pasang surut sesuai untuk kegiatan pertanian dan dari luasan tersebut 2.6 juta hektar berpotensi untuk pengembangan dalam skala besar.

Lahan pasang surut memiliki reaksi tanah yang masam sebagai hasil dari proses oksidasi lapisan sulfida (pirit). Budidaya kedelai di lahan pasang surut yang masam akan menghadapi kemungkinan keracunan Al, kahat hara N, P, dan K serta drainase yang buruk. Alumunium berasal dari degradasi mineral liat yang hancur akibat kemasaman tanah yang tinggi. Walaupun kadar bahan organik cukup tinggi, N tersedia pada umumnya rendah karena proses mineralisasi bahan organik terhambat akibat tanah masam dan lembab. Unsur hara P tidak tersedia karena diikat oleh Al dan Fe membentuk senyawa komplek yang mengendap. Sedangkan ketersediaan hara K rendah karena mengalami pencucian setelah terdesak dari komplek jerapan. Drainase buruk diakibatkan oleh permukaan air tanah yang dangkal, sehingga diperlukan saluran drainase yang lebih intensif (Rachmanet al., 1985).

tersebut dan dibiarkan menjadi lahan tidur. Jika air tersedia cukup, maka petak sawah akan digenangi air dan dapat menghambat oksidasi lapisan pirit. Selain itu, gerakan air pasang surut dan besarnya curah hujan akan mempercepat proses pencucian unsur beracun sepperti Al, Fe, Zn, dan Mn dari petakan sawah. Oleh karena itu, pengelolaan air menjadi faktor kunci keberhasilan pertumbuhan dan produksi tanaman (Alwi dan Nazemi, 2003).

Menurut Sabran et al. (2000) kedelai pada umumnya diusahakan di lahan pasang surut tipe C (tidak terluapi oleh pasang besar) dengan pola tanam padi-kedelai atau padi-kedelai palawija lain. Petani transmigrasi memperkenalkan sistem surjan yang memungkinkan untuk mengusahakan kedelai pada lahan pasang surut tipe B (terluapi oleh pasang besar).

Kendala usahatani kedelai di lahan pasang surut adalah genangan air. Tanaman kedelai pada umumnya tidak toleran tanah tergenang. Genagan air yang berkepanjangan akan mengurangi ketersediaan oksigen di lapisan perakaran. Respirasi akar akan terganggu, yang dalam jangka panjang dapat mematikan tanaman. Selain itu, genangan yang terjadi setelah biji ditanam menghambat difusi oksigen sehingga respirasi biji terganggu. Karena itu, kedelai tidak bisa ditanam di lahan pasang surut yang tegenang (Sabranet al., 2000).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Percobaan dilakukan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dari bulan April sampai Agustus 2010.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah benih kedelai varietas Tanggamus, Dolomit. inokulan Rhizobium sp, dan insektisida berbahan aktif Karbosulfan 25.53%. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang, pupuk daun N, SP36, dan KCl. Peralatan yang dibutuhkan adalah peralatan tanam, ajir, alat ukur, gelas ukur, pengaduk, dan timbangan.

Metode Penelitian

Menggunakan Rancangan Petak Terpisah dengan 3 ulangan. Sebagai petak utama adalah tinggi muka air yang terdiri atas 10 dan 20 cm di bawah permukaan tanah (DPT). Sebagai anak petak adalah lebar bedengan yang terdiri atas lebar bedengan 2, 4, 6, dan 8 m. Tiap anak petak diulang 3 kali dalam setiap petak utama, sehingga terdapat 24 unit satuan percobaan. Tiap petak diambil 10 tanaman contoh, sehingga terdapat 240 tanaman contoh yang diamati pada seluruh petak.

Model linier untuk mengujinya adalah : Yijk = µ +δi +αj + εij +βk +(αβ)jk +Єijk Dimana:

i : Ulangan/kelompok (1, 2, 3) j : Tinggi muka air (1, 2) k : Lebar bedengan (1, 2, 3, 4)

Yijk : Nilai hasil pengamatan pengaruh tinggi muka air ke-j. lebar bedengan ke-k dan ulangan ke-i.

δi : Pengaruh ulangan/kelompok ke- i αj : Pengaruh tinggi muka air ke-j

εij : Pengaruh galat yang muncul pada tinggi muka air ke-j dan ulangan ke-i βk : Pengaruh lebar bedengan ke-k

(αβ)jk : Nilai interaksi antara faktor tinggi muka air taraf ke-j dan lebar bedengan taraf ke-k.

Єijk : Pengaruh galat tinggi muka air ke-j dan lebar bedengan ke-k pada ulangan ke-i

Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam, bila beda nyata dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5 % (Gomez dan Gomez, 1995).

V V V V V V V V V V V V

Gambar 1. Ukuran Saluran dan Pengukuran Kedalaman Muka Air 20 cm

V V V V V V V V V V V V

Gambar 2. Ukuran Saluran dan Pengukuran Kedalaman Muka Air 10 cm 30 cm

10 cm 25

15 cm 20 cm

25

30 cm

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan lahan dilakukan dengan cara membuat bedengan anak petak berukuran 2 m x 5 m, 4 m x 5 m, 6 m x 5 m, dan 8 m x 5 m sehingga petak utama akan berukuran 5 m x 20 m. Setiap petak utama dikelilingi saluran air yang berukuran lebar 30 cm dengan dalam 25 cm. Dengan demikan kondisi petakan selalu basah pada saat air irigasi diberikan. Air irigasi diberikan sejak tanam dengan ketinggian muka air sesuai perlakuan.

Keterangan: Saluran air (lebar 30 cm dengan dalam 25 cm) : Aliran air

: Anak petak (Lebar bedengan 2 , 4, 6 dan 8 m) : Pematang / Jalan

: Pintu air

Gambar 3. Skema Pengaturan Air

Benih varietas Tanggamus ditanam dangkal, 1-2 cm menggunakan jarak tanam 20 cm x 25 cm, 3 biji per lubang. Penyulaman dilakukan pada umur 5 hari setelah tanam (HST). Pada umur 2 minggu setelah tanam (MST) dilakukan penjarangan menjadi 2 tanaman/lubang (populasi tanaman 400 000 tanaman/ha). Penjarangan dilakukan bertujuan untuk menghindari kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan unsur hara dan radiasi matahari. Kedelai pada saat umur 3, 4, 5, dan 6 minggu diberi pupuk daun N dengan konsentrasi 7.5 g Urea/l air menggunakan volume semprot 400 l air/ha.

Gambar 4. Petak Percobaan Sebelum Dibentuk

Pemeliharaan

Pengendalian gulma dilakukan secara manual pada saat 4 MST karena pertumbuhan gulma telah mengganggu pertanaman. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan pestisida berbahan aktif Cypermethrin 113 g/l pada saat 4 MST karena serangannya dianggap telah mengganggu pertumbuhan tanaman atau telah mencapai ambang ekonomi yang dapat menurunkan produksi. Pengendalian hama dilakukan pada malam hari, karena hama terutama ulat Grayak (Spodoptera lituraFabricus) aktif pada malam hari. Dengan pengendalian pada malam hari ulat Grayak dapat dikendalikan. Pengairan dalam parit dilakukan sejak awal tanam sampai panen dengan tinggi muka yang stabil sesuai perlakuan.

Panen

Kriteria tanaman yang telah siap dipanen adalah pada saat kira-kira 90% dari populasi tanaman sudah luruh daunnya. warna polong sudah berubah dari hijau berwarna kuning kecoklat-coklatan. Polong dan biji sudah berkembang penuh. Kriteria penentuan saat panen seperti itu merupakan cara yang paling mudah untuk menentukan saat masak fisiologis benih kedelai yang tepat.

Pengamatan

Karakter agronomi yang diamati adalah: 1. Tinggi tanaman

Pengukuran tinggi 10 tanaman contoh dilakukan setiap 2 minggu. Caranya diukur dari pangkal sampai titik tumbuh yang terletak diujung bunga utama. 2. Jumlah daun trifoliate

Dihitung setiap 2 minggu dengan menghitung semua daun mulai dari daun unifoliet yang sudah terbuka penuh dari 10 tanaman contoh.

3. Bobot bintil, akar, batang, dan daun (g), dilakukan pada umur 6 minggu setelah tanam

dikeringkan. bagian-bagian tanaman dipisahkan yaitu akar, batang, daun, dan bintil, lalu ditimbang.

4. Tinggi tanaman dan jumlah cabang saat panen

Penghitungan dilakukan saat panen pada 10 tanaman contoh tiap petak. 5. Jumlah buku produktif dan tidak produktif saat panen

6. Jumlah polong isi dan hampa per tanaman (buah)

Penghitungan dilakukan sebanyak satu kali saat panen dengan menghitung semua polong yang berisi dan yang hampa dari 10 tanaman contoh.

7. Bobot 100 biji (g)

Dilakukan dengan cara menimbang biji yang dipanen dari petak panen. 8. Bobot biji per petak (ton/ha)

Dilakukan dengan cara menimbang biji perpetak yang dipanen dari petak panen.

9. Analisis hara N, P, K, Fe, dan Mn daun

Contoh daun umur 6 MST diambil dari lapangan, dikeringkan dalam oven dengan suhu 60oC selama 72 jam kemudian daun kering dihaluskan. Kandungan N daun ditentukan dengan metode Kjeldahl dengan alat titrasi. P daun ditentukan dengan metode pengabuan kering dan ditetapkan dengan sfektrofotometer. K, Fe, dan Mn ditentukan dengan metode HCLO4+HNO3

menggunakan alatAtomic Absorption Spectrometer(AAS). 10. Analisis fisik dan kimia tanah sebelum dan sesudah panen

Analisis tanah dilakukan untuk komposisi tekstur tanah (pasir, debu, dan liat). pH, C organik, N, P2O5, K2O, nilai tukar kation Ca, Mg, K, Na, dan KTK,

kejenuhan basa, Al3+, H+, unsur hara mikro Fe, S, dan Mn serta pirit. Tekstur tanah ditentukan dengan metode pipet. Keasaman tanah (pH) ditentukan dengan ekstrak 1:5 menggunakan H2O dan KCl, C organik ditentukan dengan

metode kurmis, N ditentukan dengan metode Kjeldahl, P2O5 ditentukan

dengan metode Bray I, K2O ditentukan dengan metode Morgan, Kation dan

11. Analisis air meliputi pH, DHL, kation, anion, dan kadar lumpur

Keasaman tanah (pH) diukur dengan pH meter menggunakan elektrode gelas kombinasi. Daya hantar listrik (DHL) diukur dengan menggunkan konduktometer. Kation diukur dengan metode sesuai dengan masing-masing kation. Ca, Mg, Fe, Al, Mn ditentukan dengan metode AAS. K dan Na dengan fotometer nyala, NH4 dengan sfektrofotometri, SO4 dengan

turbidimetri, Cl dengan argentometri, PO4dengan kolorimetripewarnaan biru

molibden pada panjang gelombang 693 nm, CO3 dan HCO3 dengan titrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keadaan Umum

Penelitian dilakukan pada bulan April-Agustus 2010. Penanaman kedelai dilakukan pada bulan Mei 2010. Pada bulan tersebut salinitas belum mempengaruhi pertumbuhan kedelai. Hal ini karena pada bulan tersebut air yang berada dalam saluran masih merupakan sisa air hujan, namun kadar kation dan anion sudah dipengaruhi air laut, sehingga kation dan anion didominasi oleh Na dan Cl.

Pada percobaan ini air mulai di alirkan ke parit-parit di antara petak-petak percobaan sejak awal tanam. Kecambah kedelai mulai muncul di permukaan pada umur 5 hari setelah tanam (HST), tetapi kurang merata. Hal ini karena benih ditanam terlalu dalam dengan kondisi tanah lahan pasang surut mempunyai kadar liat tinggi 57% (Tabel 1) sehingga pertumbuhan kecambah kedelai ke permukaan tanah terhambat, kemudian dilakukan penyulaman dengan cara benih kedelai ditanam dangkal 1-2 cm sehingga menjadi merata pemunculannya di seluruh petakan percobaan pada umur 10 HST. Daun trifoliat pertama terbentuk sempurna pada umur 14 HST.

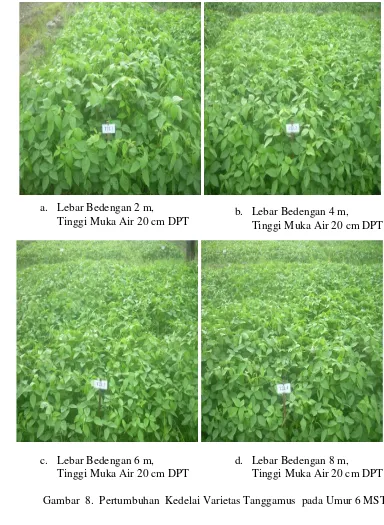

Tinggi tanaman merata pada lebar bedengan 2 dan 4 m, sedangkan tinggi tanaman pada lebar bedengan 6 dan 8 m, tanaman pinggir relatif lebih tinggi dibandingkan tanaman tengah (Gambar 8). Ini terjadi diduga karena laju gerakan air dari parit ke tengah bedengan kurang mampu mengimbangi kehilangan air karena evapotranspirasi dan perkolasi. Kondisi kurangnya air di tengah bedengan menyebabkan pirit teroksidasi sehingga tanah menjadi masam, menghambat pertumbuhan tanaman dan produksi rendah.

Hasil analisis tanah sebelum tanam memperlihatkan tingkat kesuburan yang relatif baik dengan kandungan bahan organik, P2O5,dan K2O yang cukup tinggi.

Akan tetapi tanah memiliki kemasaman yang tinggi dengan pH 4.90 dan Al3+ 3.56 cmol(+)/kg. Nilai tukar kation K dan Na rendah, namun nilai tukar kation Ca

dan Mg tergolong tinggi. Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa sedang. Tekstur tanah adalah liat berdebu dengan komposisi pasir 1%, debu 42%, dan liat 57%. Kelarutan alumunium dan besi yang cukup tinggi, kondisi ini menyebabkan tanah memerlukan tambahan input dalam bentuk kapur dan pupuk agar tanaman kedelai dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik (Tabel 1). Tanah juga mengandung pirit dan Fe yang cukup tinggi. Kedalaman pirit di lahan penelitian adalah kurang lebih 30 cm (Gambar 6).

Tabel 1. Data Analisis Tanah Sebelum Tanam

No Peubah Analisis Hasil Analisis Kriteria

1 Tekstur (pipet)

a. Pasir a. 1% Liat berdebu

b. Debu b. 42%

c. Liat c. 57%

2 Eksrak 1:5

a. pH H2O a. 4.90 Sangat masam

b. pH KCl b. 4.00

3 Bahan Organik

a. C a. 5.24% a. Tinggi

b. N b. 0.24% b. Sedang

c. C/N c. 22% c. Tinggi

4 P2O5

Bray 1 a. 5.2 mg/100g a. Tinggi

5 K2O

Morgan a. 0.5 mg/100g a. Rendah

6

Nilai Tukar Kation (NH4-Acetat 1 M. pH 7)

a. K a. 0.15 cmol(+)/kg a. Rendah

b. Ca b. 4.72 cmol(+)/kg b. Tinggi

c. Mg c. 4.67 cmol(+)/kg c. Tinggi

d. Na d. 0.64 cmol(+)/kg d. Rendah

e. KTK e. 20.24 cmol(+)/kg e. Sedang

f. KB f. 50% f. Sedang

7 Ekstrak KCl 1M

a. AL3+ a. 3.56 cmol(+)/kg a. Tinggi

b. H+ b. 0.27 cmol(+)/kg b. Rendah

8 a. Pirit

a. 0.16% (1600

ppm) a. Tinggi

b. Ca a. 110 mg/100g b. Tinggi

c. Mg b. 270 mg/100g c. Tinggi

d. Fe c. 154.2 mg/100g d. Tinggi

e. Mn d. 32.4 mg/100g e. Sedang

f. S e. 90 mg/100g f. Tinggi

*Balai Penelitian Tanah (2010)

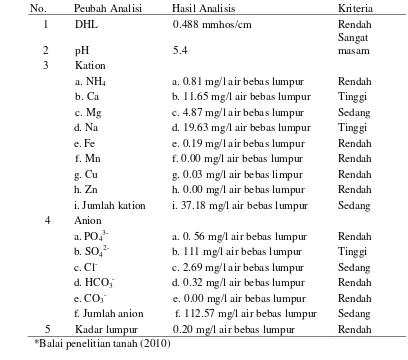

air yang didominasi oleh Na dan Cl, namun daya hantar listrik masih rendah 0.488 mmhos/cm sehingga dapat mengairi semua tanaman, tidak merusak tanah dan tanaman. Air ini juga memiliki kemasaman yang tinggi dengan pH 5.4. Kadar lumpur yang ada di air 0.20 mg/l (Tabel 2).

Tabel 2. Data Analisis Air

No. Peubah Analisi Hasil Analisis Kriteria

1 DHL 0.488 mmhos/cm Rendah

2 pH 5.4

Sangat masam

3 Kation

a. NH4 a. 0.81 mg/l air bebas lumpur Rendah

b. Ca b. 11.65 mg/l air bebas lumpur Tinggi c. Mg c. 4.87 mg/l air bebas lumpur Sedang d. Na d. 19.63 mg/l air bebas lumpur Tinggi e. Fe e. 0.19 mg/l air bebas lumpur Rendah

f. Mn f. 0.00 mg/l air bebas lumpur Rendah g. Cu g. 0.03 mg/l air bebas limpur Rendah h. Zn h. 0.00 mg/l air bebas lumpur Rendah i. Jumlah kation i. 37.18 mg/l air bebas lumpur Sedang

4 Anion

a. PO43- a. 0. 56 mg/l air bebas lumpur Rendah

b. SO42- b. 111 mg/l air bebas lumpur Tinggi

c. Cl- c. 2.69 mg/l air bebas lumpur Sedang d. HCO3- d. 0.32 mg/l air bebas lumpur Rendah

e. CO3- e. 0.00 mg/l air bebas lumpur Rendah

f. Jumlah anion f. 112.57 mg/l air bebas lumpur Sedang 5 Kadar lumpur 0.20 mg/l air bebas lumpur Rendah *Balai penelitian tanah (2010)

Gambar 7. Jaringan Drainase di Desa Banyu Urip Pertumbuhan dan Produksi

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tinggi muka air berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 2, 8, 10, dan 12 MST, jumlah cabang pada saat panen, bobot kering daun, batang, akar, bintil, produksi biji, buku produktif dan tidak produktif dan jumlah polong isi. Tinggi muka air tidak berbeda nyata terhadap jumlah daun pada umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST, jumlah polong hampa dan bobot 100 biji. Lebar bedengan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 2 dan 4 MST, jumlah daun pada umur 6 MST, jumlah cabang saat panen, bobot kering daun, batang, akar, bintil, produksi biji, buku produktif dan tidak produktif, jumlah polong isi dan bobot 100 biji. Interaksi tinggi muka air dan lebar bedengan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 MST, jumlah daun pada umur 2 dan 6 MST, jumlah cabang pada

b. Saluran Sekunder

d. Saluran Kuarter c. Saluran Tersier

saat panen, bobot kering daun, batang, akar, bintil, produksi biji, buku produktif dan tidak produktif, jumlah polong isi, dan bobot 100 biji (Lampiran 1).

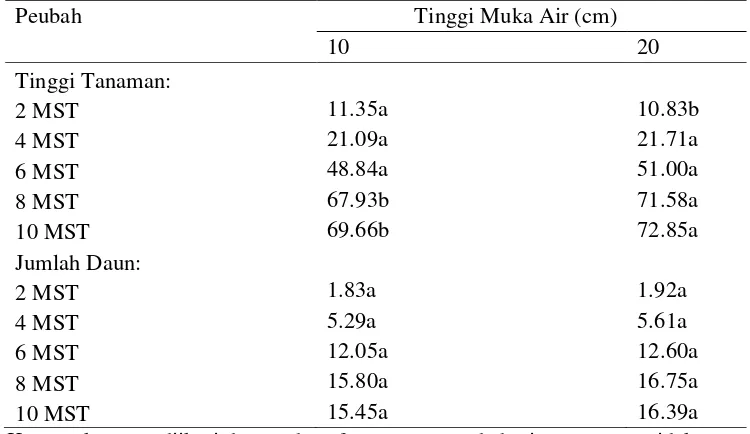

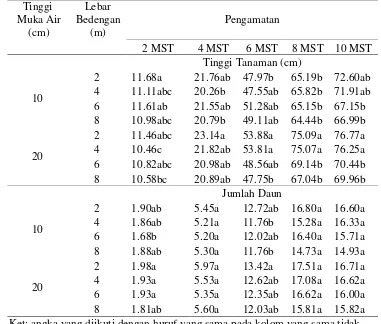

Pola pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 6 MST sama dengan pola pertumbuhan pada umur 2 dan 4 MST. Puncak pertumbuhan tanaman adalah pada umur 8 dan 10 MST. Jumlah daun pada umur 8 dan 10 MST relatif sama dan daun sudah mulai gugur. Pertambahan tinggi tanaman dari umur 2-6 MST mencapai 100% dari tinggi 2 dan 4 MST, dari umur 6-8 MST mencapai 39% dari tinggi 6 MST, sedangkan dari umur 8-10 MST hanya bertambah 2%. Pertambahan jumlah daun dari umur 2-4 MST rata adalah 4 daun, dari umur 4-6 MST rata-rata adalah 7 daun dan dari umur 6-8 MST rata-rata-rata-rata adalah 3 daun (Tabel 3, 7, dan 11).

Pertumbuhan tanaman tidak terlalu tertekan selama masa aklimatisasi di awal pertumbuhan. Hal ini karena pertumbuhan tanaman stabil sejak awal pertumbuhan hingga umur 10 MST yang ditunjukkan oleh peubah tinggi tanaman, jumlah daun, dan cabang yang relatif baik (Tabel 3, 7, dan 11). Menurut Ghulamahdi et al. (2006), pertumbuhan kedelai mengalami tekanan pada awal pemberian jenuh air. Akar dan bintil akar menjadi mati dan selanjutnya tumbuh di atas muka air. Pertumbuhan meningkat setelah melewati masa aklimatisasi.

Pertumbuhan tanaman mulai berhenti pada umur 10 MST. Pada saat umur 10 MST tanaman telah berada pada fase generatif. Hal ini sesuai dengan tipe varietas tersebut yang tergolong dalam tipe determinit yaitu berbunga hanya sekali dalam satu periode. Berdasarkan pertumbuhan tanaman yang stabil sejak awal pertumbuhan, tanaman dapat beradaptasi dengan baik di lahan pasang surut dengan teknologi BJA. Hal ini sesuai dengan deskripsi varietas tanggamus yang dirakit untuk adaptasi lahan masam (Lampiran 3).

Tabel 3. Pengaruh Tinggi Muka Air pada Komponen Pertumbuhan Kedelai pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST

Peubah Tinggi Muka Air (cm)

10 20

Tinggi Tanaman:

2 MST 11.35a 10.83b

4 MST 21.09a 21.71a

6 MST 48.84a 51.00a

8 MST 67.93b 71.58a

10 MST 69.66b 72.85a

Jumlah Daun:

2 MST 1.83a 1.92a

4 MST 5.29a 5.61a

6 MST 12.05a 12.60a

8 MST 15.80a 16.75a

10 MST 15.45a 16.39a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uju jarak berganda Duncan 5%

Tabel 4. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Kandungan dan Serapan Hara N, P, K, Fe dan Mn dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST

Peubah N P K Fe Mn

Tinggi Muka Air (cm)

Kandungan Hara (g/100g)

10 7.0600a 0.316667b 1.43750b 0.048542b 0.0241167a 20 7.3542a 0.332500a 1.54083a 0.052583a 0.0241667a

Serapan Hara (mg/tanaman)

10 246.52b 11.136b 50.200b 1.200b 0.83957b

20 325.78a 15.055a 68.999a 2.2440a 1.07021a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

tinggi pada tinggi muka air 20 cm DPT dan berbeda nyata dengan tinggi muka air 10 cm (Tabel 4).

Terdapat pengaruh tinggi muka air terhadap bobot kering daun, batang, akar, dan bintil pada umur 6 MST. Bobot kering daun, batang, akar, dan bintil nyata lebih tinggi pada tinggi muka air 20 cm DPT dibandingkan pada tinggi muka air 10 cm DPT (Tabel 5). Menurut Suwarto et al. (1994) tinggi muka air berpengaruh nyata pada bobot kering daun, batang, akar, dan bintil.

Tabel 5. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Bobot Kering Daun, Batang, Akar, dan Bintil pada Umur 6 MST

Peubah Tinggi Muka Air (cm)

10 20

Bobot Kering Daun (g) 3.52b 4.51a

Bobot Kering Batang (g) 3.64b 4.84a

Bobot Kering Akar (g) 0.73b 0.99a

Bobot Kering Bintil (g) 0.33b 0.48a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Tabel 6. Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Saat Panen

Peubah Tinggi Muka Air (cm)

10 20

Tinggi Tanaman 70.66b 73.86a

Jumlah Cabang 4.22b 4.55a

Buku Produktif 20.09b 22.86a

Buku tidak Produktif 4.05a 3.63b

Polong Isi 67.83b 71.83a

Polong Hampa 1.11a 1.09a

Produksi Biji (ton/ha) 2.33b 2.58a

Bobot 100 Biji (g) 11.17a 11.39a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

isi, dan produksi kedelai nyata lebih tinggi pada tinggi muka air 20 cm DPT dibandingkan pada tinggi muka air 10 cm DPT (Tabel 6).

Terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap tinggi tanaman pada umur 2 dan 4 MST, tetapi tidak terdapat pengaruh pada umur 6, 8, dan 10 MST. Tinggi tanaman nyata lebih tinggi pada lebar bedengan 2 m. Terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap jumlah daun pada umur 6 MST, tetapi tidak terdapat pengaruh pada umur 2, 4, 8, dan 10 MST (Tabel 7).

Tabel 7. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan Kedelai pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST

Peubah Lebar Bedengan (m)

2 4 6 8

Tinggi Tanaman:

2 MST 11.57a 10.78b 11.22ab 10.78b

4 MST 22.45a 21.04ab 21.26ab 20.84b

6 MST 50.89a 50.44a 49.92a 48.43a

8 MST 70.14a 70.44a 69.70a 68.74a

10 MST 71.96a 71.62a 71.52a 69.44a

Jumlah Daun:

2 MST 1.94a 1.90a 1.81a 1.85a

4 MST 5.71a 5.37a 5.27a 5.45a

6 MST 13.06a 12.19ab 12.17ab 11.87b

8 MST 16.94a 16.40a 16.50a 15.27a

10 MST 16.35a 16.22a 16.02a 15.80a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Tabel 8. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Kandungan dan Serapan Hara N, P, K, Fe dan Mn dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST

Peubah N P K Fe Mn

Lebar Bedengan (m)

Kandungan Hara (g/100g)

2 6.2217c 0.326667a 1.3833a 0.038500d 0.021817b

4 6.8317bc 0.320000a 1.3817a 0.045917c 0.022367b

6 7.3033b 0.325000a 1.5333a 0.055250b 0.024550b

8 8.4717a 0.326667a 1.6583a 0.062583a 0.027833a

Serapan Hara (mg/tanaman)

2 289.82a 15.184a 65.76a 1.8111a 0.9984a

4 291.57a 13.759ab 59.90a 1.9650a 0.9540a

6 295.61a 13.066ab 60.48a 2.1752a 0.9965a

8 267.61a 10.375b 52.26a 1.9766a 0.8707a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Menurut Indradewa et al. (2002) menyatakan bahwa dengan LPT lebih tinggi. tanaman yang mendapat genangan dalam parit mempunyai bobot kering tanaman (BKT) saat panen nyata lebih berat. karena terdapat korelasi antara LPT dengan BKT. Pada Tabel 9 terlihat bahwa terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap bobot kering daun, batang, akar, dan bintil. Bobot kering daun, batang, akar, dan bintil nyata lebih berat pada lebar bedengan 2 m.

Tabel 9. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Bobot Kering Daun, Batang, Akar, dan Bintil Kedelai pada Umur 6 MST

Peubah Lebar Bedengan (m)

2 4 6 8

Bobot Kering Daun (g) 4.57a 4.29ab 4.03ab 3.17b

Bobot Kering Batang (g) 5.27a 4.48ab 4.09ab 3.11b

Bobot Kering Akar (g) 1.09a 0.83ab 0.78ab 0.72b

Bobot Kering Bintil (g) 0.58a 0.40b 0.34cb 0.29c

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda 5%

hampa. Jumlah cabang, buku produktif, polong isi, bobot 100 biji, dan produksi kedelai nyata lebih tinggi pada lebar bedengan 2 m (Tabel 10). Indradewa et al. (2002) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh lebar bedengan terhadap laju pertumbuhan kedelai.

Tabel 10. Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Saat Panen

Peubah Lebar Bedengan (m)

2 4 6 8

Tinggi Tanaman 72.96a 72.62a 72.52a 70.94a

Jumlah Cabang 4.71a 4.41ab 4.33ab 4.05b

Buku Produktif 3.63a 22.73ab 21.18ab 20.47b

Buku tidak Produktif 3.44b 3.98ab 3.72ab 4.25a

Polong Isi 80.17a 73.50b 65.17c 60.17d

Polong Hampa 0.92a 1.09a 1.06a 1.32a

Produksi Biji (ton/ha) 3.79a 2.52b 1.79c 1.71d

Bobot 100 Biji (g) 11.89a 11.30ab 10.98b 10.96b

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Terdapat pengaruh interakasi antara tinggi muka air dan lebar bedengan terhadap pertumbuhan kedelai pada umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST. Tinggi tanaman nyata lebih tinggi pada interaksi tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m. Terdapat pengaruh interaksi tinggi muka air dan lebar bedengan terhadap jumlah daun pada umur 2 dan 6 MST. tetapi tidak terdapat pengaruh pada umur 4, 8, dan 10 MST (Tabel 11).

Tabel 11. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan Kedelai pada Umur 2, 4, 6, 8, dan 10 MST

Tinggi Muka Air (cm) Lebar Bedengan (m) Pengamatan

2 MST 4 MST 6 MST 8 MST 10 MST

Tinggi Tanaman (cm)

10

2 11.68a 21.76ab 47.97b 65.19b 72.60ab

4 11.11abc 20.26b 47.55ab 65.82b 71.91ab 6 11.61ab 21.55ab 51.28ab 65.15b 67.15b 8 10.98abc 20.79b 49.11ab 64.44b 66.99b

20

2 11.46abc 23.14a 53.88a 75.09a 76.77a

4 10.46c 21.82ab 53.81a 75.07a 76.25a

6 10.82abc 20.98ab 48.56ab 69.14b 70.44b 8 10.58bc 20.89ab 47.75b 67.04b 69.96b

Jumlah Daun

10

2 1.90ab 5.45a 12.72ab 16.80a 16.60a

4 1.86ab 5.21a 11.76b 15.28a 16.33a

6 1.68b 5.20a 12.02ab 16.40a 15.71a

8 1.88ab 5.30a 11.76b 14.73a 14.93a

20

2 1.98a 5.97a 13.42a 17.51a 16.71a

4 1.93a 5.53a 12.62ab 17.08a 16.62a

6 1.93a 5.35a 12.35ab 16.62a 16.00a

8 1.81ab 5.60a 12.03ab 15.81a 15.82a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Tabel 12. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Serapan Hara P dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST

Tinggi Muka Air (cm) Lebar Bedengan (m) Serapan Hara P (mg/tanaman) 10 2 9.978c 4 11.306bc 6 13.479bc 8 9.781c 20 2 20.389a 4 16.212ab 6 12.652bc 8 10.968bc

Terdapat pengaruh interaksi tinggi muka air dan lebar bedengan terhadap bobot kering daun, batang, akar, dan bintil. Bobot kering daun, batang, akar, dan bintil nyata lebih tinggi pada perlakuan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m (Tabel 13).

Tabel 13. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Bobot Kering Daun, Batang, Akar, dan Bintil Kedelai pada Umur 6 MST

Tinggi Muka Air (cm) Lebar Bedengan (m)

Bobot Kering (g)

Daun Batang Akar Bintil

10

2 3.22bc 3.58bc 0.69b 0.34bc

4 3.68bc 3.79bc 0.71b 0.44b

6 4.14bc 4.16bc 0.84b 0.30cd

8 3.90b 3.06c 0.65b 0.22d

20

2 5.92a 6.96a 1.50a 0.82a

4 4.91ab 5.17ab 0.94b 0.37bc

6 3.92bc 4.02bc 0.72b 0.37bc

8 3.29bc 3.19bc 0.82b 0.36bc

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Tabel 14. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Saat Panen Tinggi Muka Air (cm) Lebar Bedengan (m) Pengamatan Tinggi Tanaman (cm) Jumlah Cabang Buku Produktif Buku tidak Produktif 10

2 73.55ab 4.30ab 23.25ab 4.04ab

4 72.83ab 4.31ab 22.21b 4.11ab

6 68.06b 4.25ab 21.00b 3.58b

8 67.65b 3.90b 20.05b 4.48a

20

2 77.70a 4.68a 25.93a 2.83c

4 77.23a 4.48ab 21.33b 3.83ab

6 71.14a 4.41ab 21.36b 3.85ab

8 70.23b 4.18ab 20.88b 4.02ab

Tinggi tanaman. jumlah cabang. buku produktif. buku tidak produktif. jumlah polong isi. produksi biji dan bobot 100 biji kedelai lebih rendah pada interaksi tinggi muka air 10 cm DPT dengan lebar bedengan 8 m (Tabel 14 dan 15). Hal ini diduga karena dengan lebar bedengan 8 m kemampuan air meresap dari parit ke tengah bedengan kurang merata di seluruh areal bedengan.

Tabel 15. Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Saat Panen Tinggi Muka Air (cm) Lebar Bedengan (m) Pengamatan Polong Isi Polong Hampa Poduksi Biji (ton/ha) Bobot 100 Biji 10

2 78.33b 0.95a 3.43b 11.45ab

4 72.33d 1.05a 2.46d 11.54ab

6 62.33f 0.98a 1.75f 10.62b

8 58.33g 1.06a 1.68g 11.17b

20

2 82.00a 0.90a 4.15a 12.32a

4 74.67c 1.13a 2.59c 11.06b

6 68.00e 1.15a 1.84e 11.23b

8 62.67f 1.18a 1.74f 10.85b

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji jarak berganda Duncan 5%

Gambar 8. Pertumbuhan Kedelai Varietas Tanggamus pada Umur 6 MST a. Lebar Bedengan 2 m,

Tinggi Muka Air 20 cm DPT b. Lebar Bedengan 4 m,Tinggi Muka Air 20 cm DPT

c. Lebar Bedengan 6 m,

Tinggi Muka Air 20 cm DPT

d. Lebar Bedengan 8 m,

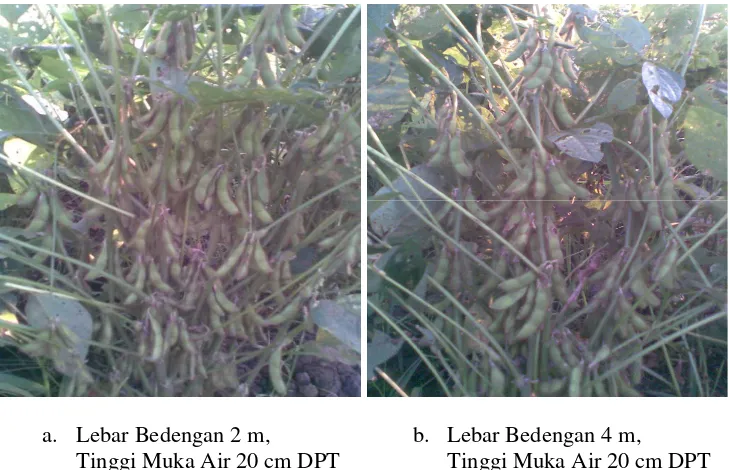

Gambar 9. Jumlah Polong Varietas Tanggamus pada Umur 8 MST

Pembahasan

Pengaruh Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Kandungan dan Serapan Hara N, P, K, Fe, dan Mn dalam Daun Kedelai pada Umur 6 MST

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tinggi muka air berpengaruh nyata terhadap kandungan hara P dan Fe dan serapan hara N, P, K, Fe, dan Mn, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan N, K dan Mn. Lebar bedengan berpengaruh nyata terhadap kandungan hara N, Fe, dan Mn, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan P dan K dan serapan hara N, P, K, Fe, dan Mn. Interaksi tinggi muka air hanya berpengaruh nyata pada serapan P (Lampiran 2).

Dari penelitian dapat diketahui bahwa Serapan hara N, P, K, Fe dan Mn daun nyata lebih tinggi pada tinggi muka air 20 cm DPT dan berbeda nyata dengan tinggi muka air 10 cm. Hal ini diduga karena pada tinggi muka air 20 cm DPT, akar memiliki ruang tumbuh yang lebih luas sehingga volume akar tinggi dan dapat menyerap unsur hara N, P, K, Fe dan Mn daun secara maksimal dibandingkan tinggi muka air 10 cm DPT.

b. Lebar Bedengan 4 m,

Tinggi Muka Air 20 cm DPT a. Lebar Bedengan 2 m,

Kandungan hara N, Fe, dan Mn daun nyata lebih tinggi pada lebar bedengan 8 m dan berbeda nyata dengan lebar bedengan 2 m. Hal ini diduga karena pada lebar bedengan 8 m, kondisi di tengah bedengan relatif kering sehingga terjadi proses oksidasi senyawa pirit yang menyebabkan tanah menjadi masam dan kelarutan unsur Fe dan Mn dalam tanah meningkat. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman, produksi kedelai menjadi rendah dan menyebabkan ketersediaan hara P dalam tanah menjadi rendah, sehingga serapan unsur hara P oleh kedelai dan produksi kedelai pada lebar bedengan 8 m sangat rendah.

Serapan hara P daun nyata lebih tinggi pada lebar bedengan 2 m dan berbeda nyata dengan lebar bedengan 4, 6, dan 8 m. Hal ini diduga karena pada lebar bedengan 2 m, kodisi bedengan relatif basah dan merata di seluruh areal bedengan sehingga pirit menjadi reduktif. Kondisi tersebut pirit tidak menjadi racun bagi tanaman dan kelarutan unsur beracun (Al, Fe, dan Mn) dalam tanah menjadi rendah sehingga tidak menghambat pertumbuhan tanaman dan produksi kedelai menjadi tinggi.

Pengaruh Tinggi Muka Air terhadap Pertumbuhan dan Produksi kedelai

Teknologi budidaya jenuh air (BJA) dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman (LPT). Pertumbuhan dan hasil kedelai di lahan pasang surut dengan teknologi BJA lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya kering. Hal ini diduga karena adanya air yang stabil di bawah permukaan tanah sehingga lengas tanah dalam keadaan kapasitas lapang. Menurut Ghulamahdi (2009) Tinggi muka air tetap akan menghilangkan pengaruh negatif dari kelebihan air pada pertumbuhan tanaman kedelai. karena kedelai akan beraklimatisasi dan selanjutnya tanaman memperbaiki pertumbuhannya.

yang mengalami oksidasi menghasilkan asam sulfat dan senyawa besi bebas bervalensi 3 (Fe3+). Hasil akhirnya merupakan tanah dengan reaksi masam ekstrim (pH < 3.5). dan banyak mengandung ion-ion sulfat (SO4-), besi bervalensi 2

(Fe2+), dan alumunium (Al3+). Asam sulfat akan melarutkan sejumlah besar logam-logam berat antara lain Al, Mn, Zn, dan Cu.

Penerapan teknologi BJA akan menghambat oksidasi lapisan pirit dan terhindar dari penurunan pH yang semakin rendah. Selain itu gerakan air pasang surut yang masuk ke petak-petak percobaan dan besarnya curah hujan pada saat pelaksanaan penelitian yaitu 113.8 mm pada bulan Juli (Lampiran 5) akan mempercepat proses pencucian unsur beracun seperti Al, Fe, Zn, dan Mn dari petakan percobaan, karena itu pengelolaan air menjadi faktor kunci keberhasilan pertumbuhan dan produksi kedelai, sedangkan pemberian kapur dan pupuk kandang dapat mengatasi kekurangan unsur hara. Menurut Ghulamahdi (2009) usaha penurunan kadar pirit di lahan pasang surut dapat dilakukan dengan cara pengaturan tinggi muka air agar kondisi tanah lebih reduktif. Adanya teknologi BJA memberikan peluang untuk menurunkan kadar pirit. Penurunan kadar pirit juga dapat dilakukan melalui tanpa olah tanah (TOT) atau pengolahan tanah ringan, sehingga pirit tidak terangkat ke permukaan serta pemberian kapur dan pupuk kandang.

Pada penelitian ini, dengan adanya air yang dialirkan ke parit-parit di antara petak-petak percobaan sejak awal tanam dan tingginya intensitas radiasi matahari di daerah lahan pasang surut yaitu 100% pada bulan Juli (Lampiran 6). menyebabkan fotosintesis di daun lebih efisien dan akan merangsang pembentukan bunga lebih banyak. Penerapan teknologi BJA akan menyebabkan air di bawah permukaan tanah stabil dari awal pertumbuhan hingga stadia pemasakan biji dan tingginya suhu di lahan pasang surut (24.50-31.60oC) akan menginduksi tanaman untuk mengeluarkan bunga yang banyak (Lampiran 7). Menurut Irwan (2006) menyatakan bahwa pada suhu yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah, radiasi matahari akan merangsang munculnya tunas bunga menjadi bunga.

secara maksimal. Selain itu, pemberian air irigasi ke dalam saluran lebih efisien. Oleh karena itu, tinggi muka air 20 cm DPT merupakan tinggi muka air yang paling cocok untuk penanaman kedelai di lahan pasang surut dengan teknologi BJA.

Tinggi muka air dipengaruhi juga oleh tekstur tanah lokasi penelitian. Tanah di lahan pasang surut berstekstur liat. Tanah bertekstur liat akan memegang air lebih kuat dibanding tanah yang bertekstur pasir. Oleh karena itu, tinggi muka air di lahan pasang surut lebih dalam dibandingkan dengan tanah dengan kadar liat lebih rendah atau tanah yang memiliki tekstur pasir. Menurut Ghulamahdi (1999) di Bogor menunjukkan bahwa tinggi muka air 5 cm DPT cocok digunakan untuk penerapan BJA. Tanah di Bogor memiliki tekstur pasir 3.85%. Jika tinggi muka air 5 cm DPT diterapkan di lahan pasang surut lokasi penelitian maka tanah akan mengandung terlalu banyak air di dekat perakaran sehingga tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik.

Pengaruh Lebar Bedengan terhadap Pertumbuhan dan Produksi kedelai

Pertumbuhan dan produksi kedelai semakin menurun dengan bedengan yang semakin lebar. Hal ini di duga karena semakin lebar bedengan menyebabkan kemampuan air meresap dari parit ke tengah bedengan tidak merata di seluruh areal bedengan. sehingga menurunkan rata-rata produktivitas kedelai. Dari penelitian ini dapat diketahui lebar bedengan 2-4 m merupakan petak yang ideal karena diduga kemampuan air meresap dari parit ke tengah bedengan dapat merata di seluruh areal bedengan dan produksi biji lebih tinggi dibandingkan lebar bedengan 6 dan 8 m. Indradewa et al. (2002) menyatakan bahwa dengan lebar bedengan 3-4 m, menyebabkan lengas tanah berada sedikit di atas kapasitas lapang dan penyebaran lengas dapat merata di seluruh areal bedengan.

Menurut Soemarno (1986) dan Adisarwanto et al. (2001) genangan dalam parit dapat dilakukan dengan lebar bedengan lebih lebar dari 2 m yang telah biasa digunakan. Manwan et al. (1990) menyatakan bahwa dalam budidaya kedelai disarankan dan kemudian banyak diterapkan oleh petani. pembuatan parit drainasi berjarak 4 m. Parit tersebut dapat berfungsi ganda. yaitu sebagai parit irigasi dan juga drainasi bila diperlukan.

Dilihat dari komponen hasilnya, teknologi BJA dengan perlakuan tinggi muka air dapat menambah tinggi tanaman, jumlah buku produktif, jumlah polong isi, dan produksi kedelai secara nyata. Sementara itu, genangan dalam parit dengan perlakuan lebar bedengan tidak menambah tinggi tanaman secara nyata, tetapi menambah jumlah cabang, buku produktif, polong isi, bobot 100 biji, dan produksi kedelai secara nyata.

Dengan demikian teknologi BJA dapat meningkatkan jumlah polong per tanaman dan jumlah biji per polong yang dihasilkan, sehingga dapat menambah jumlah biji per tanaman. Produksi yang meningkat lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah buku produktif, jumlah cabang, jumlah polong isi per tanaman, dan jumlah produksi biji per tanaman yang dihasilkan serta peningkatan bobot 100 biji yang berbeda nyata terhadap perlakuan lebar bedengan, tetapi tidak berbeda nyata terhadap perlakuan tinggi muka air. Jumlah cabang berkorelasi positif dengan jumlah polong isi (r = 0.67).

Pengaruh Interaksi Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai

Dari penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan interaksi antara tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m merupakan perlakuan yang ideal. karena diduga perlakuan dengan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m penggunaan air lebih efisien dan kemampuan air meresap dari parit ketengah bedengan lebih merata.

interaksi tinggi muka air dan lebar bedengan terhadap bobot biji. Bobot biji nyata lebih berat pada perlakuan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m.

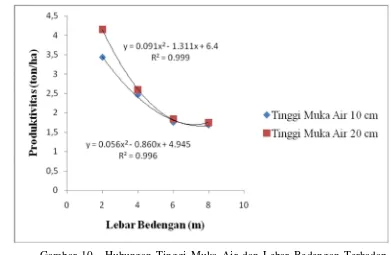

Pada percobaan ini. produksi biji kedelai pada perlakuan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m mencapai 4.15 ton/ha, ini nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tinggi muka air 20 cm dengan lebar bedengan 4 m (2.59 ton/ha), lebar bedengan 6 m (1.84 ton/ha), dan lebar bedengan 8 m (1.74 ton/ha). Produksi biji kedelai pada tinggi muka air 10 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m mencapai 3.43 ton/ha, ini nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tinggi muka air 10 cm dengan lebar bedengan 4 m (2.46 ton/ha), lebar bedengan 6 m (1.75 ton/ha), dan lebar bedengan 8 m (1.68 ton/ha).

Produksi kedelai yang tinggi dengan penerapan teknologi BJA sesuai dengan hasil penelitian Indradewa et al. (2004) yang menunjukkan bahwa budidaya jenuh air secara nyata meningkatkan produksi kedelai hingga 20-80% dibandingkan dengan pengairan konvensional. Hal ini terjadi karena budidaya jenuh air menyebabkan kondisi tanah pada kapasitas lapang. Sebaliknya teknik pengairan konvensional yang biasa diterapkan petani menyebabkan kondisi tanah tidak stabil.

Tanaman kedelai yang dibudidayakan dengan teknologi BJA mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dan produksi biji lebih tinggi. Hal ini karena tanaman mendapatkan air dalam jumlah cukup sepanjang hidupnya dari awal tanam hingga panen. pertumbuhan bintil terus berlanjut sampai pengisian polong dan mengalami penundaan penuaan. Menurut Nathanson (1984) menyatakan bahwa kondisi jenuh air yang dipertahankan sejak awal stadia vegetatif hingga stadia kematangan menyebabkan tanaman tidak cepat mengalami senessen saat masa pengisian polong. Kondisi ini menyebabkan suplai asimilat dari source ke

sinkberlangsung lama dan akhirnya dapat meningkatkan indeks panen.

Gambar 10. Hubungan Tinggi Muka Air dan Lebar Bedengan Terhadap Produktivitas Kedelai

Hasil analisis regresi pada tinggi muka air 20 cm DPT menunjukkan persamaan sebagai berikut: Y = 0.091x2- 1.311x + 6.4 dengan R² = 0.999. Dari persamaan ini diperoleh produksi kedelai maksimum (4.15 ton/ha) pada lebar bedengan 2 m. Hasil analisis regresi pada tinggi muka air 10 cm DPT menunjukkan persamaan sebagai berikut: Y = 0.056x2- 0.860x + 4.945 dengan R² = 0.996. Dari persamaan ini diperoleh produksi kedelai maksimum (3.43 ton/ha) pada lebar bedengan 2 m. Dengan demikian pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut diperlukan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m.

Korelasi antar Karakter Tanaman

Berdasarkan uji korelasi fenotipik pada Lampiran 4 karakter tinggi tanaman berkorelasi positif terhadap jumlah daun, cabang dan bobot kering daun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tanaman, maka jumlah daun, jumlah cabang semakin banyak, dan bobot kering daun semakin tinggi. Jumlah polong isi berkorelasi positif dengan jumlah cabang, bobot kering daun, dan bobot kering bintil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah cabang serta bobot kering daun dan bintil akar semakin tinggi maka jumlah polong isi semakin banyak. Bobot 100 biji benih berkorelasi positif terhadap produksi biji. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot 100 biji, maka produksi biji semakin tinggi.

Budidaya jenuh air memberikan kondisi yang lebih baik bagi lingkungan pertumbuhan perakaran karena ketersediaan air yang cukup sehingga membentuk akar dan bintil akar lebih banyak. Pertumbuhan akar dan bintil akar meningkat setelah fase aklimatisasi karena tanaman memperbaiki pertumbuhannya sebagai suatu mekanisme adaptasi morfologi terhadap kondisi lahan basah untuk pembentukan akar-akar baru guna menggantikan fungsi akar-akar yang mati akibat terjenuhi air. Terdapat korelasi yang erat (r = 0.79) antara bobot kering bintil akar dan jumlah polong isi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah polong isi pada penelitian ini diduga disebabkan oleh banyaknya asimilat yang dialihkan dari bintil ke tajuk untuk pembentukan bunga dan biji sehingga produksi biji meningkat.

Menurut Suwarto et al. (1994) pembentukan akar-akar baru dapat meningkatkan jumlah bintil akar yang berkorelasi positif dengan bobot kering bintil. Menurut Purwaningrahayu et al. (2004) menyatakan bahwa dengan bobot kering bintil akar yang lebih banyak memungkinnkan bagi tanaman untuk mendapatkan N yang lebih banyak.

Penerapan Budidaya Jenuh Air di Lahan Pasang Surut

Penerapan budidaya jenuh air (BJA) dapat dilakukan pada areal penanaman dengan irigasi cukup baik maupun pada areal dengan drainase kurang baik seperti lahan pasang surut. Di beberapa tempat. BJA dapat memperbaiki pertumbuhan dan meningkatkan produksi kedelai dibandingkan dengan budidaya kering.

[image:51.612.186.494.320.484.2]Lahan pasang surut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan kedelai di Indonesia jika dikelola dengan tepat. Lahan pasang surut pada lokasi penelitian adalah tipe luapan C (Gambar 11). Menurut Widjaja-Adhiet al.(1997) tipe luapan C tidak mengalami luapan air pasang besar maupun pasang kecil. namun permukaan air tanahnya cukup dangkal, yaitu kurang dari 50 cm.

Gambar 11. Kalsifikasi Rawa Pasang Surut Menurut Luapan Pasang Maksimum dan Minimum (Widjaja-Adiet al., 1992)

Gambar 12. Tata Air Makro dan Mikro di Lahan Pasang Surut untuk Penerapan BJA

Menurut Widjaja-Adhiet al.(1992) dan Subagyo (1997) menyatakan bahwa lahan pasang surut lokasi penelitian termasuk dalam zona II, yaitu saat volume air sungai relatif tetap atau berkurang di musim kemarau, pengaruh air asin/salin dapat merambat sepanjang sungai sampai jauh ke pedalaman. Pengaruh air asin/salin di sungai dapat mencapai jarak sejauh 40-90 km dari muara sungai pada bulan-bulan terkering yaitu bulan Agustus-Oktober. Oleh karena itu, pada penelitian ini salinitas belum mempengaruhi pertumbuhan kedelai karena dilakukan pada musim kemarau I, yaitu bulan April-Agustus 2010. Pada bulan tersebut air yang berada dalam saluran masih merupakan sisa air hujan. namun kadar kation dan anion air telah dipengaruhi air laut. Kation dan anion yang dominan pada air di lahan pasang surut adalah Na dan Cl. Salinitas air sangat rendah yaitu daya hantar listrik 0. 488 mmhos/cm (Tabel 2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh tinggi muka air terhadap bobot kering akar, bintil, batang, daun, tinggi tanaman, jumlah cabang, buku produktif, jumlah polong isi, dan produksi biji.

2. Terdapat pengaruh lebar bedengan terhadap bobot kering akar, bintil, batang, daun, jumlah cabang, buku produktif, jumlah polong isi, dan produksi biji.

3. Perlakuan tinggi muka air 20 cm DPT dengan lebar bedengan 2 m merupakan perlakuan yang cocok untuk budidaya kedelai di lahan rawa pasang surut dengan produksi biji mencapai 4.15 ton/ha.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adisarwanto, T. 2001. Bertanam kedelai di tanah jenuh air. Buletin Palawija. 1:24-32.

, dan Suhartina. 2001. Tanggap beberapa varietas kedelai terhadap kondisi tanah jenuh air. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan. 20(1):88-94.

Alwi, M. dan D. Nazemi. 2003. Pengaruh dimensi saluran kemalir terhadap perubahab sifat kimia tanah dan pertumbuhan kedelai di tanah sulfat masam. Bul. Agron. 31(3):107-111.

Avivi, S. 1995. Efisiensi Serapan N-Urea dan Proporsi Fiksasi N Setelah Perlakuan Pemetikan Kotiledon Pada Budidaya Basah Kedelai (Glycine max (L.) Merr.). Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 83 hal.

Biro Pusat Statistik. 2010. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kedelai. http://www.bps.go.id. [17 Maret 2009].

Djayusman, M., Suastika. I.W., dan Soelaeman, Y. 2001. Refleksi pengalaman dalam pengembangan sistem usaha pertanian di lahan pasang surut. Seminar Hasil Penelitian Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Badan Penelitian dan Penembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah Agroklimat. Bogor, Juni 2001.

Gasperz, V. 1992. Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan. Vol 2. Tarsito. Bandung.

Ghulamahdi, M. 1990. Pengaruh Pemupukan Fosfor dan Varietas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) pada Budidaya Jenuh Air. Tesis. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 97 hal.

, dan S.A. Aziz. 1992. Pengaruh pupuk N dan Zn terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada budidaya jenuh air. Bul. Agron. 21(1):37-45.

. 1999. Perubahan Fisiologi Tanaman Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) pada Budidaya Tadah Hujan dan Jenuh Air. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 124 hal. , S.A. Aziz., M. Melati., N. Dewi dan S.A. Rais. 2006. Pengaruh

kedelai panen muda pada budidaya jenuh air. Bul. Agron. 34(1):32-38.

. 2009. Lahan pasang surut untuk budidaya kedelai. http://www.bangkittani.com. [15 November 2009].

Gomez, K.A and A.A. Gomez. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Terjemahan dari: Statistical Procedures for Agricultural Research. Pener