PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN TANAMAN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL

HIERARKHI PROCESS

SKRIPSI

TRI SETIAWAN

091402095

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah Sarjana Teknologi Informasi

TRI SETIAWAN 091402095

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN

TANAMAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS

Kategori : SKRIPSI

Nama : TRI SETIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 091402095

Program Studi : SARJANA (S1) TEKNOLOGI INFORMASI

Departemen : TEKNOLOGI INFORMASI

Fakultas : ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI

INFORMASI (FASILKOM-TI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Diluluskan di

Medan, 22 Januari 2015

Komisi Pembimbing:

Pembimbing 2 Pembimbing 1

Sarah Purnamawati,ST.,M.Sc Dr. Syahril Efendi, S.Si.,M.IT NIP 19830226 201012 2 003 NIP 19671110 199602 1 001

Diketahui/Disetujui oleh

Program Studi S1 Teknologi Informasi Ketua,

PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN TANAMAN DENGAN

MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa

kutipan dan ringkasan yang masing-masing telah disebutkan sumbernya.

Medan, 22 Januari 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT beserta Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi S-1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah penulis, Ir. H Sundiandi M.Sc., ibu penulis, Dra. Hj Erlina Zarniaty, kakak penulis Dr. Dian Prastuty dan Dr. Ade Andriani yang telah memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini beserta keluarga besar yang telah turut mendoakan penulis.

2. Bapak Dr. Syahril Efendi, S.Si.,M.IT., M.Kom dan Ibu Sarah Purnamawati,ST.,M.Sc selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, saran, dan kritiknya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dedy Arisandi, ST.,M.Kom dan Ibu Erna Budhiarti Nababan, M.IT yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Teknologi Informasi, Bapak M. Anggia Muchtar, S.T., MM.IT. dan Bapak Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT.

5. Seluruh dosen yang mengajar serta Ibu Delima dan Bang Faisal, sebagai staf Tata Usaha Program Studi Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. 6. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada

penulis, Bryan Wahyudi, Muhammad Santana, Dhimas Eko Prasetyo, Akhmad Sofyan Dalimunthe, Ahmad Yazid, Boho Surianto Naibaho S.TI dan semua teman angkatan 2009.

7. Seluruh rekan kuliah sejawat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Proses pendukung keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul

bersifat kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Pada

dasarnya, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan melihat persoalan tersebut

selayaknya suatu kerangka yang terorganisir, yang memungkinkan adanya

ketergantungan antar komponen dan ketergantungan antar elemen dalam suatu

komponen. Kerangka pemikiran tersebut memungkinkan pengambil keputusan untuk

mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut dengan jalan

menyederhanakan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang

dilakukan. Adapun salah satu contoh pengambilan keputusan yaitu pengurutan

prioritas peremajaan tanaman. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu :

Jumlah produksi, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Salah satu metode

yang cocok untuk menyelesaikannya ialah dengan Analytical Hierarkhi Process

(AHP). karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian kriteria

yang detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan proses

hirarki yang kemudian dilakukan penghitungan bobot untuk masing-masing kriteria

dalam menentukan proiritas peremajaan tanaman. Hasil pengurutan peremajaan

tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil perkalian tiap – tiap hasil perkalian

matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang digunakan disini adalah nilai rata – rata

tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun terakhir. Output yang ditampilkan tersebut

berupa tabel ranking yang berisikan tahun tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon

per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha, kemudian data konversi kriteria – kriteria

tersebut, letak kebun areal tanamannya dan hasil akhir bobot.

THE PRIORITY SORTING OF REPLANTING USING ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS METHODS

ABSTRACT

The process of supporting decision is basically choosing an alternative for solving a

problem. Some problems that often appeared are complex with the most taken aspect

or criteria. Basically, each of problems can be solved by viewing that problems as an

organized-framework, possibly any dependence among the elements of component.

The framework is dedicated to take the decision simply, in order to fasten the process

of taking the decision that has been done. One of the sampels in taking the decision is

the priority sorting of replanting. The factors that have been important indicator are

the quantity of production, the age of the plant, and the amount of the trees per

hectare. One of the appropriate methods is Analytical Hierarkhi Process (AHP). This

method can perform the rating of criteria detailly with comprehensive framework. The

consideration of hierarchy process is done by counting the quality of each criteria in

deciding the priority of replanting. Results sorting plant rejuvenation obtained from

the sum of the results of multiplying each - each matrix multiplication results with all

three criteria. The criteria used here is value - average each - each criterion of oil three

years of data. The output is displayed in the form of a table containing the planting

rank, age in 2014, the number of trees per ha, Total production Tons per Ha, then the

data conversion criteria - these criteria, the location of the garden area and the final

weight of the plants.

Halaman

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 2

1.3. Tujuan Penelitian 2

1.4. Batasan Masalah 3

1.5. Manfaat Penelitian 3

1.6. Sistematika Penulisan 3

BAB 2 LANDASAN TEORI 5

2.1. Peremajaan Kelapa Sawit 5

2.2. PT Perkebunan Nusantara III 5

2.3. Sistem Pendukung Keputusan 6

2.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 6

2.4.1. Komparasi Berpasang 7

2.4.2. Prosedur AHP 8

vii

2.5. Penelitian Terdahulu 12

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 13

3.1. Data yang Digunakan 13

3.2. Arsitektur Umum 15

3.3. Diagram Aliran Data 15

3.3.1. DFD Level 0 15

3.3.2. DFD Level 1 16

3.4. Analisis Sistem 18

3.5. Perancangan Tampilan Antarmuka 26

3.5.1. Rancangan tampilan halaman log in 26

3.5.2. Rancangan tampilan halaman menu sistem 26

BAB 4 IMPLIMENTASI DAN PENGUJIAN 28

4.1. Implementasi Sistem 28

4.1.1. Spesifikasi hardware dan software yang digunakan 28

4.2. Implementasi perancangan antarmuka 29

4.2.1. Tampilan Awal 29

4.2.2. Tampilan Halaman Utama 30

4.2.3. Tampilan Menu Sistem dengan Pilihan User Management 30

4.2.4. Halaman Data Kebun 31

4.2.5. Halaman Data Sawit 31

4.2.6. Halaman Penghitungan 32

4.2.7. Halaman Output 34

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 81

5.1. Kesimpulan 81

5.2. Saran 81

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Nilai Skala Komparasi Berpasangan 8

Tabel 2.2 Nilai RI 9

Tabel 2.3 Skala Penilaian Berpasangan 9

Tabel 2.4 Penilaian Berpasangan Lengkap 9

Tabel 2.5 Jumlah Kolom 10

Tabel 2.6 Normalisasi 10

Tabel 2.7 Tabel Rata - Rata 10

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu 12

Tabel 3.1 Tabel Kebun Sei Meranti 13

Tabel 3.2 Tabel Kebun Sei Daun 14

Tabel 3.3 Tabel Kebun Tor Gamba 14

Tabel 3.4 Tabel Kebun Rambutan 14

Tabel 3.5 Skala Penilaian Berpasangan 19

Tabel 3.6 Penilaian Berpasangan Lengkap 19

Tabel 3.7 Jumlah Kolom 20

Tabel 3.8 Normalisasi 20

Tabel 3.9 Rata - Rata 22

Tabel 3.10 Nilai RI 24

Tabel 3.11 Data Konversi Kriteria 25

Tabel 4.2 Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 36

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Arsitektur Umum 15

Gambar 3.2 DFD Level 0 16

Gambar 3.3 DFD Level 1 (Management User) 16

Gambar 3.4 DFD Level 1 (Management Sawit) 17

Gambar 3.5 DFD Level 1 (Management Kebun) 17

Gambar 3.6 DFD Level 1 (Kalkulasi AHP) 18

Gambar 3.7 Pohon Hierarki 18

Gambar 3.8 Flowchart Tahap Normalisasi 21

Gambar 3.9 Flowchart Vektor Bobot 23

Gambar 3.10 Flowchart Pengujian 24

Gambar 3.11 Flowchart Hasil Pengujian 25

Gambar 3.12 Halaman Login 26

Gambar 3.13 Halaman Menu Sistem Peremajaan Tanaman 27

Gambar 4.1 Tampilan Awal 29

Gambar 4.2 Halaman Utama 30

Gambar 4.3 Halaman User Management 30

Gambar 4.4 Halaman Data Kebun 31

Gambar 4.5 Halaman Data Sawit 31

Gambar 4.6 Pembobotan Kriteria 32

Gambar 4.7 Hasil Tidak Konsisten 32

Gambar 4.9 Hasil Konsisten 33

Gambar 4.10 Halaman Output yang perlu diremajakan 34

ABSTRAK

Proses pendukung keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul

bersifat kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Pada

dasarnya, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan melihat persoalan tersebut

selayaknya suatu kerangka yang terorganisir, yang memungkinkan adanya

ketergantungan antar komponen dan ketergantungan antar elemen dalam suatu

komponen. Kerangka pemikiran tersebut memungkinkan pengambil keputusan untuk

mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut dengan jalan

menyederhanakan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang

dilakukan. Adapun salah satu contoh pengambilan keputusan yaitu pengurutan

prioritas peremajaan tanaman. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu :

Jumlah produksi, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Salah satu metode

yang cocok untuk menyelesaikannya ialah dengan Analytical Hierarkhi Process

(AHP). karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian kriteria

yang detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan proses

hirarki yang kemudian dilakukan penghitungan bobot untuk masing-masing kriteria

dalam menentukan proiritas peremajaan tanaman. Hasil pengurutan peremajaan

tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil perkalian tiap – tiap hasil perkalian

matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang digunakan disini adalah nilai rata – rata

tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun terakhir. Output yang ditampilkan tersebut

berupa tabel ranking yang berisikan tahun tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon

per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha, kemudian data konversi kriteria – kriteria

tersebut, letak kebun areal tanamannya dan hasil akhir bobot.

THE PRIORITY SORTING OF REPLANTING USING ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS METHODS

ABSTRACT

The process of supporting decision is basically choosing an alternative for solving a

problem. Some problems that often appeared are complex with the most taken aspect

or criteria. Basically, each of problems can be solved by viewing that problems as an

organized-framework, possibly any dependence among the elements of component.

The framework is dedicated to take the decision simply, in order to fasten the process

of taking the decision that has been done. One of the sampels in taking the decision is

the priority sorting of replanting. The factors that have been important indicator are

the quantity of production, the age of the plant, and the amount of the trees per

hectare. One of the appropriate methods is Analytical Hierarkhi Process (AHP). This

method can perform the rating of criteria detailly with comprehensive framework. The

consideration of hierarchy process is done by counting the quality of each criteria in

deciding the priority of replanting. Results sorting plant rejuvenation obtained from

the sum of the results of multiplying each - each matrix multiplication results with all

three criteria. The criteria used here is value - average each - each criterion of oil three

years of data. The output is displayed in the form of a table containing the planting

rank, age in 2014, the number of trees per ha, Total production Tons per Ha, then the

data conversion criteria - these criteria, the location of the garden area and the final

weight of the plants.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peremajaan Tanaman adalah penggantian tanaman perkebunan, karena sudah rusak /

tidak menghasilkan dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan

secara selektif maupun menyeluruh. Tanaman Rusak (TR) / Tanaman Tidak

Menghasilkan (TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan

hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak

produktif lagi (produksi kurang dari 15% dari produksi normal).

Sampai saat ini beberapa perusahaan perkebunan di Indonesia melakukan

peremajaan perkebunan dengan melakukan penyeleksian data – data setiap kebun. Di

PTPN 3, ada beberapa faktor yang menentukan bahwa tanaman tersebut harus

diremajakan. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu : Tren produksi 3

tahun terakhir, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Pengelompokan tanaman

dibagi berdasarkan tahun tanam suatu kebun. Maka setiap kebun berbeda arealnya

walau di tanam dengan tahun yang sama. Ini akan memudahkan perbandingan jika

penurunan produksi tanaman disuatu kebun berbeda jauh dengan produksi tanaman

dikebun lainnya (dengan catatan tahun tanam sama), maka produksi yang menurun

drastis tersebut akan dilakukan peremajaan tanaman.

Setiap areal tanaman cepat atau lambat akan melakukan proses peremajaan.

Untuk itu perusahaan setiap tahunnya mendata dan menghitung jumlah produksi

tanaman dan memprediksi daerah mana saja yang akan diremajakan. Agar

tanaman, diperlukan pengurutan tingkat prioritas kelompok tanaman yang akan

diremajakan. Jika mengetahui urutan kelompok tanaman mana yang akan

diprioritaskan dengan waktu secepat mungkin, maka lebih mudah suatu perusahaan

melakukan persiapan anggaran dana untuk mewujudkan peremajaan kelompok –

kelompok tanaman tersebut.

Dalam konteks perkebunan komersial, yang menjadi tujuan perusahaan yaitu

keuntungan yang optimal. Keuntungan optimal perusahaan perkebunan sangat

ditentukan oleh sumber pendapatan perusahaan. Secara pasti, hal itu merupakan fungsi

produksi dari tanaman yang ditanam dikebun. Atas pertimbangan hal tersebut, salah

satu tindakan manajemen yang perlu dilakukan ialah peremajaan tanaman. Salah satu

alasan tidak mampu melakukan peremajaan dikarenakan kurang tepat dalam

memprediksi anggaran dana. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang lebih cepat

dan tepat memprediksi areal mana saja yang didahulukan untuk diremajakan.

Salah satu metode yang tepat adalah Analytical Hierarkhi Process (AHP)

karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian criteria

majemuk dan detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan

proses hirarki yang kemudian dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing

criteria dalam menentukan proiritas pengajuan sertifikasi sesuai dengan kuota.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui urutan areal tanaman yang didahulukan berdasarkan prioritas

kebutuhan peremajaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui urutan giliran setiap

areal tanaman yang akan dilakukan proses peremajaan dengan menggunakan metode

3

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Input berupa list areal tanaman dan parameter yang mempengaruhi prioritas

kebutuhan peremajaan tanaman yaitu : Tren Produksi, Umur Tanaman,

Jumlah Pohon/ha

2. Output berupa ranking areal - areal tanaman kelapa sawit seluruh kebun

PTPN3 berdasarkan prioritas kebutuhan peremajaan tanaman.

3. Sumber berdasarkan data dari PTPN3.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Membantu pengguna dalam menentukan urutan giliran peremajaan tanaman

setiap areal tanaman terutama kelapa sawit.

b. Memperdalam ilmu peneliti tentang metode Analytical Hierarkhi Process.

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian

serta mengidentifikasi masalah penelitian. Bagian-bagian yang terdapat dalam bab

pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisi landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis yang

BAB 3 METODOLOGI

Pada bab metodologi berisi metodologi penelitian yang dilakukan dalam menerapkan

metode Analytical Hierarkhi Process dalam penghitungan bobot menggunakan

parameter yang mendukung peremajaan tanaman.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan hasil dari pengujian penghitungan

bobot menggunakan metode Analytical Hierarkhi Process yang akan menampilkan

hasil pengurutan prioritas peremajaan tanaman.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Peremajaan Kelapa Sawit

Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan saat petani pekebun harus melakukan peremajaan. Pertimbangan dalam melakukan peremajaan antara lain adalah umur tanaman sudah tua (umumnya 19 - 25 tahun). Secara fisiologis tanaman tua seperti ini memiliki produktivitas yang semakin menurun, sehingga dipandang tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomis malah bisa merugi. Umumnya batas umur ekonomis yang digunakan sebagai patokan teknis untuk tanaman kelapa sawit rata-rata 25 tahun, namun tidak jarang umur ekonomis hanya mencapai 19 tahun.

Pada umur tanaman tua ini produktivitas tanaman rendah (umumnya < 12 ton/ha/th tidak ekonomis atau rata-rata 1 ton/ha/bl). Tanaman yang berproduksi rendah sebagai akibat dari umur tanaman sudah tua atau tumbuhnya kurang besar dan dianggap kurang menguntungkan. Kesulitan pelaksanaan panen juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan saat petani pekebun harus melakukan peremajaan kebunnya. Tanaman yang sudah tua umumnya memiliki pohon tinggi yang dapat menyulitkan saat pemanenan, sehingga efektivitas dan efisiensi panen menjadi rendah karena ongkos produksi menjadi mahal. Kebun yang sudah tua kerapatan tanamanumumnya rendah, sehinggatanaman dengan kerapatan yang rendah tidak ekonomis untuk dikelola sehingga perlu diremajakan.

2.2. PT Perkebunan Nusantara III

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah Badan Usaha Milik

Perusahaan ini berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan resmi didirikan

dari hasil restrukturisasi BUMN pada tahun 1996. Direktur Utama perusahaan

adalah Bagas Angkasa sedangkan Komisaris Utama adalah Achmad Mangga Barani.

PTPN III dibentuk berdasarkan PP No.8 Tahun 1996, Tanggal 14 Pebruari 1996

dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang

perkebunan. PTPN III merupakan penggabungan kebun-kebun diwilayah Sumetera

Utara dari eks PTP III, PTP IV dan PTP V.

2.3. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

SPK merupakan sistem informasi berbasis komputer yang intraktif, fleksibel,

dan dapat beradaptasi, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung

penyelesaian permasalahan yang tidak terstruktur untuk meningkatkan pembuatan

keputusan (Turban 1995).

2.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang

dapat membantu kerangka berfikir manusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yang

memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam

kelompok-kelompok, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu susunan hirarki,

memasukkan nilai numeris sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan

perbandingan relatif, dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen mana yang

mempunyai prioritas tertinggi (Permadi, 1992). Metode AHP memakai persepsi

manusia yang dianggap expert sebagai input utama, yaitu orang yang mengerti benar

permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah, atau punya

kepentingan terhadap masalah tersebut. Saaty (1991) menyatakan bahwa pada

dasarnya metode Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah memfokuskan suatu situasi

yang kompleks tak terstruktur, ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian

atau variabel itu ke dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada

pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya setiap variabel, dan mensintesis

berbagai pertimbangan itu untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas

7

dengan itu, dalam memecahkan persoalan dengan AHP (decomposition)¸ prinsip

penilaian komparatif (comparative judgment), prinsip sintesa prioritas (synthesis of

priority) dan prinsip konsistensi logis (logical consistency).

1. Decomposition, yaitu pemecahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin

mendapatkan hasil yang lebih akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap

unsur-unsurnya sampai tak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut,

sehingga didapatkan beberapa tingkatan (hirarki) dari persoalan tadi.

2. Comparative Judgment. Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang

kepentingan relative dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya

dengan tingkat di atasnya. Penilaian itu merupakan inti dari AHP, karena akan

berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian disajikan

dalam bentuk matriks yang dinamakan maktriks pairwise comparison.

3. Synthesis of Priority. Pada setiap matriks “pairwise comparison” terdapat local

priority. Oleh karena “pairwise comparison” terdapat pada setiap tingkat, maka

untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local

priority tersebut. Pengurutan elemen-elemen tersebut menurut kepentingan

relatif melalui prosedur sintesa yang dinamakan priority setting.

4. Logical consistency. Konsistensi dalam hal ini mempunyai dua makna. Pertama

bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan

keseragaman dari relevansinya. Kedua bahwa tingkat hubungan antara

objek-objek didasarkan pada kriteria tertentu misalnya sama penting, sedikit lebih

penting, jelas lebih penting, mutlak lebih penting.

2.4.1. Komparasi Berpasang

Tahap terpenting dalam AHP adalah penilaian dengan teknik komparasi berpasangan

terhadap aktor-aktor pada suatu tingkat hirarki. Penilaian dilakukan dengan

memberikan bobot numeric dan membandingkan antara satu elemen dengan elemen

lainnya. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesa terhadap hasil penilaian untuk

menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi dari terendah. Skala

komparasi yang digunakan adalah 1 sampai 9 adalah yang terbaik. Hal ini telah

dibuktikan oleh Saaty dengan berdasarkan pertimbangan tingginya akurasi yang

ditunjukkan dengan nilai Root Means Square (RMS) dan Median Absolute Deviation

(MAD) pada berbagai problema. Nilai skala komparasi yang dimaksudkan disajikan

Tabel 2.1. Nilai Skala Komparasi Berpasangan, (Saaty, 1991)

Tingkat Kepentingan Definisi

1 Sama penting

3 Sedikit lebih penting

5 Jelas lebih penting

7 Sangat jelas lebih penting

9 Pasti/mutlak lebih penting

1/(1-9) Kebaikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 - 9

2.4.2. Prosedur AHP

Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP yaitu

mendefenisikan masalah, sintesis, mengukur konsistensi, menghitung Consistency

Index (CI), menghitung rasio, dan memeriksa konsistensi hierarki.

Cara menghitung Indek Konsistensi (CI) dapat dilihat dengan persamaan (2.1):

CI = (λ maks-n)/n (2.1)

di mana n = banayak kriteria

Cara menghitung Rasio Konsistensi (CR) dapat dilihat dengan persamaan (2.2)

CR = CI/RC (2.2)

Di mana CR = Consistency Ratio

CI = Consistency Index

IR = Indeks Random Consistency

Untuk memeriksa Konsistensi Hierarki dapat dilihat dengan table 2.2 . Jika

nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika

rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan

9

Tabel 2.2. Nilai RI

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 5.8 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

2.4.3. Contoh Penerapan AHP

Penerapan AHP pada contoh kasus sederhana. Suatu kasus yang harus

diputuskan mempunyai 3 kriteria yaitu Kriteria A, B dan C.

Langkah 1:

Buat matrik berpasangan dan berikan tingkat kepentingannya. Tidak perlu seluruh

angka diisi. Cukup diagonal ke atas saja. Lihat tabel 2.3:

Tabel 2.3. Skala Penilaian Berpasangan

Kriteria A Kriteria B Kriteria C

Kriteria A 1 3 1

Kriteria B 1 5

Kriteria C 1

Angka 1 pada diagonal matrik di atas merupakan perbandingan kriteria yang sama.

Angka 3 pada Kriteria B menyatakan bahwa Kriteria lebih penting sedikit daripada

Kriteria A demikian seterusnya. Untuk mengisi angka pada kotak yang kosong

dilakukan dengan cara dibagi yaitu mengisi elemen Kriteria A vs Kriteria B. Maka

cukup mengambil nilai Kriteria A vs Kriteria A (yaitu 1), kemudian dibagi dengan

nilai Kriteria B vs Kriteria A (yaitu 3) menghasilkan 0.333 lihat tabel 2.4. :

Tabel 2.4. Penilaian Berpasangan Lengkap

Kriteria A Kriteria B Kriteria C

Kriteria A 1 3 1

Kriteria B 0.3333333 1 5

Langkah 2 :

Lakukan normalisasi. Caranya dengan membagi setiap elemen dengan jumlah

masing-masing kolom.

Tabel 2.5. Jumlah Kolom

Kriteria A Kriteria B Kriteria C

Kriteria A 1 3 1

Kriteria B 0.3333333 1 5

Kriteria C 1 0.2 1

Jumlah 2.3333333 4.2 7

Tabel 2.6. Normalisasi

Kriteria A Kriteria B Kriteria C

Kriteria A 0.4285714 0.7142857 0.1428571

Kriteria B 0.1428571 0.2380952 0.7142857

Kriteria C 0.4285714 0.047619 0.1428571

angka normal seperti di tabel 2.5. didapat dari kriteria dibagi jumlah. Contohnya 1

dibagi 2.3333 .. hasilnya 0.42857 (Lihat tabel 2.6.).

Langkah 3:

Cari rata-rata setiap kriteria. Caranya, jumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan

jumlah kriteria yang ada. Untuk kasus ini jumlah kriterianya 3 (A, B, C).

Tabel 2.7. Rata- rata

Kriteria A Kriteria B Kriteria C Rata - rata

Kriteria A 0.4285714 0.7142857 0.1428571 0.428571429

Kriteria B 0.1428571 0.2380952 0.7142857 0.365079365

11

Maka Vektor Bobot yaitu : W1= 0.428571429

W2= 0.365079365 W3= 0.206349206

Langkah 4:

Kalikan bobot dengan matrik berpasangan tadi. Mana yang paling besar, itulah yang paling penting

1 3 1 0.42857143 1.730159

0.3333333 1 5 0.36507937 = 1.539683

1 0.2 1 0.20634921 0.707937

Kalau di atas, maka tentunya urutannya adalah Kriteria A, Kriteria B dan Kriteria C

Setelah ini masuk ke langkah pengujian

Langkah 1:

Kalikan bobot tadi dengan matrik berpasangan yang pertama.

Langkah 2:

cari nilai t dengan cara bagilah hasil pada langkah 1 tadi dengan masing-masing

bobotnya, kemudian jumlahkan semuanya. Setelah itu bagilah dengan jumlah kriteria

yaitu 3. Lihat rumus dan angka di bawah ini :

Sehingga t = 3.895

Langkah 3:

Hitung Consistency Index (CI) dengan cara mengurangkan t di atas dengan jumlah

kriteria. Hasilnya dibagi lagi dengan jumlah kriteria.

CI = (t-n)/n —> (3.985-4)/4 = -0.0375

Langkah 4:

Hitung Consistency Ratio (CR) dengan cara CI/RI. RI didapatkan dari tabel. Lihat

tabel 2.2.

Karena contoh kasus ini menggunakan hanya 3 kriteria artinya RI yang dipakai 3 yaitu

5.8.

Sehingga CR= -0.0375/5.8 = -0.000647 5:

Langkah 5

Cek hasilnya, jika CR kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak

konsisten, matrik berpasangannya harus diulang untuk dibuat.

2.5. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan prioritas

peremajaan tanaman. Tabel penelitian terdahulu ditunjukkan pada tabel 2.3

Tabel 2.8. Penelitian Terdahulu

Penulis Judul Penelitian Metode Kekurangan

Sutrisno Badri

(2012)

Aplikasi model untuk

mengembangkan Klaster

agroindustri kelapa sawit

AHP Kriteria yang menjadi

faktor pendukung

lebih subjektif

Anton Setiawan

Honggowibowo

(2010)

Implementasi metode

analytical hierarchy

process untuk

pengambilan keputusan

pemilihan foto

berdasarkan tujuan

perolehan foto

AHP Menggunakan grafik

untuk menunjukkan

output. Tidak

dijabarkan urutannya

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas beberapa hal diantaranya seperti data yang digunakan, tahapan

pengenalan yang dilakukan, penerapan metode yang digunakan dan analisis

perancangan sistem dalam mengimplementasikan metode Analytical Hierarkhi

Process. Pembahasan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang spesifikasi dan

kebutuhan dalam pengerjaan dan pengembangan aplikasi.

3.1. Data yang Digunakan

Data penelitian yang digunakan berasal dari PTPN 3 bagian tanaman yaitu berupa

tahun tanam untuk memperoleh umur tanaman, jumlah pohon per Ha, dan jumlah

produksi. Jadi totalnya ada 342 kelompok tanaman kelapa sawit yang berasal dari 30

kebun tanaman kelapa sawit PTPN 3. Contoh data yang digunakan diantaranya adalah

:

3.1. Tabel Kebun Sei Meranti

3.2. Tabel Kebun Sei Daun

3.4. Tabel Kebun Rambutan

15

3.2. Arsitektur Umum

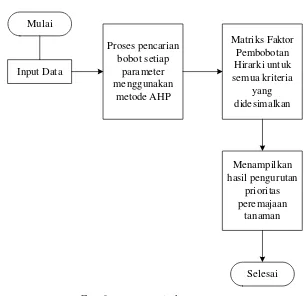

Pada desain ini ditunjukkan bagaimana setiap proses berlangsung dan membentuk

sebuah aplikasi yang terbentuk dengan sistematis. Rancangan arsitektur dapat dilihat

pada Gambar 3.1.

Mulai

Input Data

Proses pencarian bobot setiap

parameter menggunakan

metode AHP

Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk semua kriteria

yang didesimalkan

Menampilkan hasil pengurutan

prioritas peremajaan

tanaman

Selesai Gambar 3.1. Arsitektur Umum

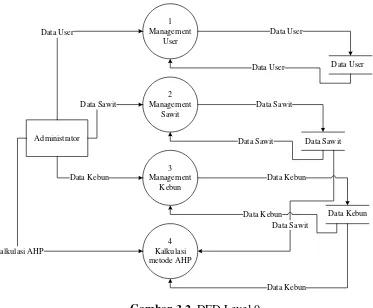

3.3. Diagram Aliran Data

Penjelasan dalam pengaturan database besertaalur dan transformasi data dalam sistem

akan dijelaskan dengan diagram aliran data atau DFD.

3.3.1. DFD Level 0

DFD level 0 mencakup gambaran secara umum alur input dan output seperti yang

Administrator

Gambaran secara umum alur input dan output pada DFD level 1 yang akan dibagi jadi

4 bagian. Pada gambar 3.3. aliran data user yang dimaksud adalah username dan

password.

Data User Data User

Data User Data User

17

Berikutnya adalah DFD Management Sawit yang berisikan data parameter yang

diperlukan sistem untuk menentukan prioritas peremajaan tanaman.

Administrator Data Sawit

Data Sawit Data Sawit

Data Sawit

Data Sawit Data Sawit

Data Sawit

Data Sawit

Gambar 3.4. DFD Level 1 (Management Sawit)

Bagian ketiga adalah management kebun yang juga digambarkan secara umum seperti

yang ditunjukkan pada gambar 3.5. :

Administrator Data Kebun

Data Kebun Data Kebun

Data Kebun

Data Kebun Data Kebun

Data Kebun

Data Kebun

Pada bagian terakhir mencakup penghitungan metode AHP yang juga menggunakan

data sawit dan data kebun. Kalkulasi metode AHP ditunjukkan pada gambar 3.6. :

Administrator

1 Kalkulasi Meode AHP

2 Menampilkan Hasil Kalkulasi

Data Sawit

Nilai Bobot

Hasil Kalkulasi

Hasil Kalkulasi

Data Sawit

Data Kebun Data Kebun

Gambar 3.6. DFD Level 1 (Kalkulasi AHP)

3.4. Analisis Sistem

Analisis diperlukan sebagai dasar perancangan sistem. Pada penelitian ini,

terdapat enam tahap yang merupakan prosedur menggunakan metode AHP. Berikut

adalah hierarki yang ditunjukkan pada gambar 3.7. :

Peremajaan Tanaman Sawit

Tahun

Tanam Pohon per

Ha

Produksi

Areal

Tanaman 1 Tanaman 2Areal Tanaman 3Areal

Areal Tanaman n

19

Tahapan Pertama adalah mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang

diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini

yaitu peremajaan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan berdasarkan tahun tanam.

Tahap Kedua yaitu menentukan nilai bobot dari parameter – parameter dari data

perkebunan pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Angkanya ditentukan berdasarkan

seberapa penting parameter tersebut dalam peremajaan tanaman. Buat matriks

berpasangan dan berikan tingkat kepentingannya. Tidak perlu seluruh angka diisi.

Cukup diagonal ke atas saja. Lihat tabel 3.5. :

Tabel 3.5. Skala Penilaian Berpasangan

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha Produksi

Tahun Tanam (Umur)

1 3 7

Pohon per Ha 1 5

Produksi 1

Angka 1 pada diagonal matriks di atas merupakan perbandingan kriteria yang sama.

Angka 3 pada Kriteria Pohon per Ha menyatakan bahwa Kriteria lebih penting sedikit

daripada Kriteria Tahun Tanam (Umur) demikian seterusnya. Untuk mengisi angka

pada kotak yang kosong dilakukan dengan cara dibagi yaitu mengisi elemen Kriteria

Tahun Tanam (Umur) vs Kriteria Pohon per Ha. Maka cukup mengambil nilai Kriteria

Tahun Tanam (Umur) vs Kriteria Tahun Tanam (Umur) yaitu 1, kemudian dibagi

dengan nilai Pohon per Ha vs Tahun Tanam (Umur) yaitu 3 menghasilkan 0.333 lihat

tabel 3.6. :

Tabel 3.6. Penilaian Berpasangan Lengkap

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha Produksi

Tahun Tanam (umur)

Tabel 3.6. Penilaian Berpasangan Lengkap (Lanjutan)

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha Produksi

Pohon per Ha 0,3333333 1 5

Produksi 0,143 0,2 1

Tahap Ketiga yaitu lakukan normalisasi. Caranya dengan membagi setiap kriteria

dengan jumlah masing-masing kolom.

Tabel 3.7. Jumlah Kolom

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha Produksi

Tahun Tanam (Umur)

1 3 7

Pohon per Ha 0,333 1 5

Produksi 0,143 0,2 1

Jumlah 1,476 4,2 13

Tabel 3.8. Normalisasi

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha Produksi

Tahun Tanam (Umur)

0,677 0,714 0,538

Pohon per Ha 0,226 0,238 0,385

21

Pada tabel 3.7. dilakukan penjumlahan kolom. Contohnya pada kolom Kirteria Tahun

Tanam (Umur)

1 + 0,333 + 0,143 = 1,476.

angka normal seperti di tabel 3.8. didapat dari kriteria dibagi jumlah. Contohnya

1 / 1,476 = 0.677

Mulai

Inv_krieria1 =1/kriteria1 Inv_krieria2 =1/kriteria2 Inv_krieria3 =1/kriteria3

Jumlahkolom1 = 1 + inv_kriteria1 + inv_kriteria2 Jumlahkolom2 = kriteria1 + 1 + inv_kriteria3

Jumlahkolom3 = kriteria2 + kriteria3 +1

Normalisasi_kriteria1_1 = 1 / jumlahkolom1 Normalisasi_kriteria1_2 = inv_kriteria1 / jumlahkolom1 Normalisasi_kriteria1_3 = inv_kriteria2 / jumlahkolom1

Selesai Kriteria1, Kriteria2, Kriteria3

Normalisasi_kriteria2_1 = kriteria1 / jumlahkolom2 Normalisasi_kriteria2_2 = 1 / jumlahkolom2 Normalisasi_kriteria2_3 = inv_kriteria3 / jumlahkolom2

Normalisasi_kriteria3_1 = kriteria2 / jumlahkolom3 Normalisasi_kriteria3_2 = kriteria3 / jumlahkolom3

Normalisasi_kriteria3_3 = 1 / jumlahkolom3

Gambar 3.8. Flowchart Tahap Normalisasi

Tahap keempat yaitu Cari rata-rata setiap kriteria. Caranya, jumlahkan tiap baris

kemudian dibagi dengan jumlah kriteria yang ada. Untuk kasus ini jumlah kriterianya

Tabel 3.9. Rata- Rata

Tahun Tanam (Umur)

Pohon per Ha

Produksi Rata - rata

Tahun Tanam (Umur)

0,677 0,714 0,538 0,643

Pohon per Ha 0,226 0,238 0,385 0,283

Produksi 0,097 0,048 0,077 0,074

Maka Vektor Bobot yaitu : W1= 0,643

W2= 0,283 W3= 0,074

Kalikan bobot dengan matriks berpasangan tadi. Mana yang paling besar, itulah yang

paling penting

1 3 7 0,643 2,008

0.333 1 5 0,283 = 0,866

0,143 0.2 1 0,074 0,222

Kalau di atas, maka tentunya urutannya adalah Kriteria tahun tanam (umur) , Kriteria

pohon per Ha dan Kriteria Produksi.

Hasil perkalian matriks juga berperan langsung dalam hasil pengurutan peremajaan

tanaman. Hasil tersebut akan dikalikan ke setiap kriteria – kriteria yang diperlukan

dalam peremajaan tanaman sehingga menghasilkan hasil penghitungan akhir bobot

23

Mulai

Jlhbaris1 = normalisasi_kriteria1_1 + normalisasi_kriteria2_1 + normalisasi_kriteria3_1 Jlhbaris2 = normalisasi_kriteria1_2 + normalisasi_kriteria2_2 + normalisasi_kriteria3_2 Jlhbaris3 = normalisasi_kriteria1_3 + normalisasi_kriteria2_3 + normalisasi_kriteria3_3

Kriteria1, kriteria2, kriteria3

rataan1 = jlhbaris1 /n rataan2 = jlhbaris2 /n rataan3 = jlhbaris3 /n

Selesai

vecktorbobotkriteria1 = (matriks[0][0] * rataan1) + (matriks[0][1] * rataan2) + (matriks[0][2] * ratan3)

vektorbobotkriteria2 = (matriks[1][0] * ratan1) + (matriks[1][1] * ratan2) + (matriks[1][2] * ratan3)

vectorbobotkriteria3 = (matriks[2][0] * ratan1) + (matriks[2][1] * ratan2) + (matriks[2][2] * ratan3)

Gambar 3.9. Flowchart Vektor Bobot

Tahap kelima yaitu pengujian. Kalikan bobot tadi dengan matriks berpasangan yang

pertama. Cari nilai t dengan cara bagilah hasil pada langkah 1 tadi dengan

masing-masing bobotnya, kemudian jumlahkan semuanya. Setelah itu bagilah dengan jumlah

Sehingga t = 3,097

Hitung Consistency Index (CI) dengan cara mengurangkan t di atas dengan jumlah

kriteria. Hasilnya dibagi lagi dengan jumlah kriteria.

CI = (t-n)/n-1 —> (3.097-3)/3-1 = 0,048

Hitung Consistency Ratio (CR) dengan cara CI/RI. RI didapatkan dari tabel. Lihat

tabel 3.10. :

Tabel 3.10. Nilai RI

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 5.8 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

Karena contoh kasus ini menggunakan hanya 3 kriteria artinya RI yang dipakai 3 yaitu

5.8.

Sehingga CR= 0.0375/5.8 = 0.083

Cek hasilnya, jika CR kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak

konsisten, matriks berpasangannya harus diulang untuk dibuat.

start

T = 1 /3 (vektorbobotkriteria1 / rataan1)+(vektorbobotkriteria2 /rataan2)+

(vektorbobotkriteria3 /rataan3)

Ci = (t-n)/n-1

CR= 0.0375/5.8

CR < 0.1

konsisten ya

Tidak konsisten tidak

end

25

Tahap Keenam yaitu mencari hasil pengurutan peremajaan tanaman kelapa sawit

berdasarkan tahun tanam dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari tiap –tiap

hasil perkalian matriks dengan data konversi kriteria – kriteria tersebut. Data konversi

di dapat dai pengelompokkan kriteria – kriteria ke dalam satuan dari angka 1 sampai

dengan 5 seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.11. :

Tabel 3.11. Data Konversi Kriteria

Kriteria Data Awal Data Konversi

Tahun Tanam <1990 1990 – 1995

Produksi <5000

5000-15000

Bobot = (vectorbobotkriteria1 *koversiusia[a]*-1) + vectorbobotkriteria2 + konversipohon_per_ha[a] +

vectorbobotkriteria3 + konversiproduksi[a]

3.5. Perancangan Tampilan Antarmuka

Antarmuka pengguna (user interface) merupakan media yang menghubungkan

manusia dengan komputer. Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan

gambaran umum tampilan dari aplikasi yang akan dibuat. Pada tampilan antarmuka

aplikasi akan ditampilkan panel citra dan panel tombol.

3.5.1 Rancangan tampilan halaman log in

Untuk masuk ke dalam sistem peremajaan sawit, admin harus mengisi

username dan password. Username terletak diurutan pertama di tengah atas dan

berfungsi sebagai identitas admin yang akan mengakses system peremajaan sawit.

Sedangkan password terletak di bawah username dan berfungsi sebagai kata kunci

dari identitas admin tersebut sehingga tidak dapat diakses orang lain yang tidak

berkepentingan.

Perancangan Sistem Peremajaan Tanaman Sawit

Username :

Password :

Masuk

Gambar 3.12. Halaman Login

3.5.2 Rancangan tampilan halaman menu sistem

Di Kolom kiri terdapat tombol menu yang diperlukan untuk

pengimplementasikan pengurutan data. Tombol “sistem” berfungsi untuk meng-input

data management, data kebun dan data parameter yang akan ditampilkan dikolom

sebelah kanan. Untuk mengisi data di sistem digunakan tombol “daftar” dan jika ingin

27

berfungsi untuk meng-input bobot yang digunakan berdasarkan kriteria – kriteria

tersebut. Setelah memasukkan nilai bobot gunakan tombol “hitung” untuk mencari

nilai konsistensinya atau “reset” untuk menghapus. Jika nilai tersebut keluar muncul

tombol “hitung peremajaan” dengan syarat hasil hitungan tersebut konsisten da nada

tombol “riset” jika ingin mengganti nilai bobot

MENU

Penghitungan Sistem

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari Analytical Hierarkhi

Process sesuai perancangan yang telah dijelaskan pada bab 3 serta melakukan

pengujian dari sistem yang telah dibuat.

4.1. Implementasi Sistem

Sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat, Analytical Hierarkhi

Process akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan

bahasa pemrograman PHP.

4.1.1 Spesifikasi hardware dan software yang digunakan

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk

membangun sistem adalah sebagai berikut:

1. Processor Intel® Core™ 2 Duo CPU @ 2.20GHz

2. Kapasitas hard disk 320 GB

3. Memory RAM yang digunakan 4 GB

4. Sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit

5. XAMPP Version 1.8.3

29

Pengerjaan Program dengan menggunakan Bahasa PHP membutuhkan method

untuk membantu penghitungan AHP dengan baik, maka digunakan method tambahan

yang digunakan untuk membantu proses penghitungan hingga pengujian. Beberapa

method yang digunakan dalam proses penghitungan AHP dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Method yang digunakan dalam program

Fungsi Keterangan

include() Untuk memanggil halaman yang ada di

file lain.

$_SESSION() Deklarasi nama di dalam sesi.

mysql_connect() Untuk menyambung ke database.

focus() Menjalankan fungsi yang ada di

dalamnya ketik dalam keadaan terpilih.

while() Menjalankan perintah ketika kondisi

belum terpenuhi.

4.2. Implementasi perancangan antarmuka

4.2.1. Tampilan Awal

Tampilan awal sistem dimulai dengan log in dan password untuk bisa masuk

ke sistem tersebut.

4.2.2. Tampilan Halaman Utama

Halaman utama menampilkan menu sistem untuk memilih data apa yang ingin

di masukkan dan ada pilihan menu penghitungan dapat digunakan setelah

selesai memasukkan semua data yang diperlukan.

Gambar 4.2. Halaman Utama

4.2.3. Tampilan Menu Sistem dengan Pilihan User Management

Halaman menu sistem dengan pilihan user management merupakan tempat

mendaftar akun admin sistem peremajaan tanaman dengan mengisi username

password. Juga bias meng-edit atau menghapus akun yang sudah ada.

31

4.2.4. Halaman Data Kebun

Halaman data kebun berfungsi mendaftar kebun – kebun kelapa sawit yang

ada di perusahaan dan bisa meng-edit atau menghapus data kebun yang sudah

ada.

Gambar 4.4. Halaman Data Kebun

4.2.5. Halaman Data Sawit

Halaman data sawit merupakan tempat mengisi data kriteria – kriteria seperti

umur tanaman, jumlah produksi/ha, dan jumlah pohon/ha. Seperti halaman

sistem sebelumnya, halaman ini juga dilengkapi dengan edit data serta

menghapus data.

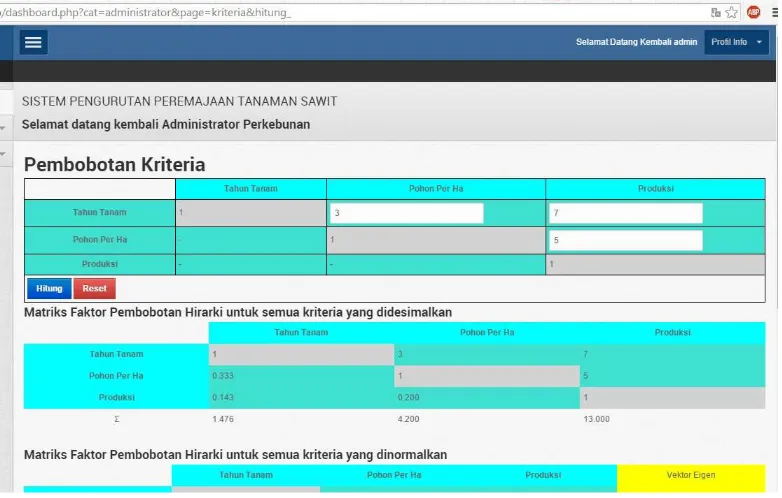

4.2.6. Halaman Penghitungan

Halaman penghitungan berfungsi untuk penghitungan bobot dari kriteria –

kriteria yang merupakan parameter dalam menentukan pengurutan prioritas

peremajaan tanaman. Langkah awal adalah meng-input angka bobot pada

masing - masing kriteria seperti pada gambar 4.6. :

Gambar 4.6. Pembobotan Kriteria

Setelah meng-input angka pembobotan pada kriteria, selanjutnya klik pada

tombol hitung. Setelah sistem selesai melakukan penghitungan dengan metode

AHP, maka didapatlah hasil preferensi responden. Jika CR (Consistency Ratio)

kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak konsisten,

matrik berpasangannya harus diulang untuk dibuat. Pada gambar 4.7. Hasil CR

adalah 0,281 yaitu lebih besar dari 0,1. Maka preferensi respondennya tidak

konsisten.

33

Jika Tidak Konsisten, admin harus mengganti angka bobot pada tabel kriteria

yang pertama (paling atas). Jika angka pembobotan tersebut cocok maka

hasilnya akan konsisten.

Gambar 4.8. Pembobotan Kriteria dengan Angka yang Cocok

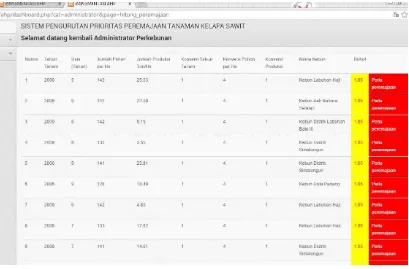

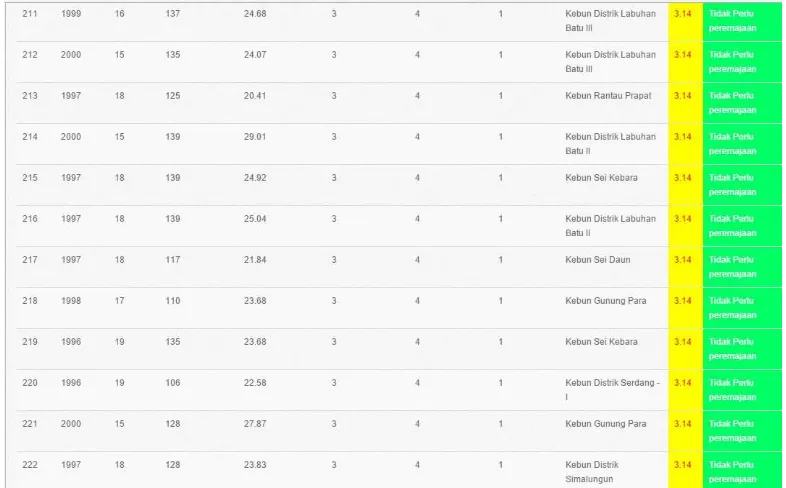

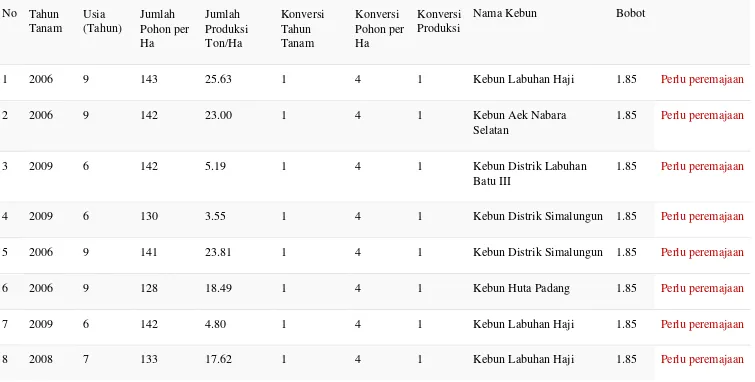

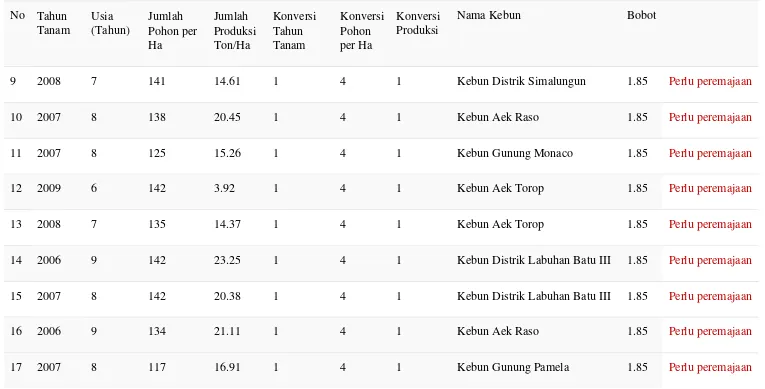

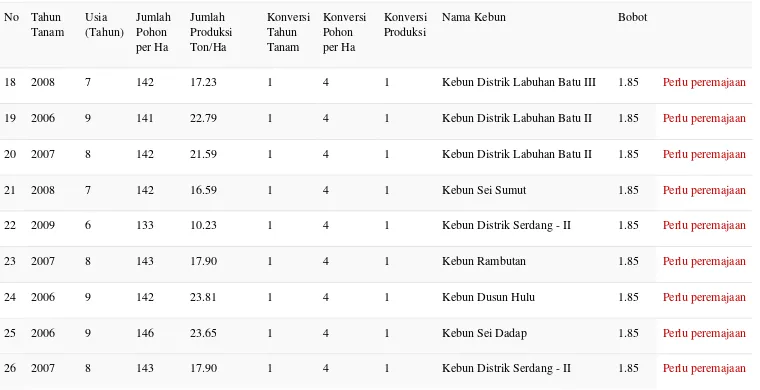

4.2.7. Halaman Output

Setelah mendapat hasil preferensi responden yang konsisten, klik tombol

“Hitung Nilai Peremajaan” untuk melihat hasil output. Pada halaman Output

akan muncul hasil pengurutan peremajaan tanaman kelapa sawit berdasarkan

kriteria – kriteria yang menjadi parameter. Nilai pentingnya peremajaan diukur

dengan total perkalian vector eigen dengan data konversi. Pada hasil akhir

bobot dapat dilihat, jika nilainya lebih kecil dari 3 maka data tersebut perlu

diremajakan sedangkan nilai yang lebih besar dari 3 belum perlu untuk

diremajakan.

35

Gambar 4.11. Halaman Output belum perlu diremajakan

4.3. Hasil Pengujian

Hasil pengurutan peremajaan tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil

perkalian tiap – tiap hasil perkalian matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang

digunakan disini adalah nilai rata – rata tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun

terakhir. Output yang ditampilkan tersebut berupa tabel ranking yang berisikan tahun

tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha,

kemudian data konversi kriteria – kriteria tersebut, letak kebun areal tanamannya dan

hasil akhir bobot. Berikut adalah hasil pengujian dari pengurutan prioritas peremajaan

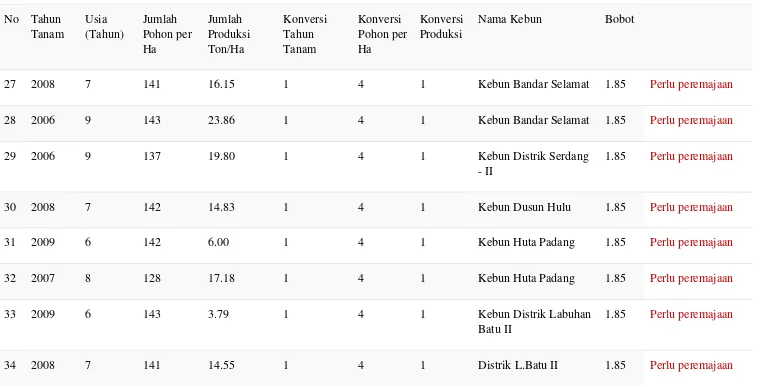

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

1 2006 9 143 25.63 1 4 1 Kebun Labuhan Haji 1.85 Perlu peremajaan

2 2006 9 142 23.00 1 4 1 Kebun Aek Nabara

Selatan

1.85 Perlu peremajaan

3 2009 6 142 5.19 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan

Batu III

1.85 Perlu peremajaan

4 2009 6 130 3.55 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan

5 2006 9 141 23.81 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan

6 2006 9 128 18.49 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan

7 2009 6 142 4.80 1 4 1 Kebun Labuhan Haji 1.85 Perlu peremajaan

37

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

9 2008 7 141 14.61 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan

10 2007 8 138 20.45 1 4 1 Kebun Aek Raso 1.85 Perlu peremajaan

11 2007 8 125 15.26 1 4 1 Kebun Gunung Monaco 1.85 Perlu peremajaan

12 2009 6 142 3.92 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan

13 2008 7 135 14.37 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan

14 2006 9 142 23.25 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan

15 2007 8 142 20.38 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan

16 2006 9 134 21.11 1 4 1 Kebun Aek Raso 1.85 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

18 2008 7 142 17.23 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan

19 2006 9 141 22.79 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu II 1.85 Perlu peremajaan

20 2007 8 142 21.59 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu II 1.85 Perlu peremajaan

21 2008 7 142 16.59 1 4 1 Kebun Sei Sumut 1.85 Perlu peremajaan

22 2009 6 133 10.23 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - II 1.85 Perlu peremajaan

23 2007 8 143 17.90 1 4 1 Kebun Rambutan 1.85 Perlu peremajaan

24 2006 9 142 23.81 1 4 1 Kebun Dusun Hulu 1.85 Perlu peremajaan

25 2006 9 146 23.65 1 4 1 Kebun Sei Dadap 1.85 Perlu peremajaan

39

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

1.85 Perlu peremajaan

30 2008 7 142 14.83 1 4 1 Kebun Dusun Hulu 1.85 Perlu peremajaan

31 2009 6 142 6.00 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan

32 2007 8 128 17.18 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan

33 2009 6 143 3.79 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan

Batu II

1.85 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

35 2008 7 141 16.32 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan

36 2009 6 132 3.55 1 4 1 Kebun Bangun 1.85 Perlu peremajaan

37 2007 8 142 23.84 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan

38 2008 7 136 23.04 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan

39 2009 6 142 4.32 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan

40 2007 8 141 21.79 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan

41 2006 9 142 22.71 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan

42 2009 6 143 4.60 1 4 1 Kebun Tor Gamba 1.85 Perlu peremajaan

43 2007 8 142 19.66 1 4 1 Kebun Tor Gamba 1.85 Perlu peremajaan

41

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

45 2009 6 138 2.52 1 4 1 Kebun Sarang Giting 1.85 Perlu peremajaan

46 2006 9 141 23.58 1 4 1 Kebun Bukit Tujuh 1.85 Perlu peremajaan

47 2007 8 118 16.55 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan

48 2008 7 132 15.21 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan

49 2009 6 131 2.04 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan

50 2006 9 132 24.46 1 4 1 Kebun Ambalutu 1.85 Perlu peremajaan

51 2006 9 138 19.57 1 4 1 Kebun Rambutan 1.85 Perlu peremajaan

52 2008 7 133 15.27 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

54 2006 9 143 23.55 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan

55 2009 6 143 4.44 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan

56 2006 9 143 23.74 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan

57 2009 6 143 3.31 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan

58 2008 7 143 14.47 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan

59 2007 8 143 20.01 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan

60 2007 8 140 21.32 1 4 1 Kebun Bandar Selamat 1.85 Perlu peremajaan

61 2008 7 141 14.50 1 4 1 Kebun Ambalutu 1.85 Perlu peremajaan

62 2008 7 132 15.21 1 4 1 Kebun Silau Dunia 1.85 Perlu peremajaan

43

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

1.85 Perlu peremajaan

66 2008 7 143 17.21 1 4 1 Kebun Aek Nabara

Selatan

1.85 Perlu peremajaan

67 2007 8 142 20.37 1 4 1 Kebun ANS 1.85 Perlu peremajaan

68 2007 8 142 20.64 1 4 1 Kebun Sei Kebara 1.85 Perlu peremajaan

69 2006 9 141 23.41 1 4 1 Kebun Sei Kebara 1.85 Perlu peremajaan

70 2006 9 143 23.31 1 4 1 Kebun Distrik

Labuhan Batu I

1.85 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

72 2007 8 143 19.57 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan

Batu I

1.85 Perlu peremajaan

73 2009 6 143 4.34 1 4 1 Distrik L Batu I 1.85 Perlu peremajaan

74 2008 7 142 14.60 1 4 1 Kebun Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan

75 2006 9 136 22.21 1 4 1 Kebun Pulau Mandi 1.85 Perlu peremajaan

76 2007 8 143 23.50 1 4 1 Kebun Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan

77 2006 9 143 23.78 1 4 1 Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan

78 2008 7 140 14.74 1 4 1 Distrik LBatu I 1.85 Perlu peremajaan

45

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

2.21 Perlu peremajaan

85 2001 14 92 18.96 2 3 1 Dusun Hulu 2.21 Perlu peremajaan

86 2005 10 131 18.81 2 4 1 Kebun Rambutan 2.49 Perlu peremajaan

87 2003 12 140 23.60 2 4 1 Kebun Distrik

Labuhan Batu III

2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

89 2005 10 140 24.18 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan

90 2002 13 114 23.46 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan

91 2001 14 138 24.10 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan

92 2002 13 120 23.38 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan

93 2004 11 125 22.46 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan

94 2003 12 105 20.27 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan

95 2004 11 131 21.79 2 4 1 Kebun Rambutan 2.49 Perlu peremajaan

96 2005 10 129 19.98 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan

97 2004 11 147 24.33 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan

47

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

99 2004 11 136 28.55 2 4 1 Kebun Sei Meranti 2.49 Perlu peremajaan

100 2003 12 129 21.18 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan

101 2003 12 121 23.22 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan

102 2002 13 123 24.25 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan

103 2002 13 115 22.27 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan

104 2001 14 123 23.61 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan

105 2004 11 138 23.25 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan

106 2005 10 138 20.64 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

2.49 Perlu peremajaan

109 2001 14 117 23.51 2 4 1 Kebun Gunung

Monaco

2.49 Perlu peremajaan

110 2002 13 135 27.35 2 4 1 Kebun Gunung

Monaco

2.49 Perlu peremajaan

111 2002 13 125 19.96 2 4 1 Gunung Pamela 2.49 Perlu peremajaan

112 2001 14 126 24.24 2 4 1 Gunung Pamela 2.49 Perlu peremajaan

113 2003 12 127 21.49 2 4 1 Kebun Distrik

Simalungun

2.49 Perlu peremajaan

114 2004 11 127 22.45 2 4 1 Kebun Distrik

Simalungun

2.49 Perlu peremajaan

49

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

2.49 Perlu peremajaan

117 2001 14 121 21.02 2 4 1 Kebun Silau Dunia 2.49 Perlu peremajaan

118 2003 12 132 23.14 2 4 1 Kebun Distrik

Serdang - I

2.49 Perlu peremajaan

119 2004 11 122 22.28 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan

120 2003 12 122 23.99 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan

121 2002 13 125 22.87 2 4 1 Distrik Serdang - I 2.49 Perlu peremajaan

122 2001 14 122 23.10 2 4 1 Kebun Distrik

Serdang - I

2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

124 2003 12 127 20.52 2 4 1 Kebun Silau Dunia 2.49 Perlu peremajaan

125 2003 12 141 24.03 2 4 1 Kebun Gunung Para 2.49 Perlu peremajaan

126 2002 13 121 21.52 2 4 1 Kebun Distrik

Simalungun

2.49 Perlu peremajaan

127 2005 10 142 21.94 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan

128 2004 11 123 21.32 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan

129 2005 10 130 20.13 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan

130 2001 14 137 26.36 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan

131 2003 12 128 23.61 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan

51

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

133 2004 11 128 17.71 2 4 1 Kebun Sei Silau 2.49 Perlu peremajaan

134 2005 10 132 14.75 2 4 1 Kebun Sei Silau 2.49 Perlu peremajaan

135 2001 14 106 21.75 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan

136 2002 13 136 27.56 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan

137 2003 12 137 24.93 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan

138 2001 14 103 17.04 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan

139 2002 13 139 23.50 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan

140 2003 12 138 22.34 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan

141 2004 11 128 22.45 2 4 1 Dusun Hulu 2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

2.49 Perlu peremajaan

144 2005 10 134 22.38 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan

2.49 Perlu peremajaan

149 2004 11 104 16.13 2 4 1 Kebun Hapesong 2.49 Perlu peremajaan

150 2004 11 143 25.55 2 4 1 Kebun ANS 2.49 Perlu peremajaan

53

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

2.49 Perlu peremajaan

153 2001 14 140 21.80 2 4 1 Kebun Aek Nabar

Utara

2.49 Perlu peremajaan

154 2002 13 141 22.68 2 4 1 Kebun Aek Nabar

Utara

2.49 Perlu peremajaan

155 2005 10 140 25.55 2 4 1 Kebun Aek

Nabara Selatan

2.49 Perlu peremajaan

156 2004 11 142 26.88 2 4 1 Kebun Sei

Baruhur

2.49 Perlu peremajaan

157 2003 12 137 25.66 2 4 1 Labuhan Haji 2.49 Perlu peremajaan

158 2004 11 139 26.62 2 4 1 Labuhan Haji 2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

2.49 Perlu peremajaan

161 2003 12 122 23.45 2 4 1 Kebun Distrik

Labuhan Batu I

2.49 Perlu peremajaan

162 2005 10 141 24.96 2 4 1 Kebun Distrik

Labuhan Batu I

2.49 Perlu peremajaan

163 2004 11 136 28.55 2 4 1 Distrik L Batu I 2.49 Perlu peremajaan

164 2001 14 132 23.63 2 4 1 Kebun Batang

Toru

2.49 Perlu peremajaan

165 2002 13 133 25.64 2 4 1 Kebun Batang

Toru

2.49 Perlu peremajaan

166 2005 10 123 17.32 2 4 1 Kebun Aek Raso 2.49 Perlu peremajaan

55

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

Labuhan Batu II

2.49 Perlu peremajaan

169 2002 13 133 25.64 2 4 1 Kebun Distrik

Tapanuli Selatan

2.49 Perlu peremajaan

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun Tanam

Usia (Tahun)

Jumlah Pohon per Ha

Jumlah Produksi Ton/Ha

Konversi Tahun Tanam

Konversi Pohon per Ha

Konversi Produksi

Nama Kebun Bobot

177 2004 11 140 23.23 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan

178 2003 12 139 23.90 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan

179 2001 14 139 24.50 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan

180 2002 13 134 23.41 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan

181 2005 10 141 26.17 2 4 1 Kebun Bukit Tujuh 2.49 Perlu peremajaan

182 2005 10 141 20.50 2 4 1 Kebun ANU 2.49 Perlu peremajaan

183 2002 13 108 19.73 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan

184 2003 12 124 23.44 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan

185 2004 11 129 21.87 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan

57

Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)

No Tahun

2.49 Perlu peremajaan

188 2002 13 138 22.86 2 4 1 Kebun Membang

Muda

2.49 Perlu peremajaan

189 2003 12 122 23.45 2 4 1 Kebun Tor Gamba 2.49 Perlu peremajaan

190 2003 12 138 29.04 2 4 1 Kebun Merbau

Selatan

2.49 Perlu peremajaan

191 2004 11 137 26.15 2 4 1 Kebun Membang

Muda

2.49 Perlu peremajaan

192 2003 12 145 24.35 2 4 1 Kebun Membang

Muda

2.49 Perlu peremajaan

193 2001 14 126 20.15 2 4 1 Rantau Prapat 2.49 Perlu peremajaan