PERPUSTr'\KAAN UTAMA UIN SYAi-HD JAl<ARTA

LAPORAN llASIL ャGenャセlitian@

KlJALITAS HASIL PENELITIAN DOSEN

UNIVERSITAS ISLAl\1 NEGERI (lJIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Oleh:

Dit\.':-iina dari Tgl.

No. lnduk : ... . klasifikasi : ...•...

Maifalinda Fatra, S.Ag., M.Pd.

LEJVIBAGA PENELITIAN

UIN SY ARIF HIDAY A TULLAH

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengesahkan penelitian yang berjudul " Kualitas Hasil Penelitian Dasen VIN Syarif Hidayatullah Jakarta" yang dilaksanakan oleh :

Oleh:

Maifalinda Fatra, S.Ag. M.Pd NIP. 150277129

Mengesahkan :

A.n. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ketua Lembaga Penelitian

\

rof. Dr. Syamsir Salam, MS NIP. 150183084

lembagセ@

PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

KATA PENGANTAR

.isrnillahirrahrnanirrahirn,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahrnat dan karunia - Nya •eneliti dapat rnenyelesaikan penelitian yang berjudul " Kualitas Hasil Penelitian losen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullali Jakarta Shalawat dan olarn senanticisa tercurah bagi Rasulullah SA\/\/, panglirna jihad kita lfan sernoga kita ernua senantiasa hidup bersama tauladannya.

Penelitian ini dibiayai dari dana DIP A UIN Jakarta tahun 2005 yang dikordinir ·!eh Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, >antuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung memberikan ontribusi dalarn penyelesaian penelitian ini. Oleh kerana itu pada kesempatan baik

セゥ@ peneliti rnengucapkan terima kasih kepada : Prof. Dr. H. Salman Harun selaku onsultan dan Prof. Dr. Sarnsir Salam, MS selaku ketua Lembaga penelitian UIN ikarta yang telah memberikan kesempatan kepada perieliti untuk melakukan •enelitian ini. Selanjutnya tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada teman-crnan dosen yang sudah berkenan mern'bantu peneliti untuk rnendapatkan inforrnasi

an data-data yang diperlukan.

Akhirnya peneliti panjatkan doa, sernoga Allah SWT memberikan balasan tas bentuan semua pihak sernoga penelitian ini dapat bermanfaat dan rnernberikan umbangsih dalam mengembangkan keilmuan dan penelitian berikutnya .. Amin

Jakarta, Oktober 2005

DAFTAR ISi

Halaman

LEMEAR PENGESAHAN... 11

LEMEAR PERSETUJUAN ... :... m KATA PENGANTAR... .. . . .. . . .. ... IV DAFTAR !SI... v

DAFTAR TABEL. ... :... vii

DAFTAR GAMBAR... IX BAB I PENDAHULUAN A. La tar Belakang Masalah ... . 1

B. Identifikasi Masalah ... 3

C. Pembatasan Masalah ... 4

D. Perumusan Masalah... ... 5

E. Kegunaan Penelitian ... 5

BAB II KERANGI<A TEORETIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS A. Deskripsi Tearetis... ... 6

1. I<ualitas Hasil Penelitian Dasen... 6

2. Kemampuan Berpikir Lagis ... ... 15

3. Pengetahuan Metadalagi Penelitian ... 27

B. Kerangka Berpikir... .. 44

1. Hubungan antara Kemampuan Berpikir Lagis dengan Kualitas Hasil Penelitian Dasen... 44

2. Hubungan an ta ra Pengetahuan Metadalagi Penelitian dengan Kualitas Hasil Penelitian Dasen... 46 3. Hubungan antara Kemampuan Berpikir Lagis dan

Pengetahuan Metadalagi Penelitian dengan Kualitas

Hasil Penelitian Dosen ... 47

C. Kajian Penelitian Yang Relevan... ... 48

D. Hipotesis Penelitian... ... 50

BAB lII METODOLOG! PENELIT! AN A. Tujuan Penelitian ... ,... ... 52

B. Tempat dan Waktu Penelitian... .... 52

C. Metode Penelitian ... ,... ... 52

D. Populasi dan Sampel Penelitian... 53

E. Teknik Pengumpulan Data... 54

F. Instrumen Penelitian... 54

1. Kualitas Hasil Penelitian Dosen... ... 54

2. Kemampuan Berpikir Logis... ... ... ... ... 60

3. Pengetahuan Metodologi Penelitian... ... ... 62

G. Teknik Analisis Data... 65

H. Hipotesis Statistik ... :... 67

B IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian ... . 1. Variabel Kualitas Hasil Penelitian Dosen ... . 2. Variabel Kemampuan Berpikir Logis ... . 3. Variabel Pengetahuan Metodologi Penelitian ... . B. Pengajuan Persyaratan Analisis Data ... . 1. Uji Normalitas ... . ? U"H .

-· JI omogemtas ... . C. Pengajuan Hipotesis ... .

68

68

70

72

75

76

78

1. Hubungan Kemampuan Berpikir Logis dengan

Kualitas Hasil Penelitian Dosen ... :... 80

2. Hubungan Pengetahuan Metodologi Peneleitian dan Kualitas Hasil Penelitian Dosen... ... 87

3. Hubungzin Kemzimpuan Berfikir Logis dan Pengetahuan Metodologi Penelitian dengan Kualitas Hasil Penelitian Dosen... ... 93

D. Keterbatasan Penelitian... 97

BAB V KESIMPULAN, !MPLII<ASI, DAN SARAN A. I<esimpulzin ... .'... ... 99

B. Implikasi... ... 100

C. Saran ... .'... 103

DAFT AR PUST AKA... ... 105

DAFT AR T ABEL

Tabel Halaman

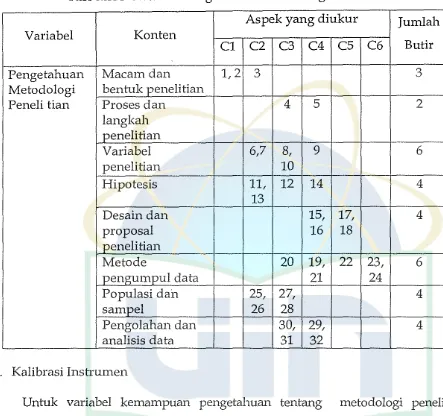

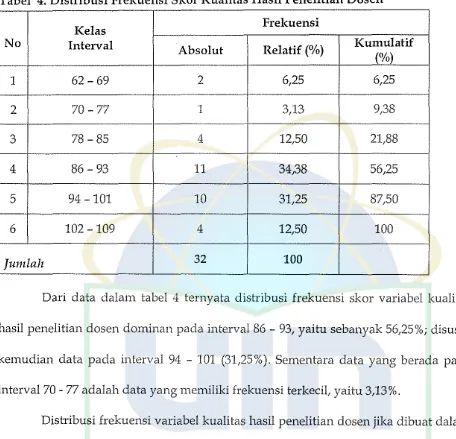

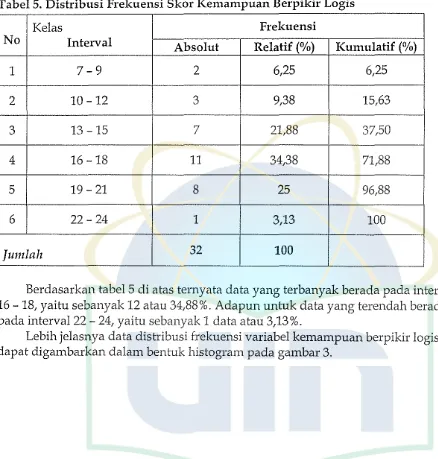

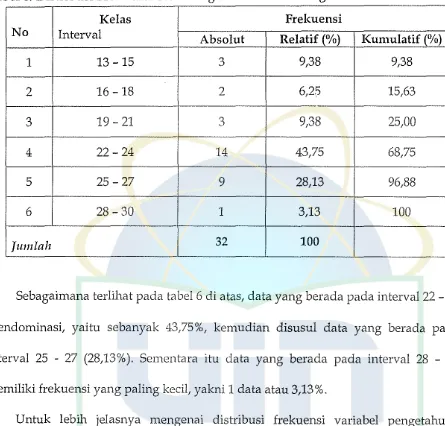

1. Tabel 1 : Kisi-kisi Panduan Penilaian Kualitas Meneliti Dasen... 57 2. Tabel 2 : Kisi-kisi Jnstrumen Ke:nampuan Berpikir Lagis.... .. .. . ... . .. 61 3. Tabel 3 : Kisi-kisi lnstrumen Pengetahuan Metadalagi Penelitian.... 64 4. Tabel 4 : Distribusi Frekuensi Skar Kualitas Meneliti Dasen... 69 5. Tabel 5 : Distribusi Frekuensi Skar Kemampuan Berpikir Lag is... 71 6. Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Skar Pengetahuan Metadalagi

Penelitian... 73 7. Tabel 7 : Rangkuman Diskripsi Data... 75 8. Tabel 8 : Rangkuman Hasil Uji Narmallitas. .. .. . . .. .. . ... . . . ... . . . .. . ... .. 78 9. Tabel 9 : Rangkuman Hasil Uji Hamagenitas Varians.... .. .. . ... .. . . .. 79 1 O.Tabel 10 : Tabel ANA VA Untuk Uji Signifikansi dan Linearitas

Regresi

Y

= 59,913 + 1,822 XL... 81 11.Tabel 11 : Uji Signifikansi Kaefisfen Karelasi antara f<emampuanBerpikir Lag is dengan Kualitas Meneliti Dosen... .. 83 12.Tabel 12: Uji Signifikansi Kaefisien Korelasi Parsial antara

Kemam-puan Berpikir Logis dengan Kualitas Meneljti Dasen... 84 13.Tabel 13 : Tabel ANAVA Untuk Uji Signifikansi dan Linearitas

Regresi

Y

= 40,891 + 2, 159 X2.... .. .. . ... .. . . ... . .. ... ... .... 87 14.Tabel 14: Uji Signifikansi Koefisien Korelasi antara PengetahuanMetodologi Penelitian dengan Kualitas Meneliti Dasen... 89 15.Tabel 15 : Uji Signifikansi Koefisien Karelasi Parsial ahtara

Penge-tahuan Metodologi Penelitian dengan f<ualitas Meneliti

Dosen ... ,... 91 16.Tabel 16: Tabel ANAVA Untuk Uji Signifikansi dan Linearitas

[image:7.518.23.448.126.641.2]17.Tabel 17: Uji Signifikansi Koefisien Korelasi antara Kemampuan Berpikir Logis dan Metodologi Penelitian Secara

Bersama-sama dengan Kualitas Meneliti Dosen... 95 18.Tabel 18: Urutan Peringkat menurut Besarnya Koefisien Korelasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

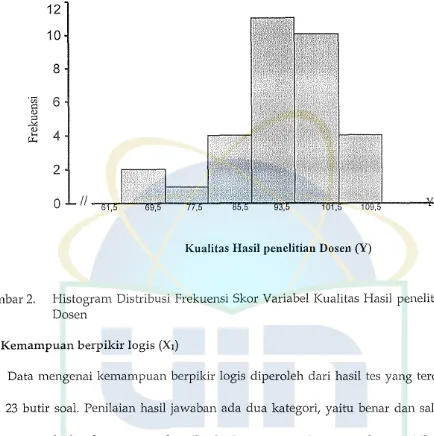

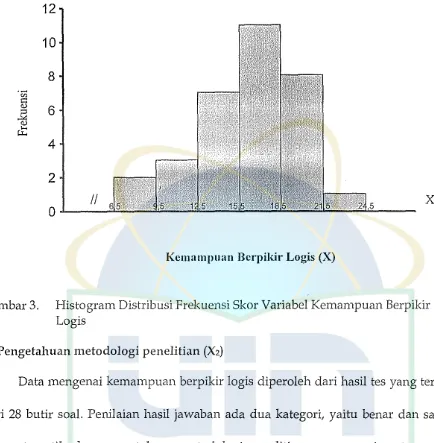

1. Gambar 1 : Konstelasi Masalah Penelitian... .... ... 53 2. Gambar 2 : Histogram Distribusi ,Frekuensi Skar Variabel Kualitas

Meneliti Dasen... 70 3. Gambar 3 : Histogram Distribusi Frekuensi Skar Variabel

Kemam-Berpikir Log is... 72 4. Gambar 4 : Histogram Distribusi Frekuensi Skar Variabel

Penge-tahuan Meneliti Dasen... 74 5. Gambar 5 : Garis Regresi Hubungan antara Kemampuan Berpikir

Log is dengan Kualitas Meneliti Dasen... 82 6. Gambar 6 : Garis Regresi Hubungan Pengetahuan Metodologi

A. Latar Belakang Masalah

BABI

PENDAHULUAN

Peningkatan (human resources) sumber daya Manusia Indonesia merupakan suatu keharusan, dalam rangka menghadapi tantangan dan persaingan bebas. Oleh kerena itu peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas manusia, agar menjadi individu yang tanggap terhadap perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menjadi SDM yang berkualitas maka harus secara terus menerus melakukan pengkajian dan penelitian.

Sebagai salah satu Tri Darma perguruan tinggi, maka penelitian harus seimbang dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian. Penelitian selayaknya menjadi sebuah kegiatan rutin bagi setiap dosen karena secara administrasi menjadi salah satu syarat untuk dapat naik kepangkatan yang lebih tinggi, tetapi yang lebih penting lagi bahwa perguruan tinggi adalah lembaga yang mempersiapkan sumberdaya akademis dan profesional. Kegiatan Penelitian merupakan kunci utama dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan.

kompetensi, mempertajam daya analisis, dan mendialogkan pengetahuan teoritis dan realitas empiris di tengah-tengah masyarakat.

Akan tetapi ironisnya di Indonesia justru penelitian belum menjadi kebutuhan bagi para dosen. Penelitian hanya sebatas syarat untuk mendapatkan angka kredit. Bahkan muncul sinyalemen bahwa kebanyakan perguruan tinggi kurang mampu menghasilkan ilmu sebagai akibat dari ketidak berdayaan melakukan penelitian yang berkualitas. Penelitian-penelitian yang berhasil dilakukan hanya dipublikasikan oleh jurnal-jurnal terbitan lokal, bahkan di jurnal internal kampus. Jarang penelitian yang yang ada dipublikasikan pada jurnal internasional. Oleh karena itu menurut Nurhalim tidak mengherankan jika publikasi ilmiah di Indonesia masih sangat rendah, pada ha! keberhasilan suatu bangsa dalam era industri dapat dilihat dari tiga aspek, yakni jumlah paten, jumlah publikasi internasional dan jumlah dana riset dan pengembanganl. Selebihnya adalah penelitian yang dilakukan pada Fakultas dan Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi masing-masing.

Masalah lemahnya penelitian di perguruan tinggi, juga dialami oleh Universitas [slam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal itu ditunjukan dengan ;edikitnya jumlah dosen yang melakukan penelitian. Menurut data yang ada dari 264 :losen yang ada hanya Jebih kurang 60 orang yang melakukan penelitian setiap tahun fan dari tahun ketahun tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal )engembangan sepuluh tahun kedepan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta diarahkan rnenuiu Universitas Riset yang unggul dan kornpetitif. Kondisi ini sangat konh·as dengan apa yang sudah dicanangkan.

Keadaan tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah melalui penelitian, terutarna yang terkait dengan kualitas hasil peneliti dosen pada Universiatas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kualitas hasil penelitian tersebut antara lain dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah kemampuan berpikir logis dan pengeta11uan metodologi penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Dari data yang ada selama ini menunjukan bahwa kualitas penelitian rnerupakan masalah yang perlu dikaji secara lebih luas. Karena masalah ini terkait dengan banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya; motivasi melaksanakan penelitian, minat untuk meneliti, latar belakang pendidikan, sikap ilmiah, biaya penelitian, kemampuan penalaran dan frekuensi mengikuti kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan metodologi peneltian. Tentunya faktor-faktor

mempunyai pengaruh positif terhadap diri peneliti.

tersebut

Perpaduan antara teori dan praktek yang dimiliki oleh seorang dosen atau peneliti yang kemudian menentukan hasil peneltian yang dilakukan. Namun persoalannya masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan diantaranya; (1) Apakah dosen berminat untuk melakukan penelitian, (2) Bagaimana penghargaan terhadap penilitian dosen, (3) Apakah dana yang diberikan sudah memadai untuk melakukan sebuah penelitian yang baik, (4) Bagaimana sikap dosen terhadap penelitian, (5) Bagaimana pengetahuan dosen tentang metodologi peneltian, (6) Bagaimana kemampuan berfikir logis dosen, (7) Apakah dosen merasa memerlukan penelitian, (8) Seberapa besar pengaruh pengetahuan meneliti terhadap kualitas hasil penelitian, (9) Apakah frekuensi meneliti turut menentukan hasil penelitian, (10) Apakah dosen melakukan penelitian hanya terpaksa untuk memperoleh kredit poin saja dan berbagai masalah lainnya.

C. Pembatasan Masalah

D. Perumusan Masalah

a. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan berpikir Iogis dengan kualitas hasil penelitian dosen.

b. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang metodologi penelitian dengan kualitas hasil penelitian dosen.

c. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan berpikir logis dan pengetahuan tentang metodologi penelitian secara bersama-sama dengan kualiatas hasil penelitian dosen.

E. Kegunaan hasil Penelitian

BAB II

KERANGKA TEORETIK DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teori

1. Kualitas Hasil Penelitian Dosen

Pertama yang perlu dibahas terkait dengan variabel kualitas hasil peneliti dosen adalah teori kualitas. Pengertian kualitas ini dibutuhkan agar diperoleh sintesis yang benar tentang variabel kualitas hasil penelitian dosen. Dalam kaitaimya dengan pengertian kualitas, hingga sekarang belum ada rurnusan atau definisi kualitas yang berlaku universal, dalarn arti diterirna oleh sejurnlah kalangan. Para pakar pada umurnnya mendefinisikan kualitas dengan rnerujuk pada bidang keilrnuaimya rnasing-rnasing. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan beberapa pengertian atau definisi yang akan dijadikan dasar bagi penulisan tesis ini.

Jolm Stewart sebagairnana dikutip Stoner rnernberikan definisi yang relatif urnurn: "Qualiti; is a sense of appreciation that something is 「セエエ・イ@ than something else".2

Sedangkan para pakar Iainnya mernberikan batasan yang beragarn dan Iebih spesifik. Goetsch dan Davis (1994) seperti dikernukakan oleh Tjiptono rnernberikan batasan bahwa kualitas rnerupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, rnanusia, proses, dan lingkungan yang mernenuhi atau melebihi

'James A. F. Stoner, R. Edward Freeman & Daniel R. Gilbert, JR., Management (Englewood Cliffs

harapan.3 Kemudian Feigenbaume menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan.4 Sementara itu, Reksohadiprodjo mendefinisi-kan kualitas sebagai ukuran seberapa dekat suatu barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu.s

Selain itu, kualitas juga dapat didefinisikan secara konvensional dan sh·ategik. Secara konvensional, kualitas menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy of use), estetika (esthetics), dsb. Secara strategik, kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan

(meeting the needs of custorners).6

Dalam David Garvin sebagaimana dikemukakan oleh Lovelock mengidentifikasi dan menggambarkan sudut pandang mengenai kualitas ke dalam lima pendekatan, yakni:7

: Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, TQM: Total Quality Management (Yogyakarta: Andi, 2001), ha/. 5. Armand V. Feigenbaum, Total Quality Control (Singapura: McGraw Hill Book, 1992), p. 7.

5

Sukanto Reksohadiprojo dan lndriyo Gitosudarmo, Manajemen Produksi (Jogyakarta: BPFE, 1996), ha/. 391.

'Vincent Gaaspersz, Total Quality Management (TQM) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1al. 4.

1

Transcendence approac/1, yaitu pendekatan yang memandang kualitas sebagai innate excellence. Dalam artian ini, kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit untuk didefinisikan atau dioperasionalisasikan.

' The product-based approach, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa kualitas merupakan karakteristik atau attribute yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan kualitas suatu produk diukur dari perbedaan sejumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk.

i) User based definitions, yaitu pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas suatu produk tergantung pada orang yang memakainya. Produk yang berkualitas tinggi bagi seseorang adalah produk yang paling memuaskan persepsinya. Dengan demikian perspektif ini merupakan perspektif yang subyektif dan demand based, karena tiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda.

<!) The manufacturing-based approach, yaitu pendekatan yang bersifat supply-based. Di

sini, kualitas didefinisikan sebagai suatu kesesuaian dengan persyaratan

(conformance to requirements), sehingga pendekatan ini lebih bersifat

'5) Value-based definitions, yaitu pendekatan yang memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Maksudnya, kualitas suatu produk diukur dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja produk dan harganya, sehingga kualitas juga didefinisikan sebagai affordable-excellence. Pendekatan ini memberikan arti bahwa kualitas bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu merupakan produk yang paling bernilai yang merupakan produk yang paling tepat untuk dibeli.

Dari pengertian atau definisi di atas tampak bahwa kualitas pada intinya :erkait dengan kondisi dinamis yang mencerminkan sejauh mana kehadiran suatu セイッ、オォ@ atau jasa sesuai atau memenuhi harapan khalayak pelanggannya. Kondisi :ersebut terus berubah sesuai dinamika individu dan organisasi.

Setelah di atas dijelaskan mengenai arti kualitas, selanjutnya perlu di cemukakan pengertian meneliti. Meneliti merupakan bentuk kata kerja yang berarti nelakukan suatu penelitian. Menurut Kerlinger, pengertian penelitian dilihat dari :egi prosesnya adalah: science research is syste111atic, controlled, empirical, and critical, nvestigntion of lzypotetical proposition about the presumed relations among natural

1heomena. s

Penelitian atau dalam Bal1asa Inggris disebut research didefinisikan oleh :utrisno Hadi sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji .ebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode

ilmiah.9 Kemudian Arsyad mengartikannya sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuanrn

Dengan merujuk pada pengertian-pengertian penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada intinya penelitian merupakan suatu usaha untuk menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah. Di sini metode ilmiah menjadi elemen kunci dalam suatu penelitian. Metode ilmiah dilakukan melalui proses deduksi dan induksi. Permasalahan ditemukan di dalam dunia empiris, dan jawabam1ya juga dicari di dalam dunia empiris melalui proses deduksi dan induksi yang dilakukan secara sistematis.

Tidak semua aktivitas yang ditujukan untuk menguji kebenaran disebut

penelitian. Suah1 penelitian memiliki ciri-ciri tertentu, seperti disebutkan oleh Best (1982) seperti dikutip Danim berikut:

a) Suatu kerja penelitian dirancang dan diarahkan untuk rnemecahkan suatu masalah tertentu.

b) Suatu kerja penelitian tekanannya pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, serta teori-teori.

c) Suatu kerja penelitian berangkat dan bermuara pada masalah/ obyek yang dapat diobservasi.

d) Suatu kerja penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang akurat

e) Suatu kerja penelitian berkepentingan dengan penemuan-penemuan baru. Jadi bukan sekedar rnenyintesis atau mengorganisasikan hal-hal yang diketahui sebelumnya.

f) Suatu kerja penelitian mesti dirancang secara teliti prosedur-prosedurnya, berikut pernikiran rasional yang mengikutinya.

g) Suatu kerja penelitian menurut keahlian.

h) Suatu kerja penelitian diwarnai oleh upaya obyektif dan logis.

9

Sutrisno Hadi, Metodo/ogi Research Ji/id 1 (Yogyakarta: ANDI, 2002), p. 3

10

i) Suatu ke1ja penelitian menurut kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

j) Suatu kerja penelitian, pencatatan dan pelaporannya dilakukan secara ekstra hati-hati atau teliti dan cermat.

k) Suatu kerja penelitian kadang-kadang menuntut keahlian.11

Ciri-ciri atau kriteria Iainnya dari suatu penelitian disebutkan oleh Nazir. Menurutnya, seperti dikutip oleh Gulo terdapat enam kriteria pada suatu penelitian, yaitu: (1) berdasarkan fakta, (2) bebas dari prasangka, (3) rnenggunakan prinsip-prinsip analisis, (4) menggunakan hipotesis, (5) menggunakan ukuran obyektif, dan (6) menggunakan teknik kuantitatif.12 Kernudian Gulo menambahkan, dalarn penelitian ilmiah ada empat kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu:

a) Penelitian dilakukan secara sistematis. Prosesnya dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap tahap harus dilakukan secara berturut-turut tidak boleh melangkahi tahap sebelumnya untuk langsung pada tahap terakhir atau tahap yang jauh di atasnya.

b) Penelitian dilakukan secara terkendali. Perumusan konsep dan hipotesis secara operasional merupakan kendali dalam mengarahkan seluruh kegiatan penelitian.

c) Penelitian dilakukan secara empiris. Masalah-masalah yang akan diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Semua konsep yang tercakup dalam penelitian harus terhubung secara operasional dan dunia nyata.

d) Penelitian bersifat kritis. Kritis disini berarti ada tolok ukur (kriteria) yang dipakai untuk rnenentukan sesuatu yang dapat diterirna, baik secara eksplisit maupun irnplisit. Tolok ukur dalam menetapkan hipotesis, tolok ukur dalam menetapkan besarnya sampel penelitian, tolok ukur dalam rnemilih metode . pengumpulan data, tolok ukur dalam memilih alat analisis, dan sebagainya. 13 Suatu penelitian ilmiah, selain memiliki ciri-ciri khusus, dalarn pelaksanaannya juga harus melalui Iangkah-langkah yang telah ditetapkan. Holbert dan Speece menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian secara berurutan, yaitu: (1) memberi

11

Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Selia, 2002), p. 27.

12

batasan masalah; (2) memberi batasan informasi yang diperlukan; (3) menentukan prioritas atas informasi tersebut; (4) mengembangkan rencana dan aggaran penelitian; (5) Pilot/ penelitian eksploratif-kuantitatif; (6) Survey skala luas kuantitatif; (7) rencana penelitian menentukan bagaimana untuk memperoleh informasi; (8) rancangan instrumen membuat peralatan untuk mendapatkan informasi; (9) menguji instrumen; (10) mengumpulkan data; (11) analisis dan interpretasi data; (12) menulis laporan/menyiapkan penyajian; dan (13) penyajian tertulis atau secara oral. 14

Sebagai kegiatan ilmiah penelitian menggunakan prosedur-prosedur tertentu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berurutan. Surtisno Hadi menjelaskan prosedur penelitian dengan langkah-langkah terurut sebagai berikut:

a) Menetapkan obyek atau pokok persoalan. b) Membatasi Obyek atau pokok persoalan. c) Mengumpulkan data dan informasi. d) Mengolah data dan menaril' kesimpulan. e) Merumuskan dan melaporkan hasilnya.

f) Mengemukakan implikasi-implikasi penyeledikan.15

Sementara itu Wimmer dan Dominick dalam Sutrisno Hadi, menjelaskan prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memilih permasalahan (problems)

b) Melakukan riview teori penelitian sebelumnya. c) Membuat hipotesis dan pertanyaan penelitian.

d) Menentukan metodologi dan rancangan penelitian yang cocok. e) Pengumpulan data.

f) Melakukan analisis dan interpretasi data.

14

Niel B. Holbert dan Mark W. Speece, Prentical Marketing Research: An Integrated Global Perspective, (Singapore: Prentice Hall Inc., 1993), pp. 26-28.

15

g) Penyajian hasil.

h) Melakukan pengulangan jika dianggap perlu.16

Penelitian ilrniah yang baik atau berkualitas berarti selalu mendasarkan pikirannya dalam batas pokok-pokok berpikir ilmiah yang ditentukan. Seseorang dikatakan berpikir ilmiah bila saja ia dapat berpikir, baik secara skeptik, analitik maupun kritik.17 Seorang peneliti belum dapat disebut peneliti jika tidak dapat berpikir secara skeptik, analitik maupun kritik. Tanpa berpikir skeptik apa saja yang dikemukakan peneliti akan menjadi hambar, sehingga tidak memberikan keyakinan kuat dari hasil penelitiarn1ya. Begitupun dengan berpikir analitik, ha! ini memungkinkan seseorang semakin memperjelas deskripsi temuan penelitiannya, sehingga pihak pembaca atau sponsor dapat melihat sejauhmana perilaku-perilaku dari fenornena-fenomena yang diamati berinteraksi satu dengan lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah berpikir kritik, cara demikian merupakan modal dasar lainnya yang harus dimiliki peneliti, karena melalui justifikasi yang dilakukannya 1kan diperlihatkan jawaban apa yang akan diperoleh dari persoalan pokok yang :liajukan, sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi lebih lanjut.18

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk melihat kualitas hasil penelitian, nenurut McCulloch adalah kesesuaian tujuan penelitian.19 Semua penelitian

6

Ibid., p. 44

7

Muhammad Teguh, Metodologi Pene/itian Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), p. 13.

8

Ibid., p. 34.

9

Alistair McCulloch, Institutional Response by Edge Hill College of Higher Education to the Invitation

memiliki suatu tujuan. Tujuan tersebut mungkin untuk memberikan pengertian dasar pada alam dan fenomena sosial, atau rnungkin untuk memperbaiki cara dalam organisasi sosial atau suatu pemerintah.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas hasil penelitian dosen adalah kondisi atau keadaan yang mencerminkan sejauh mana sebuah hasil penelitian sesuai atau memenuhi kriteria-kriteria ilmiah dengan indikasi: (1) latar belakang masalah menggambarkan adanya kesenjangan antara kenyataan (das sein)

populasi diuraikan dalam unit analisis penelitian, (21) penyusunan rencangan variabel penelitian, (22) defenisi operasional variabel, (23) pengumpulan sumber data penelitian, (24) penetapan alat analisis disesuaikan dengan teori dan hasil-hasil penelitian yang disajikan pada kerangka teori, (25) secara eksplisit dikemukakan alasan memilih alat analisis atau jenis pengukuran, (26) kesimpulan hasil penelitian menggambarkan sari dari analisis data penelitian, (27) kesimpulan hasil penelitian menjawab perumusan masalah, (28) membuat laporan hasil penelitian secara jelas, (29) implikasi secara teoritis, (30) implikasi secara praksis, (31) saran penelitian lebih lanjut, (32) membuat laporan hasil penelitian dengan menggunakan ragam ilmiah, dan (33) tata cara penelitian laporan penelitian mengikuti format yang berlaku secara mnum.

2. Kemampuan Berpikir Logis

Untuk memahami hakikat kemampuan berpikir logis secara komprehensif, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian kemampuan. Pemahaman dengan benar terhadap masing-masing pengertian tersebut sangat membantu untuk

mendapatkan sintesis yang tepat tentang variabel kemampuan berpikir logis.

melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil pembawaan dan latihan.20 Menurut

Spencer, kemampuan adalah sebagai kinerja atau situasi. 21 Spenser lebih menekankan kemampuan itu sebagai daya untuk melakukan sesuatu yang mewujud dalam bentuk unjuk kerja atau hasil kerja.

Kemampuan juga dapat diartikan sebagai kompetensi untuk mengerjakan sesuatu. Sementara kompetensi itu, menurut Roestiyah dan Djamarah, adalah tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan clan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.22

Seseorang yang dianggap mampu atau kompeten adalah yang menunjukkan penguasaan kecakapan kerja atau ahli selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan dan dengan demikian punya wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakat. Kecakapan kerja tersebut ditunjukkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial clan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh kelompoknya dan atau warga masyarakat yang dilayaninya. Secara nyata orang yang mampu tersebut akan bekerja dibidangnya secara efisien dan efektif. Kadar kemampuan ih1 tidak hanya menunjukan kuantitas tetapi juga kualitas kerja. Dengan demikian, kemampuan atau kewenangan merujuk kapada kewenangan untuk

20

Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreatifitas Anak Sekolah: Petunjuk Bagi Para Guru . dan Orang Tua (Jakarta: Grasindo, 1992), p.17.

21

Lyly M.Spenser dan Signe M. Spenser, Competennce At Woork (Ne\" York: Jhon Willy & Sons Inc, 1993), p. 9.

22

mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut dilakukan secara rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas.23

Selanjutnya Raka Joni menegaskan bahwa istilah kemampuan dapat dipergunakan dalam 2 (dua) konteks, yaitu: kemampuan yang mencakup aspek-aspek kognisi (intelektual), afeksi (sikap) dan perbuatan/performasi serta kemampuan yang menunjukan kepada perbuatan yang bisa diamati kedalaman dan keluasan tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.24 Jadi kemampuan lebih dari sekedar keterampilan, pengetahuan dan sikap.

Setelah di atas dijelaskan pengertian kemampuan, selanjutnya perlu dijelaskan tentang pengertian berpikir. Dalam kaitannya dengan berpikir Descartes menempatkan kemahavitalan aka! budi itu dengan statement: Cogito ergo sum; aku berpikir, maka aku ada.25 Descartes menganalogikan "berpikir" seperti eksistensi dirinya. Dengan bahasa lain, selama manusia berpikir, maka dia tetap ada. Dapat pula dikatakan, kalau manusia malas berpikir, maka sama nuansanya dengan malas · hidup (tidak ada). Kemudian Oscar Wilde menambahkan bahwa kedangkalan berpikir merupakan sifat buruk manusia yang paling besar.26 Dalam proses berpikir tersebut, manusia menggunakan proposisi, logika dan penalaran.

23

Raka T. Joni, Pemgembangan kurikulum IKIP?FIP!FKG suatu Kasus Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, 1990), p. 17.

24

Ibid., p. 19 25

Paul Strathern, 90 Menit Bersama Descartes (Jakarta: Erlangga, 2001), p. 37. 26

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa berpikir pada hakikatnya bertalian erat dengan eksistensi manusia di dunia. Manusia hidup di dunia tidak dapat dilepaskan dari berpikir. Kemampuan manusia untuk berpikir sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Kemampuan berpikir adalah kekuatan yang dimanfaatkan manusia untuk memahami. Lewat kemampuan ini dipertimbangan (rawiyah), dihadirkan lewat instrumen yang sama manusia memperoleh ilmu-ilmu (al-ulum) dan seni-seni (shina'at), serta membedakan tindakan yang baik dari yang b,uruk. Kemampuan berpikir sebagian bersifat praktis

('amali) sebagian dari teoretis (nazlzari).27 Pemikiran yang praktis terdiri dari

keterampilan, sebagian lagi bersifat reflektif (fikriyah). Adapun yang teoretis adalah kemampuan berpikir yang biasa digunakan untuk mengetahui eksistensi-eksistensi sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat membuatnya atau mengubahnya dari satu kondisi ke kondisi lain. Misalnya saja angka tiga adalah bilangan ganjil sementara empat adalah bilangan genap. Orang tidak dapat mengubah angka tiga sedemikian rupa sehingga menjadi bilangan genap, sebaliknya seseorang juga tidak dapat mengubah angka empat menjadi bilangan ganjil. Ini berlawanan dengan kasus lain, seseorang dapat mengubah sepotong kayu menjadi sebuah benda berbentuk lingkaran dari bentuk sebelumnya berupa empat persegi panjang. Pada contoh kedua ini, bentuknya saja yang berubah, Bahan dasarnya masih tetap berupa kayu.2B

27

Osman Bakar, Hierarki I/mu: Membangun Rangka Pikir /slamisasi I/mu (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1997), p. 72.

28

Ibid., p. 73.

Fashul Al-Madani menyatakan bahwa kemampuan berpikir praktis adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk membedakan sedemikian rupa satu sama lain sehingga seseorang dapat menciptakannya atau mengubahnya dari satu kondisi ke kondisi lai1111ya. Apa yang menjadi persoalan keterampilan-keterampilan, misalnya pertukangan, pertanian, kedokteran, navigasi, (pelayaran). Daya ref!ektif atau kemampuan yang digunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang hendak dilakukan, saat seseorang ingin mengetahui ha! itu mungkin atau tidak, dan jika mungkin, bagaimana seharusnya melakuka1111ya.29

Dari uraian tentang berpikir di atas dapat diketahui bahwa berpikir memiliki pengertian luas, yang di dalamnya termasuk berpikir menggunakan logika atau berpikir Iogis. Dalam kaitannya dengan bcrpikir Iogis, maka dapat diketahui bahwa berpikir logis menekankan pad? pemikiran-pemikiran menggunakan logika. Hal ini seperti dikemukakan oleh Hajar bahwa berpikir logis merupakan suatu proses berpikir dengan menggunakan aturan logika, berangkat dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus (deduksi) a tau sebaliknya, dari pernyataan khusus menuju suatu generalisasi (induksi).30 Dari pengertian ini terlihat jelas bahwa berpikir Iogis pada intinya adalah berpikir dengan menggunakan logika-Iogika. Oleh karena itu, untuk memahami berpikir logis perlu diperdalam pengertian mengenai logika.

29

Ibid., p. 73

30

Logika dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos dan memiliki arti sesuatu yang diutarakan, sistem pertimbangan aka! (pikiran), kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai sesuatu yang dipertimbangkan aka!, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa, sehingga logika adalah suatu pertimbangan aka! atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.3J

Kemudian dalam Encyclopedia Britannica disebutkan bahwa logika ialah studi sistematik tentang struktur proposisi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang mengesampingkan isi atau bahan proposisi dan hanya membahas bentuk logisnya saja. Perbedaan antar bentuk dan bahan ini diadakan apabila clibedakan ketepatan logik atau kesahihan sebuah penalaran dengan kebenaran premis-premisnya, yang menjadi pangkal tolaknya.32

Selain pengertian di atas, pengertian logika juga dikemukakan Soekatijo, yaitu suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Penalaran dalam ha! ini adalah suatu bentuk pemikiran, yang meliputi pengertian

atau konsep (conceptus; concept), proposisi atau pernyataan (propositio; statement), dan

penalaran (ratiocinium; reasoning). Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada

31

Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis (Yogyakarta: Kanisius, 1996), p. 9.

32

R.G.Soekadijo, Logika Dasar: Tradisonal, Simbolik, dan lnduktif (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

penalaran tanpa ada proposisi. Maka, menurutnya, untuk memahami penalaran, ketiga bentuk pemikiran tersebut harus dipahami bersama-sama.33

Pengertian logika yang hampir sama dengan pengertian di atas dikemukakan oleh Muhadjir. Menurutnya, logika merupakan ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran. Ada delapan model Iogika, yaitu: logika formil Aristoteles, Iogika matematik deduktif, Iogika matematik induktif, Iogika matematik probabilistik, logika linguistik, Iogika kualitatif, Iogika reflektif dan logika parakonsisten. Kedelapan model tersebut menggunakan cara pembuktian kebenaran yang berbeda-beda. Misalnya untuk logika formil Aristoteles berupaya menyusun struktur hubungan antara sejumlah proposisi. Untuk membuat generalisasi, logika Aristoteles mengaksentuasikan pada prinsip-prinsip relasi formal antarproposisi. Proposisi adalah pendapat tentang hubungan antar konsep.34

Sebagai suatu ilmu, Iogika memiliki hukum-hukum dasar. Hukum dasar logika ialah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan · berpikir atau kaidah pemikiran. Jhon Stuart Mill (1806-1873) menyebutnya sebagai postulat universal penalaran (universal postulates of all reasonings), sedangkan Fredrich Uberweg (1826-1871) menamainya aksioma inferensi (axioms of inference).

Ada empat postulat universal penalaran atau aksioma inferensi. Keempat postulat dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

13

Ibid .. p. 3.

a) Principiunz identitalis (law of identitaly), yang berarti hukum kesamaan, yakni kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan "sesuatu itu sendiri". Jika sesuatu itu p, maka p identik dengan p, atau p adalah p. Dapat pula dikatakan, "jika p maka p dan akan tetap p".

b) Principium contradictionis (law of contradiction), yang berarti hukum kontradiksi, yaitu kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatn pada waktu yang sama adalah "sesuatu itu dan bukan sesuatu itu". Maksudnya ialah mnstahil ada sesuatn ha! yang pada waktn bersamaan saling bertentangan. Dengan kata lain, dapat 、ゥセ。エ。ォ。ョ@ bahwa tidak mungkin p pada waktu yang sama adalah p dan bukan p.

c) Principium exclusi tertii (law of excluded middle), yang berarti hukum penyisihan jalan tengah, yakni kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah p atau bukan p dan tidak ada kemnngkinan ketiga sebagai jalan tengah.

d) Principium rationis sufficientis (law of sufficient reason), hukum cukup alasan, yakni kaidah yang melengkapi hukum kesamaan (principiunz identitatis). Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal itu berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu.35

35

Dalam kaitannya dengan logika, Suriasumanh·i menyatakan bahwa suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih (valid) kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara panarikan kesimpulan itu disebut logika, yakni pengkajian untuk berpikir secara sahih. Menurutnya, ada dua jenis penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif.36 Menurut Suriasumentri, induksi merupakan cara berpikir dimana suatu kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Sementara itu deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat urnum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara dedukatif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus, yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah

.

kesirnpulan. Pernyataan yang rnendukung silogismus ini disebut prernis yang kernudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan prernis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua prernis tersebut.37

Pendapat yang sama menyatakan bahwa penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dari sampel yang bersifat khusus kepada sifat-sifat populasi keseluruhan, sedangkan penalaran deduktif adalah kebalikan dari penalaran induktif. Penalaran deduktif ini disebut juga silogisrne. Silogisme terdiri dari tiga

36

Jujun S. Suriasumantri, Fifsafat I/mu Sebuah Pengantar Popular (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2003 ), pp. 46-48.

37

bagian, yaitu (1) pernyataan umum (general), (2) contoh khusus (particular sample), dan (3) kesimpulan (conclusion).38 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir Iogis dalam penarikan kesimpulan, baik penarikan kesimpulan secara induktif maupun deduktif.

Masih berkenaan dengan cara berpikir induktif dan deduktif, Suryabrata mengatakan bahwa cara berpikir induksi berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.39 Menurut Suryabrata, cara berpikir induksi dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaih1: induksi komplet, induksi sistem bacon dan induksi tidak komplet.

Pertama adalah induksi komplet. Induksi komplet atau induksi sempurna merupakan induksi yang dilakukan oleh penyidik semata-mata untuk menghitung-hitung ciri-ciri subyek, individu, atau peristiwa dalam suatu kelas, kemudian menyimpulkan hasil penghitungannya itu dalam suatu konklusi yang sifatnya umum, meliputi semua subyek individu, atau peristiwa dalam kelas itu.40

Kedua ialah induksi sistem bacon. Induksi sistem bacon meminta tiga macam tabulasi (pencatatan), yaitu: (1) tabulasi ciri-ciri positif, merupakan kondisi-kondisi atau peristiwa dalam mana suatu gejala pasti timbul jika kondisi-kondisi atau

38

Introduction to Logic (Inductive &Deductive Reasioning) How do you make logical argument ?

(http://hhhkniqths.com/currlhuman/l/logic/intro.htm), pp. 1-2

39

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), p. 42.

40

peristiwa-peristiwa itu ada, (2) tabulasi ciri-ciri negatif, yaitu kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa dalam mana suatu gejala tidak timbul sungguhpun kondisi-kondisi itu ada, dan (3) tabulasi variasi kondisi, yakni pencatatan ada tidaknya perubahan ciri-ciri gejala pada kondisi-kondisi yang berubah-ubah (diubah-ubah).41

Ketiga adalah induksi tidak komplet. Induksi tidak komplet tidak membutuhl<an observasi terhadap seluruh subyek, individu antau peristiwa dalam suatu kelas, melainkan cukup terhadap sebagian saja dari subyek, individu atau peristiwa yang menjadi bagian dari kelas itu.42

Kemudian berkenaan dengan prinsip deduksi, Suryasubrata menyatakan bahwa deduksi merupakan apa saja yang dipandang pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai ha! yang benar pada semua peristiwa, termasuk ke dalam kelas yang dipandang benar. Hal ini secara Iogik dan otomatik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.43 Alat untuk mencapai pengetahuan dengan judul deduksi disebut silogisme (syllogisnze dalam bahasa Yunani berarti konklusi). Silogisme adalah suatu argumentasi yang terdiri dari tiga buah proporsi (proposito dalam bahasa Latin berarti suatu statemen yang menolak atau membenarkan suatu perkara). Dua proposisi yang pertama disebut premis mayor dan premis minor, sedang proposisi yang ketiga disebut kesimpulan,

11

Ibid., p. 44

12

Ibid., p. 43

13

konklusi, atau konsekuen (bahasa Francis kuno premisse berasal dari bahasa Latin Baru premissa yang berarti asumsi atau dasar argumentasi). 44 Secara umum silogisme dibedakan menjadi empat (4) jenis, yaitu: (1) silogisme kategorik, (2) silogisme kondisional hipotetik atau bersarat, (3) silogisme alternatif dan pilih salah satu, dan (4) silogisme disjungtif atau melerai.

Dengan menggunakan logika yang benar seseorang akan mendapatkan banyak manfaat. Paling kurang ada empat kegunaan logika. Pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Kemudian bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Aristoteles menyatakan bahwa logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan.45

Dengan merujuk pada uraian tentang kemampuan, berpikir, dan logika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis adalah tingkat penguasaan seseorang melalui pertimbangan aka! atau pikirannya dalam membuat suatu penalaran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa dengan

44 Ibid.,

p. 44

45

indikasi: (1) kemampuan mengubah relasi nyata ke dalam relasi yang mungkin, (2) kemampuan menganalisis kombinatorial, (3) kemampuan berpikir hipotetik-deduktif, clan (4) kemampuan berpikir proposisional.

3. Pengetahuan Metodologi Penelitian

Secara etimologi pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true belief!.46 Pengetahuan meliputi semua yang

diketahui oleh seseorang tentang obyek tertentu.47 Pengetahuan mencakup baik knowledge maupun science, seni clan teknologi clan bukan hanya mengetahui, tetapi mengetahui yang benar.48 Pengetahuan juga merupakan ringkasan faktor-faktor dari suatu pengamatan terhadap suatu fenomena. Ringkasan-ringkasan tersebut memiliki nilai yang dapat menjelaskan, menguraikan, memprediksi atau dapat menetapkan tindakan-tindakan yang cocok clan relevan.49

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan proses berpikir manusia yang diperoleh dari lingkungannya. Pengetahuan adalah konsep dari hasil tindakan kreatif pemikiran manusia, sebagai usaha untuk melihat clan menjalin hubungan dengan lingkungannya.50 Sejalan dengan konsep di atas menurut

46

Amsal Bakhtiar, Filsafat I/mu (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), p. 85. 47

W. Gulo, Melodologi Penelitian (Jakarta: Grasinndo, 2002), p. 2.

48

Ibid., pp. 2-3.

49

David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom & Bertram B. Masia, Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals (New York & Londo, 1964), p. 189.

50

PERPUST AKAAN UT AMA

UIN SYAHID JAl<ARTA

Peaget, pengetahuan adalah bcntuk perseptual olch pertukaran antara organisme dan lingkungan dari sudut pandang biologi dan antara pikiran dan obyeknya menurut tinjauan kognitif. Interaksi terus menerus antara individu dan lingkunga1mya itulah pengetahuan.51

Pengetahuan memiliki dua hakikat, yaitu hakikat sebagai realisme dan idealisme. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata (dari fakta atau hakikat). Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari yang asli di luar aka!. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan.52 Kemudian hakikat pengetahuan sebagai idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil.

Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Karena itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakekat kebenaran. Pengetahuan hanyalah gambaran ·menurut pendapat atau

51 Margaret E. Bell Gred/er, Belajardan Membelajarkan (Jakarta:Rajawali Perss,1991),h. 301 52

penglihatan orang yang mengetahui (subjek). Idealisme tidak mengingkari adanya materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakekat.53

Pengertian pengetahuan selanjutnya dikemukakan oleh Bloom, yaitu peri!aku-perilaku dan keadaan-keadaan yang dipelajari yang menekankan pada ingatan

(rernembering), baik mengenal kembali (recognition) maupun mengingat (recall)

daripada ide-ide yang bersifat kebendaan (mnterials), atau suatu gejala (phenomena).54

Kemudian Winkel juga mengatakan bahwa pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal-ha! itu dapat meliputi fakta, kaidah dan prinsip, serta metode yang diketahui.55 Fakta adalah suatu kenyataan yang memang ada, tetapi tidak harus ada atau tidak harus terjadi begini atau begitu, dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kaidah adalah dua konsep atau Iebih yang dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang merepresentasikan suatu keteraturan. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang mempunyai ciri-ciri sama. Prinsip adalah suatu kombinasi dari beberapa kaida!r, sehingga terbentuk suatu kaidah yang bertaraf lebih tinggi dan Iebih kompleks. Pengetalman yang disimpan dalam ingatan, digali pada ;aat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat (recall) atau mengenal kembali

·recognition). 56

3

Ibid., p. 96.

'Benyamin S. Bloom et al., Taxonomy of Educational Objectives, Book I, Cognitive Domain (London: .ongman Group Limited, 1979), p. 62.

5

WS Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), p. 245.

5

Mengingat adalah suatu .aktivitas kognitif, di mana orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa yang lampau atau berdasarkan kesan-kesan yang diperoleh di masa lampau.57 Terdapat dua bentuk mengingat yang paling menarik perhatian, yaitu mengenal kembali (rekognisi) dan mengingat kembali (reproduksi). Dalam mengenal kembali (rekognisi), orang berhadapan dengan suatu obyek dan pada saat itu dia menyadari bahwa obyek itu pernah dijumpai di masa yang lampau. Obyek yang dijumpainya sekarang ini cocok dengan suam gagasan, pikiran atau tanggapan yang tersimpan dalam ingatannya, sejak bertemu dengan obyek itu untuk pertama kali. Sementara itu, mengingat kembali (reproduksi), dihadirkan suatu kesan dari masa lampau dalam bentuk suatu tanggapan atau gagasan, tetapi ha! yang diingat itu tidak hadir pada saat mengingat kembali seperti terjadi pada mengenal kembali. Pada waktu mengingat kembali, orang mereproduksikan apa yang pernah dijumpai, tanpa berkontak kembali dengan ha! yang pernah dijumpai itu. Reproduksi lebih menyerupai rekonstruksi, di mana seseorang menyusun sendiri jawaban secara Jebas dengan menggunakan gagasan, pikiran dan tanggapan yang telah terbentuk Jada waktu belajar pertama kali. Dalam aktivitas mental berpikir manusia Jerhadapan dengan obyek-obyek yang diawali dalam kesadaran. Artinya orang tidak angsung menghadapi obyek secara fisik seperti terjadi dalam mengamati sesuatu )ila melihat, mendengar atau meraba-raba. Dalam berpikir, obyek hadir dalam 'entuk suatu representasi. Bentuk-bentuk representasi yang paling pokok adalah

7/bid., pp.

tanggapan, pengertian atau konsep, dan lambang verbal. Tanggapan adalah suatu gambaran sensorik, suatu representasi berperaga. Pengertian atau konsep yang ditunjukkan dalam bentuk lam bang mental yang penuh "gagasan" atau sering disebut bentuk "representasi yang tidak berperaga", sedangkan lambang verbal adalah suatu kata yang menunjuk pada suatu obyek

Pengertian lain tentang pengetahuan dikemukakan Woolfok, yaitu suatu hasil pembelajaran, sehingga kita tahu sesuatu yang baru.58 Selanjutnya dijelaskan bahwa pengetahuan dibedakan dalam general knowledge dan domain specific knowledge. General

knowledge adalah pengetahuan tentang membaca, mengucap dan menggunakan kata,

sedangkan domain specific knowledge berguna untuk situasi khusus dan hanya diterapkan pada masalah tertentu. Woolfok juga mengategorikan pengetahuan menjadi declarative knowledge, procedural knowledge, dan conditional knowledge.

Declarative knowledge adalah pengetahuan tentang "apa", procedural knowledge tentang

"bagaimana" dan conditional knowledge tentang "kapan dan mengapa".59 Bramley Tienamakan conditional knowledge ini dengan strategic knowledge yang menyangkut .n£ormasi tentang "yang mana, kapan, dan mengapa".60 Sementara Winkel 11embedakan pengetahuan menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan Jrosedural.61 Pengetahuan deklaratif adalah tentang hal-hal yang faktual: ha! ini atau la! itu merupakan kenyataan atau fakta yang nyata, sedangkan pengetahuan 8

Anita E. Woolfok, Education Psychology (Needham: Allyn & Bacon, 1993), p. 239. 9

Woolfok, op.cit., p. 240. 0

Peter Bramley, Evaluating Training Effectiveness (Cambridge: McGraw-Hill International Limited, 996), h. 73.

prosedural adalah pengetahuan mengenai cara melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Pengetahuan deklaratif diperoleh bilamana suatu proposisi baru dihubungkan dengan suatu proposisi lama. Hubungan tersebut berlangsung dalam ingatan kerja ketika in.formasi lama dan informasi baru dipertemukan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan prosedural diperoleh melalui dua cara, yaitu tahu cara mengel)al suatu pola (pattern-recognition) dan tahu cara merangkaikan/mengurutkan sejumlah langkah operasional terhadap lambang-lambang (action-sequence).

Konsep Piaget tentang pengetahuan sebagaimana diungkapkan Good dan Brophy dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu furugative knowledge/ declarative/proportional knowledge yang merupakan intelektual knowledge tentang fakta dan asas. Sisi lainnya adalah operative knowledge/procedural/ practical knowledge yang merupakan kemampuan mewujudkan tugas dan menyelesaikan masalah.62 Sementara Bloom membedakan antara knowledge of specific dan knowledge of universals and abstractions. Knowledge of specific menunjukkan tipe in.formasi atau pengetahuan yang dapat diisolasi atau diingat secara terpisah, sedangkan knowledge of universals and abstractions menekankan pada interelasi dan pola dimana informasi dapat diorganisir clan distrukturkan. 63

62

Thomas L. Good dan Jere E. Brophy, Educational Psychology (New York: Longman, 1990), pp. 125-126.

Pengetahuan juga merupakan hasil proses usaha manusia untuk tahu. Sidi Gazalba mengungkapkan bahwa pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari: kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai.64

Masih dalam kaitannya dengan pengetahuan, Suriasumanh·i mengungkapkan bahwa konsep dasar pengetahuan senantiasa berkembang.65 Pada awalnya pengetahuan berpegang pada kriteria kesamaan, semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnya kabur dan mengambang. Tidak terdapat pembedaan antara berbagai pengetahuan. Segala yang diketahui adalah pengetahuan. Pada abad pertengahan konsep dasar berubah dari kesamaan menjadi pembedaan, sehingga timbulah spesialisasi. Pohon pengetahuan mulai dibedakan berdasar "apa" yang diketahui "bagairnana" cara mengetahui dan untuk apa pengetahuan itu dipergunakan. Akibatnya setiap cabang pengetahuan berkernbang rnenurut jalannya sendiri-sendiri. Hal ini mernqawa masalah dalarn kehidupan nyata. Akhirnya disadari bahwa perlu dilakukan pendekatan inter-disipliner, narnun tidak dengan mengaburkan otonorni rnasing-rnasing disiplin keilrnuan yang sudah berkernbang. Setiap jenis pengetahuan rnempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa ( ontologi), bagairnana (episternologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun. Ketiganya be1jalan saling berkaitan.

Setidaknya ada empat jenis pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan religi.66 Pertama adalah pengetahuan biasa (common sense). Beberapa ciri khusus dari

common sense adalah: (1) cenderung menjadi biasa dan tetap, atau bersifat peniruan, serta pewarisan dari masa lampau, (2) sering kabur atau samar dan memiliki arti ganda, dan (3) merupakan suatu kebenaran a tau kepercayaan yang tidak teruji.

Kedua adalah pengetahuan ilmu. Montagu menyatakan bahwa ilmu (science)

adalah pengetahuan yang disusun, yang berasal dari pengamatan, studi dan pengalaman, untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang ha! yang sedang dipelajari.67 Kemudian Harsoyo mengemukakan beberapa pengertian tentang ilmu, yaitu suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan dan suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris; yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh pancaindra manusia.68 Selanjutnya Ralph Rose dan Ernest Van den Hagg menyebutkan empat ciri-ciri umum dari ilmu, yaitu: rasional, empiris, umum, dan akumulatif.

Ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan flsafat lebih menekankan universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid,

'6 lb'd I ., p. L セ。@ .

filsafat membahas ha! yang Iebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi Ionggar kembaJi.69

Keempat ialah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat pada utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan dengan Tuhan, yang sering juga disebut juga dengan hubungan vertikal dan cara berhubungan horizontal.70

Pengetahuan yang ada dalam diri manusia berasal dari berbagai sumber. Menurut Burhanuddin Salam, setidaknya ada sempat sumber pengetahuan dalam diri manusia. Pertama adalah cmpirisme. Empiris mcrupakan aliran dalam filsafat yang berpcndapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, dengan jalan observasi, atau dengan jalan pengindraan. Berbicara tentang pengalaman, Randall, mengklasifikasikannya menjadi enam bentuk, yaitu:71

a) Merupakan suatu akumulasi pcngctahuan, informasi ataupun skill, yang menunjukkan derajat yang berbeda antara pengalaman seseorang dengan yang lairn1ya, dan menunjukkan suatu perubahan dan perkembangan.

b) Merupakan suatu kualitas dari perasaan, atau emosi, yang menunjukkan reaksi psikologis.

69

Amsal Bakhtiar, op. cit., p. 88. 70

Ibid., p.88. 71

c) Merupakan keseluruhan lapangan kesadaran kita. Yang termasuk pengertian ini tidak hanya pengindraan langsung, melainkan juga tidak langsung.

d) Merupakan suatu latihan yang sistematis dalam melakukan teknik-teknik observasi secara sadar. Dalam ha! ini pengalaman menunjukkan kejadian dalam suatu peristiwa khusus dari suatu respon psikologis.

e) Sebagai dunia fakta, sesuatu yang bersifat eksternal dan objektif.

f) Sebagai suara relasi, atau hubungan. Dalam pengertian ini pengalaman ilu tidak mutlak murni subjektif, dan tidak mutlak murni objektif, melainkan suatu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengalaman ini merupakan proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Pengalaman tidak hanya sekadar dunia fakta, melainkan dunia penyelidikan, dan dalam pengertian inilah yang termasuk dunia ilmu pengetahuan. Pengalaman tidak merupakan sesuatu yang menentang aka!, melainkan sesuatu yang memasukkan aka! sebagai bagian integral dari pengalaman.

Sumber pengetahuan yang kedua adalah rasionalisme. Pikiran manusia, rasio mampu mengetahui kebenaran alam semesta, yang tidak mugkin dapat diketahui melalui observasi. Menurut kaum Rasionalis, hakikat penalaran memadai untuk membuat aksioma-aksioma dasar yang universal dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari konsekuensi-konsekuensi khusus dari aksioma yang ada.

Sumber ketiga dari pengetahuan intuisionisme. Secara etimologis istilah intuisi

.dak berdasarkan penalaran maupun pengalaman dan pengamatan indra. Kaum 1tuisionis berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan khusus, yaitu cara husus untuk mengetahui yang tidak terikat kepada indra maupun penalaran.

Surnber pengetahuan yang terakhir atau keernpat adalah wahyu Allah, yaitu ,engetahuan yang disarnpaikan oleh Allah kepada manusia lewat para nabi yang .iutus-Nya sejak nabi pertama sarnpai terakhir. Pengetahuan ini berdasarkan epercayaan atau keirnanan kepada Allah sebagai sumber pengetahuan.

Setelah di atas dikemukakan pengertian pengetahuan, selanjutnya perlu :ijelaskan mengenai pengertian metodologi penelitian. Dalarn kaitannya dengan rretodologi penelitian Sutrisno Hadi menyebutnya sebagai pelajaran yang 1emperbincangkan rnetode-metode ihniah untuk research,72 sedangkan Widodo

1endefinisikannya sebagai suatu studi mengenai metode-metode ilmiah yang igunakan dalam penelitian. 73 Kemudian Teguh rnendefinisikan metodologi enelitian sebagai ilmu-ilmu ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian.74 iari ketiga pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rnetodologi penelitian :lalah ilmu yang rnernpelajari tentang metode-rnetode ilmiah yang digunakan dalam enelitan.

Dari pengertian tentang metodologi penelitian di atas, terlihat bahwa melitian harus melalui tahap-tahap ilmiah. Tahap-tahap ilmiah dirnaksud di

Sutrisno Hadi, Op.cit., p. 4.

Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Jakarta: Yayasan lopak-Magna Script, 2004), p. 45.

antara pola asuh dengan prestasi belajar siswa, atau pengaruh kompensasi dan disiplin terhadap prestasi ke1ja karyawan. Sementara penelitian komparatif ditujukan untuk melihat atau mengetahui perbandingan atau perbedaan mengenai kondisi (variabel) dari dua kelompok atau dua kurun waktu yang berbeda. Misalnya: perbedaan prestasi belajar siswa laki dan perempuan, perbedaan kecemasan laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tes masuk perguruan tinggi, atau perbedaan hasil penjualan antara pra dan pasca restrukturisasi perusahaan.

Kedua adalah aspek metode pengambilan sampel. Metode ini terkait dengan berapa banyak sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan dengan cara apa sampel diarnbil. Setidaknya ada sembilan (9) metode yang dapat digunakan untuk rnengambil sampel, seperti dijelaskan berikut ini:

a) Metode sensus atau sarnpel jenuh. Metode ini mensyaratkan sernua anggota populasi menjadi sampel penelitian, karena terbatasnya jurnlah sampel.

b) Acak sederhana (simple random), apabila sernua anggota populasi diberikan kesempatan yang sarna untuk dipilih sebagai sarnpel penelitian.

c) Proporsional (proportional), apabila karakteristik populasi terdiri dari kategori, kelompok atau golongan yang setara atau sejajar.

d) Stratifikasi (stratified), apabila populasi terdiri atas kategori-kategori atau kelornpok-kelornpok yang memiliki susunan bertingkat.

f) Kuota (quota), apabila penentuan jumlah sampel dilakukan terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan.

g) Kluster (cluster), apabila pemilihan dan penentuan sampel didasarkan pada kelompok-kelompok individu, bukan pada individu.

h) Insidenta!, apabila penentuan sampel didasarkan pada faktor kebetulan yang dijumpai peneliti pada saat melakukan penelitian.

i) Bertahap (multistage), apabila pengambilan sampel dilakukan dua tahap atau lebih sesuai dengan kebutuhan, baik dengan menggunakan metode yang sama maupun berbeda.

Aspek ketiga dalam metodologi penelitian adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terkait dengan bagaimana cara mendapatkan data di lapangan atau pada objek penelitian. Ada dua metode pengumplan data yang lazim digunakan dalam penelitian, yakni studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi penyebaran kuesioner (angket/ skala), wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Masing-masing teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

yang diajukan kepada subyek adalah sarna dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.78 Selain itu, penggunaan kuesioner pada umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi aktual jika wawancara kurang mungkin dilakukan oleh peneliti untuk menjangkau keseluruhan responden yang lokasinya berjauhan dan dalam waktu yang relatif terbatas.

b) Wawancara; digunakan dalam penelitian Iapangan karena mempunyai sejurnlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses pengajuan pertany0an, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan, informasi dapat Iebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar isyarat nonverbal.79 Wawancara dapat dilakukan secara: open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada, terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang tersh·uktur).80 c) Observasi; teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang

tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk

78

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002), p. 57.

79

James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masa/ah Penelitian Sosial (Bandung: Eresco, 1992), p. 319.

'0 Robert K. Yin, Studi Kasus (Desain dsan Metode), penerjemah M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT

pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat di kancah penelitian. Konteks atau fenomena tersebut terkait dengan fokus atau variabel penelitian yang akan diteliti. SJ

d) Dokumentasi; teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Kemudian metode kedua yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.

Aspek keempat dalam metodologi penelitian adalah metode analisis data. Metode analisis data terkait dengan teknik atau dengan cara apa data hasil penelitian akan dianalisis. Salah satu metode analisis data yang dapat diandalkan dalam penelitian adalah formula statistika. Ada banyak formula atau rumus statistika yang lazim digunakan untuk menganalisis data, antara Iain statistika deskriptif dan statistik inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian, antara Iain dengan cara melihat skor minimum, skor maksimum, jangkauan (range), mean, median, modus, standar deviasi dan variansnya yang

81

dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi berikut histogramnya. Sementara statistik Inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membangun generalisasi peneli tian.

Selain metode analisis data dengan menggunakan statistik atau kuantitatif, juga terdapat jenis metode analisis data secara deskriptif atau kualitatif. Terkait dengan jenis metode penelitian kedua ini Nawawi mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.82 Sementara itu Nasution mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian deskriptif adalah mengadakan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel.83

Berdasarkan uraian atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang metodologi penelitian adalah hasil aktifitas