ABSTRAK

Gaya hidup hijau diperkenalkan sebagai gaya hidup alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Wacana lingkungan hidup arus utama menyatakan bahwa kehadiran manusia dengan segala tindakan konsumsinya menyebabkan krisis lingkungan hidup yang meliputi kenaikan suhu secara global, kelangkaan energi dan air tawar,deforestasi, perubahan iklim yang kemudian mempengaruhi kelangkaan pangan, kerusakaan ekosistem dan kepunahan spesies tertentu, yang kemudian saling tumpang tindih dengan persoalan kemiskinan serta persoalan sosial lainnya. Karena itu gaya hidup hijau dipandang sebagai harapan akan keterlibatan setiap orang untuk memperbaiki segala kerusakan alam dan kerusakan sosial.

Tesis ini berusaha untuk membaca bagaimana gaya hidup hijau dipraktikkan di Indonesia, khususnya di Provinsi DI. Yogyakarta, dan melihat apa yang dihasilkan oleh praktik budaya demikian. Penelitian dilakukan dengan metode etnografi baru yang mencoba menarasikan pengalaman hidup subjek hijau dengan lebih dekat. Sementara teori yang dipakai adalah teori psikoanalisa Lacanian, khususnya teori fetis yang dielaborasikan dengan teori metonimi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hijau membuat subjek menjadi fetis terhadap objek hijau, melebih-lebihkan kemampuan objek-objek yang dianggap hijau dan membuat subjek harus bergerak secara metonimi dari objek yang satu ke objek yang lain. Gaya hidup hijau ternyata belum berhasil menjadi alternatif jalan hidup untuk membawa subjek keluar dari lingkaran masyarakat konsumsi. Gaya hidup hijau justru menjadi alat subjek mempertahankanpleasure atau kesenangan berkonsumsi, dan menghindari penderitaan kastrasi dari Hukum Sang Ayah.

ABSTRACT

The Green Living concept was introduced as an alternative way of living that may put an end to environmental issues. The main discourse states that human beings with their act of consuming is causing this environmental crisis, i.e. a rise in the global climate, clean water and energy scarcity, deforestation, climate change which causes food deficiency, damaged ecosystem, and the extinction of certain species, which then overlaps with other social problems like poverty. Green Living is said to be the best solution to overcome social and natural damages.

This thesis is to observe how green living is implemented in Indonesia, particularly in the Special District of Yogyakarta, and to see what outcome it could bring. This research is conducted using the new ethnographical method which tries to narrate the live experiences of the green subjects in a much closer point of view. Thus, the theory used in this research is the Lacanian Psychoanalysis theory, especially the theory of fetishism, which is then elaborated into the metonymic theory.

The result of this research suggest that green living makes subject to have a certain fetish towards green objects, exaggerate the potentiality of presumed green objects, and make subjects move metonymically from one object to another. Green living has not yet succeeded in becoming an alternate way of life for the subjects to escape the trap of consumerism. This way of living turns out to be a tool to maintain the pleasure of consumption, and to avoid the castration suffering from the Name of the Father.

FETISISASI GAYA HIDUP HIJAU DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Oleh:

Nur Ani Br Tanggang NIM: 126322002

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

HALAMAN JUDUL

FETISISASI GAYA HIDUP HIJAU DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

TESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Oleh:

Nur Ani Br Tanggang NIM: 126322002

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KATA PENGANTAR

Tesis ini dimulai dari pertanyaan tentang keseharian, sesuatu yang sederhana saya kira. Namun akhir dari tesis ini sejujurnya jauh lebih berat dari yang saya perkirakan. Meski begitu bukan berarti saya sudah mendapatkan kepuasan karena sudah menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Masih ada keresahan karena ada pertanyaan demi pertanyaan yang muncul dan belum bisa dijawab, bahkan ada berbagai keraguan yang selalu mengejar. Ditambah lagi rasa tidak puas karena seharusnya tesis ini bisa dibuat dengan lebih baik lagi. Satu hal yang pasti, tesis ini menjadi cukup personal bagi saya. Saya bergerak seiring dirinya. Dari yang dulu saya kira saya tahu sesuatu hingga kini saat saya tahu terlalu banyak hal yang saya tidak tahu. Tesis ini memang tidak dikerjakan dengan cara

yang cukup akademis. Terlalu semau-gue. Karena itu ia dipenuhi kelemahan di

sana-sini. Namun ia sungguh membantu saya untuk menjadi pijakan melanjutkan pencarian atas kegelisahan yang belum terhenti.

Karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang mengiringi saya berjalan menyelesaikan tesis ini. Terimakasih kepada Bapak St Sunardi yang telah (saya paksa) menjadi dosen pembimbing yang sangat membantu saya menemukan arah dan posisi tesis ini. Terimakasih kepada Romo Dr. Gregorius Subanar S.J., yang begitu sabar mendorong dan memberikan motivasi, Prof. Dr. A. Supratiknya, Romo Dr. Benny Hari Juliawan S.J., Romo Dr. Baskara T. Wardhaya S.J., Romo Dr. A. Bagus Laksana S.J., dan Dr Katrin Bandel. Terimakasih juga kepada Mbak Desy yang telah bersedia direpotkan dan sangat membantu mengingatkan banyak hal, terutama mendorong untuk cepat lulus, juga buat Pak Mul.

kepada semua teman-teman IRB angkatan 2012 (Tian, Dwi, Bang Ucup, Saman, Udung, Mas Felix, Mbak Lany, Mas Rudy, Mas Totok, Miko, Bung Rendra, Pak Willy, Ajeng, serta Bung Krisna). Demikian juga teman-teman lintas angkatan (Mbak Vita, Mbak Luc, Vina, Felo), terutama Mas Zuhdi dan Uda Inyiak yang telah memberi masukan, khususnya tentang teori Lacan.Terima kasih juga untuk teman-teman di Perkantas, yang khawatir namun percaya kepada saya selama menempuh kuliah.

Dan yang terutama saya berterimakasih kepada Bapak dan Mamak yang selalu mendukung dan mendoakan, meski kerap kali pilihan-pilihanku merepotkan kehidupan sosial kalian. Begitu juga dengan adik-adik, empat adik ipar dan lima ponakan yang hadir ketika saya masih sibuk berkutat dengan buku.

ABSTRAK

Gaya hidup hijau diperkenalkan sebagai gaya hidup alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Wacana lingkungan hidup arus utama menyatakan bahwa kehadiran manusia dengan segala tindakan konsumsinya menyebabkan krisis lingkungan hidup yang meliputi kenaikan suhu

secara global, kelangkaan energi dan air tawar,deforestasi, perubahan iklim yang

kemudian mempengaruhi kelangkaan pangan, kerusakaan ekosistem dan kepunahan spesies tertentu, yang kemudian saling tumpang tindih dengan persoalan kemiskinan serta persoalan sosial lainnya. Karena itu gaya hidup hijau dipandang sebagai harapan akan keterlibatan setiap orang untuk memperbaiki segala kerusakan alam dan kerusakan sosial.

Tesis ini berusaha untuk membaca bagaimana gaya hidup hijau dipraktikkan di Indonesia, khususnya di Provinsi DI. Yogyakarta, dan melihat apa yang dihasilkan oleh praktik budaya demikian. Penelitian dilakukan dengan metode etnografi baru yang mencoba menarasikan pengalaman hidup subjek hijau dengan lebih dekat. Sementara teori yang dipakai adalah teori psikoanalisa Lacanian, khususnya teori fetis yang dielaborasikan dengan teori metonimi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hijau membuat subjek menjadi fetis terhadap objek hijau, melebih-lebihkan kemampuan objek-objek yang dianggap hijau dan membuat subjek harus bergerak secara metonimi dari objek yang satu ke objek yang lain. Gaya hidup hijau ternyata belum berhasil menjadi alternatif jalan hidup untuk membawa subjek keluar dari lingkaran masyarakat

konsumsi. Gaya hidup hijau justru menjadi alat subjek mempertahankanpleasure

atau kesenangan berkonsumsi, dan menghindari penderitaan kastrasi dari Hukum Sang Ayah.

ABSTRACT

The Green Living concept was introduced as an alternative way of living that may put an end to environmental issues. The main discourse states that human beings with their act of consuming is causing this environmental crisis, i.e. a rise in the global climate, clean water and energy scarcity, deforestation, climate change which causes food deficiency, damaged ecosystem, and the extinction of certain species, which then overlaps with other social problems like poverty. Green Living is said to be the best solution to overcome social and natural damages.

This thesis is to observe how green living is implemented in Indonesia, particularly in the Special District of Yogyakarta, and to see what outcome it could bring. This research is conducted using the new ethnographical method which tries to narrate the live experiences of the green subjects in a much closer point of view. Thus, the theory used in this research is the Lacanian Psychoanalysis theory, especially the theory of fetishism, which is then elaborated into the metonymic theory.

The result of this research suggest that green living makes subject to have a certain fetish towards green objects, exaggerate the potentiality of presumed green objects, and make subjects move metonymically from one object to another. Green living has not yet succeeded in becoming an alternate way of life for the subjects to escape the trap of consumerism. This way of living turns out to be a tool to maintain the pleasure of consumption, and to avoid the castration suffering from the Name of the Father.

DAFTAR ISI

Halaman Judul... i

Persetujuan... ii

Pengesahan... iii

Pernyataan Keaslian... iv

Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis... v

Kata Pengantar... vi

BAB II: ANTROPOSENTRISME DALAM WACANA LINGKUNGAN HIDUP... 42

A. Manusia Sebagai Persoalan... 46

1.Terlalu Banyak Manusia ... 46

2. Terlalu Banyak Konsumsi ... 53

B. Hijau Sebagai Jalan Selamat ... 63

1. Gaya Hidup Hijau ... 63

BAB III: Menata Hidup, Mengatur Konsumsi... 79

A. Individualisasi ... 80

1. Mulai Dari Diri Sendiri ... 81

2. Kesadaran Diri ... 86

B. Menjadi Konsumen Hijau ... 90

1. Homestead ... 91

C. Liyan Yang Tak Hijau ... 149

1. Keluhan Kepada Liyan ... 149

2. Adakah Hal Baru ... 161

a. Warga Berdaya ... 162

b. Warga “Hijau” ... 168

BAB IV: Fetisisasi Gaya Hidup Hijau... 175

A. Dilema Politik Konsumsi ... 176

1. Berkonsumsi Sebagai Berpolitik ... 177

2. Gaya Hidup Yang Mahal ... 179

B. Hijau Sebagai Fetis ... 185

2. Fetis Sebagai Bahasa Metonimi ... 189

3. Fetis Sebagai Bahasa Hasrat ... 203

BAB V: PENUTUP... 210

DAFTAR PUSTAKA... 214

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. : Kampanye Hemat Air ... 4

Gambar 1.2. : Sumbu Aphasia ... 35

Gambar 1.3. : Formula Metonimi ... 36

Gambar 2.1. : Kampanye #BeliYangBaik ... 43

Gambar 2.2. : Kampanye Kementrian Lingkungan Hidup ... 49

Gambar 2.3. : Kampanye UNEP ... 58

Gambar 4.1 : Kayu bekas di rumah ramah lingkungan ... 189

Gambar 4.2 : Pakaian dan Tas dari bahan bekas ... 190

Gambar 4.3. : Rumah yang lokal ... 193

Gambar 4.4. : Makanan organik yang lokal dan sehat ... 195

Gambar 4.5. : Rumah yang sederhana dan hijau ... 197

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan lingkungan hidup modern dimulai sejak Pasca Perang Dunia Kedua, di

berbagai negara, dan menurut situasi masing-masing secara teritorial. Jadi

meski ada kesamaan pada isu tertentu, seringkali ideologi dan karakter

gerakan berbeda-beda. Misalnya latar belakang serta model “gerakan

lingkungan” di Jerman dengan “gerakan lingkungan” di Jepang ataupun India,

masing-masing berdiri dengan perbedaan yang cukup besar.

Partai Hijau di Jerman membangun gerakannya berdasarkan ideologi kiri

yang mencari pelabuhan perjuangan setelah kehilangan partai komunis1.

Sementara “gerakan lingkungan” di Jepang dimulai dengan persoalan

kesehatan masyarakat lokal pada masa-masa negara ini mengalami

industrialisasi. Dan “gerakan lingkungan” di India justru membangunnya

melalui semangat primordial, yakni spiritualitas kepada Bumi sebagai Sang Ibu

pemberi kehidupan.2Perjuangan yang bersifat lokal atauCitizens’ Movements

atauCitizens’ Initiativeadalah ciri utamanya.3

1 Yannis Stavrakaskis (2000), “On the emergence of Green ideology: the dislocation factor in

Green politics”, dalam David Howarth, Aletta J. Norval dan Yannis Stavrakakis (Ed.), Discourse Theory and Political Analysis,Manchester: Manchester University Press.

Globalisasi menciptakan semacam “kebutuhan” untuk menyatukan

gerakan-gerakan ini. Apa yang berserak, berwarna, beragam dan terbuka

dipaksa masuk ke dalam sebuah kata yang universal sekaligus membatasi,

yaitu gerakan lingkungan hidup. Jadilah Hari Bumi atau Earth Day dimulai

sejak 22 April 1970 di Amerika Serikat sebagai titik penentu. Sejak kelahiran

Hari Bumi, gerakan lingkungan hidup didominasi oleh wacana lingkungan

hidup arus utama yang kira-kira berisi demikian: manusia adalah penyebab

masalah lingkungan hidup, ledakan penduduk membuat begitu banyak barang

konsumsi harus diproduksi dan menghasilkan berlimpahnya racun, sampah

hingga pemanasan global.

Hari Bumi yang pertama ini menjadi pertanda khusus bagaimana jika

sebuah pengetahuan tertentu memberikan interupsi atas sebuah kehidupan

yang semula “normal”. Ia datang memberikan pengetahuan yang traumatik,

dan menimbulkan kepanikan dan rasa takut yang minta segera diatasi. Dan

karena persoalan ini dikaitkan dengan masalah konsumsi maka ia pun

tumpang-tindih dengan isu kesehatan dan kritik alienasi konsumsi akibat

kapitalisme yang menghasilkan konsumsi massal. Meskipun kita tetap bisa

menemukan “produk samping” berupa gerakan anti kapitalisme yang

memakai penanda gerakan lingkungan sebagai senjata untuk mengkritik

kapitalisme sebagai penyebab krisis lingkungan secara global, yang umumnya

Yang menarik adalah wacana lingkungan hidup arus utama tidak hanya

membawa wacana tentang krisis, tapi juga membawa teknik atau tata-cara

praktis penyelesaiannya. Pengetahuan yang traumatik menyiapkan

penerimanya kepada pengetahuan yang berikutnya. Ia adalah shock therapy

yang mempersiapkan massa untuk masuk kepada sesuatu yang diterima

dengan harapan besar agar terhindar dari chaosyang digadang-gadang sudah

menanti.4

Jika penyebab masalah adalah manusia dan konsumsi maka tentu teknik

penyelesaian yang ditawarkan adalah hal yang sama pula. Solusinya adalah

bahwa setiap orang mampu mengatur pola konsumsinya. Mengubah

kebiasaan yang lama dan masuk kepada kebiasaan yang baru, yakni pola

konsumsi yang diatur menurut aturan yang dikenal sebagai gaya hidup hijau

(green life style). Sebagaimana nasib berbagai gerakan sosial yang ujug-ujug

didepolitisasi sebagai gaya hidup (life style), gerakan lingkungan hidup juga

bernasib serupa.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya gaya hidup hijau selalu

diperkenalkan kemudian setelah krisis terlebih dahulu dibicarakan. Misalnya

ide gaya hidup hijau dalam pemakaian air tawar. Wacana dimulai dengan

krisis tentang jumlah air tawar yang digambarkan terlalu sedikit untuk

dibandingkan dengan jumlah orang yang memakainya. Wacana ini

menyatakan bahwa hanya tersedia 1% air tawar (dari seluruh air) di bumi

untuk sekitar 7 milyar penduduk bumi. Jadi masalahnya diletakkan pada

persoalan jumlah, yakni jumlah air dan jumlah manusia.

Pembayangannya adalah meski dalam pemakaian yang adil untuk setiap

orang, jumlah air tawar di bumi akan berada pada krisis dan segera akan

menciptakan perang perebutan air. Maka sebagai pencegahannya diajaklah

umat manusia untuk mengatur pemakaian air di berbagai kesempatan. Salah

satu solusinya adalah berhemat memakai air untuk kebutuhan domestik dan

kegiatan-kegiatan lainnya.

Gb. 1.1. Kampanye Hemat Air

Kampanye senada juga dilakukan pada wacana krisis energi listrik.

Masalahnya disebutkan pada jumlah energi yang terlalu terbatas untuk umat

manusia yang terlalu banyak. Teknik penyelesaiannya adalah penghematan

pemakaiannya bagi setiap orang. Untuk kasus sampah plastik, kembali

menerapkan sistem plastik berbayar agar masyarakat “jera” memakai kantung

plastik dengan boros.

Masalah pemanasan global yang terlampau jelas disebabkan oleh

industri berbasis kapitalisme juga menawarkan jalan keluar melalui komitmen

perubahan gaya hidup konsumen. Salah satunya sebagaimana yang

dinyatakan oleh seorang akademisi sekaligus pakar lingkungan hidup di

Indonesia berikut: 1) menghemat pemakaian arus listrik dan bahan bakar

minyak (BBM), 2) mematikan lampu listrik yang tidak penting, 3) mematikan

komputer ketika tidak bekerja, 4) mematikan alat pendingin ketika tidak

berada di dalam ruangan, 5) mematikan televisi saat tidak menonton, 6)

menghindari penggunaan liftatau eskalator pada bangunan berlantai dua, 7)

memaksimalkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan yang

berbahan bakar gas atau biodiesel, 8) memakai kendaraan bebas polusi

seperti sepeda dan becak, 9) menghindari pembakaran sampah, 10)

menerapkan konsep 3R (reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan

kembali, danrecycle atau mendaur ulang) dalam sistem pengelolaan sampah,

11) mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, 12)

mengontrol emisi operasional perusahaan, 13) membeli produk lokal untuk

mengurangi transportasi barang-barang impor, 14) jika terpaksa beli produk

impor yang mempunyai recycle logo, 15) mengganti tas belanja dari bahan

plastik ke bahan kain atau bahan organik lainnya, 16) menggunakan kertas

diikuti penanaman kembali dan membuka lahan dengan cara tidak membakar,

18) menghentikan penebangan hutan secara liar, 19) membudayakan gemar

menanam pohon, dan 20) menggunakan tanaman hidup sebagai pagar.5

Secara umum demikianlah sebagian langkah praktis gaya hidup hijau

yang dibawa dan disebarluaskan oleh para aktivis maupun pendukung

gerakan lingkungan hidup arus utama.Tentu saja tidak ada yang baru dalam

daftar gaya hidup hijau yang disampaikan–kecuali bahwa ternyata bagi media

nasional hal itu cukup dan layak menjadi isi pidato pengukuhan seorang guru

besar bidang lingkungan hidup.

Gaya hidup hijau bicara soal penataan konsumsi. Mulai dari pra hingga

pasca, semuanya diatur dan ditata. Konsumsi apa yang dihindari, barang apa

yang harus dikonsumsi, bagaimana cara mengkonsumsi, dan apa yang harus

dilakukan terhadap sampah pasca konsumsi. Tapi beberapa bentuk gaya

hidup hijau yang direkomendasikan itu bukanlah pola hidup yang asing di

Indonesia, misalnya memakai transportasi becak atau sepeda ataupun

konsumsi panganan lokal. Namun rasa bangga yang tersirat dari cara aktivis

hidup hijau mengabarkannya seolah-olah mengatakan kehidupan demikian

adalah pola hidup baru, asing, alternatif dan tentu saja, dianggap lebih baik.

5 Langkah gaya hidup hijau ini diberitakan oleh sebuah media nasional sebagai bagian dari isi

Hal utama yang menyebabkannya adalah karena ia datang dari

negara-negara sejahtera yang telah melewati penderitaan kerusakan lingkungan

hidup pada masa-masa industrialisasi. Menurut Ibrahim (2011: 313-314) gaya

hidup hijau di Eropa adalah bagian dari sub-politics atau inisiatif warga yang

ditandai dengan kemunculan gerakan hidup sederhana dan gerakan

tanggung-jawab sosial. Termasuk gerakan yang menciptakan dan

menawarkan pola-pola konsumsi alternatif. Maka apa yang kira-kira terjadi

jika gaya hidup hijau yang demikian coba diterapkan begitu saja di Indonesia

tanpa memperdulikan situasi sosial, ekonomi serta budayanya?

Di Indonesia gaya hidup hijau belum menjadi peraturan yang ditetapkan

negara untuk harus dipatuhi oleh masyarakatnya, maka bagaimana pelaku

gaya hidup hijau di Yogyakarta melakukan pola hidup ini? Lebih jauh lagi,

hasrat seperti apa yang mendorong mereka melakukannya? Sebagian besar

karya penelitian menyebutkan bahwa gaya hidup hijau yang dibawa oleh

komunitas dan individu hijau di Indonesia merupakan bagian dari gerakan

sosial baru untuk menciptakan masyarakat alternatif di tengah penciptaan

masyarakat konsumsi saat ini. Tapi benarkah demikian? Hal inilah yang akan

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah praktik gaya hidup hijau yang diterapkan oleh partisipan?

b. Dengan pola gaya hidup hijau-nya, subjek seperti apakah yang dihasilkan?

c. Sebagai bagian dari masyarakat konsumsi, bagaimana subjek penelitian ini

menunjukkan hasrat masyarakat Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberi gambaran dan analisa tentang praktik gaya hidup hijau yang

diterapkan oleh masyarakat konsumsi Indonesia.

2. Memberi analisa tentang pembentukan subjek yang dihasilkan lewat

praktik gaya hidup hijau yang dilakukan.

3. Menganalisa hasrat masyarakat konsumtif Indonesia yang mendorong

mereka melakukan praktik gaya hidup hijau.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian nantinya diharapkan dapat bermanfaat pada:

1. Ilmu pengetahuan humaniora khususnya Kajian Budaya. Penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya eksplorasi terhadap budaya kontemporer

dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan perspektif Kajian

2. Masyarakat dapat melihat bahwa gaya hidup hijau pada masyarakat

kontemporer lahir dan mewujud tidak semata-mata karena sebuah

persoalan lingkungan yang terberi dan mampu dijelaskan dengan

objektivitas. Dengan demikian membantu masyarakat untuk melihat secara

kritis dan menganalisanya demi kepentingan publik. Secara khusus

penelitian ini mencoba memberi suara lain di tengah dukungan kuat

terhadap gaya hidup hijau yang dinyatakan oleh para akademisi dan aktivis

lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain yang

ingin mengangkat topik serupa terutama untuk mengeksplorasi hal-hal

yang tidak mampu diakomodasi oleh penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Slavoj Žižek menulis sebuah artikel berjudul “Fat-Free Chocolate and

Absolutely No Smoking: Why Our Guilt About Consumption is All-Consuming”

yang membahas pandangannya tentang fenomena konsumsi makanan sehat

dan ramah lingkungan. Menurut Žižek, mengkonsumsi makanan organik,

mendiami rumah ramah lingkungan di pedesaan dan memiliki barang-barang

berlabel ekologi kini menjadi sebuah brand atau merk kultural yang amat

cocok dengan jenis kapitalisme baru, yaitu kapitalisme kultural (cultural

Kapitalisme kultural merupakan kapitalisme tahap ketiga yang

mengutamakan konsumsi pengalaman (the commodification of experiences)

atau otentisitas konsumsi. Dimana seseorang menjadi konsumen untuk

mendapatkan sebuah pengalaman yang bersifat langsung, supaya ketika

mengkonsumsinya didapatkan kenikmatan akan pengalaman hidup yang

bermakna.

Žižek menulis artikel ini dengan menggunakan perspektif Psikoanalisa

Lacanian dan ekonom Jeremy Rifkin yang memperkenalkan istilah cultural

capitalism. Dengan menggunakan dua pandangan ini, Žižek membagi jenis

masyarakat konsumsi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsumen

yang “jouisseur propre” atau masyarakat yang siap untuk mengkonsumsi

secara berlebihan demi mewujudkan kediriannya dalam kenikmatan

(enjoyment). Yang kedua adalah jenis masyarakat yang “enlightened

hedonist” atau kaum hedonis yang telah tercerahkan yang mampu

mengkalkulasi kenikmatan dalam berkonsumsi. Tujuannya adalah

memperpanjang kenikmatan konsumsi tanpa harus disusahkan dengan

bayang-bayang resiko berkonsumsi, yakni memburuknya kesehatan dan

kerusakan lingkungan hidup.

Žižek mengatakan bahwa kapitalisme kultural yang ditunjukkan oleh

berbagai pola berkonsumsi saat ini merupakan jalan buntu masyarakat

konsumsi. Ketika kesalahan konsumsi coba dipulihkan oleh tindakan

ujung-ujungnya dijawab dengan konsumsi lagi. Kritik terhadap kapitalisme dijawab

dengan kapitalisme berikutnya. Kapitalisme dikritik karena membuat

masyarakat mengalami alienasi dengan dirinya sendiri lewat konsumsi yang

bersifat massal. Kemudian kritik ini diatasi dengan menghadirkan pengalaman

otentik melalui kapitalisme kultural yang mengkomodifikasi pengalaman.

Žižek memberikan contoh konsumsi coffee karma yang ditawarkan

Starbucks. Dengan membeli kopi di Starbucks kita telah ikut dalam rencana

Fair Trade yang mensejahterakan para petani kopi dan ikut pula memelihara

lingkungan hidup. Karena itu dianggap wajar jika harganya menjadi mahal

karena setiap tegukan kopi kini menjadi pengalaman yang bermakna besar

bagi hidupnya dan bagi dunia. Artikel inilah yang mendasari penelitian ini,

dengan mencoba melihat cara berkonsumsi pengalaman ekologis masyarakat

Indonesia di Yogyakarta.

Soal konsumsi hijau sudah cukup banyak diteliti di Indonesia, khususnya

dalam sudut pandang penelitian kuantitatif ekonomi manajemen.

Penelitian-penelitian ini umumnya membahas tingkat kepuasan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi konsumen membeli barang-barang berlabel hijau. Hampir

semua penelitian ini hanya berakhir pada perhitungan kuantitatif yang sangat

terbatas dalam menafsirkan situasi masyarakat kontemporer di Indonesia.

Selain itu pada umumnya penelitian-penelitian yang ada berfokus pada studi

kasus saja. Apakah meneliti satu pola hidup hijau saja, atau konsumsi satu

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Suharjo, Muchlis Achmady

dan Mohammad Reza Ahmady (2013) yang disampaikan dalamProceedings of

8th Asian Business Research Conference 1 - 2 April 2013, Bangkok, Thailand,

dengan judul “Indonesian Consumer’s Attitudes Towards Organic Products”.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi masyarakat Indonesia membeli atau tidak

membeli bahan makanan organik. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Jawa

Barat dan melibatkan 200 orang responden.

Hasilnya ternyata hanya 13% yang secara rutin mengkonsumsi makanan

organik meski secara keseluruhan para responden mengaku mengetahui

keunggulan serta manfaat makanan organik untuk kesehatan dan ekologi.

Para partisipan yang tidak mengkonsumsi makanan organik secara rutin

memiliki beberapa alasan. Alasan yang paling utama adalah harga bahan

pangan organik yang sangat mahal. Selain itu bahan pangan ini hanya dijual di

tempat-tempat khusus dan tidak ditemukan di pasar tradisional yang

didatangi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hasil penelitian ini mirip dengan temuan Tri Widodo dan Rina Sari

Qurniawati (2015) yang merupakan akademisi dari STIE AMA Salatiga.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kolektivisme, Perceived Consumer

Effectiveness, Dan Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian

Ramah Lingkungan”, dan diterbitkan dalam Jurnal “Among Makarti” Vol. 8 No

dan kualitatif berupa survey kepada 40 orang partisipan dan in-depth

interviewkepada 10 orang responden yang dianggap dapat mewakili.

Salah satu hasil penting yang didapat adalah tidak adanya korelasi yang

signifikan antara kepedulian kepada lingkungan dengan tindakan pembelian

produk-produk ramah lingkungan. Alasan penting yang disampaikan oleh

partisipan adalah karena barang-barang yang dilabeli ramah lingkungan pada

umumnya memiliki harga yang lebih mahal daripada barang-barang lain yang

tidak berlabel ramah lingkungan. Kedua penelitian diatas menunjukkan satu

hal yang sama, yaitu biaya mengkonsumsi barang ramah lingkungan yang

mahal. Karena itu penelitian saya mengajukan pertanyaan, hasrat seperti apa

yang mendorong mereka bersedia mengkonsumsi makanan dan barang

ramah lingkungan yang berharga lebih mahal.

Selanjutnya penelitian yang cukup penting didapat dari Dini Asmarani

(2016) yang meneliti tentang budaya mengkonsumsi pangan organik di kota

Yogyakarta. Tesis bidang Antropologi ini berjudul “Pangan Organik: Konsumsi

Simbolik Kaum Urban Di Yogyakarta”, menggunakan metode penelitian

kualitatif sosio antropologi berupa observasi dan interview. Penelitian ini

bertujuan untuk menggambarkan makna konsumsi pangan organik terhadap

model pangan yang ditekuninya.

Berangkat dari premis imaji pangan organik sebagai model pangan yang

lebih cerdas dan berwawasan lingkungan, penelitian ini kemudian

konsumsi makna simbolik. Mengkonsumsi pangan organik berarti

mengkonsumsi bahan pangan yang memilki imaji prestisius dan eksklusif,

mendongkrak prestise dan percaya diri, ada hasrat dan kesenangan diri yang

coba dibangun.

Kesimpulan ini didapat Asmarani melalui telaah konsumen pangan

organik dan para produsen pangan organik yang memiliki jaringan komunitas

yang cukup kuat di Yogyakarta. Para produsen ini rajin memberi iklan melalui

media sosial tentang segala kegunaan pangan organik sembari menunjukkan

hal-hal negatif dari pangan konvensional. Mereka juga rajin mengadakan

berbagai macam acara diskusi, seminar, lokakarya, sehingga pangan organik

mendapatkan tempat yang terkesan cerdas untuk dibicarakan terus-menerus.

Diskusi-diskusi ini ikut membantu konstruksi pangan organik sebagai makanan

sehat, higienis dan prestisius.

Penelitian ini amat membantu melihat sebuah budaya kontemporer

yang sedang berkembang di Yogyakarta, khususnya budaya tentang makan

dan gaya hidup hijau yang terangkum dalam pangan organik. Kelemahan dari

penelitian ini adalah tidak tegasnya sang peneliti menentukan posisi

penelitiannya. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa

mengkonsumsi pangan organik tak lebih dari sekedar bentuk konsumsi

simbolik yang hanya memuaskan hasrat dan kesenangan.

Namun pada bagian lain sang peneliti juga mengafirmasi pernyataan

organik adalah bentuk perlawanan terhadap model pangan konvensional yang

merusak lingkungan, memiskinkan petani dan mengganggu kesehatan. Meski

pada bagian akhir kesimpulan, sang penulis kemudian menyatakan keraguan

akan manfaat pangan organik dengan menyatakan bahwa belum ada

penelitian yang memastikan makanan sebagai faktor utama penunjang

kesehatan manusia karena kesehatan itu bukan saja dipengaruhi oleh

makanan tapi juga oleh pikirannya.

Penelitian ini memiliki cukup banyak perbedaan dengan penelitian yang

saya lakukan. Asmarani hanya meneliti fenomena pangan organik, sementara

penelitian yang saya lakukan berbicara soal gaya hidup hijau. Dimana pangan

organik hanyalah salah satunya, jadi terdapat pola hidup yang beragam.

Selain itu metode serta sudut pandang yang saya pakai menghasilkan

kesimpulan yang berbeda.

Penelitian lain yang cukup penting berjudul “Organisasi Pemuda

Lingkungan Di Indonesia Pasca-Orde Baru” yang ditulis oleh Tim YOUSURE

atau Youth Studies Centre Fisipol UGM (2014). Sebagaimana judul yang

diberikan, buku ini berisi gambaran tentang organisasi dan komunitas hijau

apa saja yang muncul dan berkembang di Indonesia pasca Orde Baru.

Penelitian ini memetakan 31 organisasi dan komunitas yang tersebar di 4

kota, yakni Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta, yaitu kota-kota yang

Universitas menjadi faktor penting karena anggota dari organisasi dan

komunitas ini pada umumnya adalah mahasiswa dan alumni yang telah

bekerja, namun masih memiliki hubungan dengan para mahasiswa di

organisasi atau komunitas itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

sosiologi. Dilakukan dengan cara wawancara, observasi kegiatan partisipan

serta pengumpulan data sekunder melalui pantauan liputan kegiatan

komunitas yang diunggah di media sosial (facebook dan twitter) dan media

online(blogdanwebsite).

Sebagai pisau analisa, penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial

Baru. Gerakan lingkungan hidup memang menjadi bagian dari kelahiran

Gerakan Sosial Baru di Amerika Utara dan Eropa Barat yang menghasilkan

masyarakat pasca-industri dan pasca-material. Sayangnya data penelitian ini

tidak memberikan perbandingan dengan konteks sosial dan politik Indonesia

yang memiliki persoalan yang berbeda, termasuk persoalan lingkungan hidup

yang kompleks. Sehingga tak heran jika buku ini sangat optimis dalam

memandang kemunculan organisasi dan komunitas lingkungan hidup dengan

segala jajaran aktivismenya sebagai kemunculan masyarakat baru di

Indonesia.

Seandainya analisa penelitian dihubungkan dengan konteks sosial politik

Indonesia kontemporer yang lebih mendalam, mungkin saja akan ditemukan

antara masyarakat yang melahirkan gerakan sosial baru dengan konteks

masyarakat Indonesia saat ini.

Gerakan sosial baru di Eropa muncul dalam masyarakat pasca

industrialisasi, sedangkan Indonesia sekarang ini justru berada dalam proses

industrialisasi yang dilakukan oleh berbagai korporasi. Diantaranya justru

korporasi multinasional yang datang dari negara-negara Eropa itu. Karena itu

perlu kiranya konteks yang lebih lengkap dan tepat untuk memakai teori

gerakan sosial baru untuk mengkaji gerakan lingkungan hidup kontemporer di

Indonesia.

Sebelumnya Suharko (1997) telah melakukan penelitian sosiologi

berjudul “NGO Dan Gerakan Hijau (Studi tentang Ideologi dan Gerakan

Lingkungan di Yogyakarta)”, juga menggunakan teori Gerakan Sosial Baru.

Yang berbeda adalah penelitian Suharko berfokus pada analisa ideologi yang

dibawa oleh delapan NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja di

Yogyakarta di tengah situasi politik Indonesia Orde Baru. Menurut Suharko

gerakan lingkungan yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru sudah

memiliki keragaman jenis aktivisme. Dari aktivisme yang mengusung

persoalan kesehatan dan keragaman tanaman obat tradisional, hingga

kegiatan NGO yang mendampingi petani dan nelayan.

Namun dari keragaman kegiatan dan aksi tersebut, delapan NGO ini

justru ditemukan memiliki kesamaan ideologi. Yaitu ideologi

pada saat itu. Barisan NGO ini, menurut Suharko, hanya menjalankan apa

yang dijalankan penguasa, tidak ada niat untuk mengubah situasi yang ada.

Kegiatan-kegiatan mereka hanya menambal kekurangan-kekurangan ideologi

pembangunanisme yang dijalankan negara, bahkan cenderung akomodatif

dan bekerja-sama dengan negara.

Menurut saya akan sangat menarik jika seandainya ketajaman analisa

dan konteks penelitian yang sama juga dilakukan dalam penelitian tentang

organisasi dan komunitas Indonesia pasca-orde baru. Supaya kita bisa

mendapatkan gambaran yang lebih kaya tentang perubahan-perubahan yang

terjadi di Indonesia. Dalam hal ini perkembangan apa yang terdapat pada

wacana dan ideologi yang diusung gerakan lingkungan hidup dan mewarnai

perjalanan masyarakat Indonesia.

Namun penjabaran data tentang kemunculan, perkembangan dan

dinamika gerakan organisasi dan komunitas lingkungan pasca-orde baru yang

digambarkan merupakan kekuatan tersendiri. Setidaknya buku ini menjadi

salah satu penelitian penting yang merekam fenomena ideologi hijau

kontemporer Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Untuk kebutuhan analisis terhadap rumusan masalah dan data yang

dari Jacques Lacan. Yaitu teori Fetis yang dielaborasikan dengan teori

Metonimi untuk mengartikulasikan Hasrat subjek yang diteliti.

Hasrat

Hasrat, bagi Lacan, adalah esensi diri manusia. Lacan mengikuti Spinoza yang

menyatakan bahwa hasrat adalah inti dari eksistensi manusia6, dan karena itu

ia menjadi perhatian utama psikoanalisa. Hasrat (desire, désir) dibedakan

dengan demand dan need. Jika demand dan need dapat dipuaskan maka

sebaliknya yang terjadi pada hasrat.

Hasrat selalu bergerak, kepuasannya selalu ditunda. Jika ia berhasil

dipuaskan maka sesungguhnya ia berhenti menjadi hasrat. Karena itu hasrat

tidak memiliki objek, bahkan ia segera menghilang ketika ada objek yang

dicapai. Kepuasan adalah pembunuh hasrat.7 Dengan demikian hasrat selalu

berupa dorongan yang terus-menerus bergerak menginginkan. Karena itulah

Lacan menyebut hasrat sebagai metonimi.

Sebagai bagian dari ketidaksadaran maka hasrat terikat kepada penanda

atau signifier dan hukum Sang Ayah. Hasrat hanya dapat dikenali di dalam

penanda, bahkan ia dihadirkan melalui penanda. Karena itu hasrat subjek

adalah hasrat Other. Jika sebuah objek dihasrati oleh seseorang maka hal itu

6 Jacques Lacan (1958-1959), The Seminar Of Jacques Lacan, Book VI: Desire And Its

Interpretation, 4, dibaca dalam bentuk pdf.

terjadi bukan karena kualitas intrinsik tertentu pada objek itu, melainkan

karena objek dihasrati oleh yang lain.

Subjek mengambil hasrat Other dan menjadikannya sebagai hasratnya

sendiri agar ia menjadi subjek yang berhasrat seperti Other. Man’s desire is

the Other’s desire. Bahkan seringkali subjek berhasrat agar dihasratkan oleh

Other atau memenuhi hasrat Other. Man’s desire is to be desired by the

Other. Jadi di dalam hasrat ada hubungan dialektikal dengan hasrat subjek

lain. Subjek tidak hanya berhasrat kepada apa yang dihasrati Other, bahkan ia

berhasrat dengan cara yang sama. Struktur hasrat-nya persis seperti struktur

pada Other8. Hasrat adalah produk sosial dan bukan sekedarprivate affair.

Karena itu hasrat tidak dapat dipisahkan dengan fase simbolik. Dalam

fase inilah hasrat lahir bersamaan dengan momen ketika anak masuk ke

dalam fase simbolik dan menjadi subjek. Fase simbolik adalah fase dimana

hubungan imajiner antara ibu dengan anak diinterupsi oleh Hukum Sang Ayah

(Name of The Father). Tindakan ini menimbulkan perubahan identifikasi anak

dari yang imajiner (fase cermin) digantikan oleh identifikasi secara simbolik.

Ketika seorang anak baru lahir ia memiliki hubungan yang sangat khusus

dengan ibu. Ibu selalu hadir bagi dirinya (omnipotent), dan anak adalah objek

hasrat ibu. Namun kemudian hari berlalu, si anak mendapati ternyata ibu

tidak selalu bisa hadir untuk dirinya. Ia mulai berkenalan dengan lack mother.

Anak menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya objek hasrat ibu.

8Bruce Fink (1995),The Lacanian Subject, Between Language and Jouissance, United Kingdom:

Hubungan anak dengan ibu diintervensi oleh ayah yang menyatakan

bahwa ibu adalah miliknya dan bukan milik si anak. Hubungan anak dengan

ibu dipisahkan oleh ayah. Anak mengalami kastrasi simbolik, ia harus

menerima kenyataan bahwa ia bukanlah objek hasrat atau phalus imajiner

mOther. Bahwa Sang Ayah-lah yang memiliki phallus simbolik yang mampu

mengisilackmOther. Ia bukanlah sang objek ideal yang dibutuhkan ibu untuk

mengisi hasratnya. Identifikasi anak dengan phalus imajiner usai sudah.

Dalam proses kastrasi ini terjadi penggantian (substitusi) dimana

penanda Hukum Sang Ayah menduduki tempat penanda hasrat mOther. Ayah

simbolik memberi nama pada hasrat mOther. Penanda hasrat mOther

mengalami represi dan menjadi ketidaksadaran.

Hasilnya adalah tinanda (signified)atau ide tentang phalus sebagai objek

imajiner yang diasumsikan sebagai pemuas hasrat ibu berubah menjadi

impossible object. Yang hadir adalah phallic signifier yang tidak merujuk

kepada objek apapun. Ia menjadi penanda atas sebuah ketiadaan atau lack

atauabsenceatas yang sebelumnya tidak ia miliki9.

Hukum Sang Ayah kini menjadi master signifier yang memberikan

struktur dunia simbolik kepada anak yang telah menjadi subjek signifier.

Kastrasi adalah proses simbolik yang melaluinya anak masuk ke dunia

simbolik. Di dalamnya bertabur berbagai penanda atau signifier dan proses

pemaknaan (signification).

Di dunia simbolik inilah subjek dapat mengambil posisinya sebagai

subjek yang berhasrat dan berwicara, melaluinya subjek dapat menegaskan

identitasnya. Dunia imaji yang sebelumnya ia tinggali sudah tergantikan. Ia

kini menjadi subjek yang terbelah ($) yang telah kehilangan dirinya yang

“murni” atau the real namun sekaligus menemukan dirinya dalam bentuk

penanda. Subjek adalah efek penanda, dan penanda mewakili subjek kepada

penanda lainnya10.

Dalam dunia simbolik subjek dapat mengartikulasikan hasratnya. Yaitu

hasrat yang berasal dari Other yang bergerak, mengalir kepada subjek melalui

bahasa dan diskursus. Hasrat muncul melalui rangkaian antara penanda,

bahkan hasrat menjadi bahasa dan wicara sebagaimana fungsinya dalam

rangkaian penanda11. Karena itu tepatlah dikatakan bahwa hasrat

bergantung, dan tunduk kepada Hukum atau Other. Apa yang dilarang oleh

Hukum, itulah yang dicari oleh hasrat.12Tanpa Hukum hasrat tidak hadir.

Berbeda dengan Saussure yang menghubungkan signifier dengan

signified, penanda dengan tinanda, Lacan menghubungkan signifier dengan

signifier, penanda dengan penanda. Namun rangkaian penanda ini tidak

berjalan dengan konsisten. Selalu ada yang terpeleset kepada penanda

10Ibid, hlm. 207. 11Ibid, hlm. 205.

berikutnya. Rangkaian yang bersifat metonimik ini menyebabkan hasrat juga

selalu bergerak kepada hasrat berikutnya, tanpa akhir.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa adalah hal yang mustahil bagi

penanda untuk dapat dengan sempurna mengekspresikan dan memuaskan

hasrat. Adalah hal yang mustahil bagi hasrat untuk mendapatkan kembali

objek hasrat yang semula, yakni phalus. Karena phalus akan hilang selamanya

dan karena subjek sesungguhnya tidak pernah memilikinya. Kemustahilan ini

adalah bukti bahwa simbolik juga mengalamilack.

Rangkaian metonimik pada penanda inilah yang membuat hasrat tidak

mampu memiliki objek. Satu-satunya objek yang terlibat dengan hasrat adalah

objek penyebab hasrat atau object-cause of desire. Lacan menyebutnya

sebagai objet petit a (autre) atau objet (a).

Cause → desire → metonymic slippage from one object to the next13

Objet (a) berfungsi untuk mendorong hasrat agar hadir, namun ia juga

menghalangi subjek dengan mengingat bahwa objet (a) adalah objek yang

hilang yang tidak dapat dicapai. Secara paradoks objet (a) memiliki fungsi

sebagai pendorong sekaligus sebagai penghalang hasrat.14 Objet (a) adalah

apa yang tersisa dari proses konstitusi objek, ia adalah secarik yang

menghindar dari proses simbolisasi. Objet (a) hadir untuk menjadi remainder

atau pengingat bahwa ada lack pada subjek, sekaligus mengisi kekosongan

dalam fase simbolik saat terciptalackpada rangkaian penandaan.

Hasrat, fase simbolik, bahasa dan penanda, serta Hukum Sang Ayah

memikili hubungan yang saling terkoneksi. Hukum Sang Ayah mengatur hasrat

dan tidak melarang hasrat. Ia menjadi prasyarat agar hasrat secara tidak

terbatas mengalir dari penanda yang satu kepada penanda lain. Hukum Sang

Ayah menopang struktur hasrat dengan struktur hukum simbolik.15

Fetisisme

Konsep tentang fetis pertama kali diajukan oleh Charles de Brosses pada

tahun 1760. Ia memakainya untuk menunjukkan praktik agama primitif yang

melibatkan pemujaan terhadap objek natural tertentu, seperti batu, hewan

ataupun pohon. Konsep fetisisme menjadi sangat lekat dengan Karl Marx

melalui istilah commodity fetishism (fetisisme komoditi). Marx memakainya

untuk menjelaskan situasi hubungan sosial dalam masyarakat kapitalisme

yang selalu diperantarai oleh objek komoditas.

Menurut Marx, uang adalah objek fetis yang memiliki nilai komoditas

pada dirinya. Ia menjadi standar nilai komoditas untuk dipertukarkan dengan

komoditas lainnya agar menghasilkan surplus nilai. Uang menjelma menjadi

alat mediasi atas setiap realitas material dan menjadi penyetara universal atas

nilai. Ia adalah sebuah kekuatan simbolik yang tereduksi dalam bentuk

hubungan langsung antara individu.16

Bagi Marx, relasi sosial pada masa pra-kapitalisme (feodal) berlangsung

dengan lebih jelas. Pada masa ini hubungan masyarakat dialami sebagai relasi

antar manusia yaitu –memakai istilah dari Hegel- sebagai tuan dan budak.

Sementara dalam masa kapitalisme, relasi antar manusia menjadi setara dan

bebas di hadapan hukum (pasar) karena manusia kini ditempatkan pada

hubungannya dengan sang objek fetis.

Jika sebelumnya “relasi antara tuan dan budak”-lah yang menjadi fetis,

kapitalisme kemudian memindahkannya (displacement) menjadi “relasi antara

objek” melalui sistem komoditas. Wilayah fetis berubah dari relasi antar

subjek (between men) menjadi relasi antar objek (between things). Dimana

relasi sosial tidak lagi transparan dalam bentuk relasi interpersonal tuan dan

hamba, melainkan relasi antar objek yang disamarkan dalam bentuk

hubungan kerja.17

Seperti Marx, Freud juga menempatkan konsep fetisisme sebagai

pemindahan ataudisplacement. Menurutnya fetis berarti ketertarikan seksual

subjek dipindahkan dari objek seksual yang “normal” kepada objek

penggantinya (substitusi). Dalam kedua kasus ini, proses pemindahan ini

mengarahkan fokus tertuju kepada elemen yang parsial dan “lebih rendah”

dan mengaburkan sekaligus membentuk ulang hubungan sosial.

Adalah Krafft-Ebing yang pertama kali menggunakan istilah fetis sebagai

bagian dari seksual perversi yang kenikmatannya bergantung kepada

kehadiran objek tertentu. Biasanya objek fetis ini berupa benda mati seperti

sepatu atau pakaian dalam.18 Freud sendiri menyatakan bahwa kasus fetis

kebanyakan terjadi pada laki-laki, yang mengalami kengerian akan kastrasi

yang dialami secara imajiner pada fase Oedipal.

Si anak melihat bahwa ibu (mother) dan perempuan lainnya tidak

memiliki penis. Baginya ada persoalan phalus yang seharusnya ada namun

justru hadir sebagai pengalaman kehilangan. Fakta ini menimbulkan

kekhawatiran yang sangat besar padanya, karena lack of penis adalah bukti

telah terjadi kastrasi. Dan kastrasi berarti kehilangan objek hasrat.

Kekhawatiran itu membayangi. Jika perempuan benar telah dikastrasi

maka tubuhnya sekarang juga berada dalam bahaya, terancam untuk

mengalami hal yang sama. Maka ia harus membangun mekanisme

pertahanan diri untuk menolak fakta ini, yakni membangun persepsinya

sendiri yang berseberangan dengan fakta. Ia harus menyangkalnya.

Si anak kemudian mengambil objek tertentu atau bagian tertentu dari

tubuh (misalnya serpihan bulu yang mirip dengan pubic hair) yang ditetapkan

untuk memiliki peran yang dimiliki oleh penis. Proses ini dibentuk oleh

tindakan kompromi si anak dengan pemindahan (displacement) objek

tertentu untuk mengisi lack of penis dengan tujuan untuk menghancurkan

18Dylan Evans (2006),An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London: Routledge,

bukti-bukti yang memungkinkan terjadinya kastrasi. Dengan demikian rasa

takut atau khawatir mengalami kastrasi dapat dihindari.19

Freud membagi tiga subjek yang dihasilkan dari pengalaman subjek

dengan kastrasi, yaitu neurotik, psikosis dan perversi. Subjek neurotik adalah

subjek yang menerima kastrasi dan tunduk kepada hukum. Sementara dua

lainnya tidak menerima kastrasi dan mengambil mekanisme pertahanan

tertentu. Untuk subjek perversi pertahanan yang dilakukannya adalah dengan

melakukan penyangkalan atau disavowal akan realitas terjadinya kastrasi. Di

dalam perversi inilah tercipta –salah satunya- fetis.

Proses pertahanan diri pada fetis berlangsung dua tahap. Yang pertama

adalah disavowal atau penyangkalan akan realitas. Subjek menolak untuk

mengakui eksistensi aktual yang menghadirkan pengalaman traumatik: bahwa

ibu (mother) dan perempuan pada umumnya tidak memiliki penis. Tahap ini

kemudian dielaborasikan dengan formasi berikutnya yakni substitusi atau

menggantikan penis yang tiada dengan objek partikular. Jadi fetis melakukan

kompromi dengan mengambil objek realitas untuk mengambil peran objek

yang hilang.

Di sini Freud mengembangkan teori fetis dengan menunjukkan sebuah

paradoks yang terjadi pada subjek perversi. Ia menyatakan bahwa subjek fetis

mampu melakukan dua komponen intra fisik yang bersifat paradoks secara

yang sama ia juga menolak pengetahuan tersebut (disavowal). Freud

menyebut mekanisme ini sebagai splitting of the ego, sebagai aspek

metafisika pada subjek fetis.

Yang pertama adalah menerima realitas (avowal) “i know that..”.

Namun menerima realitas ketiadaan penis berarti kehilangan objek hasrat,

sebuah situasi yang sungguh berat. Karena itu objek fetis hadir untuk

memerankan diri sebagai adult memorial yang mengingatkan diri kepada

pengalaman kehilangan. Dengan demikian mekanisme kedua dapat

dilaksanakan, yaitu subjek mampu menarik ego dari realitas (disavowal), “but

even so”. Ia menyangkal realitas lack of penis, namun pada saat yang sama ia

menempatkan objek fetis. Padahal kehadiran objek fetis sebagai adult

memorial justru menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sesungguhnya

telah terjadi kastrasi atau ketiadaan penis.

Lacan mengambil konsep Freud namun membedakan penis dengan

phalus dan menyatakan phalus sebagai penanda atas lack of Other. Posisi

Other (dapat ditempati oleh ibu atau perempuan, atau siapa saja yang

memiliki figur otoritas) adalah posisi yang diproyeksikan secara ekternal dari

tempat dimana subjek mencari jawaban atas sebuah pertanyaan tentang

hasratnya.

Pertanyaan itu berada dalam bentuk “Che vuoi?” atau “What do you

(the Other) want?” atau “Apa yang ia (Liyan) inginkan?”. Pertanyaan yang jika

bentuk: “What does he (the Other) want of me?” atau “Apa yang ia (Liyan)

inginkan dariku?”. Phalus adalah penanda atas ekonomi fisik yang mengalami

lack, dan dengan demikian ia berperan penting dalam menciptakan

subjektivitas.20

Menurut Lacan, fetis muncul sebagai hasil dari pertemuan (intersection)

atas dualack, yaitulacksubjek danlack Otheratau liyan. Setiap individu yang

berbahasa akan mengalami lack, dan karena Other adalah tempat dimana

bahasa berlabuh maka setiap yang berbahasa akan terus bergantung kepada

Other. Menurutnya sedari kecil setiap anak akan membangun lack antara

dirinya dengan sekitarnya bahkan dengan dirinya sendiri. Lack hadir karena

kegagalan anak untuk merasa cukup dengan dirinya. Kebergantungan subjek

terhadap liyan atau kepada pengasuhnya menjadi sumber atas rasa

kekhawatirannya, meski di saat itu sang anak berada aman di tangan sang

pengasuh.

Anak mengekspresikanlackini melalui kebutuhan (demand) untuk terus

kembali kepada objek, misalnya payudara ibu. Namun tidak ada objek yang

dapat setara dengan lack ini. Maka meskipun kebutuhan akan objek

terpenuhi, kebergantungan anak kepada Other terus berlangsung. Demikian

pulalackdan kekhawatirannya.

Payudara ibu adalah objet a, yang ketika anak disapih, objek ini “hilang”

anak mendapatkannya kembali. Situasi ini secara simbolik menjadi asal mula

lack anak (subjeck’s original lack) dan menjadi situasi yang tak akan pernah

bisa diatasinya. Ada pengalaman yang amat dalam akan objek yang hilang (the

loss of object). Lack pertama inilah yang berfungsi membuat subjek

bergantung kepada liyan (Other) secara terus menerus sekaligus gagal untuk

mendapatkan kepuasan.

Subject’s original lack = Lack of objet a = Continuing lack of satisfaction

Selain mendapati diri yang mengalami lack, sebagaimana disebutkan

diatas, subjek juga mendapati bahwa big otheratau m(O)ther juga mengalami

lack karena m(O)ther tidak memiliki phalus (maternal phallus). Padahal liyan

atau ibu atau m(o)ther adalah sumber kebutuhan sang anak yang ia rindukan.

Maka ketika anak berjumpa maternal phalus maka ia juga gagal mendapatkan

kepuasan dari sang liyan ataubig Other.

Mother’s lack = Subject’s original lack

Maka kita mendapatkan persamaan rangkaian identitas berupa:

Mother’s lack = Subject’s original lack = Continuing lack of satisfaction = Lack of

objet a

Persamaan ini menjadi:

Mother’s lack = Lack of objet a21

Jadi lack ofobjet a tercipta ketika ada dua lack yang terjadi (two lacks

overlap), yaitu lackpada subjek dan lackpada liyan atau m(o)ther. Ketiadaan

yang membuat subjek gagal mendapatkan kepuasan secara terus-menerus.

Inilah yang membuat subjek harus menyangkal. Penyangkalan dalam formula

fetisisme adalah “I know that Mother doesn’t have a penis (avowal atau

pengakuan), but nevertheless...i believe that she has (disavowal atau

penyangkalan)”.22

Subjek menyangkal kastrasi dengan menciptakan objek fetis yang

dimaksudkan untuk mengambil peran simbolik dari maternal lack. Fetis

adalah jenis khusus dari objet a agar subjek dapat dialihkan perhatiannya dari

kondisi yanglackkepada objek fetis ini agar subjek kembali bisa mendapatkan

kepuasan. Untuk mendukung hal ini maka hasrat subjek juga harus

dipindahkan kepada objek a, subjek harus “berhenti” mengejar hasratnya dan

mendedikasikan dirinya untuk mendukung fungsi objet a.

Pada kondisi inilah kemudian objet a menanggung kesamaan struktural

dengan “komoditas”. Ia bukan hanya sebuah objek yang kongkrit namun juga

membawa nilai yang samar, sebuah pokok yang salah dibawa oleh sang objek

dan menjadi penting dalam proses pertukaran. Objet a tidak semata-mata

hanya sebuah metafor. Ia menjadi pengganti atau substitusi untuk objek lain

demikian objet a menciptakan kesan yang salah seolah ada sesuatu yang

membuat ia kemudian bertindak sebagai pengganti.23

Dalam konsep fetis, Lacan membedakan antara objek yang dihasratkan

oleh subjek dengan objek lain yang disebut sebagai objet a. Objet a memiliki

dua fungsi. Pertama sebagai objek penyebab hasrat (object-cause of desire)

dan kedua sebagai object of the drive, yaitu objek yang darinya subjek

mendapatkan kenikmatan (pleasure). Fetis adalah contoh dari objet a.

Deminya represi diterobos agar subjek dapat lebih mengenali sumberrealdari

kenikmatannya sehingga subjek dapat memasuki mekanisme penyangkalan

(disavowal).

Hubungan antara objet a, subjek yang menghasrati, dan objek hasrat

dimisalkan melalui hubungan diantara pendamping (chaperone), pelamar

(suitor) dan kekasih (beloved). Sang pendamping hanyalah individu yang

mendukung si pelamar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun

dengan memposisikan dirinya pada bagian itu ia menjadi bagian dari struktur

yang sedang berlangsung, dan menjadi penyebab hasrat. Ia menjadi objek

penyebab hasrat (object-cause of desire) dan menjadi sumber kenikmatan,

meski dirinya sendiri tidak dihasrati. Demikianlah sang pendamping

menempati fungsi objet a.

Si pendamping adalah subjek yang menyerah mengejar hasratnya

sendiri. Ia malah mendedikasikan dirinya untuk mendukung objet a dalam

fungsinya sebagai penghalang hasrat. Ia memang menyerah mengejar

hasratnya, namun ia tidak menghilangkan hasrat itu. Ia memindahkan

hasratnya dengan menempati posisi sebagai pendamping atau pendukung

saja agar si pelamar dapat terus menghasrati sang kekasih. Sang pendamping

adalah objet a, menempati peran sebagai objek fetis. Keterlibatan si pelamar

dengan objet a ternyata menstabilkan libidinal dan menghasilkan kenikmatan.

Sementara sang pelamar adalah subjek fetis yang tahu bahwa si

pendamping hanyalah seorang perempuan tua yang tidak memiliki kekuatan

apa-apa untuk menghentikannya mendapatkan apa yang dimauinya.

Pengetahuan ini disebut sebagai pengakuan (avowal) “i know that”. Namun

meski demikian “but even so”, dan dengan alasan yang seringkali tidak jelas, si

pelamar tetap mengenali betapa pentingnya peran sang pendamping.

Sehingga ia mencurahkan perhatiannya kepadanya. Tindakan ini adalah

penyangkalan (disavowal). Pengetahuan subjek dikhianati oleh pengetahuan

yang bersifat kontras yang disandikan ke dalam fantasi dan akhirnya

memberikan struktur atas tindakannya kemudian.

Fetis tidak membutuhkan tindakan represi. Tidak ada pengetahuan yang

harus direpresi agar ia bisa mendapatkan kepuasan melalui upaya pengejaran

hasratnya. Fetis mendapatkan kepuasannya melalui keterlibatannya dengan

objet a. Fetis seringkali disebut sebagai seksualitas yang menyimpang dalam

yang lain. Yang ia kejar adalah objek fetis yang berfungsi sebagai penghalang

atau yang menunda subjek dapat mencapai hasratnya.

Metonimi

Lacan mengaitkan psikoanalisa sebagai ilmu tentang ketidaksadaran dengan

bahasa melalui adagium yang paling terkenal sekaligus menjadi dasar, yaitu

ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa. Dan salah satu efek bahasa yang

mempengaruhi ketidaksadaran itu adalah metafora dan metonimi. Menurut

Lacan, pada kedua bagian inilah kekuatan bahasa sebagai penanda (signifier)

dan tinanda (signified) mendapat maknanya secara penuh.24 Untuk teori ini

Lacan dipengaruhi oleh formalis asal Rusia yaitu Roman Jakobson dan

menggabungkannya dengan formula condensation dan displacement yang

diberikan oleh Sigmund Freud.

Roman Jakobson menyebut metafora dan metonimi sebagai gangguan

berbahasa atau aphasia. Gangguan motorik (kontiguitas) menunjukkan

reduksi pada stok verbal merupakan apashia yang pusat gangguannya berada

di metonimi, sementara pada metafora terdapat proses substitusi dan

seleksi.25 Menurutnya ada dua sumbu bahasa yaitu vertikal dan horizontal

yang ekuivalen dengan formula bahasa dari Saussure tentang seleksi dan

24 Ellie Ragland-Sullivan (1987), Jacques Lacan and The Philosophy of Psychoanalysis, USA:

University of illinois Press, hlm. 234

kombinasi bahasa serta dua relasi unit bahasa yakni in absentia dan in

praesentia.

Gb. 1. 2. Sumbu Aphasia

Lacan mengikuti Jakobson dengan menghubungkan metonimi pada

sumbu horizontal sehingga melibatkan kombinasi bahasa dan beroposisi

dengan sumbu vertikal yang melibatkan substitusi dan seleksi bahasa.

Metafora dihasilkan dari substitusi dari satu penanda dengan penanda lainnya

dalam rangkaian penanda. Sementara metonimi merupakan hasil dari

penanda yang dikombinasikan atau dihubungkan (contiguity) dalam rangkaian

penanda tunggal (hubungan horizontal). Karena itu metonimi berada pada

hubungan diakronik antara satu penanda dengan penanda lainnya dalam

rangkaian penandaan (signifying chain).26

Jika hubungan metafora dihasilkan melalui kekuatan represi, maka

hubungan metonimik dihasilkan dengan kekuatan kombinasi. Hubungan ini

berfungsi untuk menyatukan rangkaian unit penanda yang berbeda ke dalam

terjadi bukan karena similaritas antara penanda (sebagaimana yang terjadi

pada metafora), melainkan karena sifat difference,discrimination,contiguity,

dan displacement. Perbedaan antara metafora dan metonimi diringkas

demikian:

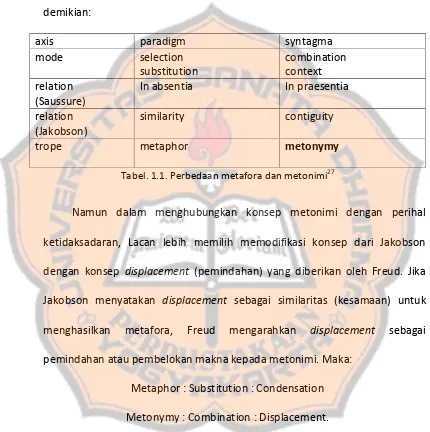

Tabel. 1.1. Perbedaan metafora dan metonimi27

Namun dalam menghubungkan konsep metonimi dengan perihal

ketidaksadaran, Lacan lebih memilih memodifikasi konsep dari Jakobson

dengan konsep displacement (pemindahan) yang diberikan oleh Freud. Jika

Jakobson menyatakan displacement sebagai similaritas (kesamaan) untuk

menghasilkan metafora, Freud mengarahkan displacement sebagai

pemindahan atau pembelokan makna kepada metonimi. Maka:

Metaphor : Substitution : Condensation

Metonymy : Combination : Displacement.

Lacan kemudian mengembangkannya dan membentuk formula metonimi:

f (S . . .S’) S ≡ S (--) s

Gb. 1. 3. Formula Metonimi28

27Russell Grigg (2008),Lacan, Language, and Philosophy, USA: State University of New York

Formula ini dibaca demikian: Bagian kiri persamaan, bagian luar tanda

kurung, Lacan menulis f S atau the signifying function sebagai signification

effect atau efek pemaknaan. Bagian dalam tanda kurung adalah S...S’, yaitu

hubungan antara satu penanda dengan penanda lain di dalam rangkaian

penandaan. Di sisi kanan persamaan adalah S (--) s, yaitu penanda dengan (--)

atau BAR dari algoritma Saussurean, BAR tidak disilang yang berarti tidak ada

signified baru yang dihasilkan dalam proses ini. Tanda ≡ dibaca sebagai ‘is

congruent with’ atau ‘adalah sebangun dengan’. Maka seluruh formula

dibaca: ‘fungsi pemaknaan dari hubungan antar penanda dengan penanda

lainnya adalah sebangun dengan mempertahankan bar’. Berarti metonimi

mempertahankan resistensi pemaknaan (signification) sehingga tidak

menghasilkan makna baru.29

Lacan menyatakan metonimi berfungsi untuk memindahkan

(displacement) ketidaksadaran dengan menggantikan kata (words) untuk

makna ketidaksadaran. Jadi ada mekanisme pertahanan yang menutup

ketidaksadaran, misalnya dengan represi atau penyangkalan. Metonimi

adalah struktur satu dimensi (one-dimensional structure) yang memindahkan

makna kepada Other (A). Metafora mampu menghasilkan dan

mempertahankan kestabilan makna, sementara metonimi selalu menunda

kemunculan makna.

Penundaan ini terjadi karena metonimi berada pada relasi diakronik

dimana satu penanda akan bergerak menuju penanda lain secara

terus-menerus. Sifat penundaan inilah yang membuat Lacan menyimpulkan bahwa

metonimi adalah hasrat (desire) yang selalu berupaya mendapatkan

satisfaction. Sama seperti metonimi, hasrat juga selalu bergerak menghasrati

yang lain. Ia selalu mengalami penundaan hasil karena jika terwujud maka ia

tidak lagi menjadi hasrat.

Karena itu menurut Lacan, metonimi adalah word-to-word connections

between signifier. Ia adalah hubungan antara kata dengan kata sebagai

penanda (signifier), termasuk pada hubungan semantiknya. Pada metonimi

hubungan semantik antara istilah laten dan manifestasi sudah mapan, namun

hubungan ini mengurangi efek makna karena keduanya tidak bersandar pada

proses penyatuan malahan saling bertabrakan.30Makna hanya dapat “keluar”

dari ketidaksadaran menuju kesadaran (consciousness) jika signifier utama

(points de capiton) berhasil menyatukan rangkaian seluruh hubungan menjadi

satu keutuhan.31

G. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan

pendekatan etnografi baru. Penelitian ini didesain untuk mendeskripsikan dan

menafsirkan pola tertentu dari nilai, perilaku, keyakinan dan bahasa dari

30Russel Grigg (2008), hlm. 161-163.

keseharian kelompok masyarakat yang melakukan gaya hidup hijau dalam

kesehariannya di kota Yogyakarta. Metode ini mencoba menangkap dan

menarasikan pendapat kelompok masyarakat itu tentang ide dan keyakinan

yang diekspresikan melalui tindakan yang dapat diamati, yakni bahasa,

tindakan serta interaksi mereka.

Metode penelitian ini mencoba sedekat mungkin dengan suara atau

pendapat mereka tentang gaya hidup hijau yang dijalankan, kemudian

menganalisanya dalam perspektif teori Psikoanalisa Lacanian. Adapun

kepentingan-kepentingan metodologis yang perlu dijabarkan pada bagian ini

adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta dengan memilih

partisipan secara purposif.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah informasi tentang pengalaman hidup

dalam melakukan gaya hidup hijau di Provinsi DI Yogyakarta. Data diambil

dari subjek yang memiliki pengalaman tertentu dalam melakukan gaya

hidup hijau dalam kesehariannya. Dan beberapa dari mereka aktif

melakukan kampanye gaya hidup hijau, khususnya melalui komunitas yang