i

PENGARUH KECERDASAN EMOSI DAN RASA SYUKUR TERHADAP

PSYCHOLOGICAL WELL BEING MAHASISWA YANG KULIAH

SAMBIL BEKERJA

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh :

Farhanah Murniasih 109070000122

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

viii

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S. 94 : 6 -8)

“Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya menempuh jalan ke surga” (HR.Muslim)

Kepada kedua orang tuaku tersayang Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya

serta doa yang diberikan untukku serta sahabat-sahabat yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati, dan selalu memberikan dukungan serta mendoakanku dalam kebaikan

viii

A) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

B) Oktober 2013

C) Farhanah Murniasih

D) Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Rasa Syukur Terhadap

Psychological Well-Being pada Mahasiswa yang Kuliah sambil

Bekerja

E) xiv + 116 halaman + 29 lampiran

F) Psychological well-being adalah kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan hidup, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri. Psychological well-being seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya, yaitu kecerdasan emosi dan rasa syukur.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosi dan rasa syukur terhadap psychological well-being pada mahasiswa yang kuliah sambil berkerja.

Penelitian ini melibatkan 200 orang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di beberapa universitas di daerah Jabodetabek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala penelitian yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan pada dimensi masing-masing variabel. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dengan menggunakan software 18.0, sedangkan pengujian validitas konstruk menggunakan Lisrel 8.7.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda didapatkan indeks signifikansi 0,000 (p<0,05) dan R-Square sebesar 0,445 , hal ini berarti proporsi varian dari psychological well-being yang dijelaskan oleh semua IV kecerdasan emosi dan rasa syukur adalah sebesar 44,5%. Artinya dengan diterimanya hipotesis alternatif mayor, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan kecerdasan emosi dan rasa syukur terhadap psychological well-being pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Peneliti berharap implikasi dari hasil penelitian ini dapat dikaji kembali dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Misalnya, dengan menambah variabel lain yang terkait dengan psychological well-being yang dapat dianalisis sebagai IV yang mungkin mempunyai pengaruh besar terhadap psychological well-being. seperti personality, self-esteem dan dukungan sosial.

viii Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala kekuasaan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH KECERDASAN EMOSI DAN RASA SYUKUR

TERHADAP PSYCHOLOGICAL WELL-BEING MAHASISWA YANG KULIAH SAMBIL BEKERJA”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan

kepada Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman. Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai bantuan pihak eksternal atau luar, oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Jahja Umar, Ph.D., Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wakil Dekan Bidang Akademik Dra. Fadhilah Suralaga, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Zahrotun Nihayah, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Bambang Suryadi, Ph.D., yang telah memberi kesempatan pada penulis selama ini untuk mengembangkan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta ide dalam penyusunan skripsi ini. Penulis banyak mendapatkan masukan, ide, pengetahuan serta wawasan yang telah diberikan selama penulis berjuang di kampus tercinta ini.

3. Ibu Zahrotun Nihayah, M.Si, dosen pembimbing Akademik kelas C 2009, yang telah memberikan motivasi dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

viii amal yang telah diberikan.

5. Kedua orang tuaku tercinta, Drs. Abdul Hamid Cebba, Akt., MBA, CPA dan Dra.Tri Mursiti, SE yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tulus dalam proses pembelajaran yang dilakukan penulis selama ini serta dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih banyak penulis ucapkan untuk kedua orang tua yang telah banyak berjuang, memberikan kasih sayang, dan bersusah payah dalam membimbing dan membina penulis agar meraih impian dan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. 6. Tika, Lita, Mita. Terima kasih untuk segala nasehat, dukungan dan

semangat yang diberikan kepada penulis serta persahabatan yang indah ini. Semoga Allah selalu menjaga persaudaraan kita.

7. Teman-teman psikologi angkatan 2009 khususnya kelas C, terima kasih untuk cerita kelas kita dari yang biasa sampai yang terheboh. Terima kasih untuk kebersamaanya, senang, sedih, tegang, dan haru selama 4 tahun ini. 8. Ka Adiyo, dan teman-teman bimbingan Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag,

M.Si. Terima kasih untuk cerita-cerita dan diskusi-diskusi selama menunggu giliran bimbingan dan bantuan yang diberikan selama penulisan.

9. Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu, karena dukungan moral, doa, dan pengertian mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kata terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan, semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas usaha yang telah mereka berikan.

viii

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih cukup jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk dapat meyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata sangat besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membaca dan berkeinginan untuk mengeksplorasinya lebih lanjut.

Jakarta, Oktober 2013

viii

JUDUL SKRIPSI ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... iv

LEMBAR PERNYATAAN ... v

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Pembatasan Masalah ... 9

1.3. Perumusan Masalah ... 9

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10

1.4.1.Tujuan Penelitian ... 10

1.4.2.Manfaat Penelitian ... 10

1.5. Sistematika Penulisan ... 12

BAB 2 KAJIAN TEORI ... 14

2.1. Psychological Well-being ... 14

2.1.1. Definisi Psychological Well-being ... 14

2.1.2. Aspek-aspek Psychological Well-being ... 18

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Psychological Well-being ... 23

2.1.4. Pengukuran Psychological Well-being ... 28

2.2. Kecerdasan Emosi ... 29

2.2.1. Definisi Kecerdasan Emosi ... 29

2.2.2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi ... 30

2.2.3. Pengukuran Kecerdasan Emosi ... 32

2.3. Rasa Syukur ... 34

2.3.1. Definisi Rasa Syukur ... 34

2.3.2. Aspek-aspek Rasa Syukur ... 37

2.3.3. Pengukuran Rasa Syukur ... 40

viii

3.1.1. Populasi dan Sampel Penelitian ... 50

3.1.2. Teknik Pengambilan Sampel ... 51

3.2. Variabel Penelelitian ... 51

3.2.1. Definisi Operasional Psychological well-being ... 51

3.2.2. Definisi Operasional Kecerdasan emosi ... 52

3.2.3. Definisi Operasional Rasa Syukur ... 52

3.3. Instrumen Pengumpulan Data ... 53

3.3.1. Psychological well-being ... 54

3.3.2. Kecerdasan Emosi ... 56

3.3.3. Rasa Syukur ... 57

3.4. Uji Validitas Konstruk ... 57

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen ... 57

3.4.2. Uji Validitas Konstruk Psychological well-being 58 3.4.3. Uji Validitas Konstruk Kecerdasan Emosi ... 62

3.4.4. Uji Validitas Konstruk Rasa Syukur ... 76

3.5. Metode Analisis Data ... 81

3.6. Prosedur Penelitian ... 85

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 87

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian ... 87

4.2. Deskripsi Data berdasarkan Jenis Kelamin ... 88

4.3. Deskripsi Statsitik masing-masing variabel Penelitian .... 89

4.3. Uji Hipotesis Penelitian ... 96

4.3.1. Analisis Regresi Variabel Penelitian ... 96

4.3.2. Pengujian Proporsi Varians masing-masing Independen Variabel ... 102

BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI, SARAN ... 106

5.1. Kesimpulan ... 106 5.2. Diskusi ... 107 5.3. Saran ... 113 5.3.1. Saran teoritis ... 113 5.3.2. Saran praktis ... 113 DAFTAR PUSTAKA ... 115 LAMPIRAN

viii

Tabel 3.3. Blue Print Item Kecerdasan Emosi ... 56

Tabel 3.4. Blue Print Item Rasa Syukur ... 57

Tabel 3.5. Muatan Faktor Psychological Well-being (Self Acceptance) ... 59

Tabel 3.6 Muatan Faktor Psychological Well-being (Positive Relations With Others) ... 60

Tabel 3.7. Muatan Faktor Psychological Well-being (Autonomy) ... 62

Tabel 3.8. Muatan Faktor Psychological Well-being (Environmental Mastery) ... 63

Tabel 3.9. Muatan Faktor Psychological Well-being (Purpose in Life) ... 65

Tabel 3.10. Muatan Faktor Psychological Well-being (Personal Growth) ... 66

Tabel 3.11. Muatan Faktor Kecerdasan Emosi (Mengenali Emosi Diri Sendiri) ... 68

Tabel 3.12. Muatan Faktor Kecerdasan Emosi (Mengelola Emosi)... 70

Tabel 3.13. Muatan Faktor Kecerdasan Emosi (Memotivasi Diri) ... 72

Tabel 3.14. Muatan Faktor Kecerdasan Emosi (Mengenali Emosi Orang Lain) ... 74

Tabel 3.15. Muatan Faktor Kecerdasan Emosi (Ketrampilan Sosial) ... 75

Tabel 3.16. Muatan Faktor Rasa Syukur (Syukur dengan Hati) ... 77

Tabel 3.17. Muatan Faktor Rasa Syukur (Syukur dengan Lisan) ... 79

Tabel 3.18. Muatan Faktor Rasa Syukur (Syukur dengan Perbuatan) ... 81

Tabel 4.1. Gambaran Umum Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin ... 88

Tabel 4.2. Deskripsi Data Berdasarkan Jenis Kelamin ... 88

Tabel 4.3. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian ... 89

Tabel 4.4. Deskripsi Statistik ... 91

Tabel 4.5 Norma Skor ... 91

Tabel 4.6. Kategorisasi Tingkat Psychological Well-being ... 92

Tabel 4.7. Kategorisasi Tingkat Kecerdasan Emosi ... 93

Tabel 4.8. Kategorisasi Tingkat Rasa Syukur ... 95

Tabel 4.9. R – Square ... 96

Tabel 4.10. ANOVA Pengaruh Keseluruhan Variabel Independen Terhadap Dependen Variabel ... 97

Tabel 4.11. Koefisien Regresi ... 98

Tabel 4.12. Kontribusi Varians Variabel Independen terhadap Variabel Dependen ... 103

viii

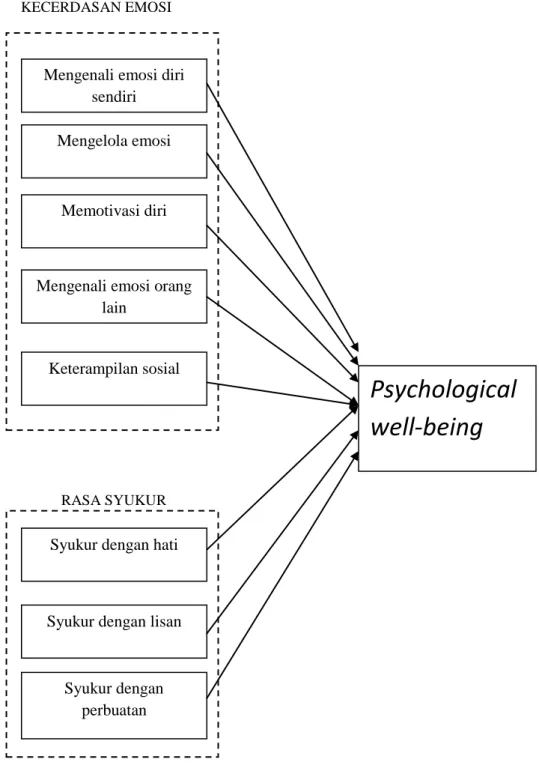

Gambar 2.1. Bagan kerangka berpikir pengaruh kecerdasan emosi dan rasa syukur dengan psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja

viii Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Alat Ukur Penelitian

Lampiran 3 Syntax dan Path Diagram Psychological Well-being

Lampiran 4 Syntax dan Path Diagram Kecerdasan Emosi

Lampiran 5 Syntax dan Path Diagram Rasa Syukur

Lampiran 6 Output Regresi Kecerdasan Emosi dan Rasa Syukur terhadap Psychological Well-being

Lampiran 7 Output Pengujian Proporsi Varians masing-masing Independen Variabel

1

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan normal dan sehat menjadi idaman semua orang. Tidak seorang pun menginginkan hidupnya dalam tekanan, kesulitan, dan tidak bahagia. Semua ingin mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun psikologis. Setiap manusia berupaya untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik kondisi fisik, sosial, dan juga psikologisnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk mahasiswa.

Mahasiswa dipandang sebagai pemimpin masa depan (Salami, 2010), mereka memiliki tanggung jawab besar untuk apa yang dijalaninya, terlebih lagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Selain tanggung jawab terhadap pendidikannya, mahasiswa yang aktif kuliah dan bekerja juga harus bisa memenuhi tanggung jawab dari pengelola usaha yang telah memperkerjakannya. Tanggung jawab yang harus dipenuhi itu menjadi beban tugas tersendiri bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Terlebih lagi permasalahan lain yang timbul dapat mempengaruhi proses pemenuhan tuntutan yang ada, seperti

permasalahan dalam pergaulan atau permasalahan keluarga yang akan menambah tuntutan beban untuk diselesaikan. Mahasiswa yang hanya kuliah saja memiliki waktu yang lebih luang untuk menyelesaikan tugas, laporan atau belajar. Berbeda dengan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja yang memiliki waktu terbatas karena terlalu banyak kegiatan yang dijalani.

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan kepada 20 mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, 80% mengatakan bahwa yang sering menjadi hambatan atau kesulitan bagi mereka yang kuliah sambil bekerja adalah kesulitan untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja, kesulitan berkonsentrasi pada saat kuliah, kesulitan dalam menentukan prioritas antara kuliah dan pekerjaan, dan kurangnya waktu istirahat. Hal-hal tersebut terkadang dapat menyebabkan menurunnya prestasi akademik mereka dan tidak jarang dapat menyebabkan mereka stres.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang kuliah sambil bekerja sebagian besar seringkali mengalami kesulitan dalam hal penguasaan lingkungan yaitu kesulitan dalam mengatur urusan sehari-hari membagi waktu antara urusan kuliah dan pekerjaan. Mereka sering tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas, laporan dan belajar serta memenuhi tanggung jawab terhadap beban tugas dari pekerjaan mereka. Selain itu, padatnya kegiatan yang dijalani oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja membuat mereka memiliki waktu yang terbatas di kampus, jarang terlibat aktivitas kampus dan sosial, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi dengan sesama temannya di kampus.

Besarnya tuntutan dan tanggung jawab yang ditemukan di kalangan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja ini ternyata tidak selalu membawa dampak negatif bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya mahasiswa yang kuliah sambil bekerja tersebut yang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada selama mereka aktif hingga menyelesaikan perkuliahan dan tetap mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memuaskan. Bagi mahasiswa yang berhasil beradaptasi secara positif terhadap berbagai kondisi menekan yang dihadapi, mampu berprestasi secara akademik, menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif, punya hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya dan mampu mengembangkan semua potensi-potensi yang dimilikinya (Salami, 2010).

Pencapaian pada hal-hal tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dalam diri mahasiswa. Mahasiswa tersebut akan merasa tenang, nyaman dan tidak terbebani. Sikap positif tersebut juga mengarah pada terbentuknya kondisi psikologis yang positif (positive psychological functioning), yang membawa kepada terbentuknya psychological well-being dalam diri seseorang (Ryff & Keyes, 1995). Seseorang yang mampu melewati dan menghadapi masalah yang dihadapi dan berkompetensi dalam mengatur lingkungan, maka akan mengarah pada kondisi psikologi yang positif dan terbentuknya psychological well-being dalam dirinya.

Psychological well-being merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. Psychological well-being adalah kondisi psikologis yang

ditentukan oleh hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya, yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap pengalaman akan dapat menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat psychological well-being-nya rendah, atau berusaha memperbaiki keadaan hidupnya yang akan membuat psychological well-being-nya meningkat (Ryff, 1989). Orang yang memiliki skor psychological well-being yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur urusan sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungannya (Ryff, 1989).

Psychological well-being penting untuk diteliti karena merupakan kunci bagi seorang individu agar menjadi sehat secara utuh dan dapat memanfaatkan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Terutama bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Banyaknya tuntutan dan tanggung jawab yang dihadapi (Imonikebe, 2009) membuat mereka kesulitan dalam mengatasinya dan tidak jarang hal tersebut juga bisa membuat mahasiswa stres dan juga berakibat pada penurunan prestasi akademiknya. Menurut Dwyer & Cummings (2001) mahasiswa tersebut membutuhkan psychological well-being yang baik untuk dapat berhasil dalam mengejar akademik mereka (dalam Salami, 2010).

Banyak faktor yang mempengaruhi psychological well-being seseorang, diantaranya adalah jenis kelamin (Ryff, 1989), usia (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001), kepribadian(Schumutte & Ryff; dalam Ryan & Deci, 2001), kecerdasan emosi (Shulman & Hemenover; dalam Extremera, Aranda, Galan, & Salguero,

2011), budaya (Ryff, 1989), status sosial ekonomi (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001) dan rasa syukur (Wood, Joseph, & Maltby, 2009).

Kecerdasan emosi merupakan salah satu faktor penting dalam psychological well-being (Shulman & Hemenover, 2006). Peneliti memilih kecerdasan emosi sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena dengan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi maka dapat mempengaruhi psychological well-being. Shulman dan Hemenover (2006) menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi maka individu tersebut akan dapat mengontrol lingkungannya, mengendalikan aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupannya sehingga individu tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengatur urusan sehari-harinya. Hal ini karena individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu mengontrol emosi negatif, mengarahkan pada perasaan untuk penguasaan lingkungan hidup mereka sehingga memiliki psychological well-being yang lebih baik (dalam Extremera dkk., 2011).

Goleman (2005) mengatakan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan memperoleh dampak positif dalam berbagai aspek kehidupannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi, sedikit mengalami tekanan emosi ketika berhadapan dengan keadaan yang membuat stres. Dengan kata lain, individu tersebut lebih sering mengalami perasaan positif. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Goleman (2005), Ciarrochi, Chan, Caputi dan Robert (dalam Ciarrochi, Forgas, & Mayer, 2001) menemukan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dapat

beradaptasi dengan sumber stres, sementara individu yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah, sulit dapat beradaptasi dengan sumber stres akibatnya menjadi cenderung depresi, putus asa, dan perilaku negatif lainnya.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Landa, Martos, & Zafra (2010) dijelaskan bahwa individu yang mampu memelihara atau meningkatkan intensitas emosi positif yang dimiliki dan mampu mengurangi emosi yang negatif dikatakan bahwa individu tersebut memiliki penerimaan diri, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi yang cukup tinggi. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang lebih tinggi, ia akan memiliki nilai yang juga tinggi dalam enam dimensi psychological well-being. Salami (2010) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi senantiasa akan memiliki kepuasan terhadap dirinya, kebahagiaan dan jauh dari perasaan depresi.

Selain kecerdasan emosi, faktor yang mempengaruhi psychological well-being seseorang adalah rasa syukur (Wood, Joseph, & Maltby, 2009). Peneliti memilih variabel independen rasa syukur karena dengan bersyukur akan tercipta suatu pandangan positif terhadap peristiwa yang terjadi. Jika seseorang bersyukur, maka secara otomatis pandangannya akan menjadi positif, penilaian positif ini sangat berguna bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dalam mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama bekerja dan kuliah dengan segala tuntutan dan tanggung jawab yang dihadapinya, sehingga individu dapat memiliki psychological well-being yang baik, dimana ditunjukkan dengan mampu berhubungan baik dengan orang lain, mampu menentukan sesuatu secara mandiri,

mampu mengatur kehidupannya, mampu memaknai hidup dan memiliki tujuan hidup serta mengalami pertumbuhan hidup. Menurut Emmons & McCullough (2003) gratitude atau rasa syukur merupakan sebuah bentuk emosi atau perasaan, yang kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, sifat kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu atau situasi.

Al-Fauzan (2005) menyebutkan bahwa rasa syukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Rasa syukur menjadi salah satu kekuatan positif yang paling memberikan keuntungan bagi diri individu, juga berhubungan dengan psychological well-being (Wood, Joseph, & Maltby, 2009). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Wood, Joseph, & Maltby (2009) rasa syukur secara signifikan berkorelasi dengan psychological well-being. Rasa syukur berkaitan dengan positive coping, fungsi sosial dan memiliki efek unik dan sebab-akibat pada positive well-being dan hubungan sosial. Syukur sangat efektif dalam meningkatkan well-being seperti membangun sumber daya psikologis, sosial, dan spiritual (Emmons & McCullough, 2003). Semakin bersyukur seseorang, maka well-being individu tersebut akan semakin tinggi, ia akan memiliki evaluasi kognitif dan afektif yang positif tentang hidupnya, begitu pula dengan sebaliknya.

Dalam penelitian Bono, Emmons, McCullough (2004), disebutkan bahwa bersyukur bisa mencegah emosi yang melemahkan dan mencegah kondisi patologis. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari bersyukur,

diantaranya yaitu bisa menimbulkan ketenangan batin, hubungan interpersonal yang lebih baik, dan kebahagiaan (dalam Linley & Joseph, 2004).

Selain kecerdasan emosi dan rasa syukur, faktor lain yang mempengaruhi psychological well-being adalah jenis kelamin. Dari hasil penelitian Ryff (1989), dimensi yang menunjukkan perbedaan signifikansi antara laki-laki dan perempuan adalah dimensi hubungan positif dengan orang lain. Wanita memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria karena kemampuan wanita dalam berinteraksi dengan lingkungan lebih baik dibandingkan dengan pria. Sejak kecil, stereotype gender telah tertanam dalam diri anak laki-laki digambarkan sebagai sosok agresif dan mandiri, sementara itu perempuan digambarkan sebagai sosok yang paling pasif dan tergantung, serta sensitif terhadap perasaan orang lain dan hal ini akan terbawa sampai anak beranjak dewasa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh variabel kecerdasan emosi, rasa syukur dan jenis kelamin terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Selain itu penelitian yang serupa masih jarang dilakukan, terutama pada subjek mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian skripsi pada mahasiswa dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Rasa Syukur terhadap Psychological well-being Mahasiswa yang Kuliah sambil Bekerja”.

1.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

1. Psychological well-being adalah kondisi psikologis yang ditentukan oleh hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya, yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya.

2. Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali perasaan pribadi dan orang lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi baik pada diri sendiri dan keterampilan sosial.

3. Rasa syukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan.

1.3.Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosi dan rasa syukur terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

2. Seberapa besar pengaruh kecerdasan emosi dan rasa syukur terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, baik secara umum maupun khusus yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum yaitu untuk mengukur pengaruh kecerdasan emosi dan rasa syukur terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

2. Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengukur pengaruh mengenali emosi diri sendiri terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. b. Untuk mengukur pengaruh mengelola emosi terhadap psychological

well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

c. Untuk mengukur pengaruh memotivasi diri sendiri terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. d. Untuk mengukur pengaruh mengenali emosi orang lain terhadap

psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. e. Untuk mengukur pengaruh keterampilan sosial terhadap psychological

well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

f. Untuk mengukur pengaruh syukur dengan hati terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

g. Untuk mengukur pengaruh syukur dengan lisan terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

h. Untuk mengukur pengaruh syukur dengan perbuatan terhadap psychological well-being mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wacana keilmuan psikologi, khususnya bagi psikologi positif mengenai kecerdasan emosi, rasa syukur dan psychological well-being.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam Ilmu Psikologi.

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berpedoman pada sistematika penulisan American Psychological Association (APA) style dan panduan penulisan skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, peneliti menyusunnya dalam bentuk beberapa bab seperti berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian mengenai prediksi perilaku diet, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2: Landasan Teori

Di dalam bab ini akan dibahas sejumlah teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara sistematis, beserta hipotesis penelitian.

BAB 3: Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, validitas konstruk, metode analisis data dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4: Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pengolahan semua data yang terkumpul dari penelitian ini dan analisa terhadap data.

BAB 5: Kesimpulan, Diskusi dan Saran

Pada bab ini, peneliti akan merangkum keseluruhan isi penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dimuat diskusi dan saran.

14

KAJIAN TEORI

Dalam bab ini dibahas semua teori yang dapat menjelaskan masing-masing variabel penelitian. Terlebih dahulu teori yang dibahas adalah mengenai teori-teori yang berkaitan dengan psychological well-being yang dimulai dengan definisi, aspek-aspek, faktor yang mempengaruhi dan juga pengukuran. Kemudian peneliti membahas mengenai kecerdasan emosi dan rasa syukur.

1.1. Psychological well-being

2.1.1. Definisi Psychological well-being

Meningkatnya ketertarikan terhadap penelitian mengenai psychological well-being muncul dari fenomena bahwa bidang ilmu psikologi sejak kemunculannya lebih sering menekankan pada ketidakbahagiaan manusia dan penderitaan dibandingkan dengan penyebab dan konsekuensi dari fungsi yang positif (Diener, 1984; Jahoda, 1958, dalam Ryff, 1989).

Pengetahuan mengenai psychological well-being masih kurang dibandingkan dengan pengetahuan mengenai disfungsi psikologis. Hal ini menyebabkan pengertian dasar mengenai kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi tidak adanya gejala gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan. Tetapi menurut Ryff (1989), seseorang disebut sehat secara mental tidak hanya

ketika orang tersebut tidak menderita kecemasan, depresi, atau bentuk lain dari gejala psikologis akan tetapi juga ketika hadirnya kondisi positif seperti kepuasan terhadap kehidupan dan kualitas hubungan baik yang tinggi dengan orang lain.

Konsep Ryff (1989) berawal dari adanya keyakinan bahwa kesehatan yang positif tidak sekedar tidak adanya penyakit fisik saja. Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) terdiri dari adanya kebutuhan untuk merasa baik secara psikologis (psychologically-well). Ryff menambahkan bahwa psychological well-being merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman hidupnya.

Ryff (1989) menjelaskan makna dari kesehatan mental yang positif dengan beberapa konsep yang serupa, diantaranya seperti: konsep self-actualization Maslow, pandangan Roger tentang fully functioning person, konsep kematangan Allport, dan lain-lain. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang menekankan pentingnya menggali dan memanfaatkan potensi diri manusia. Ryff sendiri menyebutnya sebagai konsep psychological well-being (Ryff, 1989). Konsep psychological well-being yang diajukan oleh Ryff bersifat eudamonis. Dalam perspektif eudamonism, well-being dicapai dengan merealisasikan atau mewujudkan daimon (true self) yaitu dengan merealisasikan potensi diri manusia yang sebenarnya. Konsep ini merupakan konsep multidimensional untuk mengukur psychological well-being manusia.

Ryff (1989) mengajukan kritik terhadap pengertian psychological well-being sebagai kebahagiaan dan kepuasan hidup tertentu. Terhadap konsep psychological well-being sebagai kebahagiaan, Ryff mengajukan dua kritik, yaitu bahwa tujuan utama penelitian Bradburn bukan untuk menentukan aspek-aspek kesejahteraan psikologis (tetapi untuk mempelajari pengaruh dari perubahan-perubahan sosial saat itu), dan kurang tepat jika kata Yunani “eudamonia” diterjemahkan sebagai “kebahagiaan”. Hal ini didukung oleh Waterman (dalam Ryff, 1989) yang mengatakan bahwa eudamonia lebih tepat didefinisikan sebagai realisasi potensi individu dan bukan sebagai kebahagiaan. Ryff (1989) mengatakan bahwa karakterisasi dari hal tertinggi yang bisa dicapai manusia adalah usaha-usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan yang mewakili realisasi potensi dari individu. Secara umum, Ryff menjelaskan literatur psychological well-being yang mengatakan bahwa psychological well-being sebagai kebahagiaan dan rumusan aspek-aspek psychological well-being sebagai afek positif, afek negatif, dan kepuasan hidup pada mulanya tidak didasari oleh landasan teori yang kuat. Alat-alat pengukuran psychological well-being yang dikembangkan dalam penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being yang baik, dan tidaklah bertujuan untuk menetapkan aspek-aspek dari psychological well-being.

Maka, Ryff (1989) kemudian mengajukan beberapa evaluasi terhadap penelitian-penelitian tentang psychological well-being yang dilakukan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa individu yang mempunyai psychological

well-being yang baik tidak sekedar terbebas dari hal-hal yang menjadi indikator mental negatif, seperti terbebas dari rasa cemas, tercapainya kebahagiaan, dan lain-lain. Untuk mengetahui psychological well-being juga harus diukur kesehatan mental positif, bagaimana pandangan individu terhadap potensi-potensi dalam dirinya. Selama ini pengukuran tentang psychological well-being hanya meneliti sejauhmana individu terbebas dari indikator mental negatif saja.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ryff terhadap studi-studi mengenai psychological being, ia berusaha mengajukan konsep psychological being yang bersifat multidimensional. Menurut Ryff (1989), psychological well-being adalah kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, pengembangan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif dan kemampuan menentukan tindakan sendiri. Psychological well-being merupakan kondisi psikologis yang ditentukan oleh hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya, yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap pengalaman-pengalaman akan dapat menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat psychological well-being-nya rendah, atau berusaha memperbaiki keadaan hidupnya yang akan membuat psychological well-being individu tersebut meningkat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa psychological well-being adalah perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup dan tidak adanya gejala-gejala depresi karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya fungsi

psikologis yang positif seperti penerimaan diri, relasi sosial yang positif, mempunyai tujuan hidup, perkembangan pribadi, penguasaan lingkungan dan kemandirian.

2.1.2. Aspek-aspek Psychological Well-being

Ryff (1989) mengemukakan enam dimensi dari psychological well-being yaitu: 1. Penerimaan Diri (Self Acceptance)

Kriteria kesejahteraan yang jelas paling berulang dalam perspektif sebelumnya adalah rasa penerimaan diri individu. Penerimaan diri juga merupakan ciri penting kesehatan mental, karakteristik individu yang mengaktualisasikan dirinya, serta ciri kematangan dan karakteristik individu yang berfungsi secara optimal. Dalam teori perkembangan manusia, self acceptance berkaitan dengan penerimaan individu pada masa kini dan masa lalunya (Ryff, 1989).

Seseorang yang memiliki skor self acceptance yang tinggi memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek yang ada pada dirinya baik kualitas yang baik maupun buruk, dan merasa positif terhadap kehidupan masa lalunya. Sedangkan seseorang yang memiliki skor self acceptance yang rendah menunjukkan ketidakpuasan terhadap dirinya, kecewa terhadap kehidupan masa lalunya, memiliki masalah tentang kualitas personal tertentu, dan ingin menjadi orang yang berbeda dari dirinnya sendiri (Ryff, 1989).

2. Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relation with Others)

Banyak teori sebelumnya menekankan pentingnya hubungan yang hangat, hubungan yang penuh kepercayaan dengan orang lain, kemampuan untuk mencintai dilihat sebagai komponen utama dari kesehatan mental. Individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baikdideskripsikan memiliki kemampuan berempati dan afeksi sesama manusia, mampu mencintai, memiliki persahabatan yang dalam (memiliki kedekatan dengan orang lain), dan identifikasi yang lebih baik dengan orang lain. Keterampilan sosial merupakan salah satu kriteria dari kematangan (maturity). Memiliki kedekatan dan mampu memberikan bimbingan serta pengarahan kepada orang lain merupakan komponen yang penting. Kesimpulannya, hubungan positif dengan orang lain itu merupakan konsep penting dalam psychological well-being.

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini menunjukkan mampu membina hubungan yang hangat, kepuasan, percaya pada orang lain, memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi, dan keintiman, serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar pribadi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki skor rendah menunjukkan tingkah laku yang tertutup dalam hubungan dengan orang lain, sulit untuk bersikap hangat, terbuka, peduli dengan orang lain, terisolasi dan merasa frustasi dalam membina hubungan interpersonal, tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain (Ryff, 1989).

3. Otonomi (autonomy)

Dimensi ini diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur tingkah laku, kemandirian, dan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri (self determination) yang dianggap sebagai ciri yang penting dalam psychological well-being. Individu yang fully functioning juga digambarkan sebagai seseorang yang dapat menilai diri sendiri dengan menggunakan standar personal dan tidak memandang orang lain untuk mendapatkan persetujuan.

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa orang tersebut dapat menentukan segala sesuatu seorang diri dan mandiri, dapat menolak tekanan sosial untuk bertindak dan berlaku dalam cara-cara tertentu, dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri, serta dapat mengevaluasi diri dengan standar personal. Sedangkan skor rendah menunjukkan bahwa orang tersebut biasanya akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi orang lain, berpegang pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting, serta mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu (Ryff, 1989).

4. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery)

Kemampuan seseorang untuk memilih atau membuat lingkungan sesuai dengan kondisi psikologisnya merupakan ciri kesehatan mental. Untuk mencapai tingkat kematangan, seseorang individu perlu memiliki

aktivitas-aktivitas yang berarti bagi dirinya. Kemampuannya untuk memanipulasi dan mengontrol lingkungan yang kompleks, kemampuan untuk mengembangkan dan mengubah diri sendiri secara kreatif melalui kegiatan-kegiatan fisik dan mental, serta mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungan merupakan hal yang penting dalam psychological well-being seseorang.

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan, dapat mengendalikan berbagai aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya, serta mampu memiliki dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. Sedangkan seseorang yang memiliki skor rendah menunjukkan ia mengalami kesulitan dalam mengatur urusan sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya, kurang peka terhadap kesempatan yang ada di lingkungannya, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungannya (Ryff, 1989).

5. Tujuan Hidup (purpose in life)

Individu yang sehat mental dianggap memiliki kepercayaan yang dapat memberikan arti dan tujuan hidup. Seorang individu perlu memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan hidupnya, misalnya menjadi produktif dan kreatif atau mendapatkan integrasi emosional di masa selanjutnya.

Jadi, seseorang dengan psychological well-being yang baik memiliki arah dan tujuan yang membuat hidupnya berarti.

Seseorang yang memiliki skor yang tinggi pada dimensi ini memiliki tujuan dan arah dalam hidup, mampu merasakan arti dari masa lalu dan masa kini, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup. Sedangkan skor rendah menunjukkan bahwa orang tersebut kurang memiliki arti hidup, memiliki sedikit tujuan, arah dan cita-cita, tidak melihat tujuan dari kehidupan yang dijalani, dan tidak memiliki harapan atau kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan.

6. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)

Untuk dapat mencapai psychological functioning yang optimal, seseorang tidak hanya dituntut untuk mencapai karakateristik-karakteristik sebelumnya, namun juga berkembang sebagai individu. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan menyadari potensi-potensi yang dimiliki merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan pribadi. Keterbukaan terhadap pengalaman, misalnya, merupakan karakteristik penting dari fully functoning person. Individu yang fully functioning terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada suatu keadaan statis. Individu akan selalu menghadapi tantangan-tantangan baru atau tugas-tugas pada periode kehidupan yang berbeda. Jadi, pertumbuhan yang

berkelanjutan dan realisasi diri merupakan hal yang penting bagi psychological well-being.

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi yang terakhir ini menunjukkan bahwa individu memiliki perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang sendiri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, menyadari potensi diri, melihat kemajuan diri dan tingkah laku dari waktu ke waktu, berubah dalam cara efektif dan lebih mencerminkan pengetahuan akan diri. Sedangkan skor rendah menunjukkan bahwa individu merasa dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat peningkatan dan pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang lebih baik.

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well-being

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well-being seseorang, diantaranya adalah jenis kelamin (Ryff, 1989), usia (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001), kepribadian (Schumutte dan Ryff; dalam Ryan & Deci, 2001), kecerdasan emosi (Shulman & Hemenover; dalam Extremera dkk., 2011), budaya (Ryff, 1989), status sosial ekonomi (Ryff, dalam Ryan & Deci, 2001) dan rasa syukur (Wood, Joseph, & Maltby, 2009):

1. Faktor Demografis

Beberapa faktor demografis yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain:

a. Jenis Kelamin

Menurut Ryff (1989), satu-satunya dimensi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan adalah dimensi hubungan positif dengan orang lain. Wanita memiliki nilai signifikan yang lebih tinggi dibanding pria karena kemampuan wanita dalam berinteraksi dengan lingkungan lebih baik dibanding pria. Sejak kecil, stereotype gender telah tertanam dalam diri anak laki-laki digambarkan sebagai sosok agresif dan mandiri, sementara itu perempuan digambarkan sebagai sosok yang pasif dan tergantung, serta sensitif terhadap perasaan orang lain dan hal ini akan terbawa sampai anak beranjak dewasa.

Penelitian dengan hasil serupa juga dilakukan oleh Raina dan Bakhsi (2013) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi.

b. Usia

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ryff (1989), ditemukan adanya perbedaan tingkat psychological well-being pada orang dari berbagai kelompok usia. Dalam dimensi penguasaan lingkungan terlihat profil meningkat seiring dengan pertambahan usia. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin mengetahui kondisi yang terbaik bagi dirinya. Oleh karenanya, individu tersebut semakin dapat pula mengatur lingkungannya menjadi yang terbaik sesuai dengan keadaan dirinya.

Individu yang berada dalam usia dewasa madya (mildlife) memiliki skor tinggi dalam dimensi penguasaan lingkungan, otonomi, dan hubungan positif dengan orang lain sementara pada dimensi pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan penerimaan diri mendapat skor rendah. Individu yang berada dalam usia dewasa awal (young) memiliki skor tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan tujuan hidup sementara pada dimensi hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan otonomi memiliki skor rendah (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001).

c. Budaya

Ryff (1989) mengatakan bahwa sistem nilai individualisme atau kolektivisme memberi dampak terhadap psychological well-being yang dimiliki suatu masyarakat. Budaya barat memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri dan otonomi, sedangkan budaya timur yang menjunjung tinggi nilai kolektivisme memiliki nilai yang tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain.

d. Status Sosial Ekonomi

Ryff (dalam Ryan & Decci, 2001) mengemukakan bahwa status sosial ekonomi berhubungan dengan dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan dan pertumbuhan diri. Beberapa penelitian juga mendukung pendapat ini (Ryan & Deci, 2001), dimana individu-individu yang memfokuskan pada kebutuhan materi dan finansial sebagai tujuannya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hasil ini sejalan dengan status social atau kelas sosial

yang dimiliki individu akan memberikan pengaruh berbeda pada psychological well-being seseorang.

Individu yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki status ekonomi yang lebih baik darinya. Individu dengan tingkat penghasilan tinggi, status menikah, dan mempunyai dukungan sosial tinggi akan memiliki psychological well-being yang lebih tinggi.

2. Kecerdasan Emosi

Shulman dan Hemenover (2006) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi, sedikit mengalami tekanan emosi ketika berhadapan dengan keadaan yang membuat mereka stres. Dengan kata lain, mereka lebih sering mengalami perasaan positif (dalam Extremera, Aranda, Galan & Salguero, 2011).

Wong, Wong dan Chau (2001) menyimpulkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi akan merasakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mereka juga merasakan bahwa mereka lebih mampu mengontrol lingkungan mereka karena mereka mampu mengontrol emosi negatif yang mereka rasakan. Mampu mengontrol emosi negatif dan lebih sering mengalami emosi positif, membuat mereka memiliki psychological well-being yang lebih baik.

Orang yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai emosi mereka, ditandai dengan adanya kesadaran diri yang sangat penting untuk penerimaan diri yang merupakan salah satu dimensi dari kesejahteraan psikologis (Ryff, 1989).

Kesadaran seseorang terhadap emosi mereka juga penting dalam dimensi otonomi (menentukan pilihan hidup, kemandirian, dan kemampuan mengatur perilaku) dan terhadap pertumbuhan pribadi yang juga merupakan dimensi dari psychological well-being.

3. Kepribadian

Schumutte dan Ryff (1997) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara lima tipe kepribadian (the big five traits) dengan aspek-aspek psychological well-being. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang termasuk dalam kategori ekstraversion, conscientiousness dan low neouroticism mempunyai skor tinggi pada dimensi penerimaan diri, penguasaan lingkungan dan keberarahan hidup. Individu yang termasuk dalam kategori openness to experience mempunyai skor tinggi pada dimensi pertumbuhan pribadi. Individu yang termasuk dalam kategori agreeableness dan extraversion mempunyai skor tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan individu yang termasuk kategori low neuriticism mempunyai skor tinggi pada dimensi ekonomi (dalam Ryan & Deci, 2001).

4. Rasa Syukur

Menurut Emmons dan McCullough (2003) gratitude atau rasa syukur merupakan sebuah bentuk emosi atau perasaan, yang kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, sifat kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu atau situasi.

Rasa syukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan (Al-Fauzan,

2005). Rasa syukur menjadi salah satu kekuatan positif yang paling memberikan keuntungan bagi diri individu, juga berhubungan dengan psychological well-being (dalam Wood, Joseph, & Maltby, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Wood, Joseph, & Maltby (2009) rasa syukur secara signifikan berkorelasi dengan psychological well-being. Rasa syukur berkaitan dengan positive coping, fungsi sosial dan memiliki efek unik dan sebab-akibat pada positive well-being dan hubungan sosial. Syukur sangat efektif dalam meningkatkan well-being seperti membangun sumber daya psikologis, sosial, dan spiritual (Emmons & McCullough, 2003). Semakin bersyukur seseorang, maka well-being nya akan semakin tinggi, ia akan memiliki evaluasi kognitif dan afektif yang positif tentang hidupnya, begitu pula dengan sebaliknya.

Penelitian lain menyebutkan bahwa bersyukur bisa mencegah emosi yang melemahkan dan mencegah kondisi patologis. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari bersyukur, diantaranya yaitu bisa menimbulkan ketenangan batin, hubungan interpersonal yang lebih baik, dan kebahagiaan (Bono, Emmons, McCullough; dalam Linley & Joseph, 2004).

2.1.1 Pengukuran psychological well-being

Instrumen yang paling populer digunakan adalah Ryff’s Psychological Well-Being Scale yang mengukur 6 dimensi, yaitu penerimaan diri (self acceptance), memiliki hubungan yang positif dengan orang lain (positive relation with orthers), otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental mastery), memiliki tujuan

hidup (purpose in life), menjadi pribadi yang berkembang (personal growth). Pada penelitian ini menggunakan skala yang diadaptasi dari Ryff’s Psychological Well-being Scale yang pernyataan dan jumlah itemnya disesuaikan dengan subjek dan kebutuhan penelitian.

2.2. Kecerdasan Emosi

2.2.1. Definisi Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi semula diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Universitas Harvard dan John Mayer dari Universitas New Hampshire. Istilah itu kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam karya monumentalnya Emotional Inetlligence; Why It Can Matter More Than IQ tahun (Mujib, 2002)

Goleman (2005) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi merujuk pada kemampuan kita mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan keterampilan sosial.

Salovey dan Mayer menggunakan istilah kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan keterampilan sosial dengan orang lain (Landa, Martos, & Zafra, 2010).

Kecerdasan emosi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur perasaan dan emosi sendiri, membedakan dan menggunakan informasi ini untuk

mengarahkan pemikiran dan tindakan seseorang (Salovey & Mayer; dalam Panorama & Jdaitawi, 2011).

Bar-On, seorang psikolog Israel menjabarkan kecerdasan emosi sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan (dalam Goleman, 2000).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau mengelola emosi baik pada diri sendiri maupun ketika berhadapan dengan orang lain, dan menggunakannya secara efektif untuk memotivasi diri dan bertahan pada tekanan, serta mengendalikan diri untuk mencapai hubungan yang produktif.

2.2.2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi

Goleman (2005) mengemukakan lima aspek dari kecerdasan emosi, yaitu: 1. Mengenali emosi diri sendiri (knowing one’s emotions)

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum

menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi.

2. Mengelola emosi (managing emotions)

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita.

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan.

Individu yang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik lebih cenderung merasa tertekan karena ia sulit bangkit dari kegagalan. Ciri berbeda dimiliki oleh inidivdu yang dapat mengelola emosinya, yaitu ia dapat segera bangkit dari kegagalan yang ia rasakan.

3. Memotivasi diri (motivating oneself)

Memotivasi diri adalah kemampuan untuk bertahan dan terus berusaha menemukan cara untuk mencapai tujuan. Ciri individu yang memiliki kemampuan ini adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, optimis dalam menghadapi keadaan yang sulit, cukup terampil dan fleksibel dalam menemukan cara agar sasaran tercapai dan mampu memecahkan masalah berat menjadi masalah kecil

yang mudah dijalankan. Individu yang dapat memotivasi dirinya sendiri cenderung akan lebih produktif dan efektif dalam apa yang ia lakukan.

4. Mengenali emosi orang lain(recognizing emotions in others)

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman (2005), kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain.

5. Keterampilan social (handling relationship)

Keterampilan sosial merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar sesama.Keterampilandalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat mempengaruhi orang lain, memimpin dengan baik, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, dan mudah bekerja sama dengan orang lain.

2.2.3. Pengukuran Kecerdasan Emosi

Pengukuran kecerdasan emosi yang pernah digunakan adalah Bar-On’s EQ-I. Instrument ini berbentuk self-report dan bebas budaya. EQ-I telah digunakan

untuk menilai ribuan individu dengan reliabilitas sebesar 6,21. Dan saat ini EQ-I dikenal dalam memprediksi validitas disituasi kerja, salah satunya yang paling sukses dan sering digunakan pada pengrekrutan di U.S.Air Force.

Pengukuran yang lain dalam mengukur kecerdasan emosi adalah Multifactor Emotional Intelligence Scale (dalam Linley & Joseph, 2004). Berbeda dengan EQ-I, MEIS berbentuk tes kemampuan (test of ability) yang terdiri dari 402 pernyataan. Peserta diberikan rangkaian tugas yang di disain untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menerima, mengidentifikasi, memahami, dan diskriminan validity, tetapi tidak meramalkan keabsahan (validity).

Kemudian pengukuran Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) merupakan pengembangan dari MEIS dan salah satu pengukuran kecerdasan emosi yang unggul, karena instrumen ini telah digunakan lebih dari 50 penelitian dan 5000 partisipan, instrumen ini juga dapat digunakan dengan rentang umur 17-79 tahun dengan reabilitas sebesar 0,91. Pengukuran lainnya adalah The Emotional Intelligence Scale, yakni pengukuran lain dalam mengukur kecerdasan emosi. Instrumen ini dikembangkan oleh Schutte yang terdiri dari 33 item pernyataan dengan Alpha Cronbach (a) = 0,90 pada orang dewasa dan (a) = 0,78 untuk reliabilitas test-retest.

Namun pengukuran kecerdasan emosi dapat juga dilakukan sesuai dengan indikator-indikator yang diambil dalam teori. Dalam penelitian ini, pengukuran kecerdasan emosi pada penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Goleman (2005), yaitu

mengenali emosi orang lain, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri, empati dan keterampilan sosial.

2.3. Rasa Syukur

2.3.1. Definisi Rasa Syukur

Syukur menurut bahasa berarti pujian atas sanjungan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Syukur arti asalnya adalah tampak atau nyata, seperti ucapan orang Arab “dabah syukur” (binatang itu tampak lebih gemuk dari binatang lainnya), “naqah syukur” (unta betina yang banyak air susunya) maka diungkapkan dengan kata-kata, “nabatah syukur” (tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di tanah yang kering).

Syukur berasal dari kata syakira-yasykuru seperti dalam ungkapan “syakirat il-ibil tasykur” (unta itu gemuk karena rerumputan yang dimakan). Adapun kata syakur adalah bentuk mubalaghah dari kata syukur yang merupakan salah satu nama Allah, sedangkan syakur yang digunakan untuk hamba Allah artinya mereka yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhannya dengan menaati segala perintah-Nya dan menunaikan kewajiban beribadah kepada-Nya.

Al-Fauzan (2005) menjelaskan bersyukur menurut terminologi khusus artinya memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi pada diri seorang hamba pada kalbunya dengan beriman, pada lisannya dengan pujian dan sanjungan, dan pada anggota tubuhnya dengan mengerjakan amal ibadah dan ketaatan. Dengan demikian, sedikit nikmat pun menginspirasikan untuk banyak bersyukur, maka

terlebih lagi jika nikmat yang diperolehnya banyak. Dengan demikian, bersyukur merupakan berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, baik dengan hati, lisan, maupun perbuatan.

Dalam Makhdlori (2007) dijelaskan kata syukur secara lughawi bermakna membuka dan menyatakan. Membuka kenikmatan, menyatakan kenikmatan kepada orang lain, dan menyebut kenikmatan dengan lisan. Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat Allah swt untuk taat kepada-Nya dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat.

Abu Sa’id al-Kharraz mengungkapkan, “Syukur adalah mengakui nikmat kepada yang memberi nikmat dan menyatakan rububiyyah-Nya”. Sedangkan Harits al-Muhasibi menyatakan bahwa syukur adalah “Nilai tambah yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang bersyukur”.

Dalam kamus besar bahasa Arab, kata syukur diartikan sebagai ungkapan terimakasih kepada Allah SWT; beruntung (yang di dalamnya menyatakan rasa lega, senang, dan sebagainya). Namun dalam al-Qur’an kata syukur mempunyai empat dasar makna, yakni (dalam Makhdlori, 2007):

1. Menyatakan pujian atas kebaikan yang diterima, dirasa, dan dinikmati olehnya, yang di dalamnya termasuk keridhaan dan kepuasan walaupun nikmat yang dirasa hanya sedikit.

2. Kelebatan pohon yang tumbuh subur yang dilukiskan dengan kalimat sakarat asy-syajarat

3. Sesuatu yang tumbuh di tangkai pohon parasit 4. Pernikahan yang sudah terlepas dari hukum haram

Ibnul Qayyim ra dalam Al-Fauzan (2005) menjelaskan bahwa syukur dibangun atas lima sendi, yang mana syukur tidak akan sempuna tanpa kelimanya. Kelima sendi tersebut adalah:

1. Ketundukkan orang yang bersyukur kepada Allah 2. Kecintaan kepada Allah

3. Pengakuan atas nikmat-nikmat Allah

4. Pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya

5. Tidak menggunakannya pada hal-hal yang dibenci-Nya

Orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui nikmat Allah dan mengakui Allah sebagai pemberinya, tunduk kepada-Nya, cinta kepada-Nya, ridha terhadap-Nya, serta mempergunakan nikmat itu dalam hal yang disukai Allah dalam rangka taat kepada-Nya. Karena itu, syukur harus disertai ilmu dan amal yang didasari oleh ketundukkan serta kecintaan kepada Allah Pemberi Nikmat (Al Fauzan, 2005).

Ibnu Manzhur mengatakan bahwa syukur adalah membalas kenikmatan (kebaikan orang lain) dengan ucapan, perbuatan dan niat. Seseorang harus menyampaikan pujian (sanjungan) kepada yang memberinya dengan ucapan, dengan ketaatan sepenuhnya, serta berkeyakinan bahwa yang memberinya adalah tuannya (dalam Al Fauzan, 2005).

Dalam Hawwa (2002) menyatakan bahwa syukur adalah pengakuan terhadap nikmat pemberi nikmat dengan penuh ketundukan maka pendapat

memandang kepada perbuatan lisan disamping sebagain keadaan hati. Selain itu ada pendapat lain menyebutkan syukur adalah pujian atas pemberi kebaikan dengan menyebut kebaikan-Nya maka pendapat ini memandang kepada amal lisan semata-mata. Adapun pendapat yang menyatakan syukur adalah senantiasa berada (i’tikaf) pada hamparan kehadiran hati (syuhud) dengan terus menerus menjaga kehormatan maka pendapat inilah yang paling mencakup makna syukur, dan hanya melisan yang tak terliputi di dalamnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat baik dengan hati, lisan maupun perbuatan.

2.3.2. Aspek-aspek Rasa Syukur

Menurut Syara’ syukur dibangun oleh tiga rukun atau sendi yaitu (dalam Al Fauzan, 2005):

1. Syukur dengan hati

Syukur dengan hati yaitu pengakuan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, sebagai kebaikan dan karunia Sang Pemberi nikmat kepada hamba-Nya. Manusia tidak mempunyai daya dan upaya untuk mendatangkan nikmat itu, hanya Allah lah yang dapat menganugerahkannya tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun dari hamba-Nya. Sebagai seorang hamba, ia harus menunjukkan bahwa dirinya

sangat membutuhkan nikmat itu, merasa cukup dengan nikmat yang telah diberikan, dan tidak merasa puas dengan syukur yang telah ia lakukan. Allah berfirman “Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya).” (Q.S. An Nahl : 53)

Syukur dengan hati akan membuat seseorang merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, hingga ia tidak akan lupa kepada Allah Pemberiannya. Syukur dengan hati akan membuat seorang hamba menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan berkeluh kesah, atau menghujat kepada Allah SWT, walaupun nikmat yang diterima dinilai kecil. Ketahuilah bahwa tidak sempurna tauhid seorang hamba hingga ia mengakui bahwa semua nikmat lahir dan batin yang diberikan kepadanya dan kepada makhluk lainnya, semua itu berasal dari Allah, kemudian ia menggunakannya untuk taat dan mengabdi kepada-Nya.

Orang yang menyatakan dengan hatinya bahwa semua nikmat berasal dari Allah, tapi terkadang dengan lisannya ia menyandarkan nikmat itu kepada Allah, terkadang kepada diri dan jerih payahnya sendiri ataupun kepada usaha orang lain, maka ia wajib bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi menyandarkan semua nikmat kecuali kepada Pemiliknya (Allah).