ABSTRAK

Homba, Carlos Venansius. 2016. Bentuk-bentuk Counter-Hegemoni dalam Novel Kuil di Dasar Laut Karya Seno Joko Suyono: Perspektif Antonio Gramsci. Skripsi Strata Satu (S-1). Yogyakarta: Sastra Indonesia. Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini mengangkat topik bentuk-bentuk counter-hegemoni dalam novel Kuil di Dasar Laut karya Seno Joko Suyono. Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan struktur cerita yang meliputi tokoh dan penokohan serta latar tempat dan waktu, (2) mendeskripsikan formasi intelektual berdasarkan perspektif Antonio Gramsci, dan (3) mendeskripsikan bentuk-bentuk counter-hegemoni. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. 1) Pendekatan stuktural digunakan untuk menganalisis struktur novel dan memberi gambaran mengenai isi novel Kuil di Dasar Laut. 2) Pendekatan Sosiologi Sastra dengan teori Hegemoni Antonio Gramsci digunakan untuk melihat relasi kekuasaan pemerintah dengan masyarakat sipil dan peran kaum intelektual sebagai penghubung antara dua entitas tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca catat dan teknik studi pustaka.

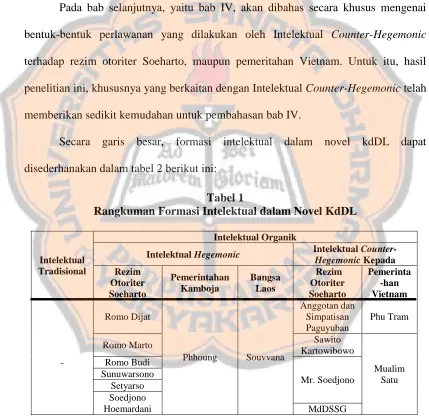

Hasil kajian ini dibagi menjadi tiga, yaitu analisis struktur cerita dalam novel, formasi intelektual, dan bentuk-bentuk counter-hegemoni. Tokoh utama dalam novel ini adalah Jeanne dan Suryo. Sedangkan tokoh tambahan terdiri dari anggota dan simpatisan Paguyuban Anggoro Kasih, Phu Tram, Mualim Satu, Souvvana, dan Phhoung. Latar terbagi menjadi dua. Pertama, latar tempat yang terdiri dari Jakarta, Jogja, Ngawi, Cilacap, Gunung Sapto Renggo, Situ Panjalu, Laut Cina Selatan, Kuil di Dasar Laut, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kedua, latar waktu yang terdiri dari tahun 1961, 1991, 1996, 1998, dan 2012. Tokoh-tokoh di atas dikategorikan dalam formasi intelektual yang terdiri dari Intelektual Tradisional dan Intelektual Organik. Intelektual yang kedua masih dapat dibagi lagi menjadi Intelektual Hegemonic dan Intelektual Counter-Hegemonic. Tidak satu pun tokoh yang masuk dalam kategori Intelektual Tradisional. Romo Dijat, Romo Marto, Romo Budi, Sunuwarsono, Setyarso, Soedjono Hoemardani, Souvvana, dan Phhoung masuk dalam Intelektual Hegemonic. Anggota dan simpatisan Paguyuban Anggoro Kasih, Pak Sawito Kartowibowo dan rekannya Mr. Soedjono, Phu Tram, Mualim Satu, dan MdDSSG masuk dalam kategori Intelektual Counter-Hegemonic.

ABSTRACT

Homba, Carlos Venansius. 2016. The Forms of Counter-Hegemony in Kuil di Dasar Laut Novel By Seno Joko Suyono: Antonio Gramsci’s Hegemoni Perspective. Bachelor of Science Essay. Yogyakarta: Indonesian Literature. Faculty of Literature. Sanata Dharma University.

This research raises the forms of counter-hegemony in Kuil di Dasar Laut novel. Research purposes are 1) describing the structure of Kuil di Dasar Laut novel including characters and characterizations and setting of place and time, 2) describing the formation of intellectual with perspective of Antonio Gramsci, 3) describing the forms of counter-hegemony. This research using two main approaches, i.e. 1) Structural approach is used to analyze the structure of the novel and give illustration about the content of Kuil di Dasar Laut novel. 2) Sociology of Literature approach with Hegemony of Antonio Gramsci theory is used to analyzing the power relation of government with civil society and the role of intellectual as connector between the two entities. The method used in this research is description qualitative method. The data collecting technique are note-reading technique and library research technique .

The result of the study is divided into three parts, analyzing of story structure of the novel, formation of intellectual, and forms of counter-hegemony. The main character in this novel are Jeanne and Suryo. While the additional character consists of members and sympathisesrs of Paguyuban Anggoro Kasih, Phu Tram, Mualim Satu, Souvvana, and Phhoung. The setting is devided into two parts. First, setting of place consist of Jakarta, Jogja, Ngawi, Cilacap, Sapto Renggo Mountain, Situ Panjalu, South China Sea, Kuil di Dasar Laut, Laos, Kamboja, and Vietnam. Second, setting of time consist of 1961, 1991, 1996, 1998, and 2012. The characters above categorized in the formation of intellectual consist of Traditional Intellectual and Organic Intelectual. The second intellectual can be divided into Hegemonic Intellectual and Counter-Hegemonic Intellectual. None of the character that come in Traditional Intellectual category. Romo Dijat, Romo Marto, Romo Budi, Sunuwarsono, Setyarso, Soedjono Hoermardani, Souvvana, and Phhoung come in Hegemonic Intellectual. Members and sympathisers of Paguyuban Anggoro Kasih, Sir Sawito Kartowibowo, and his colleague Mr. Soedjono, Phu Tram, Mualim Satu, and MdDSSG in the category of Counter-Hegemonic Intellectual.

BENTUK-BENTUK COUNTER-HEGEMONI

DALAM NOVEL KUIL DI DASAR LAUT

KARYA SENO JOKO SUYONO: PERSPEKTIF ANTONIO GRAMSCI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia

Program Studi Sastra Indonesia

Oleh

Carlos Venansius Homba

NIM 124114020

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

i

BENTUK-BENTUK COUNTER-HEGEMONI

DALAM NOVEL KUIL DI DASAR LAUT

KARYA SENO JOKO SUYONO: PERSPEKTIF ANTONIO GRAMSCI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia

Program Studi Sastra Indonesia

Oleh

Carlos Venansius Homba

NIM 124114020

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

vi

PERSEMBAHAN

Hidup itu mukjizat

Sekali pun gunung terlampau tinggi membendung hasrat

Kita tetap dapat menaklukkannya dengan mendaki

Karya ini kupersembahkan kepada orangtuaku Albertus Homba dan Florence Bani

Saudara terkasihku Alfrida Natalia Homba dan Barnabas Homba

P. Jack,C.Ss.R. dan P. Rano, C.Ss.R.

vii MOTTO

“Biarlah perkara kemarin menjadi alasan untuk tidak kembali berputus asa”

Kemerdekaan sejati terletak pada pilihan yang sejati pula.

Dengan menyerah kepada Tuhan,

manusia menjadi merdeka sejati.

(Driyarkara, 1966)

Janganlah mengira kita sudah cukup berjasa dengan segitiga warna.

Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai,

berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat.

viii

KATA PENGANTAR

Saya sungguh yakin bahwa penyelesaian skripsi yang berjudul Bentuk-bentuk

Counter-Hegemoni dalam Novel Kuil di Dasar Laut Karya Seno Joko Suyono:

Perspektif Antonio Gramsci ini atas perkenanan Tuhan yang Mahakuasa. Ia hadir

dalam hati semua orang yang selama ini telah mendukung saya dengan berbagai

bentuk dan cara masing-masing.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak,

skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, dari hati yang paling

dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum. yang telah bersedia menjadi pembimbing I

dan memberikan banyak masukan berharga. Penulis menyadari bahwa

semangat beliau juga banyak mempengaruhi arah penulisan skripsi ini.

2. Drs. B. Rahmanto, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan

diri untuk menilik dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Ari Subagyo, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan

sekaligus merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra yang juga ikut

mendorong dan menyemangati penulis.

4. Seluruh jajaran pejabat dan dosen Program Studi (Prodi) Sastra Indonesia, S.E

Peni Adji, M.Hum. selaku Kaprodi; Dr. P. Ari Subagyo, M.Hum.; Drs. Hery

Antono, M.Hum. sebagai Wakaprodi yang juga telah banyak memberikan

ix

M.Hum. yang telah memberikan banyak petuah kepada penulis; Dra.

Fransisca Tjandrasih Adji, M.Hum.; Sony Christian Sudarsono, M.Hum. yang

juga turut memberikan semangat kepada penulis.

5. Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Sanata Dharma yang telah membantu

penulis memperoleh referensi yang dibutuhkan.

6. Kedua orangtuaku, Bapak Albertus Homba dan Ibu Florence Bani yang telah

memberikan dukungan doa, motivasi, dan materiil.

7. Kedua kakakku, Alfrida Natalia Homba dan Barnabas Homba yang telah

memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.

8. P. Jackobus Umbu Warata, C.Ss.R. dan P. Bartolomeus Farano Loja Nedy,

C.Ss.R. dan para donatur yang telah memberikan pilihan, motivasi, dan

dukungan, baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

9. Teman terbaikku Desy Crissie Radja bersama ibunya Dra. Clara E.M.

Talahatu yang secara langsung ataupun tidak langsung telah mendukung dan

memberikan banyak kesempatan untuk belajar bersama.

10.Seluruh teman Prodi Sastra Indonesia dan secara khusus Angkatan 2012 dan

teman baikku, Roby, Bella, Patrick, Santi, Willy, Venta, Lina, Dorce, Mei,

Peng, Novia, Ovi, Reta, Gaby, Silvy, dan Ria Puji Utami.

11.Seluruh keluarga besar Bengkel Sastra yang telah memberikan banyak

kesempatan kepada saya untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi

x

12.Keluarga besar Komuniatas Studi Kebangsaan (KSK) Universitas Sanata

Dharma yang telah banyak menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi

ini. Bersama KSK, penulis diberi kesempatan untuk belajar mengenai

organisasi, ilmu kepemimpinan, dan kepekaan sosial.

13. Keluarga besar Komunitas Belajar Anak Omah Pohon yang telah

memberikan penyadaran kepada penulis akan pentingnya perhatian kepada

perkembangan anak melalui pendidikan yang menyenangkan dan kreatif.

Penulis menyadari bahwa banyak lagi yang belum sempat disebukan. Semoga

semua orang atas jasa baik mereka diberkati oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap kiranya skripsi ini

memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan pendidikan Sastra Indonesia.

Penulis

xi ABSTRAK

Homba, Carlos Venansius. 2016. Bentuk-bentuk Counter-Hegemoni dalam Novel Kuil di Dasar Laut Karya Seno Joko Suyono: Perspektif Antonio Gramsci. Skripsi Strata Satu (S-1). Yogyakarta: Sastra Indonesia. Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini mengangkat topik bentuk-bentuk counter-hegemoni dalam novel Kuil di Dasar Laut karya Seno Joko Suyono. Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan struktur cerita yang meliputi tokoh dan penokohan serta latar tempat dan waktu, (2) mendeskripsikan formasi intelektual berdasarkan perspektif Antonio Gramsci, dan (3) mendeskripsikan bentuk-bentuk counter-hegemoni. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. 1) Pendekatan stuktural digunakan untuk menganalisis struktur novel dan memberi gambaran mengenai isi novel Kuil di Dasar

Laut. 2) Pendekatan Sosiologi Sastra dengan teori Hegemoni Antonio Gramsci

digunakan untuk melihat relasi kekuasaan pemerintah dengan masyarakat sipil dan peran kaum intelektual sebagai penghubung antara dua entitas tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca catat dan teknik studi pustaka.

Hasil kajian ini dibagi menjadi tiga, yaitu analisis struktur cerita dalam novel, formasi intelektual, dan bentuk-bentuk counter-hegemoni. Tokoh utama dalam novel ini adalah Jeanne dan Suryo. Sedangkan tokoh tambahan terdiri dari anggota dan simpatisan Paguyuban Anggoro Kasih, Phu Tram, Mualim Satu, Souvvana, dan Phhoung. Latar terbagi menjadi dua. Pertama, latar tempat yang terdiri dari Jakarta, Jogja, Ngawi, Cilacap, Gunung Sapto Renggo, Situ Panjalu, Laut Cina Selatan, Kuil di Dasar Laut, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kedua, latar waktu yang terdiri dari tahun 1961, 1991, 1996, 1998, dan 2012. Tokoh-tokoh di atas dikategorikan dalam formasi intelektual yang terdiri dari Intelektual Tradisional dan Intelektual Organik. Intelektual yang kedua masih dapat dibagi lagi menjadi Intelektual Hegemonic dan Intelektual Counter-Hegemonic. Tidak satu pun tokoh yang masuk dalam kategori Intelektual Tradisional. Romo Dijat, Romo Marto, Romo Budi, Sunuwarsono, Setyarso, Soedjono Hoemardani, Souvvana, dan Phhoung masuk dalam Intelektual

Hegemonic. Anggota dan simpatisan Paguyuban Anggoro Kasih, Pak Sawito

Kartowibowo dan rekannya Mr. Soedjono, Phu Tram, Mualim Satu, dan MdDSSG masuk dalam kategori Intelektual Counter-Hegemonic.

xii ABSTRACT

Homba, Carlos Venansius. 2016. The Forms of Counter-Hegemony in Kuil di Dasar Laut Novel By Seno Joko Suyono: Antonio Gramsci’s Hegemony Perspective. Bachelor of Science Essay. Yogyakarta: Indonesian Literature. Faculty of Literature. Sanata Dharma University.

This research raises the forms of counter-hegemony in Kuil di Dasar Laut novel. Research purposes are 1) describing the structure of Kuil di Dasar Laut novel including characters and characterizations and setting of place and time, 2) describing the formation of intellectual with perspective of Antonio Gramsci, 3) describing the forms of counter-hegemony. This research using two main approaches, i.e. 1) Structural approach is used to analyze the structure of the novel and give illustration about the content of Kuil di Dasar Laut novel. 2) Sociology of Literature approach with Hegemony of Antonio Gramsci theory is used to analyzing the power relation of government with civil society and the role of intellectual as connector between the two entities. The method used in this research is description qualitative method. The data collecting technique are note-reading technique and library research technique .

The result of the study is divided into three parts, analyzing of story structure of the novel, formation of intellectual, and forms of counter-hegemony. The main character in this novel are Jeanne and Suryo. While the additional character consists of members and sympathisesrs of Paguyuban Anggoro Kasih, Phu Tram, Mualim Satu, Souvvana, and Phhoung. The setting is devided into two parts. First, setting of place consist of Jakarta, Jogja, Ngawi, Cilacap, Sapto Renggo Mountain, Situ Panjalu, South China Sea, Kuil di Dasar Laut, Laos, Kamboja, and Vietnam. Second, setting of time consist of 1961, 1991, 1996, 1998, and 2012. The characters above categorized in the formation of intellectual consist of Traditional Intellectual and Organic Intelectual. The second intellectual can be divided into Hegemonic Intellectual and Counter-Hegemonic Intellectual. None of the character that come in Traditional Intellectual category. Romo Dijat, Romo Marto, Romo Budi, Sunuwarsono, Setyarso, Soedjono Hoermardani, Souvvana, and Phhoung come in Hegemonic Intellectual. Members and sympathisers of Paguyuban Anggoro Kasih, Sir Sawito Kartowibowo, and his colleague Mr. Soedjono, Phu Tram, Mualim Satu, and MdDSSG in the category of Counter-Hegemonic Intellectual.

xiii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ... iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi

MOTTO ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

ABSTRAK ... xi

ABSTRACT ... xii

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 6

1.4 Manfaat Hasil Penelitian ... 7

1.4.1 Manfaat Teoretis ... 7

1.4.2 Manfaat Praktis ... 7

1.5 Tinjauan Pustaka ... 8

1.6 Landasan Teori ... 12

xiv

1.6.1.1 Tokoh dan Penokohan ... 13

1.6.1.2 Latar ... 18

1.6.1.2.1 Latar Tempat ... 19

1.6.1.2.2 Latar Waktu ... 19

1.6.2 Sosiologi Sastra ... 20

1.6.2.1 Analisis Hegemoni: Perspektif Antonio Gramsci ... 21

1.6.2.1.1 Formasi Kaum Intelektual ... 24

1.6.2.1.2 Counter-Hegemoni ... 30

1.7 Metodologi Penelitian ... 36

1.7.1 Pendekatan ... 36

1.7.2 Metode Penelitian ... 37

1.7.3 Teknik Penelitian ... 38

1.7.3.1 Teknik Pengumpulan Data ... 38

1.7.3.2 Teknik Analisis Data ... 38

1.7.3.3 Teknik Penyajian Data ... 39

1.8 Sumber Data ... 39

1.8.1 Sumber Data Primer ... 39

1.8.2 Sumber Data Sekunder ... 40

1.9 Sistimatika Penyajian ... 40

BAB II ANALISIS STRUKTUR CERITA NOVEL KUIL DI DASAR LAUT ... 42

2.1 Pengantar ... 42

xv

2.2.1 Tokoh Utama ... 45

2.2.2 Tokoh Tambahan ... 62

2.3 Latar ... 91

2.3.1 Latar Tempat ... 92

2.3.2 Latar Waktu ... 117

2.4 Rangkuman ... 121

BAB III FORMASI INTELEKTUAL DALAM NOVEL KUIL DI DASAR LAUT ... 126

3.1 Pengantar ... 126

3.2 Formasi Intelektual ... 129

3.2.1 Intelektual Tradisional ... 129

3.2.2 Intelektual Organik ... 130

3.2.2.1 Intelektual Hegemonic ... 133

3.2.2.2 Intelektual Counter-Hegemoni ... 143

3.3 Rangkuman ... 156

BAB IV BENTUK-BENTUK COUNTER-HEGEMONI DALAM NOVEL KUIL DI DASAR LAUT ... 158

4.1 Pengantar ... 158

4.2 Bentuk-bentuk Counter-Hegemoni ... 163

4.2.1 Perlawanan Keras ... 163

4.2.1.1 Menerbitkan Petisi ... 164

4.2.1.2 Aksi Demonstrasi ... 165

xvi

4.2.2.1 Tapak Tilas dan Tirakat ... 168

4.2.2.2 Menantang Maut ... 169

4.2.2.3 Mencari Ketenangan di Luar Negeri ... 176

4.2.3 Perlawanan Humanistik ... 178

4.2.3.1 Negosiasi dengan Penguasa ... 178

4.2.4 Perlawanan Metafisik ... 179

4.2.4.1 Bentuk Perlawanan Metafisik ... 181

4.3 Rangkuman ... 192

BAB V PENUTUP ... 196

5.1 Kesimpulan ... 196

5.2 Saran ... 203

DAFTAR PUSTAKA ... 204

xvii

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram Rangkuman Struktur Cerita Novel KdDL... 124

Tabel 1 Rangkuman Formasi Intelektual dalam Novel KdDL ... 157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra diciptakan oleh seorang sastrawan untuk dinikmati, dipahami,

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastrawan itu sendiri adalah anggota

masyarakat; ia terikat oleh status sosial tertentu. Sastra adalah lembaga sosial

yang menggunakan bahasa sebagai medium; bahasa itu sendiri merupakan ciptaan

sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah

suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan

antar-masyarakat, antara masyarakat dengan orang-perorang, antar-manusia, dan

antar-peristiwa yang terjadi di dalam batin seseorang. Bagaimana pun juga,

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang – yang sering menjadi

bahan sastra – adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau

masyarakat (Damono, 1978: 1). Dalam konteks ini, sastra bukanlah sesuatu yang

otonom, berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang terikat erat dengan situasi dan

kondisi lingkungan tempat karya itu dilahirkan (Jabrohim, 2015: 215).

Sebagai entitas yang memuat dimensi kehidupan masyarakat, karya sastra

bukan hanya sekadar dinikmati. Karya sastra juga dapat diteliti dan dianalisis

lebih jauh untuk menemukan gejala-gejala kehidupan masyarakat yang terkadung

di dalamnya.

Kisah mengenai kegelisahan masyarakat pada masa Orde Baru1 selalu

layak untuk dilihat kembali. Ada banyak karya sastra (salah satunya novel) yang

menggambarkan bentuk pergolakan batin dan perlawanan masyarakat pada rezim

ataupun situasi kehidupan yang mengekang kebebasannya sebagai manusia.

Kuil di Dasar Laut (selanjutnya disingkat “KdDL”) merupakan novel

karya Seno Joko Suyono yang juga membahas persoalan rezim otoriter Orde

Baru. Akan tetapi, karya ini tidak membahas secara spesifik seperti apa saja

bentuk otoriter yang ditunjukkan oleh rezim dan persoalan sosial politik yang

melilit kehidupan masyarakat Indonesia di akhir periode Orde Lama hingga

menyongsong Reformasi tersebut. Seno Joko Suyono justru membahas lebih jauh

mengenai sosok Soeharto; pimpinan rezim Orde Baru dengan segala kekuatan

mistik yang membentenginya. Kekuatan tersebut yang menopang Soeharto selama

puluhan tahun berkuasa.

Banyak massa dan simpatisan yang sebelumnya mendukung Soeharto,

kemudian berbalik melawannya karena kecewa dengan model kepemimpinan

Seoharto. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam kutipan (1).

(1) Pada mulanya mereka mendukung Soeharto, namun kemudian muncul kekecewaan besar terhadap jenderal itu. Mereka menganggap Soeharto salah jalan. Mereka menyesal telah memberikan sokongan moral kepadanya. Bapak-bapak itu adalah orang-orang yang merasa bersalah mendiamkan pengganyangan-pengganyangan yang dilakukan Soeharto (Suyono, 2014: 353).

1

Diskursus politik Orde Baru sebelumnya memang bertahan cukup lama.

Masyarakat berada di bawah sebuah kepatuhan buta. Tidak ada perlawanan

seolah-olah rezim Orde Baru begitu perkasa. Dalam kasus perlawanan di atas,

hegemoni integral (lih. Patria, 1999: 128) yang ditanamkan oleh Soeharto melalui

aparat hegemoninya (salah satunya ABRI) tidak dapat berjalan dengan baik.

Mulai muncul perlawanan di mana-mana meskipun tidak secara terbuka.

Beberapa perlawanan di antaranya justru dipilih lewat jalur metafisik, yaitu

dengan melakukan tirakat dan menyiksa diri berpuasa berhari-hari. Judul Kuil di

Dasar Laut rupanya memberikan gambaran yang kaya makna sekaligus merujuk

pada model perlawanan bawah tanah para anggota paguyuban. Tidak banyak yang

tahu mengenai perang tidak kasatmata ini, tetapi cukup menggerogoti emosional

Soeharto.

Kutipan (2) berikut ini menunjukkan bentuk perlawanan metafisik yang

dilakukan oleh salah satu tokoh dalam novel KdDL.

(2) Pak Sewaka semenjak 1996 “bersembunyi” di Solo..tak tahan. Ia keluar dari tempat pelariannya. Petilasan Banglampir adalah bekas tempat bermeditasi KiAgeng Pamanahan. Suryo mendengar ternyata sesampaian Pak Sewaka di sana, sudah banyak peziarah yang tidak dikenal. Mereka duduk mengambil posisi di pojok-pojok tertentu, juga di bangsal Prabayaksa. Mereka memperebutkan tusuk konde (Suyono, 2014: 361-362).

Tindakan yang diambil di atas merupakan bentuk yang dalam istilah

Gramsci disebut sebagai strategi alternatif (Patria, 1999: 170). Topik seputar

strategi alternatif serupa cukup banyak dinarasikan oleh Seno Joko Suyono

di atas memang belum pernah diteliti atau dideskripsikan dalam berbagai karya

sastra maupun risalah ilmiah lainnya.

KdDL dipilih karena beberapa alasan. Pertama, sebagai novel yang belum

lama beredar, masih sedikit yang meneliti KdDL. Sejauh ini, KdDL baru sebatas

menjadi bahan resensi sastra oleh beberapa orang seperti Dr. Yoseph Yapi Taum,

M.Hum. dalam kolom resensi Kompas Minggu, edisi 26 April 2015, Is Mujiarso –

kontributor portal berita online “detik.com” – dalam kolom seni detik.com

terbitan Rabu, 24 Juni 2015, dan beberapa orang lainnya. Dengan demikian, nilai

novelty-nya bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, peneliti cukup tertarik dengan model pendekatan Hegemoni

Gramsci dan KdDL sangat cocok dianalisis dengan menggunakan pendekatan

tersebut. Ada sekian banyak persoalan hegemonik yang terajut dalam alur cerita

novel KdDL. Persoalan tersebut turut berkembang hingga melahirkan berbagai

aksi perlawanan. Aksi perlawanan tersebut muncul oleh karena berbagai alasan.

Kutipan (3) berikut menunjukkan salah satu aksi perlawanan masyarakat dalam

novel KdDL dengan penyebabnya.

(3) “Tahun 1935 di daerah tambak Merang, Wonogiri, terjadi

kerusuhan petani. Petani-petani itu melawan pejabat-pejabat desa karena masalah tanah (Suyono, 2014: 205).

Tindakan menantang penguasa sebagaimana digambarkan dalam kutipan

(3) di atas akan menjadi fokus dari penelitian ini. Tindakan tersebut akan

diistilahkan dengan sebutan counter-hegemoni. Secara khusus persoalan ini akan

Ketiga, KdDL sarat dengan data-data yang detail dan menarik mengenai

bentuk-bentuk counter-hegemoni2. Keberadaan data tersebut kemudian menjadi

penting bagi peneliti untuk menyimpulkan sebuah hipotesis mengenai

bentuk-bentuk counter-hegemoni dalam suatu klasifikasi tertentu.

Keempat, analisis mengenai bentuk-bentuk counter-hegemoni ini

kemudian menjadi penting karena turut mengungkap bentuk perlawanan yang

sejauh ini tidak banyak diketahui orang. Selama ini, ketika membahas mengenai

kejatuhan rezim Orde Baru, pasti masyarakat hanya akan teringat mengenai aksi

heroik perlawanan fisik ribuan mahasiswa yang turun ke jalan-jalan. Akan tetapi,

ada juga bentuk perlawanan lain yang sebenarnya cukup digelisahkan Soeharto

saat itu.

Pembahasan penelitian ini dimulai dengan analisis struktur tokoh dan

penokohan serta latar, deskripsi formasi intelektual, lalu kemudian bentuk-bentuk

counter-hegemoni. Ketiga pokok bahasan di atas tentunya memiliki keterkaitan

satu dengan lainnya. Penelitian dimulai dengan menemukan struktur tokoh dan

penokohan serta latar3 agar dapat menunjukkan secara logis latar belakang

pemikiran dan karakter tokoh yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk

perlawanan mereka. Data mengenai tokoh dan penokohan juga akan membantu-

2

Untuk menghindari kekeliruan, pada pembahasan selanjutnya akan sering disebutkan frasa (Intelektual) Hegemonic dan (Bentuk-bentuk) counter-hegemoni. Counter-Hegemonic merujuk pada kategori intelektual tertentu dan counter-hegemoni merujuk pada gerakan perlawanan.

3

peneliti mengklasifikasikan tokoh ke dalam formasi kaum intelektual pada bab III.

Selanjutnya, pada bab IV, peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk

counter-hegemoni yang dilakukan oleh kaum intelektual. Penelitian akan diakhiri dengan

bab V yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan tiga masalah yang perlu dibahas

dalam penelitian ini. Masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimanakah struktur cerita dalam novel KdDL?

1.2.2 Bagaimanakah formasi intelektual dalam novel KdDL?

1.2.3 Bagaimanakah bentuk-bentuk counter-hegemoni yang terdapat dalam

novel KdDL?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tiga tujuan dalam penelitian

ini, yaitu:

1.3.1 Mendeskripsikan struktur cerita novel KdDL. Struktur cerita yang

dimaksudkan berkenaan dengan tokoh dan penokohan serta latar (tempat

dan waktu). Pokok masalah ini akan dibahas pada bab II.

1.3.2 Mendeskripsikan formasi intelektual dalam novel KdDL. Pokok masalah

ini akan dibahas pada bab III.

1.3.3 Menemukan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk counter-hegemoni yang

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan

manfaat praktis. Manfaat teoretis adalah manfaat penelitian bagi ilmu

pengetahuan dan manfaaat praktis adalah menfaat penelitian untuk profesi atau

pekerjaan tertentu.

1.4.1 Manfaat Teoretis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai model

pendekatan Hegemoni Antonio Gramsci, khususnya mengenai upaya

untuk melahirkan wacana/ideologi tandingan sebagai bentuk perang

posisi terhadap kelas dominan yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh

rezim pemerintahan. Istilah perang posisi tersebut dalam penelitian ini

disebut dengan counter-hegemoni.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai

bentuk-bentuk counter-hegemoni yang dilakukan masyarakat terhadap

rezim Orde Baru sehingga dapat ditumbangkan setelah kurang lebih 32

tahun berkuasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi siapa

pun yang berprofesi dalam bidang sastra dan pendidikan untuk mengenal lebih

jauh mengenai karya-karya yang memuat persoalan hegemonik. Guru bidang studi

ilmu Sejarah juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah

kekuasaan Soeharto dan bentuk-bentuk perlawanan metafisik terhadapnya.

Memang di masa post-modernisme sekarang ini, hal-hal yang berkaitan dengan

mistis sudah dianggap sebagai persoalan yang musyrik. Akan tetapi, paling tidak

wawasan ini menjadi penting sebagai sebuah pemahaman sejarah para siswa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Perbincangan mengenai counter-hegemoni dan persoalan rezim otoriter

Soeharto telah banyak dituliskan, baik dalam bentuk risalah ilmiah, maupun karya

sastra. Karya-karya tersebut antara lain, Sastra dan Politik (Taum, 2015),

Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat Sebuah Gagasan Politik Gramsci

Menentang Hegemoni Negara (Yody, 2003), Antonio Gramsci: Negara dan

Hegemoni (Patria, 1999), dan Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde

Baru (Dhakidae, 2003).

Buku Sastra dan Politik (2015) merupakan transformasi dari disertasi

doktoral Yoseph Yapi Taum yang banyak memberikan perhatian pada persoalan

Tragedi 1965 dan representasinya dalam karya-karya sastra, sinematografi, hingga

program-program indoktrinasi pemerintah Orde Baru. Secara mendalam, Taum

membongkar topik yang banyak dihindari oleh banyak orang pada masa Orde

Baru. Uraian-uraian yang dipaparkan cukup lancar dan meyakinkan. Dalam

membahas Tragedi 1965 itu, teks-teks yang dianalisis dibagi ke dalam 3 periode.

Dalam setiap periode itu, pemerintah Orde Baru memiliki watak yang

berbeda-beda. Buku inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya sastra bukan merupakan

Hegemoni Antonio Gramsci menjadi salah satu perspektif yang digunakan

oleh Taum. Tiga lokus pemikiran Gramsci, seperti hegemoni, ideologi, dan

peranan intelektual banyak dibahas dalam buku ini. Studi ini berfokus pada posisi

kaum intelektual dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan mereka. Buku

Sosial dan Politik cukup membantu peneliti sebagai salah satu referensi analisis

topik permasalahan rezim Orde Baru dengan pendekatan Hegemoni Gramsci.

Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat Sebuah Gagasan Politik

Gramsci Menentang Hegemoni Negara (2003) merupakan sebuah artikel karya

Wilfridus P. N. Yody yang dimuat di Majalah Ilmiah Mahasiswa Rajawali. Dalam

karya ini, Yody menilai proses penyebaran nilai-nilai oleh pemerintah tidak hanya

melulu melalui kekerasan, tetapi dapat juga melalui hegemoni negara. Secara

ringkas, Yody mengisahkan perjalanan Gramsci dan buah-buah pemikirannya

yang mencuat selama perjalanan intelektualnya. Pokok-pokok pemikiran Gramsci

yang ikut dibahas, yaitu hegemoni, negara (sebagai masyarakat sipil dan sebagai

masyarakat politik), hegemoni negara, peran kaum intelektual, dan perang

gerakan serta peran perang posisi. Semua pokok bahasan tersebut berkaitan erat

dengan pokok penelitian ini.

Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni (1999) merupakan buku yang

cukup banyak membahas mengenai Antonio Gramsci. Dalam kalangan peneliti,

karangan ini mengemukakan cetusan gagasan yang radikal dan tajam. Gramsci

menjadi tema sentral dalam kaitannya dengan teori Hegemoni. Melalui buku ini,

secara baik Patria menjabarkan saran yang diberikan oleh Gramsci bagi kalangan

penting untuk menentukan di pihak mana tokoh dan ideologi apa yang mereka

perjuangkan.

Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) merupakan

buku serius yang banyak membicarakan cendekiawan Indonesia dalam

hubungannya dengan Orde Baru. Kata cendekiawan ini merupakan istilah yang

dipakai oleh Daniel Dhakidae yang juga merujuk pada istilah intelektual. Sebelum

membicarakan lebih jauh mengenai relasi cendekiwan dengan kekuasaan Orde

baru, Dhakidae memulai bukunya dengan menyoal pendefenisian istilah

cendekiawan tersebut. Setiap orang dapat saja menyebut dirinya sebagai

intelektual, tetapi semua akan kembali pada penilaian masyarakat atas peran dan

sumbangsinya terhadap kehidupan masyarakat luas. Pada pembahasan

selanjutnya, Dhakidae membahas cukup rinci berbagai strategi politik Orde Baru

dan kekuatan-kekuatan yang bermain di belakangnya. Dengan data-data yang

cukup lengkap, semua hal diungkapkan dengan pertimbangan akademis yang

sangat matang.

Novel KdDL menjadi salah satu karya yang turut mengangkat persoalan

rezim Orde baru. Namun, persoalan yang diangkat bukan semata-mata berkenaan

dengan bentuk-bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan rezim penguasa.

Novel KdDL menyinggung lebih jauh mengenai aktor utama dari kaos yang

terjadi di masa Orde Baru tersebut. Dengan tokoh sentral seperti Jeanne dan

Suryo, KdDL mengungkapkan banyak hal mengenai lingkar spiritual Soeharto

beserta orang-orang di belakangnya, perlawanan yang dilakukan paguyuban

Secara mendalam, KdDL mengeksplorasi berbagai perjalanan perlawanan

orang-orang yang telah jenuh dengan model kepemimpinan Soeharto. Mereka

muncul sebagai gerakan yang berani menantang dengan berbagai cara. Sekian

karya di atas membahas mengenai polemik selama kekuasaan Orde Baru

berlangsung. Pendekatan Hegemoni Gramsci yang dikerucutkan pada topik

seputar hegemoni, negara, dan peranan intelektual, berbagai gejala yang memicu

perlawanan hingga bentuk-bentuk perlawanan (counter-hegemoni) yang

dilakukan oleh kaum intelektual, baik melalui perlawanan keras, pasif, maupun

humanis. Namun, novel KdDL membahas sisi lain kehidupan Soeharto dan

bentuk perlawanan yang berbeda atasnya. Perlawanan tersebut ialah perlawanan

kebatinan. Itulah sebabnya dalam penelitian ini kemudian muncul istilah

metafisik. Perlawanan tersebut bukanlah melalui perlawanan fisik yang kasatmata,

tetapi perlawanan tidak kasatmata yang hanya dimengerti dan dilihat oleh

orang-orang aliran kebatinan.

Selain itu, dalam novel KdDL juga ada bentuk counter-hegemoni lainnya.

Model counter-hegemoni tersebut bukanlah perlawanan politis yang secara jelas

menampilkan kontradiksi yang khas bahwa ada yang menyerang dan ada yang

diserang. Perlawanan tersebut berbentuk sebuah “pelarian diri” dari berbagai

kondisi yang menekan dengan mencari ketenangan di luar negeri, sebagaimana

dilakukan oleh Suryo dan Jeanne. Mereka berlari dari dampak aksi perlawanan

mereka yang sebenarnya secara periodik tidak lagi berdampak pada mereka.

Perlawanan terdahulu dilakukan selama masa kekuasaan Soeharto. Dampak dari

tahun Reformasi berlangsung. Dengan berada di luar negeri, Jeanne dan Suryo

yakin bisa terhindar dari teluh tersebut, meskipun sebenarnya tidak. Mereka masih

tetap melawan.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Analisis Struktural

Pada tahap awal, penelitian ini menggunakan model objektif yang

memberi perhatian khusus kepada karya sastra sebagai sebuah struktur. Metode

ini menjadi penting karena sebuah karya sastra merupakan keseluruhan, kesatuan

makna yang bulat, mempunyai koherensi intrinsik; dalam keseluruhan itu; setiap

bagian dan unsur memainkan peranan yang hakiki, sebaliknya unsur dan bagian

mendapat makna seluruhnya dari makna keseluruhan teks: lingkaran hermeneutik

(Teeuw dalam Sukada, 1987: 25). Untuk mengenal dan menganalisis karya sastra,

maka pendekatan ini menjadi penting agar peneliti dapat memahami secara

komprehensif “bangunan” karya sastra yang diteliti.

Salah satu konsep dasar yang menjadi ciri khas teori struktur adalah

adanya anggapan bahwa dalam dirinya sendiri, karya sastra merupakan suatu

struktur yang otonom yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang bulat

dengan unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalinan (Pradopo, dkk dalam

Jabrohim, 2015: 69).

Dalam kesatuan hubungan itu, setiap unsur atau anasirnya tidak memiliki

makna sendiri-sendiri, kecuali dalam hubungannya dengan anasir lain sesuai

dengan posisinya dalam keseluruhan struktur. Dengan demikian, struktur

tidak satu pun dapat mengalami perubahan tanpa menghasilkan perubahan dalam

semua anasir lain (Strauss dalam Teeuw, 1984: 140-141).

Dalam lingkup karya fiksi, Stanton mengungkapkan dalam Jabrohim

(2015: 72) perihal deskripsi unsur-unsur karya sastra. Unsur-unsur pembangun

struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita itu

sendiri terdiri atas tokoh, alur, dan latar. Sedangkan sarana sastra biasanya terdiri

atas sudut pandang, gaya bahasa, suasana, simbol-simbol, imaji-imaji, dan juga

cara pemilihan judul. Di dalam karya sastra, fungsi sarana sastra adalah

memadukan fakta sastra dengan tema sehingga makna karya sastra itu dapat

dipahami dengan jelas.

Dalam studi ini, peneliti hanya membatasi struktur penceritaan pada tokoh

dan penokohan serta latar tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan pertama, peneliti

berupaya untuk melakukan studi yang efisien dan efektif maka perlu ada

batasan-batasan yang tegas dari peneliti sesuai kebutuhan studi. Kedua, tokoh, latar tempat

dan waktu yang terdapat dalam penelitian ini terbilang cukup kompleks sehingga

perlu untuk dipilah dan disederhanakan. Ketiga, hasil dari analisis tokoh dan

penokohan tersebut membantu peneliti untuk merumuskan formasi intelektual

yang kemudian terlibat dalam counter-hegemoni. Kemudian latar tempat dan

waktu melengkapi konteks perlawanan itu terjadi.

1.6.1.1 Tokoh dan Penokohan

Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah

seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan, atau karakter dan

Istilah-istilah tersebut sebenarnya tidak menyaran pada pengertian yang persis

sama atau paling tidak dalam konteks ini akan digunakan pengertian yang

berbeda, walau memang ada di antaranya yang sinonim. Ada istilah yang

pengertiannya menyaran pada tokoh cerita dan atau “teknik” pengembangannya

dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 1995: 164-166).

Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya atau pelaku cerita, misalnya

sebagai jawaban terhadap pertanyaan: “Siapakah tokoh utama novel itu?” atau

“Ada berapa orang jumlah pelaku novel itu?”, atau “Siapakah tokoh protagonis

dan antagonis dalam novel itu?”, dan sebagainya. Watak, perwatakan, dan

karakter menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh

pembaca lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan

karakterisasi – karakterisasi juga sering disamakan artinya dengan karakter dan

perwatakan - menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan

watak(-watak) tertentu dalam sebuah cerita. Atau seperti dikatakan oleh Jones (1968: 33),

penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang

ditampilkan dalam sebuah cerita (ibid., 165).

Penggunaan istilah “karakter” (character) sendiri dalam berbagai literatur

bahasa Inggris menyarankan pada dua pengertian berbeda, yaitu sebagai

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi,

dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut (Stanton dalam

Nurgiyantoro, 1995: 165). Dengan demikian, character dapat berarti „pelaku

cerita‟ dan dapat pula berarti „perwatakan‟. Antara seorang tokoh dan perwatakan

Tokoh cerita (character) menurut Abrams (1981: 20) adalah orang(-orang)

yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dari kutipan

tersebut juga dapat diketahui bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas

pribadinya erat berkaitan dalam penerimaan pembaca. Dalam hal ini, khususnya

dari pandangan teori resepsi, pembacalah sebenarnya yang memberi arti

semuanya. Berkaitan dengan kasus kepribadian seorang tokoh, pemaknaan itu

dilakukan berdasarkan kata-kata (verbal) dan tingkah laku lain (nonverbal).

Pembedaan antara tokoh yang satu dengan yang lain lebih ditentukan oleh kualitas

pribadi daripada dilihat secara fisik (Nurgoyantoro, 1995: 165-166).

Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada

“tokoh” dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh

cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya

dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada

pembaca. Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Jika kita kembali ke pembagian

dikotomis bentuk dan isi, tokoh, watak, dan segala emosi yang dikandungnya itu

adalah aspek isi, sedangkan teknik perwujudannya dalam karya fiksi adalah

bentuk. Jadi, dalam istilah penokohan itu sekaligus terkandung dua aspek, yaitu isi

dan bentuk. Sebenarnya, apa dan siapa tokoh cerita itu tidak begitu penting selama

Nurgiyantoro, 1995: 167) atau pembaca dapat memahami dan menafsirkan

tokoh-tokoh itu sesuai dengan logika cerita dan persepsinya (ibid.,167).

Teknik pelukisan tokoh yang digunakan oleh Seno dalam novel KdDL

sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurgiyantoro (1995: 198-211) ialah teknik

dramatik. Penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik artinya mirip dengan

yang ditampilkan pada drama, dilakukan secara tidak langsung. Artinya,

pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah

laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita menunjukkan kediriannya

sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata,

maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga melalui peristiwa

yang terjadi.

Berhubungan dengan sifat kedirian tokoh tidak dideskripsikan secara jelas

dan lengkap, ia akan hadir kepada pembaca secara sepotong-potong dan tidak

sekaligus. Ia baru menjadi “lengkap” setelah pembaca menyelesaikan sebagian

besar cerita. Untuk memahami kedirian seorang tokoh, apalagi tergolong sebagai

tokoh kompleks, pembaca dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri.

Penampilan tokoh dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah teknik.

Mungkin sekali ada satu dua teknik yang lebih sering digunakan daripada

teknik-teknik yang lain tergantung pada selera atau kesukaan masing-masing pengarang.

Tentu saja hal itu terlepas dari tujuan estetis dan keutuhan cerita secara

keseluruhan. Berbagai teknik tersebut, yaitu melalui teknik cakapan, tingkah laku,

pikiran dan perasaan, arus kesadaran, reaksi tokoh, reaksi tokoh lain, pelukisan

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa

jenis penamaan berdasarkan dari sudut pandang mana itu dilakukan. Berdasarkan

sudut pandang dan tinjauan, seorang tokoh dapat dikategorikan ke dalam beberapa

jenis penamaan sekaligus, seperti tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh

protagonis dan tokoh antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, dan terakhir

tokoh statis dan tokoh berkembang (ibid., 176-194). Pada studi ini, digunakan

pembedaan tokoh utama dan tokoh tambahan saja. Pemilihan pembedaan tokoh

tersebut digunakan karena dalam KdDL terdapat banyak sekali tokoh yang

terlibat. Akan tetapi, ada dua tokoh utama yang menjadi pusat cerita dan sekaligus

penggerak alur cerita secara keseluruhan.

1.6.1.1.1 Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel

bersangkutan. Ia merupakan tokoh paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku

kejadian maupun yang dikenai kejadian (ibid., 176-177). Oleh karena tokoh utama

selalu disebutkan dalam cerita dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain,

ia/mereka sangat menentukan perkembangan alur. Tokoh utama dalam sebuah

novel bisa lebih dari satu orang (ibid., 177). Di samping itu, tokoh tambahan

hanya merupakan pelengkap dari suatu cerita. Tokoh tambahan selalu berada di

sekitar tokoh utama.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pembedaan antara

tokoh utama dan tokoh tambahan tidak dapat dilakukan secara eksak. Pembedaan

itu lebih bersifat gradasi, kadar keutamaan tokoh-tokoh itu bertingkat: tokoh

memang) tambahan. Peneliti hanya menggunakan dua kategori besar, yaitu tokoh

utama dan tokoh tambahan. Dalam studi ini, penelitian hanya dibatasi pada

tokoh-tokoh yang terlibat pada kegiatan counter-hegemoni maupun tokoh-tokoh-tokoh-tokoh yang

memiliki pengaruh besar kepada tokoh utama. Pembatasan ini dilakukan dengan

maksud untuk membatasi kompleksitas tokoh dan penokohan dalam novel KdDL.

1.6.1.2 Latar

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat,

waktu, dan sosial. Ketiga unsur ini walaupun masing-masing menawarkan

permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada

kenyataannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang

lainnya (ibid.,227).

Dalam studi ini, peneliti membatasi pada latar tempat dan waktu saja

dengan alasan yang telah disebutkan pada butir 6.1 tentang analisis struktural.

Selain itu, latar sosial tidak diteliti secara terpisah karena dalam studi ini,

diupayakan untuk sekaligus dibahas pada analisis latar tempat. Gambaran

mengenai latar sosial juga akan ditambahkan dalam pembahasan bab IV. Tempat

dan waktu yang dianalisis pun dibatasi pada lokasi dan waktu terjadinya

1.6.1.2.1 Latar Tempat

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat dipergunakan mungkin berupa

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama

yang jelas (ibid., 227).

Latar tempat dalam sebuah novel biasanya meliputi berbagai lokasi. Ia

akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sejalan dengan

perkembangan plot dan tokoh. Dari sekian banyak tempat yang disebutkan, tentu

saja tidak semuanya fungsional dan sama pentingnya (ibid., 229).

1.6.1.2.2 Latar Waktu

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa

-peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya, atau

dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah (ibid., 230).

Latar waktu dalam fiksi dapat menjadi dominan dan fungsional jika

digarap secara teliti, terutama jika dihubungkan dengan waktu sejarah. Namun,

hal itu membawa juga sebuah konsekuensi, yaitu sesuatu yang diceritakan harus

sesuai dengan perkembangan sejarah. Segala sesuatu yang menyangkut hubungan

waktu, langsung atau tidak langsung, harus sesuai dengan waktu sejarah yang

menjadi acuannya. Jika terjadi ketidaksesuaian waktu peristiwa antara yang terjadi

di dunia nyata dengan yang terjadi di dalam karya fiksi, dapat menyebabkan cerita

menjadi tidak wajar, tidak masuk akal, dan pembaca akan merasa dibohongi. Hal

urutan (perkembangan) waktu (sejarah). Dengan demikian, anakronisme lebih

menyaran pada hal-hal yang bersifat negatif (ibid., 231).

1.6.2 Sosiologi Sastra

Pragmatika adalah studi sastra yang menekankan aspek manfaat. Sastra

ditulis tentu ada manfaatnya. Sastra dilisankan, ada manfaatnya bagi audien.

Begitu pula sosiologi sebagai ilmu bantu sastra, sering berupaya memanfaatkan

sastra secara sosial. Sosiologi Sastra merupakan wilayah studi sastra yang

menekankan aspek-aspek pragmatik sosial sastra. Aspek pragmatik itu perlu

ditafsirkan, hingga memperoleh makna yang hakiki (Endraswara, 2013: 1). Esensi

Sosiologi Sastra sebenarnya terletak pada sebuah cara pandang bahwa karya sastra

merupakan produk sosial budaya dan bukan hanya hasil dari dari estetika semata.

Ruang sosial selalu ada kaitannya dengan sejarah. Sejarah terjadinya apa

saja, menjadi ruang penting dalam sastra. Ruang dan sejarah hanya ada dalam

kesadaran yang dibangkitkan oleh permainan estetika. Seperti banyak bidang

Sosiologi Sastra memiliki perbedaan dengan sejarah. Namun, keduanya saling

membutuhkan (Endraswara, 2013: 28).

Tekanan sosial dan politik yang terjadi di dalam masyarakat dapat menjadi

bahan bagi sastrawan. Bahan tanggapan evaluatif merupakan sumber utama

penciptaan karya sastra adalah tentu saja menyangkut berbagai masalah politik.

Dalam skala besar, perubahan yang terjadi selama di antara budaya. Berbagai

peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti pada masa Orde Baru hingga Reformasi

telah menimbulkan masalah yang kemudian ditanggapi dan dievaluasi oleh

mendapat tanggapan dan penelitian yang khas pula. Penelitian jenis ini

memerlukan data yang tidak hanya dari buku yang merupakan sumber utama,

tetapi juga informasi mengenai perubahan sosial yang ada pada zaman itu – yang

perlu diintegrasikan dalam analisis.

Untuk melihat fenomena yang terjadi pada zaman dalam konteks novel

KdDL, peneliti menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk

menganalisis bebagai gejala zaman yang terjadi semasa Orde Baru, khususnya

mengenai peran kekuasaan pemerintahan Soeharto dan dampak perlawanan atas

kekuasaannya.

1.6.2.1 Analisis Hegemoni: Perspektif Antonio Gramsci

Secara etimologi kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani “egemonia”

atau “egemon”, yang berarti „pemimpin atau penguasa dalam konotasi yang

berhubungan dengan konteks kenegaraan (Yody, 2003: 111). Berdasarkan Mish

(1993:538), kata “hegemoni‟ didefinisikan sebagai „preponderant influence or

authority over others’. Dalam bahasa Indonesia, defenisi tersebut dapat dimaknai

bahwa hegemoni merupakan sebuah kebijaksanaan atau pengaruh besar yang

dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu terhadap seseorang atau kelompok

lain. Akar pemikiran Hegemoni menurut Gramsci sebenarnya diambil secara

dialektis lewat dikotomi tradisional karakteristik pemikiran politik Italia dari

Machiavelli sampai Pareto dan beberapa bagian lainnya diambil dari Lenin

(Patria, 1999: 119). Konsepsi yang diambil tersebut berkaitan dengan kekuatan

(force) dan persetujuan (consent). Selanjutnya, Gramsci mengatakan bahwa kelas

melalui peran kepemimpinan intelektual dan moral. Cara yang terakhir ini yang

kemudian disebut sebagai hegemoni.

Hegemoni yang dikembangkan Gramsci tidak sebatas pada bidang politik.

Hegemoni menyangkut persoalan ideologi dan kebudayaan. Hegemoni sebagai

konsep yang dikembangkan oleh Gramsci menggambarkan bahwa dominasi suatu

kelas (dominan) atas kelas lainnya (subordinat) terjadi karena aspek

ideologi-politis. Meskipun paksaan politis selalu berperan, tetapi ideologi lebih signifikan

mendapatkan persetujuan secara sadar dari kelas subordinat (Abercrombie dalam

Kurniawan, 2012: 72). Namun demikian, persetujuan sadar ini lebih penting

dalam suatu pemerintahan. Hegemoni inilah yang menjadikan kekuasaan suatu

kelas terhadap kelas lainnya bisa berlangsung. Di sini, Gramsci lebih condong

mengembangkan model dominasi kekerasan, seperti yang dikemukakan oleh

Marx dan Lenin tentang kesadaran kelas sebagai basis revolusi kelas proletar

terhadap kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum borjuis (Kurniawan,

2012: 72).

Kesadaran kelas proletariat di atas sebenarnya menjadi titik awal

pemikiran hegemoni Gramsci yang mempertanyakan ramalan Marx-Engels.

Dalam Thucer, (1978:483) sebagaimana dikutip oleh Gramsci (Patria, 1999: 114)

menyebutkan ramalan tersebut.

Kejatuhan borjuis dan kemenangan proletar adalah hal yang sama sekali tidak bisa dihindari.

Akan tetapi, dalam kondisi masyarakat Gramsci waktu itu - mayoritas

berprofesi sebagai buruh tidak muncul adanya indikasi revolusi. Mereka justru

dengan tenang menerima dominasi kaum borjuis. Ia mempertanyakan bagaimana

kaum borjuis mampu mempertahankan dan mengontrol dominasinya atas kaum

proletar waktu itu.

Pada akhirnya, Gramsci menyadari bahwa kaum pemilik modal saat itu

menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara hegemoni.

Hegemoni menjadi asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang membentuk makna dan

mendefenisikan realitas bagi mayoritas masyarakat dalam kebudayaan tertentu.

Karena kaum borjuis yang menguasai basis ekonomi dan menetapkan

elemen-elemen suprastruktur seperti musik, sastra, seni, dan sebagainya, maka mereka

mendapat dukungan spontan dari kelas pekerja (Taum, 2015: 37). Kaum proletar

akhirnya tidak lagi menyadari bentuk-bentuk kekuasaan yang meliputi kehidupan

mereka. Segala kebijakan dan sikap pemilik modal diterima sebagai common

sense.

Titik tolak pemikiran Gramsci yang digunakan sebagai sebuah analisis

sebenarnya bertolak dari adanya niat untuk menantang hegemoni

negara/penguasa. Dalam studi ini, penelitian dipusatkan pada berbagai upaya yang

digunakan oleh kaum intelektual untuk membangun kesadaran kritis masyarakat

atas dasar ketidakpuasannya terhadap penguasa. Kesadaran kritis tersebut yang

Dalam penelitian ini, bentuk-bentuk counter-hegemoni tersebut akan

diklasifikasikan sesuai dengan yang terdapat dalam novel KdDL.

1.6.2.1.1 Formasi Intelektual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV, kata “formasi”

mengandung pengertian „susunan (pegawai, pengurus, kabinet, pesawat terbang,

dsb)‟ (Sugono, 2008: 396). Sedangkan kata “intelektual” mengandung arti „(a)

cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, (b) (yang)

mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan, (c) totalitas pengertian atau

kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman‟ (Sugono,

2008: 541). Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, maka “formasi

intelektual” dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur orang-orang yang

memiliki kecerdasan dan pemikiran yang jernih atas ilmu pengetahuan.

Diskursus mengenai formasi intelektual menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari konsep pemikiran Gramsci. Prison Notebooks yang telah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Catatan-catatan Penjara Antonio

Gramsci (Utomo, 2013) membahas secara khusus formasi intelektual di bagian

awal buku tersebut. Gramsci memang tidak mendefenisikan secara khusus

mengenai formasi intelektual. Akan tetapi, ia menjabarkan bagaimana kemudian

intelektual-intelektual terbagi ke dalam dua kategori intelektual berdasarkan

hubungan seorang intelektual dengan kelompok sosial tertentu. Gramsci membagi

kaum intelektual menjadi dua kategori, yaitu Intelektual Tradisional dan

bahwa gagasannya ini akan berhadapan dengan bahaya skematisasi dan kebutuhan

akan analisis historis yang konkret (Patria, 1999: 159).

Formasi intelektual kemudian menjadi sedikit kompleks karena kata

“intelektual” sendiri memiliki makna yang cukup luas untuk dijelaskan dalam

sebuah defenisi yang sederhana. Menurut Gramsci, semua manusia adalah

intelektual, sehingga seseorang dapat mengatakan bahwa: namun tidak semua

orang dalam masyarakat mempunyai fungsi intelektual (Utomo, 2003: 12-13).

Permasalahannya ialah seperti apa batasan-batasan yang jelas sehingga seorang

masyarakat dikatakan sebagai intelektual, dan indikator apa yang menunjukkan

bahwa seorang masyarakat telah menjalankan fungsi intelektualnya.

Kesulitan memaknai intelektual juga dipersoalkan oleh Dhakidae (ia

mengistilahkan intelektual dengan kata cendikiawan). Untuk memisahkan

cendekiawan dengan bukan cendekiawan demikian cairnya sehingga menorehkan

garis pemisah yang mustahil, bagaikan menggores garis di atas air yang mengalir.

Siapa pun yang pernah duduk di bangku sekolah dengan sendirinya

menghidupkan khayalan tentang dirinya sebagai bagian dari kaum

cerdik-cendekia (Dhakidae, 2003: 1). Namun, tidak semua cerdik-cendekiawan adalah lulusan

universitas atau sebuah lembaga pendidikan tertentu4.

4

Kesulitan pemisahan tersebut rupanya tidak melulu berakhir pada sebuah

kebuntuhan. Dhakidae menyebutkan bahwa sebenarnya pemaknaan mengenai

kecendekiaan seseorang berkenaan dengan suatu pola hubungan. Seorang

cendekiawan ditentukan oleh suatu subjektivitas yang keras terutama dalam

persepsi yang baik tentangnya, tetapi juga persepsi tersebut mendapatkan

pengaruh dari posisi seseorang dalam medan sosial (Social Field). Seorang

cendekiawan harus terlibat dalam sebuah diskursus publik. Kesepian dari seorang

mistikus di puncak Gunung Merbabu tidak serta-merta memasukkannya ke dalam

sebuah komunitas kaum cendekiawan sampai dia turun gunung dan melibatkan

dirinya dalam diskursus publik. Keterlibatannya dalam mengolah modal sosial,

modal simbolik, dan juga tidak kurang dalam model ekonomis memegang peran

menentukan.

Gramsci juga memberi batasan yang jelas berkaitan dengan pemaknaan

atas kata intelektual. Kata “intelektual” di sini harus dipahami tidak dalam

pengertian yang biasa, melainkan suatu strata sosial yang menyeluruh

menjalankan suatu fungsi organisasional dalam pengertian luas – entah dalam

lapangan produksi, kebudayaan, ataupun dalam administrasi politik. Mereka

meliputi kelompok-kelompok, misalnya dari pegawai junior dalam ketentaraan

Dalam pengertian Gramsci, konteks intelektual berbeda dengan

pemahaman intelektual yang dianut oleh filsuf-filsuf idealis5. Gramsci

berpendapat bahwa intelektual berbeda dan muncul dari luar hubungan-hubungan

produksi. Intelektual terlepas dari pemahaman yang melulu berdasarkan

penafsiran ekonomistik dari realitas atas peran politik dari kaum intelektual.

Mereka juga hadir dalam bidang sosial politik. Intelektualitas menurut Gramsci

tidak selalu mengacu pada aktivitas berpikir. Istilah ini lebih merujuk pada sebuah

defenisi yang lebih luas, yakni mencakup mereka yang memiliki kemampuan

teknis atau mereka yang menjalankan kuasa dalam masyarakat. Istilah „organik‟

menurut Gramsci, sebenarnya mengartikulasikan pandangan dunia, kepentingan,

tujuan, dan kemampuan kelas tertentu.

Oleh karena itu, formasi intelektual berkenaan dengan pembagian

intelektual ke dalam kategori intelektual berdasarkan indikator tertentu. Menurut

Gramci, intelektual yang dimaksud bukan saja mereka terdidik dan mengacu pada

aktivitas berpikir melulu. Namun, mereka juga memiliki kemampuan tertentu dan

menyandang tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu given society.

Dhakidae kemudian menambahkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai

seorang intelektual apabila ia telah memiliki pola hubungan dalam suatu medan-

5

sosial. Menurut Gramsci, pola hubungan yang dibangun oleh para intelektual

tidak melulu berdasarkan pernafsiran ekonomistik sebagaimana pemahaman

gerakan sosialis. Bagaimana pun terlibatnya mereka dalam dunia produksi,

hubungan mereka tidak seperti kelas kapitalis dan proletar, selalu ditunjukkan ada

yang lebih besar atau kecil keterlibatannya. Dalam dunia superstruktur, kaum

intelektual menampilkan fungsi “organisasional dan konektif” baik di dalam

wilayah masyarakat sipil atau hegemoni dan wilayah masyarakat politik atau

negera (Gramsci dalam Patria, 1999: 157-158).

A. Intelektual Tradisional

Intelektual tradisional adalah mereka yang menyandang tugas-tugas

kepemimpinan intelektual dalam suatu given society (Patria: 163). Golongan ini

merasa sebagai “kelompok penyemangat” terhadap kontiunitas historis dan

kualifikasi khusus mereka. Karenanya, mereka menempatkan diri sebagai

kelompok otonomis dan independen dari kelas sosial dominan (Utomo, 2013: 11).

Golongan ini meliputi senua orang yang menunjukkan aktivitas intelektualnya.

Mereka yang masuk dalam kelompok ini adalah rohaniwan, pengacara,

notaris, dan dokter. Kelompok ini melakukan gerakan terbatas pada lingkungan

kaum buruh dan borjuis kota yang kecil dan belum masuk kapitalisme. Di dunia

modern, edukasi teknologis yang bahkan juga dikaitkan kerja industrial yang

paling primitif dan tak terkualifikasi harus membentuk basis bagi tipe baru

intelektual. Melihat posisinya yang demikian, menurut Gramsci, tugas intelektual

tradisional segera memutuskan ketidakmenentuan sikap dan bergabung dengan

bagian dari kelas buruh mengingat mereka memiliki kualifikasi untuk

membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menantang ideologi penguasa.

B. Intelektual Organik

Intelektual Organik adalah intelektual yang berasal dari kelas borjuis

ataupun kelas proletar. Mereka terbentuk secara organis dan berpenetrasi sampai

ke massa. Mereka memberikan sebuah pandangan yang menghubungkan antara

kelas atas (borjuis/penguasa) dan kelas bawah (proletar/masyarakat) (Patria, 1999:

163). Intelektual Organik yang dimaksudkan Gramsci adalah kaum intelektual

kelas buruh atau kelas pekerja yang disebut dengan nama kaum intelektual “elit”.

Kelompok ini memiliki bekal pendidikan dan ketrampilan khusus yang

berhubungan dengan fungsi mereka dalam masyarakat, yakni sebagai pemikir dan

pengorganisasi dari sebuah kelas sosial fundamental tertentu. Aktivitas

intelektualnya diarahkan untuk memproduksi dan menyebarkan filsafat, teori

politik, maupun teori ekonomi sebagai sebuah pandangan dunia yang koheren

untuk mencapai hegemoni tandingan dengan penguasa.

Dalam kelompok intelektual organik, Taum (2015: 40) menambahkan dua

istilah kelompok intelektual berkaitan dengan fungsi dan relasinya. Pertama,

Intelektual Hegemonic. Kaum intelektual yang pertama ini bertanggung jawab

untuk menjamin padangan dunia massa konsisten dengan nilai-nilai kapitalisme

yang telah diterima oleh semua kelas masyarakat. Kedua, Intelektual

Counter-Hegemonic. Kategori yang kedua ini bertanggung jawab memisahkan massa dari

penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada kaum Intelektual

Counter-Hegemonic.

1.6.2.1.2 Counter-Hegemoni

Berdasarkan Mish (993: 264), kata “counter” didefenisikan sebagai „to act

in opposition: in a opposite: opposite direction.’ Apabila dimaknai dalam bahasa

Indonesia, kata counter mengandung pengertian tindakan untuk berseberangan:

dalam posisi berseberangan: atau perintah yang berseberangan. Oleh karena itu,

apabila disandingkan dengan kata hegemoni, maka counter-hegemoni dapat

diartikan sebagai perlawan terhadap hegemoni.

Dalam tulisan Gramsci mengenai hegemoni, tidak disebutkan secara jelas

seperti apa bentuk-bentuk counter-hegemoni. Bentuk-bentuk counter-hegemoni

yang terdapat di dalam penelitian ini berlandaskan pada beberapa literatur yang

juga menggunakan perspektif Antonio Gramsci. Perspektif tersebut menjadi titik

tolak peneliti untuk menggali lebih jauh perihal bentuk-bentuk counter-hegemoni

yang terdapat dalam KdDL.

Pada periode tertentu, Gramsci mengatakan bahwa dapat terjadi krisis atas

hegemoni. Ketika banyak solusi kekerasan dipakai sebagai alat kekuasaan Orde

Baru untuk menjaga hegemoninya sebagaimana dipraktekkan dalam kasus Santa

Cruz. Kondisi ini disebutkan oleh Gramsci dengan istilah “krisis hegemoni”.

Dalam kondisi demikian, pemegang kekuasaan akan merespon ini dengan

berbagai cara, dengan tujuan agar tetap menjaga kekuasaanya melalui aparatus

hegemoni. Kegagalan dalam hal ini akan memacu aktivitas revolusioner yang