commit to user

RUSUNAWA KALIGAWE

Sebagai Alternatif Keberlanjutan Hunian Layak Huni di Kota Semarang Dengan Pendekatan Eko-Arsitektur

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Arsitektur

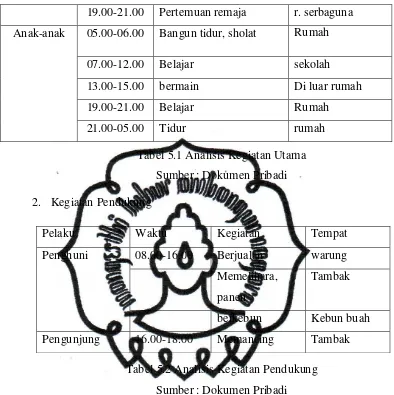

Disusun Oleh :

NURJAMILAH TIKAS FITRIANIDO

I0207071

PRODI ARSITEKTUR

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. JUDUL

Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe

Sebagai Alternatif Keberlanjutan Hunian Layak Huni di Kota Semarang Dengan Pendekatan Eko-Arsitektur

1.2. SATUAN PENGERTIAN JUDUL

· Rumah Susun Sederhana Sewa

Pengertian Rusunawa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 18/PERMEN/M/2007 adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

·Kaligawe

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 2

·Eko-arsitektur

Eko-arsitektur atau Ekologi arsitektur merupakan pembangunan secara holistis (berhubungan dengan sistem keseluruhan), yang memanfaatkan pengalaman manusia (tradisi dalam pembangunan), sebagai proses dan kerja sama antara manusia dan alam sekitarnya. Eko-arsitektur mencakup keselarasan antara manusia dengan lingkungan alamnya. (Frick, 1998:39)

Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa “Rusunawa Kaligawe sebagai altenatif keberlanjutan hunian layak huni di kota Semarang dengan pendekatan Eko-Arsitektur” merupakan rumah susun beserta fasilitas pendukungnya yang menerapkan sistem sewa di Kaligawe, Semarang dengan Penerapan Konsep Eko-Arsitektur

1.3. LATAR BELAKANG

1.3.1. Krisis Alam Nasional

Populasi manusia meningkat dengan cepat disertai dengan kemajuan teknologi yang meningkat pesat, maka terjadilah pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran dengan teknologi yang paling ekonomis, sehingga menimbulkan dampak yang tidak semuanya bisa diterima oleh alam.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 3 Menurut Green Peace, akibat pemanasan global akan mencairkan es di kutub, yang diperkirakan pada tahun 2050, kemungkinan 2000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Semua kondisi ini diawali oleh kerusakan ekosistim di alam yang sangat parah, mulai habisnya sumber daya alam yang tak terperbarui, dan rusaknya sumber daya alam lainnya. Kondisi ini merupakan suatu bencana ekologis yang akan mengancam kualitas hidup manusia karena merupakan penunjang kehidupan manusia.

Gambar 1.1. Grafik kenaikan kadar CO2 Sumber: Raupach et al. 2007

1.3.2. Kerusakan alam Kota Semarang

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 4 Kategorisasi itu berdasarkan indeks standar pencemar udara atau ISPU. ISPU menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. ISPU Kota Semarang diperoleh dari hasil pantauan stasiun pemantau di Tugu, Banyumanik, dan Pedurungan. Dalam lima tahun terakhir, ISPU rata-rata per tahun mencapai angka 55,54. (Kompas edisi 01 September 2006).

Kualitas udara tidak sehat jika ISPU menunjukkan angka lebih dari 100. Meski demikian, tidak berarti masyarakat boleh bernapas lega. Pasalnya, ada waktu di mana pencemaran mencapai puncaknya, terutama saat transportasi padat. Bahkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memasukkan Semarang dalam enam kota di Indonesia dengan kualitas udara mengkhawatirkan. Udara bersih hanya dapat dinikmati antara 22 sampai 62 hari dalam setahun. Pencemar udara terbesar dari sektor transportasi dan industri. Jumlah kendaraan bermotor sebanyak 780.000 unit dan tingkat pelanggaran penanganan cerobong asap di 2.600 industri relatif tinggi. Semua ini tidak sebanding dengan kemampuan alam menetralisasi racun di udara. (Kompas edisi 01 September 2006)

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 5

1.3.3. Fenomena Rob Kota Semarang

Banjir di Kota Semarang merupakan tradisi tahunan yang disebabkan oleh tidak terkendalinya aliran sungai, kenaikan debit, pendangkalan dasar badan sungai dan penyempitan sungai karena sedimentasi, adanya kerusakan lingkungan pada daerah hulu (wilayah atas kota Semarang) atau daerah tangkapan air (recharge area) serta diakibatkan pula oleh ketidakseimbangan input – output pada saluran drainase kota. Selain itu juga disebabkan oleh intrusi air laut yang masuk kedaratan sampai kurang lebih sejauh 6 km dari garis pantai. Penyebab intrusi di Kota Semarang disebabkan adanya muka tanah yang lebih rendah dari muka air laut, penyedotan air bawah tanah yang berlebihan serta karena kerusakan lingkungan kawasan pesisir. (RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025)

Kondisi lingkungan kota Semarang telah mengalami penurunan kualitas angka pasang surut dari tahun 1991 setinggi 0,87 m menjadi 0,97 m pada tahun 1994 (laporan dari JICA- Japan International Corporation Agency, 1994). Kenaikan tinggi pasang surut ini berdampak pada rob dikawasan Semarang Utara, Semarang Tengah, Gayamsari, dan Genuk. Kawasan pantai yang terkena rob khususnya di kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Gayamsari dipengaruhi oleh adanya penurunan muka tanah dengan laju 2-8 cm/ tahun (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan).

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 6 Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global yang menyebabkan terjadinya kenaikan muka laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CCROM IPB, sejauh ini sampai dengan tahun 2000 diperkirakan telah terjadi kenaikan muka air laut setinggi 2 cm di Semarang, dan akan mengalami kenaikan yang semakin tinggi akibat pertambahan emisi.

Kenaikan muka laut tersebut juga diperparah dengan terjadinya penurunan muka tanah di Semarang sehingga dalam kurun waktu ±25 tahun terakhir, kawasan pesisir Semarang sering terjadi banjir rob saat air laut pasang. Akibat dari naiknya muka air laut tersebut yang menggenangi daerah-daerah yang lebih rendah dari muka air laut saat pasang tertinggi (HWL).

0 10 20 30 40 50 60

2000 2025 2050 2100

kenaikan air laut

kenaikan air laut

Gambar 1.4 Grafik kenaikan air laut Sumber: penelitian IPB (Bintari.org)

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 7 Walaupun rob adalah fenomena yang bersifat alami, tetapi meminimalisasi dampak merupakan upaya yang dapat dilaksanakan dalam berbagai wujud kegiatan. Secara umum, adanya rob menyebabkan kerusakan materi, seperti kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, mempengaruhi dampak sosial serta moral masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

1.3.4. Permasalahan kota Semarang terkait kependudukan

Pada sub bidang kependudukan, permasalahan yang terjadi berupa masih tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Semarang dan masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Perkembangan penduduk di kota Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran, namun juga dipengaruhi pendatang dengan kenaikan rata-rata 17,5% per tahun. Hal ini menyebabkan peningkatan permintahan perumahan. (Propeda Kota Semarang)

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 8 Pertambahan penduduk mengakibatkan perkembangan permukiman kumuh dari tahun 1985 – 2005 yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor geografi. Salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah adanya urbanisasi yang tidak terkendali, proses pengkotaan (urbanisasi) baik secara fisik maupun karena adanya mobilitas penduduk dari luar perkotaan berakibat terhadap adanya krisis perumahan (Drakakis-Smith, 1980). Meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk bertenpat tingal bagi penduduk kota yang tidak diimbangi dengan peningkatan luas lahan akan menyebabkan terjadinya pemadatan rumah mukim (densifikasi) dan menurunnya kualitas permukiman itu sendiri (deteriorisasi), dua hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan proses taudifikasi berjalan terus menerus.

Banyaknya buruh membuat seperempat lebih penduduk termasuk MBR ditambah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Masyarakat inilah yang pada umumnya menjadi langganan penghuni/ pencipta pemukiman kumuh karena keterbatasan perekonomian yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu peningkatan perekonomian untuk menunjang kehidupan mereka yang lebih layak.

1.2

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 9 Gambar 1.7 Presentase jenis pekerjaan penduduk Semarang

Sumber: Kota Semarang dalam angka 2009

1.3.5. Permasalahan ekologis kaligawe

Salah satu kerusakan ekologis ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan, berubahnya tata guna lahan dan bencana alam sebagai akibatnya. Ketiga cirri ini terjadi di kaligawe dengan dengan rob sebagai akibatnya.

Daerah yang beresiko terhadap banjir rob yaitu wilayah pesisir Kota Semarang, meliputi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari, Semarang Timur, Genuk dengan prediksi dan asumsi kenaikan air laut pada tahun 2050 nanti dan penurunan muka tanah sebesar 2-3 cm tiap tahun. (Muhrozi, 2004)

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 10 Gambar 1.8 Rob di Kawasan Pasar Waru, Kaligawe

Sumber: Dokumentasi Garna Raditya

Menggeliatnya iklim industri dan perekonomian memaksa berubahnya tatanan kota maupun desa. Modernisasi merangsek hingga ke pelosok. Menjamurnya pabrik di wilayah suburban menjadi hal jamak. Namun seringkali modernisasi tak dibarengi dengan pembangunan berwawasan lingkungan

Sudharto mengemukakan hal itu dalam paparannya saat menjadi pembicara pada diskusi "Multidimensi Rob dan Banjir di Kota Semarang" Jumat (21/4), dalam rangka memperingati Hari Bumi pada 22 April. Dikatakan, penurunan permukaan tanah ditengarai disebabkan dua hal, yakni beban pembangunan yang melebihi daya dukung dan pemompaan air tanah yang makin meningkat.

1.3.6. Daur Hidup Bangunan Rusunawa

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 11 Namun, dibalik nilai positif Rusunawa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari perencanaan hingga pasca pembangunan karena data menunjukkan pada akhir 2007, dari 8.876 unit rusunawa yang terbangun, baru terhuni sejumlah 2.260 unit (± 25,46% dari jumlah unit terbangun). Dari data tersebut, bisa dipastikan ada yang salah dalam proses pelaksanaannya.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 12 Ada pula kasus Rusunawa terhuni, tapi tidak tepat sasaran karena kurangnya kajian yang mendalam (termasuk sosialisasi) terhadap kebiasaan/kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Desain bangunan Rusunawa yang tipikal, maka yang perlu ditekankan adalah bagaimana desain sarana dan prasarana yang hendak dibangun oleh pemerintah kabupaten/ kota. Rusunawa dengan sarana dan prasarananya (termasuk waktu pelaksanaan pembangunan keduanya) harus dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. (Buletin Rusunawa Ditjen Cipta Karya, Desember 2010)

1.4. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN

1.4.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sesuai isu-isu yang berkembang, yaitu sebagai berikut:

Diperlukannya bangunan rusunawa yang dapat menanggulangi permasalahan di Kaligawe, Semarang sehingga tidak mengganggu kenyaman dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan penghuni sesuai dengan konsep Eko-Arsitektur yang ingin diterapkan.

1.4.2. Persoalan

Dalam perencanaan dan perancangan rusunawa dengan penekanan pada Eko-Arsitektur di Kaligawe, Semarang ini memiliki beberapa persoalan yaitu :

a. Bagaimana lokasi dan site yang dipilih dapat menunjang keberadaan rusunawa tersebut

b. Bagaimana pemanfaatan potensi site yang ada untuk memenuhi konsep eko-arsitektur yang ingin dicapai

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 13 d. Bagaimana bentuk fisik bangunan agar dapat mencerminkan karakter

eko-arsitektur.

e. Bagaimana sistem struktur, konstruksi bangunan yang mendukung konsep eko-arsitektur yang ingin disampaikan oleh bangunan

f. Bagaimana sistem utilitas pada bangunan rusunawa agar memperlancar kegiatan yang ada dan meminimalisir limbah yang dihasilkan oleh rusunawa

1.5. TUJUAN DAN SASARAN

1.5.1. Tujuan

Merumuskan konsep yang mendasari perencanaan dan perancangan sebagai landasan membuat desain rumah susun sederhana sewa ideal pada kondisi lingkungan yang buruk sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan penghuni.

1.5.2. Sasaran

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan Rusunawa yang meliputi:

a. Konsep perencanaan dan perancangan, meliputi:

· Konsep lokasi dan site

· Konsep tata kelola site yang ekologis

· Konsep perencanaan dan perancangan tata massa yang ekologis

· Konsep kegiatan

ü Penentuan jenis kegiatan

ü Penentuan penzoningan aktivitas

· Konsep peruangan

ü Konsep besaran ruang

ü Konsep kebutuhan ruang (macam dan jenis ruang)

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 14

ü Konsep pola hubungan dan organisasi ruang

ü konsep sirkulasi

· Konsep penampilan bangunan

ü Eksterior

· Konsep Tampilan Kawasan Site (perancangan lansekap)

ü Vegetasi

ü Hardscape

· Konsep struktur bangunan

· Konsep lingkungan sebagai ruang luar untuk pembelajaran · Konsep utilitas bangunan ekologis

ü Sistem air bersih, air kotor dan sistem pengolahan limbah

ü Sistem MEE (Mechanical Electrical)

ü Sistem keamanan bangunan (pemadam kebakaran, penangkal petir)

1.6. LINGKUP PEMBAHASAN DAN BATASAN

1.6.1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan mencakup pendekatan prinsip eko-arsitektur pada bangunan rusunawa (Rumah Susunsederhana sewa) yang meliputi aspek bangunan, sosial budaya dan ekonomi.

Pembahasan terpusat pada permasalahan perencanaan dan perancangan Hunian beserta fasilitas pendukung bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Diupayakan penerapan metode eko-arsitektur mengurangi atau minimal sama dengan biaya perumahan konvensional serupa mencakup biaya pembangunan dan biaya operasional.

1.6.2. Batasan

· Penyusunan konsep diorientasikan untuk menjawab permasalahan dan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 15 · Pembahasan lebih ditekankan pada disiplin ilmu arsitektur dan hal-hal

yang berkaitan dengan rumah susun sederhana sewa yang direncanakan yaitu dengan menerapkan konsep eko-arsitektur dalam Aspek terhadap bangunan, Aspek terhadap sosial budaya, dan Aspek terhadap ekonomi . Sedangkan disiplin ilmu lainnya berperan sebagai pendukung yang akan dibahas sesuai dengan proporsi keterkaitannya.

1.7. METODE PEMBAHASAN

1.7.1. Metode Pembahasan

Metoda yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi metode pengumpulan data, metode analisi data, dan penyajian hasil analisis.

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan tinjauan pustaka.

a. Observasi

Observasi langsung pada rusunawa yang sudah ada untuk mendapatkan data mengenai fasilitas yang mewadahi kegiatan di rusunawa.

Observasi dilakukan pada hunian vertikal yang telah terbangun, yaitu: 1. Rumah Susun Pekunden, Semarang

2. Rumah Susun Bandarhardjo, Semarang

3. Daerah Pasar Waru, Kaligawe sebagai Lokasi Site

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai bahan referensi dan acuan.

Wawancara yang dilakukan, antara lain: 1. pengurus rumah susun

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 16 c. Tinjauan pustaka

2. Analisis data

Merupakan metode penguraian dan pengkajian dari data-data dan informasi yang kemudian digunakan sebagai data relevan bagi perenacanaan dan perancangan. Pada tahapan ini dilakukan dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu melalui penguraian data dan informasi yang disertai gambar sebagai media berdasar pada teori normative yang ada. Tahapan analisa akan dilakukan pengolahan data-data yang telah terkumpul dan dikelompokan berdasarkan program fungsional, performasi dan arsitektural.

· Program fungsional bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna yang ada di rusunawa yaitu user, kegiatan user dan alur kegiatan user.

· Program performasi menerjemahkan secara skematik kebutuhan penghuni rusunawa beserta fasilitasnya kedalam peryataan persyaratan karakteristik respon lingkungan binaan (tolak ukur kinerja). Dalam hal ini membahas persyaratan kebutuhan ruang, persyaratan ruang dan program ruang dalam bangunan rusunawa.

Analisis arsitektural merupakan tahap pengagabungan dari hasil identifikasi kedua analisis sebelumnya (fungsional dan performasi). Dalam proses ini akan menganalisis masalah massa, ruangan, tampilan, pengolahan site, utilitas dan struktur bangunan yang menyatukan akan kebutuhan penghuni dengan pesyaratan yang ada.

3. Penyajian hasil analisis.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 17 4. Transformasi dan rancang bangun arsitektur

a. Berdasarkan deskripsi konsep perancangan yang dilakukan trasformasi untuk memperjelas apa yang dideskripsikan menjadi wujud gambaran rancang wadah atau fasilitas yang dihendaki (konsep diagramatik dan skematik).

Wujud gambaran rancangan wadah atau fasilitas akan digambarkan sebagai gambaran idea rancangan yang akan dikembangkan menjadi produk pra rancang (dilengkapi detail, perspektif maket yang presentatif terhadap isi bahasan).

1.7.2. Sistematika Penulisan

Garis besar sistematika penulisan dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pengertian judul, latar belakang, permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Tinjauan teori yang ditulis meliputi : tinjauan teori tentang rumah susunrhana sewa sed. tinjauan teori tentang eko-arsitektur.

BAB III TINJAUAN KOTA SEMARANG

Berisi mengenai tinjauan Kota Semarang, tata bangunan di Semarang, kondisi dan fasilitas kesehatan di Semarang, serta potensi hunian vertikal di Semarang.

BAB IV RUSUNAWA YANG DIRENCANAKAN

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 18

BAB VI ANALISA PENDEKATAN PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN

Mengungkapkan analisa perencanaan dan perancangan sebagai usaha pemecahan masalah dengan meninjau tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 1

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. TINJAUAN RUMAH SUSUN

2.1.1. Pengertian Rumah Susun

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.1

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama adalah sebagai berikut :

a. Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang memiliki sarana penghubung ke jalan umum.

b. Benda bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

c. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimilki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 2 d. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin bersama.

Jadi, rumah susun merupakan suatu pengertian yuridis arti bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung system kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang penggunanya bersifat hunian atau bukan hunian,sacara mandiri maupun terpadu sebagai satu kesatuan system pembangunan. Dengan demikian berarti tidak semua bangunan gedung bertingkat itu dapat dsebut sebagai rumah susun, tetapi rumah susun itu sendiri adalah selalu bangunan yang bertingkat. 2

2.1.2 Tujuan Rumah Susun

Berdasarkan undang-undang No.16 tahun 1985 tentang rumah susun, pembangunan rumah susun bertujuan :

a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menjamin kepastian hokum dalam pemanfaatannya.

b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna lahan di daerah perkotaan dengan memperbaiki kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan seimbang.

2.1.3 Katerogori Rumah Susun

Bangunan rumah susun dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok :

A. Berdasarkan Ketinggian Bangunan

a. Rumah susun low rise, dengan ketinggian maksimal 4 lantai b. Rumah susun medium rise, dengan ketinggiam 5-8 lantai c. Rumah susun high rise, dengan ketinggian > 9 lantai.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 3

B. Berdasarkan Sistem Pelayanan Sirkulasi

a. Inner Corridor Type (Koridor Tengah)

b. Single Corridor Type (Koridor Satu Sisi)

c. Double Corridor Type

d. Cout Corrior Type (Koridor Terpusat)

e. Twin Corridor Type (Koridor Kembar)

f. Stair CaseType (Koridor Tangga)

C. Berdasarkan Status Kepemilikan

a. Rumah susun untuk dimiliki :

1. Ada kecenderungan daya tarik bagi pembeli karena keuntungan dengan membeli unit hunian pada kompleks rumah susun menjadikannya dekat dengan pusat kota.

2. Ada rasa memiliki terhadap rumah susun sehingga penghuni akan merasa bertanggungjawab terhadap keberadaan rumah susun.

3. Salah satu kelemahan kategori ini hádala kesulitan bagi penghuni untuk biaya perbaikan dan perawatan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

4. Bagi Developer, rumah susun dengan hak milik lebih membantu dalam pengembalian modal dan tidak perlu memikirkan sistem pengelolaan rumah susun.

b. Rumah susun sewa :

1. Bagi keluarga baru/ masyarakat tidak mampu untuk membeli rumah susun, rusunawa ini memberi kemudahan dapat tinggal dan menempati unit hunian secara sewa.

2. Cocok bagi orang-orang yang sering berpindah tempat kerja, dan tinggal pada statu daerah tidak terlalu lama.

3. Bagi Developer, pengembalian modal butuh waktu lama serta

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 4 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan

2.1.4 PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

RUMAH SUSUN

a. Ruang

Ruang-ruang harus memenuhi fungsi utamanya sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau fungsi ganda. Semua yang dipergunakan sehari-hari harus disediakan penghawaan alami atau buatan, pencahayaan secara alami maupun buatan, memenuhi ambang batas suara baik dari dalam ke luar maupun sebaliknya.

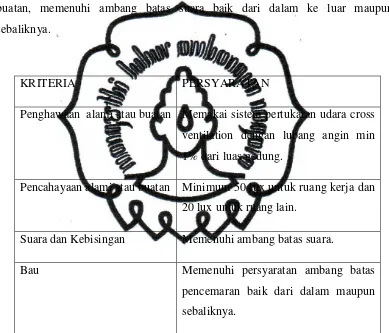

KRITERIA PERSYARATAN

Penghawaan alami atau buatan Memakai sistem pertukaran udara cross ventilation dengan lubang angin min 1% dari luas gedung.

Pencahayaan alami atau buatan Minimum 50 lux untuk ruang kerja dan 20 lux untuk ruang lain.

Suara dan Kebisingan Memenuhi ambang batas suara.

Bau Memenuhi persyaratan ambang batas

pencemaran baik dari dalam maupun sebaliknya.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 5 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan

b. Struktur, Komponen dan Bahan Bangunan

Rumah susun harus menggunakan struktur, komponen dan bahan bangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi modular danmemenuhi persyaratan konstruksi dan memperhitungkan kekuatan dan ketahanannya.

KRITERIA PERSYARATAN

Struktur Merupakan satu kesatuan sistem konstruksi bangunan atas maupun bawah dan tidak boleh diubah, keawetan struktur min 50 tahun.

Komponen Komponen dan bahan bangunan bukan struktur tetapi harus memiliki keawetan min 20 tahun.

Bahan bangunan

Tabel 2.2 Persyaratan Ruang Pada Rumah Susun

c. Kelengkapan Rumah Susun

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 6

KRITERIA KELENGKAPAN PERSYARATAN

Alat transportasi bangunan Tangga disediakan untuk bangunan maks. 5 lantai, lebar tangga min. 120 cm, lebar bordes min. 120 cm, lebar injakan min. 22,5 cm, railing tangga 110 cm.

Alat dan sistem bahaya kebakaran

Berupa detector kebakaran yang dapat memberikan isyarat sehingga dapat menjangkau semua bagian ruangan rumah susun dan diletakkan mulai dari lantai satu.

Alat pemadam kebakaran Berupa hidran gedung, pemadam api ringan dan hidran halaman yang dipasang mulai dari lantai satu.

Penangkal petir Untuk rumah susun kurang dari 5 lantai penangkal petir berupa penangkal konvensional (non-radioaktif), yang terdiri dari kabel penghantar dan logam pembumian.

Jaringan air bersih Air bersih diperoleh dari jaringan kota yang terlebih dahulu ditampung dalam tangki bawah/tangki atas, sebelum disambungkan langsung pada sistem pemompaan dan didistribusikan ke tiap lantai.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 7 penangkap air atau peresapan setempat. Saluran tersebut dilengkapi pipa udara dan bak kontrol.

Saluran pembuangan air limbah

Air linbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci dialirkan melalui saluran tertutup ke saluran lingkungan atau tempat pengolahan limbah. Sedangkan air limbah yang berasal dari kakus diteruskan ke septictank dengan dilengkapi pipa udara, bak kontrol dan bidang resapan.

Pembuangan sampah Pembuangan sampah harus terkoordinasi dengan sistem pembuangan sampah lingkungan, saluran sampah dengan diameter terkecil ± 0,5 m yang dilengkapi dengan lubang masuk dan ruang pengumpul sampah.

Tempat jemuran Memenuhi persyaratan keamanan, kebersihan, tidak mengganggu pandangan serta dapat memberi ruang bagi aliran udara dan sinar matahari yang cukup.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 8 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Jaringan telepon Apabila ada yang menggunakan

sambungan telepon pemasangannya ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni lainnya.

Tabel 2.3 Persyaratan Ruang Pada Rumah Susun

d. Kepadatan dan Tata Letak Bangunan

Kepadatan bangunan harus memperhitungkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai bangunan (KLB), ketinggian dan kedalaman bangunan serta penggunaan tanah untuk mencapai optimalisasi daya guna dan daya guna lahan. Penggunaan tanah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Luas tanah bangunan rusun maksimal 50% dari luas tanah bersama.

b. Luas tanah prasarana lingkungan minimal 20% dari luas tanah bersama.

c. Luas tanah fasilitas lingkungan minimal 30% dari luas tanah bersama.

Tata letak bangunan rumah susun harus memperhatikan jarak antara bangunan,batas kepemilikan tanah serta kemudahan pencapaian dan pengelolaan, guna mencapai keamanan, keselamatan dan kenyamanan penghuni dan lingkungannya, yaitu :

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 9 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan b. Kemudahan pencapaian dan pengelompokan hunian dan orientasi

pencapaian.

KDB KLB

(%)

Jumlah Lantai

(lantai)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

34% 1,105 3-4 1528

28% 1,2 4-5 1667

25% 1,25 5 1736

20,2% 1,33 6-7 1847

317,5% 1,375 7-8 1909

16% 1,4 8-9 1944

15% 1,42 9-10 1972

14% 1,436 10-11 1995

13% 1,45 11-12 2014

Tabel 2.4 Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan

e. Satuan Rumah Susun

a. Memiliki ukuran standart minimal 18 m2 , lebar bagian muka minimal 3 m.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 10 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan

susun untuk unit buka hunian, sementara ruang lain berfungsi sebagai ruang penunjang untuk kamar mandi, kakus, dan dapur. c. Harus dilengkapi dengan pencahayaan dan penghawaan alami dan

buatan yang cukup, sistem evakuasi penghuni yang menjamin kelancaran dan kemudahan, sistem penyediaan daya listrik yang memadai dan sistem penyediaan air secara otomatis.

d. Batas pemilikan satuan rumah susun berupa ruang tertutup dan/atau sebagian terbuka dan/atau ruang terbuka.

SATUAN HUNIAN PERSYRATAN

Ruang utama Diperuntukan sebagai ruang tamu dan ruang tidur.

Kamar mandi Berada di luar satuan rumah susun, untuk 1 unit kamar mandi harus dapat melayani minimal 2 satuan rumah susun.

dapur Dapat berada di luar satuan rumah susun, berupa tempat untuk memasak dan dapat melayani 1 unit rumah susun.

Tabel 2.5 Satuan Hunian Dalam Rumah Susun

f. Prasarana Lingkungan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 11 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan

KRITERIA PERSYARATAN

Jalan setapak Badan jalan 2 m dengan lebar perkerasan jalan ± 1,5 m dan lebar bahu jalan ± 0,25 m, saluran tei jalan dibuat pada 1 atau 2 sisi jalan.

Jalan kendaraan dengan kecepatan 10-20 km/jam

Badan jalan 3,5 m dengan lebar perkerasan jalan ± 3 m dan lebar bahu jalan ± 0,25 m, saluran tepi jalan dibuat pada 1 atau 2 sisi jalan, trotoar ± 0,9 n dikedua sisi jalan.

Tempat parkir Jarak tempatparkir dari pintu bangunan rumah susun ± 300m, fasilitas parkir menjamin keamanan bagi pejalan kaki terhadap pengendara.

Tabel 2.6 Kriteria Prasarana Lingkungan Rumah Susun

g. Utilitas Umum Lingkungan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 12

UTILITAS UMUM PERSYARATAN

Jaringan air bersih a. Penyediaan tangki air, pompa hisap dan tekan b. Melayani sambungan

halaman dengan kapasitas ± 90 lt/org/hari

c. Dilengkapi dengan kran-kran air atau hidran kebakaran dengan jarak penempatan yang dapat menjangkau seluruh lingkungan rumah susun baik vertikal maupun horizontal.

Saluran air hujan a. Saluran air hujan dilengkapi dengan bak kontrol

b. Dihubungkan daengan riol kota

c. Dilengkapi dengan pompa hisap yang lebih rendah dari riol kota.

Saluran air limbah a. Saluran limbah cair dihubungkan dengan saluran kota menuju tempat pengolahan limbah.

b. Septictank untuk limbah cair padat.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 13 Jaringan listrik Dilengkapi dengan gardu listrik,

tiang listrik dan sebagainya.

Jarngan telepon Dipasang padatempat-tempat tertentu yang memudahkan penyambungan ke unit-unit hunian mudah dalan perbaikan dan serta perawatan.

Tabel 2.7 Persyaratan Utilitas Umum Pada Rumah Susun

h. Fasilitas Lingkungan

Fasilitas lingkungan pada rumah susun dapat berupa ruangan dan/atau bangunan, antara lain fasilitas perniagaan atau perbelanjaan,lapangan terbuka, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan. Tetapi itu semua tidak harus dipenuhi karena tergantung dari tingkat kebutuhan penduduknya.

FASILITAS PERSYARATAN

Fasilitas niaga dan perbelanjaan

a. Jumlah penduduk ≤ 250 minimal disediakan warung dan pelataran kaki lima yang menjual kebutuhan sehari-hari dan sembako.

b. Jumlah penduduk 250-1000 minimal disediakan pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari lebih lengkap.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 14 c. Jumlah penduduk > 1000

minimal disediakan pusat perbelanjaan (pasar swalayan), bengkel-bengkel reparasi dan usaha jasa yang lainnya.

Lapangan terbuka Dapat berupa taman sebagai penghijauan, tempat bermain anak, lapangan olahraga dengan luas tanah min 20% dari luas tanah lingkungan rumah susun.

Fasilitas pendidikan a. Jumlah penduduk ≤ 1000 minimal disediakan fasilitas pra sekolah atau TK.

b. Jumlah penduduk 1000-1600 minimal disediakan SD c. Jumlah penduduk 1600-6000

minimal disediakan SLTP. d. Jumlah penduduk 6000-9000

minimal disediakan SLTA. e. Atau disesuaikan dengan

jumlah jiwa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan melihat daya tampung fasilitas disekitarnya yang sesuai dengan fasilitas

pendidikan untuk

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 15 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Fasilitas kesehatan Sesuai dengan peraturan pengadaan

fasilitas kesehatan pada permukiman pada umumnya.

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum lainnya.

Sesuai dengan peraturan pengadaan fasilitas pemerintah pada permukiman pada umumnya.

Fasilitas peribadatan. Sekurang-kurangnya dapat melayani peribadatan mingguan dan untuk kegiatan yang sifatnya tertentu dapat menggunakan fasilitas ruang seba guna.

Tabel 2.8 Persyaratan Fasilitas Lingkungan

Fasilitas lingkungan ini sebesar-besarnya dengan luas lantai 30% dari jumlah luas lantai bangunan rumah susun dan tidak lebih dari 3 lantai. Fasilitas lingkungan rumah susun juga dapat dilayani oleh fasilitas lain yang berada diluar lingkungan rumah susun dengan ketentuan yang berlaku.

i. Persyaratan Lain-lain

a. Persyaratan Rumah Susun Sebagai Hunian Komunal (Sugiyanto,

Rumah Susun di Bantaran Kali Code, Tugas Akhir JUTA UGM.2001. hal 10) :

1. Kenyamanan dan ketenangan visual/psikologis. 2. Kompleksitas kepemilikan.

3. Kemudahan penyelesaian struktur, yaitu dengan bentuk-bentuk tipikal.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 16 5. Penyelesaian fisik bangunan yang menghindari kesa

formal.

b. Persyaratan Rumah Susun Sebagai Hunian Vertikal (Peraturan Menteri PU No.60/PRT/1992) :

1. Semua ruang kecuali gudang harus terang dan segar.

2. Memperhatikan keamanan struktur, komponen dan bahan

bangunan.

3. Ditentukan ukuran minimum untuk setiap ruang. 4. Melengkapi ruang-ruang pembentuk suatu hunian.

5. Ruang bersama (tangga, lobby, koridor) memiliki view keluar.

6. Kepadatan dan letak banguanan ditentukan sedemikian rupa sehingga menjamin aliran udara dan pencahayaan alami. c. Persyaratan Lokasi Rumah Susun (Ditjen Cipta Karya, 1980) :

1. Waktu tempuh ± 30 enit dari tempat kerja dan pusat pelayanan.

2. Memiliki aksesiblitas ke tempat umum.

3. Lokasi rumah susun berada di daerah yang memberikan keseimbangan sosial dan keserasian serta keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya.

4. Memberikan kesempatan untuk membina individu dan keluarga serta terjamin atas bahaya.

5. Tersedia infrastruktur dan prasarana yang memadai.

2.2. TINJAUAN TEORI EKO-ARSITEKTUR

2.2.1. Pengertian Eko-Arsitektur

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 17 pembangunan) dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. Pembangunan sebagai proses dan bukan sebagai kenyataan tertentu yang statis. Kerja sama antara manusia dengan alam sekitarnya demi keselamatan ke dua belah pihak.

Eko-arsitektur dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan rumah atau tempat tinggal (bangunan) sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya.

Lingkungan alam merupakan bagian dari proses ekologi yang merupakan bentuk konservasi terhadap alam sekitar untuk membantu terjadinya keseimbangan alam antara alam yang terbangun dengan alam aslinya.

Eko-arsitektur menghasilkan keselarasan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Eko-arsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung bidang-bidang telaah lain seperti arsitektur surya, arsitektur biologis, arsitektur bionik serta pembangunan berkelanjutan.

2.2.2. Unsur Pokok eko-arsitektur

Bagi banyak manusia tradisional materi selalu terdiri atas empat unsur yaitu udara (angin), air (banyu), tanah/bumi (lemah) dan api/energi (geni). Menurut perhitungan masa kini hal itu jauh lebih rumit dari pada empat hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai awal pembicaraan hubungan timbal balik antara gedung dengan lingkungan.

a. Udara

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 18 disaring oleh daun-daun perpohonan serta suhunya dinyamankan oleh uap air yang keluar dari mulut daun. Akan tetapi, pencemaran lingkungan oleh manusia yang terjadi sejak awal industrialisasi meningkat sangat tajam yang menyebabkan sistem pembersihan udara secara alami tidak berfungsi lagi secara sempurna. Disamping itu, pencemaran udara juga menimbulkan efek samping pemanasan global dan lubang ozon.

Pencemaran udara dapat diatasi dengan cara mencuci atau mengikat. Proses mencuci udara berarti dibutuhkan hujan yang cukup banyak dimana tetes-tetes air mengikat partikel debu dan kemudian debu tersebut akan mengikat dengan tanah. Tanaman memiliki sifat mengikat debu pada permukaan daunnya. Dengan demikian, pada lahan hijau tanaman dapat menyaring 85% debu yang ada, seperti :

Tabel 2.9 Susunan Udara Sumber : Heinz, frick, 1998

b. Air

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 19 Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kebutuhan akan air adalah :

· Mendukung peredaran alami air tanah yang sangat penting dengan melakukan penanaman vegetasi atau mempertahankan vegetasi alami tapak sehingga peredaran alami air tanah tidak mengalami gangguan.

· Membersihkan buangan air limbah dari rumah tangga. Sebagai alternative yang mudah dan murah adalah dengan menerapkan azas “daur ulang” yaitu dengan mengalirkan air buangan limbah dari septic tank menuju kolam yang telah ditanami enceng gondok. Tanaman ini mampu membersihkan air limbah sekaligus mempertinggi mutu kimia air dan mengurangi jumlah bakteri.

c. Energi

Dalam kehidupannya, manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan akan energi. Penggunaan energi yang tidak terkendali menyebabkan adanya pemborosan energi yang sebenarnya dapat disimpan untuk generasi mendatang, adanya kelebihan pembakaran yang menyebabkan berlebihnya kandungan karbondioksida maupun karbonmonosida di atmosfer yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. Pembangkitan energi dalam bentuk apapun selalu membebani lingkungan alam. Energi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan, menurut tabel berikut (Dasardasararsitektur ekologis , Heinz Frick, 2007: 65).

d.Bumi

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 20 berasal dari bahan baku bumi, namun bahan tersebut telah mengalami transformasi yang keadaan entropinya (merupakan istilah dalam ilmu termodinamika untuk menggambarkan arah suatu proses yang tidak dapat memutarbalikkan) rendah.

Eksploitasi bahan baku yang berada pada permukaan bumi biasanya dilakukan oleh manusia dengan cara mencuri dan meninggalkan kegersangan. Berkurangnya volume hutan di kalimantan cukup memberi gambaran bahwa perilaku manusia lebih banyak pada tindakan pemanfaatan alam bahkan pengrusakan tanpa menghiraukan kelestrariannya. Masalah bumi akhirnya bukan hanya menyangkut permasalahan eksploitasi bahan baku semata

melainkan juga adalah sampah dengan volume yang meningkat tajam. Tidak hanya di rumah tangga, melainkan juga di kawasan industri dan pembangunan.

Tanah sebagai tempat untuk berdirinya suatu bangunan juga turut mendapat perhatian dalam perencanaan ekologi arsitektur. Fungsi tanah selain sebagai media tumbuhnya vegetasi, juga sebagai penyimpan air dan mengalirkan ke area yang lebih rendah. Oleh sebab itu, perencanaan ekologi arsitektur mengupayakan suatu konservasi agar tanah tidak mengalami kerusakan dan tetap terpelihara.

2.2.3. Prinsip Desain Eko-Arsitektur

Pembangunan sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya dinamakan arsitektur ekologis.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 21 istilah arsitektur ekologis adalah istilah holistis yang sangat luas dan mengandung semua bidang tersebut.

Arsitektur ekologis menghasilkan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Dan dalam hal ini arsitektur ekologis merupakan arsitektur yang hendak merusak lingkungan sesedikit mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, maka titik beratnya terletak pada desain yang terpengaruh iklim, dan pada perhatian rantai bahan dan masa pakai bahan bangunan. Berdasarkan diagram termodinamika tersebut di atas, maka bangunan berkelanjutan yang ekologis adalah:

a. Hemat Energi

Sungguh sangat ideal apabila menjalankan operasional suatu kawasan dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energi yang langka atau membutuhkan waktu lama untuk menghasilkannya kembali pada bangunannya. Solusi yang dapat mengatasinya adalah desain bangunan harus mampu memodifikasi iklim dan dibuat beradaptasi dengan lingkungan bukan merubah lingkungan yang sudah ada, Lebih jelasnya dengan memanfaatkan potensi sinar matahari sebagai sumber energi dan cahaya matahari sebagai pengganti lampu listrik [dimbil dari Green Architecture design for sustainable future, Thames and Hudson, London, p.70]

b. Memanfaatkan Kondisi Iklim dan Sumber Energi Alami

Melalui pendekatan Ekologi Arsitektur, bangunan beradaptasi dengan lingkungan, bukan merubahnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam, iklim dan lingkungan sekitar kedalam bentuk dan pengoperasian bangunan.

c. Mengurangi Penggunaan Sumber Daya Alam Baru

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 22 Tidak akan cukup sumber daya alam baru dialam yang dapat mencukupi kebutuhan setiap generasi, untuk itu didalam membuat suatu bangunan perlu memperhatikan hal – hal seperti :

1. Menggunakan bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transformasi sederhana serta menggunakan bahan bangunan yang dapat diperbaharui / digunakan kembali.

2. Membuat suatu bangunan dimana pada saat bangunan itu tidak berfungsi lagi, bahan –bahannya masih dapat digunakan kembali. 3. Membuat bangunan multi fungsi yang digunakan untuk berbagai

keperluan dimasa kini dan masa mendatang, selain itu ruang –ruang yang ada tanpa sekat dan multifungsi sehingga dapat digunakan untuk keperluan bersama.

d. Menanggapi Keadaan tapak pada Bangunan

Bangunan harus menyentuh bumi secara ringan. Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan pengoperasiannya tidak merusak lingkungan yang ada disekitarnya.

Teknologi yang ekologis selalu mengutamakan keseimbangan antara teknologi dan lingkungan, sebagai berikut:

a. Seimbang dengan alam:

· Perhatian kepada alam dan sumbernya b. Seimbang dengan manusia:

· Perhatian kepada keamanan, kehidupan, kebudayaan, sumber alam, pencemaran udara, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

c. Seimbang dengan lingkungan:

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 23

2.2.4. Perencanaan Desain Eko-Arsitektur

Struktur – struktur alam selalu terbentuk sebagai peredaran alam. Sebuah rumah atau bangunan merupakan salah satu organisme alam yang termasuk / ikut berpengaruh dalam sistem peredaran alam. Alam sebagai pola eko-arsitektur yang holistik ( bersifat keseluruhan ) mempunyai persyaratan sebagai berikut :

· Penyesuaian pada lingkungan alam setempat (iklim tropis).

· Menghemat Sumber alam yang tidak dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan energi.

· Memelihara Sumber lingkungan (udara, tanah, air) · Memelihara dan memperbaiki peredaran alam.

· Mengurangi ketergantungan pada pusat energi ( listrik, air) dan limbah ( air limbah, sampah).

· Menggunakan teknologi sederhana.

a. Kualitas Kenyamanan

Tujuan setiap arsitektur ekologis yang memperhatikan cipta dan rasa adalah kenyamanan penghuninya. Namun kenyamanan tidak dapat diukur dengan alat sederhana seperti lebar dan panjang ruang dengan meter, melainkan seperti yang diuraikan tentang kualitas, penilaian kenyamanan selalu sangat subyektif dan bergantung pada berbagai faktor.

Kenyamanan dalam suatu ruang tergantung secara imaterial dari kebudayaan dan kebiasaan manusia masing-masing dan secara material terutama pencahayaan, penghawaan, olahan ruang luar, bahan bangunan, struktur bangunan, maupun bentuk bangunan.

a) Pencahayaan

Ø Pencahayaan Alami

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 24 hubungannya dengan pengalaman perasaan. Pencahayaan dan pembayangan mempengaruhi orientasi didalam ruang.

Pencahayaan alami digunakan umumnya pada siang hari karena mengingat efisiensi energi yang digunakan. Mulai pagi hari hingga sore hari diusahakan pemanfaatan sinar matahari semaksimal mungkin bagi pencahayaan ruangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan bukaan-bukaan yang lebar agar cahaya matahari dapat masuk kedalam ruang secara maksimal, namun kebutuhan sinar matahari dalam pencahayaan ruang tergantung dari aktivitas di dalam ruang.

Hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan pencahayaan alami adalah :

· Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok

dan menguntungkan dari barat ke timur sehingga cahaya dapat diterima dan kesilauan dapat dihindari namun jika ada pertimbangan lain yang memerlukan orientasi tertentu misal aliran udara, maka kemiringan atap sampai 30º masih dapat diterima.

· Untuk mendapatkan lubang cahaya efektif maka diperlukan titik

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 25 · Semakin tinggi bukaan cahaya maka semakin dalam cahaya akan

masuk ke dalam ruang. (Frick dan Suskiyatno, 1988:56)

Beberapa faktor bentuk bangunan yang mempengaruhi masuknya cahaya ke dalam ruangan :

· Tinggi dan Lebar Jendela · Kedalaman ruang

· Jarak antar bangunan · Skylight

· Clerestories

· Overhang

Komponen-komponen yang berpengaruh pada pencahayaan alami adalah :

· Komponen langit

Komponen langit yang dimaksud adalah cahaya matahari dan langit. Besarnya tergantung pada besaran lubang cahaya atau penghalang yang ada diluar bangunan serta penghalang berupa bagian dari bangunan.

· Komponen refleksi luar

Komponen refleksi luar adalah cahaya yang diperoleh melalui pantulan dari benda diluar bangunan.

· Komponen refleksi dalam

Komponen refleksi dalam adalah komponen cahaya yang datang pada bidang kerja melalui pantulan permukaan interior ruangan. Cahaya yang dipantulkan berupa cahaya langsung dari langit ataupun cahaya yang dipantulkan. Besar intensitas tergantung pada komponen ruang baik bahan, warna, tekstur atau ukuran ruang.

Ø Pantulan dan Penyerapan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 26 kontras yang terlalu besar dalam nilai “terang” sering dirasakan tidak menyenangkan karena ada efek silau yang dihasilkan.

Penghijauan lingkungan adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi silau. Dengan tumbuhan rendah dan rerumputan, kesialauan tanah dapat dihindarkan, begitu pula kesilauan dari atas dapat dihalangi dengan pohon-pohon yang tinggi.

b) Penghawaan

Arah angin dipengaruhi oleh musim kemarau yaitu angin timur laut dan musim hujan adalah angin barat, selain itu juga dipengaruhi oleh iklim mikro pada tapak. Orientasi bangunan pada arah angin dapat meningkatkan kelancaran sirkulasi ventilasi silang. Udara yang bergerak menghasilkan penyegaran yang terbaik karena dengan penyegaran tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit manusia. Dengan demikian juga dapat digunakan angin untuk mengatur udara didalam ruang.

Angin yang menerpa sebuah bangunan akan membentuk daerah bertekanan tinggi pada sisi hulu angin. Pada hal lain, angin berhembus mengelilingi bangunan dan membentuk daerah bertekanan rendah pada sisi samping dan sisi hilir angin. Menunjukan bahwa aliran udara tidak selalu mencari jalan terpendek.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 27 Kondisi tekanan yang berbeda pada kedua sisi lubang masuk aliran udara, akan membelok mencari jalan lain. Berarti pergeseran lubang masuk udara pada satu sisi mengubah kondisi tekanan amsing-masing.

Disamping aliran udara yang bergerak, timbul juga pengaruh silau oleh sinar matahari yang juga perlu diperhatikan. Sebaiknya silau tersebut dihindari dengan pengadaan tanaman.

Pada rumah yang tidak bertingkat, aliran udara bergerak pada ketinggian tubuh manusia. Demikian juga terjadi pada gedung yang bertingkat di lantai satu, sedangkan pada gedung yang bertingkat di ruang tingkat atas aliran udara bergerak dekat pada langit-langit.

Gambar 2.2 Kondisi tekanan pada sisi lubang Sumber : Dasar – dasar arsitektur ekologis, 2007

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 28 Pengaruh elemen peneduh mengakibatkan kondisi tekanan yang berbeda pada kedua sisi lubang masuk udara. Letak lubang masuk udara selalu mempengaruhi aliran udara, sedangkan letak lubang keluar tidak begitu penting.

Kecepatan aliran udara mempengaruhi penyegaran udara. Jika lubang masuk udara lebih besar daripada lubang keluarnya, maka kecepatan aliran udara akan berkurang, lain halnya jika lubang keluar udara lebih besar, kecepatan aliran udara akan semakin kuat.

Gambar 2.4. Aliran udara pada rumah tingkat Sumber : Dasar – dasar arsitektur ekologis, 2007

Gambar 2.5 Pengaruh elemen peneduh Sumber : Dasar – dasar arsitektur ekologis, 2007

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 29 Pemanfaatan pohon, serta semak-semak merupakan cara alamiah untuk memberi perlindungan terhadap sinar matahari maupun untuk menyegarkan dan menyalurkan aliran udara, terutama pada gedung yang rendah.

b. Bahan Bangunan

Pemilihan bahan bangunan maupun penentuan struktur sebaiknya juga harus mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan ekologi. Bahan bangunan dan struktur yang digunakan untuk banguan tradisional lebih murah harganya, lebih sederhana, mudah digunakan atau diterapkan, tersedia di tempat / local, seimbangan dengan iklim setempat dan sesuai dengan tingkat keahlian tukang-tukang setempat.

Bahan bangunan yang ekologis digolongkan menurut penggunaan bahan mentah dan tingkat transformasi, seperti bagan sebagai berikut :

GOLONGAN CONTOH BAHAN BANGUNAN

Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali (regeneratif)

· Bahan nabati, seperti ; kayu, rotan, rumbia,

alang-alang, serabut kayu, ijuk, kulit kayu, kapas, kapuk, dll.

· Bahan hewani, seperti : kulit binatang,

woll, dll.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 30 Bahan bangunan alam yang

dapat digunakan kembali.

Tanah, tanah liat, lempung, tras, kapus, batu kali, batu alam, dsb.

Bahan bangunan buatan yang dapat didaur ulang (recycling), yaitu bahan bangunan yang didapat sebagai : limbah, ampas, sampah, potongan, dsb dari perusahaan industri.

Bahan bungkusan ( kaleng,botol), mobil bekas, ban, serbuk kayu, poongan bahan sintesis, kaca, seng, dan kain.

Bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transfornasi sederhana, yaitu bahan bangunan yang

semen merah, kapur mentah, kapur padam, kapur kering, dan semen portland.

Bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkat perubahan transformasi

Plastik dan bahan sintesis yang lainnya dan yang tentunya dapat dinamakan “ekologis” sehingga dalam penggunaannya sebagai bahan bengunan 90% dapat diabaikan.

Bahan bangunan komposit, yaitu bahan bangunan yang tercampur menjadi satu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi.

Beton, pelat serat semen, pelat serutan / tatal kayu semen, cat kimia, dan perekat

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 I 31 Banyak jenis bahan yang mempunyai sifat dan kecenderungan tertentu baik yang cepat rusak atau awet, cenderung merusak alam atau aman terhadap alam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan bangunan yang ekologis :

· Disesuaikan dengan kondisi iklim tropis lembab dan fungsi dalam penggunaannya (sesuai dnegan sistem struktur).

· Eksploitasi dan pembuatan bahan bangunan menggunakan energi sesedikit mungkin.

· Tidak mengalami perubahan bahan (transformasi) yang tidak dapat dikembalikan pada alam.

· Ekaploitasi pembuatan (produksi, penggunaan dan pemeliharaan bahan bangunan mencemari lingkungan sesedikit mungkin (keadaan entropinya serendah mungkin)

Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal. Bahan bangunan yang ekologis selalu berkaitan dengan sumber alamnya. Dengan demikian kualitas struktur yang baik juga harus memperhatikan teknologi yang ekologis dimana selalu mengutamakan keseimbangan antara teknologi dan lingkungan sebagai berikut :

· Seimbang dengan alam

Perhatian kepada alam dan sumbernya

· Seimbang dengan manusia

Perhatian pada keamanan, kenyamanan, kehidupan (air, jalan nafkah kehidupan, uang sewa / beli), kebudayaan (tanah, air, agama, keluarga), sumber alam, pencemaran udara, kesehatan, dll.

· Seimbang dengan lingkungan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 1

BAB III

TINJAUAN KOTA

3.1. TINJAUAN KOTA SEMARANG

3.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Gambar 3.1 Peta Semarang Sumber: RTRW Kota Semarang

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 2 Batas-batas Kota Semarang sebagai berikut :

§ Batas Utara : Laut Jawa

§ Batas Selatan : Kabupaten Semarang

§ Batas Timur : Kabupaten Demak

§ Batas Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 373,7 km2. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu kecamatan Mijen (62,15 km2) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Candisari (5,56 km2). Ketinggian Kota Semarang bervariasi, terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 3

3.1.2. Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Semarang

Sejarah Semarang berawal pada abad ke-8 M, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan, yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut menyatu membentuk daratan. kota Semarang Bawah yang dikenal sekarang ini dahulu merupakan laut.

Pada akhir abad ke-15 M Pangeran Made Pandan (Sunan Pandanaran I) ditempatkan oleh Kerajaan Demakuntuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang.

Semarang bermula dari dataran lumpur,yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Sebagai kota besar, ia menyerap banyak pendatang. Mereka ini, kemudian mencari penghidupan dan menetap di Kota Semarang sampai akhir hayatnya. Lalu susul menyusul kehidupan generasi berikutnya.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 4 Tercatat ada kawasan 4 Perumas dan 51 proyek perumahan dengan masing-masing jumlah unit yang bervariasi antara 100 - 10.000 unit rumah. Industri di Semarang mengalami peningkatan yang amat pesat. Dengan bertumbuhnya kawasan-kawasan industri dengan ribuan perusahaan dan 41 sentra industri kecil meliputi berbagai produksi baik sandang, pangan, perlengkapan, rumah tangga, suvenir dan lain-lain.

3.1.3. Penduduk Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.506.924 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun, kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat dengan angka kepadatan 14.089 jiwa/km2, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah yaitu 625 jiwa/km2.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 5 Tipologi masyarakat berorientasi pada tata kehidupan “kekotaan” (urbanis), “pedesaan” (ruralis) dan terjalin hubungan masyarakat yang baik.

3.1.4. Kondisi Fisik Kota Semarang

a. Topografi

Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 6

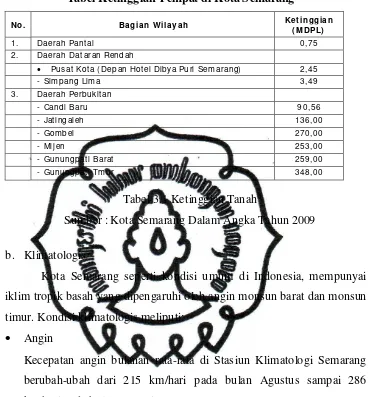

Tabel Ketinggian Tempat di Kota Semarang

N o . Bag ian W ilayah Ket in gg ian

Tabel 3.1 Ketinggian Tanah

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009

b. Klimatologis

Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Kondisi klimatologis meliputi:

· Angin

Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari.

· Matahari

Lamanya sinar matahari, menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. Suhu minimum 22,1 oC terjadi pada bulan Juli, dan suhu maksimum 33,7 oC terjadi pada bulan September dan Oktober.

· Curah hujan

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 7 tahun. Hal ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum.

· Kelembaban

Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari.

· Suhu

Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C.

3.1.5. Kondisi Non Fisik Kota Semarang

a. Ekonomi

Perekonomian Kota Semarang sebelum krisis terjadi mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional, namun setelah adanya krisis multi dimensi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang paling tajam terjadi pada tahun 1998 secara riil mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan paling drastis adalah sektor bangunan.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 8 b. Jalan dan Transportasi

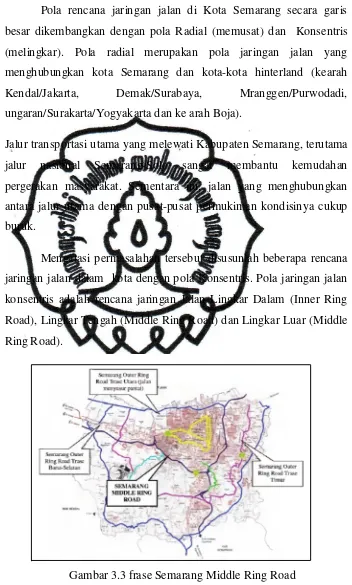

Pola rencana jaringan jalan di Kota Semarang secara garis besar dikembangkan dengan pola Radial (memusat) dan Konsentris (melingkar). Pola radial merupakan pola jaringan jalan yang menghubungkan kota Semarang dan kota-kota hinterland (kearah Kendal/Jakarta, Demak/Surabaya, Mranggen/Purwodadi, ungaran/Surakarta/Yogyakarta dan ke arah Boja).

Jalur transportasi utama yang melewati Kabupaten Semarang, terutama jalur nasional Semarang-Solo sangat membantu kemudahan pergerakan masyarakat. Sementara itu, jalan yang menghubungkan antara jalur utama dengan pusat-pusat permukiman kondisinya cukup buruk.

Mengatasi permasalahan tersebut disusunlah beberapa rencana jaringan jalan dalam kota dengan pola Konsentris. Pola jaringan jalan konsentris adalah rencana jaringan Jalan Lingkar Dalam (Inner Ring Road), Lingkar Tengah (Middle Ring Road) dan Lingkar Luar (Middle Ring Road).

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 9 Memenuhi transportasi darat tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama, yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Salah satu jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang dengan jumlah besar adalah bus, yang terdiri dari Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Bus-bus ini dilayani oleh Terminal Bus Terboyo Semarang. Angkutan Kereta Api di Kota Semarang dilayani 2 stasiun yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol.

Angkutan udara dilayani di Bandara Ahmad Yani, menghubungkan Semarang dengan sejumlah kota-kota besar Indonesia setiap harinya. Sejak tahun 2008 Bandara Ahmad Yani menjadi bandara Internasional dengan adanya penerbangan langsung ke luar negri, contohnya ke Singapura. Pelabuhan Tanjung Mas menghubungkan Semarang dengan sejumlah kota-kota pelabuhan Indonesia; pelabuhan ini juga terdapat terminal peti kemas.

3.2. RENCANA PEMBANGUNAN KOTA

3.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

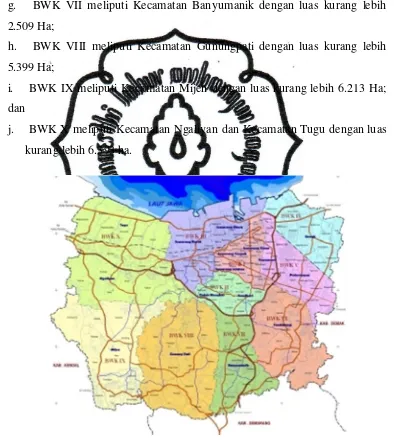

Dengan mempertimbangkan luas, karakter daerah, koordinasi pelaksanaan pembangunan, kemudahan dalam penyelesaian masalah, maka pembagian BWK di Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif. Untuk itu, dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2010-2030 pembagian BWK ditetapkan sebagai berikut :

a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 Ha;

b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 Ha;

commit to user

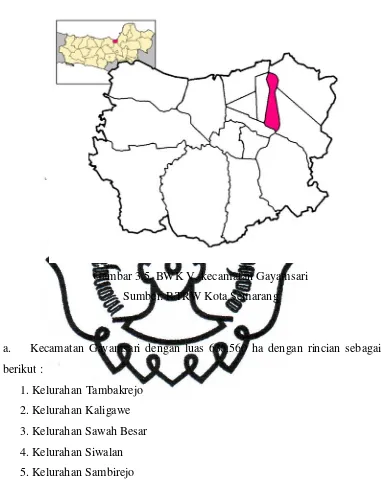

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 10 d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 Ha; e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan

dengan luas kurang lebih 2.622 Ha;

f. BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 Ha;

g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 Ha;

h. BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 Ha;

i. BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 Ha; dan

j. BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 ha.

commit to user

Nurjamilah Tikas Fitrianido I0207071 III 11 Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional di masing-masing BWK meliputi :

a. Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, II, dan III b. Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II

c. Perkantoran, transportasi udara dan transportasi laut di BWK III d. Industri di BWK IV dan BWK X

e. Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII f. Perkantoran militer di BWK VII g. Kantor pelayanan publik di BWK IX

Rencana penetapan pusat pelayanan di Kota Semarang terdiri atas: Pusat pelayanan kota, Sub pusat pelayanan kota dan Pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kota yang berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi kantor Gubernur dan kantor Walikota serta fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya.

Selain itu pusat pelayanan kota juga sebagai pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial yang dilengkapi dengan :

a. Pusat perbelanjaan skala kota; b. Hotel dan penginapan;

c. Perkantoran swasta;

d. Jasa akomodasi pariwisata lainnya.

Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat BWK yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi : a. Sarana perdagangan dan jasa