PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN

YOGYAKARTA DAN KERAJAAN SURAKARTA PASCA

PALIHAN NAGARI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:

DAMASUS FERIX LOYS HERMAWAN

NIM: 071314019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN

YOGYAKARTA DAN KERAJAAN SURAKARTA PASCA

PALIHAN NAGARI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:

DAMASUS FERIX LOYS HERMAWAN

NIM: 071314019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati karya ini dipersembahkan untuk:

1. Yesus Kristus yang penuh dengan ajaran cinta dan Bunda Maria, ibu yang pemurah dan rendah hati.

2. Kedua orang tua ku Al. Supardiyana dan Ch. Suyati yang telah membesarkan, mendidikku dan mendoakan ku.

3. Kakakku C. Ika Rina Hermawati. 4. Kakek dan nenek.

5. Rohma Yunita Putri terima kasih. 6. DIKSASIUS.

7. Sahabat dan semua orang yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Kupersembahkan karya ini untuk almamaterku:

MOTTO

“Akal menguasai dunia, jadi sejarah dunia juga dikuasai oleh akal”

(George Wilhem Friedrich Hegel)

“Bertahan hidup itu melelahkan tapi bagaimanapun harus tetap diperjuangkan”

ABSTRAK

PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN

YOGYAKARTA DAN KERAJAAN SURAKARTA PASCA

PALIHAN NAGARI

Damasus Ferix Loys Hermawan Universitas Sanata Dharma

2012

Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 1) bagaimana perbedaan aktualisasi budaya di Yogyakarta dan Surakarta Pasca Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti, 2) mengapa aktualisasi budaya kerajaan Yogyakarta dan Surakarta mengalami perbedaan pasca Palihan Nagari.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap: 1) Pengumpulan data (heuristik), 2) kritik sumber (verifikasi), 3) intepretasi, 4) penulisan sejarah (historiografi). Berdasarkan topik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan budaya dan pendekatan politik, dan jenis penulisannya menggunakan model deskriptif analitis.

ABSTRACT

DIFFERENCE OF CULTURAL ACTUALIZATION IN YOGYAKARTA KINGDOM AND SURAKARTA KINGDOM AFTER

GIYANTI AGREEMENT

Damasus Ferix Loys Hermawan Sanata Dharma University

2012

This study aims to describe and analyze how and why the differences in cultural actualization of Yogyakarta and Surakarta after Palihan Nagari or Giyanti Agreement.

This study is based on historical research method that consists of four stages; 1) the collecting data ( Heuristic), 2) source criticism ( verification), 3) interpretation, 4) historiography. The approaches of this study are cultural and political approaches. The type of writing is a descriptive analysis model.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan berkat dan rahmat, sehingga skripsi berjudul Perbedaan Aktualisasi Budaya Yogyakarta dan Surakarta Pasca Palihan Nagari dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang membantu dan sabar membimbing serta memberikan banyak inspirasi, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

6. Ki Nardi Slamet, Ki Sancoko, Ki Bayu Gito Gati, Ki Catur “Benyek”

Kuncoro dan Bapak Hendricus Suroyo yang telah bersedia menjadi nara sumber dan berbagi pengetahuan sehingga penulis memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga (Mbah, Mbok’e, orang tua, kakak dan saudara) yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Untuk seseorang yang telah begitu bersabar dan setia menghadapi keluh

kesah penulis dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh rekan-rekan DIKSASIUS yang memberikan motivasi bagi penyelesaian skripsi ini, Om Tomi Dono yang bersedia meminjamkan kamera sehingga kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan lancar. 10.Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2007 yang memberikan

pengalaman dan persahabatan yang indah sehingga mampu menjadi motivasi dalam studi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ... vii

ABSTRAK ... viii

ABTRACT ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

D. Tinjauan Pustaka ... 8

E. Landasan Teori ... 13

F. Metodologi ... 24

1. Metode Penelitian ... 24

2. Pendekatan ... 27

3. Jenis Penulisan ... 28

BAB II PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN

YOGYAKARTA DAN SURAKARTA PASCA PALIHAN

NAGARI ... 30

A. Aktualisasi kesenian di Yogyakarta dan Surakarta Pasca Palihan Nagari ... 30

1. Perbedaan dalam tari-tarian ... 30

2. Perbedaan dalam wayang kulit ... 39

3. Perbedaan dalam musik ... 58

B.Aktualisasi tradisi dan adat istiadat di Yogyakarta dan Surakarta Pasca Palihan Nagari ... 63

1. Adat Perkawinan ... 63

2. Tata cara berbusana ... 70

BAB III FAKTOR PENDORONG PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN YOGYAKARTA DAN SURAKARTA PASCA PALIHAN NAGARI ... 81

A.Budaya sebagai legitimasi kekuasaan ... 82

B. Budaya sebagai jati diri ... 90

C. Budaya sebagai upaya menyebarkan pengaruh/rivalitas ... 101

D.Budaya sebagai upaya meningkatkan Prestise ... 108

BAB IV KESIMPULAN ... 116

DAFTAR PUSTAKA ... 122

DAFTAR GAMBAR

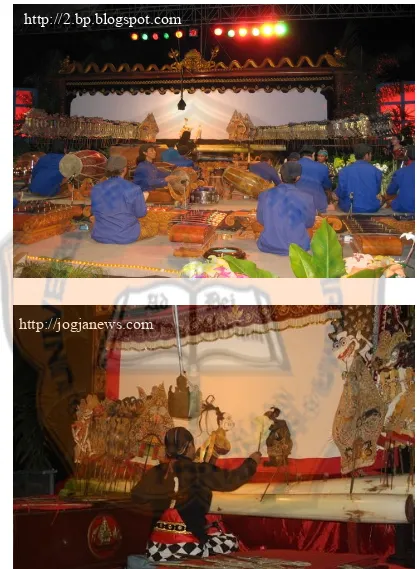

Gambar i. Pertunjukan wayang kulit dengan kelir gaya Solo (atas) dan Jogja

(bawah) ... 44

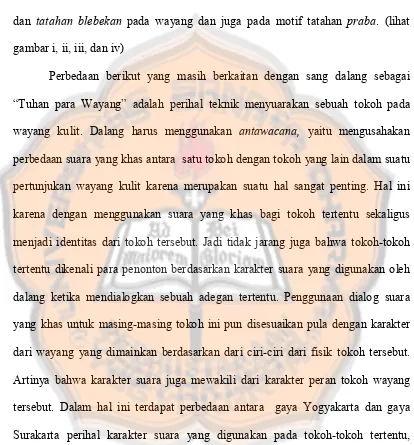

Gambar ii. Tatahan Blebekan gaya Yogyakarta (atas) dan gaya Surakarta (bawah) ... 49

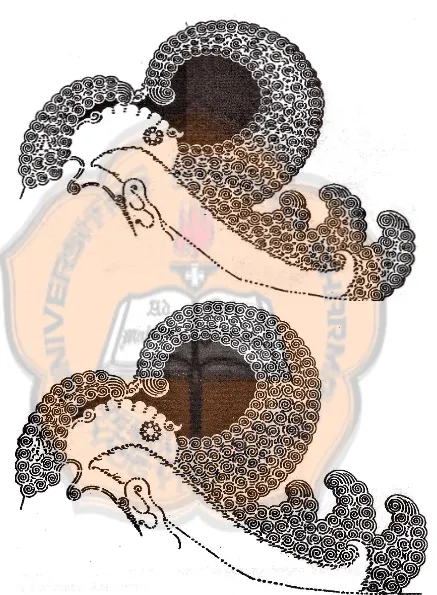

Gambar iii. Tatahan Seritan gaya Yogyakarta (atas) dan gaya Surakarta (bawah) ... 50

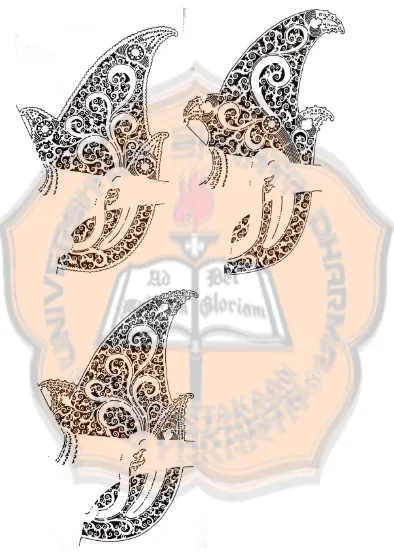

Gambar iv. Praba dengan motif-motif gaya Yogyakarta ... 51

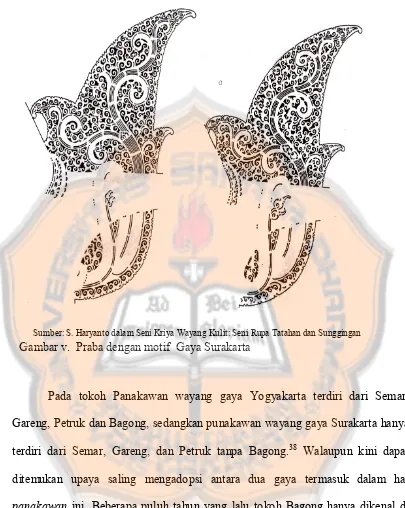

Gambar v. Praba dengan motif Gaya Surakarta ... 52

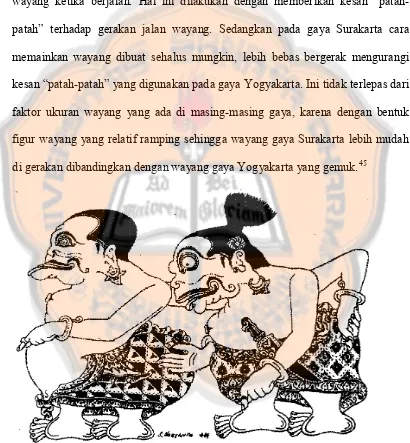

Gambar vi. Dua tokoh Bagong gaya Surakarta ... 56

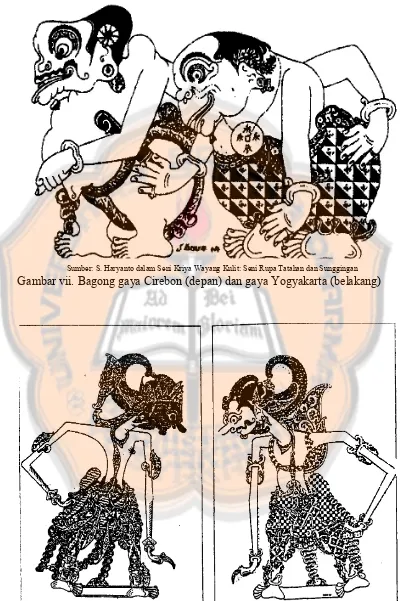

Gambar vii. Bagong gaya Cirebon (depan) dan gaya Yogyakarta (belakang)... 57

Gambar viii. Tokoh Antareja Solo (kiri) dan Antareja Yogya (kanan)... 57

Gambar ix. Saron laras Slendro Surakarta (atas) dan Yogyakarta (bawah) .... 62

Gambar x. Tata rias Solo Putri (kiri) dan Yogya Putri (kanan) ... 65

Gambar xi. Tata rias putri Jogja Paes Ageng ... 65

Gambar xii. Pengantin tata rias Jogja Paes Kanigaran (kiri) dan Solo Basahan Keprabon (kanan) ... 69

Gambar xiii. Jogja Paes Ageng (kiri) dan Solo Basahan (kanan) ... 69

Gambar xiv. Blangkon Yogyakarta (kiri) dan blangkon Surakarta (kanan) ... 72

Gambar xv. Surjan Lurik (kiri) dan Surjan Kembang (kanan) ... 73

Gambar xvii. Motif batik Truntum Solo (kiri) dan motif batik Truntum Yogya (kanan) ... 75

Gambar xviii. Keris Gayaman gaya Surakarta (kiri) dan Yogyakarta (kanan)... 77

Gambar xix. Keris Ladrang Solo (kiri) dan Branggah Jogja (kanan)... 77

Gambar xx. Contoh hulu keris Yogyakarta (kiri) dan Surakarta (kanan) ... 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan kehidupan kerajaan Mataram islam mengalami titik balik sangat fenomenal ketika kerajaan ini mengalami perpecahan yang tak terhindarkan. Konflik kepentingan yang berkepanjangan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan rakyat Mataram, yakni perang saudara antara Pangeran Mangkubumi yang bersekutu dengan Raden Mas Said melawan Paku Buwono II dan kemudian dengan Paku Buwono III, yang bersekutu dengan VOC.1 Seperti konflik-konflik kerajaan lainnya, konflik tersebut sarat dengan muatan politik dan ketidakpuasan. Sebuah alasan yang kadang tertutupi oleh nuansa perjuangan walau kadang terdapat ketidakjelasan untuk siapa dan mengapa sebuah pemberontakan harus terjadi.2 Walau demikian banyak pula yang menyatakan bahwa perpecahan di Mataram merupakan sebuah ungkapan rasa kekecewaan terhadap raja yang melanggar konsep sabda pandhita ratu tan kena wola-wali mengenai masalah Sokawati, dan campur tangan VOC dalam istana yang telah merendahkan harga diri keraton Mataram sebagai pusat dunia.3

Raja merupakan patokan nilai bagi masyarakat. Apabila seorang raja tidak mampu memegang perkataannya maka menjadi kurang dapat dipercayalah raja

tersebut. Demikian mengapa Mangkubumi memutuskan untuk memberontak. Perpecahan ini kemudian diakhiri secara resmi dengan lahirnya Perjanjian Giyanti, sebuah perjanjian damai yang dilakukan di desa Giyanti dekat Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755.4 Perjanjian ini memuat kesepakatan antara Mangkubumi dan Pakubuwono untuk membagi daerah kekuasaan Mataram, sehingga perjanjian ini sering disebut pula dengan istilah Palihan Nagari (pembagian Negara).5 Perjanjian ini menjadi titik awal yang benar-benar memisahkan Yogyakarta di bawah Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalogo Abdul Rachman Sajidin Pantagama

Kalifatulah dan Susuhunan Pakubuwono III .

Perpecahan politis di kerajaan Mataram yang terbagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dan disusul pula dengan munculnya Mangkunegaran (1757) dan Pakualaman (1813) berpengaruh terhadap kebudayaan masing-masing pihak. Perpecahan politik telah menyebabkan berkembangnya perpecahan budaya.Walaupun dipecah menjadi empat namun hanya ada dua gaya kebudayaan yang besar pengaruhnya terhadap masing-masing kerajaan yaitu gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Perpecahan budaya antara kedua belah pihak memang tidak serta-merta langsung terlihat, karena aspek budaya begitu melekat dengan kehidupan rakyat. Perubahan atau munculnya perbedaan aktualisasi budaya antara keduanya terjadi secara perlahan.

Perbedaan aktualisasi kebudayaan di antara kedua pihak tersebut tentunya dipengaruhi oleh alasan-alasan kuat. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa

4

Soekanto, Perdjandjian Gianti – perang Pahlawan Diponegara, Jakarta, N.V Soeroeng, 1952, hlm. 8

kebudayaan bersifat adaptif, karena kebudayaan itu melengkapi manusia dengan cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka sendiri dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik-geografis, maupun pada lingkungan sosialnya.6 Tentunya dalam hal ini penyesuaian terhadap lingkungan sosial politik menjadi faktor yang terlihat jelas dalam perbedaan aktualisasi budaya antara Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Perlu diingat pula bahwa suatu perubahan kebudayaan di dalam suatu masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor intern dalam masyarakat itu sendiri. Usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya (survive) mengakibatkan terbentuknya kebudayaan baru.7 Kesenian di Yogyakarta menunjukkan perbedaan yang menyolok dibandingkan kesenian yang berkembang di Surakarta. Padahal keduanya sama-sama keturunan Mataram. Budaya Yogyakarta bersifat “serba adanya- gagah- maskulin aktif” sedangkan budaya Surakarta bersifat “kenes penuh bunga- feminim- kontemplatif”.8 Tentang kebudayaan khususnya seni, busana dan tari terjadi persaingan antara Sultan (memakai baju surjan, blangkon dan gerakan tari yang statis) dan Susuhunan yang akan Yasa ingkang Enggal (menciptakan gaya baru) yang memberi kesan dinamis.9 Semakin menegaskan bahwa perbedaan budaya di antara kedua pihak ini merupakan usaha menjawab tantangan sosial politik sebagai suatu kerajaan yang telah berdiri sendiri-sendiri dan memerlukan kekhasan budaya sebagai jati dirinya. Di bidang seni tari menjadi

6

Ihromi,T.O., Pokok-pokok Antropologi budaya, Jakarta, PT. Gramedia, 1987, hlm. 28 7

Astris. S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta, Bina Cipta, 1985, hlm. 122

8

Wan Anwar, Kuntowijoyo: Karya dan dunianya, Jakarta, Grasindo, 2007, hlm. 9 9

sangat jelas bahwa kedua pihak baik Yogyakarta maupun Surakarta “menegaskan perbedaan-perbedaan kebudayaannya” walau sedikit banyak sama-sama masih terpengaruh oleh kebudayaan awalnya yaitu kebudayaan Mataram. Dua tradisi tari Jawa klasik terpenting terdapat di dua daerah terpisah namun berdekatan, yaitu daerah Jawa Tengah bagian timur yang dipengaruhi oleh keraton Surakarta dan daerah Jawa Tengah bagian barat yang dipengaruhi oleh keraton Yogyakarta.10

Perbedaan-perbedaan aktualisasi kebudayaan di antara Kasultanan dan Kasunanan tidak hanya berhenti pada bidang tari-tarian tetapi berikut pula dalam hal tata busana dan kesenian-kesenian lainnya, seperti wayang, dan musik (gamelan). Selain dalam bidang kesenian, perbedaan aktualisasi kebudayaan di antara Kasultanan dan Kasunanan juga terdapat dalam penggunaan gelar masing-masing rajanya. Setelah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua pada 1755, kepala kerajaan Surakarta bergelar Sunan/ Susuhunan, sedangkan kepala negara Yogyakarta bergelar Sultan.11 Perbedaan penggunaan gelar ini semakin menegaskan pula bahwa masing-masing pihak merasa harus membuat perbedaan aktualisasi yang tegas di antara keduanya. Ini merupakan salah satu upaya legitimasi kekuasaan agar dapat diakui oleh rakyatnya.

Munculnya perbedaan aktualisasi budaya di antara dua kerajaan tersebut memerlukan penjelasan mengenai alasan-alasan yang mendasarinya. Seperti yang sempat disinggung di atas, suatu kebudayaan mengalami perubahan karena antara satu komponen dengan komponen lainnya saling berkaitan erat. Apabila salah

10

Brakel-Papenhuyzen, Clara, Seni Tari Jawa: Tradisi Surakarta dan Peristilahannya, Belanda, Leiden University Press., hlm. 40

11

satu komponen mengalami perubahan maka akan berdampak pada komponen yang lain. Demikian suatu kebudayaan itu akan selalu mengalami perubahan. Faktor waktu mempunyai peranan penting dalam pembentukan kebudayaan.12 Tanpa terjadinya perpecahan di kerajaan Mataram pun kebudayaannya akan mengalami perubahan, karena kebudayaan itu bersifat adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Sedangkan kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan waktu. Dengan mengesampingkan faktor waktu dalam perubahan kebudayaan Mataram perlulah mempertanyakan tentang alasan yang djadikan dasar dari perbedaan aktualisasibudaya di antara kedua kerajaan tersebut.

Kedua kerajaan dengan sengaja mengembangkan tradisi artistik di bidang tari, karawitan dan wayang dengan tujuan membentuk/ menciptakan identitas artistik yang khas.13 Kesengajaan yang dilakukan oleh kedua kerajaan ini menyiratkan sebuah alasan tertentu yang perlu diperjelas. Bagaimana sebuah perpecahan politis mampu membuat perubahan dalam bidang kebudayaan. Perpecahan Mataram ini secara resmi adalah sebuah masalah politis, tetapi kemudian memberikan dampak pada perubahan aktualisasi budaya di antara Yogyakarta dan Surakarta. Perbedaan budaya ini terus berjalan dan bahkan semakin berkembang hingga kini menjadi sebuah kebudayaan yang berbeda namun memiliki satu darah yang sama.

12

Astris. S. Susanto, op.cit, hlm. 124

13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari”sebagai berikut;

1. Bagaimana perbedaan-perbedaan aktualisasi budaya kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta pasca Palihan Nagari?

2. Mengapa aktualisasi budaya kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta mengalami perbedaan pasca Palihan Nagari?

Pada permasalahan pertama hendak dibahas beberapa wujud perbedaan budaya di antara Yogyakarta dan Surakarta dalam bidang kesenian khususnya tari-tarian dan musik serta dalam tradisi yang berkembang hingga saat ini khususnya adat perkawinan dan mengenai tata cara berpakaian.

menganalisis permasalahan-permasalahan dan sebagai garis tegas agar pembahasan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

· Mengidentifikasi perbedaan aktualisasi budaya Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Palihan Nagari.

· Menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan aktalisasi budaya antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Palihan Nagari.

Manfaat yang disumbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan di Indonesia sehingga membantu pembahasan mengenai dampak perpecahan di Kerajaan Mataram yang ditandai Palihan Nagari terhadap kehidupan budaya masing-masing pihak (Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta).

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

3. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini mampu memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi penulis khususnya mengenai pembahasan perbedaan aktualisasi budaya di Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Palihan Nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam usaha merumuskan dan menyelesaikan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Buku-buku tersebut walaupun merupakan buku yang bukan berasal langsung saat peristiwa berlangsung tetapi setidaknya memuat data-data yang merupakan sumber primer. Sumber sejarah primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan saksi panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (di sini selanjutnya secara singkat disebut dengan saksi pandangan mata).14 Sedangkan yang dimaksud sumber sekunder merupakan kesaksian dari pada siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.15

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber sebagai berikut:

Pertama adalah buku berjudul Eksotisme Jawa: Ragam Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa1 6, berisi mengenai deskripsi seorang Inggris yaitu

14

Gottschalc, Louis, Mengerti Sejarah, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 35. 15

Ibid 16

Sir Samuel Auchmuty ke Jawa dalam rangka ekspedisi terhadap pemukiman yang berada di bawah kekuasaan Eropa yang bermusuhan dengan Inggris. Buku ini mendeskripsikan mengenai keadaan pulau Jawa sebagai vasal Belanda (VOC). Isinya antara lain mengenai hidup orang Jawa, cara berpakaian, dan tentang usaha campur tangan kolonial (Belanda) terhadap perseteruan di dalam kerajaan Mataram sebagai wujud usaha untuk tetap menjaga eksistensi kekuasaan kolonial di tanah Jawa. Selain di dalamnya yang juga dibicarakan mengenai keberadaan Batavia (Jacatra dari kata Jakarta).

Kedua, buku berjudul JAWA: on The Subject of Java1 7, berisi mengenai adanya kontak-kontak antara budaya Jawa (Surakarta) dengan budaya Eropa (Belanda), adanya sebuah interaksi yang menegaskan terbentuknya budaya Jawa. Disampaikan pula mengenai bagaimana peran dan keterlibatan Belanda (Walandi) dalam penyelenggaraan kehidupan budaya di Keraton. Dijelaskan di dalam buku tersebut bagaimana kedekatan hubungan antara Pakubuwono dan pembesar Belanda yang memungkinkan tidak terjadi konflik terbuka antara Surakarta dan Belanda. Ketika terjadi pemberontakan atas Mataram oleh Mangkubumi dan Mas Said terlihat pula bagaimana intervensi yang sangat jelas dilakukan oleh Belanda. Tidak lain ini dilakukan untuk menjaga eksistensinya di tanah Jawa.

Ketiga, buku berjudul Djawa dan Bali: Dua Pusat perkembangan Drama tari Tradisional di Indonesia.1 8 Buku ini membicarakan posisi Jawa dan Bali sebagai pusat perkembangan tari di Indonesia, tetapi di dalamnya memuat pula

17

Karangan John Pemberton, Mata Bangsa, Yogyakarta, 2003. Terjemahan dari “On The Subject of Java” Cornell University Press, Ithaca, 1994. Hasil kerjasama dengan Yayasan Adikarya dan The Ford Foundation.

18

mengenai perpecahan di kerajaan Mataram yang kemudian memisahkan antara Yogyakarta dan Surakarta. Begitu pula dalam hal seni tari yang kemudian di antara keduanya saling mengusahakan perbedaan satu sama lain. Seperti dalam tari Bedaya, di Yogyakarta bernama Bedaya Semang dan di Surakarta bernama Bedaya Ketawang, kendatipun keduanya menceritakan tentang hal yang sama. Dikatakan dalam buku ini bahwa perbedaan antara keduanya hanya terletak pada teknis pelaksanaannya. Selain tari Bedaya beberapa tari lain juga berusaha digunakan sebagai pembeda antara keduanya seperti tari Srimpi, Wayang Wong dan lain-lain.

Keempat, buku berjudul Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792,1 9 memberikan analisis mengenai perpecahan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Pada salah satu bab buku dianalisis mengenai dampak perpecahan itu. Berbagai persoalan sebagai konsekuensi dari pembagian negara berdampak pada permasalahan penegakan kedaulatan pada kedua belah pihak. Pembagian negara yang dilakukan secara acak memungkinkan terjadinya konflik-konflik yang diakibatkan oleh kurang jelasnya batas-batas kekuasaan di antara kedua belah pihak. Buku ini menjelaskan pula mengenai bagaimana campur tangan VOC pada permasalahan di Mataram yang akhirnya menjadikan permanent division.

Kelima, buku berjudul Babad Mangkubumi.2 0 Buku ini berisi perjalanan kehidupan kerajaan Yogyakarta yang penuh dengan intrik-intrik politik dan budaya di dalam kalangan bangsawan kerajaan. Pada beberapa cuplikan peristiwa

19

Karangan M.C Ricklefs, Oxford University Press, London, 1974. 20

yang digambarkan hubungan yang terjadi di antara Yogyakarta dan Kompeni. Di dalam buku ini juga dapat dilihat bagaimana usaha Kompeni untuk terus mencampuri urusan kerajaan. Selain itu juga diceritakan mengenai berbagai kejengkelan Hamengkubuwono menghadapi Kompeni dan konspirasi yang terjadi di antara bangsawan kerajaan dengan sesamanya atau dengan Kompeni.

Keenam, buku berjudul buku berjudul Seni Tari Jawa: Tradisi Surakarta dan Peristilahannya.21 Buku ini sangat banyak membahas mengenai tari-tari Jawa, khususnya disinggung adalah mengenai tari-tari yang tumbuh dan berkembang di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Selain itu juga dibicarakan mengenai perangkat-perangkat kebudayaan seperti gamelan dan tradisi-tradisi yang hidup di kedua kerajaan.22 Di dalam buku ini dimuat banyak informasi mengenai analisis gerak, formasi, bahkan kegunaan tari dalam sebuah upacara tertentu.

Ketujuh, buku berjudul Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta2 3 yang berisi penjelasan pergelaran wayang wong. Buku ini juga berisi mengenai sejarah wayang wong sebagai kesenian yang diminati dan dianggap keramat pula di keraton Yogyakarta. Posisi wayang wong sebagai kesenian di kehidupan keraton Yogyakarta. Isi lainnya juga menyinggung bahwa wayang wong juga digunakan sebagai sarana politik dalam rangka menghadirkan

21

Karangan Clara Brakel-Papenhuyzen, diterbitkan Indonesia Linguistics Development Project 1991. Juga buku berjudul Ilmu Tari Joged Tradisi Gaya Kasunanan Surakarta karangan Nanik Sri Prihartini dkk, diterbitkan Pengembangan Ilmu Budaya bekerja sama dengan ISI Press Surakarta 2007. Khususnya membahas mengenai tari Bedhaya yang dimiliki oleh kedua kerajaan tersebut.

22

Disampaikan pula mengenai gamelan dan kesenian di Yogyakarta dalam buku berjudul Jogjakarta Kota Pusaka, karangan M. Mardjana penerbit Noordhoff-Kolff N.V. Jakarta 1980, dan buku berjudul Buku Pinter Budaya Jawa: Mutiara Adiluhung Orang Jawa karangan Suwardi Endraswara Penerbit Gelombang Pasang, Yogyakarta, 2005.

23

kesusastraan pada masa Majapahit yang diangkat kembali untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Sultan. Di dalam buku ini juga dimuat beberapa langkah gubahan ataupun tambahan yang dilakukan oleh Sultan sebagai satu-satunya yang berhak menggubah kesenian wayang wong ini.

Kedelapan, buku berjudul Gamelan Tari dan Wajang di Jogjakarta,2 4 berisi banyak mengenai uraian tentang posisi gamelan dalam seni musik, penggunaan gamelan dalam pertunjukan tari dan juga jenis-jenis gamelan. Buku ini juga menguraikan hubungan antara gamelan dengan berbagai kegiatan upacara atau tradisi yang dilakukan di keraton dan mengenai keterkaitan dengan kehidupan budaya pada masa modern.

Kesembilan, buku berjudul Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-raja Mataram.25 Buku ini berisi tentang kehidupan kekuasaan di kerajaan Mataram yang dianalisis dari sejarah silsilah raja-raja Mataram yang merupakan keturunan kalangan orang kebanyakan (petani). Selain itu juga disampaikan mengenai permasalahan penggunanaan gelar kebangsawanan di kerajaan Mataram yang menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam buku ini disampaikan pula mengenai pelanggaran Konsep Sabda Pandhita Ratu tan keno wola-wali. Salah satunya adalah mengenai Paku Buwono II yang telah melanggar janjinya atas Mangkubumi mengenai permasalahan daerah Sokawati. Daerah Sokawati telah disayembarakan dan berdasarkan sayembara tersebut Mangkubumi berhak atas

24

Wasisto Suryodiningrat, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1970. 25

Sokawati, tetapi yang terjadi PB II tidak menepati janji. Buku ini sangat membantu penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpecahan Mataram dari sudut pandang konsep kekuasaan kerajaan Mataram.

Kesepuluh, buku berjudul Adat Istiadat Jawa: Sedari seseorang masih dalam kandungan hingga Ia tiada lagi.2 6 Penulisnya Marbangun Hardjowirogo, menjelaskan secara detail mengenai prosesi-prosesi yang dilalui “orang Jawa”

selama ia akan dilahirkan sampai kepada ajal yang menjemput. Buku ini antara lain membahas tentang seorang Jawa yang sebelum dapat melihat matahari telah dipersiapkan berbagai tradisi yang harus dijalani oleh sang ibu. Tidak hanya sampai di situ setelah sang bayi lahir, dalam waktu-waktu tertentu ia masih harus menjalani berbagai tradisi seperti Sepasaran, Selapanan, Tujuhlapanan, Khitan, Perkawinan dan lain-lain, sampai pada upaya menentukan garis keturunan berikutnya (kawin) dan tradisi saat ajal telah menjemput. Ini semua diceritakan dengan menggunakan nama penulis yang kebetulan merupakan keturunan kerajaan, sehingga apa yang ditulis merupakan pengalaman yang telah dijalani oleh penulis tersebut.

E. Landasan Teori

Penulisan sebuah karya ilmiah membutuhkan bantuan berupa kerangka teoretik yang berguna bagi penulis untuk menjaga batas-batas kajian penelitiannya. Judul penelitian ini yaitu, Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari. Landasan atau

26

kerangka teoretik yang hendak dipakai adalah pengertian kebudayaan, pengertian konflik, negara dan politik identitas, kesenian, dan Palihan Nagari.

1. Kebudayaan

Berdasarkan asal katanya, budaya adalah pikiran atau akal budi, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan membatin (akal budi) manusia (seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat dsb).27 Kebudayaan adalah semua perwujudan baik yang berupa struktur maupun proses dari kegiatan manusia dalam dimensi ideasional, etis, dan estetis.28 Dapat pula kebudayaan dipandang sebagai tindakan berpola dalam masyarakat.29 Suatu kebudayaan dapat juga dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berlaku (artinya kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya dimiliki bersama oleh para warga dari suatu masyarakat.30 Kebudayaan merupakan pola yang terjadi di dalam masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan serta pikiran dan akal budi manusia berdasarkan pada nilai yang ada. Tentu kebudayaan sangatlah erat hubungannya dengan nilai-nilai atau norma yang ada. Oleh karenanya kebudayaan dalam suatu lingkup masyarakat tertentu dapat berbeda-beda. Masyarakat (manusia) tidak pernah akan benar-benar lepas dari kebudayaan, segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat adalah hasil kebudayaan itu sendiri. Oleh karenanya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya. Ini mencerminkan bahwa setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri

27

terlepas bahwa ada unsur budaya yang sama dalam masyarakat tertentu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi tidak pernah ada suatu kebudayaan dalam masyarakat benar-benar sama dengan kebudayaan masyarakat lain.

Kebudayaan itu merupakan suatu struktur yang tersusun sangat rapi dimana suatu komponen tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan banyak komponen lain dan diperlukan olehnya.31 Dari sini dapat diketahui bahwa suatu perubahan dalam satu komponen kebudayaan akan berpengaruh terhadap kebudayaan itu secara keseluruhan. Karena kebudayaan sering mewujudkan suatu integrasi maka perubahan pada satu unsur sering menimbulkan pantulan yang dashyat dan kadang-kadang pantulan itu terjadi pada bidang-bidang yang sama sekali tidak disangka semula.32 Tentunya untuk mengidentifikasi wujud kebudayaan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta penulis berusaha melihat dari pendekatan budaya yang ditemukan pada masa-masa kini. Perubahan kebudayaan terjadi didukung oleh berbagai faktor seperti: pengaruh kebudayaan lain, sistem pendidikan, penghargaan terhadap penemuan, toleransi, masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat, orientasi masa depan, dan nilai hidup manusia untuk maju. Terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat umumnya didasari oleh ketidaknyamanan atau ketidakpuasan terhadap keadaan yang telah ada. Artinya semangat ketidakpuasaan inilah yang memicu perubahan itu sendiri. Pelopor perubahan kebudayaan itu dapat siapa saja termasuk masyarakat sendiri, tetapi dapat pula seorang tokoh yang punya peran tertentu dalam suatu masyarakat. Olehnya ketidakpuasaan itu diakomodir dan

31

Ibid, hlm. 31 32

dimobilisasikan untuk mewujudkan suatu perubahan. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan budaya masing-masing pihak. Sedangkan dalam suatu masyarakat yang sudah benar-benar terbelah masing masing pihak akan berusaha mencari identitas khas bagi dirinya.

Kebudayaan ialah bahwa setiap individu mempunyai tugas untuk hidup dan mengadakan pengelolaan lingkungan hidupnya, sesuai dengan kepentingan pribadi maupun kelompok.33 Kebudayaan merupakan kebutuhan hidup manusia, dalam kebudayaan manusia memperoleh porsinya sendiri untuk berperan dalam masyarakatnya. Dalam kondisi ini kemudian politik punya peran dalam keberlangsungan suatu kebudayaan. Kebudayaan merupakan tanda pengenal yang membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ini artinya budaya merupakan identitas bagi anggotanya. Pada titik inilah kebudayaan berkaitan erat dengan proses politik. Dalam konteks politik, kebudayaan termasuk dalam unsur pembentuk identitas nasional. Kebudayaan berkaitan erat dengan jati diri bangsa sebagai sebuah kesatuan yang tercakup dalam bentuk negara.

Menurut Koentjaraningrat terdapat tujuh unsur kebudayaan (culture universal) sebagai berikut; bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian.34 Penulisan skripsi ini akan lebih banyak berbicara mengenai perbedaan aktualisasi budaya antara Yogyakarta dan Surakarta, khususnya dalam bidang kesenian. Bahkan karena keterbatasan penulis, penulis membatasi lagi hanya pada bidang seni tari dan wayang kulit musik serta tata busana dan adat perkawinan.

33

Astris. S. Susanto, op.cit, hlm. 122 34

2. Teori konflik politik

Seperti yang telah disinggung di atas mengenai teori konflik bahwa suatu konflik itu akan terjadi apabila tidak terdapat konsensus antara pihak yang berkonflik, demikian pula sebaliknya bahwa konsensus terbentuk karena tidak ada konflik antara pihak-pihak yang berkonsensus (Maswadi Rauf: 1). Di sini yang perlu diperhatikan adalah sumber suatu konflik, dalam hal ini adalah konflik politik. Faktor terpenting dalam konflik politik adalah penguasa politik.35 Sebagai faktor terpenting dalam politik penguasa dapat menjadi sumber konflik politik yang terjadi. Penguasa politik seringkali menjadi penyebab dari penderitaan dan penindasan di dalam masyarakat karena penyelewengan kekuasaan politik yang dilakukannya.36 Penyelewengan kekuasaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan ekonomi penguasa politik dan keluarga serta orang-orang di sekitarnya.37 Teori konflik yang disampaikan ini setidaknya akan membantu penulisan ini. Dalam sebuah konflik politik secara langsung terjadi pula persaingan walau kadang tidak terlihat jelas. Persaingan politik yang terjadi demikian akan memicu reaksi pada masing-masing pihak untuk menetapkan identitas dirinya masing-masing. Ini merupakan upaya menegaskan kekuasaan politik agar tidak terdapat dualisme kekuasaan yang membingungkan rakyat.

Alasan posisi dalam politik menjadi rebutan, menurut Maswadi Rauf dalam bukunya Konflik dan Konsensus adalah: Pertama, tingginya penghargaan yang melekat pada jabatan-jabatan politik. Jabatan politik memberikan kekuasaan kepada penguasa politik atas obyek kekuasaan politiknya. Kedua, terbukanya

kesempatan yang lebar untuk memperoleh sumber-sumber daya yang langka. Artinya secara materil kekuasaan yang besar akan diikuti pula oleh kekayaan yang banyak bagi penguasanya.38

3. Negara dan politik identitas

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.39 Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Harold J. Laski Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Unsur negara adalah wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan, dan kadang ditambahi dengan faktor pengakuan dari negara lain. Keterikatan suatu masyarakat dalam suatu batas wilayah tertentu dan diperintah oleh sebuah pemerintah tertentu membuat khas suatu negara. Masing-masing memiliki identitas untuk menjaga dan menunjukkan wilayah kedaulatannya masing-masing, selain itu juga sebagai alat legitimasi bagi pemerintah yang sedang berkuasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Perbedaan suatu negara biasanya menunjukkan ciri khas yang membedakan dengan negara lain dan yang sering nampak adalah kebudayaan.40 Adanya kesamaan sejarah, kebudayaan dan dalam lingkup geografis yang sama

38

Ibid, hlm. 27-29 39

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 38 40

dapat memicu persatuan nasional dan membentuk identitas nasional sehingga negara mampu menjadi kuat dalam menghadapi gempuran atau ancaman dari pihak lain. Setiap negara memerlukan pemerintah untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk.41

Pembentukan identitas nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan legitimasi dan politik identitas. Legitimasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah kekuasaan. Sebagai sebuah usaha untuk mengokohkan kaki di tempat yang dipandang sebagai sumber kekuasaan tepatlah legitimasi menjadi kebutuhan. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hal moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.42 Ini merupakan hal yang penting bagi seseorang yang tengah membangun kekuasaannya. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik terdapat tiga kelompok cara yaitu, simbolis, prosedural, dan materil. Legitimasi bertujuan memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional, tradisi dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol.43 Politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi pada negara dan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses politik melalui kekuasaan negara.44 Politik identitas bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat atau anggota dalam suatu negara untuk dapat memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari negara. Politik

41

Ibid, hlm. 44 42

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992, hlm. 92 43

Ibid, hlm. 96 44

identitas ini biasanya digunakan dalam rangka untuk membangun kekuatan berdasarkan etnis atau perbedaan tertentu dalam suatu kelompok demi mencapai sebuah kekuasaan. Politik identitas erat kaitannya dengan politik kebudayaan dimana faktor budaya menjadi hal yang diutamakan.45 Kebangsaan dan kebudayaan, kedua hal itulah yang membentuk kepribadian nasional.46 Identitas nasional yang dibentuk dari berbagai sudut itu merupakan alat yang dipergunakan untuk memupuk nasionalisme rakyat. Pembentukan identitas nasional seharusnya menjamin persatuan bangsa dengan segenap perbedaan yang ada.47 Identitas nasional ini terbentuk berdasarkan perbedaan yang ada di dalam suatu negara, oleh karenanya sangat kental muatan politis demi menjaga kekuasaan dari ancaman separatisme, pemberontakan, atau perebutan wilayah. Dalam kehidupan budaya berbagai macam kreasi dan kreatifitas seni tercipta sebagai bentuk obyektif dari usaha manusia mem-budaya dan mem-budaya-kan.48

4. Kesenian

Kesenian dalam unsur kebudayaan yang disusun secara hirarki oleh Koentjaraningrat menempati posisi terakhir setelah unsur religi. Karena disusun secara hirarki tentunya antara unsur yang satu dan unsur lainnya saling terkait. Setelah muncul religi, sebagai bagian dari unsur kebudayaan dalam masyarakat, kemudian muncul kesenian. Hal-hal yang berkaitan dengan religi selalu disajikan dalam bentuk yang indah-indah, baik dalam bentuk gerak, suara, maupun usaha

45

Ibid, hlm. 19 46

Driyarkara, Tentang Negara dan Bangsa, Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 21 47

Miriam Budiardjo, op.cit, hlm. 44 48

untuk mengagungkan dan mengindahkannya.49 Keindahan gerak melahirkan seni tari, keindahan suara melahirkan seni musik, keindahan benda-benda melahirkan seni rupa, keindahan bahasa melahirkan seni sastra, dan seni-seni yang lain sebagai pernyataan batin dan kepuasaan.50 Demikian menurut seorang antropolog mengenai asal-usul dari munculnya kesenian. Kesenian dalam pengertian sehari-hari berhubungan dengan produk estetika umat manusia, meliputi seni sastra, seni rupa, seni pertunjukan, dan seni rekam berupa produk teknologi mutahkir seperti film dan televisi, sedangkan dalam arti luas kesenian merupakan pula produk kebudayaan peradaban manusia.51 Menurut Mangunpranoto, hidup manusia terwujud dalam bentuk; alam pikir, alam budi, alam karya, alam tata susila dan alam seni yang meliputi seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, seni drama dan lain-lain.52 Telah dikatakan di depan bahwa kesenian begitu dekat dengan manusia maka olehnya perubahan dalam suatu kebudayaan manusia akan mempengaruhi pula kesenian sebagai salah satu produk kebudayaan.

5. Palihan Nagari

Perjanjian Giyanti dilaksanakan di desa Giyanti pada 13 Februari 175553, yakni perjanjian yang berisi tentang pembagian daerah kekuasaan Mataram menjadi dua, Kasultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalogo Abdul Rachman Sajidin Pantagama Kalifatulah dan Kasunanan

Julianti L. Parani, Sejarah Kesenian Modern: Dinamika argumentatif dan kebangkitan kesenian, dalam Seminar sejarah nasional V, Sub Tema Sejarah Kesenian, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hlm. 998

52

Suwaji Bastomi, opcit, hlm. 4 53

Surakarta di bawah Susuhunan Pakubuwono III. Karena perjanjian Giyanti menghasilkan pecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua, maka peristiwa itu sering disebut Palihan Nagari (Pembagian Negara), yaitu pecahnya Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan (Kerajaan) Yogyakarta.54 Berikut nama daerah-daerah kekuasaan Sunan: Djagaraga, Panaraga, separo-Pacitan, Kediri, Blitar dan Srengat (ditambah dengan Ladaja), Patje (Nganjuk/Berbek), Wirasaba (Madja-agung), Blora Banyumas, Kadawung.55 Sedangkan nama daerah untuk Sultan: Madiun, Magetan, Tjaruban, separo-Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Djapan (Madjakerta), Djipang (Bodjanagara), Teras, Karas (Ngawen), Sela, Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan.56 Pembagian daerah kekuasaan Mataram atau biasa disebut Palihan Nagari ini merupakan sebuah keputusan politik yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan VOC yang jelas terlihat melakukan intervensi di dalamnya.

Perpecahan Mataram ini merupakan suatu bentuk dari terjadinya konflik politik dan konsensus. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu.57 Sedangkan konsensus adalah kesepakatan dalam hal tertentu antara paling tidak dua orang atau kelompok.58 Di tengah konflik politik sarat dengan kepentingan politis, namun yang dinamakan dengan konflik politik merupakan konflik sosial pula (Maswadi Rauf,2001: 19).

Maswadi Rauf, Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah penjajagan teoritis, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001, hlm. 2

58

Bagan Kerangka berpikir

Bagan di atas menggambarkan bagaimana kerangka berpikir dalam menguraikan permasalahan dalam skripsi ini. Perjanjian Giyanti adalah pokok pangkal dari permasalahan yang hendak dibahas. Perjanjian Giyanti / Palihan Nagari inilah yang kemudian memecah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Perpecahan ini merupakan sebuah bentuk proses politik, maka kemudian pantaslah dipandang dari sudut pandang teori konflik politik. Walaupun berada dalam kerangka politis namun kemudian digunakan teori kebudayaan dalam rangka mengidentifikasi aktualisasi budaya yang terpengaruh oleh perpecahan Mataram ini. Dengan menggunakan teori kebudayaan, akan diidentifikasi lebih jauh mengenai perbedaan-perbedaan yang muncul akibat dari perpecahan yang terjadi. Perlu diketahui perihal aktualisasi budaya pada masing-masing pihak baik Yogyakarta maupun Surakarta.

Perjanjian Giyanti /Palihan

Nagari

Teori Konflik Politik

Kebudayaan

Kehidupan Budaya

Kesenian

Yogyakarta

Surakarta

F. Metodologi

1. Metode Penelitian a. Perumusan Judul

Judul penelitian skripsi ini adalah Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari. Penulis awalnya merasa kesulitan dalam mempelajari topik tersebut, tetapi karena ketertarikan terhadap topik, maka diputuskan untuk memilih tema tersebut sebagai judul skripsi ini. Penulis menyadari bahwa topik ini cukup sulit karena memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep kebudayaan. Beberapa pertimbangan dalam memilih sebuah subyek penelitian pun diperhatikan, seperti minat/kedekatan emosional, kedekatan intelektual, orisinalitas dan berbagai pertimbangan lainnya.

Sesuai dengan pemilihan topik yang telah ditentukan penulis berniat memaparkan perbedaan di antara Yogyakarta dan Surakarta. Bagaimana perpecahan politis di antara keduanya kemudian menyulut dan menyebar pula pada aspek kebudayaan yang membuat terjadinya perbedaan aktualisasi budaya di antaranya.

b. Pengumpulan data (heuristik)

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dan Suksesi dalam Sejarah Jawa keduanya karangan G. Moedjanto, kemudian berkembang pada buku-buku seperti JAWA; On The Subject of Java karangan John Pemberton, Eksotisme Jawa; Ragam kehidupan dan kebudayaan Masyarakatnya karangan John J Stockdale. Berikutnya penulis mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang hendak dipergunakan sebagai landasan membedah permasalahan.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan sumber adalah kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.59 Kritik sumber merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Kritik intern adalah kritik terhadap sumber yang mengacu pada kredibilias sumber artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain.60 Dalam penulisan skripsi yang berjudul Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari

ini untuk tahapan kritik sumber yang dilakukan cukup terlihat. Caranya adalah dengan membandingkan beberapa fakta yang memiliki perbedaan data dengan menggunakan sumber ketiga. Pada buku Suksesi dalam Sejarah Jawa dikatakan bahwa perpecahan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta mengakibatkan perbedaan dalam hal kebudayaan. Hal ini kemudian diperkuat kembali dalam

59

Suhartono.W. Pranoto, 2010, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 35 60

buku Ilmu Tari Joged Tradisi Gaya Kasunanan Surakarta yang menyatakan bahwa gaya tari di Yogyakarta berbeda dengan gaya tari di Surakarta.

Sedangkan untuk kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber.61 Untuk kritik ekstern ini tidak begitu menjadi hal yang vital dalam kesempatan penulisan skripsi ini, karena sumber-sumber yang digunakan kebanyakan adalah sumber yang memuat data primer. Dalam sebuah karya ilmiah, kritik merupakan kewajiban.

d. Intepretasi

Setelah proses pengumpulan dan verifikasi data selesai kemudian ke tahap berikutnya yaitu tahap intepretasi. Intepretasi adalah proses penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh. Tahapan ini adalah tahapan yang penting dalam suatu penulisan sejarah. Pada skripsi ini, tahapan intepretasi terletak pada bab II dan III yang berisi mengenai pembahasan materi sesuai permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Proses intepretasi ini merupakan hasil dari suatu analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. e. Penulisan sejarah (Historiografi)

Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki metode. Dalam hal metode penelitian sejarah ini historiografi merupakan tahapan yang terakhir. Penulisan sebuah karya ilmiah harus disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyajian karya tulisan ini terdiri dari tiga bagian besar:

61

1. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan terdapat beberapa sub bagian, di antaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, daftar isi. Dalam pendahuluan ini disampaikan mengenai konsep yang mengawali suatu pembahasan.

2. Hasil penelitian

Hasil penelitian berisi tentang hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu. Dalam bagian ini pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya diuraikan secara tuntas pada bab II dan III.

3. Penutup

Setelah pembahasan pada bab II dan III, disusun generalisasi (kesimpulan) yang terletak pada bab IV. Penyusunan generalisasi dilakukan berdasarkan data-data dan temuan yang telah diungkapkan. Ini membantu untuk membangun persepsi tentang hasil penelitian yang dilakukan.

2. Pendekatan

a. Pendekatan politik

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kejadian politik yang mempengaruhi perpecahan kerajaan Mataram. Selain itu perbedaan kebudayaan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta dipengaruhi pula oleh keadaan atau fenomena politik yang terjadi di antara keduanya. Pendekatan politik berguna untuk melihat proses politik yang mempengaruhi budaya masing-masing pihak. Pendekatan politik diperlukan untuk mengungkap pengaruh politik dalam perpecahan budaya di antara Yogyakarta dan Surakarta. Bila melihat judul yang diambil, yaitu Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari

maka jelaslah terlihat aspek kajian politiknya. Letaknya adalah dalam kata

“Palihan Nagari”. Kata palihan nagari ini merupakan sebutan bagi Perjanjian Giyanti yang merumuskan pembagian kekuasaan Mataram.

b. Pendekatan budaya

Pada pembahasan skripsi ini yang merupakan aspek utama adalah bidang budaya, sehingga sudut pandang budaya menjadi sangat penting. Aspek kebudayaan yang akan diteliti antara lain adalah kesenian dan adat-istiadat. Pentingnya menggunakan sudut pandang budaya dalam penulisan skripsi ini adalah demi menjaga alur pembahasan sehingga gejala budaya di antara kedua pihak dapat dijelaskan dengan baik.

3. Jenis penulisan

penulisan deskriptif-analitis. Penulis berusaha untuk tidak hanya menguraikan data-data yang didapat, tetapi lebih lanjut menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pendekatan yang dipakai.

G. Sistematika penulisan

Perihal sistematika penulisan skripsi berjudul Perbedaan Aktualisasi Budaya Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta Pasca Palihan Nagari ini terdiri dari empat bab sebagai berikut;

a. Bab I : Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi, dan Sistematika Penulisan. b. Bab II : Berisi pembahasan untuk rumusan masalah pertama. Pembahasan

mengenai perbedaan aktualisasi budaya antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Palihan Nagari.

c. Bab III : Berisi pembahasan untuk rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perpecahan dan perbedaan aktualisasi budaya di antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Palihan Nagari

BAB II

PERBEDAAN AKTUALISASI BUDAYA KERAJAAN YOGYAKARTA

DAN SURAKARTA PASCA PALIHAN NAGARI

Perbedaan aktualisasi budaya antara Yogyakarta dan Surakarta hendak dilihat dalam bidang seni dan adat istiadat. Kesenian di sini bersifat umum sehingga perlu diperinci lagi dalam beberapa kategori, seni tari, seni musik, seni lukis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai keindahan sesuai dengan kaidah seni itu sendiri. Bab ini hendak membicarakan tentang perbedaan aktualisasi budaya antara Yogyakarta dan Surakarta dalam hal seni tari, wayang kulit, seni musik (gamelan), busana, dan tradisi.

A. Aktualisasi Kesenian di Yogyakarta dan Surakarta pasca Palihan

Nagari

1. Perbedaan dalam tari-tarian

Perpecahan Kerajaan Mataram mengakibatkan adanya perpecahan di dalam tari Jawa menjadi dua, yaitu gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta.1 Sering seseorang dikenali berdasarkan latar belakang seni budayanya, atau seni menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Demikianlah sesuatu gaya pergelaran tari atau drama dapat menjadi suatu bagian penting dari identitas-kelompok seseorang.2

1

Soedarsono, Djawa dan Bali: Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1972, hlm. 51

2

Tari klasik adalah tari yang dipelihara di istana raja-raja dan bangsawan-bangsawan yang telah mendapat pemeliharaan yang baik sekali bahkan sampai terjadi adanya standarisasi di dalam koreografinya.3 Masing-masing kerajaan memiliki “pakem-pakem” yang tidak bisa diubah tanpa ada perintah resmi dari raja untuk mengubah atau memberikan tambahan dalam suatu koreografi tari.

Jenis-jenis tari klasik sangat beranekaragam artinya diperlukan suatu penggolongan tari klasik Jawa. Cara menggolongkan tari klasik Jawa yang paling diterima umum yaitu yang didasarkan kepada pelaksanaan pergelaran tari-tarian keraton itu:4

a. Beksan putri (tarian putri)

Penyebaran tari klasik berlanjut bukan hanya dimiliki oleh keraton saja namun mulai dikembangkan dan dipopulerkan keluar tembok istana dengan berbagai cara. Tetapi tidak semua jenis tari dapat dipergelarkan secara bebas di luar tembok keraton. Terdapat dua macam tari keramat Bedhaya Sanga yang dimiliki oleh Yogyakarta yaitu Tari Bedhaya Semang dan Surakarta yaitu Tari Bedhaya Ketawang5. Keduanya menceritakan tentang hubungan sakral antara Sultan Agung dengan Ratu Laut Kidul. Bedhaya Semang gubahan HB I diklaim sebagai tarian yang lebih tua dari Bedhaya Ketawang karena menggunakan perangkat gamelan yang lebih lengkap.6 Namun di samping dua tari bedhaya tersebut masih banyak tari bedaya lain. Selain tari bedhaya, berkembang pula tari

3

Soedarsono, op.cit, hlm. 20 4

Brakel-Papenhuyzen, Clara, op.cit, hlm. 44 5

Ibid, hlm. 47, Di Surakarta Bedhaya Ketawang dipergelarkan setiap tahun untuk memperingati penobatan Susuhunan. Dan masih sering diadakan latihan teratur setiap tiga puluh lima hari pada hari Anggara Kasih (gabungan hari-hari Selasa Kliwon).

6

srimpi yang memiliki fungsi berbeda dengan bedaya. Srimpi biasa dipergelarkan pada upacara yang tidak begitu bersifat sakral.

Tari Bedhaya Semang dan Ketawang yang sifatnya sangat sakral bagi kedua kerajaan ini memiliki pakem-pakem misalnya tentang kriteria orang yang menarikannya harus seorang perawan dan dalam keadaan bersih (tidak haid saat berpentas). Hal tersebut demi menjaga sifat kesucian dari tarian ini yang merupakan lambang hubungan sakral yang dibangun oleh raja pertama Mataram Islam dengan Ratu Kidul. Perbedaan antara keduanya bahwa walau tari Bedhaya Sanga yang sungguh sakral ini awalnya hanya ditarikan oleh penari wanita namun Bedhaya Semang Yogyakarta pernah ditarikan oleh penari pria yang keluar dari Bangsal Purwaretna menuju Bangsal Kencana. Sedangkan di Surakarta tari Bedhaya yang sakral ini hanya ditarikan oleh penari wanita saja.7

Pada dasarnya beksan putri memiliki beraneka macam bentuk tarian dan jenisnya. Hanya saja yang membedakan antara gaya tari putri Yogyakarta dan Surakarta adalah perihal teknis pelaksanaannya yang berbeda. Sebagai contoh, kebanyakan srimpi Yogyakarta melukiskan suatu peperangan, sedangkan srimpi Surakarta lebih bersifat abstrak dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pahlawan-pahlawan tertentu.10 Artinya perbedaan terletak pada tema yang hendak diangkat dan disampaikan pada tari yang dipertunjukkan.

b. Beksan Putra (Tarian Putra)

Sama halnya seperti tari yang dibawakan oleh wanita, beksan putra juga memiliki berbagai jenis tari yang bermacam-macam. Namun pada dasarnya jenis tari laki-laki Jawa selalu membawakan tari yang melukiskan perang menggunakan dan tidak menggunakan senjata. Menurut tradisi Yogyakarta semua tari perang laki-laki mendapat sebutan beksan, sedangkan Surakarta mengadakan pembedaan wireng, yaitu tarian keprajuritan dan pethilan, yaitu tari perang yang melukiskan lakon-lakon tertentu dari cerita babad. Tarian perang ini biasa dilakukan oleh para prajurit sebagai latihan seni bela diri yang distilisasikan. Tari perang menggunakan senjata yang paling terkenal adalah tari wireng lawung, senjata yang digunakan adalah tombak. Menurut cerita lisan Surakarta Susuhunan Pakubuwono IV (1788-1820) adalah pencipta tarian ini, sedangkan menurut cerita lisan Yogyakarta tari ini diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I (1755-1792). Terlepas dari saling klaim penciptaannya, tari lawung adalah tari yang termasuk tari keraton karena raja sendiripun kadang kala ikut serta menarikannya.

10

Tari lawung Surakarta terdiri dari dua komposisi bagian. Pertama adalah beksan wireng lawung ageng, yang ditarikan oleh empat orang laki-laki besar-besar, dan dengan gaya yang gagah dan bersemangat. Kedua adalah beksan wireng lawung alit, yang ditarikan empat orang berperawakan ramping dan dengan gaya halus. Pada tari lawung Yogyakarta yang dinamakan Beksan Trunajaya dibagi dalam tiga komposisi; pertama beksan lawung ageng, tarian oleh enam belas laki-laki yang berperawakan besar dan ditarikan dalam gaya perkasa, kedua beksan lawung alit, tarian oleh enam belas laki-laki ramping dengan gaya yang halus, ketiga beksan sekar Madura, tarian oleh delapan orang bertubuh besar dan ramping dengan gaya lamban tanpa perang.11 Tarian ini kadang juga dipertunjukkan di luar keraton tetapi penarinya tidak sebanyak enam belas namun tetap mempertahankan pada komposisi genap.

c. Beksan Wayang (Tarian Wayang)

Pada bagian ini tarian bukan saja hanya menonjolkan gerak-gerik yang distilisasi saja tetapi juga mengedepankan iringan musik, dan lagu yang dibawakan oleh para pesinden. Sebenarnya beksan wayang digolongkan lagi menjadi dua jenis, yaitu beksan wayang dan drama tari. Beksan Wayang merupakan koreografi-koreografi yang berdasarkan kepada sesuatu tema dari wayang atau dari sastra, dan penari memainkan tokoh pahlawan-pahlawan wayang. Sedangkan drama tari adalah teater tradisional yang menggunakan gerak-gerik tari yang melakonkan sebuah drama selengkapnya didukung oleh

11

banyak pemain-penari, demikian juga pemain karawitan, penyanyi serta seringkali juga ada narator (dalang).12

Perbedaan aktualisasi budaya pada seni tari Yogyakarta dan Surakarta lebih terlihat pada kategori drama tari. Terdapat beberapa jenis drama tari antara lain: wayang topeng yang mengutamakan cerita melalui karakter pada topeng yang dipakai, wayang wong yang mengutamakan cerita dengan berusaha menghadirkan peristiwa melalui kejadian yang distilisasi lengkap dengan penggunaan bahasanya, dan langendriya yang sama dengan wayang wong hanya saja menggunakan tembang dan lagu dalam menyampaikan dialog peran-perannya dalam pergelaran. Wayang topeng mulai redup pesonanya bagi kalangan istana semenjak Mataram terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta.13 Wayang wong merupakan seni tari yang oleh Yogyakarta maupun Surakarta masih dipertahankan dan dilestarikan oleh bantuan para seniman-seniman dan perkumpulan seni komersil di luar keraton. Gaya gerak-gerik wayang wong umumnya mengikuti salah satu di antara dua tradisi pokok, yaitu Surakarta atau Yogyakarta.14

Wayang wong gaya Surakarta menggunakan antawacana1 5 yang sama seperti dalang, sedangkan di keraton Yogyakarta dikembangkan suatu macam antawacana khusus untuk tokoh-tokoh wayang yang berbeda. Wayang wong di Surakarta mengalami penyebaran yang baik karena praktis kesenian ini dapat pula

Brakel-Papenhuyzen, Clara, op.cit, hlm 74 15

dipertunjukkan keluar tembok istana, berbeda dengan Yogyakarta yang hanya terbatas pada kalangan istana dan hanya raja yang mempunyai andil untuk mengubah wayang wong akibatnya menjadi sulit berkembang dan sangat terbatas. Di Yogyakarta dikembangkan penulisan Serat Kandha atau teks yang digunakan oleh dalang (pemaos kandha) agar mampu mengungkapkan cerita di hadapan Sultan dengan tingkatan bahasa yang baik, selain itu juga dikembangkan suatu tulisan berupa Serat Pocapan yang berisi dialog lengkap dari peranan-peranan yang ditampilkan di atas pentas.16

Beberapa hal yang terlihat membedakan gaya wayang wong Yogyakarta dan Surakarta adalah:

1. Menurut tradisi Yogyakarta seluruh lakon dan dalang mengandalkan ingatan terhadap serat kandha dan serat Pocapan, sedangkan yang mengikuti tradisi Surakarta hanya menggunakan sebuah bagan alur lakon yang terbagi di dalam adegan dan isinya dikembangkan secara improvisasi oleh para pemain dalam pergelaran. Di Yogyakarta dikembangkan penulisan Serat Kandha teks yang digunakan oleh dalang (pemaos kandha) agar mampu mengungkapkan cerita di hadapan Sultan dengan tingkatan bahasa yang baik, selain itu juga dikembangkan suatu tulisan berupa Serat Pocapan yang berisi dialog lengkap dari peranan-peranan yang ditampilkan di atas pentas.

2. Wayang wong gaya Yogyakarta sangat terpaku pada teks antawacana yang ada sehingga tidak ada kemungkinan untuk dilakukan improvisasi oleh para pemain perannya di atas panggung karena bahasa yang digunakan sudah

16

terpaku pada naskah. Di Surakarta penggunaan bahasa pada pergelaran wayang wong lebih mendekati pada bahasa sehari-hari oleh karenanya kesempatan untuk dapat berimprovisasi lebih banyak.17 Gerak-gerik tarian yang menghiasi pergelaran wayang wong Yogyakarta mengedepankan kegagahan dan sifat-sifat yang tegas, sementara di Surakarta dengan sifat dasar tariannya yang lebih halus, lembut. Sedangkan dari segi isi cerita secara umum membawakan cerita yang diambil pada karya Mahabrata dan Ramayana.18 Walaupun dalam perkembangannya ditambahi kreatifitas cerita yang sesuai dengan masa yang ada.

3. Pemain wayang wong Yogyakarta sempat hanya terdiri dari pemain laki-laki semua, termasuk mereka memainkan peranan perempuan. Sultan Hamengku Buwana V melatih para pemain wayang wong laki-laki untuk memainkan peran wanita dan juga untuk menarikan tari Bedaya Semang yang keramat.19 Sedangkan di Surakarta semua pemain terdiri dari perempuan dan bahkan tokoh-tokoh ksatria alusan diperankan oleh seorang perempuan. Di Yogyakarta pemilihan pemain wayang wong dengan mengutamakan pemain laki-laki sebagai pemegang peranan wanita pada pertunjukan wayang wong kemungkinan disebabkan oleh; tidak dibenarkannya wanita dan pria berkumpul akrab di depan umum, karena wayang wong adalah pertunjukan ritual keraton sehingga menuntut penari selalu dalam kondisi bersih secara rohani, oleh karena pria selalu dalam keadaan bersih maka sewaktu-waktu

17

Soedarsono, Djawa dan Bali: Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia, op.cit, hlm 59

18

Soedarsono, Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta, op.cit, hlm. 28

19

dapat mempergelarkan tari atau wayang wong.20 Di Surakarta pemilihan pemain perempuan karena disesuaikan dengan karakteristik gaya tari Surakarta yang lemah lembut, halus yang biasanya dimiliki perempuan. Walaupun demikian pada perkembangannya memang tidak selalu semua pemain laki-laki ataupun perempuan. Terlebih pada seni wayang wong komersial yang ada di luar tembok keraton yang biasanya hal yang menyangkut kemampuan tari pemainnya kurang terlihat baik. Karena pertunjukan seni yang ada di luar tembok keraton cenderung berfungsi sebagai hiburan rakyat.

4. Jumlah pemain dalam pergelaran di Yogyakarta cenderung jauh lebih banyak dibandingkan dengan pergelaran rombongan Surakarta. Perbedaan jumlah pemain ini merupakan cerminan bagaimana di Yogyakarta suatu pergelaran wayang wong ditampilkan lebih spesifik dan mungkin juga rumit. Dan memang terlihat pula dalam berbagai komposisi-komposisi tari ciptaan Sultan Hamengku Buwono I yang memerlukan banyaknya penari laki-laki. Jumlah pasti dari penari (pemain) dari wayang wong yang utuh pada masa Sultan Hamengku Buwana I tidak diketahui tetapi dapat diperkirakan bahwa satu produksi wayang wong ditarikan (dimainkan) oleh lebih dari seratus orang penari.21 Terlebih lagi dalam mempergelarkan wayang wong Sultan dapat mengeluarkan biaya 30.000 gulden (dibandingkan dengan harga satu kilogram beras adalah tiga sen) belum termasuk dengan busana tari.22 Sedangkan sebaliknya di Surakarta yang memiliki jumlah pemain yang lebih

sedikit dari Yogyakarta mencerminkan bahwa pergelaran wayang wong di Surakarta ditampilkan secara “sederhana”. Sehingga tidak membutuhkan banyak sekali tambahan pemain yang memainkan perannya dalam suatu pergelaran. Dilihat pula bahwa penyebaran seni wayang wong di Surakarta lebih luas karena kurangnya sifat keramat dari wayang itu sendiri bagi keraton berbeda dengan Yogyakarta.

2. Perbedaan dalam wayang kulit