145

GERAKAN AGAMA DI TENGAH KONFLIK SOSIAL

Setelah menguraikan realitas Poso dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sebagai latar belakang historis, maka bab ini terdiri dari deskripsi dan analisis tentang masyarakat desa Kele’i. Pada bagian pertama ada tiga pokok perhatian yaitu sejarah desa Kele’i, keterlibatannya dalam konflik Poso, dan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat pasca konflik Poso. Dengan perspektif historis ini maka bagian kedua ditampilkan, yaitu kemunculan gerakan Jemaat Eli Salom Kele’i. Pokok perhatian diarahkan pada sejarah munculnya gerakan keagamaan di Kele’i dan kepercayaan fundamental serta nilai-nilai yang menjadi komponen dasar tindakan sosial mereka.

1. Kele’i: Masyarakat Pemberani yang Bergolak

1.1.Gambaran Umum Desa Kele’i

Morengku, Tampadede, Paembo, Palawanga, Petirolemba, Pombaroini, Pantayo, Bategencu, dan Sandele.1

Pada pertengahan tahun 1893 terjadi ketegangan hubungan antara orang-orang-orang Onda’e di satu pihak dengan orang-orang Pebato dan Napu di lain pihak. Orang-orang Onda’e adalah salah satu sub suku Pamona yang mendiami dataran sedang mulai dari pantai timur danau Poso sampai dengan lembah Walati yang berbatasan dengan wilayah Mori Atas. Orang-orang Pebato adalah juga salah satu sub suku Pamona yang mendiami dataran rendah mulai dari sebelah barat aliran sungai Poso hingga ke teluk Tomini. Sedangkan orang-orang Napu adalah kumpulan suku-suku Pekurehua yang mendiami dataran tinggi di sebelah barat daya danau Poso. Sampai dengan akhir tahun tersebut hubungan makin meruncing karena orang-orang Napu turun dari dataran tinggi dan memasuki wilayah perladangan di Onda’e. Akhirnya terjadilah perang antara orang-orang Onda’e dengan orang-orang Napu di muara sungai Poso yang merupakan daerah orang-orang Pebato.2 Perang itu

menimbulkan banyak korban jiwa di kedua pihak. Perang berakhir melalui perjanjian perdamaian di Peladia pada tahun 1906 yang dimediasi oleh seorang tokoh masyarakat Pamona bernama Magido.3 Akan tetapi sesudah itu orang-orang Onda’e

belum mendapatkan keadaan yang aman. Mereka tetap terancam oleh dua kerajaan Islam yaitu kerakaan Sigi di utara dan kerajaan Luwu di selatan. Daerah Onda’e menjadi rebutan dari kedua kerajaan ini karena letaknya yang strategis di tepi

1 Rantelemba Sipatu, Fenomena di Desa Kele’i (Palu: Untuk Kalangan Sendiri,

2008), 6.

2 J. Tanggerahi, “Albertus Christian Kruyt dan Pelayanannya di Tana Poso”

dalam Majelis Sinode GKST, Wajah GKST (Tentena: Panitia Perayaan 100 tahun Injil

masuk Tana Poso, 1992), 6.

3 M. Tara’u, Rekonsiliasi di Lamongi. Ceramah tertulis di desa

Danau Poso di tengah pulau Sulawesi. Siapa yang menguasai Onda’e berarti memiliki kemungkinan untuk menyerang kerajaan saingannya. Dengan demikian Onda’e menjadi rebutan antara kerajaan Sigi dan Kerajaan Luwu atas alasan politis.

Menyadari posisinya yang seperti itu, orang-orang Onda’e memperkuat pertahanan mereka dengan membangun koalisi antara klan dan membuat pemukiman bersama yang berkubu. Pada penghujung abad kesembilan belas klan-klan Onda’e tersebut di atas mencari satu wilayah pemukiman bersama di sekitar sungai Kalakia yang bernama Kambera. Di

sana mereka membangun pemukiman dan benteng

pertahanan bersama. Selama beberapa tahun keadaan cukup aman karena Pemerintah Kolonial Belanda sudah mulai mengawasi dan mengendalikan kekuasaan kedua kerajaan tersebut di atas. Akan tetapi pemukiman di Kambera ini kemudian dirasakan terlalu sempit untuk berladang, sehingga mereka mencari daerah pemukiman baru. Pada tahun 1906 mereka menemukan sebuah dataran yang luas di daerah sekitar aliran sungai Wimbi. Dataran ini memiliki sumber air yang cukup dan dikelilingi oleh bukit-bukit batu sehingga cocok untuk berladang dan menjadi kubu pertahanan.Tempat inilah yang sekarang disebut sebagai desa Kele’i.4 Untuk

mengenang sejarah ini, di depan kantor desa Kele’i dibangun sebuah tugu atau monumen yang bertuliskan nama-nama klan yang bersepakat untuk hidup bersama di desa tersebut. Monumen ini mengingatkan seluruh warga desa Kele’i bagaimana mereka bersatu menghadapi ancaman yang datang dari luar sambil mengusahakan kesejahteraan melalui pertanian. Latar belakang sejarah ini turut membentuk karakter orang-orang Kele’i yang pemberani, pantang mundur

dan setia kawan ketika menghadapi bahaya dan ancaman dari luar.5

Secara administratif desa Kele’i masuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan Pamona Timur yang berpusat di Taripa.6 Kecamatan Pamona Timur adalah hasil pemekaran

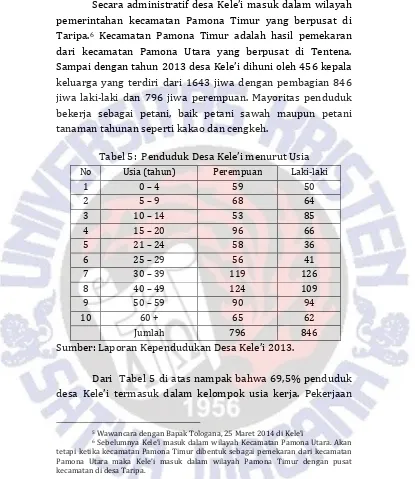

dari kecamatan Pamona Utara yang berpusat di Tentena. Sampai dengan tahun 2013 desa Kele’i dihuni oleh 456 kepala keluarga yang terdiri dari 1643 jiwa dengan pembagian 846 jiwa laki-laki dan 796 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun petani tanaman tahunan seperti kakao dan cengkeh.

Tabel 5: Penduduk Desa Kele’i menurut Usia

No Usia (tahun) Perempuan Laki-laki

1 0 – 4 59 50

2 5 – 9 68 64

3 10 – 14 53 85

4 15 – 20 96 66

5 21 – 24 58 36

6 25 – 29 56 41

7 30 – 39 119 126

8 40 – 49 124 109

9 50 – 59 90 94

10 60 + 65 62

Jumlah 796 846

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Kele’i 2013.

Dari Tabel 5 di atas nampak bahwa 69,5% penduduk desa Kele’i termasuk dalam kelompok usia kerja. Pekerjaan

5 Wawancara dengan Bapak Tologana, 25 Maret 2014 di Kele’i

6 Sebelumnya Kele’i masuk dalam wilayah Kecamatan Pamona Utara. Akan

yang menonjol di desa ini adalah pertanian dengan sistem ladang dan sawah. Terbukanya jalur Trans Sulawesi yang melintas di ujung desa Kele’i membuat masyarakat melakukan diversifikasi tanaman pangan dengan tanaman industri tahunan seperti cengkeh, kakao, dan vanili.7 Selain itu

masyarakat juga mulai mengembangkan peternakan dan perikanan air tawar. Hasil pertanian dan peternakan tersebut kemudian di pasarkan di kota kecil Tentena yang hanya berjarak 5 kilometer dari desa Kele’i. Tentena, yang terletak di tepi danau Poso dan menjadi daerah tujuan wisata alam, telah berkembang menjadi sebuah kota perdagangan sejak awal abad 20. Sejumlah besar pedagang yang berasal dari Bugis Makasar mendominasi pasar perdagangan di kota Tentena. Akan tetapi pada tahun 1998-2003, ketika kerusuhan dan konflik Poso terjadi para pedagang Bugis Makasar ini meninggalkan kota Tentena demi alasan keamanan dan pindah ke kota-kota lain di Sulawesi Tengah, seperti Kolonodale, Poso, dan Palu. Sementara sejumlah besar pengungsi korban kerusuhan Poso yang berasal dari Poso Kota, Poso Pesisir, dan Lage membanjiri kota Tentena.

Tabel 5 tersebut menunjukan juga bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada usia 30–49 tahun, yaitu sebanyak 478 jiwa atau 29.09% dari seluruh populasi. Keadaan ini menjadi salah satu faktor penentu keterlibatan warga Kele’i dalam kerusuhan Poso. Pada waktu kerusuhan bulan April-Mei 2000, sejumlah orang Kele’i yang merasa dirinya muda dan kuat turun ke kota Poso untuk mengamankan beberapa pemukiman Kristen yang terancam oleh serangan kelompok Islam. Mereka ini berasal dari golongan usia tersebut di atas.8

7 Wawancara dengan Bapak Enos, 28 Maret 2014 di Kele’i

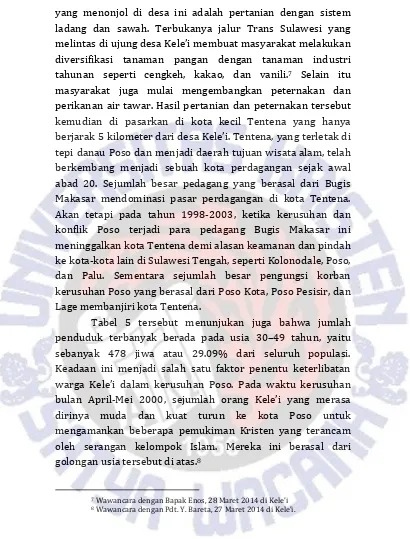

Dari segi agama dan kepercayaan mayoritas penduduk desa Kele’i memeluk agama Kristen, yaitu sebanyak 1641 orang atau 99,8 % dari populasi. Sisanya yang 0.2 % memeluk agama Islam. Masyarakat yang beragama Kristen tersebut tersebar dalam empat denominasi, yaitu Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sebagai yang dominan, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Gereja Betel, dan Gereja Pantekosta Tabernakel.

Tabel 6: Penduduk Desa Kele’i menurut Agama

No Agama Jumlah Jiwa

1 Buddha -

2 Hindu -

3 Kristen 1641

4 Katolik -

5 Islam 2

6 Lain-lain -

Jumlah 1643

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Kele’i 2013

pendatang ini mengalami tantangan. Gangguan keamanan dan aksi-aksi teror berdarah membuat orang-orang Kele’i sangat berhati-hati dan bahkan curiga dengan kedatangan orang asing, apalagi jika ia beragama lain. Sejak kerusuhan itu, setiap orang yang akan masuk ke dalam desa akan diperiksa dan bila didapati hal-hal yang mencurigakan maka ia tidak diperkenankan memasuki desa.9

1.2. Keterlibatan Kele’i dalam konflik Poso

Episentrum kerusuhan dan konflik Poso yang terjadi sejak Desember 1998 sampai dengan tahun 2003 terletak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Lage. Secara demografis ketiga kecamatan ini memilik penduduk yang berimbang antara yang beragama Islam dan Kristen.10 Penduduk yang beragama Islam

berasal dari suku Bungku, Tojo, Bugis, Makasar, Gorontalo, Jawa, dan keturunan Arab. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Oleh karena itu basis komunitas mereka terdapat di pusat-pusat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Sementara penduduk yang beragama Kristen berasal dari suku Pamona, Mori, Bada, Pekurehua, Minahasa, Toraja, dan keturunan Tionghoa. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani dan pegawai pemerintah. Keadaan ini menunjukan bahwa suku-suku yang berasal dari luar Sulawesi tengah pada umumnya memeluk agama Islam sementara suku-suku asli di Poso memeluk agama Kristen. Selain itu, kesamaan suku berjalan sejajar dengan kesamaan agama. Fakta ini menjadi salah satu faktor pemberat menyebarnya aksi-aksi-kekerasan masa yang melanda kota Poso dan daerah sekitarnya. Solidaritas

9 Wawancara dengan Pdt. Pasambaka, 26 Maret 2014 di Kele’i

kesukuan dan sentiment keagamaan yang melebur menjadi satu membelah masyarakat di dalam dua golongan, masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

Suasana bulan suci Ramadhan yang bersamaan waktunya dengan masa raya Natal di bulan Desember 1998 di kota Poso membuat awal kerusuhan Poso bagaikan gempa bumi yang melahirkan gelombang solidaritas dari daerah-daerah di pulau Sulawesi, bahkan dari pulau Jawa. Kerusuhan dan konflik Poso sendiri dapat diperiodisasi ke dalam tiga jilid:

a. Konflik Jilid I: Desember 1998

Konflik ini dipicu oleh persoalan pribadi antara seorang pemuda Kristen dengan seorang pemuda Muslim. Persoalan pribadi itu berkembang menjadi sebuah perkelahian yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1998. Menurut pihak keamanan, pemuda Muslim mengalami luka berdarah akibat perkelahian tersebut. Dalam keadaan seperti itu ia berlari ke arah Mesjid di kelurahan Sayo dan meminta pertolongan. Berita ini kemudian beredar dengan cepat ke seluruh kota Poso dan sekitarnya. Warga Muslim terprovokasi oleh persoalan pribadi tersebut dan termobilisasi untuk melakukan aksi kekerasan massa terhadap warga Kristen di kota Poso.11

Provokasi masa Muslim dilakukan melalui isu yang dikembangkan dan diedarkan secara sengaja bahwa Imam Masjid di kelurahan Sayo telah dibacok oleh warga Kristiani hingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Warga kristiani yang membacok itu adalah para pemuda yang telah mabuk oleh minuman beralkohol.12 Tentu saja isu ini

membakar kemarahan dan sentimen keagamaan warga Muslim yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan Suci

11 M. Tito Karnavian, et.al., Membongkar Konflik Poso (Jakarta: PT Gramedia

Ramadhan. Maka keesokan harinya, tanggal 25 Desember 1998 terjadi mobilisasi masa muslim di beberapa Masjid di Poso Kota, seperti di Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Mobilisasi tersebut berlanjut dengan pengerahan massa untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah-rumah warga Kristen yang ada di kelurahan Kasintuwu yang mereka anggap sebagai komunitas representatif dari pemuda Kristen yang mabuk tersebut.13 Akumulasi massa terus

meningkat dengan cepat. Dari kelurahan Kasintuwu massa Muslim bergerak ke kelurahan Lombogia dan Sayo yang mayoritas penduduknya beragama Kristen.14 Emosi massa

yang tidak terkendali lagi mengakibatkan kerusakan massif di ketiga kelurahan tersebut. Selanjutnya penyerangan dan pengrusakan meluas ke seluruh penjuru kota Poso dengan sasaran rumah-rumah, gereja-gereja, dan usaha-usaha komunitas Kristen serta tempat-tempat yang dianggap maksiat.15

Massa Muslim yang terus bertambah dan emosi massa yang terus dibakar oleh provokasi dan issu sara membuat aparat keamanan kewalahan dalam mengendalikan situasi yang kacau dan penuh aksi kekerasan. Penyerangan dan

pengrusakan massa ini mengakibatkan gelombang

pengungsian warga Kristen dari ketiga kelurahan tersebut ke desa-desa kecil di sekitar kota Poso. Sementara pada saat yang sama mobilisasi massa Muslim terus berlanjut dan meluas sampai ke kota Parigi dan Ampana. Sejumlah besar truk yang

13 Kelurahan Kasintuwu berpenduduk mayoritas Kristen dari suku

Minahasa.

14 Kelurahan Lombogia berpenduduk mayoritas suku Pamona dan Mori.

Penduduk Kelurahan Sayo sebagaian Muslim dari Makasar dan Jawa, sebagian lagi Kristen dari Pamona, Mori, Bada, dan Minahasa.

dipenuhi pemuda masuk ke kota Poso dari kedua wilayah tersebut.16

Pengerahan masa Muslim ke kota Poso dari dua wilayah tersebut di atas memaksa seorang tokoh Kristen yang bernama Herman Parimo melakukan mobilisasi masa dari kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yaitu kecamatan Pamona Utara dengan ibu kotanya Tentena.17

Herman Parimo adalah seorang mantan fungsionaris dan aktivis Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang cukup terkenal keberaniannya dalam melawan pasukan Permesta dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Tengah.18 Pada tahun 1957 – 1960, ketika GPST membentuk

sepuluh divisi militernya, Herman Parimo diangkat menjadi Komandan Sektor Pamona Utara dan kemudian menjadi komandan pasukan GPST.19 Herman Parimo berasal daerah

Mangkutana Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Ia menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa Kele’i. Sesudah berakhirnya masa pergolakan politik di tahun lima puluhan, ia menjadi pengusaha kayu hitam dan tinggal di kelurahan Sayo kecamatan Poso Kota.20

Pada hari Senin, 28 Desember 1998, sebagai reaksi spontan terhadap gerakan dan mobilisasi massa Muslim di Poso, Parimo memobilisasi sejumlah kecil masa Kristen yang berasal dari Lage dan Tentena sekitarnya lalu memasuki kota

16 Rinaldy Damanik, Tragedi kemanusiaan di Poso (Yogyakarta: PBHI,

Yakoma PGI, CD Bethesda, 2003), 16.

17 Tentena adalah sebuah kota kecil berhawa sejuk yang terletak di tepi

Danau Poso dan menjadi pusat Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

18 Tentang gerakan-gerakan politik ini lihat kembali bab IV.

19 Haliadi Sadi, et.al., Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), 115.

20 Karena pengerahan massa yang dilakukannya pada tanggal 27 dan 28

Desember 1998, Herman Parimo ditahan oleh aparat keamanan. Ia diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Ia meninggal di Makasar pada bulan April

2000 ketika masih menjalani masa penahanannya. Lih. Damanik, Tragedi

Poso serta melakukan unjuk rasa menentang penyerangan massa Muslim terhadap pemukiman warga Kristen di kelurahan Lombogia, Kayamanya, Sayo, dan Kasintuwu Poso.21

Aksi ini lebih mengobarkan situasi yang sudah panas di dalam kota Poso, sehingga keesokan harinya, 29 Desember 1998 kedua kelompok massa, yaitu massa Muslim dan massa Kristen mengambil posisi untuk saling menyerang. Melihat keadaan yang genting tersebut dan mempelajari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi maka pada hari itu juga Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan

Muspida Kabupaten Poso mengundang tokoh-tokoh

masyarakat dan para pemimpin pemuda dari dua kelompok untuk berunding. Dalam perundingan itu muncul kesadaran bahwa telah terjadi kesalahpahaman akibat issu yang dikembangkan dan provokasi massa yang tidak beralasan. Hari itu juga dibuat kesepakatan bahwa aksi-aksi kekerasan massa akan dihentikan dan para provokator akan ditangkap dan diproses secara hukum.22

Salah satu akibat dari kesepakatan itu adalah ditangkapnya Herman Parimo dan dilaksanakannya proses hukum kepadanya. Ia diadili di Makasar dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Warga Kristen merasa diperlakukan tidak adil oleh peristiwa ini, karena dari massa Muslim tidak ada yang mendapat perlakuan seperti itu.23

Pada tanggal 30 Desember 1998 aparat keamanan dapat mengambil kendali atas keadaan di kota Poso dan sekitarnya. Masyarakat Muslim melanjutkan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan sementara warga Kristen kembali ke rumah-rumah mereka dan melanjutkan masa raya Natal dan Tahun Baru. Peristiwa kerusuhan massa Desember 1998 ini

21 Karnavian, et.al., Membongkar Konflik Poso…, 55.

22 Ibid., 56.

tidak terselesaikan dengan baik. Rasa marah dan dendam di kedua belah pihak mengendap dan berkembang menjadi sentiment sara yang mudah diprovokasi.

b. Konflik Jilid II: April 2000

Stabilitas keamanan di kota Poso pasca kerusuhan Desember 98 ternyata hanya di permukaan. Aksi-aksi kekerasan masa seperti pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah dan kendaraan bermotor, pencurian dan penjarahan, penganiayaan dan pembunuhan di bulan Desember 98, serta penegakan hukum yang tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat meninggalkan kemarahan, dendam, dan trauma bagi masyarakat. Salah satu gejala yang muncul akibat keadaan tersebut adalah membekunya hubungan sosial antara warga Muslim dan Kristen di kota Poso dan sekitarnya. Suasana damai dan harmoni yang selama bertahun-tahun sebelumnya dirasakan, berubah menjadi suasana waspada, curiga, dan intoleran satu terhadap yang lain.24

Pada tahun 1999 warga kabupaten Poso bersiap-siap akan melakukan pemilihan Bupati. Dalam proses seleksi calon Bupati muncul beberapa nama sebagai kandidat, yaitu Abdul Malik Syahadat, Damsyik Ladjalani, Akram Kamarudin, Abdul Muin Pusadan, Mas’ud Kasim, dan Ismail Kasim dari masyarakat Muslim. Dari masyarakat Kristen muncul dua nama yaitu Eddy F. Bungkundapu dan Yahya Patiro. Persaingan antara kedua kubu itu terseret ke isu sara. Namun demikian keadaan masih dapat dikendalikan oleh kesepakatan bahwa akan dilakukan power sharing. Apabila Bupatinya beragama Islam maka sekretarisnya (sekarang wakil Bupati) harus beragama Kristen, demikian sebaliknya. Pertimbangan ini berlaku juga untuk semua jabatan strategis dalam

pemerintahan.25 Pada tanggal 30 Oktober 1999 Pusadan

terpilih menjadi Bupati Poso. Warga Kristiani menerima kenyataan tersebut secara sportif dan lapang dada. Akan tetapi warga Muslim berkeinginan untuk menempatkan Damsyik Ladjalani yang beragama Islam untuk menjadi Sekretarisnya.26

Pada umumnya warga Kristen tidak mempersoalkan hal tersebut selama pemeritah tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua golongan masyarakat. Itulah sebabnya Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah sebagai representasi masyarakat Kristen di Poso tidak menyatakan dukungan secara kelembagaan terhadap calon-calon yang ada dan tidak melakukan intervensi terhadap proses pemilihan pemimpin wilayah. Pdt. Rinaldy Damanik dalam kapasitas sebagai Sekretaris Umum Majelis Sinode GKST mengatakan:

Bagi Sinode GKST, seorang pemimpin daerah, termasuk jabatan-jabatan pemerintahan lainnya, siapapun dia, dari suku dan agama apapun dia, yang terpenting dan terutama adalah dapat melaksanakan tugasnya untuk kepentingan semua warga masyarakat, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.27

Namun demikian keadaan politik di Poso tetap saja dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan golongan berdasarkan suku dan agama. Keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal yang telah masuk ke Poso secara ideologis dan organisatoris dan berbasis di salah satu pondok pesantren di kelurahan Gebang

25 Ibid., 12.

26 Ibid., 23. Lih. Harian Mercu Suar, Palu, edisi Sabtu, 15 April 2000.

Rejo kecamatan Poso Kota. Menurut Laporan Tim Satgas Investigasi Poso yang dibentuk oleh Kapolri bahwa keterlibatan jaringan Islam radikal di Poso nampak melalui kehadiran kelompok-kelompok Al Jamaah Al Islamiyah, Kompak, Lasykar Jundullah dll. dan menjadikan Poso sebagai daerah proyek Uhud. Di Poso mereka dikenal dengan kelompok Tanah Runtuh karena basis mereka ada di sebuah pondok pesantren di lokasi tanah runtuh Kelurahan Gebang rejo.28

Perkembangan keadaan sosial, politik, dan keagamaan tersebut di atas meletus menjadi kerusuhan dan konflik berdarah pada tanggal 15 April 2000. Pemicunya adalah perselisihan antara pemuda, masing-masing beragama Islam dan Kristen di Terminal Bus Kasintuwu Poso. Masyarakat Kristen menduga insiden ini telah direkayasa oleh kelompok Islam radikal di Poso. Seorang pemuda Islam bernama Dedy dari kelurahan Kayamanya dengan mengendarai sepeda motor datang dan memprovokasi beberapa pemuda Kristen yang sedang berada di depan Gereja GKST Pniel Lombogia, dekat terminal bus Poso.29 Para pemuda Kristen menjelaskan bahwa

persoalan perkelahian di terminal bus tersebut adalah masalah pribadi dan telah ditangani oleh aparat keamanan dan tidak ada yang terluka dalam perkelahian tersebut. Tidak lama sesudah peristiwa itu, sejumlah besar pemuda Muslim dari kelurahan Lawangan dan Kayamanya bergerak ke kelurahan Lombogia dan langsung melempari rumah-rumah warga Kristen di sekitar Gereja GKST Peniel. Melihat keadaan tersebut warga Kristen menghindar, kecuali sekumpulan pemuda mengambil posisi berjaga-jaga dan siap siaga di depan Gereja untuk menjaga gereja dari pengrusakan dan

28 Karnavian, et.al.,Membongkar Konflik Poso…,177.

pembakaran. Aparat keamanan dapat mengendalikan situasi dengan mendesak massa Muslim kembali ke kelurahan Lawanga dan Kayamanya.30 Keberadaan kelompok pemuda

Kristen di depan gereja Peniel Lombogia ternyata dipandang oleh kelompok Islam sebagai upaya untuk menggalang massa dan melakukan perlawanan serta serangan balik.31 Oleh

karena itu pada keesokan harinya, 16 April 2000 terjadi mobilisasi massa Muslim di kelurahan Lawanga, Kayamanya, Bonesompe, dan Gebang Rejo. Pada pukul 20.00 WITA mobilisasi itu berkembang menjadi aksi penyerangan, pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran rumah-rumah warga Kristen di seluruh kota Poso. Melihat keadaan makin tidak terkendali oleh aparat keamanan, masa Kristen akhirnya terpancing untuk melakukan perlindungan diri dan perlawanan sehingga aksi-aksi pengrusakan berkembang menjadi bentrok fisik berdarah di kota Poso. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, terutama di pihak massa Muslim karena mereka melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian yang hendak mengendalikan situasi.32

Sejak hari itu, bentrok fisik berdarah terus terjadi dan mengakibatkan sejumlah korban di kedua pihak. Sementara itu terjadi gelombang pengungsian terutama di kalangan warga Kristen yang rumah-rumahnya telah dirusak, dijarah, dan dibakar. Sebagian besar dari mereka mengungsi ke Tentena, Morowali, dan Palu. Menurut data pada Krisis Senter GKST jumlah pengungsi warga Kristen yang masuk ke kota Tentena mencapai dua puluh ribu jiwa atau kurang lebih empat ribu kepala keluarga.33 Kehadiran jumlah pengungsi

30 Karnavian, et.al., Membongkar Konflik Poso…, 58.

31 Fauzan Al-Anshari & Ahmad Suhardi (Ed.,), Tragedi Poso (Rawabunga: Departemen Data & Info MMI, 2006), 16.

32 Karnavian, et.al., Membongkar Konflik Poso…,59.

33 Laporan Krisis Senter GKST kepada Majelis Sinode GKST dalam Sidang

korban konflik tersebut mempertebal rasa solidaritas warga Kristen di Tentena dan sekitarnya. Rasa solidaritas itu ditunjukan melalui keterbukaan untuk menerima dan merawat para keluarga pengungsi. Akan tetapi ada sekelompok pemuda Kristen asal Poso yang melampiaskan rasa marah dan dendam dengan melakukan penyerangan terhadap warga Muslim yang ada di Tentena dan sekitarnya. Akibatnya mereka meninggalkan Tentena dan mencari perlindungan di Makasar dan Palu, bahkan ada yang kembali ke Jawa.34

c. Konflik Jilid III: Mei 2000

Setelah Herman Parimo dipenjarakan, munculah seorang tokoh pemberani baru dari desa Kele’i yang bernama Ir. Adven L. Lateka. Ia mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Herman Parimo, karena saudara perempuannya menikah dengan Herman Parimo. Ir. Lateka mengawali aksinya melalui sejumlah tindakan protes terbuka dan tertulis kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah berkaitan dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Poso.35 Menyadari aksi-aksi protesnya tidak mendapat

tanggapan dari aparat keamanan dan pemerintah, Ir. Lateka membentuk sekelompok kaum militan dari kalangan pemuda Kristen yang disebutnya sebagai Kelompok Pejuang Pemulihan Keamanan Poso. Sebagian anggota kelompok ini adalah kerabatnya yang berasal dari Poso Pesisir dan Pamona Utara, termasuk desa Kele’i. Mereka melakukan perjuangan melindungi desa-desa yang didiami oleh warga Kristen dan

34 Di Tentena ada dua desa yang penduduknya berasal dari Jawa, yaitu

Posunga dan Sawidago. Orang-orang Jawa ini adalah transmigran yang ditempatkan di daerah Mori Atas. Akan tetapi karena mereka mempunyai jiwa dagang, maka mereka pindah ke Tentena untuk berjualan. Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Pamona Puselemba, tanggal 24 November 2013 di Tentena.

melakukan aksi perlawanan dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok perusuh di kota Poso dengan memakai senjata-senjata tradisional dan sebagian senjata api.36 Dalam

suratnya kepada Komisi Nasional HAM Republik Indonesia, Ir. Lateka menulis bahwa tujuan perlawanan bersenjatanya adalah untuk memulihkan hak asasi masyarakat Poso yang

diporakporandakan secara terencana dan untuk

membebaskan warga masyarakat Poso dari penindasan para perusuh. Untuk itu sasarannya adalah menumpas dan menangkap para perusuh atau provokator kerusuhan dan konflik Poso yang menurut penilaiannya dilindungi oleh aparat keamanan dan pemerintah. Hal ini dilakukannya karena ia menilai bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak bersikap netral dan telah memihak kelompok muslim yang ada di Poso.37 Menurut penilaian Rinaldy Damanik, sikap keras Ir.

Lateka disebabkan oleh akumulasi kekecewaannya terhadap tindakan para perusuh, ketidakpastian sikap Pemerintah, dan pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para perusuh yang melakukan aksi pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan terhadap warga kristiani di kota Poso.38

Emosi kerusuhan dan konflik yang terjadi di kota Poso terasa juga di kota Tentena dan Kele’i. Bukan saja karena adanya rasa solidaritas kesukuan dan keagamaan, tetapi juga karena sebagian besar warga gereja yang berasal dari kota Poso mengungsi di Tentena dan sekitarnya. Akibatnya bila terjadi aksi kekerasan masa terhadap warga Kristen di kota Poso maka akan terjadi aksi balasan di Tentena dan sekitarnya. Pada tanggal 16 Mei 2000 terjadi penyerangan terhadap warga Muslim di desa Taripa, tidak jauh dari Kele’i.

36 M. Tito Karnavian, et.al., Membongkar Konflik Poso… 62-63. Ir. Lateka

tewas secara menggenaskan pada tanggal 2 Juni 2000 dalam sebuah kontak senjata dengan pasukan Jihad di kota Poso.

37 Damanik, Tragedi kemanusiaan Poso…, 31-32.

Satu orang tewas dalam penyerangan itu. Pada tanggal 19 Mei 2000 warga Kristen di daerah Taripa dan Kele’i melakukan sweeping di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar (Sulawesi Selatan) dengan Poso Palu (Sulawesi Tengah).39 Aksi ini nampaknya adalah aksi balasan terhadap

serangan dan pembakaran perumahan warga kristiani oleh massa Muslim di kota Poso dan sekitarnya.

Selama kerusuhan dan konflik Poso berlangsung, desa Kele’i cukup dikenal sebagai basis mobilisasi massa Kristen untuk melakukan perlawanan terhadap serangan massa Muslim di Poso dan sekitarnya. Dalam mobilisasi ini semangat perjuangan masyarakat di tahun limapuluhan ketika menghadapi PERMESTA dan Darul Islam TII Abdul Kahar Mazakar bangkit kembali. Ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam kedua pergolakan itu masih ikut dalam mobilisasi tersebut. Mobilisasi ini melahirkan sebuah kelompok perlawanan Kristen yang oleh opini publik disebut

Pasukan Merah. Di dalam kelompok ini terbentuk lagi sebuah kelompok kecil militan yang ofensif dan agresif melakukan aksi-aksi pembalasan dan penyerangan terhadap basis-basis pasukan Jihad Islam di kota Poso. Kelompok kecil militan ini dipimpin oleh Ir. Lateka dan seorang purnawirawan TNI. Lateka sendiri menamakan kelompoknya sebagai Pejuang Pemulihan Keamanan Poso. Akan tetapi masyarakat umum dan aparat keamanan menyebut kelompok ini sebagai Pasukan Kelelawar karena melakukan operasi gerilya pada waktu malam dengan memakai pakaian hitam, senjata api, senjata tradisional, dan ilmu-ilmu hitam. Salah satu aksi mereka yang tercatat dalam laporan pihak keamanan adalah serangan dini hari 24 Mei 2000. Puluhan orang dengan memakai pakaian hitam dan tutup muka berwarna hitam memasuki kota Poso

dari arah Barat dan melakukan penyerangan di kelurahan Kayamanya, salah satu basis mobilisasi pasukan Jihad Islam di kota Poso. Serangan ini mengakibatkan seorang anggota kepolisian tewas dan sejumlah warga Muslim menjadi korban.40

Mendengar bahwa warga Muslim di Poso diserang oleh Pasukan Kelelawar, maka warga Muslim dari Ampana dikerahkan untuk memberi bantuan. Mereka datang dengan menggunakan puluhan kendaraan mobil terbuka. Ketika melewati daerah Lage yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, massa Muslim dari Ampana ini dicegat oleh massa Kristen. Bentrokan fisik berdarah tidak terhindarkan. Massa Muslim dari Ampana tidak dapat melewati massa Kristen yang berasal dari lage, yaitu dari desa-desa Silanca, Sepe, Bategencu, dan Tagolu. Melihat massa Muslim mundur, massa Kristen maju dan menyerang sebuah desa Islam di Lage, yaitu Toyado. Sebaliknya Masa Muslim di Tojo, daerah perbatasan antara Lage dengan Ampana, bergerak menyerang beberapa desa Kristen di sana, seperti Tanamawau, Matako, dan Malei. Pada hari yang sama, sebuah dusun kecil di daerah Lage yang bernama Sintuwu Lemba dikepung oleh massa Kristen. Di dusun ini terdapat penduduk beragama Islam yang berasal dari Jawa dan terdapat sebuah Pondok pesantren. Penduduk desa Tagolu dan desa tetangga bernama Tambaro yang telah menganggap mereka siwia karena hidup bertetangga meminta mereka untuk segera mengungsi. Sebagian warga dusun itu mengungsi ke Poso melalui jalur Sungai Poso, tetapi sebagian lagi tetap tinggal dan bertahan di kompleks Pondok Pesantren. Keberadaan warga Muslim yang bertahan di Pondok Pesantren Sintuwu Lemba ini dipandang oleh kelompok Kristen yang militan bergaris keras sebagai bentuk

perlawanan dan persiapan untuk melakukan serangan. Atas anggapan itu, kompleks Pondok Pesantren tersebut diserang dan korban berjatuhan, terutama dari pihak Muslim.41 Pada

saat inilah kerusuhan dan konflik Poso meluas dari kota Poso ke daerah-daerah sekitarnya. Aksi-aksi kekerasan, pengrusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, dan bentrok fisik berdarah tidak hanya terjadi di kota Poso tetapi dengan cepatnya menyebar ke kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya, terutama kecamatan Lage Tojo, Poso Pesisir, dan Pamona Utara.

Aksi pembalasan massa Kristen terhadap massa Muslim berlanjut dengan gerakan dari beberapa desa di kecamatan Poso Pesisir, yaitu Sangginora, Dewua, Tangkura, Patiwunga, dan Kasiguncu. Mereka bergerak ke arah desa-desa berpenduduk Muslim yang ada tepi pantai dan melakukan pembakaran setelah seluruh warganya diperintahkan untuk mengungsi. Desa-desa berpenduduk Muslim yang dibakar adalah Tabalu, Bega, Tiwaa, Tokorondo, Tambarana, Mapane, dan Toini. Gerakan penyerangan ini berhenti di desa Moengko yang berbatasan dengan kelurahan Kayamanya Poso Kota.

Upaya untuk memasuki kota Poso dan melakukan penyerangan berpuncak pada tanggal 2 Juni 2000. Ratusan massa Kristen yang dipimpin oleh Lateka bergerak hendak mengambil alih kota Poso dari massa Muslim. Namun massa Muslim yang sudah bergabung dari berbagai daerah dan pasukan keamanan dari Satuan Brimob Kelapa Dua Jakarta dan Pasukan TNI dari Batalyon Zipur Makasar dapat menghalau gerakan ofensif massa Kristen. Dalam bentrokan ini Lateka tewas diterjang peluru.42

41 Peristiwa penyerangan Pondok Pesantren ini menjadi issu pembantaian

warga Muslim di Poso. Lih. Al-Anshari & Suhardi (Ed.,) Tragedi Poso (Poso: Majelis Mujahidin & Forum Perjuangan Umat Islam Poso, 2006).

Melihat keadaan yang makin tidak terkendali, Pemerintah dan aparat keamananan menggelar Operasi Pemulihan Keamanan dengan menggunakan sandi Operasi Sadar Maleo dan Operasi Cinta Damai. Sejak saat itu, massa Kristen mundur dan mengambil sikap pasif. Sementara di pihak lain, sekelompok massa Muslim mengambil sikap aktif dengan melakukan aksi-aksi teror berdarah, seperti penculikan dan pembunuhan, penembakan dan pemboman angkutan-angkutan umum, pemboman tempat-tempat umum seperti pasar dan rumah ibadah. Aksi-aksi teror berdarah ini berlangsung secara tersembunyi dan tidak terduga. Aksi-aksi itu antara lain, kasus pemenggalan kepala tiga siswa SMU Kristen Poso, kasus penculikan dan pembunuhan Bendahara Sinode GKST, Pnt. Oranje Tadjodja, kasus penembakan Pdt. Susianti Tinulele ketika sedang berkhotbah di Gereja GKST Efata Palu, kasus Penembakan Sekretaris Umum Sinode GKST, Pdt. Irianto Kongkoli, kasus penembakan Jaksa Silalahi, kasus pemboman Gereja GKST Imanuel Palu, kasus pemboman Pasar Tentena, dan sejumlah kasus-kasus teror berdarah lainnya. Sampai tahun 2002 tercatat 42 desa yang berpenduduk Kristen di kecamatan Poso kota, Poso Pesisir, dan Lage Tojo yang terbakar oleh aksi kerusuhan dan konflik. Kehancuran fisik bangunan diperkirakan lebih dari 6.523 unit, 17 sekolah, 1 asrama pelajar dan susteran Katolik, 1 pondok pesantren, 8 Puskesmas, 57 Mesjid, 70 gereja, dan 2 Pura.43 Penduduknya

yang beragama Kristen mengungsi ke kecamatan Lore Utara, Pamona Utara, Morowali, Palu, dan Manado, sementara penduduk yang beragama Islam mengungsi ke Ampana, Parigi. Palu, Makasar, dan Jawa. Kecamatan Lage Tojo terletak di sebelah Timur kota Poso, dengan desa-desa yang menyebar di

sepanjang pesisir teluk Tomini.44 Kecamatan Lage

menghubungkan kota Poso dengan sebuah kota kecil yang berpenduduk mayoritas muslim, yaitu Ampana yang merupakan bekas pusat kerajaan Islam Tojo. Kota Ampana ini sekarang telah menjadi ibu kota kabupaten Touna. Kecamatan Poso Pesisir terdiri dari desa-desa yang menyebar di sepanjang pesisir Barat teluk Tomini. Kecamatan ini menghubungkan kota Poso dengan sebuah kota pelabuhan yang penduduknya mayoritas muslim, yaitu Parigi. Kota ini sekarang telah menjadi ibu kota kabupaten Parimo. Sementara itu sejumlah besar pengungsi korban konflik Poso memilih tinggal di Tentena dan sekitarnya sehingga sejak tahun 2000 terjadi peningkatan jumlah penduduk di kota Tentena dan sekitarnya.45

Keterlibatan warga Kele’i dalam konflik Poso tersebut di atas tidak saja disebabkan oleh adanya tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin perlawanan yang berasal dari Kele’i, seperti Herman Parimo dan Ir. Lateka, tetapi juga karena mengingat sejarah Kele’i yang berpengalaman dalam perang antara suku-suku di Poso sampai dengan akhir abad kesembilan belas dan perlawanan mereka terhadap dua kerajaan Islam yang bersaing menguasai teritori mereka, yaitu kerajaan Luwu dengan pusatnya di Palopo Sulawesi Selatan dan Kerajaan Sigi dengan pusatnya di Palu Sulawesi Tengah. Selain itu, warga desa Kele’i memiliki peran strategis pada masa perjuangan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam melawan Permesta serta Darul Islam /Tentara IsIam Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar di

44 Wawancara dengan Pdt. Ishak Pole, M.Si., tanggal 24 November 2013 di

Tentena.

45 Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Pamona Puselemba, tanggal 24

Sulawesi Selatan.46 Pengalaman-pengalaman historis dan

eksistensial itu telah membentuk sifat dan karakter orang-orang Kele’i sebagai orang-orang-orang-orang yang pemberani, pantang menyerah, tidak takut menghadapi ancaman, keras, dan setia kawan dengan orang-orang yang telah dianggap siwia47

dengan mereka. Salah satu identitas sosial yang membuat seseorang dianggap siwia dengan penduduk setempat adalah identitas agama. Oleh sebab itu, kekristenan telah menjadi salah satu alat perekat yang kuat antara orang-orang Pamona dengan para pendatang dari daerah lain. Di desa Kele’i terdapat beberapa keluarga yang berasal dari Minahasa, Morowali, Toraja dan lain-lain, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat dapat lagi dibedakan dengan orang-orang Kele’i sendiri. Selain itu, pengalaman-pengalaman perang dan konflik bersenjata di masa lalu telah membuat orang-orang Kele’i merasa perlu membekali diri dengan ilmu-ilmu hitam yang dapat dipakai untuk melindungi diri dan keluarga, seperti ilmu kebal dan ilmu pedukunan.48 Oleh latar

belakang inilah kita dapat memahami keterlibatan orang-orang Kele’i dalam kerusuhan dan konflik Poso sejak tahun 1998 hingga 2003. Jiwa pemberani dan setia kawan dengan orang-orang yang dianggap siwia dengan mereka sendiri telah membuat mereka tidak bisa berdiam diri ketika melihat orang-orang Poso dan warga Kristen di kota Poso menjadi korban amuk masa dan akhirnya terlibat dalam konflik berdarah.

46 Lih. uraian sejarah sebelumnya dalam Bab IV Pasal 6.2 tentang

Pergolakan Politik di Sulawesi Tengah. Lih. juga Sadi, et.al., Gerakan Pemuda Sulawesi

Tengah (GPST) di Poso…, 109.

47 Dalam budaya Pamona, orang asing atau pendatang yang hendak

diterima menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya Pamona harus melewati

sebuah ritual yang disebut Pekasiwia.Bila seseorang sudah mengikuti ritual tersebut

maka dia sudah dianggap siwia (sama dan setara) dengan orang-orang Pamona.

Kepadanya diberi hak-hak dan kewajiban masyarakat adat, seperti mosintuwu atau

gotong royong. Wawancara dengan Bapak Kalingani, 28 Maret 2014 di Kele’i.

48 Wawancara dengan Ibu Ngkai Janggo, 28 Maret 2014 di Kelei. Wawancara

Dari fakta-fakta dan opini-opini tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun Kele’i tidak mengalami secara langsung kerusuhan dan konflik Poso karena letaknya yang relatif jauh dari Poso, tetapi ia telah terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan pertikaian bersenjata di kota Poso dan sekitarnya. Keterlibatan tersebut bersifat langsung melalui keterlibatan orang-orang Kele’i dalam konflik dan secara tidak langsung melalui dukungan moril terhadap mereka yang terlibat. Dukungan itu antara lain nampak melalui penerimaan penduduk Kele’i terhadap relawan-relawan yang berasal dari desa lain yang ikut terlibat dalam konflik Poso. Menurut infomasi yang diperoleh, Fabianus Tibo49, salah seorang tokoh

pemimpin gerakan perlawanan massa Kristen selama kerusuhan dan konflik Poso, sering melakukan konsolidasi dan mobilisasi dari desa Kele’i.50 Informasi ini semakin

menegaskan keterlibatan Kele’i dalam kerusuhan dan konflik Poso.

1.3. Masalah-Masalah Pasca Konflik

Konflik Poso mulai mereda pada tahun 2003 menyusul dilakukannya Perjanjian Malino untuk Poso pada tanggal 20

49 Fabianus Tibo adalah warga masyarakat Morowali yang berasal dari

Flores. Pada waktu konflik Poso berlangsung, ia bersama dua rekannya, yaitu Marianus Riwu dan Dominggus da Silva pergi ke Poso untuk melakukan evakuasi terhadap siswa-siswa SMA Katolik yang lokasinya berada di tengah pemukiman Muslim. Sejak saat itu mereka bertiga tidak dapat menghindarkan diri lagi dari aksi-aksi perlawanan terhadap massa Islam di kota Poso dan sekitarnya. Keterlibatan mereka bertiga akhirnya dijadikan alasan untuk ditangkap pada tahun 2001, diadili dan divonis dengan hukuman mati. Masyarakat kristiani dan organisasi gereja di Poso melakukan perlawanan legal terhadap putusan hukum yang dianggap tidak adil itu. Tetapi semua upaya tidak berhasil membebaskan mereka bertiga. Pada dini hari 23 September 2006, mereka bertiga dieksekusi di hadapan regu tembak satuan Brimob Polda Sulteng di kota Palu. Peristiwa ini meninggalkan kekecewaan dan kemarahan serta trauma yang dalam bagi seluruh masyarakat Kristiani di kota Poso. Mereka bertiga dianggap sebagai martir dan korban ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat

hukum dan pemerintah. Untuk lengkapnya lih. Yosef Tor Tulis, Kisah Tiga Martir dari

Poso (Jakarta: Jetpress, 2007).

50 Wawancara dengan Ibu Bareta, 28 Maret 2014 di Kele’i. Wawancara

Desember 2001 di Malino Sulawesi Selatan. Perjanjian dan deklarasi damai ini dipelopori oleh Yusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Kesejahateraan Rakyat pada waktu itu. Pertemuan Malino dihadiri oleh pihak-pihak yang berkonflik di Poso. Masing-masing pihak diwakili oleh empat belas orang delegasi. Dari pihak Kristen dihadiri oleh wakil GKST dua orang, wakil gereja Roma Katolik dua orang, wakil-wakil kelompok milisi seperti pasukan Kelelawar, Macan, Kupu-Kupu, Amsimar dan Krisis Senter yang masing-masing dua orang. Dari pihak muslim dihadiri oleh MUI Sulteng dua orang, MUI Poso dua orang, dan wakil-wakil kelompok Hisbullah, Ahlussunah Waljamaah, Jundullah, Majelis Dzikir, dan Jamaah Tablig masing-masing dua orang.

masyarakat. Oleh sebab itu sering terjadi ketegangan hubungan antara aparat keamanan dengan warga masyarakat di beberapa tempat di kecamatan Pamona Utara dan Pamona Timur, seperti di Tentena, Kele’i, dan Taripa. Ketegangan-ketegangan itu sering berakhir dengan penangkapan warga masyarakat dan penganiayaan. Keadaan mulai berubah ketika aparat keamanan berhasil menangkap Fabianus Tibo dan kedua rekannya di desa Jamur Jaya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali pada pertengahan Juni 2000.51

Emosi-emosi negatif yang muncul ketika hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat dipenuhi dengan rasa curiga, marah, dendam, dan rasa bersalah karena melakukan aksi kekerasan bahkan pembunuhan serta pemakaian ilmu-ilmu hitam menghantui warga desa Kele’i. Emosi-emosi negatif itu mengendap di dalam perasaan mereka sehingga kehidupan sehari-hari menjadi terganggu oleh kegelisahan dan ketakutan. Seorang warga Kele’i yang berumur kurang lebih empat puluh tahun yang ikut secara langsung dalam kerusuhan dan konflik Poso mengatakan:

Yaku maeka rayaku wawase’i. Bare’e rodo katuwuku mangaendo-endo poiwali anu mewali ri Poso. Tempo setu yaku malulu ngkai jela-jela ri Sangginora. Yaku ndariu sira Om Tibo danaka yaku mampotompu paincani anu danda pake moiwali. Roo nda riu, kuepe koroku maroso, magasi, pai beda tinja wa’a panaguntu ri koroku. Ince’e painaka maroso rayaku pai bare’e eka ndayaku mampositomu tau se’e anu lau ri Poso. Paikanya ri kapusanya poiwali setu, kuepe wa’a paincani setu marameda ri koroku. Bare’e lintu kayoreku sambengi-sambengi. Pepokonoku ja sambela da sengke pai mombeluku.52

51 Tulis, Kisah Tiga Martir…, 23-22.

52 Bahasa Pamona, artinya: “Sekarang ini perasaan takut menyelimuti aku.

Apa yang terjadi pada orang ini terdapat juga pada diri beberapa orang yang lain. Menurut Pendeta Bareta sebagai Gembala Jemaat Eli Salom Kele’i, sesudah kerusuhan dan konflik Poso berakhir ada sejumlah besar warga desa Kele’i dan sekaligus warga jemaatnya yang datang kepadanya menyerahkan benda-benda jimat yang telah dipakai selama kerusuhan tersebut. Mereka minta untuk dilepaskan dan dibebaskan dari kuasa dan pengaruh kekuatan-kekuatan magis yang pernah mereka pakai, karena kehidupan mereka tidak tenang dan panas. Pendeta Bareta kemudian mengumpulkan benda-benda jimat itu dan membakarnya.53

Selain karena pengalaman magis selama kerusuhan dan konflik Poso, ada juga orang yang terbeban dan merasa bersalah karena terlibat dalam aksi-aksi berdarah yang mengakibatkan kematian orang lain. Seorang informan yang masih muda, kurang lebih berumur 35 tahun membuat kesaksian sbb:

Saya melihat aksi pengeroyokan di halaman kantor BRI Tentena. Waktu itu saya sedang berada di pasar. Tiba-tiba saya lihat orang banyak lari ke muka BRI. Saya ikut lari ke sana. Di sana saya lihat seseorang sedang melawan sejumlah besar orang. Saya kenal dia karena dia anak Pasar Tentena. Orang-orang mulai pukul dia pake kayu dan batu. Lalu Ibu Lumentut datang menghentikan aksi orang banyak itu dan bawa dia ke Rumah Sakit GKST. Waktu itu saya punya perasaan

saya mengikuti orang tua itu (Maksudnya Lateka) sampai di Sangginora. Sebelumnya saya dimandikan oleh Om Tibo agar saya memperoleh ilmu kebal yang akan dipakai dalam peperangan. Setelah dimandikan tubuh saya menjadi kuat, lincah gesit, dan kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Itulah sebabnya saya kuat hati dan tidak ada perasaan gentar sedikitpun untuk berperang di Poso. Tetapi setelah perang itu berakhir saya merasa ilmu itu panas membakar tubuhku. Saya tidak bisa tidur setiapmalam. Saya selalu dikejar oleh keinginan untuk marah dan berkelahi…” Wawancara dengan saudara “N” (samaran) 27 Maret 2014 di Kel’i.

biasa saja. Ada sedikit takut waktu Brimob datang di Tentena. Tapi tidak ada apa-apa. Nanti waktu ikut-ikut persekutuan doa di tenda, saya sadar dan merasa berdosa… 54

Peristiwa yang dimaksud di atas adalah peristiwa pembunuhan oleh massa terhadap seorang warga Muslim asal Makassar yang pernah tinggal di Tentena dan berjualan di Pasar. Pada waktu kerusuhan ia meninggalkan Tentena dan pergi ke Poso. Ada kabar bahwa ia ikut dalam aksi-aksi pembakaran di Poso. Ketika keadaan relatif aman, ia datang ke Tentena untuk menarik tabungannya di BRI Kancab Tentena. Pada saat itu masyarakat mengenalnya dan mengeroyoknya hingga tewas di tempat.

Pengaruh kuasa-kuasa magis, pengalaman-pengalaman traumatis, dan emosi-emosi negatif seperti di atas kemudian tereskpresi baik secara personal maupun kolektif dalam perilaku, hubungan-hubungan kekeluargaan dan sosial. Ketertiban dan keamanan di dalam desa sering mengalami gangguan oleh sikap-sikap keras, kasar, dan mabuk-mabukan dari warga masyarakat sendiri. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, sesudah kerusuhan dan konflik Poso, warga desa Kele’i yang memang memiliki karakter pemberani dan keras sering terlibat dalam perkelahian antar warga di dalam desa. Orang-orang menjadi mudah tersinggung dan marah lalu bentrok fisik di dalam kampung, apalagi kalau sudah mabuk dengan saguer dan captikus.55

Proses penegakan hukum yang tidak jelas dan parsial terhadap sejumlah korban kerusuhan dan para pelaku kekerasan masa membuat masyarakat frustrasi dengan

54 Wawancara dengan “R” (nama samaran), 25 November 2013 di Kele’i.

keadaan yang berkembang. Hal ini misalnya nampak dalam reaksi emosional warga masyarakat ketika terjadi pengejaran dan penangkapan terhadap Fabianus Tibo, Marianus Riwu, dan Dominggus da Silva yang dituduh sebagai pemimpin pasukan merah dari komunitas Kristen dan yang dituduh melakukan pembantaian di sebuah pondok pesantren di desa Sintuwu Lemba Kecamatan Lage. Sementara pada saat yang sama para pelaku penyerangan dan aksi-aksi penculikan dan pembunuhan dari komunitas Muslim tidak diusut dan ditangkap. Keadaan menjadi semakin runyam ketika di kota Poso muncul sebuah kelompok teroris yang melakukan aksi-aksi gerilya untuk menculik dan membunuh tokoh-tokoh masyarakat Kristen dan para pemimpin gereja. Masyarakat menjadi frustrasi karena tidak ada upaya yang serius dari aparat keamanan dan penegak hukum untuk mengejar dan menangkap para pelaku serta membawa mereka ke pengadilan. Rasa frustrasi itu kemudian muncul dalam sikap apatis dan curiga dalam hubungan-hubungan sosial.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah situasi menjadi relatif aman, masyarakat menghadapi masalah-masalah baru dalam kehidupan pribadi dan sosial. Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat, terutama para pemimpin masyarakat dan gereja ada beberapa masalah yang dirasakan oleh warga desa Kele’i sesudah konflik Poso, yaitu:

a. Ketegangan dan konflik dalam Masyarakat

mendapatkan paincani56 yang dapat dipakai untuk melindungi

diri, misalnya ilmu menghilang dan ilmu kebal. Ritual-ritual mistik dan praktek-praktek magis ini sering dikombinasikan dengan konsep-konsep dan praktek-praktek keagamaan Kristen, misalnya memandikan orang di tengah malam dan mengucapkan doa Bapa Kami untuk memperoleh ilmu kebal. Selain itu masyarakat juga memakai benda-benda dan simbol-simbol keagamaan Kristen untuk menjadi jimat pelindung diri, misalnya kalung salib dan alkitab kecil untuk membuat diri berani dan kebal terhadap senjata tajam.

Secara historis Kele’i cukup dikenal sebagai desa mistik karena adanya sejumlah orang yang dianggap memiliki

paincani yang tinggi. Mereka merasa penting untuk memiliki

paincani tersebut sebagai pelindung dan kekuatan dalam perang dan masa pergolakan. Menurut informasi yang ada,

paincani-paincani ituberasal dari orang-orang tua yang ikut dalam perang melawan to Napu, to Pebato, to Luwu, dan to Sigi

di abad ke sembilan belas. Pada waktu pergolakan politik melawan PRRI Permesta dan Darul Islam, Kele’i menjadi salah satu basis markas Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST). Hal ini dikarenakan letak desa Kele’i yang strategis untuk pertahanan dan karakter orang Kele’i yang pemberani. Pada waktu itulah orang-orang kembali mencari dan mempelajari

paincani-paincani itu untuk dipakai menghadapi pasukan Permesta dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia.57

Setelah masa pergolakan politik di Sulawesi Tengah berakhir, paincani-paincani itu mengendap dan tidak dipergunakan. Sesekali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencoba orang-orang lain, terutama orang asing atau orang yang tidak disukai. Dalam bahasa setempat cara ini

56 Bahasa Pamona, artinya Ilmu dan kekuatan gaib.

disebut mombewai.58 Ketika kerusuhan dan konflik Poso

terjadi, orang-orang kembali menghidupkan fungsi paincani-paincani ini. Paincani itu bersumber dari agama dan kepercayaan nenek moyang yang disebut lamoa. Dalam kepercayan suku Pamona, kehidupan manusia dikelilingi oleh berbagai macam kekuatan yang tidak dapat diperkirakan. Kekuatan-kekuatan itu akan menjadi sebuah ancaman dan bahaya apabila tidak dapat dikendalikan. Kekuatan-kekuatan itu bisa datang dari gejala-gejala alam, situasi dan peristiwa, musuh-musuh sosial, serta roh-roh yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu apabila orang-orang akan pergi ke hutan untuk mencari rotan dan berburu, atau pergi berperang melawan musuh maka orang tidak akan selamat kecuali kalau para tua-tua memberikan paincani-paincani itu kepada mereka.59

Penggunaan paincani-paincani ini semasa konflik dan terlebih sesudah konflik menjadi pokok ketegangan antara masyarakat yang masih kental dengan pandangan tradisional dengan mereka yang berpikiran modern. Bagi kaum tradisional penggunaan paincani merupakan warisan nenek moyang dan kekayaan budaya yang harus dipertahankan dan dipergunakan. Sementara bagi kaum modern tindakan seperti itu tidak rasional, sinkretisme, dan bertentangan dengan pokok-pokok kepercayaan Kristen. Ekspresi-ekspresi kaum tradisional muda yang memiliki paincani tersebut tidak jarang muncul dalam bentuk perilaku keras dan tidak terkontrol, seperti berkelahi dan minum minuman beralkohol hingga

mabuk. Kelanjutan dari ketegangan ini adalah

terpinggirkannya kaum tradisional dari acara-acara formal kemasyarakatan, ibadah-ibadah ritual gereja, dan kepemimpinan-kepemimpinan desa.

58 Wawancara dengan Bapak Tologana, 27 Maret 2014 di Kele’i.

b. Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Salah satu kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun di kalangan suku-suku yang ada di Poso adalah mengolah minuman beralkohol dari bahan air pucuk buah pohon aren. Pohon aren adalah salah sau jenis tanaman liar yang banyak tumbuh di lereng lereng bukit pedalaman Sulawesi tengah. Penduduk mengolah secara tradisional air yang keluar dari pucuk bakal buah menjadi minuman beralkohol yang dalam bahasa setempat disebut saguer. Minuman beralkohol ini menjadi konsumsi kaum lelaki dewasa ketika mereka berada di ladang dan telah selesai mengerjakan pekerjaan harian. Minuman ini sering juga dijadikan sebagai minuman perayaan dalam acara-acara budaya dan pesta rakyat, seperti pesta panen, pesta perkawinan, dan pesta duka. Kadang juga minuman ini dipakai untuk acara-acara penyambutan tamu dalam pesta rakyat.

Saguer termasuk dalam jenis minuman berkadar alkohol rendah, namun penduduk sering menyulingnya lagi dengan cara tradisional untuk mendapatkan minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang disebut cap tikus. Jenis yang terakhir inilah yang dapat menimbulkan keadaan mabuk bagi yang mengkonsumsinya.60

Menurut informan yang diwawancarai, pada waktu kerusuhan dan konflik Poso berlangsung di tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, masyarakat bersepakat untuk bersiaga dan waspada terhadap gangguan keamanan dan serangan kelompok perusuh. Oleh sebab itu mereka menghindari konsumsi minuman beralkohol. Bila kedapatan ada warga yang minum cap tikus atau saguer ketika sedang terjadi konflik maka akan dikenai sanksi berupa perendaman

di salah satu sungai pada waktu malam hingga dini hari.61

Selama berlangsung kerusuhan dan konflik Poso orang-orang patuh pada kesepakatan itu. Mereka sepakat untuk memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga pada kondisi keamanan, baik di dalam desa maupun di daerah sekitarnya. Orang-orang yang akan pergi ke Poso untuk melakukan evakuasi dan pembelaan terhadap masyarakat Kristen di sana diharuskan berada dalam kondisi mental dan fisik yang baik, tanpa dipengaruhi oleh alkohol. Akan tetapi ketika kerusuhan dan konflik fisik berdarah usai di tahun 2003, terjadi titik balik dalam perilaku masyarakat. Keadaan yang relatif aman dan waktu luang yang cukup tersedia menjadi kesempatan untuk berkumpul dan mengkonsumsi saguer dan captikus. Seorang pemuda yang berhasil diwawancarai mengatakan:

Saya masih terbayang-bayang dengan muka-muka yang panik waktu kami ada di Tagolu.

Waktu itu pasukan Jihad menyerang

Buyungkatedo. Kami lalu ke desa Sepe untuk jaga-jaga jangan sampai pasukan jihad masuk ke Silanca. Kalau Silanca dimasuki Jihad, Tagolu juga akan akan dimasuki. Saya punya bale satu orang yang berasal dari Pamona, mati di dekat Tongko karena tertembak. Mayatnya tidak ada yang berani ambil. Tiga hari kemudian baru Brimob evakuasi jenazahnya ke Tagolu dan dibawa ke Pamona. Wajahnya hancur, jenasahnya bau busuk sekali. Kalau ingat itu saya ngeri, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tetapi kalau sudah duduk manginu62 dengan

teman-teman saya bisa lupakan itu. Tapi waktu ada ibadah-ibadah tenda yang dipimpin Liana, saya sadar, sekarang saya tidak minum lagi, bahkan merokok juga tidak lagi.63

61 Wawancara dengan Ibu Pendeta Bareta, 27 Maret 2014.

62 Bahasa Pamona, artinya minum.

Pengalaman yang hampir sama diceritakan oleh seorang pemuda lain yang juga tidak mau disebutkan namanya,

Torang mau evakuasi orang-orang yang masih tinggal di kebun-kebun di Buyumboyo. Torang

jalan dari Sepe melewati kebun-kebun. Waktu sudah dekat Buyumboyo, ketemu laskar Jihad yang dari Madale mau pulang ke Lawanga. Torang ada kurang lebih dua puluh orang, ada yang dari Tentena, Tagolu, dan Silanca. Tetapi kami hanya bawa parang dan senjata rakitan. Laskar Jihad tembak torang lalu torang balas, tapi kurang peluru. Satu teman kena langsung jatuh. Torang tidak berani balik untuk ambil dia waktu itu. Dua hari kemudian torang balik ke tempat itu, adoh….. kasihan jenazahnya so busuk, dorang ikat dan bakar di pohon bambu….. kita kalu inga ini rasa muntah dan pusing…64

Para informan ini adalah pelaku sejarah kerusuhan Poso. Kesaksian mereka menunjukan bahwa mereka memiliki pengalaman-pengalaman traumatis yang tidak dapat terlupakan. Pengalaman-pengalaman itu terus membayangi dan menghantui pikiran dan perasaan mereka sehingga setelah keadaan relatif aman mereka tidak dapat kembali hidup secara normal. Mereka terus diganggu oleh memori-memori dan emosi-emosi yang meninggalkan luka di dalam batin mereka. Menurut informasi dari salah seorang tokoh masyarakat dan tokoh jemaat bahwa orang-orang yang dulunya ikut dalam kerusuhan dan konflik Poso menjadi

64 Buyumboyo adalah nama desa yang dikenal umum oleh masyarakat Poso.

orang-orang yang tidak terkendali, apalagi ketika mereka telah minum saguer dan cap tikus. Namun demikian, setelah terjadi fenomena Marliana, sebagian besar dari mereka telah bertobat dan sekarang tidak minum lagi, bahkan merokokpun tidak.65

Konsumsi alkohol yang berlebihan dan perilaku mabuk-mabukan di kalangan warga yang mengalami masalah emosional karena memori-memori negatif dan pengalaman traumatis kerusuhan membuat pekerjaan warga masyarakat dan ekonomi keluarga merosot. Banyak pemuda tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak mempunyai biaya dan akhirnya putus sekolah. Para pemuda yang putus sekolah ini menjadi masalah bagi desa Kele’i karena mereka tidak produktif. Bila malam mereka kumpul dan minum-minum sampai mabuk, lalu siang hari mereka hanya tidur dan tidak bekerja.66 Keadaan ini membuat

para pemimpin masyarakat dan pemimpin gereja prihatin. Keadaan aman dan tanpa bentrokan pasca kesurusahan dan konflik Poso ternyata membawa masalah dalam kehidupan warga desa Kele’i.

c. Bunuh Diri

Sepanjang hidupnya orang-orang Poso Pamona merasa dirinya termasuk dalam persekutuan di mana ia lahir. Ini tidak berdasarkan pilihannya sendiri, tetapi suatu keadaan yang telah ditentukan yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Oleh sebab itu kebersamaan adalah kehidupan itu sendiri dan kesendirian adalah kematian.67 Apa yang paling menakutkan bagi orang Poso

Pamona adalah kematian, karena kematian itu akan dijalani

65 Wawancara dengan Bapak Lumaya, 27 Maret 2014 di Kele’i.

66 Wawancara dengan Yulni Wendur, 28 Maret 2014 di Kele’i.

sendirian tanpa orang lain. Dalam kepercayaan nenek moyang, ketika orang mati maka jiwanya akan mengadakan perjalanan ke suatu tempat yang tidak dikenalnya dan ia harus membiasakan diri kepada suatu keadaan baru. Inilah yang menjadi katakutan utama bagi orang-orang berkaitan dengan kematian. Jadi bukan kematian itu sendiri yang mengerikan, tetapi kesendirian dalam perjalanan setelah kematian, itulah yang mengerikan. Dengan latar belakang kepercayaan ini maka nyaris tidak ditemukan dalam sejarah orang-orang Poso Pamona kasus bunuh diri. Bunuh diri adalah sebuah konsep dan tindakan yang sama sekali asing dan tidak dikenal dalam struktur pikiran dan perilaku orang Kele’i. Namun demikian terjadi keanehan dan kegemparan ketika setelah kerusuhan dan konflik Poso berakhir pada tahun 2003, secara berturut-turut dalam kurun waktu empat tahun terjadi empat kasus bunuh diri di desa Kele’i yang melibatkan warga masyarakat setempat. Semua kasus itu terjadi dengan cara menggantung diri.68

Keempat kasus bunuh diri tersebut menimbulkan ketakutan dan kepanikan di dalam masyarakat. Seorang pemudi mengatakan,

Kami menjadi takut sekali. Sering kali kalau sudah terjadi bunuh diri lagi maka orang-orang langsung berbisik-bisik, sesudah ini siapa lagi. Kami merasa ini seperti giliran. Tinggal tunggu waktu siapa lagi yang akan bunuh diri. Kami tidak bisa menduga siapa yang akan melakukannya. Karena orang-orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak kami perkirakan akan melakukannya. Hidup mereka biasa-biasa saja. Ini semua gara-gara orang-orang Kele’i mau dimandikan supaya kebal dan

68 Wawancara dengan Pdt. Y. Bareta, 28 Maret 2014 dan Yulni Wendur, 28

berani waktu kerusuhan. Laki-laki, perempuan, orang tua, pemuda, setiap subuh jam lima dimandikan.69

Mereka menghubungkan praktek bunuh diri itu dengan ilmu-ilmu magis dan kuasa-kuasa jahat yang pernah dipakai saat kerusuhan dan konflik Poso berlangsung. Mereka mulai memahami kasus-kasus bunuh diri dengan logika mistik bahwa ini semua adalah dampak dari praktek magis pada tahun 2000 ketika hampir setiap tengah malam menjelang subuh orang-orang Kele’i mengikuti ritual magis, yaitu dimandikan agar memiliki keberanian dan kekebalan tubuh. Setelah kuasa-kuasa itu sudah membantu mereka selama kerusuhan dan konflik Poso berlangsung maka akhirnya mereka harus membayar dengan nyawa mereka sendiri. Tentu saja hal ini tidak dapat dibuktikan secara empirik. Klarifikasi rasional tidak dapat masuk dalam ranah mistis seperti ini. Struktur berpikir masyarakat tidak menyediakan ruang bagi penjelasan-penjelasan psikologis terhadap keempat kasus bunuh diri tersebut. Hal yang pasti adalah bahwa telah terjadi keresahan, kepanikan, dan ketakutan di dalam masyarakat.

d. Kerasukan Hantu dan Roh Jahat

Bersamaan dengan kasus-kasus bunuh diri tersebut di atas, masalah lain yang muncul dalam kehidupan masyarakat Kele’i adalah kejadian-kejadian gangguan-gangguan hantu-hantu, roh-roh orang yang meninggal, dan kerasukan roh jahat. Menurut kisah beberapa informan, kejadian-kejadian itu biasanya terjadi menjelang malam. Sering terjadi ketika matahari mulai tenggelam, bahasa setempat soyomo eo, ada sejumlah orang yang mengalami gangguan hantu-hantu yang mereka sebut renggeana. Hantu ini dipercayai sebagai roh

orang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak layak, termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengandung atau hamil. Renggeana ini akan menyerang siapa saja yang ditemuinya, terutama kaum lelaki. Seorang warga memberi informasi,

Kalau renggeana menyerang perempuan maka perempuan itu akan merasakan sakit yang luar biasa di bagian pohon perut. Kalau renggeana

menyerang laki-laki maka dia punya tatare.70

Hampir tiap malam ada orang yang kena

renggeana dan kalau tidak diobat mati. Untung di Kele’i ini ada Tante Santi yang bisa mengobati orang-orang yang kena renggeana. Tante Santi bisa mengobati orang-orang yang kena renggeana sampe sembuh. Kalau tidak berobat bisa mati.71

Mencari orang-orang yang pernah diserang oleh

renggeana ternyata mengalami kesulitan. Mereka cenderung bersifat tertutup dan menghindari percakapan tentang pengalaman itu. Menurut keterangan dari Pendeta setempat mereka malu karena dalam pandangan masyarakat orang-orang yang kena renggeana dianggap sebagai orang-orang yang mosalara.72

Kepercayaan terhadap renggeana dan kejadian-kejadian mistik di mana orang mengalami gangguan hantu-hantu membuat kehidupan di Kele’i menjadi muram dan warga masyarakat dilanda ketakutan. Bila malam hari warga masyarakat tidak berani keluar rumah karena takut diserang

renggeana, kecuali mereka yang memiliki paincani. Pemerintah desa dan para pelayan gereja tidak dapat berbuat

70 Bahasa sehari-hari di Poso yang artinya kemaluannya akan hilang.

71 Wawancara dengan Yulni Wendur 28 Maret 2014 di Kele’i.

72 Bahasa Pamona yang artinya orang-orang cabul. Wawancara dengan Pdt.

banyak karena orang-orang lebih memilih pergi ke dukun untuk berobat ketimbang pergi kepada Pendeta.

Selain renggeana masyarakat juga dihantui oleh kepercayaan terhadap apa yang mereka sebut tau mepongko.73

Masyarakat kele’i percaya pada keberadaan orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk menjelma menjadi seekor binatang yang mengerikan dan menakutkan. Bila orang tersebut menjelma menjadi binatang maka ia akan mencari mangsa dan membuatnya pingsan. Setelah korbannya pingsan tau mepongko itu akan merobek perut korbannya dan memakan isi perutnya. Sesudah itu tau mepongko akan menjilat luka diperut korbannya sehingga perut itu tertutup kembali dan korban itu sadar atau hidup kembali, tetapi dengan membawa rasa sakit dan perih yang luar biasa hingga mengalami kematian secara perlahan-lahan. Yang paling menggelisahkan masyarakat ialah bahwa tidak seorangpun yang mengenal dengan pasti siapa yang menjadi tau mepongkodi desa itu. Ketakutan dan kegelisahan yang hebat melanda setiap orang, di satu pihak mereka bertanya “Siapa yang menjadi tau mepongko itu?” Tetapi di lain pihak ketakutan yang tidak kalah hebatnya melanda semua orang adalah pertanyaan, “Mungkinkah orang-orang menganggap saya sebagai tau mepongko itu?” Dalam tradisi orang Poso Pamona bila ada orang yang tertuduh sebagai tau mepongkomaka untuk membuktikan hal itu sang tertuduh dipanggil ke dewan hadat dan diminta mencelupkan ujung jari tengahnya ke dalam damar yang sedang dilebur dengan suhu yang sangat panas. Jari itu dicelupkan sampai damar itu mengental kembali. Apabila damar itu telah mengental maka

73 Bahasa pamona yang secara hurufiah berarti manusia jadi-jadian atau

manusia hantu. Masyarakat juga biasa menyebut manusia macan karena mengicar isi

perut manusia untuk dimakannya. Tentang konsepsi ini lih. Kruyt, Kabar Keselamatan

jari sang tertuduh ditarik keluar damar itu. Jika kulit jari yang terbenam itu tidak mengelupas maka orang itu dianggap bukan tau mepongko. Tetapi apabila kulit jarinya yang masuk ke dalam damar panas itu mengelupas maka itu berarti dia adalah taumepongko. Bila proses ini telah dilalui maka tau mepongko akan dibunuh tanpa ampun dengan penai.74

Di sini kita melihat bahwa kepercayaan terhadap hantu dan kejadian-kejadian mistik seperti tergambar di atas memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan sosial. Inilah juga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kele’i pasca konflik. Ketegangan-ketegangan dalam masyarakat yang bersumber pada kepercayaan-kepercayaan tradisi nenek moyang dan kejadian-kejadian mistis melahirkan kegelisahan sosial.

e. Praktek Perdukunan

Keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan di atas menjadi faktor utama berkembangnya praktek perdukunan secara sembunyi-sembunyi. Ketakutan dan kegelisahan sosial menjadi lahan yang subur bagi

munculnya orang-orang yang dianggap mempunyai

pengetahuan dan kekuatan mistik untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit atau kelemahan tubuh akibat kuasa dan roh jahat. Hal yang mengherankan adalah alih-alih mereka pergi kepada Pendeta atau Majelis Gereja untuk didoakan dan disembuhkan, masyarakat lebih memilih untuk menempuh cara-cara tradisional, yaitu pergi ke dukun dan minta disembuhkan dengan cara-cara mistik. Menurut salah seorang yang dituakan dalam masyarakat bahwa

74 Penai adalah pedang yang dipakai oleh pemimpin desa dalam perang