i

MORAL VALUES AND INTERTEKSTUALITY IN THE NOVEL

LASKAR PELANGI WRITTEN BY ANDREA HIRATA AND

THE POOR PROHIBITED TO SCHOOL

WRITTEN BY WIWID PRASETYO

TESIS

Oleh

ASMIANINGSI

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.901.2013

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

ii

MORAL VALUES AND INTERTEKSTUALITY IN THE NOVEL

LASKAR PELANGI WRITTEN BY ANDREA HIRATA AND

THE POOR PROHIBITED TO SCHOOL

WRITTEN BY WIWID PRASETYO

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disusun dan Diajukan oleh

ASMIANINGSI

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.901.2013

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

iii

KARYA WIWID PRASETYO

Yang disusun dan diajukan oleh ASMIANINGSI

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.901.2013 Telah diuji di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 16 Oktober 2015 Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Prof. Dr. H.M. Ide Said D.M., M.Pd. Dr.Abdul Rahman Rahim, M.Hum NBM. 988 463 NBM.

iv

Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo

Nama : Asmianingsi

NIM : 04.08.901.2013

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 16 Oktober 2015 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 November 2015

TIM Penguji :

Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. ….……….. ( Pembimbing I)

Dr. Andi Syukri Syamsuri, S.Pd., M.Pd. ….……….. (Pembimbing II)

Prof. Dr. H.M. Ide Said D.M., M.Pd. ….……….. (Penguji)

Dr. Munirah, M.Pd ….……….. (Penguji)

v

Nama : Asmianingsi

Nomor Pokok : 04.08.901.2013

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apa bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2015 Yang menyatakan,

vi

Karya Wiwid Prasetyo, dibimbing oleh: Abdul Rahman Rahim dan Andi Sukri Syamsuri.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikannilai moral terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan, serta terhadap Tuhan dalam novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo, (2) menganalisis keterjalinan teks antara Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif yang diterapkan untuk menganalisis Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan sosiologisastra dan intertekstualitas. Data dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan yang terdapat di dalam kedua novel yang mendukung fakta moral dan keterjalinan teks. Data dikumpulkan dengan teknik membaca dan mencatat. Teknik analisis data melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai moral yang terkandung di dalam kedua novel tersebut yaitu nilai moral terhadap diri sendiri, nilai moral terhadap orang lain atau lingkungan, dan nilai sosial terhadap Tuhan. Pada novel Laskar Pelangi, nilai moral terhadap diri sendiri meliputi nilai integritas, ikhlas, tanggung jawab, kepemimpinan, perjuangan hidup, dan kesungguhan menuntut ilmu. Nilai moral terhadap orang lain atau lingkungan meliputi nilai persahabatan dan tolong menolong. Untuk nilai moral terhadap Tuhan, nilai yang ditemukan yaitu nilai keimanan yang teguh, akhlak mulia, serta disiplin dan taat beribadah. Seperti halnya dalam novel LP, novel Orang Miskin Dilarang Sekolah juga ditemukan ketiga nilai moral tersebut. Nilai moral terhadap diri sendiri dalam novel OMDS yaitu menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan (nrimo), gita bekerja, jujur, mawas diri, tanpa pamrih, dan ikhlas. Nilai moral terhadap orang lain atau lingkungan yaitu nilai sopan santun dan peduli terhadap sesama. Nilai moral terhadap Tuhan dalam novel OMDS yaitu kepercayaan terhadap hal-hal yang baik di luar dari kemampuan manusia dan Tuhan.Ada keterjalinan tema, amanat, dan gaya penokohan antara novel LP dan OMDS.

viii

banyak pengetahuan namun terputus. (Khalil Qibran)

ix

Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “Nilai Moral dan Intertekstualitas pada Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo”. Salam serta salawat kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pandu teladan bagi umat manusia. Karya ilmiah berupa “Tesis” ini merupakan wujud dedikasi penulis terhadap dunia pendidikan khususnya dalam ilmu sastra. Semoga hasil penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yaitu Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. danDr. Andi Syukri Syamsuri, M.Hum. yang telah mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan yang sama kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makasar Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H.M. Ide Said D.M., M.Pd., Ketua Program Studi

Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum., Dosen dan Staf Tatausaha Program

Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, saudara terkasih. Ucapan yang sama kepada

rekan-x

ini serta mampu memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Makassar, 16 Oktober 2015

xi

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT... vii

MOTO... viii

KATA PENGANTAR ... xi

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Rumusan Masalah ... 6

C. Tujuan Penelitian ... 6

D. Manfaat Penelitian ... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 8

A. Tinjauan Hasil Penelitian ... 8

B. Tinjauan Teori dan Konsep ... 15

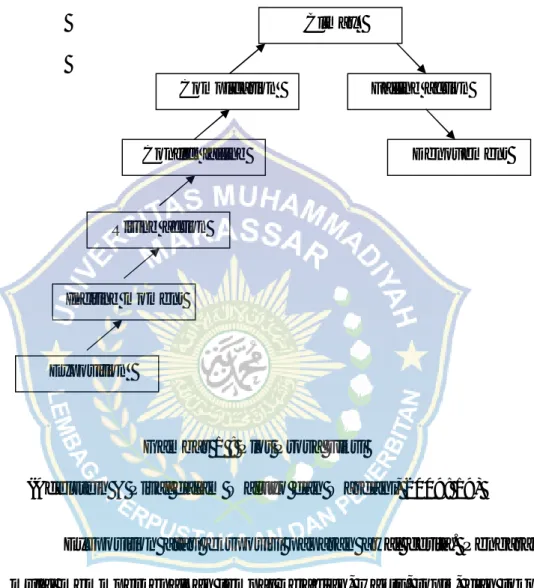

C. Kerangka Pikir ... 56

BAB III METODE PENELITIAN ... 58

A. Pendekatan Penelitian ... 58

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 58

C. Teknik Pengumpulan Data... 59

D. Teknik Analisis Data ... 60

E. Pengecekan Keabsahan Temuan ... 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 64

A. Hasil Penelitian 1. Nilai Moral dalam Novel Laskar Pelangi ... 64

2. Nilai Moral dalam Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah ... 71

xii

Dilarang Sekolah ... 93

3. Hubungan Intertekstual Novel LP dan OMDS ... 98

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 102

A. Simpulan... 102

B. Saran ... `103

DAFTAR PUSTAKA ... 104

RIWAYAT HIDUP... 106

LAMPIRAN : A. Biografi Andrea Hirata... 108

B. Karya-Karya Andrea Hirata... 110

C. Sinopsis Novel Laskar Pelangi... 111

D. Biografi Wiwid Prasetyo... 115

E. Karya-Karya Wiwid Prasetyo... 117

xiii

1. Biografi Andrea Hirata... 108

2. Karya-Karya Andrea Hirata... 110

3. Sinopsis Novel Laskar Pelangi... 111

4. Biografi Wiwid Prasetyo... 115

5. Karya-Karya Wiwid Prasetyo... 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Karya sastra yang berbentuk prosa dan puisi merupakan hasil pengungkapan jiwa pengarang yang dipengaruhi oleh kehidupan peristiwa serta pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Hal itu karena pengarang merupakan anggota masyarakat yang hidup dan berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya sehingga dalam proses penciptaan sebuah karya sastra, lingkungan hidup akan selalu mempengaruhi seorang pengarang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karya sastra merupakan cerminan dari kondisi masyarakatnya. Pencerminan nilai-nilai tersebut antara lain terlihat dari penjabaran penulis prosa atau puisi dan perkataan maupun perbuatan tokoh yang terdapat dalam prosa. Nilai-nilai yang tercermin dalam karya sastra mencakup banyak aspek, antara lain nilai budaya, nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam semua karya sastra termasuk prosa berbentuk novel.

Penulisan karya sastra khususnya novel tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut. Adapun unsur-unsur-unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari

dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar.

Novel sebagai sebuah media komunikasi yang di dalamnya terdapat proses komunikasi banyak mengandung pesan baik itu pesan sosial, pesan moral maupun pesan keagamaan. Novel memang perlu mengandung pesan moral maupun agama. Karena karya sastra tidak hanya ditulis dengan tujuan sastra (estetik) semata, tetapi juga nonsastra, misalnya pengajaran moral, yang mengkritik tentang kepincangan moral bangsa.

Novel yang mengandung nilai-nilai moral adalah novel yang ceritanya menyangkut aspek-aspek kehidupan sosial, mengandung pengajaran tentang tingkah laku yang baik, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat pembaca. Karena mereka seolah-olah berada di tengah-tengah cerita. Bila seseorang sedang membaca, apalagi kisahnya hampir sama dengan yang dialaminya, bisa jadi pembaca tersebut akan menangis dan tertawa sendiri.

Besar kemungkinan lahirnya sebuah karya sastra besar seperti novel itu dilatarbelakangi oleh motivasi pengarang untuk menyampaikan pesan berdasarkan pengalaman pribadinya. Novel “Laskar Pelangi” Karya Andrea Hirata dan “Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwit Prasetyo misalnya, kehadiran kedua novel ini tampaknya cukup memberi warna jagad sastra dan pernovelan di Indonesia. Di tengah euforia novel yang

kebanyakan bertema metropop, novel ini bagaikan oase di tanah kering. Novel yang bercerita tentang kehidupan.

Novel LP merupakan novel perdana dari Andrea Hirata yang memiliki banyak nilai pendidikan yang dapat dipetik. Hal ini dikarenakan novel LP menyoroti dunia pendidikan yang dikemas sangat menarik dan sarat dengan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembacanya. Membaca novel LP juga dapat menimbulkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya dengan melakukan berbagai hal untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan. Mengacu pendapat tersebut tak heran jika dalam waktu singkat, LP menjadi bahan pembicaraan para penggemar novel. Hal ini disebabkan LP menyuguhkan sebuah cerita yang dikemas sangat menarik oleh pengarangnya. Novel ini mengisahkan semangat anak-anak Kampung Gantung Kabupaten Belitong Timur yang tak mengenal menyerah dalam berjuang meraih cita-cita. Mereka adalah sekumpulan anak yang dijuluki Laskar Pelangi yang hidup serba kekurangan dan penuh keterbatasan. Akan tetapi, segala keterbatasannya itu tidak sedikit pun menyurutkan niat mereka dalam belajar dan kemauan keras mengubah nasib. Isi novel LP menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah hambatan seseorang meraih kesuksesan asalkan tetap mempunyai cita-cita dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya.

Hal tersebut juga senada dengan tema yang diusung oleh novel

mendemonstrasikan pikiran-pikiran sosialnya secara kritis dalam bentuk tertulis. Pendidikan adalah hal utama yang menjadi sorotan pengarang. Banyak pesan moral yang patut untuk kita dalami untuk memahami kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita.

Setelah kemunculan novel LP yang fenomenal ini, kontan saja dunia sastra banyak diramaikan dengan kemunculan novel-novel sejenis, yakni novel bertemakan pendidikan. Kisah Ikal yang diceritakan dengan lincah oleh Andrea Hirata telah menginspirasi jutaan orang. Banyak pengarang terinspirasi untuk menulis kisah-kisah sejenis, seperti novel Perahu Kertas oleh Dewi Lestari, Negeri Lima Menara oleh A Fuadi, Ma Yan oleh Sanie B. Kuncoro, Sang Pelopor, Titian Sang Penerus, Jejak Sang Perintis oleh Alang-alang Timur dan masih banyak lagi. Salah satu pengarang yang juga terinspirasi dari novel LP adalah Wiwid Prasetyo.

Beberapa karya Wiwid yang sudah terbit antara lain Orang Miskin Dilarang Sekolah, Sup Tujuh Samudra, Chicken Soup Asma’ul Husna, Miskin Kok Mau Sekolah…?!, Idolaku Ya Rasulullah Saw…!, Demi Cintaku pada-Mu, Aha, Aku Berhasil Kalahkan Harry Potter, The Chronicle of Kartini, dan Nak, Maafkan Ibu Tak Mampu Menyekolahkanmu. Salah satu karya Wiwid yang menarik adalah novel yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah (OMDS). Novel yang terbit pertama kali pada tahun 2009 ini, kini di tahun 2011 sudah mencapai cetakan keenam dan oleh Diva Press diberikan gelar nasional best seller. Novel ini mengangkat tema yang sama dengan novel LP, yakni masalah pendidikan yang diramu

dengan persahabatan, cinta, dan fenomena sosial, khususnya masalah kemiskinan. Tak kalah dengan novel LP, novel OMDS juga sarat dengan muatan nilai pendidikan. Novel OMDS menceritakan kegigihan seorang anak yang berasal dari golongan miskin yang berjuang untuk dapat mengenyam pendidikan. Novel OMDS mempunyai banyak kemiripan dengan novel LP. Wiwid (2010) mengaku terinspirasi setelah membaca novel LP hingga kemudian ia bertekad untuk membuat karya yang sejenis. Kemiripan-kemiripan antara dua novel tidak hanya ditemui pada novel LP dan OMDS saja. Dalam khazanah sastra Indonesia tidak jarang ditemui banyak karya dalam berbagai genre yang mempunyai kemiripan. Hal ini bukan berarti bahwa karya yang lahir kemudian merupakan hasil penjiplakan dari karya sebelumnya. Kelahiran suatu karya sastra tidak dapat dipisahkan dari keberadaan karya-karya satra yang mendahuluinya yang pernah diserap oleh sang sastrawan. Jadi, pada mulanya sastrawan dalam menciptakan karyanya melihat, meresapi, dan menyerap teks-teks lain yang menarik perhatiannya, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ia menggumuli konvensi sastranya, konvensi estetiknya, gagasan yang tertuang dalam karya itu, kemudian mentransformasikannya ke dalam suatu karangan, karyanya sendiri. Pengkajian terhadap dua karya sastra atau lebih tersebut sering disebut dengan pengkajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Intertekstualitas, dan Nilai Moral pada Novel Laskar Pelangi Karya

Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai moral terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan, serta terhadap Tuhan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo?

2. Bagaimana keterjalinan teks antara novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan nilai moral terhadap diri sendiri, orang lain atau

lingkungan, serta terhadap Tuhan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.

2. Mendeskripsikan keterjalinan teks antara novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dicapai, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca secara teori, maupun secara praktis. Uraian manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta wawasan keilmuan pembaca khususnya dalam bidang studi karya sastra melalui pendekatan kritik sastra dan menambah wawasan budaya, seni, dan moral.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai referensi mengenai cerminan perilaku dalam menjalankan hidup, keluarga, bermasyarakat dengan aspek moralitas yang terkandung dalam karya sastra.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian tentang intertekstualitas dan aspek moralitas dalam karya sastra telah banyak dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan kajian untuk mengetahui kedua aspek tersebut secara terpisah. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam upaya menyusun tesis ini dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut.

Nur Cahyo Wahyu Broto, (2009) dengan judul “Aspek Moralitas dan Nilai Budaya Cerita Bersambung “Janggrung” karya Sri Sugiyanto (Suatu tinjauan kritik sastra ekspresif).

Latar belakang dari penelitian ini adalah : (1) Cerbung Jawa merupakan hasil karya pengarang Jawa modern yang telah menjadi satu genre sastra dalam khazanah kesusastraan Jawa baru, (2) Adanya penyimpangan moralitas yang dilakukan para tokohnya dalam cerbung ini yang menarik untuk diangkat dari segi moralitas, (3) melalui pendekatan kritik sastra dapat diungkapkan nilai budaya dan nilai estetik dalam cerbung, sikap budaya pengarang terhadap kesenian Janggrung, relevansi cerbung Janggrung dalam konteks masa kini, nilai estetik cerbung Janggrung sebagai karya sastra.

Masalah yang dibahas dalam penelitian cerbung ini mencakup lima hal yakni, (1) struktur yang membangun pada cerbung karya Sri Sugiyanto yang berjudul Janggrung yang meliputi : tema, alur, penokohan, latar, dan amanat, (2) nilai moralitas dan nilai budaya dalam cerbung Janggrung (3) Nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita bersambung Janggrung. (4) relevansi cerbung Janggrung dalam konteks masa kini, (5) nilai estetik cerbung Janggrung.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang membangun dari cerbung karya Sri Sugiyanto tersebut, (2) mendeskripsikan aspek kritik sastra cerbung karya Sri Sugiyanto tersebut yang di dalamnya moralitas dan nilai budaya (3) sikap budaya pengarang terhadap kesenian Janggrung (4) mendiskripsikan relevansi cerbung Janggrung dalam konteks masa kini (5) mendiskripsikan nilai estetik cerbung Janggrung sebagai karya sastra. Hasil penelitian yang akan dicapai, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca secara teoretis, maupun secara praktis.

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu (1) Secara teoretis hasil penelitian cerita bersambung Janggrung karya Sri Sugiyanto ini diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi karya sastra melalui pendekatan kritik sastra dan menambah wawasan budaya, seni, dan moral. (2) Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai referensi mengenai cerminan perilaku

dalam menjalankan hidup, keluarga, bermasyarakat dengan aspek moralitas yang terkandung dalam karya sastra. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan struktural dan pendekatan kritik sastra. Pendekatan struktural diambil karena cerbung merupakan bentuk karya sastra yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pembangun seperti tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Di samping itu, pendekatan kritik sastra digunakan untuk mengetahui kegiatan atau perbuatan mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan secara tertulis. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dalam kalimat.

Sumber data dari penelitian ini adalah cerita bersambung dengan judul Janggrung karya Sri Sugiyanto yang dimuat dalam majalah Panjebar Semangat dari nomor 13 tanggal 26 Maret 2005 sampai dengan nomor 38 tanggal 17 September 2005. Penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data berupa unsur-unsur intrinsik serta aspek kritik sastra dalam teks cerita bersambung “Janggrung” karya Sri Sugiyanto. Data sekunder dalam penelitian berupa buku-buku referensi yang menunjang, hasil wawancara serta biografi dari pengarang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data dari sumber tertulis. Wawancara digunakan untuk mengetahui biografi pengarang. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang

berpijak pada empat tahap, yaitu (1) Deskripsi data, (2) Analisis data, (3) Interpretasi data, (4) Evaluasi data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa cerbung karya Sri Sugiyanto yang berjudul Janggrung memiliki unsur-unsur pembangun seperti tema, alur, penokohan, latar, serta amanat yang saling terkait secara utuh. Kedua, mengungkapkan nilai moral dan budaya yang terkandung di dalam cerbung Janggrung, yang. Ketiga, mengungkapkan sikap budaya pengarang atas keprihatinannya tentang seni tari yang diselingi dengan asumsi negatif. Keempat, mengungkapkan relevansi seni tari Janggrung dengan keadaan sekarang yang dahulunya selalu diiringi asumsi buruk dan sekarang apakah masih keadaan tersebut berlangsung. Kelima, mengungkapkan nilai estetik dalam cerbung Janggrung karya Sri Sugiyanto yang bersangkutan dengan indah tidaknya karya sastra hasil dari Sri Sugiyanto.

Andika Patria (2013) dengan judul “Nilai Moral dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas”.

Analisis terhadap aspek moral cukup penting karena menyangkut kepribadian seseorang dalam masyarakat. Aspek moral ini bisa dikaji salah satunya dalam sebuah novel, dalam hal ini novel Sang Pencerah. Apa saja dan bagaimana nilai moral dalam novel Sang Pencerah serta implikasinya dalam pembelajaran sastra merupakan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

mendeskripsikan nilai moral dalam novel Sang Pencerah serta implikasinya pada pembelajaran sastra di SMA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan intertekstual. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Sedangkan data dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan dalam novel Sang Pencerah yang mengungkapkan nilai moral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Sang Pencerah mengandung nilai moral, yaitu 1) nilai moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dengan beriman, bertakwa, bertawakal, bersyukur, berdoa, serta bertobat; 2) nilai moral terhadap diri sendiri yang tercermin dalam sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab,bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirauasaha, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin tahu, serta cinta ilmu; 3) nilai moral terhadap sesama manusia yang meliputi sikap sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, serta demokratis; 4) nilai moral terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan sikap peduli dengan orang yang membutuhkan bantuan; dan 5) nilai moral terhadap bangsa yang ditunjukkan dengan sikap nasionalis serta menghargai keberagaman. Nilai-nilai moral tersebut terkait dengan teks Alquran dan Hadis Nabi.

Implikasi hasil penelitian ini berupa pembelajaran sastra di SMA dengan meninjau silabus KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMA kelas XI.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari (2011) dengan judul Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo (Kajian Intertekstualitas dan Nilai Pendidikan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) struktur novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah; (2) persamaan dan perbedaan struktur novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah; (3) kajian intertekstualitas antara novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah; dan (4) nilai pendidikan novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan intertekstualitas yang sebelumnya didahului dengan pendekatan struktural. Sumber data adalah novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis mengalir. Teknik validitas data yang digunakan adalah teori trianggulasi. Hasil temuan penelitian dengan kajian intertekstualitas menunjukkan bahwa kedua novel tersebut: (1) struktur kedua novel terdiri atas tema, sudut pandang, penokohan, latar, alur, dan amanat; (2) persamaan struktur kedua novel tersebut berupa tema. Kedua

novel mempunyai tema yang sama yakni pendidikan. Amanat, kedua novel mengamanatkan untuk berani bercita-cita dan berusaha keras mewujudkan citacita tersebut. Terkait dengan alur, kedua novel menggunakan alur maju.

Penokohan dalam kedua novel memiliki persamaan yakni pada teknik karakterisasi. Baik itu Laskar Pelangi maupun Orang Miskin Dilarang Sekolah karakter tokoh tidak selalu digambarkan secara gamblang dan terperinci tetapi dapat diketahui dari dialog antartokoh dan deskripsi pengarang secara langsung.

Secara fisiologis, tokoh utama dalam kedua novel memiliki jenis kelamin yang sama yakni laki-laki (Ikal dan Faisal). Secara psikologis tercermin watak tokoh utama yaitu berkemauan keras. Perbedaan kedua novel terletak pada sudut pandang. Laskar pelangi menggunakan sudut pandang persona pertama “Aku”, sedangkan Orang Miskin Dilarang Sekolah menggunakan sudut pandang campuran. Latar cerita dalam novel Laskar Pelangi di Pulau Belitong, Sumatera Selatan, sedangkan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah berlatar di Semarang, Jawa Tengah; (3) dari hasil kajian intertekstualitas dapat disimpulkan bahwa novel Laskar Pelangi merupakan hipogram, sedangkan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah merupakan teks transformasi; dan (4) nilai pendidikan yang terkandung di dalam novel Laskar Pelangi dan Orang Miskin Dilarang Sekolah yaitu: nilai pendidikan religius, sosial, moral, dan kebudayaan.

Kesamaan yang tampak dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada aspek yang dikaji yaitu nilai moral dan intertekstualitas yang terdapat dalam karya sastra. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji aspek moral dan nilai budaya dengan menggunakan pendekatan intertekstualitas dan pragmatik.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Hakikat Nilai Moralitas dalam Karya Sastra

Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, dan perilaku (Nurdin, 2005: 209). Djahiri menyatakan bahwa nilai adalah suatu jenis kepercayaan yang letaknya berpusat pada sistem kepercayaan seseorang tentang tindakan seseorang sepatutnya atau tidak sepatutnya, atau tentang sesuatu yang berharga dan yang tidak berharga untuk dicapai (dalam Gunawan, 2012: 31). Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat (Sulaeman, 1998: 19).

Selanjutnya, bahwa nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati.

Nilai merupakan suatu patokan dalam mempertimbangkan baik dan buruknya seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, nilai merupakan istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai/hukum baik atau buruk, benar atau salah (dalam Asmaran, 1994:8).

Nilai berfungsi untuk membentuk cara berpikir dan tingkah laku secara ideal dalam masyarakat. Sejak kecil seseorang dididik oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya tentang baik buruk, benar salah, bagus jelek, serta sopan dan tidak sopan secara terus menerus sehingga membentuk cara pandang dan sikap hidup ideal dalam masyarakat. Nilai yang terdapat dalam karya sastra tergantung pada persepsi dan pengertian yang diperoleh pembaca melalui karya sastra. Tidak semua persepsi dan pengertian yang diperoleh seperti yang diharapkan. Nilai ini hanya dapat diperoleh pembaca jika karya yang dibaca menyentuh perasaannya. Suatu nilai dapat dikatakan baik dan berterima apabila nilai tersebut dapat menghasilkan suatu perilaku yang berdampak positif.

Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adatistiadat. Moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Selain itu, moral juga berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok

ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang (Budiningsih, 2008: 24).

Moral dalam pengertian filsafat merupakan suatu konsep yang telah dirumuskan oleh sebuah masyarakat untuk menentukan suatu kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, moral merupakan suatu norma tentang kehidupan yang telah diberikan kedudukan istimewa dalam kegiatan atau kehidupan sebuah masyarakat (Semi, 2012: 89). Ukuran moral berkaitan dengan hati nurani dan norma. Hati nurani menyediakan ukuran subjek, norma pada ukuran objek, dengan kata lain; hati nurani memberitahukan kepada mana yang benar, norma diberikan untuk menunjukkan kepada semua orang mana yang benar itu (Hadiwardoyo, 1990: 15).

Istilah lain dari moral adalah akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam, dengan Alquran dan Hadis Nabi sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami. Pola sikap dan tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan dengan alam/lingkungan (Nurdin, 1995: 205). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel serta mengaitkannya dengan teks Alquran dan Hadis Nabi. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika, berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti adat atau kebiasaan baik yang tetap.

Etika ialah studi tentang cara penerapan hal yang baik bagi hidup manusia yang mencakup dua aspek, yaitu 1) disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya; dan 2) nilai-nilai hidup nyata dan hukum tingkah laku manusia yang menopang nilai-nilai tersebut (Zuriah, 2007: 17).

Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, ada persamaan antara etika dan moral. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktik. Menurut pandangan para ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara umum, sedangkan moral secara lokal.

Moral dalam karya sastra mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, oleh sebab itu moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat, pesan, massage yang ingin disampaikan kepada pembaca. Secara umum moral menunjuk pada pengertian (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2013: 429-430).

Selanjutnya bahwa moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil (dan ditafsirkan), lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Hal tersebut merupakan “petunjuk” yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Bersifat praktis sebab “petunjuk” nyata, sebagai model yang ditampilkan dalam cerita itu lewat sikap dan tingkah laku tokoh-tokohnya (Nurgiantoro, 2013: 430).

Sebuah karya sastra yang bernilai tinggi adalah karya sastra yang mengandung moral yang tinggi, yang dapat mengangkat harkat umat manusia. Karya sastra yang diciptakan oleh seorang penulis tidak semata-mata mengandalkan bakat dan kemahiran berekspresi, tetapi lebih dari itu, seorang penulis melahirkan karya sastra karena juga memiliki visi, aspirasi, itikad baik, dan pejuangan sehingga karya sastra yang dihasilkan memiliki nilai tinggi (Semi, 2012: 89—90).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik. Sementara itu, nilai moral dalam karya sastra adalah semua hal yang dapat dicontoh dan diambil manfaatnya dari karya sastra untuk kebaikan pembaca agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pembaca

diharapkan mampu mengambil manfaat dengan menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya.

a. Sastra dan Pembentukan Karakter

Unsur moral dalam karya sastra berkaitan dengan fungsi sastra bagi pembentukan karakter pembaca, terutama peserta didik dalam konteks pembelajaran sastra di sekolah. Pembacaan dan pembelajaran sastra bermuara pada afeksi. Aspek afektif berkaitan dengan menyukai atau mencintai sastra. Sastra berperan menggerakkan hati dan perasaan. Sastra memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sastra dapat memberi rasa senang, kesenangan yang menghibur serta memuaskan batin pembaca.

Setiap karya sastra mengandung unsur moral dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi pendidikan dan pembentukan karakter. Sastra mempunyai peran sebagai salah satu alat pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Sastra dapat diyakini mempunyai andil yang cukup besar dalam usaha pembentukan dan pengembangan kepribadian anak. Jika dimanfaatkan secara benar dan dilakukan dengan strategi yang benar pula, sastra mampu berperan dalam pengembangan manusia yang seutuhnya dengan cara yang menyenangkan.

Berkaitan dengan pembagian Bloom tentang adanya ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dalam dunia pendidikan, Thomas Lickona menyaratkan ada tiga hal yang mesti terlibat di dalamnya.

Ketiga hal yang dimaksud itu adalah komponen karakter yang baik yang mesti dimiliki untuk menjadi seseorang yang berkarakter, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan moral (moral action). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah kesatuan yang padu yang berwujud seseorang yang memiliki karakter yang baik (Nurgiyantoro, 2013:437).

Pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan moral (moral action) harus dibangun dan dikembangkan demi terwujudnya tujuan pendidikan karakter. Agar memiliki pengetahuan yang memadai tentang moral, perlu dipahamkan pengetahuan tentang moral (moral knowing) yang terkait dengan ranah kognitif. Komponen ini meliputi kesadaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Selanjutnya membangkitkan ranah afektif dengan menanamkan perasaan tentang moral (moral feeling). Komponen ini meliputi kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan hati. Secara logika, pemahaman dan perasaan tentang moral yang baik akan mendorong psikomotorik seseorang untuk melakukan perbuatan moral (moral action) yang meliputi kompetensi, kemauan, dan kebiasaan bertindak.

Konsep manusia berkarakter, baik yang memiliki pemahaman, perasaan, dan mau berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral

yang diyakininya sebagaimana dikemukakan, dapat dicari dan ditemulakan aplikasinya dalam cerita fiksi. Cerita fiksi berisi ideologi, idealisme, dan pandangan hidup pengarang yang tercermin dalam perilaku tokoh. Cerita fiksi menampilkan model kehidupan dengan mengangkat tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku kehidupan itu. Sebagai seorang manusia, tokoh-tokoh tersebut diberi bekal sifat, sikap, watak, dan seorang manusia biasa. Berbagai aspek kehidupan dapat dipahami dan dipelajari melalui segala yang diperankan oleh tokoh tersebut, termasuk berbagai motivasi yang dilatari oleh keadaan sosial budaya tokoh itu.

Terdapat banyak karya fiksi yang menawarkan lebih dari satu pesan moral. Hal tersebut masih bisa ditambah dari pertimbangan dan atau penafsiran dari pihak pembaca yang juga dapat berbeda-beda. Jenis pesan moral dalam karya sastra bergantung pada keyakinan pengarang yang bersangkutan.

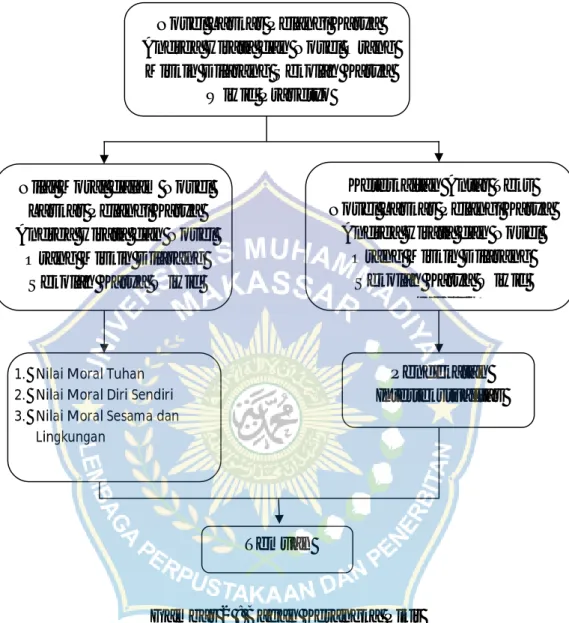

Jenis pesan moral dapat mencakup masalah-masalah yang bersifat tidak terbatas yang dapat pula mencakup persoalan hidup dan kehidupan manusia. Ajaran-ajaran moral itu dapat dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam lingkup sosial, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan Tuhannya.

Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-macam jenis dan intensitasnya. Hal itu tidak lepas dari kaitannya

dengan persoalan hubungan antarsesama dan dengan Tuhan. Persoalan dapat dihubungkan dengan masalah seperti eksistensi diri, rasa percaya diri, takut, rindu, dan lebih bersifat ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu (Nurgiyantoro, 2013: 326).

Lebih luas, Kemendiknas mengelompokkan nilai-nilai moral dalam pembentukan karakter, yaitu (1) nilai moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) nilai moral terhadap diri sendiri, (3) nilai moral terhadap sesama manusia, dan (4) nilai moral terhadap lingkungan, serta (5) nilai moral terhadap Bangsa (Kemendiknas, 2010:16). Secara rinci, kelima nilai yang harus ditanamkan kepada siswa tersebut adalah sebagai berikut.

1) Nilai Moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Nilai moral dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. Dalam penelitian ini, nilai moral dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa secara khusus dideskripsikan sebagai moral/akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik karena manusia diciptakan atas kehendak-Nya. Titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Wajib bagi manusia

untuk mematuhi serta berterima kasih atas segala pemberian-Nya (Masyhur, 1994: 17). Beberapa di antara akhlak kepada Allah adalah sebagai berikut (Gunawan, 2012: 8).

a) Beriman

Beriman yaitu meyakini bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Dia memiliki sifat kesempurnaan dan sunyi dari sifat kelemahan juga yakin bahwa Ia sendiri memerintahkan untuk diimani, yakni: Malaikat-Nya, Kitab yang diturunkan-Nya, Rasul dan Nabi-Nya, hari kiamat, dan qadha yang telah ditetapkan.

b) Bertakwa

Takwa berarti melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, takwa dapat memelihara diri agar selalu berada pada garis dan jalan-Nya yang lurus.

c) Bertawakal

Bertawakal adalah berserah diri kepada Allah serta meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung bagi setiap manusia ketika berharap suatu manfaat dan menghindari kemudaratan. Dengan kata lain, bertawakal kepa da Allah berarti menyerahkan segala urusan kepada-Nya, setelah melakukan usaha semaksimal mungkin (Masyhur, 1994: 37).

d) Bersyukur

Bersyukur yaitu berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah dan merasakan cukup atas pemberian-Nya. Bersyukur bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, dengan lisan, yaitu mengucap Alhamdulillah sebagai rasa syukur. Kedua, dengan cara melakukan segala yang diperintahkan Allah. Ketiga, dengan memanfaatkan harta di jalan Allah (Masyhur, 1994: 34—35).

e) Berdoa

Berdoa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah swt. serta mengharap rahmat dari-Nya. Sebaik-baik lisan adalah lisan yang selalu basah dengan mengingat Allah. Lisan yang mengingat Allah itu diwujudkan dengan cara berdoa kepada Allah karena berdoa itu merupakan ibadah. f) Bertobat

Tobat berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yg salah atau jahat), memohon ampun kepada Allah, serta kembali dengan sebenar-benarnya.

2) Nilai Moral terhadap Diri Sendiri

Keberadaan manusia di alam ini berbeda bila dibandingkan dengan makhluk lain, totalitas dan integritasnya selalu ingin merasakan selamat dan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri

agar ia selamat, bahagia, masa kini dan mendatang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan mendapat kerugian dan kesuitan (Gunawan, 2012:10). Dengan demikian, kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri adalah sebagai berikut.

a) Jujur

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.

b) Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

c) Bergaya Hidup Sehat

Bergaya hidup sehat merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

d) Disiplin

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

e) Kerja Keras

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

f) Percaya Diri

Percaya diri merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.

g) Berjiwa Wirausaha

Berjiwa wirausaha merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

h) Berpikir Logis, Kritis, Kreatif, dan Inovatif

Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif berarti berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.

i) Mandiri

Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

j) Ingin Tahu

Ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

k) Cinta Ilmu

Cinta ilmu merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

3) Nilai Moral dalam Hubungannya dengan Sesama

a) Sadar akan Hak dan Kewajiban Diri dan Orang Lain

Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

b) Patuh pada Aturan-aturan Sosial

Patuh pada aturan-aturan sosial merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.

c) Menghargai Karya dan Prestasi Orang Lain

Menghargai karya dan prestasi orang lain merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

d) Santun

Santun merupakan sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. e) Demokratis

Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 4) Nilai Moral terhadap Lingkungan

Nilai moral dalam hubungannya dengan lingkungan ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

5) Nilai Moral terhadap Bangsa

Nilai-nilai moral dalam hubungannya dengan kebangsaan ditunjukkan dengan cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

a) Nasionalis

Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

b) Menghargai Keberagaman

Menghargai keberagaman merupakan sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.

2. Hakikat Sastra a. Pengertian Sastra

Sastra dimaknai sebagai karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya (Ensiklopedi Sastra, 2007: 716). Pengungkapan makna sastra sulit dilakukan penelaah dengan tepat. Hal ini dikarenakan sastra berkaiatan dengan lingkungan dan kebudayaan pada zaman tertentu.

Pengertian sastra menurut Sumarjo dan Saini (1986: 2) adalah ungkapan spontan dari rasa yang mendalam. Sastra juga merupakan ungkapan ekspresi pikiran dalam bahasa, sedangkan yang dimaksud pikiran adalah pandangan, ide-ide, perasaan dan semua kegiatan mental manusia. Di dalam sastra terkandung segala aspek kehidupan yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami manusia. Dalam hal ini penghayatan dibutuhkan untuk memahami karya.

Sejalan dengan pengertian itu, Wellek dan Warren (1990: 11) memaknai sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Sastra juga merupakan karya imajinatif yang dipandang lebih luas pengertiannya dari fiksi. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai bahan pokoknya. Sebagai karya kreatif sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia, serta menjadi wadah penyampaian ide-ide.

Rahmanto (1988: 10) menuturkan bahwa sastra merupakan kumpulan sejumlah bentuk bahasa yang khusus, yang digunakan dalam berbagai pola sistematis untuk menyampaikan keseluruhan perasaan dan pikiran. Penggunaan bahasa dianggap sebagai bahan pokok dalam sastra. Estetika yang dikandung sastra dapat ditentukan dari bahasa yang digunakan pengarang. Dari beberapa batasan yang diutarakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur sastra. Unsur pertama adalah isi sastra yang berupa pikiran, perasaan, pengalaman, semangat, dan kepercayaan. Unsur kedua adalah ekspresi atau ungkapan untuk menyampaikan isi sastra. Unsur ketiga adalah bentuk. Unsur isi tadi dapat diekspresikan keluar dalam berbagai segi bentuk. Unsur keempat adalah bahasa. Bahasa adalah bahan utama dalam mewujudkan ungkapan yang indah.

Teori-teori yang disampaikan di atas mengacu pada kesimpulan bahwa sastra adalah wujud nyata mengenai gambaran perasaan pengarang yang disimbolkan dengan cara estetis dan kreatif serta penyampaiannya menggunakan sarana bahasa. Sastra memiliki tiga unsur utama yaitu isi yang berupa ide pengarang, ekspresi yang

berupa bahasa yang disampaikan pengarang, dan bentuk yang berupa prosa, puisi, atau drama. Hal ini akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya.

b. Jenis Sastra

Pendefinisian sastra sulit dilakukan karena sastra terikat dengan budaya masyarakat pada zaman tertentu. Di dalam pelaksanaan berkarya, sastra terbagi dua yaitu sastra dan non sastra (Ensiklopedi Sastra, 2007: 716). Teks nonsastra umumnya dipakai dalam komunikasi praktis dan dimanfaatkan untuk komunikasi yang tidak mengandung estetis. Misalnya komunikasi di dalam ruang presentasi, komunikasi di pasar atau pun komunikasi pada harian cetak.

Sejalan dengan hal itu, Sumarjo dan Saini (1986: 17) mengungkapkan bahwa sastra dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sastra imajinatif dan sastra nonimajinatif. Sastra imajinatif dapat digolongkan pada puisi dan prosa. Pada bagian prosa sastra ini terbagi pula ke dalam fiksi dan drama. Berbeda dengan sastra imajinatif, sastra non imajinatif ditandai dengan minimnya penggunaan kata-kata khayali dan kata-kata denotatif yang menonjol. Penerapan kedua syarat tersebut dapat terlihat pada karya ilmiah, esai, kritik, dan lain-lain.

Fiksi dimaknai oleh Nurgiyantoro (2009: 2) sebagai hasil dari imajinasi juru cerita baik lisan maupun juru cerita tulis. Dalam menciptakan karya, pengarang menggabungkan imajinasi dengan

pengalaman yang diperolehnya. Selain menggabungkan pengalaman, pengarang juga harus memiliki banyak kosa kata, sehingga karya yang dihasilkan kaya makna dan bahasa. Ciri sastra fiksi adalah bersifat khayali, konotatif, dan mengandung daya estetis. Sedangkan untuk karya sastra non-fiksi adalah bersifat faktual, denotatif, dan tidak menuntut syarat estetika.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis sastra terbagi dua yaitu sastra imajinatif dan non imajinatif. Setiap kandungan yang dimiliki karya tersebut berbeda satu sama lain. Karya nonimajinatif berupa ciptaan yang berasal dari fakta seperti esai, kritik, biografi, dan lain-lain sedangkan sastra imajinatif berupa ciptaan berasal khayalan yang direka manusia seperti puisi, prosa, dan drama.

3. Hakikat Novel a. Pengertian Novel

Novel merupakan salah satu jenis prosa dengan isi yang lebih luas dibanding cerpen sebagai bentuk prosa lain. Novel dimaknai sebagai sebuah karya prosa fiksi yang cukupannya tidak terlalu panjang tetapi tidak terlalu pendek. Pengertian tidak terlalu panjang diartikan bahwa panjangnya novel hingga ratusan halaman dan tanpa aturan.

Pengertian tidak terlalu pendek juga dimaksudkan karena pengarang cerita menyampaikan beberapa konflik dan tokoh dengan

pemaparan secara mendalam. Novel adalah salah satu istilah dalam bahasa Inggris. Waluyo dan Wardani (2009: 8) menuturkan bahwa kata novel berasal dari kata novellus yang berarti baru. Jadi sebenarnya memang novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru. Dalam Ensiklopedi Sastra (2007: 546) pengertian novel didefinisikan sebagai bentuk prosa rekaan panjang, menyuguhkan tokoh-tokoh, dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Novel mengandung cerita rekaan yang berisi konflik untuk mengubah nasib tokoh.

Urian di atas dapat diacu sebagai pemaknaan novel yaitu salah satu jenis sastra berbentuk prosa panjang yang terkandung di dalamnya imajinasi pengarang untuk menceritakan tokoh secara luar biasa sehingga menimbulkan konflik dan menyebabkan perubahan nasib terhadap para pelakunya.

b. Struktur Novel

Novel merupakan sebuah totalitas yang bersifat artistik. Sebagai salah satu bentuk totalitas, fiksi memiliki , unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain . Tiap potongan cerita saling berkaitan dengan potongan cerita sebelum dan sesudahnya. Perpaduan inilah yang kemudian menjadi satu wujud utuh dan kemudian disebut novel.

Stanton (2007: 22) mengungkapkan ada tiga fakta cerita fiksi yaitu, karakter, alur, dan latar. Ketiga bagian tersebut berfungsi sebagai catatan imajinatif dari cerita. Penggunaan struktur faktual tersebut membantu penulis menciptakan karya dari sudut pandang berbeda.

kepaduan unsur intrinsik membuat sebuah novel berwujud. Sebuah novel tak akan berdiri jika tidak memiliki salah satu unsur intrinsik yaitu tema, sudut pandang, alur, amanat, penokohan, dan latar (setting). Keberartian enam unsur tersebut dapat dibuktikan melalui analisis unsur intrisik yang selalu mengungkapkan enam unsur tersebut dalam menelaah sastra.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa unsur intrinsik dibutuhkan untuk mewujudkan karya sastra berupa prosa. Unsur intrinsik yang mencakup alur, penokohan dan latar adalah bagian struktur faktual novel sedangkan tema, sudut pandang dan amanat adalah unsur yang diketahui setelah membaca keseluruhan cerita.

Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Penjelasan mendalam mengenai unsur intrinsik tersebut, terpapar pada subbab di bawah ini.

a. Tema

Keraf menyatakan bahwa tema berasal dari kata tithnai (bahasa Yunani) yang berarti menempatkan, meletakkan. Jadi

menurut ahli, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau ditempatkan. Dalam tema terkandung sikap pengarang terhadap subjek atau pokok cerita. Pengertian spesifik mengenai tema terdapat pada ensiklopedia sastra bahwa tema merupakan gagasan, ide, atau pokok persoalan yang menjadi dasar cerita . Tema dipaparkan secara samar-samar dan dapat ditemukan setelah membaca keseluruhan cerita.

Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita (Ismawati, 2013: 72). Penemuan tema akan diperoleh jika pembaca telah menyelesaikan keseluruhan cerita. Kehadiran konflik, situasi, dan peristiwa tertentu tidak lepas dari keterkaitannya dengan tema. Isi seluruh cerita dipahami melalui kesimpulan yang dihadirkan oleh tema. Stanton mengungkapkan bahwa tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat . Proses penemuan tema berusaha menyingkirkan beberapa makna lain dan memilih makna tertentu sebagai tema utama. Temuan tema dalam prosa akan membuat pembaca mengetahui alasan pengarang mencipta karya. Tema memberi fokus dan kedalaman makna hidup pada pengalaman yang diutarakan.

Upaya untuk menemukan tema dalam sebuah karya fiksi dapat dilakukan dengan menyimpulkan isi seluruh cerita, tidak cukup dengan mengetahui potongpotongan bagian tertentu saja

namun diperlukan secara keseluruhan. Eksistensi atau kehadiran tema terimplisit dan merasuki keseluruhan cerita, inilah yang menyebabkan kemungkinan kecil terjadinya pelukisan langsung. Hal ini menyebabkan sulitnya menafsirkan tema.

Dari berbagai pandangan mengenai pengertian tema tersebut dapat disimpulkan bahwa tema adalah maksud keseluruhan cerita yang ingin disampaikan pengarang. Ungkapan tema suatu karya dapat berbeda karena pengarang tidak menggambarkan tema secara langsung. Hal terpenting dalam memaknai tema bukan ketepatan menemukannya namun bagaimana penerapan pengalaman manusia itu dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi pembaca.

b. Alur atau Plot

Alur berasal dari bahasa Inggris yaitu plot dan di Prancis alur dinamai intrique. Pengertian alur adalah jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Keterkaitan peristiwa dihubungkan oleh waktu dan sebab akibat (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2007:43). Rangkaian peristiwa dalam alur dijalin dengan cermat hingga menggerakkan konflik ke arah klimaks atau penyelesaian. Setiap peristiwa berperan penting dalam menempati posisinya sebagai peristiwa awal, menaik, menurun, dan penyelesaian.

Plot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah ini umumnya selalu berkaitan dengan peristiwa kausal. Peristiwa ini menyebabkan dampak dari peristiwa lain yang tidak dapat terabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya (Stanton, 2007: 26). Setiap peristiwa mengalami keterkaitan dan menjalankan tahap-tahap yang telah ditentukan. Konflik tidak dapat muncul lebih dulu dibanding Pengenalan terhaadap cerita.

Suatu kisah tidak dapat dimengerti seutuhnya tanpa adanya pengetahuan terhadap cerita yang dihubungkan oleh alur (Stanton, 2007: 28). Pembaca dibuat penasaran karena alur mengalir. Keingintahuan terhadap kejadian selanjutnya adalah dampak yang dihasilkannya.

Abrams (dalam Wahyuningtyas dan Santoso, 2011: 6) mengungkapkan bahwa plot merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa untuk mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu. Tahapan-tahapan peristiwa terjalin dalam suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku yang muncul dalam karya sastra.

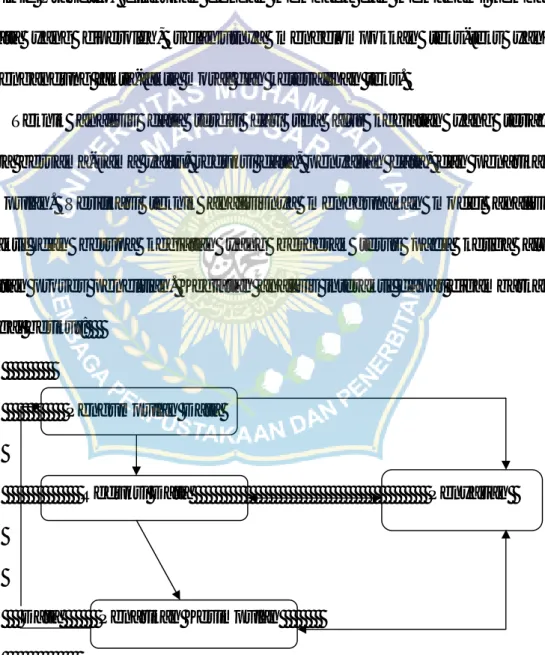

Pada prinsipnya alur cerita terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) alur awal, terdiri dari paparan (eksposisi), rangsangan (inciting moment), dan penggawatan (rising action); (2) alur tengah, terdiri atas pertikaian (conflict), perumitan (complication), dan klimaks

atau puncak penggawatan (climax); (3) alur akhir, terdiri dari perleraian (falling action), dan penyelesaian (denouement). Alur cerita tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 : Plot Prosa Fiksi

(Adelstein & Pival dalam Waluyo dan Wardani, 2009: 19)

Exsposition atau eksposisi paparan awal cerita. Pengarang mulai memmperkenalkan tempat kejadian, waktu, topik, dan tokoh-tokoh cerita. Inciting moment adalah peristiwa mulai terjadinya problem-problem yang ditampilkan pengarang kemudian ditingkatkan mengarah pada peningkatan problem. Rising action adalah peningkatan adanya permasalahan yang dapat meningkatkan konflik. Complication adalah konflik yang terjadi semakin genting. Permasalahan sebagai sumber konflik sudah

Conflict falling Exposition Rising action Inciting moment Complication Climax Falling action Denouement

saling berhadapan. Climax adalah puncak dari terjadinya konflik cerita yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Falling action adalah peredaan konflik cerita. Denouement adalah penyelesaian yang dipaparkan oleh pengarang dalam mengakiri penyelesaian konflik yang terjadi.

Berpedoman pada paparan di atas dapat dipahami bahwa alur atau plot adalah rangkain peristiwa yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain dimulai dari bagian pengenalan hingga tahap penyelesaian. Kedudukan masing-masing peristiwa mutlak yang berarti tidak dapat diubah sesuai keinginan pembaca. Alur yang baik akan mendorong pembaca untuk mencari tahu terhadap kejadian selanjutnya.

c. Tokoh dan Penokohan 1) Tokoh

Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita, novel atau cerita fiksi. istilah tokoh untuk menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan watak, perwatakan, dan karakter menunjuk sifat dan sikap para tokoh yang ditafsirkan para pembaca. Tokoh dalam prosa berbentuk novel umumnya menggunakan pelaku cerita lebih banyak di banding tokoh yang muncul dalam cerita pendek. Tokoh dihadirkan dengan karakter yang lebih spesifik untuk menguatkan cerita.

Kedudukan peran dalam sebuah cerita tokoh dapat terbagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis (Waluyo dan Wardani, 2009: 28). Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita yang memiliki karakter baik atau jahat. Tokoh antagonis merupakan kebalikan dari tokoh protagonis yang menentang arus cerita dapat pula mendapat peran baik atau jahat.

Jenis tokoh selain yang disebutkan di atas adalah tokoh sentral, andalan, bawahan, tokoh bulat dan tokoh pipih. Tokoh sentral merupakan tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Tokoh ini selalu ditonjolkan dan menjadi pusat penceritaan. Kebalikan dari jenis tokoh ini adalah tokoh sampingan atau bawahan yang kehadiran jarang dimunculkan dalam cerita. Tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang diandalkan dalam pengisahan. Tokoh tambahan adalah tokoh-tokoh yang dijadikan latar belakang saja dan dianggap tidak penting. (Waluyo, 2011: 19-20)

Dari paparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh adalah pelaku yang muncul dalam novel. Pelaku memiliki watak bervariasi yang menempati posisi sebagai pendukung

atau penentang cerita. Fungsi tersebut menjadikan cerita yang dikisahkan menjadi menarik.

2) Penokohan

Penokohan dalam cerita rekaan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tokoh. Istilah tokoh menunjukan pada pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukan pada sifat, watak atau karakter yang melengkapi dari tokoh tersebut. Penokohan adalah penujukkan mengenai penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu pada sebuah cerita (Nurgiantoro, 2013: 165).

Pendapat yang serupa juga dipaparkan oleh Stanton (2007: 33) bahwa karakter merujuk pada dua konteks berbeda. Pertama, karakter merujuk pada individu yang muncul dalam cerita. Kedua, karakter dimaknai sebagai percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Sifat tokoh dipengaruhi oleh motivasi dasar yang dilakukan secara spontan dan mungkin tanpa disadari muncul dalam adegan atau dialog tertentu.

Ada beberapa cara pengarang untuk menggambarkan watak tokohtokohnya, meliputi: (1) penggambaran secara langsung; (2) secara langsung dengan diperindah; (3) melalui pernyataan oleh tokohnya sendiri; (4) melalui dramatisasi; (5) melalui pelukisan terhadap keadaan sekitar pelaku; (6) melalui

analisis psikis pelaku; dan (7) melalui dialog pelaku-pelakunya (Waluyo dan Wardani, 2008: 32).

Dari pengertian di atas dapat disintesiskan bahwa penokohan adalah gambaran watak tokoh yang berisi berbagai kepentingan, keinginan, ambisi dan prinsip moral. Karakter dapat ditemukan melalui penggambaran langsung atau melalui penuturan tokoh. Tokoh yang memiliki karakter baik tidak selamanya dianggap sebagai tokoh pendukung (protagonis), demikian pula sebaliknya tokoh yang berperan jahat tidak dapat dianggap sebagai tokoh penentang (antagonis).

d. Latar atau Setting

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor dan waktu (Stanton, 2007: 35). Kemunculan latar terkadang membuat pembaca jenuh. Hal ini terjadi jika deskripsi yang ditulis pengarang terlalu panjang sedangkan pembaca ingin segera sampai pada inti cerita.

Nurgiyantoro (2005: 216) memaparkan hal yang hampir serupa bahwa latar adalah segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Suasana termasuk bagian dari latar dengan menggambarkan peristiwa luar biasa yang dihadapi tokoh dalam

arus cerita. Kedudukan latar dapat pula menggambarkan kondisi psikis yang dialami tokoh cerita.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar merupakan suatu keadaan terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana dalam cerita. Latar memiliki pengaruh kuat dalam proses menghayati cerita yang sedang dibaca. Pembaca akan merasa melihat peristiwa melalui latar yang dipaparkan pengarang.

e. Sudut Pandang Pengarang (Point of View)

Sudut pandang merupakan salah satu unsur fiksi yang penting dan menentukan. Stanton (2007: 53) memaknai sudut pandang sebagai pusat kesadaran tempat kita memahami setiap peristiwa dalam cerita. Hubungan dan posisi merujuk pada hal berbeda yang terjadi dalam cerita. Dengan memahami posisi pencerita, pembaca juga dapat memahami subjektivitas atau objektivitas yang digunakan pengarang.

Barnet (1963: 38) mengungkapkan sudut pandang terbagi dua yaitu participant (or first person) dan non participant (or third person). Kedua bagian ini kemudian dibagi dalam subbagian yaitu, participant (first person) mencakup (a) narrator as major character; dan (narrator is a minor character) dan nonparticipant (third person) mencakup (a) omniscient; (b) selective omniscient; dan objective.