GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2018

TENTANG INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

SKRIPSI

Oleh :

AMALIA FAGHIRA ALDREYN 180100048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

AMALIA FAGHIRA ALDREYN 180100048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil’alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahuwata’ala yang mana atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 Tentang Inflammatory Bowel Disease” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Shalawat beriringkan salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berisi tentang gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa fakultas kedokteran tahun 2018 tentang inflammatory bowel disease dan penulis berharap agar data ini dapat digunakan sebaik- baiknya untuk penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Almarhum Ayahanda dr. Aldreyn Asman Aboet, Sp.An.KIC dan Ibunda dr.

Fauziah Henny, Sp.THT-KL yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan moril, semangat dan materil yang sangat berarti bagi penulis.

2. Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. dr. Masrul Lubis, Sp.PD-KGEH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan, arahan,dan kritik yang membangun dari awal penyusunan skripsi hingga selesai.

4. dr. Andriamuri Primaputra Lubis, M.Ked(An), Sp.An selaku Ketua Dosen Penguji dan dr. Raka Jati Prasetya, M.Ked(An), Sp.An selaku Anggota Dosen Penguji yang telah memberi saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan penelitian ini.

5. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas ilmu yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

6. Sahabat penulis Naomi Laksita Laras dan Rasyid Ridha yang telah membantu memberikan kritik juga saran, memberikan semangat serta doa untuk menyelesaikan skripsi dari awal hingga selesai.

7. Sahabat penulis Cika Radezky, Cut Zata Zakirah, Stephanie Jesica, Ihza Hafiz

ii

Driatama, Dipo Alam Erguna Sembiring, Muhammad Atthallah dan Fezilo Rivansyah Siregar yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan dokter dari Sekolah Menegah Atas hingga sekarang.

8. Sahabat penulis Mahvira Riyani Octavia, Athirah Syahirah Saragih, Cut Safira Alifa, Cindy Clara Rhamadany, Judith Nathaniel, Rizki Fauzan Ghali Nasution, Abdul Hakim Nasution, Ahmad Razi Maulana Alnaz, Whyra Pratama Said, Alya Zikra, Mirza Hudruza, Kelas MIA 1 serta sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan semangat kepada penulis yang sangat berarti bagi penulis hingga saat ini.

9. Keluarga penulis Muhammad Salman Al-Fadhli, Fasya Mulya Putri dan Talitha Nabila Sakhi Ferdian yang telah mendoakan juga menemani penulis disaat sedih dan senang selama proses penyusunan skripsi.

10. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberi dukungan moril kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Medan, 23 November 2021 Penulis

Amalia Faghira Aldreyn (180100048)

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR SINGKATAN ... viii

ABSTRAK ... ix

BAB I. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Umum ... 4

1.3.1. Tujuan Umum ... 4

1.3.2. Tujuan Khusus... 4

1.4. Manfaat Penelitian... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 5

2.1. Usus Besar... 5

2.1.1. Anatomi Usus Besar... 5

2.1.2. Histologi Usus Besar ... 7

2.1.3. Fisiologi Usus Besar ... 8

2.2. Usus Halus... 9

2.2.1. Anatomi Usus Halus... 9

2.2.2. Histologi Usus Halus... 11

2.2.3 Fisiologi Usus Halus ... 13

2.3. Inflammatory Bowel Disease ... 13

2.3.1. Definisi ... 13

2.3.2. Etiologi ... 14

2.3.3 Epidemiologi ... 14

2.3.4 Faktor Risiko ... 15

2.3.5 Patogenesis ... 17

2.3.6 Diagnosis... 19

2.3.7 Tatalaksana... 21

2.3.8 Prognosis ... 22

2.4. Kerangka Teori... 23

2.5 Kerangka Konsep ... 24

iv

BAB III. METODE PENELITIAN ... 25

3.1. Rancangan Penelitian ... 25

3.2. Lokasi dan Waktu Penlitian ... 25

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 25

3.3.1. Populasi Penelitian ... 25

3.3.2. Sampel Penelitian... 25

3.3.2.1 Kriteria Inklusi ... 25

3.3.2.2 Kriteria Eksklusi... 26

3.3.2.3 Besar Sampel... 26

3.4. Metode Pengumpulan Data ... 26

3.5. Definisi Operasional... 27

3.6. Pengolahan dan Analisis Data... 27

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 28

4.1. Karakteristik Sampel Penelitian ... 28

4.2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa tentang Inflammatory Bowel Disease... 29

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 32

5.1 Kesimpulan... 32

5.2 Saran... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

LAMPIRAN... 35

v

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Anatomi Usus Besar ... 5

2.2. Histologi Usus Besar ... 8

2.3. Anatomi Duodenum ... 10

2.4. Patogenesis Crohn Disease ... 17

2.5. Patogenesis Ulcerative Colitis... 18

2.6. Kerangka Teori ... 23

2.7. Kerangka Konsep ... 24

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Perbandingan Gambaran Klinis Inflammatory

Bowel Disease ... 20 3.1 Definisi Operasional... 27 4.1 Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis kelamin ... 28 4.2 Distribusi tanggapan responden terhadap kuesioner tingkat

pengetahuan tentang IBD ... 29 4.3 Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan mahasiswa ... 30 4.4 Gambaran tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin.. 30

vii

CD : Crohn’s Disease UC : Ulcerative Colitis

IBD : Inflammatory Bowel Disease

L1 : Lumbal 1

MMP : Molekul Metalloprotein CD4 : Cluster of differentiation 4 CD8 : Cluster of differentiation 8 CD14 : Cluster of differentiation 14

viii

ABSTRAK

Latar Belakang. Inflammatory Bowel Disease (IBD) yang terdiri dari Crohn’s Disease dan Ulcerative Colitis dikategorikan sebagai inflamasi usus kronis yang berulang IBD merupakan penyakit yang langka namun angka kejadiannya terus meningkat yang melibatkan adanya interaksi yang kompleks dari genetik, lingkungan atau faktor mikroba dan respon imun. Gejala yang muncul pada penyakit ini biasanya heterogen dan berbahaya. Gambaran klinis juga tergantung pada lokasi penyakit, keparahan peradangan, dan perilaku penyakit. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018 tentang IBD. Metode. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif observasional menggunakan desain cross sectional dengan teknik pengambilan sampel consecutive sampling. Data diperoleh dari pengisian kuesioner pada 108 sampel mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Hasil. dari 108 responden yang terdiri dari 31 laki – laki dan 77 perempuan, didapatkan 64 orang dengan tingkat pengetahuan tentang IBD yang kurang, 36 orang dengan tingkat pengetahuan cukup dan 8 orang berpengetahuan baik. Dijumpai proporsi responden laki – laki dengan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 61.3% sementara proporsi responden perempuan sebanyak 58.4%. Kesimpulan. Lebih dari setengah dari keseluruhan responden memiliki tingkat pengetahuan tentang IBD yang kurang dengan proporsi tingkat pengetahuan yang kurang dijumpai lebih tinggi pada kelompok jenis kelamin laki – laki daripada perempuan.

Kata kunci: Crohn’s disease, genetik, inflammatory bowel disease, respon imun, ulcerative colitis.

ix

ABSTRACT

Background. Inflammatory Bowel Disease (IBD) comprised of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis is a recurrent chronic intestinal inflammation. IBD is a rare disease but the incidence keeps increasing and involving complex interaction between genetic, environment, microbials and immune response factors. Symptoms arising are heterogenous and could be dangerous. Clinical manifestation of this disease depends on location, inflammation severity, and disease behaviour.

Objective. This study aims to explore knowledge level of fourth year students in Faculty of Medicine Universitas Sumatera Utara regarding IBD. Methods. This study is descriptive observational study using cross sectional design. The sampling technique used is consecutive sampling. Data were collected by distributing a questionnaire to 108 fourth year students in Faculty of Medicine Universitas Sumatera Utara. Results. Among 108 respondents, 31 of them are men and the other 77 respondents are women. There are 64 people having poor knowledge, 36 people having fair knowledge and 8 people having good knowledge regarding IBD. Percentage of male respondents with poor knowledge is 61.3% while percentage of female respondents with poor knowledge is 58.4%. Conclusion. More than half of the study respondents have poor knowledge regarding IBD in which the percentage found to be higher in male than female group.

Keywords: Crohn’s disease, genetic, immune response, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis.

x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inflammatory Bowel Disease (IBD) yang terdiri dari Crohn’s Disease dan Ulcerative Colitis dikategorikan sebagai inflamasi usus kronis yang berulang.

Penyakit ini merupakan masalah di seluruh dunia dengan insiden yang terus meningkat. IBD diperkirakan berasal dari respon imun yang tidak sesuai dan terus menerus terhadap mikroorganisme di saluran cerna, lalu diperparah oleh kerentanan genetik dari setiap individu. Walaupun etiologi dari IBD sebagian besar belum diketahui, hal tersebut melibatkan interaksi yang kompleks dari genetik, lingkungan atau faktor mikroba dan respon imun (Ellis, 2019). Dari 2011-2013, rerata insidensi IBD per tahun di Asia mencapai 1,5 per 100.000 orang. Sementara itu, di Indonesia, rerata insidensi IBD per tahun mencapai 0.77 per 100.000 orang (Siew et al, 2018).

Crohn’s Disease (CD) adalah penyakit radang usus kronis, pertama kali dijelaskan sebagai ileitis regional oleh Crohn, Ginzburg dan Oppenheimer dalam rangkaian kasus yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan American Medical Association pada tahun 1932. Penyakit ini didasarkan pada peradangan jaringan yang disebabkan oleh respon imun yang tidak dapat dikendalikan terhadap antigen luminal. Sel kekebalan seperti sel T CD4, sel T CD8, sel B, Monosit CD14, dan Natural Killers, terlibat dalam proses ini saat mereka melakukan infiltrasi ke usus pasien pengidap CD. Salah satu mekanisme kerentanan terhadap CD secara imunologi berasal dari mekanisme pertahanan dari penyakit infeksi. Sekresi mukus di usus adalah bagian dari mekanisme pertahanan tersebut (Petagna, 2020).

CD telah diidentifikasi merupakan hasil dari interaksi antara kerentanan genetik, faktor lingkungan, dan mikroflora usus yang dapat mengakibatkan respon imun mukosa abnormal dan gangguan fungsi penghalang epitel. Genetika dan Riwayat penyakit keluarga memiliki pengaruh sekitar 12% terhadap kejadian CD.

Pada negara-negara dengan risiko rendah seperti Jepang, Cina, dan India, insidensi CD meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir karena pengaruh western

1

lifestyle. Faktor – faktor lain seperti menyusui, hidup di lingkungan pertenakan dan kontak dengan hewan pada masa kanak – kanak secara tidak langsung dapat diidentifikasi sebagai protective terhadap CD. Sedangkan merokok dapat meningkatkan risiko kejadian CD sebesar dua kali lipat (Torres, 2016).

Gejala yang muncul pada penyakit ini biasanya heterogen dan berbahaya.

Gambaran klinis tergantung pada lokasi penyakit, keparahan peradangan, dan perilaku penyakit. Kejadian yang paling umum terjadi pada pasien penyakit crohn adalah gejala sakit perut kuadran kanan bawah, diare kronis, dan penurunan berat badan. Kelelahan dan anoreksia juga termasuk gejala yang paling sering dirasakan oleh pasien (Torres, 2016).

Kolitis Ulseratif lebih umum daripada CD. Amerika Utara dan Eropa Utara memiliki tingkat insiden dan prevalensi UC tertinggi, dengan kejadian bervariasi dari sembilan hingga 20 kasus per 100.000 orang-tahun dan tingkat prevalensi dari 156 hingga 291 kasus per 100.000 orang. (Ordas, 2012).

Terdapat dua faktor risiko dari UC, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik menjadi risiko independen terpenting pada keluarga dengan riwayat penyakit radang usus. Risiko ini juga meningkat sebesar 5,7 – 15,5% bila kerabat (first-degree relative) memilik penyakit yang sama. Sedangkan insiden terjadinya penyakit UC lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Sebuah studi menjelaskan bahwa sanitasi yang lebih baik di negara industri dapat mengurangi paparan infeksi saluran pencernaan pada masa kanak – kanak, sehingga membatasi pematangan sistem kekebalan mukosa, yang dapat mengakibatkan respon imun yang tidak tepat ketika terjadi pemaparan di kemudian hari (Ordas, 2012).

Oleh karena itu, IBD merupakan penyakit yang langka namun angka insidensinya terus meningkat, sehingga masyarakat harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas terkait penyakit tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul –– Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 tentang Inflammatory Bowel Disease ––

3

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah –– Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 tentang Inflammatory Bowel Disease ––

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Inflammatory Bowel Disease pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2018

1.3.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui distribusi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara 2018 berdasarkan jenis kelamin

- Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan Inflammatory Bowel Disease (IBD) mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara 2018 berdasarkan jenis kelamin

1.4 MANFAAT

a. Bidang Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai inflammatory bowel disease

b. Bidang Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sistem pengajaran, menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi kepustakaan mengenai inflammatory bowel disease

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi dokter dan tenaga kesehatan terkait inflammatory bowel disease sebagai suatu penyakit yang langka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 USUS BESAR

2.1.1 Anatomi Usus Besar

Usus besar merupakan bagian saluran pencernaan yang berfungsi untuk menyerap kembali air dan elektrolit untuk membentuk feses. Usus besar dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu ascending, transverse, descending, dan sigmoid.

Bagian ini membentuk lengkungan yang mengelilingi usus halus (Jones, 2018).

Usus besar memiliki panjang sekitar 150 cm dan terbagi menjadi lima segmen meliputi cecum, appendix, rectum, seluruh colon dan anal canal (National Cancer Institute, 2008). Tidak seperti usus halus, usus besar memiliki panjang yang lebih pendek tetapi lumen yang besar. Perbedaan lainnya, juga dapat ditemukan pada usus besar seperti omental appendices, haustra, dan teniae coli (Kahai et al, 2020).

Gambar 2.1 Anatomi Usus Besar Sumber : Atlas of Human Anatomy 7th Edition

5

Usus besar berawal dari asendens, suatu struktur retroperitoneal yang naik ke bagian superior dari sekum. Saat bertemu dengan lobus kanan hati, ia berputar 90 derajat untuk berpindah secara horizontal dan membentuk suatu belokan yang dikenal sebagai fleksura kolik kanan (fleksura hati) dan merupakan penanda dimulainya kolon transversal. Kemudian kolon transversal memanjang dari fleksura kolik kanan ke limpa, lalu berputar 90 derajat kembali ke arah inferior dan kembali membentuk suatu belokan yang dikenal sebagai fleksura kolik kiri (Fleksura Lien). Usus besar melekat ke diafragma oleh Phrenicocolic Ligament.

Bagian kolon transversal merupakan bagian yang paling tidak terfiksasi dan posisinya dapat bervariasi. Dari fleksura kolik kiri, usus besar bergerak ke arah inferior menuju pelvis yang merupakan bagian kolon desendens. Lalu, saat usus besar memasuki bagian medial, usus besar akan berubah menjadi bagian sigmoid (Jones, 2018).

Cecum terletak di fossa iliaka kanan dan menonjol ke bawah tepat berada di ileocaecal junction. Panjangnya sekitar 5-7 cm. Terdapat tiga taenia coli dari cecum, satu berada di permukaan anterior, satu berada di permukaan posterior dan satu berada di bagian medial. Kemudian ketiga bagian tersebut berkumpul di dasar apendiks vermiform. Apendiks vermiform merupakan suatu blind diverticulum yang muncul dari posteromedial cecum dan sekitar 2,5 cm inferior menuju katup ileocaecal. Panjang rata-rata apendiks vermiform sekitar 7-8 cm. Posisi apendiks juga sangat bervariasi. Paling sering terletak di belakang cecum (retrocaecal), namun apendiks juga dapat meluas ke belakang kolon asendens dan bahkan berbatasan dengan kutub bawah ginjal atau duodenum (Vishy, 2017)

Apendiks mendapat suplai darah dari arteri apendikular yang berasal dari arteri cecum posterior, selanjutnya merupakan cabang dari arteri ileocolica. Arteri apendikuler melewati belakang ileum terminal untuk mencapai apendiks melalui mesenterium apendikular (mesoappendiks). Setengah bagian proksimal dari usus besar meliputi cecum, usus buntu, kolon asendens, fleksura hati dan lebih dari separuh kolon transversal memperoleh suplai darah dari cabang arteri mesenterika superior (Vishy, 2017).

7

Struktur midgut-derived diperdarahi oleh arteri mesenterika superior, sedangkan struktur hindgut-derivat diperdarahi oleh arteri mesenterika inferior, begitu pula pada vaskularisasi venanya. Kolon asendens menerima perdarahan dari dua cabang arteri mesenterika superior, yaitu arteri ileokolika dan arteri kolik kanan. Arteri ileokolika memiliki percabangan mulai dari cecal anterior, cabang cecal posterior, dan seluruhnya memperdarahi bagian kolon asendens (Vishy, 2017).

Kolon transversal berasal dari midgut dan hindgut, sehingga diperdarahi oleh cabang arteri mesenterika superior dan inferior, yaitu arteri kolika kanan dan arteri kolika media yang merupakan cabang dari arteri mesenterika superior.

Sedangkan arteri kolika kiri yang merupakan cabang dari arteri mesenterika inferior. Bagian kolon desendens diperdarahi oleh satu cabang arteri mesenterika inferior yaitu arteri kolika kiri. Dan kolon sigmoid menerima perdarahan melalui arteri sigmoid yang merupakan cabang dari arteri mesenterika inferior (Jones, 2018).

Inervasi persarafan usus besar yang berasal dari midgut (kolon asendens dan 2/3 bagian kolon transversal proksimal) menerima persarafan dari saraf simpatis, parasimpatis dan sensoris melalui pleksus mesenterika superior. Sedangkan struktur hindgut (1/3 distal dari kolon transversal, kolon desendens dan kolon sigmoid) menerima persarafan dari saraf simpatis, parasimpatis dan sensoris melalui pleksus mesenterika inferior. Saraf parasimpatis mepersarafi melalui saraf splanchnic pelvic dan saraf simpatis mempersarafi melalui saraf splanchnic lumbar (Jones, 2018).

2.1.2 Histologi Usus Besar

Usus besar terdiri dari beberapa lapisan konsentris yang mudah dilihat melalui mikroskop cahaya. Urutan dari lapisan – lapisan terluar adalah: mukosa, submukosa, muskularis propria dan terakhir, serosa. Mukosa usus besar terdiri dari kelenjar – kelenjar intestinal yang berbentuk tubuler. Kelenjar ini dilapisi oleh epitel kolumnar selapis. Sel – sel yang berada di epitel ini terdiri dari, kolonosit, sel

goblet dan sel entero endokrin. Kolonosit memiliki mikrovili yang bersusun ireguler dan berfungsi untuk absropsi cairan. Sel goblet berfungsi untuk mensekresikan mukus sebagai lubrikan di sepanjang kolon dan rektum. Sedangkan, sel entero endokrin berjumlah lebih sedikit dan berfungsi dalam mensekresikan berbagai macam hormone (Mescher, 2013).

Submukosa terdiri dari jaringan ikat longgar sedangkan muskularis propria terdiri dari dua lapis otot polos yakni lapisan melingkar dalam dan lapisan membujur luar. Lapisan usus besar yang berada di intraperitoneal dilapisi oleh serosa yang ditandai oleh tonjolan – tonjolan kecil jaringan adiposa (Mescher, 2013).

Gambar 2.2 Histologi Usus Besar

Sumber : Junqueira’s Basic Histology Text & Atlas 13th Edition 2.1.3 Fisiologi Usus Besar

Fungsi utama kolon adalah mengabsorpsi air dan elektrolit kimus untuk membentuk feses yang padat dan penimbunan bahan feses sampai dapat dikeluarkan. Kontraksi gabungan atau gerakan mencampur dari pita otot sirkular dan longitudinal menyebabkan bagian usus besar yang tidak terangsang menonjol ke luar memberikan bentuk seperti kantung yang disebut haustrasi (Guyton dan Hall, 2011).

9

Timbulnya gerakan massa sesudah makan dipermudah oleh refleks gastrokolik dan duodenokolik. Refleks ini disebabkan oleh distensi lambung dan duodenum. Refleks tersebut dijalarkan melalui jalur sistem saraf otonom. Bila gerakan massa mendorong feses masuk ke dalam rektum, segera timbul keinginan untuk defekasi, termasuk refleks kontraksi rektum dan relaksasi sfingter anus (Sherwood, 2011).

Mukosa usus besar tidak memiliki vili. Mukus dalam usus besar melindungi dinding usus terhadap ekskoriasi dan sejumlah aktivitas bakteri yang berlangsung di dalam feses. Perangsangan saraf pelvikus dari medulla spinalis yang membawa persarafan parasimpatis ke separuh sampai dua pertiga bagian distal usus besar , dapat mengakibatkan kenaikan jumlah sekresi mukus yang nyata. Kecepatan sekresi mukus terutama diatur oleh rangsang taktil langsung sel-sel epitel yang melapisi usus besar dan oleh refleks saraf terhadap sel-sel mukus pada kripta Lieberkizhn (Guyton dan Hall, 2011).

2.2 USUS HALUS

2.2.1 Anatomi Usus Halus

Usus halus merupakan bagian saluran pencernaan yang memiliki panjang sekitar 6-7 m yang berawal dari pilorus dan berakhir pada katup ileocecal. Usus halus terdiri dari beberapa bagian yaitu duodenum, jejunum dan ileum. Ketiga bagian tersebut ditutupi oleh bagian omentum mayor di bagian anterior. Duodenum termasuk bagian intraperitoneal dan retroperitoneal. Sedangkan jejunum dan ileum, seluruhnya merupakan organ intraperitoneal (Vasković, 2021).

Duodenum merupakan bagian pertama dari usus halus. Duodenum memanjang dari sfingter pilorus, lalu membungkus head of pancreas membentuk huruf C dan berakhir di fleksura duodenojejunal. Bagian tersebut melekat pada dinding abdomen posterior oleh lipatan peritoneum yang disebut ligamentum treitz.

Duodenum memiliki empat bagian yaitu superior (ampula), descending, horizontal dan ascending (Volk, 2017).

Gambar 2.3 Anatomi Duodenum Sumber : Gray’s Anatomy for Students 2015

Bagian superior (ampula) merupakan satu-satunya bagian duodenum yang termasuk dalam intraperitoneal, karena ligamentum hepatoduodenal dan omentum mayor melekat pada bagian tersebut. Lalu bagian duodenum masuk ke retroperitoneal dan terdapat bagian yang menurun dan memiliki lubang yang disebut dengan papila duodenum mayor dan minor. Papila mayor berisi sfingter hepatopankreas yang mengatur pengosongan empedu dari ampula hepatopankreas.

Sedangkan papila minor merupakan pintu masuk saluran pancreas aksesoris.

Ligamentum treitz menandai transisi dari duodenum ke jejunum (Vasković, 2021).

Jejunum terutama terletak pada kuadran kiri atas abdomen dengan panjang sekitar 2,5 m dan seluruhnya merupakan organ intraperitoneal sebagai mesenterium yang tepat melekat ke dinding abdomen posterior. Pada jejunum terdapat plicae circularis yang mewakili lipatan mukosa dan submucosa yang melingkar yang berfungsi untuk meningkatan luas permukaan. Plicae circularis banyak dijumpai pada bagian proksimal jejunum. Perbedaan antara jejunum dan ileum adalah

11

dinding jejunum lebih tebal dan memiliki lumen yang lebih lebar dibandingkan dengan ileum (Volk, 2017).

Ileum merupakan bagian akhir dan terpanjang dari usus halus. Ileum terletak pada kuadran kanan bawah abdomen. Ileum berakhir pada junction ileocecal yang merupakan awal dari cecum bagian usus besar. Di junction ileocecal, lamina muskularis ileum menonjol ke dalam lumen cecum dan membentuk suatu stuktur lipatan yang disebut dengan lipatan ileocecal. Serat otot ini membentuk cincin dan dikenal dengan sfingter ileocecal yang berfungsi untuk mengontrol pengosongan ileum ke dalam usus besar (Vasković, 2021).

Vaskularisasi duodenum berasal dari dua sumber yaitu arteri gastroduodenal (cabang dari a.hepatika komunis) yang memperdarahi bagian papila duodenum mayor di proksimal dan distal dari papila duodenum mayor diperdarahi oleh arteri pancreaticoduodenal inferior (cabang dari arteri mesenterika superior).

Vena duodenum mengikuti vaskularisasi utama arteri dan mengalir ke vena portal hepatik (Oliver, 2020).

Jejunum dan ileum diperdarahi oleh arteri mesenterika superior. Arteri mesenterika superior berawal dari aorta setinggi vertebra L1, kemudian memiliki beberapa percabangan. Cabang-cabang ini beranastomosis membentuk loop yang disebut dengan arcade. Dari arcade, arteri yang panjang dan lurus muncul dan disebut dengan vasa rekta. Vaskularisasi vena juga melalui vena mesenterika superior dan menyatu dengan vena limpa di leher pancreas untuk membentuk vena portal hepatik (Oliver, 2020).

2.2.2 Histologi Usus Halus

Usus halus terdiri dari 4 lapisan: mukosa, submukosa, muskularis propria, dan adventitia (serosa). Permukaan usus halus yang menghadap permukaan dilapisi oleh mukosa, terdiri dari 3 lapisan berbeda yaitu epitel, laminal propria dan muskularis mukosa. Jenis sel epitel yang dominan adalah absorptive cells yang disebut enterosit. Setiap enterosit rata-rata memiliki 3000 mikrovili pada permukaan luminalnya, yang berfungsi sebagai striated brush border pada

permukaan vili. Vili, mikrovili, dan plicae circulares bekerjasama untuk meningkatkan absorpsi pada usus halus hingga 600 kali lipat (Volk, 2017).

Sel epitel yang melapisi lumen selalu berkembang biak dan berdiferensiasi.

Sel – sel ini berdiferensiasi menjadi 1 dari 7 jenis sel yang berbeda diantaranya adalah absorptive enterocytes, sel enteroendokrin, sel paneth, goblet cells, tuft cell, cup cells, dan sel M. Sel – sel yang berdiferensiasi ini memiliki banyak peran penting. Lamina propria berfungsi sebagai basis jaringan ikat yang membantu epitel. Limfosit dan sel mast ditemukan di lamina propria dan mewakili massa jaringan imunoprotektif terbesar di dalam tubuh. Dibawah lamina propria ini terdapat muskularis mukosa, lapisan tipis otot polos yang berperan kecil dalam Gerakan peristaltik usus (Mescher, 2013).

Submukosa adalah lapisan jaringan ikat yang terdiri dari fibroblast dan sel mast. Di dalam submukosa terdapat dense network of arteries dan jaringan limfatik yang membantu usus kecil dalam perannya sebagai penyerap. Sel khusus di lapisan submukosa duodenum menghasilkan sekret mucus dan bikarbonat untuk membantu menetralkan kandungan asam lambung. Di submukosa juga terdapat kumpulan saraf dan ganglion yang disebut pleksus submukosa yang berkomunikasi dengan myenteric plexus untuk koordinasi gerakan peristaltik (Volk, 2017).

Muskularis propria berperan penting atas gerak peristaltik usus halus.

Terdiri dari 2 lapisan otot yaitu the inner circular layer dan the outer longitudinal layer. Di antara lapisan – lapisan ini terdapat pleksus mienterika (juga dikenal sebagai Auerbach) yang terdiri dari plexus parasympathetic dan postganglionic.

Pleksus saraf mienterika berfungsi untuk mengoordinasikan gerakan peristaltic (Mescher, 2013).

Adventitia atau serosa terdiri dari lapisan tipis sel mesothelial dengan struktur jaringan ikat longgar yang mendasarinya (Volk, 2017).

13

2.2.3 Fisiologi Usus Halus

Aktivitas peristaltik usus halus sangat meningkat saat sesudah makan. Hal tersebut disebabkan oleh awal masuknya kimus ke dalam duodenum dengan gelombang peristaltik yang menyebabkan peregangan dinding duodenum. Terdapat beberapa faktor hormone yang mempengaruhi peristaltik seperti gastrin, CCK, insulin, motilin dan serotonin yang meningkatkan motilitas usus halus dan disekresikan selama fase pencernaan makanan (Guyton dan Hall, 2011).

Fungsi gelombang peristaltic tidak hanya menyebabkan pendorongan kimus kea arah katup ileosekal, tetapi juga menyebarkan kimus di sepanjang mukosa usus.

Fungsi katup ileosekal adalah untuk mencegah aliran balik isi fekal dari kolon ke dalam usus halus. Sfingter ileosekal dalam keadaan normal tetap berkonstriksi dan mengosongkan isi ileum ke dalam sekum. Namun, segera setelah makan, refleks gastroileal meningkatkan peristaltic di dalam ileum dan pengosongan isi ileum ke dalam sekum berlanjut (Sherwood, 2011).

Pengaturan sekresi usus halus dengan cara refleks saraf enterik, terutama refleks yang dicetuskan oleh rangsang taktil atau iritatif dari kimus di dalam usus.

Fungsi mukus yang disekresi oleh kelenjar brunner adalah untuk melindungi dinding duodenum dari pencernaan oleh getah lambung yang sangat asam, yang keluar dari lambung. Kelenjar brunner dihambat oleh rangsang simpatis, sehingga orang yang mudah terangsang cenderung meninggalkan bulbus duodenum dalam keadaan tidak terlindungi dan mungkin menjadi salah satu faktor tempat tukak lambung sekitar 50% pasien ulkus (Guyton dan Hall, 2011).

2.3 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

2.3.1 Definisi

Inflammatory Bowel Disease (IBD) adalah masalah kesehatan global yang insidennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit ini memiliki dua tipe utama, yaitu penyakit crohn dan kolitis ulseratif, yang berasal dari bowel-relapsing inflammatory disorders. Penyakit crohn dapat menyebabkan pembengkakan yang terjadi pada seluruh dinding organ (transmural) dan dapat mempengaruhi seluruh

bagian dari jalur gastrointestinal (yang umumnya terjadi pada bagian ujung ileum atau perianal) dengan jenis yang tidak berulang. Tidak seperti kolitis ulseratif, penyakit crohn lebih sering dikaitkan dengan komplikasi seperti, abses, fistula, dan striktur. Sementara, ulseratif kolitis merupakan tipe penyakit yang disebabkan oleh inflamasi pada mukosa dan terbatas hanya pada kolon. Walaupun, etiologi dari IBD secara luas belum diketahui, beberapa penelitian terbaru mengindikasikan bahwa pada kerentanan genetik individu, lingkungan eksternal, flora mikroba intestinal dan respon imun seluruhnya terlibat dan saling mempengaruhi dalam patogenesis IBD (Zhang et al, 2014).

Diperkirakan 25% dari pasien dengan IBD di diagnosa saat masa kanak – kanak dan remaja. Gejala IBD sering meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada nyeri abdominal, diare, perdarahan rektum, dan penurunan berat badan. perjalanan klinis penyakit ini sangat bervariasi, walaupun pada pasien anak-anak sering datang dengan gejala penyakit yang lebih ekstensif (Shapiro, 2016).

2.3.2 Etiologi

Etiologi Inflammatory Bowel Disease sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Namun, seorang dokter dari Inggris mengidentifikasi bahwa penyakit crohn digambarkan dengan pasien radang transmural usus halus dan usus besar. Pada zaman Yunani kuno, juga menjelaskan bahwa penyakit kolitis ulseratif ditandai dengan adanya kondisi diare kronis dan feses berdarah, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kejadian ulserasi dan radang pada usus besar (Malik, 2015).

2.3.3 Epidemiologi

Kolitis ulseratif lebih umum daripada penyakit Crohn. Amerika Utara dan Eropa Utara memiliki tingkat insiden dan prevalensi kolitis ulseratif tertinggi, dengan kejadian bervariasi dari sembilan hingga 20 kasus per 100.000 orang-tahun.

Sedangkan penyakit crohn terus meningkat di sebagian besar wilayah di seluruh dunia. Insiden dan prevansi penyakit crohn lebih besar di negara maju dibandingkan di negara berkembang, dan di daerah perkotaan daripada di daerah

15

pedesaan. Insiden tahunan tertinggi ada di Kanada (20,2 per 100.000), Eropa utara (10,6 per 100.000), Selandia Baru (16,5 per 100.000), dan Australia (29,3 per 100.000). Prevalensi tertinggi di Eropa (322 per 100.000), Kanada (319 per 100.000) dan Amerika Serikat (214 per 100.000). Di Asia, beberapa negara mengalami urbanisasi yang cepat, menyaksikan peningkatan kejadian tahunan penyakit Crohn (0,54 per 100.000). Sementara itu insiden tahunan di Indonesia mencapai 0,77 per 100.000 dengan kejadian penyakit crohn sebesar 0.27 per 100.000 dan kolitis ulseratif 0,49 per 100.000 (Siew et al, 2018).

2.3.4 Faktor Risiko

Terdapat beberapa faktor risiko kejadian penyakit IBD yang mempengaruhi kejadian penyakit Inflammatory Bowel Disease, yaitu:

A. Genetik

Hingga 15% orang dengan IBD (baik penyakit Crohn dan Kolitis Ulseratif) memiliki kerabat tingkat pertama yang juga memiliki IBD. Risiko seumur hidup mengalami IBD pada kerabat tingkat pertama diperkirakan sebesar 5% pada penyakit Crohn dan sekitar 2% pada kolitis ulseratif di antara populasi non-Yahudi serta 8% dan 5% di antara populasi Yahudi.

Pada anak-anak dan saudara kandung, umumnya diperkirakan sekitar 8%

pada penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Dalam penyakit Crohn, tingkat kesesuaian antara kembar monozigot dan dizigotik masing-masing adalah 50% dan 10%, yang menunjukkan predisposisi genetik yang signifikan tetapi tidak lengkap. Di kolitis ulseratif, tingkat kesesuaian antara kembar monozigot dan dizigotik masing-masing adalah 16% dan 4%, yang menunjukkan predisposisi genetik yang lebih lemah, meskipun pasti (Malik, 2015).

B. Mikrobiota Usus

IBD jelas terkait dengan disbiosis usus. Perubahan mikrobioma memiliki peran penting dalam awal terjadinya patologi IBD dimana latar belakang genetic individu menjadi faktor predisposisi dan faktor lingkungan lain berperan dalam mengubah perjalanan penyakit. Pada pasien

yang mengalami IBD secara umum terjadi penurunan keanekaragaman hayati di dalam usus. Beberapa bakteri yang mengalami penurunan diantaranya Firmicutes, Bacteroidetes, Lactobacillus dan Eubacterium. Di sisi lain terjadi peningkatan relatif bakteri golongan Enterobacteriaceae, seperti Escherichia coli dan Fusobacterium (Chiara et al, 2020).

C. Diet dan Obesitas

Insidensi IBD dijumpai lebih tinggi pada individu yang mengonsumsi lebih banyak karbohidrat sederhana. Pasien yang baru terdiagnosis IBD juga dijumpai mengonsumsi lebih sedikit, serat, buah – buahan dan sayuran dibandingkan kontrol yang sehat. Selain itu, obesitas dikaitkan dengan perjalanan penyakit yang lebih progresif pada pasien dengan penyakit Crohn (Chiara et al, 2020).

D. Merokok

Merokok dihubungkan dengan peningkatan risiko penyakit Crohn menjadi dua kali lipat. Merokok dikaitkan dengan usia lebih muda, kebutuhan terapi imunosupresan lebih tinggi, perjalanan penyakit yang lebih agresif, kebutuhan terapi bedah lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi untuk mengalami rekurensi pasca reseksi bedah (Malik, 2015).

E. Obat – obatan

Beberapa jenis obat dikaitkan dengan tingginya insidensi IBD, yaitu kontrasepsi oral, terapi hormonal, obat anti inflamasi non-steroid, dan antibiotik. Zinc mempunyai efek protektif terhadap kekambuhan IBD (Malik, 2015).

F. Stress dan Gaya Hidup

Stress, cemas dan depresi memiliki risiko tinggi dalam perjalanan penyakit IBD. Terkait dengan gaya hidup, insidensi IBD dijumpai lebih tinggi pada orang – orang dengan aktivitas fisik yang lebih sedikit. Pola tidur yang buruk juga meningkatkan insidensi IBD (Malik, 2015).

17

2.3.5 Patogenesis

Patogenesis penyakit Crohn didasari oleh adanya peradangan pada jaringan, yang disebabkan oleh respon imun yang tidak terkendali terhadap antigen bakteri luminal (Gambar 2.4). Sel imun seperti sel T CD4, sel T CD8, sel B, monosit CD14, natural killers, dilibatkan dalam proses infiltrasi saluran cerna pada pasien penyakit Crohn. Salah satu mekanisme kerentanan terhadap CD secara imunologi berasal dari mekanisme pertahanan dari penyakit infeksi. Sekresi mukus di usus adalah bagian dari mekanisme pertahanan tersebut. Telah dibuktikan bahwa varian dari gen Muc2 yang mengurangi produksi mukus berhubungan dengan CD pada tikus percobaan. Selain itu, molekul-molekul yang memperantarai adhesi bakteri, seperti MAcCAM-1 dan integrin α4β4 ditemukan meningkat pada CD (Petagna et al., 2020).

Pada jaringan usus yang mengalami inflamasi akibat CD, dijumpai banyak molekul metalloprotein (MMP), yaitu MMP1 dan MMP3, yang berperan dalam aktivasi leukosit. Selain itu, terjadi gangguan pada sistem imun di mukosa usus pasien CD. Dijumpai sel T hiperaktif dengan produksi sitokin IL-12 dan IFN-γ yang berlebihan, sehingga berubah menjadi TH1. Beberapa sitokin lain yang juga dikaitkan dengan kejadian CD adalah IL-23 dan IL-34 (Petagna et al.,2020).

Gambar 2.4 Patogenesis Crohn Disease Sumber : Petagna et al 2020

Patogenesis kolitis ulseratif diawali dengan adanya gangguan pada tight junction dan selaput lendir yang menutupi lapisan epitel yang menyebabkan peningkatan permeabilitas epitel usus, sehingga terjadi peningkatan jumlah antigen luminal yang masuk ke dalam jaringan usus. Gangguan pada tight junction ini disebabkan oleh produksi IL-13 dari sel T natural killer. Sel – sel imun innate seperti makrofag dan sel dendritic mengalami aktivasi setelah mengenali antigen pada permukaan bakteri. Terjadi aktivasi transkripsi gen – gen pro inflamasi sehingga terjadi peningkatan produksi sitokin pro inflamasi seperti TNF-α, IL-12, IL-23, IL-6 dan IL-1β. Setelah proses tersebut makrofag dan sel dendritik mempresentasikan antigen tersebut ke sel T CD4 naïve, sehingga berdiferensiasi menjadi sel efektor Th2 yang ditandai dengan produksi IL-4. Sel T disirkulasi sistemik akan menempel pada endotel kolon, sehingga terjadi perpindahan sel T ke lamina propria. Peningkatan ekspresi kemokin seperti CXCL1, CXCL3, dan CXCL8 menyebabkan masuknya leukosit di sirkulasi ke daerah inflamasi sehingga memperburuk inflamasi di jaringan usus (Ordas et al., 2012).

Gambar 2.5 Patogenesis Ulcerative Colitis Sumber : Ordas et al., 2012

19

2.3.6 Diagnosis

Gejala klinis penyakit Crohn dan kolitis ulseratif sangat bervariasi dan dapat menyerupai gejala irritable bowel syndrome, gastroenteritis akibat alergi maupun infeksi. Gejala yang biasa ditemukan pada kedua penyakit tersebut yaitu nyeri abdomen dan diare. Perdarahan pada rektum lebih sering dijumpai pada kolitis ulseratif dibandingkan penyakit Crohn (Yu dan Rodriguez, 2017).

Diagnosis kolitis ulseratif didasarkan pada gejala klinis yang dikonfirmasi dengan temuan endoskopi dan pemeriksaan histopatologi (Tabel 2.1). Penyebab lain dari diare, baik infeksi maupun non-infeksi harus disingkirkan sebelum menegakkan diagnosis. Inflamasi dimulai dari rektum dan menyebar secara proksimal dan kontinu (Ordas et al., 2012). Gejala yang sering ditemukan pada kolitis ulseratif adalah diare akibat dari transit yang cepat pada isi usus akibat inflamasi. Diare biasanya terjadi setelah makan atau pada malam hari. Derajat keparahan diare tergantung pada luas inflamasi, inflamasi pada rektum menyebabkan diare berlendir. Inflamasi pada daerah yang lebih proksimal, menyebabkan diare dengan volume yang besar sehingga feses seperti air. Diare berdarah dijumpai pada kebanyakan pasien dan derajat keparahannya tergantung pada luas keterlibatan kolon. Gejala lain meliputi tenesmus dan nyeri abdomen.

Konstipasi juga dapat dijumpai terutama pada kolitis ulseratif yang terlokalisasi di kolon distal (Flynn dan Eisenstein, 2019).

Penyakit Crohn dapat melibatkan bagian manapun dari saluran cerna, mulai dari mulut hingga anus. Gejala klasik penyakit crohn meliputi nyeri abdomen, diare, dan penurunan berat badan. Nyeri abdomen biasanya bersifat kolik dan terjadi beberapa tahun sebelum diagnosis. Nyeri biasanya berkaitan dengan kontraksi usus.

Nyeri sering dijumpai pada kuadran kanan bawah abdomen karena penyakit Crohn biasanya melibatkan ileum terminal, sehingga dapat menyerupai nyeri apendisitis.

Pasien dengan penyakit Crohn biasanya mengalami penurunan berat badan yang signifikan sebagai akibat dari diare kronis, malabsorpsi dan anoreksia. Gejala sistemik seperti lelah dan demam, juga dikaitkan dengan penyakit ini (Flynn dan Eisenstein, 2019).

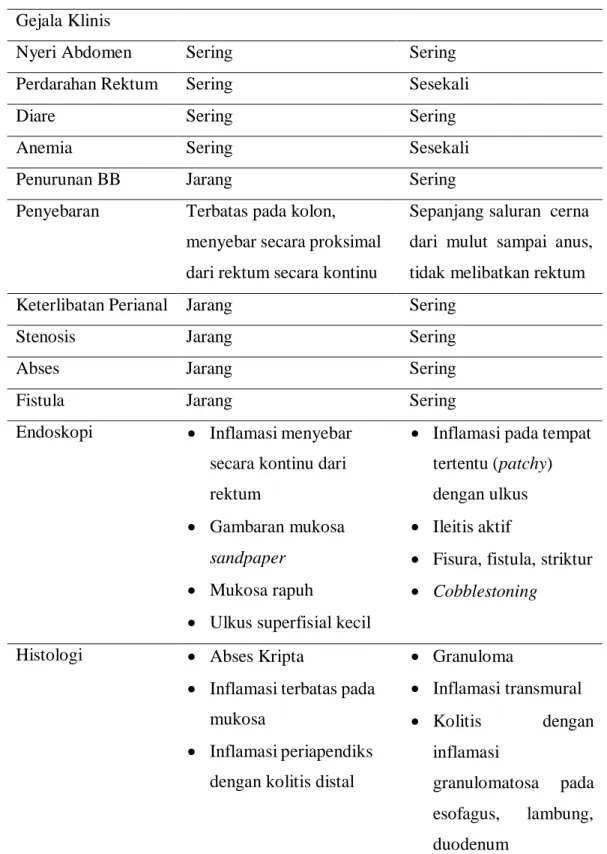

Tabel 2.1 Perbandingan Gambaran Klinis Inflammatory Bowel Disease (Yu dan Rodriguez, 2017)

Gambaran Kolitis Ulseratif Penyakit Crohn Gejala Klinis

Nyeri Abdomen Sering Sering

Perdarahan Rektum Sering Sesekali

Diare Sering Sering

Anemia Sering Sesekali

Penurunan BB Jarang Sering

Penyebaran Terbatas pada kolon, menyebar secara proksimal dari rektum secara kontinu

Sepanjang saluran cerna dari mulut sampai anus, tidak melibatkan rektum

Keterlibatan Perianal Jarang Sering

Stenosis Jarang Sering

Abses Jarang Sering

Fistula Jarang Sering

Endoskopi Inflamasi menyebar secara kontinu dari rektum

Gambaran mukosa sandpaper

Mukosa rapuh

Ulkus superfisial kecil

Inflamasi pada tempat tertentu (patchy) dengan ulkus

Ileitis aktif

Fisura, fistula, striktur

Cobblestoning

Histologi Abses Kripta

Inflamasi terbatas pada mukosa

Inflamasi periapendiks dengan kolitis distal

Granuloma

Inflamasi transmural

Kolitis dengan inflamasi

granulomatosa pada esofagus, lambung, duodenum

21

Pemeriksaan endoskopi menjadi modalitas diagnostik utama pada inflammatory bowel disease. Setiap pasien dengan kecurigaan IBD harus menjalani kolonoskopi dengan intubasi ileum. Pola penyakit yang terlihat pada gambaran endoskopi dapat membantu membedakan antara penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Perbedaan gambaran endoskopi antara penyakit Crohn dan kolitis ulseratif terangkum pada Tabel 2.1 (Flynn dan Eisenstein, 2019).

Secara mikroskopis kolitis ulseratif ditandai dengan distorsi struktur kripta dan infiltrat inflamasi yang terbatas pada mukosa. Distorsi struktur kripta biasa dijumpai dengan atrofi kripta dan stuktur vili yang ireguler. Infiltrat inflamasi dijumpai difus dan derajat keparahannya lebih tinggi pada rektum. Infiltrat inflamasi terdiri dari limfosit, sel plasma dan neutrofil. Keberadaan neutrofil pada epitel kripta menandakan terjadinya kriptitis, sementara keberadaan neutrofil pada lumen kripta disebut dengan abses kripta. Abses kripta lebih sering dijumpai pada kolitis ulseratif (Magro et al., 2013).

Penyakit Crohn secara mikroskopik ditandai dengan inflamasi kronik fokal.

Inflamasi kronik fokal ini ditandai dengan peningkatan sel limfosit yang tidak hanya terbatas pada zona superfisial. Pada penyakit Crohn juga dapat dijumpai granuloma yaitu kumpulan makrofag epiteloid dengan batas tidak tegas. Pada spesimen bedah dijumpai hiperplasia limfoid transmural yang jauh dari area ulserasi (Magro et al., 2013).

2.3.7 Tatalaksana

Penatalaksanaan IBD bertujuan untuk menginduksi dan mempertahankan remisi. Terapi obat – obatan pada IBD sebaiknya menurunkan inflamasi pada mukosa dan tidak hanya mengurangi gejala Remisi harus terjadi dalam setidaknya 3 bulan untuk mengurangi kerusakan pada usus. Pemantauan untuk memastikan keadaan remisi tetap bertahan merupakan hal yang penting dalam penatalaksanaan IBD (Wright et al., 2018).

Pada pasien dengan gejala ringan dianjurkan penggunaan obat golongan asam 5-aminosalisilat atau budesonid. Dosis asam 5-aminosalisilat sebesar 3 gram

diperkirakan cukup untuk induksi remisi. Sementara itu, pada pasien dengan gejala sedang hingga berat, kortikosteroid dibutuhkan untuk induksi remisi. Obat – obat immunomodulator, seperti azathioprine, mercaptopurine atau methotrexate, ditambahkan untuk mempertahankan keadaan remisi pada penyakit Crohn dengan gejala sedang hingga berat atau kolitis ulseratif yang tidak mengalami remisi walaupun dapat dosis asam 5-aminosalisilat yang adekuat. Jika penyakit tetap aktif, agen biologi dapat ditambahkan. Obat – obatan yang tergolong agen biologi meliputi golongan anti TNF-α (adalimumab, infliximab, golimumab), vedolizumab, dan ustekinumab. Bersamaan dengan terapi obat – obatan, pasien dengan IBD sebaiknya juga dilakukan pemantauan terhadap nutrisi, psikologis, kesehatan tulang, dan vaksinasi untuk penyakit – penyakit infeksi serta screening keganasan (Wright et al., 2018).

2.3.8 Prognosis

Rasio mortalitas pasien dengan IBD berkisar antara 1,4 sampai 5 kali dibandingkan populasi umum. Peningkatan mortalitas ini banyak dijumpai pada penyakit Crohn disbanding kolitis ulseratif. IBD dapat menimbulkan komplikasi intestinal maupun ekstraintestinal (Rowe dan Lichtenstein., 2020). Komplikasi intestinal meliputi terjadinya striktur, fistula hingga kolorektal. Manifestasi ekstraintestinal yaitu pyoderma gangrenosum, eritema nodosum, osteoporosis, artritis hingga keadaan hiperkoagulasi yang dapat berakhir pada stroke dan emboli paru (Flynn dan Eisenstein, 2019).

23

2.4 KERANGKA TEORI

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.6 Kerangka Teori.

Prognosis Tatalaksana Diagnosis

Klasifikasi Definisi

Endoskopi Gejala Pengetahuan Inflammatory Bowel Disease

2.5 KERANGKA KONSEP

Pada penelitian ini, kerangka konsep mengenai gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa tentang IBD sebagai berikut :

Gambar 2.7 Kerangka Konsep.

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa

Inflammatory Bowel Disease

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan meode deskriptif observasional dengan desain cross sectional untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018 tentang pengertian, klasifikasi, dan gejala dari Inflammatory Bowel Disease.

3.2 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Juli hingga September 2021.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan subjek penelitian yang akan diteliti dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018.

3.3.2 Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah consecutive sampling, dimana sampel penelitian adalah subjek dari populasi yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.3.2.1 Kriteria Inklusi

- Mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018 - Mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner berupa G-form

25

3.3.2.2 Kriteria Eksklusi

- Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap - Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah

3.3.2.3 Besar Sampel

Adapun jumlah sampel diambil berdasarkan rumus slovin : n = N

Nd 2+1 255 n = 255.(0,1)2+1

n = 72 orang

Keterangan:

n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi

d2 = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (10%)

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 72 subjek penelitian.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data primer yang akan didapatkan dari pengisian kuesioner pada 72 sampel mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Kuesioner yang akan diberikan berisi tentang pengetahuan mahasiswa terkait pengertian, klasifikasi, dan gejala Inflammatory Bowel Disease. Dalam penyebaran kuesioner peneliti akan menggunakan media sosial seperti LINE ataupun Whatsapp. Kuesioner yang diberikan berupa Google form yang dapat diakses melalui internet.

27

3.5 DEFINISI OPERASIONAL

Tabel 3.1 Definisi operasional.

Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala Ukur

Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang diketahui oleh mahasiswa terkait penyakit

Inflammatory Bowel Disease

Kuesioner Angket Baik (76 %– 100%) Cukup (56 %– 75%) Kurang (<56%)

Ordinal

Jenis Kelamin

Ciri biologis atau fisik seseorang yang diperoleh sejak lahir

Kuesioner Angket Laki – laki Perempuan

Nominal

3.6 PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Terdapat beberapa tahapan dalam mengumpulkan data:

1. Editing

Yaitu memeriksa kelengkapan isi kuesioner dengan memperhatikan kriteria inklusi dan ekslusi.

2. Coding

Yaitu data yang telah terkumpul dan sudah diperiksa kelengkapannya diberi kode oleh peneliti secara manual sebelum diolah dengan komputer.

3. Entring

Yaitu data yang telah diberi kode selanjutnya dimasukkan ke dalam program pengolahan data

4. Cleaning

Yaitu memeriksa semua data yang telah dimasukkan ke dalam program pengolahan data.

5. Saving

Yaitu penyimpanan data untuk dianalisis.

Data yang di peroleh kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi dan tabel distribusi propors

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 KARAKTERISTIK SAMPEL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2018. Jumlah sampel yang telah didapatkan berjumlah 108 orang dengan menggunakan metode consecutive sampling yang telah memenuhi kriteria inkluasi dan eksklusi. Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu pengambilan data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner online (G-Form). Saat pengumpulan data, responden telah diminta kesediaannya dalam mengisi kuesioner sebagai subjek yang akan diteliti.

Adapun karakteristik sampel yang diambil yaitu berdasarkan jenis kelamin dan gambaran tingkat pengetahuan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2018. Data distribusi jenis kelamin responden ditampilkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%)

Laki-Laki 31 28.7

Perempuan 77 71.3

Total 108 100

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa dari 108 responden mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2018, yang berjenis kelamin laki-laki ditemukan sebanyak 31 orang (28.7%). Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan didapatkan sebanyak 77 orang (71.3%).

28

29

4.2 GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Tabel 4.2 Distribusi tanggapan responden terhadap kuesioner tingkat pengetahuan tentang IBD Benar Tidak Tahu Salah

mencegah perburukan penyakit Crohn

yang parah bertahan cukup lama

usus

muncul kembali setelah beberapa tahun

pasien dengan gejala ringan

pasien kolitis ulseratif

pembedahan

No. Pertanyaan

n % n % n %

Rektum adalah bagian dari kolon.

1. Rektum dimulai sekitar 15 cm dari anus dan berakhir di anus

94 87,0 3 2,8 11 10,2

2. Berhenti merokok penting untuk

96 88,9 8 7,4 4 3,7

3. Anemia dapat terjadi jika inflamasi

99 91,7 2 1,9 7 6,5

4. IBD dapat melibatkan organ selain dari

69 63,9 10 9,3 29 26,9

5. IBD disebut sembuh jika gejala tidak

51 47,2 30 27,8 27 25

Pemberian steroid jangka panjang

6. dianjurkan untuk meminimalisasi 51 47,2 15 13,9 42 38,9 inflamasi yang berulang

Pemeriksaan darah secara berkala diindikasikan pada pasien yang

7. mendapat obat imunosupresan, seperti 92 85,2 13 12,0 3 2,8 azathioprine, karena dapat terjadi

penurunan jumlah leukosit

8. Agen biologis terutama digunakan pada 62 57,4 32 29,7 14 13,0 Supositori atau enema digunakan untuk

9. mengobati inflamasi sekum pada 65 60,1 21 19,4 22 20,4 Kolostomi permanen dilakukan jika ada

10. indikasi terapi bedah pada pasien kolitis 93 ulseratif

86,1 9 8,3 6 5,6

Pasien dengan penyakit Crohn pada

11. usus halus dapat sembuh setelah 61 56,5 22 20,4 25 23,1

Berdasarkan tabel 4.2, dari 11 pertanyaan kuesioner, responden cenderung banyak memilih pilihan “Benar”. Pada beberapa pertanyaan, seperti pertanyaan pada nomor 5 dan 8, terdapat sekitar 30 orang yang memilih pilihan “Tidak Tahu”.

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan mahasiswa

Tingkat pengetahuan Jumlah (n) Persentase (%)

Kurang 64 59.3

Cukup 36 33.3

Baik 8 7.4

Total 108 100

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari 108 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner, terdapat 64 orang (59.3%) memiliki pengetahuan kurang, 36 orang (33.3%) memiliki pengetahuan cukup dan hanya 8 orang yang memiliki pengetahuan baik (7.4%). Sehingga dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa tentang inflammatory bowel disease mayoritas masih berpengetahuan kurang. Hal ini berbeda dengan penelitian Yoon et al yang menemukan bahwa dari 141 orang mahasiswa sekitar 52,5% yang memiliki pengetahuan tentang Inflammatory Bowel Disease yang baik (Yoon et al., 2019).

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karena topik IBD dipelajari pada semester lima sehingga sampel yang pada saat pengambilan data sedang duduk di semester tujuh kebanyakan lupa akan topik tersebut dan hanya sedikit mahasiswa yang memiliki kemauan untuk mengulang kembali materi tentang IBD.

Tabel 4.4 Gambaran tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin Tingkat Pengetahuan Total (%)

Kurang (%) Cukup (%) Baik (%)

Laki-Laki 19 (61.3%) 10 (32.3%) 2 (6.5%) 31 (100%) Perempuan 45 (58.4%) 26 (33.8%) 6 (7.8%) 77 (100%) Total 64 (59.3%) 36 (33.3%) 8 (7.4%) 108 (100%)

31

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa dari 108 responden yang telah mengisi kuesioner, terdapat 19 orang (61.3%) berjenis kelamin laki-laki memiliki pengetahuan kurang, diikuti 10 orang (32.3%) memiliki pengetahuan cukup dan sejumlah 2 orang (6.5%) memiliki pengetahuan baik. Sementara itu, pada mahasiswa berjenis kelamin perempuan terdapat 45 orang (58.4%) memiliki pengetahuan kurang, kemudian diikuti 26 orang (33.8%) berpengetahuan cukup dan sejumlah 6 orang berpengetahuan baik (7.8%). Dari hasil penelitian Danion et al pada tahun 2018, didapati bahwa jumlah tingkat pengetahuan IBD yang kurang dijumpai lebih banyak pada jenis kelamin laki – laki dibandingkan jenis kelamin perempuan. Hasil ini sesuai dengan tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa proporsi tingkat pengetahuan IBD yang kurang dijumpai lebih besar pada kelompok responden berjenis kelamin laki – laki dengan persentase sebesar 61.3% (Danion et al., 2018). Hal ini disebabkan kemungkinan oleh karena responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak memanfaatkan smartphone untuk mencari lebih dalam mengenai topik yang dipelajari saat proses perkuliahan, termasuk IBD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 64 orang (59,3%) memiliki pengetahuan kurang, 36 orang (33,3%) memiliki pengetahuan cukup dan 8 orang yang memiliki pengetahuan baik (7,4%).

2. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden yang mengisi kuesioner berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 77 orang dengan persentase 71,3% dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dengan persentase 28,7%.

3. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara berjenis kelamin perempuan yang mengisi kuesioner mayoritas memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang Inflammatory Bowel Disease yaitu sebanyak 45 orang dengan persentase 58,4% sedangkan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki yang berpengetahuan kurang sebanyak 19 orang atau 61,3%.

5.2 SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menganalisis lebih dalam faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang IBD.

2. Bagi insan pendidikan fakultas kedokteran agar mendalami dan lebih memperhatikan ilmu pengetahuan terkait kedokteran, khususnya IBD.

3. Bagi layanan kesehatan disarankan untuk lebih menyosialisasikan informasi mengenai IBD kepada masyarakat umum.

32

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, B. P., Ahmed, T., & Ali, T. (2017). Inflammatory Bowel Disease:

Pathophysiology and Current Therapeutic Approaches. Handbook of

Experimental Pharmacology, 239, 115–146.

https://doi.org/10.1007/164_2016_122

Aubrey-Jones, D. (n.d.). The Colon. Retrieved May 7, 2021, from https://teachmeanatomy.info/abdomen/gi-tract/colon/

Conrad, K., Roggenbuck, D., & Laass, M. W. (2014). Diagnosis and classification of ulcerative colitis. Autoimmunity Reviews, 13(4–5), 463–466.

https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.01.028

Danion, P., Buisson, A., Roblin, X., Mathieu, N., Charlois, A. L., Borgerding, J.

N., Williet, N., del Tedesco, E., Flourié, B., Nancey, S., & Boschetti, G.

(2018). IBD-INFO Questionnaire: A Multicenter French Up-to-Date Survey of Patient Knowledge in Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases, 24(5), 943–952. https://doi.org/

Flynn, S., & Eisenstein, S. (2019). Inflammatory Bowel Disease Presentation and Diagnosis. Surgical Clinics of North America, 99(6), 1051–1062.

https://doi.org/10.1016/j.suc.2019.08.001

Hall, J. E. (2016). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed.).

Philadelphia: Elsevier

Jones, O. (2020). Small Intestine. Retrieved May 7, 2021, from https://teachmeanatomy.info/abdomen/gi-tract/small-intestine/

Kahai, P., Mandiga, P., Wehrle, C. J., & Lobo, S. (2020). Anatomy, Abdomen and Pelvis, Large Intestine. Retrieved May 7, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470577/

Mahadevan, V. (2017). Anatomy of the caecum, appendix and colon. Surgery (Oxford), 35(3), 115–120. https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2017.01.014 Malik, T. A. (2015). Inflammatory Bowel Disease. Surgical Clinics of North

America, 95(6), 1105–1122. https://doi.org/10.1016/j.suc.2015.07.006

Mentella, M. C., Scaldaferri, F., Pizzoferrato, M., Gasbarrini, A., & Miggiano, G.

A. D. (2020). Nutrition, IBD and Gut Microbiota: A Review. Nutrients, 12(4), 944. https://doi.org/10.3390/nu12040944

Mescher, A. L. (2018). Junqueira’s Basic Histology Text & Atlas 15th Edition (15th ed.). New York: McGraw-Hill

Ng, S. C., Kaplan, G. G., Tang, W., Banerjee, R., Adigopula, B., Underwood, F.

E., … Sung, J. J. Y. (2019). Population Density and Risk of Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Population-Based Study in 13 Countries or Regions in Asia-Pacific. American Journal of Gastroenterology, 114(1), 107–

115. https://doi.org/10.1038/s41395-018-0233-2

Petagna, L., Antonelli, A., Ganini, C., Bellato, V., Campanelli, M., Divizia, A., … Sica, G. S. (2020). Pathophysiology of Crohn’s disease inflammation and recurrence. Biology Direct, 15(1), 23. https://doi.org/10.1186/s13062-020- 00280-5

Shapiro, J. M., Subedi, S., & LeLeiko, N. S. (2016). Inflammatory Bowel Disease.

Pediatrics in Review, 37(8), 337–347. https://doi.org/10.1542/pir.2015-0110

33

Sherwood, L. (2013). Human Physiology: From Cells to Systems (8th ed.).

Belmont: Cengage Learning

Talley, N. J., Abreu, M. T., Achkar, J.-P., Bernstein, C. N., Dubinsky, M. C., Hanauer, S. B., … Moayyedi, P. (2011). An Evidence-Based Systematic Review on Medical Therapies for Inflammatory Bowel Disease. American

Journal of Gastroenterology, 106, S2–S25.

https://doi.org/10.1038/ajg.2011.58

Torres, J., Mehandru, S., Colombel, J.-F., & Peyrin-Biroulet, L. (2017). Crohn’s disease. The Lancet, 389(10080), 1741–1755. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(16)31711-1

U. S. National Institutes of Health National Cancer Institute. (n.d.). SEER Training Modules. Retrieved May 7, 2021, from https://training.seer.cancer.gov Vaskovic, J. (2021). Small Intestine. Retrieved May 7, 2021, from

https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-small-intestine

Volk, N., & Lacy, B. (2017). Anatomy and Physiology of the Small Bowel.

Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America, 27(1), 1–13.

https://doi.org/10.1016/j.giec.2016.08.001

Wright, E. K., Ding, N. S., & Niewiadomski, O. (2018). Management of inflammatory bowel disease. Medical Journal of Australia, 209(7), 318–323.

https://doi.org/10.5694/mja17.01001

Yoon, H., Yang, S. K., So, H., Lee, K. E., Park, S. H., Jung, S. A., Choh, J. H., Shin, C. M., Park, Y. S., Kim, N., & Lee, D. H. (2019). Development, validation, and application of a novel tool to measure disease-related knowledge in patients with inflammatory bowel disease. Korean Journal of Internal Medicine, 34(1), 81–89. https://doi.org/10.3904/kjim.2017.104 Yu, Y. R., & Rodriguez, J. R. (2017). Clinical presentation of Crohn’s, ulcerative

colitis, and indeterminate colitis: Symptoms, extraintestinal manifestations, and disease phenotypes. Seminars in Pediatric Surgery, 26(6), 349–355.

https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2017.10.003

Zhang, Y.-Z. (2014). Inflammatory bowel disease: Pathogenesis. World Journal of Gastroenterology, 20(1), 91. https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i1.91