PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN

SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK

TESIS

Oleh

JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO

067022007/TK

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

Justaman Arifin Karo-Karo : Pemanfaatan Buah Sawit Sisa Sortiran Sebagai Sumber Bahan Baku Asam Lemak, 2009

PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN

SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Teknik

dalam Program Studi Magister Teknik Kimia

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO

067022007/TK

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK

Nama Mahasiswa : Justaman Arifin Karo Karo Nomor Pokok : 067022007

Program Studi : Teknik Kimia

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia) (Rondang Tambun, ST, MT)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Direktur,

(Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia)` (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)

Telah diuji pada : Tanggal 10 Maret 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

K e t u a : Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia A n g g o t a : 1. Rondang Tambun, ST, MT

2. Dr. Halimatuddahliana, ST, M.Sc 3. Dr. Rumondang Bulan,MS

ABSTRAK

Buah sawit sisa sortiran adalah buah sawit yang sudah melewati waktu panen TBS (tandan buah segar) dengan kadar asam lemaknya yang tinggi. Bila buah sawit sisa sortiran ini diolah dengan TBS akan menurunkan kualitas CPO (crude palm oil) yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan bahan baku buah sawit sisa sortiran untuk menghasilkan asam lemak. Penelitian ini memvariasikan 3 (tiga) faktor (perlakuan), ketiga faktor masing-masing dengan 3 (tiga) taraf. Faktor pertama adalah perlakuan buah sawit dengan 3 (tiga) taraf yaitu buah sawit tidak dilukai, buah sawit dilumatkan dan buah sawit dimemarkan. Faktor kedua adalah penambahan air terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu 0, 20 dan 40% dari buah sawit. Faktor ketiga adalah lama penyimpanan terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu 0, 24 dan 48 jam. Pada penelitian ini, perolehan kadar asam lemak yang dapat dicapai 100 %. Kondisi optimum ini diperoleh pada perlakuan buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan dengan waktu tanpa penyimpanan atau 0 hari (langsung diproses) dan penambahan air 20 % dari buah sawit.

Kata Kunci: Buah sawit sisa sortiran, asam lemak, enzim lipase, enzimatik.

ABSTRACT

Residual palm sorted is a kind of seed palm which passed harvest term TBS (fresh stem of palm) with high content of fatty acid. If this residual palm sorted was processed together with TBS, it will decrease the quality of CPO (crude palm oil) This research use row material of residual palm sorted to produce fatty acid. This research use 3 (three) variable factors (treatment) which have 3 (three) levels. The first factor is treatment of seed palm with 3 (three) levels they are unbroken seed palm, blended seed palm, and hammered seed palm. The second factor is additional water at 3 (three) levels, they are 0, 20 and 40 % from seed palm. The third factor is saving time with 3 (three) levels, they are 0, 24 and 48 hours.. According to this research grade, fatty acid was obtained 100 %. This optimum condition was obtained by blended residual palm sorted without fermentation (0 day ) or direct process and additional water 20 %.

Key words : residual palm sorted, fatty acid, lipase enzyme, enzymatic.

KATA PENGANTAR

Pujian hanya berhak disampaikan kepadaNya, karena hanya Allah SWT yang

sanggup menyangga segala macam pujian yang ditujukan kepadaNya. Teriring pula

ucapan Alhamdulillahi rabbil’alamin atas segala karunianya sehingga penyusunan

tesis ini yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan

pendidikan Magister Teknik Kimia. Tulisan ini berjudul ”Pemanfaatan Buah sawit

sisa sortiran sebagai sumber bahan baku asam lemak”.

Dalam menyusun tesis ini, saya menerima banyak bantuan, bimbingan dan

fasilitas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H,

SpA(K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang dijabat oleh

Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc atas kesempatan menjadi mahasiswa

Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

3. Prof.Dr.Ir.Setiaty Pandia, Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia,

Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing

4. Dr.Halimatuddahliana,ST,MSc selaku sekretaris Program studi Magister

Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara

5. Rondang Tambun, ST, MT selaku anggota komisi Pembimbing

6. Baristand Industri Medan yang telah memfasilitasi penulis

7. Staf pengajar Magister Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara

8. Kedua orang tua penulis untuk setiap dukungannya

9. Istri dan kedua anak penulis dalam motivasi serta setiap dukungannya

10.Seluruh rekan Magister Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara

Sesudahnya saya memohon nasehat dan saran, karena tulisan ini

membutuhkan banyak perbaikan untuk perkembangannya. Mudah mudahan Allah

membukakan hati saya untuk mau menerima nasehat dan mampu melaksanakannya.

Medan, Pebruari 2009

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Justaman Arifin Karo Karo

Tempat/ Tanggal Lahir : Guru Kinayan, 11 Januari 1964

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : Tahun 1972 masuk SD Swasta Sapta Marga, Selayang,

Kec. Selesai Kab. Langkat Sumut, tamat tahun 1977

dan melanjutkan ke SMP Nasional Selayang Kec.

Selesai dan tahun 1978 pindah ke SMP Persiapan

Selesai dan Ujian akhir di SMP Negeri 2 Binjai, tamat

tahun 1981 dan kemudian tahun 1981 melanjutkan ke

SMA Negeri 2 Medan, tamat tahun 1984. Tahun 1984

masuk ke Fakultas Teknik Unsyiah (Universitas Syiah

Kuala) Banda Aceh Jurusan Teknik Kimia dan tamat

Sarjana Teknik Kimia (S1), Universitas Syiah Kuala,

Banda Aceh, tahun 1990 dengan menyelesaikan

Penelitian serta Tugas Akhir di ITS (Institut Teknologi

Sepuluh Nopember) Surabaya, tamat tahun 1990. Dan

kemudian tahun 1997 mengikuti pendidikan Waste

Water Treatment, di Universitas Bremen, Jerman,

tamat tahun 1998. Pada tahun 2006, penulis

memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan

Pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara pada Program Studi Magister Teknik

Kimia.

Riwayat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (sebagai Tenaga peneliti) pada

Balai Litbang Industri Banda Aceh, dari tahun 1991 s/d

tahun 2000 kemudian Pegawai Negeri Sipil (sebagai

Tenaga peneliti) di Baristand Industri Medan dari tahun

2000 s/d sekarang

Status keluarga : Kawin

Nama istri : Risma, SE

Jumlah Anak : 2 (dua) orang, Anak Nomor 1 (satu) bernama Lailatul

Fitri Br Karo, 04-03-1995, Kelas 2 (dua) SMPN 1

Medan, Anak Nomor 2 (dua), bernama M. Syawal

Karo Karo, 30-12-2000, Kelas 2 (dua) SDN 84 Helvetia

Medan

Nama Orang Tua

Ayah : S. Burhanuddin Karo Karo

Ibu : Hamidah Br Sembiring Gurukinayan

Jumlah saudara : 6 (enam) bersaudara dan penulis anak nomor 3 (tiga).

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 5

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 6

II . TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1. Kelapa Sawit ... ... 8

2.2. Asam Lemak ... ... 9

2.3. Enzim ... ... 14

2.4. Perkembangan Asam Lemak pada Buah Kelapa Sawit... ... 16

2.5. Kinetika Reaksi ... ... 19

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 24

3.1. Tempat dan Waktu ... 24

3.2. Bahan Penelitian ... 24

3.3. Alat-alat Penelitian ... 24

3.4. Rancangan Percobaan ... 25

3.5. Prosedur Percobaan ... 25

3.6. Pengolahan Data ... 28

3.7. Pengujian Hasil Percobaan ... 28

3.8. Jadwal Penelitian ... 29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAAN ... 30

4.1. Hasil Penelitian ... 30

4.2. Pembahasan ... 34

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

5.1 Kesimpulan ... 52

5.2 Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 54

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1 Persentase Kandungan Asam Lemak pada beberapa Minyak Nabati ... 10

2 Industri Asam Lemak di Indonesia ... 10

3 Kadar Asam lemak bebas pada minyak setelah penumbukan ... 17

4 Kadar Asam lemak bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk 18 5 Harga Km beberapa Enzim ... 23

6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ... 29

7 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai ... 30

8 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan ... 30

9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan ... 31

10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai 31 11 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan . 32 12 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan 32

13 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai ... 33

14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dilumatkan ... 33

15 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan ... 33

16 Kadar air dan densitas asam lemak untuk waktu hidrolisa 0 (nol) hari dengan berbagai variabel penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran ... 34

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

1 Pembuatan Asam lemak dari Kelapa Sawit ... 14

2 Pengaruh konsentrasi Enzim terhadap kecepatan reaksi ... 20

3 Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi ... 21

4 Grafik persamaan Lineweaver-Burk ... 22

5 Diagram Alir Percobaan... 27

6 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai ... 35

7 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai 36

8 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai ... 38

9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan ... 39

10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan . 41 11 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sortiran dilumatkan 42 12 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sortiran dimemarkan ... 44

13 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sortiran dimemarkan ... 45

14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan ... 46

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

A. Data Pengamatan Perolehan Asam Lemak ... 57

B. Tahap-tahap Percobaan ... 59

C. Hasil Analisa Asam Lemak dengan metoda GC ... 61

D. Pohon Kelapa Sawit ... 88

E. Pohon Industri Turunan Minyak Sawit ... 89

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati yang sangat

potensial khususnya sebagai oleopangan dan oleokimia. Sebagai bahan oleopangan,

minyak kelapa sawit umumnya digunakan untuk minyak goreng, margarin, vanaspati

dan pengganti lemak cokelat (cocoa butter), sedangkan sebagai bahan nonpangan

(oleokimia) dapat berupa asam lemak, gliserin, sabun, deterjen, pelumas, plastisizer,

kosmetik dan alternatif bahan bakar diesel.

Dengan memperhatikan letak geografis, sumber daya lahan serta sumber daya

manusia, maka kelapa sawit dapat menjadi suatu komoditi andalan untuk agribisnis di

Indonesia. Pada umumnya di Indonesia, produk utama dari kelapa sawit ini adalah

untuk minyak goreng (makan), dan para produsen minyak sawit biasanya menjual

produknya dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) atau

langsung menjualnya dalam bentuk tandan buah segar (TBS). Melihat hal ini, perlu

diberi perhatian terhadap peningkatan nilai tambah minyak sawit dengan merubahnya

menjadi oleopangan dan oleokimia. Pada akhir-akhir ini oleopangan dan oleokimia

dari bahan nabati lebih disenangi para konsumen dibandingkan dengan oleopangan

dan oleokimia yang berasal dari hewan atau bahan sintetik, karena sifatnya yang

mudah terurai di lingkungan oleh mikroorganisme dan harganya yang lebih murah.

Salah satu produk oleokimia yang dapat diperoleh dari minyak sawit adalah

pada tahun-tahun mendatang, karena asam lemak ini banyak dipakai pada berbagai

industri seperti industri ban, kosmetik, plastik, cat, farmasi, deterjen dan sabun. Oleh

karena itu, perlu dilakukan suatu langkah dalam pemenuhan asam lemak di Indonesia.

Selama ini penyebab utama kurangnya minat para pengusaha untuk memproduksi

asam lemak adalah karena proses pembuatnya yang dinilai tidak ekonomis, dan juga

karena minyak sawit pada saat ini sudah memiliki pangsa pasar yang baik sebagai

bahan minyak makan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera

Utara, 2007).

Dari data lapangan PKS setelah dilakukan penyortiran TBS (tandan Buah

segar) diperoleh buah sawit sisa sortiran lebih kurang sebesar 7-10 % dari kapasitas

giling PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang besarnya 30 ton TBS perjam, sehingga buah

sawit sortiran yang dihasilkan sebanyak 2-3 ton per jam (PKS Padang Brahrang,

Selesai, PTPN II, 2005). Selama ini buah sawit sortiran yang digunakan di PKS

mempengaruhi kualitas CPO yang dihasilkan. Jadi CPO yang dihasilkan bermutu

rendah yang akhirnya mempengaruhi biaya proses dan nilai harga jual dari CPO di

pasaran Nasional dan Internasional sehingga merugikan pihak manajemen PKS dan

petani. Selain itu buah sawit sortiran juga banyak terdapat di lahan petani akibat dari

panen yang terlambat serta akibat dari pengangkutan yang terlambat.

Pihak manajemen PKS dalam usahanya menangani buah sawit sortiran ini

adalah mempercepat waktu tranportasi dari lapangan ke PKS dan penyortiran yang

selektif. Buah sawit sortiran ini terjadi akibat dari panen terlalu dini, panen terlalu

sehingga buah sawit sortiran tidak dapat dihindari terutama TBS yang berasal dari

perkebunan sawit rakyat. Selama ini buah sawit sortiran dijual kepihak lain dengan

harga murah sebesar 30-40 % dari harga TBS segar (PKS Padang Brahrang, Selesai,

PTPN II, 2005). Jika hal ini terus berlanjut yang akhirnya akan dapat merugikan

pihak petani maupun pihak PKS. Selain itu dewasa ini isu mengenai industri

oleokimia yang ramah lingkungan sangat populer akibat banyaknya produk turunan

dari buah sawit yang siap untuk menggeser produk petrokimia yang kurang ramah

lingkungan. Oleh karena itu perlu dicari bahan alternatif dan proses yang

menghasilkan oleokimia yang tidak merusak lingkungan, dengan kata lain yang

mudah terurai di lingkungan.

Selama ini asam lemak diperoleh dengan cara menghidrolisa minyak sawit

pada suhu tinggi yaitu 240-260 oC dan tekanan 45-50 bar ataupun secara enzimatik.

Ditinjau dari segi teknik dan ekonomi, kedua cara ini dinilai kurang efisien karena

memerlukan terlebih dahulu satu pabrik pengolahan untuk memproduksi CPO

sebagai bahan bakunya. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan penelitian proses

pembuatan asam lemak alternatif yang lebih murah, yaitu memproduksi secara

langsung asam lemak dari buah kelapa sawit sisa sortiran, dengan cara mengaktifkan

enzim lipase yang terdapat pada buah sawit sisa sotiran.

Dari penelitian Tambun (2002), asam lemak dapat diperoleh melalui hidrolisa

buah sawit segar secara langsung dengan mengaktifkan enzim lipase, yang terdapat

pada buah kelapa sawit segar. Penelitian ini mengkaji alternatif proses yang akan

kelapa sawit secara enzimatik, yaitu dengan cara mengaktifkan enzim lipase yang

terdapat pada buah kelapa sawit segar. Hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut

adalah dengan tingkat konversi hidrolisa sampai 54,446 % dalam waktu 24 jam. Hasil

ini dicapai pada suhu kamar 28 oC, tekanan 1 atm dan penambahan air 40% dari

massa mesokarp.

Melihat kondisi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk

memanfaatkan buah sawit sisa sortiran sebagai bahan baku asam lemak. Penelitian

ini dilakukan mencakup teknologi proses pembuatan asam lemak dengan cara

mengaktifkan enzim lipase yang terkandung pada buah sawit. Adapun manfaatnya

adalah sebagai informasi dan untuk dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam skala

industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari buah sawit sisa sortiran,

tumbuhnya industri pembuatan asam lemak, dan dapat menambah nilai ekonomis dari

buah sawit sisa sortiran serta bahan alternatif untuk menghasilkan produk asam lemak

yang memenuhi syarat SNI (Standar Nasional Indonesia).

1.2 Perumusan Masalah

Selama ini produksi asam lemak dari kelapa sawit diperoleh dengan cara

hidrolisa minyak sawit dengan menggunakan air pada suhu sekitar 240 oC – 260 oC

dan tekanan 45 - 50 bar. Cara lain yang digunakan adalah dengan menghidrolisa

minyak sawit secara enzimatik, yaitu dengan menggunakan enzim lipase. Ditinjau

dari segi ekonomi dan teknik, kedua cara ini dinilai kurang efesien karena untuk

pembuatan asam lemak ini diperlukan terlebih dahulu satu pabrik pengolahan buah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk mengatasi hal ini, maka perlu

dikaji suatu alternatif proses pembuatan asam lemak yang lebih murah, maka dapat

dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu, seberapa besar kemungkinan buah

sawit sisa sortiran dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber bahan baku asam

lemak dengan proses hidrolisa langsung menggunakan enzim lipase yang ada pada

buah sawit itu sendiri.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi terbaik pada rentang penelitian (waktu

penyimpanan atau waktu hidrolisa, penambahan air dan perlakuan

buah pada proses hidrolisa langsung dengan menggunakan bahan baku

buah sawit sisa sortiran untuk menghasilkan produk asam lemak.

2. Untuk mengetahui jumlah asam lemak yang dihasilkan dan jenis asam

lemak serta komposisinya pada kondisi operasi terbaik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian ini sebagai informasi tentang teknologi

alternatif proses dalam mengolah buah sawit sisa sortiran untuk

menghasilkan produk asam lemak.

2. Sebagai informasi bagi dunia industri yang menggunakan bahan baku

1.5Ruang Lingkup Penelitian 1.5.1 Skala yang Digunakan

Percobaan dan pengujian dilakukan dalam skala laboratorium sesuai dengan

parameter-parameter yang telah ditetapkan dan variabel percobaan yang dilakukan

seperti di bawah ini. Sampel (buah sawit) yang digunakan diambil dari petani sawit di

lapangan. Sampel untuk percobaan adalah buah sawit brondolan yaitu buah sawit

yang telah masak dan sudah jatuh ditanah dan mulai membusuk.

1.5.2 Variabel Percobaan dan Parameter Uji Variabel yang diamati terdiri dari :

a. Variabel tetap

Temperatur : 28 oC (temperatur kamar)

Tekanan : 1 atm

b. Variabel tidak tetap (berubah)

Penambahan air : 0 %, 20%, dan 40 % berat buah sawit sisa sortiran

Perlakuan buah : buah sawit tanpa pelukaan, buah sawit dilumatkan

dan buah sawit dimemarkan

Waktu reaksi : 0 hari, 1 hari dan 2 hari

1.5.3 Metoda yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode hidrolisa secara langsung buah kelapa

sawit sortiran dengan memanfaatkan dan mengaktifkan enzim lipase. Enzim lipase

tersebut sebagai biokatalisator yang terdapat pada buah kelapa sawit, merupakan

suatu alternatif proses yang dilakukan untuk memperoleh asam lemak. Enzim lipase

yang terdapat pada buah kelapa sawit diaktifkan dalam menghidrolisa trigleserida

menjadi asam lemak dan gliserol. Produk asam lemak yang diperoleh dianalisa

dengan instrumen Gas Chromatografi (GC). Standar produk asam lemak yang

digunakan adalah Standar Nasional Indonesia untuk analisa asam lemak bebas, kadar

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guinnensis Jacq) adalah salah satu dari

beberapa tanaman golongan palm yang dapat menghasilkan minyak dan asam lemak.

Kelapa sawit dikenal terdiri dari empat macam tipe atau varietas yaitu type

Macrocarya, Dura, Tenera dan Pisifera. Masing-masing tipe dibedakan berdasarkan

tebal tempurung. Warna daging buah adalah putih kuning diwaktu masih muda dan

berwarna jingga setelah buah menjadi matang. Daerah penanaman kelapa sawit di

Indonesia adalah daerah Jawa Barat, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera

Utara, Aceh dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Negara penghasil kelapa

sawit selain Indonesia adalah Malaysia, Nigeria dan Amerika Tengah. Saat ini

Indonesia penghasil buah sawit nomor satu di dunia kemudian diikuti Malaysia (Pusat

Penelitian Kelapa Sawit Medan, 2007).

Bahan untuk mendapatkan minyak dan asam lemak adalah buah sawit. Buah

yang baik berasal dari tandan buah yang sudah matang sempurna. Di stasiun

penggilingan buah dilakukan sortasi tandan buah yaitu untuk memisahkan tandan

buah berdasarkan fraksi. Tandan buah yang telah dipanen sebaiknya tidak mengalami

masa penyimpanan. Dengan kata lain bahwa tandan buah setelah dipanen segera

diolah. Lama penyimpanan sebaiknya tidak lebih dari dua hari, sebab penyimpanan

yang lebih lama akan merusak minyak. Dalam hal ini tandan buah segar akan makin

banyak mengandung asam lemak.

2.2 Asam Lemak

Asam lemak disebut juga asam alkanoat atau asam karboksilat. Secara umum

rumus molekulnya adalah CnH2nO2 dan rumus umumnya adalah R-COOH dan rumus

bangunnya adalah mempunyai gugus fungsi R-C-OH. Klasifikasi asam lemak terdiri

dari 2 bagian : yaitu asam lemak jenuh (saturated) dan asam lemak tak jenuh

(unsaturated). Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang atom karbonnya memiliki

ikatan jenuh (ikatan tunggal) dan asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang atom

karbonnya memiliki ikatan rangkap.

Asam lemak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti kelapa sawit,

kelapa, jagung, kedelai, biji jarak dan biji bunga matahari. Sedangkan asam lemak

sintetik dapat diperoleh dari industri petrochemical. Dalam penggunaannya, asam

lemak memegang peranan penting pada industri kimia oleo, seperti pada indsutri ban,

sabun, detergent, alkohol lemak, polimer, amina, kosmetik dan farmasi.

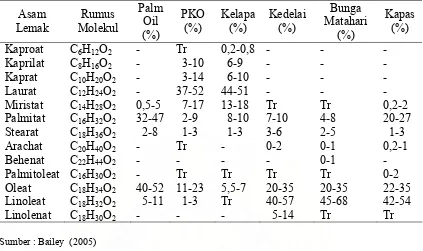

Kandungan asam lemak pada beberapa sumber minyak nabati dapat dilihat

Tabel 1 Persentase Kandungan Asam lemak pada beberapa minyak nabati

Di Indonesia sudah ada beberapa industri asam lemak yang didirikan, yang

terbesar di pulau Sumatera khususnya di Sumatera Utara dan selainnya di pulau

Jawa. Data mengenai nama perusahaan, lokasi dan kapasitas produksi dari industri

asam lemak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Industri Asam lemak di Indonesia

No Nama Perusahaan Lokasi Kapasitas Produksi

(Tahun 2007) 1 PT. Aribhawana Utama

Asam lemak dapat juga dibuat dari buah kelapa sawit tanpa terlebih dahulu

mengolahnya menjadi minyak kelapa sawit, dengan proses hidrolisa langsung buah

sawit sortiran dengan bantuan enzim lipase sebagai biokatalisator yang terdapat pada

buah kelapa sawit. Hidrolisa dengan mengaktifkan enzim lipase yang terdapat pada

buah kelapa sawit jika ditinjau dari segi ekonomi dan teknik sangat baik sekali,

karena sesuai tujuannya yaitu untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol, maka

proses ini tidak perlu lagi melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap TBS

(tandan buah segar) menjadi minyak CPO (Crude Palm Oil).

Hidrolisa minyak dengan H2O merupakan metode yang umum dipakai untuk

menghasilkan asam lemak. Reaksi ini akan menghasilkan gliserol sebagai produk

samping. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

CH2RCOO CH2OH

CHRCOO + 3 H2O ←⎯→ CHOH + 3 RCOOH

CH2RCOO CH2OH

Trigliserida Air Gliserol Asam lemak

Reaksi ini dilakukan pada suhu 240 oC – 260 oC dan tekanan 45 – 50 bar.

Pada proses ini derajat pemisahan mampu mencapai 99%. Hal yang membuat proses

ini kurang efesien adalah karena proses ini memerlukan energi yang cukup besar dan

komponen-komponen minor yang ada di dalamnya seperti -karoten mengalami

kerusakan.

Hidrolisa minyak secara enzimatik dilakukan dengan cara immobilized enzim

dibandingkan dengan proses hidrolisa minyak dengan H2O pada suhu dan tekanan

tinggi. Pada proses ini, kekurangannya adalah pemakaian enzim lipase yang sangat

mahal. Reaksi yang terjadi pada proses hidrolisa secara enzimatik adalah sebagai

berikut :

CH2RCOO CH2OH

lipase

CHRCOO + 3 H2O ←⎯→ CHOH + 3 RCOOH

CH2RCOO CH2OH

Trigliserida Air Gliserol Asam lemak

Reaksi ini dilakukan pada kondisi optimum aktifitas enzim lipase yaitu pada

suhu 35 oC dan pH 4,7-5. Derajat pemisahan pada proses ini mampu mencapai 90%.

Hidrolisa secara langsung buah kelapa sawit sortiran dengan mengaktifkan

enzim lipase sebagai biokatalisator yang terdapat pada buah kelapa sawit merupakan

suatu alternatif proses yang dapat dilakukan untuk memperoleh asam lemak. Enzim

lipase yang terdapat pada buah sawit akan membantu air dalam menghidrolisa

trigleserida menjadi asam lemak dan gliserol.

Jika proses ketiga dibandingkan dengan proses pertama dan kedua, memiliki

kelebihan dan kekurangan, antara lain :

1. Hidrolisa minyak sawit dengan air pada suhu dan tekanan tinggi mampu

menghasilkan pemisahan asam lemak dengan gliserol sampai 99%, tetapi

proses ini menggunakan minyak yang telah diolah dari tandan, disamping itu

juga dapat merusak komponen-komponen minor yang dapat terdapat dalam

2. Pada Proses hidrolisa minyak secara enzimatik, kebutuhan energi relatif kecil,

kekurangan dari proses ini adalah harga enzim lipase yang sangat mahal.

Pemakaian enzim lipase secara berulang-ulang dapat dilakukan, tetapi hal ini

memerlukan tambahan proses untuk mendapatkan enzim lipase yang

mempunyai kemampuan yang sama seperti semula. Di samping itu, karena

sifat enzim yang sangat sensitif terhadap temperatur dan pH, maka

kemungkinan kerusakan pada enzim lipase secara tiba-tiba tentu saja dapat

terjadi, sementara pemenuhan enzim lipase ini relatif sulit dilakukan karena

faktor biaya dan supplier enzim lipase yang terbatas di pasaran.

3. Hidrolisa dengan mengaktifkan enzim lipase yang terdapat pada buah kelapa

sawit jika ditinjau dari segi ekonomi dan teknik sangat baik sekali, karena

sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol,

maka proses ini tidak perlu lagi melakukan pengolahan terlebih dahulu

terhadap tandan buah segar menjadi minyak. Tetapi, sampai saat ini penelitian

di bidang pemanfaatan buah sawit ini belum banyak yang dipublikasikan.

Diagram proses tentang pembuatan asam lemak dari bahan baku buah kelapa

Buah

Gambar 1 Pembuatan asam lemak dari kelapa sawit

2.3 Enzim

Suatu sel tumbuhan mengandung lebih kurang 5-50x108 molekul enzim.

Enzim-enzim ini masing-masing bergaris tengah antara 20-100 A0, berat molekunya

10.000 sampai beberapa juta Dalton, dan tersusun dari asam-asam amino sebanyak

100 sampai 10.000 buah.

Enzim atau disebut juga fermen merupakan suatu golongan biologis yang

sangat penting dari protein. Enzim disebut biokatalisator karena semua perombakan

zat makanan dalam organisme hanya dapat terjadi jika didalamnya terdapat enzim.

Zat-zat yang diuraikan oleh enzim digolongkan sebagai substrat. Fungsi enzim pada

umumnya dapat merombak sesuatu zat dalam bentuk yang lebih kecil untuk

kemudian diuraikan menjadi zat-zat yang siap diresorpsi.

Jika suatu enzim mengalami perubahan dalam bentuknya, misalnya denaturasi

(perusakan), maka struktur kimianya sebagai protein atau proteida akan mengalami

masih terdapat lengkap. Bagian enzim sebagai pembawa protein disebut apo-enzim

dan yang bersifat katalitik disebut ko-enzim.

Dalam ko-enzim terdapat daya kerja yang spesifik, karena itu enzim disebut

juga biokatalisator yang spesifik atau katalisator biospesifik. Suatu ko-enzim dapat

mengkatalisi suatu substrat secara berulang kali. Oleh sebab itu enzim terdiri atas

pembawa protein (koloidal) dan gugus prostetis atau ko-enzim, maka reaksi kimianya

dapat ditulis sebagai berikut :

apo-enzim + ko-enzim holo-enzim

Ko-enzim sebagai golongan yang aktif secara kimiawi bersifat katalitik dan

dapat dirubah. Di sini sifat katalitiknya berlainan, seperti yang kita ketahui bahwa

status katalisator tidak mengalami perubahan dalam reaksinya, tetapi pada

biokatalisator terjadi perubahan, tetapi setelah itu terdapat reaksi yang sekunder

dengan enzim kedua, sehingga keadaan semula dipulihkan kembali. Pembawa protein

bertanggung jawab terhadap berlangsungnya daya komponen ko-enzim, yaitu pusat

semua aktifitas dan ko-enzim tersebut merupakan organ pelaksana terjadinya

perubahan-perubahan (reaksi) dalam metabolisma. Molekul-molekul yang mengalami

perubahan ini adalah substrat. Protein (pembawa) menentukan molekul-molekul yang

mana dapat bereaksi dengan ko-enzim sebagai partner reaksinya.

Enzim dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian, antara lain:

1. Esterase : pankreatik lipase, liver esterase, rikinos lipase, kloropillase,

phospatases, azolesterase.

2. Proteinase dan Peptidase : pepsin, tripsin, erepsin, rennin, papain,

3. Amidase : urease, arginase, purine amidase.

4. Karbohidrase : sukrase, emulsin, amilase

5. Oksidase : dehidrogenase, katalase, peroksidase, tirosinase, lakkase,

indophenol oksidase, urikase, lukiferase (Wirahadikusumah M, 1985).

Enzim yang sangat berpengaruh dalam pembentukan asam lemak dan gliserol

ádalah enzim lipase. Enzim lipase banyak terdapat pada bijian-bijian yang

mengandung minyak, seperti kacang kedelai, biji jarak, kelapa sawit, kelapa, biji

bunga matahari, biji jagung dan juga terdapat dalam daging hewan dan dalam

beberapa jenis bakteri. Dalam buah kelapa sawit, selain enzim lipase terdapat juga

enzim oksidase, yaitu enzim peroksidase. Enzim lipase yang tedapat pada kelapa

sawit ini adalah ricinus lipase yang cara kerjanya sangat mirip dengan pankreatik

lipase. Enzim lipase ini bertindak sebagai biokatalisator yang menghidrolisa

trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim peroksidase berperan

dalam proses pembentukan peroksida yang kemudian dioksidasi lagi dan pecah

menjadi gugusan aldehid dan keton. Senyawa keton ini juga dioksidasi lagi akan

pecah menjadi asam.

2.4 Perkembangan Asam Lemak Pada Buah Kelapa Sawit

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asam lemak pada minyak

kelapa sawit telah diteliti, dan penemuan yang mendasari penelitian-penelitian

1. Penemuan Fickenday (1910), yang menyatakan bahwa hidrolisa minyak

secara enzimatik dipengaruhi oleh lipoid yang terdapat di dalam minyak.

2. Penemuan Loncin (1952), yang menyatakan bahwa hidrolisa autokatalitik

secara spontan dapat terjadi pada minyak tumbuh-tumbuhan .

Pada minyak kelapa sawit, asam lemak bebas dapat terbentuk karena adanya

aksi mikroba atau karena hidrolisa autokatalitik oleh enzim lipase yang terdapat pada

buah sawit. Hasil penelitian Fickenday (1910) yang menyatakan adanya pengaruh

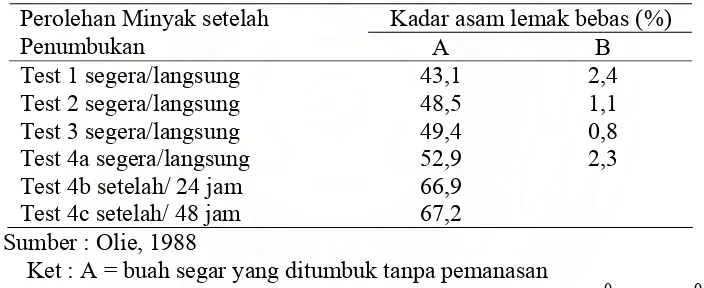

lipoid pada buah sawit ditunjukkan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Kadar asam lemak bebas pada minyak setelah penumbukan

Kadar asam lemak bebas (%) Perolehan Minyak setelah Test 4b setelah/ 24 jam Test 4c setelah/ 48 jam

43,1

Ket : A = buah segar yang ditumbuk tanpa pemanasan

B = buah ditumbuk setelah dipanaskan pada suhu, 90 0C – 100 0C

Menurut Olie (1988), hal yang harus diingat bahwa pada pelaksanaan

penelitian ini, perikarp buah sawit ditumbuk dan dikupas dan selanjutnya dipisahkan

dari inti, tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu untuk mengeluarkan minyak.

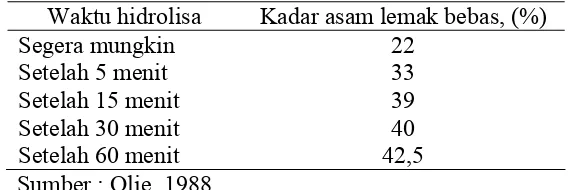

Pengaruh waktu proses hidrolisa minyak sawit terhadap perolehan kadar asam lemak

bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk diperlihatkan pada Tabel 4

Tabel 4 Kadar asam lemak bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk

Waktu hidrolisa Kadar asam lemak bebas, (%) Segera mungkin

Ada 2 pendapat yang menyatakan pengaruh mikroorganisme pada buah

sawit :

1. Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan

cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada

tempat terbuka dan mengandung jamur.

2. Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora

(kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan

kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1 % menjadi

6,4 % dalam waktu 60 jam

Jika hasil penelitian ini dihubungkan dengan penelitian Loncin (1952), maka

dapat disimpulkan bahwa hidrolisa karena adanya aktifitas mikroba dapat terjadi

secara berdampingan dengan hidrolisa secara autokatalitik. Hal ini kemungkinan

dapat terjadi terutama jika kondisi optimum dari mikroba dan enzim lipase dapat

dipertahankan, seperti :

a. temperatur harus dibawah 50 0C.

Indikasi dari aktifitas enzim lipase ini dapat diketahui dengan mengukur

kenaikan bilangan asam. Enzim lipase ini sangat aktif, bahkan pada kondisi yang

baik, minyak sawit jarang diproduksi dengan kandungan asam lemak bebas dibawah

2% atau 3%, dan pada kondisi optimum, kandungan asam lemak pada minyak bisa

mencapai 60% atau lebih. Enzim lipase akan mengalami kerusakan pada suhu 60 0C,

dan aktifitas enzim ini lambat pada buah yang baru dipanen, tetapi aktifitasnya akan

lebih cepat meningkat apabila buah mengalami luka. Buah yang baru dipanen dan

dilepas dari tandannya pada umumnya telah mengalami luka, tetapi hal ini tidak

cukup untuk memberi peluang berkembangnya aktifitas enzim lipase secara optimum.

Salah satu perlakuan secara mekanik yaitu melukai buah sawit sisa sortiran.

2.5 Kinetika Reaksi

Pada reaksi hidrolisa ini, reaksi dapat terjadi secara irreversible karena pada

percobaan ini kontak antara substrat dan enzim selalu dapat terjadi karena adanya

bantuan perlakuan pengadukan. Hal ini dapat terjadi karena sampel pada percobaan

ini adalah campuran antara serat dengan minyak, sehingga proses pengadukan dapat

dilakukan. Disamping itu kadar air pada buah ataupun air yang ditambahkan akan

membantu proses pengadukan sehingga kontak antara substrat dengan enzim dapat

terjadi dengan baik. Reaksi balik pada percobaan ini dapat dianggap tidak terjadi

karena kadar air pada produk yang dihasilkan sangat besar, dimana kandungan air

yang sangat besar ini bergabung dengan alkohol (sweet water atau gliserol) sehingga

baik. Hal inilah yang mendasari bahwa pada penentuan kinetika reaksi, konsentrasi

air sebagai salah satu reaktan dapat dianggap mengikuti reaksi orde nol (air dianggap

selalu tersedia dalam jumlah berlebih). Sebagai hasilnya, persamaan laju reaksi akan

mengikuti orde satu, walaupun pada kenyataannya reaksinya adalah bimolekular. Jadi

pada reaksi ini laju reaksi tergantung pada konsentrasi substrat, bukan pada

konsentrasi air.

Pada penentuan kinetika secara enzimatis ini, konsentasi substrat dan

konsentrasi produk yang diperoleh sudah dapat melukiskan mekanisme kinetika

reaksi yang terjadi, dan mekanisme ini dapat diselesaikan sesuai dengan persamaan

Michaelis-Menten.

Pada reaksi ini, kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi enzim yang berperan

sebagai katalisator. Pada Gambar 2 terlihat hubungan antara konsentrasi enzim

dengan kecepatan reaksi apabila konsentrasi substrat berlebihan. Di sini dapat dilihat

bahwa banyaknya substrat ditransformasikan sesuai dengan tingginya konsentrasi

Tetapi jika konsentrasi enzim yang digunakan tetap, sedangkan konsentrasi

substrat dinaikkan maka hubungan yang didapat adalah seperti pada Gambar 2.3.

Di sini dapat dilihat bahwa pada penambahan pertama kecepatan reaksi naik dengan

cepat, tetapi jika penambahan substrat dilanjutkan maka tambahan kecepatan mulai

menurun sampai pada suatu ketika tidak ada tambahan kecepatan lagi.

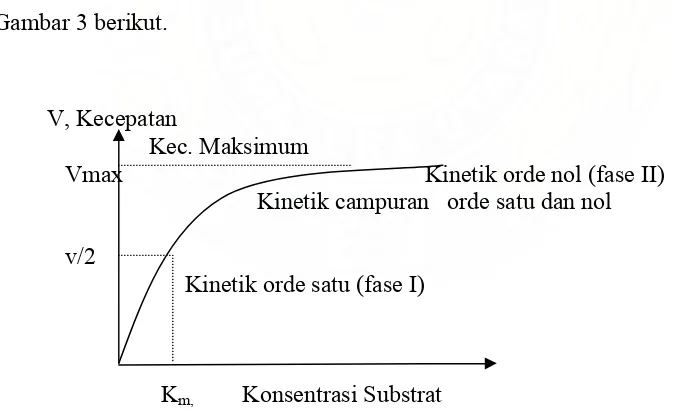

Michaelis menyatakan bahwa rekasi yang dikatalisis oleh enzim pada

berbagai konsentrasi substrat mengalami 2 fase, yaitu jika konsentrasi substrat masih

rendah, daerah yang aktif pada enzim tidak semuanya terikat dengan susbtrat (fase I),

dan jika jumlah molekul substrat meningkat maka daerah yang aktif terikat

seluruhnya oleh substrat, dan pada saat ini enzim sudah bekerja dengan kapasitas

penuh. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi diperlihatkan pada

Gambar 3 berikut.

V, Kecepatan

Kec. Maksimum

Vmax Kinetik orde nol (fase II) Kinetik campuran orde satu dan nol

v/2

Kinetik orde satu (fase I)

Km, Konsentrasi Substrat

Gambar 3 Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Kecepatan Reaksi

Dibandingkan dengan reaksi enzimatik yang lain yaitu dengan cara

Harga Km yang besar ini menunjukkan bahwa minyak sawit dan enzim lipase tidak

berikatan secara kuat. Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh

produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak

menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

Untuk menguji harga Km yang diperoleh, dapat dilakukan dengan

menggunakan persamaan Lineweaver-Burk.

Kalau dilihat kembali persamaan : v =

m

Persamaan tersebut identik dengan persamaan garis lurus : y = ax + b, dimana

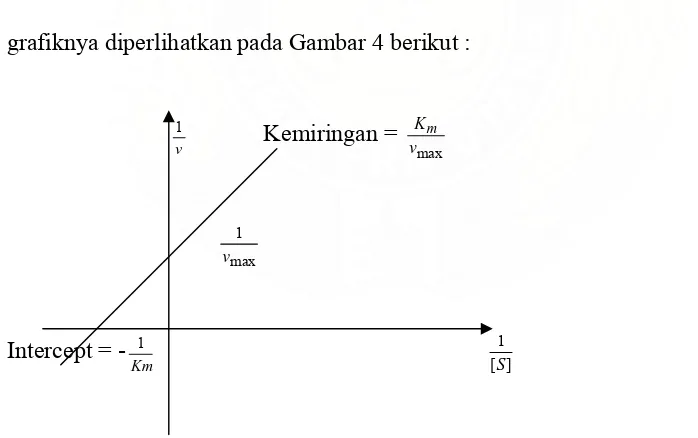

grafiknya diperlihatkan pada Gambar 4 berikut :

Gambar 4 Grafik Persamaan Lineweaver-Burk

Hasil yang diperoleh dari persamaan Lineweaver-Burk ini akan sama dengan

Sebagai perbandingan, harga-harga Km pada reaksi enzimatik lainnya dapat dilihat

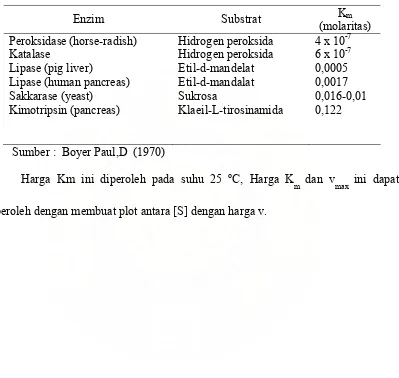

seperti pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 Harga Km Beberapa Enzim

Harga Km ini diperoleh pada suhu 25 oC, Harga K

m dan vmax ini dapat

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Baristand (Balai Riset dan

Standardisasi) Industri Medan dan bekerja sama dengan PPKS (Pusat Penelitian

Kelapa Sawit) Medan, dengan waktu penelitian selama 4 (empat) bulan mulai dari

Maret 2008 sampai Juni 2008. Pengambilan sampel buah sawit sortiran dari PKS

(Pabrik Kelapa Sawit) Mancang Kec. Selesai, Kabupaten Langkat dan petani sawit di

daerah Desa Selayang Kec. Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

3.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Buah

sawit sisa sortiran, bahan kimia untuk pengujian produk asam lemak seperti gas

Nitrogen, gas Hidrogen dan etanol.

3.3 Alat-alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1

(satu) unit perontok, 1 (satu) unit penggiling atau pencercah, 1 (satu) unit pengepres,

1 (satu) unit penyaring, 1 (satu) unit oven, serta peralatan gelas dan peralatan uji

laboratorium seperti beaker gelas, tabung reaksi dan instrument GC (Gas

Chromatografy).

3.4 Rancangan Percobaan

Metode yang digunakan untuk mendesain percobaan dalam menentukan

kondisi optimum proses hidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran menjadi asam

lemak dengan menggunakan tiga faktor sebagai variabel bebas yaitu :

1. Pelukaan buah

2. Penambahan air

3. Waktu reaksi

Percobaan dilakukan untuk memperoleh data perolehan asam lemak, asam

lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan dengan

menghidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran dengan mengaktifkan enzim lipase

yang ada pada buah sawit sisa sortiran itu sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh

asam lemak yang optimum. Pada perolehan asam lemak yang optimum, ditetapkan

menjadi kondisi optimum untuk memperoleh asam lemak optimum dari buah sawit

sisa sortiran, kondisi ini diperoleh kombinasi dari ketiga perlakuan yang yang

diamati.

3.5 Prosedur Percobaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui pengambilan sampel di petani sawit dan di

PKS. Sampel atau buah sawit yang digunakan dalam percobaan ini adalah buah sawit

yang brondolan. Kemudian percobaan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan

rancangan percobaan dengan rancangan 3 (tiga) faktorial, faktor percobaan yaitu

waktu reaksi terdiri dari 3 (tiga) taraf dan pelukaan buah dengan 3 (tiga) taraf, serta

Adapun prosedur percobaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan bahan baku, peralatan percobaan dan bahan-bahan

pendukung lain

2. Pembersihan buah sawit sisa sortiran dari kotoran dan ditimbang

sebanyak 5400 gram untuk setiap bagian percobaan

3. Buah sawit sisa sortiran dibagi kedalam 3 (tiga) bagian dan setiap

bagian 1800 gram, ketiga bagian sampel tersebut ada dilukai, tanpa

dilukai dan dilumatkan

4. Setiap sampel atau tiap bagian dari buah sawit sisa sortiran pada no. 3

(tiga) dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian lagi, selanjutnya diberi

penambahan air 0%, 20% dan 40% dari buah sawit yang ditimbang

5. Kemudian sampel pada no. 4 (empat) disimpan pada temperatur suhu

kamar dan tekanan 1 atm selama 0 hari, 1 hari dan 2 hari

6. Pemisahan produk hasil reaksi dengan cara campuran sampel no. 5

(lima) dipress untuk mendapatkan cairannya dari bagian perikarp

7. Cairan yang didapat disaring menggunakan kain saring untuk

mendapatkan cairan yang jernih dan bersih dari kotoran yang ada.

8. Cairan yang dihasilkan diovenkan pada suhu 105 oC, untuk

menguapkan air yang ada pada sampel

9. Cairan yang sudah diovenkan dikemas didalam wadah yang tertutup

kemudian dilakukan pengujian produk hasil reaksi (cairan) dengan

Adapun diagram alir prosedur percobaan yang dilakukan ada pada gambar 5 Dilukai, tanpa pelukaan dan

dilumatkan

3.6 Pengolahan Data

Metode statistik dengan menggunakan Program Excell digunakan untuk

mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan air, perlakuan buah dan waktu reaksi

hidrolisa pada reaksi hidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran menjadi asam lemak

untuk memperoleh kondisi optimum. Pengaruh ketiga variabel tersebut akan dianalisa

menggunakan metode statistik untuk memperoleh kondisi optimum (Montgomary,

2005; Sudjana, 1995).

Data dari percobaan diolah secara statistik untuk melihat jumlah perolehan

asam lemak yang dihasilkan. Pengolahan data digunakan untuk mengetahui perolehan

asam lemak yang terjadi pada reaksi hidrolisa langsung terhadap buah sawit sisa

sortiran. Serta melihat hubungan antara setiap faktor perlakuan dan interaksi antara

faktor perlakuan (waktu reaksi dan perlakuan buah serta penambahan air).

Diharapkan dari analisa data diperoleh suatu hubungan yang memberikan perolehan

asam lemak yang optimum untuk nilai besaran waktu reaksi hidrolisa dan perlakuan

buah serta penambahan air (Montgomary, 2005; Sudjana, 1995).

3.7 Pengujian Hasil Percobaan

Setelah selesai percobaan, produk yang dihasilkan dianalisa kadar asam

lemaknya dengan instrumen analisa metoda Gas Chromatografi (GC), kadar air dan

densitasnya sesuai dengan standar parameter uji SNI yang diberlakukan untuk semua

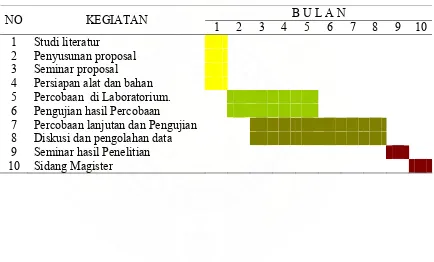

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian dengan judul Pemanfaatan buah sawit sisa sortiran sebagai sumber

bahan baku asam lemak dengan metode RAL (Rancangan Acak Lengkap)

dijadwalkan seperti Tabel 6. Waktu penelitian yang digunakan selama (10) sepuluh

bulan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

B U L A N NO KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Studi literatur

2 Penyusunan proposal 3 Seminar proposal 4 Persiapan alat dan bahan 5 Percobaan di Laboratorium. 6 Pengujian hasil Percobaan

7 Percobaan lanjutan dan Pengujian 8 Diskusi dan pengolahan data 9 Seminar hasil Penelitian

10 Sidang Magister

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perolehan asam lemak untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran

Data percobaan perolehan kadar asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran

tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda

GC dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai

Kadar Asam Lemak (%)

24 96,61002 99,99999 69,90902

48 100 100 95,54297

Data percobaan perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran

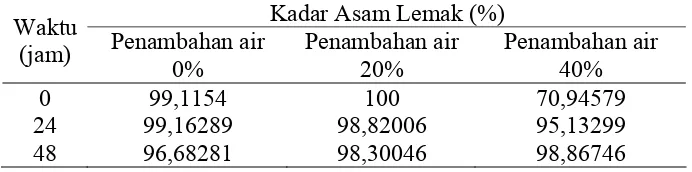

dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari anlisa metoda

GC dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Kadar Asam Lemak (%)

24 99,16289 98,82006 95,13299

48 96,68281 98,30046 98,86746

Data percobaan perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran

dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda

GC dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan

Kadar Asam Lemak (%)

0 91,19302 99,99999 61,28502

24 67,79276 93,74042 99,64079

48 94,06062 100 100

4.1.2 Perolehan asam lemak jenuh untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran

Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran

tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda

GC dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

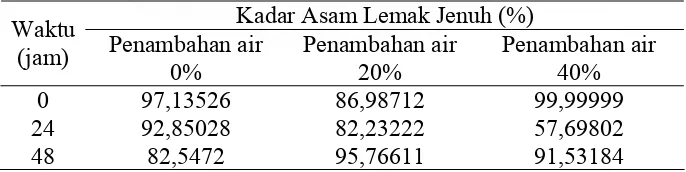

Tabel 10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai

Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu

0 97,13526 86,98712 99,99999

24 92,85028 82,23222 57,69802

48 82,5472 95,76611 91,53184

Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran

dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda

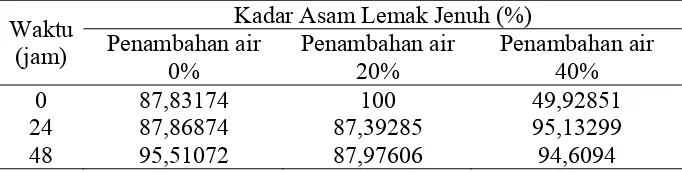

Tabel 11 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu

24 87,86874 87,39285 95,13299

48 95,51072 87,97606 94,6094

Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran

dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda

GC dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan

Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu

24 64,83282 90,13954 99,64079

48 89,94129 96,33947 100

4.1.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran

Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa

sortiran tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa

Tabel 13 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai

Kadar Asam Lemak Tidak Jenuh (%) Waktu

Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa

sortiran dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa

metoda GC dapat dilihat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dilumatkan

Kadar Asam Lemak Tidak Jenuh (%) Waktu

Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa

sortiran dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa

metoda GC dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan

4.1.4 Hasil pengujian kadar air dan densitas asam lemak hasil percobaan Asam lemak hasil percobaan kemudian dianalisa kadar air dan densitasnya.

Hasil analisa kadar air dan densitas asam lemak yang diperoleh dapat dilihat pada

Tabel 16 berikut

Tabel 16 Kadar air dan densitas asam lemak untuk waktu hidrolisa 0 (nol) hari dengan berbagai variabel penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran

Parameter

Buah tidak dilukai dan penambahan air 0% Buah tidak dilukai dan penambahan air 20% Buah tidak dilukai dan penambahan air 40%

Buah dilumatkan dan penambahan air 0% Buah dilumatkan dan penambahan air 20% Buah dilumatkan dan penambahan air 40%

Buah dimemarkan dan penambahan air 0% Buah dimemarkan dan penambahan air 20% Buah dimemarkan dan penambahan air 40%

0,2317

4.2.1 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang tidak dilukai

Perolehan kadar asam lemak bebas, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam

tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu

dan penambahan air untuk buah sawit sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat

4.2.1.1. Perolehan asam lemak, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 7) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :

60

Gambar 6 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai

Dari Gambar 6 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai

dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 20%, tetapi

perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian

meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air

0% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase yang

terjadi berlangsung secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah

terfermentasi secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan

buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),

menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)

terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar

dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam. Penyebab dari pada hal ini adalah

karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase

untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.1.2 Perolehan asam lemak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 10) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat pada Gambar 7 berikut :

Gambar 7 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai

Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh menurun

tetapi perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun

dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada

penambahan air 20% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa dengan

enzim lipase terjadi secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah

terfermentasi secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan

bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika

buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),

menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)

terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar

dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam. Penyebab dari pada hal ini adalah

karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase

untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.1.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai

Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 13) yang

telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah

Gambar 8 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai

Dari Gambar 8 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh

meningkat sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan

air 0%, tetapi perolehan asam lemak tidak jenuh dari yang kecil kemudian mula-mula

meningkat dan kemudian menurun dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini

terjadi pada penambahan air 20% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa

yang terjadi pleh enzim lipase secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan

sudah terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah

karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910),

menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang

dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur.

Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan

Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas

aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi

menurun/terganggu.

4.2.2 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan

Perolehan kadar asam lemak, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam lemak

tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu

dan penambahan air terhadap buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat

pada Gambar 9, 10 dan 11 berikut :

4.2.2.1 Perolehan asam lemak bebas, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 8) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :

Dari Gambar 9 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai

dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi

perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian

meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air

0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase terjadi

secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi secara

alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh

produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman

akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini

diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980), menyatakan

bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti

mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1

% menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk

mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.2.2 Perolehan asam lemak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 11) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

Gambar 10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Dari Gambar 10 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh meningkat sesuai

dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 0%, tetapi

perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan

kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada

penambahan air 20%. Sedangkan untuk penambahan air 40% dari perolehan asam

lemak jenuh yang kecil kemudian meningkat dan selanjutnya agak menurun, hal ini

disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase terjadi secara reversibel selain

itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi secara alami di lapangan.

Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk,

menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan

cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka

dan mengandung jamur. Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora

(kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan

jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak

menjadi menurun/terganggu.

4.2.2.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan

Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 14) yang

telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah

sawit sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut

:

Gambar 11 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sortiran dilumatkan

Dari Gambar 11 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh dari

besar kemudian menurun dratis kemudian meningkat kembali sesuai dengan

bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi perolehan

asam lemak tidak jenuh dari yang kecil kemudian mula-mula meningkat dan

penambahan air 20% dan 0%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim

lipase terjadi secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah

terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena

adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan

bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika

buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),

menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)

terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar

dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk

mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.3 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang dimemarkan

Perolehan kadar asam lemak, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam lemak

tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu

dan penambahan air untuk buah sawit sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat

pada gambar 12, 13 dan 14 berikut :

4.2.3.1 Perolehan asam lemak, untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 9) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

Gambar 12 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sortiran dimemarkan

Dari Gambar 12 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai

dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi

perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian

meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air

0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa yang terjadi oleh enzim

lipase secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi

secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman

akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini

diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980), menyatakan

bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti

mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1

adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase untuk

mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.3.2 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 12) yang telah

dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit

sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat pada Gambar 13 berikut :

Gambar 13 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit

sortiran dimemarkan

Dari Gambar 13 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh meningkat

sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%,

tetapi perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun

dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada

penambahan air 0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa yang terjadi

terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena

adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan

bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika

buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),

menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)

terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar

dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk

mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.

4.2.3.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan

Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 15) yang

telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah

sawit sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat pada Gambar 14 berikut :

Gambar 14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit

Dari Gambar 14 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh tidak

ada perubahan sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi

penambahan air 20%, tetapi perolehan asam lemak tidak jenuh dari yang besar

kemudian mula-mula menurun dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu

dan kondisi ini terjadi pada penambahan air 0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena

reaksi hidrolisa yang terjadi oleh enzim lipase secara reversibel selain itu bahan baku

yang digunakan sudah terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal

ini adalah karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday

(1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp

buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung

jamur. Wilbaux (1980), menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan

Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas

pada buah sawit segar dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga

aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi

menurun/terganggu.

4.2.4 Pengaruh Variabel Percobaan Terhadap Perolehan Asam Lemak

Pada percobaan ini dilakukan beberapa variabel proses yang sangat

berpengaruh terhadap perolehan asam lemak. Variabel proses dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu variabel tetap dan variabel tidak tetap, untuk pengaruh suhu dan

kematangan buah sebagai variabel tetap, sedangkan kadar tingkat pelukaan buah,

4.2.4.1 Pengaruh Berbagai Tingkat Pelukaan Buah

Dari Penelitian ini hasil yang terbaik dicapai pada perlakuan buah yang

dilumatkan. Dengan proses seperti ini terbukti bahwa kadar asam lemak yang

diperoleh lebih tinggi dibandingkan jika buah tidak dilumatkan sampai halus (hanya

dimemarkan/dilukai).

Dari Penelitian Tambun (2002), perlakuan terhadap tingkat pelukaan buah

sawit sisa sortiran dan pengadukan sangat berpengaruh terhadap proses hidrolisa

langsung karena akan membantu terjadinya kontak antara enzim dan minyak

(substrat). Hal ini karena posisi enzim lipase pada buah sawit belum diketahui secara

pasti, sehingga untuk mengatasi hal ini maka buah harus dilumat sampai halus,

kemudian minyak dan seratnya dicampur kembali. Pengaturan kecepatan pengadukan

pada reaksi ini perlu dilakukan, karena pada proses ini pengadukan berpengaruh

kepada waktu kontak antara air, substrat dan enzim. Disamping itu, karena yang

diaduk adalah campuran serat dan minyak, maka pemilihan rancangan pengaduk

sangat perlu untuk diperhatikan.

4.2.4.2 Pengaruh Penambahan Air

Dari gambar diatas terlihat bahwa persentase asam lemak yang paling tinggi

diperoleh pada percobaan buah sawit sisa sortiran dilumatkan dengan suhu 28 oC dan

penambahan 20 % air. Tingkat hidrolisa yang diperoleh pada kondisi ini adalah 100