MODEL EKOWISATA KAWASAN HUTAN MANGROVE

BERBASIS DAYA DUKUNG FISIK KAWASAN DAN

RESILIENSI EKOLOGI

(Kasus Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat)

FUAD MUHAMMAD

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Model Ekowisata Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung Fisik Kawasan dan Resiliensi Ekologi (Kasus Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2012

iii

FUAD MUHAMMAD. A Mangrove Ecotourism Model Based on Physical Carrying Capacity and Ecological Resilience (The Case of Blanakan Mangrove Ecotourism, Subang, West Java). Under Direction of SAMBAS BASUNI, ARIS MUNANDAR, and HERRY PURNOMO.

Increasing tourist arrivals at Blanakan mangrove triggers a threat to environment if the exploitation exceed its carrying capacity. The aims of this study are (1) to identify potential attraction and evaluate biophysical conditions, (2) to understand impact of tourism activities to Blanakan mangrove ecotourism, (3) to calculate the physical carrying capacity and identify the type of ecological resilience, and (4) to develop management model based on physical carrying capacity and ecological resilience. The results showed that Blanakan mangrove ecotourism has mangrove vegetation and crocodiles breeding as attractions. Characteristics of visitors Blanakan dominated by males (63.3%), age group at most 31-40 years (36.7%), educational background senior high school (46.67%), most jobs are private employees (30%), most visitors coming from West Java (60%). The biophysical and chemistry evaluation showed that Blanakan mangrove ecotourism has a capacity to support tourism activities. Biological biodiversity aspects has proven an ability to hold up tourism development. The plankton and makrobenthos diversity index showed that all station were slightly polluted. Effective physical carrying capacity of Blanakan mangrove ecotourism is 825 people per day. Ecological carrying capacity of outing activity is 530 people per ha, boating 106 people per ha and camping 174 people per ha. The water ecosystem resilience of the mangrove ecotourism Blanakan is resilient type which shows that the ecosystem has an ability to recover themselves. This resilient type assure that any disruption upon the ecosystem would automatically recovered if the carrying capacity was not exceedingly utilized. Management model were developed based on four scenarios, they are bussines as usual (BAU), pro environment, pro management, and pro community. Pro environmental scenarios is recommended to be the ideal model management for Blanakan mangrove ecotourism. Pro enviroment scenario showed the ecological sustainability indicators were not exceeded the physical carrying capacity. These scenario has positive impact on the tourism management longer than the other scenarios, the quality of the environment improved, the arising costs of environmental damage could be minimized. The sustainable management strategy of Blanakan mangrove ecotourism were to develop the tourism product and facilities, visitor management, pollution management and increasing assimilation capacity, and community participation.

iv

FUAD MUHAMMAD. Model Ekowisata Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung Fisik Kawasan dan Resiliensi Ekologi (Kasus Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat). Dibimbing oleh SAMBAS BASUNI, ARIS MUNANDAR dan HERRY PURNOMO.

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam, keanekaragaman hayati (tingkat genetik, jenis/spesies dan ekosistem), peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumberdaya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Salah satu ekosistem unik yang menempati wilayah pesisir adalah ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove Blanakan merupakan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 196/KPTS-II/2003, sehingga pemanfaatan secara materi tidak diperbolehkan dilakukan di kawasan ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1986 Pemerintah memberi kuasa kepada Perum Perhutani untuk mengelola dan memanfaatkan potensi hutan tersebut. Oleh karena itu Perum Perhutani III melalui unit Kesatuan Bisnis Mandiri – Agroforestry, Ekowisata dan Jasa Lingkungan (KBM-AEJ) diberi wewenang untuk mengusahakan dan mengelola ekowisata mangrove Blanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2004, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Subang di wilayah Pantai Blanakan adalah untuk pengembangan ekowisata hutan mangrove.

Hutan lindung mangrove Blanakan mempunyai luas 131,7 ha terletak pada ketinggian 0 - 1 m dpl, dengan konfigurasi lapangan umumnya datar. Objek dan daya tarik wisata utama yang dimiliki adalah hutan mangrove dan penangkaran buaya. Dari berbagai atraksi yang ditawarkan menarik minat kunjungan ke ekowisata mangrove Blanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang terus meningkat dan mengindikasikan ekowisata mangrove Blanakan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata unggulan. Dengan bertambahnya wisatawan yang berkunjung, maka perlu perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Salah satunya adalah melihat kemampuan kawasan untuk menerima jumlah maksimum pengunjung tanpa menimbulkan kerusakan atau menurunnya kualitas kenyamanan pengunjung. Dalam konteks ekowisata, kemampuan suatu kawasan wisata untuk menerima jumlah maksimum wisatawan dinyatakan dengan konsep daya dukung fisik kawasan (carrying capacity).

v

gangguan ekologi kegiatan wisata dan tipe resiliensi ekologi di hutan mangrove Blanakan, menghitung daya dukung fisik kawasan, menyusun model pengelolaan ekowisata berbasis daya dukung fisik kawasan dan resiliensi ekologi dan merumuskan skenario pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan.

Penelitian dilakukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer tentang karakteristik wisatawan dan masyarakat sekitar diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Data primer meliputi aspek fisik-kimia meliputi parameter warna, kekeruhan, suhu, tipe substrat, kedalaman, pH, salinitas, BOD, konsentrasi fosfat, nitrat, dan ammonia di perairan Sungai Blanakan. Data aspek biologi meliputi Indeks Nilai Penting (INP) mangrove, kemelimpahan plankton, dan makrobenthos. Pengamatan juga dilakukan terhadap flora dan fauna (ikan, reptilia, aves dan mammalia) di sekitar ekowisata hutan mangrove Blanakan. Analisis dampak kegiatan wisata terhadap kualitas lingkungan dilakukan dengan penentuan kapasitas asimilasi beban pencemaran menggunakan model Chapra dan Reckhow (1983). Kualitas perairan ditentukan dengan indeks keanekaragaman Shannon Wiener pada fitoplankton dan makrobentos (Krebs 1999). Penghitungan daya dukung fisik kawasan terhadap jumlah maksimal pengunjung ditentukan dengan menggunakan penghitungan daya dukung fisik menurut Cifuentes (1992). Data sekunder diperoleh dari responden (wisatawan dan masyarakat sekitar), pakar dan instansi terkait. Pengembangan model dinamis dilakukan melalui tahapan, yaitu: identifikasi isu; tujuan dan batasan; konseptualisasi model; spesifikasi model; evaluasi model dan penggunaan model untuk membuat skenario dan alternatif kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan atraksi unggulan ekowisata mangrove Blanakan adalah keindahan dan keunikan vegetasi mangrove, berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, kegiatan penduduk setempat dalam pemanfaatan sumberdaya mangrove, penangkaran buaya, upacara adat dan kesenian daerah (upacara pesta laut/Nadran, Sisingaan), kegiatan berperahu menyusuri pesisir, kegiatan berkemah, memancing, dan taman bermain anak.

Hasil evaluasi terhadap aspek fisik kimia dan biologi kawasan ekowisata mangrove Blanakan dapat diidentifikasi aspek fisik kimia kawasan masih dalam kondisi yang baik untuk mendukung kegiatan wisata. Aspek biologi berupa keanekaragaman hayati (flora dan fauna) sangat sesuai untuk pengembangan wisata.

vi dan jembatan kayu.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman Shannon Wiener pada plankton dan makrobenthos berada dalam rentang 1 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa perairan kawasan ekowisata mangrove Blanakan tergolong tercemar ringan. Daya lenting perairan di kawasan ekowisata mangrove Blanakan termasuk dalam tipe resilien, yang berarti bahwa ekosistem mampu pulih dengan cepat pada keadaan semula setelah terkena gangguan. Dengan tipe daya lenting resilien ekosistem mangrove Blanakan mampu bertahan terhadap gangguan dari luar ekosistemnya, dengan syarat daya dukung lingkungannya tidak terlampaui.

Daya dukung efektif kawasan ekowisata mangrove Blanakan sebesar 825 orang per hari. Sedangkan daya dukung ekologi untuk kegiatan piknik sebesar 530 orang per ha, berperahu 106 orang per ha dan berkemah 174 orang per ha. Dengan tingkat kunjungan rata-rata per hari 57 orang menunjukkan bahwa daya dukung di kawasan wisata tersebut belum terlampaui. Berdasarkan hasil identifikasi isu pengembangan model, ada 4 isu potensi permasalahan pokok, yaitu (1) adanya potensi dampak terhadap fungsi konservasi hutan mangrove Blanakan berupa pencemaran; (2) pengelolaan belum optimal sehingga tingkat pelayanan jasa wisata rendah; (3) kemampuan sumberdaya manusia pengelola belum memadai; dan (4) manajemen pemasaran belum optimal.

Model pengelolaan ekowisata mangrove Blanakan yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan (manfaat ekonomi) dengan memperhatikan kualitas lingkungan dan efisiensi penggunaan lahan. Tindakan pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan daya dukung, peningkatan kapasitas asimilasi, dan konsekuensi biaya-biaya yang timbul akibat tindakan pengelolaan. Indikator keberhasilan pengelolaan adalah jumlah pengunjung, indeks daya dukung, indeks KDB, pendapatan pengelola dan masyarakat. Berdasarkan tindakan pengelolaan tersebut dikembangkan 4 skenario, yaitu bussines as usual (BAU), pro lingkungan, pro pengelola, dan pro masyarakat.

Hasil simulasi model selama 50 tahun menunjukkan bahwa skenario pro lingkungan merupakan pengelolaan yang paling ideal, karena indikator ekologi menunjukkan tingkat keberlanjutan yang ditandai dengan tidak akan terlampauinya daya dukung fisik kawasan sampai akhir simulasi pada tahun 2058. Kondisi ini berdampak pada jangka waktu pengelolaan kawasan wisata lebih lama dibandingkan dengan skenario lain. Hal yang lebih penting adalah dengan kualitas lingkungan yang baik, maka biaya-biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan bisa ditekan.

vii

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB.

viii

MODEL EKOWISATA KAWASAN HUTAN

MANGROVE BERBASIS DAYA DUKUNG FISIK

KAWASAN DAN RESILIENSI EKOLOGI

(Kasus Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat)

FUAD MUHAMMAD

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ix

Penguji Luar komisi

Pada Ujian Tertutup Selasa 17 Juli 2012

1. Dr. Ir. Istomo, MS

2. Dr. Ir. Tutut Sunarminto, MSi

Pada Ujian Terbuka Selasa 31 Juli 2012

xi

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah ekowisata, dengan judul: Model Ekowisata Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung Fisik Kawasan dan Resiliensi Ekologi (Kasus: Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat).

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS, Dr. Ir. Aris Munandar, MS dan Dr. Ir. Herry Purnomo, M.Comp. selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dr. Ir. Istomo, MS dan Dr. Ir. Tutut Sunarminto, MSi, yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi pada ujian tertutup. Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS dan Dr. Ir. Bambang Supriyanto, MSc yang telah berkenan meluangkan waktunya di sela kesibukan yang luar biasa sebagai penguji luar komisi pada ujian terbuka.

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), para dosen atas kesempatan belajar dan proses belajar yang telah diberikan.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Liesye Zulfia Rahmah, anak tercinta Emir dan Zidan yang telah memberikan dorongan dan pengorbanannya.

Teman-teman seperjuangan Mas Wahyu, Om Rifqi, Bu Elida, Pak Jumari, Pak Agung, Pak Puji dan Pak Narno, atas bantuan dan kerjasamanya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2012

xii

Penulis dilahirkan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 17 Juni 1973 sebagai anak pertama (dari 5 bersaudara) dari pasangan Ir. H. Muhammad Bashir dan Hj. Siti Muqodimah. Tahun 1997 penulis menikah dengan Liesye Zulfia Rahmah, S.Psi (Psi) dan dikarunia 2 putra, yaitu Muhammad Emir Risyad (14 tahun) dan Muhammad Zidan Arsyad (12 tahun).

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Tahun 1991 penulis lulus SMA dan diterima masuk perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Biologi, yang diselesaikan pada tahun 1997. Tahun 1999 penulis diterima bekerja di Universitas Diponegoro Fakultas Sains dan Matematika melalui program Karya Siswa, sekaligus masuk di Program Magister Sains Fakultas Biologi (S-2) UGM. Program Magister Sains diselesaikan pada tahun 2002. Pada tahun 2007 penulis memperoleh beasiswa dari BPPS Dikti untuk studi Doktoral di Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB).

xiii

Halaman

DAFTAR ISI .………... xiii

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ………... xix

DAFTAR LAMPIRAN ... xxii

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ...……..…….…………....……...……...… 1.2. Rumusan Permasalahan....………....…………... 1.3. Tujuan Penelitian ...……….….... 1.4. Manfaat Penelitian ... 1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian ...………...…...…...….... 1.6. Novelty (Kebaruan) ...…...…………... 1 5 6 6 7 8 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 11

xiv

3.2. Letak dan Luas Blanakan ... 3.3. Topografi dan Tingkat Kemiringan Lahan ... 3.4. Iklim dan Curah Hujan ... 3.5. Struktur Geologi dan Jenis Tanah ... 3.6. Hidrologi ... 3.7. Batrimetri Wilayah Pesisir ... 3.8. Demografi ... 3.9. Kondisi Perekonomian ... 3.10. Flora dan Fauna ...

56 56 56 57 57 57 58 59 60 4. METODE PENELITIAN ... 63

4.1. Lokasi Penelitian ... 4.2. Waktu Penelitian ... 4.3. Jenis Data Yang Dikumpulkan ... 4.4. Tahapan Penelitian ... 4.5. Pengambilan dan Penghitungan Data ... 4.5.1. Analisis Vegetasi ………... 4.5.2. Penentuan karakteristik wisatawan ... 4.5.3. Dampak pengunjung ... 4.5.4. Dampak ekonomi ... 4.6. Analisis Daya Dukung Ekowisata Hutan Mangrove Blanakan ... 4.7. Analisis Resiliensi ... 4.7.1. Pengukuran fisik dan kimia perairan ... 4.7.2. Penghitungan kemelimpahan plankton dan makrobenthos ... 4.8. Model Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Blanakan ...

63 63 63 65 65 65 67 68 68 68 72 72 75 76 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 79

5.1. Tinjauan Kepariwisataan Di Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Blanakan ... 79 5.1.1. Potensi Wisata Di Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove

xv

Asal Pengunjung ... Pola Kunjungan ... Motivasi Pengunjung ... Preferensi, Harapan dan Persepsi Pengunjung ...

89 90 90 91 5.2. Tinjauan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Ekowisata Hutan

Mangrove Blanakan ... 94 5.3. Tinjauan Aspek Biofisik Kawasan Hutan Mangrove Blanakan ... 96 5.3.1. Aspek Fisika Kimia Perairan Kawasan Hutan Mangrove

Blanakan ... 5.3.2. Aspek Biologi Kawasan Hutan Mangrove Blanakan ... Plankton ... Tumbuhan Mangrove di Kawasan Pantai Blanakan, Subang . Fauna Di Sekitar Hutan Lindung Mangrove Blanakan ... Makrobenthos ... Ikan ... Reptilia ... Burung ... Mammalia ...

96 98 98 100 103 105 107 109 110 112 5.4. Daya Dukung Ekowisata Hutan Mangrove Blanakan ... 113 5.5. Daya Lenting (Resiliensi) Ekologi... 117 5.6. Model Dinamik Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Blanakan 123 5.6.1. Pengembangan Model ... 124

Identifikasi Isu, Tujuan dan Batasan ... Konseptualisasi Model ... Spesifikasi Model ... Submodel Pengunjung ... Submodel Lingkungan ... Submodel Sosial Ekonomi ... Simulasi Model ... 5.6.2. Evaluasi Model ...

xvi

Skenario Pro Lingkungan ... Skenario Pro Pengelola ... Skenario Pro Masyarakat ... Perbandingan Antara Skenario ... 5.6.4. Pengelolaan Berkelanjutan Ekowisata Hutan Lindung

Mangrove Blanakan ... Pengembangan Produk Wisata dan Fasilitas Penunjang ... Pengelolaan Pengunjung ... Pengelolaan Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas

Asimilasi ... Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan

Kawasan Wisata ... 149 150 151 152 154 154 156 157 160 6. SIMPULAN DAN SARAN ...

6.1. Simpulan ... 6.2. Saran ...

xvii

Halaman

1 Siklus hidup destinasi wisata ... 24

2 Daya dukung objek wisata terhadap jumlah pengunjung per hari... 29

3 Kebutuhan areal untuk berwisata alam ... 30

4 Perbandingan cara pengelolaan ekowisata ... 32

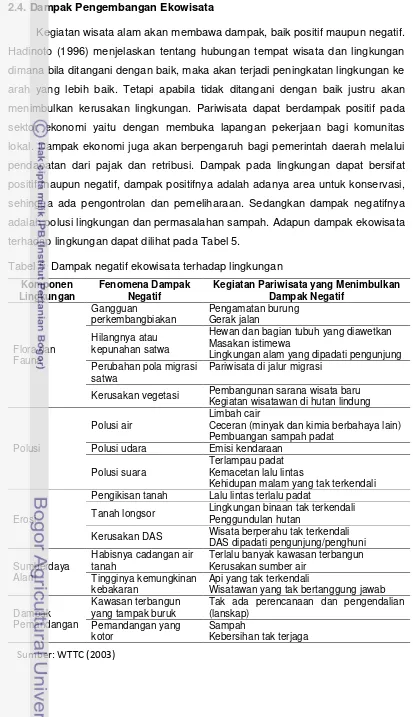

5 Dampak negatif ekowisata terhadap lingkungan... 34

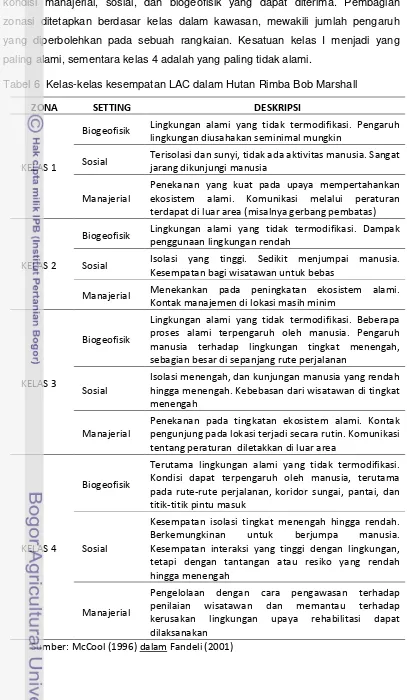

6 Kelas-kelas kesempatan LAC dalam Hutan Rimba Bob Marshall ... 44

7 Demografi Kecamatan Blanakan Tahun 2009 ... 59

8 Mata Pencaharian Penduduk Blanakan ... 60

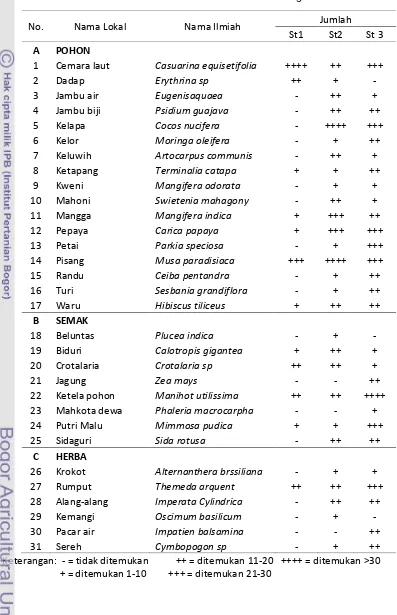

9 Jenis flora di sekitar ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 61

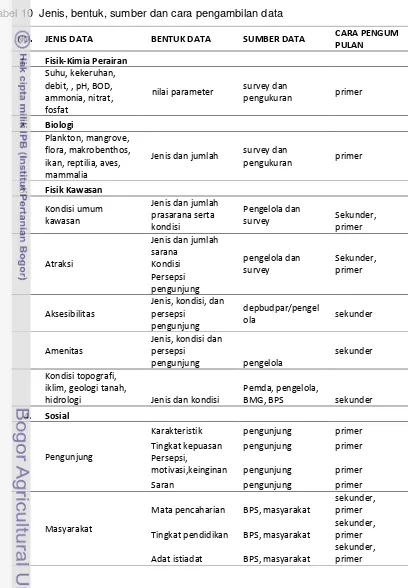

10 Jenis, bentuk, sumber dan cara pengambilan data ... 64

11 Kriteria kualitas air berdasarkan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener ... 75

12 Analisis kebutuhan staholders ... 77

13 Klasifikasi sumberdaya wisata, atraksi dan daya tarik wisata di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 80

14 Fasilitas sarana dan prasarana di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 85

15 Kondisi jalan di Kabupaten Subang ... 87

16 Jumlah pengunjung ekowisata hutan mangrove Blanakan tahun 2003-2010 ... 87

17 Karakteristik pengunjung di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 89

18 Preferensi, harapan dan persepsi pengunjung ... 92

19 Arti negatif, arti positif, peran serta dan harapan masyarakat terhadap kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 94

20 Parameter fisika kimia di perairan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 96

21 Kemelimpahan plankton di perairan ekowisata hutan mengrove Blanakan ... 99

xviii

24 Jenis-jenis ikan yang ditemukan di perairan ekowisata hutan

mangrove Blanakan ... 108 25 Jenis reptilia yang ditemukan di kawasan ekowisata hutan

mangrove Blanakan ... 110 26 Jenis burung yang ditemukan di kawasan ekowisata hutan

mangrove Blanakan ... 111 27 Jenis mammalia yang ditemukan di kawasan ekowisata hutan

mangrove Blanakan ... 113 28 Daya dukung ekologi kawasan ekowisata Blanakan ... 115 29 Fungsi hubungan konsentrasi pencemaran di perairan ekowisata

hutan mangrove Blanakan ... 119 30 Kandungan pencemaran dibandingkan baku mutu air sungai

(Permen LH 2010) ………... 123

31 Analisis kebutuhan stakeholders ... 126 32 Analisis formulasi masalah ... 127 33 Variabel, satuan dan definisi operasional submodel pengunjung .... 131 34 Komponen dan besaran dinamika submodel pengunjung ... 131 35 Variabel, satuan dan definisi operasional submodel lingkungan …... 134 36 Komponen dan besaran dinamika submodel lingkungan . ... 135 37 Variabel, satuan dan definisi operasional submodel sosial ekonomi 138 38 Komponen dan besaran dinamika submodel sosial ekonomi ... 139 39 Simulasi model pengunjung dan pendapatan pengelola,

pendapatan masyarakat, indeks daya dukung dan indeks KDB sesuai kondisi saat ini sampai tahun 2058 ... 141 40 Skenario kondisi tindakan pengelolaan ekowisata hutan mangrove

Blanakan ... 146 41 Perbandingan target skenario pengelolaan ekowisata hutan

xix

Halaman

1 Kerangka pemikiran penelitian ... 8

2 Zonasi penyebaran jenis pohon mangrove ... 12

3 Fauna yang berasosiasi dengan mangrove ... 13

4 Taksonomi pemanfaatan mangrove ... 14

5 Prinsip dan nilai ekowisata berkelanjutan ... 17

6 Siklus hidup destinasi wisata ... 23

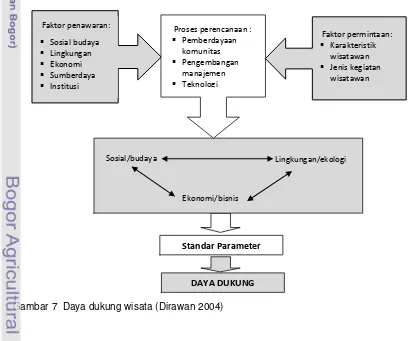

7 Daya dukung wisata ... 33

8 Siklus adaptif dari empat fungsi ekosistem (r, K, Ω, α) dan aliran kejadiannya ... 37

9 Kerangka Kelentingan/Resiliensi... 38

10 Model grafik tipe-tipe daya lenting (resiliensi) ... 40

11 Lokasi ekowisata hutan mangrove Blanakan, Subang ……….... 53

12 Batrimetri wilayah pesisir Blanakan ... 55

13 Histogram luas wilayah desa di kecamatan Blanakan ... 57

14 Lokasi penelitian di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat ... 61

15 Desain kombinasi metoda jalur dan metoda garis berpetak ... 64

16 Kausal loop model dinamis pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 76

17 Lokasi ekowisata mangrove Blanakan, KabupatenSubang ... 77

18 Upacara pesta laut (Nadran) yang dilakukan masyarakat Blanakan ... 80

19 Kesenian Sisingaan yang dilakukan masyarakat Blanakan ... 80

20 Penangkaran buaya di Blanakan ... 81

21 Suasana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Fajar Sidik, Blanakan .. 81

22 Fasilitas musholla dan warung makan di Blanakan ... 82

xx

25 Persentase pola kunjungan wisatawan ………..…... 88

26 Motivasi pengunjung ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 89

27 Persentase wisatawan yang ingin berkunjung kembali ... 91

28 Persepsi pengunjung pada fasilitas di kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 91

29 Beban pencemaran dibandingkan baku mutu lingkungan ………. 118

30 Simulasi beban pencemar ammonia dibandingkan baku mutu dalam jangka waktu pengelolaan 25 tahun di perairan Sungai Blanakan ... 120

31 Simulasi beban pencemar nitrat dibandingkan baku mutu dalam jangka waktu pengelolaan 25 tahun di perairan Sungai Blanakan ... 120

32 Simulasi beban pencemar fosfat dibandingkan baku mutu dalam jangka waktu pengelolaan 25 tahun di perairan Sungai Blanakan ... 120

33 Simulasi beban pencemar BOD dibandingkan baku mutu dalam jangka waktu pengelolaan 25 tahun di perairan Sungai Blanakan ... 121

34 Laju perbaikan dari sebuah kerusakan menuju stabilitas baru yang bergantung pada resiliensi dan resistensi ... 122

35 Kausal loop model dinamis pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan berbasis daya dukung ………. 128

36 Model konseptual dinamika sistem pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan ………..….…... 129

37 Submodel pengunjung ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 131

38 Submodel lingkungan ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 133

39 Submodel sosial ekonomi ekowisata hutan mangrove Blanakan ... 137

40 Simulasi model pengunjung dan pendapatan pengelola, pendapatan masyarakat, indeks KDB sesuai kondisi saat ini sampai tahun 2058 ... 140

41 Hasil simulasi sampai tahun 2058 antara jumlah pengunjung dengan pencemaran ammoniak dan fosfat ... 142

42 Hasil simulasi sampai tahun 2058 antara jumlah pengunjung dengan pencemaran nitrat dan BOD ... 143

xxi

45 Hasil simulasi skenario bussines as usual (BAU) sampai tahun 2058 .... 149 46 Hasil simulasi skenario pro lingkungan sampai tahun 2058 ... 150 47 Hasil simulasi skenario pro pengelola sampai tahun 2058 ... 151 48 Hasil simulasi skenario pro masyarakat sampai tahun 2058 ... 152 49 Perbandingan antar skenario dalam melampaui daya dukung fisik

xxii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Perhitungan daya dukung fisik kawasan ……….. 171 2 Perhitungan daya dukung ekologis ……… 175 3 Program Sistem Dinamik ... 178 4 Hasil simulasi skenario BAU, Pro lingkungan, Pro pengelola dan Pro

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam, keanekaragaman hayati, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumberdaya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Salah satu ekosistem unik yang menempati wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya wilayah pesisir antara lain adalah sebagai potensi pariwisata bahari. Pada tahun 2002 pemerintah telah mencanangkan program ekowisata dan tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun wisata bahari. Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata Bahari-Sub Direktorat Pengembangan Pariwisata menyatakan bahwa, realisasi tahun wisata bahari adalah berupa pengembangan objek-objek wisata bahari baru dalam bentuk pengembangan wisata dengan ketertarikan khusus. Hal tersebut bertepatan dengan munculnya perkembangan pariwisata

yang bertema “back to nature” yang cenderung semakin meningkat. Fenomena itu tentunya merupakan kesempatan emas bagi kepariwisataan untuk mengembangkan program pariwisata guna menarik kunjungan wisatawan.

Lindung; SK Direksi Perum perhutani No. 554/KPTS/Dir/ 2005 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani; dan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 300/KPTS/Dir/2007 tentang Wilayah Wana Wisata Perum Perhutani. Sifat usaha KBM-AEJ adalah meningkatkan nilai jual objek wisata, agroforestry dan jasa lingkungan serta mengembangkan dan memasarkan dalam rangka meraih keuntungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan lestari (Perhutani 2010). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2004, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Subang di wilayah Pantai Blanakan adalah untuk pengembangan ekowisata mangrove.

Hutan mangrove Blanakan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Hutan mangrove Blanakan mempunyai luas 131,7 ha terletak pada ketinggian 0 - 1 m dpl, dengan konfigurasi lapangan umumnya datar. Potensi yang dimiliki hutan mangrove Blanakan antara lain keindahan vegetasi mangrove dengan tipe perakaran yang unik, adanya zonasi mangrove, dan penangkaran buaya. Objek daya tarik wisata lain adalah kekayaan flora dan fauna (satwa) yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya mangrove dan adat istiadat serta upacara yang diselenggarakan di Blanakan, seperti upacara Nadran (pesta laut) dan Sisingaan juga merupakan daya tarik wisata. Kegiatan wisata lain yang bisa dilakukan di Blanakan adalah berperahu, jalan-jalan melihat vegetasi mangrove, pengamatan satwa, memancing, berkemah dan taman bermain.

Dari berbagai objek dan daya tarik wisata di atas menarik minat kunjungan ke ekowisata hutan mangrove Blanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun. Wisatawan ke Blanakan tahun 2003-2008 dapat mencapai jumlah antara 5.894–17.823 orang.

Pemandian Air Panas Cimanggu, Ranca Upas dan Cibolang di Kabupaten Subang dan dari Kabupaten Bogor adalah Wana Wisata Cilember dan Penangkaran Rusa Cariu. Hal ini mengindikasikan ekowisata hutan mangrove Blanakan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata unggulan. Dengan bertambahnya wisatawan yang berkunjung, maka perlu perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Perencanaan objek wisata khususnya yang berada di lokasi yang rentan, harus memperhatikan keterbatasan-keterbatasan lingkungannya.

Selain itu, perkembangan pariwisata kedepan tentunya akan menyebabkan adanya peningkatan pemanfaatan hutan untuk pariwisata. Berkembangnya pariwisata alam selain bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara, juga perlu dicermati agar jangan sampai kecenderungan kembali ke alam tersebut justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan potensi dan daya tarik wisata alam. Pola pengembangan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik objek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke lokasi objek wisata, meningkatnya permasalahan sosial antara lain tindak kejahatan dan kegiatan sektor sosial ekonomi informal yang tidak terkendali. Peningkatan kegiatan wisata juga dapat menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dikarenakan keterbatasan daya dukung lingkungan. Terlebih lagi dengan makin bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata tertentu akan menyebabkan dorongan bagi masyarakat setempat mengambil keuntungan ekonomis, dengan timbulnya aktivitas perekonomian dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Untuk menjaga kualitas lingkungan objek wisata dari dampak negatif, salah satunya dengan mempertimbangkan kemampuan kawasan terutama kondisi fisiknya untuk menerima jumlah maksimum pengunjung tanpa menimbulkan kerusakan atau menurunnya kualitas kenyamanan pengunjung dalam pengelolaannya. Dalam konteks ekowisata, kemampuan suatu kawasan wisata untuk menerima jumlah maksimum wisatawan dinyatakan dengan konsep daya dukung (carrying capacity).

Daya dukung yang terlampaui akan menimbulkan gangguan/usikan pada ekosistem. Ekosistem yang terusik masih dapat pulih ke keadaan semula, jika gangguan tersebut tidak melebihi ambang batas daya tahannya. Daya tahan ekosistem yang besar menunjukkan bahwa ekosistem mampu menghadapi gangguan, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi akibat gangguan itu masih bisa ditolerir bahkan ekosistem mampu pulih kembali dan menuju pada kondisi keseimbangan. Berkaitan dengan daya tahan ekosistem tersebut, di dalam ekologi terdapat istilah yang dikenal dengan resiliensi (daya lenting) ekologi. Resiliensi ekologi menunjukkan kemampuan ekosistem untuk pulih setelah terkena gangguan. Semakin cepat kondisi ekosistem itu pulih berarti semakin pendek masa pulih, semakin banyak gangguan yang dapat ditanggulangi, maka semakin besar daya lentingnya.

Berdasarkan teori-teori pengelolaan kawasan in situ tersebut di atas, maka pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di ekowisata hutan mangrove Blanakan menjadi penting untuk dikaji mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan pelestarian alam yang rentan terhadap perubahan habitat dan ekosistem. Temuan-temuan kajian diharapkan dapat menghasilkan konsep pengembangan pariwisata yang dapat memberikan nilai tambah pada pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Hutan mangrove Blanakan merupakan hutan lindung yang mempunyai potensi dikembangkan menjadi tujuan kunjungan wisata alam (ekowisata). Pengembangan ekowisata hutan mangrove Blanakan dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Keuntungan ekonomi diperoleh dengan adanya tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Jumlah pengunjung di Blanakan diduga akan terus meningkat, sejalan dengan pengembangan objek wisata tersebut. Jumlah yang besar dan terus meningkat tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan ataupun kerusakan habitat dan nilai estetika kawasan. Kerusakan habitat dilaporkan oleh Zakiah (1996) sebagai bentuk perilaku negatif pengunjung, seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret fasilitas, vandalisme, mengambil kerang, merusak pohon, dan lain-lain. Oleh karena itu pengembangan ekowisata hutan mangrove Blanakan harus diupayakan agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak lain dari peningkatan pengunjung adalah daya tarik ekonomi bagi masyarakat sekitar yang dapat menganggu estetika dan lingkungan akibat penggunaan lahan yang tidak semestinya.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja potensi wisata dan bagaimana kondisi biofisik kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan?

2. Seberapa besar gangguan ekologi kegiatan wisata di hutan mangrove Blanakan dan bagaimana tipe resiliensi perairan hutan mangrove Blanakan?

3. Seberapa besar daya dukung fisik kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan yang dapat menopang fungsi kawasan sebagai area ekowisata?

4. Bagaimanakah model pengelolaan ekowisata berbasis daya dukung fisik kawasan dan resiliensi ekologi yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan?

5. Bagaimana strategi pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi objek wisata dan mengevaluasi kondisi biofisik kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan.

2. Mengukur tingkat gangguan ekologi kegiatan wisata di hutan mangrove Blanakan dan mengidentifikasi tipe resiliensi perairan hutan mangrove Blanakan.

3. Menghitung daya dukung fisik kawasan ekowisata hutan mangrove Blanakan.

4. Menyusun model pengelolaan ekowisata berbasis daya dukung dan resiliensi ekologi yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan.

5. Merumuskan strategi pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh stake holders dari hasil penelitian ini adalah: 1. Bagi pemerintah merupakan masukan untuk landasan pengelolaan dan

2. Bagi industri pariwisata merupakan masukan dan informasi kawasan wisata dengan objek dan daya tarik wisata yang dapat dikemas sebagai produk wisata.

3. Bagi masyarakat merupakan wawasan yang baru untuk mengubah paradigma eksploitasi sumber daya alam menjadi pemanfaatan secara ekonomis tanpa mengurangi kelestarian lingkungan hidup sebagai objek penarik wisatawan.

4. Bagi peneliti dan pendidik merupakan stimulus untuk pengembangan penelitian dan pendidikan lingkungan hidup dan pariwisata bagi masyarakat.

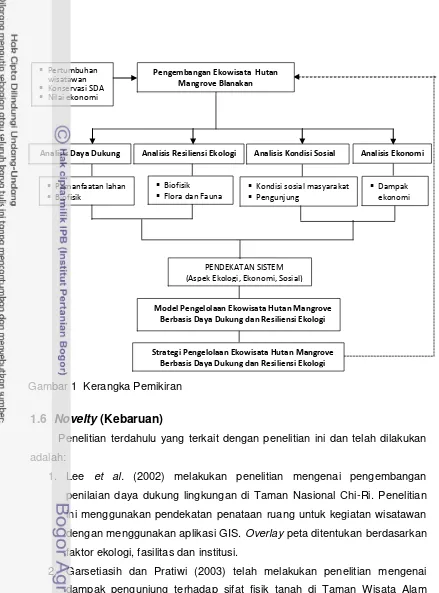

1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pengembangan ekowisata hutan mangrove Blanakan dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan (nilai) ekonomi baik bagi masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menyebabkan ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan lindung mangrove Blanakan dan daya tarik objek wisata. Hal tersebut terjadi, apabila pemanfaatan melebihi daya dukungnya. Kapasitas maksimum daya dukung perlu diketahui, sehingga dalam pemanfaatannya tidak melebihi kapasitasnya.

Untuk mengatasi permasalah tersebut perlu dikembangkan suatu model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap daya dukung dan resiliensi ekologi. Berdasarkan analisis daya dukung dan resiliensi ekologi tersebut ekowisata hutan mangrove Blanakan dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi wilayah dan masyarakat. Daya dukung tidak bersifat statis, tetapi bervariasi sesuai dengan kondisi ekologis wilayah dan juga kebutuhan manusia akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan dari wilayah tersebut. Daya dukung dapat menurun akibat kegiatan manusia.

Pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari solusi pengembangan pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan yang berbasis daya dukung dan resiliensi ekologi. Pendekatan tersebut mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

1.6

Novelty

(Kebaruan)

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan telah dilakukan adalah:

1. Lee et al. (2002) melakukan penelitian mengenai pengembangan penilaian daya dukung lingkungan di Taman Nasional Chi-Ri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penataan ruang untuk kegiatan wisatawan dengan menggunakan aplikasi GIS. Overlay peta ditentukan berdasarkan faktor ekologi, fasilitas dan institusi.

[image:30.595.55.494.78.671.2]2. Garsetiasih dan Pratiwi (2003) telah melakukan penelitian mengenai dampak pengunjung terhadap sifat fisik tanah di Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan densitas tanah dan penurunan porositas dan permeabilitas tanah terutama pada tanah yang tidak bervegetasi dan dekat dengan fasilitas rekreasi. Peningkatan kompaksitas tanah menyebabkan Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Analisis Kondisi Sosial Analisis Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat Pengunjung

Dampak ekonomi

PENDEKATAN SISTEM (Aspek Ekologi, Ekonomi, Sosial)

Model Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung dan Resiliensi Ekologi

Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung dan Resiliensi Ekologi Pengembangan Ekowisata Hutan

Mangrove Blanakan

Pertumbuhan wisatawan Konservasi SDA Nilai ekonomi

Analisis Daya Dukung Analisis Resiliensi Ekologi

Pemanfaatan lahan Biofisik

terjadinya penurunan daya dukung tanah terutama menyebabkan peningkatan run off.

3. Sawitri (2003) melakukan pengkajian daya dukung, karakteristik, dan dampak pengunjung terhadap flora dan fauna di Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan rerata kunjungan wisatawan dari tahun 1993 sampai tahun 2000 sekitar 20,6% pertahun. Dari prediksi daya dukung Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran akan rusak pada tahun 2004. Kerusakan yang terjadi terhadap flora adalah pemotongan dan vandalisme pada pohon sekitar 39 pohon per hektar. Gangguan terhadap fauna adalah terjadinya perubahan perilaku makan dan waktu aktif Macaca fascicularis, Trachypithecus sondaicus dan Cervus timorensis.

4. Lankford et al. (2006) melakukan penelitian mengenai daya dukung dari prespektif sosial (daya dukung sosial). Indikator yang diteliti adalah tingkat kepuasaan wisatawan terhadap peningkatan ikatan antara teman pada saat rekreasi, keindahan pantai, perubahan mood wisatawan dan perasaan kebebasan. Faktor yang menjadi pengaruh adalah tingkat kepadatan pengunjung. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan menyebabkan prespektif negatif menjadi meningkat, sehingga menurunkan tingkat kepuasan wisatawan.

5. Khair (2006) meneliti tentang kapasitas daya dukung fisik kawasan TWA Sibolangit. Penelitian dilakukan dengan menentukan kapasitas daya dukung wisata dengan menghitung nilai daya dukung fisik, daya dukung sebenarnya dan daya dukung efektif. Kapasitas daya dukung fisik di kawasan TWA ditentukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di area parkir sebagai lokasi 1 dengan variabel transportasi dan pengunjung, sedangkan lokasi 2 adalah trail. Hasil penelitian menunjukkan daya dukung efektif lokasi 1 adalah 751 kunjungan per hari, sedangkan di lokasi 2 adalah 87 kunjungan per hari.

7. Hayati (2010) meneliti tentang model ambang batas fisik dalam perencanaan kapasitas area wisata di kompleks Candi Gedong Songo, Semarang. Hasil penelitian menunjukkan nilai ambang batas jumlah wisatawan sesuai daya dukung fisik adalah 514 orang per hektar. Tindakan konservasi disarankan untuk mempertahankan kenyamanan fisik dan ekologis di objek wisata Candi Gedong Songo adalah dengan penanaman vegetasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan Mangrove

Menurut Aizpuru et al. (2001), hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove merupakan formasi tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan sub tropis yang terlindung. Formasi mangrove merupakan perpaduan antara daratan dan lautan. Mangrove tergantung pada air laut (pasang) dan air tawar sebagai sumber nutrisinya serta endapan debu (silt) dari erosi daerah hulu sebagai bahan pendukung substratnya. Air pasang memberi makanan bagi hutan dan air sungai yang kaya mineral memperkaya sedimen dan rawa tempat mangrove tumbuh (FAO 1994). Sedangkan Bengen (2002), mendefinisikan mangrove sebagai komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur.

Menurut Bengen (2002) secara umum karakteristik habitat hutan mangrove digambarkan sebagai berikut:

1. Umumnya tumbuh di daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir.

2. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.

3. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.

4. Terlindung gelombang besar dan air pasang surut yang kuat.

2.1.1. Struktur Vegetasi Hutan Mangrove

mangrove paling tidak terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati dominan yang termasuk ke dalam 4 (empat) famili, yaitu Rhizoporaceae (Rhizopora sp., Bruguiera sp., dan Ceriops sp.), Sonneratiaceae (Sonneratia sp.), Avicenniaceae (Avicennia sp.) dan Meliaceae (Xylocarpus sp.).

Quarto (2000) menyatakan bahwa setiap tipe mangrove yang terbentuk berkaitan erat dengan faktor habitatnya, diantaranya tanah, genangan air pasang, salinitas, erosi perubahan lahan pesisir, fisiografi, kondisi sungai dan aktivitas manusia. Pada tepi-tepi laut yang ombaknya relatif tenang, umumnya tumbuh dengan lebat jenis Api-api (Avicennia sp.) dan bakau (Rhizopora sp.) yang perakarannya membantu menstabilkan wilayah pantai.

2.1.2. Zonasi Hutan Mangrove

Zonasi hutan mangrove terbagi atas daerah yang paling dekat dengan laut dengan substrat agak berpasir, daerah seperti ini sering ditumbuhi Avicennia sp., sedangkan pada bagian pinggir daerah ini terdapat area yang sempit, berlumpur tebal dan teduh tumbuh Sonneratia sp. dengan baik. Untuk zona yang lebih ke arah darat, umumnya didominasi oleh Rhizopora sp. Pada zona ini juga sering ditemukan Bruguiera sp. dan Xylocarpus sp. Untuk zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera sp., dimana daerah memiliki sedimen yang lebih berat berupa tanah liat. Selanjutnya zona transisi, yaitu zona antar hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi Nypha fructicans dan beberapa spesies palem lainnya (Aizpuru et al. 2001).

Pembagian zonasi ini juga berhubungan adaptasi pohon mangrove baik terhadap kadar oksigen yang rendah, terhadap kadar garam yang tinggi, dan

terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang-surut. Zonasi tersebut akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, tergantung dari keadaan habitatnya. Zonasi mangrove diantaranya dibatasi oleh kondisi lokal, seperti penguapan air dari tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya hipersalinitas dan gerakan pasang-surut air laut. Perkembangan maksimal mangrove ditemukan pada daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi atau masukan air tawar yang cukup (Nybakken 1992).

2.1.3. Fauna Hutan Mangrove

Fauna yang hidup di ekosistem mangrove terdiri dari berbagai kelompok, yaitu avifauna, mammalia, mollusca, crustacea dan fish fauna. Komunitas fauna hutan mangrove membentuk percampuran antara dua kelompok :

1. Kelompok fauna daratan/terestrial yang umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, terdiri atas insekta, ular, primata dan burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada bagian pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan lautan pada saat air surut.

2. Kelompok fauna perairan/akuatik, yang terdiri atas dua tipe, yaitu yang hidup di kolom air, terutama berbagai jenis ikan dan udang dan yang menempati substrat keras (akar dan batang pohon mangrove) maupun lunak (lumpur) terutama kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya.

2.1.4. Manfaat hutan mangrove

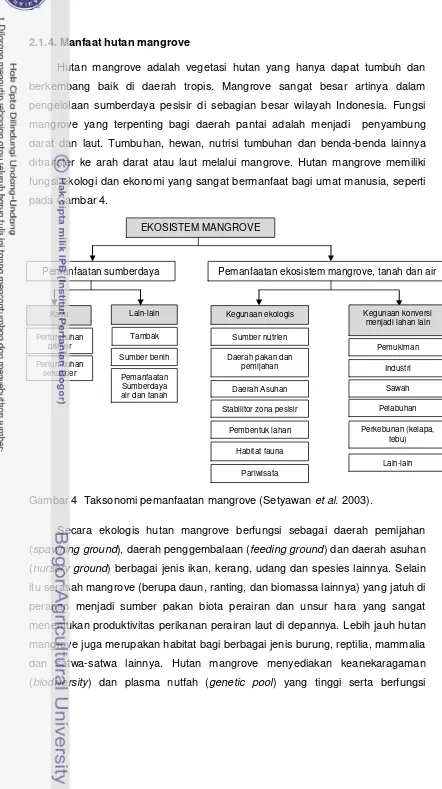

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis. Mangrove sangat besar artinya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di sebagian besar wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penyambung darat dan laut. Tumbuhan, hewan, nutrisi tumbuhan dan benda-benda lainnya ditransfer ke arah darat atau laut melalui mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologi dan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, seperti pada Gambar 4.

Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah penggembalaan (feeding ground) dan daerah asuhan (nursery ground) berbagai jenis ikan, kerang, udang dan spesies lainnya. Selain itu serasah mangrove (berupa daun, ranting, dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan perairan laut di depannya. Lebih jauh hutan mangrove juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung, reptilia, mammalia dan satwa-satwa lainnya. Hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (biodiversity) dan plasma nutfah (genetic pool) yang tinggi serta berfungsi

EKOSISTEM MANGROVE

Pemanfaatan ekosistem mangrove, tanah dan air Pemanfaatan sumberdaya

Kayu Lain-lain

Pertumbuhan primer

Pertumbuhan sekunder

Tambak

Sumber benih

Pemanfaatan Sumberdaya air dan tanah

Kegunaan ekologis

Sumber nutrien

Daerah pakan dan pemijahan

Daerah Asuhan

Stabilitor zona pesisir

Pembentuk lahan

Habitat fauna

Pariwisata

Kegunaan konversi menjadi lahan lain

Pemukiman

Industri

Sawah

Pelabuhan

Perkebunan (kelapa, tebu)

[image:36.595.56.498.49.838.2]Lain-lain

sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan sistem perakaran dan kanopi yang rapat dan kokoh, hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin, perembesan air laut.

Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu hasil hutan, perikanan estuarin dan pantai, serta wisata alam. Secara ekonomi, hutan mangrove dapat dimanfaatkan kayunya secara lestari untuk bahan bangunan, arang dan bahan baku kertas. Hutan mangrove juga merupakan pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya.

2.2. Ekowisata

2.2.1. Pengertian Ekowisata

Ekowisata merupakan salah satu bentuk rekreasi di alam bebas yang pengelolaannya didasari oleh komitmen terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Ekowisata adalah suatu perpaduan berbagai minat yang tumbuh dari rasa keprihatinan lingkungan, ekonomi dan sosial. Ada beberapa padanan yang sering digunakan antara lain: natural based tourism, green travel, responsible travel, low impact tourism, village based tourism, sustainable tourism, cultural tourism, heritage tourism, rural tourism (Cater and Lowman 1994). The International Ecotourism Society-TIES (2005) memberikan definisi ekowisata (ecotourism) adalah suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang lingkungannya dilindungi dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

Fennell (1999) menyatakan, ada empat gambaran perjalanan yang umumnya berlabelkan ekowisata, yaitu:

1. Wisata berbasis alamiah (nature based tourism)

2. Kawasan konservasi sebagai pendukung objek wisata (concervation supporting tourism)

3. Wisata yang sangat peduli lingkungan (environmentally aware tourism) 4. Wisata yang berkelanjutan (sustainable tourism)

wisata yang bertanggung jawab. Para konservasionis melihat ekowisata sebagai kegiatan yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya upaya-upaya konservasi, sedangkan para ilmuwan melihat ekowisata dapat mendukung dan melindungi lingkungan alami pada suatu kawasan konservasi serta diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan flora dan fauna (Adhikerana 1999).

Ekowisata merupakan pengelolaan alam dan budaya masyarakat dengan pendekatan konservasi yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat konsep pengembangan pariwisata yang mencakup aspek pelestarian terhadap lingkungan alam maupun budaya yang menjadi andalan pariwisata, aspek edukasi bagi wisatawan, serta partisipasi masyarakat dengan tetap memberikan peluang keuntungan ekonomi bagi pengusaha (Gunawan 2003). Drumm dan Moore (2005) menyatakan, ekowisata adalah perjalanan ke kawasan yang rentan, murni, yang biasanya dilindungi dan berusaha menekan dampak negatif sekecil mungkin serta dilakukan dalam skala kecil. Ekowisata membantu mendidik wisatawan, menyediakan dana bagi konservasi, manfaat secara langsung berupa perkembangan ekonomi dan kekuatan politik bagi masyarakat lokal, serta menghargai perbedaan budaya dan hak asasi manusia.

Secara konseptual ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sebagai alat pembangunan, ekowisata dapat mewujudkan tiga tujuan dasar konservasi keanekaragaman hayati, yaitu:

1. Melindungi keanekaragaman hayati dan budaya dengan penguatan sistem manajemen kawasan lindung dan meningkatkan nilai ekosistem. 2. Mendukung penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

dengan kenaikan pendapatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha dalam ekowisata dan jaringan yang relevan.

3. Membagi keuntungan pengembangan ekowisata dengan masyarakat lokal, melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

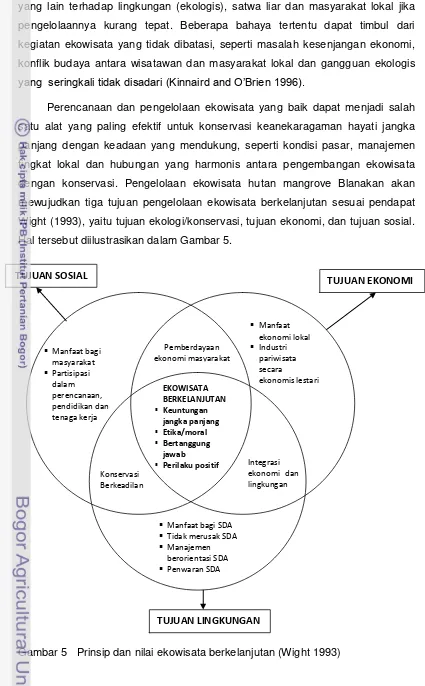

yang lain terhadap lingkungan (ekologis), satwa liar dan masyarakat lokal jika pengelolaannya kurang tepat. Beberapa bahaya tertentu dapat timbul dari kegiatan ekowisata yang tidak dibatasi, seperti masalah kesenjangan ekonomi, konflik budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal dan gangguan ekologis

yang seringkali tidak disadari (Kinnaird and O’Brien 1996).

[image:39.595.95.520.85.771.2]Perencanaan dan pengelolaan ekowisata yang baik dapat menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk konservasi keanekaragaman hayati jangka panjang dengan keadaan yang mendukung, seperti kondisi pasar, manajemen tingkat lokal dan hubungan yang harmonis antara pengembangan ekowisata dengan konservasi. Pengelolaan ekowisata hutan mangrove Blanakan akan mewujudkan tiga tujuan pengelolaan ekowisata berkelanjutan sesuai pendapat Wight (1993), yaitu tujuan ekologi/konservasi, tujuan ekonomi, dan tujuan sosial. Hal tersebut diilustrasikan dalam Gambar 5.

Gambar 5 Prinsip dan nilai ekowisata berkelanjutan (Wight 1993) TUJUAN LINGKUNGAN

Manfaat bagi SDA Tidak merusak SDA Manajemen

berorientasi SDA Penwaran SDA

Integrasi ekonomi dan lingkungan Konservasi

Berkeadilan

EKOWISATA BERKELANJUTAN

Keuntungan jangka panjang

Etika/moral

Bertanggung jawab

Perilaku positif

Manfaat bagi masyarakat Partisipasi

dalam perencanaan, pendidikan dan tenaga kerja

Manfaat ekonomi lokal Industri

pariwisata secara

ekonomis lestari Pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Butir-butir prinsip ekowisata menurut Fandeli (2001) adalah: 1. Perjalanan ke suatu tempat yang alami.

2. Meminimalkan dampak negatif; ekowisata berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dengan cara pemanfaatan material sumberdaya alam setempat yang dapat didaur ulang, sumber energi yang terbaharui, pembuangan dan pengelolaan limbah dan sampah yang aman, dan menggunakan arsitektur yang sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat, serta memberikan batas/jumlah wisatawan sesuai dengan daya dukung objek dan pengaturan perilaku wisatawan.

3. Membangun kepedulian terhadap lingkungan. Unsur penting dalam ekowisata adalah pendidikan, baik kepada wisatawan maupun masyarakat penyangga objek.

4. Memberikan manfaat finansial kepada kegiatan konservasi.

5. Memberikan manfaat/keuntungan finansial dan pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat akan merasa memiliki dan peduli terhadap kawasan konservasi apabila mereka mendapatkan manfaat yang menguntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Menghormati budaya setempat; ekowisata di samping lebih ramah

lingkungan, juga tidak bersifat destruktif, intrusif, polutan dan eksploitatif terhadap budaya setempat.

7. Mendukung gerakan hak azasi manusia dan demokrasi.

8. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan ekowisata.

9. Keuntungan secara nyata terhadap masyarakat dari kegiatan ekowisata akan mendorong masyarakat menjaga kelestarian alam.

10. Daya dukung lingkungan alam pada umumnya lebih rendah dibandingkan daya dukung lingkungan buatan. Meskipun permintaan banyak, namun daya dukung lingkungan terbatas.

2.2.2. Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata

dari berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam kategori unsur pengelolaan dan pola pengelolaan.

Damanik dan Weber (2006) menyatakan unsur-unsur pengelolaan, keberhasilan optimalisasi pengusahaan suatu tempat wisata harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan biofisik kawasan yang mampu menarik minat pengunjung, seperti keindahan alam, keunikan dan kekhasan flora dan fauna, keheningan, kesejukan dan lain-lain.

2. Sikap masyarakat sekitar yang mampu mendukung terjalinnya hubungan yang baik antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar.

3. Tersedianya dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam jumlah maupun kontinyuitas.

4. Jumlah dan keahlian tenaga kerja yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik.

5. Kemudahan, kenyamanan dan keamanan pengunjung untuk mendatangi kawasan tersebut.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pola pengelolaan, untuk mencapai keberhasilan pengusahaan suatu destinasi wisata, pengelola harus mampu melakukan dengan optimal hal-hal sebagai berikut (Damanik dan Weber 2006):

1. Penataan ruang, yakni dengan membagi kawasan ke dalam beberapa zona untuk tujuan dan pemanfaatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik kawasan.

2. Pengadaaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas, yakni dengan membangun fasilitas-fasilitas tertentu yang benar-benar diperlukan, dengan tetap memperhatikan faktor estetika dan kelestarian lingkungan.

3. Pengelolaan sumberdaya manusia, yakni dengan merekrut tenaga kerja yang berkualitas, mengembangkannya serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis, baik antara sesama karyawan maupun pimpinan dengan karyawan.

4. Pengorganisasian dan administrasi, yakni dengan mengelompokkan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penugasan setiap kelompok aktivitas pada staf, pendelegasian wewenang, pengontrolan kegiatan serta penerapan sistem pelaporan yang efektif dan efisien.

6. Pengelolaan pengunjung, yakni dengan mengatur kegiatan pengunjung di dalam kawasan, mengontrol jumlah pengunjung serta memberikan pelayanan informasi dan interpretasi bagi pengunjung.

7. Pengelolaan keuangan, yakni dengan secara kontinyu mampu mendapatkan dana yang diperlukan serta mampu mangalokasikannya seefisien mungkin.

8. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat sekitar, yakni dengan melakukan pembinaan, memberikan kesempatan berusaha, merekrut tenaga kerja, dan lain-lain.

9. Pengelolaan pemasaran, yakni dengan melakukan usaha publikasi kepada masyarakat luas untuk menumbuhkan minat mereka terhadap kegiatan dalam kawasan

Suatu wilayah bila akan dikembangkan menjadi suatu kawasan pariwisata membutuhkan strategi perencanaan yang baik, komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat mencapai sasaran sebagaimana yang dikehendaki dan dapat meminimalkan munculnya dampak-dampak yang negatif, baik menurut sudut pandang ekologis, ekonomis maupaun sosial budaya dan hukum. Menurut Gunn (1994), perencanaan pengembangan pariwisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumberdaya dan jasa yang dimiliki dan permintaan atau minat pengunjung wisata. Komponen penawaran terdiri dari atraksi (potensi keindahan alam dan budaya serta bentuk aktivitas wisata), transportasi (aksesibilitas), dan amenitas berupa pelayanan informasi dan akomodasi dan sebagainya. Sedangkan komponen permintaan terdiri dari pasar wisata dan motivasi pengunjung.

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan objek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut Departemen Kehutanan (2006) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumberdaya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan ekonomi regional maupun nasional, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat, dan pihak swasta.

1. Aspek perencanaan pembangunan ODTWA yang antara lain mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan dan sistem informasi ODTWA.

2. Aspek kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.

3. Aspek sarana dan prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.

4. Aspek pengelolaan yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan ODTWA yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan ODTWA secara lestari.

5. Aspek pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan ODTWA untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

6. Aspek pemasaran dengan mempergunakan teknologi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

7. Aspek peran serta masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Aspek penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, sosial dan ekonomi dari ODTWA. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan ODTWA.

1. Perencanaan ekowisata menyertakan perlindungan lingkungan dan mengukur perencanaan penggunaan lahan.

2. Perencanaan ekowisata, dengan proses perawatan ekologis, cagar alam keanekaragaman biologi dan memastikan bahwa penggunaan sumberdaya tetap terjaga.

3. Perencanaan ekologis dan lingkungan cenderung mendekati nilai-nilai di dalam masyarakat.

4. Memiliki ukuran-ukuran untuk mengevaluasi area alami.

5. Metode perencanaan ekowisata dan lingkungan dalam mengevaluasi atribut lingkungan untuk konservasi dan perlidungan di dalam suatu kerangka perencanaan ekowisata.

6. Konsep daya dukung tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam biaya. 7. Pendekatan perencanaan ekowisata harus meliputi nilai sosial dan

mengikutsertakan wisatawan serta masyarakat setempat.

8. Perencanaan ekowisata merupakan bagian dari suatu proses berkelanjutan (sustainable).

9. Perencanaan regional memberikan metode yang terbaik untuk menuju keberhasilan strategi pengembangan ekowisata dan perlindungan lingkungan.

10. Untuk penetapan dari suatu kerangka perencanaan ekowisata untuk area alami yang dipilih didasarkan pada konsep pengembangan yang berkelanjutan, didasarkan pada konservasi dan perlindungan lingkungan, dan mengikutsertakan pengunjung serta masyarakat setempat.

Proses perencanaan pembangunan pariwisata menurut Yoeti (1997), dapat dilakukan dalam lima tahap :

1. Melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki

2. Melakukan penaksiran (assessment) terhadap pasar pariwisata internasional dan nasional, dan memproyeksikan aliran/lalu lintas wisatawan.

3. Memperhatikan analisis berdasarkan keunggulan daerah (region) secara komparatif.

4. Melakukan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki.

Wahab (2003) menggambarkan proses pengembangan kawasan wisata dari waktu ke waktu, dimana perkembangannya tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat. Pada tahap awal pengembangan wisata, respons terhadap potensi ODTW akan mendorong tumbuhnya aksesibilitas ke kawasan. Hal ini ditandai dengan bertumbuhnya sistem transportasi yang menghubungkan antara kawasan wisata dan penyalur wisata. Dalam waktu yang sama pertumbuhan jumlah wisatawan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur wisata. Stakeholders yang berpengaruh pada tahapan eksplorasi adalah pelaku bisnis wisata dan wisatawan yang terus menerus berusaha untuk menemukan daerah tujuan wisata yang baru.

Pada tahap selanjutnya dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, maka peranan masyarakat sebagai penerima wisatawan juga mulai diikutsertakan dalam pengembangan kawasan. Pada tahapan ini masyarakat akan berperan lebih aktif dalam menyediakan sarana seperti akomodasi, restoran, cinderamata, serta sarana lainnya sehingga potensi ekonomi masyarakat akan berkembang. Hal ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan menarik migrasi dari kawasan lain di sekitarnya.

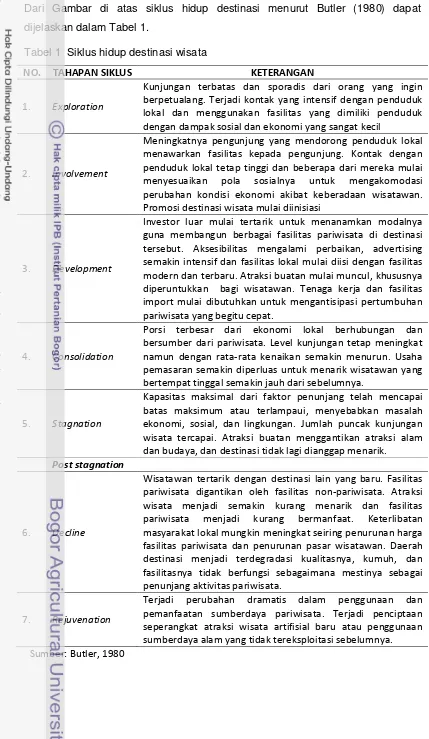

Peranan pemerintah kemudian terbentuk setelah proses pembangunan pada kawasan tersebut mulai digalakkan, pembentukan kelembagaan wisata menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan pemanfaatan ruang kawasan wisata. Butler (1980) membuat model siklus hidup suatu destinasi wisata yang menggambarkan proses pengembangan sebuah kawasan wisata. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.

A = stagnation

B = rejuvenation

C = decline Consolidation

Involvement

Dari Gambar di atas siklus hidup destinasi menurut Butler (1980) dapat dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Siklus hidup destinasi wisata

NO. TAHAPAN SIKLUS KETERANGAN

1. Exploration

Kunjungan terbatas dan sporadis dari orang yang ingin berpetualang. Terjadi kontak yang intensif dengan penduduk lokal dan menggunakan fasilitas yang dimiliki penduduk dengan dampak sosial dan ekonomi yang sangat kecil

2. Involvement

Meningkatnya pengunjung yang mendorong penduduk lokal menawarkan fasilitas kepada pengunjung. Kontak dengan penduduk lokal tetap tinggi dan beberapa dari mereka mulai menyesuaikan pola sosialnya untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi akibat keberadaan wisatawan. Promosi destinasi wisata mulai diinisiasi

3. Development

Investor luar mulai tertarik untuk menanamkan modalnya guna membangun berbagai fasilitas pariwisata di destinasi tersebut. Aksesibilitas mengalami perbaikan, advertising semakin intensif dan fasilitas lokal mulai diisi dengan fasilitas modern dan terbaru. Atraksi buatan mulai muncul, khususnya diperuntukkan bagi wisatawan. Tenaga kerja dan fasilitas import mulai dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang begitu cepat.

4. Consolidation

Porsi terbesar dari ekonomi lokal berhubungan dan bersumber dari pariwisata. Level kunjungan tetap meningkat namun dengan rata-rata kenaikan semakin menurun. Usaha pemasaran semakin diperluas untuk menarik wisatawan yang bertempat tinggal semakin jauh dari sebelumnya.

5. Stagnation

Kapasitas maksimal dari faktor penunjang telah mencapai batas maksimum atau terlampaui, menyebabkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jumlah puncak kunjungan wisata tercapai. Atraksi buatan menggantikan atraksi alam dan budaya, dan destinasi tidak lagi dianggap menarik.

Post stagnation

6. Decline

Wisatawan tertarik dengan destinasi lain yang baru. Fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non-pariwisata. Atraksi wisata menjadi semakin kurang menarik dan fasilitas pariwisata menjadi kurang bermanfaat. Keterlibatan masyarakat lokal mungkin meningkat seiring penurunan harga fasilitas pariwisata dan penurunan pasar wisatawan. Daerah destinasi menjadi terdegradasi kualitasnya, kumuh, dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penunjang aktivitas pariwisata.

7. Rejuvenation

2.3. Konsep Daya Dukung Dalam Ekowisata

Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya. Daya dukung adalah konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan suatu sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari, melalui ukuran kemampuannya. Konsep ini dikembangkan, terutama untuk mencegah kerusakan atau degradasi dari suatu sumberdaya alam dan lingkungan. Sehingga keberadaan, kelestarian dan fungsinya dapat terwujud dan pada saat dan ruang yang sama juga pengguna atau masyarakat pemakai sumberdaya tersebut tetap berada dalam kondisi sejahtera dan/atau tidak dirugikan (Clivaz et al. 2004).

Dalam konteks pariwisata, daya dukung lingkungan dinyatakan dalam jumlah wisatawan per satuan luas per satuan waktu. Namun luas maupun waktu, umumnya tidak dapat dirata-ratakan karena penyebaran wisatawan di dalam ruang dan waktu tidak merata (Damanik dan Weber 2006). Menurut Manning (2002), daya dukung rekreasi merupakan kemampuan suatu area rekreasi secara alami, segi fisik dan sosial untuk mendukung penggunaan aktivitas rekreasi dan dapat memberikan kualitas pengalaman rekreasi yang diinginkan. Daya dukung pariwisata adalah daya dukung bio geofisik dan sosial ekonomi dan budaya dari suatu lokasi dan atau tapak (tujuan) wisata dalam menunjang kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kepuasan wisatawan dalam menikmati lokasi dan atau tapak wisata. Dari definisi ini menempatkan aspek kualitas lingkungan menjadi kualitas wisata (Soemarwoto 1997).

Daya dukung menjadi sangat penting karena ekowisata sangat tergantung dari kualitas atraksi wisata. Atraksi wisata alam dapat berupa macam, jenis, keadaan dan proses alam dari suatu ekosistem merupa