PEMBUATAN PATI SITRAT DARI PATI SINGKONG

(Manihot utilissima P.) DENGAN METODE KLAUSHFER DAN

PEMANFAATANNYA SEBAGAI DISINTEGRAN PADA

FORMULASI TABLET PARASETAMOL YANG DIBUAT

DENGAN METODE GRANULASI BASAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

AIDA MURAT

NIM 121524071

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PEMBUATAN PATI SITRAT DARI PATI SINGKONG

(Manihot utilissima P.) DENGAN METODE KLAUSHFER DAN

PEMANFAATANNYA SEBAGAI DISINTEGRAN PADA

FORMULASI TABLET PARASETAMOL YANG DIBUAT

DENGAN METODE GRANULASI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

AIDA MURAT

NIM 121524071

PROGRAM SUDI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBUATAN PATI SITRAT DARI PATI SINGKONG

(Manihot utilissima P.) DENGAN METODE KLAUSHFER DAN

PEMANFAATANNYA SEBAGAI DISINTEGRAN PADA

FORMOLASI TABLET PARASETAMOL YANG DIBUAT

DENGAN METODE GRANULASI BASAH

OLEH:

AIDA MURAT

NIM 121524071

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Pada Tanggal: 22 Mei 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, Panitia Penguji,

Prof. Dr. UripHarahap, Apt Prof. SumadioHadisahputra, Apt. NIP 195301011983031004 NIP 1 11281983031002

Medan, Mei 2015 Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt. NIP 195807101986012001

Pembimbing I,

Drs. Agusmal Dalimunthe , M.S., Apt. NIP 195406081983031005

Panitia Penguji,

Prof. Dr. Ginda Haro, M.Sc., Apt. NIP 195108161980031002

Pembimbing II,

Drs. Nahitma Ginting, M.Si., Apt. NIP 195406281983031002

Dra. Lely Sari Lubis , M.Si., Apt. NIP 195404121987012001

Dra. Fat Aminah, M.Sc., Apt. NIP 195011171980022001

iv

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaannirrahiim,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini,

serta shalawat beriring salam untuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri

tauladan dalam kehidupan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat

mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera

Utara, dengan judul “Pembuatan Pati Sitrat Dari Pati Singkong (Manihot

utilissima P.) Dengan Metode Klaushfer dan Pemanfaatannya Sebagai Disintegran

Pada Formulasi Tablet Parasetamol yang dibuat Dengan Metode Granulasi

Basah”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, bapak Drs. Agusmal Dalimunthe,

M.S., Apt. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Nahitma Ginting, M.Si., Apt,

selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk serta

saran-saran selama penelitian hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih

juga disampaikan kepada, Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku

Dekan Fakultas Farmasi USU Medan, yang telah memberikan fasilitas sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan

kepada ibu Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan 1, Prof. Dr.

Ginda Haro, M.Sc., Apt., Ibu Dra. Lely Sari Lubis, M. Si., Apt dan Ibu Dra. Fat

aminah, M.Sc., Apt., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran

dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu staf

v

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus tiada terhingga kepada

Ayahanda Muhdar Gusi dan Ibunda Ratna Wilis yang telah memberikan cinta dan

kasih sayang yang tidak ternilai dengan apapun, pengorbanan baik materi maupun

motivasi serta doa yang tulus yang tidak pernah berhenti. Kakak Adi Murat,

Kakak Djahalia Rumagesan, Beti Liza dan Adik tersayang Alfi Murat serta

seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman

ekstensi farmasi angakatan 2012, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di

Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi II, Laboratorium Sintesa Bahan dan

Laboratorium Biofarmasi dan Farmakokinetika USU, serta sahabat-sahabatku

yang telah memberikan bantuan dan semangat tak terhingga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis

menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2015 Penulis,

vi

PEMBUATAN PATI SITRAT DARI PATI SINGKONG (Manihot utilissima P.) DENGAN METODE KLAUSHFER DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI DISINTEGRAN PADA FORMULASI

TABLET PARASETAMOL YANG DIBUAT DENGAN METODE GRANULASI BASAH

ABSTRAK

Latar Belakang: Pati digunakan dalam bidang farmasi terutama pada formula sediaan tablet, baik sebagai pengisi, penghancur maupun sebagai bahan pengikat. Pati yang belum dimodifikasi memiliki banyak kekurangan, sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kriteria tersebut yaitu dengan memodifikasi pati alami. Tujuan: Untuk menggunakan pati sitrat sebagai disintegran dan mengetahui pengaruh konsentrasi pati sitrat terhadap waktu hancur dan disolusi.

Metode: Pati sitrat dibuat dengan mereaksikan pati singkong dan asam sitrat pada temperatur yang tinggi. Pati sitrat di uji ukuran partikel, kelarutan, daya mengembang, berat jenis, mikroskopik, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Variasi konsentrasi pati sitrat pada F1(4%), F2(5%), F3(6%) dan pati singkong pada F4(4%), F5(5%), F6(6%) yang digunakan sebagai disintegran. Uji preformulasi berupa uji waktu alir, sudut diam dan indeks tap dilakukan terhadap massa granul sebelum dicetak menjadi tablet, kemudian dilakukan evaluasi tablet meliputi uji kekerasan, waktu hancur, friabilitas, penetapan kadar, keragaman bobot dan uji disolusi.

Hasil: Hasil dari penelitian ini diperoleh uji waktu hancur pada F1 (3,8 menit), F2 (3,36 menit), F3 (3,07 menit), F5 (13,79 menit), F6 (12,26 menit) memenuhi syarat waktu hancur tablet yaitu ≤ 15 menit, tetapi pada F4 (16,65 menit) tidak memenuhi syarat. Hasil uji disolusi dengan menggunakan medium dapar fosfat pH 5,8 pada menit ke-45 menunjukkan persen kumulatif dari masing-masing formula: F1 (64,57%), F2 (73,21%), F3 (75,58%), F4 (56,8%), F5 (59,71%) dan F6 (61,86%) tidak memenuhi syarat disolusi tablet parasetamol yaitu pelepasan zat aktif ≤ 80%.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pati sitrat dapat digunakan sebagai disintegran pada formulasi tablet parasetamol. Waktu hancur dan disolusi tablet parasetamol menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan konsentrasi pati sitrat formula F1, F2 dan F3.

vii

PREPARATION OF STARCH CITRATE FROM CASSAVA (Manihot utilissima P.) STARCH BY KLAUSHFER METHOD AND THE

UTILIZATION AS DISINTEGRANT ON FORMULATION PARACETAMOL TABLETS BY WET GRANULATION METHOD

ABSTRACT

Background: Starch is used in pharmaceutical field, especially in formulation of tablet, either as filler, disintegrant or binder. Unmodified starch has many limitedness, the efforts to meet these criteria are by modifying natural starches. Purpose: To use starch citrate as disintegrant and determine the influence of starch citrate concentrations against disintegration time and dissolution.

Method: Starch citrate was prepared by reacting the cassava starch and citric acid at high temperature. Evaluations of starch citrate included particle size, solubility, swelling degree, density, microscopic and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Variations of starch citrate concentration in F1 (4%), F2 (5%), F3 (6%) and cassava starch in the F4 (4%), F5 (5%), F6 (6%) which was used as disintegrant. Preformulation test included flowing time, angle of repose and tap index done against mass granules before molded into a tablet, then evaluation of tablet included hardness, disintegration time, friability, determination of drug content, dissolution test and weights diversity.

Result: The study that showed the disintegrantion time of F1 (3.8 minutes), F2 (3.36 minutes), F3 (3.07 minutes), F5 (13.79 minutes), F6 (12.26 minutes) met the specified requirements, that was ≤ 15 minutes, but in F4 (16.65 minutes) did not meet the requirements. The result of dissolution test which using buffer phosphate medium in pH 5.8 at 45th minutes showed the percent cumulative of each formula: F1 (64.57%), F2 (73.21%), F3 (75.58%), F4 (56.8%), F5 (59.71%) dan F6 (61.86%) did not meet the dissolution requirements of the parasetamol tablet which was ≤ 80%.

Conclusion: The result of this study can be concluded that starch citrate can be used as disintegrant of paracetamol tablet. Disintegration time and dissolution of paracetamol tablet becomes better with increased concentration of starch citrate in F1, F2 and F3.

viii DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Hipotesis ... 4

1.4 Tujuan Penelitian ... 4

1.5 Manfaat penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Singkong (Manihot utilissima P.) ... 5

2.2 Uraian Pati ... 6

2.3 Pati Termodifikasi ... 7

2.4 Esterifikasi ... 8

ix

2.6 Asam Sitrat ... 10

2.7 Sediaan Tablet ... 11

2.8 Spektrofotometri ... 17

BAB III METODE PENELITIAN ... 20

3.1 Metode Pembuatan ... 20

3.2 Alat ... 20

3.3 Bahan ... 20

3.4 Pengambilan Sampel ... 20

3.5 Pembuatan Pereaksi ... 21

3.6 Pembuatan Pati Singkong ... 21

3.7 Evaluasi Terhadap Pati Singkong Hasil Isolasi ... 22

3.8 Pembuatan Pati Sitrat ... 22

3.9 Pemeriksaan Karakteristik Pati Sitrat ... 23

3.10 Pembuatan Tablet ... 25

3.11 Uji Preformulasi ... 26

3.12 Evaluasi Tablet ... 28

3.13 Penetapan Kadar Parasetamol ... 29

3.14 Uji Keragaman Bobot ... 30

3.15 Uji Disolusi Tablet ... 31

3.16 Analisis Data Secara Statistik ... 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34

4.1 Isolasi Pati Singkong ... 34

4.2 Pati Sitrat ... 34

x

4.4 Hasil Evaluasi Tablet ... 43

4.5 Hasil Penetapan Kadar Tablet Parasetamol ... 46

4.6 Keragaman Bobot ... 49

4.7 Hasil Uji Disolusi ... 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

5.1 Kesimpulan ... 52

5.2 Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 53

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

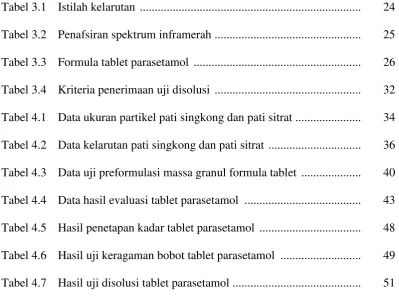

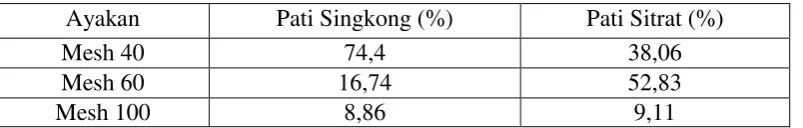

Tabel 3.1 Istilah kelarutan ... 24

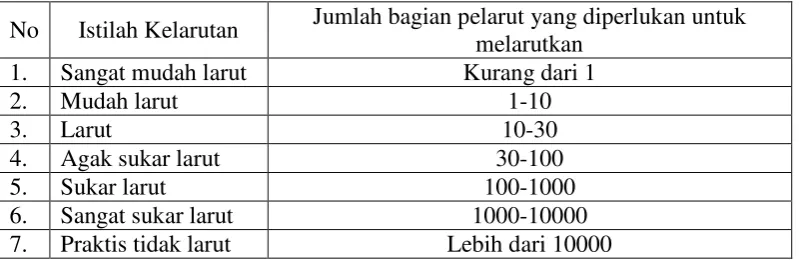

Tabel 3.2 Penafsiran spektrum inframerah ... 25

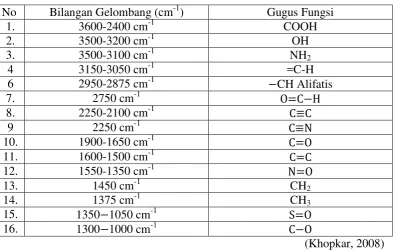

Tabel 3.3 Formula tablet parasetamol ... 26

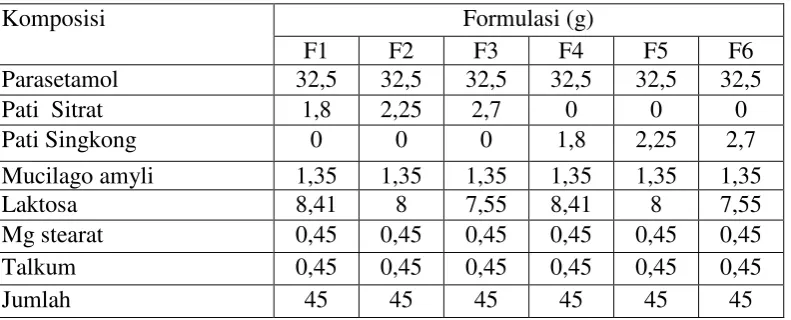

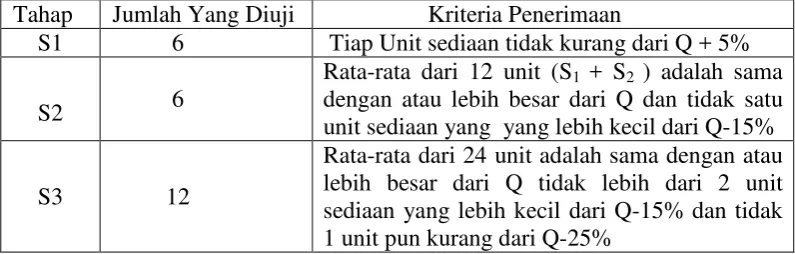

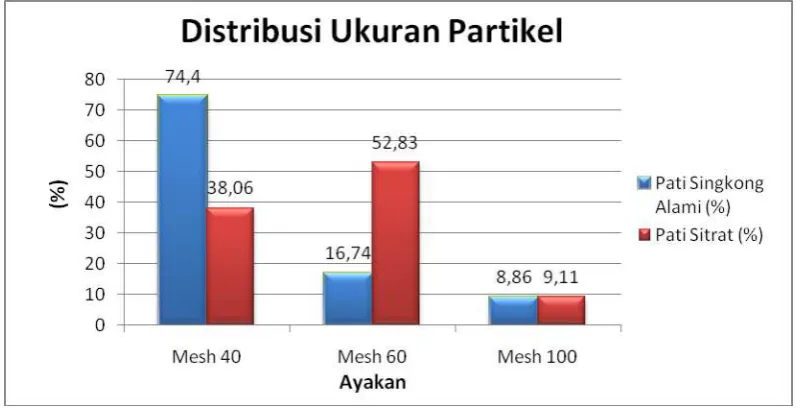

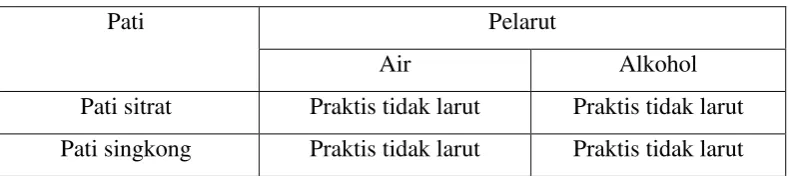

Tabel 3.4 Kriteria penerimaan uji disolusi ... 32

Tabel 4.1 Data ukuran partikel pati singkong dan pati sitrat ... 34

Tabel 4.2 Data kelarutan pati singkong dan pati sitrat ... 36

Tabel 4.3 Data uji preformulasi massa granul formula tablet ... 40

Tabel 4.4 Data hasil evaluasi tablet parasetamol ... 43

Tabel 4.5 Hasil penetapan kadar tablet parasetamol ... 48

Tabel 4.6 Hasil uji keragaman bobot tablet parasetamol ... 49

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Persentase distribusi ukuran partikel pati sitrat ... 35

Gambar 4.2 Mikroskopik pati singkong dan pati sitrat ... 37

Gambar 4.3 Spektrum inframerah asam sitrat ... 38

Gambar 4.4 Spektrum inframerah pati singkong ... 38

Gambar 4.5 Spektrum inframerah pati sitrat ... 39

Gambar 4.6 Diagram hasil uji waktu alir ... 41

Gambar 4.7 Diagram hasil uji sudut diam ... 41

Gambar 4.8 Diagram hasil uji indeks tap ... 42

Gambar 4.9 Diagram hasil uji kekerasan tablet ... 44

Gambar 4.10 Diagram hasil uji friabilitas tablet ... 45

Gambar 4.11 Diagram hasil uji waktu hancur ... 46

Gambar 4.12 Kurva serapan parasetamol BPFI konsentrasi 6,5 mcg/ml dalam dapar fosfat pH 5,8 ... 47

Gambar 4.13 Data panjang gelombang maksimum dan absorbansi parasetamol BPFI dalam dapar fosfat pH 5,8 pada panjang gelombang 243,0 nm ... 47

Gambar 4.14 Kurva kalibrasi parsetamol BPFI dalam dapar fosfat pH 5,8 pada panjang gelombang 243,0 nm ... 48

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil identifikasi sampel ... 56

Lampiran 2. Gambar tanaman singkong (Manihot utilissima P.) ... 57

Lampiran 3. Flowsheet isolasi pati singkong ... 58

Lampiran 4. Flowsheet isolasi pati sitrat ... 59

Lampiran 5. Perhitungan karakteristik pati singkong ... 60

Lampiran 6. Contoh perhitungan pembuatan tablet parasetamol ... 62

Lampiran 7. Spektrum inframerah asam sitrat ... 64

Lampiran 8. Spektrum inframerah pati singkong ... 65

Lampiran 9. Spektrum inframerah pati sitrat ... 66

Lampiran 10. Gambar tablet parasetamol ... 67

Lampiran 11. Hasil uji preformulasi tablet parasetamol ... 68

Lampiran 12. Hasil evaluasi tablet parasetamol ... 70

Lampiran 13. Contoh perhitungan friabilitas tablet parsetamol ... 71

Lampiran 14. Hasil penentuan persamaan regresi dari kurva kalibrasi parasetamol pada panjang gelombang 243,0 nm dalam dapar fosfat pH 5,8 ... 72

Lampiran 15. Perhitungan kadar tablet parasetamol ... 76

Lampiran 16. Analisis data statistik untuk mencari kadar sebenarnya dari parasetamol dalam formulasi tablet ... 80

Lampiran 17. Data simpangan baku kadar tablet parasetamol ... 82

Lampiran 18. Perhitungan keragaman bobot tablet parasetamol ... 83

xiv

Lampiran 20. Perhitungan hasil uji disolusi ... 86

Lampiran 21. Data persen kumulatif disolusi tablet parasetamol ... 88

Lampiran 22. Alat yang digunakan ... 91

Lampiran 23. Sertifikat parasetamol baku pembanding ... 95

Lampiran 24. Sertifikat bahan baku parasetamol ... 96

vi

PEMBUATAN PATI SITRAT DARI PATI SINGKONG (Manihot utilissima P.) DENGAN METODE KLAUSHFER DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI DISINTEGRAN PADA FORMULASI

TABLET PARASETAMOL YANG DIBUAT DENGAN METODE GRANULASI BASAH

ABSTRAK

Latar Belakang: Pati digunakan dalam bidang farmasi terutama pada formula sediaan tablet, baik sebagai pengisi, penghancur maupun sebagai bahan pengikat. Pati yang belum dimodifikasi memiliki banyak kekurangan, sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kriteria tersebut yaitu dengan memodifikasi pati alami. Tujuan: Untuk menggunakan pati sitrat sebagai disintegran dan mengetahui pengaruh konsentrasi pati sitrat terhadap waktu hancur dan disolusi.

Metode: Pati sitrat dibuat dengan mereaksikan pati singkong dan asam sitrat pada temperatur yang tinggi. Pati sitrat di uji ukuran partikel, kelarutan, daya mengembang, berat jenis, mikroskopik, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Variasi konsentrasi pati sitrat pada F1(4%), F2(5%), F3(6%) dan pati singkong pada F4(4%), F5(5%), F6(6%) yang digunakan sebagai disintegran. Uji preformulasi berupa uji waktu alir, sudut diam dan indeks tap dilakukan terhadap massa granul sebelum dicetak menjadi tablet, kemudian dilakukan evaluasi tablet meliputi uji kekerasan, waktu hancur, friabilitas, penetapan kadar, keragaman bobot dan uji disolusi.

Hasil: Hasil dari penelitian ini diperoleh uji waktu hancur pada F1 (3,8 menit), F2 (3,36 menit), F3 (3,07 menit), F5 (13,79 menit), F6 (12,26 menit) memenuhi syarat waktu hancur tablet yaitu ≤ 15 menit, tetapi pada F4 (16,65 menit) tidak memenuhi syarat. Hasil uji disolusi dengan menggunakan medium dapar fosfat pH 5,8 pada menit ke-45 menunjukkan persen kumulatif dari masing-masing formula: F1 (64,57%), F2 (73,21%), F3 (75,58%), F4 (56,8%), F5 (59,71%) dan F6 (61,86%) tidak memenuhi syarat disolusi tablet parasetamol yaitu pelepasan zat aktif ≤ 80%.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pati sitrat dapat digunakan sebagai disintegran pada formulasi tablet parasetamol. Waktu hancur dan disolusi tablet parasetamol menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan konsentrasi pati sitrat formula F1, F2 dan F3.

vii

PREPARATION OF STARCH CITRATE FROM CASSAVA (Manihot utilissima P.) STARCH BY KLAUSHFER METHOD AND THE

UTILIZATION AS DISINTEGRANT ON FORMULATION PARACETAMOL TABLETS BY WET GRANULATION METHOD

ABSTRACT

Background: Starch is used in pharmaceutical field, especially in formulation of tablet, either as filler, disintegrant or binder. Unmodified starch has many limitedness, the efforts to meet these criteria are by modifying natural starches. Purpose: To use starch citrate as disintegrant and determine the influence of starch citrate concentrations against disintegration time and dissolution.

Method: Starch citrate was prepared by reacting the cassava starch and citric acid at high temperature. Evaluations of starch citrate included particle size, solubility, swelling degree, density, microscopic and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Variations of starch citrate concentration in F1 (4%), F2 (5%), F3 (6%) and cassava starch in the F4 (4%), F5 (5%), F6 (6%) which was used as disintegrant. Preformulation test included flowing time, angle of repose and tap index done against mass granules before molded into a tablet, then evaluation of tablet included hardness, disintegration time, friability, determination of drug content, dissolution test and weights diversity.

Result: The study that showed the disintegrantion time of F1 (3.8 minutes), F2 (3.36 minutes), F3 (3.07 minutes), F5 (13.79 minutes), F6 (12.26 minutes) met the specified requirements, that was ≤ 15 minutes, but in F4 (16.65 minutes) did not meet the requirements. The result of dissolution test which using buffer phosphate medium in pH 5.8 at 45th minutes showed the percent cumulative of each formula: F1 (64.57%), F2 (73.21%), F3 (75.58%), F4 (56.8%), F5 (59.71%) dan F6 (61.86%) did not meet the dissolution requirements of the parasetamol tablet which was ≤ 80%.

Conclusion: The result of this study can be concluded that starch citrate can be used as disintegrant of paracetamol tablet. Disintegration time and dissolution of paracetamol tablet becomes better with increased concentration of starch citrate in F1, F2 and F3.

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tablet didefinisikan sebagai bentuk solid yang mengandung satu atau

lebih zat aktif dengan atau tanpa berbagai eksipien (yang meningkatkan mutu

sediaan tablet, sifat alir yang baik, sifat kohesivitas, kecepatan disintegrasi dan

sifat antilekat) dan dibuat dengan mengempa campuran serbuk dalam mesin tablet

(Siregar dan Wikarsa, 2010).

Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan,

daya hancurnya dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet

dan metode pembuatannya. Berdasarkan metode pembuatan tablet ada 3 metode

pembuatan tablet yaitu metode granulasi basah, metode granulasi kering dan cetak

langsung. Metode granulasi basah yaitu mengubah campuran serbuk menjadi

granul bebas mengalir ke dalam cetakan dengan menambahkan pengikat dalam

campuran serbuk, kemudian diayak dan dicetak. Metode granulasi kering yaitu

dengan memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk dan

setelah itu memecahkannya menjadi granul yang lebih kecil dan dicetak. Metode

cetak langsung yaitu campuran bahan obat dan beberapa eksipien yang berbentuk

granul dan dapat dicetak langsung tanpa memerlukan granulasi basah atau kering.

Metode-metode tersebut dapat dipilih sesuai dengan sifat zat aktif dan bahan

eksipien untuk membantu proses pembuatan tablet dan menciptakan sifat-sifat

tablet yang dikehendaki (Ansel, 1989).

Pati telah lama digunakan baik sebagai bahan makanan maupun bahan

2

pada formula sediaan tablet, baik sebagai pengisi, penghancur maupun sebagai

bahan pengikat (Alanazi, dkk., 2008).

Pati adalah polisakarida alami dengan bobot molekul tinggi yang terdiri

dari unit-unit glukosa. Umumnya pati mengandung dua tipe polimer glukosa,

yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah komponen pati yang mempunyai

rantai lurus dan larut dalam air, umumnya amilosa menyusun pati 17 - 21 %,

terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan 1,4-α-glikosida dan

amilopektin adalah suatu polisakarida yang jauh lebih besar dari amilosa yang

mengandung 1000 satuan glukosa atau lebih per molekul yang dihubungkan

dengan ikatan 1,6-α-glikosida (Fessenden dan Fessenden, 1991).

Penggunaan pati pada proses pengolahan pangan membutuhkan

karakteristik atau sifat fungsional tertentu, terutama jika proses tersebut

berlangsung pada kondisi suhu tinggi, pH rendah dan sebagainya, sehingga pati

harus memiliki sifat fungsional dengan kriteria-kriteria tertentu. Tidak semua

kriteria tersebut dipenuhi oleh pati alami, sehingga diperlukan upaya untuk

memenuhi kriteria tersebut yaitu dengan jalan memodifikasi pati alami (Erika,

2010).

Salah satu pati yang dimodifikasi adalah pati Singkong (Amilum manihot).

Pati singkong diperoleh dari umbi singkong. Singkong (Manihot utillisima)

merupakan salah satu sumber karbohidrat, di Indonesia singkong menduduki

urutan ketiga setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang

paling potensial untuk diolah menjadi tepung. Komponen utama singkong adalah

pati, yaitu sekitar 80%. Pati yang diperoleh dari ekstraksi umbi singkong ini akan

3

Menurut Koswara (2006), pati yang belum dimodifikasi mempunyai

beberapa kekurangan yaitu membutuhkan waktu pemasakan yang lama

(membutuhkan energi tinggi), pasta yang terbentuk keras dan tidak bening,

sifatnya terlalu lengket, tidak tahan dengan perlakuan asam, kekentalannya

rendah, kelarutannya rendah dan kekuatan pemgembangnya juga rendah.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan penggunaan pati terbatas dalam industri

pangan, maka dikembangkan teknologi untuk memodifikasi pati sehingga

diperoleh pati yang mempunyai karakteristik yang lebih baik.

Pati sitrat merupakan produk biodegradabel yang memiliki sifat alir yang

baik dan kemampuan mengembang tanpa membentuk gel bila dipanaskan dalam

air dan dianggap sebagai pembawa yang baik untuk dispersi padat dan untuk

meningkat laju disolusi pada obat kelarutannya buruk (Chowdary, dkk., 2011).

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk memodifikasi pati

singkong (Amilum manihot) secara kimia dengan metode Klaushfer sehingga

dapat digunakan sebagai disintegran pada tablet parasetamol secara granulasi

basah. Tujuan pembuatan tablet secara granulasi basah adalah untuk mendapatkan

massa yang mempunyai kekompakan dan sifat alir yang baik.

1.2Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah pati sitrat dapat digunakan sebagai disintegran pada pembuatan

4

b. Bagaimana pengaruh konsentrasi dari pati sitrat yang digunakan sebagai

disintegran pada pembuatan tablet parasetamol terhadap waktu hancur dan

disolusi?

1.3Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi hipotesis

dalam penelitian ini adalah:

a. Pati sitrat dapat digunakan sebagai disintegran pada pembuatan tablet

parasetamol.

b. Ada pengaruh konsentrasi dari pati sitrat yang digunakan sebagai

disintegran pada pembuatan tablet parasetamol terhadap waktu hancur dan

disolusi.

1.4Tujuan Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian

ini adalah:

a. Untuk dapat menggunakan pati sitrat sebagai disintegran pada pembuatan

tablet parasetamol.

b. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dari pati sitrat yang digunakan

sebagai disintegran pada pembuatan tablet parasetamol terhadap waktu

hancur dan disolusi.

1.5Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penggunaan pati sitrat

5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Singkong (Manihot utilissima P.)

2.1.1 Klasifikasi tanaman

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Sub-divisio : Angiospermae

Klass : Dicotyledoneae

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae

Genus : Manihot

Spesies : Manihotutilissima P. (Rukmana, 2002).

Singkong atau ketela pohon merupakan tanaman yang berasal dari

Amerika, memiliki nama lain ubi kayu, singkong, kasepe dalam bahasa inggris

adalah cassava. Singkong termasuk famili Euphorbiaceae yang umbinya

dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat dan daunnya dikonsumsi sebagai

sayuran. Umbi atau akar pohon yang panjang dengan rata-rata 2-3 cm dan panjang

50-80 cm tergantung dari varietas singkong yang ditanam. Umbinya berwarna

putih kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak tahan disimpan lama walau

didalam lemari pendingin. Gejala kerusakan di tandai dengan keluarnya warna

biru gelap akibat terbentuk asam sianida (HCN) yang bersifat racun bagi manusia

6 2.1.2 Kandungan kimia

Singkong segar mempunyai komposisi kimia terdiri dari kadar air sekitar

60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar lemak 0,5% dan kadar abu 1%, karena

merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan, namun sedikit kandungan zat

gizi seperti protein (Litbang, 2011).

2.2Uraian Pati

Pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud

serbuk putih, tidak berasa dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang

dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan dalam jangka

panjang. Banyaknya kandungan pati pada tanaman tergantung pada asal pati

tersebut, misalnya pati yang berasal dari biji beras mengandung pati 50-60% dan

pati yang berasal dari umbi singkong mengandung pati 80% (Winarno, 1986).

Zat pati terdiri dari butiran-butiran kecil yang disebut granula. Bentuk dan

ukuran granula merupakan karakteritik setiap jenis pati, karena itu dapat

digunakan untuk identifikasi, selain ukuran granula karakteristik lain adalah

bentuk granula, lokasi hilum, serta permukaan granulanya (Hodge, dkk., 1976).

Pati adalah polisakarida alami dengan bobot molekul tinggi yang terdiri

dari unit-unit glukosa. Umumnya pati mengandung dua tipe polimer glukosa,

yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah komponen pati yang mempunyai

rantai lurus dan larut dalam air, umumnya amilosa menyusun pati 17-21 %, terdiri

dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan 1,4-α-glikosida dan

amilopektin adalah suatu polisakarida yang jauh lebih besar dari amilosa yang

mengandung 1000 satuan glukosa atau lebih per molekul yang dihubungkan

7

Secara mikroskopik pati singkong berupa butir tunggal dan jarang

berkelompok, agak bulat atau persegi banyak, berbentuk topi baja, butir kecil

berdiameter 5 sampai 10 μm, butir besar berdiameter 20-35 μm. Hilus ditengah

berupa titik, garis lurus atau bercabang tiga, lamela tidak jelas (Ditjen POM,

1979).

2.3Pati Termodifikasi

Pati termodifikasi adalah pati yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat

suatu reaksi kimia (esterifikasi, eterifikasi atau oksidasi) atau dengan mengganggu

struktur asalnya (Fleche, 1985). Sedangkan menurut Glicksman (1969), pati diberi

perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik untuk

memperbaiki sifat sebelumnya. Perlakuan ini dapat mencakup penggunaan panas,

asam, alkali, zat pengoksidasi atau bahan kimia lainnya yang akan menghasilkan

gugus kimia baru dan atau perubahan bentuk, ukuran serta struktur molukul pati.

Modifikasi dapat dilakukan secara kimiawi maupun secara fisik. Terdapat

empat metode modifikasi kimia, yaitu hidrolisis, oksidasi, ikatan silang (cross

linking) dan subtitusi (Luallen, 1988). Sementara itu, modifikasi secara fisika

yaitu pati pre-gelatinasi (Wurzburg, 1989). Pati yang telah termodifikasi akan

mengalami perubahan sifat yang dapat disesuaikan dengan keperluan tertentu.

Sifat-sifat yang diinginkan adalah memiliki viskositas yang stabil pada suhu tinggi

dan rendah, mempunyai ketahanan yang baik terhadap perlakuan mekanis serta

daya pengental yang tahan terhadap kondisi asam dan suhu sterilisasi

(Wirakartakusuma, dkk., 1989).

Pati sitrat merupakan salah satu ester, dimana pati sitrat dibuat dengan

8

tinggi. Suatu ester dapat dibentuk dengan reaksi langsung antara suatu asam

karboksilat dan alkohol, suatu reaksi yang disebut dengan reaksi esterifikasi

(Fessenden dan Fessenden, 1991).

2.4Esterifikasi

Pati termodifikasi ini diperoleh dengan menggunakan asam anorganik

maupun asam organik dimana gugus hidroksilnya telah diubah melalui reaksi

antara alkohol dan asam karboksilat (Fleche, 1985).

Pembuatan ester dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu esterifikasi Fischer

yaitu jika alkohol dan asam karboksilat dan katalis asam (H2SO4) dipanaskan

terdapat kesetimbangan ester dan air. Pembuatan ester dengan menggunakan

anhidrida asam yaitu reaksi yang berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan

reaksi-reaksi yang serupa dengan asil klorida, dan biasanya campuran reaksi yang

terbentuk perlu dipanaskan (Fessenden dan Fessenden, 1991).

Pada penelitian Chowdary dan Veeraiah (2011), Pati sitrat dibuat dengan

mereaksikan pati singkong dan asam sitrat pada temperatur yang tinggi. Ketika

asam sitrat dipanaskan, akan mengalami dehidrasi dan membentuk anhidrida.

Kemudian sitrat anhidrida dapat bereaksi dengan pati dan menghasilkan pati

sitrat. Pati sitrat tidak larut dalam air tetapi memiliki sifat alir dan daya

pengembang yang baik.

Pati sitrat merupakan produk biodegradabel yang memiliki sifat alir yang

baik dan kemampuan mengembang tanpa membentuk gel bila dipanaskan dalam

air dan dianggap sebagai pembawa yang baik untuk dispersi padat dan untuk

9 2.5 Parasetamol

2.5.1 Tinjauan umum Rumus bangun :

Rumus molekul : C8H9NO2

Nama kimia : 4-hidroksiasetanilida [103-90-2]

Berat molekul : 151,16

Kandungan : Tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%

C8H9NO2 dari jumlah yang tertera pada etiket.

Pemerian : Serbuk hablur, putih; tidak berbau; rasa sedikit pahit.

Kelarutan : Larut dalam air mendidih dan dalam natrium

hidroksida 1 N; mudah larutan dalam etanol.

(Ditjen POM, 1995)

2.5.2 Farmakologi

Parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik

ditimbulkan oleh gugus aminobenzen. Asetaminofen di Indonesia lebih dikenal

dengan nama parasetamol, dan tersedia sebagai obat bebas (Wilmana, 1995).

Efek analgetik paracetamol serupa dengan salisilat yaitu dapat

menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol

menghilangkan nyeri, baik secara sentral maupun secara perifer. Secara sentral

10

menghambat pembentukan prostaglandin di tempat inflamasi, mencegah

sensitisasi reseptor rasa sakit terhadap rangsang mekanik atau kimiawi. Efek

antipiretik dapat menurunkan suhu demam. Pada keadaan demam, diduga

termostat di hipotalamus terganggu sehingga suhu badan lebih tinggi (Zubaidi,

1980).

Parasetamol diabsorbsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna.

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam dan waktu

paruh plasma antara 1-3 jam.

2.6 Asam Sitrat 2.6.1 Tinjauan umum

Rumus bangun : CH2(COOH)C(OH)(COOH)CH2COOH. H2O

Rumus molekul : C6H8O7.H2O

Nama kimia : asam 2-hidroksipropana-1,2,3-trikarboksilat

Berat molekul : 210,14

Kandungan : Tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari

101,0% C6H8O7.H2O.

Pemerian : Hablur tidak berwarna atau serbuk putih; tidak

berbau; rasa sangat asam; agak higroskopik;

merapuh dalam udara kering atau panas

Kelarutan : Larut dalam kurang dari 1 bagian air dan

dalam1,5 bagian etanol (95%) P; sukar larut

dalam eter P.

11

Asam sitrat merupakan asam makanan yang paling sering digunakan.

Asam sitrat mudah didapat, melimpah, relatif tidak mahal, sangat mudah larut,

memiliki kekuatan asam yang tinggi, tersedia sebagai granul halus, mengalir

bebas, tersedia dalam bentuk anhidrat dan monohidrat berkualitas makanan.

Asam sitrat monohidrat mencair pada suhu 100oC. Asam ini kehilangan air pada

suhu 60oC, menjadi anhidrat pada suhu 130 oC (Siregar, 2010).

2.7 Sediaan Tablet 2.7.1 Uraian tablet

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa

bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan

merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet kempa dibuat

dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan

cetakan baja (Ditjen POM, 1995).

Untuk mendapatkan tablet yang baik, maka bahan pengisi yang akan

dikempa menjadi tablet harus memenuhi sifat- sifat berikut:

a. Mudah mengalir, artinya jumlah bahan yang akan mengalir dalam corong alir

ke dalam ruang cetakan selalu sama setiap saat, dengan demikian bobot tablet

tidak akan memiliki variasi.

b. Kompatibel, artinya bahan mudah kompak jika dikempa, sehingga dihasilkan

tablet yang keras.

c. Mudah lepas dari cetakan, hal ini dimaksudkan agar tablet yang dihasilkan

mudah lepas dan tidak ada bagian yang melekat pada cetakan, sehingga

12 2.7.2 Metode pembuatan tablet

Tablet dibuat dengan 3 cara umum, yaitu granulasi basah, granulasi kering

(mesin rol atau mesin slag) dan kempa langsung. Tujuan granulasi basah dan

kering adalah untuk meningkatkan aliran campuran dan atau kemampuan kempa

(Ditjen POM, 1995).

a. Granulasi Basah

Zat berkhasiat, pengisi dan penghancur dicampur homogen, lalu dibasahi

dengan larutan pengikat, bila perlu ditambahkan pewarna. Diayak menjadi granul

dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50°C. Setelah kering

diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan

ditambahkan bahan pelicin dan dicetak dengan mesin tablet (Anief, 1994).

b. Granulasi Kering

Metode ini digunakan pada keadaan dosis efektif terlalu tinggi untuk

pencetakan langsung, obatnya peka terhadap pemanasan, kelembaban, atau

keduanya (Lachman, dkk., 1994).

Setelah penimbangan dan pencampuran bahan, serbuk di slugged atau

dikompresi menjadi tablet yang lebar dan datar dengan garis tengah sekitar 1

inci. Kempaan harus cukup keras agar ketika dipecahkan tidak menimbulkan

serbuk yang berceceran. Tablet kempaan ini dipecahkan dengan tangan atau alat

dan diayak dengan lubang yang diinginkan, pelicin ditambahkan dan tablet

dikempa (Ansel, 1989).

c. Cetak Langsung

Beberapa bahan obat seperti kalium klorida, kalium iodida, amonium

13

memungkinkan untuk langsung dikompresi tanpa memerlukan granulasi

(Ansel, 1989).

2.7.3 Komposisi tablet

Tablet oral umumnya di samping zat aktif mengandung, pengisi,

pengikat, penghancur dan pelincir. Tablet tertentu mungkin memerlukan pemacu

aliran, zat warna, zat perasa, dan pemanis (Lachman, dkk., 1994).

Komposisi umum dari tablet adalah zat berkhasiat, bahan pengisi, bahan

pengikat atau perekat, bahan pengembang dan bahan pelicin. Kadang-kadang

dapat ditambahkan bahan pewangi (flavoring agent), bahan pewarna (coloring

agent) dan bahan-bahan lainnya (Ansel, 1989).

a. Pengisi

Digunakan agar tablet memiliki ukuran dan massa yang dibutuhkan.

Sifatnya harus netral secara kimia dan fisiologis, selain itu juga dapat dicernakan

dengan baik (Voigt, 1995). Bahan-bahan pengisi yaitu : laktosa, sukrosa, manitol,

sorbitol, amilum, bolus alba, kalsium sulfat, natrium sulfat, natrium klorida,

magnesium karbonat (Soekemi, dkk., 1987).

b. Pengikat

Untuk memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, juga untuk

menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam butir granulat (Voigt, 1995).

Pengikat yang umum digunakan yaitu: amilum, gelatin, glukosa, gom arab,

natrium alginat, cmc, polivinilpirolidon dan veegum (Soekemi, dkk., 1987).

c. Penghancur

Untuk memudahkan pecahnya tablet ketika berkontak dengan cairan

14

yang digunakan sebagai pengembang yaitu: amilum, gom, derivat selulosa,

alginat, dan clays (Soekemi, dkk., 1987).

d. Pelicin

Ditambahkan untuk meningkatkan daya alir granul-granul pada corong

pengisi, mencegah melekatnya massa pada punch dan die, mengurangi

pergesekan antara butir-butir granul, dan mempermudah pengeluaran tablet dari

die. Bahan pelicin yaitu : metalik stearat, talk, asam stearat, senyawa lilin dengan

titik lebur tinggi, amilum maydis (Soekemi, dkk., 1987).

2.7.4 Uji preformulasi

Sebelum dicetak menjadi tablet, massa granul perlu diperiksa apakah

memenuhi syarat untuk dapat dicetak. Preformulasi ini menggambarkan

sifat massa sewaktu pencetakan tablet, meliputi waktu alir, sudut diam dan indeks

tap.

Pengujian waktu alir dilakukan dengan mengalirkan massa granul melalui

corong. Waktu yang diperlukan tidak lebih dari 10 detik, jika tidak maka akan

dijumpai kesulitan dalam hal keseragaman bobot tablet. Hal ini dapat diatasi

dengan penambahan bahan pelicin (Cartensen, 1977).

Pengukuran sudut diam digunakan metode corong tegak, granul dibiarkan

mengalir bebas dari corong ke atas dasar. Serbuk akan membentuk kerucut,

kemudian sudut kemiringannya diukur. Semakin datar kerucut yang dihasilkan,

semakin kecil sudut diam, semakin baik aliran granul tersebut (Voigt, 1995).

Indeks tap adalah uji yang mengamati penurunan volume sejumlah

serbuk atau granul akibat adanya gaya hentakan. Indeks tap dilakukan dengan

15

teratur keatas dan kebawah. Serbuk atau granul yang baik mempunyai indeks tap

kurang dari 20% (Cartensen, 1977).

2.7.5 Evaluasi tablet a. Kekerasan Tablet

Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam

melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan dan terjadi keretakan talet

selama pembungkusan, pengangkutan dan pemakaian. Kekerasan ini dipakai

sebagai ukuran dari tekanan pengempakan. Kekerasan tablet biasanya 4 – 8 kg,

tablet dengan kekerasan kurang dari 4 kg akan didapatkan tablet yang cenderung

rapuh, tapi bila kekerasan tablet lebih besar dari 8 kg akan didapatkan tablet yang

cenderung keras (Parrott, 1971).

Faktor – faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan pada

saat pentabletan, sifat bahan yang dikempa serta jumlah serta jenis bahan obat

yang ditambahkan saat pentabletan akan meningkatkan kekerasan tablet (Ansel,

1981).

b. Kerapuhan Tablet ( Friabilitas)

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan

pengikisan dan goncangan, besaran yang dipakai adalah % bobot yang hilang

selama pengujian dengan alat friabilator. Faktor-faktor ysng mempengaruhi

kerapuhan antara lain banyaknya kandungan serbuk (fines), kerapuhan di atas 1%

menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Lachman, dkk., 1994).

c. Waktu hancur tablet

Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet

16

kasa alt pengujian. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat

fisika kimia granul dan kekerasan tablet, kecuali dinyatakan lain, waktu hancur

tablet tidak bersalut tidak boleh lebih dari 15 menit (Lachman, dkk., 1994).

d. Kadar zat berkhasiat

Untuk mengevaluasi kemanjuran suatu tablet, jumlah obat dalam tablet

harus dipantau pada setiap tablet atau batch, begitu juga kemampuan tablet untuk

melepaskan zat atau obat yang dibutuhkan harus diketahui (Lachman, dkk.,

1994).

Persyaratan kadar berbeda-beda, dan tertera pada masing-masing

monografi masing-masing bahan obat.

e. Keseragaman sediaan

Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan dua cara, yaitu :

1. Keragaman bobot, dilakukan terhadap tablet yang 50% bahan aktifnya lebih

besar atau sama dengan 50 mg.

2. Keseragaman kandungan, dilakukan terhadap tablet yang 50% bahan aktifnya

urang dari 50 mg.

(Ditjen POM, 1995)

f. Disolusi

Disolusi adalah proses melarutnya suatu obat (Ansel, 1989). Saat sekarang

ini disolusi dipandang sebagai salah satu uji pengawasan mutu yang paling

penting dilakukan pada sediaan farmasi. Pada uji disolusi dapat diketahui bahan

obat dalam larutan dengan kecepatan yang seharusnya. Cepatnya obat atau tablet

17

laju larut berhubungan langsung dengan kemanjuran dari tablet dan perbedaan

bioavaibilitas dari berbagai formula (Lachman, dkk., 1994)

Pada tiap pengujian, volume dari media disolusi (seperti yang

dicantumkan dalam masing- masing monografi) ditempatkan dalam bejana dan

biarkan mencapai temperature 37±0,50C. Kemudian 1 tablet yang diuji dicelupkan

kedalam bejana atau ditempatkan dalam keranjang dan pengaduk diputar dengan

kecepatan seperti yang ditetapkan dalam monografi. Pada waktu-waktu tertentu

contoh dari media diambil untuk analisis kimia dari bagian obat yang terlarut.

Tablet harus memenuhi persyaratan seperti yang terdapat dalam monografi untuk

kecepatan disolusi (Ansel, 1989).

2.8 Spektrofotometri

2.8.1 Spektrofotometri sinar ultraviolet

Spektrum ultraviolet adalah suatu gambaran yang menyatakan hubungan

antara panjang gelombang atau frekuensi sinar UV terhadap intensitas serapan

(absorbansi). Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200 - 400

nm. Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum ultra violet tergantung

pada struktur elektronik dari molekul yang bersangkutan (Sastrohamidjojo, 1985).

Ketika suatu atom atau molekul menyerap sinar UV maka energi tersebut

akan menyebabkan tereksitasinya elektron pada kulit terluar ke tingkat energi

yang lebih tinggi. Tipe eksitasi tergantung panjang gelombang cahaya yang

diserap. Gugus yang dapat mengabsorpsi cahaya disebut dengan gugus kromofor

18 2.8.2 Spektrofotometri sinar inframerah

Spektrofotometri inframerah pada umumnya digunakan untuk:

1. Menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik

2. Mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan

daerah sidik jarinya.

Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya

inframerah tengah (mid-infrared) yaitu pada panjang gelombang 2.5 - 50 m atau

bilangan gelombang 4000 - 200 cm-1. Energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan

menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Pita absorpsi sinar inframerah

sangat khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi

(Dachriyanus, 2004).

Jenis absorpsi energi yang lain, molekul-molekul dieksitasikan ke tingkat

energi yang lebih tinggi ketika molekul-molekul ini menyerap radiasi inframerah.

Hanya frekuensi (energi) tertentu dari radiasi inframerah yang dapat diserap oleh

suatu molekul. Agar molekul dapat menyerap radiasi inframerah, maka molekul

tersebut harus mempunyai gambaran spesifik, yakni momen dipol molekul harus

berubah selama vibrasi (Gandjar dan Rohman, 2012).

Molekul dengan struktur yang berbeda tidak akan ada yang mempunyai

pola absorbsi dan spektrum inframerah yang sama karena setiap ikatan yang

berbeda mempunyai frekuensi getaran yang berbeda, dan juga karena setiap jenis

ikatan kimia yang sama pada dua senyawa yang berbeda berada pada lingkungan

yang sedikit berbeda (Pavia, dkk., 1979).

Radiasi inframerah dari frekuensi yang kurang dari 100 cm-1 diabsorbsi

19

terukur, maka spektrum rotasi molekul terdiri dari bercirikan garis. Radiasi

inframerah pada rentang 10000-100 cm-1 diabsorbsi dan dikonversi oleh molekul

organik menjadi energi vibrasi molekul. Absorbsi ini terukur, tapi spektra vibrasi

lebih tampak sebagai pita daripada garis karena perubahan energi vibrasi tunggal

20 BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Metode Pembuatan

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental meliputi isolasi pati

singkong, pembuatan pati sitrat, karakteristik pati sitrat, uji preformulasi,

pencetakan tablet dan evaluasi tablet.

3.2 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik,

termometer, Stopwatch, mortir dan stamfer, ayakan mesh 12, mesh 14, mesh 40,

mesh 60, mesh 100, lemari pengering, alat pencetak tablet (Erweka), Hardness

Tester (Copley), Disintegration Tester (Copley), Disolution Tester (Veego),

Friability Tester (Copley), Spektrofotometer UV-Vis (UV Mini 1240 Shimadzu),

krus porselin, hot plate, alat-alat gelas dan alat laboratorium lainnya.

3.3 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah parasetamol

(Hengshuljiheng Pharmacy Co., Ltd.), asam sitrat (Merck), pati singkong, laktosa,

magnesium stearat, talkum, akuades, natrium hidroksida (Merck), kalium

dihidrogenfosfat (KH2PO4) (Merck).

3.4 Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah singkong yang

21 3.5 Pembuatan pereaksi

3.5.1 Pembuatan aqua bebas CO2

Akuades yang telah dididihkan kuat-kuat selama beberapa menit. Selama

pendinginan dan penyimpanan harus terlindung dari udara ( Ditjen POM, 1995).

3.5.2 Pembuatan larutan natrium hidroksida (NaOH) 10 M

Timbang 4 gram NaOH (BM = 40), dimasukkan kedalam air bebas

karbondioksida secukupnya hingga 50 ml.

3.5.3 Pembuatan larutan natrium hidroksida (NaOH) 0,2 N

Dilarutkan 8 gram NaOH dalam air bebas karbondioksida secukupnya

hingga 1000 ml ( Ditjen POM, 1995).

3.5.4 Pembuatan larutan kalium dihidrogenfosfat (KH2PO4) 0,2 M

Dilarutkan sejumlah kalium dihidrogenfosfat dalam air bebas

karbondioksida secukupnya hingga tiap 1000 ml mengandung 27,218 g KH2PO4

(Ditjen POM, 1979).

3.5.5 Pembuatan dapar fosfat pH 5.8

Dicampurkan 250 ml larutan kalium dihidrogen fosfat 0,2 M dengan 18 ml

natrium hidroksida 0,2 N dan diencerkan dengan air bebas karbondioksida

secukupnya hingga 1000 ml.

3.6 Pembuatan Pati Singkong 3.6.1 Prosedur isolasi pati singkong

Pembuatan pati singkong dengan cara umbi singkong dikupas, dicuci

bersih, ditimbangdan diparut menggunakan parutan Stainless steel. Hasil parutan

singkong ditambahkan air suling sampai menjadi seperti bubur. Lalu diperas

22

kurang selama 24 jam, lalu cairan atas dibuang dan dilakukan pencucian dengan

cara menambahkan air suling secara berulang-ulang sampai diperoleh pati yang

putih. Pati dikeringkan dibawah sinar matahari. Massa lembab dikeringkan di

lemari pengering pada suhu 40-42o selama lebih kurang 24 jam.

3.7 Evaluasi Terhadap Pati Singkong Hasil Isolasi 3.7.1 Penetapan kadar abu

Caranya: Lebih kurang 2 g sampai 3 g zat yang telah digerus dan

ditimbang saksama, masukkan ke dalam krus porselin yang telah dipijarkan dan

ditara, kemudian diratakan. Pijarkan dengan menggunakan tanur hingga arang

habis, dinginkan, timbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung

terhadap bahan yang telah dikeringkan (Ditjen POM, 1979).

3.7.2 Penetapan susut pengeringan

Caranya: Timbang seksama 1 g sampai 2 g zat dalam botol timbang

dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105oC selama 30

menit dan telah ditara. Ratakan zat dalam botol timbang dengan menggoyangkan

botol, hingga merupakan lapisan setebal lebih kurang 5 mm sampai 10 mm,

masukkan ke dalam ruang pengering, buka tutupnya, keringkan pada suhu

penetapan hingga bobot tetap. Sebelum setiap pengeringan, biarkan botol dalam

keadaan tertutup mendingin dalam eksikator hingga suhu kamar (Ditjen POM,

1979).

3.8 Pembuatan Pati Sitrat

Pembuatan pati sitrat dilakukan dengan metode Klaushfer, asam sitrat 40

g dilarutkan dalam air 40 ml air suling, larutan asam sitrat ditetesi sedikit demi

23

dibuat hingga 100 ml dengan menambahkan air suling. Larutan asam sitrat

dicampur dengan 100 gram tepung singkong dalam beaker. Campuran tersebut

dipindahkan ke nampan stainless steel dan didiamkan selama 16 jam pada suhu

28oC, campuran tersebut dimasukkan dalam oven pada suhu 60oC selama 6 jam.

Campuran tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 130oC selama 2 jam.

Campuran kering tersebut dicuci berulang-ulang untuk menghilangkan asam sitrat

yang tidak bereaksi. Pati sitrat dikeringkan pada suhu 50oC untuk menghilangkan

air atau kelembapan.

3.9 Pemeriksaan Karakteristik Pati Sitrat 3.9.1 Distribusi ukuran partikel

Distribusi ukuran partikel dari pati sitrat dapat ditentukan dengan

pengayakan. Dengan menggunakan ayakan mesh 40, 60 dan 100.

3.9.2 Daya pengembangan (swelling test)

Pati sitrat sebanyak 200 mg dimasukkan masing-masing ke dalam tabung

reaksi berskala yang masing-masing berisi 10 ml aquadest dan parafin cair.

Campuran tersebut didiamkan selama 12 jam. Volume sedimen dalam tabung

reaksi tersebut dicatat. Indeks swelling dapat dihitung sebagai berikut:

3.9.3 Kelarutan

Kelarutan pati sitrat diukur di dalam air dan pelarut organik seperti

alkohol. Kelarutan suatu zat yang tidak diketahui secara pasti dapat dinyatakan

24 Tabel 3.1 Istilah kelarutan

No Istilah Kelarutan Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan

6. Sangat sukar larut 1000-10000

7. Praktis tidak larut Lebih dari 10000

Uji kelarutan dilakukan dengan cara melarutkan 1 gram pati singkong atau

pati sitrat dalam sejumlah air tertentu (Anief, 2007).

3.9.4 Bobot jenis

Pati sitrat dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml lalu dilihat volume awal.

Lalu gelas ukur di tap sebanyak 15 kali setelah itu dilihat volumenya. Kemudian

pati sitrat ditimbang. Lalu berat jenis dihitung dengan rumus:

Bobot jenis = 100%

Keterangan: BJ = Berat Jenis

3.9.5 Uji mikroskopik

Pati diletakkan di atas object glass lalu ditambahkan 2 tetes akuades. Lalu

diamati bentuk hillus, lamela dari pati singkong di bawah mikroskop dengan

perbesaran 10x40.

3.9.6 Uji FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Spektrofotometer inframerah digunakan untuk mengkarakteristik interaksi

yang mungkin antara obat dan operator dalam keadaan padat. Teknik pelet KBr

digunakan untuk menyiapkan sampel. Spektrum tercatat di wilayah spektral dari

25 Tabel 3.2 Penafsiran spektrum inframerah

No Bilangan Gelombang (cm-1) Gugus Fungsi

1. 3600-2400 cm-1 COOH

3.10 Pembuatan Tablet

Sediaan tablet parasetamol dibuat menggunakan pati sitrat sebagai

desintegran dengan berbagai konsentrasi (4%, 5%, 6%) dan sebagai pembanding

digunakan pati singkong dengan konsentrasi yang sama dan bobot tablet 450 mg

dengan dosis parasetamol 325 mg tiap tabletnya seperti yang tertera pada tabel 2.3

Formula:

Pati singkong (% bervariasi)

Laktosa q.s

26 Tabel 3.3 Formula tablet parasetamol

Komposisi Formulasi (g)

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F1 : Formula tablet dengan konsentarsi pati sitrat 4% F2 : Formula tablet dengan konsentrasi pati sitrat 5% F3 : Formula tablet dengan konsentrasi pati sitrat 6% F4 : Formula tablet dengan konsentarsi pati singkong 4% F5 : Formula tablet dengan konsentarsi pati singkong 5% F6 : Formula tablet dengan konsentrasi pati singkong 6%

Tablet dibuat dengan metode granulasi basah, dimana zat aktif

(Parasetamol) dan laktosa dicampur. Tambahkan mucilago amily sedikit demi

sedikit sampai habis. Massa lembab dilewatkan ke ayakan mesh 12 untuk

membentuk granul. Granul yang terbentuk dikeringkan pada temperatur 60º C

selama 2 jam. Granul kering kemudian dilewatkan pada ayakan mesh 14 lalu

dicampur dengan pati sitrat sebagai pengembang luar, magnesium stearat dan

talkum, lalu diaduk sampai homogen.

3.11 Uji Preformulasi 3.11.1 Sudut diam

Massa granul sebanyak 100 gram dimasukkan kedalam corong yang telah

dirangkai, permukaannya diratakan. Lalu penutup bawah corong dibuka, biarkan

granul mengalir sampai habis. Tinggi kerucut yang terbentuk diukur.

27 tg θ = 2h/D

Keterangan : θ = sudut diam D = diameter

H= tinggi kerucut (cm)

Persyaratan: 200 < θ < 400 (Cartensen, 1977).

3.11.2 Waktu alir

Uji waktu alir dilakukan menurut metode yang dibuat oleh Cartensen

(1977). Granul sebanyak 100 gram dimasukkan kedalam corong yang telah

dirangkai, kemudian permukaannya diratakan. Penutup bawah corong dibuka dan

secara serentak stopwatch dihidupkan. Stopwatch dihentikan saat granul tepat

habis melewati corong dan dicatat waktu alirnya.

Persyaratan: granul harus habis mengalir dalam waktu lebih singkat dari

10 detik (Lachman, 1994).

3.11.3 Indeks tap

Kedalam gelas ukur 25 ml, dimasukkan sejumlah granul hingga 25 ml.

Ditap dengan alat yang dimodifikasi sampai konstan. Setelah hentakan,

volumenya dihitung dengan rumus:

I = x 100%

Dimana: V1 = Volume sebelum ketukan/ mampet V2 = Volume setelah ketukan/ mampet

28 3.12 Evaluasi Tablet

3.12.1 Uji kekerasan tablet

Alat: Hardness Tester (Copley)

Sebelum tablet dimasukkan diantara anvil dan punch, tablet dijepit dengan

cara memutar skrup pemutar sampai lampu stop menyala, ditekan knop tanda

panah ke kanan sampai tablet pecah. Dan dicatat angka yang menunjukkan jarum

penunjuk skala pada saat tablet pecah. Percobaan ini dilakukan untuk 5 tablet.

Persyaratan: Kekerasan tablet antara 4-8 kg (Parrot, 1971).

3.12.2 Uji kerapuhan/friabilitas Alat: Friabilator (Copley)

Sebanyak 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu ditimbang (A),

kemudian kerapuhannya diuji di dalam alat uji friabilator dengan putaran 25 rpm

selama 4 menit. Setelah 4 menit tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu.

Bobot akhir ditimbang (B).

% kerapuhan = x100% A

B

A−

Persyaratan: Kehilangan berat tablet 0,5 - 1,0% (Sahoo, 2007).

3.12.3 Uji waktu hancur

Alat: Desintegration Tester (Copley)

Dimasukkan 6 tablet pada masing-masing tabung di keranjang lalu

letakkan 6 tablet dengan cakram penuntun di atasnya dan dijalankan alatnya.

Dicelupkan pada air dengan suhu 37oC (±1oC) sebagai medium dengan tinggi air

tidak boleh kurang dari 15 cm, sehingga tabung dapat dinaik turunkan secara

29

permukaan air, angkat keranjang dan amati seluruh tablet. Tablet dinyatakan

hancur jika tidak ada lagi tablet yang tertinggal pada kawat kasa dan dicatat waktu

setiap tablet hancur.

Persyaratan: Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke enam

tablet tidak boleh lebih dari 15 menit (Ditjen POM, 1979).

3.13 Penetapan Kadar Parasetamol

3.13.1 Pembuatan larutan induk baku dalam dapar fosfat pH 5,8

Timbang seksama 25 mg parasetamol BPFI dimasukkan ke dalam labu

tentukur 25 ml, dilarutkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda, lalu

dikocok homogen (konsentrasi 1000 mcg/ml) (LIB I).

Dipipet sebanyak 1 mL larutan tersebut, dimasukkan kedalam labu

tentukur 25 mL, dicukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda maka

diperoleh larutan induk baku dengan konsentrasi 40,080 mcg/ml (LIB II).

3.13.2 Pembuatan kurva serapan

Dari LIB II Parasetamol, dipipet sebanyak 1,62 ml dan dimasukkan ke

dalam labu tentukur 10 ml, diencerkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis

tanda. Dikocok homogen maka akan diperoleh konsentrasi 6,5 mcg/ml. Diukur

serapannya pada panjang gelombang 200 - 400 nm dan sebagai blanko digunakan

dapar fosfat pH 5,8.

3.13.3 Pembuatan linieritas kurva kalibrasi

Dari LIB II dipipet 0,76; 1,12; 1,48; 1,84 dan 2,24 ml, dimasukkan ke

dalam labu tentukur 10 ml, kemudian dicukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8

30

mcg/ml; 7,2 mcg/ml dan 8,8 mcg/ml. Diukur serapannya pada panjang gelombang

maksimum.

3.13.4 Penetapan kadar tablet parasetamol

Timbang seksama sebanyak 20 tablet, dicatat beratnya, kemudian digerus

sampai homogen. Ditimbang sejumlah serbuk setara dengan 25 mg parasetamol

sebanyak 6 kali, masing-masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml,

kemudian cukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda, dikocok

homogen maka diperoleh larutan dengan konsentrasi teoritis 1000 mcg/ml. Saring

dengan kertas saring, filtrat pertama dibuang dan filtrat selanjutnya di tampung.

Dari larutan tersebut dipipet sebanyak 0,16 ml dan dimasukkan ke dalam labu

tentukur 25 ml, diencerkan dengan dapar fosfat pH 5,8 kemudian dicukupkan

sampai garis tanda, maka diperoleh larutan dengan konsentrasi 6,4 mcg/ml.

Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 243,0 nm dengan

menggunakan dapar fosfat pH 5,8 sebagai blanko.

3.14 Uji Keragaman Bobot

Timbang seksama 10 tablet, satu per satu dan hitung bobot rata-rata. Dari

hasil penetapan kadar, yang diperoleh seperti yang tertera dalam masing-masing

monografi, hitung jumlah zat aktif dari masing-masing dari 10 tablet dengan

anggapan zat aktif terdistribusi homogen. Jika jumlah zat aktif dalam

masing-masing dari 10 satuan sediaan terletak antara 85,0% hingga 115,0% dari yang

tertera pada etiket, atau jika simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan

31 3.15 Uji Disolusi Tablet

Untuk menguji laju disolusi tablet dilakukan dengan menggunakan alat

Dissolution Tester.

Medium : 900 ml larutan dapar posphat pH 5.8

Alat : tipe II (metode dayung)

Kecepatan putaran : 50 rpm

Waktu : 30 menit

Cara kerja:

Satu tablet dimasukkan dalam wadah disolusi yang berisi 900 ml medium

disolusi dengan suhu 370 ± 0,50C. Kemudian diputar dengan kecepatan 50 rpm.

Pada waktu 45 menit, larutan aliquot dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan

dalam labu tentukur 25 ml. Larutan disolusi yang telah dipipet diganti dengan 1

ml dapar fosfat pH 5,8. Selanjutnya larutan yang telah dipipet di dalam labu

tentukur 25 ml, diencerkan dengan dapar fosfat sampai garis tanda, diukur

serapannya pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dan sebagai

blanko digunakan dapar fosfat. Kadarnya dihitung dengan persamaan regresi.

Pengujian dilakukan terhadap 6 tablet.

Syarat: Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) C8H9NO2

dari jumlah yang tertera pada etiket (Ditjen POM,1995).

Interpretasi: Persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan

yang diuji sesuai dengan tabel penerimaan. Apabila tidak memenuhi persyaratan

maka pengujian dilanjutkan sampai tiga tahap, kecuali bila hasil pengujian

memenuhi tahap S1 atau S2. Kriteria penerimaan zat aktif yang larut dengan

32 Tabel 3.4 Kriteria penerimaan uji disolusi

Tahap Jumlah Yang Diuji Kriteria Penerimaan

S1 6 Tiap Unit sediaan tidak kurang dari Q + 5%

S2 6

Rata-rata dari 12 unit (S1 + S2 ) adalah sama

dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit sediaan yang yang lebih kecil dari Q-15%

S3 12

Rata-rata dari 24 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak 1 unit pun kurang dari Q-25%

(Ditjen POM, 1995)

3.16 Analisis Data Secara Statistik

Kadar zat aktif sebenarnya yang terkandung dalam sampel dapat diketahui

menggunakan uji distribusi t. Data diterima atau ditolak dihitung dengan

menggunakan metode standar deviasi dengan rumus :

Keterangan:

SD = Standar deviasi X = Kadar sampel

= Kadar rata-rata sampel N = Jumlah perlakuan

Untuk menghitung t hitung digunakan rumus ;

Dimana:

x = kadar sampel

= kadar rata-rata sampel SD = Standar deviasi N = jumlah perlakuan.

Hasil pengujian atau nilai thitung yang diperoleh ditinjau terhadap tabel distribusi t,

33

Menurut Sudjana (2002), untuk menentukan kadar suatu zat didalam

sampel dengan tingkat kepercayaan 99%, α = 0,01, dk = n-1, dapat digunakan

rumus:

Keterangan: µ = kadar zat aktif

= kadar rata-rata sampel

t = harga t tabel sesuai (dk = n-1) α = tingkat kepercayaan

34 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Isolasi Pati Singkong (Manihot utilissima P.)

Dari 5000 gram umbi singkong diperoleh pati sebanyak 465,6 gram.

Sehingga rendemen pati singkong 9,31% dapat dilihat pada Lampiran 5 hal 60.

Pati singkong yang diperoleh berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa. Butir

pati singkong berbentuk agak bulat atau bersegi banyak, lamelanya tidak jelas dan

hilus berada ditengah berupa titik (Ditjen POM, 1979). Kadar abu total pati

singkong alami sebesar 1,8264% dan susut pengeringan sebesar 1,664%.

4.2 Pati Sitrat

4.2.1 Distribusi ukuran partikel

Ukuran partikel pati singkong alami dan pati sitrat diperoleh dari

pengayakan dengan ayakan bertingkat yaitu mesh 40, 60 dan 100. Sehingga

didapatkan masing-masing berat dari ukuran partikel mesh 40, 60 dan 100. Hasil

data ukuran partikel dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data ukuran partikel pati singkong dan pati sitrat

Ayakan Pati Singkong (%) Pati Sitrat (%)

Mesh 40 74,4 38,06

Mesh 60 16,74 52,83

Mesh 100 8,86 9,11

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pati singkong

lebih banyak melewati ayakan mesh 40 yaitu 74,4%. Sedangkan distribusi ukuran

partikel pati sitrat distribusi ukuran partikelnya terpusat pada ayakan mesh 60

sebanyak 52,83%. Pati singkong menunjukkan distribusi ukuran partikel yang

35

Gambar 4. 1 Presentase distribusi ukuran partikel pati sitrat 4.2.2 Daya pengembang

Daya pengembang merupakan suatu sifat yang mencirikan daya kembang

suatu bahan, dalam hal ini yaitu kekuatan pati untuk mengembang (BeMiller,

dkk., 1997). Kenaikan volume atau pengembang pati sitrat adalah:

TSP (Volume Endapan dalam Parafin) : 2,1 ml

TSA (Volume Endapan dalam Air) : 0,65 ml

Daya pengembang = 2,1- 0,65 / 0,65 x 100%

= 223%

Berdasarkan perhitungan di atas didapat bahwa daya pengembang pati

sitrat sebesar 223%. Menurut Leach dan Cowenn (2001), persyaratan pati

dikatakan sebagai pengembang yang baik apabila memiliki daya pengembang

36 4.2.3 Kelarutan

Uji kelarutan dilakukan untuk mengetahui kelarutan dari suatu zat terlarut

dalam pelarutnya. Data hasil kelarutan pati sitrat dan pati singkong dapat dilihat

pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Data kelarutan pati singkong dan pati sitrat

Pati Pelarut

Air Alkohol

Pati sitrat Praktis tidak larut Praktis tidak larut

Pati singkong Praktis tidak larut Praktis tidak larut

Berdasarkan data dari Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pati

singkong dan pati sitrat praktis tidak larut dalam air atau alkohol. Kelarutan dapat

dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi bahan-bahan dalam larutan dan komposisi

pelarutnya (Vogel, 1979).

4.2.4 Bobot jenis

Berat seluruh pati sitrat 35 gram. Bobot jenis pati sitrat awal sebelum

ditap adalah 0,833 g/ml, sedangkan bobot jenis akhir pati sitrat setelah ditap

adalah 0,931 g/ml.

Berdasarkan perhitungan di atas didapat bahwa berat jenis pati sitrat

sebesar 10,74%. Menurut Aulton (1988), pati yang memiliki nilai bobot jenis

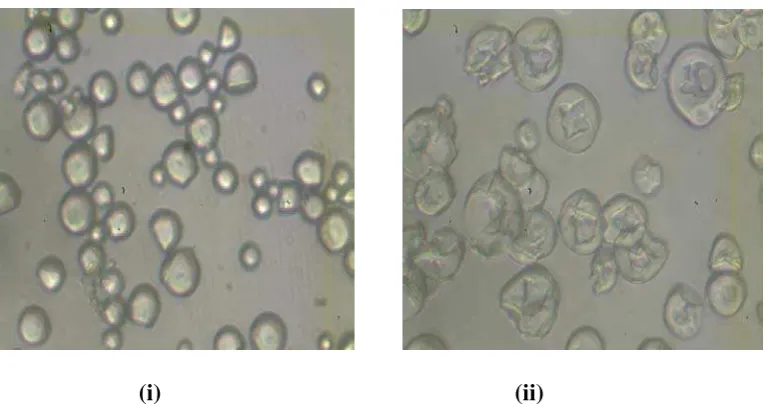

37 4.2.5 Mikroskopik

Uji mikroskopik dilakukan untuk mengetahui bentuk hilus dan lamela

amilum di bawah mikroskop perbesaran 10x40. Hasil Mikroskopik dapat dilihat

pada Gambar 4.2.

(i) (ii)

Gambar 4.2 Mikroskopik pati: (i) pati singkong alami, (ii) pati sitrat

Pada uji mikroskopik, pati singkong memiliki bentuk bulat dan bersegi

banyak, berbentuk topi baja, lamella tidak jelas dan memiliki hillus berupa titik

yang terletak ditengah (Ditjen POM, 1979). Pati sitrat memiliki bentuk yang sama

dengan amilum singkong, tidak memilki lamela dan letak hilus yang sama hanya

saja hilus amilum sitrat berbentuk seperti kristal.

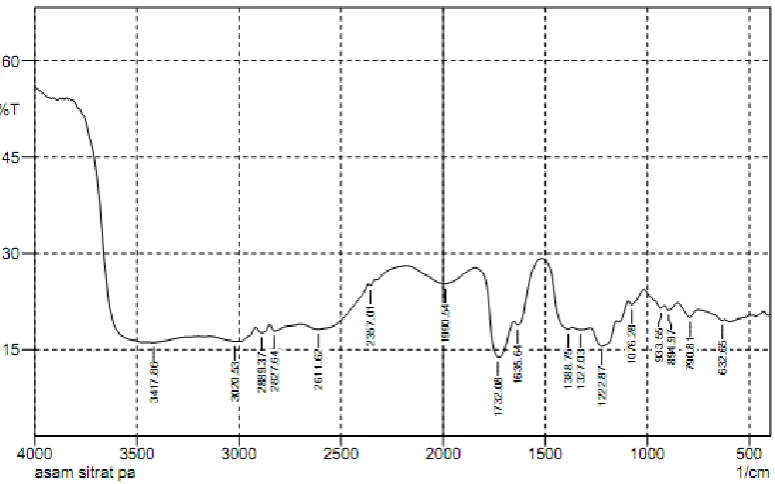

4.2.6 Uji FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Uji FTIR ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dari suatu senyawa

pada bilangan gelombang yang sudah ditentukan. Hasil uji Asam sitrat dengan

38 Gambar 4.3 Spektrum inframerah asam sitrat

Hasil uji pati singkong dengan menggunakan FT-IR dapat dilihat pada

Gambar 4.4.

39

Hasil uji pati sitrat dengan menggunakan FT-IR dapat dilihat pada Gambar

4.5.

Gambar 4.5 Spektrum inframerah pati sitrat

Jika spektrum inframerah asam sitrat pada Gambar 4.3 dibandingkan

dengan spektrum inframerah dari pati sitrat pada Gambar 4.5 diatas dapat dilihat

bahwa ada perbedaan pada bilangan gelombang 3244 cm-1 menujukkan adanya

gugus –OH karboksilat, pada bilangan gelombang 2978 – 2885 cm-1 menunjukkan

gugus –CH alifatis dan FTIR pati sitrat yang paling spesifik absorbsi inframerah

karbonil dari ester pada bilangan gelombang 1724 cm-1 yaitu adanya gugus C=O.

Menurut Pavia, dkk., (1979), gugus karbonil (C=O) berada pada bilangan

gelombang 1725 - 1700 cm-1. Dari hasil FTIR menunjukkan terjadinya reaksi

antara asam sitrat dan pati singkong.

4.3 Hasil Uji Preformulasi Massa Granul

Sebelum massa granul dicetak menjadi tablet umumnya harus melalui