ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

DANAU TEMPE, PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN

MEMPERTIMBANGKAN KEARIFAN LOKAL

FADHIL SURUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis dan Arahan Pengembangan Kawasan Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

FADHIL SURUR. Analisis dan Arahan Pengembangan Kawasan Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal. Dibimbing oleh SANTUN R.P SITORUS dan IVANOVICH AGUSTA.

Pengembangan wilayah tidak hanya terkait dengan upaya memaksimalkan potensi aspek fisik wilayah, tetapi mampu mempertimbangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu kawasan potensial di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan Danau Tempe. Secara administratif wilayahnya di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo (54.6%), Kabupaten Sidrap (34.6%) dan Kabupaten Soppeng (10.7%) yang terdiri dari 11 kecamatan dan 125 desa/kelurahan. Selain memiliki potensi perikanan darat yang cukup besar, kawasan ini juga memiliki potensi pengembangan sektor pertanian lahan pangan dan hortikultura. Kondisi sosial-budaya masyarakat setempat menjadi hal yang menarik untuk dijadikan dasar dalam pengembangan kawasan. Masyarakat lokal di kawasan tersebut memiliki sistem sosial dan kearifan lokal dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan berkaitan erat dengan perkembangan peradaban etnis Bugis dengan berbagai peninggalan budaya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Wajo menetapkan kawasan Danau Tempe sebagai Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya, Pemerintah Kabupaten Soppeng menetapkan sebagai kawasan pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Sidrap menetapkan sebagai kawasan pariwisata budaya. Untuk mengembangkan kawasan Danau Tempe diperlukan kajian terkait aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek kebijakan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan, menganalisis komoditi pertanian yang menjadi komoditi unggulan di kawasan tersebut, mengidentifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di kawasan Danau Tempe, menganalisis prinsip-prinsip kearifan lokal yang diakomodasi dalam rencana tata ruang wilayah dan menyusun arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu Analisis Deskriptif-Kualitatif untuk mendeskripsikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat, Analisis Nilai Penting dan Nilai Strategis untuk menentukan kelompok pengembangan dari sumberdaya budaya di Kawasan Danau Tempe. Analisis LQ-SSA digunakan untuk menganalisis komoditi unggulan, Analisis Skalogram untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah, Analisis Isi untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip kearifan lokal diakomodasi dalam rencana tata ruang, dan kompilasi dari beberapa anlisis untuk menentukan arahan pengembangan.

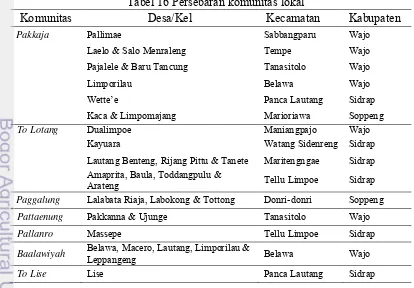

To Lise yang memiliki kemampuan dalam kesusateraan. Kecamatan Tempe, Tellu Limpoe, Marioriawa dan Donri-donri memiliki budaya dan kearifan lokal yang lebih beragam dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Komoditi unggulan pertanian di kawasan Danau Tempe berdasarkan data tahun 2002 dan 2012 menunjukkan lebih dominan pada subsektor perikanan dan peternakan. Komoditi unggulan pertanian tanaman pangan (padi dan jagung), perkebunan (murbei), peternakan dan perikanan berkaitan dengan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. Komunitas lokal memiliki tradisi yang khas dalam pengembangan komoditi pertanian tersebut.

Sebagian besar perdesaan di kawasan Danau Tempe mempunyai tingkat perkembangan yang rendah. Sekitar 13.6% masuk dalam kategori hirarki I, 23.2% masuk dalam kategori hirarki II dan 63.2% masuk dalam hirarki III. Desa/kelurahan yang teridentifikasi dengan hirarki I dapat diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yaitu di Kecamatan Maritengngae dan Tempe yang memiliki desa dengan hirarki I yang tinggi. Dokumen RTRW pada ketiga kabupaten telah mengakomodir prinsip kearifan lokal. Aspek asimilasi merupakan aspek yang paling dominan diakomodasi dalam RTRW ketiga kabupaten sedangkan Kabupaten Sidrap merupakan kabupaten yang paling menonjol mengakomodasi aspek kearifan lokal dibandingkan dengan kabupaten lainya.

Arahan pengembangan kawasan Danau Tempe perlu mempertimbangkan potensi sosial budaya yang bersumber dari aspek-aspek kearifan lokal yang dimiliki oleh 7 komunitas lokal. Pertimbangan tersebut diaplikasikan dalam kebijakan penataan ruang, pengembangan usaha pertanian dan ekonomi kreatif, pengembangan permukiman, pengembangan pusat pelayanan serta pengembangan pariwisata dan desa-desa budaya berbasis pada perlindungan kebudayaan dan cagar situs budaya.

SUMMARY

FADHIL SURUR. Analysis and Direction of Regional Development of Tempe Lake, South Sulawesi Province with Regard to Local Wisdom. Supervised by SANTUN R.P SITORUS and IVANOVICH AGUSTA.

The regional development is not only related to the effort to maximize the potential of region physical aspects, but also able to consider the potential of economic, social and cultural. One of the potential regions in South Sulawesi Province is Tempe Lake region. Administratively, its region consists of 3 cities, namely Wajo Regency (54.6%), Sidrap Regency (34.6%) and Soppeng Regency (10.7%). In addition, it also consists of 7 districts and 125 villages. Besides having the potency of a large aquaculture, this region also has potency for the development of staple food-based agriculture and horticulture. The socio-cultural conditions of the local community can be an interesting matter to become a foundation in the regional development. Local communities in the region have social system and local wisdom in utilizing the potency of natural resources and is closely related to the development of civilization Buginese with a variety of cultural relics. Hence, the government of Wajo Regency established Tempe Lake region as a Strategic Region for Socio-cultural Interests, the government of Soppeng Regency assigned it as a Tourism Region and the government of Sidrap Regency stablished it as a Cultural Tourism Region. To develop Tempe Lake region, it is required a comprehensive study related to economic, social, regional, as well as regional policy aspects.

The purpose of this study was to identify, describe and map the form of community local wisdom in Tempe Lake region that can be considered in the regional development, analyze the agricultural commodity that becomes a leading commodity, identify the development level of rural/villages in Tempe Lake region and arrange Tempe Lake region‟s development referrals with regard to local wisdom. Data analysis used was a Descriptive-Qualitative Analysis to describe the local wisdom owned by local communities, next Stategic and Importan Value Analysis to determine the importance and strategic value of cultural resources in the area of Tempe Lake. LQ-SSA Analysis to analyze the leading commodity, Schallogram Analysis to determine the development level of the region, Content Analysis to identify the principle of local wisdom accommodated in spatial planning, and the compilation of analysis to determine the referrals of development.

The results showed that 7 local communities has a potential regarding local wisdom aspects and can be considered in the development of the area consists of; (1) pakkaja fishing community, (2) To Lotang community, (3) paggalung community with traditional farming tradition, (4) pattenung community with traditional weaving tradition, (5) pallanro community with producing traditional weapons, (6) Baalawiyah community with mix of Bugis tradition and Islam and (7) To Lise community with skills in literary. Tempe, Tellu Limpoe, Marioriawa and Donri-donri District have culture and local wisdom that a more diverse compared to other districts.

corn), plantations (mulberry), animal husbandry and fisheries associated with the development of local knowledge - based economy. The local communities has a unique tradition in the development of the agricultural commodities.

From the schallogram analysis, it was found that most of the rural areas in Tempe Lake region was at a low level of development. Out of the 125 villages surveyed, only 17 villages or approximately 13.6% that catagorized in hierarchy I. Meanwhile, 29 villages (23.2%) were in hierarchy II. Most villages were in hierarchy III (79 villages or 63.2%) among villages that were surveyed. The village was identified with the first hierarchy can be directed as a regional service center which is in the Tempe and Maritengngae District which has a village with a high hierarchy I.

When three documents were compared, an element of local wisdom-based spatial planning which was most heavily contented was in the Spatial Planning (RTRW) document of Sidrap Regency and assimilation element was the most potential element to be put forward because it has the most value of all the spatial planning documents. The referrals of Tempe Lake region with regard to development of local wisdom could be based on the local knowledge in regional development planning, natural resource management, local economic development, traditional settlements development, tourism and cultural village development, and protection of cultural sites.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

DANAU TEMPE, PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN

MEMPERTIMBANGKAN KEARIFAN LOKAL

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih pada tesis ini adalah pendekatan aspek sosial budaya dalam pengembangan wilayah, dengan judul Analisis dan Arahan Pengembangan Kawasan Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda H Achmad Ibrahim Surur dan Ibunda Dra Hj Syahri Banong yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memelihara, dan memberikan bimbingan serta pengorbanan yang sangat besar dalam kehidupan penulis. Kepada kakanda dan keluarga yang saya banggakan Fitriyani SAg, Faisal Ibrahim Lc MSi, Ummu Saad SPd, Fadly Ibrahim ST MT, Faridh Surur, SPd ST, dan Fachriyadi Ibrahim, SP yang senantiasa memberikan inspirasi kepada penulis.

2. Bapak Prof Dr Ir Santun R.P Sitorus dan Bapak Dr Ivanovich Agusta, SP MSi selaku dosen pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing sehingga membuka wawasan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Ir Umar Mansyur, MT selaku dosen penguji dan atas arahannya penulis dapat melanjutkan pendidikan dengan jalur beasiswa.

4. Segenap dosen dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB yang telah memberikan ilmu paling berharga selama penulis mengikuti proses kehidupan sebagai mahasiswa.

5. Rekan-rekan seperjuangan PWL 2012 yang sangat kompak dalam kebersamaannya, terima kasih atas arahan-arahan serta nasehat yang bersifat membangun bagi penulis baik dalam hal perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah mengamanahkan Beasiswa Unggulan DIKTI tahun 2012 jalur calon dosen kepada penulis selama menempuh studi.

7. Serta semua pihak yang namanya tidak tercantum juga telah memberikan andil secara ikhlas membantu penulis dalam berbagai hal.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hasil dari karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran positif yang bersifat membangun dalam mengembangkan karya ini, sehingga dapat berguna bagi kita semua, insya Allah, Amin.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 6

Manfaat Penelitian 6

Ruang Lingkup Penelitian 7

Kerangka Pemikiran 7

TINJAUAN PUSTAKA 9

Perairan Umum 9

Pengembangan Wilayah 10

Kearifan Lokal 12

Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang 15

Komoditi Basis Perekonomian 17

Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Wilayah 18

Penelitian Terdahulu 19

METODE PENELITIAN 21

Lokasi dan Waktu Penelitian 21

Jenis dan Sumber Data 22

Metode Pengumpulan Data 22

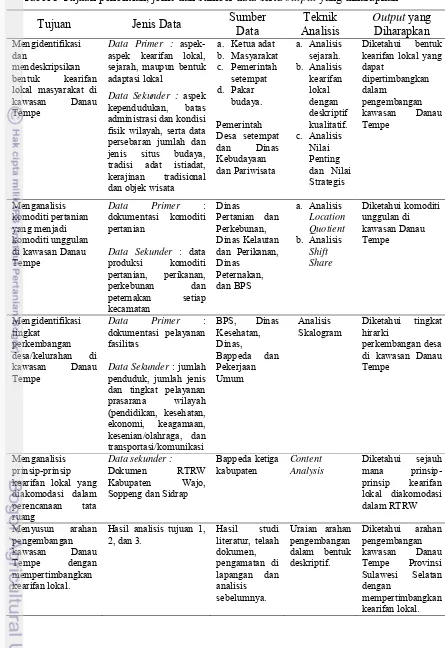

Teknik Analisis Data 27

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 34

Kondisi Fisik Danau Tempe 34

Potensi Pertanian 37

Kependudukan 41

Perekonomian 41

Kepariwisataan 42

Bahasa, Agama, dan Kepercayaan 42

Rencana Pengelolaan Kawasan Danau Tempe 45

Danau Tempe dan Perkembangan Budaya Etnis Bugis 46

HASIL DAN PEMBAHASAN 48

Kearifan Lokal di Kawasan Danau Tempe 48

Identifikasi Komoditi Unggulan Pertanian 80

Identifikasi Tingkat Perkembangan Wilayah 90

Arahan Pengembangan Kawasan Danau Tempe dengan Mempertimbangkan

Mempertimbangankan Kearifan Lokal 104

SIMPULAN DAN SARAN 113

Simpulan 113

Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

1 Hasil-hasil penelitian sebelumnya 20

2 Distribusi kabupaten, kecamatan dan desa pada kawasan Danau Tempe 21 3 Tujuan penelitian, jenis dan sumber data serta output yang diharapkan 23

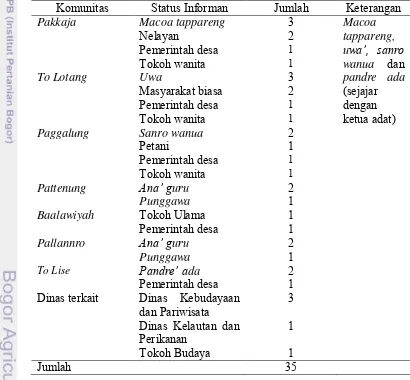

4 Daftar informan wawancara mendalam 25

5 Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram 32

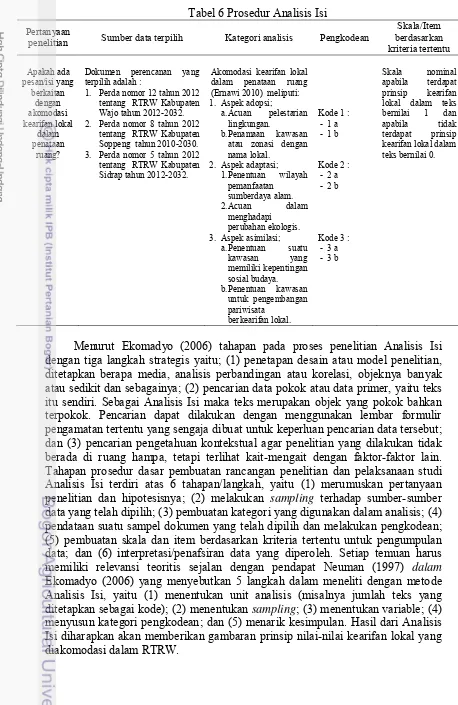

6 Prosedur Analisis Isi 33

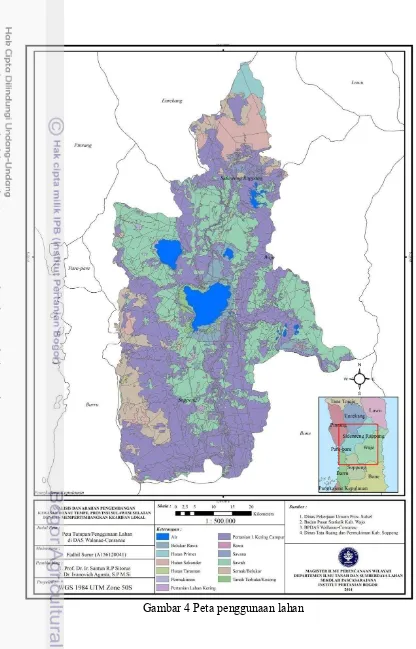

7 Penggunaan lahan berdasarkan kabupaten 37

8 Luas tanam (ha) dan produksi (ton) tanaman pangan tahun 2002 dan

2012 37

9 Luas tanam (ha) dan produksi (ton) tanaman hortikultura tahun 2002

dan 2012 39

10 Luas tanam (ha) dan produksi (ton) tanaman perkebunan tahun 2002

dan 2012 39

11 Jumlah ternak berdasarkan jenis pada tahun 2002 dan 2012 40 12 Jumlah produksi perikanan (ton) tahun 2002 dan tahun 2012 40

13 Jumlah penduduk tahun 2012 41

14 Distribusi sektor PDRB tahun 2012 42

15 Penduduk menurut agama 43

16 Persebaran komunitas lokal 65

17 Matriks kearifan lokal berdasarkan komunitas 66

18 Penyebaran objek wisata alam 72

19 Penyebaran situs budaya 74

20 Rekapitulasi Nilai Penting sumberdaya budaya 76 21 Rekapitulasi Nilai Penting berdasarkan kecamatan 77

22 Rekapitulasi Nilai Strategis 79

23 Rekapitulasi Nilai Penting dan Nilai Strategis 80

24 Nilai LQ luas tanam komoditi tanaman pangan 81

25 Nilai SSA luas tanam komoditi tanaman pangan 82

26 Komoditi unggulan tanaman pangan 83

27 Nilai LQ luas tanam komoditi hortikultura 83

28 Nilai SSA luas tanam komoditi hortikultura 84

29 Komoditi unggulan tanaman hortikultura 84

30 Nilai LQ luas tanam komoditi perkebunan 85

31 Nilai SSA luas tanam komoditi perkebunan 85

32 Komoditi unggulan perkebunan 86

33 Nilai LQ jumlah komoditi peternakan 86

34 Nilai SSA jumlah komoditi peternakan 87

35 Komoditi unggulan peternakan 87

36 Nilai LQ jumlah produksi jenis komoditi perikanan 88 37 Nilai SSA jumlah produksi jenis komoditi perikanan 88

38 Komoditi unggulan perikanan 89

44 Interpretasi hasil Analisis Isi dokumen RTRW Kabupaten Soppeng 100 45 Hasil pengkodean Analisis Isi dokumen RTRW Kabupaten Sidrap 101 46 Interpretasi hasil Analisis Isi dokumen RTRW Kabupaten Sidrap 102 47 Perbandingan hasil Analisis Isi pada dokumen RTRW 3 kabupaten 103 48 Arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan

mempertimbangankan kearifan lokal 109

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran 8

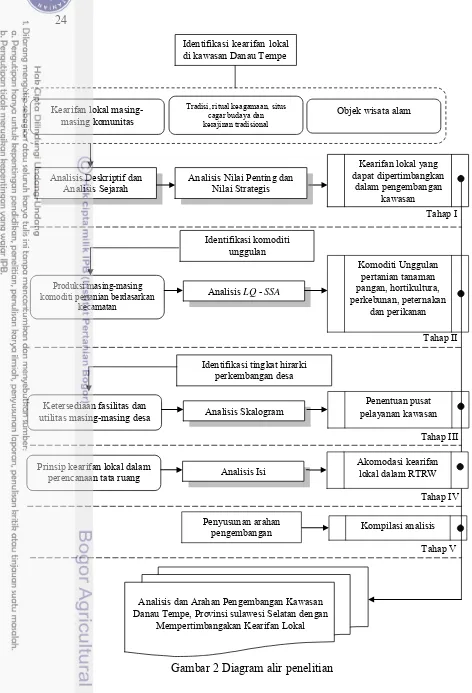

2 Diagram alir penelitian 24

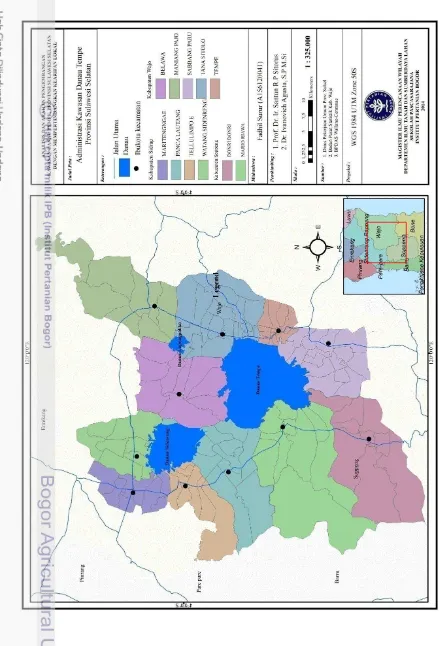

3 Peta administrasi kawasan Danau Tempe 35

4 Peta penggunaan lahan 38

5 Huruf "sa" sebagai simbol sulapa eppa walasuji 48

6 Konsepsi ruang tellu lafi 49

7 Prosesi melarung sesajen 53

8 Perbandingan model rumah antara golongan uwwa dan tosama 55 9 Aktivitas menenun sebagai kegiatan usaha ekonomi 61

10 Peta penyebaran komunitas lokal 69

11 Rumah panggung golongan arung dan golongan tosama 70

12 Rumah kalampang di perairan danau 72

13 Peta penyebaran wisata alam 73

14 Peta penyebaran situs budaya 75

15 Peta hirarki tingkat perkembangan desa 92

16 Perbandingan jumlah masing-masing aspek pada setiap bab 97 17 Perbandingan jumlah masing-masing aspek pada setiap bab 99 18 Perbandingan jumlah masing-masing aspek pada setiap bab 102 19 Posisi bentuk akomodasi kearifan lokal dari ketiga dokumen RTRW 103 20 Peta arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan

mempertimbangankan kearifan lokal 112

DAFTAR LAMPIRAN

1 Daftar pertanyaan penelitian 119

2 Dokumentasi kegiatan wawancara mendalam 121

3 Dokumentasi situs cagar budaya dan pariwisata 122

4 Peta kawasan strategis Kabupaten Wajo 123

5 Peta kawasan strategis Kabupaten Soppeng 124

6 Peta kawasan strategis Kabupaten Sidrap 125

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan Danau Tempe merupakan salah satu kawasan danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Danau Tempe, Sidenreng dan Lapongpakka. Secara administratif wilayahnya berada pada 3 kabupaten, yaitu Wajo (54.6%), Sidrap (34.6%) dan Soppeng (10.7%). Menurut Putra et al. (2007), luas Danau Tempe pada saat air pasang diperkirakan 28 643 ha. Pada puncak musim hujan kawasan Danau Tempe beserta wilayah yang tergenang mencapai 47 800 ha dan pada musim kering luasannya hanya mencapai 3 000 ha (Bappeda Wajo 2006). Selama periode antara tahun 1989 dan 2011 menurut Nugroho dan Trisakti (2012) luas permukaan air ketiga danau tersebut mengalami penurunan yang sangat besar, dengan rata-rata penurunan 1.48 km2/tahun yang mengancam kehidupan nelayan tradisional di sekitarnya.

Koeshendrajana (2007) menyatakan kawasan Danau Tempe mengalami permasalahan ekosistem antara lain yaitu terbatasnya volume air danau, penurunan kualitas air, berkurangnya jenis tanaman di sekitar danau dan hilangnya beberapa jenis fauna terutama beberapa jenis burung. Hal ini sejalan dengan data dari MENLH (2009) yang menetapkan sembilan danau yang perlu mendapat penanganan secara prioritas yaitu Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Tempe, Tondano, Poso, Limboto, Batur dan Rawa Pening. Kondisi sebagian besar danau tersebut mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan tersebut dinilai telah mengalami perubahan sebagai akibat dari sebagian nelayan tidak mematuhi aturan penangkapan, seperti pemasangan bungka toddo’ (alat tangkap) yang berlebihan. Pada aspek pengelolaan sumberdaya Danau Tempe, dari tiga kabupaten tersebut belum ada koordinasi antar satu sama lain dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan dan pertanian.

Danau memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Menurut Adrianto et al. (2009), fungsi danau adalah sebagai penyedia jasa kenyamanan, budaya, pendidikan, jasa lingkungan, kemasyarakatan, jasa spiritual, ketahanan masyarakat, ekonomi, sosial-ekologi dan rekreasi. Sumberdaya perairan umum daratan menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Potensi ekonomi di kawasan Danau Tempe sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan pertanian pada ketiga kabupaten, pada periode tahun 1957 dan 1959 produksi perikanan mencapai 50 000 ton/tahun, namun menurun pada periode antara tahun 1999 dan 2000, yang hanya mencapai 17 000 ton/tahun (Bappeda Wajo 2006). Pada kurun waktu dari 2001 sampai 2005 terjadi penurunan produksi rata-rata 6.45% setiap tahun. Akibat terjadinya perubahan kondisi, baik secara fisik alami maupun aktivitas manusia, produktivitas danau saat ini terus menerus mengalami penurunan. Produksi hasil perikanan perairan umum pada tiga kabupaten di kawasan Danau Tempe pada tahun 2010 tercatat sebesar 11 272 ton/tahun (BPS Wajo 2013).

2

saling membangun sehingga terjadi keutuhan dan kebersamaan hidup yang harmonis (Suhartini 2009). Agusta (2007) menyatakan bahwa masyarakat sekitar sangat bergantung pada keberadaan sumberdaya yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber penghasilan keluarga. Ketergantungan terhadap sumberdaya yang tersedia di kawasan Danau Tempe, pada akhirnya menciptakan harmonisasi antara alam dan manusia, maupun saling percaya (trust) antar sesama manusia di kawasan tersebut. Hubungan harmonisasi atau networking yang terjalin kemudian menguatkan modal sosial masyarakat setempat dan berkembang menjadi rasa kepemilikan bersama. Oleh karena itu, jaringan dan modal sosial yang berkaitan dengan hubungan informal di masyarakat dapat digunakan dalam pengembangan wilayah, dengan mengembangkan ikatan dalam jaringan penduduk klaster desa, antara lain kekerabatan, perkawinan, keterkaitan sejarah atau lokasi yang sama maupun hubungan yang muncul sebagai implikasi dari penggunaan sumberdaya yang sama dan lintas desa.

Masyarakat sekitar memiliki tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Naing et al. (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal masyarakat di sekitar danau, berkaitan dengan cara pandang (world view) yang membentuk sistem kepercayaan dan interpretasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Bagi masyarakat nelayan meyakini perairan danau bukan semata-mata dunia materi yang bernilai ekonomi sebagai tempat penangkapan ikan, tetapi danau adalah sebuah misteri yang dikuasai oleh makhluk-makhluk supranatural. Selain itu, berdasarkan kearifan lokal setempat, perairan danau difungsikan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berdasarkan jenis pemanfaatannya yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal antara lain, zona konservasi, zona perikanan umum, zona ex-ornament sungai, zona palawang, zona bungka toddo, zona resapan air, zona rawa, zona pertanian, zona pariwisata dan zona lalu lintas transportasi air (Bappeda Wajo 2006).

Kearifan lokal nelayan tradisional juga berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya dan lingkungan secara lestari dan mengedepankan kepemilikan bersama, yang ditandai dengan aturan tempat dan waktu penangkapan ikan, sistem larangan dalam eksploitasi yang berlebihan serta upaya menjaga keberlangsungan ekosistem dengan ritual lokal dan dalam bentuk petuah adat yang telah diwariskan secara kekeluargaan (Naing et al. 2009). Masyarakat setempat juga memiliki tradisi dan pengetahuan lokal dalam sistem pertanian yang diwariskan pada antar generasi. Setelah abad ke 14 M kawasan Danau Tempe menjadi kawasan yang memiliki peran penting dalam perkembangan beberapa kerajaan lokal di sekitarnya, seperti Kerajaan Wajo, Soppeng dan Sidenreng (Pelras 2006). Kawasan tersebut tidak hanya terkait dengan berbagai kekayaan sumberdaya alam, tetapi juga berkaitan langsung dengan sejarah etnis Bugis dan kelembagaannya. Keanekaragaman tradisi, kearifan lokal dan situs budaya merupakan bukti perkembangan tersebut dan dapat diamati hingga saat ini.

3 dengan potensi kekayaan hasil cipta karya budaya masyarakat sekitarnya. Penetapan kawasan ini bertujuan memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW tahun 2012-2032, menetapkan kawasan sekitar Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa sebagai kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal. Penetapan kawasan ini bertujuan mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sidrap pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang RTRW tahun 2012-2032, menetapkan kawasan peruntukan pariwisata budaya macccera tappareng yang terintegrasi dengan Danau Tempe dan Sidenreng di Desa Wette‟e Kecamatan Panca Lautang. Maka dari itu, pada aspek kebijakan penataan ruang kearifan lokal dapat menjadi dasar dalam pengembangan kawasan Danau Tempe.

Pada aspek kebijakan penataan ruang ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perda nomor 9 tahun 2009 tentang RTRW tahun 2009-2029, kawasan Danau Tempe diarahkan sebagai rencana pengembangan kawasan pariwisata. Pengembangan objek wisata berskala provinsi yaitu taman wisata alam (TWA) Danau Tempe diharapkan akan menyajikan daya tarik wisata dengan keunikan alam khususnya, dan dukungan potensi sosial budaya masyarakat sekitarnya. Selain sebagai TWA, wilayah Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Wajo serta beberapa kabupaten lainnya dalam kawasan strategis provinsi (KSP) Bosowasipulu juga diarahkan sebagai kawasan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan terutama komoditi jagung dan padi (Bappeda Sulsel 2009). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterkaitan antara pengembangan sektor pertanian dan kegiatan pariwisata yang berorientasi pada kearifan lokal baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dapat menciptkan hubungan multiplier effect untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan Danau Tempe didasarkan pada Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Danau Tempe dalam Rangka Menunjang Pengembangan Kapet Parepare, dengan fokus master plan mencakup 11 kecamatan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan tersebut adalah potensi kependudukan dan sosial budaya, meliputi: (1) tradisi pengelolaan kawasan danau yang telah berjalan selama ini dapat dijadikan basis penyusunan model pengelolaan di masa mendatang; (2) tradisi pesta nelayan danau maccera tappareng dapat dikembangkan menjadi objek wisata budaya; dan (3) potensi tenaga kerja di bidang pertanian dan perikanan yang tumbuh saat ini merupakan modal potensial pengembangan kawasan sekitar Danau Tempe.

4

didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri, dimana ketergantungan dengan perekonomian masing-masing pusat kegiatan wilayahnya harus bisa diminimalkan.

Pemerintah daerah perlu menentukan sektor dan komoditi apa saja yang diperkirakan dapat tumbuh dan berkembang cepat di kawasan Danau Tempe. Komoditi tersebut haruslah yang merupakan sektor unggulan atau mempunyai prospek untuk dipasarkan ke luar wilayah dan dapat dikembangkan secara maksimal. Komoditi tersebut perlu didorong, dikembangkan dan disinergikan dengan sektor-sektor lain, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut Sitorus dan Nurwono (1998), upaya untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dimana sektor pertanian merupakan tulang punggung wilayah yang mantap diperlukan adanya mobilisasi potensi-potensi pembangunan daerah ke dalam satu arah pembangunan yang terpadu dan konsisten.

Pergeseran paradigma pembangunan atau yang dikenal dengan istilah paradigm shift dari product centered development menjadi people centered development telah memberi kesempatan kemandirian dan potensi lokal sebagai bentuk alternatif pendekatan pembangunan yang wajib dikembangkan (Doungchan et al. 2010). Nilai-nilai budaya dapat diartikulasikan sebagai salah satu kekuatan penggerak ekonomi (driving force of economy) bagi kemajuan wilayah (Mungmachon 2012), terutama dalam mengembangkan kapabilitas, kompetensi, dan reputasi wilayah. Saraswati (2006) menyatakan bahwa pertimbangan kearifan lokal dalam perencanaan wilayah merupakan pengisian pelibatan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam perencanaan pembangunan, karena di dalamnya ada landasan pengetahuan lokal (local knowledge) yang diperkirakan telah berkembang sebagai potensi perencanaan bagi masyarakat setempat dalam menghadapi persoalan wilayahnya. Selanjutnya dalam pemikiran post positivist, pengetahuan lokal sebagai salah satu kontributor dalam indigenous planning theory, yang tentunya memerlukan social scientific philosophy dan social theory yang memadai sebagai bagian dari kerangka teoritis dalam perencanaan (Allmendinger 2002 dalam Takwin 2013).

Secara administratif kawasan Danau Tempe yang berada pada tiga kabupaten berbeda, tentu akan mendapatkan intervensi pembangunan dari pemerintah daerah masing-masing. Aspek pengelolaan potensi sumberdaya alam belum maksimal, karena sinergitas antara ketiga kabupaten tersebut yang masih rendah, di satu sisi terdapat kabupaten yang aktif dan di sisi lain cenderung pasif dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Oleh sebab itu, dengan paradigma baru dalam perencanaan pengembangan wilayah yang lebih menekankan pada pengembangan lokal (local development), maka kearifan lokal (local wisdom) masyarakat, dapat dijadikan sebagai wacana alternatif dan driving force dalam meningkatkan kinerja pengembangan wilayah.

5 sumberdaya alam terutama pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang akan membangun sinergitas antara aspek kearifan lokal sebagai human capital dan potensi sumberdaya alam. Arahan pengembangan kawasan Danau Tempe yang mempertimbangkan kearifan lokal merupakan alternatif untuk mendukung pembangunan dengan menjunjung nilai-nilai budaya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Perumusan Masalah

Kondisi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang terdapat di wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjamin keberlanjutan sumberdaya tersebut disamping dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat perkembangan wilayah. Kawasan Danau Tempe memiliki kekayaan kultural yang ditandai dengan berbagai tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun temurun. Namun informasi yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe masih rendah, dan belum tereksplorasi lebih mendalam. Pada dasarnya potensi kearifan lokal dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di kawasan Danau Tempe. Potensi sumberdaya alam di kawasan Danau Tempe, terutama potensi pertanian diduga belum optimal sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah. Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan kawasan ini sebagai kawasan pengembangan potensi pertanian dan perikanan. Maka dari itu informasi mengenai komoditi unggulan dan kaitannya dengan kearifan lokal menjadi bagian dalam mengidentifikasi kekuatan ekonomi lokal.

Permasalahan pembangunan wilayah selama ini adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah, dimana wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan akan lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan. Secara umum kawasan Danau Tempe terlihat belum berkembang bahkan beberapa desa cenderung sebagai daerah termarginalkan. Kawasan Danau Tempe yang berada pada Kabupaten Wajo cenderung lebih berkembang dibanding dengan wilayah yang berada di Soppeng dan Sidrap. Oleh sebab itu, arahan pengembangan kawasan diharapkan memperhatikan tingkat pelayanan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pemerataan pembangunan. Dukungan kebijakan RTRW perlu mengakomodasi prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal dalam penataan ruang.

6

2. Belum maksimalnya pengembangan sektor ekonomi pertanian lokal terutama subsektor pertanian dan perikanan.

3. RTRW harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip kearifan lokal.

4. Pengembangan kawasan Danau Tempe akan membutuhkan pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat setempat dan memaksimalkan perkembangan ekonomi lokal.

5. Belum adanya rencana pengembangan yang meliputi kecamatan di sekitar Danau Tempe secara keseluruhan dan terintegrasi dengan kearifan lokal dalam kawasan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan kawasan?

2. Komoditi pertanian apa yang menjadi komoditi unggulan di kawasan Danau Tempe?

3. Bagaimana hirarki tingkat perkembangan desa/kelurahan di kawasan Danau Tempe berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan?

4. Bagaimana kebijakan perencanaan tata ruang mengakomodasi prinsip-prinsip kearifan lokal?

5. Bagaimana arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat di sekitarnya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan.

2. Menganalisis komoditi pertanian yang menjadi komoditi unggulan di kawasan Danau Tempe.

3. Mengidentifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di kawasan Danau Tempe.

4. Menganalisis prinsip-prinsip kearifan lokal yang diakomodasi pada perencanaan tata ruang.

5. Menyusun arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pada beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Memberikan khasanah informasi tentang aspek budaya dan kearifan lokal. 2. Memberikan alternatif arahan pengembangan kawasan Danau Tempe sebagai

7 3. Memberikan alternatif arahan pengembangan kawasan Danau Tempe pada Rencana Pengelolaan Kawasan Danau Tempe dalam Rangka Menunjang Kapet Pare-pare.

4. Sebagai acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian secara substansial meliputi batasan penelitian yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe, pendalaman tersebut terkait dengan kebudayaan dan tradisi masyarakatnya yang dapat dipertimbangkan dengan pengembangan kawasan dan sekaligus sebagai daya tarik wisata, penentuan komoditi unggulan sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat. Penyusunan arahan pengembangan kawasan berdasarkan pada penentuan komoditi unggulan dan hirarki perkembangan desa serta memperhatikan RTRW. Lingkup arahan pengembangan perlu disesuaikan dengan strategi penataan ruang berdasarkan perda RTRW. Secara administratif kawasan Danau Tempe terdiri atas 125 desa/kelurahan pada 11 kecamatan dalam tiga kabupaten yang berbeda.

Kerangka Pemikiran

Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis (Syahrin 2011 dalam Takwin 2013). Pertimbangan kearifan lokal dalam arahan pengembangan kawasan merupakan salah satu pengisian pelibatan sumberdaya lokal, terutama potensi kebudayaan yang lokalistik dan potensi ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi yang diukur dengan komoditi unggulan tetapi mempertimbangkan aspek kearifan lokal (local wisdom) atau sosio-kultral masyarakat. Kawasan Danau Tempe merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sejak awal mula peradaban etnis Bugis sebagai etnis yang berkembang dengan konsep agraris yang diperkuat dengan penamaan Danau Tempe dalam naskah I Lagaligo. Berbagai bentuk kearifan lokal tumbuh dan berkembang yang menjadi pranata lokal masyarakat setempat. Perkembangan ekonomi juga tidak terlepas dari sektor pertanian dan perikanan yang diusahakan oleh masyarakat setempat.

8

Pelaksanaan penelitian diawali dengan mengidentifikasi bentuk kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan. Tahap selanjutnya menganalisis komoditi pertanian yang menjadi komoditi unggulan, sehingga akan diketahui komoditi unggulan yang menjadi penggerak ekonomi lokal. Pada tahap berikutnya mengidentifikasi tingkat perkembangan desa-desa berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan. Selanjutnya akan menganalisis dari tinjauan kebijakan penataan ruang baik ditingkat kabupaten. Pada akhirnya, disusunlah arahan pengembangan kawasan Danau Tempe dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka pemikiran Soppeng

Wajo Sidrap

Penetapan Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Rencana Pengelolaan Kawasan Danau

Tempe dalam Rangka Menunjang Kapet

Pare-pare

Potensi kearifan lokal

Potensi komoditi unggulan

Penentuan pusat pelayanan Kawasan Danau Tempe

Analisis dan Arahan Pengembangan Kawasan Danau Tempe, Provinsi Sulawesi

Selatan dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal

9

TINJAUAN PUSTAKA

Perairan Umum

Air merupakan sumberdaya yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap air cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin beragamnya jenis pemanfaatan terhadap sumberdaya air. Menurut Odum (1998), habitat air tawar menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi apabila dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Kepentingan bagi manusia jauh lebih berarti dibandingkan dengan luas daerahnya, karena (1) habitat air tawar merupakan sumber air yang paling praktis dan murah untuk kepentingan domestik dan industry; (2) komponen air tawar adalah daerah kritis pada daur hidrologi; dan (3) ekosistem air tawar menawarkan sistem pembuangan yang memadai dan murah. Selanjutnya Gunderson et al. (2006) dalam Partomo (2012), menyatakan bahwa ekosistem akuatik merupakan sistem paling produktif yang menyediakan layanan dalam bentuk kualitas air serta kehidupan akuatik lainnya.

Menurut Suwignyo et al. (2003) semua badan air yang ada di daratan diistilahkan sebagai inland water atau perairan umum daratan. Kajian ilmu lingkungan membedakan badan-badan air menjadi perairan dengan ekosistem tertutup dan perairan dengan ekosistem terbuka. Perairan dengan ekosistem tertutup tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya, misalnya kolam buatan dan kolam budidaya. Sebaliknya perairan dengan ekosistem terbuka terpengaruh oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, misalnya sungai, rawa, waduk, dan danau.

Kajian tentang ekosistem danau telah mengalami perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu. Danau dipandang sebagai sistem berbatasan yang ditentukan oleh permukaan perairan darat, sehingga dari sisi limnologi danau harus dipahami dalam konteks lansekap penampungan. Perubahan yang disebabkan oleh kegiatan pertanian, pemanfaatan lahan, kehutanan, konsumsi bahan bakar fosil, dan permintaan jasa ekosistem terkait dengan danau telah memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih besar (Carpenter dan Cottingham 1997 dalam Partomo 2012). Menurut Kumurur (2002) danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan.

10

perairan tergenang dapat mengakibatkan pendangkalan danau (Soeprobowati dan Hadisusanto 2009).

Bappeda Kabupaten Wajo (2006) menempatkan Danau Tempe sebagai landmark dan branding equator of Asia yang dinyatakan pada pertemuan tingkat tinggi 4 negara di Asia timur (Brunei, Philipina, Malaysia, dan Indonesia) yang tergabung dalam Forum East Asia growth area (EAGA) pada tanggal 26 Maret 1994 di Dava City melalui penandatanganan Agreed Minutes. Potensi sumberdaya alam dan ekosistem yang terkandung di Danau Tempe berupa sumberdaya air, perikanan, pertanian, peradaban penduduk nelayan (rumah terapung) termasuk flora dan faunanya merupakan peluang untuk diusahakan pelestariannya terutama untuk mengembangkan sektor kepariwisataan dan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Razak (2010) mengemukakan bahwa Danau Tempe termasuk tipe danau eutropis, yaitu tipe danau yang berbentuk cawan yang datar dengan karakteristik tersedianya lahan pasang surut yang luas di sekitar danau. Danau Tempe terletak pada dataran rendah, yang merupakan tempat menampung air Sungai Bila, Sungai Walennae dan sungai-sungai kecil disekitarnya, dengan Sungai Cenranae sebagai satu-satunya sungai yang mengalirkan air keluar dari danau.

Pengembangan Wilayah

Djakapermana (2010) berpendapat bahwa dalam proses pengembangan wilayah harus dipahami terlebih dahulu konsep mengenai wilayah. Ada beberapa pengertian wilayah yang terkait aspek keruangan. Konsep wilayah dalam proses penataan ruang harus meliputi konsep ruang sebagai ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah sosial budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik. Wilayah itu sendiri adalah batasan geografis (deliniasi yang dibatasi oleh koordinat geografis) yang mempunyai pengertian/maksud tertentu atau sesuai fungsi pengamatan tertentu.

Konsep wilayah memiliki perspektif yang luas dan kompleks dan tidak satupun konsep yang dapat diterima secara luas. Rustiadi et al. (2011) mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional, sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Maka dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

11 Murty (2000) dalam Rustiadi et al. (2011) mendefinisikan wilayah sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan. Suatu wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian.Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah (Riyadi dan Baratakusumah 2004). Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk itu, pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang bersangkutan.

Misra dan Todaro (1981) dalam Indraprahasta (2009) menyatakan bahwa perkembangan berarti keberhasilan seseorang mencapai nilai budaya yang lebih tinggi. Pembangunan dan pengembangan merupakan arti harfiah dari kata Bahasa Inggris yang sama, yaitu development. Menurut Rustiadi et al. (2011), beberapa pihak lebih senang menggunakan istilah pengembangan daripada pembangunan untuk beberapa hal spesifik. Secara umum pembedaan istilah pembangunan dan pengembangan di Indonesia memang secara sengaja dibedakan karena istilah pengembangan dianggap mengandung konotasi pemberdayaan, kedaerahan, kewilayahan, dan lokalitas.

Menurut Rustiadi et al. (2011), ada juga yang berpendapat bahwa kata pengembangan lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas. Pengembangan tidak membuat sesuatu dari nol (dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada), melainkan dari sesuatu yang sudah ada tetapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas. Oleh karena itu, dalam konteks kewilayahan, istilah pengembangan wilayah lebih banyak dipakai daripada pembangunan wilayah. Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomi. Maka dari itu pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Triutomo 2001).

Rustiadi et al. (2011) mengatakan untuk menilai pembangunan dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indikator berbasis tujuan pembangunan; (1) produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan (growth); (2) pemerataan, keadilan dan keberimbangan (equity); dan (3) keberlanjutan (sustainability).

2. Indikator pembangunan berbasis sumberdaya, yaitu cara mengukur kinerja pembangunan dengan mengembangkan berbagai ukuran operasional berdasarkan pemanfaatan dan kondisi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, alam, buatan dan sumberdaya sosial.

12

Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup, yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur.

Naritoom dalam Wagiran (2012) merumuskan local wisdom dengan definisi, local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation. Definisi kearifan lokal tersebut, menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia.

Saraswati (2006) mengemukakan kearifan atau kebijaksanaan yang secara kosa kata berpadanan dengan kata “wisdom” dalam bahasa Inggris, mengandung arti perhimpunan kefilsafatan atau pengetahuan ilmiah (accumulated philosophic or scientific learning), yang juga diartikan sebagai a wise attitude or course of action (suatu tingkah laku yang bijaksana atau jalan tindakan yang benar). Selanjutnya dalam Webster’s new collegate dictionary tahun 1979, dijelaskan bahwa dalam kata “wisdom” terkandung suatu pengetahuan ilmiah, yaitu suatu pengetahuan yang benar secara metodologi dan sistematis. Pengetahuan yang demikian dapat diterima oleh akal sehat (logika) dan dapat diuji secara empiris. Selanjutnya jika pengetahuan ini menyatu dengan kepribadian seseorang atau masyarakat, maka orang atau masyarakat tersebut cenderung bertingkah laku bijaksana. Tingkah laku bijaksana merupakan suatu wujud atau bentuk yang berasal dari pemikiran-pemikiran mendalam atau pertimbangan-pertimbangan yang sangat hati-hati, artinya suatu tingkah laku yang terjadi menurut keputusan akal pikiran.

13 Pengetahuan lokal atau kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan dalam komunitas ekologis. Kearifan tradisional tidak hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan hubungan antar manusia, melainkan menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan hubungan antara semua penghuni komunitas ekologi. Seluruh kearifan tradisional tersebut dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari (Keraf 2002).

Menurut Berkes et al. (2000) bahwa pengetahuan lokal adalah pengetahuan dan kepercayaan secara turun-menurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat, baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) mendefinisikan indigenous knowledge (pengetahuan lokal) sebagai suatu pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang terpelihara antar generasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Pengetahuan tersebut berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Proses kreativitas dilakukan dengan menggabungkan pengaruh luar dan inovasi dari dalam untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Pengetahuan lokal dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan ekonomi alternatif, konservasi, dan lingkungan. Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sesungguhnya dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang dimiliki. Pengetahuan lokal tersebut kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat atau customary laws (Adrianto et al. 2009). Beberapa praktek pengelolaan sumberdaya alam berbasis pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat dan dilembagakan dalam hukum adat Indonesia adalah:

1. Sasi di Desa Haruku (Maluku), yaitu larangan pemanenan sumberdaya alam tertentu seperti tumbuhan dan binatang dalam rangka melindungi populasinya. Sasi merupakan inisiatif kolektif dan diformulasikan oleh masyarakat setempat, termasuk pemantauan yang dilakukan oleh lembaga adat (Wiratno et al. 2001 dalam Partomo 2012).

2. Nagari di Sumatera Barat, yaitu seperangkat hukum adat untuk mengelola hubungan sosial, perilaku, pembagian sumberdaya secara komunal dan adil, menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia, serta mengatur sistem pemerintahan lokal secara otonom.

3. Lubuk Larangan di Mandailing Natal, yaitu kesepakatan bersama dalam menetapkan suatu wilayah terlarang (dalam hal ini sungai) untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu.

4. Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Timur, yaitu seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat terkait hubungannya dengan Tuhan, sesama masyarakat, dan lingkungan disertai dengan sanksi adat yang ditegakkan oleh institusi pemerintahan desa adat setempat.

14

tidak saja terjadi pada pengelolaan sumberdaya perikanan, tetapi menjadi salah satu pola pengelolaan negara yang cenderung sentralistik. Semua ditentukan oleh negara, hingga istilah desa menjadi istilah wajib bagi entitas paling kecil suatu wilayah. Reduksi peran komunitas lokal membuat pengelolaan sumberdaya perikanan menjadi tidak efisien. Konflik antar nelayan dan degradasi sumberdaya perikanan merupakan salah satu turunan dari problem sentralisasi pengelolaan perikanan. Ketidakseimbangan antara peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan perikanan melatarbelakangi pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan perikanan (Adrianto et al. 2007).

Konsep kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dijelaskan oleh Barkes (2002) dengan terminologi traditional ecological knowledge (TEK) sebagai kumpulan pengetahuan, praktek, dan keyakinan yang berkembang melalui proses adaptif (penyesuaian) yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui saluran (transmisi) budaya berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup (termasuk manusia) dengan lingkungan sekitarnya. TEK dimiliki secara kolektif dan dapat disampaikan dalam bentuk cerita, lagu, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum adat, bahasa lokal, dan praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya alam. Jika kualitas lingkungannya bagus (tidak rusak) dan sumberdaya alam serta lingkungan dapat secara terus menerus menyediakan barang dan jasa bagi komunitas lokal tersebut sehingga kualitas hidupnya meningkat, maka TEK masyarakat lokal tersebut bersifat ramah terhadap lingkungan dan dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal tersebut memiliki kearifan lingkungan.

Menurut Nababan (1995) kearifan tradisi tercermin dari perilaku mereka yang memiliki rasa hormat yang begitu tinggi terhadap lingkungan alam, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Sementara itu, menurut Adimihardja (1988) dalam Naing et al. (2009) pengetahuan lokal tradisional merupakan refleksi kebudayaan masyarakat setempat, di dalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aturan dan keterampilan dalam memenuhi tantangan hidupnya. Tipe kearifan lokal dapat dibedakan menjadi:

1. Tangible yaitu suatu bentuk budaya yang bersifat benda atau dengan kata lain merupakan hasil budaya fisik.

2. Intangible yaitu suatu bentuk budaya yang bersifat tak benda atau nilai budaya dari masa lalu.

3. Abstract yaitu suatu produk budaya yang bersifat keyakinan dan norma yang mengatur tatanan kehidupan suatu masyarakat dan dijalani serta ditaati secara mendalam sebagai pedoman hidup.

15 sumberdaya alam yang membutuhkan pengetahuan tambahan berdasarkan hukum adat selain pengetahuan regulasi dari pemerintah lokal. Selain itu, kearifan lokal masyarakat dalam bermukim di atas air juga berkaitan dengan cara pandang yang membentuk sistem kepercayaan dan interpretasi terhadap lingkungan atau dunia disekitarnya. Bagi masyarakat nelayan di Danau Tempe, perairan danau bukan semata-mata dunia materi yang bernilai ekonomi sebagai tempat penangkapan ikan, tempat bermukim di atas air yang nyaman, tetapi danau adalah sebuah misteri yang dikuasai oleh makhluk-makhluk supranatural. Oleh karena itu, dalam aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas bermukim di atas air selalu diawali oleh sebuah ritual. Surur (2011) menyatakan bahwa kearifan lokal masyarakat nelayan tradisonal dalam merupakan suatu pranata lokal yang mengikat masyarakat nelayan dalam memanfaatkan ruang Danau Tempe. Hal ini sebagai bentuk pemanfaatan agar kekayaan Danau Tempe dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (suistainable) dan menciptakan kebersamaan (assedingeng)dengan menyampingkan motif ekonomi antar nelayan setempat.

Menurut Nasution et al. (2007) dimensi pengetahuan lokal merupakan pengkajian sistem masyarakat nelayan setempat. Ruang lingkup kajian dibatasi pada pengetahuan lokal tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya setempat secara arif. Maka dari itu, perlu digali informasi tentang perilaku masyarakat yang ramah lingkungan beserta tata nilai yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Upaya pemberdayaan masyarakat, diperlukan kajian terhadap faktor-faktor pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, konservasi sumberdaya perikanan, serta law enforcement atau penegakan peraturan.

Berdasarkan hasil identifikasi Berkes (2000) terhadap karakteristik dari kearifan lokal masyarakat menunjukan bahwa:

1. Kearifan lokal masyarakat melekat pada budaya lokal yang ada pada masyarakat bersangkutan.

2. Memiliki ruang dan waktu dalam proses perkembangannya.

3. Kurang memisahkan antara alam dan budaya, serta antara subyek dengan obyek. Kearifan lokal memandang bahwa alam dan budaya maupun subyek dan obyek merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik. 4. Terdapat suatu komitmen yang memandang bahwa lingkungan lokal bersifat

unik dan merupakan tempat yang tidak dapat berpindah-pindah. 5. Proses memahami alam dan tidak digunakan pendekatan instrumental.

Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang

Setiap daerah di Indonesia, terdapat sistem kemasyarakatan yang mengatur bentuk struktur sosial dan interaksi antara kelompok komunitas, disebut sebagai tata kelola yang meliputi kewenangan ketua adat, aturan, sanksi, dan denda sosial. O‟Harrow (1949) dalam Sarawati (2006) mengemukakan bahwa prinsip utama dalam perencanaan haruslah dirancang untuk manusia (human beings). Perencanaan tidak sekedar normatif (ought to be) atau bagaimana produk perencanannya (how planning is), tetapi harus interpretatif, aplikatif, adaptif dan pembelajaran (Friedman 1987 dalam Saraswati 2006).

16

dengan belajar (Koentjaraningrat 1992). Wujud kebudayaan itu dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Nilai-nilai budaya setempat merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya semangat dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), sehingga masyarakat lokal akan memiliki kemampuan untuk memperkuat daya adaptasinya (adaptive capacity) terhadap berbagai perubahan, baik internal maupun eksternal. Keberadaan pengetahuan lokal dalam pembangunan sesungguhnya memiliki peran dan arti penting yang sejajar dengan pengetahuan ilmiah modern (Dietz, 1998 dalam Saraswati 2006). Menurut Haryadi dan Setiawan (1995) dalam Saraswati (2006) bahwa istilah behavior setting dijabarkan dalam dua istilah yakni:

1. System of setting yaitu sistem tempat atau diartikan sebagai rangkaian elemen-elemen fisikal atau spasial yang mempunyai hubungan tertentu dan terkait sehingga dipakai untuk kegiatan tertentu.

2. System of activity yaitu sistem kegiatan yang diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang sengaja dilakukan oleh satu atau beberapa orang.

Habermas (1980) dalam Saraswati (2006), juga berpendapat bahwa perencanaan pembangunan secara esensial merupakan tugas moral yang fungsi utamanya adalah untuk membantu dalam membentuk dan menginterpretasikan norma-norma sosial. Oleh karena itu, perencana harus mengembangkan kriteria dan metode-metode untuk menganalisa dengan tepat antara tindakan-tindakan yang mungkin untuk dilakukan dengan kebutuhan dasar manusia di lingkungannya. Perencana harus memperhatikan metode yang tepat untuk memvalidasi konsensus yang dicapai dalam masalah-masalah yang dihadapi.

Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (pasal 45) mengatur tentang penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis. Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan: (1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; (2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; (3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; (4) tempat perlindungan peninggalan budaya; (5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan (6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Maka dari itu, peraturan tersebut diharapkan kearifan lokal yang menjadi bagian dari aspek budaya dapat terakomodasikan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

17 bahkan bisa dikembangkan, dengan nilai-nilai tambah selain aspek budayanya. Menurut Ernawi (2010) bahwa dalam perencanaan tata ruang yang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang harus memperhatikan aspek budaya yang ada, seperti dengan adanya kawasan strategis dan kawasan pusaka/budaya. Setiap perencanaan tata ruang perlu melakukan survei mengenai kearifan lokal atau budaya yang terkait di dalamnya yang akan menentukan bentuk dari regulasi penataan ruang. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat sebagai bagian dari budaya ikut terlibat dalam perencanaan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan aspek lain dari pelaksanaan penataan ruang mencakup beberapa hal terkait dengan kearifan lokal seperti, pengaturan fungsi-fungsi bangunan atau lingkungan yang boleh, tidak boleh, atau dibatasi pengembangannya dalam kawasan sekitar pusaka budaya. Suatu wilayah pada umumnya memiliki lembaga pengelolaan tersendiri yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui banyak mengenai kearifan lokal yang ada. Peran tokoh-tokoh adat tersebut dianggap penting dalam mengharmonisasikan kearifan lokal dengan regulasi penataan ruang.

Keterkaitan yang erat antara potensi budaya dan perencanaan tata ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi nilai budaya lokal/adat istiadat ke dalam hukum positif (regulasi penataan ruang). Salah satu upaya yang dapat mengakomodasi kearifan lokal dalam regulasi penataan ruang yaitu melalui proses adopsi, adaptasi, atau asimilasi. Harmonisasi kearifan lokal dalam pelaksanaan penataan ruang juga dapat dilakukan dengan mempertahankan, melindungi, memelihara, dan mengembalikan fungsi kawasan pusaka budaya yang mengandung nilai sejarah, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta mendorong kehidupan dan keberagaman aktivitas sosial seni dan budaya. Pengembangan public-private partnership melalui sistem kelembagaan yang maksimal, maka keterlibatan tokoh-tokoh adat juga sangat diperlukan sebagai proses pembelajaran akan kearifan lokal yang ada pada daerah setempat (Ernawi 2010). Definisi pengembangan wilayah saat ini secara fundamental harus dirubah. Pengembangan tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan masyarakat. Pembangunan haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan (Saraswati 2006).

Komoditi Basis Perekonomian Wilayah

18

sumberdaya yang dimiliki oleh setiap daerah maka setiap daerah perlu menetapkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunannya. Skala prioritas tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa: (1) setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan wilayah, dan sebagainya); (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda; dan (3) aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya alam, buatan dan sosial yang ada. Atas dasar pemikiran tersebut maka di setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis karena besarnya sumbangan yang diberikan sektor tersebut terhadap perekonomian wilayah serta keterkaitan sektoral dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memberikan dampak langsung dan tidak langsung secara signifikan. Dampak tidak langsung terwujud akibat perkembangan sektor tersebut berdampak bagi berkembangnya sektor-sektor lain dan secara spasial berdampak luas di seluruh wilayah.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama dalam suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah, wilayah tersebut, dan sebaliknya. Arus pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas basis akan meningkatkan investasi, kesempatan kerja, pendapatan dan konsumsi, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja serta menaikkan permintaan hasil industri non-basis. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian wilayah (Rustiadi et al. 2011).

Aktivitas dalam perekonomian wilayah digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu sektor basis dan non-basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaranya bersifat lokal (Adisasmita 2005).

Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Wilayah

Anwar (2005) mengemukakan bahwa pendekatan analisis pembangunan wilayah yang lebih tepat harus mampu mencerminkan adanya kerangka berfikir yang menyangkut interaksi antara aktivitas-aktivitas ekonomi spasial dan mengarah pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal antara kegiatan di kawasan kota-kota dan wilayah-wilayah belakangnya (hinterland), serta interaksi yang berlangsung dengan wilayah-wilayah lainnya yang lebih jauh. Antara kawasan kota dan wilayah belakangnya dapat terjadi hubungan fungsional yang tumbuh secara interaktif yang dapat saling mendorong atau saling menghambat dalam mencapai tingkat kemajuan optimum bagi keseluruhannya.

19 ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan lokasi dengan fasilitas dan kemudahan yang mampu menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) serta menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi dan masyarakat pun memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut. Wilayah sebagai pusat pertumbuhan pada dasarnya harus mampu mencirikan antara lain: hubungan internal dari berbagai kegiatan atau adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, keberadaan sektor-sektor yang saling terkait menciptakan efek pengganda yang mampu mendorong pertumbuhan daerah belakangnya, adanya konsentrasi geografis berbagai sektor atau fasilitas yang menciptakan efisiensi, serta terdapat hubungan yang harmonis antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (Tarigan 2006).

Menurut Panuju (2012) dalam komponen suatu sel yang berdasarkan konsep wilayah nodal, pusat maupun hinterland suatu wilayah memiliki ciri khas, dimana inti mengatur proses berjalannya interaksi dari komponen sel dan hinterland mendukung keberlangsungan hidup sel serta mengikuti pengaturan yang dibangun oleh inti. Jika suatu wilayah dianalogikan sebagai satu sel, maka dalam wilayah kota utama, inti dari wilayah memiliki fungsi penting yang berperan besar dalam mempengaruhi jalannya interaksi antar berbagai hinterland. Pusat memiliki daya tarik kuat bagi elemen di hinterland. Daya tarik tersebut secara harfiah berupa berbagai layanan yang didukung fasilitas dan infrastruktur yang lengkap. Hinterland mendukung berjalannya proses penting yang dilakukan di pusat. Proses-proses penting tersebut terdiri atas proses-proses transaksi dan peningkatan nilai tambah produksi. Industri dan jasa sebagai aktifitas yang berperan besar dalam peningkatan nilai tambah akan berkembang pesat di inti (kota) dengan fasilitas yang lengkap tersebut.

Penelitian Terdahulu