TRANSMIGRASI SEBAGAI PEMBENTUK FORMASI SOSIAL

KAPITALIS DI DAERAH TUJUAN

(Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

SOFYAN SJAF

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2006

Sofyan Sjaf

ABSTRAK

SOFYAN SJAF. Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan). Dibimbing oleh

FREDIAN TONNY dan IVANOVICH AGUSTA.

Program transmigrasi di usianya kurang lebih 50 tahun memberikan catatan tersendiri perihal keberhasilan dan kegagalannya. Disatu sisi, tak dapat dipungkiri bahwa program transmigrasi telah berhasil memberikan akses kepemilikan tanah berbasis keluarga kepada komunitas transmigran yang dulunya sebagian besar sebagai petani gurem dan tunakisma di daerah asalnya. Akan tetapi pada sisi yang lain, perihal kegagalan produksi seringkali kita dengarkan karena mereka – komunitas transmigran– yang ditempatkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi alam atau lahan marjinal, seperti lahan kering, lahan gambut berawa, dan lain-lain. Perihal yang terakhir cenderung mendorong berlangsungnya penetrasi kapitalisme yang efektif di daerah tujuan transmigrasi.

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana berlangsungnya pembentukan formasi sosial yang di dalamnya terdapat moda produksi terdiri dari kekuatan produksi (force of production) dan hubungan produksi (relation of production) pada komunitas transmigran di Wanaraya? Sementara itu tujuan penelitian adalah menjelaskan kondisi infrastruktur yang mempengaruhi pembentukan formasi sosial, perubahan organisasi produksi dan akibat dari perubahan organisasi tersebut sehingga mampu menggerakkan nilai/norma (suprastrukur), dan memahami persoalan atau dampak sosial akibat dari transmigrasi itu sendiri.

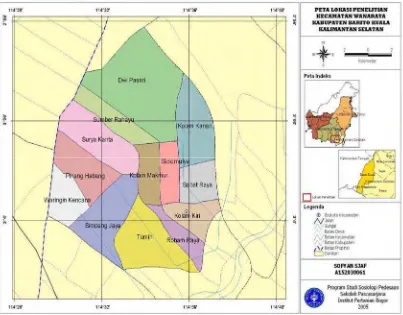

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil kasus komunitas transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) tahap pra-penelitian, berupa kunjungan lapangan di mana penelitian dilaksanakan. Pra penelitian dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing pada tanggal 28–30 Agustus 2004 dan 17–18 September 2004; dan (2) tahap penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2005 berlokasi di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan formasi sosial komunitas transmigran di Wanaraya dapat dilihat dari berlangsungnya sejarah komunitas transmigran yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu: (1) periode behuma; (2) periode “pasang” (1978–1983) dan periode “surut” (1984–2005). Masing-masing periode tersebut menunjukkan moda produksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun moda produksi tersebut dicirikan dengan usaha atau kegiatan produksi yang terdiri dari: moda produksi subsistensi, moda produksi komersil, dan moda produksi kapitalis.

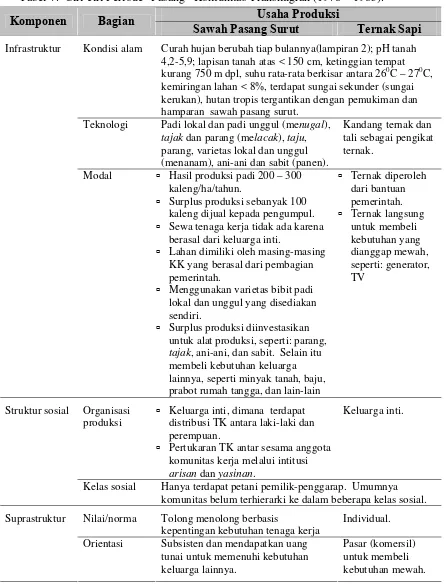

produksi padi-sawah pasang surut komunitas transmigran yang berorientasi nilai guna dan nilai tukar (periode 1978 – 1983). Organisasi produksinya berbasis keluarga inti, namun terdapat tenaga kerja di luar keluarga inti yang diperoleh melalui pertukaran tenaga kerja berdasarkan kepentingan kebutuhan tenaga kerja berbasis tolong menolong. Dengan demikian, struktur hubungan produksinya cenderung egaliter dan sifatnya hubungan produksinya non-eksploitatif karena penyerapan surplus produksi sepenuhnya dilakukan oleh keluarga inti.

Selain itu, moda produksi komersil dicerminkan dengan usahatani lainnya (seperti sayuran, kacang tanah, dan usaha ternak sapi) dan usaha selain pertanian. Organisasi produksinya sudah melibatkan keluarga luas (kerabat terdekat) dan di luar keluarga inti sehingga menunjukkan struktur hubungan produksi pseudo-hierarki (transportasi klotok) dan pseudo-hierarki yang cenderung eksploitasi (usaha produksi sayuran dan kacang tanah, usaha ternak sapi, dan usaha bengkel elektronik/sepeda motor). Surplus produksi diserap oleh keluarga inti sebagai pemilik usaha. Sedangkan moda produksi kapitalis hadir pada periode “surut” (1984–2005).

Moda produksi pada periode “surut” ini tercermin pada usaha produksi membatang dan padi-sawah pasang surut. Modal (kapital) adalah alat produksi utama dari kedua usaha produksi tersebut untuk membayar upah/sewa tenaga kerja yang terlibat dalam usaha produksi tersebut. Untuk usaha produksi membatang organisasi produksinya perusahaan skala kecil yang tidak berbadan hukum dan dipimpin seorang bos batang, sedangkan organisasi produksi padi-sawah pasang surut merujuk usaha keluarga yang bertindak sebagai petani pemilik modal yang mengupah tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha penyedia teknologi usaha produksi tersebut (pupuk, kapur, dan traktor tangan). Dengan demikian, struktur hubungan produksi adalah struktur hierarki antara pemilik modal dan pekerja (petani upahan) yang memberikan kontribusi terhadap melemahnya basis ikatan tolong menolong antar sesama komunitas transmgiran.

TRANSMIGRASI SEBAGAI PEMBENTUK FORMASI SOSIAL KAPITALIS DI DAERAH TUJUAN

(Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

SOFYAN SJAF

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

Nama : Sofyan Sjaf NIM : A152030061

Disetujui Komisi Pembimbing

Ir. Fredian Tonny, MS. Ir. Ivanovich Agusta, M. Si.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. M.T. Felix Sitorus, MS. Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M. Sc.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil’alamiin !

Akhirnya penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB selesai juga. Banyak pihak yang telah memberi kontribusi penyelesaian studi ini sehingga dalam prakata ini penulis merasa sangat perlu memberi ucapan terima kasih. Pertama kali ucapan terimakasih yang setulusanya penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing yaitu Ir. Fredian Tonny, MS. (sebagai ketua) dan Ir. Ivanovich Agusta, M. Si. (sebagai anggota) atas bimbingan mereka kepada penulis selama proses pengerjaan tesis ini. Penulis sadari bahwa mereka berdua dengan caranya masing-masing telah mengajarkan penulis untuk belajar konsisten dan tertib dalam menggunakan paradigma atau teori dalam ilmu-ilmu sosial.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setulusnya kemudian penulis sampaikan kepada kedua orang yang telah mendidik dan membesarkan penulis yaitu ayah Drs. H. Sjafiuddin Daud (almarhum) dan Ibu Hj. Nurpati. Lebih sekedar itu, mereka berdua secara tidak langsung telah menanamkan prinsip-prinsip memahami makna hidup ini dalam diri penulis. Khusus kepada ayah Drs. H. Sjafiuddin Daud (almarhum), penulis selalu berdoa semoga Allah SWT memberikan maqom tertinggi sesuai dengan kesabaran dan keikhlasan sewaktu hidup yang almarhum contohkan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari atas kesempatan belajar yang diberikan, dan kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB yang telah memungkinkan penulis memperoleh dukungan dana BPPS dari Departemen Pendidikan Nasional selama kurang lebih satu setengah tahun. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Dr. Muladno sebagai guru sekaligus sahabat dengan caranya sendiri telah mengupayakan bantuan dana kepada penulis pada tahun-tahun pertama penulis menempuh pendidikan S2. Penulis sadari ketika berinteraksi dengan beliau banyak hal yang penulis pelajari terutama bagaimana menjadi seorang intelektual praksis dan bersahaja dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Demikian pun dengan Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM., penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dana kepada penulis selama melaksanakan penelitian di Kalimantan Selatan.

Kepada informan dan responden penulis di Wanaraya dengan tidak menyebut satu per satu, ucapan terimakasih penulis sampaikan atas informasi dan data yang diberikan sesuai kebutuhan penelitian. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Bapak Panji beserta keluarga yang telah berkenaan meminjamkan satu kamar di rumahnya sebagai tempat penulis untuk menyelesaikan catatan lapangan dan beristirahat disaat merasa lelah.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada seluruh keluarga di Kendari (Om Umar beserta keluarga, Mamanya Darma beserta keluarga, Mamanya Inung beserta kedua keponakanku (Inung dan Ko’o), Kak Erna, Kak Mukti, dan Adik Aisyah yang selalu memberi senyum dan setia menemani Mama Aji sepeninggal almarhum ayah). Begitupun penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini kepada teman-teman kuliah di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB (Heru Purwandari, Kalbi R., Rokhani, Purnomo, Taya Toru, Pardamaean, Jeter, Jean, Rita, Agustina, dan Witrianto).

TRANSMIGRASI SEBAGAI PEMBENTUK FORMASI SOSIAL

KAPITALIS DI DAERAH TUJUAN

(Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

SOFYAN SJAF

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2006

Sofyan Sjaf

ABSTRAK

SOFYAN SJAF. Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan). Dibimbing oleh

FREDIAN TONNY dan IVANOVICH AGUSTA.

Program transmigrasi di usianya kurang lebih 50 tahun memberikan catatan tersendiri perihal keberhasilan dan kegagalannya. Disatu sisi, tak dapat dipungkiri bahwa program transmigrasi telah berhasil memberikan akses kepemilikan tanah berbasis keluarga kepada komunitas transmigran yang dulunya sebagian besar sebagai petani gurem dan tunakisma di daerah asalnya. Akan tetapi pada sisi yang lain, perihal kegagalan produksi seringkali kita dengarkan karena mereka – komunitas transmigran– yang ditempatkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi alam atau lahan marjinal, seperti lahan kering, lahan gambut berawa, dan lain-lain. Perihal yang terakhir cenderung mendorong berlangsungnya penetrasi kapitalisme yang efektif di daerah tujuan transmigrasi.

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana berlangsungnya pembentukan formasi sosial yang di dalamnya terdapat moda produksi terdiri dari kekuatan produksi (force of production) dan hubungan produksi (relation of production) pada komunitas transmigran di Wanaraya? Sementara itu tujuan penelitian adalah menjelaskan kondisi infrastruktur yang mempengaruhi pembentukan formasi sosial, perubahan organisasi produksi dan akibat dari perubahan organisasi tersebut sehingga mampu menggerakkan nilai/norma (suprastrukur), dan memahami persoalan atau dampak sosial akibat dari transmigrasi itu sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil kasus komunitas transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) tahap pra-penelitian, berupa kunjungan lapangan di mana penelitian dilaksanakan. Pra penelitian dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing pada tanggal 28–30 Agustus 2004 dan 17–18 September 2004; dan (2) tahap penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2005 berlokasi di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan formasi sosial komunitas transmigran di Wanaraya dapat dilihat dari berlangsungnya sejarah komunitas transmigran yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu: (1) periode behuma; (2) periode “pasang” (1978–1983) dan periode “surut” (1984–2005). Masing-masing periode tersebut menunjukkan moda produksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun moda produksi tersebut dicirikan dengan usaha atau kegiatan produksi yang terdiri dari: moda produksi subsistensi, moda produksi komersil, dan moda produksi kapitalis.

produksi padi-sawah pasang surut komunitas transmigran yang berorientasi nilai guna dan nilai tukar (periode 1978 – 1983). Organisasi produksinya berbasis keluarga inti, namun terdapat tenaga kerja di luar keluarga inti yang diperoleh melalui pertukaran tenaga kerja berdasarkan kepentingan kebutuhan tenaga kerja berbasis tolong menolong. Dengan demikian, struktur hubungan produksinya cenderung egaliter dan sifatnya hubungan produksinya non-eksploitatif karena penyerapan surplus produksi sepenuhnya dilakukan oleh keluarga inti.

Selain itu, moda produksi komersil dicerminkan dengan usahatani lainnya (seperti sayuran, kacang tanah, dan usaha ternak sapi) dan usaha selain pertanian. Organisasi produksinya sudah melibatkan keluarga luas (kerabat terdekat) dan di luar keluarga inti sehingga menunjukkan struktur hubungan produksi pseudo-hierarki (transportasi klotok) dan pseudo-hierarki yang cenderung eksploitasi (usaha produksi sayuran dan kacang tanah, usaha ternak sapi, dan usaha bengkel elektronik/sepeda motor). Surplus produksi diserap oleh keluarga inti sebagai pemilik usaha. Sedangkan moda produksi kapitalis hadir pada periode “surut” (1984–2005).

Moda produksi pada periode “surut” ini tercermin pada usaha produksi membatang dan padi-sawah pasang surut. Modal (kapital) adalah alat produksi utama dari kedua usaha produksi tersebut untuk membayar upah/sewa tenaga kerja yang terlibat dalam usaha produksi tersebut. Untuk usaha produksi membatang organisasi produksinya perusahaan skala kecil yang tidak berbadan hukum dan dipimpin seorang bos batang, sedangkan organisasi produksi padi-sawah pasang surut merujuk usaha keluarga yang bertindak sebagai petani pemilik modal yang mengupah tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha penyedia teknologi usaha produksi tersebut (pupuk, kapur, dan traktor tangan). Dengan demikian, struktur hubungan produksi adalah struktur hierarki antara pemilik modal dan pekerja (petani upahan) yang memberikan kontribusi terhadap melemahnya basis ikatan tolong menolong antar sesama komunitas transmgiran.

TRANSMIGRASI SEBAGAI PEMBENTUK FORMASI SOSIAL KAPITALIS DI DAERAH TUJUAN

(Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

SOFYAN SJAF

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Transmigrasi Sebagai Pembentuk Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan (Studi Kasus Komunitas Transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)

Nama : Sofyan Sjaf NIM : A152030061

Disetujui Komisi Pembimbing

Ir. Fredian Tonny, MS. Ir. Ivanovich Agusta, M. Si.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. M.T. Felix Sitorus, MS. Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M. Sc.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil’alamiin !

Akhirnya penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB selesai juga. Banyak pihak yang telah memberi kontribusi penyelesaian studi ini sehingga dalam prakata ini penulis merasa sangat perlu memberi ucapan terima kasih. Pertama kali ucapan terimakasih yang setulusanya penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing yaitu Ir. Fredian Tonny, MS. (sebagai ketua) dan Ir. Ivanovich Agusta, M. Si. (sebagai anggota) atas bimbingan mereka kepada penulis selama proses pengerjaan tesis ini. Penulis sadari bahwa mereka berdua dengan caranya masing-masing telah mengajarkan penulis untuk belajar konsisten dan tertib dalam menggunakan paradigma atau teori dalam ilmu-ilmu sosial.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setulusnya kemudian penulis sampaikan kepada kedua orang yang telah mendidik dan membesarkan penulis yaitu ayah Drs. H. Sjafiuddin Daud (almarhum) dan Ibu Hj. Nurpati. Lebih sekedar itu, mereka berdua secara tidak langsung telah menanamkan prinsip-prinsip memahami makna hidup ini dalam diri penulis. Khusus kepada ayah Drs. H. Sjafiuddin Daud (almarhum), penulis selalu berdoa semoga Allah SWT memberikan maqom tertinggi sesuai dengan kesabaran dan keikhlasan sewaktu hidup yang almarhum contohkan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari atas kesempatan belajar yang diberikan, dan kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB yang telah memungkinkan penulis memperoleh dukungan dana BPPS dari Departemen Pendidikan Nasional selama kurang lebih satu setengah tahun. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Dr. Muladno sebagai guru sekaligus sahabat dengan caranya sendiri telah mengupayakan bantuan dana kepada penulis pada tahun-tahun pertama penulis menempuh pendidikan S2. Penulis sadari ketika berinteraksi dengan beliau banyak hal yang penulis pelajari terutama bagaimana menjadi seorang intelektual praksis dan bersahaja dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Demikian pun dengan Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM., penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dana kepada penulis selama melaksanakan penelitian di Kalimantan Selatan.

Kepada informan dan responden penulis di Wanaraya dengan tidak menyebut satu per satu, ucapan terimakasih penulis sampaikan atas informasi dan data yang diberikan sesuai kebutuhan penelitian. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Bapak Panji beserta keluarga yang telah berkenaan meminjamkan satu kamar di rumahnya sebagai tempat penulis untuk menyelesaikan catatan lapangan dan beristirahat disaat merasa lelah.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada seluruh keluarga di Kendari (Om Umar beserta keluarga, Mamanya Darma beserta keluarga, Mamanya Inung beserta kedua keponakanku (Inung dan Ko’o), Kak Erna, Kak Mukti, dan Adik Aisyah yang selalu memberi senyum dan setia menemani Mama Aji sepeninggal almarhum ayah). Begitupun penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini kepada teman-teman kuliah di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB (Heru Purwandari, Kalbi R., Rokhani, Purnomo, Taya Toru, Pardamaean, Jeter, Jean, Rita, Agustina, dan Witrianto).

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Kendari pada tanggal 3 Oktober 1978 dari ayah Drs. H. Sjafiuddin Daud (almarhum) dan ibu Hj. Nurpati. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, penulis selesaikan di kota kelahiran.

Pada tahun 1996, penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Program Studi Teknologi Hasil Ternak (THT), Jurusan Ilmu Produksi Ternak (IPT), Fakultas Peternakan IPB dan menamatkannya pada tahun 2000. Pada tahun 2003, penulis diterima untuk melanjutkan studi pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB dengan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) selama satu tahun enam bulan yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia.

Penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK). Selama mengikuti program Magister Sains (S2), penulis aktif sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI), Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tim Evaluasi Pembangunan Peternakan, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), staf Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) IPB, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HIWACANA) Sulawesi Tenggara, dan pegiat di Yayasan Sajogyo Inti Utama.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... xv

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Rumusan Masalah ... 6 Tujuan ... 8 Kegunaan ... 8

TINJAUAN PUSTAKA ... 9 Pendekatan Teoritis... 9 Formasi Sosial (Social Formation)... 9 Moda Produksi (Mode of Production)... 14 Perubahan Sosial dalam Dimensi Teknologi dan Eknonomi... 18 Komunitas Transmigran... 23 Kerangka Pemikiran... 27

METODE PENELITIAN... 30 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 31 Teknik Pengumpulan Data ... 33 Teknik Analisis Data ... 35

SEJARAH KOMUNITAS TRANSMIGRAN WANARAYA... 37

Periode Behuma... 39 Periode “Pasang” (1978 – 1983)... 43 Periode “Surut” (1984 – 2005)... 52 Ikhtisar... 68

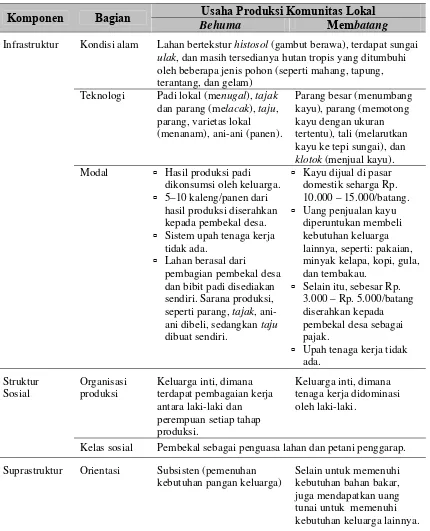

MODA PRODUKSI SUBSISTEN... 72 Artikulasi Usaha Produksi Behuma... 74 Artikulasi Kegiatan Produksi Membatang... 76 Ikhtisar... 78

Ikhtisar... 97

MODA PRODUKSI KAPITALIS... 99 Artikulasi Usaha Produksi Membatang... 101 Artikulasi Usahatani Sawah Pasang Surut... 104 Ikhtisar... 109

TRANSMIGRASI DAN FORMASI SOSIAL KAPITALIS... 111 Transmigrasi: “Sesat Pikir” yang Menciptakan Jurang Metabolik... 114 Formasi Sosial Kapitalis di Daerah Tujuan: Dominasi Peran

Kelas Kapitalis Pinggiran... 121 Ikhtisar... 126

KESIMPULAN DAN IMPLENTASI KEBIJAKAN... 129 Simpulan... 129 Implementasi Kebijakan... 135

DAFTAR PUSTAKA... 138

DAFTAR TABEL

Halaman

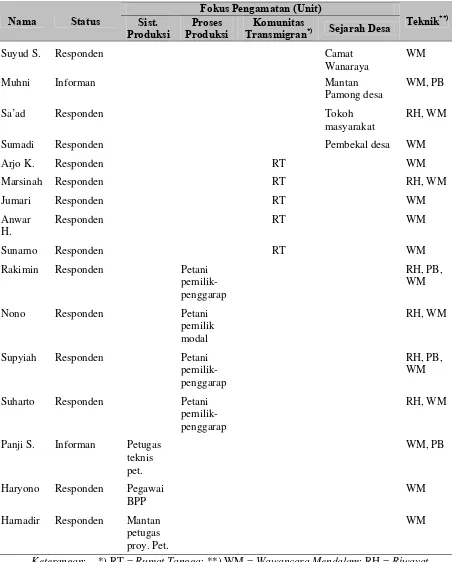

1 Artikulasi Moda Produksi Menurut Khan... 15 2 Perbandingan Konsep Komunitas ala Marxis dan Selain Marxis... 26 3 Fokus Desa yang Diamati Sehubungan dengan Pertanyaan

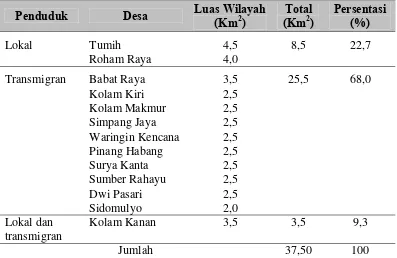

Penelitian... 32 4 Fokus Pengamatan dan Teknik Pengumpulan Data... 34 5 Ciri-ciri Periode Behuma (sebelum tahun 1978)... 42 6 Penggunaan Alat Produksi Disetiap Tahap Usahatani Sawah

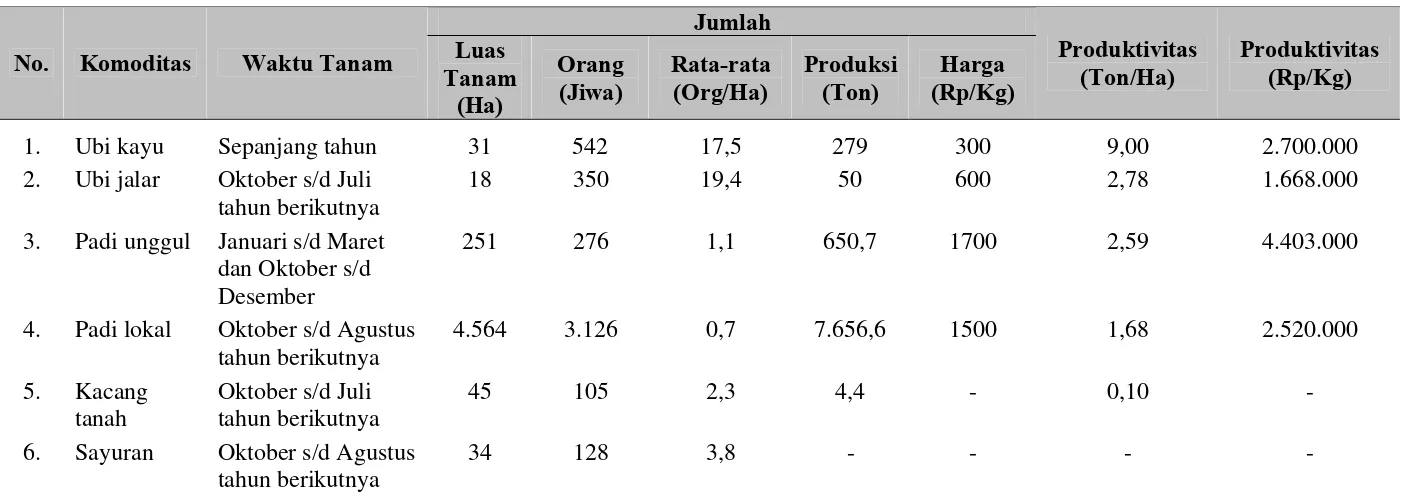

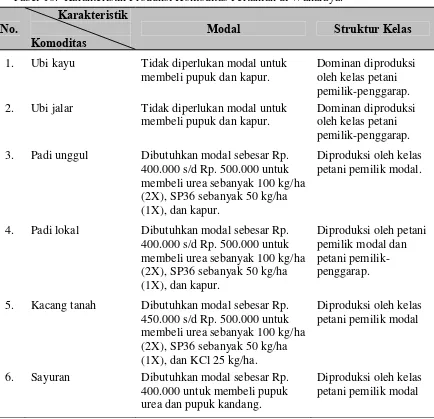

Pasang Surut Produksi... 47 7 Ciri-ciri Periode “Pasang” Komunitas Transmigran

(1978–1985)... 51 8 Perbandingan Luas Wilayah Desa Berdasarkan Penduduk Lokal,

Transmigran, dan Lokal dan Transmigran... 53 9 Waktu Tanam dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditas

Pertanian di Wanaraya... 59 10 Karakteristik Produksi Komoditas Pertanian di Wanaraya... 61 11 Ciri-ciri Periode “Surut” Komunitas Transmigran (1986– 2005)... 65 12 Artikulasi Usaha Produksi Behuma... 75 13 Artikulasi Usaha Produksi Membatang... 77 14 Artikulasi Usahatani Sawah Pasang Surut... 85 15 Artikulasi Usahatani Sayuran dan Kacang Tanah... 87 16 Artikulasi Usaha Ternak Sapi... 91 17 Artikulasi Usaha Produksi Transportasi Klotok dan Bengkel

Elektronik/Sepeda Motor... 95 18 Artikulasi Usaha Produksi Membatang... 102 19 Jumlah Petani Pemilik dan Penggarap Berdasarkan Desa di

Wanaraya, Tahun 2002... 105 20 Jumlah Petani Pemilik Berdasarkan Desa di Wanaraya,

Tahun 2002... 106 21 Artikulasi Usahatani Sawah Pasang Surut... 108 22 Persentasi Penduduk Menurut Golongan Rumah Tangga... 115 23 Perbedaan Sistem Produksi Perladangan dan Sistem Produksi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Formasi Sosial Masyarakat... 12 2 Moda Produksi Kapitalis Menurut Marx (Watson 1977)... 17 3 Kerangka Pemikiran Formasi Sosial Komunitas Transmigran... 29 4 Peta Lokasi Penelitian... 31 5 Proses Pembentukan Struktur Sosial Komunitas Transmigran

di Wanaraya... 55 6 Distribusi Tenaga Kerja dalam Keluarga Inti saat Tahap

Menanam pada Usahatani Sawah Pasang Surut... 81 7 Usaha Produksi Ternak Sapi Komunitas Transmigran di

Wanaraya... 90 8 Organisasi Produksi Usaha Ternak Sapi Pada Komunitas

Transmigran Wanaraya... 93 9 Usaha Produksi Transportasi Klotok Milik Salah Seorang

Anggota Komunitas Transmigran... 94 10 Petani Pemilik-Penggarap dalam Tahap Menanam Pada Usaha

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta Pulau Kalimantan... 143 2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Wanaraya per Bulan... 144 3 Penduduk Kecamatan Wanaraya pada Tahun-tahun

Tertentu, 1980 – 2004... 144 4 Penduduk Kecamatan Wanaraya Menurut Jenis Pekerjaan,

Tahun 2002... 144 5 Potensi dan Fungsi Lahan Sawah Pasang Surut di Wanaraya... 145 6 Produktivitas Beberapa Komoditas Pertanian di Wanaraya,

Tahun 1999 – 2002... 145 7 Penduduk Kecamatan Wanaraya per Desa pada Tahun-tahun

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program transmigrasi di usianya kurang lebih lima puluh tahun mem-berikan catatan tersendiri perihal keberhasilan dan kegagalannya. Tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan program transmigrasi karena dapat memberikan akses atas lahan/tanah kepada komunitas transmigran14 yang dulunya sebagian besar tergolong petani gurem dan tunakisma. Meskipun tidak terdapat data dalam angka berapa besarnya jumlah petani gurem dan tunakisma yang mengikuti program transmigrasi, akan tetapi berdasarkan sumber yang terpercaya bahwa pada hakekatnya transmigrasi direkrut diantara petani tanpa lahan, penyewa lahan kecil, buruh tani, dan buruh harian lainnya (Levang 2003:66, MacAndrew dan Rahardjo 1979). Adapun kegagalan program transmigrasi seringkali diidentikan dengan ketidakmampuan lahan berproduksi optimal karena mereka –komunitas transmigran– ditempatkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi alam yang mempunyai ekologi lahan marjinal, seperti lahan kering, lahan gambut berawa, dan lain-lain.

Tahun 1978, menjelang berakhirnya Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap I, Pemerintahan Orde Baru mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa secara sengaja maupun tidak sengaja untuk menempati lokasi pemukiman baru di Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Transmigran dari Pulau Jawa tersebut tidak lain adalah satu dari sekian komunitas transmigran di Indonesia yang menceritakan berlangsungnya pembentukan formasi sosial kapitalis di daerah tujuan. Merujuk teori formasi sosial ala Stzompka (1994) bahwa pembentukan formasi sosial yan terjadi pada komunitas transmigran menunjukkan kontradiksinya pada level tertentu.

Kontradiksi dapat dilihat dari lingkungan sosial eksternal (kondisi alam) yang bersifat turun temurun dengan kekuatan produksi yang tersedia. Studi

14

Heeren15 menunjukkan bahwa kondisi lahan di luar Jawa yang memiliki tingkat kesuburan relatif kurang menyebabkan pilihan penduduk Lampung Tengah untuk melakukan usahatani perladangan berpindah. Masih dimungkinkannya perladangan berpindah oleh penduduk Lampung Tengah dikarenakan kepadatan penduduk yang masih relatif kurang dan kepemilikan tanah yang berbasis marga. Kedata-ngan para transmigran asal BRN16 ke Lampung Tengah sebagai tujuan daerah transmigran menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan tanah antara penduduk asli dengan para transmigran tersebut.

Demikianpun studi yang dilakukan Levang17 menunjukkan kondisi alam yang ditandai dengan lahan yang sering digenangi air (ekologi lahan gambut berawa) atau lahan bertekstur histosol18 memberikan pilihan atas alat produksi (teknologi) yang digunakan orang Banjar dalam mengusahakan lahan gambut berawa tersebut. Sebagai misal, varietas padi yang digunakan untuk melakukan usahatani adalah varietas padi yang mempunyai siklus panjang (6–10 bulan) sehingga panen sawah pasang surut hanya dapat dilakukan 1 kali setiap tahunnya yang berbeda dengan panen padi sawah di Pulau Jawa. Demikian pun dengan teknologi pengelolaan lahan yang menggunakan tajak, taju, dan ani-ani.

Aktivitas yang dilakukan orang Banjar tersebut, oleh kaum positivist yang mengidap paham moderniasasi dianggap tidak efisein karena membutuhkan tenaga kerja dan waktu yang panjang sehingga diperlukan teknologi yang lebih intensif. Kehadiran transmigran dengan membawa pengalaman bertani dari daerah asalnya berupa teknik produksi yang intensif –varietas unggul, pemupukan, penyiangan, dan panen dua kali– ternyata mengalami kontradiksi

15

H. J. Heeren: Transmigrasi di Indonesia, Jakarta 1979, hal. 87 – 91.

16

BRN adalah singkatan dari Biro Rekonstruksi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi mengorganisasi dan memimpin rehabilitasi prajurit-prajurit yang dimobilisasi. Tujuan BRN adalah penciptaan kesempatan kerja bagi berbagai kelompok veteran untuk merintis jalan kembali bagi mereka secara teratur ke kehidupan sosial masyarakat biasa, serta untuk memanfaatkan tenaganya untuk membangun negaranya kembali.

17

Patrice Levang: Ayo ke Tanah Sabrang, Jakarta 2003.

18

dengan kondisi alam atau ekologi di daerah tujuan sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam produksi padi-sawah pasang surut.

Kegagalan produksi sawah pasang surut yang dialami komunitas transmigran mengkibatkan tidak sedikit dari mereka meninggalkan pemukiman baru yang disediakan pemerintah. Umumnya alasan mereka –para transmigran– meninggalkan daerah tujuan adalah kurangnya keterampilan teknik usahatani sawah pasang surut dan kekurangan modal dalam peng-usahaan padi-sawah pasang surut tersebut. Meskipun demikian, diantara mereka yang bertahan karena berbekal kecakapan bertani di daerah asal dan kemauan belajar dari teknik orang Banjar. Dua faktor tersebut menyebabkan terjadinya “revolusi” dalam berproduksi sehingga mendorong berlangsungnya kekuatan produksi yang permanen.

Meskipun demikian, determinasi ekologi lahan gambut berawa yang miskin unsur hara mendorong terjadinya penurunan produksi padi dari 200–300 kaleng/ha/tahun menjadi 10–50 kaleng/ha/tahun.19 Penurunan produksi padi ini dikarenakan unsur hara yang dihasilkan dari pembakaran saat pembukaan hutan menghilang dengan cepat di lahan Kalimantan yang tingkat kesuburan kimiawinya rendah. Selain itu, drainasi yang terlalu dangkal tidak dapat melarutkan asam yang berlebihan dan juga tidak dapat mencegah salinasi sawah.20 Menurut mereka yang berperspektif ekologi Marxis bahwa kejadian seperti demikian akan menciptakan jurang metabolik (metabolic gap), yaitu kehancuran keadaan-keadaan kewujudan manusia yang ditentukan oleh alam. Jurang metabolik tersebut, kemudian mendorong terwujudnya watak kapitalisme di daerah tujuan yang semakin memperkuat dominasi peran kelas kapitalis pinggiran (periferi capitalism class). Ketergantungan lahan pada input teknologi tinggi menyebabkan peranan kapital tidak dapat dihindari komunitas transmigran dalam pengusahaan lahan pasang surut.

Pentingnya peranan kapital dalam pengusahaan padi-sawah pasang surut tersebut kemudian mendorong perubahan pada hubungan produksi. Kasus

19

Data yang disajikan merujuk pada kasus yang dipilih oleh penulis selama melakukan penelitian pada komunitas transmigran di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

20

komunitas transmigran di Wanaraya menunjukkan sistem pertukaran tenaga kerja berbasis kebutuhan tenaga kerja (tolong menolong) yang pernah dilakukan sesama komunitas transmigran kemudian digantikan dengan sistem sewa/upah tenaga kerja. Menjual tenaga kerja oleh sebagian anggota komunitas transmigran tidak lain dimaksudkan untuk mendapatkan modal yang selanjutnya dengan modal tersebut diperuntukkan memenuhi keberlanjutan usahatani sawah pasang surut. Dalam kondisi seperti ini, pembentukan struktur kelas baru dalam komunitas transmigran tidak dapat dihindari.

Studi Girsang (1996) menunjukkan bahwa introduksi teknologi sawah intensif pada komunitas transmigran di Desa Waihatu menyebabkan terbaginya komunitas transmigran ke dalam tiga lapisan sosial, yaitu: (1) lapisan atas, rumah tangga yang mempunyai modal pangan dan modal cadangan pengembangan usaha serta mempunyai lahan luas; (2) lapisan tengah, rumah tangga yang hanya mampu mencukupi modal cadangan pangan dan berlahan sempit serta tidak tergolong miskin; dan (3) lapisan bawah adalah rumah tangga yang tidak berlahan dan tergolong miskin.

Perbedaan struktur sosial komunitas transmigran Waihatu di atas, kemudian mendorong berlangsungnya moda produksi kapitalis yang eksploitatif. Kekuatan produksi berupa modal, lahan yang luas, dan teknologi pasca produksi (penggilingan) yang dimiliki oleh lapisan atas dengan mudah memperoleh surplus produksi melalui penyewaan lahan, sewa tenaga kerja, meminjamkan modal, dan mengambil keuntungan melalui penggunaan mesin penggilingan terhadap lapisan tengah dan bawah pada komunitas transmigran tersebut.

tersebut semakin memperkuat posisi kelas pemodal terhadap kelas petani pemilik-penggarap.

Kekuatan produksi yang berbeda diantara dua struktur sosial komunitas transmigran di atas, selanjutnya mendorong terjadinya hubungan produksi yang eksploitatif, dimana surplus produksi yang hasilkan oleh petani pemilik-penggarap diserap oleh petani pemilik modal. Merujuk argumentasi sebelumnya, setidaknya transmigrasi merupakan upaya mendorong berlangsungnya struktur masyarakat kapitalis yang cenderung menciptakan ketimpangan sosial, konflik antar suku bangsa, dan kemiskinan. Kondisi ini secara tidak disadari telah bertentangan dengan tujuan dari program transmigrasi, yaitu peningkatan kesejahteraan yang dapat dicapai melalui pemberian lahan kepada petani miskin dari Jawa, Madura, dan Bali (Jambal), pemanfaatan lahan yang dianggap tidur di luar Pulau Jambal melalui pembangunan, dan pembauran antar suku bangsa.

Studi formasi sosial tentang komunitas transmigran yang akan diuraikan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan transmigrasi, dimana perbedaan kondisi alam (ekologi lahan hambut berawa) antara daerah asal dengan daerah tujuan ternyata telah mendorong perbedaan kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi antar sesama komunitas transmigran. Walaupun setiap keluarga transmigran mendapatkan tanah yang relatif luas (minimal 2 hektar/keluarga) di daerah tujuan untuk berproduksi, namun determinasi ekologi lahan bambur berawa yang miskin unsur hara ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi sebagian besar keluarga komunitas transmigran di Wanaraya. Hal ini disebabkan artikulasi produksi baik pertanian maupun non pertanian menuntut peranan kapital yang tidak kecil sehingga mendorong berkembangnya struktur kelas komunitas transmigran yang semulanya hanya terdapat petani pemilik-penggarap menjadi petani pemilik modal dan petani pemilik-penggarap.

yang berorientasi keuntungan dalam kegiatan produksi baik pertanian maupun non pertanian. Petani pemilik modal melakukan akumulasi modal dengan cara mengekstrak surplus produksi yang dihasilkan petani pemilik-penggarap melalui sistem upah tenaga kerja, pinjaman teknologi (pupuk dan kapur), dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara petani pemilik modal dan petani pemilik-penggarap.

Setidaknya tulisan ini hendak menjelaskan bagaimana berlangsungnya pembentukan formasi sosial di daerah tujuan pada komunitas transmigran Wanaraya. Formasi sosial muncul dari berlangsungnya moda produksi yang di dalamnya terdapat kekuatan produksi dan hubungan produksi, kemudian menggerakkan suprastuktur (nilai atau norma/aturan) suatu komunitas atau masyarakat.

Rumusan Masalah

Sudah menjadi kenyataan bahwa kondisi alam (ekologi lahan gambut berawa) di Pulau Kalimantan yang ditanami padi-sawah pasang surut mempunyai keterbatasan. Menurut Levang21 bahwa keterbatasan sawah pasang surut tersebut dapat dilihat dari kemampuan produksinya yang hanya menghasilkan dua sampai tiga ton padi per hektar selama tiga tahun pertama dan setelah itu hasilnya mulai menurun dengan cepat. Sehubungan dengan itu, kasus komunitas transmigran di Wanaraya menunjukkan penurunan produksi padi dapat mencapai dua puluh lima persen kaleng per hektar dari produksi optimal yang pernah dicapai.

Penelitian dengan tema pembentukan formasi sosial komunitas transmigran ini membatasi definisi komunitas sebagai penduduk yang sengaja atau tidak sengaja didatangkan oleh pemerintah melalui program transmigrasi untuk menempati lokasi pemukiman baru di Wanaraya. Penduduk yang sengaja didatangkan atau tidak sengaja didatangkan tersebut berasal dari latar belakang sosial-budaya beragam dan melakukan berbagai usaha produksi (usahatani, usaha transportasi klotok, usaha bengkel, dan membatang) di lokasi pemukiman baru. Dengan usaha produksi tersebut, komunitas transmigran mempunyai organisasi produksi yang relatif beragam dan ditandai hubungan produksi yang tidak setara

21

dikarenakan struktur sosial yang berbeda sehingga mempunyai ciri khas dari moda produksi.

Permasalahan penting untuk dipelajari dari komunitas transmigran di Wanaraya adalah berlangsungnya moda produksi sepanjang 27 tahun terakhir. Moda produksi tersebut terus berkembang berdasarkan kontradiksi, dimana kontradiksi pertama terjadi antara lingkungan (alam) di daerah tujuan dengan pengalaman produksi komunitas transmigran di daerah asal yang kemudian mendorong kekuatan produksi yang permanen (alat produksi, manusia dan kecakapannya, pengalaman-pengalaman dalam proses produksi, dan terkadang pembagian teknis kerja).

Selanjutnya kekuatan produksi permanen tersebut mendorong hubungan dalam berproduksi antar sesama komunitas transmigran. Hubungan produksi yang tercipta dapat dilihat dari berlangsungnya organisasi produksi komunitas transmigran di Wanaraya. Kekuatan produksi dan hubungan produksi (moda produksi) tersebut kemudian menggerakkan suprastruktur (nilai atau aturan/norma) komunitas transmigran di Wanaraya. Untuk itu, bagaimana berlangsungnya pembentukan moda produksi komunitas transmigran di Wanaraya? Kemudian bagaimana terjadinya perubahan organisasi produksi? Lalu bagaimana perubahan yang terjadi sebelumnya menggerakkan suprastruktur (nilai atau norma/aturan) komunitas transmigran di Wanaraya?

Kekuatan produksi sebagai cerminan faktor-faktor produksi (tanah, teknologi, modal, tenaga kerja, dan kecakapan) yang dimiliki oleh komunitas transmigran mempengaruhi kepentingan antar struktur kelas sosial yang ada di dalam komunitas transmigran itu sendiri. Kepentingan tersebut dipengaruhi perbedaan terhadap akses atau penguasaan (kepemilikan) faktor-faktor produksi yang kemudian menentukan perbedaan struktur kelas sosial, dimana struktur kelas tertinggi lebih mudah mengakses atau menguasai faktor-faktor produksi dibandingkan dengan struktur kelas terendah.

semakin rendah. Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana berlangsungnya proses teralienasinya kelas sosial terendah pada komunitas transmigran di Wanaraya sehingga melemahnya solidaritas komunitas transmigran di Wanaraya?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pembentukan formasi sosial kapitalis di daerah tujuan, khususnya komunitas transmigran di Wanaraya. Sementara itu, secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menjelaskan kondisi infrastruktur (alam, modal/ekonomi, dan teknologi) mempengaruhi berlangsungnya pembentukan moda produksi (kekuatan produksi dan hubungan produksi) sebagai cerminan formasi sosial komunitas transmigran di Wanaraya;

2. Menjelaskan perubahan organisasi produksi dan akibat dari perubahan yang terjadi tersebut sehingga mampu menggerakkan suprastruktur (nilai atau norma/aturan) dan struktur sosial komunitas transmigran di Wanaraya; dan 3. Mengetahui terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi akibat dari

penempatan para transmigran di daerah tujuan, khususnya komunitas transmigran di Wanaraya.

Kegunaan

TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang transmigrasi sebagai pembentuk formasi sosial kapitalis di daerah tujuan, diawali dengan pendekatan teoritis dan hasil kajian empiris tentang perubahan sosial yang terjadi pada komunitas tersebut. Pendekatan teoritis ini berguna sebagai landasan teoritis penulis untuk menganalisa fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan terbentuknya dan berubahnya formasi sosial pada komunitas transmigran. Pembentukan formasi sosial dapat dilihat dari berlangsungnya moda produksi (mode of production) terdiri dari kekuatan produksi (force of production) dan hubungan produksi (relation of production), yang kemudian menggerakkan suprastuktur (ideologi, budaya dan politik) dalam masyarakat.

Pendekatan Teoritis

Formasi Sosial (Social Formation)

Istilah formasi sosial (social formation) merupakan istilah yang seringkali diidentikan dengan berlangsungnya moda produksi (mode of production) dalam suatu komunitas atau masyarakat oleh mereka yang beraliran “Marxis” (Sztompka 2004; Clammer 2003; Sairin et. al 2002; Setiawan 1999; Budiman 1995; dan Plattner 1989).

Adapun definisi formasi sosial adalah gejala dimana dua atau lebih moda produksi hadir bersamaan dalam masyarakat dan salah satu moda produksi mendominasi yang lainnya. Moda produksi yang dominan berfungsi seperti penerang utama yang memberi pengaruh kepada moda produksi lainnya dan mengubah sifat-sifat utama dari moda produksi lainnya (Budiman 1995). Atau dengan kata lain, apabila moda produksi feodal mendominasi suatu komunitas atau masyarakat dalam waktu tertentu, maka dapat dipastikan bahwa formasi sosial yang terbentuk adalah formasi sosial feodal, demikian pun dengan pembentukan formasi sosial kapitalis merupakan dominasi moda produksi kapitalis terhadap moda produksi lainnya dalam suatu komunitas/masyarakat.

yang berlangsung pada masyarakat Minangkabau, yaitu moda produksi subsisten, moda produksi komersil, dan moda moda produksi kapitalis (Sitorus 1999).

Ketiga moda produksi tersebut menurut Kahn memiliki keterkaitan integratif tetapi dalam bentuk yang bersifat asimetris, dimana produksi kapitalis tampil sebagai moda produksi yang dominan sedangkan dua moda produksi lainnya pada posisi resisten. Curahan waktu kerja pada moda produksi subsisten menyumbang kepada moda produksi komersil dan kepada buruh upahan dalam perusahaan kapitalis. Tetapi curahan waktu kerja yang diserap produksi komersil dari produksi subsisten tadi dalam kenyataannya dialihkan langsung ke moda produksi kapitalis melalui suatu proses pertukaran yang timpang. Barang yang dihasilkan produksi komersil dijual ke pasaran (domestik dan ekspor) dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Karena itu dapat dikatakan bahwa moda produksi kapitalis untuk sebagian direproduksi oleh moda produksi subsisten. Sebagai indikatornya Kahn menunjuk antara lain upah buruh yang lebih rendah dari total biaya reproduksi buruh (Sitorus 1999: 17–18).

Teori atau konsep formasi sosial yang diuraikan tersebut, merupakan tingkat tertinggi bangunan teori Marx (Sztompka 2004), dimana dalam produksi sosial kehidupan manusia memasuki hubungan tertentu yang sangat diperlukan dan terlepas dari kemauan mereka. Selanjutnya hubungan produksi yang berkaitan dengan tahap perkembangan kekuatan produksi material mereka yang mana keseluruhan hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat sebagai basis nyata membangun suprastruktur dan tempat menghubungkan bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu. Atas dasar ini, maka formasi sosial selalu mengalami perubahan yang bersifat otodinamis, terus menerus, dan dari dalam yang mana perubahan didorong oleh kontradiksi endemik, penindasan, dan ketegangan di dalam struktural.

masing-masing lapisan sosial tersebut mempunyai pola produksi dan relasi produksi yang berbeda satu sama lainnya.

Sehubungan dengan kasus komunitas transmigran di Wanaraya, maka dapat digambarkan bahwa kelas pemilik modal menunjukkan penguasaannya terhadap kelas petani pemilik-penggarap sehingga membentuk formasi kelas, dimana kelas pemilik modal menempatkan dirinya pada posisi teratas pada basis sosio-ekonomi komunitas transmigran. Strasser dan Randall (1981) menyatakan perubahan sosial merupakan perubahan ekonomi masyarakat, dimana terjadinya perubahan formasi kelas dalam masyarakat kapitalisme, akibat timbulnya pertentangan kelas antara masyarakat yang mempunyai alat produksi dengan golongan proletar. Perubahan ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang akhirnya memunculkan masyarakat tanpa kelas.

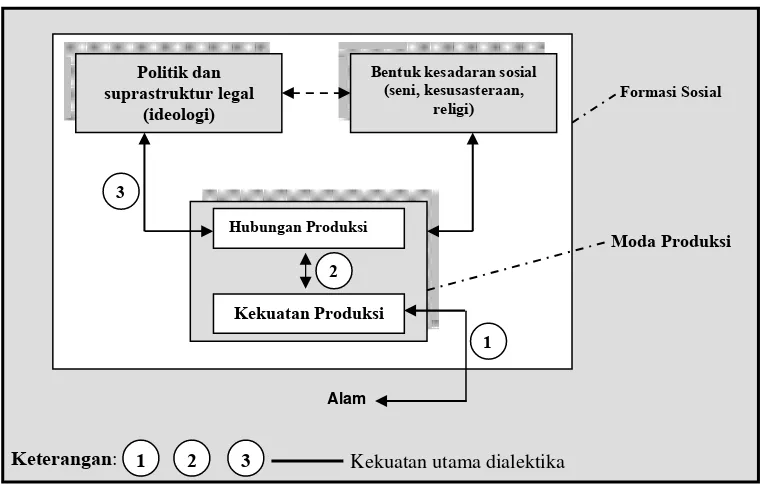

Lebih jauh Sztompka (2004) menjelaskan bahwa perubahan formasi sosial terjadi di tiga tempat yang berbasis kontradiksi, yaitu: pertama, diperbatasan antara masyarakat dan lingkungan (alam) seperti kontradiksi yang terus muncul antara tingkat perkembangan teknologi tertentu dan tantangan yang dihadapi oleh kondisi sosial maupun kondisi biologis. Kontradiksi ini mendorong perkembangan permanen dalam kekuatan produksi; kedua, kontradiksi lain muncul antara tingkat teknologi yang dapat dicapai dan organisasi produksi yang ada, yang tak sesuai dengan kekuatan produksi yang tersedia. Kontradiksi ini mendorong terjadinya perubahan progresif dalam hubungan produksi; dan ketiga, kontradiksi terakhir muncul antara hubungan produksi yang baru terbentuk dan sistem politik tradisional. Dalam kondisi seperti ini, pranata hukum dan ideologi (suprastruktur) tak lagi berfungsi membantu substruktur ekonomi. Kontradiksi ini menyebabkan terjadinya transformasi rezim politik dan tatanan hukum masyarakat. Oleh karena adanya kontradiksi internal dan tekanan terus-menerus ke arah penyelesaiannya, maka masyarakat dengan sendirinya menampakkan kecenderungan terus menerus pula ke arah perubahan. Uraian yang telah dijelaskan sebelumnya secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

produksi. Sebelum kehadiran komunitas transmigran di Wanaraya, terdapat komunitas lokal (penduduk beretnis Banjar) yang melakukan usaha produksi behuma berpindah-pindah dari lahan satu ke lahan berikutnya yang berorientasi subsiten (nilai-guna). Usaha produksi ini masih memungkinkan karena kepemilikan lahan bersifat komunal yang dapat dimanfaatkan oleh setiap keluarga komunitas lokal melalui persetujuan kepala padang dan pembekal.

Gambar 1. Formasi Sosial Masyarakat (Sztompka 1994).

Selain itu, kondisi alam Wanaraya menentukan jenis alat produksi yang digunakan untuk melakukan usaha produksi behuma, seperti tajak, taju, ani-ani, parang, dan varietas bibit padi lokal (padi siam). Demikian pun dengan tenaga kerja dalam usaha produksi sebatas keluarga inti saja, seperti ayah, ibu, dan anak yang sudah dewasa (baik laki-laki maupun perempuan). Atau dengan kata lain, sifat fisik (kondisi) alam Wanaraya mendorong perkembangan permanen moda produksi subsisten, dimana kekuatan produksi (seperti penggunaan alat produksi dan unit produksi berasal dari keluarga inti) dan hubungan produksi yang tercipta terkesan egaliter dan tidak bersifat eksploitatif.

Berbeda ketika hadirnya komunitas transmigran pada tahun 1978, perubahan terjadi pada kepemilikan lahan yang tidak lagi bersifat komunal melainkan didasarkan atas kepemilikan bersifat pribadi, dimana masing-masing Kepala Keluarga (KK) komunitas (baik komunitas lokal maupun komunitas

Politik dan suprastruktur legal

(ideologi)

Bentuk kesadaran sosial (seni, kesusasteraan,

religi)

Hubungan Produksi

Kekuatan Produksi

Alam

Moda Produksi

Formasi Sosial

1 3

2

3 2 1

transmgiran) mendapatkan lahan dari pembagian pemerintah. Selain itu, perubahan juga terjadi pada usaha produksi, yaitu dari usaha produksi behuma berpindah-pindah ke usaha produksi sawah pasang surut yang menetap. Meskipun demikian, sangat disadari oleh komunitas transmigran bahwa sifat fisik alam Wanaraya yang ditandai dengan lahan bertekstur histosol tidak memungkinkan pengalaman atau kecakapan usaha produksi sawah yang pernah dilakukan di daerah asal mereka – pulau Jawa – diterap-kan di Wanaraya.

Kondisi seperti di atas menyebabkan terjadinya kontradiksi pada kekuatan produksi, dimana alat produksi (teknologi) seperti pacul yang biasa digunakan pada tahap penggemburan tanah tidak memungkinkan digunakan pada lahan bertekstur histosol untuk usahatani sawah pasang surut. Begitupun dengan tenaga kerja dalam pengelolaan sawah pasang surut menuntut penggunaan tenaga kerja tambahan di luar keluarga inti karena ketidakmampuan anggota (keluarga) komunitas transmigran untuk mengelola lahan secara sendiri.

Dengan demikian, kesadaran komunitas transmigran terhadap kondisi alam Wanaraya menyebabkan terjadinya “revolusi teknologi” dimana tergantikannya teknologi pacul dengan teknologi tajak di dalam tahapan produksi lacak dan hadirnya sistem pertukaran tenaga kerja dalam pengelolaan usahatani sawah pasang surut yang didasarkan atas kepentingan kebutuhan yang sama akan tenaga kerja antara sesama komunitas transmigran. Meskipun terdapat tenaga kerja di luar keluarga inti tersebut, namun bukan berarti hubungan produksi yang tercipta bersifat eksploitatif. Melainkan hubungan produksinya cenderung egaliter karena tenaga kerja yang diperoleh melalui pertukaran tenaga kerja didasarkan atas tindakan tolong menolong yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota komunitas transmigran.

bahwa untuk memahami formasi sosial, maka terlebih dahulu perlu memahami berlangsungnya moda produksi yang kemudian mempengaruhi atau menggerakkan suprastruktur (ideologi, politik dan budaya) suatu komunitas atau masyarakat.

Moda Produksi (Mode of Production)

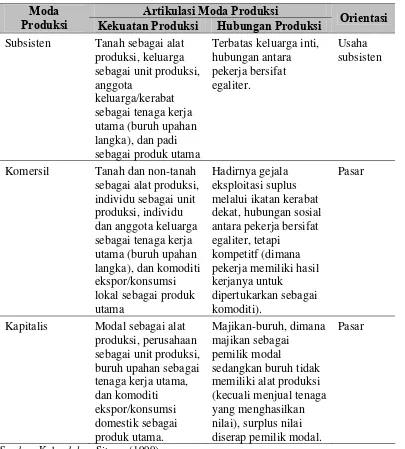

Bagi kalangan Marxis, teori tentang moda produksi (mode of production) mempunyai titik penekanan yang berbeda-beda dalam menafsirkan moda produksi yang terdiri dari kekuatan produksi (force of production) dan hubungan produksi (relation of production). Merujuk penelitian yang telah dilakukan oleh Kahn di Minangkabau, moda produksi didefinisikan berdasarkan pembagian moda produksi ke dalam tiga bagian, terdiri dari: pertama, produksi subsisten (subsistence production), yaitu usaha pertanian tanaman pangan dimana hubungan produksi terbatas dalam keluarga inti antara pekerja yang bersifat egaliter; kedua, produksi komersil (petty commodity production), yaitu usaha pertanian atau luar pertanian yang (sudah) berorientasi pasar dimana hubungan produksi merujuk pada gejala eksploitasi surplus melalui ikatan kekerabatan, dan hubungan sosial antara pekerja (umumnya anggota keluarga/kerabat) bersifat egaliter tetapi kompetitif; dan ketiga, produksi kapitalis (capitalist production), yaitu usaha padat-modal berorientasi pasar dimana hubungan mencakup struktur majikan-buruh atau “pemilik modal-pemilik tenaga” (Sitorus 1999).

Tidak sampai disitu saja, Kahn menunjukkan artikulasi moda produksi subsisten, komersil, dan kapitalis yang masing-masing mempunyai perbedaan kekuatan produksi dan hubungan produksi (penjelasan secara rinci artikulasi moda produksi yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1). Selain teori moda produksi menurut Kahn, terdapat teori lain tentang moda produksi yang kekuatan produksinya diartikulasikan sebagai basis material produksi, mencakup: alat-alat produksi (teknologi), manusia dengan kecakapannya, pengalaman-pengalaman produksi, dan terkadang pembagian teknis kerja.

produksi, struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat dan tuntutan efisiensi produksi (Jary and Jary 2000; Agusta 2000; Magnis Suseno 1998; Watson 1997). Tabel 1. Artikulasi Moda Produksi Menurut Kahn.

Artikulasi Moda Produksi Moda

Produksi Kekuatan Produksi Hubungan Produksi Orientasi

Subsisten Tanah sebagai alat produksi, keluarga

Komersil Tanah dan non-tanah sebagai alat produksi,

Kapitalis Modal sebagai alat produksi, perusahaan

Sumber: Kahn dalam Sitorus (1999).

Selain itu, moda produksi pra-kapitalis juga dapat dilihat dari kekuatan politik yang digunakan untuk mengekstrak surplus ekonomi, tidak merdeka, dan tidak didasarkan pada pekerja upah bebas; dan kedua, moda produksi kapitalis (capitalist mode of production) merupakan bentuk ekonomi yang dicirikan oleh modal (kapital) dimiliki dan diawasi sendiri, serta pekerja dibeli dengan pembayaran upah oleh kapitalis. Adapun tujuan produksi dalam moda produksi kapitalis adalah menciptakan keuntungan dari penjualan komoditas dalam pasar bebas yang kompetitif, bersifat dinamis dan ini memberi dasar pada kompetisi akumulasi modal (Jary and Jary 2000; Agusta 2000).

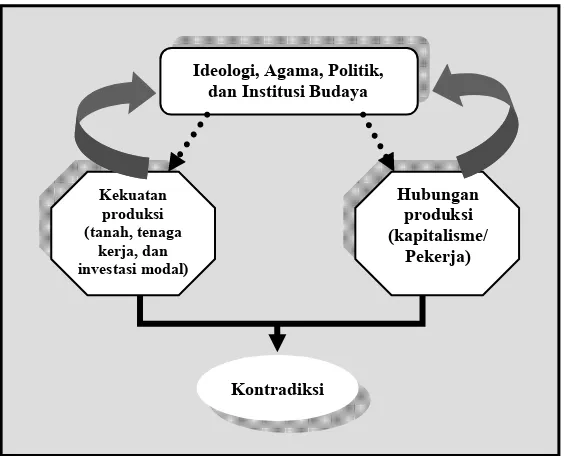

Berkaitan dengan moda produksi kapitalis di atas, menurut Watson (1997) bahwa terdapat kekuatan produksi kapitalis yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan hubungan produksi yang merujuk pada hubungan kapitalis antara borjuis dan proletar. Sementara itu, hubungan produksi yang tercipta antara borjuis dan proletar sudah didasari atas konflik, dimana salah satu mengeksploitasi yang lainnya. Adapun ciri khusus dari moda produksi ini adalah modal dimiliki oleh kapitalisme, pekerja dibeli dengan sistem upah, dan tujuan produksi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang. Untuk memahami secara ringkas moda produksi kapitalis menurut Marx disajikan pada Gambar 2.

Tulisan dari hasil penelitian ini menitikberatkan pada pembentukan formasi sosial pada komunitas transmigran di Wanaraya. Komunitas trans-migran tersebut mempunyai basis materi lahan marjinal (lahan bertekstur histosol) yang diperoleh dari pembagian pemerintah, dimana masing-masing keluarga komunitas transmigran menerima kurang lebih 2 ha tanah. Pembagian tanah ini diperuntukkan sebagai lahan pemukiman (disitilahkan lahan 1) dan lahan persawahan (distilahkan lahan 2) untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.

di Wanaraya dapat dipastikan bahwa pada awal-awal komunitas transmigran menetap di daerah tujuan (Wanaraya) tidak mempunyai perbedaan kelas sosial antar satu dengan lainnya.

Gambar 2. Moda Produksi Kapitalis Menurut Marx (Watson 1997).

Keterbatasan lahan produksi (lahan histosol) yang diperoleh komunitas transmigran dari pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kekuatan produksi, hubungan produksi, dan nilai/norma komunitas transmigran dikare-nakan kondisi lahan histosol (gambut berawa) daerah tujuan berbeda dengan daerah asal komunitas transmigran, maka pengusahaan usahatani sawah sangat ditentukan oleh penggunaan alat produksi dan tenaga kerja.

Kontradiksi antara kondisi alam dengan pengalaman bertani sawah komunitas transmigran di daerah asal menyebabkan terjadinya “revolusi” produksi usahatani sawah yang ditandai dengan penggunaan teknologi produksi yang digunakan pada tahapan produksi, seperti teknologi pacul digantikan oleh teknologi tajak dalam tahapan lacak (penggemburan tanah) usahatani sawah pasang surut. Sementara itu, teknologi pacul yang melekat dengan pengalaman bertani komunitas transmigran diperuntukkan untuk mengelola lahan yang relatif tinggi (lahan 1).

Sementara itu, ketidakmampuan tenaga kerja dari keluarga inti dalam tahapan produksi usahtani sawah tertentu (seperti tahap lacak dan tahap

Ideologi, Agama, Politik, dan Institusi Budaya

Kekuatan produksi (tanah, tenaga

kerja, dan investasi modal)

Hubungan produksi (kapitalisme/

Pekerja)

menanam) dan terbatasnya modal milik keluarga komunitas transmigran menyebabkan hadirnya pertukaran tenaga kerja antara sesama anggota keluarga komunitas transmigran. Pertukaran tenaga kerja antar keluarga komunitas transmigran tersebut didasarkan atas kepentingan yang sama untuk melakukan pengelolaan usatani sawah pasang surut mendorong hubungan produksi yang egaliter dengan sifatnya yang non-eksploitatif sehingga masih bertahannya nilai/norma tolong menolong antar sesama komunitas transmigran.

Namun, hubungan yang cenderung eksploitatif kemudian hadir ketika terjadinya penurunan kesuburan lahan yang ditandai dengan penurunan produksi padi dari 200–300 kaleng/ha/tahun menjadi 10–50 kaleng/ha/tahun22. Penurunan produksi padi tersebut disebabkan unsur hara yang dihasilkan dari pembakaran saat pembukaan hutan menghilang dengan cepat di lahan Kalimantan yang tingkat kesuburan kimiawinya rendah. Selain itu, drainase yang terlalu dangkal tidak dapat melarutkan asam yang berlebihan dan juga tidak dapat mencegah salinasi sawah (Levang 2003).

Dalam kondisi seperti di atas, investasi modal pada lahan gambut berawa mempunyai peranan yang cukup penting untuk melanjutkan usahatani sawah pasang surut. Atau dengan kata lain, modal diperuntukkan untuk membeli sarana produksi (seperti pupuk dan kapur) dan upah tenaga kerja. Hadirnya upanisasi tenaga kerja dikarenakan memudarnya pertukaran tenaga kerja dan kecenderungan anggota komunitas transmigran mengupahkan tenaga kerjanya untuk memperoleh modal guna membeli sarana produksi tersebut.

Dengan demikian, pada aras struktur sosial terdapat kelas pemilik modal (petani pemilik modal) dan kelas petani pemilik-penggarap pada komunitas transmigran. Begitupun pada aras suprastruktur komunitas transmigran mengalami pergeseran dari basis kebutuhan tenaga kerja dengan tolong menolong menjadi individual yang didasari oleh kepentingan untuk memperoleh uang tunai (modal).

Perubahan Sosial dalam Dimensi Teknologi dan Ekonomi

Teknologi merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk memanfaatkan alam melalui kegiatan-kegiatan produktif. Dalam hal ini,

22

teknologi adalah alat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau rancangan alat bagi suatu tindakan yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat dalam upaya mencapai suatu hasil. Arti teknologi sendiri dapat menunjuk pada alat produksi dan teknik penggunaannya (Rogers 1983: 12; ESCAP 1984: 3).

Dalam kajian Marxis, teknologi merupakan bagian dari kekuatan produksi yang di dalamnya juga terdapat tanah, manusia dan kecakapannya, serta pembagian teknis kerja. Menurut Weilland (1988) teknologi dapat dipilah ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1) teknologi modern, yang mempunyai ukuran kecil sampai ukuran yang besar; (2) teknologi tradisional, yang mempunyai ukuran workshop kecil; dan (3) teknologi rumah tangga, dengan tenaga kerja satu orang hingga rumah tangga secara luas. Berbagai studi tentang peran teknologi dalam suatu masyarakat menunjukkan kemampuannya melakukan perubahan pada level masyarakat (community) maupun level keluarga (family).

Ogburn (Harper 1989: 57–58) mengatakan bahwa inovasi teknologi setidaknya dapat menyebabkan perubahan dalam tiga hal, yaitu: (1) inovasi teknologi dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan; (2) teknologi baru dapat merubah interaksi antar manusia; dan (3) teknologi dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Studi yang dilakukan Yosep (1996) dan Dyah W.I.KR. (1997) menunjukkan bahwa masuknya teknologi sawah dapat merubah kekuatan produksi berkaitan dengan pembagian kerja dan penggunaan tenaga kerja di luar keluarga inti menyebabkan hadirnya masalah-masalah baru berupa kebutuhan modal untuk mengupah tenaga kerja.

Selain itu, permasalahan yang ditimbulkan dari masuknya teknologi sawah di komunitas transmigran adalah introduksi varietas unggul pada sistem produksi sawah. Penggunaan varitas unggul bisa jadi meningkatkan produksi padi, namun disisi lain teknologi ini membutuhkan curahan kerja yang cukup tinggi. Dua kondisi yang kontradiktif ini setidaknya dialami oleh keluarga inti23 komunitas transmigran. Akibat dari reduksi keluarga luas menjadi keluarga inti yang terjadi di komunitas transmigran kemudian dihadapkan dengan curahan kerja dalam

23

usahatani yang meningkat menyebabkan penggunaan tenaga kerja sewaan atau bersama-sama anggota kerabat atau anggota lainnya dalam sistem sosialnya mengembangkan pola gotong royong (Yosep 1996).

Demikian pun dengan studi yang dilakukan oleh Dyah W.I.K.R. (1997) pada masyarakat Tulem di Propinsi Irian Jaya menunjukkan introduksi teknologi sawah menyebabkan perubahan yang dapat dilihat dari kembalinya peran laki-laki dalam bidang ekonomi, keamanan dan kesejahteraan dalam jaminan sosial. Selain itu, introduksi teknologi tersebut ternyata merubah kepemimpinan laki-laki yang berorientasi perang (bigman-war) berubah menjadi orientasi ekonomi dengan peningkatan hasil pertanian (bigman-agriculture). Setidaknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosep dan Dyah W.I.K.R. berkaitan dengan introduksi teknologi menyebabkan perubahan kekuatan dan hubungan produksi, serta orientasi nilai tersebut menunjukkan bahwa teknologi sebagai salah satu prime mover perubahan di dalam sistem sosial, seperti perubahan kebudayaan dan struktur sosial (Ponsioen 1969).

Sementara itu, perubahan kebudayaan oleh teknologi dapat dilihat dari penjelasan Krysmanski dan Tjaden (Stasser dan Rendall 1981). Krysmanski dan Tjaden mengatakan kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan kultur dimana implementasi dan penjelmaan proses sosial yang mendasari realitas sosial di masyarakat. Proses sosial ini berlangsung dalam formasi sosial, dimana teknologi memegang peranan penting dalam bekerjanya moda produksi suatu masyarakat. Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah moda produksi mengalami peralihan waktu yang cukup lama dari satu moda produksi ke moda produksi yang lainnya, misalnya peralihan dari moda produksi feodal ke moda produksi kapitalis. Pada waktu peralihan ini mengakibatkan terjadinya percampuran atau pertemuan dari dua atau lebih moda produksi. Percampuran atau pertemuan dua moda produksi ini disebut formasi sosial.

adalah teknologi dan modal yang dapat menciptakan hubungan produksi yang berlangsung dalam suatu masyarakat.

Untuk menjelaskan pandangannya, Marx mengilustrasikan bagaimana kincir angin memunculkan masyarakat feodal, dan mesin uap memunculkan masyarakat kapitalis industri. Jadi perspektif materialisme menekankan bahwa bentuk kelas ekonomi merupakan anatomi dasar masyarakat, sedangkan ide-ide, ideologi, nilai-nilai, struktur politik muncul dalam hubungannya dengan ekonomi. Perubahan dalam kekuatan produksi (teknologi) akan mengikis basis dari sistem ekonomi yang sudah lama yang kemudian membuka kemungkinan baru. Selanjutnya, Marx mengatakan bahwa perubahan dalam masyakarat kapitalis industri terjadi karena dislokasi (kontradiksi) antara kekuatan produksi dan hubungan produksi (Lauer 2000; Harper 1989).

Berkaitan dengan hal di atas, Johnson (1988) menjelaskan bahwa Marx lebih menekankan tingkat struktur sosial, bukan kenyataan sosial budaya, dan menekankan saling ketergantungan yang tinggi antar struktur sosial dan kondisi material dimana individu berada. Jika tidak terjadi keseimbangan dalam moda produksi, maka akan menimbulkan perubahan dalam hubungan produksi, seperti halnya pembagian kerja, perubahan dalam struktur kelas, perubahan dalam hubungan kelas, munculnya kelas baru atau memudarnya kelas lama dan terjadi perubahan sosial lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Masuknya berbagai teknologi (seperti teknologi sawah pasang surut, teknologi peternakan, dan lain sebagainya) di Wanaraya menunjukkan terjadinya gejala perubahan formasi sosial sebagai dampak dari terjadinya penurunan kesuburan lahan yang mengakibatkan produksi sawah pasang surut mengalami penurunan.

menimbulkan perbedaan dalam pemilikan kekuatan produksi, dan ini merupakan dasar pokok untuk pembentukan kelas sosial.

Sistem pertukaran yang dikemukakan oleh Johnson (1988) dalam bahasa Lenski (Sanderson 2000) adalah kerjasama. Kerjasama ini terjadi jika terdapat kesamaan dasar untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Walaupun demikian, jika kondisi tidak memungkinkan maka konflik dan perbedaan struktur sosial akan terjadi. Jika terjadi surplus produksi, perebutan untuk menguasainya tidak dapat dihindari, dan surplus produksi akhirnya dikuasai oleh individu atau kelompok yang paling berkuasa. Jadi, surplus ekonomilah yang menyebabkan berkembangnya struktur sosial. Semakin besar surplus produksi, semakin senjang pula struktur sosial yang terjadi. Besarnya surplus ditentukan oleh kemampuan teknologi masyarakat. Dengan demikian, ada hubungan erat antara derajat perkembangan teknologi dengan derajat perkembangan struktur sosial dimana kemajuan teknologi menyebabkan surplus ekonomi terjadi dan perebutan surplus produksi melahirkan perbedaan struktur sosial (Sanderson 2000).

Demikian halnya dengan komunitas transmigran pada awal-awal menempati Wanaraya sebagai daerah tujuan, dimana hanya terdapat satu struktur sosial komunitas transmgiran yaitu petani pemilik-penggarap. Kerjasama antar sesama anggota komunitas transmigran saat itu masih dimungkinkan dalam pengusahaan sawah pasang surut. Adanya kerjasama tersebut disebabkan kondisi alam dan keterbatasan kemampuan tenaga kerja keluarga inti dalam kegiatan produksinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan seperti ini, kemudian mendorong kerjasama dalam bentuk sistem pertukaran tenaga kerja antar sesama anggota komunitas transmigran dalam tahap tertentu (seperti tahap melacak) yang tidak didasarkan atas modal.

komunitas transmigran ke dalam dua kelas sosial, yaitu petani pemilik modal dan petani pemilik-penggarap.

Berkembangnya struktur sosial komunitas transmigran di Wanaraya didasarkan atas penguasaannya terhadap faktor-faktor produksi, dimana anggota komunitas yang menguasai teknologi (seperti pupuk dan kapur) adalah mereka yang termasuk kelas petani pemilik modal. Kelas pemilik modal ini menyediakan pupuk dan kapur dalam bentuk pinjaman kepada kelas sosial lainnya (petani pemilik-penggarap), serta meyewa tenaga kerja untuk mengelola lahan produksinya. Apabila petani pemilik-penggarap tidak mampu membayar pinjaman pupuk dan kapur kepada petani pemodal, maka petani pemilik-penggarap dapat menggantikannya dengan tenaga kerja untuk menggarap lahan petani pemilik modal. Dengan demikian, terjadi sistem pertukaran yang tidak seimbang antar anggota komunitas transmigran atau dengan kata lain kelas pemilik modal mengekstrak surplus produksi berupa tenaga kerja yang dimiliki oleh kelas petani pemilik-penggarap.

Komunitas Transmigran

seperti keluarga secara luas, silsilah keturunan, dan marga yang menentukan organisasi produksi. Ketidaksamaan utama di dalam masyarakat komunisme kuno berdasarkan antara senior dan yunior atau laki-laki dan wanita atau lebih abstrak seperti apakah seorang lebih dekat pada suatu keturunan gaib (Plattner 1989).

Berkaitan dengan moda produksi kekerabatan ini, Wolf (Plattner 1989) membaginya ke dalam dua bagian, yaitu sumberdaya tersedia lebih luas bagi siapa saja dengan keahlian tertentu dan akses sumberdaya terstruktur melalui kelompok kekerabatan yang terorganisasi. Pimpinan dalam kelompok kekerabatan dirangking berdasarkan prestise dan kekuasaan, dimana pemimpin tertinggi (ningrat) dapat mengorganisasi secara baik pekerjaan dan perdagangan. Atau dengan kata lain adanya kelas-kelas ekonomi dalam kelompok terdefinisikan secara jelas dan mempunyai akses perbedaan nyata terhadap kekayaan produksi. Kondisi ini kemudian menyebabkan perbedaan-perbedaan hubungan dalam tingkat kehidupan sehingga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat komunisme kuno yang didasarkan atas dominasi senior atas yunior, dominasi laki-laki atas wanita, dan keeratan geneologi terhadap “pendiri” patrilineal atau matrilineal.

Sementara itu, komunisme asiatik (moda produksi asiatik) merupakan moda produksi tersentralisasi dimana putusan elit adalah kekuatan penuh untuk melakukan kontrol sebagian sumberdaya penting dalam produksi. Akibat dari kekuatan yang dimiliki oleh elit ini kemudian membatasi kekuatan tuan besar lokal maupun perkembangan organisasi politik lokal. Sedangkan komunisme feodal (moda produksi feodal) merupakan moda produksi terfragmentasi yang menghasilkan suatu kekuatan sentral yang relatif lemah dan berhubungan kuat dengan tuan-tuan besar lokal. Dalam kondisi seperti ini secara jelas menggambarkan pentingnya aliansi lokal, perjuangan golongan yang bersifat endemik dan strategi golongan elit tingkat tinggi (Wolf dalam Plattner 1989).

Meskipun demikian, konsep komunitas ala Marxis yang bertolak pada pra-kapitalis ternyata mengalami berbagai faktor yang mencegah terjadinya perkembangan kesadaran kelas (consciousness of class)24. Adapun faktor yang

24

dimaksud, pertama, terlepasnya negara dari ekonomi sehingga mempengaruhi strata sosial; dan kedua, kesadaran mengenai status (prestise) cenderung menutupi kesadaran kelas (Lukacs dalam Ritzer dan Goodman 2004).

Selanjutnya Lukacs berpendapat bahwa kesadaran kelas hanya dapat tercapai oleh masyarakat kapitalis, dimana orang akan menyadari ketidaksadaran mereka akan pengaruh dari kapitalisme sehingga pada titik tertentu akan tercipta kesadaran dan pada tahap ini menjadi arena pertarungan ideologi antara pihak yang berupaya menyembunyikan ciri masyarakat yang berkelas dan pihak yang berupaya menampakkannya (Ritzer dan Goodman 2004: 174).

Berbeda dengan konsep komunitas ala Marxis di atas, menurut Wilkinson (1996) sebagai penganut non-marxis bahwa untuk mengukur keberadaan suatu komunitas, setidaknya memenuhi tiga unsur kriteria, yaitu: (1) komunitas adalah ekologi lokal (the community as local ecology), dimana ekologi lokal menjadi dasar terbentuknya komunitas sebagai suatu organisasi kolektif yang menempati suatu wilayah kecil dan anggotanya berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari; (2) komunitas adalah masyarakat lokal yang merupakan organisasi sosial kehidupan (the community as an organization of social life), dimana organisasi sosial kehidupan memiliki struktur, seperti: kelompok-kelompok, perusahaan, agen-agen dan fasilitas-fasilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai suatu struktur yang holistik dan global; dan (3) komunitas sebagai tindakan-tindakan kolektif (the community as collective action) yang menunjukkan identitas serta solidaritas anggota komunitas. Dengan demikian, perbandingan kriteria konsep komunitas sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.