Moira Moeliono

Eva Wollenberg

Godwin Limberg

Disunting oleh

Desentralisasi Tata Kelola Hutan

Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk

Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia

Disunting oleh

Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia Diterjemahkan dari:

Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2008. The Decentralization of Forest Governance: Politics, economics and the fight for control of forests in Indonesian Borneo. Earthscan Forestry Library. 320p. Earthscan Publications, London, UK.

Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2009. Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

ISBN: 978-979-1412-85-8 284p

© 2009 Center for International Forestry Research (CIFOR) Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Edisi pertama, Februari 2009 Dicetak oleh Harapan Prima, Jakarta Foto sampul oleh Eko Prianto Desain dan tata letak oleh Rifky

Diterbitkan oleh Center for International Forestry Research Jalan CIFOR, Situ Gede

Bogor Barat 16115

Tel: +62 (251) 8622-622; Fax: +62 (251) 8622-100 e-mail: cifor@cgiar.org

www.cifor.cgiar.org

Center for International Forestry Research (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi kepada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. CIFOR bekerja di lebih dari 30 negara dengan jaringan peneliti di 50 organisasi internasional, regional dan nasional.

Daftar Isi

Daftar Gambar, Tabel dan Kotak ix

Daftar Penulis xiii

Ucapan terima kasih xvi

Pendahuluan xvii

Daftar Akronim dan Singkatan xxi

Bagian I Latar Belakang Teori dan Kontekstual

1 Antara Negara dan Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia 3

Eva Wollenberg, Moira Moeliono, dan Godwin Limberg

Negara dan masyarakat 3

Desentralisasi 4

Transformasi Indonesia 7

2 Geografi Malinau 23

Moira Moeliono dan Godwin Limberg

Topografi, tanah dan iklim 26

Sumberdaya hutan Malinau 27

Sejarah singkat 28

Masyarakat dan konflik 30

Mata pencaharian 32

3 Politik Budaya Kolaborasi untuk Mengontrol dan Mengakses

Sumberdaya Hutan di Malinau, Kalimantan Timur 41

Steve Rhee

Pendahuluan 41

Sejarah singkat hubungan antar-suku di Malinau 42 Pemangku Kepentingan atau Identitas di Kabupaten Malinau 43 Pemerintah kabupaten sebagai mikrokosmos ketegangan antar-suku

dan pertarungan kekuasaan 47

Prakarsa pemerintah kabupaten mengonsolidasikan kendali dan kekuasaan:

Mendekatkan pemerintahan untuk menjauhkan masyarakat 48 Hubungan warga desa dengan pemerintah kabupaten:

Akses dan akuntabilitas diletakkan pada jaringan patronasi 50

4 Keanekaragaman Hayati, Lansekap dan Sumber Penghidupan:

Sebuah perspektif lokal 57

Douglas Sheil, Miriam van Heist, Nining Liswanti, Imam Basuki, Meilinda Wan, dibantu oleh masyarakat dari Paya Seturan, Long Lake, Punan Rian, Langap, Laban Nyarit, Long Jalan, Liu Mutai dan Gong Solok

Perlunya upaya konservasi di Kalimantan 57 Perlunya menggali persepsi masyarakat lokal 58

Persepsi lokal 62

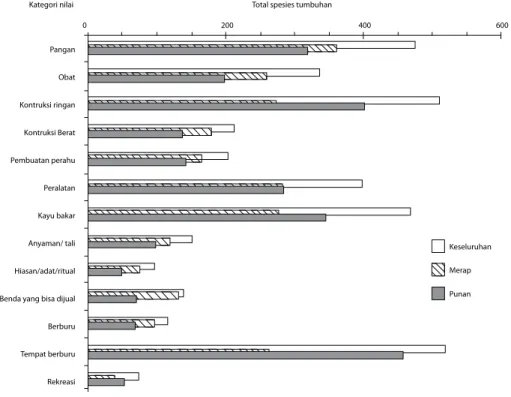

Pentingnya tumbuhan 66

Pentingnya hutan bagi masyarakat 70 Melihat lebih dekat kategori-guna lansekap 72 Pilihan lokal untuk tindakan lokal 79

Kesimpulan 80

Bagian II Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu di Malinau

5 Dampak Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK)

pada Desa-Desa di Daerah Aliran Sungai Malinau 87

Godwin Limberg

Perkembangan IPPK di Daerah Aliran Sungai Malinau 87 Apakah yang didapatkan desa dari IPPK? 91 Apa pelajaran yang bisa dipetik? 99

Apa arti untuk masa depan? 102

6 Siapa, Bagaimana dan untuk Apa? Negosiasi dan hasil Kesepakatan IPPK

antara Masyarakat dan Broker di Malinau 105

Charles Palmer

Metode penelitian 106

Pengorganisasian negosiasi di Malinau 106 Tema-tema dalam pengorganisasian negosiasi 108 Hasil negosiasi: Apa yang dinegosiasikan masyarakat? 121 Kenyataan hasil kesepakatan dengan IPPK 124

Diskusi 125

Kesimpulan 128

7 Dampak IPPK terhadap Penghidupan Masyarakat

di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur 133

Kewin Kamelarczyk dan Uffe Strandby

Pendahuluan 133

Lokasi penelitian 135

Metode penelitian 137

Diskusi 153

Kesimpulan 161

8 Perbandingan Kerusakan Akibat Kegiatan Pembalakan dengan

Berbagai Sistem Akses Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

di Kalimantan Timur, Indonesia 165

Haris Iskandar, Laura K. Snook, Takeshi Toma, Kenneth G. MacDicken dan Markku Kanninen

Lokasi penelitian 166

Metode penelitian 168

Hasil Penelitian 169

Diskusi 175

9 Tane’ Olen sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan:

Perkembangan Lanjutan di Desa Setulang, Kalimantan Timur 185

Ramses Iwan dan Godwin Limberg

Desa Setulang 185

Perkembangan Tane’ Olen 186

Perjuangan penduduk desa untuk Tane’ Olen 187 Perkembangan baru seputar Tane’ Olen 192

Bagian III Perkembangan lain yang didorong

oleh desentralisasi

10 Pemenang Mengambil Semua: Memahami Konflik Hutan

di Era Desentralisasi di Indonesia 199

Made Sudana

Pengantar 199

Metodologi 200

Konflik sebelum dan sesudah desentralisasi 200

Pola umum 204

Analisa konflik 207

Kesimpulan 209

11 Penguasaan Lahan dan Adat di Malinau1 211

Moira Moeliono dan Godwin Limberg

Konteks nasional dan hukum 212

Penguasaan atas sumberdaya alam secara de facto dan peran adat 214

Perencanaan tata ruang 218

Punan Malinau dan klaim atas tanah 222 Kesimpulan: Tidak Sambungnya Kebijakan 223

12 Realpolitik perwakilan dan Partisipasi Masyarakat Desa 231

Eva Wollenberg

Pengantar 231

Kontradiksi antara perwakilan dan partisipasi 232

Kebijakan desentralisasi 235

Perwakilan dan partisipasi dalam praktik 235

Kesimpulan 247

13 Upaya-upaya Baru Membentuk Interaksi Pemerintah dan Masyarakat 251

Moira Moeliono dan Godwin Limberg

Pemerintah daerah di Malinau dan insentif untuk menangani kemiskinan 252 Dari IPPK hingga pengelolaan hutan berkelanjutan? 258

Kabupaten konservasi 260

Kesepakatan 263

14 Mengarungi Jeram: Sintesis dan Kesimpulan 267

Eva Wollenberg, Moira Moeliono dan Godwin Limberg

Lahirnya tatanan politik setempat 268 Dampak pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan 273 Dampak pada hutan dan pengelolaan hutan 279

Daftar Gambar, Tabel dan Kotak

Gambar

1.1 Struktur birokasi kehutanan sebelum desentralisasi 13

2.1 Peta administratif Malinau 24

2.2 Lokasi 27 desa di hulu Sungai Malinau 25

2.3 Penyebaran suku-suku di Malinau 31

2.4 Pendapatan rata-rata rumah-tangga (juta Rupiah per tahun) 33

2.5 Pada tahun 2004, pemerintahan Kabupaten Malinau menempati

kompleks gedung yang baru, seperti ditunjukkan di sini 37

4.1 Penyebaran sample menurut kelas keadaan lahan 61

4.2 Peta lokasi sampel, berdasarkan tipe dan komunitas 69

4.3 Jumlah total manfaat khusus spesies yang tercatat,

berdasarkan kategori kegunaan 70

4.4 Proporsi jumlah spesies-berguna menurut jenis sampel dan suku informan 71

4.5 Proporsi tumbuhan berguna menurut jumlah spesies secara keseluruhan 71

5.1 Lokasi 27 desa di hulu Sungai Malinau 89

6.1 Fee yang dijanjikan dan yang sesungguhnya dibayarkan

untuk kesepakatan IPPK pertama yang dikaji di Malinau 123

7.1 Alokasi persentase peringkat berbagai kegiatan berpenghasilan. Angka persentase menunjukan seberapa sering suatu kegiatan berpenghasilan dipandang relatif paling tinggi dari jumlah

total perbandingan sumber penghasilan 140

7.2 Frekuensi munculnya kegiatan berpenghasilan dalam peringkat pembandingan (ketersediaan relatif) dan kepentingan relatif

dari besarnya pendapatan: ketiga desa dipandang sebagai satu populasi 141

7.3 Persentase pembelanjaan berbagai barang dan jasa oleh rumah tangga 143

7.4 Persentase rumah tangga dengan berbagai strategi investasi (pengeluaran menurut berbagai kategori barang dan jasa)

terkait dengan fee IPPK: Persentase ini digambarkan

dengan satu error bar ± 2 * SE 144

7.5 Proporsi rumah tangga yang mengetahui jumlah fee total yang

diterima oleh desanya. Tidak ada rumah tangga di Tanjung Nanga yang mengetahui jumlah fee yang diterima desanya (persentase rata-rata

digambarkan dengan error bar ± 2*SE) 145

7.6 Proporsi rumah tangga yang mengenal nama operator IPPK

(persentase rata-rata digambarkan dengan error bar ± 2 * SE) 147

7.7 Persentase rumah tangga yang menilai distribusi fee IPPK di desanya adil atau tidak adil (persentase rata-rata dgambarkan

dengan error bar ± 2 * SE) 148

7.8 Dua perkiraan total fee IPPK yang diterima per rumah tangga: Satu perkiraan didasarkan pada data dari kuesioner semi terbuka di tingkat rumah tangga (kolom kiri berwarna abu-abu muda); perkiraan lain didasarkan pada data dari berbagai wawancara kelompok terfokus dan laporan produksi mengenai jumlah rumah tangga penerima fee dan fee total yang diterima di tingkat desa

(kolom kanan berwarna abu-abu tua) 149

7.9 Proporsi rumah tangga yang berdagang karyawan IPPK

(persentase digambarkan dengan error bar ± 2 * SE) 150

7.10 Proporsi rumah tangga yang bekerja di perusahaan IPPK

(persentase digambarkan dengan error bar ± 2 * SE) 150

7.11 Persentase warga menyebut alasan penyebab berkurangnya akses ke dan/atau lebih sulitnya panen: Persentase ini didasarkan pada jumlah rumah tangga yang mengungkapkan kesulitan mendapatkan hasil-hasil hutan dan bukan jumlah total pengguna (persentase dihitung sebagai rata-rata jumlah rumah tangga

dan diikuti oleh ± 2 * SE) 154

8.1 Peta kepulauan Indonesia (kiri atas), Provinsi Kalimantan Timur

(kanan atas) dan peta daerah studi di Malinau (bawah) 167

8.2 Frekuensi dan distribusi diameter tunggul bekas tebangan

(tunggul per hektar) oleh pemegang izin HPH, subkontraktor HPH,

dan pemegang IPPK di kedua tipe hutan 171

8.3 Frekuensi dan distribusi potensi kerusakan (pohon per hektar) akibat pembalakan oleh pemegang Izin HPH, subkontraktor HPH

dan IPPK pada berbagai tipe hutan 176

8.4 Perbedaan antara jalan jalan sarad, dan tempat pengumpulan kayu

oleh HPH dan IPPK pada areal hutan bekas tebangan 179

9.1 Peta pemanfaatan lahan Setulang 194

10.1 Frekuensi konflik sebelum dan sesudah desentralisasi 201

10.2 Kejadian dan pemicu konflik 202

12.1 Siapa yang biasanya mewakili masyarakat? Hasil survei terhadap

95 orang warga di 19 desa, tahun 2004-2005 238

12.2 Apakah DPRD berperan mewakili masyarakat?

Tabel

1.1 Kronologi undang-undang tentang desentralisasi dan kehutanan 8

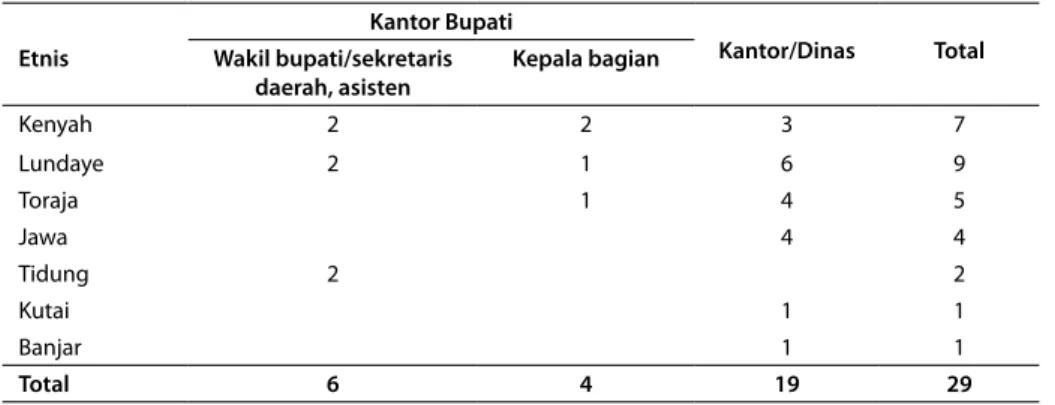

2.1 Distribusi afiliasi etnis pegawai pemerintah di Malinau 36

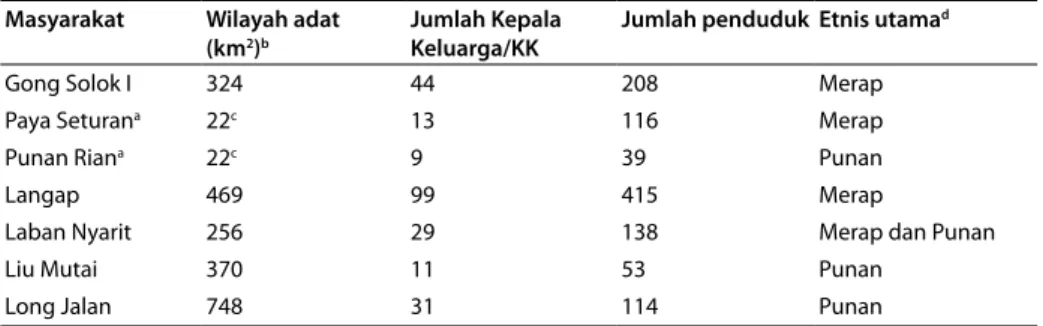

4.1 Survei pengukuran persepsi masyarakat tentang keanekaragaman hayati 59

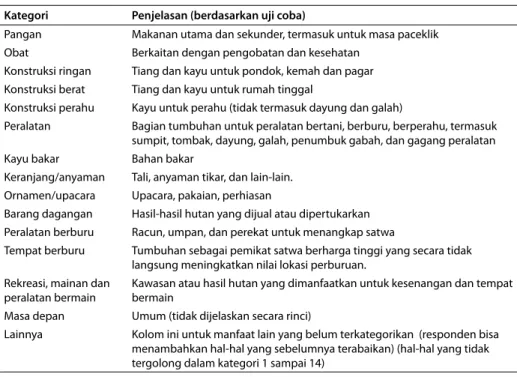

4.2 Kategori-guna yang digunakan untuk mengkuantifikasi tingkat

kepentingan lansekap 60

4.3 Saran masyarakat tentang tindakan untuk mengatasi masalah lingkungan 63

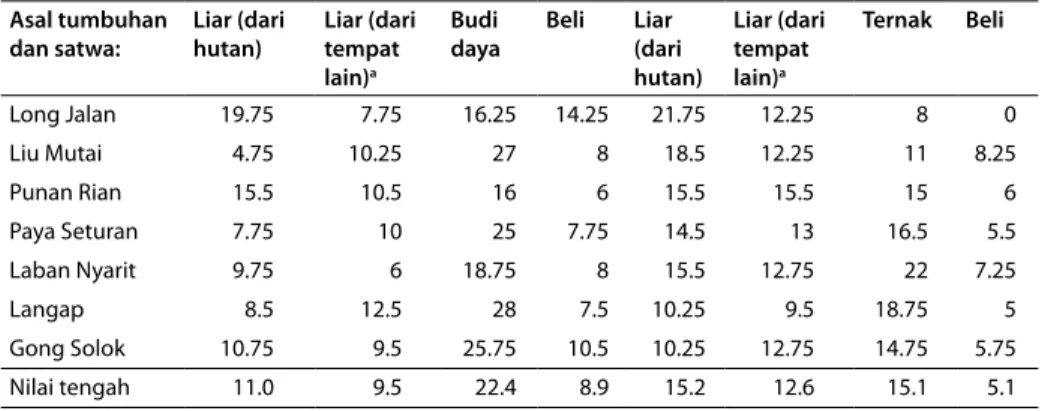

4.4 Nilai tengah kategori-guna per unit lansekap dan per tipe hutan

untuk semua kelompok di ketujuh kelompok masyarakat 64

4.5 Rata-rata skor kepentingan hutan di masa lalu, kini dan masa depan

(dari ketujuh komunitas) 65

4.6 Rata-rata skor kepentingan berbagai tumbuhan dan satwa menurut ketujuh komunitas (setiap hasil merupakan rata-rata dari

keempat sub-kelompok) 66

4.7(a) Sepuluh tanaman terpenting 67

4.7(b) Sepuluh hewan terpenting 67

4.8 Lima spesies dengan skor tertinggi di setiap kategori-guna

(nama Latin dan deskripsi umum dalam bahasa Indonesia) 68

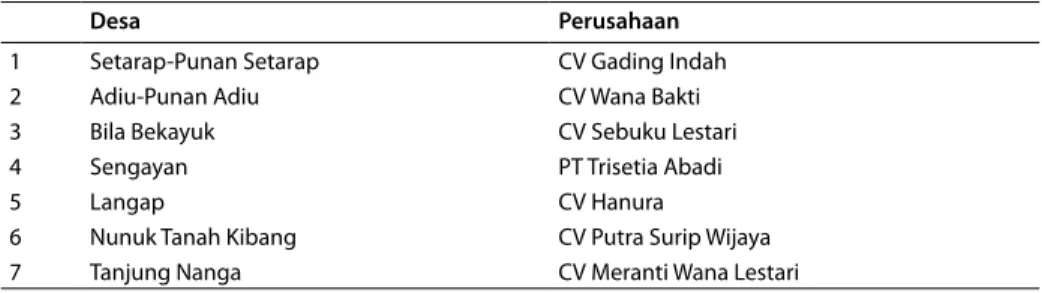

5.1 Desa-desa wilayah kerja Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu

(IPPK) di Daerah Aliran Sungai Malinau 88

5.2 Manfaat yang dijanjikan IPPK kepada desa-desa di DAS Malinau

(tunai dan non-tunai) 91

5.3 Jumlah yang dibayarkan IPPK kepada desa-desa di DAS Malinau

dari Juni 2000 hingga Juni 2003 93

5.4 Distribusi fee di Tanjung Nanga 93

5.5 Keuntungan non-tunai bagi desa-desa di DAS Malinau dari IPPK

mulai tahun 2000 hingga Juni 2003 96

5.6 Perbandingan antara luasan sebenarnya dan luasan perkiraan yang

terpengaruh oleh operasi IPPK 98

5.7 Luasan dan persentase kerusakan hutan akibat pembangunan

jalan terhadap total hutan yang terpengaruh oleh operasi IPPK 99

6.1 Komunitas yang disurvei di Kabupaten Malinau,

September 2003–Januari 2004 107

6.2 Negosiasi untuk kesepakatan IPPK di Malinau 110

6.3 Hasil dari kesepakatan IPPK di Malinau 117

7.1 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasan

hutan yang diklaim oleh Tanjung Nanga 137

7.2 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasan

hutan yang diklaim oleh Long Adiu dan Punan Adiu 138

7.3 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasan

hutan yang diklaim oleh Sengayan 139

7.4 Aturan persentase pembagian fee IPPK di tiga desa 146

8.1 Perbandingan panjang jalan sarad dan jalan pembalakan antara HPH,

subkontraktor HPH dan IPPK 172

8.2 Perbandingan kerusakan akibat pembalakan antara HPH,

8.3 Kerusakan pohon per 100m panjang jalan sarad atau jalan pembalakan

(pohon per m-1) akibat kegiatan HPH dan IPPK dalam hutan primer 174

8.4 Kerusakan pohon per 100 m panjang jalan sarad

atau jalan pembalakan (pohon 100m-1) akibat kegiatan

HPH dan IPPK di hutan bekas tebangan 174

12.1 Materi rapat selama bulan Januari hingga Juni 2000 di keempat desa

di Long Loreh (sampel = 36) 242

13.1 Program Gerbang Dema, 2002 (dalam miliar Rupiah) 254

13.2 Delapan dari 11 HPH mini yang dikeluarkan oleh

Kabupaten Malinau dan statusnya 259

Kotak

5.1 Penggunaan uang IPPK untuk pembangunan desa:contoh dari Punan Adiu 94

7.1 Ungkapan persepsi responden terhadap fee IPPK 142

7.2 Pendapat enam responden di Sengayan tentang nilai penting fee IPPK terhadap situasi finansial rumah tangga dan nilai pentingnya

pendapatan yang stabil 142

7.3 Tanggapan beberapa rumah tangga ketika ditanya tentang

‘tabungan’ dari fee IPPK 143

7.4 Beberapa pernyataan dari Adiu dan Tanjung Nanga tentang

kemungkinan mempengaruhi keputusan 145

7.5 Komentar seorang penduduk desa Sengayan tentang

pembagian fee IPPK 146

7.6 Pernyataan dari wawancara kelompok terfokus di Long Adiu

tentang perubahan kebiasaan jual-beli 152

11.1 Hasil-hasil diskusi perencanaan pemanfaatan lahan dengan

12 kelompok fokus di Long Loreh 220

11.2 Visi masyarakat lokal tentang tata ruang desa 221

12.1 Kesulitan dalam penjadwalan rapat 245

Daftar Penulis

Imam Basuki adalah seorang spesialis ilmu tanah yang bekerja pada Center for International

Forestry Research di Indonesia. Pengalamannya terutama dalam aspek-aspek sosio-ekonomi dan ilmu tanah untuk lansekap berhutan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan masyarakat lokal di Kalimantan, Papua dan Vietnam. Bidang yang diminatinya adalah manajemen sumberdaya, evaluasi lahan, dan GIS.

Haris Iskandar pengalaman profesionalnya meliputi berbagai keahlian, dari pekerjaan

lapangan sebagai Asisten Lapangan dan Koordinator Lapangan, sampai berbagai studi dan penelitian yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama atau didanai oleh sejumlah organisasi internasional dan masyarakat madani. Pengalamannya mencakup penerapan Geographic Information System (GIS), Carbon Sequestration, Natural Regeneration of Mahogany, teknik-teknik Reduced Impact Logging (RIL), Pemanfaatan Limbah Kayu bagi Masyarakat, berbagai Skenario Proyek Penerapan dan Penelitian CDM skala kecil di Indonesia, serta beberapa studi yang berhubungan dengan mekanisme REDD. Selama kerjasama profesionalnya dengan CIFOR (sampai 2008) dan Winrock International, dia telah mengikuti sejumlah seminar, lokakarya, dan pelatihan, serta menuliskan dan membantu penulisan sejumlah publikasi yang ditujukan bagi masyarakat umum di tingkat nasional dan internasional.

Ramses Iwan sudah menjadi Peneliti Lapangan di CIFOR sejak 2001. Dia adalah seorang

warga masyarakat desa Setulang di Malinau, Kalimantan Timur.

Kewin Kamelarczyk meraih gelar MSc dalam bidang kehutanan dan tata guna lahan di

negara berkembang dari Faculty of Life Science di Copenhagen University. Dia terlibat dalam beberapa pekerjaan dan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan hutan; dari hutan kemasyarakatan dan ketergantungan pada hutan hingga penilaian sumberdaya hutan dan manajemen informasi hutan. Kewin pernah bekerja untuk FAO Global Forest Resources Assessment dan dukungan negara-negara FAO untuk penilaian hutan nasional di Roma. Sekarang dia sedang menempuh studi untuk meraih gelar PhD dengan mempelajari interaksi antara proses penilaian hutan nasional dan dialog kebijakan nasional.

Godwin Limberg telah tinggal dan bekerja di Kalimantan Timur, Indonesia, sejak 1990. Ia telah menjadi Peneliti Lapangan CIFOR, untuk masalah-masalah pemerintahan dan hak-hak masyarakat sejak tahun 2000. Sebelum bergabung dengan CIFOR, dia bekerja di Rio Tinto Foundation, World Wildlife Fund di Taman Nasional Kayan Mentarang, Indonesia, serta menjadi relawan untuk sebuah organisasi pengembangan masyarakat setempat. Dia memiliki gelar Master dalam Ilmu-ilmu Tanaman Tropis dari Wageningen Agricultural University, Belanda.

Nining Liswanti adalah seorang peneliti keragaman hayati yang bekerja untuk Center

for International Forestry Research di Indonesia. Pengalamannya terutama di bidang pengembangan metoda-metoda penelitian ekologi cepat di Indonesia, Muangthai, dan Vietnam.

Moira Moeliono sudah menjadi peneliti di CIFOR sejak 2001, meneliti berbagai

keterkaitan kebijakan nasional-lokal, pembelajaran kebijakan di tingkat lokal, serta berbagai hal tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal.

Charles Palmer adalah seorang ahli ekonomi lingkungan yang kini bekerja sebagai peneliti

paska sarjana di Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di Zurich, Swiss. Dia pernah bekerja di Center for International Forestry Research (CIFOR) di Indonesia, dan United Nations Development Program (UNDP) serta International Institute for Environment and Development (IIED). Minatnya saat ini meliputi perdagangan karbon kehutanan, bahan bakar bio, tata-guna lahan, serta evaluasi kebijakan kawasan-lindung.

Steve Rhee sudah bekerja selama 15 tahun sebagai peneliti dan praktisi pembangunan

internasional untuk meningkatkan kebijakan dan praktik berbasis-bukti, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Dia pernah bekerja bersama berbagai pemangku kepentingan, dari warga desa yang tergantung pada hutan di Kalimantan sampai ke lembaga-lembaga donor internasional, dan telah bekerjasama erat dengan CIFOR sejak 1999. Dia pernah tinggal dan bekerja di Indonesia, Asia Tenggara daratan, Timor Leste dan Nepal. Dia menerima gelar Doktor dari Yale, dengan pelatihannya terutama tentang pemerintahan, perdagangan dan budaya, yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Kini dia adalah seorang American Association untuk Advancement of Science (AAAS) Science and Technology Policy Fellow di Departemen Dalam Negeri AS.

Douglas Sheil melakukan penelitian ini ketika bekerja di CIFOR dan kini menjabat

sebagai direktur Institute for Tropical Forest Conservation (Mbarara University for Science and Technology), PO Box 44, Kabale, Uganda. Tel: +256 (0) 39 2709753; Fax +256 (0) 39 2251753.

Uffe Strandby meraih gelar MSc dalam kehutanan dan PhD dalam sosial-ekonomi dan ekologi konservasi yang berkaitan dengan conifer langka di Amerika Tengah. Dia pernah bekerja dalam penelitian mengenai ekologi regenerasi spesies kayu, konflik para pemangku kepentingan, pemasaran hasil hutan dan hutan kemasyarakatan di Indonesia, Thailand, Peru, Ekuador, Guatemala dan Meksiko.

Made Sudana bekerja untuk CIFOR sejak 1999 sampai 2004 di Malinau, salah satu

kabupaten di Kalimantan Timur. Dia terlibat dalam proyek ACM dan juga bekerja dalam penelitian tentang konflik dan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan di lingkungan masyarakat kehutanan, perusahaan perkayuan dan pertambangan, serta pemerintah daerah di Malinau dan Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini dia bekerja untuk Badan Kerjasama Pembangunan Indonesia-Jerman untuk Pengadaan Air Pedesaan di Sumba.

Miriam van Heist melakukan penelitian ini ketika bekerja di CIFOR dan kini menjabat

sebagai direktur Institute for Tropical Forest Conservation (Mbarara University for Science and Technology), PO Box 44, Kabale, Uganda. Tel: +256 (0) 39 2709753; Fax +256 (0) 39 2251753.

Meilinda Wan adalah seorang peneliti agronomi yang bekerja di Center for International

Forestry Research di Indonesia. Penelitian yang disukainya adalah di bidang keragaman hayati dan masyarakat di lansekap yang sedang berubah.

Eva (Lini) Wollenberg adalah seorang peneliti sosial dengan komitmen kuat pada

pemberdayaan masyarakat lokal. Lini memperoleh gelar Ph.D. dari University of California, Berkeley, dan pernah bekerja berturut-turut di Ford Foundation serta menjadi peneliti senior di CIFOR, memimpin penelitian atas hutan-hutan tropis di Asia, terutama di Kalimantan. Dia adalah salah satu Senior Associate di CIFOR dan kini menjabat sebagai direktur program pertanian berkelanjutan di University of Vermont, Amerika Serikat.

Ucapan terima kasih

Buku ini merupakan terjemahan dari buku bahasa Inggris yang diterbitkan Eartscan. Proses panjang sejak awal penulisan sampai akhirnya terbit dalam bahasa Indonesia hanya bisa terlaksana atas dukungan banyak pihak. Dalam kesempatan ini kami hanya mampu menyebut beberapa diantaranya tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada semua pihak lain yang turut memberi dukungan. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Dina Hubudin yang telah mencari dan mengelola satu regu penerjemah dan penyunting dan kepada Gideon Suharyanto yang dengan teliti telah membantu menyempurnakan dokumen terakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penerjemah, kepada Harmiel M. Soekardjo yang telah membantu menyunting bahasa Indonesia dan kepada Barbara Hall yang menyunting versi bahasa Inggris, kepada Rifky dari PILI yang membantu lay out dan perbaikan terakhir.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ford Foundation (khususnya Ujjwal Pradhan dan Meiwita Budiharsana) yang mendanai sebagian penelitian yang mendasari buku ini sampai penerbitannya. Penghargaan kami sampaikan juga pada donor-donor lainnya IFAD, ITTO, DFID, BMZ yang memungkinkan penelitian jangka panjang di Malinau. Terima kasih juga kepada kawan-kawan peneliti di CIFOR atas dukungannya.

Kegiatan penelitian dan penulisan ini juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah kabupaten Malinau. Keterbukaan, kerja sama dan diskusi dengan mereka pemahaman kami tentang dinamika di Malinau akan sangat dangkal. Untuk merekalah buku ini ditulis.

Akhirnya, walaupun tulisan dalam buku ini didasarkan pada informasi, pandangan dan dukungan dari banyak pihak, pandangan dan pendapat yang terdapat dalam ini tidak mencermin pendapat resmi dari lembaga dimana para penulis bekerja.

Pendahuluan

Eva Wollenberg, Moira Moeliono dan Godwin Limberg

Di tengah keprihatinan global terhadap hutan – baik itu deforestasi, perlindungan ekosistem yang kaya spesies ataupun perubahan iklim – upaya masyarakat lokal mempertahankan hutan mereka seringkali gagal atau terabaikan. Padahal, upaya masyarakat lokal bisa secara langsung mempengaruhi hutan maupun ratusan ribu warga yang hidupnya bergantung pada hutan.

Buku ini tentang sikap masyarakat lokal atas sumberdaya hutan yang sangat penting dalam konteks perubahan peluang di kawasan hutan kritis secara global, yaitu hutan Kalimantan di Indonesia. Kami menggali apa yang terjadi setelah desentralisasi dan reformasi demokrasi di Indonesia, ketika pemerintah kabupaten memperoleh wewenang baru dan masyarakat lokal memperoleh hak-hak baru, yang memungkinkan eksploitasi hutan skala kecil pada tahun 1998 sampai 2003 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Bab-bab dalam buku ini mengamati perubahan dan hubungan yang ditimbulkannya di antara masyarakat, pemerintah daerah, dan hutan.

Buku ini menceritakan upaya pengendalian sumberdaya alam secara demokratis, serta apa yang terjadi pada pemanfaatan lokal sumberdaya itu ketika reformasi kebijakan berlangsung cepat. Ini adalah kisah tentang warga jelata yang mencoba memahami peluang yang tersedia bagi mereka.

Malinau tidaklah unik. Yang terjadi di Malinau adalah bagian dari kecenderungan global menuju tatanan politik lokal. Akibat gerakan desentralisasi dan demokratisasi di berbagai negara, untuk pertama kalinya di wilayah hutan yang paling terpencil, masyarakat lokal terwakili oleh warga mereka sendiri yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan resmi pemerintah. Masyarakat di wilayah ini tidak lagi hanya bergantung pada perusahaan kayu atau program sektor kehutanan yang terbatas untuk mendapatkan sarana dan layanan umum. Pemerintah lokal kini menyediakan layanan kesehatan, sekolah, administrasi, dan akses kepada sumberdaya alam bagi warga di tempat yang paling terpencil sekalipun.

Pada saat yang sama, banyak di antara tatanan lokal ini masih rapuh dan rancu. Tatanan baru ini ternyata tidak sedemokratis seperti harapan para arsiteknya (Larson dan Ribot, 2005; Ribot 2006). Ketidakpastian yang menyertai berbagai kebijakan baru

sering membuka peluang eksploitasi sumberdaya seketika. Seperti pada berbagai daerah, perimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal sedang berkembang dan berbagai kekuatan masih terus mencari peluang menggali berbagai manfaat baru dari hutan. Para pemain nasional dan internasional berusaha mencari perimbangan kekuasaan yang juga bisa mewadahi kepentingan mereka.

Berfokus pada Malinau, kami tak hanya ingin memahami transisi tatanan politik lokal ini, namun juga mendokumentasikan suatu tempat dan waktu yang istimewa di dalam sejarah dunia hutan dan masyarakat hutan. Kalimantan telah mengalami transformasi dahsyat selama generasi terakhir (Padoch dan Peluso, 1996), namun dalam periode liputan buku ini, terjadi perubahan lebih mencengangkan lagi, terutama di kawasan paling terpencil. Pembalakan, yang legal maupun ilegal, meningkat tajam. Antara tahun 1980 dan 2003, kawasan hutan lindung di dataran rendah Kalimantan menyusut lebih dari 56 persen, atau 29.000 kilometer persegi (Curran dkk, 2004). Semua kabupaten masih belajar ber-otonomi. Terbentuk batas-batas administratif baru. Di Kalimantan Timur saja, terbentuk empat kabupaten baru, menggandakan pusat-pusat pemerintahan di provinsi ini dan mendatangkan dana pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan dan proyek-proyek desa yang baru, tetapi juga perebutan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Berbagai klaim dari kelompok adat berbasis etnis atas lahan hutan negara diakui secara resmi dan mendatangkan pembayaran ‘fee’ dan kompensasi, terkadang dalam jumlah puluhan ribu dollar. Frekuensi dan intensitas konflik terbuka meningkat (Wulan dkk, 2004) ke tingkat yang tidak pernah dialami sebelumnya sejak masa pengayauan di awal tahun 1900-an.

Meskipun disebabkan oleh desentralisasi dan reformasi yang menyertainya, semua perubahan itu mencerminkan luasnya rangkaian kecenderungan yang mempengaruhi penduduk kawasan hutan Indonesia, termasuk melemahnya dan bubarnya beberapa lembaga negara; upaya masyarakat madani mengorganisasi diri setelah lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan otoriter; meningkatnya hubungan masyarakat hutan lokal dengan jaringan internasional (Colchester dkk, 2003); berkurangnya kekuasaan negara atas kehutanan skala besar; dan menguatnya tekanan agar pengelolaan sumberdaya lebih ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal itu juga mencerminkan periode transisi dengan ketidakpastian tinggi, karena masuknya Indonesia ke jalur demokrasi ini melalui suatu masa krisis ekonomi dan politik (Sunderlin, 1999) sebelum ada kelembagaan demokrasi yang berfungsi. Buku ini mencoba mendokumentasikan, walau hanya sebagian, periode penuh gejolak dan kompleks ini.

Tema akhir buku ini adalah pengalaman para penulis di Malinau. Para penulis melakukan penelitian di Malinau untuk Center for International Forestry Research (CIFOR). Sebagian besar penelitian ini bertujuan sama yaitu mendukung masyarakat lokal mendapatkan akses lebih besar dan pengelolaan lebih baik atas hutan mereka, yang dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Penelitian kami menganggap tujuan akhirnya adalah pengelolaan bersama melalui proses yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Namun, pendekatan ini mengasumsikan adanya komunikasi dan saling percaya, atau bahwa hal itu dapat dibangun dengan mudah, dan sudah ada lembaga-lembaga perundingan, persetujuan, perimbangan kekuasaan, maupun pengelola konflik. Di Malinau, di awal masa desentralisasi, kondisi ini tidak ada. Maka kami belajar untuk sangat fleksibel dan menyesuaikan diri menjadi bagian dari masyarakat, menjaga kedekatan dengan para pendukung pemain kunci dan mengembangkan program-program untuk kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan, agar kami bisa menangkap kesempatan yang bisa muncul kapan saja dan menyesuaikan diri dengan kondisi setempat.

Dengan cara ini, informasi menjadi lebih akurat, mendalam dan komprehensif, terutama dalam mendengarkan berbagai sudut pandang dari berbagai kelompok (lihat Wollenberg dkk, 2007, mengenai kerjasama spontan).

Pengorganisasian isi buku

Bagian pertama buku ini memberikan latar belakang teori dan kontekstual untuk kisah Malinau. Di Bab 1, kami mengulas teori ‘negara dalam masyarakat’ dan implikasinya pada dampak desentralisasi terhadap pertarungan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan negara. Bab ini juga merangkum perkembangan Indonesia dari negara otokratis menjadi bertatanan politik lokal, dengan perhatian khusus pada sektor kehutanan.

Sisa buku ini berfokus pada Malinau. Bagian I (Bab 1 sampai 4) memaparkan secara singkat riwayat cara masyarakat Malinau mengorganisasi diri, terutama dalam hal akses terhadap hutan. Setelah pengantar singkat mengenai keadaan geografis, Moeliono dan Limberg menguraikan konteks kebijakan lokal tentang desentralisasi (Bab 2). Di Bab 3, Rhee mengenalkan berbagai pelaku di Malinau dan bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap hubungan kekuasaan mereka, sementara di Bab 4. Sheil dkk menggambarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa mengenai hutan dan beberapa kecenderungan perubahan nilai-nilai tersebut. Bagian II buku ini menawarkan serangkaian analisa mengenai dampak dari pembalakan skala kecil yang dikenal dengan Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau IPPK dan penyebabnya. Dalam Bab 5, Limberg mengkaji dampak operasi IPPK di tujuh desa di daerah aliran sungai Malinau, sementara di Bab 6, Palmer mendokumentasikan kondisi-kondisi yang mendasari negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan. Palmer menjelaskan bagaimana secara keseluruhan warga Malinau memperoleh manfaat lebih kecil daripada kabupaten lain seperti Kutai Barat di Kalimantan Timur, di mana masyarakat menjadi pihak yang memulai proses negosiasi dan lebih memiliki informasi mengenai pilihan-pilihan fee. Dalam Bab 7 Kamelarczyk dan Strandby melihat pengaruh IPPK terhadap rumah tangga di tiga desa. Di Bab 8, Iskandar dkk memberikan analisa dampak kegiatan pembalakan terhadap hutan, sementara dalam Bab 9, Bab terakhir di Bagian II, Iwan dan Limberg menggambarkan upaya masyarakat untuk melindungi hutan yang sangat berharga melalui inisiatif masyarakat lokal.

Bagian III buku ini mengkaji masalah yang lebih luas yang berkaitan dengan hubungan kepemilikan, konflik dan partisipasi politik yang terkait dengan desentralisasi. Dalam Bab 10, Sudana menganalisa peningkatan konflik setelah desentralisasi, dan dalam Bab 11, Moeliono dan Limberg menggambarkan munculnya masalah penguasaan lahan dan adat sebagai isu politik. Dalam Bab 12, Wollenberg menguraikan bagaimana peranan proses desentralisasi dan demokrasi di desa-desa di Malinau. Moeliono dan Limberg dalam Bab 13 kemudian menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya dalam negara yang terdesentralisasi melalui beberapa percobaan pembangunan. Bab terakhir, Bab 14, menawarkan sintesis dan kesimpulan, menggambarkan terbitnya tatanan politik lokal berkat dorongan aliansi etnis. Dalam prosesnya, kelompok yang terpinggirkan bisa menjadi semakin terpinggirkan, seperti yang dialami pada kasus Punan Malinau yang diuraikan di Bab 12 dan 13. Namun dalam penyesuaian yang saling menguntungkan antara negara dan masyarakat, tata kelola hutan kerap menjadi sumber konflik. Masih belum jelas siapa yang sebenarnya menjadi pengendali. Seperti pada masalah kepemilikan lahan,

pengelolaan hutan diatur melalui perpaduan antara kelembagaan dan aturan tradisional non-formal dengan sistem hukum formal.

Rujukan

Colchester, M., Apte, T., Laforge, M., Mandondo, A. dan Pathak, N., 2003. Bridging the Gap: Communities, Forests and International Networks, CIFOR Occasional Paper 41, CIFOR, Bogor, Indonesia.

Curran, L. M., Trigg, S. N., McDonald, A. K., Astiani, D., Hardiono, Y. M., Siregar, P., Caniago, I. dan Kasischke, E., 2004. Lowland forest loss in protected areas of Indonesian Borneo, Science, vol 303, hal. 1000–1003.

Larson, A. dan Ribot, J., 2005. Democratic decentralisation through a natural resource lens: An introduction, dalam J. Ribot dan A. Larson (penyunting) Democratic Decentralization through a Natural Resource Lens: Experience from Africa, Asia and Latin America, Routledge, London.

Padoch, C. dan Peluso, N. L. (penyunting), 1996. Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Peluso, N. L. dan Padoch, C., 1996, dan edisi ke-2, 2003. Changing resource rights in managed forests of West Kalimantan, dalam C. Padoch dan N. L. Peluso (penyunting) dalam Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Ribot, J. C., 2006. Representation, citizenship and the public domain: Framing the local democracy effects of institutional choice and recognition, Paper presented at the 11th Biennial Conference of the IASCP, Bali, Indonesia, March 2006.

Sunderlin, W.D., 1999. Between danger and opportunity: Indonesian and forests in an era of economic crisis and political change, Society and Natural Resources, vol 12, no 6, hal. 559–570.

Wulan, Y. C., Yasmi, Y., Purba, C. and Wollenberg, E., 2004. Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997–2003, CIFOR, Bogor, Indonesia.

Wollenberg, E., Iwan, R., Limberg, G., Moeliono, M., Rhee, S. dan Sudana, M., 2007. Facilitating cooperation during times of chaos: spontaneous orders and muddling through in Malinau, Ecology and Society, vol 12, no 1, hal. 3. [online] URL: http://www. ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art3/.

Daftar Akronim dan Singkatan

°C derajat Celcius

AAC annual allowable cut

ADB Asian Development Bank

AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

ANOVA analysis of variance

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

asl above sea level

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BBP Bakti Bumi Perdana

BDMS Bara Dinamika Mudah Sukses

BLU Badan Layanan Umum

BPD Badan Perwakilan Desa

BPN Badan Pertanahan Nasional

BTRF Borneo Tropical Rainforest Foundation

CEC cation exchange capacity

CERD Community Empowerment for Rural Development

CIFOR Center for International Forestry Research

Cm sentimeter

CV Commanditaire Vennootschap

dbh diameter at breast height

Dephut Departemen Kehutanan

DFID Department for International Development, Inggris

dpl di atas permukaan laut

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dsh diameter at the estimated stump height

dtd diameter setinggi dada

dtt diameter setinggi tunggul

FFPRI Foresty and Forest Product Research Institute

GER Global Eco Rescue

GIS Geographic Information Systems

GPS Global Positioning System

ha hektar

HPH Hak Pengusahaan Hutan

HPHH Hak Pemungutan Hasil Hutan

IED Institute for Environmental Decisions, Zurich, Switzerland

IFAD International Fund for Agricultural Development

IPGRI International Plant Genetic Resources Institute

IPPK Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu

IUPHHK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

JPT Jatah Penebangan Tahunan

kg kilogram

KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme

km kilometer

KPK Komite Penanggulangan Kemiskinan

KSN Kawasan Strategis Negara

LADAS Lembaga Adat Dayak Abai Sembuak

LATIN Lembaga Alam Tropika Indonesia

LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

LTI Lestari Timur Indonusa (PT)

m meter

mm milimeter

Dephut Departemen Kehutanan

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat

n banyaknya semua populasi sampel

NGO non-governmental organization (organisasi non-pemerintah)

NRM natural resource management

NTFP non-timber forest products (= HHNK)

P5D Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

PAD Pendapatan Asli Daerah

PADUS Persatuan Dayak Sewilayah Semendurut

PDM Pebble Distribution Method

PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa

PT Perseroan Terbatas

RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

SE Standard Error

SHK Sistem Hutan Kerakyatan

SK Surat Keputusan

SRL Sustainable Rural Livelihood

TPTI Tebang Pilih Tanam Indonesia

UU Undang-undang

UUD Undang-undang Dasar

UK United Kingdom

US United States

VOC Vereenigde Oost-indische Companie

WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Bagian I

Latar Belakang Teori dan

Kontekstual

Antara Negara dan Masyarakat:

Desentralisasi di Indonesia

Eva Wollenberg, Moira Moeliono, dan Godwin Limberg

Untuk memahami perubahan peluang bagi warga lokal di Indonesia, diperlukan penjelasan bagaimana desentralisasi dan reformasi demokrasi di Indonesia telah membuat masyarakat lokal bisa lebih mempengaruhi pemerintah yang sebelumnya sangat otokratik dan pemaksa, serta bertangan besi dalam hal pemanfaatan hutan. Penelitian Joel Migdal, Atul Kohli, Vivienne Shue, dan lain-lain (1994) memberikan kerangka analisa perubahan hubungan tersebut. Bab ini meninjau secara mendalam sejarah sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia, serta kerangka hukum yang membentuk desentralisasi selama periode reformasi antara tahun 1998 hingga 2003.

Negara dan masyarakat

Pertama, definisi dan asumsi. Negara adalah sekumpulan organisasi yang melalui pembuatan peraturan dan pemaksaan hendak menguasai dan mengontrol wilayah tertentu (Hall dan Ickenberry, 1989). Berbagai organisasi pembentuk sebuah negara – departemen kehutanan, penduduk asli, kawasan lindung, dan DPR – saling bersaing dan bertentangan dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mengelompok berdasarkan kesamaan identitas dan norma (Migdal, 1994). Seperti halnya negara, unsur-unsur masyarakat bisa saling bersaing dan bertentangan.

Negara dan masyarakat senantiasa saling membentuk melalui upaya penguasaan dan penolakan di berbagai arena (Migdal dkk., 1994). Arena yang berkaitan dengan hutan mencakup hak kepemilikan, pembagian manfaat dari hutan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya hutan, peluang kerja, jaminan politik, infrastruktur, pengetahuan, dan akses terhadap informasi. Negara dan masyarakat memiliki jalur pengaruh yang berbeda.

Pengaruh negara terhadap hutan biasanya berdasarkan penguasaan atas kebijakan, kegiatan kehutanan, atau kepemilikan hutan dan lahan hutan (Finger-Stich dan Finger, 2003). Di negara yang kaya dengan sumberdaya hutan seperti Indonesia, penguasaan oleh negara seringkali terpusat pada departemen kehutanan di tingkat nasional. Unsur masyarakat dapat mempengaruhi melalui jejaring informal, gerakan sosial, atau pun organisasi-organisasi resmi seperti perusahaan, lembaga keagamaan, kelompok donor dan advokasi. Tetapi pada praktiknya masyarakat lokal kurang memiliki pengaruh resmi terhadap sumberdaya hutan yang bernilai tinggi.

Walau demikian, masyarakat lokal memiliki pengaruh informal yang sangat besar. Ketika pemerintah dan pihak yang berwenang lemah, kelompok masyarakat menerapkan prinsip, norma, aturan dan praktik mereka sendiri dan secara selektif mematuhi atau mengesampingkan hukum negara. Kelompok demikian bertindak sebagai ‘bidang sosial yang semi-otonom’ (Moore 1973, hal.720–722). Di Chaggaland, Tanzania, warga desa tidak mengindahkan upaya reformasi untuk mengubah lahan milik perorangan menjadi hak guna milik pemerintah dan tetap membagikan hak atas lahan berdasarkan adat setempat (Moore, 1973). Di Taman Nasional Bosawas, Nikaragua (Kaimowitz dkk., 2003), Sumatra bagian utara (McCarthy, 2000a) dan Kalimantan Timur (Obidzinski, 2004), para pimpinan politik setempat secara terbuka mengatur pembalakan yang dianggap ilegal. Meskipun membuka peluang bagi masyarakat hutan untuk mempengaruhi lingkungannya, otonomi demikian tidak memberi peluang keterlibatan masyarakat dalam kerangka politik yang lebih luas.

Ketika kehadiran negara dan yang berwenang kuat, masyarakat lokal berupaya mempengaruhi pejabat setempat melalui senjata kaum lemah (Scott, 1998), yaitu mengkooptasi pejabat (Lipsky, 1980) membangun jejaring patron-klien pribadi dengan pejabat (Shue, 1994); mengabaikan, melawan, atau melaksanakan kebijakan secara buruk (Manor, 1999). Pada kasus ekstrim, yang digunakan adalah protes dengan membakar, merusak, mengambil, mencabut bibit, dan menyita peralatan (Peluso, 1992). Di Indonesia, seperti juga di tempat lain, pemegang hak pengusahaan hutan membiarkan masyarakat melakukan perladangan berpindah dan berburu meskipun dilarang oleh peraturan nasional. Di Cina, pemerintah lokal di Jinping, timur Guizhou; dan di Jinggu, Yunan selatan, mengembangkan sistem kepemilikan saham bagi warga masyarakat untuk berbagi akses, tanggung jawab, dan keuntungan atas hutan (Liu dan Edmunds, 2003).

Desentralisasi

Kecenderungan global menuju desentralisasi meningkatkan pengaruh negara atas wilayah hutan dan memberi peran jauh lebih besar pada masyarakat lokal dalam pengaruh tersebut. Posisi pemerintah kini semakin kokoh di antara masyarakat setempat dan negara. Delapan puluh persen negara berkembang atau negara dalam transisi saat ini terlibat dalam desentralisasi (Gregersen dkk., 2005, hal.13, mengutip Manor, 1999). Lebih dari 60 negara mendesentralisasikan sejumlah aspek pengelolaan sumberdaya alam (Larson 2005, hal.32, mengutip Agrawal, 2001).

Ada dua bentuk desentralisasi yang sangat berbeda implikasinya terhadap pengaruh dan kesejahteraan warga di dalam dan di sekitar hutan. Yang pertama adalah program

kehutanan masyarakat yang didorong pusat, yaitu pemberian hak berkegiatan kehutanan

agroforestri). Contohnya antara lain pengelolaan hutan bersama di India, kehutanan sosial terpadu di Filipina, kehutanan masyarakat di Kamerun, konsesi hutan bagi warga asli Bolivia, dan kehutanan ejidos di Meksiko.

Bentuk yang kedua adalah pengelolaan lokal, yaitu penyerahan wewenang administrasi dan pengambilan keputusan di berbagai sektor secara resmi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang sebelumnya berada di pusat, disertai alokasi keuangan dari pusat dan pendapatan daerah dari pajak, retribusi, dan royalti daerah. Tingkat wewenang, tanggung jawab, dan keuangan setiap sektor berbeda-beda di setiap negara dan pengelolaan hutan tidak selalu didesentralisasikan penuh ke pemerintah daerah (Ribot dan Larson, 2005). Desentralisasi biasanya ditetapkan pada satu atau dua tingkat di atas masyarakat, seperti kepada panchayats di India, municipios di Bolivia, dan kepada distrik di Uganda. Buku ini berfokus pada desentralisasi kepada tingkat kabupaten di Indonesia.

Terlepas dari kesamaan asalnya, program kehutanan masyarakat secara terpusat dan pengelolaan lokal sangat berbeda dalam implikasinya terhadap warga lokal. Berlawanan dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan, kebijakan pengelolaan bersama atau devolusi, yang berupaya mempertahankan kontrol atas keputusan penting serta manfaat di sektor kehutanan (Sarin dkk., 2003), desentralisasi memberi peluang keterlibatan pengguna hutan dalam kegiatan politik yang lebih luas dan mempengaruhi negara, termasuk dominasi historisnya atas kayu dan lahan hutan.

Dari cirinya, pengelolaan lokal memungkinkan kelompok masyarakat lokal mempengaruhi secara informal maupun formal. Tata kelola lokal membangun arena perjuangan baru yang mendorong organisasi sosial dan keterlibatan politik pada tingkat menengah (Shue, 1994). Batas antara negara dan masyarakat lebih samar dan lebih cair karena desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi dapat berfungsi sebagai pemersatu negara dengan masyarakat seraya memupuk perjuangan di antara mereka. Saling ketergantungan tersebut menciptakan tantangan dan peluang yang khusus bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah hutan.

Pertama, terbentuknya pemerintah setempat meningkatkan kehadiran negara di tingkat lokal. Bila kehadiran di tingkat lokal disertai dengan kewenangan yang kuat, kemampuan masyarakat hutan untuk bertindak secara semi-otonom akan berkurang. Namun, masyarakat harus terlibat lebih langsung dengan negara untuk menjaga pengaruhnya atas pengelolaan hutan serta lebih berpengaruh dalam urusan kepemerintahan. Masyarakat lokal berpeluang lebih besar untuk terhubung dan membina hubungan pribadi dengan para pejabat lokal. Para pejabat dengan wewenang yang besar akan terserap dalam hubungan sosial di tingkat lokal, beserta berbagai peluang dan kewajiban di dalamnya. Pemerintah lokal dapat terdiri dari masyarakat setempat, yang harus pandai berbagi peran. Dalam situasi seperti itu, batas antara masyarakat dan negara menjadi sangat cair. Namun kekuatan sosial tidak selalu terbentuk untuk mencapai tujuan yang sama dan bisa memiliki kepentingan yang sangat berbeda.

Menguatnya keterkaitan adalah seperti pedang bermata dua. Para elit lokal bisa mengkooptasi atau berkolusi dengan pemerintah demi kepentingan sendiri, termasuk merebut sumberdaya pemerintah bagi kaum miskin (Etchevery-Gent, 1993). Untuk memperkuat pemanfaatan keterkaitan ini, negara harus cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari kerakusan para elit, maupun ketidakadilan pasar. Namun masyarakat juga harus cukup kuat untuk ‘menerapkan wewenang sipil mereka atas urusan publik’ (Antlöv, 2003, hal.73). Meningkatnya kehadiran serta keterkaitan negara akan paling terasa bagi

masyarakat yang secara fisik dekat dengan pemerintah daerah. Bagi masyarakat di daerah terpencil, perubahan yang ada mungkin tidak begitu terasa.

Kedua, desentralisasi dapat menyebabkan perpecahan dan melemahkan negara (Kohli, 1994), terutama selama proses transisi kebijakan. Agar negara tetap dominan dibutuhkan hubungan horisontal dan vertikal yang efektif di antara pemerintah daerah. Bila hubungan tersebut tidak ada, pemerintah daerah akan bertindak seperti pihak semi-otonom seperti dijelaskan di muka. Di Indonesia, pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan Departemen Kehutanan sering bertindak seolah tidak ada pihak lain. Negara yang terpecah memudahkan korupsi pemerintah daerah dan sektor swasta karena pejabat lokal bisa mengabaikan hukum nasional tanpa takut terkena sanksi (Resosudarmo, 2003; Smith dkk.; 2003).

Ketiga, salah satu sumber kekuatan sistem pemerintahan sentralistik terletak pada sifat hubungan yang tidak personal (Kohli, 1994). Desentralisasi lebih mendekatkan negara karena para pejabat terikat hubungan kekerabatan dan sejarah pribadi, pertemanan, saling ketergantungan ekonomi, norma budaya, dan hubungan kekuasaan setempat dengan masyarakat lokal. Meskipun hal ini mengurangi kekuasaan negara dan lebih memungkinkan kooptasi pejabat setempat, hubungan pribadi itu juga dapat lebih memudahkan negara dan masyarakat berhubungan, mendorong komunikasi, pemahaman, dan pelibatan yang setara.

Keempat, faktor-faktor desentralisasi, negara yang lemah, serta pulihnya nilai tradisional dan identitas masyarakat asli memungkinkan kelompok tradisional atau budaya lokal menjadi lebih diakui secara politis, terutama bila skala pengaruhnya sama dengan pengaruh pemerintah daerah. Kecenderungan ini memperkuat hubungan pribadi antara masyarakat lokal dan para pejabat dan memaksa pemerintah daerah membangun aliansi dengan kelompok-kelompok tersebut, terutama yang paling berpengaruh. Ketika terjadi kekacauan perimbangan kekuasaan atau ketegangan antar-kelompok, pejabat lokal mungkin tidak mampu menjaga kestabilan kekuasaan politis.

Kelima, desentralisasi membatasi peluang masyarakat mengorganisasi prakarsa politis dalam skala besar namun meningkatkan peluang mengorganisasinya di tingkat lokal. Hal itu akan melahirkan tatanan politik lokal dengan wewenang dan kapasitasnya sendiri. Pemerintah lokal maupun kekuatan sosial mencari cara penggalangan dan mobilisasi masyarakat dan sumberdaya untuk meningkatkan pengaruh. Arena dan sarana pelibatan di tingkat lokal menjadi lebih penting daripada di tingkat nasional. Di kawasan hutan, masalah pembangunan ekonomi dan sosial dirasa lebih penting daripada masalah nasional keanekaragaman hayati, hak kekayaan intelektual, dan pendapatan devisa negara.

Keenam, munculnya tatanan politik lokal dicirikan oleh ketegangan yang ikut mendukung konflik dan ketidakstabilan kambuhan dan mendorong terjadinya penyesuaian dan pergeseran kekuasaan. Ketegangan timbul dari posisi pemerintah daerah yang berada di antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah rentan berkonflik. Tatanan politik lokal yang lebih kuat akan menyulitkan dominasi pemerintah pusat. Namun, ketergantungan antara pusat dan daerah tetap kuat, keduanya saling ingin memiliki sumberdaya pihak lain. Di wilayah hutan, pemerintah pusat enggan menyerahkan pendapatan dari kayu dan produk hutan yang bernilai tinggi, sedangkan pemerintah lokal memerlukan pasar, keahlian, dan modal yang tersedia di pusat.

Semua keadaan itu menciptakan peluang bagi masyarakat hutan lokal untuk mempengaruhi negara dengan cara yang baru, gabungan antara jalur formal dan informal. Jalur informal melalui keterlibatan langsung, hubungan pribadi, wewenang tradisional atau adat, dan organisasi politik lokal yang baru; sedangkan mekanisme formalnya melalui

pemilihan umum atau pun partisipasi dalam dengar pendapat publik. Tatanan politik lokal menyebabkan gaya pengelolaan hutan a la Weber menjadi usang. Kontrol maupun monopoli oleh negara tidak bersifat absolut. Negara maupun masyarakat tidak bisa saling mendominasi. Pengelolaan menjadi bersifat multi-kutub, multi-lapis, dan bercirikan adanya berbagai pertarungan. Desentralisasi memungkinkan masyarakat lokal dan pemerintah bisa berbagi kekuasaan dengan lebih baik, tetapi juga rentan oleh tidak pastinya kekuasaan. Seperti dijelaskan di bagian selanjutnya, ketidakpastian tersebut merupakan bagian dari sifat hubungan masyarakat setempat dengan negara.

Transformasi Indonesia

Desentralisasi bukan hal baru di Indonesia. Meskipun laju reformasi yang paling dramatis terjadi pada tahun 1998 hingga 2003, desentralisasi dan reformasi demokratisasi bermula jauh sebelum tahun-tahun tersebut. Isu desentralisasi timbul tenggelam sepanjang sejarah Indonesia sejak periode kolonial Belanda. Gelombang desentralisasi bukanlah hal yang aneh. Setidaknya, ada empat gelombang di Francophone Afrika Barat sejak 1917 (Ribot 1999) dan tiga gelombang di Asia Selatan sejak pertengahan 1800-an (Agrawal dan Ribot 1999).

Bagian ini mengkaji secara singkat sejarah upaya desentralisasi di Indonesia, bagaimana keseimbangan kekuasaan lokal dan pusat serta makna desentralisasi dan otonomi berubah dari waktu ke waktu. Karena masa kolonial berperan sangat penting dalam evolusi negara Indonesia, kami mulai dengan memaparkan secara singkat sejarah masa tersebut. Gambaran produk hukum yang membentuk struktur proses desentralisasi, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Upaya awal

Percobaan pertama desentralisasi adalah Undang-undang Desentralisasi pada tahun 1903 yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda (Matsui, 2003).

Ketika menguasai Nusantara di tahun 1800, Belanda mewarisi sistem pemerintahan tidak langsung yang diawali oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur (Vereenigde

Oost-Indische Compagnie, atau VOC). Pemerintah Belanda kemudian mulai membangun

kekuasaan negara yang sentralistik dan hirarkis di atas struktur tradisional yang beragam. Memasuki periode politik etis pada pertengahan 1800-an, kekuasaan Belanda telah bersifat sentralistik dan menguasai secara langsung sebagian besar Pulau Jawa; sementara pulau-pulau di luar Jawa, termasuk Kalimantan, di bawah pemerintahan yang tidak langsung.

Akhir tahun 1800-an, Belanda mulai menguasai pulau-pulau di luar Jawa. UU Desentralisasi tahun 1903 dimaksudkan untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatur wilayah terpencil dan memperkuat penguasaan atas wilayah tersebut (Furnivall, 1956). Dengan UU ini, pemerintah pusat mengalihkan wewenang kepada

karesidenan1, dan menetapkan dewan daerah (Pide, 1999; Engelfriet, 2000). Dewan

daerah berwenang mengambil keputusan keuangan; namun karena sebagian besar terdiri dari pejabat pemerintah dan diketuai oleh Residen atau Asisten Residen yang ditunjuk dan bukannya dipilih, pada umumnya dewan ini hanya menjadi badan penasehat. Upaya awal desentralisasi ini membentuk pola upaya berikutnya: bukannya mendevolusi administrasi pemerintah pusat, namun mendukung tumbuhnya administrasi lokal oleh organisasi lokal (Pide, 1999; Matsui, 2003) di tingkat kabupaten.

Tabel 1.1 Kronologi undang-undang tentang desentralisasi dan kehutanan

Tahun Administrasi Daerah Kehutanan

1903 Undang-undang tentang Desentralisasi Kolonial Belanda

1922 Revisi UU Desentralisasi; pembentukan provinsi dan kabupaten

1942 Pendudukan Jepang 1945 Kemerdekaan Indonesia;

UU No. 1/1945 mengatur administrasi daerah termasuk pendirian komisi nasional daerah; pemimpin eksekutif terpilih dari komisi ini adalah pejabat pemerintah pusat dan sekaligus pemimpin pemerintah daerah; titik berat pada upaya dekonsentrasi.

1948 UU No. 22/1948 menetapkan fungsi legislatif dan eksekutif di tiga tingkat pemerintahan otonom (provinsi, kabupaten/kota, dan desa); titik berat pada upaya desentralisasi

1957 UU No. 1/1957, mengakui otonomi pemerintah daerah secara ekstensif yang berkaitan dengan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat (Matsui, 2003, hal. 7); Memilih DPR Daerah.

1957 PP No. 64/1957 (Hutabarat, 2001),

memberikan wewenang kepada provinsi untuk mengeluarkan izin pembalakan untuk wilayah seluas 10000 hektar untuk jangka waktu 20 tahun dan wilayah seluas 5000 hektar untuk jangka waktu 5 tahun.

1959 Dekrit Presiden No. 6/1959 untuk kembali kepada UUD 1945; kembali ke sistem yang sentralistik.

1960 Undang-undang No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang oleh sejumlah pihak dianggap sebagai payung hukum, meskipun baru-baru ini diperdebatkan bahwa undang-undang ini hanya sebagai UU sektoral yang sejajar dengan sektor yang lain.

1965 UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; kepala pemerintahan ditugasi dengan fungsi ganda, yaitu kepala daerah otonom dan kepanjangan tangan pemerintah pusat.

1967 UU No. 5/1967, UU Kehutanan

1970 PP No. 21/1970 tentang Hak

Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berlawanan dengan PP No. 64/1957. 1974 UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

di Daerah, mengatur hubungan pusat dan daerah. 1979 UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa,

Tahun Administrasi Daerah Kehutanan

1985 Direktorat Jenderal Kehutanan berubah

menjadi Departemen Kehutanan. 1995 PP No. 8/1995 – percobaan desentralisasi untuk 26

kabupaten selama dua tahun. PP No. 8/1995 mengalihkan sebagian wewenang atas hutan kepada 26 kabupaten percobaan.

1995 SK Menteri mengenai Hutan

Kemasyarakatan (SK 662)

1998 PP No. 62/1998, pengalihan sebagian

wewenang di sektor kehutanan (rehabilitasi, hutan kemasyarakatan, pemeliharaan lebah madu, peternakan ulat sutera) kepada Tingkat II.

1998 Revisi Keputusan tentang Hutan

Kemasyarakatan

1999 PP No. 6/1999 yang memberikan hak

bagi kabupaten untuk menerbitkan izin pembalakan skala kecil (100 hektar) dan kepada provinsi (10 000 hektar).

1999 UU 41/1999 tentang Kehutanan

1999 UU No. 22/1999, tentang pemerintahan daerah, yang menetapkan kerangka kerja bagi desentralisasi secara umum

2000 Tap MPR III tentang Hirarki Perundangan;

Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hirarki. Perizinan skala kecil ditangguhkan dengan SK 084/2000, tetapi daerah mengabaikan keputusan menteri dan terus mengeluarkan izin pembalakan skala kecil.

2001 Revisi kedua Keputusan Menteri tentang

Hutan Kemasyarakatan

Tap MPR IX tentang Reformasi Agraria

2002 PP No. 34/2002 tentang Pemanfaatan

dan Pengelolaan Hutan menggantikan PP 6/1999

2004 Revisi Undang-undang Desentralisasi (UU No. 32/2004)

2007 PP No. 6/2007 revisi PP No. 34/2002

Sumber: Dari seluruh sumber yang dikutip dalam buku ini

UU tahun 1903 diamandemen pada tahun 1922 untuk membentuk provinsi dan dewan provinsi baru. Amandemen ini mengalihkan otonomi dari karesidenan kepada provinsi (Suharyo, 2000). Namun dewan tetap sebagai badan penasehat, dipimpin oleh pejabat pemerintah (Pide, 1999).

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945 dan menjadi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ada delapan provinsi otonom, masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan. Dengan UU No. 1 tahun 1945, otonomi daerah, yang dipahami sebagai berdasarkan kedaulatan rakyat dan kebebasan untuk menentukan pemerintahan sendiri, diberlakukan di tingkat provinsi dan karesidenan, dengan titik berat pada tingkat karesidenan.

Hak menentukan pemerintahan sendiri di bawah otonomi daerah telah diperdebatkan sejak awal (Rinakit, 2002; Mokhsen, 2003). Pemerintah Indonesia beberapa kali mengubah derajat otonomi dalam otonomi daerah, setiap kali juga mengubah tingkat akuntabilitas (Suharyo, 2000). Baik UU No.1/1945 dan UU No.22/1948 yang merupakan undang-undang pokok pemerintahan daerah, dirancang untuk memberi otonomi penuh pada tingkat daerah dan untuk pemerintahan yang lebih demokratis. Sayangnya, undang-undang tersebut yang dimaksudkan untuk melawan rekolonisasi Belanda, hanya dapat diterapkan di Jawa dan Madura, yang saat itu di bawah kekuasaan langsung pemerintah republik (Matsui, 2003).

Belanda mencoba mengambil kembali penguasaan atas Indonesia, dan antara 1946 dan 1949 beberapa kali menyerang. Perang itu berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia Serikat. Namun pada tahun 1950, negara muda ini memutuskan kembali kepada republik kesatuan berdasarkan undang-undang dasar (sementara) tahun 1950.

Karena belum ada undang-undang baru tentang pemerintahan daerah, untuk sementara diberlakukan UU Pokok Pemerintahan Daerah-daerah Otonom No.22 tahun 1948. Namun karena dirancang untuk Jawa dan Madura, daerah lain menentang pemaksaan gaya hidup Jawa. Maka UU tahun 1948 ini diganti dengan UU No. 1/1957, yang memberikan ‘otonomi seluas-luasnya’ dalam wewenang yang tidak dimiliki pemerintah pusat. UU ini juga, untuk pertama kalinya, menetapkan bahwa kepala pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada dewan perwakilan lokal (Matsui, 2003, hal.7). Hal penting dalam UU ini adalah bahwa otonomi ditetapkan di tingkat provinsi (MacAndrews, 1986), bukan di tingkat kabupaten. Namun berbagai kerusuhan antara tahun 1948 hingga 1962 di Sumatra, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, telah menggagalkan tujuan menghidupkan kembali otonomi daerah (Brillantes dan Cuachon, 2002).

Sentralisasi

Meskipun sudah menuju desentralisasi sejak dari tahun-tahun awal, penerapannya masih sulit, terutama dalam aspek administrasi dan fiskal. Republik baru ini menghadapi masalah fiskal dan kekurangan sumberdaya manusia, dana, dan pengalaman dalam pemerintahan daerah. Periode tahun 1950 hingga 1957 dicirikan oleh ketidakpuasan, tidak adanya kesepakatan dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta pemberontakan di daerah (MacAndrews 1986; Lloyd, 2000). Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU No. 1/1957 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengurangi ketidakpuasan di daerah. Untuk itu, pada tahun 1959 Presiden Soekarno menetapkan Indonesia kembali kepada UUD 1945 (Matsui, 2003), dan menghapuskan otonomi daerah.

Meskipun UUD 1945 menetapkan adanya otonomi dalam Pasal 18, ketidak-jelasan definisi otonomi dan desakan untuk mempertahankan negara kesatuan menyebabkan Soekarno mengadopsi kekuasaan sentralistik yang mirip dengan periode kolonial. Mulailah era ‘demokrasi terpimpin’ dengan kekuasaan Presiden yang luas. Pada periode ini, yang berlangsung hingga 1965, terbentuklah pemerintah pusat yang kuat dan efektif menguasai daerah dan mematahkan berbagai pemberontakan. Dalam periode ini juga tentara tumbuh menjadi kekuatan di belakang pemerintah (MacAndrews, 1986) dan terbentuklah dua peran pejabat daerah, yaitu sebagai pimpinan daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah (de-konsentrasi).

Dasar hukum sistem sentralistik tersebut adalah UU No. 18/1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menempatkan administrasi daerah sejalan dengan

sentralisasi kekuasaan administratif (Matsui, 2003). Dasar ini diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965. Pemerintahan baru ini menghadapi tiga tantangan, yaitu: penegakan kekuasaan, pemulihan stabilitas ekonomi, dan pembangunan legitimasi pemerintahan itu sendiri (MacAndrews, 1986). Untuk menetapkan stabilitas politik agar bisa memperlancar masuknya modal asing terutama untuk eksploitasi sumberdaya alam, Orde Baru melanjutkan sistem sentralistik dari periode sebelumnya. Meskipun demikian pada awalnya Soeharto mencoba mengembalikan ‘otonomi seluas-luasnya’ kepada pemerintah daerah. Namun dalam prosesnya terjadi pergeseran makna, dan istilah yang dipakai kemudian menjadi ‘otonomi yang nyata dan bertanggung jawab’.

Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menjadi dasar UU No. 5/1974, yang membentuk sistem menyeluruh hubungan pemerintah pusat dan provinsi dan sistem pemerintah daerah (MacAndrews, 1986), serta menekankan mobilisasi daerah dalam upaya pembangunan nasional (Lloyd, 2000). Terlepas dari rumusannya, undang-undang ini melambangkan sentralistiknya pemerintahan Soeharto. Tujuan utamanya adalah mendorong stabilitas nasional dan pada intinya, mewajibkan otonomi daerah tunduk pada pemerintah pusat (Lloyd, 2000).

Undang-undang No. 5/1974 juga memperkuat struktur hirarki pemerintah yang diperkenalkan dalam UU No. 18/1965 sebelumnya, dengan menggunakan istilah Daerah Tingkat I (provinsi) dan Daerah Tingkat II (kabupaten atau kota). UU tahun 1974 hanya memecah tugas administratif hingga ke tingkat kabupaten, namun tanpa memberikan kewenangan.

UU No. 5/1974 diikuti oleh UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang demi pertimbangan efisiensi, menyeragamkan struktur politik lokal di seluruh Indonesia, dan menerapkan struktur administrasi desa menggantikan struktur tradisional atau adat, walau sebenarnya keduanya seringkali berfungsi bersama-sama. Secara harfiah, UU ini membolehkan otonomi desa dan mendorong partisipasi publik, namun sebenarnya menciptakan sistem yang memastikan kekuasaan pemerintah pusat hingga ke tingkat desa (Matsui, 2003) dengan proses pengambilan keputusan atasan-bawahan yang kaku. Pada saat yang sama, militer membentuk sistem paralel untuk memastikan kehadirannya dari pusat hingga desa (Rinakit, 2002; Matsui, 2003).

Struktur hirarkis yang sentralistis ini terutama merupakan reaksi terhadap pemberontakan di daerah dan ketakutan akan adanya disintegrasi nasional. Soeharto menggunakan ancaman komunisme untuk memperkuat kekuasaannya. Makna ‘persatuan’ di dalam Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai ‘keseragaman’. Peraturan dan perundangan dikembangkan di tingkat nasional tanpa konsultasi daerah dan secara seragam diterapkan di seluruh negara yang memiliki lebih dari 600 kelompok etnis. Di akhir 1985, rejim Soeharto berhasil menekan seluruh perbedaan politik dan sosial, dan seluruh warga negara diwajibkan mengakui Pancasila sebagai satu-satunya prinsip hidup warga negara Indonesia. Dan sempurnalah sentralisasi (Matsui, 2003).

Di masa ini, undang-undang nasional memperkuat posisi pemerintah sebagai penguasa tertinggi atas sumberdaya alam, termasuk lahan dan hutan. Sejak tahun 1960-an, hutan dan lahan hutan tidak hanya memberikan penghasilan bagi negara, tetapi juga merupakan sumberdaya dukungan politik dan cadangan lahan dan sumberdaya bagi pulau Jawa yang sangat padat penduduknya, serta menjadi sarana pengintegrasian daerah-daerah terpencil dalam negeri ini (Barber, 1990, 1997). Sebelumnya, di awal tahun 1957, sebagian urusan kehutanan diserahkan pada provinsi. Provinsi berhak mengeluarkan surat izin untuk

wilayah 10.000ha, sementara kabupaten atau kota berhak memberikan izin seluas 5.000ha (Simon, 2000).

Menyadari pentingnya sumberdaya hutan sebagai ‘sarana penting bagi program pembangunan ekonomi, politik, serta transformasi sosial dan ideologis Orde Baru’ (Barber, 1990, 1997), pemerintah menerbitkan UU Pokok-pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU ini memperkuat pasal 33 UUD 45, yang menyatakan bahwa negara menguasai seluruh sumberdaya – dalam hal ini hutan dan lahan hutan. Pada tahun 1970, salah satu peraturan pelaksanaan pertama diterbitkan untuk mengatur hak eksploitasi hutan, dengan demikian

menghapus hak provinsi untuk menerbitkan izin.2 Peraturan tahun 1970 tersebut secara

eksplisit juga menghapus hak masyarakat adat dan lokal (Pasal 6) (Simon, 2000). Hak pengusahaan hutan kemudian diberikan kepada anggota militer dan sekelompok pengusaha terpilih sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Maka terbangunlah jejaring kroni setia yang mengkonsolidasikan kekuasaan rejim Soeharto. Seperti umumnya kerajaan di Jawa dahulu, kekuasaan pusat bertumpu pada jejaring patron-klien (McCarthy, 2000a; Obidzinski, 2004).

Penetapan lahan hutan secara umum mengikuti batas yang ditetapkan oleh Belanda. Selama tahun 1980-an, pemerintah memulai proses revisi batas hutan dengan menetapkan wilayah yang sangat luas di pulau-pulau luar Jawa sebagai lahan hutan Negara, mengabaikan dan menghapus hak sekitar 65 juta orang yang hidup di sana (Fay dan Sirait, 2002).

Pengelolaan hutan dan lahan hutan tersebut dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Kehutanan dalam Departemen Pertanian, yang kemudian menjadi Departemen Kehutanan pada tahun 1985. Hak pengelolaan hutan kemudian juga diberikan kepada perusahaan milik negara (Perhutani untuk hutan di Jawa dan Inhutani untuk hutan di luar Jawa) yang didirikan tahun 1973.

Struktur dinas kehutanan terbentuk bersamaan dengan pemerintahan yang kian sentralistik. Sejalan dengan konsep dekonsentrasi menurut UU No. 5/1974, Departemen Kehutanan beroperasi di tingkat provinsi melalui Kantor Wilayah, yang bertanggung-jawab kepada Departemen Kehutanan. Kantor Wilayah juga melakukan pengawasan terhadap Dinas Kehutanan Provinsi, yang bertanggungjawab kepada Departemen Dalam Negeri melalui gubernur. Struktur hirarkis yang kaku (lihat Gambar 1.1) mencapai tingkat kabupaten melalui cabang-cabang dinas provinsi dan unit pelaksana Kantor Wilayah dan memungkinkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan eksploitasi hutan dibuat di pusat.

Untuk mendorong investasi modal untuk program pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, pemerintah pusat memfasilitasi pemanfaatan lahan bagi kegiatan industri, yang sering menggunakan kekuatan dan intimidasi terhadap pemilik lahan setempat yang beroposisi (Konsorsium Pembaruan Agraria, 1997).

Bangkitnya oposisi

Pada tahun-tahun terakhir Orde Baru, masyarakat makin merasa tidak puas, tidak hanya terhadap kuatnya kendali hegemoni pusat, tetapi juga terhadap kroniisme, besarnya keuntungan yang dihasilkannya bagi lingkaran dalam Soeharto, kurangnya manfaat bagi masyarakat miskin, dan meluasnya masalah lingkungan yang ditimbulkannya. Provinsi mulai merasakan hilangnya penghasilan yang harus dibayarkan ke pusat. Timbullah gerakan reformasi lingkungan dan agraria, didukung oleh organisasi non pemerintah (ornop), buruh, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, dan para intelektual (Konsorsium Pembaruan Agraria, 1997). Selama tahun 1990-an, gerakan tersebut semakin terorganisasi