I. BIAYA PERSONIL

No Pendidikan Satuan Orang/jam/

hari

Harga Satuan

(Rp.) Jumlah (Rp.)

1.1

60,800,000

No Pendidikan Satuan Orang/Hari Harga Satuan

(Rp.) Jumlah (Rp.)

1.2

1 D3/S1 OH 45 80,000 3,600,000

14,700,000

75,500,000

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

2.1

No Volume Satuan Harga Satuan

(Rp.) Jumlah (Rp.) 1 Alat tulis kantor 1 Paket 3,000,000 3,000,000 2 Penggandaan Literatur 1 Ls 3,405,000 3,405,000

6,405,000

2.2. Rapat Internal

No Volume Satuan Harga Satuan

(Rp.) Jumlah (Rp.) 6 org 25,000 150,000 6 org 15,000 90,000 6 org 25,000 150,000 6 org 15,000 90,000 6 org 25,000 150,000 6 org 15,000 90,000 720,000 KABUPATEN BANYUWANGI 2

Pembahasan Draf Laporan Akhir - Nasi Kotak

- Snack 3

Pembahasan Laporan Akhir - Nasi Kotak

- Snack

Sub Jumlah 2.2

Tenaga Administrasi ( 1 orang x 45 hari ) Posisi

Uraian 1

Pembahasan Laporan Pendahuluan - Nasi Kotak

- Snack

Asisten Tenaga Ahli/Surveyor

Sub. Jumlah 1.2

Sub Total 1

Alat - Alat Tulis Kantor

Uraian

Sub Jumlah 2.1

(2 orang x 37 hari)

2 D3/S1 OH 74 150,000

Tenaga Ahli/Ahli Perencanaan Pembangunan

S2/S1 OJH 120 150,000 18,000,000 (1 orang x 4 jam x 30 hari)

Sub. Jumlah 1.1

Tenaga Pendukung

11,100,000

Tenaga Ahli

1 Ketua Tim/Ahli Ekonomi Pembangunan S3/S1 OJH 124 RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS DAN PROSPEK EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2020

Posisi

200,000 24,800,000 (1 orang x 4 jam x 31 hari)

2 Tenaga Ahli/Ahli Kebijakan Publik S2/S1 OJH 120 150,000 18,000,000 (1 orang x 4 jam x 30 hari)

2.3. Biaya Perjalanan Jumlah Harga (Rp.) 3 2 3,600,000 2 2 1,600,000 1 2 700,000 1 2 900,000 3 2 3,600,000 2 2 1,600,000 1 2 700,000 1 2 900,000 13,600,000 2.4. Pelaporan

No Volume Satuan Harga Satuan

(Rp.) Jumlah (Rp.) 1 5 Buku 185,000 925,000 2 5 Buku 350,000 1,750,000 3 5 Buku 130,000 650,000 4 3 Unit 20,000 60,000 5 3 Buku 130,000 390,000 3,775,000 24,500,000 100,000,000

Ketua PK2ND FEB UB Ketua Pelaksana

Evaluasi Kebijakan Rencana Strategis dan Prospek Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Dr. Susilo, SE., MS. Moh. Athoillah, SE., ME

NIP. 196010301986011001 NIP. 198411212019031004 CD File Laporan Pertanggungjawaban Sub Jumlah 2.4 Sub Total 2 Total (1+2) 450,000 Sub Jumlah 2.3 Uraian Laporan Pendahuluan Laporan Akhir Eksekutif Summary

2 Perjalanan Dalam Rangka Draf Laporan Akhir:

Uang Harian Tenaga Ahli 600,000

Uang Harian Surveyor 400,000

Uang Harian Tenaga Administrasi 350,000 Biaya Transportasi (Sewa Kendaraanl)

450,000 1 Perjalanan Dalam Laporan Pendahuluan:

Uang Harian Tenaga Ahli 600,000

Uang Harian Surveyor 400,000

Uang Harian Tenaga Administrasi 350,000 Biaya Transportasi (Sewa Mobil)

No. Uraian Satuan Volume

Hari

Harga Satuan (Rp.)

Kerangka Acuan Kerja

EVALUASI KEBIJAKAN, RENCANA

STRATEGIS DAN PROSPEK EKONOMI

KABUPATEN BANYUWANGI

PUSAT KAJIAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH (PK2ND) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

BAGIAN PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN

BANYUWANGI

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ]A. Latar Belakang

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin et al. 2006). Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ]Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini terus gencar melakukan pembenahan dalam hal pembangunan daerah. Pembangunan dilakukan diberbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, UMKM, serta infrastruktur. Pembangunan di bidang infrastruktur menjadikan aksesabilitas antar daerah ke Banyuwangi menjadi lebih mudah dan singkat dengan dibangunnya Bandara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus diperbaiki. Sejak tahun 2012 pemeriksaan laporan keuangan Pemda Banyuwangi masuk dalam opini wajar tanpa pengecualian. Image Banyuwangi yang sebelumnya dikenal sebagai Kota Santet pun saat ini telah berubah menjadi Kota Wisata, hal ini diperkuat dengan penghargaan UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia PBB) yang telah diterima oleh Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi telah menjadikan Pariwisata sebagai leading sector dalam pembangunan daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara pesat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan domestik 10 tahun terakhir ini meningkat sebesar 711%, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 499%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dari tahun ke tahun Banyuwangi telah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai bukti pembangunan di Banyuwangi tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi tetapi juga berhasil meningkatkan Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Banyuwangi 70,06 sedangkan pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 70,37, dan Kabupaten banyuwangi berhasil melampaui target IPM yang semula 70,03.

Berdasar dari gambaran pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi maka diperlukan sebuah evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ]telah dilakukan oleh pemerintah serta memberikan guidance atas rencana strategis yang harus dilakuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, perlu untuk dilakukan sebuah analisa atas prospek atau outlook ekonomi. Hal ini dilakukan agar pembuat kebijakan mampu secara komprehensif merencanakan program-program pembangunan yang tepat bagi daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendorong daya saing ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

D. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi adalah Kabupaten Banyuwangi

E. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi Kabupaten Banyuwangi ini harus diselesaikan dalam waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tanggal 17 Februari 2020 – 16 April 2020.

No Jenis Kegiatan

Bulan (Minggu Ke-) Tahun 2020 Februari Maret April 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Persiapan (Administrasi, dll) 2 Rapat Koordinasi 3 Pengumpulan Data 4 Laporan Pendahuluan 5 Tabulasi Data 6 Pengolahan Data 7 Analisis Data 8 Laporan Hasil

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ]F. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Tenaga ahli kegiatan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi Kabupaten Banyuwangi :

a. Ketua Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan dengan Pendidikan S2 (Magister) Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun (minimal bulan pengalaman kerja dengan referensi kerja adalah 36 bulan) merangkap Team Leader, sebanyak 1 (satu) orang;

b. Tenaga Ahli Kebijakan Publik dengan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi dengan pengalaman minimal selama 3 (tiga) tahun (minimal bulan pengalaman kerja dengan referensi kerja adalah 36 bulan) sebanyak 1 (satu) orang;

c. Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan dengan Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi, dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun (minimal bulan pengalaman kerja dengan referensi kerja adalah 36 bulan) sebanyak 1 (satu) orang;

Tenaga pendukung kegiatan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi Kabupaten Banyuwangi:

a. Asisten Tenaga Ahli/Surveyor dengan minimal Pendidikan S1, sebanyak 2 (dua) orang; b. Tenaga Administrasi dengan minimal Pendidikan D3/S1, sebanyak 1(satu) orang

G. Pejabat Pembuat Komitmen

Nama PPK : Heni Sugiharti, SP., M.Si Organisasi

PPK :

Badan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

H. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dari kegiatan Jasa Konsultansi Penelitian Evaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 adalah APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Banyuwangi, dengan pagu biaya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

I. Lingkup Pekerjaan dan Subtansi

Kegiatan ini diselenggarakan secara kontraktual dimana secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ] Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi dalam menyusun jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Lingkup kegiatannya meliputi:a) Perencanaan survei;

b) Pembuatan mapping sumber informasi dan perolehan data; c) Persiapan alat survei;

2. Tahapan Pelaksanaan/Survei

Kegiatan survei dan studi literatur bertujuan mengumpulkan data lapangan, data instansional, dan data pustaka. Lingkup kegiatannya meliputi:

a) Pembuatan mapping kondisi fisik, sosial, ekonomi, karakteristik wilayah, dan lain-lain yang diperlukan sebagai gambaran umum;

b) Pelaksanaan survei instansional, untuk memperoleh data sekunder pendukung;

c) Pelaksanaan survey lapangan, untuk memperoleh data primer potensi ekonomi, Kondisi dan permasalahan dan kontribusi dari masing-masing sektor;

3. Tahapan Analisa/Penyusunan

Data hasil survey disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis. Lingkup kegiatannya antara lain meliputi:

a) Menyajikan data dan informasi pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi;

b) Menyusun data dan informasi ekonomi Kabupaten Banyuwangi; c) Analisa terhadap data dan informasi ekonomi Kabupaten Banyuwangi;

J. Jenis dan Format Pelaporan

1. Judul Laporan Pendahuluan Jumlah 5 Eksemplar

Ukuran A4

2. Judul Laporan Akhir Jumlah 5 Eksemplar

Ukuran

KAK

[Ekonomi Kabupaten BanyuwangiEvaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek ] 3. Judul Eksekutif SummaryJumlah 5 Eksemplar

Ukuran A4

4. Judul Cakram Padat/Compact Disk

PROPOSAL

EVALUASI KEBIJAKAN

RENCANA STRATEGIS DAN

PROSPEK EKONOMI

KABUPATEN BANYUWANGI

Kerjasama

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

PUSAT KAJIAN KEUANGAN NEGARA DAN

DAERAH (PK2ND)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Maksud ... 2 1.3. Tujuan ... 2 1.4. Sasaran ... 2

II. KAJIAN TEORI ... 3

2.1. Kebijakan ... 3 2.1.1. Pengertian Kebijakan ... 3 2.1.2. Tujuan Kebijakan ... 4 2.1.3. Dampak Kebijakan ... 5 2.1.4. Implementasi Kebijakan ... 6 2.1.5. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Publik ... 6 2.2. Evaluasi Kebijakan ... 8 2.2.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan ... 8 2.2.2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan ... 8 2.2.3. Dimensi Evaluasi Kebijakan ... 9 2.2.4. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik ... 10 2.2.5. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan ... 11 2.2.6. Evaluasi Terhadap Dampak Kebijakan ... 14 2.2.7. Indikator Evaluasi Kebijakan ... 17

III. METODOLOGI... 18

3.1. Pendekatan Kajian ... 18 3.2. Jenis dan Sumber Data ... 18 3.3. Teknik Pengumpulan Data ... 18 3.4. Langkah Kajian ... 19 3.5. Teknik Analisa Data ... 20

DAFTAR PUSTAKA... 26

DAFTAR ISI

1 1.1. Latar Belakang

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin et al. 2006).

Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan

ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme,

sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau

perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat

bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini terus gencar melakukan pembenahan dalam hal pembangunan daerah. Pembangunan dilakukan diberbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, UMKM, serta infrastruktur. Pembangunan di bidang infrastruktur menjadikan aksesabilitas antar daerah ke Banyuwangi menjadi lebih mudah dan singkat dengan dibangunnya Bandara. Sebagai bentuk

BAB

I

2

pertanggungjawaban, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi juga terus diperbaiki. Sejak tahun 2012 pemeriksaan laporan keuangan Pemda Banyuwangi masuk dalam opini wajar tanpa pengecualian. Image Banyuwangi yang sebelumnya dikenal sebagai Kota Santet pun saat ini telah berubah menjadi Kota Wisata, hal ini diperkuat dengan penghargaan UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia PBB) yang telah diterima oleh Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi telah menjadikan Pariwisata sebagai leading sector dalam pembangunan daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara pesat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan domestik 10 tahun terakhir ini meningkat sebesar 711%, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 499%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dari tahun ke tahun Banyuwangi telah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai bukti pembangunan di Banyuwangi tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi tetapi juga berhasil meningkatkan Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Banyuwangi 70,06 sedangkan pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 70,37, dan Kabupaten banyuwangi berhasil melampaui target IPM yang semula 70,03.

Berdasar dari gambaran pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi maka diperlukan sebuah evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta memberikan guidance atas rencana strategis yang harus dilakuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, perlu untuk dilakukan sebuah analisa atas prospek atau outlook ekonomi. Hal ini dilakukan agar pembuat kebijakan

mampu secara komprehensif merencanakan program-program

pembangunan yang tepat bagi daerah.

1.2 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk evalusasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kebijakan, rencana strategis dan prospek ekonomi.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendorong daya saing ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

3 2.1. Kebijakan

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab (2008) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Untuk itu, dalam memahami istilah kebijakan, Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika dikatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain

BAB

II

4

seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2008).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.2. Tujuan Kebijakan

Unsur tujuan dari suatu kebijakan merupakan hal penting dalam

kebijakan, seperti halnya yang dinyatakan Hoogerwerf (1983)

bahwasannya kebijakan publik ialah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang dinyatakan, dalam konsep tersebut terdapat kandungan usnsur tujuan didalamnya yang dimana tujuan tersebut tentu untuk mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pernyataan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu berbeda dengan pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat berbuat sesuatu karena kekuasaan yang dimilikinya disuatu daerah maupun dalam ruang lingkup Negara. Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan karena itu pula dalam melaksanakan kebijakan harus berorientasi pada tujuaanya. Hoogerwerf (1983) menegaskan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan adalah untuk:

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)

2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai koordinator)

3. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi alokasi)

Dari penjabaran yang dikemukakan oleh Hoogerwerf tersebut sudah jelas adanya bahwa setiap tujuan dari pembuatan kebijakan publik harus pro rakyat atau demi kepentingan publik (publik interest). Setelah adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapakan pelaksanaannya nanti juga selaras dengan apa yang dikehendaki sehingga memberikan dampak yang diharapkan.

5 2.1.3. Dampak Kebijakan

Dampak atau biasa disebut impact merupakan suatu pencerminan hasil dari implementasi kebijakan, maksudnya ialah dalam kebijakan publik dampak merupakan suatu kajian untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan publik itu sendiri. Terkadang kebijakan dalam implementasinya bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan bisa juga tidak. Jadi, dalam hal ini melihat tujuan suatu kebijakan merupakan hal yang patut dilakukan tetapi hasil dari suatu kebijakan tidak bisa diketahui tanpa implementasi, dan jika implementasi dari suatu kebijakan sudah dilaksanakan, dari situ akan menyebabkan dampak pada target kebijakan, dampak tersebut nanti yang akan diselaraskan dengan tujuan kebijakan dan menjadi pertimbangan. Berangkat dari hal tersebut melihat hasil bukan batasan dalam menilai efektif tidaknya suatu kebijakan tetapi juga melihat konsekuensi dari kebijakan tersebut atau dampaknya (policy impact).

Menurut Dye (2011) beberapa dampak kebijakan pada kondisi nyata berupa:

1. Dampak pada situasi target atau kelompok

2. Dampak pada situasi atau kelompok lain yang bukan target (spillover effects)

3. Dampak pada masa yang akan datang serta kondisi langsungnya 4. Biaya langsung, dalam hal sumber daya yang ditujukan untuk program 5. Biaya tidak langsung, termasuk hilangnya kesempatan untuk

melakukan hal lain

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dampak memang merupakan komponen penting dalam menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti yang telah jelaskan dari awal bahwa kadang implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun sebaliknya atau bisa dikatakan gagal. Menurut Hogwood & Gunn (1986) kegagalan kebijakan dikategorikan menjadi dua yakni Non Implementation (kebijakan yang tidak terimplementasi) dan Unsuccesfull Implementation (implementasi kebijakan yang gagal). Terkait dampak kebijakan dan keselarasannya dengan tujuan kebijakan, setiap kebijakan memiliki dampak yang berbeda-beda pada kondisi nyata setelah implementasi dilakukan. Dampak dan implementasi kebijakan merupakan hal yang bisa dikatakan saling berkaitan karena seyogyanya implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan dalam merealisasikan tujuan dan dengan direalisasikannya tujuan, dampak dari kegiatan pemerintah akan terlihat setelah dilaksanakannya implementasi.

6 2.1.4. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan dieksekusi dalam tahap implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut. Nugroho (2014) dalam public policy menyatakan betapa pentingnya implementasi kebijakan, beliau menyatatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, dan 20% sisanya adalah mengendalikan implementasi tersebut. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa tahap implementasi merupakan tahapan yang bahkan bisa dikatakan lebih penting dibandingkan suatu perencanaan walaupun dalam studi kebijakan perencanaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena pelaksanaan atau implementasi merupakan tahapan yang penting.

Pentingnya implementasi kebijakan juga dinyatakan dengan jelas oleh Udoji (1981) yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Pengertian implementasi oleh Udoji tersebut menegaskan bahwa implementasi dalam ranah kebijakan publik, merupakan tahapan yang memiliki keterkaitan penting dengan rencana awal dari pembuatan kebijakan. Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya, tahap implementasi dinyatakan merupakan tahapan yang sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan kebijakan berjalan dengan baik. Suatu kebijakan mungkin bisa diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memeperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik maupun karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang baik sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan, baik dengan komitmen yang dimiliki badan pelaksananya maupun koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan Target kebijakan juga merupakan faktor yang bisa menentukan bagaimana suatu implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan yang dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil dari kebijakan tersebut.

2.1.5. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap

pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah komunikasi, resources, disposition, dan kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

7

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu informasi tentang kebijakan tersebut diinformasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap atau tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka dalam petunjuk-petunjuk

pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipahami, melainkan juga

petunjukpetunjuk itu harus jelas. Jika kejelasan dari kebijakan tersebut tidak dipahami dengan baik petugas pelaksana atau implementor tentu

akan mengalami kebingungan dan bisa menyebabkan mereka

memaksakan kehendak mereka sendiri pada implementasi kebijakan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi acuan dalam kebijakan tersebut. Informasi dari kebijakan juga tentunya akan menimbulkan dampak pada target kebijakan, jika kelompok sasaran tersebut tidak memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, hal ini nantinya bisa menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran.

Dalam menghindari penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan diperlukan tiga hal seperti yang dinyatakan Edward III dan dijelaskan kembali oleh Nawawi (2009) dalam public policy sebagai berikut:

1) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.

3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan yang bersangkutan.

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan adalah sumberdaya, dalam implementasi kebijkan tentu saja harus didukung dengan adanya sumberdaya yang mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, material, maupun sumberdaya-sumberdaya lainnya. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dijelaskann dengan baik, tanpa adanya sumberdaya yang mendukung implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien karena implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakannya.

Dalam rangka implementasi yang efektif, sikap dari implementor merupakan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang akan dibahas berikut ini yakni disposisi yang menurut Edward III (1980) merupakan faktor yang berpengaruh dalam implementasi. Disposisi atau dalam hal ini bisa dikatakan kecendrungan-kecendrungan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Sikap yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, sifat yang demokratis sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, karena implementor yang baik harus pula memiliki disposisi yang baik, sehingga nantinya bisa menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan

8

pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit.

2.2. Evaluasi Kebijakan

2.2.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (2003), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.2.2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Anderson (2003) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suharto (2012), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu

9

perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan

menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial

senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Suharto (2012), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap

akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan

c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

2.2.3. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2007) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan dating.

d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public. e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau

beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

10

a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

2.2.4. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar

sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Riyadi (2010), isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan interfensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi & Freeman (1993) mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah

11

aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang di keluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

2.2.5. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut Winarno (2007): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal b. Efisiensi

Menurut Winarno (2007): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas

12

tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2007): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Menurut Winarno (2007): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Menurut Winarno (2007), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang

13

sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang

kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini,

mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

e. Responsivitas

Menurut Winarno (2007): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan

sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak

kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk

dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Menurut Winarno (2007): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi

tujuan-14

tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijkan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

2.2.6. Evaluasi Terhadap Dampak Kebijakan

Menurut Wibawa (2011): Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak di kesampingkan dar penelitian evaluatif. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja akan terjadi. Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaramya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan.

a. Peramalan

Menurut Wibawa (2011): Dalam proses pembuatan kebijakan ada sebuah tahap yang sangat penting, yakni peramalan atau forecasting. Karena kebijakan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tertentu di masa depan, dan usaha penciptaan itu akan terkait erat dengan perkembangan lingkungannya, baik sebagai sasaran perubahan kondisi maupun sekaligus sebagai penyedia sumber daya, maka peramalan merupakan tahap yang cukup krusial. Ketidaktepatan

peramalan, yang terwujud sebagai overestimating ataupun

underestimating, dapat menjadikan kebijaka yang dibuat tidak efektif. Beberapa waduk atau bendungan air yang telah kurang berfungsi pada usianya yang ke-20 tahun (dari umur yang diharapkan 100 tahun), misalnya, merupakan hasil dari yang ramalannya tentang tingkat erosi daerah aliran sungai tidak tepat. Mungkin para pembuat kebijakan tersebut tidak mampu meramalkan kebutuhan peramalan dan industri yang selain mengakibatkan meningkatnya permintaan ruang untuk tempat tinggal dan pabrik yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air juga mengakibatkan tingginya permintaan terhadap produk hutan, sehingga erosi lebih mungkin terjadi.

15

Peramalan atau forecasting tersebut dapat kita "pandang sebagai suatu bentuk evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan atau dijalankan. Istilah lain dari evaluasi semacam ini adalah estimating, assessment, prediksi atau prakiraan. Evaluasi pada tahap pra kebijakan ini dapat berupa prediksi tentang output kebijakan maupun dampaknya. Diskusi berikut ini adalah tentang assessment terhadap dampak kebijakan, khususnya dampak sosial. Untuk mudahnya digunakan istilah yang telah cukup populer, yaitu Analisis Dampak Sosial (ADS).

b. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS)

Menurut Effendi (2001): Sebagaimana beberapa sifat yang dituntut dalam setiap penelitian, ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bisa, rasional, handal dan sahih. dengan kata lain, ADS haruslah dilakukan secara logika-empiris Analisis harus bersifat empirik dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif hipotetik atau asumtif-teoretik, melainkan mesti diuji atau dikuatkan dengan data atau setidaknya hasil penelitian yang pemah dilakukan. Selanjutnya, karena analisis itu dilakukan terhadap altematif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita harus bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu altematif. Maksudnya, sebelum analisis dilakukan, kita tidak menentukan atau memilih altematif mana yang kita anggap baik.

Menurut Finsterbusch & Motz (1980): Sementara itu kita juga perlu menjaga validitas hasil analisis. Tidak itu saja, prosedur analisis pun hendaknya handal atau reliabel, dan data atau informasi yang kita himpun hendaknya cukup akurat. Data yang berasal dari birokrasi pemerintah seringkali tidak dapat diandalkan validitas atau keakuratannya, terutama jika data itu kita peroleh dari buku laporan seorang bawahan kepada atasannya. Pada akhirnya, analisis tersebut dilakukan secara rasional, dalam arti sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan para pakar yang diakui otoritasnya. Sudah tentu ADS dengan karakterisitik tadi hanya dapat diterapkan dan berfaedah apabila proses pembuatan kebijakannya pun bersifat rasional pula. Dalam hal ini kebijakan yang dianalisis haruslah memiliki tujuan maupun altematif-altematif tidakan yang jelas, disamping sudah tentu policy maker-nya terbuka untuk dikritik. Demikian juga ada kriteria yang jelas dan standar yang tidak ganda untuk mengevaluasi setiap alternatif, sehingga secara obyektif kita dapat memilih alternatif yang terbaik. Apabila kebijakan dibuat dengan pertimbangan yang kurang obyektif maka ADS sukar dilaksanakan. Analisis semacam ini dipaksakan untuk memberikan legitimasi "ilmiah" terhadap kebijakan. Jika analisis dilakukan secara rasional, maka hasilnya kemungkinan besar tidak akan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.

16

c. Langkah-Langkah ADS

Menurut Wibawa (2011): Seorang analis dalam ADS setidaknya mengerjakan tiga hal, yaitu: (1) secara vertikal memetakan jenis-jenis dampak yang mungkin terjadi, (2) secara horisontal melihat maupun memprediksi kecen-derungan reaksi yang diberikan oleh subyek yang terkena dampak tersebut, dan (3) secara komprehensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh policy maker.

Sebelum mengerjakan ini semua, analis harus mernbatasi altematif kebi-jakan yang akan dievaluasi. Sebab, kebijakan bisa memiliki altematif yang tidak terbatas, yang tidak mungkin dianalisis semuanya. Oleh karena itu, terlebih dahulu analis perlu secara konseptual

menentukan alternatif kebijakan yang potensial, untuk

diimplementasikan.

Finsterbusch & Motz (1980): Cara termudah untuk mempersempit alternatif kebijakan adalah dengan menjawab pertanyaan "Aspek apa dan yang mengenai kelompok sosial mana yang perlu dikaji?" Sebagai contoh, ada rancangan kebijakan untuk menambah ruas jalan dari kecamatan-kecamatan ke pusat bisnis di perkotaan. Pertanyaannya adalah "Apakah penambahan tersebut betul-betul diperlukan? Mengapa?" Setelah itu, "Ruas mana yang perlu dikaji lebih intensif?" Setelah ditentukan ruas yang perlu dicermati, maka pertanyaannya adalah "Memang perlu benarkah ruas ini dibangun? Mengapa?" Jika jawabannya positif, barulah dilakukan analisis terhadap aspek keteknikan, dampaknya terhadap masyarakat dan juga kemungkinan peningkatan peruntukan atau pemanfaatan tanah. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis (Finsterbusch & Motz, 1980) adalah sebagai berikut:

(1) Peluang terjadinya dampak

(2) Jumlah orang yang akan terkena dampak. (3) Untung-rugi yang diderita subyek dampak. (4) Ketersediaan data untuk melakukan analisis. (5) Relevansi terhadap kebijakan.

(6) Perhatian publik terhadap dampak tersebut.

ADS dimulai dengan, sudah tentu, menetapkan kebijakan apa yang akan dianalisis. Dalam hal ini dilihat teknologi apa yang dipakai dalam kebijakan atau program tersebut dan bagaimana langkah-langkah implementasinya. Secara demikian, kajian terhadap isi kebijakan tersebut selain dilakukan terhadap aspek teknologinya juga terhadap aspek manajemen programnya. Setelah itu barulah dianalisis apa dampak fisik dan ekonomi yang secara teoretik (normatif) dapat terjadi. Selain dampak fisik dan ekonomi juga perlu dianalisis dampak

17

lingkungan pada umumnya. Langkah kedua adalah pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut. Jika pada langkah pertama telah dianalisis dampak fisik dan ekonomi secara agar global, maka dalam langkah kedua ini secara spesifik dan rinci dianalisis dampak sosialnya. Dalam hal ini ada dua kategori yang harus dianalisis, yakni unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak (pedampak) dan jenis atau aspek dampak dalam anti bidang kehidupan yang terkena dampak. Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat (RT, RW, desa, kecamatan atau kota), organisasi dan kelompok sosial, serta lembaga dan sistem sosial pada umumnya. Sementara itu aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit) dan budaya. Langkah ketiga adalah menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak. Sikap mereka terhadap program atau kebijakan secara keseluruhan dianalisis pada tahap ketiga ini. Selain sikap unit pedampak, perlu dikaji pula sikap dari masyarakat publik dan pengguna atau pemanfaat program pada umumnya, dan juga sikap pegawai dan pejabat pemerintrah.

Hal yang terakhir perlu dilakukan, sebab bagaimanapun juga sikap dan pandangan mereka tidak selalu homogen. Setelah melihat sikap kelompok-kelompok tersebut terhadap program, analisharus melihat adaptasi mereka terhadap program dan juga apa usaha yang mereka lakukan jika ada, terutama dari kalangan pejabat pemerintah untuk memodifikasi program. Informasi yang diperoleh dari ketiga langkah tersebut di atas kemudian dimanfaatkan untuk merumuskan beberapa tindakan penyesuaian kebijakan (policy adjustments) yang dipandang perlu. Dalam rumusan ini, penyesuaian bisa dilakukan terhadap tujuan program itu sendiri, maupun hanya terhadap waktu pelakan serta syarat dari prosedurnya. Tidak itu saja, penyesuaian kebijakan juga dimaksudkan untuk lebih merinci kebijakan, misalnya perlu diperjelas regulasi dan persyaratan lainnya, serta memberikan tambahan instrumen kebijakan seperti bantuan terhadap pedampak (korban), menyediakan saluran kontrol sosial, dan menambah fasilitas lain.

2.2.7. Indikator Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan tipe evaluasi kebijakan ketiga sebagaimana

dikemukakan oleh Anderson (2003) bahwa tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

18 3.1 Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengkaji mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dikaji. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua variable atau lebih (Irawan, 2006).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: target dan realisasi kebijakan tahun 2017, data ekonomi makro seperti PDRB dan lainnya yang ada kaitannya dengan kajian ini.

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data skunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari Bappeda, BPS Kabupaten Banyuwangi, serta dari instansi lain yang terkait dengan permasalahan dalam kajian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam kajian ini, karena tanpa mengetahui teknik yang tepat, maka tidak akan memperoleh data yang memenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Teknik ini dilakukan untuk

BAB

III

19

mengumpulkan data dari Bappeda, BPS Kabupaten Banyuwangi, serta dari instansi lain yang terkait dengan permasalahan dalam kajian ini.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD digunakan untuk menganalisa kondisi dan permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Langkah Kajian

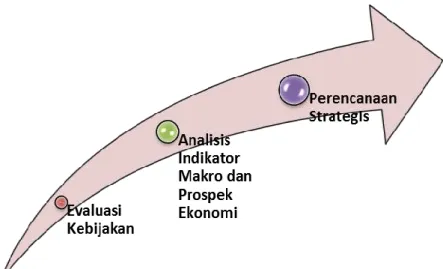

Dalam melakukan kajian ini perlu adanya sebuah kerangka kerja berupa langkah-langkah secara terencana dan sistematis agar mempermudah proses kajian. Adapun kajian dalam Evaluasi Kebijakan, Rencana Strategis dan Prospek Ekonomi Kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari 3 fase atau tahap:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

perencanaan strategis. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali atau diketahui secara dini penyimpangan pelaksanaan dari rencana sehingga dapat dirumuskan atau diupayakan langkah perbaikan yang diperlukan dengan sasaran dan waktu tertentu. Evaluasi Menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.

2. Analisis Indikator Makro dan Prospek Ekonomi

Indikator makro dapat digunakan untuk memahami atau

menyelesaikan masalah perekonomian secara keseluruhan dan sebagai alat analisis dalam menentukan arah-arah kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi dan lainnya.

3. Perencanaan Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun

eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar berbagai perwujudan visi dan misi serta strategi organisasi pemerintahan.

Dari tiga tahapan di atas dapat digambarkan untuk kerangka kerja kajian ini seperti gambar berikut:

20

Gambar 3.1 Kerangka Kerja 3.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini, maka digunakan analisis statistik sebagai berikut:

1. Analisa Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti (Sugiyono, 2010). Yang termasuk dalam analisis data statistik deskriptif dalam kajian ini adalah penyajian data melalui tabulasi, diagram dan analisa persentase. 2. Analisa SWOT

Analisa SWOT dalam kajian ini menggunakan matrik SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis. Matriks SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat ditetapkan strategi yang tepat.

21

Sumber: David, 2006 a. Strategi SO

Strategi SO yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi WO

Strategi WO adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi ST

Strategi ST diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.didasarkan pada kegitan yang bersifat defensit dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3. Analisa Location Quetient (LQ)

Untuk mendapatkan gambaran tentang sektor ekonomi basis di daerah maka perlu dilakukan analisis dengan metode Location Quetient (LQ) atau Static Location Quetient (SLQ). Secara matematik, Static Location Quotient atau lebih populer disebut dengan LQ/SLQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis SLQ salah satunya dilakukan untuk menentukan sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Walaupun pada perkembangannya analisis SLQ juga digunakan dengan berbasis pada data tenaga kerja dan pendapatan. Secara matematis, SLQ diformulasikan sebagai berikut:

Keterangan:

ntbi = Nilai tambah bruto sektor i di suatu daerah yang lebih kecil. pdrbi = PDRB daerah yang lebih kecil.

22

PDRBi = PDRB daerah yang lebih luas.

Hasil perhitungan analisis LQ menghasilkan 3 kriteria, yaitu:

1. SLQ > 1, artinya sektor tersebut menjadi basis atau atau memiliki keunggulan komparatif. Komoditas di sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri tapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

2. SLQ = 1, artinya sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keungulan komparatif. Komoditas sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri.

3. SLQ < 1, artinya sektor tersebut tergolong non basis. Komoditas di sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah.

DLQ merupakan perkembangan dari SLQ. DLQ atau Dinamic Loqation Quatient (DLQ) adalah analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time series/trend. Dalam hal ini, Notasi giS dan GiP digunakan untuk menyatakan pangsa sektor (i) di daerah studi P dan di daerah referensi G, sedangkan notasi gP dan GG menyatakan rata-rata pangsa ekonomi daerah studi P dan daerah referensi G. Dengan notasi demikian, rumus atau persamaan LQ dinamis (Dinamic Location Quotient – DLQ) dapat dihasilkan. DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor pangsa sebsektor dari waktu ke waktu. DLQ dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Keterangan:

= indeks potensi sub sektor i di daerah studi = pangsa nilai tambah sub sektor i di daerah studi

= rata-rata pangsa nilai tambah seluruh subsektor di daerah studi

= pangsa nilai tambah subsektor i di daerah referensi

= rata-rata pangsa nilai tambah seluruh subsektor di daerah referensi

T = selisih tahun akhir dan tahun awal