FAKTA BICARA

Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Editor:

Nashrun Marzuki

Adi Warsidi

FAKTA BICARA

Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 - 2005

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

ISBN: 978-979-15580-1-3

Cetakan Pertama, Maret 2011 Diterbitkan oleh Koalisi NGO HAM Aceh Jalan Alue Blang Lorong Cempaka Putih No.: 5

Neusu Aceh, Banda Aceh 23244 phone: +6265132826 Fax: +62651637013

http://www.koalisi-ham.org/ Penanggung Jawab

Evi Narti Zain

Kata Pengantar

Saifuddin Bantasyam, SH., MA.

Editor Nashrun Marzuki Adi Warsidi Riset/Penulis Qahar Muzakar Mellyan Penulis Analisa/Opini

Fuad Mardhatillah UY. Tiba Syamsidar Sepriady Utama Tata Letak Akmal Decky R Risakotta Kulit Muka Akmal M. Roem

DAFTAR ISI

Ungkapan Terima Kasih ~ 1 Pengantar Penerbit ~ 3 Kata Pengantar ~ 5

Pendahuluan

Sekilas Perang Panjang ~ 24

FAKTA KEKERASAN DI ACEH 1989 – 2005

Kisah Awal DOM ~ 37

Antara Daerah Operasi Militer dan Darurat Militer (1998 - 2003 ) ~ 58

Operasi Wibawa ~ 62

Operasi Sadar Rencong I, II, dan III ~ 64 Jeda Kemanusiaan (2000 - 2003) ~ 73 Operasi Cinta Meunasah I dan II ~ 77

Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum ~ 79 COHA ~ 80

Darurat Militer ~ 82 Darurat Sipil ~ 91

KESAKSIAN KORBAN PELANGGARAN HAM

Lautan Darah di Arakundo ~ 97 Tragedi KNPI ~ 106

Kisah Rumoh Geudong ~ 120 (Bukit Haru Saksi Bisu)

Kisah Pemerkosaan di Alue Lhok ~ 137 (KISAH-KISAH DARI TENGAH)

Pembantaian di Kanis Gonggong ~ 152 Pepedang Berdarah ~ 166

Perang Koboy di Pondok Kresek ~ 171 Box: Kesaksian NA~ 184

Tragedi Jamboe Keupok ~ 187

PEMENUHAN HAK KORBAN

Menunggu Pengadilan HAM dan KKR ~ 199

ANALISA DAN OPINI

Kehidupan Korban Yang Semakin Sulit ~ 209 Hukum dan Komnas HAM ~ 214

Refleksi Historis Atas Kejahatan HAM di Aceh ~ 225

Ungkapan Terima Kasih

t

Banyak sekali orang dan lembaga yang berjasa dalam proses pembuatan buku ini. Seluruh data dan informasi yang ada di pusat dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh merupakan kerja banyak orang di banyak periode. Sebagian mereka ada yang telah tiada. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus bagi para pendahulu kami, yang telah berupaya memberikan yang terbaik.

Secara khusus kami berterima kasih kepada para saksi dan korban, baik yang sempat kami temui ketika proses penerbitan buku baru-baru ini, atau pun saat kami melakukan investigasi dan verifikasi data, atau mereka yang datang kepada kami, mengisahkan tragedi yang mereka hadapi. Semoga upaya yang sama-sama kita perjuangkan, dapat berbuah keadilan bagi korban yang berhak.

Tentu tak mungkin menuliskan deretan nama mereka satu per satu di sini. Kami yakin, mereka akan maklum bahwa kami sangat berterima kasih atas dedikasi dan upaya-upaya yang telah mereka berikan bagi penghormatan dan tegaknya hak asasi manusia serta perdamaian di Aceh.

Terakhir, terima kasih kami tujukan kepada ICCO (inter church organisation for development cooperation) dan ICTJ (International Center for Transitional Justice) yang mendukung kami melakukan pendokumentasian dari waktu ke waktu hingga proses penerbitan buku ini. Tanpa bantuan mereka, sulit bagi kami untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kampanye dan pendokumentasian hak asasi manusia

dengan lancar.

Tentu, segala konsekuensi atas terbit dan beredarnya buku ini menjadi tanggung jawab kami, Koalisi NGO HAM Aceh. Semoga kerja-kerja tulus kita dapat bermanfaat bagi pemenuhan hak-hak korban. []

Pengantar Penerbit

t

Sejak dibentuk pada 7 Agustus 1998, Koalisi NGO HAM Aceh bersama 29 lembaga anggota serta mitra jaringan, mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggaran HAM di Aceh. Dari waktu ke waktu, hasil dokumentasi tersebut dilengkapi dan dimutakhirkan, agar tindak pelanggaran HAM di Aceh dapat diurai dan menjadi lebih terang.

Selain berasal dari hasil investigasi dan testimoni para saksi dan korban, dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh juga bersumber dari berbagai publikasi yang dilansir media. Data dan informasi itu menjadi bahan dasar berbagai advokasi, sebagai upaya Koalisi NGO HAM Aceh untuk mendekatkan korban dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun, hingga kini, para korban belum merasakan keadilan ditegakkan untuk mereka. Mekanisme penyelesaian non-yudisial yang telah ditetapkan secara legislasi, masih perlu terus diperjuangkan hingga benar-benar penuh ditunaikan. Penyelesaian secara pidana untuk berbagai kasus yang berkualifikasi pelanggaran HAM berat pun, hingga kini belum juga menemukan titik terang.

Memorialisasi seperti yang coba disuguhkan dalam buku ini, diharapkan dapat menjaga ingatan kita pada mereka yang terluka, kehilangan harta dan nyawa, akibat perang kerap berulang di Aceh. Buku ini hanya mengungkap sebagian fakta yang terekam dalam dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh ihwal pelanggaran hak asasi manusia di Serambi Mekkah.

Tim penyusun menelusuri pula kondisi aktual korban beberapa tragedi yang pernah terjadi di beberapa daerah di Aceh. Paparan deskripsi kejadian, testimoni para saksi dan korban, dimaksudkan untuk dapat mendekatkan kita pada situasi dan kondisi pada waktu peristiwa berlangsung. Sedang analisa dan opini para ahli di akhir laporan ini, menjadi pemerkaya pemahaman atas konteks peristiwa yang dipaparkan pada bagian-bagian awal.

Pengayaan dari berbagai sumber, juga dilakukan untuk memudahkan kita mengenali lebih baik konteks peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM pada kurun waktu 1989– 2005 di Aceh.

Dari laporan ini tampak bahwa korban masih harus terus memperjuangkan keadilan dan perlakuan sepatutnya dari pemerintah. Setidaknya, hingga akhir 2010, Negara belum penuh menunaikan hak-hak korban, meski suasana damai sudah mulai terasa.

Karena itu, buku ini kami dedikasikan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Aceh. Selain itu, publikasi ini juga untuk mereka yang peduli atas tegaknya HAM dan keadilan di negeri ini.

Kami sadar, masih banyak kekurangan dalam pemaparan data dan analisa dokumentasi yang kami sajikan. Apa lagi, data dan informasi yang melatari buku ini tidaklah mewakili populasi tertentu. Tidak pula merujuk jumlah seluruh angka pelanggaran HAM di Aceh. Kritik dan saran Anda sangat perlu, untuk perbaikan kualitas terbitan-terbitan kami di masa datang.

Semoga Allah bersedia memelihara niat tulus kita. Amien.

Evi Narti Zain

Kata Pengantar

t

Oleh : Saifuddin Bantasyam, SH, MA

Aceh adalah sebuah sejarah. Dalam konteks masa lalu sejarah itu berisikan perjuangan menyetarakan diri dengan bangsa-bangsa lain di Eropa pada abad ke-14 dan abad-abad sesudahnya, sejarah mengenai pembebasan dari penjajahan. Dalam konteks situasi pascakemerdekaan Indonesia, sejarah itu antara lain berisikan perlawanan dan pemberontakan. Kini perdamaian sudah bersemi di Aceh, karena itu bagi sebagian orang, Aceh bisa bermakna tanah penuh harapan, namun bagi sebagian yang lain Aceh masih menyisakan derita dan air mata. Bagi mereka yang mencari keadilan, atau bagi sebagian mereka yang pernah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan atau korban konflik, Aceh adalah sebuah tanah yang keadilan menjadi sangat sukar tumbuh subur di atasnya, seberapa pun kerasnya mereka mencari keadilan itu, tidak pada masa konflik, tidak juga pada masa setelah perdamaian seperti saat ini.

Keadaan di atas bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan datang dari sebuah masa lalu yang penuh luka, dari sebuah peristiwa di mana ketika kedaulatan menjadi taruhan, maka perang adalah salah satu cara mempertahankannya. Sejarah pun kemudian tertorehkan; Aceh menjadi negeri yang tak pernah tertaklukkan ketika Belanda dengan mudahnya menjajah daerah-daerah lain di Nusantara. Aceh pun kemudian menjadi daerah modal dan berperan penting dalam sejarah Indonesia meraih

kemerdekaannya. Tetapi sejarah tak lantas berakhir, sebab pada tahun 1953 kemudian muncul gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, sebagai bentuk perlawanan kepada sikap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Soekarno yang mengingkari janji-janji yang pernah diucapkan. Tgk. Muhammad Daud Beureueh kemudian menghentikan perlawanannya pada tahun 1962, mengakhiri sebuah episode penting dalam sejarah Aceh dan Indonesia.

Tahun 1976 Hasan Tiro di Gunung Halimun, Pidie, memproklamirkan gerakan lain, yaitu Aceh Merdeka. Bagi Hasan Tiro, sebagaimana dinukilkan dalam tulisan-tulisannya dan juga dalam ulasan penulis lain, Aceh adalah sebuah negara yang berdaulat, yang kemudian harus berjuang mendapatkan kembali kedaulatan itu dari Indonesia. Meskipun demikian, dalam beberapa literatur lain, konflik Aceh juga disebutkan terkait dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat terhadap daerah yang tidak adil, sehingga disebutkan bahwa dalam hal penghasilan dari minyak dan gas misalnya, Jakarta mengambil terlalu banyak dari Aceh dan mengembalikannya sangat sedikit.

Dalam konteks HAM, mau tidak mau, dalam beberapa kesempatan, pengertian-pengertian atau pemahaman mengenai makna self of determinationatau sering dibaca juga sebagai hak atas kemerdekaan, muncul kembali ke permukaan. Begitu juga mengenai hak atas pembangunan

(rights do development), sesuatu yang sangat terkait

dengan bagaimana masyarakat di suatu kawasan menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, dalam kenyataannya, memang tak kalah kontroversialnya dalam diskursus HAM, pada masa-masa perumusan draft DUHAM. Tetapi toh kemudian hak itu tetap dianggap sebagai salah satu hak dasar, dan karena itu hak tersebut tak hanya diatur dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, melainkan juga dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebagaimana kita ketahui kemudian, Hasan Tiro pada akhirnya memilih berdamai dengan Indonesia, dan sebuah sejarah penting Aceh yang juga mendapat perhatian dunia internasional, pun kembali ditorehkan. Nun jauh di sana, di Hensinki, Finlandia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Hasan Tiro, menandatangani Memorandum

of Understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005

dengan Pemerintah Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama MoU Helsinki. Peristiwa penting itu adalah puncak kemenangan kemanusiaan. Kedua pihak yang bertikai mengakhiri pertikaiannya, bertekad membangun Aceh bersama-sama dalam bingkai Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun bukan tiada sesuatu yang tak tersisa. Konflik bersenjata, tak terhindarkan, telah melahirkan banyak luka, sengsara, derita, yang mungkin sulit tersembuhkan. Mereka yang hilang selama konflik, juga tak mungkin kembali, meskipun rindu tiada henti tiap hari dari keluarga yang ditinggalkan.

***

Jika diteliti kembali, maka pada masa konflik bersenjata dulu, setidak-tidaknya terdapat tiga hal penting mengenai Aceh, yang sebagian di antaranya memiliki implikasi sangat panjang dan luas sampai dengan sekarang ini. Ketiga hal tersebut adalah masalah pelanggaran HAM, kondisi kemanusiaan (humaniter) di daerah-daerah konflik, dan proses dialog sebagai upaya penyelesaian secara damai konflik Aceh.

Sebelum dijelaskan tentang masalah HAM, di sini diberi sedikit gambaran tentang kondisi kemanusiaan yang pernah dialami oleh masyarakat. Sebagaimana sedikit dinukilkan di atas, konflik bersenjata telah mengakibatkan istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, orang tua kehilangan anak, anggota masyarakat kehilangan rumah karena dibakar, ribuan orang harus mengungsi, anak-anak

tidak dapat bersekolah dengan baik dan lancar, tak kurang pula orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, atau tidak lagi dapat berusaha dengan baik karena kondisi tak mengizinkan. Segmen masyarakat yang paling menderita lahir batin adalah para pengungsi, khususnya yang ada di Aceh Timur dan Aceh Utara. Kala itu, pemerintah tampaknya tak mampu menangani dengan baik persoalan-persoalan pengungsi itu, sehingga dalam konteks HAM, pemerintah sebenarnya berpotensi pula untuk melanggar HAM para pengungsi. Sebagai anggota masyarakat, mereka memiliki beberapa hak inti, yang dalam keadaan apapun tidak boleh dicabut (nonderogable rights), misalnya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, dan sebagainya. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak itu. Jadi, manakala kewajiban itu tidak disanggup dijalankan, maka pemerintah dapat dituduh melakukan pelanggaran HAM (by ommission). Akan halnya mengenai dialog untuk perdamaian, pemerintah dan GAM memang menunjukkan kemauan yang sangat tinggi untuk mengakhiri konflik atau setidak-tidaknya mengelola konflik agar bisa meminimalisir kekerasan. Tergantung dari sisi mana kita melihat, ada yang mengatakan bahwa pengelolaan konflik adalah salah satu tugas yang paling sulit dan rumit yang bisa diemban manusia. Hal ini khususnya berlaku untuk bentuk-bentuk konflik yang sudah sangat mengakar, sudah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan objek sengketa menyangkut hal-hal yang sifatnya ideologis, identitas, dan penguasaan wilayah.

Dalam kasus Aceh, tekanan-tekanan baik internal maupun eksternal telah mampu menggiring wakil-wakil RI dan GAM untuk maju ke meja perundingan. Kedua pihak tidak dapat menafikan kecenderungan global, memberikan dukungan yang signifikan bagi upaya penyelesaian konflik atau sengketa secara damai (peaceful solution). Ditengahi oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue

(HDC), kedua pihak yang sedang bertikai sepakat untuk menandatangani Joint Understanding on Humanitarian Pause

for Aceh (Jeda Kemanusiaan), yang mulai efektif berlaku

pada 2 Juni 2000. Namun realitas kemudian menunjukkan bahwa Jeda Kemanusiaan tidak menghasilkan sesuatu yang monumental bagi upaya peredaan konflik di Aceh. Selama Jeda Kemanusiaan I dan II (2 Juni 2000 – 15 Januari 2001) ketegangan dan kekerasan tetap terus terjadi dan telah mengakibatkan jatuhnya korban yang tak sedikit. Mobilisasi dana untuk bantuan kemanusiaan---tujuan kedua Jeda Kemanusiaan---juga jauh di bawah harapan. Demikian pula tujuan yang ketiga Jeda Kemanusiaan, yaitu untuk mendapat dukungan atau kepercayaan publik kepada kedua pihak dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan secara damai, tidak terwujud sebagaimana diharapkan.

Jeda Kemanusiaan kemudian berganti menjadi

MoV---moratorium of violence (penghentian kekerasan). Belajar

dari kegagalan Jeda Kemanusiaan, banyak orang percaya bahwa MoV dengan masa berlaku satu bulan (14 Januari–14 Februari 2001) akan berdampak positif bagi penyelesaian konflik. Ternyata, kekerasan-kekerasan di daerah-daerah konflik tak pernah reda. Dengan tetap difasilitasi oleh HDC, kedua pihak yang bertikai kemudian menyetujui sebuah lembaga baru, bernama Damai Melalui Dialog (peace through

dialog—DMD).

Ada beberapa keputusan besar yang dibuat kedua pihak ketika lahir MoV dan DMD. Pertama, terjadinya pertemuan berkala antara level tertentu komandan pasukan RI dan GAM. Kedua, sebagai hasil pertemuan itu, disepakati adanya Zona Damai (peace zone), yaitu Aceh Utara dan Bireun. Namun, DMD mengalami nasib sama dengan MoV dan Jeda Kemanusiaan. Kontak senjata tetap berlangsung, kesepakatan Zona Damai tidak dipatuhi, rumah-rumah penduduk dirusak atau dibakar, bom ditanam di berbagai tempat, gelombang pengungsian terus terjadi; semuanya adalah rangkaian keadaan yang tak pernah dibayangkan orang sebelumnya. Pemerintah Pusat

akhirnya memutuskan untuk menetapkan keadaan Darurat Militer untuk Aceh yang dikemudian dilanjutkan dengan Darurat Sipil.

Kebijakan politik pemerintah pusat sebagaimana disebutkan di atas, menimbulkan banyak masalah di lapangan, utamanya terkait dengan penegakan hukum dan HAM, melengkapi kondisi buruk tahun-tahun sebelumnya. Gambaran singkatnya mengenai HAM adalah sebagai berikut: (a) kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) belum diselesaikan secara adil berdasarkan pada kaedah-kaedah hukum nasional dan internasional; (b) program pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM tidak dilaksanakan secara maksimal; (c) kasus-kasus pelanggaran HAM pasca DOM---sebagai akibat dari konflik bersenjata----belum diselesaikan secara hukum.

Tapi keadilan terasa begitu jauh dan sulit digapai. Kasus-kasus semasa operasi militer (DOM) hilang ditiup angin. Demikian juga berbagai indikasi pelanggaran HAM sejak Agustus 1998 sampai dengan tahun 2010, terabaikan penyelesaiannya. Tak ada penyelidikan terhadap kasus simpang PT KKA Krueng Geukuh Aceh Utara, tidak juga diketahui oleh publik bagaimana akhir proses hukum kasus pembunuhan tiga relawan RATA yang terjadi di Blang Mangat Aceh Utara dulu, atau investigasi kasus pembunuhan Tgk. Al-Kamal dan Suprin Sulaiman di Aceh Selatan, sekedar menyebut beberapa contoh.

***

Apa sebenarnya yang terjadi sehingga berbagai kasus pelanggaran HAM itu tidak pernah terselesaikan secara tuntas? Berikut ini adalah beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, berkembangnya pandangan bahwa apa yang terjadi pada masa DOM, atau masa sesudahnya bukanlah kasus-kasus pelanggaran HAM. “Kasus-kasus-kasus itu merupakan ekses

dari pelaksanaan tugas negara dalam mengatasi persoalan keamanan di Aceh,” demikian kurang lebih pernyataan Try Sutrisno, di hadapan anggota DPR-RI Pansus Aceh pada Desember 1999, yang disiarkan secara luas oleh siaran televisi. Untuk menambah bahwa jawaban-jawaban di atas menjadi sebuah pola tersendiri bagi aparatur pemerintah, terlihat lagi saat Wiranto dan beberapa jenderal lainnya diminta keterangan oleh DPR-RI awal Mei lalu tentang dugaan keterlibatan mereka dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim. Wiranto mengatakan dirinya tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Timtim, sebab operasi di Timtim adalah sebuah tugas negara, dan merupakan keputusan politik resmi pemerintahan pada masa itu.

Tentu saja harus ada koreksi yang mendasar atas pola-pola yang demikian itu. Koreksinya adalah bahwa setiap pelaksanaan tugas, apapun tugas itu, tersimpan dalam dirinya potensi pelanggaran atau penyimpangan dari tugas. Ini berlaku pula bagi tugas-tugas yang disebut sebagai tugas negara; sangat terbuka kemungkinan pengemban tugas (sengaja atau tidak) terseret kepada tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Itu sebabnya mengapa, seperti diakui sendiri oleh kalangan militer, prajurit atau aparat yang ditugaskan melakukan operasi selalu dibekali pengetahuan tentang HAM dan sosial kemasyarakatan. Juga pedoman-pedoman kepada prajurit yang bertugas di lapangan.

Menghindari diri dari pelanggaran HAM bukanlah sebuah pekerjaan gampang, khususnya saat sudah berada dalam sebuah suasana yang penuh dengan ketegangan, lelah fisik dan mental, hingga berakibat demoralisasi pasukan. Namun, secara hukum tetap saja semua itu tidak menjadi

alasan pemaaf, yang artinya harus ada proses hukum yang

adil terhadap tersangka pelanggaran HAM.

Kedua, minimnya pemahaman tentang apa

sesungguhnya arti atau makna pelanggaran HAM itu. Mana yang melanggar HAM, mana yang tidak, kapan suatu pelanggaran HAM disebut telah terjadi, atau apa perbedaan

antara melanggar kriminal biasa dan melanggar HAM, merupakan hal-hal yang tidak semua orang memiliki jawabannya. Dalam realitas sehari-hari, pemahaman yang berkembang selalu dalam arti “melakukan sesuatu.” Jika motif melakukan sesuatu itu tidak ada, atau tidak terbukti, atau karena merupakan ekses dari pelaksanaan tugas, maka dianggap tak ada pelanggaran HAM, dan tidak ada pula orang yang harus diminta pertanggungjawabannya. Ini juga perlu dikoreksi; bahwa pelanggaran HAM sebenarnya dapat terjadi dengan dua cara. Yaitu dengan melakukan sesuatu

(by commission), dan dengan tidak melakukan sesuatu (by

ommission). Jenderal Wiranto, dalam kasus Timtim sebagai

misal, memang tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan di Timtim, tetapi Komnas HAM menemukan fakta bahwa Wiranto tahu mengenai keadaan di Timtim namun tidak melakukan upaya pencegahan apapun.

Sering juga dipahami bahwa pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara, dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada negara-lah terletak kewajiban melindungi hak-hak warga negara. Berbagai konvensi internasional HAM meletakkan kewajiban pertama dan utama pada negara untuk melindungi HAM warga negara. Namun, ada sebuah pandangan lain yang menyebutkan bahwa pelaku pelanggaran HAM bisa dua pihak: state actor (aparatur negara) dan nonstate actor. Pandangan lain ini menegaskan kepada kita, bahwa mereka yang bukan aparatur negara juga dapat dipandang melanggar HAM. Namun ada prasyarat, misalnya memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, atau dapat memaksa pihak lain membuat kebijakan-kebijakan menurut keinginan nonstate actor itu. Dalam kondisi konflik bersenjata atau perang, maka pihak lawan yang bukan aparatur negara, juga tidak terbebas dari tuduhan melanggar HAM, misalnya karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa mulai dari Protokol I sampai IV.

kebijakan politik yang paripurna untuk menyelidiki tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM meskipun fakta-fakta pelanggaran HAM atau konsep-konsep pelanggaran sudah diketahui. Di sini, pemerintah disebut sebagai unwilling

(tidak memiliki keinginan) untuk mengusut dan mengadili pelanggar HAM, misalnya dengan alasan akan membuat citra negara atau korps menjadi rusak. Dengan kata lain, dengan menutup berbagai fakta, maka tak ada pandangan jelek atas negara. Ini juga harus dikoreksi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatakan yang sebaliknya, bahwa citra negara menjadi baik atau positif di mata dunia jika negara menghilangkan praktek-praktek impunity (membiarkan pelanggar HAM tak tersentuh hukum), menegakkan hukum, respek kepada HAM dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Keempat, negara tidak mampu (unable) menuntaskan pelanggaran HAM. Ketidakmampuan itu bisa dalam berbagai wujud. Misalnya tidak adanya landasan hukum bagi pengambilan tindakan, atau ada landasan hukum, namun sumberdaya pelaksana berkualitas rendah. Bisa juga terjadi, landasan hukum dan sumberdaya tersedia secara memadai, namun prasarana pendukung lainnya, misalnya gedung pengadilan tidak ada. Atau ada gedung pengadilan, namun tidak ada hakim, seperti yang terjadi di Aceh pada masa sekarang ini. Ini memberikan kontribusi tertentu pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi, sebuah kesepakatan yang ditujukan bagi berfungsinya kembali lembaga-lembaga peradilan sangat perlu dipikirkan.

Sangat mungkin, ada beberapa lagi sebab-sebab lain mengapa tidak ada penuntasan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya, ada korban, namun tidak diketahui siapa pelakunya meskipun sudah dicoba cari, antara lain dengan petunjuk dari korban. Atau ada korban, namun korban tidak mau memberikan testimoni, misalnya karena takut pada ancaman. Atau sudah diketahui pelakunya, namun lemah segi pembuktian, sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut, atau jika ada proses maka pelaku dibebaskan

oleh pengadilan.

Beberapa waktu belakangan ini, berkembang berbagai wacana tentang bagaimana masyarakat mesti bersikap terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Aceh. Apakah akan dipakai pendekatan hukum atau pendekatan politik? Dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM misalnya, ada lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut UU tentang KKR.

Sesungguhnya masyarakat ini hidup normal, namun pada saat yang sama kita dihadapkan pada kebutuhan mencegah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Maka yang dibutuhkan, misalnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh, adalah tegaknya the rule of law, bukan the rule of the ruler. Mungkinkah bandul jam bergerak ke arah itu? Tentu sulit sekali. Kita tidak yakin, terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (past human rights

abuses), hak-hak korban semisal the victim’s rights to know

(hak untuk tahu), the rights to justice (hak untuk keadilan), tak dapat dipersembahkan kecuali ada keinginan negara untuk mengingat bahwa kekuasaan negara telah disalahgunakan di masa lalu untuk melanggar hak-hak warganya (state’s duty to

remember).

***

Pemaparan di atas memberikan suatu pengertian bahwa persoalan- persoalan HAM di Aceh, meskipun konflik sudah berakhir, masih jauh dari selesai dan menyisakan banyak pekerjaan bagi berbagai pihak, terutama pemerintah yang mengemban tanggung jawab utama untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM para rakyatnya. Kita semua diingatkan kembali mengenai tugas-tugas tersebut, dengan juga tidak mengecualikan tanggung jawab dan peran masyarakat juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks “mengingat” itulah buku yang berjudul “Fakta

Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 – 2005” dihadirkan ke depan sidang pembaca. Buku ini dibagi ke dalam empat bagian.”

Pada Bagian I disajikan sejarah-sejarah awal eksistensi Aceh sebagai sebuah negeri yang berdaulat yang kemudian terlibat perang mempertahankan diri melawan Portugis pada abad ke-15, sampai kepada masa kejayaan Aceh pada awal abad ke-16. Pada masa sesudah itu Aceh mengalami kemunduran, sehingga akhirnya Belanda yang ingin menaklukkan Aceh mengumumkan perang. Dalam sejarah, inilah sebuah perang yang berlangsung sangat lama, dimulai pada 1873 dan baru berakhir pada tahun 1942. Dalam rentang waktu yang demikian, sekitar 10.000 tentara Belanda tewas, namun Aceh tetaplah menjadi negeri yang tak sepenuhnya dapat ditaklukkan oleh Belanda.

Bagian ini juga menjelaskan bagaimana Aceh setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagaimana sudah saya nukilkan pada bagian terdahulu, di dalam bagian awal buku ini dijelaskan juga perkembangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah pemberontakan DI/TII di bawah kepemimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh yang ingin menjadikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Babakan selanjut yang diulas pada bagian I ini adalah pergolakan politik ketika Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka yang mendorong pemerintah pusat melakukan operasi militer, namun pada saat yang sama juga dilakukan upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai pada tahun 1999-2001. Upaya ini gagal, sehingga pemerintah pusat menetapkan status Darurat Militer dan Darurat Sipil untuk Aceh. Pada masa ini, TNI/Polri mengklaim telah berhasil menewaskan dua ribu lebih orang GAM. Semua kebijakan yang berakibat pada pelanggaran HAM di berbagai tempat itu berakhir ketika gempa bumi dahsyat dan tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Menyusul bencana ini, pemerintah pusat dan GAM memutuskan untuk melanjutkan kembali upaya

penyelesaian konflik secara damai, yang berakhir dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Pada Bagian II yang diberi judul “Fakta-Fakta Kekerasan 1989–2005” disampaikan data kekerasan di Aceh dalam rentang waktu sejak 1989–2005. Bagian ini dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pemberlakuan operasi miiliter di Aceh atau dikenal luas dengan masa (Aceh) sebagai DOM (Daerah Operasi Militer), fase darurat militer, dan fase darurat sipil. Dalam memori orang Aceh, tahun 1989 adalah di mana kehidupan masyarakat di beberapa wilayah menjadi seperti kisah seseorang yang masuk ke dalam gua gelap tiada berujung, di mana kehidupan bisa berhenti secara tiba-tiba. Sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh GAM, pemerintah pusat melancarkan operasi militer di daerah-daerah basis GAM. Operasi penumpasan itu sebenarnya bukan sebuah operasi baru, sebab sebelumnya pemerintah juga telah melakukan penumpasan terhadap apa yang disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Namun operasi militer tahun 1989 dan operasi-operasi pada masa sesudahnya, berdampak sangat luas kepada masyarakat, utamanya yang berada di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Masa-masa itu disebut dengan masa DOM. Dalam benak orang Aceh, DOM menjadi sebuah ringkasan yang menakutkan, menimbulkan trauma fisik dan psikis sekaligus.

Selanjutnya pada bagian ini dikemukan pula kejadian-kejadian besar yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, disertai dengan jumlah korban yang meninggal atau hilang, atau yang mengalami penyiksaan dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Pada tahun 1990, tercatat misalnya kejadian di Desa Raya Sangeu, Kecamatan Pidie, dan di Desa Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Berikutnya kejadian di Desa Pulo, Tunong Are, yang juga masih di Kabupaten Pidie yang berlangsyng tahun 1992. Keadaan yang sulit pada masa itu sebenarnya dicoba suarakan oleh media massa internasional, nasional, dan lokal. Di satu pihak, kontribusi media massa memang tak banyak

berpengaruh kepada pengambil kebijakan, namun di pihak lain media massa cetak dan elektronik berhasil menyajikan kepada dunia mengenai berbagai hal yang terjadi di Aceh.

Setelah serangkaian kampanye panjang dari berbagai kelompok masyarakat, dan bertepatan dengan terjungkalnya Soeharto dari kekuasaan pada Mai 1998, Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan mencabut status Aceh sebagai DOM (orang kemudian menyebutnya dengan “mencabut DOM”). Pada bagian ini dinukilkan secara kronologis proses pencabutan DOM tersebut dalam bentuk suatu matrik, sehingga pembaca lebih mudah mendapatkan pemahaman dari sekuel yang satu ke sekuel yang lain.

Di Bagian II ini selanjutnya diuraikan mengenai keputusan Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Darurat Militer (DM) dan Darurat Sipil (DS) untuk Aceh. Ini merupakan sebuah mimpi buruk, setelah sebelumnya rakyat Aceh merasa lega dengan pencabutan DOM. Megawati, Presiden RI mengeluarkan Kepres No. 28 Tahun 2003 tanggal 19 Mai 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui keputusan tersebut, Megawati kemudian mengirim puluhan ribu tentara ke Aceh untuk menumpas GAM yang saat itu diperkirakan sekiar 5.300 orang dengan kekuatan 2000 pucuk senjata api. Dan sebagaimana lazimnya perang, maka korban pun berjatuhan, demikian juga pelanggaran HAM. Mengutip laporan Human Rights Watch (HRW), saat itu banyak terjadi eksekusi di luar pengadilan (extrajudicial killing), penghilangan secara paksa

(force disappearance), pemukulan (beating), penangakapan

dan penahanan secara sewenang-wenang (arbitrarily arrest

and detention), serta pembatasan atas kebebasan bergerak.

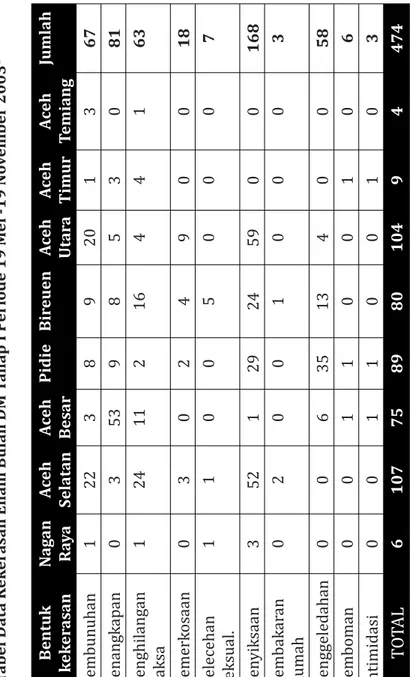

Menariknya, untuk melengkapi laporan itu, dalam buku disajikan juga table mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang pernah didokumentasikan oleh HRW. Data kuantitatif ini sangat membantu pembaca untuk memahami keadaan nyata di lapangan dalam kaitannya dengan HAM. Data

kuantitatif itu menyajikan kekerasan atau kejadian dalam dua periode waktu, yaitu 19 Mai–19 November 2003, dan 19 November 2003–19 April 2004. Sebagaimana diketahui, setelah DM berakhir, pemerintah Megawati memberlakukan DS yang tahapan pertamanya dimulai April dan berakhir 18 November 2004, dan tahapan ke dua mulai dari 18 November 2004 sampai dengan 18 Mai 2005. Pada masa ini, masyarakat sipil menjadi korban terbanyak, mencapai 248 jiwa baik dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan, maupun dalam kasus penculikan dan penangkapan. Korban jiwa juga jatuh di pihak GAM dan TNI yang melakukan operasi penumpasan GAM. Namun, DS berakhir saat Aceh dilanda gemba besar dan tsunami raksasa pada 26 Desember 2004. Banyak pendapat bahwa di balik korban jiwa yang sampai ratusan ribu jumlahnya, bencana itu juga merupakan rahmat terselubung; pihak RI dan GAM melanjutkan kembali perdamaian untuk membangun Aceh yang sudah porak-poranda karena bencana tersebut.

Masih pada bagian II ini, kepada pembaca disajikan juga hal-hal yang terkait dengan komitmen pihak RI dan GAM melalui perdamaian di Helsinki. Isu HAM jelas menjadi penting dalam perundingan tersebut, dan dicapai kesepakatan bahwa Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan didirikan di Aceh. Atas dasar perintah MoU Helsinki, dibuat pula sebuah undang-undang baru untuk Aceh yaitu UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana ditegaskan kembali mengenai pembuatan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh melalui sebuah qanun. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, pendirian KKR itu terhambat karena pendirian itu harus dikaitkan dengan keberadaan KKR nasional, yang UU-nya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya qanun KKR belum diajukan oleh eksekutif kepada legislatif sampai dengan awal tahun 2011 ini. Nasib yang sama dialami oleh Pengadilan HAM yang juga belum didirikan oleh pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 11/2006.

Pada halaman-halaman lain dari Bagian II ini dijelaskan bahwa penanganan korban konflik belum optimal. Namun upaya-upaya tetap dilakukan, termasuk memberikan dana reintegrasi kepada mantan GAM dan dana diyat kepada korban konflik. Hanya saja, di sini sana terdengar laporan mengenai ketidakadilan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut, terutama kepada para korban pada masa konflik. Juga dinukilkan di sini mengenai penanganan perempuan korban konflik, namun masalah ini tidak disajikan secara panjang lebar. Bagian II ini ditutup dengan penyajian data kuantitatif mengenai tindak kekerasan yang sempat dicatat oleh KontraS Aceh. Data ini terasa sangat membantu membaca memahami ragam kasus pelanggaran HAM dalam rentang waktu 2004-2005.

Bagaimana sesungguhnya nasib para korban konflik atau korban pelanggaran HAM? Penderitaan seperti apa yang mereka alami, dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Jawaban dari pertanyaan ini sebagian besar disajikan pada Bagian III buku ini yang diberi judul “Kesaksian Korban Pelanggaran HAM”. Sesuai dengan judulnya, di sini pembaca misalnya dapat mencermati kasus-kasus pelanggaran HAM di Ara Kundo, Idi Cut, Aceh Timur, tragedi di Gedung KNPI Lhokseumawe.

Kasus Ara Kundo itu, dari pemaparan para korban, memang menggetarkan. Suatu malam, setelah selesai ceramah, tentera melakukan serangan dengan menggunakan senjata api terhadap warga masyarakat. Diperkirakan, serangan itu ada kaitannya dengan sweeping yang dilakukan oleh sejumlah orang sipil pada 3 Januari 1999 di Lhok Nibong, dan dengan isi ceramah yang terkait dengan perjuangan Aceh Merdeka, suatu keterkaitan yang diakui sendiri oleh AP (salah serang korban), yang bertindak sebagai penceramah pada malam tersebut. Sebanyak tujuh orang tewas dalam serangkan pada 3 Februari itu, dan mayat ke tujuh orang tersebut ditemukan di Sungai Ara Kundo. Dalam kasus ini, keadilan tak pernah ditegakkan, kerugian jiwa dan harta tak

pernah mendapat perhatian sebagaimana semestinya. Jika kita teliti dengan seksama, kasus Ara Kundo ini suatu saat dapat ditelusuri kembali untuk memungkinkan keadilan berpihak kepada orang-orang yang mencarinya.

Tragedi KNPI yang diulas pada Bagian III ini bermula dengan demonstrasi massa yang dihadang oleh tentara yang menyebabkan meninggalnya beberapa pendemo serta puluhan lainnya luka-luka. Di sini MD (salah seorang korban) mendapat penyiksaan sebab dituduh sebagai penggerak massa. Dia mengalami penyiksaan di bagian mata dan kaki bersama dengan beberapa tahanan lain, selama beberapa hari. MD merasakan bahwa dia tak mendapat bantuan yang setimpal dibanding penderitaan yang sudah dia alami di gedung KNPI pada tahun 1999 itu. Masih dalam kaitannya dengan peristiwa di Gedung KNPI, dalam buku ini dipaparkan pula pengalaman korban lainnya, bernama US yang juga mengalami penyiksaan. Dia bernasib sama dengan MD, tak mendapat kompensasi yang memadai dari pemerintah sampai dengan saat ini. Kisah lain adalah kisah yang dialami oleh DW, yang suaminya tewas dalam hubungannya dengan kejadian di gedung KNPI tersebut. Lagi-lagi dia mengeluh mengenai kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepadanya.

Pada bagian selanjutnya disajikan keberadaan Pos Sattis Billeu Aron, penyiksaan di Rumoh Geudong, pemerkosaan di Bukit Haru, pembantaian di Kanis Gonggong, dan tragedi Jamboe Keupok. Pada masing-masing bagian ini pembaca dapat mencermati dampak yang muncul dari setiap kejadian, yang rata-rata sangat menyedihkan. Konflik kadang kala memang tak pandang bulu dalam memilih korbannya. Orang tak bersalah kehilangan nyawa, atau hilang tak tentu rimba, keluarga yang ditinggalkan juga hidup menderita. Sebagian mereka tak tahu mengapa mereka harus mengalami kepahitan hidup yang tak terhingga itu. Ada yang berusah tegar, namun tak kurang pula yang kemudian kalah dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang mengelilingi mereka.

Pada Bagian IV yang diberi judul “Pemenuhan Hak Korban” diulas hal-hal yang terkait kenyataan mengenai rendahnya perhatian terhadap korban pelanggaran HAM pada masa sesudah perdamaian terjadi di Aceh. Dipaparkan bahwa di samping melalui jalur hukum, harapan banyak diarahkan kepada KKR. Namun ini memang menimbulkan masalah tersendiri; kontruksi mengenai KKR dalam MoU Helsinki dan dalam UU No. 11/2006 dikaitkan dengan KKR Nasional yang diatur dalam UU No. 27/2004, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan pada bagian ini bahwa jauh sebelum itu telah dilakukan berbagai upaya untung membantu korban, dan KKR merupakan salah satu mekanisme yang sangat ditunggu-tunggu. Namun KKR ini tetap belum terwujud sampai dengan awal tahun 2011.

***

Dapat dipastikan bahwa buku ini lahir dari sebuah kerja keras penuh komitmen para pihak yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini Koalisi NGO HAM. Pengalaman menunjukkan bahwa menghimpun data pelanggaran HAM dalam rentang waktu yang lama, bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun ketidakmudahan itu ternyata tak menyurutkan tekad Koalisi NGO HAM untuk mempublikasikan data yang pernah mereka dokumentasikan, dengan niat utama adalah agar orang-orang tidak begitu saja melupakan kondisi HAM di Aceh yang pernah berada dalam situasi yang sangat buruk dan memprihatinkan.

Harapan harus selalu dipelihara bagi perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Dunia tak akan pernah memberi tempat bagi pihak-pihak yang diduga terlibat melanggar HAM. Perumpamaannya, lari ke ujung dunia sekalipun, akan tetap dicari. Negara-negara atau pihak-pihak yang melecehkan HAM, akan mengalami pengucilan, khususnya secara politik dan ekonomi, dua bidang yang dapat membuat suatu negara mundur puluhan tahun ke belakang jika terkena embargo.

Saat ini, pemerintah dan masyarakat negara-negara maju, semakin tersadarkan betapa perlunya mereka memberi perhatian kepada orang-orang yang tertindas HAM-nya. Ini pula yang mendorong, misalnya, banyaknya perhatian orang atau pihak luar negeri, terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Dalam kondisi sebuah negara unwilling dan unable

dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka mekanisme internasional pada akhirnya akan berlaku atas negara tersebut. Masyarakat dunia akan mendorong PBB untuk turun tangan. Dulu, hal ini hampir terjadi terhadap kasus pelanggaran HAM di Timtim. Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Mari Robinson, melakukan kunjungan ke Jakarta dan bicara serta mendesak pemerintah RI agar mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timtim. Jika tidak diadili, maka PBB akan menggunakan mekanisme yang ada untuk mengadili sendiri kasus Timtim tersebut. Hal ini kemudian tidak terjadi, sebab Jaksa Agung kemudian melaksanakan proses hukum terhadap belasan orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di calon negara baru itu.

Informasi-informasi mengenai pelanggaran HAM diterima PBB dari berbagai sumber, terutama tentu saja dari badan-badan khusus PBB pemantau HAM, dalam bentuk komite-komite. Kontribusi berbagai organisasi nonpemerintah juga tak kalah pentingnya bagi upaya memberi keadilan kepada para korban, atau bagi tegaknya hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM. Sejumlah LSM di Aceh telah secara intensif melakukan kampanye pada level nasional dan internasional. Sayang sekali, tak ada satu pun kasus yang berhasil terangkat, misalnya sampai dengan dilakukannya persidangan, baik dengan menggunakan mekanisme hukum nasional maupun mekanisme atau standar HAM internasional.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa negara harus menaruh perhatian serius terhadap past human rights abuses,

tekad baru untuk mempersembahkan keadilan kepada yang berhak. Seperti masyarakat yang dinamis, demikian pula perkembangan tentang HAM. Aparatur, mau tidak mau, mesti mencermati dengan baik seluk beluk HAM. Dalam bertindak, mesti memperhatikan keabsahan (landasan hukum), kebutuhan, proporsionalitas, etika dan sosial budaya. Perilaku yang bertentangan dengan HAM, sudah jelas tidak akan mendapat penghormatan dari masyarakat nasional dan internasional. Juga harus selalu terbangun kesadaran bahwa kritik-kritik atas pelanggaran HAM merupakan kritik konstruktif bagi pembentukan citra sebuah negara. Ornop sendiri merupakan sebuah lembaga yang sangat dinantikan karya nyatanya. Memperbaiki kualitas, dengan demikian, menjadi sebuah kewajiban, dalam rangka menuju ke sebuah entitas yang menghargai HAM dan hukum serta demokrasi. Jika tidak demikian, tak akan pernah ada kasus pelanggaran yang selesai dengan tuntas, dan itu artinya para korban pelanggaran ibarat pungguk merindukan bulan.

Sekilas Perang Panjang

t

PENDAHULUAN

Penandatanganan kesepakatan damai, 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah titik akhir dari sebuah kisah perang di Aceh yang telah berlangsung lama. Konflik itu adalah episode terakhir dalam lintas sejarah Aceh yang telah lelah hidup dalam suasana perang.

Babakan sebelumnya teramat panjang dan telah menimbulkan ribuan korban. Sejak kolonial Belanda memproklamirkan perang dengan Aceh pada 1873, konflik tak berhenti di bumi serambi. Dari perang melawan penjajah sampai perang memperjuangkan keadilan melawan pemerintah. Berikut adalah sekilas catatan perang.

Aceh telah lama ada. Dalam kisah Babad Cina pada abad ke-6 Masehi, dituliskan telah ada sebuah kerajaan di bagian ujung utara Pulau Sumatra yang mereka kenali sebagai Po-Li. Kemudian naskah Arab dan India dalam kurun abad ke-9 Masehi juga mengatakan hal yang sama.

Berbanding dengan kawasan-kawasan Indonesia yang lain, Aceh merupakan daerah pertama yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar. Aceh memiliki sebuah sejarah yang lama. Aceh memainkan peranan penting dalam tranformasi yang dijalani sejak pertumbuhannya.

Marco Polo, pada tahun 1292, pernah berkisah. Saat dalam pelayaran ke Parsi dari China, dia sempat singgah di Sumatra. Dia melaporkan terdapat enam pelabuhan yang sibuk di bagian utara pulau tersebut. Termasuk diantaranya

pelabuhan Perlak (Peurelak, Aceh Timur), Samudera (Samudera Pasai, Aceh Utara) dan Lambri. Kerajaan Islam yang pertama kali tumbuh di Aceh adalah Kerajaan Perlak pada tahun 804, sekitar 100 tahun setelah pengaruh Islam di Nusantara.

Babakan perang dimulai dengan Portugis. Saat itu, negara-negara di Eropa sedang melirik wilayah perdagangan baru di Asia, mencari lada dan rempah-rempah dan membuka wilayah jajahan baru. Tahun 1511, Portugis menguasai pelabuhan Melaka, Malaysia. Aceh terdekat dengan wilayah itu, sebagai kerajaan yang sedang tumbuh besar, perlu melindungi pedagang yang umumnya muslim dari Gujarat dan Arab. Akibatnya, Aceh perlu perang untuk mengusir Portugis dari semenanjung Malaya.

Perang itu berlangsung dalam beberapa tahap. Kerajaan Demak di Pulau Jawa pernah membantu Aceh untuk mengusir Portugis. Pangeran Pati Unus memimpin bala bantuan secara langsung pada 1513. Portugis tak bergeming, bahkan tambah meraja-lela mengepakkan sayap ke seantero Nusantara. Wilayah Aceh sejauh itu memang tak terusik, masih terlalu kuat untuk ditaklukkan.

Hal ini menyebabkan, para pedagang Arab dan India memindahkan perdagangan mereka ke Aceh, yang telah menjadi kerajaan yang makmur. Aceh pun mendominasi perdagangan dan politik di utara Sumatra khususnya dan Nusantara pada umumnya.

Keadaan ini terus berlangsung, sampai Aceh mencapai puncak kejayaan kemakmuran pada tahun 1610 sampai 1640, masa Sultan Iskandar Muda dan beberapa sultan sesudahnya. Aceh aman di dalam negeri dan bahkan menjadi penjamin keamanan beberapa wilayah lain di nusantara, kekuasaannya bertambah luas.

Aceh mengalami kemunduran sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada 1641. Saat Belanda dan Inggris yang mengantikan posisi Portugis di Melaka dan Nusantara. Dengan berbagai taktik mereka mencoba memperluas wilayah

koloni perdagangannya. Pelan-pelan, dominasi perdagangan oleh Inggris dan Belanda bertambah besar. Mereka berlomba menguasai sebanyak mungkin kawasan di Nusantara. Aceh diambang perang lagi.

Sebuah kesepakatan antara Inggris dan Belanda pada 1824 telah memberi kuasa kepada Belanda, guna menguasai segala kawasan Inggris di Sumatra. Sementara Belanda akan menyerahkan segala kuasa perdagangan mereka di India dan juga berjanji tidak akan menandingi Inggris untuk menguasai Singapura.

Saat itu, Aceh masih dijamin oleh Inggris sebagai negara berdaulat dan Belanda harus mengakuinya. Sejauh itu, Belanda masih belum bisa menjamah Aceh. Mereka terus berusaha mencoba menguasai, sampai kemudian Perjanjian Sumatera tahun 1871 membatalkan jaminan Inggris itu.

Belanda leluasa dan perang pun dimaklumatkan dengan Aceh, pada Maret 1873. Pecahlah Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 ke 1942, tidak secara terus menerus. Perang paling lama yang dihadapi Belanda, merengut nyawa lebih 10.000 tentera mereka.

Dalam sejarah, Belanda tidak pernah menguasai Aceh secara penuh. Walaupun mereka mampu menguasai Kesultanan Aceh, tapi perlawanan terus dilakukan Masyarakat Aceh di bawah pemimpin mereka yang silih berganti, antara lain, Tgk Chik Di Tiro, Panglima Polem, T. Umar, Cut Meutia, Cut Nyak Dhien.

Berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh ditandai dengan pecahnya perang dunia II dan masuknya Jepang ke Aceh pada 12 Maret 1942. Prajurit Jepang bergerak cepat sampai ke daerah Gayo, Aceh Tengah. Rakyat pun menggila, melucuti senjata kesatuan-kesatuan Belanda. 28 Maret 1942, Belanda menyerah kalah di Aceh, tiga minggu setelah Batavia menyatakan takluk kepada Jepang.

Belanda hengkang. Aceh kemudian berada dalam kekuasaan Jepang. Ratusan pemuda Aceh dilatih ketentaraan. Mereka umumnya adalah angkatan muda Persatuan Ulama

Seluruh Aceh (PUSA), yang kemudian mengambil banyak kedudukan Ulee balang (turunan bangsawan, pemimpin pemerintahan) di Aceh. Kekuasaan para Uleebalang pun semakin berkurang.

14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari sekutu. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dua bulan kemudian beberapa perwira Belanda hadir ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh dijumpai dalam keadaan kacau balau, Belanda berpendapat perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah timbulnya pemberontakan.

Pendudukan itu tidak pernah terjadi, sampai Jepang meninggalkan Aceh pada Desember 1945. Sekutu masih sibuk mengurus Jawa. Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri. Sebuah pemerintahan republik didirikan dengan Gubernur pertama, Mr. Teuku Moehammad Hasan. Belanda tidak pernah lagi menembus Aceh, hingga membuat Aceh daerah yang benar-benar nyata kemerdekaannya, saat itu.

Mengawal kemerdekaan Indonesia, Aceh tercatat sebagai penyumbang dua pesawat yang menjadi cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia Airways. Tahun 1948, kala sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa, Aceh menjadi daerah penyelamat. Melalui Radio Rimba Raya di Aceh Tengah, dengung kemerdekaan Indonesia masih dipancarkan dari sana.

***

Sejarah kembali tercatat, saat Gubernur Aceh Daud Beureueh menjabat. Dia merasa Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh, dengan melakukan beberapa tindakan politik. Antaranya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh dicabut oleh Kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.

saat itu, menyala. Daud Beureueh masih sempat menghadap Soekarno, tapi patah arang. Sebagai pemimpin, Beureueh pun memukul genderang pemberontakan, 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.

Pertempuran demi pertempuran terjadi. Kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian, Ikrar Lamteh, 8 April 1957. Isinya, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.

Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh, NII. Hasan Saleh menuntut kepada Djuanda agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah Republik Indonesia. Tuntutan itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.

Daud Beureueh lalu meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Beureueh letih bergerilya, setelah satu persatu karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA).

Pemerintahan Aceh belum kuat. Saat Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin berhasil mendekati Daud Beureueh

dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat-menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata.

Dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus Istimewa. Kendati demikian, kondisi kemakmuran rakyat masih morat-marit, meski sumber minyak dan gas melimpah ruah di Aceh, setelah ditemukan pada tahun 1970.

Alasan itulah yang membuat Aceh kembali bergolak. Empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung, Hasan Tiro memimpin pemberontakan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan pada tahun 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie.

Seterusnya, terus-menerus kekacauan terjadi di Aceh. Hasan Tiro kabur ke Swedia, memimpim pemberontakan dari sana. Berbagai operasi digelar TNI di Aceh, untuk menumpas GAM. Pemberontakan tak kunjung padam.

Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dengan operasi jaring merah-nya. Berlangsung selama 10 tahun, operasi itu tercatat banyak makan korban. Pasca kejatuhan Presiden Soeharto, suara rakyat menuntut peradilan hak asasi manusia makin gencar dilakukan. 7 Agustus 1998, operasi itu dicabut.

Tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan GAM kian bergema. Selain itu, muncul juga tuntutan referendum sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintah. Tuntutan itu dimobilisir oleh para intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999.

Sejarah mencatat, aksi kolosal yang dibuat SIRA di Banda Aceh pada 8 November 1999 dihadiri kurang dari sejutaan

rakyat Aceh (sebagian sumber menyebutnya dua jutaan) dari berbagai kabupaten. SIRA yang dipimpin Muhammad Nazar berhasil memobilisasi perjuangan rakyat Aceh, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai sebuah bangsa.

Keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, PERAK, dan HANTAM, yang lahir dengan mengusung berbagai macam isu. HANTAM misalnya, mengusung isu antimiliterisme berhasil membuat sebuah aksi yang spektakuler pada tahun 2002. Aksi yang dinilai paling fenomenal itu menuntut cease-fire (gencatan senjata) antara RI dan GAM. Selain itu HANTAM dalam aksinya mengusung empat bendera, seperti bendera GAM, RI, Referendum dan Bendera PBB.

Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir dengan penangkapan semua peserta aksi HANTAM. Aksi itu memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak.

Situasi yang relatif aman tercipta setelah pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai, 9 Desember 2002 di Jenewa. Kendati bentrok terus berlanjut, tapi kuantitasnya tidak seperti dulu. Komite Keamanan Bersama (KKB), yang terdiri dari tiga pihak, Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai penengah pun dibentuk. Komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee (JSC). Komite itu diketuai oleh Thanongsuk Tuvinum, perwira tinggi asal Thailand.

9 Februari 2003, perjanjian damai itu memasuki tahap penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga lima bulan ke depan, melucuti senjata masing-masing. Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu. Masalahnya, proses perundingan kemudian gagal.

Pada Mei 2003, masa CoHA itu dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan. Para juru runding GAM, ditangkap dan dipenjara. Darurat Militer (DM) digelar pada 19 Mei

2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh, untuk menumpas GAM. Satu tahun DM, TNI mengklaim telah menewaskan 2.439 GAM, 2.003 ditangkap dan 1.559 menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422 luka-luka.

Dalam darurat itu, puluhan aktivis yang kritis ditangkap, tak sedikit pula yang harus hengkang ke luar Aceh. Salah satu yang ditangkap ketika itu, Muhammad Nazar dari SIRA.

Usai DM, status Aceh berganti menjadi Darurat Sipil (DS) pada 19 Mei 2004. Kondisi Aceh hampir tak jauh berbeda dengan masa DM. Aceh tertutup bagi dunia luar. Ratusan korban muncul, terbanyak di pihak sipil. Pemerintah tak pernah mengumumkan secara pasti, berapa jumlah korban dari sipil. Namun Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mengakui, sejak masa darurat diberlakukan sampai September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka berat dan 227 luka ringan.

Banyak kalangan meyakini, korban lebih banyak dari itu. Tak ada instansi yang punya referensi pasti berapa jumlah korban sebenarnya dalam konflik Aceh. Buktinya, ada banyak warga yang masih melaporkan saudaranya hilang, setelah perang-perang itu berkobar.

***

Perang belum usai, saat tsunami membuat sejarah baru. Bencana dahsyat tsunami membelalakkan mata warga dunia, pada jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Hampir seluruh negara besar di dunia menyatakan berkabung selama seminggu. Bahkan penjara milik Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba juga mengibarkan bendera setengah tiang.

Tercatat, sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang dan 174.000 orang hidup di tenda-tenda pengungsian.

800 kilometer jalan dan 2.260 jembatan rusak atau musnah, 693 fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur dan 2.224 sekolah rusak atau hancur. Kerugiannya, sekitar U$ 4,5 milyar.

Bencana itu, membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status DS tenggelam dengan sendirinya. Ratusan NGO asing masuk, berlomba-lomba memberikan bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Darurat Sipil diganti dengan Tertib Sipil pada 19 Mei 2005, disaat Aceh sedang membangun pasca tsunami. Kontak senjata masih terjadi di daerah-daerah, kendati dalam jumlah yang sudah minim.

Mustahil membangun Aceh kembali tanpa damai. Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM memikirkan kembali persoalan damai, agar tak banyak lagi warga Aceh mati sia-sia. Damai pun disenandungkan.

Pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan keras. Kali ini Presiden RI Bambang Susilo Yodhoyono lebih serius. Difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) perundingan antara GAM dan RI pun digelar di Helsinki, Filandia. CMI diketuai oleh bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Setelah dialog lima babak di Helsinki, perundingan mencapai kesepakatan. Perunding RI diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin dan perunding GAM diketuai Perdana Menteri-nya Malik Mahmud. Ditandatangani pada 15 Agustus 2005, kesepakatan itu dikenal dengan MoU Helsinki. Awal masa damai di Aceh.

Poin-poin MoU mendukung sepenuhnya rekontruksi Aceh pasca tsunami. Tim Pemantau Uni Eropa dan ASEAN, Aceh Monitoring Mission (AMM) dibentuk. Mereka bertugas sejak 15 September 2005, setelah sebelumnya sebuah tim persiapan memonitor keadaan sejak damai dicetuskan. Tim itu diketuai oleh Pieter Feith asal Belanda.

Tugas utama AMM, melucuti senjata GAM dan memantau penarikan pasukan TNI di Aceh. Sesuai dengan MoU, GAM

harus menyerahkan 840 pucuk senjatanya. Sementara TNI/ Polri hanya boleh menyisakan 14.700 personil TNI dan 9.100 personil Polri di Aceh.

Perlahan-lahan, damai mulai tampak setelah 29 tahun lebih konflik RI–GAM. Proses penyerahan senjata dan penarikan pasukan berakhir sampai 26 Desember 2005. Bersamaan dengan setahun tsunami di Aceh.

Perang memang selalu menimbulkan korban. Buku ini tak hendak menulis data dan fakta sepanjang perang di Aceh. Buku ini hanya mencoba merekam fakta kekerasan dan pelanggaran HAM yang tercecer sepanjang pemberlakuan status DOM di Aceh sampai perdamaian diraih.

Fakta banyaknya korban yang belum merasakan keadilan adalah pemicu menyusun laporan ini. Sesungguhnya slogan pencari keadilan masih terus mengiang. “Perdamaian tidak berarti apa-apa, tanpa keadilan buat korban.”

FAKTA KEKERASAN

DI ACEH 1989 - 2005

Kisah Awal DOM

t

Sepanjang 1989-1998, Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Status itu disandang karena Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto bermaksud untuk memberantas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan perlawanan, untuk kemerdekaan Aceh. GAM diproklamirkan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa status DOM Aceh selama sembilan tahun, Misalnya dapat dilihat dari judul buku “Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap penerapan

Status Daerah operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998, yang

ditulis oleh Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen Dinamika. Namun dokumen resmi tentang ditetapkannya DOM pada tahun 1989, tidak ditemukan.

Meski masyarakat luas mengetahui bahwa penerapan DOM dimulai sejak tahun 1989, namun jauh sebelum itu, pemerintah pusat telah melancarkan sejumlah operasi militer untuk menumpas GAM, yang ketika itu disebut dengan Aceh Merdeka (AM). Saat itu, masyarakat juga mengenal gerakan tersebut dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) sebagaimana yang dilabelkan pemerintah saat itu.

Sebelum Aceh secara resmi dinyatakan berstatus DOM dalam rentang 1989-1998, beberapa peristiwa kontak senjata telah terjadi di wilayah ini, ditandai dengan dilakukannya kampanye panjang berintensitas rendah yang bertujuan melacak anggota-anggota GAM dan menghancurkan

pemberontakannya.1

Operasi-operasi penanganan pemberontakan tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Indonesia, dulu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sejumlah operasi militer ABRI yang dilakukan di Aceh awalnya dipicu oleh timbulnya gerakan bersenjata yang disebut GPK. Meski begitu, penetapan status Aceh sebagai daerah operasimiliter tidak terlepas dari peran Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh periode 1987-1993. Hal ini terungkap dalam wawancara Ibrahim Hasan dengan Majalah Tempo, pada Agustus 1998.2 Ia membedakan gerakan yang dilakukan oleh GPK saat itu ke dalam dua kelompok, yakni GPK generasi pertama(sejak tahun 1976), dan setelah itu merupakan GPK generasi kedua.

Menurut Ibrahim Hasan, GPK generasi kedua terjadi karena penyelesaian masalah terhadap GPK generasi pertama belum tuntas. Awalnya, pemerintah saat itu mengira bahwa setelah Hasan Tiro, deklarator GAM hijrah ke luar negeri, masalah GPK generasi pertama selesai. Tapi kemudian, gerakan tersebut muncul lagi dengan melibatkan beberapa orang Aceh yang eksodus ke Malaysia dan kemudian dibawa mengikuti pelatihan militer ke Maktabah Tajurra di Libya.

“GPK generasi kedua ini --generasi pertama tahun 1976-- berbeda sekali dengan GPK generasi satu. GPK generasi kedua ini luar biasa kejam. Ganas sekali. Tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Begitu datang, mereka serbu dulu polisi, kantor-kantor polisi. Polisi ditembak mati di tengah jalan, kemudian dipotong-potong. Istrinya kemudian diperkosa.”

“Mereka itu GPK teroris. Teroris yang dilatih di Libya. Kemudian murid di SD-SD di daerah tepi pantai dipaksakan menyanyikan lagu Aceh Merdeka. Itu di Pidie. Kemudian pos-pos ABRI, polisi diserang habis. Selesai dari Pidie, 1_Ross Clarke, Galuh Wandita, Samsidar, Memperhatikan Korban: Proses Perdama-ian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi, International Centre for Transitional Jusctice, Jakarta Pusat 2008, hal. 11

2_Wawancara Prof. Dr. Ibrahim Hasan:”Yang Ganas itu GPK Generasi Kedua”, Ma-jalah Tempo Edisi 23/03-8/Agustus/1998

mereka menggilir ke Aceh Utara. Di Panton Labu, Jeunieb, di Samalanga. Kemudian di Aceh Timur, di Keude Geurubak, Peureulak. Di situ, GPK yang paling besar. Mereka memilih di situ, karena mereka mudah lari. Dari Aceh Utara juga mudah lari ke Malaysia. Pidie juga begitu. Kenapa dia tidak pilih Aceh Tengah, Aceh Barat, apalagi Aceh Selatan? Dalam kondisi seperti itulah saya panggil ABRI.”3

Secara kronologis, penetapan DOM setidaknya dapat disimak daripublikasi majalah Tempo. Di tahun 1989, muncul gerakan bersenjata yang oleh pemerintah disebut GPK. Gerakan mereka makin meningkat setelah merebut 21 pucuk senjata dan membunuh 20 prajurit ABRI yang sedang melaksanakan kegiatan ABRI Masuk Desa pada tahun 1991.

Wilayah kegiatan kelompok bersenjata itu mula-mula hanya di Aceh Utara, kemudian meluas hingga Aceh Timur dan Pidie. Menghadapi situasi ini, Gubernur Aceh waktu itu, Ibrahim Hasan, minta bantuan pasukan ABRI kepada Presiden Soeharto. “Saya mengundang putra-putra terbaik bangsa dari Jakarta untuk membantu memulihkan keamanan di Aceh,” ujar Ibrahim kala itu.

Ibrahim juga berpesan agar rakyat Aceh membantu tugas-tugas ABRI. “Beri nasi kalau mereka lapar, dan air kelapa jika mereka haus. Ibarat orang meukeurija rayuek(pesta besar) sudah tentu risikonya akan pecah piring dan gelas selusin-dua lusin, hal itu janganlah jadi soal,” kata mantan rektor Universitas Syah Kuala itu.4

Sumber lain menyebutukan, sebelum DOM ditetapkan, pemerintah telah mengupayakan pendekatan kultural dengan mengedepankan peran tokoh-tokoh agama. Namun usaha itu tidak mampu mengatasi kondisi keamanan kala itu.Hingga akhirnya pemerintah memutuskan pendekatan militer sebagai solusi penanganan keamanan di Aceh. Inilah awal dari derita masa DOM yang dialami masyarakat Aceh.5

Sumber tersebut menyebutkan juga, saat itu Ibrahim 3_Ibid

4_Ibid

Hasan sempat berkilah. Menurutnya, ia hanya melaporkan kondisi keamanan Aceh sebagaimana yang mesti dilakukan sebagai Gubernur Aceh kala itu. Hal tersebut menurutnya dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak; Muspida, ulama, pimpinan partai Golkar, serta tokoh-tokoh Aceh lainnya seperti Ali Hasjmy, Noer Nikmat (di Medan), serta mantan aktivis DI/TII seperti Hasan Saleh, yang pernah menjadi Panglima Perang DI/TII, dan Hasan Ali yang merupakan mantan Perdana Mentri DI/TII, bupati, aparat keamanan dari Kodim dan Korem.

Atas desakan Mayjen (Purn) H.R Pramono, Ibrahim Hasan melaporkan kondisi Aceh kepada Presiden Suharto. Ia menyampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan GPK saat itu tergolong ganas, mereka merupakan sisa-sisa GPK tahun 1976.

Dalam pertemuan pertama, presiden menekankan agar lebih dulu dilakukan pendekatan kultural dan kemasyarakatan. Hal itu dilaporkan Ibrahim Hasan kepada kalangan Muspida, ulama dan tokoh masyrakat. Salah satu yang kemudian dilakukan adalah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat itu diketuai Ali Hasjmy. Ia turun langsung ke daerah-daerah rawan, namun pendekatan tersebut kemudian dinyatakan gagal dan dianggap penting untuk menempuh pendekatan militer.

Mayjen (Purn) H.R Pramono sebagai Pangdam I Bukit Barisan kemudian menerapkan Operasi Jaring Merah di seluruh Aceh. Tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab terhadap pemberlakuan DOM di Aceh adalah:

Jendral (Purn) Haji Mohammad Suharto sebagai 1.

Presiden Republik Indonesia saat itu sekaligus sebagai Panglima Tertinggi dalam struktur Militer Indonesia. Jenderal (Purn) L.B Murdani, Mentri Pertahanan dan 2.

Keamanan

Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Pangab ABRI 3.

Letjen (Purn) Syarwan Hamid, Danrem 011 Lilawangsa, 4.

Jenderal (Purn) Faisal Tanjung, saat itu menjabat 5.

sebagai Komandan Seskoad di Bandung (1989-24 Juli 1992). Dalam masa jabatan sebagai Pangab (21 Mei 1993-1998) banyak mengirimkan banyak pasukan non organik di Aceh. Dalam masa jabatan sebagai Menkopolkam (1998) ia menyatakan bahwa peristiwa pembantaian di Aceh bukanlah suatu pelanggaran HAM.

Mayjen (Purn) H.R Pramono yang saat itu menjabat 6.

sebagai Pangdam I Bukit Barisan untuk wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau.

Letjen Prabowo Subianto, saat itu menjabat sebagai 7.

Komandan Intelijen (Danjen) Kopassus.

Prof. DR. Ibrahim Hasan, MBA saat itu sebagai Gubernur 8.

Daerah Istimewa Aceh (1986-1991).6

Lebih kurang sebulan setelah Ibrahim Hasan menyampaikan himbauannya tentang “meukeurija rayuek” itu, kemudiandatanglah para “undangan” Gubernur Ibrahim, terutama satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari Jakarta. Sejak itu di seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh dilancarkan Operasi Jaring Merah. Amnesti Internasional mencatat, dari tahun 1989 hingga 1992, sebanyak 2.000 orang, termasuk warga sipil dan pendukung Aceh Merdeka, dibunuh. Lebih kurang seribu warga sipil ditangkap atas dugaan mendukung Gerakan Aceh Merdeka atau karena memiliki hubungan saudara dengan anggota kelompok Aceh Merdeka. Lebih dari 50 orang diadili dan dihukum penjara 13 hingga 20 tahun, atas tuduhan subversi.7

Juli 1990, setahun sebelum Gubernur Ibrahim mengundang pasukan dari Jakarta, satuan ABRI berhasil menembak mati Yusuf A.B, seorang tokoh penting GAM. Yusuf, Gubernur Wilayah Pasee dalam struktur GAM, ditembak di kawasan Matang Seujuk, Kecamatan Baktinya, Kabupaten Aceh Utara. Operasi yang lebih intensif dilancarkan dengan 6_Ibid