UJI STANDAR KINERJA PENGELOLAAN TAMAN

NASIONAL PADA PRINSIP KELESTARIAN

FUNGSI SOSIAL BUDAYA

(Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)

ALLAN ROSEHAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Uji Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional pada Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2010

Allan Rosehan NIM. E351080145

ABSTRACT

ALLAN ROSEHAN. Test of National Park Management Performance Standard on The Principles of Socio Cultural Function Sustainability (Case Study: Mount Halimun-Salak National Park). Under Direction of ARZYANA SUNKAR and SAMBAS BASUNI.

The current National Park management did not fully take into account the socio cultural benefits sustainability, particularly for indigenous communities. Therefore the park‘s performance achievement on the aspect of socio cultural needed to be assessed by using tested management standards. The research objectives were: (1) to measure the actual verifier and assess the indicators formulated by the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (Ditjen PHKA) and Bogor Agricultural University (IPB) in Mount Halimun Salak National Park (GHSNP), (2) to analyze the validity of management performance indicators of GHSNP (3) to measure the achievement of each indicator based on a minimum standard of performance, and (4) to formulate recommendations for improving management standards. The results showed that: (1) the actual value of management performance indicators for GHSNP was good for one indicator and fair for four indicators. There were four indicators that could not be measured and assessed because they were not applicable and were site specific, (2) eight of the nine indicators which have been tested in the field were valid, (3) the achievement of performance indicators for GHSNP management on the principle of socio-cultural sustainability has achieved its minimum values and (4) the standard management of national park should be completed because field results showed that, there were difficulties measuring the verifiers and assessing the indicators. This research found that there were inconsistency on the terminology used in the standards, lack of operational definition, difficulty in using the norm, and verifier inappropriate with actual condition.

Keywords: criteria, indicators, management standards, national parks, socio cultural

RINGKASAN

ALLAN ROSEHAN. Uji Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional pada Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kasus Taman Nasional Gunung Halimun salak). Dibimbing oleh ARZYANA SUNKAR dan SAMBAS BASUNI.

Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia diwujudkan dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi. Taman Nasional (TN) merupakan jenis kawasan konservasi dengan luasan terbesar, yaitu mencapai 16.347.757,64 ha atau 57,9% dari luas total seluruh kawasan konservasi yang ada (Dephut, 2008). Pada perkembangannya, pengelolaan kawasan konservasi termasuk TN dianggap terlalu mengedepankan aspek perlindungan dan pengawetan, sehingga memunculkan penilaian bahwa pengelolaan TN hanya terfokus pada upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dan mengabaikan fungsi pemanfaatannya dalam rangka menjamin keberlangsungan manfaat sosial budaya bagi masyarakat khususnya masyarakat adat. Oleh karena itu, kelestarian fungsi sosial budaya dijadikan salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja pengelolaan TN. Permasalahannya, belum ada standar kinerja pengelolaan TN yang teruji dan baku sebagai acuan untuk menilai kinerja TN di bidang sosial budaya. Bertolak dari hal tersebut, diperlukan suatu penelitian untuk mengujicoba standar kinerja pengelolaan TN yang dalam penelitian ini mengadaptasi standar kinerja yang telah dirumuskan oleh Ditjen PHKA dan IPB pada tahun 2004, khususnya pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam di dalam kawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur verifier dan menilai secara aktual indikator-indikator kinerja pengelolaan TN yang telah dirumuskan oleh Ditjen PHKA dan IPB pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam dalam kawasan di TN Gunung Halimun Salak (TNGHS), (2) menganalisis validitas indikator-indikator kinerja pengelolaan TNGHS; (3) mengukur capaian kinerja setiap indikator pengelolaan TNGHS berdasarkan standar minimal kinerjanya dan (4) merekomendasikan perbaikan standar pengelolaan TN. Penelitian dilakukan di kawasan TN Gunung Halimun Salak, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi pada bulan Desember 2009 hingga Februari 2010. Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kampung Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Pengukuran verifier dilakukan secara deskriptif. Penilaian indikator aktual dilakukan dengan mensintesis verifier pada tiap indikator agar dapat disimpulkan norma atau baku mutunya. Berdasarkan deskripsi norma hasil rumusan Ditjen PHKA dan IPB tersebut ditetapkan nilai kinerja indikator dengan skala intensitas baik sekali, baik, sedang, jelek dan jelek sekali. Validitas setiap indikator kinerja dalam penelitian ini dikonstruksikan berdasarkan kesesuaian indikator dengan kondisi obyektif di lapangan yang telah diukur dan dinilai sebelumnya. Analisis terhadap tingkat validitas indikator akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan empat kategori yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, yaitu: kategori pertama: indikator sesuai dengan kondisi obyektifnya di lapangan dan

mencerminkan hubungan; kategori kedua: indikator sesuai dengan kondisi obyektifnya di lapangan namun tidak mencerminkan hubungan; kategori ketiga: indikator tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya namun mencerminkan hubungan; dan kategori keempat, indikator tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya dan tidak mencerminkan hubungan. Pengukuran capaian kinerja setiap indikator dilakukan untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar minimal kinerjanya. Analisis capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan membandingkan Nilai Indikator Aktual setiap indikator dengan Nilai Baku Minimumnya sesuai tipologi TN. Apabila nilai indikator aktual kinerja pada suatu indikator lebih besar atau sama dengan nilai baku minimumnya, maka unit manajemen tersebut telah memenuhi standar minimal kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut, demikian berlaku sebaliknya. Rekomendasi perbaikan standar pengelolaan TN dirumuskan berdasarkan hasil pengujian di lapangan dan argumentasi yang merujuk pada peraturan perundangan dan literatur terkait seperti panduan (guidelines) tentang sejumlah metode penilaian keefektivan pengelolaan kawasan konservasi yang disusun oleh Leverington et al. (2008) dan acuan generic kriteria dan indikator CIFOR (Prabhu et al. 1999).

Berdasarkan hasil pengukuran verifier dan penilaian indikator disimpulkan bahwa 1 indikator mempunyai Nilai Indikator Aktual (NIA) baik, yaitu indikator zonasi telah mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual, sedangkan 4 indikator lainnya mempunyai NIA sedang, yaitu: (1) indikator berkembangnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal, (2) indikator tersedianya system manajemen yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dan TN, (3) indikator tersedianya tenaga professional di bidang sosial budaya dan (4) indikator tersedianya alokasi dana untuk mengatasi permasalahan sosial budaya. Empat indikator lainnya tidak dinilai karena berdasarkan pengujian di lapangan ditemui fakta adanya penggunaan istilah yang tidak tepat, kesulitan dalam menyimpulkan norma, dan ketersediaan data pengelolaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan data untuk melakukan penilaian kinerja. Hasil pengujian validitas indikator menunjukkan bahwa 8 dari 9 indikator (90%) valid karena masuk pada kategori pertama (sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dan mencerminkan hubungan dengan kriteria). Satu indikator yang disimpulkan tidak valid adalah indikator terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual. Analisis capaian kinerja indikator menunjukkan bahwa 5 indikator yang dinilai memiliki Nilai Indikator Aktual (NIA) yang sama besar dengan Nilai Baku Minimum (NBM)-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang dinilai telah memenuhi standar minimal kinerjanya.

Hasil pengujian menghasilkan beberapa rekomendasi guna perbaikan standar pengelolaan TN sebagai berikut: (1) penyesuaian indikator terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual menjadi ―Terkendalinya konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan untuk kegiatan ritual budaya‖, (2) pendeskripsian norma dengan skala yang lebih terukur untuk indikator yang memiliki parameter kuantitatif dan (3) penyesuaian verifier pada beberapa indikator, yaitu: (a) penambahan verifier ada/tidak konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam proses penetapan taman nasional pada indikator terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual. Verifier ini penting mengingat akar konflik antara masyarakat dan taman nasional adalah

de facto sangat lemah, (b) menambahkan verifier ―ada/tidak dokumentasi kearifan lokal masyarakat yang arif dalam pemanfaatan SDA di dalam kawasan‖ pada indikator berkembangnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal, (c) menambahkan verifier ada/tidak dukungan pendanaan dari para pihak untuk menangani permasalahan sosial budaya pada indikator tersedianya alokasi dana untuk mengatasi permasalahan sosial budaya dan (d) meniadakan verifier alokasi dana untuk mempertahankan situs/benda warisan budaya pada indikator tersedianya alokasi dana untuk mengatasi permasalahan sosial budaya.

Penerapan standar pengelolaan TN setidaknya memberikan implikasi bagi pengelolaan TNGHS dalam dua hal, yaitu: (1) intensitas pengelolaan dan sistem pengelolaan data, dan (2) adaptasi pengelolaan di bidang sosial budaya. Intensitas pengelolaan dan sistem pengelolaan data dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah, yaitu: (1) mengakomodasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dipersyaratkan dalam standar kinerja pengelolaan taman nasional yang belum pernah dilakukan taman nasional, misalnya identifikasi ekosistem unik dan pengujian pemanfaatan tradisional SDA oleh masyarakat adat, (2) meningkatkan intensitas kegiatan teknis di lapangan khususnya dalam pengelolaan spesies penting dan habitatnya, memperbaiki metode monitoring dan memperbanyak plot-plot pengamatan untuk spesies-spesies penting, dan (3) melakukan pembenahan pada sistem pangkalan data yaitu dengan mengintegrasikan seluruh data hasil kegiatan teknis di lapangan yang masih terserak di tingkat resort, seksi dan balai, khususnya data hasil kegiatan monitoring spesies, data gangguan kawasan dan data penelitian agar menjadi database pada tingkat Kantor Balai.

Adaptasi pada level manajemen dilakukan melalui: pertama, pengembangan struktur organisasi yang mampu mengatasi permasalahan sosial budaya. Jika memungkinkan ada penambahan struktur tersendiri dalam organisasi taman nasional yang fokus menangani permasalahan sosial budaya, sehingga kebijakan taman nasional di bidang sosial budaya dapat dijalankan oleh staf yang kompeten dibidangnya, menjadi rutinitas organisasi dan jelas mekanisme monitoring dan evaluasinya. kedua, peningkatan kompetensi staf di bidang sosial budaya. Merujuk pada Standar Kompetensi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Asia Tenggara yang disusun oleh Appleton et al. (2003) dari ARCBC, sebagian pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian staf di bidang sosial budaya belum terakomodir dalam berbagai jenis diklat yang pernah diikuti oleh staf TNGHS. Ini berarti perlunya terobosan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan atau pengelola taman nasional untuk mengidentifikasi dan menyelenggarakan diklat yang terkait dengan bidang sosiologi dan antropologi budaya. Pada level operasional, penting dilakukan adaptasi terhadap perbedaan nilai (aturan main) dalam pemanfaatan SDA antara masyarakat dan pengelola taman nasional.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

UJI STANDAR KINERJA PENGELOLAAN TAMAN

NASIONAL PADA PRINSIP KELESTARIAN

FUNGSI SOSIAL BUDAYA

(Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)

ALLAN ROSEHAN

Tugas Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada

Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

Nasional Gunung Halimun Salak)

Nama : Allan Rosehan

NIM : E351080145

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S. Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

PRAKATA

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ―Uji Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional pada Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)‖. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi, pada Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati, Sekolah Pascasarjana, IPB.

Penelitian yang dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini bertujuan untuk menguji indikator-indikator kinerja pengelolaan taman nasional pada prinsip kelestarian fungsi sosial budaya khususnya kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam di dalama kawasan. Kriteria dan Indikator-indikator tersebut telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementrian Kehutanan dan IPB pada tahun 2004, namun belum pernah diujicobakan di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rumusan standar kinerja pengelolaan kawasan konservasi dimaksud. .

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Agustus 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada: (1) Departemen Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), yang telah memberikan izin dan kesempatan mengikuti pendidikan pada Program Magister Profesional Konservasi Keanekaragaman Hayati di Institut Pertanian Bogor, (2) Ir. Tatang, M.M. selaku Kepala Balai Taman Nasional Sembilang yang telah memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan, (3) Ir. Istanto, M.Sc. selaku Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian, (4) Dr. Ir. Bambang Suprianto, M.Sc. (Kasubdit Pemanfaatan Wisata Alam) atas izin, fasilitas dan masukan yang diberikan kepada penulis semasa menjabat Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, (5) Ir. Sumantri (Kepala Balai Taman Nasional Sebangau) yang terus memberikan arahan, dukungan dan motivasi semasa menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Sembilang, (6) Seluruh staf Balai Taman Nasional Sembilang dan staf Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak atas segala bantuannya dan (7) Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Magister Profesi KKH tahun 2008, Pak Sofwan, Mba Irma (Alm), Bi Uum dan Pak Udin atas kebersamaan, motivasi dan bantuannya,

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc. selaku ketua Komisi Pembimbing dan Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S. selaku anggota, atas curahan pemikiran, arahan, petunjuk dan saran serta kesabaran yang diberikan sehingga selesainya penyusunan tesis ini, serta kepada Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si. selaku penguji luar komisi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan koreksi, masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada istri tercinta Maria Iffah, S.P. dan putra-putriku tersayang Muhammad Dzikrie Sieff dan Siti Zahara Ulfa atas kesabaran, kasih sayang dan motivasinya selama mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Kepada kedua orangtuaku tercinta,

kedua mertuaku aba dan ibu terkasih, kakak-kakak, kakak-kakak ipar dan adik-adik ipar, para keponakan, keluarga besar dan seluruh Jama‘ah, terima kasih atas curahan doa dan dzikir yang tulus dan tiada putus.

Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih, semoga semua amal kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Apabila ada kesalahan dari penulis selama menyelesaikan tesis ini mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak. Amin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjungkarang, Lampung pada tanggal 22 Februari 1976 dari ayah Muhammad Yamani (Alm.) dan ibu Suparyah. Penulis merupakan putra ketujuh dari tujuh bersaudara.

Tahun 1994 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Tanjungkarang dan pada tahun yang sama diterima di Universitas Lampung (Unila) melalui jalur UMPTN. Penulis memilih Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian dan lulus pada tahun 1999.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2007 penulis bekerja pada Balai Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat dan sejak tahun 2007 hingga saat ini penulis bekerja pada Balai Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan, sebagai tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Tahun 2008 penulis memperoleh kesempatan karyasiswa dari Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) pada Magister Profesi IPB, Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, penulis melakukan penelitian mengenai ―Uji Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional pada Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)‖ di bawah bimbingan Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc. sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S. sebagai Anggota.

xiii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar belakang ... 1 1.2 Tujuan Penelitian ... 3 1.3 Manfaat Penelitian ... 3 1.4 Alur Pemikiran ... 4 2 LANDASAN TEORITIS ... 6 3 METODE PENELITIAN ... 11

3.1 Lokasi dan Waktu ... 11

3.2 Metode Pengumpulan Data ... 12

3.3 1 Jenis Data yang Dikumpulkan ... 12

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data... 12

3.3 Pengolahan dan Analisis Data ... 13

3.4.1 Pengolahan Data ... 13

3.4.1 Analisis Data ... 16

A. Pengukuran Verifier dan Penilaian Indikator ... 16

B. Analisis Validitas Indikator... 16

B. Analisis Pengukuran Capaian Kinerja Indikator ... 20

C. Rumusan Perbaikan Standar Pengelolaan ... 21

3.4 Alat dan Bahan ... 21

3.5 Definis Operasional Penelitian ... 21

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITAN ... 23

4.1 Keadaan Umum Taman Nasional Gunung Halimun Salak ... 23

4.1.1 Sejarah Kawasan ... 23

4.1 2 Letak dan Luas Kawasan ... 24

4.1.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya ... 25

4.2 Keadaan Umum Kasepuhan Ciptagelar ... 28

4.2.1 Sejarah Kasepuhan ... 28

4.2.2 Letak, Luas dan Wilayah ... 29

4.2.3 Keadaan Fisik ... 31

4.2.4 Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya ... 31

4.2.5 Ketergantungan Terhadap TNGHS ... 34

4.2.6 Konflik Kasepuhan dengan Taman Nasional ... 37

xiv

5 INDIKATOR DAN KINERJA PENGELOLAAN TAMAN

NASIONAL ... 38

5.1 Pengukuran Verifier ... 38

5.2 Penilaian Indikator Aktual ... 83

5.3 Validitas Indikator ... 84

5.4 Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Nasional ... 86

6 IMPLIKASI PENERAPAN STANDAR DI LAPANGAN ... 89

6.1 Implikasi Bagi Perbaikan Rumusan Standar Pengelolaan ... 89

6.2 Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ... 92

7 SIMPULAN DAN SARAN ... 96

7.1 Simpulan ... 96

7.2 Saran ... 96

DAFTAR PUSTAKA... ... 98

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan pada setiap indikator ... 14

2 Skala Intensitas Indikator pada kriteria tergalangnya hubungan ... harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam di dalam kawasan ... 17

3 Nilai Baku Minimum indikator pada tipologi D ... 20

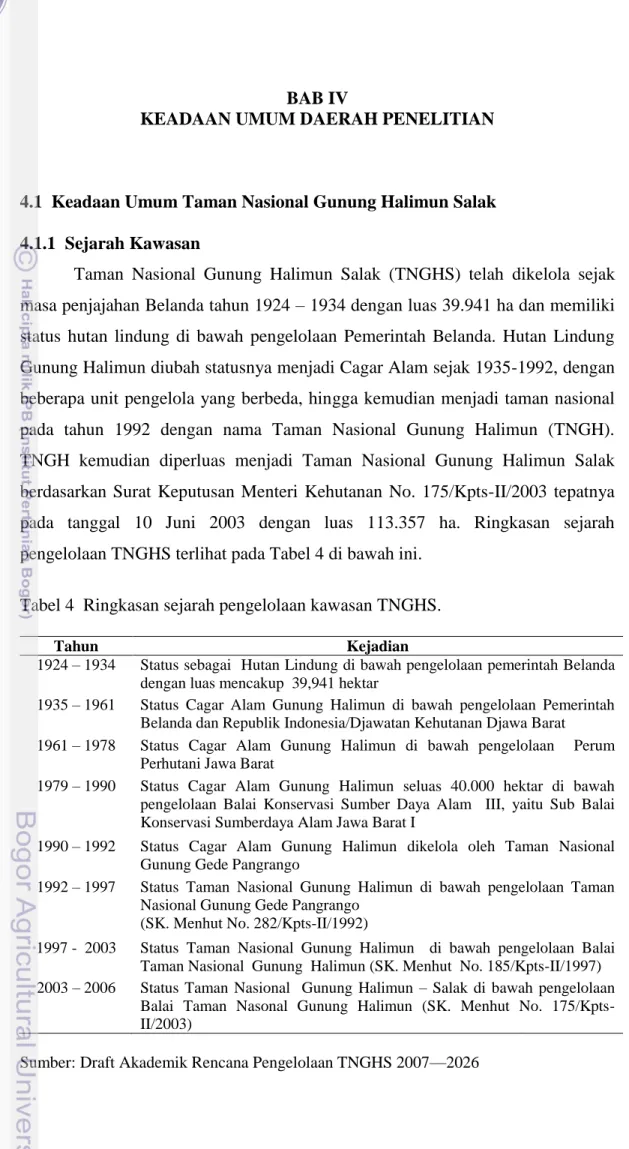

4 Ringkasan sejarah pengelolaan kawasan TNGHS ... 23

5 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten yang berada di sekitar TNGHS... 24

6 Jenis tumbuhan dan ternak yang dibedakan berdasarkan pola usahatani masyarakat di kawasan ekosistem Halimun ... 26

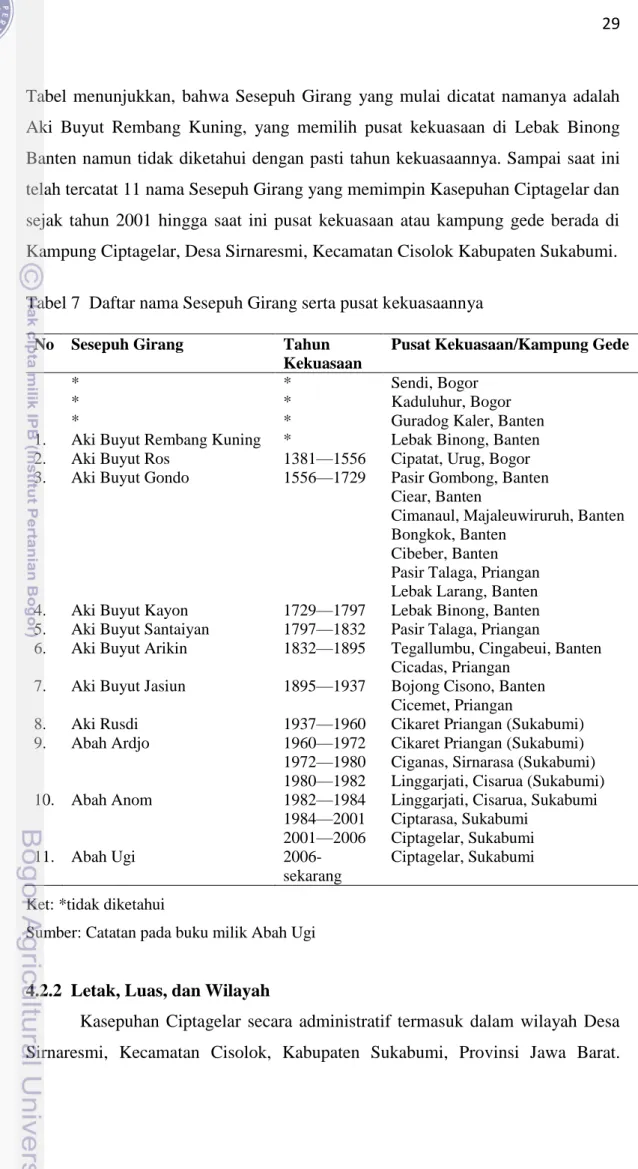

7 Daftar nama Sesepuh Girang serta pusat kekuasaannya ... 29

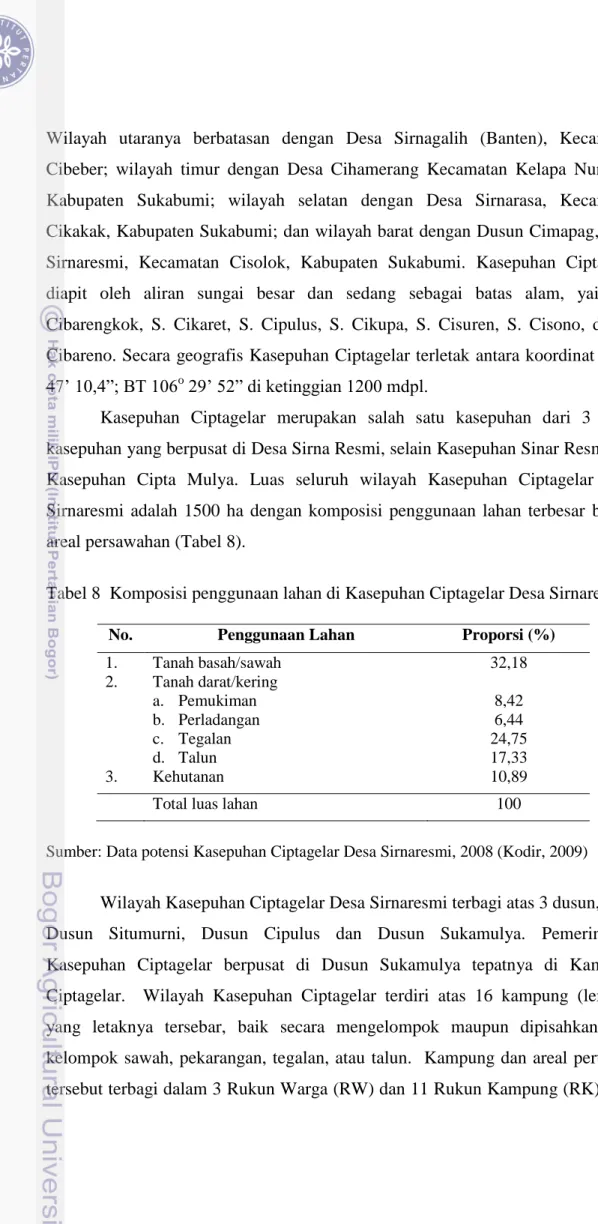

8 Komposisi penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi .. 30

9 Mata pencarian penduduk Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi ... 32

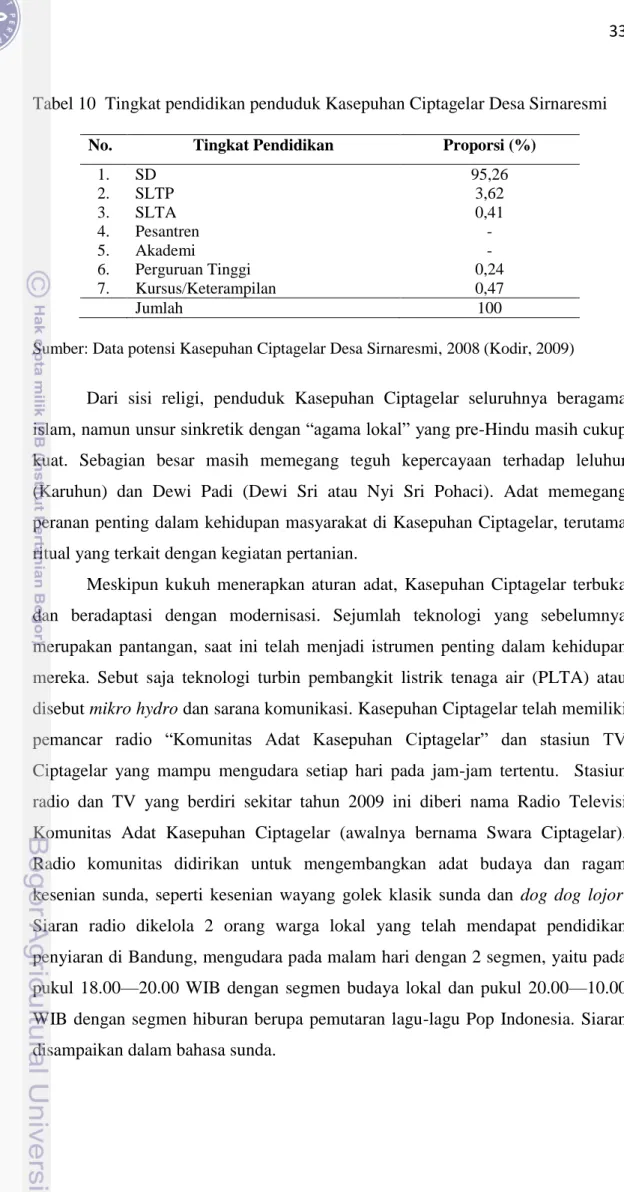

10 Tingkat pendidikan penduduk Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi ... 33

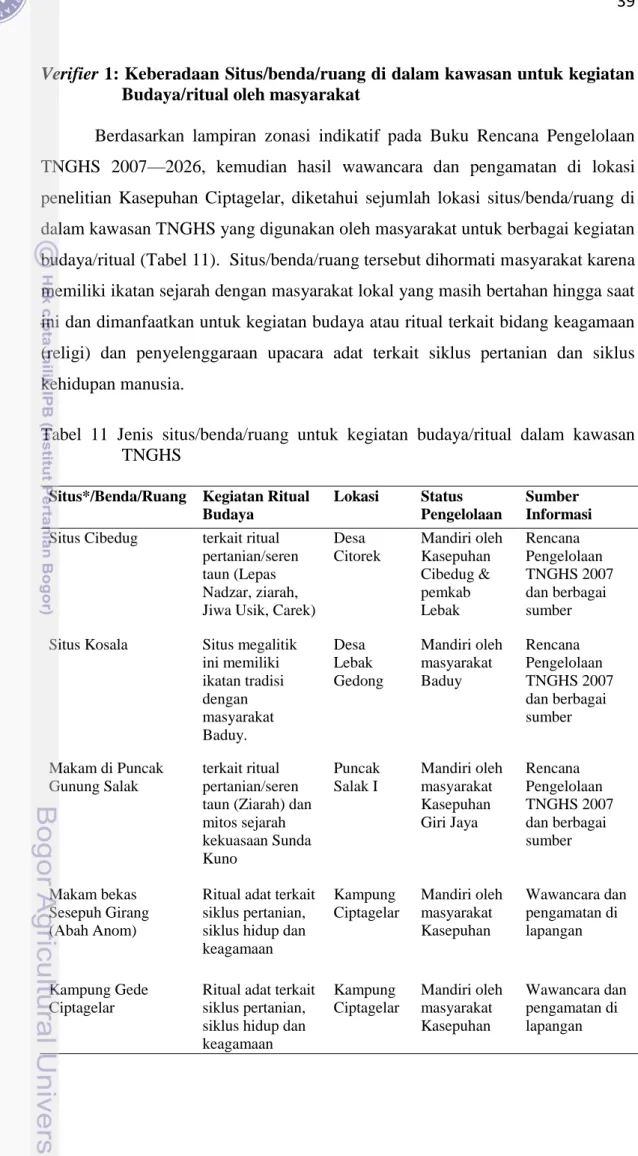

11 Jenis situs/benda/ruang untuk kegiatan budaya/ritual dalam kawasan TNGHS ... 39

12 Kewenangan pusat dan daerah yang terkait pengelolaan situs cagar budaya di TNGHS ... 44

13 Jenis konflik ritual budaya antara masyarakat Kasepuhan dan TNGHS .... 46

14 Aktivitas budaya/ritual yang dilakukan Kasepuhan Ciptagelar ... 48

15 Pemanfaatan aturan adat, hukum adat dan lembaga adat dalam perlindungan ekosistem alam TNGHS ... 50

16 Mekanisme hukum adat terhadap warga yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ekosistem alam ... 52

17 Pembagian wilayah pengamanan hutan berdasarkan blok ... 53

18 Gangguan kawasan di Resort Gunung Bodas, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Sukabumi s/d Desember 2008 ... 54

19 Kalender pertanian Kasepuhan ... 64

20 Peluang pemanfaatan SDA di dalam kawasan TNGHS ... 67

21 Perbedaan kriteria masyarakat TNGHS berdasarkan tipologinya ... 70

22 Kompetensi pengelola dalam bidang sosial budaya berdasarkan rumusan standar kompetensi ARCBC (2003) ... 76

xvi

23 Kesesuaian jenis diklat staf TNGHS dengan kompetensi yang

dibutuhkan di bidang sosial budaya ... 77 24 Prediksi kebutuhan biaya pemberdayaan masyarakat di kawasan TNGHS

(2007—2010) ... 81 25 Nilai Indikator Aktual setiap indikator pada prinsip kelestarian fungsi

sosial budaya ... 83 26 Validitas setiap indikator berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi

obyektif TNGHS ... 86 27 Capaian kinerja indikator pengelolaan TNGHS pada kriteria

tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam di dalam kawasan ... 88

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Alur pemikiran penelitian ... 5

2 Model satelite kinerja organisasi... 7

3 Acuan generik K & I yang disesuaikan dengan kondisi lokal ... 9

4 Peta lokasi penelitian ... 11

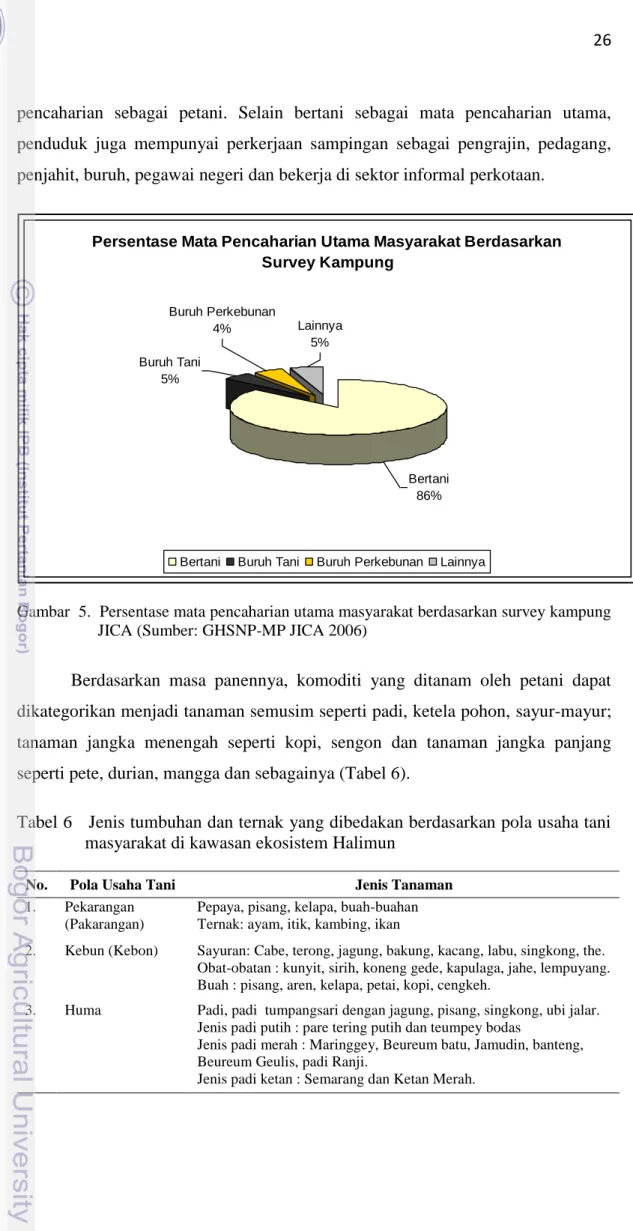

5 Persentase mata pencarian utama masyarakat berdasarkan survey kampung JICA ... 26

6 Zonasi indikatif Taman Nasional Gunung Halimun Salak ... 41

7 Peta gangguan kawasan TNGHS ... 54

8 Peta sebaran spesies penting TNGHS ... 58

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Struktur organisasi Balai TNGHS berdasarkan SK Kepala Balai No. 320/Kpts/IV-T.13/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak ... 104

2 Struktur organisasi Kasepuhan Ciptagelar ... 105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia diwujudkan dengan menetapkan bentangan-bentangan alam tertentu, baik daratan maupun lautan sebagai kawasan-kawasan konservasi. Berdasarkan data statistik Departemen Kehutanan tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menetapkan 535 lokasi kawasan konservasi dengan luas 28.260.150, 56 ha. Taman Nasional (TN) merupakan jenis kawasan konservasi dengan luasan terbesar, yaitu mencapai 16.347.757,64 ha atau 57,9% dari luas total seluruh kawasan konservasi yang ada.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 (Pasal 5) mengamanatkan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pada perkembangannya, pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional dianggap terlalu mengedepankan aspek perlindungan dan pengawetan, sehingga pengelolaan taman nasional menjadi kurang adaptif dengan budaya lokal.dan tidak sejalan dengan paradigma pengelolaan taman nasional yang berkembang pada tingkat global, dimana pengelolaan taman nasional dituntut memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak (hasil World National Park Congres ke 5 tahun 2003 di Durban).

Kondisi tersebut memunculkan penilaian bahwa pengelolaan taman nasional hanya terfokus pada upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dan mengabaikan fungsi pemanfaatannya dalam rangka menjamin keberlangsungan manfaat sosial budaya bagi masyarakat khususnya masyarakat adat. Untuk memastikan kelestarian fungsi pemanfaatan taman nasional, penting dilakukan penilaian capaian kinerja taman nasional di bidang sosial budaya dengan menggunakan standar kinerja pengelolaan yang teruji.

Sejumlah metode penilaian keefektivan pengelolaan kawasan konservasi telah mengakomodasi keberlangsungan manfaat sosial budaya bagi masyarakat

dalam aspek penilaiannya, sebut saja Rapid Assesment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM), Management Effectiveness Tracking Tool (METT), Enhancing Our Heritage (EOH), West Indian Ocean Workbook dan Conservation Action Planning (Leverington et al. 2008). Sayangnya, metode penilaian tersebut bersifat umum untuk seluruh kawasan konservasi, padahal setiap kawasan konservasi memiliki kondisi dan situasi berbeda satu dengan lainnya dan oleh karenanya membutuhkan tingkat penilaian, pendekatan dan penekanan yang berbeda pula sehingga sistem penilaian global tidak sesuai untuk setiap situasi (Hockings et al. 2000).

Bertolak dari kondisi tersebut, diperlukan sebuah standar yang teruji bagi kawasan konservasi di Indonesia khususnya taman nasional sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerjanya. Standar adalah ukuran yang secara eksplisit dibutuhkan dalam sebuah rencana dan pengelolaan. Standar ditentukan untuk menunjukkan pencapaian suatu keadaan yang diinginkan dan tujuan yang ditetapkan dalam sebuah rencana atau pengelolaan serta berkesesuaian dengan hukum, regulasi, dan kebijakan yang diberlakukan. Standar harus dapat diadaptasikan dan merupakan penilaian ukuran kinerja (Ditjen PHKA 2004).

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004 telah merumuskan sebuah Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional. Standar kinerja pengelolaan tersebut terdiri atas empat prinsip, yaitu prinsip kemantapan kawasan, kelestarian fungsi ekologi, kelestarian fungsi ekonomi, dan kelestarian fungsi sosial budaya dan dilengkapi dengan seperangkat kriteria dan indikator. Prinsip kelestarian fungsi sosial budaya dalam standar ini diharapkan akan menjadi kaidah capaian kinerja pengelolaan taman nasional dalam menjamin keberlangsungan manfaat sosial budaya bagi masyarakat. Mengingat standar pengelolaan taman nasional belum teruji dan baku, maka diperlukan penelitian untuk mengujicoba standar dalam rangka melihat kesesuaiannya dengan kondisi obyektif di lapangan, khususnya prinsip kelestarian fungsi sosial budaya pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan.

3

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana nilai indikator-indikator kinerja pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan berdasarkan rumusan standar kinerja yang disusun Ditjen PHKA dan IPB? 2. Bagaimana validitas indikator-indikator kinerja pengelolaan taman nasional

yang dirumuskan?

3. Apakah capaian kinerja TNGHS pada tiap-tiap indikator telah memenuhi standar minimal kinerjanya?

4. Bagaimana standar pengelolaan taman nasional yang ada diperbaiki?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur verifier dan menilai secara aktual indikator-indikator kinerja pengelolaan TN yang telah dirumuskan oleh Ditjen PHKA dan IPB pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam dalam kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 2. Menganalisis validitas indikator-indikatorkinerja pengelolaan TNGHS.

3. Mengukur capaian kinerja setiap indikator pengelolaan TNGHS berdasarkan standar minimal kinerjanya.

4. Merekomendasikan perbaikan standar pengelolaan taman nasional.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memberikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Memperkaya khasanah pengetahuan cara penilaian indikator kinerja pengelolaan taman nasional khususnya pada aspek sosial budaya.

3. Memberikan masukan dalam penyempurnaan rumusan standar kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

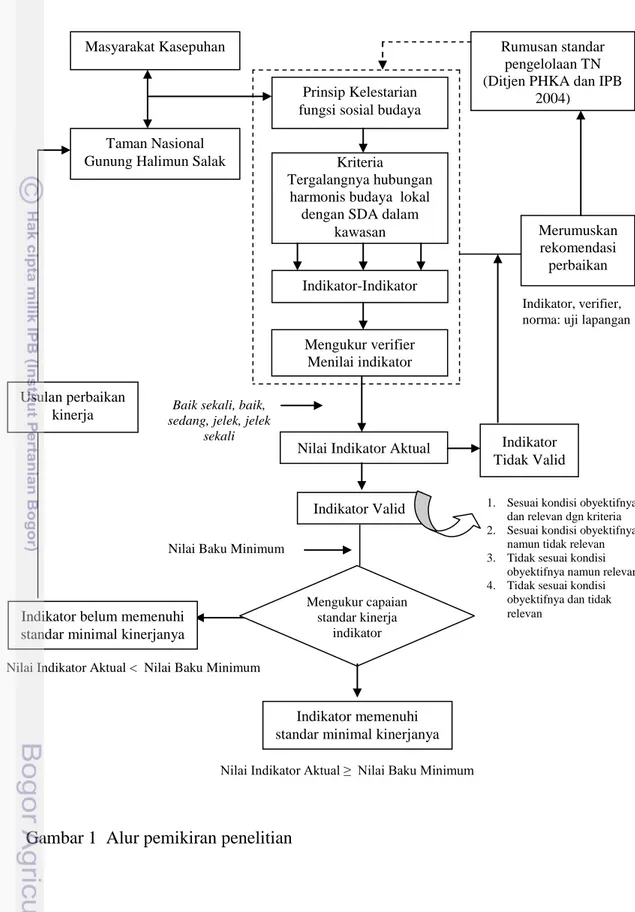

1.4 Alur Pemikiran

Terintegrasinya pengelolaan taman nasional dengan kepentingan sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat adat yang berada di dalam dan sekitar kawasan akan menggambarkan kinerja pengelolaan taman nasional dalam mempertahankan kelestarian fungsi sosial budayanya, yang salah satunya dicerminkan oleh kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan.

Penilaian kinerja pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan didasarkan pada beberapa tolok ukur berupa indikator-indikator yang menggambarkan sifat-sifat atau kondisi sesungguhnya di lapangan. Indikator-indikator tersebut diadaptasi dari rumusan standar kinerja pengelolaan taman nasional yang disusun oleh Ditjen PHKA dan IPB pada tahun 2004. Nilai kinerja dari setiap indikator disebut sebagai nilai Indikator Aktual. Nilai ini ditetapkan dengan cara menyimpulkan norma (baku mutu) dari setiap indikator yang telah disintesis dari verifier-verifier yang telah diukur sebelumnya di lapangan. Nilai tiap indikator diklasifikasikan dalam lima skala intensitas, yaitu baik sekali, baik, sedang, jelek, atau jelek sekali.

Mengingat indikator-indikator ini belum teruji di lapangan, maka penting untuk dilakukan analisis validitas indikator. Suatu indikator dikatakan valid apabila indikator dapat digunakan (workable) di lapangan. Ini artinya indikator yang dirumuskan sesuai dengan keadaan sesungguhnya (kondisi obyektifnya). Analisis validitas indikator dimaksudkan juga untuk mengidentifikasi kelemahan rumusan standar pengelolaan berdasarkan hasil ujicoba di lapangan dengan tujuan untuk memberikan input dalam penyempurnaan rumusan standar kinerja pengelolaan taman nasional. Indikator-indikator yang telah valid selanjutnya diukur tingkat capaian kinerjanya dengan cara membandingkan Nilai Indikator Aktual indikator dengan Nilai Baku Minimumnya.

5

Gambar 1 Alur pemikiran penelitian

Nilai Indikator Aktual ≥ Nilai Baku Minimum Nilai Indikator Aktual < Nilai Baku Minimum

Masyarakat Kasepuhan

Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Nilai Indikator Aktual Kriteria Tergalangnya hubungan

harmonis budaya lokal dengan SDA dalam

kawasan

Baik sekali, baik, sedang, jelek, jelek

sekali

Indikator memenuhi standar minimal kinerjanya Usulan perbaikan

kinerja

Indikator-Indikator

Rumusan standar pengelolaan TN (Ditjen PHKA dan IPB

2004)

Mengukur capaian standar kinerja

indikator Nilai Baku Minimum

Prinsip Kelestarian fungsi sosial budaya

Merumuskan rekomendasi perbaikan Mengukur verifier Menilai indikator Indikator Valid Indikator Tidak Valid

Indikator belum memenuhi standar minimal kinerjanya

Indikator, verifier, norma: uji lapangan

1. Sesuai kondisi obyektifnya dan relevan dgn kriteria 2. Sesuai kondisi obyektifnya

namun tidak relevan 3. Tidak sesuai kondisi

obyektifnya namun relevan 4. Tidak sesuai kondisi

obyektifnya dan tidak relevan

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Salah satu alasan mendasar pendirian kawasan lindung adalah agar keberadaan kawasan tetap utuh selama-lamanya untuk melestarikan nilai-nilai biologi dan budaya yang dimilikinya (Hockings et al. 2000). Namun, di banyak negara berkembang, kawasan konservasi formal (cagar alam, suaka alam, taman nasional, cagar biosfer, hutan lindung) gagal mencapai tujuan pengelolaan sesuai dengan penetapannya karena mengadopsi konsep konservasi dan pencagaran berdasarkan budaya barat (a western-based) yang asing bagi budaya non-barat (Soedjito 2007).

Pengakuan akan skala masalah yang dihadapi kawasan konservasi mendorong timbulnya kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan kawasan dan juga kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai status dan efektivitas pengelolaan kawasan (Hockings et al. 2000). Evaluasi pengelolaan sangat bermanfaat untuk menilai perubahan dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan memungkinkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja pengelolaan.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian terhadap kemajuan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, termasuk informasi mengenai efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa, kualitas output yang dihasilkan, outcomes, dan efektifitas pelaksanaan dalam arti berapa kontribusi setiap kegiatan terhadap hasil tujuan yang tercapai (Ditjen PHKA 2004). Rivai dan Basri (2005) mendefinisikan kinerja sebagai kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja juga berarti serangkaian proses mengenai apa dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan serta hasil atau capaian prestasi yang dapat diperoleh dari proses tersebut (Wibowo 2008). Hersey at al. (1996) dalam Wibowo (2008) menggambarkan hubungan kinerja dengan faktor yang mempengaruhi dalam bentuk Satelit Model sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini.

7

Gambar 2 Model satelite kinerja organisasi (Sumber: Hersey et al. 1996 dalam Wibowo 2008)

Sebuah organisasi yang dibentuk memiliki tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Kinerja suatu organisasi dinilai dari pencapaian/target. Tujuan yang ada dapat menentukan/menilai ketercapaian tujuan berupa ukuran kinerja (Wibowo 2008). Penilaian kinerja (performance evaluation) merupakan: (1) alat yang paling baik untuk menentukan apakah individu telah memberikan hasil kerja yang memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kinerja; (2) Suatu cara untuk penilaian kinerja dengan melakukan penilaian mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan; dan (3) alat yang baik untuk menganalisis kinerja karyawan dan membuat rekomendasi perbaikan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu: (1) penetapan indikator kinerja yang akan diukur, harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu: terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil, terbatas pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas, terpusat pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan, terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil; (2) indikator kinerja yang ditetapkan harus menggambarkan hasil atau usaha

Integration Performance Structure Knowledge Human Process Process Integration Strategic Positioning

Non Human Process Process Integration Organisasi, Sistem

Manajemen, Sistem Organisasi dan Fleksibilitas

Teknis Administratif, Proses Kemanusiaan dan Sistem

Nilai, sikap, norma, dan interaksi

Peralatan, pabrik, lingkungan kerja, teknologi, capital, dan dana

Pasar, kebijakan social, SDM dan perubahan lingkungan

pencapaian hasil, merupakan indikator dalam kewenangannya, mempunyai dampak negatif yang rendah, digunakan untuk menghilangkan insentif yang sudah ada, ada pengganti atau manfaat yang lebih besar jika menghilangkan insentif dan penekanan indikator kinerja harus tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Rivai dan Basri (2005).

Pendapat tentang persyaratan indikator kinerja yang baik ini cukup beragam, namun pada intinya mengedepankan efektivitasnya dalam menilai kinerja. Leverington et al. (2008); Stern (2006) merumuskan beberapa karakteristik dari indikator yang baik, yaitu: terukur (measurable), dipersepsikan sama sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi (Precise), terkait langsung dengan kriteria (relevant), dan tidak berubah-ubah setiap saat karenanya selalu dapat digunakan untuk mengukur sesuatu hal yang sama (consistent).

Sejumlah metodologi penilaian kinerja untuk melihat keefektifan pengelolaan kawasan konservasi telah dikembangkan (Leverington et al. 2008), mulai dari sistem pemantauan secara detail sampai dengan sistem penilaian cepat (Rapid assessment) yang dikembangkan oleh World Wide Fund (WWF) for Nature untuk memprioritaskan kawasan-kawasan lindung yang sedang mengalami ancaman dalam suatu sistem kawasan konservasi. Sebagian metode yang dikembangkan berada diantara dua ekstrim ini dan dimaksudkan untuk menggambarkan secara cepat dan layak kekuatan dan kelemahan suatu kawasan konservasi.

Setiap kawasan konservasi memiliki kondisi dan situasi berbeda satu dengan lainnya oleh karenanya membutuhkan tingkat penilaian, pendekatan dan penekanan yang berbeda pula sehingga sistem penilaian global tidak sesuai untuk setiap situasi (Hockings et al. 2000). Akan ada perbedaan besar dalam hal jumlah, waktu dan dana yang tersedia untuk melakukan penilaian di masing-masing kawasan yang berbeda di dunia dan isu yang dinilai cenderung akan berubah dari satu tempat dengan tempat yang lain.

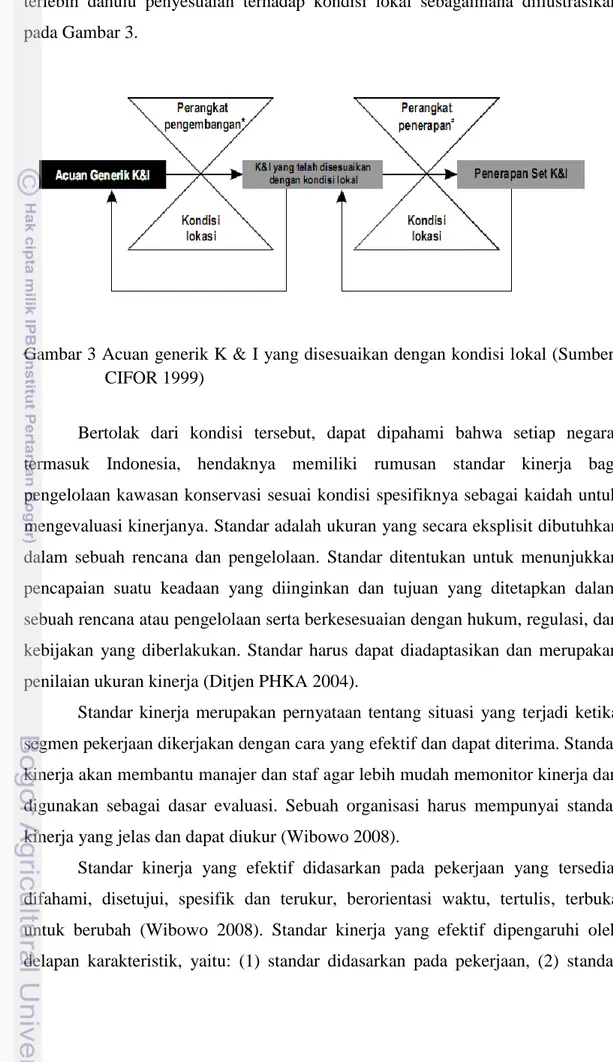

Pengalaman CIFOR dalam menyusun Acuan Generik Perangkat Kriteria dan Indikator (K & I) pada tahun 1999, menunjukkan bahwa perangkat kriteria dan indikator yang disusun sebagai acuan yang bersifat umum terkadang sulit diterapkan pada kondisi yang spesifik lokasi, oleh karenanya harus dilakukan

9

terlebih dahulu penyesuaian terhadap kondisi lokal sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Acuan generik K & I yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Sumber: CIFOR 1999)

Bertolak dari kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, hendaknya memiliki rumusan standar kinerja bagi pengelolaan kawasan konservasi sesuai kondisi spesifiknya sebagai kaidah untuk mengevaluasi kinerjanya. Standar adalah ukuran yang secara eksplisit dibutuhkan dalam sebuah rencana dan pengelolaan. Standar ditentukan untuk menunjukkan pencapaian suatu keadaan yang diinginkan dan tujuan yang ditetapkan dalam sebuah rencana atau pengelolaan serta berkesesuaian dengan hukum, regulasi, dan kebijakan yang diberlakukan. Standar harus dapat diadaptasikan dan merupakan penilaian ukuran kinerja (Ditjen PHKA 2004).

Standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang efektif dan dapat diterima. Standar kinerja akan membantu manajer dan staf agar lebih mudah memonitor kinerja dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Sebuah organisasi harus mempunyai standar kinerja yang jelas dan dapat diukur (Wibowo 2008).

Standar kinerja yang efektif didasarkan pada pekerjaan yang tersedia, difahami, disetujui, spesifik dan terukur, berorientasi waktu, tertulis, terbuka untuk berubah (Wibowo 2008). Standar kinerja yang efektif dipengaruhi oleh delapan karakteristik, yaitu: (1) standar didasarkan pada pekerjaan, (2) standar

dapat dicapai, (3) standar dapat difahami, (4) standar disepakati, (5) standar spesifik dan sedapat mungkin terukur, (6) standar berorientasi waktu, (7) standar harus tertulis dan (8) standar dapat berubah (Kirckpatrick, 2006 dalam Wibowo 2008).

Standar kinerja dapat dibangun melalui kajian best practices di tiap wilayah dan dapat diadaptasi dalam konteks kebutuhan yang lebih spesifik (Appleton et al. 2003). Standar kinerja kawasan konservasi yang baik memiliki 8 ciri, yaitu (1) Berguna dan relevan dalam peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, (2) Logik dan sistematik, (3) Disusun berdasar indikator yang baik (measurable, precise, relevant dan consistent), (4) Akurat: menghasilkan kebenaran, objektif, konsisten dan terkini (up to date), (5) Methodologi secara praktek dapat diimplementasikan, (6) Methodologi merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang efektif, terkait dengan tujuan dan kebijakan, (7) Methodologi hasil kerjasama, disusun dengan komunikasi yang baik, kerja tim dan partisipatif dan (8) Memberi manfaat positif, dapat dikomunikasikan dan dapat digunakan (Leverington et al. 2007; Hockings et al. 2006).

11

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat. Pemilihan TNGHS didasarkan pada pertimbangan di dalam kawasan TNGHS terdapat masyarakat adat Kasepuhan yang memiliki keterikatan sosial budaya yang tinggi dengan sumberdaya alam di dalam kawasan taman nasional.

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kampung Kasepuhan di bagian selatan TNGHS yang termasuk ke dalam wilayah kerja Resort Gunung Bodas, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu Kampung Kasepuhan Ciptagelar yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi (Gambar 4).

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kampung Kasepuhan Ciptagelar merepresentasikan masyarakat adat di dalam kawasan TNGHS dengan interaksi sosial budaya yang tinggi dengan kawasan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2009-Februari 2010.

3.2 Metode Pengumpulan Data 3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diidentifikasi terlebih dahulu sebagai pengukur (verifier). Jenis data dan informasi yang dikumpulkan ditunjukkan pada Tabel 1.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen rencana pengelolaan, statistik, laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan dokumen lain tentang keadaan pengelolaan TNGHS, laporan kondisi sosial budaya masyarakat dan dokumen pendukung lainnya, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Wawancara mendalam (indepth interview) dengan masyarakat dan pengelola

TNGHS. Informan kunci dari masyarakat ditentukan dengan metode snowball melalui dua tahapan, yakni: (1) Pemilihan informan kunci (tokoh adat, kepala desa, dan kepala dusun) yang dianggap relevan dan memahami isu yang sedang diteliti; dan (2) pemilihan informan lanjutan (berdasarkan rekomendasi informan kunci sebelumnya) guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang ada. Sedangkan informan kunci dari pengelola TNGHS dipilih berdasarkan posisi dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan taman nasional, yaitu Kepala Balai, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Sukabumi, Kepala Resort Gunung Bodas, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Perlindungan Hutan, Kepala Urusan Kepegawaian, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Koordinator Polisi Kehutanan (POLHUT).

13

2. Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner

Pengisian kuesioner oleh masyarakat dilakukan untuk mengetahui antara lain jenis-jenis pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNGHS dan interaksi masyarakat dengan petugas. Jumlah masyarakat yang dipilih sebagai responden sebanyak 55 orang, yang merupakan kepala keluarga, atau 10% dari total 547 kepala keluarga (KK) di Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi, yang meliputi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Sukamulya, Dusun Cipulus dan Dusun Situmurni. Responden diasumsikan memiliki kesamaan dalam hal pengetahuan terhadap taman nasional, keterlibatan dalam pengelolaan taman nasional dan pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan taman nasional. Pemilihan responden dilakukan dengan metode pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) dengan cara mengundi seluruh unit elementer yang telah disusun dalam daftar kerangka sampling (Singarimbun dan Effendi 1989).

3. Pengamatan (observation) terhadap kegiatan ritual/budaya dan pemanfaatan tradisional sumberdaya alam oleh masyarakat.

3.3 Pengolahan dan Analisis Data

3.3.1 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode pengelompokan Data. Data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan verifier masing-masing indikator dalam bentuk matriks. Faisal (2005) menyatakan bahwa matriks berfungsi sebagai daftar yang dapat secara ringkas menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan menjelaskan dan menyimpulkan data.

Tabel 1 Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada setiap indikator

Indikator Jenis data dan informasi yang dikumpulkan * Sumber Teknik Pengumpulan Data

Zonasi telah mengakomodasikan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi

1. Benda/situs/ruang di dalam kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual: (macam, jumlah, lokasi, kondisi)

BTNGHS Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh unit manajemen terhadap benda/situs/ruang di dalam kawasan

yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual: (macam kegiatan, keberadaan

petugas/pos patroli, frekuensi kegiatan)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 3. Pelibatan masyarakat dalam zonasi taman nasional: (jumlah yang terlibat, bentuk keterlibatan) BTNGHS,

masyarakat Kuesioner Terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual

1. Konflik penggunaan ruang untuk kegiatan budaya/ritual yang dilakukan oleh masyarakat secara lintas generasi: (macam kegiatan budaya/ritual di luar zona peruntukannya)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. kesepakatan antara pihak unit manajemen dengan masyarakat terkait ruang untuk kegiatan budaya/ritual di

luar zona peruntukkannya (macam kesepakatan, jumlah, isi, implementasi)

BTNGHS, masyarakat

Pengumpulan dokumen 3. Mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan penggunaan ruang untuk kegiatan budaya/ritual: (macam,

jumlah, implementasi, monitoring)

BTNGHS, masyarakat Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen Terlindunginya ekosistem-ekosistem alam melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

1. Ekosistem alam yang dikeramatkan/ditabukan oleh masyarakat: (tipe ekosistem, luas, lokasi, kondisi) BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. Proporsi luas ekosistem alam yang telah terdegradasi di dalam kawasan masyarakat Kuesioner dan dokumen 3. Hukum adat atau kelembagaan lokal yang dimanfaatkan oleh pihak unit manajemen dalam bentuk

pengelolaan bersama untuk melindungi ekosistem-ekosistem alam (bentuk kegiatan, lokasi, frekuensi)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 4. Aturan-aturan hukum adat atau kelembagaan lokal yang dimanfaatkan oleh pihak unit manajemen dan

tertuang dalam dokumen legal terkait dengan perlindungan ekosistem alam: (jumlah surat keputusan, isi,

implementasi) BTNGHS, masyarakat Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen Terlindunginya ekosistem-ekosistem unik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

1. Ekosistem-ekosistem unik yang dikeramatkan/ditabukan oleh masyarakat: (tipe ekosistem unik, luas, lokasi,

kondisi)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. Pemanfaatan sumberdaya alam pada ekosistem unik: (bentuk kegiatan, intensitas kegiatan) masyarakat Kuesioner dan dokumen 3. Aturan hukum adat atau kelembagaan lokal untuk melindungi ekosistem-ekosistem unik: (macam, jumlah,

isi))

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 4. Aturan-aturan hukum adat atau kelembagaan lokal yang dimanfaatkan oleh pihak unit manajemen dan

tertuang di dalam dokumen legal terkait dengan perlindungan ekosistem unik: (jumlah SK, isi,

implementasi)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 5. Pengelolaan kawasan bersama antara kelembagaan lokal dengan pihak unit manajemen dalam perlindungan

ekosistem unik di dalam kawasan taman nasional: (bentuk kegiatan, frekuensi, bukti dokumen)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen Terlindunginya

spesies-spesies penting melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

1. Aturan-aturan hukum adat yang melindungi spesies-spesies penting dimanfaatkan taman nasional dalam bentuk pengelolaan bersama (bentuk kegiatan, lokasi, frekuensi)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga adat untuk konservasi spesies penting: (bentuk kegiatan,

frekuensi, output)

BTNGHS, masyarakat

Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen

15

Lanjutan Tabel 1

Indikator Jenis data dan informasi yang dikumpulkan * Sumber Teknik Pengumpulan Data

Berkembangnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal

1. Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat (jenis pemanfaatan, cara pengambilan, lokasi, frekuensi) BTNGHS, masyarakat

Kuesioner, observasi, pengumpulan dokumen 2. Kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam: (deskripsi bentuk-bentuk kearifan lokal) BTNGHS,

masyarakat

Kuesioner, wawancara mendalam

3. Peluang yang diberikan oleh unit manajemen dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada kearifan tradisional (jenis-jenis pemanfaatan yang diperkenankan)

BTNGHS, masyarakat

Kuesioner dan wawancara mendalam

Tersedianya sistem manajemen yang mampu menjembatani

kepentingan masyarakat lokal dengan TN

1. Kebijakan unit manajemen dalam menggalang hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam dalam kawasan

BTNGHS Wawancara mendalam, pengumpulan dokumen 2. Mekanisme kerja terkait implementasi kebijakan dalam bidang sosial budaya: (identifikasi program kerja,

SOP)

BTNGHS Analisis dokumen 3. Kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan operasional bidang sosial budaya: (bidang, kewenangan) BTNGHS Analisis dokumen 4. Ketersediaan SOP di bidang sosial budaya

Tersedianya tenaga profesional di bidang sosial budaya

1. Jumlah staf pengelola yang menangani bidang sosial budaya BTNGHS Analisis dokumen 2. Latar belakang staf pengelola terkait dengan sosial budaya: (pendidikan, suku, keterampilan, pengalaman

di bidang sosial budaya)

Analisis dokumen 3. Jumlah masyarakat setempat yang menjadi staf di taman nasional BTNGHS Analisis dokumen 4. Pengalaman menangani permasalahan di bidang sosial budaya BTNGHS Analisis dokumen 5. Kemampuan staf berkomunikasi dengan masyarakat BTNGHS Wawancara dan analisis

dokumen Tersedianya alokasi dana

untuk menangani permasalahan sosbud

1. Alokasi dana untuk mempertahankan nilai warisan budaya: (sumber, jumlah tersedial) BTNGHS Wawancara mendalam, Analisis dokumen 2. Anggaran dana untuk mitigasi masalah-masalah sosial budaya: (sumber, jumlah tersedia) BTNGHS analisis dokumen 3. Kompensasi yang terkait dengan masalah-masalah sosial budaya: (sumber, jumlah tersedia) BTNGHS Wawancara mendalam ,

analisis dokumen Keterangan: * Sebagian besar data dan informasi dimodifikasi dari verifier yang dirumuskan PHKA dan IPB (Ditjen PHKA, 2004).

3.3.2 Analisis Data

A. Pengukuran verifier dan Penilaian Indikator

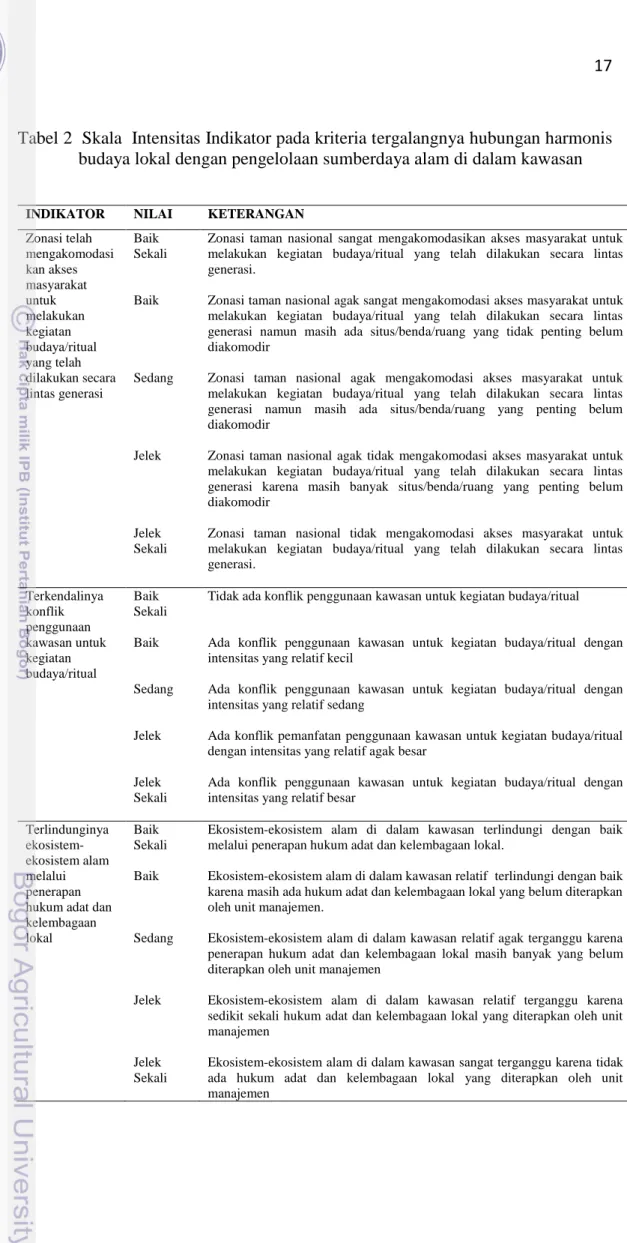

Pengukuran verifier dilakukan secara deskriptif. Penilaian indikator aktual dilakukan dengan mensintesis verifier pada tiap indikator agar dapat disimpulkan norma atau baku mutunya. Berdasarkan deskripsi norma hasil rumusan Ditjen PHKA dan IPB tersebut ditetapkan nilai kinerja indikator dengan skala intensitas baik sekali, baik, sedang, jelek dan jelek sekali (Tabel 2). Nilai yang diberikan pada setiap Indikator disebut sebagai Nilai Indikator Aktual.

B. Analisis Validitas Indikator

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur (Singarimbun dan Effendi, 1989). Validitas adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ukuran yang secara akurat menggambarkan konsep yang diteliti (Babbie 1998 dalam Pratiwi 2008).

Validitas setiap indikator kinerja dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kesesuaian indikator dengan kondisi obyektif di lapangan yang telah diukur dan dinilai sebelumnya. Analisis terhadap tingkat validitas indikator akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan 4 kategori yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, yaitu: kategori pertama: indikator sesuai dengan kondisi obyektifnya di lapangan dan mencerminkan hubungan dengan kriteria; kategori kedua: indikator sesuai dengan kondisi obyektifnya di lapangan namun tidak mencerminkan hubungan dengan kriteria; kategori ketiga: indikator tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya namun mencerminkan hubungan dengan kriteria; dan kategori keempat, indikator tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya dan tidak mencerminkan hubungan dengan kriteria.

17

Tabel 2 Skala Intensitas Indikator pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan

INDIKATOR NILAI KETERANGAN Zonasi telah mengakomodasi kan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Zonasi taman nasional sangat mengakomodasikan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi.

Zonasi taman nasional agak sangat mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi namun masih ada situs/benda/ruang yang tidak penting belum diakomodir

Zonasi taman nasional agak mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi namun masih ada situs/benda/ruang yang penting belum diakomodir

Zonasi taman nasional agak tidak mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi karena masih banyak situs/benda/ruang yang penting belum diakomodir

Zonasi taman nasional tidak mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi. Terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Tidak ada konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual

Ada konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual dengan intensitas yang relatif kecil

Ada konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual dengan intensitas yang relatif sedang

Ada konflik pemanfatan penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual dengan intensitas yang relatif agak besar

Ada konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual dengan intensitas yang relatif besar

Terlindunginya ekosistem-ekosistem alam melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Ekosistem-ekosistem alam di dalam kawasan terlindungi dengan baik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal.

Ekosistem-ekosistem alam di dalam kawasan relatif terlindungi dengan baik karena masih ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang belum diterapkan oleh unit manajemen.

Ekosistem-ekosistem alam di dalam kawasan relatif agak terganggu karena penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal masih banyak yang belum diterapkan oleh unit manajemen

Ekosistem-ekosistem alam di dalam kawasan relatif terganggu karena sedikit sekali hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen

Ekosistem-ekosistem alam di dalam kawasan sangat terganggu karena tidak ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen

Lanjutan Tabel 2

INDIKATOR NILAI KETERANGAN Terlindunginya

ekosistem-ekosistem unik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Ekosistem-ekosistem unit di dalam kawasan terlindungi dengan baik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal.

Ekosistem-ekosistem unik di dalam kawasan relatif terlindungi dengan baik karena masih ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang belum diterapkan oleh unit manajemen.

Ekosistem-ekosistem unik di dalam kawasan relatif agak terganggu karena penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal masih banyak yang belum diterapkan oleh unit manajemen

Ekosistem-ekosistem unik di dalam kawasan relatif terganggu karena sedikit sekali hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen

Ekosistem-ekosistem unik di dalam kawasan sangat terganggu karena tidak ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen Terlindunginya spesies-spesies penting melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Spesies-spesies penting di dalam kawasan terlindungi dengan baik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal.

Spesies-spesies penting di dalam kawasan relatif terlindungi dengan baik karena masih ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang belum diterapkan oleh unit manajemen.

Spesies-spesies penting di dalam kawasan relatif agak terganggu karena penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal masih banyak yang belum diterapkan oleh unit manajemen

Spesies-spesies penting di dalam kawasan relatif terganggu karena sedikit sekali hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen

Spesies-spesies penting di dalam kawasan sangat terganggu karena tidak ada hukum adat dan kelembagaan lokal yang diterapkan oleh unit manajemen Berkembangnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal. Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Unit manajemen taman nasional sangat mengakomodasikan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.

Unit manajemen taman nasional agak sangat mengakomodasikan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal. Unit manajemen taman nasional agak mengakomodasikan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.

Unit manajemen taman nasional agak tidak mengakomodasikan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal. Unit manajemen taman nasional tidak mengakomodasikan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.

19

Lanjutan Tabel 2

INDIKATOR NILAI KETERANGAN Tersedianya sistem manajemen yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan SOP yang sangat sesuai bagi kepentingan operasional bidang sosial budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional

Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan SOP yang sesuai bagi kepentingan operasional bidang sosial budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional

Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan SOP agak sesuai bagi kepentingan operasional bidang sosial budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional

Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan SOP yang agak tidak sesuai bagi kepentingan operasional bidang sosial budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional

Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan SOP yang tidak sesuai bagi kepentingan operasional bidang sosial budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan taman nasional

Tersedianya tenaga profesional di bidang sosial budaya Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

Unit manajemen bidang sosial budaya dikelola oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang sangat sesuai.

Unit manajemen bidang sosial budaya dikelola oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang sesuai.

Unit manajemen bidang sosial budaya dikelola oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang agak sesuai.

Unit manajemen bidang sosial budaya dikelola oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang agak tidak sesuai.

Unit manajemen bidang sosial budaya dikelola oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang tidak sesuai.

Tersedianya alokasi dana untuk menangani permasalahan sosial budaya Baik Sekali Baik Sedang Jelek Jelek Sekali

untuk menangani permasalahan sosial budaya, unit manajemen didukung oleh dana yang sangat memadai

untuk menangani permasalahan sosial budaya, unit manajemen didukung oleh dana yang memadai

untuk menangani permasalahan sosial budaya, unit manajemen didukung oleh dana yang agak memadai

untuk menangani permasalahan sosial budaya, unit manajemen didukung oleh dana yang agak tidak memadai

untuk menangani permasalahan sosial budaya, unit manajemen didukung oleh dana yang tidak memadai

Sumber: Laporan Analisa Standar minimal pengelolaan kawasan konservasi (Ditjen PHKA, 2004).

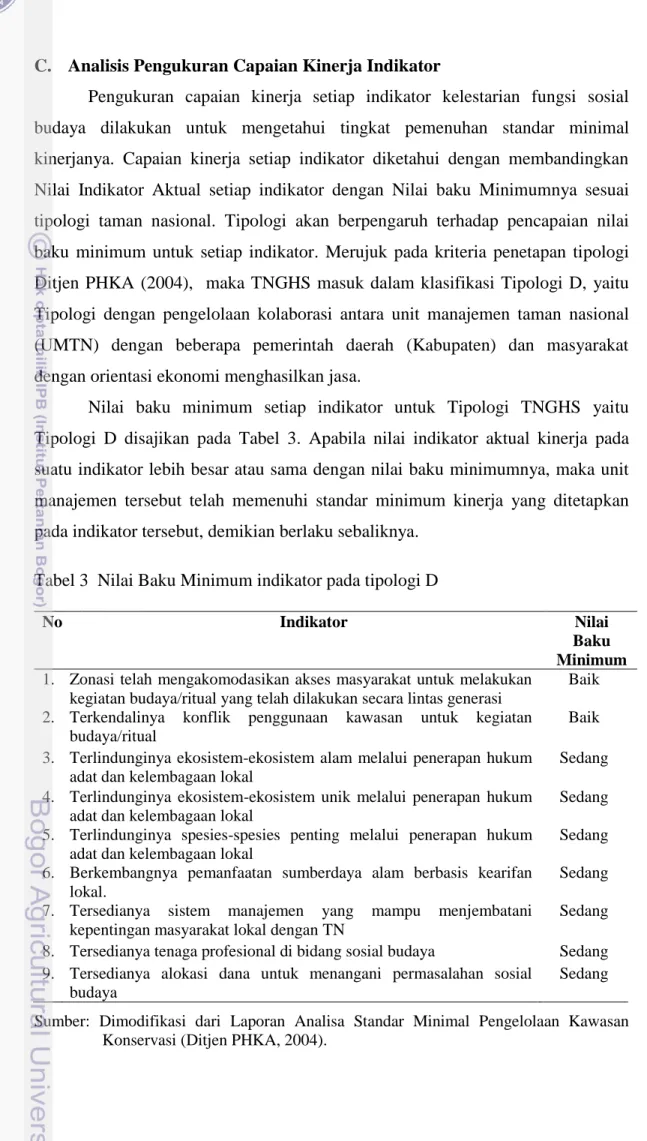

C. Analisis Pengukuran Capaian Kinerja Indikator

Pengukuran capaian kinerja setiap indikator kelestarian fungsi sosial budaya dilakukan untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar minimal kinerjanya. Capaian kinerja setiap indikator diketahui dengan membandingkan Nilai Indikator Aktual setiap indikator dengan Nilai baku Minimumnya sesuai tipologi taman nasional. Tipologi akan berpengaruh terhadap pencapaian nilai baku minimum untuk setiap indikator. Merujuk pada kriteria penetapan tipologi Ditjen PHKA (2004), maka TNGHS masuk dalam klasifikasi Tipologi D, yaitu Tipologi dengan pengelolaan kolaborasi antara unit manajemen taman nasional (UMTN) dengan beberapa pemerintah daerah (Kabupaten) dan masyarakat dengan orientasi ekonomi menghasilkan jasa.

Nilai baku minimum setiap indikator untuk Tipologi TNGHS yaitu Tipologi D disajikan pada Tabel 3. Apabila nilai indikator aktual kinerja pada suatu indikator lebih besar atau sama dengan nilai baku minimumnya, maka unit manajemen tersebut telah memenuhi standar minimum kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut, demikian berlaku sebaliknya.

Tabel 3 Nilai Baku Minimum indikator pada tipologi D

No Indikator Nilai

Baku Minimum

1. Zonasi telah mengakomodasikan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya/ritual yang telah dilakukan secara lintas generasi

Baik

2. Terkendalinya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual

Baik

3. Terlindunginya ekosistem-ekosistem alam melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

Sedang

4. Terlindunginya ekosistem-ekosistem unik melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

Sedang

5. Terlindunginya spesies-spesies penting melalui penerapan hukum adat dan kelembagaan lokal

Sedang

6. Berkembangnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.

Sedang

7. Tersedianya sistem manajemen yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan TN

Sedang

8. Tersedianya tenaga profesional di bidang sosial budaya Sedang 9. Tersedianya alokasi dana untuk menangani permasalahan sosial

budaya

Sedang

Sumber: Dimodifikasi dari Laporan Analisa Standar Minimal Pengelolaan Kawasan Konservasi (Ditjen PHKA, 2004).