UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL (RSUPN)

DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

PERIODE 1 APRIL – 31 MEI 2013

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

DIAN HERMAWATI, S.Farm.

1206312952

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL (RSUPN)

DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

PERIODE 1 APRIL – 31 MEI 2013

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Apoteker

DIAN HERMAWATI, S.Farm.

1206312952

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Pendidikan Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 April – 31 Mei 2013, serta dapat menyelesaikan laporan tugas umum ini dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

a. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;

b. Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan pembimbing akademik selama pelaksaan pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; c. Bapak Fauzan Arafat, S.Si., Apt. selaku pembimbing luar yang telah banyak

berbagi ilmu kepada penulis serta membimbing penulis selama pelaksanaan PKPA di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan selama penyusunan laporan ini;

d. Bapak Prof. Dr. Maksum Radji, M.Biomed., Apt. selaku pembimbing dalam yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama penyusunan laporan ini;

e. Ibu Dra. Yulia Trisna, M.Pharm., Apt. selaku kepala Instalasi Farmasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya selama PKPA; f. Seluruh Apoteker dan staf di Instalasi Farmasi RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo atas waktu, pengarahan, dan bimbingannya selama penulis menjalani PKPA di sana;

g. Seluruh staf pengajar dan bagian Tata Usaha program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, atas ilmu, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

h. Keluarga dan orang-orang terdekat penulis yang selama ini tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa;

i. Seluruh rekan sesama Apoteker Angkatan 76 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, atas kerja sama, dukungan, semangat, dan persahabatan yang telah terjalin selama menempuh pendidikan di program Profesi Apoteker; dan j. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan

dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam laporan ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki penulisan laporan penulis ke depannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, baik bagi diri penulis maupun pihak lain yang terlibat dan membaca laporan ini.

Penulis

2013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi Fakultas Jenis karya

demi pengembangan ilmu pengetahuan, Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Periode 1 April

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format

(database), merawat, dan

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan se Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

: Dian Hermawati, S.Farm. : 1206312952

: Apoteker : Farmasi

: Laporan Praktik Kerja

angan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty

atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Periode 1 April – 31 Mei 2013

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Juli 2013

Yang menyatakan

( Dian Hermawati, S.Farm. )

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

menyetujui untuk memberikan kepada

exclusive Royalty

Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,

kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data memublikasikan tugas akhir saya selama tetap bagai pemilik Hak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM... 3

2.1 Rumah Sakit ... 3

2.2 Tenaga Kesehatan ... 6

2.3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit... 7

2.4 Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) ... 9

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit ... 11

2.6 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit ... 20

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS ... 25

3.1 Profil RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ... 25

3.2 Profil Instalasi Farmasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ... 26

3.3 Keterlibatan Farmasi dalam Kepanitiaan Rumah Sakit ... 29

3.4 Instalasi Sterilisasi Pusat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ... 33

BAB 4 PEMBAHASAN ... 38

4.1 Gudang Perbekalan Farmasi Pusat... 38

4.2 Satelit Farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) ... 42

4.3 Ruang Rawat Inap Terpadu (Gedung A) ... 51

4.4 Satelit Farmasi Intensive Care Unit (ICU) ... 62

4.5 Satelit Farmasi Kirana... 67

4.6 Satelit Farmasi Pusat ... 73

4.7 Sub Instalasi Produksi ... 76

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 83

5.1 Kesimpulan ... 83

5.2 Saran ... 83

DAFTAR TABEL

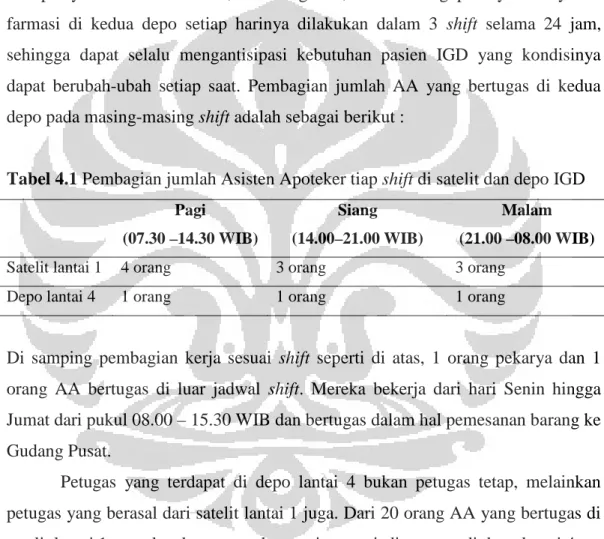

Tabel 4.1 Pembagian jumlah Asisten Apoteker tiap shift di satelit dan depo

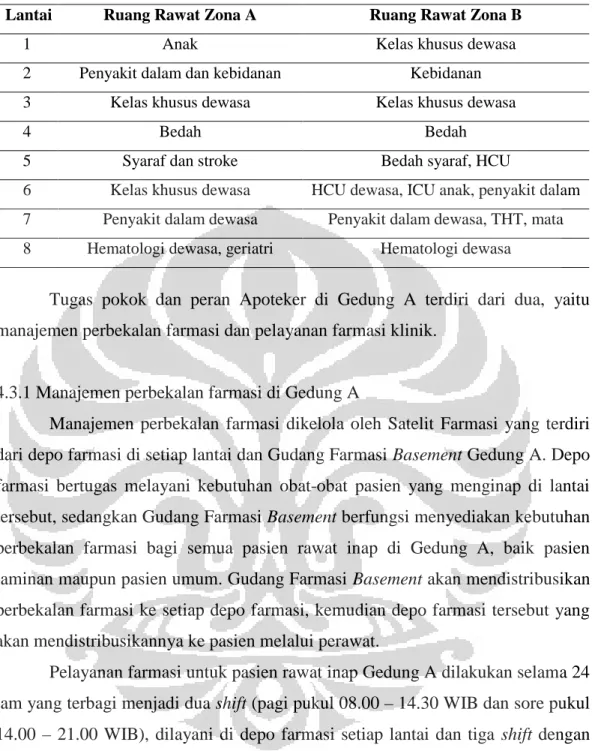

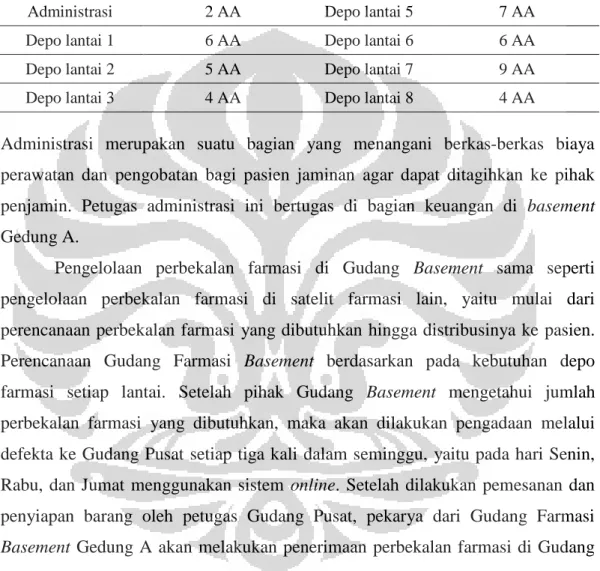

IGD ... 43 Tabel 4.2 Pembagian ruang rawat Gedung A ... 52 Tabel 4.3 Jumlah sumber daya manusia Satelit Farmasi Gedung A ... 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ... 88

Lampiran 2. Struktur organisasi Instalasi Farmasi ... 89

Lampiran 3. Struktur organisasi Sub Instalasi Produksi ... 90

Lampiran 4. Contoh etiket ... 91

Lampiran 5. Contoh klip plastik obat untuk distribusi dengan sistem unit dose ... 92

Lampiran 6. Contoh blanko kartu stok ... 93

Lampiran 7. Formulir pemberian informasi obat untuk pasien pulang ... 94

Lampiran 8. Formulir monitoring pengobatan pasien rawat inap ... 95

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Mengingat pentingnya arti kesehatan, suatu upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (Presiden RI, 2009a).

Dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, upaya kesehatan tersebut harus mencakup serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang paripurna, antara lain pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Presiden RI, 2009a). Salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna ini adalah rumah sakit (Presiden RI, 2009b).

Rumah sakit berperan sebagai sarana rujukan pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, pelayanan farmasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Pelayanan farmasi dibutuhkan sebagai salah satu kegiatan penunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit (Menteri Kesehatan RI, 2004).

Kegiatan pelayanan farmasi di rumah sakit saat ini dituntut untuk berorientasi kepada pelayanan pasien. Pada praktiknya, tujuan dari pelayanan kefarmasian rumah sakit diharapkan dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang terkait dengan kesehatan. Selain itu, pelayanan farmasi juga harus dapat menjamin tersedianya obat yang bermutu di rumah sakit, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi

fungsi tersebut, seorang Apoteker sebagai tenaga pelaksana kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus memiliki kompetensi, baik di bidang manajemen maupun klinis. Oleh sebab itu, Praktik Kerja Profesi Apoteker di rumah sakit perlu diselenggarakan sebagai sarana untuk dapat mempelajari dan memahami tugas dan fungsi Apoteker di rumah sakit.

1.2Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini adalah untuk memahami pelaksanaan pelayanan kefarmasian serta tugas dan peran Apoteker di rumah sakit.

3 Universitas Indonesia BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1 Rumah Sakit

2.1.1. Definisi rumah sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga dapat didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Presiden RI, 2009b).

2.1.2. Tugas dan fungsi rumah sakit

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3. Klasifikasi rumah sakit

Suatu sistem klasifikasi rumah sakit diperlukan untuk memberi kemudahan mengetahui identitas, organisasi, jenis pelayanan yang diberikan, pemilik serta evaluasi golongan rumah sakit. Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, dan rumah sakit pendidikan.

a. Berdasarkan jenis pelayanan

Berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit dapat digolongkan menjadi: 1) Rumah sakit umum

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, rumah sakit umum digolongkan menjadi:

a) Rumah sakit umum kelas A

Rumah sakit umum kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 (lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis lain, dan 13(tiga belas) pelayanan medik subspesialis.

b) Rumah sakit umum kelas B

Rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 (dua) pelayanan medik subspesialis dasar.

c) Rumah sakit umum kelas C

Rumah sakit umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik.

d) Rumah sakit umum kelas D

Rumah sakit umum kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar.

2) Rumah sakit khusus

Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, rumah sakit khusus digolongkan menjadi:

a) Rumah sakit khusus kelas A b) Rumah sakit khusus kelas B c) Rumah sakit khusus kelas C

b. Berdasarkan pengelola

Berdasarkan pengelolanya, rumah sakit dapat digolongkan menjadi : 1) Rumah sakit publik

Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Rumah sakit privat

Rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

c. Rumah sakit pendidikan

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

2.1.4. Struktur organisasi rumah sakit

Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur

keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit.

2.1.5. Indikator pelayanan rumah sakit

Indikator berguna untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit, antara lain :

a. Bed Occupancy Ratio (BOR): persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.

b. Length of Stay (LOS): rata-rata lama rawat pasien.

c. Bed Turn Over (BTO): frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu.

d. Turn Over Interval (TOI): rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.

2.2 Tenaga Kesehatan

Menurut UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memiliki kualifikasi minimum, memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan terdiri dari :

a. tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi, b. tenaga keperawatan yang meliputi perawat dan bidan,

c. tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi, dan Asisten Apoteker,

d. tenaga kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian,

e. tenaga gizi yang meliputi nutrisionis dan dietisian,

f. tenaga keterapian medik yang meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapi wicara, dan

g. tenaga keteknisian teknis yang meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis, optisien, ototik prostetik, teknisi transfusi darah, dan perekam medis.

2.3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2.3.1. Definisi IFRS

Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek kefarmasian yang dilakukan rumah sakit. Jadi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar & Amalia, 2003).

2.3.2. Tujuan IFRS

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, tujuan pelayanan farmasi ialah :

a. melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia;

b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi;

c. melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) mengenai obat; d. menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku;

e. melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan;

f. mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan; serta

g. mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

2.3.3. Tugas dan tanggung jawab IFRS

Tugas utama IFRS adalah pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita hingga pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan oleh pasien rawat inap, rawat jalan, maupun semua unit di rumah sakit. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, IFRS harus menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua penderita dan menjamin pelayanan bermutu tinggi dengan biaya minimal. IFRS juga bertanggung jawab mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/unit diagnosa dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik, dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan pasien yang lebih baik (Siregar & Amalia, 2003).

2.3.4. Ruang lingkup fungsi IFRS

IFRS mempunyai berbagai fungsi yang dapat digolongkan menjadi fungsi klinik dan non-klinik. Fungsi non-klinik meliputi perencanaan, penetapan spesifikasi produk dan pemasok, pengadaan, pengendalian, produksi, penyimpanan, pengemasan dan pengemasan kembali, distribusi, dan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar (Siregar & Amalia, 2003).

Ruang lingkup farmasi klinik mencakup fungsi farmasi yang dilakukan dalam program rumah sakit yaitu pemantauan terapi obat (PTO), evaluasi penggunaan obat (EPO), penanganan bahan sitotoksik, pelayanan di unit perawatan kritis, penelitian, pengendalian infeksi rumah sakit, sentra informasi obat, pemantauan reaksi obat merugikan (ROM), sistem pemantauan kesalahan obat, buletin terapi obat, program edukasi ‘in-service’ bagi Apoteker, dokter, dan perawat, serta investigasi obat, konseling, pemantauan kadar obat dalam darah,

ronde/visite pasien, pengkajian resep, dan penggunaan obat (Siregar & Amalia, 2003; Departemen Kesehatan RI, 2004).

2.3.5. Struktur organisasi IFRS

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004, pelayanan farmasi diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, dan bagan organisasi yang mencerminkan penyelenggaraan berdasarkan filosofi pelayanan kefarmasian. Bagan organisasi adalah bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi, dan kewenangan serta fungsi. Kerangka organisasi minimal mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, serta harus selalu dinamis sesuai perubahan yang dilakukan yang tetap menjaga mutu sesuai harapan pelanggan.

Struktur organisasi dapat dibagi menjadi tiga tingkat yaitu tingkat puncak, tingkat menengah, dan garis depan. Manajer tingkat puncak bertanggung jawab untuk perencanaan, penerapan, dan peningkatan efektifitas fungsi dari sistem mutu secara menyeluruh. Manajer tingkat menengah sebagian besar merupakan kepala bagian/unit fungsional yang bertanggung jawab untuk mendesain dan menerapkan berbagai kegiatan pelayanan yang diinginkan. Manajer garis depan terdiri atas personil pengawas yang secara langsung memantau dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan mutu pelayanan. Setiap personil IFRS harus mengetahui lingkup, tanggung jawab, kewenangan fungsi mereka, dampaknya pada pelayanan, dan bertanggung jawab untuk mencapai mutu produk dan pelayanan (Siregar & Amalia, 2003).

2.4 Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) (Menteri Kesehatan RI, 2004). 2.4.1. Definisi PFT

Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan Apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.

2.4.2. Fungsi dan ruang lingkup PFT Berikut adalah beberapa fungsi PFT :

a. Mengembangkan formularium di rumah sakit dan merevisinya. Pemilihan obat untuk dimasukan dalam formularium harus didasarkan pada evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan serta harga obat dan juga harus meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, kelompok, dan produk obat yang sama.

b. Panitia Farmasi dan Terapi harus mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis. c. Menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit dan yang

termasuk dalam kategori khusus.

d. Membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional. e. Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji

medical record dibandingkan dengan standar diagnosa dan terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus menerus penggunaan obat secara rasional.

f. Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat.

g. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.

2.4.3. Struktur organisasi PFT

Susunan organisasi PFT serta kegiatan yang dilakukan bagi tiap rumah sakit dapat bervariasi sesuai dengan kondisi rumah sakit setempat :

a. PFT harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) dokter, Apoteker, dan perawat. Untuk rumah sakit yang besar tenaga dokter bisa lebih dari 3 (tiga) orang yang mewakili semua staf medis fungsional yang ada.

b. Ketua PFT dipilih dari dokter yang ada di dalam kepanitiaan dan jika rumah sakit tersebut mempunyai ahli farmakologi klinik, maka sebagai ketua berasal dari bidang Farmakologi. Sekretarisnya adalah Apoteker dari instalasi farmasi atau Apoteker yang ditunjuk.

c. PFT harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 (dua) bulan sekali dan untuk rumah sakit besar rapatnya diadakan sebulan sekali. Rapat PFT dapat mengundang pakar-pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan PFT.

d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat PFT diatur oleh sekretaris, termasuk persiapan dari hasil-hasil rapat.

e. Membina hubungan kerja dengan panitia di dalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat.

2.4.4. Tugas Apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi

a. Menjadi salah seorang anggota panitia (wakil ketua/sekretaris). b. Menetapkan jadwal pertemuan.

c. Mengajukan acara yang akan dibahas dalam pertemuan.

d. Menyiapkan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan dalam pertemuan.

e. Mencatat semua hasil keputusan dalam pertemuan dan melaporkan pada pimpinan rumah sakit.

f. Menyebarluaskan keputusan yang sudah disetujui oleh pimpinan kepada seluruh pihak yang terkait.

g. Melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam pertemuan. h. Menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, pedoman penggunaan

antibiotika, dan pedoman penggunaan obat dalam kelas terapi lain. i. Membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan PFT. j. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

k. Melaksanakan pengkajian dan penggunaan obat.

l. Melaksanakan umpan balik hasil pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat pada pihak terkait.

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit (Departemen Kesehatan RI, 2008)

Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari perencanaan sampai

evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi.

2.5.1. Perencanaan

Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tujuan perencanaan perbekalan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahapan perencanaan kebutuhan farmasi meliputi :

a. Pemilihan

Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan dan pola penyakit di rumah sakit. Pemilihan obat di rumah sakit merujuk kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sesuai dengan kelas rumah sakit masing-masing, Formularium RS, Formularium Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) Askes, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

b. Kompilasi penggunaan

Kompilasi penggunaan perbekalan farmasi berfungsi untuk mengetahui penggunaan bulanan masing-masing jenis perbekalan farmasi di unit pelayanan selama setahun dan sebagai pembanding bagi stok optimum.

c. Perhitungan kebutuhan

Perhitungan kebutuhan obat dilakukan untuk menghindari masalah kekosongan obat atau kelebihan obat. Metode yang biasa digunakan dalam perhitungan kebutuhan obat, antara lain :

1) Metode konsumsi

Secara umum, metode konsumsi menggunakan data konsumsi obat individual dalam memproyeksikan kebutuhan yang akan datang berdasarkan data konsumsi tahun sebelumnya. Dasarnya adalah data riil konsumsi obat per periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi.

2) Metode morbiditas

Metode morbiditas menggunakan data jumlah pasien pengguna fasilitas kesehatan yang ada dan tingkat morbiditas (frekuensi masalah kesehatan yang umum) untuk membuat rencana kesehatan obat yang dibutuhkan. Dasarnya adalah jumlah kebutuhan obat yang digunakan untuk beban kesakitan. Metode morbiditas membutuhkan sebuah daftar tentang masalah kesehatan umum, sebuah daftar obat-obatan yang penting mencakup terapi untuk masalah-masalah tersebut, dan satu set pengobatan standar untuk tujuan perhitungan (berdasarkan pada praktik rata-rata atau pedoman pengobatan).

3) Metode kombinasi

Pada kasus tertentu digunakan metode morbiditas atau epidemiologi, selain itu dihitung dengan menggunakan metode konsumsi. Misalnya metode morbiditas digunakan untuk meghitung obat-obat yang digunakan untuk kasus demam berdarah berdasarkan angka prevalensinya, sisanya dihitung dengan menggunakan metode konsumsi.

d. Evaluasi perencanaan

Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi untuk tahun yang akan datang, biasanya akan diperoleh jumlah kebutuhan dan idealnya diikuti dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara atau teknik seperti analisa nilai ABC untuk evaluasi aspek ekonomi, kriteria VEN untuk evaluasi aspek medik atau terapi, kombinasi ABC dan VEN, dan revisi daftar perbekalan farmasi.

2.5.2. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian, produksi atau pembuatan sediaan farmasi, dan sumbangan/droping/hibah. Tujuan pengadaan adalah untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga layak, mutu yang baik, serta pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar, dan tidak memerlukan tenaga dan waktu berlebihan.

a. Pembelian

Pembelian adalah rangakaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi. Terdapat empat metode pada proses pembelian, yaitu :

1) Pelelangan (tender) terbuka

Berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga metode ini lebih menguntungkan. Untuk pelaksanaannya memerlukan staf yang kuat, waktu yang lama serta perhatian penuh.

2) Tender terbatas

Sering disebut juga sebagai lelang tertutup. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka.

3) Pembelian dengan tawar-menawar

Metode dilakukan bila item tidak penting, tidak banyak dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu.

4) Pembelian langsung

Pembelian dilakukan dalam jumlah kecil untuk item yang perlu segera tersedia. Harga untuk item tertentu relatif lebih mahal dibanding pada pembelian dengan metode lain.

b. Produksi

Produksi merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan mengemas kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria obat yang diproduksi adalah :

1) sediaan farmasi dengan formula khusus, 2) sediaan farmasi dengan harga murah,

3) sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, 4) sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, 5) sediaan farmasi untuk penelitian,

6) sediaan nutrisi parenteral,

7) rekonstruksi sediaan obat kanker, dan 8) sediaan farmasi yang harus dibuat baru.

Jenis sediaan farmasi yang diproduksi : a. Produksi steril

1) ruangan aseptis;

2) peralatan, contohnya laminar air flow (horizontal dan vertikal), autoclave, oven, cytoguard, dan alat pelindung diri; serta

3) sumber daya manusia : petugas terlatih. Kegiatan produksi steril meliputi :

1) Pembuatan Sediaan steril

Contoh : Pembuatan methylen blue, triple dye, aqua steril 2) Total Parenteral Nutrisi (TPN)

TPN adalah nutrisi dasar untuk pemberian secara intravena yang diperlukan bagi penderita yang kebutuhan nutrisinya tidak dapat terpenuhi secara enteral. Contoh TPN adalah campuran sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral untuk kebutuhan individual dan dikemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi.

3) Pencampuran obat suntik / sediaan intravena (IV admixture)

IV admixture adalah pencampuran sediaan steril ke dalam larutan

intravena secara aseptis untuk menghasilkan suatu sediaan steril. Contoh kegiatan IV admixture adalah mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus dan melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai.

4) Pengemasan kembali (re-packing) 5) Rekonstitusi sediaan sitostatika b. Produksi non-steril

Kegiatan produksi non-steril meliputi : 1) Pembuatan sirup

Contoh sirup yang umum dibuat di rumah sakit adalah OBH (Obat Batuk Hitam).

2) Pembuatan salep Contoh : salep AAV. 3) Pembuatan puyer

Contoh : obat racikan

4) Pengemasan kembali (re-packing) Contoh : Alkohol, Povidon Iodine

5) Pengenceran Contoh : H2O2 3%

Sediaan farmasi yang diproduksi oleh IFRS harus akurat dalam identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu. Oleh karena itu, harus ada pengendalian proses dan produk untuk semua sediaan yang diproduksi atau pembuatan sediaan ruah dan pengemasan yang memenuhi syarat. Formula induk dan batch harus terdokumentasi dengan baik (termasuk hasil pengujian produk).

c. Sumbangan/droping/hibah

Pada prinsipnya pengelolaan perbekalan farmasi dari hibah/sumbangan mengikuti kaidah umum pengelolaan perbekalan farmasi reguler. Perbekalan farmasi yang tersisa dapat dipakai untuk menunjang pelayanan kesehatan di saat situasi normal.

2.5.3. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian. Staf farmasi merupakan bagian dari tim penerimaan perbekalan farmasi. Pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi, antara lain :

a. Setiap produk jadi yang telah diproduksi oleh pabrik harus mempunyai

certificate of analysis (CA).

b. Barang harus bersumber dari distributor utama.

c. Harus mempunyai Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk kategori bahan-bahan berbahaya.

d. Khusus untuk alat kesehatan atau kedokteran harus mempunyai certificate of

origin (CO).

e. Waktu kedaluwarsa minimal 2 tahun.

2.5.4 Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai

aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan penyimpanan, antara lain :

a. memelihara mutu sediaan farmasi,

b. menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, c. menjaga ketersediaan, dan

d. memudahkan pencarian dan pengawasan

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, menurut bentuk sediaan dan alfabetis, dengan menerapkan prinsip FEFO dan FIFO, dan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Penyimpanan sebaiknya dilakukan dengan memperpendek jarak gudang dengan pemakai agar efisien.

2.5.5 Pendistribusian

Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan jumlah. Distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit dapat dilakukan dengan berbagai pilihan sistem. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan :

a. efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada, b. metode sentralisasi atau desentralisasi, serta

c. sistem total floor stock, resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi (Menteri Kesehatan RI, 2004).

Beberapa kategori sistem pendistribusian perbekalan farmasi, antara lain : a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (Total Floor Stock)

Pada sistem total floor stock, sejumlah perbekalan farmasi disimpan dalam ruang rawat untuk memenuhi kebutuhan di ruang tersebut. Pendistribusian perbekalan farmasi menjadi tanggung jawab perawat ruangan. Perbekalan yang disimpan tidak dalam jumlah besar dan dapat dikontrol secara berkala oleh petugas farmasi (Menteri Kesehatan RI, 2004). Sistem distribusi ini hanya

digunakan untuk kebutuhan gawat darurat dan bahan dasar habis pakai (Departemen Kesehatan RI, 2008).

Beberapa keuntungan dari sistem total floor stock adalah : 1) obat yang dibutuhkan cepat tersedia,

2) meniadakan retur obat,

3) pasien tidak harus membayar obat berlebih, dan 4) mengurangi jumlah personil farmasi.

Beberapa kelemahan dari sistem total floor stock adalah :

1) kesalahan obat tinggi (salah order dari dokter, salah peracikan oleh perawat, atau salah etiket obat),

2) persediaan obat di ruangan menjadi banyak,

3) kemungkinan kehilangan dan kerusakan obat lebih besar, dan 4) menambah beban kerja bagi perawat.

b. Sistem Resep Perorangan (Resep Individual)

Pada distribusi dengan sistem resep individual, perbekalan farmasi disiapkan dan didistribusikan kepada pasien sesuai dengan yang tertulis di resep. Pendistribusian perbekalan farmasi dengan sistem resep individual dilakukan melalui instalasi farmasi (Menteri Kesehatan RI, 2004). Beberapa keuntungan dari sistem ini adalah :

1) resep dapat dikaji dulu oleh Apoteker,

2) ada interaksi antara Apoteker, dokter, dan perawat, dan 3) ada pengendalian persediaan.

Kelemahan dari sistem ini adalah :

1) bila obat berlebih, pasien tetap harus membayar, 2) obat dapat terlambat sampai ke pasien,

3) masih memerlukan tenaga perawat untuk menyiapkan obat sebelum diberikan ke pasien, dan

4) kehilangan dan kesalahan penggunaan obat masih cukup besar karena tidak adanya proses pengawasan ganda.

c. Sistem Unit Dosis

Pada sistem unit dosis, pendistribusian obat dilakukan melalui resep perorangan yang disiapkan, diberikan atau digunakan, dan dibayar dalam unit untuk penggunaan satu kali dosis (Menteri Kesehatan RI, 2004). Penyiapan dan pengendalian obat dilakukan oleh instalasi farmasi untuk tiap waktu penggunaan dalam sehari. Selanjutnya, obat diserahkan kepada perawat untuk diberikan ke pasien. Sistem unit dosis hanya dapat dilakukan untuk pasien rawat inap, bukan untuk pasien rawat jalan.

Keuntungan dari sistem distribusi unit dosis, antara lain : 1) Pasien hanya membayar obat yang telah dipakainya.

2) Tidak ada kelebihan obat atau obat yang tidak terpakai di ruang perawatan. 3) Semua obat disiapkan oleh farmasi sehingga perawat mempunyai waktu yang

lebih untuk merawat pasien.

4) Menciptakan sistem pengawasan ganda yaitu oleh farmasi ketika membaca resep dokter, sebelum dan sesudah menyiapkan obat serta oleh perawat ketika membaca formulir instruksi obat sebelum memberikan obat kepada pasien. Hal ini akan mengurangi kesalahan pengobatan (medication error).

5) Memperbesar kesempatan komunikasi antara farmasi, perawat, dan dokter serta pasien.

6) Memungkinkan farmasi mempunyai profil farmasi penderita yang dibutuhkan untuk drug use review (pengkajian penggunan obat).

7) Mempermudah pengendalian dan pemantauan penggunaan persediaan farmasi.

Kelemahan dari sistem distribusi unit dosis adalah : 1) membutuhkan banyak tenaga farmasi,

2) harus segera siap sebelum jam makan pasien, dan 3) menggunakan lebih banyak bungkus obat.

2.6 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Menteri Kesehatan RI, 2004)

2.6.1 Pengkajian Resep

Kegiatan dalam pelayanan kefarmasian yang dimulai dari skrining resep meliputi persyaratan administrasi, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Persyaratan administrasi meliputi :

a. nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, jenis kelamin, dan berat badan pasien;

b. nama, nomor ijin, alamat, dan paraf dokter; c. tanggal resep; dan

d. ruangan atau unit asal resep. Kesesuaian farmasetik meliputi : a. bentuk dan kekuatan sediaan; b. dosis dan jumlah obat;

c. stabilitas dan ketersediaan; dan d. aturan, cara, dan teknik penggunaan. Pertimbangan klinis meliputi :

a. ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat; b. duplikasi pengobatan;

c. alergi, interaksi, dan efek samping obat; d. kontraindikasi; dan

e. efek aditif.

2.6.2 Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada tenaga kesehatan dan pasien. Tujuan PIO meliputi :

a. menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan dilingkungan rumah sakit,

b. menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi Panitia/Komite Farmasi dan Terapi (PFT),

c. meningkatkan profesionalisme Apoteker, dan d. menunjang terapi obat yang rasional.

Kegiatan yang termasuk dalam PIO meliputi :

a. memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara aktif dan pasif,

b. menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka,

c. membuat buletin, leaflet, dan label obat,

d. menyediakan informasi bagi PFT sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit,

e. melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya, dan

f. mengoordinasi penelitian tentang obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian.

2.6.3 Pemantauan dan pelaporan Efek Samping Obat (ESO)

Pemantauan dan pelaporan ESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Tujuan monitoring ESO yakni menemukan ESO sedini mungkin (terutama yang berat, tidak dikenal, atau frekuensinya jarang), menentukan frekuensi dan insiden ESO, dan mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi timbulnya ESO. Kegiatan monitoring efek samping obat meliputi :

a. menganalisis laporan ESO;

b. mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami ESO;

c. mengisi formulir ESO; dan

d. melaporkan ke Panitia ESO Nasional.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam monitoring ESO yakni kerja sama dengan PFT dan ruang rawat serta ketersediaan formulir monitoring ESO. Apoteker yang ingin memulai atau menerapkan program tersebut, dapat mengusulkan beberapa metode kepada PFT. Usulan ini mencakup pelaporan

sukarela oleh praktisi individu, mengaji kartu pengobatan pasien, surveilans obat individu, dan surveilans unit pasien.

2.6.4 Pengkajian penggunaan obat (drug use review)

Pengkajian penggunaan obat adalah alat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan obat seperti dosis yang tidak benar, reaksi efek samping yang bisa dihindari, pemilihan obat yang tidak tepat, dan kesalahan dalam penyiapan dan pemberian obat (Quick, 1997). Pengkajian penggunaan obat merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat-obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien. Tujuan dari pengkajian penggunaan obat adalah (Menteri Kesehatan RI, 2004) :

a. mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat pada pelayanan kesehatan/dokter tertentu,

b. membandingkan pola penggunaan obat pada pelayanan kesehatan/dokter satu dengan yang lain,

c. penilaian berkala atas penggunaan obat spesifik, dan d. menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat.

Alat yang digunakan dalam pengkajian penggunaan obat adalah (Quick, 1997):

a. indikator peresepan, yang mencakup parameter inti sebagai berikut : 1) rata-rata jumlah obat per pasien,

2) persentase obat yang diresepkan menggunakan nama generik, 3) persentase pasien yang diresepkan antibiotik,

4) persentase pasien yang diresepkan injeksi, dan

5) persentase obat yang diresepkan dari daftar obat esensial.

b. indikator pelayanan pasien, yang mencakup parameter inti sebagai berikut : 1) rata-rata waktu konsultasi,

2) rata-rata waktu dispensing,

3) persentase obat aktual yang disiapkan, 4) persentase pelabelan yang benar, dan

c. indikator fasilitas, yang mencakup parameter inti sebagai berikut : 1) ketersediaan daftar obat-obat esensial dan

2) ketersediaan obat-obat esensial.

2.6.5 Konseling

Konseling merupakan suatu proses sistematik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien terkait penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap. Konseling bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai nama obat, tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara menggunakan obat, lama penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat, dan interaksi dengan penggunaan obat-obat lain. Konseling dapat dilakukan untuk pasien dengan kriteria sebagai berikut :

a. pasien rujukan dokter,

b. pasien dengan penyakit kronis,

c. pasien dengan obat yang berindeks terapi sempit dan polifarmasi, d. pasien geriatrik, dan

e. pasien pulang sesuai dengan kriteria di atas.

Konseling terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya : a. membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien.

b. menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode open-ended question, mencakup:

1) Apa yang dikatakan dokter mengenai obat 2) Bagaimana cara pemakaiannya

3) Efek yang diharapkan dari obat tersebut

c. memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat.

d. melakukan verifikasi akhir yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi.

2.6.6 Ronde/visite pasien

a. pemilihan obat,

b. menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapeutik, c. menilai kemajuan pasien, dan

d. bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain.

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan ronde adalah sebagai berikut : a. Apoteker harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan

tersebut kepada pasien;

b. untuk pasien yang baru dirawat, Apoteker harus menanyakan terapi obat terdahulu dan memperkirakan masalah yang mungkin terjadi;

c. Apoteker memberikan keterangan pada formulir resep untuk menjamin penggunaan obat yang benar; dan

d. melakukan pengkajian terhadap catatan perawat, yang akan berguna untuk pemberian obat.

Setelah kunjungan, Apoteker membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dalam buku yang digunakan bersama antara Apoteker, sehingga dapat menghindari pengulangan kunjungan.

BAB 3

TINJAUAN KHUSUS

3.1 Profil RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 3.1.1 Sejarah singkat

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo didirikan pada tanggal 19 November 1919 dengan nama Centrale Burgerlijke

Ziekenhuis (CBZ). Bulan Maret 1942, pada masa pendudukan Jepang di

Indonesia, CBZ dijadikan rumah sakit perguruan tinggi (Ika Daigaku Byongin). CBZ diubah namanya menjadi Rumah Sakit Oemoem Negeri (RSON) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Asikin Widjaya Koesoema dan selanjutnya dipimpin oleh Prof. Tamija pada tahun 1945. Pada tahun 1950, RSON berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) diresmikan menjadi Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo (RSTM) oleh Menteri Kesehatan pada masa itu, Prof. Dr. Satrio, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1964. Sejalan dengan perkembangan ejaan baru Bahasa Indonesia, RSTM diubah menjadi RSCM. Pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai SK Menkes Nomor 553/Menkes/SK.VI/1994, rumah sakit ini berubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo hingga saat ini.

Berdasarkan PP No. 116 tahun 2000, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ditetapkan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan dalam perkembangan selanjutnya, status Perjan RSCM diubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005, dengan harapan RSCM mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.1.2 Visi

RSCM memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan nasional terkemuka di Asia Pasifik tahun 2014.

3.1.3 Misi

RSCM memiliki misi antara lain:

a. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

b. Menjadi tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui manajemen yang mandiri.

3.1.4 Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia

RSCM dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi lima direktorat, yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat Pengembangan dan Pemasaran, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Umum dan Operasional yang terkait dengan pelayanan rumah sakit. Struktur organisasi RSCM dapat dilihat secara lebih jelas pada Lampiran 1.

3.1.5 Klasifikasi

RSCM merupakan rumah sakit umum pemerintah pusat kelas A yang merupakan pusat rujukan nasional. RSCM juga merupakan rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam melaksanakan program pendidikan di bidang kesehatan. Misalnya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebagai mitra penyelenggara program pendidikan Spesialis dan Sub Spesialis dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI) sebagai mitra penyelenggara program pendidikan profesi Apoteker.

3.2 Profil Instalasi Farmasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Instalasi Farmasi RSCM merupakan satuan kerja fungsional sebagai pusat pendapatan di lingkungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan. Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker pejabat yang disebut Kepala Instalasi Farmasi.

3.2.1 Visi

Instalasi Farmasi RSCM memiliki visi untuk menjadi penyelenggara pelayanan farmasi yang komprehensif dengan kualitas terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan di Asia Pasifik pada tahun 2014.

3.2.2 Misi

Instalasi Farmasi RSCM memiliki misi antara lain :

a. Menyelenggarakan pelayanan farmasi prima untuk kepuasan pelanggan. b. Menyelenggarakan manajemen perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. c. Menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan

keselamatan pasien dan mencapai hasil terapi obat yang optimal.

d. Menunjang penyelenggaraan kebijakan obat di rumah sakit dalam rangka meningkatkan penggunaan obat yang rasional.

e. Memproduksi sediaan farmasi tertentu yang dibutuhkan RSCM sesuai persyaratan mutu.

f. Berperan serta dalam peningkatan pendapatan rumah sakit.

g. Berperan serta dalam program pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan farmasi.

3.2.3 Nilai budaya

Instalasi Farmasi RSCM memiliki 5 nilai budaya yang dikenal dengan 5R, yaitu Rapi, Ringkas, Resik, Rawat, dan Rajin.

3.2.4 Tujuan umum

Menyelenggarakan kebijakan obat di rumah sakit melalui pelayanan farmasi satu pintu, profesional, berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi, bekerjasama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang terkait dalam rangka meningkatkan penggunaan obat yang rasional.

3.2.5 Tujuan khusus

a. Aspek manajemen, antara lain mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien, menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan, mewujudkan sistem

informasi tepat guna dan berdaya guna, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan farmasi melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pelayanan farmasi.

b. Aspek klinik, antara lain mengkaji instruksi pengobatan, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan obat, memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat, menjadi pusat informasi obat bagi tenaga kesehatan, pasien/keluarga dan masyarakat, melaksanakan konseling pada pasien, melakukan pengkajian obat, melakukan penanganan obat-obat kanker, melakukan perencanaan, penerapan dan evaluasi obat, bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain, dan berperan serta dalam tim/kepanitiaan di rumah sakit seperti Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) serta Pelaksana Pengendalian Resistensi Antibiotik (PPRA).

3.2.6 Tugas pokok dan fungsi

Instalasi Farmasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi yang optimal, meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian perbekalan farmasi dan produksi sediaan farmasi, serta melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai prosedur kefarmasian dan etika profesi. Selain itu, Instalasi Farmasi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang Farmasi. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Instalasi Farmasi RSCM berfungsi dalam :

a. Penyusunan standar, kriteria, prosedur, dan indikator kinerja pelayanan kefarmasian.

b. Pengkoordinasian perencanaan perbekalan farmasi.

c. Pengelolaan perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

d. Penyelenggaraan produksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

e. Penyelenggaraan pengkajian instruksi pengobatan dan resep pasien. f. Pengidentifikasian masalah dengan penggunaan obat dan alat kesehatan.

g. Pencegahan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan.terhadap efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan.

h. Pemberian informasi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga. i. Pemberian konseling kepada pasien atau keluarga.

j. Pelaksanaan pencampuran obat suntik, dispensing, dan dosis unit. k. Penyelenggaraan supervisi terhadap pelayanan farmasi.

l. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap jaminan mutu pengelolaan pelayanan kefarmasian.

m. Pengembangan profesi SDM kefarmasian. n. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

3.2.7 Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia

Instalasi Farmasi RSCM bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Medik dan Keperawatan. Instalasi Farmasi berpusat di Gedung Central Medical

Unit (CMU) 2 lantai 3 dan dipimpin oleh seorang Apoteker selaku Kepala

Instalasi Farmasi RSCM yang membawahi empat sub instalasi, yaitu : a. Sub Instalasi Administrasi dan Keuangan (Adminkeu);

b. Sub Instalasi Perbekalan Farmasi; c. Sub Instalasi Produksi; dan

d. Sub Instalasi Farmasi Klinik dan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan (Farklin Diklitbang).

3.3 Keterlibatan Farmasi dalam Kepanitiaan Rumah Sakit 3.3.1 Pelaksana Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

PPRA merupakan suatu tim pelaksana yang dibentuk rumah sakit dengan tujuan:

a. Tercapainya peningkatan mutu dalam pemakaian antibiotik di rumah sakit melalui kerja sama dengan empat pilar yang terdiri dari Panitia Farmasi dan Terapi, Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS), Tim Mikrobiologi Klinik, dan Tim Farmasi Klinik.

b. Terlaksananya pengawasan, pemantauan, dan pengendalian prosedur pemakaian antibiotik di masing-masing unit, agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

c. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemakaian antibiotik.

d. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Tim PPRA melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan antimikroba secara bijak (meliputi efikasi, biaya, keamanan, dan kenyamanan) di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Tim PPRA terdiri dari:

a. Tim inti yaitu:

1) Perwakilan dari Panitia Farmasi dan Terapi. 2) PPIRS.

3) Spesialis Farmasi Klinik. 4) Spesialis Mikrobiologi Klinik.

b. Perwakilan dari Departemen Patologi Klinik.

c. Perwakilan Departemen Penyakit Dalam, Departemen Bedah, Departemen Kebidanan dan Kandungan, dan Departemen Ilmu Kesehatan Anak.

d. Perwakilan Divisi Penyakit Tropik Departemen Ilmu Penyakit Dalam. e. Perwakilan Bidang Pelayanan Medik dan bidang Keperawatan.

Organisasi PPRA meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari unsur klinis (mewakili departemen/UPT/instalasi terkait), perawat, Apoteker, spesialis Mikrobiologi Klinik, spesialis Patologi Klinik, spesialis Farmakologi Klinik, dan Konsultan Penyakit Tropik Infeksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPRA dibantu oleh kelompok kerja (Pokja) PPRA dari berbagai departemen/UPT/instalasi yang pelayanannya berhubungan dengan penggunaan antimikroba. Pokja departemen terdiri dari Ketua, yang merangkap sebagai anggota tim PPRA, dan beberapa orang anggota. Pokja PPRA tingkat departemen/instalasi/UPT sebagai berikut (SK No.10281/TU.K/34/VI/2011): a. Departemen Penyakit Dalam.

b. Departemen Bedah.

c. Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA). d. Departemen Obstetri dan Ginekologi.

e. Departemen Kulit dan Kelamin. f. Departemen Gigi dan Mulut. g. Departemen Bedah Syaraf. h. Departemen Mata.

i. Departemen Neurologi. j. Departemen Urologi. k. Departemen THT. l. ICU.

m. Unit Pelayanan Luka Bakar. n. Pelayanan Jantung terpadu. o. Instalasi Gawat Darurat.

Tugas pokok Tim PPRA adalah melaksanakan pengendalian resistensi antimikroba. PPRA memilki fungsi, antara lain:

a. Menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan antibiotik.

b. Menerapkan kebijakan di bidang pengendalian resistensi antimikroba melalui koordinasi empat pilar.

c. Menyusun Program Kerja Tim PPRA dan Pokja PPRA departemen/UPT/instalasi.

d. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba yang terkait dengan penggunaan antibiotik secara bijak.

e. Sebagai konsultan dalam pemilihan antibiotik lini 3.

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan antibiotik, pola resistensi kuman, insiden MRSA.

Tim PPRA menyelenggarakan pertemuan berkala secara terencana minimal satu bulan sekali untuk membahas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PPRA dan menyampaikan rekomendasi hasil keputusan rapat secara tertulis kepada Direktur Medik dan Keperawatan dan pihak terkait (departemen/UPT/instalasi pelayanan dan empat pilar PPRA).

3.3.2 Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)

Panitia Farmasi dan Terapi adalah panitia ahli di bawah Komite Medik yang membantu Direktur Utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan perbekalan farmasi di RSCM. Keanggotaan Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) adalah berdasarkan pengusulan dari Kepala Departemen/Bidang/Instalasi dan disahkan oleh Direktur Utama. Keanggotaannya diperbarui maksimal setiap 5 tahun sekali. Anggota PFT tidak boleh mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan farmasi manapun. Ketua, sekretaris, dan 2 (dua) anggota PFT ditetapkan sebagai pengurus harian. Setiap departemen memiliki PFT tingkat departemen yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 2-3 orang anggota. Ketua PFT tingkat departemen menjadi anggota ex-officio PFT tingkat RSCM. PFT menyusun program kerja tentang pemilihan dan penyusunan formularium. PFT juga mengajukan anggaran setiap tahun guna mendukung program kerjanya.

Tugas PFT mencakup :

a. Sebagai penasehat bagi pimpinan RSCM dan tenaga kesehatan dalam semua masalah yang ada kaitannya dengan perbekalan farmasi.

b. Menyusun kebijakan penggunaan perbekalan farmasi di RSCM.

c. Menyusun formularium obat, daftar alat kesehatan, dan reagensia, serta memperbaharuinya secara berkala. Seleksi obat, alat kesehatan, dan reagensia didasarkan pada kemanjuran, keamanan, kualitas, dan harga. PFT harus mampu meminimalkan jenis obat yang nama generiknya sama atau jenis obat yang indikasinya sama.

d. Memantapkan dan melaksanakan program dan agenda kegiatan yang menjamin berlangsungnya pelaksanaan terapi yang efektif, aman, dan hemat biaya.

e. Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan dan penyebaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan seleksi, pengadaan, dan penggunaan obat kepada staf medis RSCM.

f. Berperan aktif dalam penjaminan mutu pemilihan, pengadaan dan penggunaan perbekalan farmasi.

g. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi efek samping obat yang terjadi di RSCM.

h. Memandu tinjauan penggunaan obat (drug utilization review) dan mengumpanbalikkan hasil tinjauan itu ke seluruh staf medis.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, PFT perlu mengadakan rapat rutin sekurang-kurangnya satu bulan sekali untuk membicarakan implementasi dari kebijakan dan peraturan tentang seleksi, pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Keputusan rapat pleno yang menyangkut kebijakan diambil berdasarkan musyawarah. Bila musyawarah tidak berhasil, maka dapat dilakukan pemungutan suara. Setiap anggota PFT dalam pengambilan keputusan harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, dan semata-mata adalah untuk kepentingan pasien (Panitia Farmasi dan Terapi RSCM, 2012).

3.4 Instalasi Sterilisasi Pusat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Kondisi steril melalui sterilisasi merupakan prinsip dasar untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Sterilisasi menjadi langkah awal untuk terlaksananya patient safety melalui pemutusan mata rantai penyebaran mikroorganisme. Pelaksanaan sterilisasi membutuhkan perangkat dan sistem yang utuh dalam pelaksanaannya dengan petugas khusus yang memiliki keterampilan khusus sebagai first step to quality. Oleh karena itu, instalasi sterilisasi pusat menjadi unit yang sangat dibutuhkan di rumah sakit untuk memenuhi ketersediaan atas barang-barang steril untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Alat kesehatan steril menjadi produk akhir sterilisasi di instalasi sterilisasi pusat.

3.4.1 Definisi Instalasi Sterilisasi Pusat

Instalasi sterilisasi pusat merupakan suatu unit kerja yang bertugas menyediakan barang-barang dan peralatan steril, seperti perbekalan farmasi dasar, instrumen steril, linen steril, dan lain-lain, yang dibutuhkan oleh departemen, instalasi atau unit kerja lainnya di RSCM.

3.4.2 Visi dan misi Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM

Visi dari instalasi sterilisasi pusat adalah menjadi instalasi sterilisasi pusat yang terkemuka di Asia Pasifik Tahun 2014. Misi dari instalasi sterilisasi pusat adalah:

a. Menyelenggarakan pusat pelayanan sterilisasi yang aman dan bermutu; b. Menjadi penyedia alat kesehatan steril untuk jejaring pelayanan kesehatan; c. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang sterilisasi;

d. Menyedikan sarana dan prasarana yang handal; dan

e. Menyediakan tempat pendidikan/pelatihan dan penelitian / pengembangan di bidang sterilisasi.

3.4.3 Tujuan dan strategi Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM

Tujuan dari instalasi sterilisasi pusat RSCM adalah tercapainya pelayanan pusat sterilisasi dengan pergeseran posisi menjadi revenue center. Strategi yang digagas adalah:

a. Meningkatkan efisiensi produktivitas; b. Meningkatkan profesionalisme; c. Menciptakan restrukturisasi;

d. Menerapkan sistem manajemen keuangan;

e. Menetapkan tarif pelayanan sterilisasi berdasarkan perhitungan unit cost; dan f. Meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi.

3.4.4 Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM

Instalasi sterilisasi pusat RSCM dikepalai oleh Kepala Instalasi Pusat Sterilisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Umum dan Operasional. Struktur organisasi instalasi sterilisasi pusat RSCM dapat dilihat pada Lampiran 4. Kepala Instalasi Pusat Sterilisasi membawahi empat penanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab SDM & Keuangan; b. Penanggung Jawab Peralatan & Pelayanan;

d. Penanggung Jawab Logistik dan Inventaris.

Kepala Instalasi Pusat Sterilisasi juga membawahi dua kepala bagian, yaitu Kepala Sub Instalasi Operasional dan Kepala Sub Instalasi Mutu. Kepala bagian tersebut masing-masing memiliki tiga penanggung jawab yang menjadi pelaksana kegiatan. Kepala Sub Instalasi Operasional membawahi Penanggung Jawab Dekontaminasi, Penanggung Jawab Pengemasan & Labeling, dan Penanggung Jawab Proses Sterilisasi, sedangkan Kepala Sub Instalasi Mutu membawahi Penanggung Jawab Penyimpanan dan Distribusi, Penanggung Jawab

Quality Control, dan Penanggung Jawab Audit Mutu. Sumber daya manusia

Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti terlatih, tidak mempunyai luka terbuka, tidak mempunyai penyakit yang menular, disiplin memakai alat pelindung diri dalam tugas operasional, dan mematuhi aturan sterilisasi.

3.4.5 Ruang dan sarana Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM

Ruang Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM memiliki suhu 18° - 22° C dan kelembaban 35% - 72%. Pertukaran udara dilakukan minimal 10 kali per jam dan pada setiap ruangan harus memiliki exhaust/ HEPA filter. Alat yang digunakan untuk membantu sterilisasi yaitu ultrasonic, washer automatic, dry heat

sterilisator, autoclave sterilisator, dan plasma sterilisator. Instalasi Sterilisasi

PRSCM memiliki tiga jenis area, yaitu: a. Area unclean

Area bertekanan negatif sebagai tempat proses dekontaminasi. b. Area clean

Tempat dilakukannya proses pengemasan, labelling, dan sterilisasi. c. Area steril

Area bertekanan positif untuk pelaksanaan uji visual, penyimpanan, dan distribusi barang steril.

3.4.6 Sistem pelayanan Instalasi Sterilisasi Pusat RSCM

Sistem pelayanan Instalasi Sterilisasi Pusat terbagi dua, yaitu sistem pelayanan yang tersentralisasi dan desentralisasi. Sistem pelayanan tersentralisasi