Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Makaria Asfina Ratu

044314002

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

i

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

SKRIPSI

Oleh:

Makaria Asfina Ratu 044314002

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ii

TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875”, yang ditulis oleh Makaria Asfina Ratu/044314002.

TELAH DISETUJUI OLEH:

Pembimbing

iii

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

Mendiang ayahku, Fransiscus Ambo.

Ibuku, Agustina Indrayani Inya.

Adikku, Samuel Kalimanjaya.

Dan...

iv

In order to succeed, we must first believe that we can.

v

OLEH:

MAKARIA ASFINA RATU 044314002

“Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma pada

tanggal 17 Desember 2009”

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Prof. P.J. Suwarno, S.H _____________

Anggota : 1. Drs. Hb. Hery Santosa, M.Hum _____________

2. Drs. Ign. Sandiwan Suharso _____________

3. Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, M.Hum _____________

Yogyakarta, 17 Desember 2009 Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma Dekan,

vi

kesarjanaan di perguruan tinggi. Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau

suatu lembaga atau bagian dari karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali

bagian-bagian tertentu yang dijadikan sumber.

Yogyakarta,

Makaria Asfina Ratu

vii

Skripsi berjudul “Dampak PelaksanaanAgrarische Wet 1870 terhadap Kehidupan Petani di Kabupaten Grobogan tahun 1870-1875” disusun berdasarkan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana keadaan Kabupaten Grobogan sebelum pelaksanaan Agrarische Wet 1870; kedua, bagaimana pelaksanaan Agrarische Wet 1870 di Kabupaten Grobogan; dan ketiga, apa dampak dari pelaksanaan tersebut. Skripsi ini menggunakan teori fungsionalisme dari Robert K. Merton yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bersifat fungsionalis. Kemiskinan perlu dipertahankan untuk melestarikan sebuah sistem yang ada dalam suatu lingkungan tertentu.

Keadaan geografis dari Kabupaten Grobogan merupakan faktor penting penyebab pesatnya perkembangan usaha-usaha perkebunan, baik pada masa

Cultuurstelselmaupun masa liberal. Kemudian pelaksanaanAgrarische Wet 1870

semakin mempertegas ‘politik pintu terbuka’ dan era perdagangan bebas di Hindia-Belanda. Perkembangan usaha-usaha perkebunan berdampak pada kehidupan petani di Kabupaten Grobogan. Dengan kondisi kehidupan yang subsisten, petani kemudian menjadi buruh di perkebunan-perkebunan swasta.

Pada kenyataannya, idealisme liberal tidak tercapai. Petani yang seharusnya juga diuntungkan tidak merasakan keuntungan dari pelaksanaan

‘politik pintu terbuka’ dan era perdagangan bebas pada masa itu. Kegagalan

viii

The thesis entitled “Dampak Pelaksanaan Agrarische Wet 1870

terhadap Kehidupan Petani d Kabupaten Grobogan Tahun 1870-1875” (The Impact of the Realization ofThe Agrarische Wet 1870to the Peasants’ Life in the Grobogan Regency in 1870-1875) was formatted with three principal problems:first, how the condition of the Grobogan regency before the realization ofThe Agrarische Wet 1870is; second, how the realization ofThe Agrarische Wet 1870in the Grobogan residence is; and third, what its impacts to the peasants life are. This thesis uses the functionalism theory by Robert K. Merton who said that poverty has a functional characteristic, i.e., poverty is needed to support a system of a particular society.

The geographical condition of the Grobogan regency was the main factor that caused the rapid development of the private plantation enterprises, either in the Cultuurstelsel period or in the liberal period. Then, the realization of The Agrarische Wet 1870 affirmed the ‘open door policy’ and free trade era in East-Indies. The development of the private plantation enterprises had impacts to the peasants’ life. In the subsistence life, the peasants became the labors for the private plantations.

ix

Nama : Makaria Asfina Ratu

Nomor Mahasiswa : 044314002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

“DAMPAK PELAKSANAANAGRARISCHE WET 1870TERHADAP

KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875’

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan

data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau

media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya

maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 17 Desember 2009

Yang menyatakan

x

pada masa kolonial, khususnya masa liberal. Ketika membahas mengenai

perkembangan perkebunan pada abad ke-19, maka sosok petani atau yang juga

sering disebut sebagai buruh tani mempunyai keterikatan yang sangat erat.

Ditinjau dari sudut pandang filsafat sejarah, konteks tersebut menunjukkan sebuah

gerak spiral. Gerak sejarah spiral merupakan gabungan antara gerak sejarah siklis

dan gerak sejarah linear. Karena di dalamnya terdapat unsur kesinambungan,

maka gerak tersebut tidak hanya melulu siklis tetapi pada masanya muncul juga

gerak linear.

Pada masa kerajaan (feodal) raja merupakan tuan tanah, pemerintah

kolonial sebagai golongan kapitalis dan petani sebagai buruh. Kemudian pada

masa kolonial (Cultuurstelsel) melalui berbagai perjanjian dengan raja-raja

pemerintah kolonial menjadi tuan tanah sekaligus golongan kapitalis dan petani

sebagai buruh. Lalu pada masa liberal pemerintah kolonial sebagai tuan tanah dan

para pemilik modal swasta sebagai golongan kapitalis, sedangkan petani tetap

sebagai buruh. Perubahan kekuasaan dari raja ke pemerintah kolonial sebagai tuan

tanah dan perubahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke para pemilik modal

swasta sebagai golongan kapitalis mengidentifikasikan sebuah gerak linear dalam

pola siklis yang ada.

Ucapan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

xi

Juningsih, M. Hum; Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H; (alm.) Drs. G. Moedjanto, M.

A. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berbagi pengetahuan dan

pengalaman serta menjadi motivator untuk dapat menemukan atau memberikan

yang terbaik untuk masa depan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada mas Tri yang banyak

membantu di Sekretariat Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma.

Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan yang mengagumkan; Nana,

Anon, Agus/P’De, Darwin, Kaka dan Buy. Kepada sahabat-sahabatku tercinta;

Mami-Andar, Nenek Desy, Tante-Ve dan Wisni. Terima kasih atas dukungan

yang terus-menerus kalian berikan. Terima kasih banyak kepada almarhum bapak,

ibuku, adikku semata wayang dan si kecil; Izzi.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

xii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ……….. vi

ABSTRAK ………. vii

ABSTRACT ……….. viii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ………. ix

KATA PENGANTAR ……… x

DAFTAR ISI ……….. xii

BAB I PENDAHULUAN……… 1

A. Latar Belakang ...………... 1

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah ……… 5

C. Perumusan Masalah ………... 6

D. Tujuan Penelitian ………... 7

E. Manfaat Penelitian ………... 7

F. Kajian Pustaka ………... 8

G. Landasan Teori ………... 11

H. Metode Penelitian ………... 17

I. Sistematika Penulisan ………... 18

BAB II SEKILAS TENTANG KABUPATEN GROBOGAN………... 21

A. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Grobogan……… 21

xiii

di Hindia-Belanda ………... 37

B. PelaksanaanAgrarische Wet 1870 di Kabupaten Grobogan ...……….. 46

BAB IV DAMPAK PELAKSANAANAGRARISCHE WET 1870 TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875...………... 52

A. Dampak di Bidang Ekonomi ………... 55

B. Dampak di Bidang Sosial ……….. 59

BAB V PENUTUP………... 66

1

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris yang berbasis ekonomi

pertanian, dimana petani merupakan tulang punggung kelangsungan hidup dari

masyarakat agraris tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sejarahnya yang meskipun

mengalami pergantian jaman, pertanian tetap eksis dan menjadi soko guru

kehidupan.1 Kehidupan agraris di Indonesia telah berlangsung sejak jaman

kerajaan hingga sekarang. Seperti di Jawa, kehidupan yang berbasis agraris telah

dimulai dari kerajaan Jawa Kuna hingga sekarang. Tetapi pada masa kolonial ada

beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan agraris tersebut. Petani yang

merupakan tonggak dari kehidupan agraris tersebutlah yang lebih merasakan

dampak dari perubahan yang terjadi pada masa itu.

Sejak tahun 1830-an, kehidupan petani menjadi sangat memprihatinkan,

terutama dengan diterapkannyaCultuurstelsel.Ciri utama dariCultuurstelselyang

diperkenalkan oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk

membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan

bukan dalam bentuk uang seperti yang mereka lakukan selama sistem pajak tanah

1 Suhartono W. Pranoto,

masih berlaku.2 Melalui Cultuurstelsel ini, pemerintah Hindia-Belanda berharap

dapat mengatasi permasalahan ekonomi negeri induk yang pada masa itu sedang

mengalami keterpurukan.

Selama masa Cultuurstelsel, seperlima tanah pertanian ditanami tanaman

komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah. Upaya van den Bosch tidak

sia-sia karena ekspor gula dari Jawa menguasai pasar dunia. Kerajaan Belanda

menikmati keuntungan besar dari hasilCultuurstelseltersebut, kas negara kembali

stabil bahkan dapat disebut sebagai sebuah surplus. Namun, di sisi lain kehidupan

para petani semakin menurun karena lahan-lahan produktif (subur) dan beririgasi

yang dulunya digunakan sebagai lahan pertanian diubah menjadi lahan

perkebunan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya Cultuurstelsel mendapat berbagai kritikan,

terutama dari kaum liberal dan humanis. Kaum liberal berpendapat bahwa

pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ekonomi, pihak swastalah

yang lebih tepat mengurusi bidang tersebut sedang pemerintah fungsinya adalah

menjadi pelindung warga negara, penyedia prasarana, penegak hukum, dan

pengatur keamanan dan ketertiban. Sedang kritikan kaum humanis lebih pada

masalah kesejahteraan hidup petani yang semakin memprihatinkan. Kritikan

kaum humanis berangkat dari adanya kasus kelaparan yang menimpa petani di

Jawa pada akhir tahun 1840-an. Kritikan kaum humanis tersebutlah yang

2

kemudian memperkuat kritikan kaum liberal terhadap pemerintah. Perjuangan

keduanya berbuah penghapusanCultuurstelselsecara resmi pada tahun 1870.

Dengan dihapusnya Cultuurstelsel, kemudian dimulailah suatu haluan

politik baru oleh pemerintah Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal. Adanya

perubahan dalam sistem pemerintahan tersebut, menyebabkan perubahan dalam

berbagai aspek kehidupan di Hindia-Belanda. Sistem Liberal berarti bahwa

Hindia-Belanda terbuka terhadap modal-modal swasta yang ingin berinvestasi di

Hindia-Belanda. Kesempatan seperti ini mengakibatkan perkembangan

perkebunan-perkebunan besar pada masa liberal, khususnya di pulau Jawa dan

Sumatera. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa pada tahun 1870, Belanda

memasuki periode kapitalisme modern3 yang ditandai dengan pelaksanaan

“politik pintu terbuka”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, topik Dampak Pelaksanaan

Agrarische Wet 1870 terhadap Kehidupan Petani di Kabupaten Grobogan tahun

1870-1875 menjadi menarik untuk dikaji. Ada dua alasan penting yang mendasari

topik ini menjadi patut untuk dikaji lebih dalam, yaitu; pertama, Agrarische Wet

tahun 1870 merupakan undang-undang agraria yang dikeluarkan pada masa

liberal dengan idealisme akan kebebasan dan kesejahteraan umum, akan tetapi

dalam pelaksanaan hingga pada akhirnya rakyat (khususnya petani) tetap tidak

merasakan apa yang disebutkan sebagai kesejahteraan umum yang menjadi

cita-cita perjuangan kaum liberal. Petani tetap menajdi korban eksploitasi agraria.

3

Kedua, dengan alasan pertama tadi terbukti bahwa Agrarische Wet tahun 1870

tidak memberikan sebuah pencerahan bagi petani masa itu. Akan tetapi,

undang-undang agraria kita hingga saat ini masih berdiri dengan membawa jiwa

Agrarische Wet tahun 1870 di dalamnya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji

secara lebih mendalam karena kemudian muncul sebuah hipotesis bahwa apakah

keterbelakangan petani yang terjadi di negara kita hingga saat ini ada kaitannya

dengan jiwaAgrarische Wet 1870yang tetap lestari dalam undang-undang agraria

negara kita.

Dipilihnya kurun waktu dari tahun 1870 sampai dengan 1875 adalah

karena pada periode ini, khususnya di pulau Jawa dan Sumatera terjadi

perkembangan usaha-usaha perkebunan milik swasta sebagai salah satu dampak

dari pelaksanaan dari Agrarische Wet 1870. Pada masa pemerintahan

Hindia-Belanda, wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah

perkebunan-perkebunan besar Belanda di pulau Jawa. Kabupaten Grobogan merupakan salah

satu daerah di Jawa Tengah yang juga menjadi pusat perkembangan usaha-usaha

perkebunan swasta. Selain itu, kehidupan petani di Grobogan terlihat bertolak

belakang dengan pesatnya perkembangan perkebunan yang terjadi. Di satu sisi

usaha perkebunan berkembang dengan pesat dari tahun 1870 sampai dengan tahun

1875, akan tetapi di sisi lainnya kehidupan petani tidak mengalami pekembangan

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dari permasalahan dalam penulisan ini tidak menjadi

kabur, maka ada beberapa hal yang perlu diidentifikasikan. Pertama,

kritikan-kritikan terhadap pelaksanaan Cultuurstelsel (1830-1870) merupakan sebuah

proses perubahan politik di Hindia-Belanda. Kasus kelaparan dan wabah penyakit

yang menimpa petani di Jawa pada akhir tahun 1840-an menjadi pukulan keras

yang akhirnya membuat kaum humanis menuntut penghapusan Cultuurstelsel

(1860). Bersamaan dengan hal tersebut, kaum liberal memenangkan politiknya di

parlemen Belanda pada tahun 1870 sehingga Cultuurstelsel dihapuskan secara

resmi dan dimulailah politik kolonial baru, yaitu politik liberal.

Kedua, politik liberal pada dasarnya berarti komersialisasi

Hindia-Belanda, dengan pelaksanaan ‘politik pintu terbuka’ maka penanaman modal

swasta membanjiri Hindia-Belanda. Untuk mengontrol atau mengatur hal tersebut,

dewan menteri de Waal mengeluarkan sebuah undang-undang yang dikenal

dengan Agrarische Wet tahun 1870. Undang-undang ini secara garis besar

memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak atas tanah dan ketentuan

penggunaannya. Pelaksanaan poltik liberal di Hindia-Belanda menyebabkan

pesatnya perkembangan usaha-usaha swasta, khususnya di pulau Jawa dan

Sumatera. Ketiga, pada kenyataannya Agrarische Wet tidak juga berhasil

meningkatkan kesejahteraan hidup petani yang semakin lama semakin

menunjukkan kemerosotan di tengah pesatnya perkembangan usaha swasta.

Dalam metode sejarah dikenal dua batasan, yaitu batasan temporal atau

waktu yang digunakan adalah periode tahun 1870 sampai dengan tahun 1875.

Tahun 1870 merupakan awal mula masuknya modal swasta, selain pengusaha

Belanda, ke Hindia-Belanda yang kemudian menyebabkan berkembangnya

perkebunan-perkebunan di Hindia-Belanda swasta. Sedang tahun 1875

menunjukkan peningkatan dari perkembangan perkebunan-perkebunan besar di

Jawa dan Sumatera yang juga disertai dengan berdirinya industri-indudtri

perkebunan dalam skala besar. Sedangkan batasan spasial atau tempat yang

digunakan dalam penulisan ini adalah Kabupaten Grobogan yang terletak di Jawa

Tengah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada

bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan

dikaji adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana keadaan Kabupaten Grobogan sebelum pelaksanaan

Agrarische Wet1870?

b. Bagaimana pelaksanaanAgrarische Wet1870 di Kabupaten Grobogan?

c. Apa dampak Agrarische Wet terhadap kehidupan petani di Kabupaten

Grobogan tahun 1870-1875?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini secara garis besar terbagi dua, antara lain sebagai

a. Akademis

Tulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan khususnya menyangkut

masalah agraria di Indonesia, khususnya sejarah perkebunan dan petani

di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah periode 1870-1875.

b. Praktis

Tulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi seperti apa sistem

perkebunan Belanda yang diterapkan di Jawa. Dengan rekonstruksi

tersebut, maka tulisan ini juga akan merekonstruksi seperti apa

dampaknya terhadap perkembangan perkebunan dan kehidupan petani.

E. Manfaat Penulisan

a. Teoretis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah wacana

pembelajaran tentang pengalaman di masa lalu, sehingga masyarakat

luas dapat merencanakan masa depan yang jauh lebih baik lagi.

b. Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi

pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

F. Kajian Pustaka

Sebagai suatu ilmu yang mempelajari masa lalu umat manusia maka studi

sejarah menggunakan rekaman peristiwa masa lalu sebagai sumber sejarah yang

cetak lainnya yang akan digunakan dalam penulisan ini. Dikarenakan keterbatasan

dalam menemukan dan menggunakan sumber primer, maka

sumber-sumber yang akan digunakan dalam penulisan ini merupakan sumber-sumber sekunder,

yaitu sumber yang berasal dari tangan kedua. Artinya, sumber-sumber tertulis

yang digunakan bukan merupakan tulisan orang yang terlibat secara langsung

dalam peristiwa tersebut.

Beberapa buku yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah

buku yang ditulis oleh Furnivall yang berjudul Netherlands India. Dalam buku

ini, Furnivall memberikan deskripsi mengenai Hindia-Belanda, ia memberikan

uraian yang cukup lengkap mulai dari latar belakang atau masa transisi menuju

liberalisasi, dinamika sistem tersebut, dan dampak atau hasil dari penerapan

sistem tersebut di Hindia-Belanda. Tetapi, uraian-uraian tersebut terasa kurang

mendalam. Dijelaskan dalam bukunya mengenai bagaimana penerapan sistem

liberal di Hindia-Belanda dalam bidang perkebunan secara umum. Dalam

penulisan ini juga digunakan buku yang ditulis oleh Suhartono W. Pranoto dengan

judul Serpihan Budaya Feodal (Yogyakarta, 2001). Buku ini merupakan

kumpulan dari makalah atau artikel-artikel milik penulis. Beberapa tulisan yang

terangkum dalam buku ini memaparkan potret kehidupan petani, baik pada masa

kerajaan, kolonial, maupun masa kini. Memang Surakarta merupakan salah satu

daerah istimewa pada periode 1830-1875 dan kehidupan petani di daerah ini sama

memprihatinkan dengan yang terjadi di daerah perkebunan dan industri swasta

yang sedang berkembang di Hindia-Belanda. Berangkat dari tulisan tersebut

Semarang sebagai salah satu pusat perkebunan tebu dan industri gula terbesar di

Jawa, maka harusnya ini juga menjadi suatu perihal yang patut dikaji. Selain

tulisan Furnivall dan Suhartono W. Pranoto tersebut, juga digunakan buku

Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV (Jakarta, 1984) yang disusun oleh Marwati

Djoened Poesponegoro dan kawan-kawan. Dalam buku ini, editor menguraikan

bagaimana sejarah Indonesia khususnya abad ke-18 dan ke-19. Buku ini sedikit

banyak memberikan uraian mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada

abad ke-19, pada bagian tersebut terdapat uraian mengenai sistem sewa tanah,

sistem tanam paksa, dan sistem liberal. Tetapi karena buku ini hanya memaparkan

pembahasan-pembahasan tersebut secara garis besar saja, maka pemaparannya

cenderung kurang mendalam.

Selain ketiga buku yang isinya telah dijelaskan secara singkat di atas,

penulisan ini juga menggunakan buku-buku lainnya dengan isi yang berkaitan

dengan topik penulisan ini. Adapun buku-buku tersebut antara lain adalah buku

yang ditulis oleh Clifford Geertz dengan judul Agricultural Involution: The

Process of Ecological Change in Indonesia (Barkeley, 1963); Soediono M. P.

Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, sebagai penyunting buku berjudul Dua

Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa

ke Masa (Jakarta, 1984); The History of Java (London, 1817) tulisan Thomas

Stamford Raffles; dan beberapa buku lainnya.

Potret kehidupan petani Indonesia merupakan sebuah kajian yang menarik

dari masa ke masa. Banyak penulis maupun peneliti mengkaji topik-topik yang

berjudul Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuurstelsel: Masyarakat Pribumi

Menyongsong Pabrik Gula4, memberikan suatu analisis mengenai berbagai

macam dampak dari berdirinya pabrik-pabrik gula di Jawa, khususnya di

Pekalongan. Salah satu dampak yang disebutkan Edi Cahyono dalam tulisannya

adalah bahwa berdirinya pabrik gula telah menyebabkan masyarakat Jawa yang

awalnya bermata pencaharian sebagai petani beralih menjadi buruh pabrik. Dalam

penulisan ini ditemukan adanya kesamaan dengan tulisan Edi Cahyono, seperti

peralihan mata pencaharian tersebut. Setelah dikeluarkannyaAgrarische Wetpada

tahun 1870, perkebunan-perkebunan swasta berkembang dengan sangat pesat di

pulau Jawa dan Sumatera. Di Jawa, dalam kasus ini, petani juga kemudian beralih

menjadi buruh perkebunan.

Berbeda dengan kasus dalam tulisan Edi Cahyono, tulisan ini mencoba

memberikan suatu penjelasan yang bersifat klarifikasi. Selama ini masih saja ada

orang yang beranggapan bahwa ketika petani dihadapkan dengan suatu

pertumbuhan industri, maka dengan serta merta petani kemudian beralih profesi

menjadi buruh. Pendapat demikian tidaklah salah, hanya saja orang terkadang

melupakan bahwa terkadang beberapa petani tidak begitu saja meninggalkan

profesinya sebagai petani dan menjadi buruh sepenuhnya. Dengan latar

belakangan ekonomi petani pada tahun 1800-an dan terutama setelah

Cultuurstelsel, bahkan setelah dikeluarkannya Agrarische Wet 1870, petani tetap

4

mempunyai kehidupan yang subsisten.5 Dengan kehidupan ekonomi yang

subsisten petani harus bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya, sehingga membutuhkan penghasilan tambahan. Petani tidak

meninggalkan lahan pertanian untuk bekerja di lahan perkebunan , tetapi bukan

berarti mereka tidak bekerja di lahan perkebunan. Dengan latar belakang ekonomi

tersebut bekerja di lahan pekebunan memang menjanjikan, tetapi untuk memenuhi

kebutuhan pangan petani tetap mengolah lahan pertanian. Tulisan ini akan

memberikan klarifikasi bahwa ada tiga unsusr penting yang jelas berbeda, yaitu

petani, buruh tani, dan petani yang juga buruh tani.

Dengan adanya seleksi dan kritik sumber yang dilakukan secara

bersamaan dalam langkah tersebut, maka tulisan ini mencoba menyajikan suatu

karya dengan tujuan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada

tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Landasan Teori

Dalam penulisan ini ada beberapa konsep yang digunakan sebagai dasar

landasan teori. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah petani, pertanian,

perkebunan,Cultuurstelsel, Kerja Wajib, dan Sistem Liberal. Petani adalah orang

yang mata pencahariannya bercocok tanam (mengolah tanah).6 Dalam penulisan

ini juga harus dibedakan secara jelas konsep antara pertanian dan perkebunan.

5

Dalam konteks penulisan ini, kehidupan subsisten yang dialami petani dimengerti sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

6

Lahan pertanian ditanami dengan tanaman-tanaman pangan, seperti padi, jagung,

dan lain-lain (bukan tanaman komersial). Sedangkan lahan perkebunan ditanami

dengan tanaman-tanaman komoditi pasar, seperti kopi, tebu, tembakau, dan

lain-lain yang termasuk kategori tanaman komersial.

Pada dasarnya Cultuurstelsel atau sistem tanam berarti pemulihan sistem

eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan VOC

dahulu. Sistem tanam mewajibkan petani untuk menanam tanaman-tanaman

komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah untuk diekspor ke pasaran

dunia. Van den Bosch, gubernur Hindia-Belanda yang menerapkan sistem

tersebut, yakin bahwa cara ini sangat efektif untuk memperoleh tanaman ekspor

yang dibutuhkan sebagai komoditi perdagangan di pasar dunia.

Istilah Kerja Wajib dalam penulisan ini berarti himpunan berbagai jenis

kerja yang wajib dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah, pejabat,

atau kepentingan umum.

Pada dasarnya kerja wajib pada abad ke-19 terdiri atas empat kategori,

yaitu:

a. Kerja umum (heerendiensten), terdiri dari berbagai jenis kerja di sektor

pekerjaan umum, pelayanan umum, dan penjagaan keamanan;

b. Kerja wajib pancen (pancendiensten), khusus untuk melayani rumah

tangga pejabat. Kerja ini sebenarnya termasuk kategori kerja wajib

c. Kerja wajib tanam (cultuurdiensten), meliputi sektor pertanian, terdiri

dari berbagai jenis kerja di bidang penanaman, pengolahan dan

pengangkutan tanaman wajib dari pemerintah;

d. Kerja wajib desa (desadiensten, gemeendiensten), meliputi jenis kerja

untuk kepentingan kepala desa dan bermacam-macam pekerjaan yang

berkaitan dengan kepentingan warga desa dan lingkungan desa pada

umumnya.7

Sebagai suatu sistem pajak, kerja wajib merupakan ekstraksi tenaga kerja

petani, baik untuk kepentingan raja, pemerintah kolonial maupun untuk

kepentingan masyarakat pada umumnya. Kerja wajib dan penyerahan wajib

merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Cultuurstelsel yang mau tidak mau

berpengaruh buruk terhadap kehidupan petani dan ekonomi desa.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Sistem Liberal adalah suatu

kebijakan pemerintah kolonial dimana modal swasta diberi peluang sepenuhnya

untuk mengusahakan kegiatan di Hindia-Belanda.8Sistem ekonomi yang baru ini

menyebabkan pertumbuhan perkebunan semakin meluas. Sistem Liberal juga

berarti lembaran baru bagi petani untuk mendapatkan uang dengan cara yang baru

pula, yaitu dengan menjual tenaga atau menyewakan tanah pada pihak-pihak

swasta yang menanamkan modalnya di sektor perkebunan. Perkebunan menjadi

7

A. M. Djuliati Suryo, Eksploitasi Kolonial Abad XIX, Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890, (Yogyakarta, 2000), hal. 24-25.

8

pusat kekuasaan dan petani sangat tergantung pada kekuasaan tersebut. Dominasi

kekuasaan sepenuhnya ada pada perkebunan dan petani menjadi klien yang loyal.9

Raffles pada masa kekuasaannya di Hindia-Belanda menerapkan suatu

kebijakan agraria, yaitu dalam masalah tanah dengan melakukan registrasi

kadestral yang dapat dikatakan mengacu pada teori David Ricardo tentang pajak

tanah (the rent of land).10 Pola penguasaan tanah pada masa Raffles mencoba

menghilangkan peranan golongan feodal lama (penguasa lokal; raja) dan

menggantinya dengan kekuasaan pemerintah jajahan yang tetap berciri feodal.

Tanah adalah milik pemerintah. Maka, di desa semua tanah tersebut adalah milik

desa. Sehingga pemerintah desa membayar pajak yang besarnya telah ditetapkan

oleh pemerintah. Pada wilayah-wilayah dimana kekuasaan lokal tidak efektif

Raffles langsung mengundang pemodal asing untuk mengikuti lelang sehingga

sang pemenang dapat langsung menguasai tanah, penduduk, dan hasil panen.

Kemudian pada masa van den Bosch, gubernur jenderal yang kemudian

memerintah di Hindia-Belanda menggantikan Raffles, memanfaatkan kebijakan

yang telah diterapkan tersebut. Jika tidak ada pencatatan luas tanah, maka akan

sulit bagi van den Bosch untuk menerapkan Cultuurstelsel di Jawa. Dengan

adanya kebijakan Raffles tersebut, maka ia dapat dengan mudah memaksa petani

untuk meluangkan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman tertentu, seperti

kopi, tebu, tembakau, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kebijakan

9

A. M. Djuliati Suroyo.Op. cit., hal,114.

10

tersebut mengacu pada teori dari Thomas Robert Malthus tentang sewa tanah dan

masalah penduduk. Dalam pandangan Malthus, penduduk dalam jumlah dan

tingkatan hidupnya langsung berkaitan dengan tersedianya sumber kehidupan

manusia (sumber daya produksi)11. Pulau Jawa merupakan wilayah di

Hindia-Belanda dengan jumlah penduduk terbesar pada masa itu, yang berarti tersedianya

tenaga kerja dalam julah besar yang dapat mensukseskan Cultuurstelsel yang

dicetuskan oleh van den Bosch.

Menurut Robert K. Merton kemiskinan itu bersifat fungsional, untuk itu

kemiskinan perlu dipertahankan untuk melestarikan sebuah sistem yang ada

dalam suatu lingkungan tertentu. Kemiskinan dapat disebut sebagai subsidi bagi

berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang-orang kaya atau golongan

atas. Kemiskinan menjamin tersedianya tenaga kerja yang dapat dibayar murah

untuk pekerjaan-pekerjaan berat (kasar). Kemiskinan yang dialami oleh petani di

Grobogan selama masa-masa perkembangan perkebunan dalam jumlah besar di

daerah tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu sifat fungsional dari keadaan

tersebut untuk melestarikan sistem eksploitasi oleh kolonial maupun pemilik

modal. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa sifat fungsional dari kemiskinan

tersebut hanya menguntungkan golongan atas, yang dalam konteks ini ialah

pemerintah kolonial maupun pihak swasta. Sedangkan golongan bawah, yaitu

petani tidak diuntungkan dengan kemiskinan yang terus dipertahankan oleh

golongan atas.

11

Agrarische Wet 1870 pada Sistem Liberal dapat dikatakan berdasar pada

pemikiran yang serupa dengan pemikiran Raffles dan van den Bosch tersebut.

BaikAgrarische Wetmaupun Sistem Liberal itu sendiri pada dasarnya merupakan

ajang komersialisasi Hindia-Belanda dengan membuka peluang bagi para pemilik

modal swasta. Agrarische Wet 1870 semakin mempertegas hal tersebut. Dengan

Agrarische Wet 1870 pemilik modal dapat menguasai tanah, penduduk (tenaga

kerja), dan hasil panen. Kemiskinan yang terjadi juga merupakan suatu keadaan

yang perlu dilestarikan agar pemerintah kolonial maupun pemilik modal dapat

terus melakukan eksploitasi terhadap tanah maupun penduduknya.

Berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial dalam

bidang agraria sepanjang tahun 1870 tentu saja mempunyai banyak dampak. Ada

banyak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut terutama di

daerah-daerah perkebunan seperti di Grobogan. Beberapa perubahan yang sangat

menonjol adalah perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Dampak di bidang

ekonomi dapat dilihat dengan jelas yaitu timbulnya kemiskinan di kalangan

petani, sedang untuk dampak sosial, salah satunya adalah muncul golongan baru

dalam masyarakat, yaitu golongan buruh. Untuk itu, dalam penulisan ini akan

digunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan

sosial.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mendeskripsikan kesejahteraan

hidup petani. Selain itu, pendekatan ini juga akan sangat membantu dalam

menelaah latar belakang dikeluarkannya Agrarische Wet 1870 pada masa liberal

tentang kehidupan petani, baik peran dan kedudukannya dalam masyarakat di

Jawa pada umumnya dan di Kabupaten Grobogan pada khususnya. Pendekatan

sosial juga digunakan untuk melihat dan menganilisis perubahan-perubahan sosial

dalam kehidupan petani di Kabupaten Grobogan pada khususnya sebagai akibat

dari perkembangan perkebunan pada tahun 1870.

H. Metode Penelitian

Sebagai sebuah studi sejarah, penelitian ini tentu menggunakan metode

sejarah. Metode sejarah dalam konteks penulisan ini adalah proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.12 Tulisan ini

merupakan sebuah kajian pustaka, sehingga metode yang akan dilakukan dalam

penulisan ini adalah mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik primer maupun

sekunder. Akan tetapi, karena keterbatasan dalam menemukan dan menggunakan

sumber primer, maka penulisan ini akan lebih banyak menggunakan sumber

tertulis yang bersifat sekunder dan juga tersier. Sumber-sumber tertulis ini tidak

hanya terbatas pada jenis buku dan media cetak lainnya, tetapi juga termasuk

beberapa sumber yang diambil dari situs-situs internet.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari

tiga tahapan, yaitu pertama, pengumpulan data; kedua, analisis data; dan ketiga

penulisan. Tahap pertama, pengumpulan data. Proses ini dilakukan di

perpustakaan-perpustakaan maupun dengan cara browsing melalui internet.

12

Dalam proses ini terdapat sistem seleksi untuk mendapatkan data-data yang sesuai

dengan topik yang akan dikaji.

Kedua, analisis data. Pada bagian ini data-data yang telah terkumpul pada

tahapan sebelumnya diolah melalui proses interpretasi. Data-data yang telah

diseleksi pada saat pengumpulan data dihadapkan dengan teori dan pendekatan

yang digunakan dalam penulisan ini, sehingga tercipta suatu analisis data.

Ketiga, penulisan atau historiografi. Tahap ketiga ini merupakan langkah

terakhir dari metode yang digunakan dalam penulisan ini. Setelah melalui ketiga

tahapan sebelumnya, maka terakhir adalah menyajikan data-data yang telah

diinterpretasikan tersebut dalam bentuk tulisan, yaitu skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan garis besar permasalahan yang telah dipaparkan pada

bagian perumusan masalah di awal, maka studi sejarah sekitar dampak dari

pelaksanaan Agrarische Wet 1870 terhadap kehidupan petani di Kabupaten

Grobogan dari tahun 1870 sampai dengan tahun 1875 disusun menurut

sistematika penulisan yang terpadu dalam urutan waktu tertentu.

Studi ini di awali dengan uraian deskriptif-naratif mengenai kehidupan

agraris di Hindia-Belanda pada abad ke-19, khususnya di Jawa. Bagian ini akan

memaparkan bagaimana kondisi Hindia-Belanda di bawah pemerintahan Raffles–

sebagai pengantar–juga di bawah van den Bosch (1830-1870).

Kebijakan-kebijakan agraria apa saja yang telah diterapkan selama masa itu. Sedikit

pelaksanaannya yang kemudian menimbulkan berbagai kritikan hingga kemudian

dihapuskannya Sistem Tanam tersebut.

Pada bab II dipaparkan tentang kondisi Kabupaten Grobogan sebelum

pelaksanaanAgrarische Wet 1870. Uraian tersebut akan disusun secara kronologis

dimulai dari periodeCultuurstelselsampai dengan periode Sistem Liberal.

Bab III pelaksanaanAgrarische Wet 1870. Uraian analisis ini akan diawali

dengan uraian mengenai pelaksanaan Sistem Liberal sebagai suatu haluan politik

baru di Hindia-Belanda yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan baru,

seperti Agrarische Wet 1870. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian mengenai

pelaksanaannya.

Bab IV sebagai inti dari ketiga bab analisis dalam penulisan ini

memaparkan mengenai dampak dari pelaksanaan Agrarische Wet 1870 terhadap

kehidupan petani di Kabupaten Grobogan tahun 1870-1875. Dapat dikatakan

bahwa Agrarische Wet 1870 memberi dampak langsung terhadap liberalisasi

perkebunan dan dampak tidak langsung terhadap kehidupan petani. Agrarische

Wet yang dikeluarkan tahun 1870 merupakan undang-undang yang dikeluarkan

untuk mengatur penanaman modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda.

Sebagian besar dari modal-modal swasta tersebut menanamkan modalnya di

bidang perkebunan, sehingga perkembangan pesat perkebunan di Hindia-Belanda

tidak terelakkan lagi. Keadaan ini yang kemudian memberikan dampak terhadap

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis

terhadap rumusan permasalahan yang telah dipaparkan penjelasannya pada

21

A. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di

Jawa Tengah dengan ibu kotanya Purwodadi. Kabupaten ini berbatasan dengan

Kabupaten Blora di sebelah timur; Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten

Sragen, dan Kabupaten Boyolali di sebelah selatan; Kabupaten Semarang di

sebelah barat; serta Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati di

sebelah utara. Secara goegrafis, Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang

diapit oleh dua pegunungan, yaitu Pengunungan Kendeng di bagian selatan dan

Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya berupa

dataran rendah.

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah

setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam 19 buah

kecamatan yang terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan

kabupaten Grobogan berada di kecamatan Purwodadi.

Pada jaman kerajaan, kabupaten Grobogan merupakan daerah

mancanagari1dari Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Susuhunan Amangkurat IV

mengangkat seorang abdinya, yaitu Ng. Wongsodipo, untuk menjadi Bupati di

1 Mancanagari merupakan wilayah kerajaan yang diperoleh dengan cara

Grobogan dengan nama RT Martopuro. Wilayah RT. Martopuro pada saat itu

meliputi wilayah Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan, dan beberapa

weilayah di Sukowati bagian utara Begawan Sala.2

RT Martapuro sendiri menetap di Kartasura. Lalu, ketika terjadi

kekacauan di Kartasura maka pengawasan terhadap wilayah Grobogan ia

serahkan kepada RT Suryonagoro yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Di

bawah pemerintahan RT Suryonagoro Grobogan menjadi ibu kota kabupaten. RT

Suryonagoro juga menciptakan struktur pemerintahan pangreh praja, ia

menciptakan jabatan-jabatan pemerintahan dari jabatan bupati sampai dengan

jabatan bekel di desa-desa. Tetapi, pada tahun 1864 ibu kota kabupaten berpindah

ke Purwodadi.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Grobogan merupakan bagian

dari Karesidenan Semarang. Baru pada tahun 1905 dengan dikeluarkannya

Decentralisatie Besluit oleh pemerintah Hindia-Belanda, Grobogan diberi hak

otonomi dan dapat membentuk Dewan Daerah sehingga pada tahun 1908,

Grobogan akhirnya mendapatkan otonomi penuh dari pemerintah Hindia-Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, daerah-daerah di Indonesia

dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi ini dibagi lagi menjadi

bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ketetapan tersebut diperjelas dengan

dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa daerah Negara Republik

2

Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat propinsi, tingkat kabupaten

dan tingkat desa.

Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di propinsi Jawa Tengah baru

dilakukan 2 tahun setelah undang-undang tentang pembagian daerah Negara

Republik Indonesia tadi dikeluarkan. Tepatnya, pada tahun 1950 dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 dibentuklah daerah-daerah

tingkat dua di propinsi Jawa Tengah. Jadi, secara hukum pembentukan Kabupaten

Grobogan sebagai daerah tingkat dua dalam proponsi Jawa Tengah didasari oleh

undang-undang tersebut.

B. Penduduk Kabupaten Grobogan

Pada tahun 2007, penduduk di kabupaten Grobogan tercatat berjumlah

1.385.817 jiwa. Dari jumlah ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani. Oleh karena faktor inilah pada masa Cultuurstelsel maupun masa

Liberal, kabupaten Grobogan menjadi daerah pilihan pemerintah kolonial dan

pihak swasta untuk mendirikan usaha-usaha perkebunannya.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di

Hindia-Belanda pada masa Cultuurstelsel. Hal ini berarti bahwa daerah-daerah di pulau

Jawa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keberhasilan usaha-usaha

perkebunan pemerintah, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan

untuk dijadikan tenaga kerja perkebunan. Hal ini juga menjadi lebih efektif lagi

karena penduduk di pulau Jawa memang merupakan masyarakat agraris, dimana

Dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel membawa penderitaan bagi

penduduk di Hindia-Belanda. Di kabupaten Grobogan, yang merupakan salah satu

pusat perkebunan pemerintah pada saat itu, para petani sangat menderita oleh

eksploitasi pemerintah kolonial melalui perkerjaan-pekerjaan wajib untuk

perkebunan pemerintah. Penderitaan petani di Grobogan pada periode

Cultuurstelsel mencapai puncaknya pada akhir tahun 1840-an dengan terjadinya

bencana kelaparan dan wabah penyakit yang menimpa para petani. Sebagai akibat

dari bencana kelaparan dan wabah penyakit tersebut ialah penurunan jumlah

penduduk yang sangat drastis. Semula penduduk di kabupaten Grobogan

berjumlah 89.500 jiwa, lalu setelah dilaksanakannya Cultuurstelsel dan dengan

adanya bencana kelaparan dan wabah penyakit pada akhir tahun 1840-an jumlah

tersebut berkurang menjadi 9.000 jiwa.

Dinilai memiliki andil dalam penderitaan petani, oleh kaum humanis

Belanda, Cultuurstelsel dituntut penghapusannya. Penghapusan Cultuurstelsel

secara resmi akhirnya terlaksana pada tahun 1870 yang ditandai dengan

kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda yang juga menandakan

dimulainya haluan politik baru di Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal.

Pada masa Liberal, kabupaten Grobogan masih menjadi salah satu daerah

di Jawa yang menjadi pilihan para pemilik modal swasta untuk mendirikan

usaha-usaha perkebunan mereka. Perubahan fase industri perkebunan yang terjadi pada

periode ini tidak membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan petani di

kabupaten Grobogan. Pada periode Liberal, petani tetap menjadi korban

swasta sama terikatnya dengan saat petani bekerja di perkebunan pemerintah pada

periode Cultuurstelsel. Meskipun dengan bekerja di perkebunan-perkebunan

swasta berarti petani bebas dari kerja rodi, tetapi sistem kontrak di perkebunan

swasta bagai ikatan kerja rodi yang diterapkan pemerintah kolonial. Pihak swasta

memberikan sanksi tertentu, dari sanksi-sanksi ringan hingga berat, bagi buruh

tani yang mencoba melarikan diri dari perkebunan selama masa kontraknya masih

berlaku.

Pihak swasta pun tidak memberikan tunjangan-tunjangan kesejahteraan

bagi para buruhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pajak-pajak yang harus

dibayarkan oleh pihak swasta kepada pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga

petani tetap tidak bisa memperbaiki taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik.

Tetapi, petani di kabupaten Grobogan dapat bertahan bahkan hingga

sekarang. Dapat dibuktikan dengan masih adanya sektor pertanian dan

perkebunan di daerah ini. Hingga sekarang pun sebagian besar penduduknya

bekerja di sektor pertanian. Perkembangan pertanian dan perkebunan di kabupaten

Grobogan juga disebabkan karena ketersediaan sumber daya manusianya.

C. Sektor Perkebunan di Kabupaten Grobogan

Sekitar seperempat bagian dari wilayah kabupaten Grobogan merupakan

lahan perkebunan. Beberapa faktor, seperti faktor geografis dan juga sumber daya

manusianya merupakan faktor utama yang mendukung keberlangsungan sektor

memungkinkan penduduk setempat untuk membudidayakan tanaman-tanaman

pertanian maupun perkebunan.

Bagian tengah wilayah kabupaten Grobogan merupakan pusat pemukiman

penduduk dan lahan pertanian juga perkebunan. Dua pegunungan yang mengapit

wilayah kabupaten Grobogan merupakan kawasan huutan jati, mahoni dan hutan

campuran yang berfungsi sebagai hutan resapan air hujan. Lembah yang

membujur dari timur ke barat merupakan lahan pertanian yang produktif. Daerah

lembah ini sebagian bahkan telah didukung dengan adanya saluran irigasi, jalan

raya dan jalur kereta api.

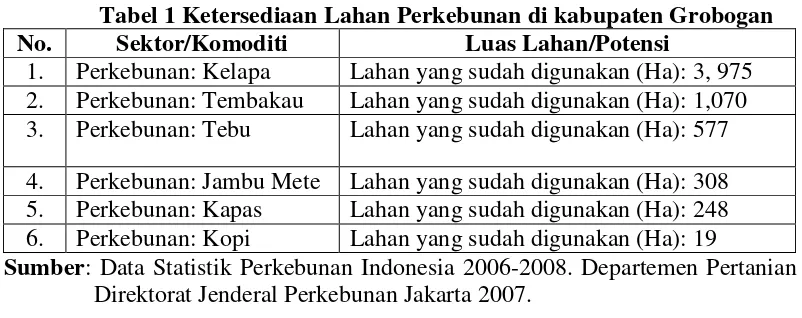

Adapun ketersediaan lahan perkebunan di kabupaten Grobogan adalah

sebagaiman tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 1 Ketersediaan Lahan Perkebunan di kabupaten Grobogan No. Sektor/Komoditi Luas Lahan/Potensi

1. Perkebunan: Kelapa Lahan yang sudah digunakan (Ha): 3, 975 2. Perkebunan: Tembakau Lahan yang sudah digunakan (Ha): 1,070 3. Perkebunan: Tebu Lahan yang sudah digunakan (Ha): 577

4. Perkebunan: Jambu Mete Lahan yang sudah digunakan (Ha): 308 5. Perkebunan: Kapas Lahan yang sudah digunakan (Ha): 248 6. Perkebunan: Kopi Lahan yang sudah digunakan (Ha): 19

Sumber: Data Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2007.

Seperti tercantum dalam tabel di atas, perkebunan-perkebunan seperti

perkebunan tembakau, perkebunan tebu dan perkebunan kopi masih tetap

berlangsung di daerah Grobogan seperti halnya pada periode Cultuurstelsel

(1830-1870) sampai dengan periode Liberal (1870-1875). Meskipun lahan

perkebunannya tidak begitu luas, tetapi hasilnya masih merupakan komoditi

Perkebunan kelapa menempati posisi pertama dengan lahan yang sangat luas,

hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan membudidayakan kelapa.

Sebagian besar hasilnya diolah menjadi santan atau bahkan ada yang diolah

menjadi minyak kelapa. Sedangkan untuk perkebunan lainnya hanya terdapat di

beberapa kecamatan saja dengan lahan yang tidak begitu luas bahkan sempit,

seperti lahan untuk perkebunan kopi yang hanya seluas 19 Ha.

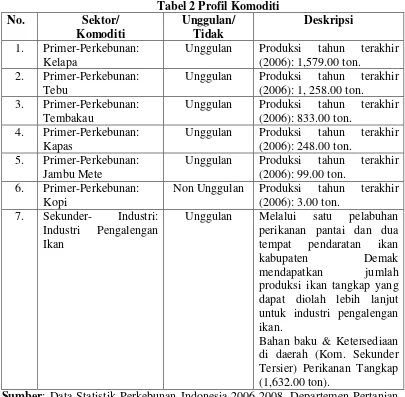

Untuk lebih rinci, hasil-hasil perkebunan tersebut dapat dilihat dalam tabel

berikut;

Non Unggulan Produksi tahun terakhir (2006): 3.00 ton.

Pada periode ini, penduduk di Kabupaten Grobogan lebih mempunyai

variasi dalam membudidayakan jenis-jenis tanaman di lahan-lahan perkebunan

yang tersedia. Hal ini karena sudah tidak adanya ketentuan-ketentuan yang

mengatur jenis tanaman apa saja yang boleh ditanam oleh petani, seperti yang

terjadi pada masaCultuurstelsel maupun masa liberal. Pada masaCultuurstelsel,

petani terikat oleh ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia-Belanda dalam

pengolahan lahan pertanian mereka dan jenis-jenis tanaman perkebunan yang

harus dibudidayakan. Sedangkan pada masa liberal, pihak swasta menggantikan

posisi pemerintah Hindia-Belanda. Tuntutan pasar yang menentukan jenis-jenis

tanaman perkebunan pada masa itu. Kemudian pada periode ini (2006-2008) juga

jenis-jenis tanaman perkebunannya mengikuti tuntutan pasar, tetapi berbeda

dengan pada masa liberal. Petani bekerja dengan lebih bebas dalam mencapai

hasil yang telah ditargetkan dan perhitungan untung-rugi pun tidak begitu

dominan dalam prinsip usaha perkebunan pada masa ini.

Pada periode ini (2006-2008) terdapat penambahan jenis perkebunan,

seperti perkebunan kelapa, perkebunan jambu mete dan perkebunan kapas yang

juga merupakan perkebunan primer. Bahkan perkebunan kelapa menjadi

perkebunan dengan hasil paling banyak diantara perkebunan-perkebunan lainnya.

Selain perkebunan-perkebunan primer tersebut masih terdapat beberapa jenis

perkebunan lainnya seperti perkebunan jarak pagar.

Perkembangan perkebunan pada masa ini tentu tak bisa terlepas begitu

saja dengan perkebunan-perkebunan sebelumnya. Terbukti dengan masih

tembakau dan perkebunan kopi yang juga merupakan perkebunan-perkebunan

penting pada masaCultuurstelselmaupun masa liberal.

Pada masaCultuurstelsel, kabupaten Grobogan juga merupakan salah satu

pusat perkebunan milik pemerintah kolonial. Pada masa ini, rakyat diharuskan

menyerahkan 1/5 bagian dari lahan pertaniannya untuk ditanami dengan tanaman

komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah mewajibkan

rakyat untuk menanam tanaman-tanaman seperti tebu, tembakau dan kopi yang

selanjutnya hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Belanda

memperoleh pendapatan yang sangat besar dari pelaksanaanCultuurstelsel.

Akan tetapi, beban rakyat semakin besar dengan adanya berbagai jenis

kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Selain

harus menanam tanaman ekspor, mereka masih harus menjalani kerja rodi

membangun sarana-prasarana umum, juga masih harus membayar pajak terhadap

pemerintah. Penderitaan petani akibat eksploitasi selama periode Cultuurstelsel

akhirnya memuncak pada akhir tahun 1840-an dengan terjadinya bencana

kelaparan dan wabah penyakit. Bencana tersebut menyebabkan berkurangnya

jumlah penduduk di beberapa wilayah di Jawa. Sebagai contoh adalah wilayah

Demak dan Grobogan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang sangat

drastis. Di Grobogan, penduduknya semula berjumlah sekitar 89.500 jiwa, pada

akhir tahun 1840-an berkurang menjadi sekitar 9.000 jiwa.

Banyaknya angka pengurangan tersebut (sekitar 80.500 jiwa) disebabkan

karena ketidakmampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka

lebih banyak menghabiskan waktu untuk menanam tanaman-tanaman wajib dari

pemerintah daripada menanam tanaman-tanaman pangan, seperti padi ataupun

jagung. Sedangkan bekerja wajib pada pemerintah tidaklah mendapatkan upah

bahkan petani masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan

Cultuurstelsel, banyak kritikan yang muncul dari negeri Belanda yang menuntut

penghapusan Cultuurstelsel terutama kritikan dari kaum liberal dan kaum

humanis. Kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak ikut

campur dalam urusan ekonomi, pihak swastalah yang lebih tepat mengurusi

bidang tersebut sedang pemerintah fungsinya adalah menjadi pelindung warga

negara, penyedia prasarana, penegak hukum, dan pengatur keamanan dan

ketertiban. Sedang kaum humanis mengkritik masalah kemiskinan petani.

Kritikan kaum humanis ini berangkat dari adanya kasus kelaparan yang menimpa

petani di Jawa pada akhir tahun 1840-an.

Kasus kelaparan dan wabah penyakit yang menimpa petani di Jawa,

termasuk di Grobogan disebabkan oleh ketidaksiapan petani dalam menghadapi

bencana kelaparan. Adapun beberapa alasan mengapa petani di kabupaten

Grobogan pada saat itu tidak siap menghadapi bencana kelaparan dan wabah

penyakit yang menyerang pada akhir tahun 1840-an ialah karena; pertama,

ketentuan Cultuurstelsel yang mewajibkan rakyat untuk menyediakan 1/5 bagian

dari lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman komersial membuat

berkurangnya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman pangan,

Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk tidak adanya lagi lahan untuk tanaman

pangan, karena petani akhirnya memilih untuk menanami seluruh lahan

pertaniannya dengan tanaman perkebunan. Pemikiran ini didasari oleh tingginya

harga hasil-hasil perkebunan dan juga tingkat keberhasilan lahan bertanaman

campuran. Tanaman pangan seperti padi pada akhirnya hanya ditanam sekedar

untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan sehari-hari saja karena

tanaman pangan seperti padi tidak termasuk dalam tanaman ekspor, sedangkan

tanaman perkebunan memang ditujukan sebagai komditi ekspor yang tentu saja

dapat dijamin memiliki harga yang jauh lebih tinggai, terutama untuk tanaman

tebu. Permintaan terhadap ekspor gula tebu sangat tinggi pada masa ini,

konsumen di Eropa sangat menyukai ekspor gula tebu dari Hindia-Belanda.

Artinya, ketika tanaman pangan ditanam bercampuran dengan tanaman

perkebunan maka ada kemungkinan bahwa hanya tanaman perkebunan saja yang

tumbuh dengan subur.

Kedua, perawatan tanaman perkebunan menyita banyak waktu sehingga

petani tidak lagi mempunyai waktu untuk mengurusi lahan pertaniannya. Berbeda

dengan tanaman pertanian, contohnya padi, yang tidak memerlukan perawatan

khusus hingga tiba saatnya dipanen. Sedangkan untuk tanaman perkebunan,

contohnya tembakau, memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang kompleks.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak petani yang memilih untuk

menanami seluruh lahan pertaniannya dengan tanaman perkebunan. Ketiga,

sebagai akibat dari terabainya tanaman pangan, terutama padi, membuat harga

seperti padi masih merupakan konsumsi pokok masyarakat di Hindia-Belanda.

Sementara itu, daya beli petani sangat rendah. Kelangkaan padi dan rendahnya

daya beli petani mengakibatkan ketidaksiapan ketika bencana kelaparan melanda.

Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan pokok ini tentu saja kemudian juga

mengakibatkan petani lebih mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu,

ketika terjadi bencana kelaparan dan wabah penyakit malaria yang melanda Jawa

pada masa Cultuurstelsel, petani tidak dapat mengatasinya. Hal inilah yang

kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di kabupaten

Grobogan secara drastis, yaitu dari penduduk yang semula berjumlah 89.500 jiwa

setelah terjadinya bencana kelaparan dan wabah penyakit berkurang menjadi

hanya 9.000 jiwa saja. Angka pengurangan yang sangat besar ini menunjukkan

bagaimana buruknya kesejahteraan hidup petani di kabupaten Grobogan pada

masaCultuurstelsel.

Masalah kesejahteraan hidup petani di Hindia-Belanda yang tetap

memprihatinkan akhirnya mengundang berbagai kritikan di Belanda. Kritikan

yang paling menonjol ialah dari kaum humanis yang beranjak dari kasus

kelaparan dan wabah penyakit yang melanda petani di Jawa, khususnya di

Grobogan dan Demak pada akhir tahun 1840-an. Kritikan-kritikan dari kaum

humanis harus disampaikan dalam rapat parlemen agar tujuan untuk

menghapuskan Cultuurstelsel dapat tercapai. Dengan demikian, kaum liberal

merupakan tokoh yang dapat menyuarakan kritikan tersebut di parlemen. Kaum

liberal yang juga sudah lama menentang kaum konservatif akhirnya

di Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal. Dimulainya Sistem Liberal berarti juga

penghapusan Cultuurstelsel secara resmi pada tahun 1870. Sistem Liberal dapat

diartikan sebagai pengambilalihan kuasa ekonomi dari tangan pemerintah oleh

kaum liberal. Perekonomian bukan lagi dikuasai oleh pemerintah melainkan oleh

pihak swasta atau pemilik modal. Liberalisme berarti terbukanya peluang bagi

modal swasta untuk mengusahakan kegiatan di Hindia-Belanda. Hal ini juga dapat

disebut sebagai komersialisasi Hindia-Belanda, terlebih lagi dengan

dikeluarkannyaAgrarische Wet pada tahun 1870. Jadi, pada tahun 1870 ini dapat

dikatakan bahwa pemerintah Hinda-Belanda menerapkan “politik pintu terbuka”.

Menurut Ramadhan, gagasan ekonomi liberal didasarkan pada sebuah

pandangan bahwa setiap individu harus diberi akses seluas mungkin untuk

melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, tanpa ada campur tangan dari negara.

Atas dasar tersebut, maka campur tangan negara tidak diperlukan lagi.3Meskipun

di Hindia-Belanda sudah mulai berjalan politik “pintu terbuka”, tetapi para

pemilik modal masih enggan menanamkan modalnya terutama pada sektor

perkebunan. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada perangkat

hukum yang menjamin keberhasilan usaha perkebunan dalam skala besar.

Tidak berbeda jauh dengan masa Cultuurstelsel, pada masa Liberal

kabupaten Grobogan pun menjadi salah satu wilayah yang menjadi pilihan para

pemilik modal swasta untuk mendirikan usaha-usaha perkebunan mereka. Faktor

geografis dan ketersediaan tenaga kerja tetap memegang peranan penting sebagai

3

faktor yang menyebabkan kabupaten Grobogan menjadi daerah perkembangan

usaha-usaha perkebunan pihak swasta.

Dengan latar belakang demikian, maka tidak mengherankan ketika melihat

keberadaan sektor perkebunan di kabupaten Grobogan yang masih berlangsung

35

Jauh sebelum perkebunan milik swasta berkembang pesat pada abad

ke-19, usaha ekspor sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdagangan antar dunia

sudah dimulai sejak abad ke-16, ketika bangsa-bangsa Eropa mulai berlayar ke

Asia Tenggara. Komoditi-komoditi perdagangan pasar dunia tersedia dalam

jumlah yang banyak di Asia Tenggara, sehingga semakin lama bangsa-bangsa

Eropa semakin banyak berdatangan ke Asia. Mulai dari Spanyol, Portugis,

Inggris, sampai Belanda berlomba-lomba menguasai nusantara (sebutan Indonesia

jaman dulu). Pada akhirnya Belanda berhasil menguasai nusantara pada tahun

1602 melalui VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC dikenal dengan

monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di nusantara. Pada akhir abad

ke-18, VOC mengalami kebangkrutan. Kekuasaan terhadap nusantara beralih ke

tangan pemerintah negeri induk.

Beberapa komoditi seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis yang

sebelumnya hanya dikumpulkan dari tanaman liar mulai dibudidayakan oleh

penduduk di berbagai daerah di Hindia-Belanda. Gejala ini menunjukkan bahwa

usaha perkebunan sudah dimulai. Negara sejak awal telah menjadi penguasa

utama yang memonopoli usaha perkebunan, baik sebagai pemilik maupun sebagai

pedagang hasil perkebunan. Proses produksi dan pemasaran ditentukan oleh

institusi tradisional, sementara itu rakyat hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga

kerja dan tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk menentukan besar

kecilnya nilai dan hasil produksi.

Perkebunan di Hindia-Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera, telah

tumbuh dan berkembang sejak masaCultuurstelsel(1830). Pada masa itu, van den

Bosch memutuskan untuk menerapkanCultuurstelseldan mengembangkan sektor

perkebunan semaksimal mungkin. Langkah van den Bosch tersebut adalah untuk

menyelamatkan perekonomian Hindia-Belanda dan juga negeri induk yang sedang

mengalami krisis dan ancaman kebangkrutan. Pada masa itu terjadi eksploitasi

dalam sektor perkebunan secara besar-besaran dan hal tersebut dikuasai

sepenuhnya oleh pemerintah.

Setelah kebijakan Culturstelsel yang diterapkan oleh van den Bosch

(1830), usaha perkebunan menjadi sumber keuangan yang penting untuk

pemerintah kolonial di Hindia-Belanda. Oleh karena itu, pemerintah sangat

memperhatikan bidang tersebut. Pemerintah Hindia-Belanda mempunyai kuasa

penuh untuk melakukan eksploitasi dalam bidang tersebut, baik eksploitasi

terhadap tanah, tenaga kerja, maupun hasilnya.

Memasuki abad ke-19, sebuah perubahan besar mulai terjadi dalam usaha

perkebunan di Indonesia. Berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang

bersifat terbatas, pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC

berusaha memaksimalkan potensi lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang

belum diolah, dan tenaga kerja penduduk lokal untuk menghasilkan berbagai jenis

Dengan masuknya modal swasta ke Belanda, maka

Hindia-Belanda menjadi sebuah koloni yang sangat komersial bagi negeri Hindia-Belanda. Untuk

mengatur modal-modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda, dewan menteri de

Waal mengeluarkan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria). Banyaknya

modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda telah menyebabkan tumbuh dan

berkembangannya bidang perkebunan. Sejak dikeluarkannya Agrarische Wet,

perkebunan-perkebunan besar mulai berdiri di Hindia-Belanda, khususnya di

Jawa dan Sumatera. Berbeda dengan eraCultuurstelsel, eksploitasi dalam sektor

perkebunan dikuasai oleh pemilik modal atau pihak swasta.

A. Cultuurstelseldan Pelaksanaan Sistem Liberal di Hindia-Belanda

Keadaan ekonomi di Hindia-Belanda sejak awal abad ke-19 dapat

dikatakan sedang berada dalam masa kritis. Ada beberapa faktor yang menjadi

penyebab memburuknya keadaan ekonomi tersebut. Faktor pertama adalah

adanya Perang Jawa (1825-1830). Perang tersebut menyebabkan pemerintah

Hindia-Belanda harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai peperangan.

Pemerintah Hindia-Belanda berjuang sangat keras untuk menghentikan

peperangan, karena peperangan tersebut dianggap mengancam keberadaan

kolonial di Hindia-Belanda, khususnya di Jawa. Seharusnya masalah keuangan

tersebut dapat diatasi dengan pemasukan dari pajak yang telah diterapkan di Jawa,

akan tetapi pemasukan sektor ini belum optimal. Penarikan pajak belum berjalan

rakyat menyerahkan pajak dalam bentuk hasil bumi, tetapi pada masa kolonial

pajak dibebankan dalam bentuk uang.

Faktor kedua adalah hilangnya sumber kas negara. Kekuasaan Napoleon

Bonaparte atas wilayah Belanda sejak 1795–yang kemudian dibentuk menjadi

Kerajaan Belanda pada tahun 1806, sebelum akhirnya diinkorporasi ke dalam

Kekaisaran Perancis pada tahun 1810–telah menguntungkan Inggris untuk

menguasai beberapa koloni Belanda. Setelah Kongres Wina tahun 1815 Belanda

memperoleh kembali kemerdekaannya, tetapi Belgia yang masuk ke dalam

kedaulatannya memberontak pada tahun 1830. Pada akhirnya Belgia memisahkan

diri dari Belanda pada tahun 1839. Dengan pemisahan Belgia, Belanda kehilangan

industrinya. Belanda kehilangan tanah domein negara di Belgia yang disewakan

sebagai sumber keuangan. Tidak hanya kehilangan Belgia, Belanda juga

kehilangan Afrika Selatan dan Ceylon1. Keadaan tersebut tentu saja memperburuk

kondisi perekonomian Belanda.

Faktor ketiga adalah dominasi Inggris dalam bidang perdagangan. Belanda

kalah dalam persaingan perdagangan di pasar Eropa, terutama dalam bidang

ekspor. Inggris mempunyai modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

Belanda, sehingga dapat dengan mudah menguasai pasar Eropa. Modal Belanda

banyak terserap untuk membiayai Perang Jawa dan untuk mengatasi masalah

ekonomi di negeri Belanda sendiri.

Dari ketiga faktor di atas, dua faktor terakhir terlihat seakan-akan tidak

berhubungan dengan Hindia-Belanda. Tidak demikian jika dilihat secara

1

keseluruhan. Artinya, krisis-krisis seperti disebutkan di atas merupakan ancaman

kebangkrutan bagi negeri induk, yaitu Belanda. Hindia-Belanda, sebagaimana

halnya Belgia, Afrika Selatan dan Ceylon, merupakan salah satu daerah koloni

Belanda. Bagi Belanda, sebagai negeri induk, koloni-koloni ini merupakan

sumber devisa yang menyumbangkan pendapatan untuk menunjang

perekonomian negeri induk. Maka, ketika salah satu daerah koloninya tidak lagi

menyediakan devisa bagi negeri induk, yang terjadi ialah ketidakseimbangan

ekonomi di negeri induk. Sehingga untuk menyeimbangkannya kembali maka

daerah koloni yang lainnya harus memberikan devisa yang lebih besar daripada

sebelumnya. Dalam hal ini, Hindia-Belanda merupakan salah satu daerah koloni

yang diharapkan dapat menyelamatkan negeri induk dari ancaman kebangkrutan.

Lalu, ketika hal tersebut berhasil, Belanda akan mempunyai modal yang cukup

untuk dapat menyaingi Inggris dalam perdagangan di pasar Eropa.

Oleh karena itu, Van den Bosch, gubernur jenderal Hindia-Belanda

berikutnya, harus memikirkan cara untuk menjadikan Hindia-Belanda sebagai

daerah koloni yang dapat menyelamatkan Belanda dari ancaman kebangkrutan.

Bertolak dari prinsip Baud, van den Bosch akhirnya mencetuskan Cultuurstelsel

(1830-1870). Dalam pandangan Bosch, perkebunan tidak akan berhasil jika petani

tidak dipaksa dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Oleh karena itu,

Cultuurstelsel yang diprakarsai oleh Bosch memuat tujuh ketentuan sebagai

1. Persetujuan-persetujuan akan dilakukan dengan penduduk agar mereka

menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman

dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa;

2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini

tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki

penduduk desa;

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak

boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi;

4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan

dibebaskan dari pembayaran pajak tanah;

5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan,

wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda; jika nilai

hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang

harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada

rakyat;

6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada

pemerintah, sedikit-dikitnya jika tidak disebabkan oleh kurang rajin

atau ketekunan dari pihak rakyat;

7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah

pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa

panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan

tepat pada waktunya.2

Jalan raya Anyer-Panarukan yang dibangun Daendels turut memberikan

kegunaan besar pada masa Cultuurstelsel. Perkebunan-perkebunan di Jawa yang

mulai berkembang sejakCultuurstelselsebagian besar berada di sepanjang pesisir

utara Jawa. Selain karena kualitas tanah yang digunakan untuk perkebunan harus

merupakan tanah dengan tingkat kesuburan tinggi atau dapat dikatakan sebagai

tanah dengan kualitas terbaik, sebagian besar terdapat di sepanjang daerah

tersebut juga demi kemudahan dalam pengangkutan hasil-hasil perkebunan

tersebut menuju pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa untuk kemudian diangkut

oleh kapal-kapal menuju Eropa.

Dengan demikian Jawa menjadi salah satu pusat perkembangan

perkebunan, selain Sumatera. Karesidenan Semarang, Jawa Tengah, merupakan

salah satu pusat perkebunan-perkebunan besar di Jawa, salah satu daerahnya

adalah Kabupaten Grobogan. Di daerah tersebut berkembang beberapa

perkebunan, seperti perkebunan kopi dan tebu. Keberhasilan Bosch dalam

menangani keterpurukan ekonomi negeri induk tidak dapat dipungkiri.

Cultuurstelsel yang diprakarsainya berhasil meningkatkan ekspor

tanaman-tanaman perkebunan dari Hindia-Belanda, sehingga sedikit demi sedikit

perekonomian negeri induk mulai membaik.

Culturstelsel dengan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya

kemudian mengundang kritikan dari kaum humanis dan kaum liberal Belanda.

2

Akhirnya tahun 1870, Cultuurstelsel dihapuskan secara resmi yang ditandai

dengan kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda. Meskipun untuk beberapa

jenis tanaman sudah mulai dihapuskan sejak tahun 1860 dan beberapa jenis

tanaman juga ada yang baru dihapuskan setelah tahun 1870. Penghapusan

Cultuurstelsel dan kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda menandakan

sebuah haluan politik baru yang akan diterapkan di Hindia-Belanda, yaitu politik

liberal.

Pergelutan antara kaum konservatif dengan kaum liberal sebenarnya telah

berlangsung lama. Bahkan, beberapa gubernur-jenderal di Hindia-Belanda pernah

mencoba untuk menerapkan politik liberal pada masa-masa pemerintahan mereka.

Adapun para gubernur-jenderal tersebut antara lain ialah; Daendels (1808-1816)

dan Raffles (1811-1816). Kedua penguasa ini dikenal memperjuangkan hak

perseorangan, baik dalam hal kepemilikan tanah, penggunaan hasil tanam,

maupun dalam hal hukum dan keadilan. Berbagai upaya dilakukan Daendels

dalam mewujudkan idealismenya, tetapi tidak semua idenya dapat terwujud. Hal

ini karena desakan keadaan dimana pada waktu itu Belanda harus berusaha keras

mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Namun, pada akhinya Jawa tetap

jatuh ke tangan Inggris.

Di bawah kekuasaan Raffles (1811-1816), berbagai upaya pembaharuan

yang juga berdasarkan pada idealisme liberal banyak dilakukan. Salah satunya

yang terkenal adalah sistem pemungutan sewa tanah. Sistem pemungutan sewa

tanah milik Raffles ini bertujuan memperbaiki sistem paksa peninggalan VOC