BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Uraian Tumbuhan

Uraian tumbuhan meliputi morfologi tumbuhan, habitat, sistematika tumbuhan, nama asing, kandungan kimia dan kegunaan dari tumbuhan. 2.1.1 Morfologi tumbuhan

Morfologi tumbuhan paprika meliputi bagian-bagian yaitu memiliki batang yang keras dan berkayu, berbentuk bulat, halus, berwarna hijau gelap, dan memiliki percabangan dalam jumlah banyak. Cabang tanaman beruas-ruas dan setiap ruas ditumbuhi daun dan tunas. Daun tersebar atau 2-3 daun yang tak sama besar bergerombol, berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tepi daun tidak bergerigi.

Bunga tanaman paprika merupakan bunga tunggal (soliter) dan berbentuk bintang, dengan mahkota bunga berwarna putih. Benang sari dengan kepala sari yang berwarna ungu tetapi kemudian menjadi kehijau-hijauan. Buah paprika memiliki keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa. Pada umumnya, buah paprika berbentuk seperti tomat, tetapi lebih bulat dan pendek, dengan permukaan bergelombang besar atau bersegi-segi sangat jelas. Buah paprika berongga pada bagian dalamnya. Ukuran buah bervariasi, ada yang berukuran besar, panjang, atau pendek dengan ketebalan buah sekitar 0,5 cm.

tumbuh lurus ke pusat bumi dan akar yang tumbuh menyebar ke samping (horizontal) (Cahyono, 2012; Tjitrosoepomo, 1994).

2.1.2 Habitat

Tanaman paprika banyak tumbuh di negara-negara yang memiliki temperatur rendah seperti Eropa, Mexico, United States (Tyler, 1976). Di Indonesia, paprika dapat dibudidaya di lahan-lahan kering yaitu Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur), Sumatera (Riau, Aceh, dan Sumatera Utara) (Cahyono, 2012).

2.1.3 Sistematika tumbuhan

Menurut Cahyono (2012), sistematika tumbuhan buah paprika adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Solanales Suku : Solanaceae Marga : Capsicum

Jenis : Capsicum annum

Varietas : Capsicum annum L. cv.group grossum 2.1.4 Nama asing

Garden Pepper, Paprika, Pimiento, Mexican Chillies, Tabasco Pepper, Bell Pepper (Tyler, 1976).

2.1.5 Kandungan Kimia

Selain itu terdapat juga zat-zat lain yang berkhasiat obat, misalnya oleoresin (capsaicin), minyak atsiri, flavonoid, karotenoid (capsantin, capsorubin, carotene, dan lutein). Kandungan gizi (komposisi kimia) buah paprika secara

lengkap ditunjukkan dalam Tabel 2.1.

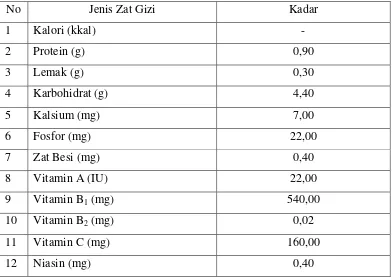

Tabel 2.1 Kandungan gizi buah paprika segar dalam setiap 100 g

No Jenis Zat Gizi Kadar

Sumber: Table of Representative Value of Food Commonly Used in Tropical Countries (1982) dalam Harjono, 1994.

Selain itu, paprika menyediakan nutrisi lain seperti B6, tiamin dan asam folat (Dalimartha, 2002). Cabe yang berdaging buah tebal ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi (Cahyono, 2012).

2.1.6 Kegunaan

Jantung Koroner (PJK), nyeri iskemik (ischemic rest pain), nyeri otot dan rematik (Dalimartha, 2002).

Paprika merupakan tanaman hortikultura (sayuran) yang dimanfaatkan untuk keperluan pangan. Selain itu paprika juga digunakan dalam industri farmasi untuk membuat ramuan obat-obatan, kosmetik, pewarna bahan makanan, serta bahan campuran pada berbagai industri pengolahan makanan dan minuman. Selain itu, paprika juga bermanfaat sebagai obat untuk diare, sakit perut, sakit gigi, pegal-pegal, influensa, masuk angin, mencegah penggumpalan darah (Cahyono, 2012), sebagai stimulan dan sebagai bumbu masak (Tyler, 1976).

2.2 Ekstraksi

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Sebelum ekstraksi dilakukan biasanya bahan - bahan dikeringkan terlebih dahulu kemudian dihaluskan pada derajat kehalusan tertentu (Harborne, 1984).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Ditjen POM, 2000).

Hasil dari ekstraksi disebut dengan ekstrak yaitu sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995).

a. Cara dingin i. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan cara perendaman menggunakan pelarut dengan sesekali pengadukan pada temperatur kamar. Maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus disebut maserasi kinetik sedangkan yang dilakukan pengulangan panambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi.

ii. Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan alat perkolator dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus - menerus sampai diperoleh perkolat. b. Cara panas

i. Refluks

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan alat pada temperature titik didihnya dalam waktu tertentu dimana pelarut akan terkondensasi menuju pendingin dan kembali ke labu.

ii. Digesti

iii. Sokletasi

Sokletasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, dilakukan dengan menggunakan alat soklet dimana pelarut akan terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh membasahi sampel.

iv. Infudasi

Infudasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 15 menit.

v. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

2.2Radikal Bebas

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan (unpaired electron). Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron disebut oksidan (electron acceptor) yaitu suatu senyawa yang dapat menerima elektron. Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya (Maulida, 2010; Sudiana, 2008).

Pembentukan radikal bebas dan reaksi oksidasi pada biomolekul akan berlangsung sepanjang hidup. Radikal bebas yang sangat berbahaya antara lain golongan hidroksil (OH-), superoksida (O-2), nitrogen monooksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), peroksidal (RO-2), peroksinitrit (ONOO-), asam hipoklorit (HOCl), hydrogen peroksida (H2O2), ozon (O3), dinitrogen trioksida (N2O3), lipid peroksida (LOOH) (Silalahi, 2006; Pham-Huy, et al., 2008).

Secara umum tahapan reaksi pembentukan radikal bebas adalah sebagai berikut:

Tahap inisiasi adalah tahap awal terbentuknya radikal bebas. Tahap propagasi adalah tahap perpanjangan radikal berantai, dimana terjadi reaksi antara suatu radikal dengan senyawa lain dan menghasilkan radikal baru. Tahap terminasi adalah tahap akhir, terjadinya pengikatan suatu radikal bebas dengan radikal bebas yang lain sehingga menjadi tidak reaktif lagi. Ketika proses tersebut terjadi maka siklus reaksi radikal telah berakhir (Kumalaningsih, 2006).

antioksidan dibutuhkan untuk dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas (Widyastuti, 2010; Pham-Huy, et al., 2008).

2.3Antioksidan

Menurut Kosasih (2004), definisi antioksidan adalah zat yang dapat menetralisir radikal bebas sehingga atom dengan elektron yang tidak berpasangan mendapat pasangan elektron sehingga tidak reaktif lagi.

Berkaitan dengan fungsinya, senyawa antioksidan di klasifikasikan dalam lima tipe antioksidan, yaitu:

a. Primary antioxidants, yaitu senyawa-senyawa fenol yang mampu memutus rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal ini memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang termasuk kelompok ini, misalnya BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol.

b. Oxygen scavengers, yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, senyawa tersebut akan bereaksi dengan oksigen yang berada dalam sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-senyawa kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat), askorbilpalminat, asam eritorbat, dan sulfit. c. Secondary antioxidants, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan untuk berdekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang stabil. Tipe antioksidan ini pada umumnya digunakan untuk menstabilkan poliolefin resin. Contohnya: asam tiodipropionat dan dilauriltiopropionat.

e. Chelators sequestrants, yaitu senyawa-senyawa yang mampu mengikat logam seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalis reaksi oksidasi lemak. Senyawa yang termasuk didalamnya adalah asam sitrat, asam amino, ethylenediaminetetra acetid acid (EDTA), dan fosfolipid (Maulida, 2010). 2.4.1 Antioksidan Alami

Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan spesies oksigen reaktif, mampu menghambat terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat peroksidase lipid pada makanan. Meningkatnya minat untuk mendapatkan antioksidan alami terjadi beberapa tahun terakhir ini. Antioksidan alami umumnya mempunyai gugus hidroksi dalam struktur molekulnya (Kuncahyo, 2007).

Bahan pangan banyak dijadikan sebagai sumber antioksidan alami, misalnya rempah rempah, teh, coklat, daun-daunan, biji-bijian dan sayur-sayuran. Kebanyakan sumber antioksidan alami adalah tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, bunga maupun serbuk sari (Zuhra, 2008).

2.4.1.1 Flavonoid

Salah satu antioksidan alami yang berperan sebagai antioksidan adalah flavonoid. Senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat sebagai reduktor, flavonoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas (Silalahi, 2006). Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada teh, buah-buahan, sayuran, anggur, bir dan kecap (Kuncahyo, 2007).

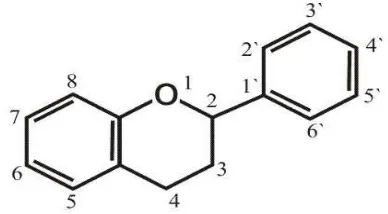

konfigurasi C6 – C3 – C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga (Markham, 1988). Kerangka flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka flavonoid (Markham, 1988)

Flavonoid pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur molekul dengan beberapa bentuk kombinasi glikosida. Untuk menganalisis flavonoid lebih baik memeriksa aglikon yang telah terhidrolisis daripada dalam bentuk glikosida dengan strukturnya yang rumit dan kompleks. Flavonoid dapat berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi (Harborne, 1984). Struktur dasar dan sistem penomoran untuk turunan flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Struktur dasar flavonoid (Widyastuti, 2010) 2.4.1.2 Vitamin C

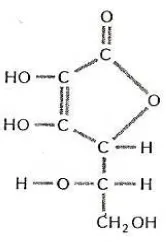

praktis tidak larut dalam kloroform, dalam eter dan dalam benzen (Ditjen POM, 1995).

Rumus bangun vitamin C dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Rumus Bangun Vitamin C (Ditjen POM, 1995)

Vitamin C merupakan antioksidan kuat dan pengikat radikal bebas. Vitamin C juga dapat mencegah kerusakan biomolekul seperti DNA, lipid, dan protein, akibat oksidasi radikal bebas anion superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil. Vitamin C sangat dibutuhkan untuk memproduksi kolagen yang pada gilirannya dapat menghalangi pertumbuhan dan perkembangan sel kanker (Silalahi, 2006). Vitamin C dapat ditemukan di alam hampir pada semua tumbuhan terutama sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan segar. Karena itu sering disebut Fresh Food Vitamin (Budiyanto, 2004). Vitamin C antara lain terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, apel, sirsak, lemon, stroberi, melon serta sayuran seperti tomat, sayuran berdaun hijau, brokoli, kembang kol (Kosasih, 2004).

2.4.1.3 Betakaroten

50 mg betakaroten tiap hari dalam menu makanan dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung (Kosasih, 2004).

Senyawa ini bekerja sebagai antioksidan dengan cara memperlambat fase inisiasi. Pemberian vitamin A dalam dosis tinggi dapat bersifat toksis. Akan tetapi, betakaroten dalam jumlah banyak mampu memenuhi kebutuhan vitamin A dan selebihnya tetap sebagai betakaroten yang berfungsi sebagai antioksidan (Silalahi, 2006). Rumus bangun betakaroten dapat dilihat pada Gambar 2.4.

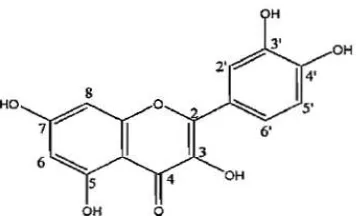

Gambar 2.4 Rumus bangun betakaroten (Almatsier, 2001). 2.4.1.4 Kuersetin

Kuersetin (3,4-dihidroksiflavonol) merupakan senyawa flavonoid dari kelompok flavonol dan terdapat terutama pada tanaman teh, tomat, apel, kakao, anggur dan bawang yang memiliki sifat antioksidan yang sangat potensial. Dengan mengkonsumsi kuersetin dalam jumlah yang cukup (50-200 mg per hari) maka dapat bermanfaat memberi perlindungan karena berperan sebagai senjata pemusnah radikal bebas sehingga dapat mencegah penuaan dini. Kuersetin menunjukkan aktivitasnya dalam menghambat reaksi oksidasi low-density lipoprotein (LDL) secara in vitro (Kosasih, 2004), mencegah kerusakan oksidatif

Gambar 2.5 Struktur Kimia Kuersetin (Herowati, 2008) 2.4.2 Antioksidan Sintetik

Antioksidan sintetik seperti BHA (butil hidroksianisol), BHT (butil hidroksitoluena), PG (propil galat), dan TBHQ (tert-butil hidrokuinon) dapat meningkatkan terjadinya karsinogenesis sehingga penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan (Rohman, 2005). Antioksidan sintetik dibuat dari bahan-bahan kimia yang biasanya ditambahkan ke dalam bahan-bahan pangan untuk mencegah terjadinya reaksi autooksidasi (Kumalaningsih, 2006).

Rumus bangun dari BHT dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Rumus bangun BHT

2.4Spektrofotometri UV-Visible

pengukuran besarnya cahaya (gelombang elektromagnetik) yang diabsorbsi (Benson, 1987).

Spektrofotometri pada dasarnya terdiri dari sumber sinar, monokromator, sel untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau pencatat. Spektrofotometri serapan merupakan metode pengukuran serapan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu, yang diserap zat (Ditjen POM, 1979).

Spektrofotometri UV-Visibel terdiri dari sumber sinar monokromator, tempat sel untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau pencatat. Spektrofotometri yang sering digunakan untuk mengukur serapan larutan atau zat yang diperiksa adalah spektrofotometri ultraviolet dengan panjang gelombang antara 200-400 nm dan visibel (cahaya tampak) dengan panjang gelombang antara 400-750 nm (Rohman, 2007).

2.5Metode Pengukuran Antioksidan

Metode untuk menentukan aktivitas antioksidan ada beberapa cara, yaitu: a. BCB Method (β-Carotene Bleaching Method) atau Metode Pemutihan β

-karoten,

b. DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) Radical Scavenging Method (Metode Pemerangkapan Radikal Bebas DPPH),

c. TBARS Assay (Thiobarbituric Acid-Reactive Substance), d. CUPRAC Assay (Cupric Reducing Antioxidant Capacity), e. ORAC Assay (Oxygen-Radical Absorbance Capacity), dan

Perkiraan aktifitas antioksidan bergantung kepada sistem pengujiannya. Spesifitas dan sensitifitas satu metode saja tidak dapat menguji seluruh senyawa fenol yang terdapat pada ekstrak. Oleh karena itu dibutuhkan kombinasi pengujian aktivitas antioksidan lebih dari satu (Sun dan Ho, 2005).

2.6.1 Metode BCB (β-Carotene Bleaching Method)

Metode carotene bleaching atau sering dikenal metode β-karoten-asam linoleat merupakan metode untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan berdasarkan pada kemampuan antioksidan untuk mencegah peluruhan warna jingga karoten akibat oksidasi dalam sistem emulsi minyak dan karoten. Dalam pengujian aktivitas antioksidan dengan metode carotene bleaching digunakan bahan-bahan utama, seperti beta karoten sebagai indikator aktivitas antioksidan, minyak sebagai sumber radikal bebas, dan senyawa antioksidan sampel sebagai penghambat reaksi oksidasi (Utami, 2009).

Pada uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode β -karoten-asam linoleat, radikal bebas terbentuk dari hidroperoksid yang dihasilkan oleh asam linoleat. Radikal bebas asam linoleat terbentuk karena pengurangan atom hidrogen dari satu gugus metilen dialil yang menyerang ikatan rangkap pada beta karoten sehingga terjadi oksidasi beta karoten yang menyebabkan hilangnya gugus kromofor yang memberi warna orange (Rosidah, et al., 2008). Perubahan warna ini dapat diukur secara spektrofotometri.

Panjang gelombang maksimum (λmaks) yang digunakan dalam pengukuran

metode β-karoten-asam linoleat menurut literatur adalah 470 nm (Rosidah, et al.,

2.6.2 Metode Pemerangkapan Radikal Bebas DPPH (1,1-diphenyl-2- picrylhydrazil)

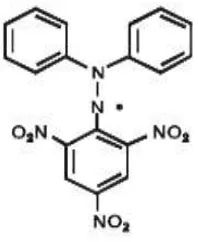

DPPH pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh Goldschmidt dan Renn. DPPH berwarna ungu pekat seperti KMnO4, bersifat tidak larut dalam air (Ionita, 2005). DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak bahan alam. DPPH menerima elektron atau radikal hidrogen akan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi antioksidan dengan DPPH baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH, akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH (Molyneux, 2004). Struktur kimia DPPH dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Struktur Kimia DPPH (Molyneux, 2004)

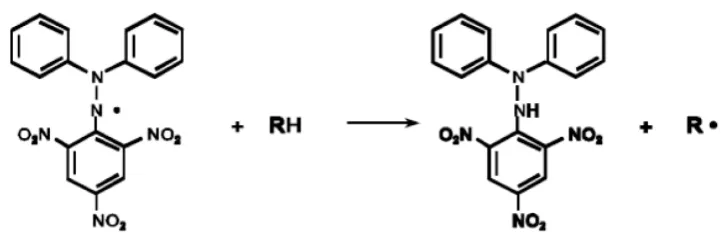

Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan dengan reaksi sebagai berikut:

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazine

Gambar 2.8 Reaksi antara DPPH dengan atom H dari senyawa antioksidan (Widyastuti, 2010)

Ketika larutan DPPH dicampurkan dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen, akan dihasilkan bentuk tereduksi dari DPPH dan berkurangnya warna ungu (Molyneux, 2004).

Parameter yang dipakai untuk menunjukan aktivitas antioksidan adalah harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration (EC50) atau Inhibitory Concentration (IC50) yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat antioksidan yang memberikan persen penghambatan sebesar 50%. Zat yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi, akan mempunyai harga EC50 atau IC50 yang rendah. Metode ini akan memberikan hasil yang baik dengan menggunakan pelarut metanol atau etanol dan kedua pelarut ini tidak mempengaruhi dalam reaksi antara sampel uji sebagai antioksidan dengan DPPH sebagai radikal bebas (Molyneux, 2004).

2.6.2.1 Pengukuran absorbansi – panjang gelombang

Panjang gelombang maksimum (λmaks) yang digunakan dalam pengukuran

maksimum untuk DPPH antara lain 515 nm, 516 nm, 517 nm, 518 nm, 519 nm dan 520 nm. Apabila pengukuran menghasilkan tinggi puncak maksimum, maka itulah panjang gelombangnya yaitu sekitar panjang gelombang yang disebutkan di atas. Nilai absorbansi yang mutlak tidaklah penting, karena panjang gelombang dapat diatur untuk memberikan absorbansi maksimum sesuai dengan alat yang digunakan (Molyneux, 2004).

2.6.2.2 Waktu Pengukuran