VERNAKULARITAS TEKSTUAL DALAM PENSYARAHAN HADIS DI

NUSANTARA ABAD 20

Studi Atas Kitab Baḥr al-Mādhī karya Muhammad Idris al-Marbawi

Tesis

Diajukan ke Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (MA) dalam

Bidang Pengkajian Islam

Oleh:

Hilmy Firdausy NIM. 21181200000018

Di Bawah Bimbingan:

Dr. H. Fuad Tohari, M.Ag.

Konsentrasi Hadis dan Tradisi Kenabian Magister Pengkajian Islam

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2020

iv

KATA PENGANTAR

ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيدلاو ايندلا رومأ ىلع نيعتسن هبو نيملاعلا بر هلل دمحلا دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ﷺ

برقلا هب جرفنتو دقعلا هب لحنت يذلا

.نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو جئاوجلا هب ىضقتو

Alhamdulillah, tibalah saya di penghujung penelitian yang saya dalami hampi dua tahun terakhir ini. Dalam proses pengerjaan tesis ini, tentu banyak sekali pihak yang berkontribusi, mendukung, dan mempengaruhi jalan pikiran saya. Kontribusi dalam berbagai macam bentuk, yang secara tidak langsung juga menjadi faktor penting dalam proses pembentukan gagasan yang saya tuangkan dalam tesis ini

Paling pertama saya haturkan terima kasih pada Ayahanda Muhammad Kurdi Rawi dan Ayahanda Nur Iman Rakhmatillah. Kepada Ibunda alm.

Badriyyah dan Ibunda Suwaibah. Seluruh keluarga Bani Hafidz di kampung halaman. Kepada Bapak Widodo dan Ibu Siti, orang tua mertua saya. Semoga Allah menjaga mereka semua dan memberkahi petak-petak usia mereka dengan amal salih yang bermanfaat.

Terima kasih kepada guru dan kiai-kiai saya. Kepada al-Sufi Kiai Zuhri Zaini dan masyayikh Nurul Jadid, Mbah Kiai Noor Muttaqin al-Hafidz dan al- Mufassir Mbah Kiai Sya’roni Ahmadi al-Hafidz, almarhum al-Muhaddith Kiai Ali Mustafa Yaqub. Karena mereka lah saya “ada” dan “bernyawa”. Seluruh karakter dan jati diri saya ditempa melalui kebijaksanaan dan kesabaran kiai- kiai saya.

Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh jajaran pengurus Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. kepada Prof. Dr. Asep Saipudin Jahar, MA. selaku Direktur SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Bapak Arif Zamhari, Ph.D selaku Ketua Program Magister Pengkajian Islam.

Kepada Dr. Imam Sujoko, sekretaris Program Magister dan seluruh jajaran TU yang telah membantu proses administrasi dan fase-fase diujikannya tesis ini.

Saya juga haturkan matur sembah nuwun kepada Kiai Dr. H. Fuad Tohari yang telah membimbing selama pengerjaan tesis ini. Kepada seluruh penguji dan reviewer yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, saya haturkan juga terima kasih.

Terima kasih juga saya haturkan untuk Kiai Ahmad Baso pengasuh Pondok Pesantren Islam Nusantara Belakang Pasar Ciputat; tempat saya memperdalam al-Jabiri, Studi Postra dan Studi Poskol. Dari beliaulah saya mendapati sebuah kitab luar biasa bernama Bahr al-Madhi ini.

Terima kasih juga untuk seluruh kawan, teman dan sahabat yang sedikit banyak membantu proses penyelesaian tesis ini; kepada kawan-kawan

v

SPs angkatan 2018; dewa asatidz, musyrif dan mahasantri Darus-Sunnah dan seluruh pihak yang sudah membantu. Terima kasih kepada Kangmas Abdurrouf dan seluruh kamerad di Harakah ID yang telah memberi dukungan, baik langsung maupun tak langsung.

Terakhir, terima kasih juga untuk istri saya, Lili Siwidyaningsih.

Tanpanya, mungkin tesis ini tidak akan pernah muncul ke permukaan. Terima kasih untuk kesabaran dan perhatiannya. Saya percaya, kalimat “terima kasih”

yang meskipun diucap ribuan kali, tidak akan pernah sepadan dengan peran istri saya. Bukan hanya dalam pengerjaan tesis ini, tapi dalam seluruh fase kehidupan yang saya jalani kini dan ke depannya. Tesis ini adalah bentuk komitmen dan ucap syukur untuk jabang bayi yang sebentar lagi lahir dari rahimnya.

Bukan berarti mereka yang tidak saya sebut namanya, tidak memiliki kontribusi dalam pengerjaan tesis ini. Banyak sekali bantuan dan kedermawanan yang saya dapatkan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam tesis ini. Idha tamma al-amru, bada al-naqsu. Karena itu, kritik dan saran selalu saya nanti-harapkan.

Akhirnya, seluruh usaha dan upaya yang telah saya tuangkan dalam tesis ini saya kembalikan kepada muara tempat doa-doa saya berlabuh. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal salih. Dan semoga Kanjeng Nabi Muhammad menerimanya sebagai bukti kecintaan saya kepadanya.

Ciputat, 13 November 2020 Al-faqir,

Hilmy Firdausy

v ABSTRAK

Tesis ini ingin mempertegas kalau proses vernakularisasi Islam, begitu juga vernakularisasi dalam syarah hadis ternyata memang melahirkan satu nuansa baru dalam pemaknaan terhadap hadis-hadis Nabi. Kitab Baḥr al-Mādhī Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī yang ditulis oleh Muhammad Idris al-Marbawi memberikan data yang cukup kaya mengenai hal itu. Alih-alih mengaburkan hadis Nabi, subyektifitas dan lokalitas al-Marbawi sebagai orang Nusantara justru memperkaya kontekstualisasi makna hadis sehingga umat non-Arab pun dapat menikmatinya.

Kekayaan data tekstual dalam Baḥr al-Mādhī juga mempertegas kalau kajian hadis Nusantara sebenarnya sudah matang di abad 19 dan 20 M. Tesis ini sepakat dan mentaukid Oman Fathurrahman yang sudah menunjukkan akar tradisi penulisan hadis Nusantara pada abad 17. Sebaliknya, tesis ini membedai pendapat dan kesimpulan akademisi yang mengatakan kalau studi hadis mengalami stagnansi dan status quo.

Namun demikian, meskipun memiliki kekayaan data tekstual dan merupakan satu kitab hadis yang paling kompeherensif, Baḥr al-Mādhī masih belum banyak dibahas secara holistik. Di tengah tradisi pensyarahan kitab-kitab hadis arba’īn dan targhīb wa al-tarhib yang cenderung tipis dan non induk, al- Marbawi justru datang dengan proyek mensyarah satu kitab dari jajaran al- Kutub al-Sittah yaitu Sunan al-Tirmidhī. Meskipun belum selesai, 22 jilid Baḥr al-Mādhī lebih dari cukup untuk menggambarkan bagaimana wacana hadis Nusantara menampilkan diri, baik dalam konteks studi hadis an sich maupun dialektika sosial-keagamaan di Nusantara.

Tesis ini hadir untuk menguak hal-hal yang domestik dan yang lokal dalam Baḥr al-Mādhī. Sebuah situasi vernakular yang menarik, yang menunjukkan tarik ulur paradigma antara subyektifitas al-Marbawi sebagai pensyarah dan hadis-hadis Nabi sebagai teks yang disyarahi. Sejauh apa yang telah diamati, tesis ini menemukan kalau proses vernakularisasi terjadi di seluruh level semio-hermeneutis teks Baḥr al-Mādhī; level tanda, petanda, penanda dan wacana.

Tidak hanya itu, tesis ini juga hendak menggambarkan bagaimana Baḥr al-Mādhī dibentuk sekaligus membentuk wacana sosial-keagamaan di Nusantara pada abad 20. Tesis ini yakin kalau teks tidak lahir dari tabula konteks yang kosong. Teks, termasuk Baḥr al-Mādhī, akan selalu berdialog dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Proses dialog inlah yang sedikit banyak juga memicu terjadinya proses vernakularisasi.

vi ABSTRACT

This thesis wants to emphasize that the process of vernacular Islam, as well as vernacular in sharah hadith’s case, actually gave the birth of the new nuance of the meaning of the Prophet's hadith. Baḥr al-Mādhī Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī that written by Muhammad Idris al-Marbawi provides quite rich data on this matter. Instead of obscuring the Prophet's hadiths, the subjectivity and locality of al-Marbawi as an nusantara people actually enriched the contextualization of the meaning of hadith so that non-Arabs could enjoy it.

The richness of textual data in Baḥr al-Mādhī also confirms that the study of hadith in Nusantara actually matured in the 19th and 20th centuries.

This thesis agrees with Oman Fathurrahman who has shown the roots of the tradition of writing hadith in Nusantara in the 17th century. On the contrary, this thesis differs from the conclusion of academics who say that the study of hadith in Nusantara has stagnated and on status quo.

However, despite having a wealth of textual data and one of the most comprehensive hadith books, Baḥr al-Mādhī is still not widely discussed in a holistic manner. In the midst of the tradition of sharah arba'īn and targhīb wa al-tarhib books which tend to be thin and non-parent, al-Marbawi actually came up with the project to explain (sharah) one book from al-Kutub al-Sittah, Sunan al-Tirmidhī. Although not yet finished, the 22 volumes of Baḥr al-Mādhī are more than sufficient to describe how the discourse of hadith in Nusantara presents itself, both in the context of the study of hadith an sich and the socio- religious dialectic in the Nusantara context.

This thesis is attend to uncover “the domestic” and “the local” matters in Baḥr al-Mādhī. An interesting vernacular situation, which shows the paradigm tug of exposition between the subjectivity of al-Marbawi as a sharih and the Prophet's traditions as a text. As far as has been observed, this thesis finds that the vernacular process occurred at all semio-hermeneutical levels of the Baḥr al-Mādhī text; sign, signifier, signified and discourse level.

Not only that, this thesis also intends to describe how Baḥr al-Mādhī was formed and at the same time shaped the socio-religious discourse in the Nusantara in the 20th century. This thesis believes that the text was not born from an empty. Texts, including Baḥr al-Mādhī, will always have a dialogue with the situation and conditions around them. This dialogue process, in a sense, also triggers the vernacular process.

vii

ثحبلا صخلم

ي ذه فده ا

لا ثحب نأ ىلع ديكأتلا ىلإ يف ةيماعلا

يف ةيماعلا كلذكو ،ملاسلإا ش

حر

لا ح م يف اًديدج اًطيسب اًقراف عقاولا يف تدلو ،ثيد موهف

دقي .ةيوبنلا ثيداحلأا باتك م

املا رحب يذ

حرش يڬاب راتخم حيحص يوبرملا سيردإ دمحم هفلأ يذلا يذمرتلا

ىطعت اذه نع ةيرث تانايب برملا ةناكمو ةيتاذ نإ .عوضوملا

تناسون هتفصب يو ارا

تح ثيدحلا ىنعم قايس عقاولا يف ترثأ دق نكمتي ى

ل عاتمتسلاا نم برعلا ريغ

ب .فيرشلا ثيدحلا

لا تانايب اًضيأ يضاملا رحب يف ةيصنلا ةيرث لا

دكؤت ةسارد نأ لا

ح ثيد يف

.نيرشعلاو رشع عساتلا نرقلا يف لعفلاب تجضن اراتناسون ي

ذه قفاو ا

ا ل ثحب

و ثيداحلأا ةباتك ديلقت روذج رهظأ يذلا نمحرلا حتف نامُع دكؤت يف

ا تناسون ارا

عباسلا نرقلا يف ذه فلتخت ،كلذ نم سكعلا ىلع .رشع

ثحبلا ا جاتنتسا نع

ا نإ نولوقي نيذلا نييميداكلأ لا

سارد تا ثيدحلا ةي و تدكر دق .كرحتت لا

مغرلا ىلعو

، ةيصنلا تانايبلا نم ةورث دوجو يذاملا رحبلا يف

و هنوك

ثيدحلا بتك دحأ هثحب لاماش

لازي لا ، لا اذه

باتك و قاطن ىلع شقاني طب عسا

ةقير

تك ديلقت مضخ يف .ةلماش حورش ةبا

ل ا بتك صوت ،بيهرتلاو بيغرتلاو نيعبرلأ ل

عورشم ىلإ عقاولا يف يوبرملا حرش

باتك يذمرتلا ننس دحأ

بتكلا نم لا

س .ةّت

و هتنت مل اهنأ نم مغرلا ىلع ى

نإف ، دعب 22

املا رحب نم تادلجملا يذ

كت ت يف

ميدقت ةيفيك فصول لا

باطخ لا ثيدح ى ي لا ن راتناسو يو قايس يف ءاوس ،هسفن ةسارد

ثيدحلا طقف

وأ يف لا باطخ يف ينيدلاو يعامتجلاا .ارتناسون

ذه ا ثحبلا رضاح رومأ فشكل ةيلحملا

حبلا يف املا ر

،يذ رصانعلا لا

ع ةيما

لا مامتهلال ةريثم يوبرملا ةيتاذ نيب لبحلا دش جذومن رهظت يتلا

حراشلاك ا

يذل

يسفنلا ةيروعشلا نمو يف شاع ةيوراتناسونلا ة

و نوك نيب لاا

ثيداح وبنلا

ةي

صنك صو حورشم ة . و ظحل امردقب ت

ذه دجو ، ا

ثحبلا نأ رصانعلا ةيماعلا

ةدوجوم

تايوتسملا عيمج يف لا

صن يف ةي ب ح املا ر يذ نعملا ىوتسملا ،يظفللا ىوتسملا : ،يو

.يباطخلا ىوتسملاو يروصتلا ىوتسملا ،بسحف اذه سيل

ي ذه فده ا

لا ىلإ اًضيأ ثحب فصو

نوك ب رح املا ذ ي

ي لكش لكشي و نع لكش تقولا سفن يفو

يعامتجلاا باطخلا يف ينيدلا

ن اراتناسو

يف ذه نمؤت .نيرشعلا نرقلا ثحبلا ا

،صوصنلا .غراف قايس نم دلوي مل صنلا نأب

كو املا رحب كلذ نإ .اهب ةطيحملا فورظلاو عضولا عم ا ًراوح اًمئاد يرجتس ، يذ

ذه لإ اًضيأ يدؤت راوحلا ه يماعلا قلاطإ ى

.يذاملا رحب يف ة

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab Huruf Latin Nama

ا Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب B be

ت T te

ث Th Te dan ha

ج J je

ح H} Ha (dengan titik di bawah)

خ Kh ka dan ha

د D de

ذ Dh De dan ha

ر R er

ز Z zet

س S es

ش Sh es dan ha

ص S} Es (dengan titik di bawah)

ض D} De (dengan titik di bawah)

ط T} Te (dengan titik dibawah)

ظ Z} zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ koma terbalik (di atas)

غ Gh Ge dan ha

ف F ef

ق Q qi

ك K ka

ل L el

م M em

ix

ن N en

و W we

ه H ha

ء ‘ apostrof

ي Y ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda

Vokal Nama Huruf Latin Nama

َ Fathah A A

َ Kasrah I I

َُ Dammah U U

b. Vokal Panjang (maddah)

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ا Fathah dan alif a> A dengan garis di atas ي Kasrah dan ya i> I dengan garis di

atas

ُو Dammah dan

wau

u> U dengan garis di atas

x

DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN GAMBAR

Daftar Tabel

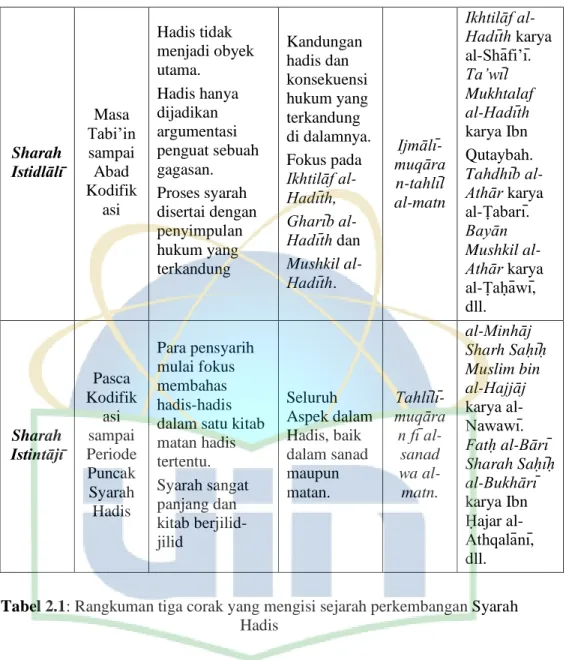

Tabel 2.1 : Rangkuman tiga corak yang mengisi sejarah perkembangan Syarah Hadis

Tabel 3.1 : Rincian isi naskah kitab Bahr al-Madhi, tahun penulisan serta tahun cetak

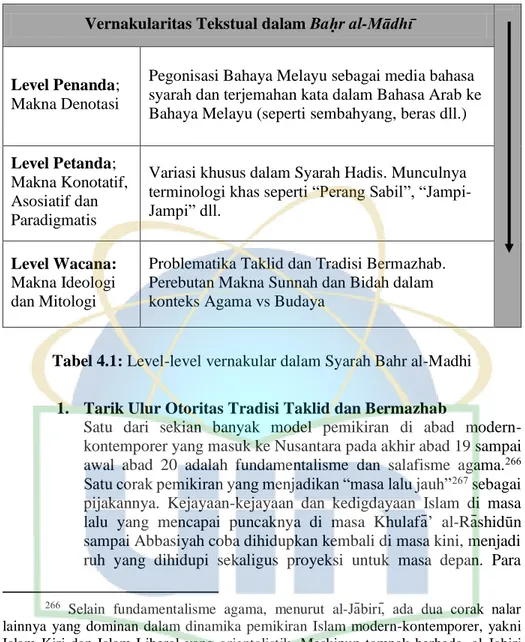

Tabel 4.1 : Level-level vernakular dalam Syarah Bahr al-Madhi Daftar Diagram

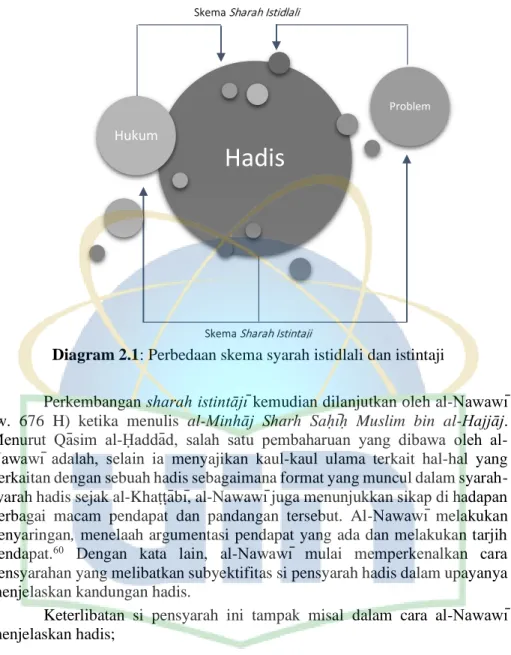

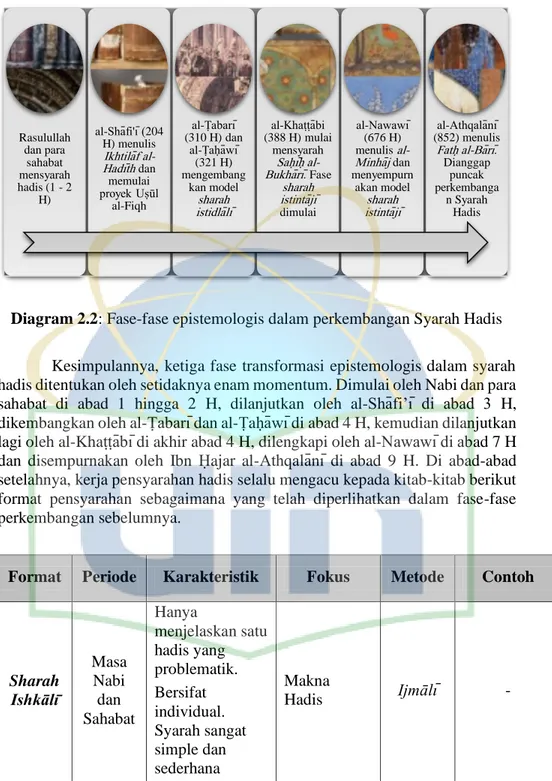

Diagram 2.1 : Perbedaan skema syarah istidlali dan istintaji Diagram 2.2 : Fase-fase epistemologis dalam perkembangan Syarah Hadis

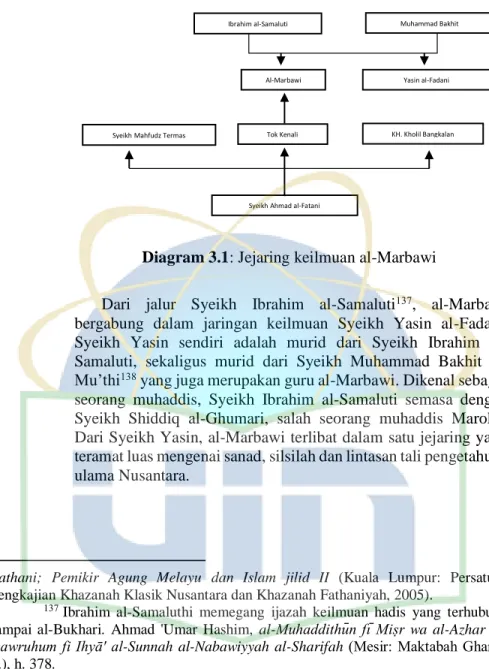

Diagram 3.1 : Jejaring keilmuan al-Marbawi Daftar Gambar

Gambar 4.1 : Tampilan naskah kitab Bahr al-Madhi

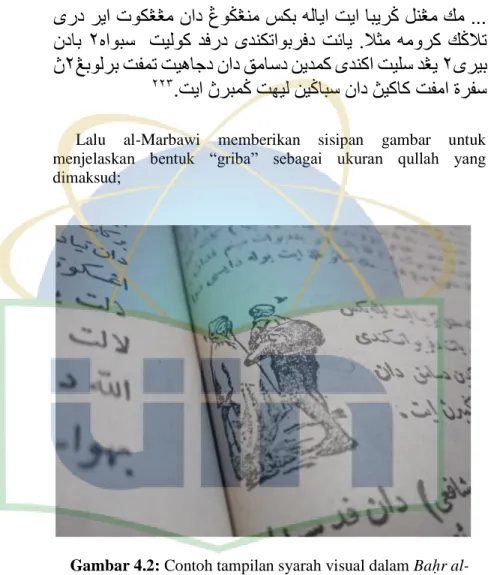

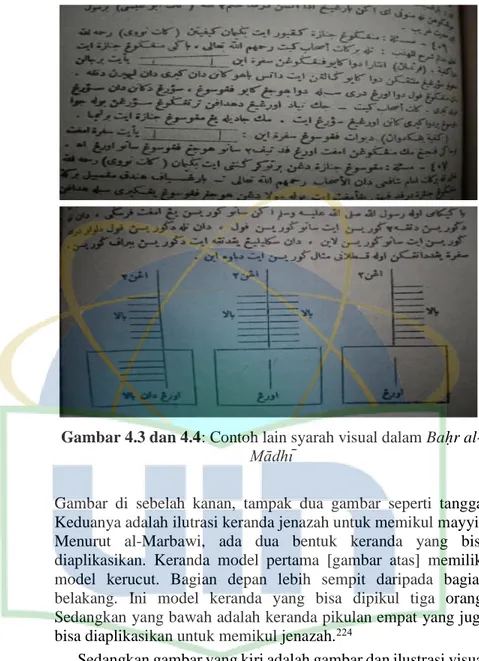

Gambar 4.2 : Contoh tampilan syarah visual dalam Bahr al-Madhi Gambar 4.3 : Contoh lain syarah visual dalam Bahr al-Madhi Gambar 4.4 : Contoh lain syarah visual dalam Bahr al-Madhi

xi DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ……… i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ………. ii

KATA PENGANTAR ……….…………... iv

ABSTRAK ……….………..……… v

PEDOMAN TRANSLITERASI ……… viii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ……….. x

DAFTAR ISI ……… xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ……….…….. 1

B. Ruang Lingkup Permasalahan ……….. 9

1. Identifikasi Masalah ……… 9

2. Rumusan Masalah ……….. 11

3. Pembatasan Masalah ……….. 12

C. Tujuan Penelitian ……….. 13

D. Signifikansi Penelitian ……….. 13

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ……….. 13

F. Metode dan Pendekatan ……… 19

1. Metode Pengumpulan Data ………. 19

2. Metode Olah Data ………... 20

3. Pendekatan ……….. 21

G. Teknik Penulisan ………... 22

H. Sistematika Penulisan ……….…... 22

BAB II HISTORISITAS MENSYARAH HADIS DAN FORMASI DISKURSIF SOSIAL-KEAGAMAAN DI NUSANTARA ABAD 20 M A. Dialektika Sejarah di Sekitar Perkembangan Syarah Hadis Arab- Islam …... 24

B. Diskursus Syarah Hadis di Nusantara ……..………….. 32

1. Vernakularisasi Islam dan Format Epistemologi Syarah Hadis Nusantara ….………...……….. 32

2. Ciri Khas dan Karakteristik Umum Syarah Hadis Nusantara Hingga Abad 19 M ….……… 36

C. Relasi Islam dan Kolonial: Dua Wacana Besar Konfrontasi Agama Vis A Vis Budaya ………...…..………….. 48

1. Antara Wacana Puritanisasi dan Ambivalensi: Kasus Sayyid Usman dan Haji Hasan Mustapa …..……… 41

D. Format Hermeneutis Bahasa Melayu dan Karakter Manhaji dalam Nomenklatur Islam di Nusantara ………... 47

E. Vernakularitas Tekstual dan Relasi Subyek-Obyek: Tawaran al-Jabiri ……… 49

xii

1. Mekanisme al-Faṣl dan Problem Jarak Subyek-Obyek 51 2. Mekanisme al-Waṣl dan Problem Internalisasi Problematika

(Wiḥdah al-Ishkāliyyah) ……… 54 BAB III MENGAMATI AL-MARBAWI DAN BAḤR AL-MĀDHĪ

A. Mengamati al-Marbawi ………..…. 57 1. Biografi Muhammad bin Idris al-Marbawi …….... 57 2. Al-Marbawi dalam Peta Jaringan Ulama Nusantara 58 3. Karya-Karya al-Marbawi ……… 61 B. Mengamati Kitab Baḥr al-Mādhī ………..………... 62

1. Alasan, Kitab Rujukan dan Proses Pensyarahan Baḥr

al-Mādhī ………. 63

2. Karakteristik Bahasa; Antara Melayu-Jawi dan Aksara

Pegon al-Marbawi….……….. 66

3. Sistematika Penjilidan, Pembaban dan “Yang Belum

Selesai” Dalam Bahr al-Madhi..……….. 68 C. Situasi Politik dan Kondisi Wacana Keberagamaan di Mesir

Abad 20; Kecamuk di Sekitar Penulisan Baḥr al-Mādhī 71 BAB IV VERNAKULARITAS SYARAH HADIS BAḤR AL-MĀDHĪ DAN AGREGASI WACANA SOSIAL-KEAGAMAAN

A. Metode Pensyarahan Umum dalam Baḥr al-Mādhī …… 77 1. Syarah Hadis dengan al-Quran ……….. 77 2. Syarah Hadid dengan Hadis dan Jam’u al-Riwāyāt 78 3. Melakukan Takhrīj al-Hadīth ……… 80 4. Menjelaskan Asbāb al-Wurūd Hadis ………. 82 5. Penyuguhan Perdebatan Kaul Ulama Lintas Mazhab 82 6. Menakwil Makna Hadis yang Mustashābih ……….. 84 7. Kompromisasi Hadi-Hadis yang Dianggap Ikhtilaf 85 B. Vernakularisasi Metodis dan Variasi Metode Pensyarahan

Khusus dalam Baḥr al-Mādhī.……….. 86 1. Syarah Visual-Ilustratif dan Metode Menjelaskan Makna

Hadis dengan Gambar ……… 90

2. Syarah Fabula dan Strategi Tamsil Maksud ……..… 93 3. Syarah Interaktif dan Dialog Dua Arah Pengarang-

Pembaca ……….... 95

4. Pointer Petunjuk Pelaksanaan Syariat ……….. 97 5. Klasterisasi Kutipan dan Otoritas Rujukan dalam

Baḥr al-Mādhī ………..…. 98

C. Vernakularisasi di Level Petanda Dalam Pensyarahan Hadis

Baḥr al-Mādhī; Problem Beban Makna Kata .…………. 100 D. Vernakularisasi di Level Wacana Dalam Pensyarahan Hadis

Baḥr al-Mādhī; ProblematikaDiskursus Sosial-Keagamaan

di Nusantara Abad 20 ……….…….. 105

xiii

1. Tarik Ulur Otoritas Tradisi Taklid dan Bermazhab 106

2. Agama Versus Budaya dan Silang Sengketa Perebutan Makna Bid’ah ………. 118

E. Vernakularitas Baḥr al-Mādhī; Momentum Keterputusan Epistemologis dan Praktek Membaca Hadis yang Sadar Tradisi ……… 126

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ……… 128

B. Saran dan Rekomendasi ……… 129

DAFTAR PUSTAKA ……… 130

GLOSARIUM ……… 142

INDEKS ………. 145

BIODATA PENULIS ……… 149

1 BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

Kalau merujuk ke beberapa penelitian yang mengangkat isu perkembangan kajian hadis di Nusantara, maka akan banyak ditemukan kitab- kitab hadis yang secara tidak langsung membuktikan bahwa studi dan penulisan hadis di Nusantara sebenarnya sudah kuat.1 Temuan-temuan filologis semacam ini otomatis merevisi beberapa hasil penelitian yang mengatakan bahwa perkembangan kajian hadis di Indonesia sepi, stagnan dan tidak berkembang.2 Di tengah tumpukan karya-karya ulama Nusantara di bidang hadis, kitab Baḥr al-Mādhī Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī karya Muhammad Idrīs al-Marbawi al-Jāwi termasuk salah satu kitab yang spesial, yang menunjukkan bagaimana kematangan struktur kajian ilmu hadis di Nusantara benar-benar tampak kala itu.

Namun sayangnya, pengakuan akan keberadaan Baḥr al-Mādhī masih samar dalam literatur dan penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan, baik yang mengangkat isu perkembangan kajian hadis di Nusantara, ataupun

1 Oman Fathurrahman, “The Roots of The Writing Tradition of Hadith Works in Nusantara: Hidayat al-Habib by Nur al-Din al-Raniri” dalam Studia Islamika, vol.

19, no. 1, 2012, h. 47-48.

2 Perdebatan mengenai ini sudah banyak dikutip dan dibahas. Secara umum asumsinya terbagi menjadi dua: kajian hadis sepi dan stagnan atau kajian hadis bergerak dan berkembang. Asumsi stagnansi bisa kita lihat dalam temuan Daniel Brown, Nasr Hāmid Abū Zayd, Fazlurrahman, Azyumardi Azra dan lainnya. Lihat: Daniel W Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Terj. Charles Kurzman (New York: Cambridge University Press, 1966), h. 7; Nashr Ḥamīd Abū Zayd, Tekstualitas al-Qur’an; Kritik terhadap Ulumul Qur’an. Penerjemah Khairon Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 3-4; Fazlur Rahman, Wacana Studi Hadis Kontemporer (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. X; Azyumardi Azra, “Kecenderungan Kajian Islam di Indonesia Studi Tentang Disertasi Doktor Program Pascasarjana IAIN Jakarta,” Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997, h. 23 dan beberapa penelitian lainnya.

Asumsi sebaliknya ditawarkan oleh Jonathan Brown, Muhammad Ali, Rifqi Muhammad Fatkhi dan Zulkifli. Lihat: Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World (Oxford: One World, 2009); Muhammad Ali, “Dari Kajian Naskah Kepada Living Qur’an dan Living Hadis: Pengantar Metodologi Penelitian Kontemporer al-Qur’an dan Hadis,” makalah Seminar Tahunan Qur’an and Hadith Academic Society (QUHAS) Peta Kajian al-Qur’an dan Hadits di Indonesia tanggal 3 Desember 2015 (Ciputat: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 9; Rifqi Muhammad Fatkhi, Popularitas Tafsir Hadis Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Ciputat: HIPIUS, 2012), h. 9; dan Zulfikri,

“Orientalisme Hadis Peta Kajian Hadis Orientalis,” TAJDID XVI, no. 2 (November 2013): h. 205 dan beberapa penelitian lainnya.

2

fenomena Islam di Nusantara secara umum. Keterasingan Baḥr al-Mādhī itu bisa berbentuk ia memang tidak dikaji, atau hanya disebutkan saja tanpa ada deskripsi dan analisa yang lebih spesifik.

Howard Federspiel misalnya, dalam artikel yang terbit tahun 2002 menyatakan bahwa abad 20 adalah satu momentum ketika lokalitas mengambil peran sebagai media bahasa dan paradigma untuk memahami hadis secara khusus, dan memahami Islam dalam konteks kenusantaraan secara umum.

Untuk menunjukkan fenomena ini, Federspiel hanya berangkat dari produk terjemahan kitab-kitab hadis yang muncul di abad 20 M. Menurutnya, buku- buku terjemahan inilah yang merekam peralihan dimensi dalam pemaknaan hadis. Tak ada nama Baḥr al-Mādhī disebutkan, atau kitab-kitab hadis beraksara pegon lainnya. Federspiel mempersempit pemahaman lokalitas hanya pada produk terjemahan saja.3 Penelitian sejenis dengan Federspiel juga banyak dan bisa dipastikan tidak menyebut nama Baḥr al-Mādhī.

Kalau kita kerucutkan, ada beberapa penelitian yang menyebutkan Baḥr al-Mādhī namun tanpa ulasan yang lengkap. Oman Fathurrahman misalnya, dalam artikelnya berjudul “The Roots of The Writing Tradition of Hadith Works in Nusantara: Hidāyat al-Ḥabīb by Nur al-Din al-Raniri”

menyebut nama Baḥr al-Mādhī meskipun secara bibliografis. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Oman hanya ingin menunjukkan “akar” keilmuan hadis di Nusantara yang dianggapnya sudah mapan sejak abad 17 M.4

Selain Oman, Ahmad Sagir juga menyebutkan Baḥr al-Mādhī sebagai salah satu kitab syarah hadis Nusantara.5 Tapi lagi-lagi, Sagir hanya mengulasnya secara singkat dan tanpa memberikan footnote.6 Ketiadaan rujukan dan catatan kaki dalam penelitian Sagir adalah indikasi bahwa Baḥr al- Mādhī sebenarnya belum mendapatkan tempat sebagai obyek penelitian dan

3 Howard Federspiel, “Hadit Literature In Twentieth Centurty Indonesia”

dalam Oriente Moderno, Nouva Serie, Anno 21 (82), Nr. 1, Hadith in Modern Islam (2002), h. 116-119.

4 Dalam artikelnya ini, Oman fokus untuk membahas kitab Hidāyat al-Ḥabīb karya Nūr al-Dīn al-Ranirī yang dianggap sebagai pionir. Selain itu, Oman juga menyebutkan beberapa kitab hadis Nusantara lainnya, seperti: Sharh Laṭīf ‘alā Arba’īn Hadīthan li al-Imām al-Nawāwī karya Abd al-Ra’ūf ibn ‘Alī al-Jāwī al-Fansurī, Tanbīh al-Ghāfilīn karya Abdullah bin Lebai Abd al-Mubīn Pauh Bok al-Fatanī, Farā’id Fawā’id al-Fikr fi al-Imām al-Mahdī dan Kashf al-Ghummah karya Dāwud bin Abdullah al-Fatanī, Tanqīh al-Qawl al-Hathīth karya Nawawī al-Bantanī dan Manhaj Dhawi al-Naẓar Sharah Manẓūmah ‘Ilm al-Athar karya Mahfūẓ al-Tarmasī. Oman Fathurrahman, “The Roots of The Writing Tradition of Hadith Works in Nusantara”, h.

48.

5 Akhmad Sagir, “Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam” dalam Ilmu Ushuluddin, Vol. 9, No. 2 (Juli 2010).

6 Akhmad Sagir, “Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam”, h. 145.

3

belum diulas secara kompeherensif. Fakta ini semakin jelas seiring dengan proses penelusuran yang telah lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa Baḥr al-Mādhī adalah dokumen yang masih belum banyak disentuh secara kompeherensif.

Keterasingan kitab Baḥr al-Mādhī dalam kancah penelitian dan kajian naskah hadis Nusantara juga terlihat dari hampir tidak adanya satu penelitian pun yang fokus mengkaji Baḥr al-Mādhī secara utuh. Tercatat hanya ada beberapa artikel jurnal yang mayoritas ditulis oleh orang Malaysia, antara lain:

Latifah Abdul Majid dan Nurullah Kurt7, Faisal bin Ahmad Shah8 dan beberapa peneliti lainnya.9 Dalam beberapa artikel yang dihasilkan, tak satu pun yang mengkaji Baḥr al-Mādhī sebagai totalitas korpus yang memuat informasi lengkap tentang wacana hadis Nusantara.

Lubang penelitian semacam ini menarik karena ia disertai beberapa fakta: Pertama, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, dari belasan korpus hadis Nusantara yang disebut Oman, Baḥr al-Mādhī adalah korpus yang paling tebal dan memuat data tekstual paling kaya dibanding kitab-kitab hadis Nusantara lainnya. Kedua, meskipun sudah ada beberapa kitab syarah yang muncul sebelum Baḥr al-Mādhī, namun kemungkinan semuanya hanya akan mensyarah kitab-kitab hadis non induk atau kitab ilmu hadis.10 Sedangkan Baḥr al-Mādhī secara eksplisit dan kompeherensif mensyarahi salah satu kitab induk hadis yang masuk dalam jajaran al-Kutub al-Sittah. Ketiga, dengan data tekstual yang tertuang dalam 22 jilid, tentu saja Baḥr al-Mādhī menjadi dokumen sejarah sekaligus titik picu paling maksimum kalau ingin melihat parodi diskursus, baik kajian hadis secara khusus, maupun dialektika keislaman di Nusantara secara umum.

7 Latifah Abdul Majid and Nurullah Kurt, “Bahr al-Madhi: Significant Hadith Text Sciences for Malay Muslims as a Tool for Political Teaching during Twentith Century” dalam Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 05, no. 20 (Rome:

MCSER Publishing, September 2014).

8 Faisal bin Ahmad Shah, “Syaikh Mohamed Idris al-Marbawi: Kontribusinya dalam Fiqh al-Hadis”, dalam MIQOT vol. XXXIV, no. 1, Januari-Juni 2010 dan Faisal bin Ahmad Shah, “Sumbangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Penentuan Identiti Perawi: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi” dalam HADIS, vol. 1, no. 1 (Malaysia, Juli 2010).

9 Salah satunya adalah: Mesbahul Hoque dkk. “Mahattat fi Hayat al-Muhaddis al-Malizi al-Syaikh Muhammad Idris al-Marbawi wa Atharuhu al-‘Ilmiyyah” dalam Journal of Hadith Studies, vol. 3, no. 1 (Juni 2018).

10 Seperti misalnya Sharh Laṭīf ‘alā Arba’īna Hadithan li Imām al-Nawawī karya ‘Abd al-Ra’ūf ibn ‘Alī al-Jāwī al-Fansurī, Tanqīh al-Qawl al-Hathīth Sharah Lubāb al-Hadīth karya Nawawī al-Bantanī, al-Jawhar al-Mauhūb karya Wan ‘Alī Ibn

‘Abd al-Rahman Kutan al-Kelantanī yang juga mengomentari Lubāb al-Hadīth-nya al- Suyūṭī dan Manhaj Dhawi al-Naẓar Sharah Manẓūmah ‘Ilm al-Athar karya Mahfūẓ al- Tarmasī.

4

Artinya, kalaupun yang hendak diukur adalah sejauh mana perkembangan kajian hadis di Indonesia terekam dalam satu dokumen ilmiah, maka Baḥr al-Mādhī harusnya menjadi pilihan utama karena kekayaan tekstualnya akan memberikan banyak informasi seputar itu. Belum lagi dengan sajian menggunakan Bahasa Melayu dan Aksara Pegon, jejak-jejak lokalitas dan tubrukan kosmologi dalam pensyarahan hadis akan benar-benar terparodikan dengan sempurna. Baḥr al-Mādhī juga mampu memperlihatkan bagaimana subyektifitas kenusantaraan menjadi satu media untuk merekontekstualisasi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW.

Posisi kitab syarah dan kerja pensyarahan sendiri cukup menarik dalam peta perkembangan kajian hadis Arab-Islam. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa kerja pensyarahan hadis, secara diskursif dan sistematis, baru dimulai di abad 4 H/10 M. Sebelumnya, mensyarah hadis dilakukan secara terpencar dan sesuai kebutuhan diskursus yang terpotong-potong. Dalam al-Kutub al-Sittah misalnya, mensyarah hadis lahir hanya sebagai konsekuensi logis dari kajian sanad yang dikembangkan di abad itu.11 Diskursus semacam Ikhtilāf al-Hadīth

11 Di abad 4 H, ketika para muhaddis mulai membukukan hadis-hadis dalam kitab tersendiri dan memulai melakukan pengkajian mendalam sehingga ditemukan metode untuk menyaring mana hadis yang sahih dan tidak, syarah hadis sebenarnya sudah lahir sebagai konsekuensi logisnya. Para Muhaddis, yang mayoritas memiliki pemahaman dan kepakaran, bukan hanya soal problematika seputar sanad hadis, juga memiliki kedalaman dalam mengetahui kandungan dan substansi hadis yang dihafalnya. Meskipun tidak menjelaskan hadis sebagaimana laiknya kitab syarah yang ditemui hari ini, al-Bukhārī misalnya, menunjukkan proses mensyarah hadis tersebut melalui strategi pembaban dan peletakan sebuah hadis dalam tema tertentu. Seringkali al-Bukhārī juga secara tidak langsung sedang menjelaskan hadis melalui judul bab yang ditulisnya. Selain menyuguhkan hadis dengan tingkat otentisitas di bawah al-Qur’an, al-Bukhārī juga merupakan seorang mustanbiṭ bahkan mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum dari hadis-hadis yang dicantumkannya. Hal ini, meskipun tidak kentara dalam al-Ṣaḥīḥ, merupakan totalitas beliau sebagai muḥaddith. Setidaknya baca kebiasaan al-Bukhārī, termasuk kaitannya dengan istinbaṭ hukum. ‘Abd al-Hāq bin

‘Abd al-Wāhid al-Hāshimī, ‘Ādāt al-Imām al-Bukhārī fī Ṣaḥīḥihi (Kuwayt: Maktāb al- Shu’ūn al-Fanniyyah, 1428 H./ 2007 M.), h. 71-110.

Hal yang sama juga kita temukan dalam Ṣaḥīḥ Muslim. Bahkan dalam Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, hal tersebut terlihat lebih jelas, lihat: Hilmy Firdausy, “Mengenal Sahih Ibn Khuzaymah: Sistematika, Metodologi dan [O]Posisinya di Antara Kitab Sahih” dalam Jurnal Ushuluddin, vol. 25, no. 2, Juli-Desember 2017, h. 198-205.

Dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan al-Tirmidhī, proses pensyarahan juga mulai melebar tidak terbatas pada metode peletakan hadis dalam tema tertentu atau menentukan judul sebuah sub bab pembahasan. Lihat: Abū ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā al- Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988 M.), h. 272.

Artinya, pemahaman hadis dan kehendak untuk menjelaskannya adalah konsekuensi logis dan satu bilah mata uang yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kajian sanad hadis itu sendiri.

5

dan Gharīb al-Hadīth12, hanyalah dua potongan cara mensyarah hadis yang berdiri secara parsial.

Di abad 4 H, muncullah satu acuan yang lebih kompeherensif terkait praktik mensyarah hadis. Tradisi pensyarahan di abad 4 H ini kemudian melebur seluruh bentuk dan pola kerja menjelaskan hadis yang sudah dilakukan di abad-abad sebelumnya, baik pola yang terlihat dalam kitab hadis induk maupun pola yang sudah terbakukan sebagai diskursus tersendiri. Di abad 4 H, mensyarah hadis mulai mengental dalam satu kerja yang lebih sistematis dan metodis.13

Di abad 5 H/11 M penulisan syarah hadis sudah mulai marak. Muncul secara serempak beberapa kitab syarah hadis yang ditulis oleh para ulama hadis.

Ada banyak faktor yang mendukung kerja pensyarahan hadis di abad ini;

ketersediaan literatur yang sudah dicetak dan diperbanyak serta disebarkan kepada masyarakat luas, munculnya pengajian-pengajian kitab hadis dan kelas- kelas yang mengkaji hadis sebagai sebuah ilmu independen, adalah beberapa di antara banyak faktor pendukungnya. Namun di abad ini, kitab yang menjadi primadona bagi para pensyarah adalah al-Muwaṭṭa’ karya Mālik bin Anas.

Meskipun ada juga satu dua kitab syarah yang mulai melirik al-Kutub al-Sittah.14 Di abad 6 H/12 M hingga abad-abad setelahnya, muncul kitab syarah yang lebih beragam. Tidak hanya terbatas pada syarah atas kitab al- Muwaṭṭa’, di periode ini muncul juga kitab-kitab syarah atas enam kitab hadis

12 Ilmu Gharīb al-Hadīth yang pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah konsep oleh Abū al-Ḥasan al-Naḍir Ibn Shāmil al-Muzannī (W. 203 H.). Muhammad

‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Hadīth ‘Ulūmuhu wa Musṭalaḥuhu. (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2009/1430), h. 33.

13 Di abad IV hijriyah misalnya ada kitab bernama A’lām al-Sunan dan Ma’ālim al-Sunan yang ditulis oleh al-Khaṭṭābī (w. 388 H.). A’lām al-Sunan ditulis sebagai syarah atas Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sedangkan Ma’ālim al-Sunan ditulis sebagai syarah atas Sunan Abū Dāwūd. Menurut al-Qusṭanṭīnī, kitab A’lām al-Sunan yang merupakan syarah Sahih al-Bukhari tidak berhasil diselesaikan. al-Khaṭṭābī hanya menyelesaikan kitab Ma’ālim al-Sunan yang sempat juga dicetak oleh Dār al-Fikr Bayrūt. Lihat: Musṭafā ibn ‘Abdillah al-Qusṭanṭīnī al-Rūmī al-Ḥanafī, Kashf al-Ẓunūn

‘an Asmā’ al-Kutub wa al-Funūn (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1994), Juz 1, 430-431.

14 Sebut saja misalnya: al-Namā’ fi Sharh al-Muwaṭṭa’ karya Ahmad ibn Naṣr al-Sādi (w.402 H.); Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn al-Baṭṭāl karya Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Mālik (w. 449 H.); Al-Tamhīd Limā fī al-Muwaṭṭa’ min al- Ma’ānī wa al-Asānīd dan al-Taqṣīd fi Ikhtiṣār al-Muwaṭṭa’ Bayān Musnad al- Muwaṭṭa’ wa Mursalihi karya Abū ‘Amr Yūsuf ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Bārr al-Andalūsi al-Qurṭūbī (w. 463 H.); Al-Muntaqā Sharh al-Muwaṭṭa’ Imām Mālik dan Al-Istifā’ fī Sharh al-Muwaṭṭa’ karya Abū al-Wālid Sulaymān ibn Khalaf ibn Sa’ad ibn Ayyūb al-Bājī (w. 474 H.). Cek sejarah pensyarahan terhadap al-Muwaṭṭa’

dalam: Muhammad Zakariyā al-Kāndahlawī, Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1980).

6

lainnya dalam jajaran al-Kutub al-Sittah.15 Semarak penulisan kitab-kitab syarah hadis semakin ramai di abad-abad setelahnya, bahkan hingga abad 14 H/20 M.

Salah satu faktor yang mendorong dimulainya kerja-kerja pensyarahan hadis adalah karena kematangan struktur pengetahuan ilmu hadis yang mencapai taraf kesempurnaan di abad 4 dan 5 H. Hal ini ditandai misalnya oleh terbukukannya hadis-hadis sahih dalam satu kitab khusus. Perjalanan panjang para muhaddis mencari hadis, kerja keras yang mereka tagah untuk memilah hadis dan diskusi-diskusi kolektif yang dilakukan di dalam internal komunitas perawi secara tidak langsung melahirkan satu metode ilmiah yang obyektif dan teruji. Artinya, ketika seorang muhaddis dengan obyektif dan terukur dapat menjelaskan dan berargumentasi tentang status sebuah hadis, maka sebenarnya sudah ada kerangka metodologis yang diacu dan dijadikan pondasi. Di sinilah muncul istilah “sharṭ al-imām al-Bukhārī”, “sharṭ al-imām Muslim” dan lainnya.

Selanjutnya, kajian yang mendalam terhadap sanad hadis, juga memaksa lahirnya diskursus al-Jarḥ wa al-Ta’dīl dan dibukukannya kitab mengenai Rijāl al-Hadīth.16 Tak sampai di sana, pembukukan diktat-diktat ilmiah terkait “’Ulūm al-Hadīth” juga mulai muncul sebagai penanda selanjutnya bahwa kajian hadis sudah matang secara epistemologis. Di abad 4 H sudah muncul kitab yang ditengarai sebagai pionir kitab-kitab ’Ulūm al- Hadīth yaitu Al-Muhaddith al-Fāṣil Bayna al-Rāwī wa al-Wā’ī karya al- Ramahurmuzī (360 H.) yang kemudian disusul oleh rentetan kemunculan kitab- kitab lain di abad 5, 6 hingga 10 H.17

15 Beberapa di antaranya adalah: Al-Ikmāl bī Fawā’id Sharh Muslim karya al- Qāḍī ‘Iyāḍ ibn Mūsā al-Mālikī (w. 544 H.);‘Āriḍatu al-Aḥwadhī fī Sharh Sunan al- Tirmidhī karya Abū Bakar Muhammad ibn ‘Abdillah al-Isbilī Ibn al-‘Arabī al-Mālikī (w.546 H.); Majālatu al-‘Ālim min Kitāb al-Mu’allim karya Abū al-Ṭayyīb Muhammad Shams al-Haq al-‘Aẓīm al-Ābādī (w.765 H.) yang merupakan ringkasan dari Ma’ālim al-Sunan karya al-Khaṭṭābī; Mā Tamassa Ilayhi al-Hājah ‘alā Sunan Ibn Mājah karya Siraj al-Dīn ‘Umar ibn al-Mulqīn al-Shāfi’ī (w. 804 H.) dan kitab-kitab syarah hadis lainnya.

16 Seperti kitab al-Ṭabaqāt al-Kubrā karya Abū ‘Abdillah Muhammad bin Sa’ad Khāṭīb al-Wāḥidī (w. 230 H.), al-Tārīkh al-Kabīr karya al-Bukhārī (w. 256 H.), al-Thiqāt karya Ibn Hibbān (w. 342 H.), al-Jarḥ wa al-Ta’dīl karya Ibn Abī Hātim al- Rāzī (w. 327 H.) dan kitab-kitab lainnya.

17 Ma’rifat ‘Ulūm al-Hadīth, karya al-Hākim al-Naysābūrī (405 H.), al- Mustakhraj ‘alā Ma’rifati ‘Ulum al-Hadis, karya Abū Nu’aym al-Aṣbihānī (430 H.) dan al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah, karya al-Khatīb al-Baghdādī (463 H.). Di abad VI hingga abad-abad setelahnya, muncul lagi beberapa kitab ilmu hadis seperti ‘Ulūm al- Hadīth atau Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ, karya Ibn Ṣalāḥ (643 H.), Al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma’rifati Sunan al-Bashīr al-Nadhīr, karya al-Nawāwī (676 H.), Alfiyah al-‘Irāqī, karya al-‘Irāqī (806 H.), Fatḥ al-Mughīth fī Sharh Alfiyah al-Hadīth, karya al-Sakhāwī

7

Kematangan struktur epistemologis dalam bagan kajian sanad inilah yang kemungkinan besar mengalihkan perhatian para muhaddis kepada satu unsur penting lainnya yakni matan hadis. Upaya-upaya pensyarahan dan pembentukan metode pemahaman yang sudah digagas di abad-abad sebelumnya, kemudian dilanjutkan dan dipermatang di abad 4 H hingga 7 H.

Para muhaddis memiliki kesadaran yang sangat kuat bahwa soal pemaknaan dan pemahaman teks adalah ruang dikursus yang tidak akan pernah selesai dibahas dan diperdebatkan.

Dalam konteks semacam inilah para ulama hadis kemudian mengalihkan perhatiannya kepada persoalan substansi dan pemahaman hadis.

Makna dan teks adalah sumber mata air yang tak akan pernah kering, yang secara tidak langsung juga menjadi sumber permasalahan yang tak akan pernah selesai. Hadis selalu akan dibaca dari paradigma dan subyektifitas pembacanya.

Faktor-faktor yang lahir dari situasi sosiologis dan kondisi etno-antropologis memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk paradigma seseorang ketika membaca hadis. Di titik inilah kemudian para pensyarah hadis menemukan momentum diskursifnya.

Tradisi dan kerja-kerja pensyarahan hadis semacam itu ternyata menyumbang fungsi dan memegang peranan yang cukup krusial dalam proses pembelajaran hadis, berikut juga perkembangan Islam di belahan dunia lainnya, termasuk di Nusantara. Hasil-hasil syarah hadis membantu para pendakwah untuk memperkenalkan Islam melalui substansi ajaran dan pesan-pesan keagamaan tanpa harus terlalu ketat menampilkan nuansa yang ritualistik dan teoritik. Strategi ini dibutuhkan mengingat agama, keyakinan dan kultur masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam sangat beragam. Ketika Islam ingin diterima, ia harus ditampakkan sebagai substansi dan universalitas ajaran, bukan parsialitas, eksklusifitas dan hal-hal yang terlalu teoritis.

Maka tidak mengherankan jika mulai abad 17, hadis dan ilmu hadis diperkenalkan dan mulai ditradisikan oleh para ulama dalam bentuk kerja-kerja mensyarah hadis. Al-Ranirī dan Hidāyah al-Ḥabīb adalah satu dokumen yang menunjukkan itu.18 Selain Hidāyah al-Ḥabīb, kitab-kitab hadis Nusantara yang pertama muncul hampir seluruh mengambil format syarah hadis. Pun misalnya di abad-abad setelahnya sampai Baḥr al-Mādhī muncul, format syarah adalah format favorit yang menusuk langsung ke jantung problematika kenusantaraan.

Kitab-kitab hadis yang muncul di abad 17 sampai abad 18 sedikit banyak mewakili sebuah gambaran karakter wacana keberagamaan yang dibangun oleh para ulama Nusantara. Satu model keberagamaan yang moderat,

(902 H.), Tadrīb al-Rāwī fī Sharh Taqrīb al-Nawāwī, karya Jalaluddīn al-Suyūṭī (911 H.) dan lainnya.

18 Oman Fathurrahman, “The Roots of The Writing Tradition of Hadith Works in Nusantara: Hidayat al-Habib by Nur al-Din al-Raniri”, h. 47.

8

akomodatif, sufistik dan ramah budaya. Tidak ada misalnya, upaya untuk membenturkan agama dan budaya di masa-masa awal kedatangan Islam.

Namun di abad 19 semuanya mulai bergeser. Beberapa faktor turut menyumbang peran dalam munculnya satu wacana keberagamaan baru yang dominan; kolonialisme, orientalisme pengetahuan dan ideologi puritanisme, adalah tiga hal yang saling berkait dan bertali. Ketika wacana keagamaan berubah, maka studi dan arah kajian hadis pun berubah. Di tangan Sayyid Usman, hadis-hadis bidah mulai diperkenalkan.19 Dan melalui hadis, agama menemukan titik kontradiksinya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat.

Dalam situasi semacam ini, hadis menemukan fungsi kedua yang bertolak belakang dari fungsi pertamanya.

Di abad selanjutnya, Baḥr al-Mādhī muncul dan lahir dalam keterbelahan problem wacana keagamaan meskipun sudah dianggap matang.20 Di satu sisi wacana keagamaan diambil alih oleh kelompok puritan, di sisi yang lain ada kelompok yang masih bertahan dengan karakter sufistik dan mendaku Islam sebagai agama rakyat serta kebudayaan. Lalu pertanyaannya, di mana posisi Baḥr al-Mādhī? Ini pertanyaan kesekian yang membuat Baḥr al-Mādhī penting dikaji.

Jawaban dari pertanyaan tersebut, dengan kata lain, akan ditemukan dalam bilah-bilah huruf dan kalimat kitab Baḥr al-Mādhī. Sebagai sebuah dokumen sejarah dan teks, Baḥr al-Mādhī membekap nuansa wacana dan menyimpan banyak cerita. Penelitian ini pun diangkat bukan hanya untuk melakukan telaah terhadap Baḥr al-Mādhī an sich, tapi juga menjadikannya jendela untuk melihat satu formasi diskursif yang lebih luas.

Selain itu, sebagai sebuah kitab syarah, Baḥr al-Mādhī punya cara yang unik dalam menjelaskan hadis dan memperlihatkan proses vernakularisasi.

Dalam setiap kesempatan dan permulaan pembahasan, al-Marbawi selalu mengatakan “ketauhilah kiranya wahai saudaraku”, “ya saudaraku” dan bahasa ajakan lainnya.21 Syarah interaktif yang melibatkan pembaca bukan sebagai obyek pasif akan sulit ditemukan dalam kitab-kitab syarah hadis klasik yang lahir dari konteks Arab-Islam. Al-Marbawi dan Baḥr al-Mādhī

19 Azyumardi Azra, “Hadhrami Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora:

A Preliminary Study of Sayyid Uthman” dalam Indonesian Journal for Islamic Studies STUDI ISLAMIKA, vol. 2 no. 2 (1995), h. 22.

20 Nico J.G. Kaptein, Islam, Kolonialisme dan Zaman Modern di Hindia- Belanda: Biografi Sayid Usman (1822-1914) (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), kata pengantar.

21 Muhammad Idrīs al-Marbawī, Baḥr al-Mādhī Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba’ah Musṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1353 H/1933 M), j. 1, h. 3. Model syarah interaktif seperti ini terulang setiap kali al- Marbawi memulai satu bahasan.

9

menjadikan pembaca sebagai subyek aktif yang terlibat dalam perbincangan dan perdebatan panjang mengenai maksud sebuah hadis.

Ajakan tersebut juga membuktikan satu resapan lokalitas kenusantaraan yang terangkum dalam nilai-nilai komunalitas yang sosialis.

Menganggap pembaca sebagai saudara, meskipun ia tak kenal siapa pembacanya, adalah gambaran abstrak bagaimana karakter kenusantaraan yang guyub, rukun dan bhineka itu benar-benar tampak. Al-Marbawī dan Baḥr al- Mādhī, melalui model syarah interaktif dan pilihan simbol personifikasi

“saudara”-nya untuk disematkan kepada para pembacanya adalah strategi kultural yang sangat kental dengan aroma lokalitas pensyarahan.

Melalui kenyataan-kenyataan semacam ini, samar-samar muncul sebuah gambaran bahwa fenomena pensyarahan hadis di Nusantara sebenarnya mengalami “keterputusan epistemologis”22 dengan tradisi pensyarahan hadis di Timur-Tengah. Ada upaya vernakularisasi, lokalisasi dan subyektifikasi dalam proses pensyarahan hadis di Nusantara. Seorang shārih tidak hanya masuk dan berupaya untuk menjelaskan kandungan makna atau substansi redaksi hadis yang ada. Sang shārih juga menyusupkan subyektifitas dan kesadarannya sebagai orang Nusantara dalam upaya menjelaskan hadis tersebut. Di sinilah Baḥr al-Mādhī, untuk kesekian kalinya menemukan momentum diskursifnya.

Berdasarkan beberapa asumsi, telaah dan temuan-temuan itulah, penelitian berjudul “Vernakularitas Tekstual dalam Pensyarahan Hadis di Nusantara Abad 20: Studi Atas Kitab Baḥr al-Mādhī ini penting dilakukan.

B. Ruang Lingkup Permasalahan 1. Identifikasi Masalah

Dari judul yang diangkat dalam tesis ini, akan muncul beberapa ruang permasalahan yang seluruhnya saling berkaitan dan melengkapi serta sangat layak untuk diteruskan menjadi satu kerja penelitian tersendiri.

Kajian tentang peta perkembangan kajian hadis di Nusantara merupakan sumber permasalahan pertama yang belum tuntas hingga hari ini. Naskah-naskah kitab hadis Nusantara yang berhasil dicatat hanyalah sebagian kecil dari kemungkinan adanya jejaring literasi hadis yang lebih besar yang berkembang sejak abad 17 M.

Menurut Oman Fathurrahman, Nusantara adalah peradaban yang memiliki kekuatan literasi sejak lama. Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul banyak sekali skriptorium yang tersebar di

22 Istilah ini (al-qaṭī’ah al-ibistimūlūjiyah) adopsi dari Muhammad ‘Ābid al- Jābirī ketika menjelaskan pola relasional antara subyek-obyek yang teralihkan atau terputus karena adanya skema problematika yang berbeda di antara keduanya. Baca:

Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, Naḥnu wa al-Turāth; Qira’āt Mu’āṣirah fī Turāthina al- Falsafī. (Bayrūt: Markaz al-Thaqāfī al-‘Arabī, 1993), h. 20.

10

berbagai wilayah di Indonesia.23 Mencari, mengumpulkan dan mendata jejaring naskah-naskah hadis ini merupakan persoalan utama mengapa sampai hari ini perkembangan kajian hadis di Nusantara belum terpetakan secara rinci dan akurat.

Penelitian parsial terhadap naskah-naskah itu pun juga memiliki nilai urgensitas yang sama berharganya sebagaimana layaknya penelitian secara bibliografis. Bukan hanya materil teks tentunya yang hendak ditangkap dari naskah-naskah tersebut. Tapi lebih jauh, kondisi dan situasi apa yang terwakili dan terekam dalam naskah tersebut yang menceritakan banyak hal tentang perkembangan kajian keislaman, kebudayaan dan geliat peradaban di Nusantara.

Teks, sebagaimana kata Ricoueur, adalah bentuk final dari sebuah diskursus.24 Artinya, teks dan naskah adalah perwajahan paling total kalau ingin melihat diskursus yang tengah berkembang di masa itu. Proses islamisasi di Nusantara tidak mengambil satu bentuk tunggal. Ada pertalian faktor dan problematika yang berjalin-kelindan. Budaya, tradisi, adat, kolonialisme, sentuhan- sentuhan trans-rasial dan faktor lainnya turut membentuk pola keberagamaan dan keberislaman di Nusantara.

Menarik naskah ke dalam jejaring problematika semacam ini juga tak kalah penting. Kita ambil misalnya kasus Islam dan Kolonialisme. Ada kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah kolonial di abad 19 M untuk merubah kesan dan perwajahan kompeni yang selama ini selalu negatif. Pemberontakan yang diinisiasi oleh kelompok tarekat di abad-abad sebelumnya membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman adalah sumber dari gerakan antikolonialisme. Perubahan kebijakan inipun juga berdampak dalam pola interaksi dan penyikapan Islam terhadap

23 Ceramah Prof. Dr. Oman Fathurrahman dalam Kelas “Indonesia Philology and Islamic Studies” di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu 13 Maret 2019, 08.00 – 10.00 WIB.

24 Kata Paul Ricoeur, “A text is any discourse fixed by writing… With written discourse, the author’s intention and the meaning of the text cease to coincide. This dissocation of ther verbal meaning of the text and the mental intention is what is really at stake in the inscription of discource. Not that we can conceive of a text without an author; the tie between the speaker and the discourse is not abolished, but distended and complicated. The dissocation of the meaning and the intention is still an adventure of the reference of discourse to the speaking subject. But the text’s career escapes the finite horizon lived by the author. What the text says now matters more than what the author meant to say.” Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation, John B. Thompson (terj.) (Cambridge:

Cambridge University Press, 1984), h. 145; 200-201.

11

kolonial.25 Keterkaitan Islam dengan kolonialisme dan politik pergerakan pada akhirnya juga akan berdampak pada penggunaan al-Quran dan hadis sebagai basis legitimasinya. Jika dibandingkan antara naskah hadis di Nusantara sebelum dan sesudah abad 19 M, kemungkinan besar ia akan memperlihatkan perbedaan motif dan formasi sesuai dengan tekanan diskursus yang sedang bergejolak.

Fenomena pensyarahan hadis di Nusantara juga masih menyimpan banyak permasalahan. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang bergerak untuk mengkaji hal tersebut, tapi ruang ini masih menyisakan banyak naskah yang belum disentuh dan dikaji secara analitik. Seperti misalnya kenyataan masih sepinya penelitian terhadap kitab Baḥr al-Mādhī padahal ia adalah 22 jilid kitab syarah hadis Nusantara ditulis di puncak kematangan diskursus hadis di Nusantara.

Dengan sumber data tekstual sebanyak 22 jilid, tentu akan sulit jika ia harus diselesaikan oleh satu kerja penelitian. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa disaring dari kekayaan data tekstual Baḥr al-Mādhī; metode pensyarahan, format penyajian, lokalitas dan paradigma kenusantaraan dalam menjelaskan hadis. Belum lagi jika yang mengalihkan tilikannya pada kajian sanad; bagaimana cara Baḥr al-Mādhī mengidentifikasi perawi, menjelaskan statusnya dan seterusnya.

2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi tersebut, pertanyaan utama yang akan diangkat oleh tesis ini adalah “Bagaimana momentum vernakularitas dalam pensyarahan hadis Baḥr al-Mādhī menggambarkan peta wacana sosial-keagamaan di Nusantara abad 20?” Pertanyaaan ini akan melahirkan pertanyaan susulan, yaitu:

25 Kasus Sayyid Usman adalah contoh terbaik untuk melihat ambiguitas ini.

Ada peneliti yang mengatakan Sayyid Usman pro kolonial, ada juga yang mengatakan sebenarnya Sayyid Usman kotra kolonial. Perdebatan tersebut terlihat dalam beberapa hasil penelitian berikut: Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985); Azyumardi Azra, “Hadhrami Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid Uthman” dalam Indonesian Journal for Islamic Studies STUDI ISLAMIKA, vol. 2 no. 2 (1995); Ahmad Athoillah, Pandangan Sayyid Usman bin Yahya al-Alawi Penasihat Kehormatan Bangsa Arab Terhadap Kehidupan Masyarakat Arab di Jakarta 1870-1914-an (Tesis: Universitas Gajah Mada, 2015);

Nico J.G. Kaptein, Islam, Kolonialisme dan Zaman Modern di Hindia-Belanda:

Biografi Sayid Usman (1822-1914) (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017) dan Ahmad Baso, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme dan Liberalisme (Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2016), khususnya di halaman 267-283 dan 341-372.

12

a. Bagaimana aspek lokalitas dan subyektifitas kenusantaraan berdampak dalam kerja vernakularisasi pensyarahan hadis di dalam kitab Baḥr al-Mādhī?

b. Formasi diskursus semacam apa membentuk sekaligus direspons oleh teks Baḥr al-Mādhī?

c. Lalu di mana dan bagaimana posisi al-Marbawi dan Baḥr al-Mādhī dalam konstelasi wacana tersebut?

Seluruh pertanyaan tersebut akan saling melengkapi dan menjawab satu dengan lainnya.

3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka diperlukan satu batasan masalah guna menjaga fokus penelitian ini pada satu pembahasan tertentu. Penelitian ini fokus pada isi dan seluk beluk dalam kitab Baḥr al-Mādhī karya al-Marbawi. Yang ingin ditangkap adalah sisi lokalitas dan gaya kitab ini mentransformasi teks-teks hadis Nabi agar sesuai dengan kontur problematika di Nusantara.

Dengan menggunakan Melayu-Pegon sebagai media bahasa, kitab ini sangat kental dengan aroma keindonesiaan dan kenusantaraannya. Lalu, apakah dampak krusial dari lokalitas kenusantaraan yang ditampilkan al-Marbawi tersebut dalam kerjanya memahami hadis? Pertanyaan ini juga akan coba dijawab dalam penelitian kali ini.

Selain itu, untuk memperjelas fokus penelitian, tema seputar perdebatan agama via a vis tradisi akan diangkat sebagai kerangka permasalahan untuk melihat bagaimana Baḥr al-Mādhī merespons melalui aspek lokalitasnya. Permasalahan agama via a vis tradisi, di abad XX menjadi tema sentra setelah Sayyid Usman mulai memperkenalkan hadis-hadis bidah di Indonesia. Cara pandang keagamaan, dengan mengusung hadis-hadis tersebut, secara tidak langsung membentuk satu konstelasi baru tempat agama dan tradisi diperhadapkan. Dengan kata lain, kenyataan bahwa Baḥr al-Mādhī ditulis pada abad XX melahirkan semacam asumsi bahwa ia juga akan menyinggung persoalan tersebut.

Lebih spesifik, pertarungan dua dimensi tersebut akan dilihat dalam bentuk akumulasi simboliknya, yaitu perebutan makna sunnah dan bidah. Selain itu, hadis-hadis yang dianggap mewakili satu pandangan mengenai agama, tradisi, kebudayaan dan lain sebagainya akan turut dijadikan bahan untuk mempertegas formasi diskursif yang terbentuk dalam Baḥr al-Mādhī.

Seluruh kajian dalam penelitian ini, dengan demikian, disandarkan sebagian besarnya pada 22 jilid kitab Baḥr al-Mādhī

13

Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī karya Muhammad Idrīs al-Marbawī yang tercetak dalam 11 bendel jilid terbitan Musṭafā al-Bāb al-Ḥalabī Mesir.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan bukan hanya untuk mengapresiasi sebuah karya agung dalam studi hadis, namun juga bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan formasi diskursif, utamanya hadis, di Nusantara abad 20 melalui data tekstual yang disajikan oleh Baḥr al-Mādhī. Penelitian ini juga hendak memperjelas kekhasan, karakteristik dan proses vernakularisasi yang terjadi secara tekstual dalam kitab syarah hadis beraksara pegon dan berbahasa Melayu yang ditulis oleh ulama Nusantara, yang lantas menjadikannya berbeda dengan kitab-kitab syarah hadis yang ditulis dalam konteks Timur-Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi bukan hanya soal mengetahui perkembangan kajian hadis di Indonesia, tapi juga menggambarkan formasi diskursif yang melatarbelakanginya sekaligus bentuk dialog yang terjadi antara hadis sebagai teks dan obyek dengan orang Nusantara sebagai pembaca, pensyarah dan subyeknya. Dari situ, penelitian pun memiliki nilai manfaat dan kontribusi dalam memperluas jangkauan penelitian seputar perkembangan hadis di Nusantara, memperkaya sekaligus mengangkat kembali data-data tekstual yang lahir dari rahim ke-Nusantaraan kita.

Maka kalau hari ini cendekiawan Nusantara hendak menunjukkan ragam format artikulasi Islam di Nusantara sebagai poros utama penggerak nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-‘alamin, maka penelitian ini melegitimasinya dengan satu dokumen bernama Baḥr al-Mādhī. Bagaimana sebuah kitab hadis yang ditulis dalam Bahasa Melayu dan Aksara Pegon dicetak, disebarkan, mengintervensi dan menjadi sumber inspirasi serta bahan bacaan di pasar pembaca internasional.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Secara umum, persinggungan tersebut bisa dipetakan ke dalam tiga titik; 1) persinggungan dengan penelitian-penelitian yang mengangkat topik perkembangan kajian hadis di Nusantara, 2) persinggungan dengan penelitian-penelitian yang mengangkat topik tentang syarah hadis, baik dalam konteks Arab-Islam maupun konteks Nusantara dan 3) persinggungan dengan penelitian yang fokus pada kajian atas kitab Baḥr al-Mādhī Sharah Bagi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī karya Muhammad Idrīs al-Marbawī.

Titik singgung pertama. Ada banyak sekali sebenarnya penelitian yang sudah dilakukan terkait perkembangan kajian hadis di Indonesia. Azyumardi

14

Azra dalam karya monumentalnya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepualuan Abad XVII dan XVIII26 menjadi rujukan induk penelitian-penelitian terkait hal itu. Hanya saja, dalam buku ini, Azra hanya mengungkit soal perkembangan kajian hadis sebagai data sekunder untuk menunjukkan keterkaitan dan keterjalinan jaringan ulama Nusantara dengan para ulama di Timur Tengah. Jadi secara spesifik, tidak ada kajian mendalam terkait topik peta perkembangan kajian hadis maupun terkait satu naskah hadis tertentu.

Dalam penelitiannya, Azra tercatat hanya menyebut beberapa kitab hadis saja, antara lain: Hidāyah al-Habīb fi al-Targhīb wa al-Tarhīb karya Nūr al-Dīn al-Ranirī, Hadīth Arba’īn dan al-Mawā’iẓ al-Badī’ah karya ‘Abd al- Ra’ūf al-Sinkilī, dan Lubāb Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn karya ‘Abd al-Ṣamad al- Palimbānī. Penyebutan nama-nama kitab ini digunakan dalam konteks untuk menunjukkan eksistensi jaringan keilmuan tersebut. Jadi memang tidak ada ulasan spesifik mengenai kajian hadis di Nusantara, apalagi menyebut Baḥr al- Mādhī, karena memang lingkup penelitiannya tidak sampai abad 20 M.27

Oman Fathurrahman bisa dikatakan adalah salah satu pionir yang mulai fokus pada topik perkembangan kajian hadis di Nusantara. Dalam artikel yang ditulisnya untuk mengkaji kitab Hidāyat al-Ḥabīb karya Nūr al-Dīn al-Ranirī itu, Oman juga memberikan sub-bab khusus yang menyantumkan hampir 16 nama kitab hadis yang ditulis secara periodik sejak abad 17 M.28 Menurutnya, berdasarkan data fisik berupa keberadaan naskah-naskah hadis, akar kajian hadis di Nusantara sebenarnya sudah kuat dan mapan. Menurut Oman, kitab dan ulama hadis pionir yang memulai itu adalah Nūr al-Dīn al-Ranirī melalui kitabnya Hidāyah al-Ḥabīb.

Hidāyah al-Ḥabīb sendiri merupakan kitab al-Tarhīb wa al-Targhīb yang memuat beragam hadis yang diambil dari kitab-kitab induk hadis. Ada hampir 800 hadis yang dicantumkan oleh Nūr al-Dīn al-Ranirī untuk membahas banyak tema. Kitab kompilasi hadis semacam ini mirip dengan Riyāḍ al-Ṣālihīn karya al-Nawāwī, Lubāb al-Hadīth karya al-Suyūṭī atau kitab-kitab Arba’īnāt.

Agak sulit menentukan kadar perkembangan keilmuan hadis di Nusantara melalui kitab-kitab tersebut, karena: 1) yang ditekankan di dalamnya hanya penyantuman redaksi hadis tanpa menyebutkan kelengkapan rantai periwayatan dan 2) kurangnya data tekstual karena ia seringkali hanya menyantumkan hadis tanpa menjelaskan subtansi kandungannya.

Oleh karena itu, untuk tujuan memastikan akar kajian dan tradisi penulisan, Hidāyat al-Ḥabīb memang harus dijadikan obyek karena ia termasuk

26 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepualuan Abad XVII dan XVIII (Jakarta: Kencana Pustaka Prenada Media Group, 2013).

27 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama…, h. 235, 260-261, 118.

28 Oman Fathurrahman, “The Roots of The Writing Tradition of Hadith Works in Nusantara: Hidayat al-Habib by Nur al-Din al-Raniri” dalam Studia Islamika, vol.

19, no. 1, 2012.

15

yang paling tua di antara naskah-naskah hadis yang ada. Namun untuk menangkap volume keilmuan hadis, kitab-kitab syarah lebih bisa dimanfaatkan.

Pertama karena ia lahir dari kematangan diskursus kajian hadis, kedua karena ia cenderung menyediakan ruang yang lebih untuk pensyarah dalam mengeksplor pengetahuannya di bidang hadis. Di sinilah letak kesenjangan antara kajian yang diangkat Oman dengan penelitian ini.

Howard Federspiel juga melakukan penelitian terkait literatur-literatur hadis di Indonesia abad 20 M.29 Menurutnya, abad 20 adalah satu momentum ketika lokalitas mengambil peran sebagai media bahasa dan paradigma untuk memahami hadis secara khusus, dan memahami Islam dalam konteks kenusantaraan secara umum. Vernakularitas semacam ini yang ditengarai Federspiel menjadi pemicu bagi peralihan model penulisan literatur hadis di Indonesia hingga abad 21 M.

Namun sayangnya, untuk menunjukkan fenomena vernakularitas literatur tersebut, Federspiel hanya mengukurnya dari fenomena kemunculan terjemahan kitab hadis yang mulai marak di abad 20. Menurutnya, buku-buku terjemahan adalah dokumen yang secara implisit merekam peralihan dimensi dalam pemaknaan hadis. Federspiel memahami tubrukan dimensional hanya sebatas peralihan bahasa dari Arab ke Indonesia saja. Padahal kalau mau diperluas, naskah-naskah hadis Nusantara, baik yang ditulis dengan bahasa Arab ataupun Melayu, baik yang disajikan dengan aksara Arab, Pegon maupun Jawi, sama-sama memiliki unsur lokalitas yang menjadi distingsi dari kitab- kitab serupa yang ditulis dalam konteks Arab maupun Timur-Tengah. Maka bisa dimaklumi kemudian ketika tidak ditemukan Baḥr al-Mādhī dalam penelitian Federspiel, atau kitab-kitab hadis beraksara pegon lainnya.

Penelitian ini memiliki jangkauan yang lebih luas dalam melihat fenomena vernakularitas literatur tersebut dan menarik makna subyektifitas maupun lokalitas ke dalam ruang diskursus yang lebih abstrak. Mungkin saja sebuah kitab syarah hadis Nusantara ditulis dengan Bahasa Arab, tapi tak bisa dipungkiri bahwasanya akan banyak ditemukan tanaman nilai-nilai lokalitas dari penjelasannya terhadap sebuah hadis. Pekerjaan dalam tesis ini dipermudah mengingat Baḥr al-Mādhī menggunakan Bahasa Melayu dan Aksara Pegon sebagai medianya. Aroma lokalitas akan lebih terpampang dan terlihat lebih konkret.

Selain itu ada juga Daud Rasyid Harun yang menulis disertasi tahun 1996 berjudul Juhūd ‘Ulamā Indūnīsiyya fī al-Sunnah”.30 Disertasi doktoral

29 Howard Federspiel, “Hadith Literature In Twentieth Centurty Indonesia”

dalam Oriente Moderno, Nouva Serie, Anno 21 (82), Nr. 1, Hadith in Modern Islam (2002).

30 Dawūd Rāshid Hārūn, Juhūd ‘Ulamā Indūnīsiyya fī al-Sunnah, Risālah Muqaddimah li-Nayli al-Darajah al-Duktūrah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah (Jāmi’ah al- Qāhirah, 1996).