vi

ABSTRAK

Di dalam Protestantisme, perjuangan gerakan reformasi yang paling terlihat adalah egaliterianisme yang dikembangkan Martin Luther. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kesetaraan dalam relasi kuasa, baik dalam hubungan antara sesama kaum imam maupun juga dalam hubungan kaum imam dengan jemaat awam. Namun di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adanya pemakaian gelar Ompu i kepada pemimpin tertinggi HKBP, Ephorus, mengindikasikan yang berbeda. Fenomenanya adalah bentuk pengkultusan dalam memandang seorang Ephorus yang menyebabkan kepada ketimpangan relasi kuasa antara pemimpin dan pengikut.

Di dalam suatu organisasi, hal ini akan berdampak kepada suatu organisasi yang tidak sehat, yang dapat memanipulasi wewenang kedudukan pimpinan atau mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Adanya fenomena ini mengindikasikan bahwa gelar Ompu i bukanlah sebatas gelar atau panggilan bagi pemimpin HKBP, melainkan menjadi suatu wacana kepemimpinan yang memiliki dampak bagi hubungan pemimpin dan pengikut.

Dalam studi ini ini maka saya akan menganalisa wacana kepemimpinan Ompu i yang digunakan oleh Ephorus HKBP untuk melihat pengetahuan dari wacana ini, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa. Dengan menggunakan analisa wacana Michel Foucault maka kajian ini akan menggali kepada suatu diskontinuitas historis sebagai bentuk reproduksi kekuasaan, di mana permulaan wacana ini berawal dari misi badan zending RMG (Rheinische Missionsgesellschaft) yang melakukan pekabaran Injil di Tanah Batak yang kemudian mereproduksi kekuasaan Raja Singamangaraja XII. Sehingga sebagai suatu keakuratan data maka saya menggunakan arsip, Surat Kuliling Immanuel, untuk melihat konstruk yang dilakukan RMG dalam menciptakan kekuasaan sebagai representasi dari suatu karya di zaman tersebut.

Beberapa hal yang terkait dalam menganalisa wacana tersebut dengan melihat pembentukan wacana berdasarkan aturan-aturan dan praktik-praktiknya melalui pembentukan objek-objek terkait, konsep-konsepnya, unsur modalitas, serta strateginya.

vii

ABSTRACT

In Protestantism, the most visible reform movement from Marthin Luther is egalitarianism. That was demonstrated in the equality of power relations, either in the relationship among the priests or in the relation of the priest to the church’s member. But HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) showing a different power relation because there is Ompu i’s title which is giving to Ehporus as the Top Leader of HKBP. The phenomenon is a form of cultism to the figure of Ephorus which produce the imbalance of power relations between leaders and followers.

In organization system, it will impact to an organization which is not healthy, that can be manipulate or become abuse of power used by the authority of leadership. This phenomenon indicates that the title of Ompu i is not only a title but becomes a discourse of leadership that has implications for the relationship of leaders and followers.

In this study, I will analyze the discourse of leadership Ompu i Ephorus HKBP to see the knowledge of this discourse, that brought to the causing imbalance of power relations. By using a discourse analysis, Michel Foucault, this study will explore the discontinuity historically as a reproduction of power, where the beginning of this discourse started from the missions of RMG (Rhenish Missionary Society) who do evangelism in Batak land and then reproduce the power of King Singamangaraja XII. So for the accuracy of data, I’m using archives, Surat Kuliling Immanuel, to see the construction which is made by RMG had created authority (power) as a representation of a work in that era.

Some things which are involved in analysed in this discourse: by looking at the formation of discourse based on the rules and practices through the establishment of related objects, concepts, elements of modalities and strategies.

OMPU I :

Kajian Ulang Atas Pemakaian Gelar Ephorus HKBP

TESIS

Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister

Humaniora (M.Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan

Budaya, Universitas Sanata Dharma

Oleh :

ANDREO FERNANDEZ

NIM : 146322012UNIVERSITAS SANATA DHARMA

ILMU RELIGI DAN BUDAYA

YOGYAKARTA

vi

ABSTRAK

Di dalam Protestantisme, perjuangan gerakan reformasi yang paling terlihat adalah egaliterianisme yang dikembangkan Martin Luther. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kesetaraan dalam relasi kuasa, baik dalam hubungan antara sesama kaum imam maupun juga dalam hubungan kaum imam dengan jemaat awam. Namun di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adanya pemakaian gelar Ompu i kepada pemimpin tertinggi HKBP, Ephorus, mengindikasikan yang berbeda. Fenomenanya adalah bentuk pengkultusan dalam memandang seorang Ephorus yang menyebabkan kepada ketimpangan relasi kuasa antara pemimpin dan pengikut.

Di dalam suatu organisasi, hal ini akan berdampak kepada suatu organisasi yang tidak sehat, yang dapat memanipulasi wewenang kedudukan pimpinan atau mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Adanya fenomena ini mengindikasikan bahwa gelar Ompu i bukanlah sebatas gelar atau panggilan bagi pemimpin HKBP, melainkan menjadi suatu wacana kepemimpinan yang memiliki dampak bagi hubungan pemimpin dan pengikut.

Dalam studi ini ini maka saya akan menganalisa wacana kepemimpinan Ompu i yang digunakan oleh Ephorus HKBP untuk melihat pengetahuan dari wacana ini, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa. Dengan menggunakan analisa wacana Michel Foucault maka kajian ini akan menggali kepada suatu diskontinuitas historis sebagai bentuk reproduksi kekuasaan, di mana permulaan wacana ini berawal dari misi badan zending RMG (Rheinische Missionsgesellschaft) yang melakukan pekabaran Injil di Tanah Batak yang kemudian mereproduksi kekuasaan Raja Singamangaraja XII. Sehingga sebagai suatu keakuratan data maka saya menggunakan arsip, Surat Kuliling Immanuel, untuk melihat konstruk yang dilakukan RMG dalam menciptakan kekuasaan sebagai representasi dari suatu karya di zaman tersebut.

Beberapa hal yang terkait dalam menganalisa wacana tersebut dengan melihat pembentukan wacana berdasarkan aturan-aturan dan praktik-praktiknya melalui pembentukan objek-objek terkait, konsep-konsepnya, unsur modalitas, serta strateginya.

vii

ABSTRACT

In Protestantism, the most visible reform movement from Marthin Luther is egalitarianism. That was demonstrated in the equality of power relations, either in the relationship among the priests or in the relation of the priest to the church’s member. But HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) showing a different power relation because there is Ompu i’s title which is giving to Ehporus as the Top Leader of HKBP. The phenomenon is a form of cultism to the figure of Ephorus which produce the imbalance of power relations between leaders and followers.

In organization system, it will impact to an organization which is not healthy, that can be manipulate or become abuse of power used by the authority of leadership. This phenomenon indicates that the title of Ompu i is not only a title but becomes a discourse of leadership that has implications for the relationship of leaders and followers.

In this study, I will analyze the discourse of leadership Ompu i Ephorus HKBP to see the knowledge of this discourse, that brought to the causing imbalance of power relations. By using a discourse analysis, Michel Foucault, this study will explore the discontinuity historically as a reproduction of power, where the beginning of this discourse started from the missions of RMG (Rhenish Missionary Society) who do evangelism in Batak land and then reproduce the power of King Singamangaraja XII. So for the accuracy of data, I’m using archives, Surat Kuliling Immanuel, to see the construction which is made by RMG had created authority (power) as a representation of a work in that era.

Some things which are involved in analysed in this discourse: by looking at the formation of discourse based on the rules and practices through the establishment of related objects, concepts, elements of modalities and strategies.

viii

Kata Pengantar

Suatu kesempatan berharga yang penulis rasakan ketika dalam suatu kesempatan waktu, yakni penulisan tesis, saya memilih untuk mengkaji ulang wacana kepemimpinan Ompu i Ephorus dalam masyarakat Batak yang notabene sangat dekat dan ramah dengan saya. Awalnya, wacana ini hanyalah kegelisahan saya yang melihat dan merasakan secara langsung besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh Ompu i Ephorus HKBP tanpa berusaha ingin mengkaji dan menyelidiki lebih dalam. Mungkin bagi saya awalnya dan beberapa kalangan Pendeta wacana ini cukup hanyalah berada di dalam “brangkas” tanpa perlu dibuka.

Atau bahkan bagi yang merasa tidak tergugah, maka wacana ini tersusun rapi yang hanya sekedar penggunaan adat dan budaya masyarakat Batak. Namun demikian seiring perubahan waktu, tidak ada suatu kebanggaan dari saya, selain ketergugahan dalam membaca Michel Foucault untuk mengkaji wacana ini; melihat data-data kolonial dengan mengkajinya dari bawah; melihat objek-objek, konsep-konsep, strategi dan modalitas terkait dalam pembentukan wacana.

ix sebenarnya, pertama, di lingkup gereja sendiri masih ada yang wacana-wacana yang justru menimbulkan ketimpangan dalam relasi kuasa, sehingga disadari atau tidak, wacana tersebut telah membawa sikap superior dan inferior. Kedua, sebagai sumbangan ataupun saran agar gereja mau memikirkan ulang misiologinya yang tidak menimbulkan sikap arogansi atau superioritas dalam diri gereja. Kedua saran ini sebagai suatu kritik yang membangun agar gereja selalu membaharui dirinya, seperti yang Martin Luther katakan sebagai: “Ecclesia Semper Reformanda.”

Bagi saya selesainya karya ilmiah ini merupakan suatu karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu setia mendampingi dan memberikan berkatnya kepada saya. Ia jugalah yang telah memberikan semangat kepada penulis melalui senyuman, tawa, canda, doa, tangis melalui kehadiran anak-anak yang saya cintai, yakni Cinta Aveshemma Rajagukguk dan Cordelia vin Alyosha Rajagukguk, serta isteri tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya, Pdt. Lidya Theresia Butarbutar.

x digunakan oleh Michel Foucault. Tak ketinggalan juga kepada Prof. Dr. Supratiknya, Dr. Budi Subanar, S.J., Dr. Baskara T. Wardaya, S.J., Dr. Tri Subagya, Dr. Ita Yulianto yang telah memberikan masukan-masukan berharga.

Selain dilingkungan dosen-dosen IRB maka ada juga para ahli dan dosen yang membantu penulis dalam memberikan masukan yang berharga, yakni Dr. Uli Kozok yang membantu penulis melihat lebih jauh mengenai RMG dan juga kajian misionaris linguistic. Demikian juga Manguji Nababan yang membantu dalam melihat Sastra Batak, serta menjadi bank arsip dari tesis ini. Tanpanya, mungkin tiada arsip yang didapatkan. Dan juga Monang Naipospos yang membantu dalam melihat agama Parmalim. Tanpa mereka semua maka penulis akan mengalami kesusahan dalam penyusunan tesis ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada mereka semua.

xi Akhir kata, kajian ilmiah ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Drs. Marhujogo Rajagukguk dan HNE Hutabarat yang telah meninggalkan jejak kepada saya. Semoga kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada kaum intelektual, khususnya yang membahas mengenai budaya Batak, sehingga dapat memperkaya kajian-kajian mengenai budaya Batak. Terima Kasih. Tuhan memberkati.

xii

Daftar Isi

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tema 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Pentingnya Penelitian 11

F. Tinjauan Pustaka 12

xiii

H. Metode Pengumpulan Data 27

I. Skema Penulisan 28

BAB II MERAJUT GAGASAN OMPU I

A. Pandangan Umum 32

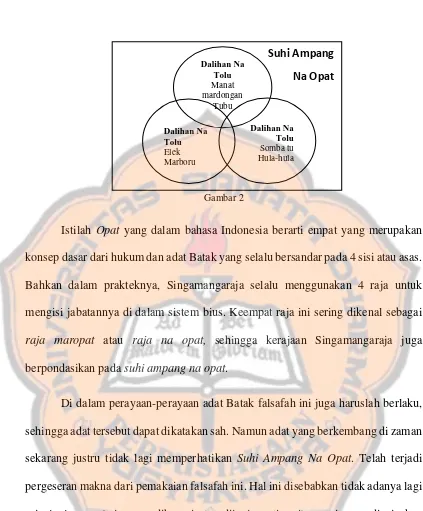

B. Gagasan Suhi Ampang Na Opat 39

C. Ompu i dan Kedudukan Raja Singamangaraja 44 D. Raja Singamangaraja dan Sahala Kepemimpinan 72

E. Kesimpulan 77

BAB III WACANA KOLONIAL DALAM REPRODUKSI KEKUASAAN

A. Kesatuan Badan Zending dan Kolonialisme 81

B. Kolonialisme dan Misi Pengadaban 97

C. Komunitas Baru: Kerajaan Kekristenan 119

D. Kesimpulan 141

BAB IV ANALISA WACANA: ATURAN DAN PRAKTIK

KEPEMIMPINAN OMPU I

A. Identifikasi Arsip 145

B. Pengetahuan dalam Wacana Kepemimpinan Ompu i 150 C. Praktik Wacana Ompu i: Sejarah “Kelam” Pekabaran Injil

di Tanah Batak (Perang Toba I) 176

D. Kesimpulan 179

BAB V PENUTUP: RELASI KUASA DALAM WACANA

xiv

LAMPIRAN 201

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Di dalam tradisi Kekristenan (baca: Protestan) terdapat 3 (tiga) sistem organisasi gereja sejak reformasi abad pertengahan, yakni Konggregasional, Episkopal dan Presbiterial Sinodal.1 Sistem Konggregasional menekankan pada konggregasi atau perkumpulan jemaat-jemaat sebagai sistem organisasi gereja. Sistem Episkopal merupakan sistem organisasi yang bersifat hirarki atau top-down yang menaungi gereja-gereja dan konggregasi, sedangkan Presbiterial Sinodal merupakan kebalikan dari sistem Episkopal yang juga menekankan sistem organisasi namun berbasis kepada jemaat atau bottom-up.

HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan menggunakan sistem Episkopal dengan menempatkan Ephorus2 sebagai pemimpin tertinggi. Kedudukan Ephorus berada di depan (primus inter pares) dari pimpinan lainnya (Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia dan Diakonia), serta di atas konggregasi (baca: distrik) dan jemaat. Menurut Aturan Peratuan HKBP 2002, Ephorus

1 Dalam Protestantisme, ketiga bentuk organisasi ini haruslah dipahami dalam bentuk

pemahaman gereja lokal sebagai pengorganisir wilayahnya, sesuatu yang sangat berbeda dengan

pemahaman Katolik. (lih. Christopher Ocker, “Ecclesiology and The Religious Controversy of The

Sixteenth Century” dalam Gerard Mannion, cs. (eds.), The Routledge Companion To The Christian Church (New York: Routledge, 2008), hl. 74-75

2 Istilah Ephorus berawal dari ”Overseer”, yang berarti: ”pengawas.” Pada awalnya

Ompu i |2

memiliki kuasa yang sangat besar di dalam sistem organisasi Episkopal yang digunakan oleh HKBP.3 Itu artinya, Jabatan Ephorus menaungi 30 distrik dan 3.533 jemaat HKBP yang terdiri 743 Ressort4, 15 Persiapan Ressort dan 3.275 jemaat, 109 Persiapan Jemaat (Parmingguon) dan 150 Pos Pelayanan yang menyebar di seluruh dunia termasuk wilayah luar negeri, yakni Amerika Serikat (California, New York, Colorado, dan Fontana).5

Namun dari sistem organisasi yang digunakan oleh HKBP, saya melihat, ada yang menarik dari jabatan Ephorus HKBP, yakni penyebutan Ephorus sebagai Ompu i. Penyebutan ini sering diucapkan oleh jemaat ataupun para kaum imam di HKBP, walaupun para kaum imam cenderung lebih dominan menggunakannya. Penyebutan ini tidak tercantum di dalam Aturan Peratuan HKBP, bahkan di dalam eklesiologi (ilmu tentang gereja) tidak ada satu gelar atau jabatan gerejawi untuk istilah Ompu i.

Saya melihat bahwa penyebutan ini bukanlah suatu panggilan yang bersifat sapaan sehari-hari, melainkan menjadi sapaan resmi, mengingat sapaan tersebut turut ditampilkan di media-media HKBP. Misalnya saja situs resmi HKBP yang menampilkan sapaan tersebut.6 Demikian juga dengan Majalah Surat Parsaoran (SP) Immanuel milik HKBP yang menampilkan sapaan tersebut: “…Menurut penuturan Ompu i Ephorus, ada keunikan dari bapak rendah hati ini dalam

3 Bentuk kuasa Ephorus dalam Aturan Peraturan HKBP 2002, misalnya: pemutasian para

kaum imam dari tingkat jemaat hingga distrik, rapat-rapat penting di HKBP, dll.

4 Distrik adalah Kumpulan dari Ressort, sedangkan Ressort adalah kumpulan dari berbagai

jemaat, Pos Pelayanan, Parmingguon.

5 Berdasarkan Almanak HKBP 2017.

6 Lih.

Ompu i |3

mendidik anak-anaknya untuk tetap rendah hati…”7 Dari contoh-contoh tersebut

sangat jelas bahwa para kaum imam (Pendeta, Guru Huria, Bibelvrouw dan Diakones) atau pengerja di HKBP sendiri secara sengaja dan sepakat menggunakan sapaan Ompu i ini. Hal ini menandakan bentuk pengkondisian terhadap jemaat perihal menciptakan proyeksi yang sama dalam memandang Ephorus HKBP.

Namun selain dari media-media milik HKBP, beberapa media lokal di Sumatera Utara turut juga menampilkan sebutan Ephorus ini. Salah satunya adalah harian Suara Indonesia Baru (SIB) yang merupakan media sekuler untuk konsumsi publik milik Keluarga Besar almarhum Jend. (Purn) M. Panggabean: “Dalam khotbahnya Ompu i Ephorus HKBP mengatakan…”8 Dan masih ada lagi beberapa media publik yang menyebut Ephorus sebagai Ompu i. Namun yang pasti gelar ini bagi masyarakat Batak pada umumnya dan jemaat HKBP secara khusus adalah sesuatu yang common sense.

Di HKBP, pemakaian gelar Ompu i kepada Ephorus menambah kuasa dalam jabatan Ephorus HKBP. Jurang hirarki semakin tampak melebihi kapasitas dari sistem organisasi. Hal ini terlihat dari pola perilaku para pengikut kepada Ephorus HKBP. Dari pengalaman saya, paling tidak hal ini sangat terasa dalam beberapa hubungan atau relasi kuasa, yakni pertama, hubungan antara Ephorus dengan para kaum imam (Pendeta, Bibelvrouw, Guru Huria dan Diakones) dan kedua hubungan Ephorus dengan jemaat atau kaum awam. 9

7Surat Parsaoran Immanuel HKBP edisi No. 9 September 2015 Tahun ke-125, hl. 21. 8 Di ambil dari http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=23590. Di akses pada 24

Oktober 2015.

9 Dari pengalaman saya, bentuk perilaku pengikut kepada Ompu i Ephorus misalnya

Ompu i |4

Penggunaan gelar ini menurut saya melebihi kapasitas dari seorang pemimpin gereja, terlebih bila disandingkan dengan tradisi Protestantisme yang mengedepankan egaliterianisme dan bukan dalam mengkultuskan sesosok manusia, bahkan Ephorus sekalipun.10 Apa yang saya alami, juga dirasakan Prihatiar Kristy Sari yang merupakan salah seorang warga jemaat HKBP. Bahkan ia secara terang-terangan menyebutkan di laman grup Facebook Ruas Ni HKBP Masihaholongan, salah satu media komunikasi yang membahas tentang HKBP, bahwa penyambutan kedatangan Ompu i Ephorus HKBP melebihi penyambutan Yesus Kristus. (gambar 1).11

Gambar 1

Contoh lainnya diluar dari konteks HKBP adalah terlihat dengan adanya sikap para pengikut untuk berlomba-lomba mengundang Ompu i Ephorus untuk memimpin atau sekedar hadir dalam acara atau kegiatan tertentu, misalnya, acara ulang tahun perusahaan, perkumpulan marga, pesta pernikahan, dsb. Contoh lainnya yang saya jumpai adalah keantusiasan masyarakat atau polisi dalam melambaikan tangan ketika mobil Ephorus melintasi jalan di sepanjang jalan Tarutung-Medan. Gaung akan kuasa Ompu i sangatlah terasa di wilayah Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat Batak.

10 Peristiwa Reformasi di tubuh Katolik yang dilakukan oleh Martin Luther ditandai dengan

munculnya egaliterianisme dalam Kekristenan dengan mengkritik otoritas gereja diberbagai bidang, misalnya bentuk desentralisasi penafsiran biblis dengan menjadikan gerakan demokratisasi religious, dsb.

11 Status ini merupakan komentar balasan atas status yang diberikan oleh Antoni Simbolon

yang mempertanyakan tentang “bagaimana Ephorus bisa dipanggil Ompu i padahal disatu sisi Tuhan dipanggil dengan sebutan Bapa di mana Ompu i memiliki kedudukan lebih tinggi

[image:20.595.89.509.244.583.2]Ompu i |5

Pemakaian gelar Ompu i kepada Ephorus HKBP adalah bentuk pengkultusan kepada sosok pemimpin (hierophany), di mana hal ini menandakan ada kapasitas yang lebih dari seorang pemimpin gereja atau jabatan gerejawi, sehingga pengkultusan tersebut mempengaruhi pola kepemimpinan di HKBP, yakni dengan menjadikan pengikut yang selalu setia dengan pemimpinnya, seperti halnya yang digambarkan oleh Prihatiar Kristy Sari.12

Memang bentuk pengkultusan bagi sesosok pimpinan adalah selayaknya ideologi yang digunakan oleh HKBP dalam menyapa para pengikut seperti yang dijelaskan Althusser mengenai sifat ideologi sebagai interpelasi.13 Artinya, ketika HKBP menggunakan gelar tersebut, maka ideologi tersebut menyapa para pengikutnya, sehingga memberikan suatu kepatuhan yang tidak dapat dipertanyakan lagi oleh para pengikutnya. Karena ideologi tersebut menggunakan bahasa Batak-Toba maka efek yang ditimbulkannya tidak sekedar pada organisasi di tingkat elite belaka melainkan menjadi embedded di dalamnya dan mempengaruhi hubungan pemimpin hingga kepada pengikutnya atau jemaat yang juga orang Batak.

Kepatuhan ini, tanpa disadari, dapat menimbulkan efek negatif bagi para pengikut atau juga bagi HKBP sendiri berupa penindasan dan manipulasi kepada para pengikut, atau dengan kata lain, berpotensi akan penyalahgunaan wewenang

12 Selain Prihatiar Kristy Sari sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh serupa yang

melihat gelar Ompu i tersebut sebagai bentuk pengkultusan, baik yang saya dengar atau pun yang saya lihat. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku kepada jemaat atau kaum awam, melainkan juga para kaum imam pun, seperti yang saya lihat, telah mengkultuskan Ompu i Ephorus melalui sikap dan tingkahlakunya kepada pemimpin.

13Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses” dalam Slavoj Zizek (ed.),

Ompu i |6

(abuse of power). Hal ini juga seperti yang diutarakan Edgar H. Schein, seorang ahli manajemen organisasi:

“When one brings culture to the level of the organization and even down to groups within the organization, one can see clearly how culture is created, embedded, evolved, and ultimately manipulated, and, at the same time, how culture constrains, stabilizes, and provides structure and meaning to the group members. These dynamic processes of culture creation and management are the essence of leadership and make one realize that leadership and culture are two

sides of the same coin.”14

Dengan dampak tersebut, maka gelar ini tidak sekedar panggilan melainkan sebuah konsep yang memiliki maknanya tersendiri. Bahkan ditengah-tengah jemaat HKBP, gelar tersebut menimbulkan polemik. Seperti yang saya jumpai, baik di kehidupan sehari-hari dan juga di media sosial, cukup banyak jemaat HKBP yang menanyakan dan menolak gelar tersebut, sehingga dari sini timbullah pertanyaan: dari manakah gelar Ompu i bagi Ephorus HKBP ini sebenarnya berasal? Pengetahuan apa yang membuat pengikut sendiri menjadi patuh atau, sebaliknya, menolak gelar Ompu i bagi Ephorus HKBP? Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha untuk melihat mundur kebelakang tentang bagaimana kuasa dari gelar Ompu i dapat hadir di HKBP. Pemikiran Michel Foucault dapat membantu menelusuri hadirnya kuasa dari gelar Ompu i bagi Ephorus HKBP tersebut.

Menurut Michel Foucault setiap kuasa (power) dapat hadir melalui wacana atau discourse.15 Artinya, ada suatu ketidaksadaran yang mempengaruhi perilaku

pengikut dalam bentuk reka-bayang. Ompu i adalah common sense yang hadir dalam bentuk wacana kepemimpinan bagi masyarakat Batak. Ketika studi ini ingin

14 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San Fransisco: Jossey-Bass,

2004), hl. 1

Ompu i |7

melihat ke belakang dalam membongkar (analisis) wacana Ompu i yang digunakan oleh HKBP, maka legitimasi-legitimasi yang hadir dalam wacana tersebut dalam mempengaruhi para pengikut perlu dipertanyakan. Pemikiran Foucault ini sangatlah berbeda dengan Althusser. Althusser melihat kuasa berasal dari “atas”,

sedangkan Foucault melihat kuasa dari “bawah” yakni dengan mencoba melihat relasi kuasa yang membentuk pengetahuan (episteme) sehingga pengetahuan itu melahirkan kuasa kembali.16 Artinya, ketika HKBP menggunakan gelar Ompu i maka perlu untuk melihat kebelakang bagaimana gelar tersebut muncul dan didapatkan sehingga dapat mempengaruhi para pengikut.

Pemakaian gelar Ompu i kepada Ephorus HKBP merupakan warisan tradisi yang telah dipakai semenjak Ephorus pertama HKBP, yakni Dr. I.L. Nommensen17 yang merupakan salah seorang misionaris dari badan zending RMG (Rheinische Missionsgesellschaft) asal Jerman. Buku karya Jonathan T. Nommensen18 yang berisi tentang pengalaman Nommensen saat menyebarkan Injil di Tanah Batak seolah mengesahkan pemakaian gelar ini dengan memberikan judul pada cover bukunya sebagai Ompu i Dr. Ingwer Ludwig Nommensen. Bahkan dalam buku

16Sara Mills melihat kuasa Foucault dari “bawah ke atas” untuk mendeskripsikan relasi

kuasa. Bagi Sara Mills Foucault sangat berbeda dengan Alhutser yang justru sebaliknya melihat kuasa dari atas ke bawah, dimana Negara (state) menindas individu-individu. Lih. Ibid., hl. 34.

17 Pemanggilan Ompu i kepada Nommensen merupakan pemberian dari para pengikut. TB

Simatupang melihat pemanggilan ini dilakukan secara spontan karena tidak ada lagi penyebutan yang lain. Lih. Panda Nababan, dkk (eds), Selagi Hari Siang: Tugas Mendesak untuk Segenap Warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan; Notulen Seminar Sehari HKBP Memasuki Era Industrialisasi (Jakarta: Yayasan Sinar Mampang, 1988), hl. 36.

18 Dalam buku ini dicatat mengenai seorang tamu yang memanggil Nommensen dengan

Ompu i |8

tersebut dikatakan bahwa Nommensen diberikan gelar Ompu i oleh masyarakat Batak.19

Menurut Bonar Sidjabat, istilah ompu i ini sendiri sebenarnya sangat umum digunakan di daerah Tapanuli Selatan kepada orang-orang yang usia lanjut dan dianggap dapat dituakan. Namun menurutnya, istilah Ompu i ini sangat berbeda dengan gelar Ompu i yang digunakan oleh Nommensen. Sidjabat membedakan gelar Ompu i yang digunakan Nommensen dengan huruf “O” besar untuk Ompu i

yang berbeda dengan ompu i dengan huruf “o” kecil.20

Gelar Ompu i yang digunakan oleh Nommensen memiliki keistimewaan tersendiri. Ia menjadi orang non-pribumi, sekaligus orang Kristen pertama yang menerima gelar Ompu i dari masyarakat Batak (pengikut).21 HKBP yang hanya melanjutkan tongkat estafet dari pemakaian gelar tersebut membuat setiap Ephorus terpilih secara otomatis turut juga disapa sebagai Ompu i.22 Paling tidak, semenjak HKBP berdiri pada 7 Oktober 1861, HKBP telah memiliki empat belas Ephorus, yang semuanya disapa sebagai Ompu i.23 Memang tidak ada yang tahu mengenai

19Ibid., hl. 192.

20 Prof. Dr. W. Bonar Sidjabat, Ahu Si Singamangaraja (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hl.

431.

21 Dari pengalaman saya, banyak saya jumpai di media sosial maupun di pergaulan

sehari-hari ketidaksetujuan terhadap HKBP yang menggunakan atau melanjutkan tradisi gelar Ompu i kepada Ephorus HKBP dengan maksud bahwa gelar tersebut cukuplah hanya pada Dr. I.L Nommensen.

22 Pemakaian gelar Ompu i kepada Ephorus HKBP tidak lepas dari klaim (pengakuan)

HKBP atas sejarah lahirnya HKBP yang bermula dari pekerjaan zending RMG di Tanah Batak, yakni 7 Oktober 1861. Penentuan tanggal lahir tersebut menandakan adanya kesinambungan antara zaman misionaris hingga kemandirian HKBP pada 1940 ketika Pdt Kasianus Sirait menjabat sebagai Ephorus pribumi pertama. Lih. Dr. J. Sihombing, Sedjarah ni Huria Kristen Batak Protestant (Medan: Philemon & Liberty), hl. 18.

23 Sesuai dengan Almanak HKBP yang diterbitkan oleh Kantor Pusat HKBP bahwa

(1974-Ompu i |9

kapan dan apa maksud dari pemberian gelar tersebut kepada Nommensen. Namun demikian gelar tersebut justru menimbulkan relasi kuasa dalam hubungan pemimpin dan pengikut yang berdampak hingga saat ini melalui gelar Ompu i yang digunakan oleh Ephorus.

Dalam studi ini, saya akan melihat bagaimana pembentukan wacana Ompu i Ephorus HKBP tercipta dengan meneliti pada masa misionaris atau ketika Nommensen pertama kali mendapatkan gelar tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana kuasa direproduksi, sehingga Nommensen memperoleh gelar Ompu i yang sebelumnya gelar tersebut merupakan produk budaya Batak Toba? Hal ini juga sekaligus menjadi batasan penelitian saya, yakni pada masa Nommensen mengabarkan Injil di Tanah Batak atau sebelum tahun 1918.

Memang relasi kuasa antara pemimpin dan pengikut, atau hubungan Ephorus

dengan pengikut memiliki sejarah yang panjang, baik ketika di dalam hubungannya dengan

politik nasional atau masalah internal di tubuh HKBP sendiri, misalnya perpecahan gereja,

pemisahan gereja, dsb, sebagai suatu reproduksi kekuasaan dalam setiap periode tertentu,

tetapi dalam penelitian ini saya tidak bermaksud untuk membahas secara historis

kronologis. Dengan metode genealogis, maka saya memfokuskan kepada periode awal

mula terbentuknya wacana Ompu i Ephorus HKBP, yakni pada masa Nommensen,

sehingga gelar Ompu i dapat dikenakan kepada Ephorus HKBP. Dengan demikian penelitian ini ingin melihat struktur-struktur pembentukan wacana di dalam

Ompu i |10

aturan dan praktik-praktik tentang bagaimana pengetahuan tersebut tercipta (genealogis) yang memunculkan ketimpangan relasi kuasa i dalam gelar Ompu i Ephorus. 24

B.

Tema

Tema dalam studi ini adalah relasi kuasa atas gelar Ompu i di dalam jabatan kepemimpinan Ephorus HKBP yang turut mempengaruhi dan membentuk pola ketimpangan dalam hubungan pemimpin dan pengikut.

C.

Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan tentang studi ini, yakni

1.

Bagaimana genealogi wacana kepemimpinan Ompu i Ephorus HKBP?2. Pengetahuan apa yang ada di dalam gelar Ompu i Ephorus HKBP, sehingga mengakibatkan pengkultusan?

3. Relasi kuasa macam apa yang hadir lewat gelar Ompu i Ephorus HKBP?

24 Dalam melihat relasi kuasa, maka Michel Foucault tidak melihat relasi kuasa dibentuk

Ompu i |11

D.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan bertujuan untuk:

1. Melihat dan mendeskripsikan bagaimana pembentukan kuasa dalam gelar Ompu i Ephorus HKBP pada masa Nommensen dengan memenggunakan genealogi.

2. Menguraikan bagaimana reproduksi kekuasaan di dalam terbentuknya gelar Ompu i Ephorus HKBP dengan melihat strategi dan mekanisme kuasa yang dilakukan oleh badan zending RMG.

3. Melihat bagaimana relasi kuasa yang ada di dalam gelar Ompu i bagi Ephorus HKBP pada masa kini.

E.

Pentingnya Penelitian

Bagi saya yang mengkaji studi ini maka pentingnya penelitian ini untuk:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran atau diskursus atas sosok pemimpin yang dianggap ideal bagi masyarakat batak melalui penggalian (baca: genealogi) akan kuasa Ompu i.

2. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada HKBP tentang relasi kuasa dari gelar Ompu i serta implikasi dari pemakaian gelar Ompu i bagi Ephorus. 3. Memberikan wacana baru atas pemakaian teori genealogi Michel Foucault

Ompu i |12

F.

Tinjauan Pustaka

Sangat banyak buku-buku yang membahas tentang sejarah Batak. Namun saya melihat tidak ada yang secara spesifik membahas tentang suatu konsep dalam melihat permasalahan di sejarah Batak. Dalam studi ini saya berfokus pada konsep tentang Ompu i sebagai suatu kuasa kepemimpinan dalam masyarakat Batak, yakni dalam hubungan pemimpin dan pengikut, sehingga dalam melihat tema dalam buku-buku, maka saya merasa perlu untuk memilah-milah pustaka dalam menentukan bagian-bagian yang saya anggap perlu. Ada beberapa pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam bagian tersebut, diantaranya:

Pertama, tentang gelar Ompu i sendiri sebagai gambaran umum tentang

kuasa dalam doktrin religiositas masyarakat Batak tradisional dan yang dikenakan oleh Singamangaraja.25 Pada bagian ini, saya melihat bahwa buku Pemerintahan (Harajaon) dan Birokrasi Tradisional Masyarakat Toba karya Ulber Silalahi (2014) menjadi buku pegangan saya dalam melihat sistem kesatuan dalam masyarakat Batak tradisional. Dalam buku tersebut Silalahi berusaha melihat bagaimana kondisi masyarakat di tanah Batak sebelum adanya Singamangaraja. Ia melihat bahwa masyarakat tanah Batak dipimpin oleh Raja dengan sistem bius. Sistem ini dapat disebut sebagai sistem kerajaan masyarakat. Misalnya Kerajaan bius Toba yang berarti suatu kerajaan atau sekelompok manusia yang memiliki

sebidang tanah di Toba, bius Silindung, bius Patane Bolon dan bius Samosir.

25 Dalam bagian ini saya hanya mengambil pemahaman umum mengenai kuasa

Ompu i |13

Munculnya Singamangaraja mengganti sistem pemerintahan bius dimana raja-raja bius menjadi wakil dari Singamangaraja. Kekuasaan Singamangaraja terlihat dalam

penguasaan wilayah dengan mengganti sistem raja bius menjadi Raja Naopat (yang empat) untuk menjangkau wilayah dari bius tersebut. Silalahi juga melihat bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut maka Raja Singamangaraja bersama dengan Raja Naopat beserta raja huta saling bekerjasama di setiap wilayah bius. Penguasaan terhadap raja-raja bius ini semakin menampakkan kekuasaan Raja

Singamangaraja.

Berbeda dengan Silalahi, karya Sitor Situmorang yang juga menjadi pegangan bagi saya, menampilkan sejarah lembaga sosial politik pada abad XIII hingga XX dengan lebih melihat dari sumber internal, yakni berasal dari cerita-cerita leluhur Situmorang atau keluarganya. Dalam bukunya yang berjudul Toba Na Sae, Sitor mencoba menggali lebih dalam sistem lembaga yang menaungi

bius-bius, yakni bius Bangkara di mana Singamangaraja menjadi Rajanya. Ada

keistimewaan dari bius Bangkara di mana Sitor menyebutnya sebagai bius paguyuban yang memiliki otonomi penuh berbeda dengan bius-bius lainnya. Dikatakan demikian dikarenakan bius Bangkara memiliki Dewan Bius (sebanyak 6 orang) yang didampingi Organisasi Parbaringin (penyelenggara kalender pertanian).26 Sistem ini yang diangkat oleh Sitor sebagai suatu lembaga politik dalam sistem masyarakat Batak. Mitos-mitos yang berkembang dalam sejarah tentang kehadiran Singamangaraja diangkat untuk menguatkan lembaga tersebut

26 Sitor Situmorang, Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Pada Abad XIII-XX

Ompu i |14

dalam menaungi bius-bius yang lain. Mulai dari silsilah atau asal usul Raja Batak hingga tondi sahala atau kharisma yang dimiliki Singamangaraja.

Dalam kaitannya dengan sistem lembaga ini, Sitor mencoba menjelaskan lembaga tersebut bukan hanya sebagai mengatur sistem sosial dan politik belaka tetapi juga sistem agama tradisional dalam masyarakat Batak. Tampaknya Sitor sangat konsisten dalam melihat sistem lembaga ini mengalami pasang surut di dalam perjalanan sejarahnya, serta selalu menyorot sistem lembaga tersebut di dalam hubungan atau mempertahankan wilayah geografisnya dari pihak asing. Paling tidak buku Sitor ini memandang sejarah dalam sudut pandang dari kacamata pribumi. Namun bagi saya kelemahan buku ini adalah pertama, ketika Sitor sendiri tidak memberikan perbandingan dari sudut pandang luar. Ketika sejarah yang dihadirkan pada lingkup lembaga sosial, yakni bius Bangkara maka kecenderungan yang terjadi Sitor terjebak dalam etnografis yang bercerita dari kesaksiannya tanpa mencoba membandingkan data-data sejarah yang lain. Kedua yang menjadi sorotan saya adalah dalam buku tersebut tidak dilengkapi referensi kutipan sumber. Hal ini menandakan bahwa di dalam bukunya, Sitor banyak menyorot dari lingkup marga Situmorang, yang adalah merupakan garis keturunan marganya. Dan sesuatu yang sangat disayangkan pula bahwa Sitor tidak menyertakan sumber itu berasal walaupun sumber tersebut merupakan cerita yang bersifat turun temurun. Namun bagi saya buku ini dapat menjadi sumber pembanding dalam melihat sumber-sumber lainnya.

Kedua adalah peralihan kekuasaan dari Singamangaraja XII ke Nommensen

Ompu i |15

antara Nommensen dengan Singamangaraja XII. Namun wacana tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam sudut pandang historisnya dengan mengabaikan data-data yang dianggap sebagai kebenaran yang valid. Dengan banyaknya wacana tersebut maka saya merasa perlu lebih selektif dalam melihat buku-buku tersebut.

Untuk bagian ini saya melihat buku Telah Kudengar dari Ayahku: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak (1978), karangan Lothar Schreiner, seorang pendeta, dapat digunakan untuk melihat strategi yang diterapkan RMG dalam melaksanakan misinya di Tanah Batak. Pada masa Raja Singamangaraja XII telah muncul ketidakpercayaan masyarakat Batak kepada Raja Singamangaraja XII sehingga wilayah kekuasaannya tampak semakin samar, terlebih di wilayah Silindung akibat dari perang Padri (1820-an). Dan hal ini semakin diperjelas setelah masuknya misionaris ke wilayah Silindung seturut dengan banyaknya masyarakat Batak di Silindung yang masuk ke agama Kristen. Buku, Lothar Schreiner ini sangat mencermati dan bersikap netral dalam melihat dasar-dasar pertama Kekristenan di lembah Silindung, di sebelah selatan danau Toba pada tahun 1861-1881.27 Misalkan saja dalam buku ini diterangkan bagaimana RMG sendiri menggunakan sistem struktur sosial masyarakat yang berdasarkan Dalihan Na Tolu dalam mendirikan gereja-gereja, yang diikuti dengan pendekatan terhadap raja-raja Batak.

27 Lothar Schreiner, Telah Kudengar dari Ayahku: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen

Ompu i |16

Selain Schreiner, maka saya juga menaruh harapan besar kepada buku Uli Kozok, seorang peneliti budaya, bahasa dan sastra Batak, yang saya anggap memiliki data-data yang akurat. Uli Kozok dalam bukunya Utusan Damai Di Kemelut Perang: Peran Zending dalam Perang Toba (2010) mengkaji wacana

tersebut dengan data-data yang saya anggap valid, yakni data dari badan misi RMG Jerman tanpa mengabaikan data-data lokal, yang berasal dari tanah Batak sendiri. Dari data-data tersebut maka buku Uli Kozok ini lebih menyorot peran zending RMG di dalam menjalankan misinya di masyarakat Batak. Mulai dari latar belakang badan zending RMG dan juga situasi politik yang mempengaruhi RMG di Jerman serta praktek zending di tanah Batak. Yang menarik dari buku Uli Kozok ini, Nommensen yang dianggap rasul oleh orang Batak justru condong kepada pihak Belanda dalam membantu penangkapan Singamangaraja XII. Bukti-bukti kongkret mengenai hal ini dibuktikan mulai dari surat Nommensen kepada Pihak Belanda untuk menangkap Singamangaraja XII hingga alasan logis dalam membantu pihak Belanda, misal berupa gaji bulanan Nommensen dan misionaris lainnya, dsb.

Uli Kozok sendiri dalam bukunya juga mengkritik buku Dr. W.B. Sidjabat, Ahu Si Singamangaraja, yang dianggapnya mendamaikan kedua tokoh sentral di

Ompu i |17

Singamangaraja melekat dan mengakar di tanah Batak. Walaupun di bagian tertentu, yakni dalam hubungannya dengan Nommensen, saya tidak menggunakannya dengan alasan adanya “pendamaian” antara Nommensen dengan

Raja Singamangaraja XII yang justru bertentangan dengan temuan atau analisis dari Uli Kozok.

G.

Kerangka Teori

Untuk menjawab studi ini maka saya akan memakai teori Michel Foucault sebagai analisis wacana untuk melihat wacana kepemimpinan Ompu i yang dikenakan oleh Ephorus HKBP. Buku-buku Michel Foucault seperti misalnya The Archaeology of Knowledge (1969), The History of Sexuality I (1976), atau

kumpulan tulisan dan hasil wawancaranya menjadi sumber utama saya dalam menjabarkan teori Foucault. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga menggunakan pandangan orang lain dalam melihat teori Michel Foucault ini, dalam hal ini, saya mengedepankan pandangan Norman Fairclough yang telah mendefinisikan dan menjabarkan secara rinci mengenai teori pembentukan wacana Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul Discourse and Social Change (1992).

Ompu i |18 Kuasa (Power)

Saya akan memulainya dari pemikiran Michel Foucault tentang power atau kuasa. Kuasa menurut Foucault sangat berbeda dengan Althusser yang melihat kuasa seperti layaknya institusi yang berusaha mengintimidasi manusia. Ia juga menolak pandangan Freud tentang sifat kuasa yang merepresi sehingga seolah-olah tidak ada anggapan akan individu-individu yang menolak. Bagi Foucault, institusi tersebut hanyalah kumpulan manusia. Foucault memandang bahwa kuasa itu adalah pengetahuan, sedangkan individu-individu manusia adalah kendaraan kuasa itu sendiri. Untuk memahami pengertian kuasa dalam Foucault maka ada baiknya memahami dua poin berikut ini, yakni: Pertama, kuasa dikonseptualisasikan sebagai rantai atau jaringan/relasi bahwa sistem relasi tersebut berhubungan ke seluruh masyarakat. Kedua, individu tidak dilihat hanya sebagai penerima kuasa melainkan sebagai “tempat” di mana kekuasaan juga dapat ditolak.28 Dari

pengertian ini maka peran individu tidak selalu menjadi objek bagi kuasa itu sendiri tetapi turut berperan dalam menentukan pilihan, sehingga menurut Foucault kekuasaan tidak lain hanyalah sebuah strategi yang dapat terjadi di mana-mana yang di dalamnya memiliki sistem, regulasi, aturan, dsb, sedangkan relasi kuasa adalah efek dari strategi tersebut. Paling tidak Foucault dalam bukunya The History of Sexuality melihat bahwa kuasa haruslah dimengerti sebagai berikut ini:

“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of

force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the

Ompu i |19 contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony."29

Dari penjelasan di atas tampak bahwa Foucault melihat kuasa dibangun dari setiap relasi dan setiap pertistiwa. Penjelasan Foucault ini perlu dilihat sebagai sesuatu yang terus menerus dilakukan dan bukan untuk dicapai. Ia mengacu kepada istilah Kuasa (Power) dengan huruf K(P) besar. Hal ini untuk menggambarkan kekuatan utama dalam semua hubungan dalam masyarakat dan bukan dalam pengertian Althusser tentang RSA (Repressive State Aparatus), melainkan pada ISA (Ideology State Aparatus) misalnya: Gereja, Keluarga dan Sistem Pendidikan.30 Dalam hal ini Foucault selalu memposisikan pandangan tentang kuasa sebagai sesuatu yang berbeda dengan Althusser, yakni kuasa dalam relasi bottom-up.

Lebih jelas tentang kuasa yang ia maksud maka di dalam bukunya The History of Sexuality, ia memberikan beberapa pengertian tentang kuasa:31

1. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang didapat, diraih, atau dibagikan melainkan kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 2. Relasi kekuasaan bukanlah dalam posisi eksterior tetapi dalam bentuk

imanen. Relasi kekuasaan bukanlah relasi superstruktur yang sifatnya memiliki larangan atau memproduksi larangan.

29 Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1 (New York: Vintage

Books, 1990), hl. 92-93.

30 Dalam The History of Sexuality, Michel Foucault membedakan represi dengan larangan

hukum. Represi menurutnya memberikan pengaruh pada ketaksadaran sesuatu hal yang berbeda dengan larangan hukum. Hal ini juga yang membedakan dengan pandangan Althusser.

Ompu i |20

3. Kuasa datang dari bawah sehingga tidak ada lagi distingsi binary atau oposisi antara aturan dan yang diatur.

4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

5. Di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi. Resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, tetapi selalu berada di dalam kekuasaan. Pengetahuan

Untuk semakin memperjelas konsep kuasa menurut Foucault maka alangkah baiknya juga menjelaskan mengenai konsep “pengetahuan”. Pemahaman relasi kuasa seperti yang dijelaskan sebelumnya berujung kepada menghasilkan pengetahuan.32 Pengetahuan seperti yang dimaksud oleh Foucault bukanlah hanya sebatas pada ide atau gagasan pemikiran melainkan lebih dari pada itu menyangkut juga aturan atau larangan yang merupakan hasil dari relasi kuasa tersebut. Dan pengetahuan inilah yang kemudian hadir di dalam wacana atau discourse. Misalkan saja mengenai pengetahuan maka sistem-sistem pengetahuan inilah yang nantinya mengkondisikan wacana tentang siapa yang disebut sebagai orang gila atau orang sakit. Intinya, keterkaitan antara wacana dengan pengetahuan adalah ketika wacana sendiri menjadi objek pengetahuan.

Foucault tidak memungkiri bahwa pengetahuan juga dihasilkan oleh relasi kuasa dalam bentuk kekuasaan. Adanya perebutan kekuasaan dalam bentuk kelompok, suku, lembaga negara, dsb turut mempengaruhi dan menghasilkan pengetahuan. Misalnya, seperti yang dikatakan Foucault bahwa di negara-negara

Ompu i |21

Barat, informasi yang dihasilkan tentang perempuan akan membuat kita banyak menemukan buku-buku tentang perempuan di perpustakaan dari pada tentang laki-laki. Pada wilayah ini maka kuasa menurut Foucault hanyalah masalah produksi dan reproduksi. Adanya wacana-wacana diktator atau otoriter disebabkan oleh adanya relasi kuasa yang timpang. Demikian juga sebaliknya, adanya wacana egaliter merupakan hasil perenungan bersama dalam bangunan relasi kuasa. Maka dari itu Foucault menawarkan bahwa untuk melihat kekuasaan yang berkembang pada saat ini maka Foucault menawarkan bukanlah mencari sumber dari mana kuasa itu berasal melainkan bagaimana kekuasaan itu beroperasi.

Ompu i |22

seorang dokter ketika berbicara mengenai hukum. Ketiga adalah the formation of concepts (pembentukan konsep). Pembentukan ini dimaksudkan untuk melihat

bagaimana “the field of statement” diasosiasikan dengan wacana tersebut, di mana konsep-konsepnya yang dilihat dan diartikulasikan itu diorganisir. “The field of statement” ketika berkaitan dengan pembentukan wacana maka memiliki banyak

dimensi. Hal ini bisa memunculkan keterkaitan antara teks-teks atau wacana-wacana yang ada. Misalnya wacana-wacana kegilaan selalu berkaitan dengan rumah sakit, penjara, dsb. Elemen-elemen inilah yang menjadi suatu konsep dari kegilaan tersebut. Keempat adalah the formation of strategies (pembentukan strategi). Pembentukan strategi dipahami ketika tema-tema atau teori-teori tidak terealisasi sepenuhnya, maka strategi sangat menentukan akan tercapainya suatu tema, teori atau masalah apa pun. Pembentukan ini selalu dikombinasikan oleh unsur-unsur interdiskursif dan nondiskusif (material, dsb).33 Keempat aturan ini dapat dikatakan menandakan reproduksi kekuasaan dalam bentuk wacana.

Lebih dalam lagi, Foucault mencoba mengembangkan teorinya tentang pengetahuan dengan melihat ke sejarah masa lalu yang ia katakan sebagai discontinuity atau sejarah yang terputus-putus. Ketika tidak ada hubungan vertikal

dalam melihat persoalan kuasa maka akan memunculkan suatu persoalan tentang pencarian akan sejarah dalam menemukan suatu rezim pengetahuan atau episteme. Discontinuity dalam sejarah akan selalu memunculkan peristiwa, institusi, ide atau

33 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge: Polity Press, 1992), hl.

Ompu i |23

praktek yang terpecah-pecah.34 Setiap pengetahuan yang muncul akan selalu berbeda-beda. Hal inilah yang disebut discontinuity akan suatu peristiwa sejarah yang tidak memiliki hubungan dalam rentangan waktu. Episteme dalam tataran diskursus menjadi suatu rezim, di mana akan membentuk suatu legitimasi walaupun di dalam objek tertentu tidak dapat diwakili di dalam diskursus-diskursus. Foucault melihat hal ini dalam meneliti tentang orang gila yang menjadi objek dari pengetahuan, sehingga di dalam Archeology of Knowledge, Foucault berusaha untuk mendefinisikan yang pada dasarnya sangat berbeda dengan ilmu sejarah lainnya.35

Genealogi

Ketika dalam Archeology of Knowledge, Foucault menempatkan investigasinya dalam tataran wacana atau discourse dalam melihat discontinuity dan perbedaan, maka Foucault juga mengembangkan investigasi sebagai model perspektif dalam bentuk genealogi kekuasaan. Dalam Foucault, Genealogi merupakan kelanjutan dari Arkeologi. Genealogi memposisikan dirinya dalam pencarian “asal usul”. Berangkat dari pemikiran Nietzsche tentang asal usul

(Ursprung) maka genealogi Foucault berangkat dari 3 (tiga) domain, yakni:36 1. Sejarah ontologi dari diri kita sendiri dalam hubungannya dengan

kebenaran melalui diri kita yang merupakan subjek pengetahuan.

34 Michel Foucault, Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault

(Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hl. 119-120.

Ompu i |24

2. Sejarah ontologi dari diri kita dalam relasi dengan kuasa melalui diri kita yang merupakan subjek yang bertindak diatas lainnya.

3. Sejarah ontologi dalam relasi dengan etika melalui diri kita sebagai agen moral.

Dari ketiga domain ini maka genealogi sendiri lebih ditujukan kepada tubuh indvidu/subyek. Namun demikian genealogi sebagai suatu metode investigasi juga mengarah secara spesifik kepada agenda sosial dan politik. Di dalam genealogi maka terdapat dua pendekatan di dalam investigasi, yakni pertama, pendekatan sejarah untuk menginvestigasi suatu konsep, misalnya kemiskinan, dsb. Kedua, juga untuk menginvestigasi fenomena sejarah yang dibentuk pada masa kini.37

Genealogi sebagai suatu metode investigasi individu akan membawa bentuk kuasa yang bersifat sentralistis atau memusatkan. Dengan kegelisahannya yang berangkat dari pengalaman penelitiannya tentang kegilaan, kematian, kejahatan, seksualitas dan teknologi kekuasaan, maka ia pun berusaha melihat perspektif dalam transformasi yang lain dengan menyorot tentang “identitas diri”. Dalam konsepnya ini, individu dilihat melalui asal usulnya sebagai modalitas dalam bentuk kekuasaan. Paling tidak, Foucault dalam memandang genealogi sebagai suatu metode menggunakan teknik-teknik sebagai suatu mekanisme pembentukan subjek, di mana inti dari teknik tersebut, yakni teknik produksi, signifikasi, dan teknik dominasi.38 Ketiga teknik ini berada di dalam kehidupan sosial masyarakat

37 Paula Saukko, Doing Research In Cultural Studies: An Introduction to Classical and

New Methodological Approaches (London: Sage Publications, 2003), hl. 133.

38 Ketiga 3 teknik ini, ia dasarkan pada, yakni, pertama, teknik di mana seseorang akan

Ompu i |25

yang dapat diamati di dalam bentuk disciplinary power sebagai suatu pengawasan atau yang ia gambarkan sebagai panopticism untuk menghasilkan pendisiplinan tubuh, pengorganisiran, dsb. melalui lembaga-lembaga, misalnya sekolah, rumah sakit, penjara, dsb.39

Dengan metode genealogi maka paling tidak penelitian yang hendak dicapai yakni: pertama, genealogi memandang bahwa segala sesuatu merupakan konstruk sejarah. Dari sini maka genealogi berusaha membuka ruang untuk berpikir dengan perbedaan. Kedua, genealogi berusaha mendukung untuk kemungkinan adanya masalah-masalah, kontradiksi politik ataupun adanya rezim sosial.40

Setelah menjabarkan teori Michel Foucault tentang kuasa, pengetahuan, arkeologi pengetahuan dan genealogi maka saya melihat bahwa teori Foucault ini dapat membongkar konstruk yang melekat dalam studi ini. Dalam genealogi maka metode investigasi ini akan melihat bahwa kasus Ompu i Ephorus HKBP yang merupakan peristiwa masa kini haruslah dilihat ke belakang dan merupakan hasil dari konstruk sejarah di dalam pengetahuan. Sebagai keuntungan, genealogi tidak hanya menelusuri sejarah tetapi membantu melihat kekinian sebagai suatu konstruksi pengetahuan. Paling tidak pengetahuan tersebut bukanlah sekedar ide-ide atau pemikiran-pemikiran melainkan di dalamnya terdapat juga aturan-aturan atau larangan-larangan yang tidak terlihat (dibalik simbolik) yang mempengaruhi ketidaksadaran. Gelar Ompu i yang menjadi studi ini merupakan konstruk historis

tujuan tertentu. Michel Foucault, About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth (Political Theory, Vol. 21, No. 2. May, 1993), hl. 203

Ompu i |26

sehingga menjadi pengkultusan, atau dengan kata lain adanya ketimpangan dalam relasi pemimpin dan pengikut. Dalam genealogi maka investigasi akan selalu menyorot kepada sumber aslinya, sehingga genealogi akan mereduksi kepada gelar Ompu i yang dikonstruk oleh para missionaris sebagai yang pertama kali mendapatkan gelar ini, sekaligus menjadi objek dan batasan penelitian dari studi ini. Foucault tidak menampik akan adanya reproduksi wacana atau dapat dikatakan perebutan kekuasaan, namun bagi Foucault hal ini dapat dilakukan dengan sikap menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan pada struktur birokrasi saja, mengingat kuasa menurutnya bersifat desentralisasi.

Genealogi akan membantu dalam memetakan dan memformasikan dari mana dan bagaimana kuasa itu tercipta di dalam periode sejarah tertentu. Dengan memandang discontinuity atau ketidak-terhubungan di setiap masa, maka reproduksi di dalam genealogi bukanlah sesuatu yang diberikan dan sifatnya statis. Artinya, gelar Ompu i yang ada di Nommensen adalah suatu reproduksi dari wacana kepemimpinan dalam pemahaman masyarakat Batak Toba tradisional yang sifatnya tidak statis, namun telah dikonstruksi dalam suatu relasi kuasa. Tentunya empat aturan-aturan pembentukan wacana yang didefinisikan Fairclough di atas, yakni aturan-aturan the formation of objects (pembentukan objek), the formation of enunciative modalities (pembentukan modalitas), the formation of concepts

Ompu i |27

H.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mendukung studi ini, saya mengunakan metode genealogi Michel Foucault dalam melihat dan menganalisis wacana Ompu i, sehingga hal-hal yang penting dalam pengumpulan data tersebut berupa:

Ompu i |28

Toba dan bersinggungan langsung dengan masyarakat Batak, sehingga karya dari RMG dalam mereproduksi kekuasaan dalam wacana kepemimpinan masyarakat Batak dapat terlihat. Kedua data arsip ini akan saling melengkapi dalam metode genealogi yang saya gunakan, walaupun saya akan mengedepankan Surat Kuliling Immanuel sebagai analisis data. 2. Observasi dan Wawancara. Metode ini saya gunakan hanya untuk

melengkapi studi ini. Saya mengakui bahwa posisi saya sebagai orang dalam, selaku Pendeta di HKBP, menjadi kekurangan saya di dalam mengambil jarak terhadap fenomena yang saya angkat. Namun demikian kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan metode ilmiah yang saya gunakan. Untuk metode observasi, maka saya akan mengamati bagaimana hubungan pemimpin dengan pengikut pada masa Ompu i Ephorus HKBP dengan para pendeta dan juga jemaat, serta fenomena-fenomena yang hadir sebagai suatu pengetahuan tentang Ompu i. Sedangkan untuk wawancara beberapa hal yang saya anggap penting adalah mewawancarai pihak Parmalim (agama tradisional Batak Toba), ahli adat dan budaya Batak untuk memaknai hukum-hukum dan falsafah dalam budaya Batak sebagai legitimasi atas kedudukan gelar Ompu i.

I.

Skema Penulisan

Ompu i |29

persoalan dalam studi ini. Dalam bab ini juga akan dibahas teori sebagai acuan dalam menjawab persoalan tersebut. Selain itu dalam bab ini juga terdapat kajian pustaka untuk menyorot studi-studi yang memiliki kedekatan topik yang sama. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mendeskripsikan motode pengumpulan data yang saya gunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini perlu sebagai bentuk kekongkretan dalam karya ilmiah bahwa studi ini bukanlah sesuatu yang bersifat absurd. Dan terakhir adalah daftar isi.

Bab II Merajut Gagasan Ompu i. Dalam bab ini saya akan melihat munculnya gelar Ompu i; baik mengenai arti dan istilah, serta kedudukannya bagi masyarakat Batak Toba tradisional. Hal ini akan membawa kepada pemahaman bagaimana Ompu i sendiri dipahami oleh masyarakat Batak, baik dalam pengertian sosial-politis maupun religi. Mitos-mitos, hukum, dan falsafah Batak yang berkembang di masyarakat Batak pada waktu itu menjadi legitimasi atas kedudukan Ompu i di tengah-tengah masyarakat Batak Toba tradisional dengan keyakinan akan adanya kedaulatan penuh atas adat dan budaya bangsa Batak.

Ompu i |30

pemakaian gelar Ompu i Nommensen, sehingga relasi ini yang menjadi pengetahuan kepada pemakaian gelar Ompu i Ephorus HKBP.

Bab IV Analisis. Bab ini menjadi ruang untuk analisa atas data yang digunakan pada bab sebelumnya, khususnya untuk data Surat Kuliling Immanuel sebagai media yang digunakan RMG dalam mengkonstruk masyarakat Batak. Dengan menggunakan teori kuasa Michel Foucault, maka saya akan mencoba menganalisis wacana gelar Ompu i kepada Ephorus HKBP yang memiliki kepentingan.

Ompu i |31

BAB II

MERAJUT GAGASAN OMPU I

Jauh sebelum masuknya Kekristenan di Tanah Batak, gelar Ompu telah digunakan oleh masyarakat Batak Toba. Masuknya kolonial Belanda ke wilayah-wilayah nusantara memberikan dampak yang sangat besar di segala aspek, termasuk juga dalam aspek kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Batak Toba sendiri. Tak ayal bahwa wacana kepemimpinan ini pun yang digunakan oleh Ephorus HKBP merupakan wacana yang berasal dari kolonialisme itu sendiri. Dengan kata lain - disadari atau tidak - wacana ini merupakan suatu reproduksi atas adat dan budaya Batak Toba tradisional sehingga dapat dikenakan kepada Nommensen yang merupakan seorang Misionaris. Dengan adanya pengaruh kolonialisme, maka tak heran banyak terjadi pergeseran makna dari adat dan budaya Batak Toba tradisional.

Ompu i |32

A.

Pandangan Umum

Di dalam kamus Batak Toba Indonesia karya J. Warneck istilah ompu/ompung dapat diartikan sebagai nenek dan kakek, yang memiliki penurunan

kata berupa ompung yang berarti panggilan untuk nenek dan daompung panggilan untuk kakek yang tentunya berkaitan dengan Dalihan Na Tolu. Pengertian ini juga termasuk kepada sapaan untuk leluhur. Warneck mengartikan Ompu sebagai pemilik (nampuna), yang empunya, yang memiliki. Pengertian ini dapat berupa

keturunan, wilayah, dsb. Namun sedikit berbeda dengan Warneck, dalam Kamus Batak Indonesia versi Batakpedia, Ompu i dapat juga diartikan sebagai pemujaan terhadap nenek moyang.1 Perbedaan ini dapat dimaklumi terjadi mengingat J. Warneck merupakan salah seorang misionaris yang diutus ke tanah Batak, sehingga menghindarkan terjadinya sinkretisme dalam kosakatanya. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka istilah ompu memiliki pengertian-pengertian yang luas dari sisi tujuan dan objeknya.

Ada beberapa pemakaian gelar ompu yang lumrah didapati di dalam masyarakat Batak Toba, yakni: pertama, yang paling sering digunakan, adalah untuk penyebutan leluhur tertentu. Biasanya gelar ini digunakan di depan nama orang untuk menyebut silsilah nenek moyang tertentu dalam memperjelas silsilah dari suatu persatuan marga. Penyebutan ini diwakili oleh galur keturunan yang berasal dari satu nenek moyang bersama, dari empat generasi ke belakang atau juga dari galur keturunan yang sudah 12 sundut (generasi tuanya), sehingga sebagai satu

Ompu i |33

kesatuan kolektif sering disebut sebagai saompu (satu ompu).2 Misalnya Ompu Sohuturon yang berarti sapaan dari keturunan Sohuturon dalam galur keturunan Rajagukguk. Jikalau contoh tersebut diterapkan ke dalam pengertian yang diberikan oleh J. Warneck maka Ompu Sohuturon adalah pemilik keturunan Sohuturon. Demikian juga di marga-marga lainnya yang sering juga di dapati gelar ompu dalam penyebutannya.

Kedua, selain menunjuk kepada leluhur dengan galur keturunan, maka gelar ini juga digunakan kepada sesuatu yang dihormati yang bukan hanya dalam bentuk manusia, yaitu kepada dewa/tuhan dan hewan tertentu. Untuk sapaan kepada dewa/tuhan maka masyarakat Batak sering menyebutnya sebagai Ompu Debata Mula Jadi Na Bolon. Penyebutan ini termasuk sebagai bentuk penghargaan yang paling tinggi atas segalanya. Selain kepada dewa/tuhan, maka istilah ompu juga dikenakan kepada hewan. Dalam tradisi lisan nenek moyang masyarakat Batak sapaan ini dikenakan kepada harimau (babiat). Seperti yang dikisahkan ketika masyarakat melihat jejak harimau maka jejak tersebut sering dikatakan sebagai bogas ni ompu i (jejak ompu i).3 Masyarakat Batak meyakini harimau sebagai binatang ditakuti yang memiliki roh keberanian dan penguasa, sehingga masyarakat Batak sangat menyegani hewan ini dan menyebutnya dengan sangat hormat. Namun mengingat binatang ini sudah sangat langka ditambah masuknya agama semit maka lambat laun pemanggilan ini semakin berkurang.

2 J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (Yogyakarta: LKIS, 1986),

hl. 23.

Ompu i |34 Ketiga, gelar ompu i digunakan kepada raja, baik dari tingkat huta hingga bius. Misalnya Ompu Hatobung yang merupakan raja dari Bius Pansurnapitu, dsb.

Bagi masyarakat Batak, raja mendapatkan tempat kehormatan, sehingga setiap yang dilakukan raja selalu diikuti oleh masyarakatnya, dikarenakan raja sebagai sumber atau pelaksana adat dan budaya yang harus diikuti oleh pengikutnya. Hal ini terlihat dari umpasa (pantun) yang menerangkan posisi penting raja yang harus dijunjung tinggi dan diikuti.

Ompu raja di Jolo, Martungkot Sialagundi

Pinungka ni ompunta parjolo, Siihuthonon ni na di pudi

Terjemahannya

Ompu raja di depan, Bertongkatkan Pohon Sialagundi Dibuka pertama oleh Ompu kita, akan diikuti dibelakang

Namun dari raja-raja bius yang menggunakan gelar ompu i, maka raja yang paling terkenal yang mendapat gelar tersebut adalah Singamangaraja.4 Hal ini

terlihat dari lagu “Tampollong Ma Disi” (Ansideng Ansinonding) yang dinyanyikan

masyarakat sekitar pemukiman Singamangaraja di Bangkara pasca terbunuhnya Raja Singamangaraja XII5, dan juga masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menyebut Singamangaraja dengan sebutan Ompu i.

Gelar Ompu i yang digunakan oleh Singamangaraja sangatlah berbeda dengan raja pada umumnya atau seperti yang dikatakan Sidjabat dengan

4 Raja Singamangaraja adalah raja yang wilayah kekuasaannya tidak hanya di wilayah

Toba, melainkan hingga Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari jejak-jejak yang ditinggalkannya. Semasa hidupnya, ia aktif melawan permerintahan kolonial Belanda, sehingga atas jasanya tersebut, ia diangkat menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia melalui Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 590 tertanggal 19 Nopember 1961.

5 Prof. Dr. W. Bonar Sidjabat, Ahu Si Singamangaraja (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hl.

Ompu i |35 pembedaannya yang melihat dengan huruf “o” kecil dan “O” besar antara ompu i

dengan Ompu i.6 Hal ini dikarenakan kedudukan Singamangaraja yang mendapatkan tempat istimewa ditengah-tengah masyarakat.

Kedudukan raja di dalam Singamangaraja bukan hanya jabatan sekuler, namun lebih dari pada itu sebagai pemimpin spiritual (rohani).7 Bahkan saya melihat bahwa pada awalnya gelar Ompu i ini justru digunakan untuk penyembahan atau religiusitas yang kemudian menjadi menyatu dengan jabatan struktural (sekuler), yakni raja. Hal ini juga ditegaskan oleh PH O.L. Tobing (1963) yang melihat bahwa gelar Ompu i berhubungan dengan penyembahan dalam religiositas,8 sehingga pemberian gelar ompu i kepada Raja Singamangaraja disebabkan adanya keyakinan bahwa Raja Singamangaraja merupakan titisan Debata atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai “Debata Na Tarida” (Tuhan yang terlihat), dalam pengertian religi masyarakat tradisional Batak, yang dalam

umpasa dikatakan: “Singamangaraja, Debata Na Tarida, sombaon na binoto”,

artinya “Singamangaraja adalah Tuhan yang terlihat, roh suci yang dapat

diketahui”.9

Melihat ketiga fungsi pemakaian gelar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gelar ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada sesuatu yang dianggap paling dihormati, dihargai dan mendapatkan tempat yang paling tinggi

6 Lih. Ibid., hl. 431.

7 N. Siahaan B.A., Sedjarah Kebudajaan Batak: Suatu Studi Tentang Suku Batak

Toba-Angkola-Mandailing-Simelengun-Pakpak Dairi-Karo (Medan: C.V. Napitupulu & Sons, 1964), hl.30

8Ibid., hl. 42

9 Sering kesalahan arti terjadi di dalam mendefinisikan antara leluhur dengan Tuhan. Dalam

Ompu i |36

dihadapan masyarakat, baik dalam bentuk posisi silsilah, jabatan (baca: raja) dan otoritas. Maka dari itu, ketika ketiga definisi ini dikaitkan dengan Nommensen, yang merujuk kepada Ephorus HKBP, pertanyaan mendasar adalah dimanakah posisi gelar Ompu i Nommensen tersebut, mengingat latar belakang Nommensen yang merupakan seorang non-pribumi, namun dapat diberikan gelar Ompu i oleh masyarakat Batak (baca: pengikut)? Pertanyaan ini akan membuka posisi penting atau kedudukan Nommensen dalam bentuk relasi kuasa.

Dalam fenomena pemakaian gelar Ompu i, Nommensen sering dikaitkan atau disandingkan dengan Raja Singamangaraja. Hal ini terlihat dari beberapa ahli sejarah yang mengaitkan kedua orang tersebut, misal salah satunya Van den End yang mengungkapkan bahwa dengan pemakaian gelar tersebut maka Nommensen sendiri dapat disandingkan dengan Raja Singamangaraja.10 Sedikit berbeda dengan Van den End, menurut PTD Sihombing dalam bukunya Tuan Manullang (2008), gelar Ompu i yang ada di Nommensen merupakan gelar yang dialihkan dari Raja Singamangaraja XII sepeninggalan dirinya. Gelar kehormatan ini dialihkan atas kebaikan dan kelembutan hati Nommensen oleh pengikutnya.11 Lain halnya dengan pengakuan Ds. K. Sitompul yang merupakan seorang Pendeta HKBP seperti yang dicatat oleh Bonar Sidjabat, gelar Ompu i yang digunakan oleh Nommensen memanglah dahulu digunakan oleh Singamangaraja. Dan catatan tersebut melepaskan unsur religius dari gelar tersebut dengan hanya melihat secara

10 Van den End, Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

1999), hl. 186

11 Dr. PTD Sihombing, Tuan Manullang (Humbang: Albert-Orem Ministry, 2008), hl.