KEMISKINAN DAN KRITIK ATAS

GLOBALISME NEO-LIBERAL

KEMISKINAN DAN KRITIK ATAS GLOBALISME NEO-LIBERAL Zakiyuddin Baidhawy

Edior: Fakih Nabhan

Cetakan Pertama: Oktober 2015 16 x 23,5 cm; vi+164 hlm. Penerbit:

LP2M-Press,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga Email: lp2miainsalatiga@gmail.com

ISBN 978-602-73757-1-0

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Sudah beberapa tahun yang lalu, niat untuk menulis buku tentang kritik atas globalisme model neo-liberal, dan pemikiran alternatif untuk mengatasi kebuntuan ideologi ini dalam meng hasil kan tatanan dunia berkeadilan, muncul. Akhirnya niat itu kesam paian juga berkat pergumulan pemikir-an ypemikir-ang semakin mendorong niat itu untuk direalisasikpemikir-an.

Ini tidak lain beranjak dari kegelisahan yang tidak lagi kuasa di-pendam. Melalui berbagai forum kaum muda Muhammadiyah yang meng organisir diri secara informal dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, penulis dapat merampungkan buku ini. Karena itu, kuhaturkan banyak terima kasih atas sumbang pikir dan dialog yang mengalir dari teman-teman penulis, baik melalui obrolan ringan, tatap muka, via email, facebook, seminar, workshop dan jaringan. Mereka yang berjasa telah memperkaya pemikiran penulis adalah: teman-teman di Solo; Norma, Sarbini, Jinan, Dewi, Helmi, Almuntaqa, Farid, M. Ali, Syifaul, Yusuf, Mahmud, Shalahuddin, Imun, Fattah, Yayah, Thoyibi, dan Abdullah Aly, dll; teman-teman Jogja: Zuly Qodir, Budi Asyhari, Wiyadi, Beni Setiawan, Kunny, Maya, Mitha, Elis, Subkhi Ridho, Dani Muhtada, Muqowim, Nurwanto, Asep PB, Irvan Mawardi, Fauzi Fashri dll; teman-teman di Jawa Timur: Pradana Boy, Choirul Mahfud, Siddiq

Notonegoro, Aji, Biyanto, Sufiyanto, Cholid, dll; teman-teman di Jakarta:

Moeslim Abdurrahman, Fuad Fanani, Fajar, Said Ramadhan, Ayu, Ninik Annisa, Najib Burhani, Tuti Alawiyah, Alfa Amirrachman, David Alka, Raja Juli, Joko Sustanto, Sarah Muwahidah, dll; teman-teman kerja

di Salatiga, Tomo, Saerozi, Baehaqi, Miftahuddin, Adang Kuswaya,

Hammam, Irfan Helmy, Agus Suaidi, Nafis, Abdul Aziz, Mochlasin,

Mukti Ali, Farkhani, Noormalihah, dll. Semoga Allah berkenan memberi balasan terbaik atas kontribusi mereka.

Akhirnya, penulis juga sangat berterima kasih atas pengorbanan waktu dan kesetiaan dari istri tercinta Nur, dan anak-anakku Nadia dan Azca, yang dari hari ke hari, waktu ke waktu, bersama membangun se-mangat “berjuang”. Dan penulis berharap buku ini memberi manfaat bagi mereka yang membacanya, mendiskusikannya, lebih-lebih mewu-jud kannya dalam aksi dan gerakan pemihakan kepada mereka yang dhuafa

dan mustadh`afin. Amin.

Omah Nderes, Soditan, Sukoharjo 10 Februari 2015

DAFTAR ISI

Prakata ...iii

Daftar Isi ... v

Pendahuluan ... 1

BAB I GLOBALISASI MELIPATGANDAKAN

KEMISKINAN DAN PEMISKINAN ...11 A. Kilas Balik Globalisasi ... 11 B. Beberapa Perspektif Globalisasi ... 13

C. Rahwana Globalisasi: Massifikasi Kemiskin an

versus Janji Kemakmuran ... 18

BAB II ARTI DAN FENOMENA KEMISKINAN

GLOBAL ... 57 A. Teori tentang Kemiskinan ... 57 B. Perspektif Islam tentang Kemiskinan Kontemporer ... 63 C. Tiga Dimensi Kemiskinan ... 73

D. Mustadh`afin Kontemporer: Bukan Sekadar Penerima

Zakat ... 75

BAB III VISI BARU KEBERPIHAKAN ... 82 A. Mempertegas Visi Keberpihakan: al-Maun

B. Mencerdaskan visi al-Takathur: “Kapitalisasi” untuk Pemihakan ... 89

C. Ummah wasath: Pejuang Keadilan dan Kemanusiaan .. 91 D. Pendekatan Berbasis maqasid al-syariah ... 93

BAB IV VISI KEPEMIMPINAN

PROFETIK-TRANSFORMATIF AL-MAUN ...106 A. Wahyu Transformatif: Sebuah Ancangan ... 107 B. Model Kepemimpinan ... 111

BAB V PENDIDIKAN AL-MAUN: PENYADARAN

DAN POLITIK KEBERPIHAKAN ...134 A. Baldah Thayyibah: Merevitalisasi Peran Komplementer Negara ... 135

C. Keluarga Sakinah: Menggerakkan Kepedu li an dari Lingkup Terkecil ... 147

Daftar Pustaka ...157

Globalisasi memang tak terelakkan sebagai akibat langsung perkem-bangan teknologi komunikasi, informasi, transportasi yang memper-cepat hubungan antar manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Globalisasi di satu sisi berjasa membuat hidup manusia lebih ber ke majuan, progresif; di sisi lain globalisasi juga bertanggung jawab telah membuat kehidupan sebagian umat manusia lebih menderita. Bila kemajuan merupakan tujuan dari globalisasi, para penentangnya meman dang telah mengalami kegagalan kolosal. Kekuatan-kekuatan pasar dan birokrasi internasional telah mendikte aturan-aturan dengan akibat-akibatnya yang telah terbukti di seputar kita.

Setelah krisis dan devaluasi dialami Mexico pada 1994-1995, separuh penduduk Mexico jatuh di bawah garis kemiskinan. Mulai pertengahan 1997, negara-negara macan Asia baru bergelimpangan ditimpa krisis ekonomi. Dalam satu dekade terakhir, kemiskinan mendera bangsa Indonesia. Jumlah bunuh diri di Korea dan Thailand meningkat tajam karena para pekerja tidak mempunyai harapan bagi diri mereka sendiri dan keluarganya. Di Rusia, harapan hidup kaum lelaki merosot tujuh tahun hanya dalam satu dekade, suatu peristiwa yang jarang didengar pada abad 20.

Pertumbuhan spekulasi finansial makin tidak terkontrol di

pasar-pasar yang sedang bangkit. Ini membawa pada bencana bagi kebanyak-an penduduk di negara-negara terdampak. Warga negara dkebanyak-an pemerintah kadang-kadang bermanfaat bagi penggerak utama globalisasi. Warga

negara tanpa disadari dipaksa membayar pajak untuk pemberian jaminan (bail-out) kepada IMF, yang pada akhirnya kebanyakan pajak itu tidak ber-kontribusi bagi mereka yang menderita, tetapi justru dimanfaatkan oleh para spekulator yang menyebabkan krisis. Warga negara lebih jauh di-wajibkan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan swasta yang seram pang an, perusahaan-perusahaan yang sudah jelas-jelas gagal, se perti kegagalan tabungan dan pinjaman di Amerika Serikat, Kredit Lyonnais di Perancis, dan bank-bank serta perusahaan-perusahaan raksasa di Jepang.

Ketika Manajemen Kapital Jangka Panjang hedge fund swasta di Amerika Serikat akhir-akhir ini guncang setelah meminjam ratusan kali dari basis kapital awalnya, the Federal Reserve New York mengkoordinasi bail-out dana yang wajib dibayarkan oleh bank-bank karena takut jika kegagalan ini dapat mendestabilisasi keseluruhan ekonomi global.

Apa yang dipaparkan di muka menggambarkan bahwa globalisasi menciptakan lebih banyak pecundang dari pada pemenang, dan tak se orang pun punya rencana untuk menjadi pecundang. Orang-orang yang tidak akan pernah bertemu ditempatkan dalam suatu persaingan langsung, seperti halnya “setiap manusia adalah musuh bagi yang lainnya”, mengutip Thomas Hobbes. Persaingan semacam ini menciptakan apa yang sekarang disebut sebagai race to the bottom dan telah menghancurkan standar-standar pekerjaan dan lingkungan hidup seiring negara-negara mem buka laju investasi asing secara langsung. Semua ini membiarkan kebebasan modal untuk melintas batas, sementara kaum pekerja atau buruh berakar dan tidak dapat bergerak secara bebas.

Persaingan bebas membiarkan modal transnasional lari dari tang-gung jawab pajak hampir secara menyeluruh. Menurut kantor akuntan pemerintah Amerika Serikat, tiga perempat perusahaan-perusahaan asing di negara ini tidak membayar pajak sama sekali. Di Eropa, pajak perusahaan memberi kontribusi kurang dari sepertiga pendapatan negara. Di AS hanya 17% pendapatan negara diperoleh dari mereka. Tidak adanya pajak modal membuat proteksi sosial jauh lebih sulit di-berikan karena pemerintah kemudian mengambil pajak upah, gaji, dan konsumsi lebih besar sehingga warga negara mengalami kerugian.

sumber daya alam kerusakan lingkungan. Secara sistematis persaing-an telah memarjinalkpersaing-an biaya-biaya lingkungpersaing-an dpersaing-an sosial. Globalisasi ekonomi dalam bentuknya yang sekarang bukanlah suatu kecelakaan. Meskipun teknologi membuatnya menjadi mungkin, globalisasi ekonomi secara sengaja didesain oleh ekonom-ekonom dan pemerintah-peme-rintah neo-liberal, institusi-institusi keuangan internasional (IFIs), kor-porasi dan para pemimpin perbankan. Bertindak atas nama kepen tingan kelompok paling minoritas, sistem ini telah menyebabkan penderitaan mayoritas. Penderitaan dan kesengsaraan sosial telah tampak ke per-mukaan sebagai akibat langsung globalisasi yang pada akhirnya juga me mukul kelompok paling minoritas itu sendiri. Kesalahan besar pada penganjur globalisasi adalah ketidakmampuan mereka menjamin proteksi jangka panjang bagi sistem yang dapat terus menerus melimpahkan ke-kuasaan dan keuntungan.

Para pembuat keputusan harus mengakui bahwa model globalisasi semacam ini hanya akan menghasilkan dan melipat gandakan kemiskinan,

pemiskinan, marjinalisasi, dan konflik sosial. Tantangannya adalah

bagai-mana kita bisa menghapus ideologi yang sedang berkuasa sehingga globalisasi neo-liberal disumbat, dan keuntungannya dapat melimpah kepada semua warga dunia. Ini bukan realitas tetapi doktrin, sesuatu yang sedikit di bawah agama.

Lebih jauh, karena globalisasi lebih menggambarkan masalah eko-nomi, dan karena itu kekuatan sosial dari warga negara, komunitas, dan negara-bangsa secara simultan terus mengalami penurunan kapasitas untuk melindungi diri mereka sendiri dari serangan gencar pasar, ada kebutuhan mendesak untuk mem ber dayakan warga negara, komunitas dan negara sembari mengupayakan pelembagaan aturan-aturan demo-kratis dan berkeadilan pada tingkat internasional.

Legitimasi dan otoritas mereka telah meminggirkan semua suara yang lain. Peminggiran dari proses pengambilan keputusan tidak kurang pen ting nya dibandingkan dengan peminggiran dari keuntungan-ke-untungan material dan perlu diuji kembali jika solidaritas di dalam dan antara bangsa-bangsa hendak diperbaiki demi dunia yang lebih baik dan manusiawi.

Kini Amerika Serikat jatuh dalam krisis kepercayaan dan krisis

finansial, kemudian diikuti oleh negara-negara maju lainnya di Eropa

dan menyebarkan ancaman krisis kepada seluruh bagian dunia ini. Skandal kredit macet perumahan, skandal Madoff, runtuhnya perusa-haan-perusahaan transnasional raksasa, merupakan tengara kegagalan globalisasi ala neo-liberal. Inilah peluang bagi ideologi-ideologi alternatif untuk maju dan menawarkan sebuah dunia lain yang mungkin, another worlds are possible.

Kehadiran buku ini merupakan satu upaya bagaimana kita bisa memandang dunia global yang penuh dengan ketidakadilan ini dengan kritik radikal, dan semangat menyajikan berbagai kemungkinan yang dapat memberikan pilihan lain di tengah-tengah pemaksaan oleh rejim hegemoni dan homogenisasi itu. Alternatif apa pun akan bermakna ketika kita menyadarinya bukan semata sebagai state of mind, namun lebih dari itu dapat dimanifestasikan ke dalam aksi-aksi dan praksis sosial yang membumi. Seperti kata pepatah, menyalakan lilin sekecil apa pun adalah lebih baik daripada mengumpat dalam kegelapan. Dalam kegelapan dan ke-tidakadilan globalisasi itu, kita perlu melakukan dua hal: bicara lantang dan mempertajam wacana akan kebangkrutan globalisasi model neo-liberalisme, dan menawarkan diskursus baru dan lain yang menge de-pankan keadilan sosial dan kesejahteraan; dan memperbanyak aksi dan gerakan sosial yang membela harkat dan martabat penduduk dunia yang terpinggirkan dan termarjinalisasi sebagai akibat ketimpangan dan ke-senjangan yang menyakitkan mata kepala dan mata batin kemanusiaan kita.

pelipatgandaan kemiskinan dan pemiskinan. Ketidakadilan global se-macam ini sepertinya merupakan representasi kontemporer dari empat gembong kriminal yang pernah diilustrasikan oleh al-Quran: Qarun, Fir`aun, Haman, dan Samiri.

Qorun adalah wajah dari rejim neo-liberalisme yang merupakan corong dari kekuatan-kekuatan ekonomi global hegemonik dan me-nindas banyak penduduk dunia. Lembaga-lembaga keuangan global (IFIs) yang siap mengucurkan dana bantuan dalam skema jeratan hutang dan bunganya yang mencekik.

Fir`aun adalah gambaran penguasa-penguasa politik yang korup dan dipaksa korup untuk melahirkan sejumlah deregulasi-deregulasi yang memenangkan kepentingan-kepentingan kekuatan-kekuatan ekonomi global di atas, melalui forum-forum pertemuan atau konferensi tingkat tinggi kepala-kepala negara; juga rezim-rezim nasional dan lokal yang diperalat untuk mendahulukan kepentingan mereka dengan tumbal ke-pentingan rakyat dan kemaslahatan publik umumnya. Mereka ialah pe-nguasa ”penyembelih” yang kemaruk harta/uang walau harus meng-khianati amanah rakyat yang telah memilihnya.

Haman merupakan kaum intelektual ”begundal” dan teknokrat tukang yang digaji besar dan diberi kedudukan terhormat oleh para Qarun dan Fir`aun globalisasi neo-liberal. Tugas suci mereka adalah

mem buat rasionalisasi dan justifikasi atas segala kepentingan dan

ke-bijakan yang menguntungkan rezim ekonomi dan penguasa global itu. Mereka juga menciptakan teori-teori ekonomi dan pembangunan yang melegitimasi perampasan, perampokan, pencurian atas aset-aset negara-negara di dunia, menindas warga negara-negaranya, dan mengeruk keuntungan sebesar-besar di atas penderitaan penduduk dunia lainnya. Karakter kaum intelektual dan teknokrat tukang ini mudah dikenali: mereka suka mem-buat penyataan dukungan atas kebijakan penguasanya yang sudah pasti menyesengsarakan rakyatnya; kerja intelektual dan teknokrasinya ialah melanggengkan kemiskinan dan pemiskinan.

Samiri adalah kaum agamawan ”bandit” yang cenderung pro status quo. Mereka suka berdalil, mengutip firman-firman suci namun tujuan-nya untuk memanipulasi doktrin-doktrin dan hukum-hukum agama untuk eksploitasi terhadap kaum fakir miskin dan mustadh`afin.

dari Qarun, Fir`aun dan Haman globalisasi neo-liberal yang menjadi patronnya. Inilah tipikal agamawan candu, sebagaimana disitir oleh Karl Marx, agama adalah opium bagi masyarakat karena ia meninabobokan mereka dalam kesadaran palsu dan membuat mereka lemah, letih dan lesu gairahnya untuk bangkit melawan kemiskinan, pemiskinan dan pe-nindasan.

Bab II menghadirkan upaya untuk memahami fakta dan realitas kemiskinan yang makin kompleks. Dalam bab ini kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi multidimensi dan multiaspek yang mencakup antara lain: Pertama, kemiskinan karitas, yaitu kelangkaan dalam meme-nuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs), pendapatan pribadi, akses

kesejahteraan publik, aset fisik (physical capital termasuk tanah dan kepe-milikan materi, kesehatan), aset lingkungan seperti pepohonan, hutan, air, dan produk-produk non kayu-kayuan. Kedua, kemiskinan kapasitas, yaitu ketidakpastian harapan dan masa depan disebabkan mereka miskin dalam hal pendidikan, life skill, training, kekuatan bekerja. Ketiga, kemiskinan otoritas, yakni ketidakberdayaan yang mencakup mar ji-nalisasi sosial, marjiji-nalisasi partisipasi, marjiji-nalisasi hak-hak asasi, dan

marjinalisasi perlindungan hukum. Karena definisi kemiskinan

meng-alami perluasan dan kompleksitasnya semakin rumit, maka upaya-upaya pemberdayaannya pun perlu dilakukan secara kompehensif. Mem-perlakukan fakir miskin hanya sebatas sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sudahlah usang. Karena pemahaman ini sering menjerumuskan distribusi zakat dalam kerangka karitatif, sekali pakai habis, dan tidak pernah dapat mengentaskan kaum miskin dan papa dapat meningkatkan kelayakan dan kesejahteraan mereka sendiri.

Upaya-upaya pemberdayaan komprehensif dan simultan membu-tuhkan visi keberpihakan yang lugas dan bernas. Karena itu Bab III me-na warkan kerangka pemahaman baru yang komprehensif dan simultan mengenai pandangan, aksi dan gerakan keberpihakan kepada kaum miskin dan mustadh`afin. Inilah visi keberpihakan al-Maun, suatu ma-nifes to option for the poors. Upaya ini diiringi dengan visi kapitalisasi yang cerdas, yakni al-takathur yang bertujuan untuk mengembangkan filantropi sosial-keagamaan, bukan untuk tujuan kapitalisasi dan ambil untung itu sendiri. Agen dari pembumian wahyu transformatif yang tegas visi

mem-persiapkan diri sebagai pejuang keadilan dan kemanusiaan (ummah wasath).

Dalam bab ini dibahas pula tentang alternatif untuk memahami kemiskinan dan upaya pengentasannya yang mencermin keberpihakan itu. Yaitu menawarkan pendekatan berbasis maqashid al-syariah meliputi: pendekatan kesadaran religius yang profetik-transformatif, pendekatan pro kehidupan, pendekatan pro penguatan akal, pengetahuan dan pen-didikan, pendekatan pro keluarga dan keturunan yang sejahtera dan bahagia, pendekatan pendapatan dan kekayaan, serta pendekatan ling-kungan.

Untuk mengimplementasikan visi keberpihakan pada tingkat paksis sosial, kepemimpinan merupakan keniscayaan tak terelakkan. Kerangka

ini dilandasi paham teologis yang memaknai kitab suci, firman/kalam

Terakhir, pendidikan pada akhirnya merupakan salah satu upaya kultural yang perlu ditempuh untuk menjawab tantangan-tantangan glo-balisme itu dan akibat-akibatnya yang negatif dan menindas. Pendidikan di sini tentu saja bukan pendidikan dalam pengertian biasanya. Ia me-rupakan pendidikan penyadaran kepada semua tingkatan, baik pada negara, komunitas maupun keluarga akan bahaya globalisme. Pendi-dikan ini juga membangkitkan semangat keberpihakan atas mereka yang menjadi korban pemiskinan dan penindasan struktural baik oleh agen-agen kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik global yang ber-kolaborasi dalam neo-liberalisme. Penyadaran kepada negara ber tujuan untuk mengembalikan dan memberdayakan perannya dalam melaku-kan intervensi ketika ketidakadilan terjadi. Ketika pasar yang dipercaya oleh neo-liberalism sebagai petugas alokasi dan distribusi sumber daya, gagal memenuhi janji-janji keadilan dan kesejahteraan bagi kebanyak-an warga negara. Negara perlu melakukkebanyak-an perkebanyak-an dkebanyak-an tkebanyak-anggung jawab komplementer atas pasar agar menjadi lokus persaingan sempurna (bukan persaingan bebas). Kala pasar tidak lagi menjamin distribusi ke-kayaan dan pendapatan secara adil, negara campur tangan menjadi agen redistributor bagi semua warga negara. Negara juga memiliki peran dalam mengelola kepemilikan publik dan hajat hidup orang banyak, serta peran regulator yang menjaga performa tatanan kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

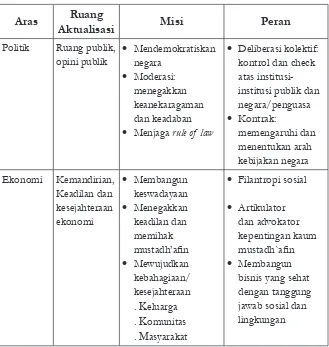

Pada tingkat komunitas, pendidikan penyadaran dan keberpihak-an dimaksudkkeberpihak-an untuk membkeberpihak-angkitkkeberpihak-an daulat komunitas/masyarakat guna melakukan fungsi-fungsi civil society pada aras politik, ekonomi mau-pun kebudayaan. Pada aras politik, komunitas/masyarakat perlu di-pahamkan bahwa mereka mengemban tanggung jawab menciptakan ruang publik dalam rangka mendemokratiskan negara, mengkristal kan opini publik sebagai alat check and control atas kebijakan-kebijakan negara bagi warga negaranya. Pada aras ekonomi, komunitas/masyarakat niscaya untuk disadarkan bahwa mereka mempunyai kewajiban bersama untuk membangun kemandirian, keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Bila negara gagal, komunitas/masyarakat sipil dapat menopang kehi-dupannya dari keswadayaan, menegakkan keadilan dan kesejahteraan

melalui filantropi sosial dan keagamaan. Pada aras kultural, pendidikan

intelektual dan moral kepada kekuatan-kekuatan dalam komunitas/ masyarakat untuk mampu membuat counter hegemoni atas negara. Pen-cerahan intelektual dan moral merupakan modal untuk menjalankan aksi dan gerakan perlawanan pada negara, ketika negara gagal (failed state) dan pemerintahan tidak memerintah (governless) untuk memenuhi amanah keadilan dan kesejahteraan bagi warganya.

Adapun pada tingkat keluarga, pendidikan penyadaran dan keber-pihakan ialah usaha untuk mengarahkan dan membimbing keluarga untuk memahami pentingnya gaya hidup sederhana sebagai budaya tandingan atas konsumtivisme dan konsumerisme yang menjadi watak globalisasi neo-liberal. Gaya hidup sederhana dapat menyelamatkan keluarga dari rayuan dan godaan hedonisme dan ketamakan yang me-rupakan titik awal kehancuran peradaban kemanusiaan. Gaya hidup sederhana juga membentengi keluarga dari perilaku konsumsi yang cen-derung tidak rasional (hanya memenuhi keinginan tanpa batas) dan tidak ramah lingkungan.

Akhirnya, upaya-upaya untuk memahami realitas kemiskinan, pe-miskinan, penindasan, marjinalisasi, harus terus-menerus diper barui

me lalui refleksi, semacam gerak antara wacana kritis dan aksi nyata.

Kaum intelektual dan para aktivis jangan terjebak pada kesibukan masing-masing. Ibarat gayung bersambut, keduanya perlu bersinergi:

kaum intelektual melakukan refleksi terhadap realitas dan aksi-aksi yang dilakukan para aktivis; para aktivis mempertimbangkan refleksi itu untuk

perbaikan dan transformasi aksi-aksi mereka. Jika dua pihak ini be

kerja-sama, refleksi atas semua wacana dan praksis sosial niscaya

A. KILAS BALIK GLOBALISASI

Globalisasi adalah seperangkat proses pertautan dan integrasi ekonomi, politik dan kultural, baik pada tingkat global maupun regional. Kekuatan-kekuatan dan peristiwa-peristiwa yang meng antarkan ke arah globalisasi dapat ditelusuri jauh ke belakang sejak 1492 SM ketika orang-orang mulai menghubungkan lokasi-lokasi yang tersebar di dunia ini ke dalam suatu sistem komunikasi, migrasi dan interkoneksi yang makin luas. Pembentukan sistem-sistem interaksi antara global dan lokal ini men jadi kekuatan pengendali utama dalam sejarah dunia (Imade, 2003). Perspektif sejarah melihat globalisasi memiliki hubungan dengan sejarah sosial dan ekonomi relasi internasional, dan khususnya dengan sejarah periode-periode awal pertumbuhan pesat dalam perdagangan, investasi, komunikasi dan pengaruh in ter nasional (Rothschild, 1999:2). Ledakan ekspor investasi pada 1860-an dan awal abad 20 hanyalah dua dari contoh-contoh dramatis. Peristiwa-peristiwa dan kekuatan-ke-kuatan utama lain yang membentuk globalisasi sehingga memberikan impak terhadap sejarah global dapat digambarkan sebagai berikut. Pada 325 M Chandragupta Maurya, seorang Budha memicu revolusi globa-lisasi kali pertama dengan menggabungkan kekuatan perluasan agama dunia, ekonomi perdagangan, dan pasukan-pasukan penjajah unuk kali pertamanya menghubungkan kawasan Mediterania, Persia, India dan Asia Tengah. Antara 650-850 M, Islam ikut mengglobal dengan melakukan

BAB

ekspansi dari Mediterania Barat hingga India. Pada 1492, Christoper Columbus dan pada 1498 Vasco da Gama memulai navigasinya menge-lilingi dunia melalui jalan air dalam rangka menghubungkan dunia ini. Yang pertama diduga menemukan Amerika dan yang terakhir me-nemukan jalur menuju India. Penemuan ini merupakan satu tahapan bagi persaingan-persaingan imperialisme yang meliputi negara-negara kapitalis maju antara abad 17 dan 19. Kesalingkaitan ini juga membuka jalan bagi perdagangan budak yang segera diikuti mercantilisme pada 1650. Hingga 1648, kekuatan penjajah menciptakan sistem negara modern yang dimulai oleh pakta Westphalia.

Karya monumental Adam Smith The Wealth of Nation menyingkap era baru fundamentalisme pasar di Eropa. Dalam karya itu, Smith meng-gunakan invisible hand sebagai istilah yang merujuk pada sistem per-dagangan bebas dan cepat berkembang pada masa itu. Karya ini terus mempengaruhi pemikiran lain tentang prinsip-prinsip dan gagasan ekonomi. Antara 1867 dan 1871, mekanisme yang melahirkan Uni Eropa telah mulai muncul. Perjuangan kekuasaan dan persaingan ekonomi telah menghasilkan terpecah-pecahnya Afrika berdasarkan Konferensi Berlin pada 1885. Krisis ekonomi dan kontradiksi berkaitan dengan perjuangan-perjuangan antara negara imperialis membawa pada

ber-bagai konflik di dunia, secara lebih khusus melahirkan Depresi Besar

pada 1930-an. Negara bangsa-negara bangsa menarik diri dari pasar internasional yang telah menyebabkan penderitaan tak terperikan dalam bentuk kemiskinan dan pengangguran. Akibat-akibat kumulatif dari per saingan dan kontradiksi dalam kapitalisme ini telah memukul seluruh bagian dunia. Ini dapat menjelaskan terjadinya Perang Dunia I pada 1914 dan Perang Dunia II pada 1935. Liga Bangsa-bangsa, yang didirikan pada pasca PD I dan bermaksud untuk mencegah perang di masa depan, tidak memberi banyak harapan ketika ia gagal menghenti-kan PD II dan kemudian diganti menjadi Persyarikatan Bangsa-Bangsa pada 1945.

wilayah-wilayah jajahan, yang secara bertahap membebaskan koloni Eropa di Asia dan Afrika (Schraeder, 2000: 131).

Untuk mengatasi krisis, akhirnya negara-negara memutuskan untuk membangun dan memperkuat ikatan-ikatan internasional pasca PD II yang meletakkan kerangka kerja bagi Sistem Bretton Woods. Hasil per-temuan itu memperkuat globalisasi yang kemudian melahirkan berbagai lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1989, demokrasi ditengarai se-bagai pemenang atas komunisme (Fukuyama, 1992). Globalisasi meng-ibahkan sayapnya secara penuh tanpa ada perlawanan. Peristiwa-peris-tiwa tersebut, bersamaan dengan revolusi industri, meraih puncak ke jayaan hingga kini. Paparan singkat di muka menunjukkan bahwa globalisasi sudah melakukan perjalanan panjang. Ia tetap survive, se buah fenomena global sejati dan akhir sejarah yang menyimbolkan ke me-nangan kapitalisme atas komunisme.

Putaran globalisasi mengalami percepatan pada 1980-an dan 1990-an seiring deng1990-an berbagai upaya pemerintah-pemerintah di m1990-anapun untuk mengurangi hambatan-hambatan kebijaksanaan yang mengha-langi perdagangan dan investasi internasional. Terbuka terhadap dunia luar menjadi bagian dari perubahan yang umum terjadi menuju ke per-cayaan lebih besar kepada pasar dan perusahaan-perusahaan swasta, bersamaan dengan banyak negara, khususnya negara-negara berkembang dan sosialis, mulai yakin bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah di bidang ekonomi gagal menghasilkan capaian-capaian pembangunan yang diinginkan. Sebagaimana terjadi pada abad 19, putaran globalisasi didorong oleh kemajuan teknologi yang telah mengurangi biaya trans-portasi dan komunikasi antara negara-negara. Penurunan secara drastis biaya telekomunikasi dan biaya proses, penyebaran dan transmisi infor-masi, membuatnya sangat mudah untuk me lakukan kontak-kontak dan kerjasama bisnis di seluruh dunia, untuk mengkoordinasi operasi di lokasi-lokasi yang sangat ber jauhan, dan untuk memperdagangkan jasa yang sebelumnya tidak dapat diperjualbelikan secara internasional.

B. BEBERAPA PERSPEKTIF GLOBALISASI

me-nyerupai agama sipil. Di millenium ketiga ini, hakikat dan dampak globalisasi terus diperbincangkan secara mendalam dan luas di sejumlah kalangan ekonom. Kontroversi terus mengitari perbincangan yang belum habis-habisnya mengenai globalisasi, apakah kekuatan-kekuatan pasar yang bebas dan tak terkekang itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan atau keseimbangan pendapatan negara-negara di seluruh dunia. Para penganjur globalisasi yakin bahwa globalisasi mempromo-sikan pertukaran informasi, membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang kebudayaan-kebudayaan lain, meningkatkan standar hidup, me naikkan daya beli, sangat khusus di Barat, dan membiarkan demokrasi menjadi pemenang atas komunisme. Sementara itu, para pe-nentang globalisasi, yang sering memprotes pertemuan-pertemuan WTO di manapun diselenggarakan, menyatakan ke untungan negara-negara Barat diperoleh dari memeras negara-negara berkembang. Mereka me-mandang globalisasi sama halnya dengan imperialisme baru dan tidak segan-segan mendorong perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional untuk memindahkan pabrik-pabrik mereka ke negara-negara dengan upah buruh termurah dan hukum-hukum lingkungan ter-lemah (Summers, 1999). Lebih lanjut mereka percaya bahwa bahkan di negara-negara maju sekalipun, tak seorangpun menjadi pemenang. Kebebasan yang diberikan globalisasi membawa kepada makin tingginya ketidaknyamanan di tempat-tempat kerja. Para buruh tidak terampil selalu dihantui ketakutan-ketakutan tak ber ke sudahan akibat ancaman perusahaan-perusahaan yang dengan gampang memindahkan basis pro-duksi ke negara yang ekonomi perupahannya sangat murah.

ketidakadilan yang disebabkan globalisasi. Misalnya, para penjaga budaya merasa bahwa kebudayaan dan identitas-identitas nasional berada dalam ancaman permanen karena penyebarluasan internet, TV satelit, jaringan media internasional, dan perjalanan individu yang makin meningkat. Kaum demokrat memandang perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) menjadi lebih berkuasa dan berpengaruh daripada pemerintah-an ypemerintah-ang dipilih secara demokratis. Kelompok ekologis spemerintah-angat khawatir dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang menyebabkan degradasi lingkungan. Para aktivis HAM terancam kehilangan kebebasan karena kekuasaan korporasi yang menggurita. Para pedagang kecil, pedagang tradisional di pasar-pasar kecil menangis kehilangan pasar mereka karena direbut oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan kata lain, ke-banyakan penduduk dunia ini merasa terkucilkan dari keuntungan-ke-untungan globalisasi.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana globalisasi pada dataran fakta telah menciptakan tragedi kemanusiaan berupa kelangkaan, ke-tidakpastian, dan ketidakberdayaan penduduk dunia, kita memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu beberapa sudut pandang tentang globalisasi. Melalui sudut pandang itu kita bisa memastikan apakah globalisasi berhasil menciptakan kemakmuran atau sebaliknya kehan-curan bagi penduduk planet bumi ini.

Globalisasi sebagai sebuah istilah dan konsep kadang-kadang mem bingungkan karena terus diperdebatkan dan selalu terbuka atas beragam interpretasi dan makna. Globalisasi di mata para sarjana, kaum terpelajar, dan para pengambil keputusan adalah sebuah proses, sistem, kekuatan, masa, atau bahkan revolusi (Dierks, 2001). Sebagian lain mem pergunakan istilah ini dapat dipertukarkan dengan interna sionali-sasi, liberalisionali-sasi, universalisionali-sasi, dan westernisasi (Axford, 1995). Jadi, ada berbagai perspektif yang saling bersaing.

Mendefinisikan globalisasi bukan persoalan mudah karena sebagai

jauh memperluas definisi globalsiasi menjadi lima komponen yang

saling berkaitan namun dapat dibedakan secara jelas:

1) meningkatnya kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan untuk memikirkan, merencanakan, dan berinvestasi demi masa depan dengan mempertimbangkan pasar-pasar dan peluang-peluang di se luruh dunia;

2) tumbuhnya komunikasi internasional yang mudah dan murah dengan internet sebagai aspek terdepan;

3) kecenderungan menuju integrasi ekonomi lebih erat yang ber-akibat pada kurang pentingnya batasan-batasan politik, dan kecen-derungan ini sebagian dipicu oleh dua kecenkecen-derungan di muka, namun yang lebih kuat oleh kebijakan-kebijakan resmi yang ber-tujuan untuk liberalisasi perdagangan dan investasi;

4) perkembangan signifikan isu-isu dan problem-problem yang

me-lam paui batasan-batasan nasional dan mendorong terbentuknya tindakan bersama secara internasional; dan

5) kecenderungan menuju keseragaman atau harmonisasi di mana norma, standar, nilai, aturan, dan praktik-praktik dimaknai dan di-perkuat dengan mempertimbangkan kawasan-kawasan atau dunia secara menyeluruh, daripada di dalam ikatan-ikatan negara-bangsa.

Kita dapat membagi paparan tentang globalisasi secara jelas ke dalam tiga teori dominan yang menyediakan suatu titik berangkat untuk memahami globalisasi. Pertama, mazhab realisme. Niccolo Machiavelli dipandang sebagai representasi tradisi realis. Ia mene kankan pada “apa yang senyatanya” sebagai lawan dari “apa yang seharusnya”. Penekanan ini memiliki pengaruh mendalam terhadap para penulis lain sezaman-nya. Tiga asumsi dasar dari mazhab ini antara lain: negara-negara adalah aktor paling penting; mereka selalu mencari kekuasaan; mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara rasional, memperhitungkan biaya dan memperkirakan ke untungan (Viotti and Kauppi, tt.).

“mesin pertumbuhan” karena meningkatkan produktivitas dan pen-dapatan di negara-negara berkembang. Integrasi dalam ekonomi inter-nasional melalui perdagangan dimaksudkan untuk merangsang pertum-buhan, me nye barkan teknologi baru, membuka investasi, dan men-trans formasi praktik-praktik sosial-kultural tradisional yang tidak cocok dengan etos pasar (Baylis and Smith, 2001). Mereka juga percaya bahwa masyarakat internasional yang diatur secara hukum dapat muncul tanpa adanya suatu pemerintahan dunia, dan bahwa sumber-sumber utama kemiskinan adalah berasal dari internal masyarakat itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan, pendidikan dan sains, lemahnya aturan hukum, minimnya lembaga-lembaga yang melindungi kehidupan dan ke pemilikan penduduk dan menyediakan insentif bagi tindakan individu dan perusahaan, kurangnya perlengkapan modal, ketidakstabilan makro-ekonomi masif, dan pemerintahan predator. Problem serupa dapat me-lintasi batasan-batasan nasional dan menghalangi pasar globalisasi.

Melalui karyanya the Wealth of Nation (1776), Adam Smith mema-parkan sebuah teori bahwa perdagangan bebas tanpa batas meng-untungkan bagi sebuah negara. Ia menyatakan bahwa the invisible hand, dari pada kebijakan pemerintah, harus menentukan apa yang diimpor dan diekspor sebuah negara. Basis argumennya adalah premis tentang prinsip laissez faire. Salah satu penilaian paling berpengaruh tentang dilema pem bangunan di negara-negara terbelakang (LDCs) adalah karya W.W. Rostow. Menurutnya, sebagaimana negara maju di Utara, negara-negara terbelakang di Selatan harus mengalami serangkaian per ubahan dalam sistem sosioekonomi mereka untuk membangun dan melakukan indus trialisasi. Perubahan evolusioner disajikan oleh serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang harus dilalui oleh masyarakat

yang berada pada jalur pembangunan. Ia mengidentifikasi lima tahapan

Ketiga, mazhab Marxisme, yang sejak keruntuhan Uni Soviet di-pandang oleh banyak sarjana dan cendekiawan sebagai ideologi yang tidak lagi bermanfaat untuk menjawab persoalan-persoalan kon tem-porer. Namun, mazhab ini masih dapat eksis dan berguna untuk mem-perdebatkan kembali tentang kapitalisme dan semangat ekspansinya yang luar biasa serta kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalamnya dan telah menciptkaan sistem yang fatal bagi kehidupan banyak masyarakat dunia. Bagi teorisi Marxis dan non-Marxis, evolusi dan penyebaran ka pitalisme di seluruh dunia menjelaskan pertumbuhan kesenjangan antara negara-negara industri di Utara dan negara-negara terbelakang di Selatan. Para sarjana Marxis memandang kapitalisme serupa dengan imperialisme karena agar dirinya tetap survival, kapitalisme harus me-rambah ke mana pun, bersemayam di mana pun dan memapankan hubungan-hubungan di mana pun. Sembari membuat semuanya serupa dan homogen, kapitalisme terus memperdalam jurang-jurang pemisah antara inti, semi pinggiran, dan pinggiran. Senyampang menekankan

merger modal industri dan bank ke dalam modal finansial, ekspansi

ekspor modal, kapitalisme juga meningkatkan produksi di bidang per-senjataan dan militarisme.

Kaum Marxis karena itu, mempersoalkan bahwa gagasan-gagasan tentang konsumsi rendah, kelebihan produksi, dan kele bihan tabungan merupakan sumber utama dari ekspansi kapitalis demi survival dan akibatnya melahirkan krisis tak terelakkan dan metamorfosis menjadi sosialisme.

C. RAHWANA GLOBALISASI: MASSIFIKASI KEMISKIN-AN VERSUS JKEMISKIN-ANJI KEMAKMURKEMISKIN-AN

1. Qarun Globalisasi

Qarun adalah sahabat Nabi Musa yang sangat taat. Ketaatannya lambat laun namun pasti luntur dan berubah menjadi sosok penuh kejahatan, ketidakjujuran, pembangkangan. Ia menjadi simbol kekayaan yang digali dengan cara menggangsir, mengeksploitasi dan tidak segan-segan menindas orang-orang lemah dan papa. Pendapatan dan kekaya-an adalah hak mutlak pribadi dkekaya-an tidak ada kontribusi sosial di dalamya. Makmur atau hancur berlaku sesuai hukum siapa kuat dia menang, survival for the fittest.

Dalam konteks percaturan globalisasi, Qarun kontemporer adalah simbol yang mewujud diri dalam ideologi neo-liberalisme dan kaki tangan nya. Keyakinan-keyakinan neo-liberalisme meng garisbawahi bahwa: pasar harus bekerja secara bebas tanpa campur tangan negara; menekan pengeluaran upah dan melenyapkan hak-hak buruh; meng-hilangkan kontrol atas harga; mengurangi pemborosan anggaran negara dengan memangkas semua subsidi untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial (social safety net), dan pada saat yang sama subsidi besar-besaran diberikan kepada perusahaan trans-nasional (TNCs) dan perusahaan multitrans-nasional (MNCs) melalui tax holidays; mem percayai deregulasi ekonomi; privatisasi adalah jalan

me-nuju persaingan bebas yang dibungkus dengan efisiensi dan mengurangi

korupsi, meski kenyataannya terjadi konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal kebutuhan dasar mereka; dan mempetieskan paham tentang public goods dan solidaritas sosial dan menggantinya dengan tanggung jawab individual (Fakih, 2003). Globalisasi ekonomi neo-liberal memiliki kaki tangan yang kokoh antara lain IMF, Bank Dunia, WTO, dan globalisasi korporasi MNCs dan TNCs yang seluruhnya menjadi penganjur perdagangan bebas atau liberali sasi pasar.

Ancaman yang sangat jelas dari globalisasi ekonomi adalah bahwa liberalisasi berjasa melipatgandakan kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin. Liberalisasi perdagangan di sini adalah pembukaan batas-batas sehingga barang dan jasa dapat bergerak bebas melampaui batas tanpa hambatan-hambatan apa pun dari beban tarif maupun

dalam perdagangan komersial. Doktrin ini menjadi ajaran utama dalam Konsensus Washington. Konsensus ini menyepakati bahwa pasar

mesti efisien, negara tidak dibutuhkan, miskin dan kaya sama sekali tidak memiliki konflik kepentingan, pasar akan berjalan pada tingkat

tertinggi jika dibebaskan. Juga diyakini bahwa privatisasi, deregulasi, dan pasar modal terbuka mempromosikan pertumbuhan ekonomi, pe me rintah harus menyeimbangkan budget dan memerangi inflasi dan hampir dilarang melakukan selain dari dua kerja tersebut. Liberalisasi perdagangan sudah menjadi kekuatan pengendali paling kuat dari glo-balisasi. Richard Petrella (1999) mencatat enam logika dalam wacana neo-liberal: Anda harus menglobal; Secara terus-menerus anda wajib mengupayakan temuan-temuan tekonologi; Anda harus mengendalikan pesaing-pesaing bisnis anda, atau mereka yang akan mengendalikanmu; Anda harus meliberalkan pasar anda sendiri; Anda harus melawan campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi; dan Anda harus mem-privatisasi diri.

Para pengkritik globalisasi memandang logika ekonomi sebagai-mana dikemukakan di atas lebih merupakan ilusi daripada kenyataan. Kearifan konvensional mengatakan bahwa pasar bebas jauh dari kesem-purnaan dan keadilan. Mereka juga yakin tentang kegagalan propa-ganda doktrin laissez faire tersebut. Mereka menunjukkan bukti-bukti empirik bahwa negara-negara dengan ekonomi lemah — Thailand, Indonesia, Rusia, dan Brasil — bergelimang dengan uang panas dan rentan mengalami guncangan oleh arus modal yang terus berubah dan ber gerak, serta lebih banyak pengangguran daripada banyak orang yang dihidupi oleh globalisasi. Globalisasi telah memaksa anak-anak bekerja, menyebabkan kerusakan lingkungan, konsentrasi kekayaan hanya pada elite lokal dan perusahaan-perusahaan multinasional, dan

menimbul-kan konflik sosial dan politik yang makin intensif. Alasan mengapa

glo-balisasi gagal memperluas keuntungan dan kemakmuran, karena ia lebih mempromosikan dan mengistimewakan perusahaan-per usahaan raksasa dan para kakitangan politiknya dengan meli patgandakan bunga untuk memaksimalkan keuntungan.

perdagangan global tumbuh lebih cepat daripada output. Setelah stagnan pada dekade 70-an dan 80-an, perdagangan bebas mengalami ledakan pada dekade 90-an, yang dipimpin oleh pertumbuhan pesat ekspor oleh negara-negara Asia Timur. Pertumbuhan pesat perdagangan global ini dipicu oleh liberalisasi pasar di seluruh dunia, suatu capaian dari Putaran Uruguay, dan kesepakatan-kesepakatan multilateral lainnya. Tarif mengalami kejatuhan, dan lebih penting dari itu adalah bahwa rin-tangan-rintangan non-tarif telah dibongkar.

Amerika dan Inggris adalah dua negara yang paling gigih mem-perjuangkan liberalisasi. Fakta menunjukkan bahwa negara-negara maju sendiri tidak selalu tertolong oleh perdagangan bebas. Meskipun ada kemajuan pasca Perang Dunia II, beban peradagangan negara-negara maju masih tetap tinggi dalam perdagangan pakaian, tekstil, barang-barang pertanian, dan banyak produk lainnya di mana negara-negara ter-belakang memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam. Bank Dunia sendiri menemukan bahwa rerata tarif yang dikenakan oleh negara-negara kaya atas barang-barang manufaktur dari negara-negara miskin adalah empat kali lebih tinggi daripada rerata tarif negara-negara kaya atas barang-barang lainnya.

Ini merupakan ironi dari globalisasi. Premis globalisasi ten tang per-dagangan diperluas, bahkan perper-dagangan bebas yang menjadi kitab suci kebijakan-kebijakan bagi IMF dan Bank Dunia di negara-negara berkembang, tidak dipraktikan di negara-negara kapitalis maju di mana proteksionisme masih cukup besar dan luas diterapkan. Sulit bagi negara-negara terbelakang dan berkembang untuk mudah masuk ke pasar-pasar negara maju tanpa hambatan proteksionisme. Lantas, bagai mana mungkin negara-negara terbelakang dan berkembang itu memperoleh manfaat dari globalisasi di tengah-tengah proteksionisme negara-negara maju?

Pertentangan selalu muncul di seputar syarat-syarat perda gangan bebas yang benar-benar tidak menguntungkan negara-negara

berkem-bang. Sebagai misal, syarat-syarat perdagangan secara signifikan

ketika tingkat suku bunga naik. Sementara itu, negara-negara berkem-bang mengalami kemunduran ekonomi yang diakibatkan oleh aliran besar modal swasta dari luar negeri. Di sisi lain, konsensus di kalangan ekonom Keynesian tentang pajak pertanian, industrialisasi, pelayanan sosial, dan peran aktif negara pasca dekade-dekade kemerdekaan, kini telah digantikan oleh neo-liberalisme. Bagi negara-negara berkembang ini artinya pelucutan terhadap peran negara dalam pembangunan. Premis neo-liberal telah melemparkan negara dari kehidupan ekonomi dan menghilangkan semua hambatan termasuk kontrol atas bursa efek, tarif protektif, dan pemotongan layanan sosial masif. Negara-negara berkembang dipaksa untuk melakukan semua itu. Inilah yang sering disebut sebagai penyesuaian struktural, suatu obat mujarab dari kebi-jakan neo-liberal tentang reorientasi ekonomi bagi semua negara Dunia Ketiga (Freund, 1998). Formula satu ukuran untuk semua pertumbuhan ekonomi telah memperoleh kritik dan protes dari para aktivis di seluruh dunia. Formula neo-liberal tersebut sering melahirkan kebijakan-kebi-jakan yang membahayakan bagi negara-negara yang menjadi klien IMF dan Bank Dunia. Misalnya, paket-paket bantuan seringkali diiringi dengan syarat-syarat ter tentu yang memberatkan negara-negara ber-kembang, seperti pene rima paket bantuan harus memprivatisasi

badan-badan usaha milik negara yang tidak efisien, mematahkan korupsi, tarif yang lebih rendah, mengontrol defisit anggaran, dan seterusnya. Krisis

akibat konsensus Washington sangat jelas bagi setiap orang. Namun tak seorang pun mau mengakuinya. Kebijakan yang buruk telah melahirkan kebijakan yang gagal. Selama krisis ekonomi Asia mulai pertengahan 1997, IMF memaksa kliennya untuk meningkatkan tingkat suku bunga

dan memotong defisit anggaran selama masa resesi yang justru

mem-perparah krisis.

mengimpor barang-barang manufaktur dan mengekspor bahan-bahan mentah, utamanya produk-produk pertanian dan mineral. Harga ekspor negara-negara Selatan terus mengalami kejatuhan sementara nilai impor terus meningkat. Lebih jauh, pasar-pasar bagi barang-barang dari Afrika terus menyusut seiring negara-negara maju menetapkan semua jenis hambatan tarif dan non-tarif. Dengan harga rendah dan pasar yang makin mengecil, negara-negara berkembang terpaksa ber-hutang untuk membayar impor barang-barang. Problem ini lebih jauh diperparah oleh hutang-hutang yang menggelembung yang dikucurkan oleh negara-negara Barat. Banyak kasus meng gambarkan banyak negara berkembang meminjam lebih untuk membayar hutang-hutang mereka dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tidak seberapa karena krisis hutang.

Lembaga lain yang bertanggung jawab atas desakan-desak an neo-liberal untuk neo-liberalisasi perdagangan adalah WTO (organisasi-organisasi perdagangan dunia) yang terdiri dari 134 negara. WTO merupakan forum negosiasi untuk kesepakatan-kesepakatan perdagangan inter na-sional dan memonitor serta mengatur badan yang memaksa penerapan kesepakatan tersebut. Sejarah membuktikan organisasi ini lebih menjadi babu bagi kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan besar dari-pada melayani negara-negara miskin. Para kritikus sering mengatakan bahwa Amerika memandang hukum internasional dan peradilan dunia hanya berlaku bagi negara-negara lain, dan Amerika tidak terikat untuk menjalaninya. WTO juga dianggap telah merampas banyak tanah demi kepentingan pertumbuhan kapitalisme yang tanpa aturan dan regulasi. Tanpa aturan dan regulasi, negara-negara terbelakang akan terus ter-pinggirkan dalam percaturan ini.

setiap kasus berkaitan dengan keselamatan lingkungan dan publik, WTO selalu memenangkan perusahaan-perusahaan besar. Pada akhirnya mereka menginginkan agar WTO dibubarkan dengan beberapa alasan antara lain: WTO lebih memprioritaskan perdagangan dan masalah-masalah komersial lebih berharga di atas segalanya; ia menganjur kan demokrasi sembari menekankan pemerintahan yang dikendalikan secara demokratis, dan memberi kan hukuman keras bagi mereka yang me-langgar; ia aktif mem promosikan perdagangan bebas meskipun mengor-bankan upaya-upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal dan kebijakan-kebijakan yang menggerakan komunitas, negara, dan kawasan menuju kemandirian yang lebih besar; ia memaksa Dunia Ketiga untuk membuka pasar mereka bagi industri-industri multina-sional kaya dan membatasi usaha-usaha memproteksi industri-industri yang baru lahir; ia merintangi negara-negara dari usaha merespon risiko potensial, men cegah pemerintah dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah bahaya kesahatan manusia dan lingkungan; ia menawarkan standar-standar kesehatan dan lingkungan secara internasional, dan me-letakkan standar lainnya pada tingkat terendah melalui suatu proses harmonisasi; pengadilan WTO kerapkali mempersoalkan legalitas pada negara-negara, sementara mereka sendiri sering bermain di belakang pintu; ia membatasi kemampuan pemerintah untuk menggunakan daya beli mereka terhadap dollar demi pemenuhan hak-hak asasi manusia, hak-hak pekerja, dan tujuan non-komersial lainnya; aturan-aturan WTO melarang negara-negara untuk memperlakukan produk-produk secara berbeda berdasarkan pada bagaimana produk-produk itu dihasilkan, tanpa memandang apakah produk-produk itu dibuat dengan melibatkan para pekerja anak-anak, dengan para pekerja yang terpapar racun atau dengan tidak memerhatikan perlindungan atas berbagai spesies; dan aturan-aturan WTO dalam banyak hal mengijinkan paten dan perlin-dungan eksklusif atas bentuk-bentuk kehidupan (Albert, 2000).

Di sisi lain, kerugian yang sangat mungkin diterima oleh negara-negara setempat adalah kekurangan modal keuangan. Data menunjuk-kan bahwa 20% penduduk dunia di negara-negara maju menerima 82,7% dari pendapatan total dunia, sementara 20% dari penduduk dunia di negara-negara termiskin hanya menerima 1,4%. Hingga tahun 1991, 81% stok FDI dunia terletak di negara-negara Utara yang berupah tinggi, seperti Inggris, Jerman dan Kanada. Konsentrasi investasi di negara-negara ini meningkat 12% sejak tahun 1967 (Weiss, 1998).

Sementara itu, beroperasinya perusahaan-perusahaan multina-sional di negara-negara berkembang sangat efektif membuat hilang nya kemerdekaan ekonomi negara-negara setempat. Keputus an-keputusan penting yang berdampak pada ekonomi negara setempat akan diciptakan oleh perusahaan asing yang sama sekali tidak punya kesetiaan kepada negara setempat dan pemerintahan setempat pun tidak punya kuasa me-ngendalikan mereka.

Perusahaan-perusahaan multinasional juga menekan negara-negara terbelakang untuk mengkonsentrasikan produksi mereka pada bahan-bahan mentah sehingga mengganggu ketahanan pangan mereka. Jadi, produksi tumbuh-tumbuhan sekali panen menjadi modus produksi dominan di kebanyakan negara-negara terbelakang. Produksi ini mem-peroleh perhatian utama dari perusahaan-perusahaan asing dengan cara memberi insentif bagi produksi. Praktik ini telah memarjinalisasi perempuan dari peran mereka sebagai produsen utama makanan di negara-negara terbe lakang. Wajar bila banyak kritikus memandang pe-rusahaan-per usahaan multinasional itu seperti pompa sedotan raksasa yang menguras sumber daya dari negara-negara terbelakang. Semua ini telah berhasil dilakukan tanpa aturan, regulasi dan kode etika sama sekali. Jadi, negara-negara berkembang tidak akan mungkin meraup ke-untungan dari globalisasi.

org/trade/wto/index.cfm) berikut ini:

“Didirikan pada 1955, WTO adalah agen perdagangan global baru yang berkuasa, yang mentransformasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menjadi aturan perdagangan global yang memaksa. WTO adalah salah satu mekanisme utama globalisasi korporasi. Di bawah sistem WTO tentang perdagangan yang dikelola perusahaan-perusahaan besar,

efisiensi ekonomi, tercermin dalam keuntungan perusahaan jangka

pendek, mendominasi nilai-nilai lainnya. Keputusan-keputusan yang berpengaruh pada keuntungan ekonomi terbatas pada sektor swasta, sementara biaya sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab publik. WTO dan Putaran Uruguay GATT berfungsi utama untuk membuka pasar demi keuntungan perusahaan-perusahaan transnasional dengan me-ngorbankan ekonomi nasional dan lokal, buruh tani, pribumi, kelompok-kelompok perempuan dan sosial lainnya, kesehatan dan keamanan, lingkungan dan keselamatan hewan. Di samping itu, sistem aturan dan prosedur WTO tidak demokratis, tidak transparan dan tidak akuntabel serta beroperasi untuk memarjinalkan kebanyakan penduduk dunia.”

Logika WTO yang menggaris bawahi keuntungan untuk perusa-haan-perusahaan besar berimplikasi menimbulkan kerugian bagi setiap orang lainnya terutama kelompok-kelompok paling miskin dan marjinal. Logika perdagangan bebas dan investasi langsung asing ber-korelasi dengan pertumbuhan dan pertumbuhan berkaitan dengan pe-ngu rangan kemiskinan, pada faktanya ada lah isapan jempol belaka. Adalah logika yang tidak waras menya maratakan bahwa apa yang baik bagi perusahaan-perusahaan multinasional itu juga baik untuk ekonomi nasional dan kaum miskin.

kaum miskin digambarkan oleh hubungan antara konsumsi dan kua-litas lingkungan atau sumber daya alam.

Kita sangat yakin bahwa semua konsumsi umat manusia sudah tersedia dalam sumber daya alam dan lingkungan, dan bahwa lingkungan global saat ini sudah mendekati tingkat degradasi yang kritis. Karenanya meningkatnya konsumsi oleh kelompok-kelompok kaya secara pasti ber-implikasi pada berkurangnya konsumsi oleh kelompok-kelompok miskin. “Kelompok miskin” di sini bisa juga dimaknai sebagai generasi yang akan datang.

Vinanda Shiva (2002) dengan baik mengungkapkan bahwa kebijak-an-kebijakan pertanian berorientasi ekspor telah menyelewengkan peng-gunaan tanah yang makin menyempit dan air sehingga penduduk lokal sulit memenuhi kebutuhan pangan mereka, karena semua sumber daya itu dimanfaatkan untuk me nye diakan bagi pasar ekspor. Akibatnya, semua itu menciptkan kelaparan dan kondisi yang mengenaskan bagi kebanyak-an komu nitas ykebanyak-ang rentkebanyak-an dkebanyak-an marjinal. Inilah ykebanyak-ang terjadi selama masa kolonialisme dan rekolonialisasi oleh globalisasi.

Argumen semacam ini familiar bagi ekonom sebagai dasar teori ketergantungan yang dipergunakan untuk membenarkan proteksionisme di negara-negara berkembang selama dekade 80-an. Teori semacam ini sering dilecehkan oleh mereka yang mendukung pandangan adanya korelasi positif antara investasi langsung asing, perdagangan dan per-tumbuhan. Meskipun demikian, dalam keadaan di mana institusi-insti-tusi dalam keadaan lemah, globalisasi sangat memungkinkan untuk me-lipatgandakan problem eksploitasi. Pendek kata, globalisasi melalui jual beli bahan-bahan mentah dari sumber daya alam di negara-negara dengan institusi politik yang lemah dan masyarakat sipil yang terkoyak-koyak dapat menjadi bencana.

instrumen-instrumen kawasan derivatifnya seperti APEC dan seterus-nya. Secara bersama-sama mereka membentuk hirarkhi aturan baru di luar parlemen.

Globalisasi membuka kemungkinan besar arus sumber daya ma-nusia dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Negara-negara di Selatan telah menginvestasikan bilyunan dolar setiap tahun-nya untuk pendidikan bagi pekerja-pekerja terampil mereka. Namun pada akhirnya pekerja-pekerja terampil itu meninggalkan negara mereka untuk memperoleh peluang yang lebih menjanjikan di negara-negara Utara. Inilah yang dikenal dengan brain drain, hijrah intelektual dan kaum terpelajar. Dari semua gembaran di atas nyata dan harus diakui bahwa globalisasi bukanlah permainan yang berakibat positif karena kenisca-yaan bagi banyak negara merasa kehilangan dan kerugian luar biasa besar

demi keuntungan dan profit bagi sebagian lainnya. Persis seperti

per-nyataan Thomas Hobbes, semua memangsa semua. Globalisasi adalah sang predator raksasa yang siap mencaplok mereka yang lemah dan tidak berdaya.

Mobilisasi modal adalah sisi lain dari globalisasi yang mengancam banyak pihak. Mobilitas modal ditimbukan oleh pergerakan modal inter-nasional dan merger modal di seluruh dunia. Mobilitas modal ini telah membentuk suatu integrasi perekonomian dunia kapitalis. Gerakan ini mengimplikasi suatu transformasi dalam hubungan-hubungan produksi sebagai wilayah baru yang tergabung dalam lintasan modal. Dalam be-berapa hal, gerakan ini melibatkan perluasan hubungan-hubungan pro-duksi yang sepenuhnya kapitalis dan berkaitan dengan pertumbuhan

kelas pekerja. Di wilayah lainnya, gerakan ini juga melibatkan modifikasi

terhadap atau penguatan hubungan-hubungan sosial yang ada. Dampak dari pertumbuhan agribisnis transnasional pada hubungan-hubungan produksi di bidang pertanian memberikan banyak contoh dalam hal ini.

Hubungan-hubungan sosial di negara-negara pinggiran tidak pernah diperhitungkan dalam perluasan oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional atau bahkan diabaikan sama sekali. Hubungan-hubungan sosial

terus diubah dan definisi ulang oleh internasionalisasi modal namun

meningkatnya kecenderungan bagi produk-produk dan teknik produksi perusaha an-perusahaan multinasional menjadi serupa. Pada saat yang sama, sebagai bagian dari persaingan modal melakukan diferensiasi

sen-diri dengan maksud untuk memperoleh profit berlipat ganda melalui

pengenalan produk-produk dan teknik-teknik baru.

Aliran modal untuk menciptakan sebanyak-banyak peluang ke-untungan tanpa terikat oleh batas-batas negara tidak hanya tumbuh sejak akhir 1960-an, bahkan telah mengeksploitasi negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika dalam bentuk monopoli modal yang menyerupai imperialisme (Berberoglu, 1980). Misalnya, sejalannya dengan perluasan pasar, perusahaan-perusahaan asing memperoleh masukan ekonomi lebih seperti bahan-bahan mentah yang mendorong lebih jauh penye-baran imperialisme untuk meng amankan sumber daya tersebut. Perusa-haan-perusahaan itu telah mengkapitalisasi sistem internasional yang ditandai dengan anarkhi, yakni tiadanya pemerintahan dunia atau otoritas pusat dengan mekanisme penguat untuk mengatur jalannya per-caturan ekonomi. Akibatnya rusaklah kompetisi sehat karena praktik-praktik monopoli. Kekuatan mereka juga makin merambah ke mana-mana dalam perekonomian global. Terbukti penghasilan mereka kini sebanding dengan pendapatan negara-bangsa. Banyak unit ekonomi ter-besar di dunia adalah perusahaan-perusahaan, bukan negara. Perusaha-an Mitsubishi (US$ 140 bilyun) lebih besar daripada Malaysia (US$ 98 bilyun), dan perusahaan Exxon (US$ 117 bilyun) lebih besar dari Israel (US$ 98) dan Philipina (US$ 82) (Forbes, 1998). Dengan kata lain, glo-balisasi ekonomi di Dunia Ketiga telah berjalan satu arah. Kebanyakan perusahaan-perusahaan multinasional mengambil alih sumber daya alam dan tanah di banyak negara Dunia Ketiga, dan keuntungan bagi pen duduk lokal hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Mereka berhasil mela kukannya dengan mempergunakan teknologi, modal, dan ekonomi skala, sehing ga hampir tidak ada anugerah yang dapat dinikmati oleh negara-negara miskin. Menurut Laporan Pembangunan Sumber Daya Manusia PBB terakhir, aset dari tiga orang terkaya Bill gates, Sultan Brunei, dan keluarga Walton lebih besar dari total GNP dari 43 negara terbelakang.

sedang dan akan terus melakukan tindakan-tindakan yang lebih mem-bahaya kan daripada menyejahterakan. Obat-obat yang mereka berikan laksana racun yang siap menggerogoti kesehatan negara-negara ber-kembang. Sudah terbukti kebijakan-kebijakan ketiga lembaga ini menuai banyak protes, kerusuhan dan demonstrasi di negara-negara ter be-lakang. IMF dikritik karena negara-negara yang tergabung dalam G7 telah memanipulasi IMF untuk membuat tuntutan-tuntutan yang tidak realistik terhadap pemerintahan negara-negara berkembang dan insti-tusi-institusi perbankannya agar bertanggung jawab, transparan, dan me-merintah dengan jujur. Anehnya negara-negara maju ini justru tidak mempraktikan apa yang mereka khutbahkan di dunia internasional. IMF juga menjadi sasaran sarkasme karena bersama-sama dengan para banker dan broker yang menuntut akuntabilitas dan tarnsparansi kepada negara-negara berkembang, sementara mereka sendiri jauh dari syarat-syarat ter-sebut.

WTO yang membuat dan memperkuat aturan-aturan perdagang-an internasional mengindoktrinasi dengperdagang-an kredo eks klu sif berupa pasar yang menyesuaikan diri. Pada faktanya, doktrin deregulasi perdagangan internasional sering berarti bahwa perusahaan-perusahaan raksasa bebas memasuki pasar dan menyerap sumber daya tanpa mengkhawatir kan persoalan-persoalan kesehat an, keamanan dan lingkungan. Selama masa transisi, Program Penyesuaian Struktural yang dicanangkan IMF gagal total untuk memberikan kesejahteraan karena akibat-akibat yang tidak di inginkan dari program yang sesungguhnya bertujuan untuk me lin-dungi masyarakat miskin dan rentan dari keberingasan pasar. Program penyesuaian struktural IMF di Indonesia misalnya, sama sekali tidak mem-bangkitkan ekonomi dari keterpurukan bahkan membuatnya semakin terjerembab dalam depresi, menjerumuskan separuh bisnisnya dalam ke bangkrutan, memprovokasi kekacauan sosial-politik.

mujarab mereka telah membuat sekarat perekonomian Dunia Ketiga selama dua dekade terakhir, antara lain: ketegangan moneter akibat pe-ngetatan suplai uang dan peningkatan suku bunga internal yang me-nurut mereka diperlukan untuk menstabilisasi nilai mata uang lokal;

ketegangan fiskal akibat meningkatnya pungutan pajak dan pengurangan

belanja pemerintah secara dramatis; privatisasi badan usaha milik negara

dengan menjual sahamnya ke sektor swasta; dan liberalisasi finansial

dengan membebaskan hambatan-hambatan bagi arus keluar-masuk modal internasional sekaligus hambatan-hambatan bagi bisnis dan bank asing untuk membeli, memiliki, dan beroperasi (Imade, 2003).

Program penyesuaian struktural melahirkan dampak-dam pak buruk yang tidak dikehendaki dan ini terasa bagi kaum miskin dan rentan, yang kebanyakan kaum perempuan dan anak-anak. Kebijakan uang ketat dan peningkatan suku bunga bukan hanya menghentikan investasi

pro-duktif, mendorong tabungan agar menjadi investasi finansial jangka

pendek maupun investasi produktif jangka panjang, bahkan juga mem-batasi bisnis dari memperoleh semacam pinjaman dari bulan ke bulan yang dibutuhkan untuk melanjutkan bisnis keseharian mereka. Ini semua memperbesar pengangguran dan penurunan dalam produksi dan juga

pendapatan. Ketegangan fiskal — meningkatnya pajak dan reduksi

belanja pemerintah — telah menekan permintaan agregat dan membawa pada pengurangan output dan meningkatkan pengangguran. Privatisasi BUMN juga selalu diikuti dengan hilangnya banyak pekerjaan. Pada saat yang sama, penghilangan hambatan-hambatan bagi aliran modal inter-nasional membuatnya lebih mudah bagi orang-orang kaya dan investor asing memperoleh kekayaan mereka di luar negaranya sendiri. Ini ber-arti hilangnya kendali atas modal mendorong terjadi pelarian modal, me ngurangi investasi produktif, produksi, pendapatan, dan pekerjaan.

Globalisasi ekonomi juga menawarkan model pembagian kerja baru. Tumbuhnya perdagangan dan investasi memang telah membawa per baikan di beberapa negara, namun perekonomian global sulit mem-bawa pada situasi yang sama-sama menyenangkan bagi semua. Teori ke-unggulan komparatif menyatakan bahwa negara-negara dapat me mak-simalkan potensi ekonomi mereka dengan menspesialisasikan pro duksi

pekerjaan. Teori ini menjadi argumen paling kokoh bagi perdagangan bebas karena aliran bebas produk-produk antar negara dapat membuat mereka mampu mempergunakan sumber daya produktif mereka sangat

efisien. Spesialisasi produk akan memberikan lebih banyak kekayaan

bagi semua bangsa, dan membawa pada perbaikan sebesar mungkin terhadap kondisi kehidupan penduduk mereka. Keunggulan kompa-ratif harus bekerja untuk menyejahterakan semua, dan pemerintahan negara-negara miskin hanya akan mem perburuk posisi ekonomi mereka dengan melepaskan diri dari pasar. Namun pada faktanya, teori ini begitu simplistik. Teori ini hanya dapat bekerja jika negara-negara miskin di-per kenankan untuk melakukan apa yang dilakukan negara-negara kaya sekarang ini untuk mencapai kemajuan, bukan dipaksa untuk mengadopsi pendekatan dan prinsip-prinsip laissez faire serta menentang balasan atas keunggulan komparatif ini dengan upah rendah. Karena industri-industri yang rendah pertumbuhannya adalah jalan yang pasti membuat mereka tetap miskin (Scott, 2001).

Setelah negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin merdeka dari penjajahan, perekonomian mereka berada di bawah asuhan langsung bekas penjajah yang mengarahkan pola pem bangunan mereka. Pola pem bangunan ini didasarkan atas logika model produksi kapitalis dan kebutuhan akan akumulasi. Ini semua menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata antara negara-negara pusat dan koloni di satu sisi, dan di alam koloni itu sendiri di sisi lain. Umumnya kebanyakan koloni men-spesialisasikan diri pada satu atau sedikit bahan mentah untuk ekspor dan bebas mengimpor barang-barang manufaktur jadi dari negara-negara pusat. Hubungan kolonial semacam ini di sejumlah negara berkembang menghasilkan restrukturisasi hubungan-hubungan sosial ekonomi ber-dasarkan basis neo-kolonial, yaitu melanjutkan hubungan-hubungan kolonial melalui perantara kelas penguasa lokal yang tergantung pada dan diuntungkan oleh imperialisme. Tesis keunggulan komparatif me -ma parkan strategi pembangunan negara-negara Selatan secara menye-luruh pada fase paling awal kemerdekaan mereka. Negara-negara ber-kembang yang bekerja atas dasar saran Bank Dunia mengubah fokus mereka dari produksi tumbuh-tumbuhan pangan ke tumbuh-tumbuhan

ekspor yang mengakibatkan defisit pangan dan membuat mereka

Globali sasi telah menunjukkan dampak buruk dari teori keunggulan komparatif pada negara-negara Dunia Ketiga dengan menciptakan ilusi bahwa perdagangan bebas mendorong Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya untuk mengimpor barang-barang yang dibuat dengan upah rendah dan oleh pekerja tidak terampil, dan mengekspor barang-barang yang dibuat oleh tenaga terampil. Kenyataan menunjukkan sebalik-nya. Perusahaan-perusahaan raksasa merusaknya dengan memindahkan pe kerjaan-pekerjaan dengan keahlian tinggi dan teknologi ke negara-negara berupah rendah. Contohnya perusahaan General Electric telah menekan unit-unit operasinya untuk menurunkan biaya-biaya dengan meng globalkan produksi mereka.

Di samping itu, penemuan-penemuan teknologi telah mem per-cepat internasionalisasi produk. Maksudnya, berbagai komponen dari sebuah produk yang dibuat dan dibawa bersama-sama dari berbagai belahan dunia dirakit di sebuah lokasi. Kita bisa lihat bagaimana pe-rusahaan motor Ford menggunakan outsourcing untuk berbagai kom-ponen dari banyak perusahaan di seluruh dunia dan kemudian dirakit di Amerika. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa globalisasi telah memengaruhi bagaimana pekerjaan diorganisir dan posisi pekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Jika sebuah perusahaan ber-pikir tentang keuntungan, ia dapat saja menutup atau memindahkan operasinya ke lain tempat, dan seringkali situasi semacam ini diman-faatkan untuk mengancam dengan tujuan agar perusahaan dapat meng-ambil untung dari konsesi organisasi-organisasi perdagangan (Hayter, 1971). Terobosan teknologi telah membuat internasionalisasi produksi sebuah cerita tentang kesuksesan negara-negara industri maju dan pen-deritaan serta kesengsaraan bagi negara-negara Selatan yang diper-miskin. Seluruh Dunia Ketiga telah menjadi tempat di mana para pekerja harus membanting tulang untuk memperoleh upah rendah, dan taman hiburan bagi Dunia Pertama. Para penduduk di kawasan Selatan hanya punya satu pilihan partisipasi dalam perekonomian global, yaitu konsumen yang pasif, atau penyedia pekerja murah atau bahan mentah yang bagus. Mereka yang tersingkirkan dari pilihan-pilihan tersebut terpaksa menjadi bagian dari perekonomian bawah tanah atau pereko-nomian kriminal transnasional, seperti perdagangan seks, obat-obatan

Fakta lain yang melukiskan bagaimana pembagian kerja baru telah melahirkan keterbelakangan adalah upaya-upaya terstruktur dari pe-rusahaan-perusahaan multinasional untuk mencari tem pat-tempat yang dapat memenuhi kebutuhan akan pekerja murah, kedekatan dengan bahan-bahan mentah, dan pasar bagi produk-produk akhir mereka, yang dalam jangka panjang juga mendukung janji neo-kolonialisme se-bagai mana dibahas di atas, serta menimbulkan krisis ekonomi, degra dasi lingkungan, dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Glo ba lisasi juga berjasa menghilangkan banyak pekerjaan di negara-negara maju seiring perusahaan-perusahaan besar memindahkan basis produksi mereka ke wilayah-wilayah yang biaya pekerjanya lebih murah. Pada saat yang sama organisasi buruh internasional (ILO) tidak memi-liki mekanisme kontrol dan penekan dalam menghadapi masalah ini. Menurut Friends of the Earth, sebuah kelompok lingkungan,

globa-lisasi ekonomi neo-liberal mendorong pencarian profit lebih diuta

ma-kan tanpa memandang biaya sosial dan lingkungan. Ia sering disama-kan dengan peningkatan ketidakadilan dan ketidakmerataan, baik antara negara maupun intern negara. Konsentrasi modal dan kekuasaan ber -ada di sedikit tangan sebagai akibat erosi de mo krasi. Marjinalisasi sosial, ekonomi, dan politik terus menggelembung. Ketidakstabilan ekonomi bertambah dari tahun ke tahun. Eksploitasi sumber daya alam menye-babkan hilangnya keanekaragaman hayati dan biologis. Jelas bahwa globalisasi tidak menawarkan jalan keluar sama-sama meng untungkan bagi banyak pihak, sebaliknya merupakan permainan yang membuat banyak orang jatuh pada titik nadir.

2. Fir`aun Globalisasi

Fir`aun adalah raja Mesir yang sangat berkuasa. Saking berkuasa-nya ia mengklaim bisa melakukan apa pun yang dikehendakiberkuasa-nya. Ke-kuasaannya yang tiranik dan hegemonik ingin mencengkeram dan menguasai seluruh rakyatnya. Semuanya harus tunduk dan menghamba pada kekuasaannya. Fir`aun merupakan simbol penguasa atau rezim despotik, tiranik, dan hegemonik yang siap memangsa siapa pun. Ke-kuasaannya berfungsi untuk memperkokoh diri dengan cara memper-daya rakyatnya yang lemah.

Simbol Fir`aun dalam konteks globalisasi bisa disaksikan pada para pemegang kekuasaan politik melalui mana kekuasaan itu mem-benar kan dominasi globalisme atas negara-negara atau bangsa-bangsa di bawah kredo politik adikuasa. Penguasaan se macam ini dapat meng-gunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mempertaruhkan globalisme demi kejayaan mereka di atas penderitaan negara-negara dan bangsa-bangsa yang dikuasainya.

Presiden Amerika Serikat Harry S. Turman adalah representasi penguasa model Fir`aun. Dengan memanfaatkan barisan Haman, yaitu kelompok intelektual tukang yang siap mengabdi untuk kekuasaan, ia berperan dalam memapankan penindasan dan eksploitasi melalui glo-balisasi ekonomi. Truman memerintahkan kepada para intelektual tukang

ini untuk memberikan rasionalisasi, justifikasi, dan legitimasi apa pun

demi memberikan keuntungan kepada rezim politik dan ekonomi global. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh Truman bersama intelek-tual tukangnya adalah menciptakan teori developmentalisme dan mo-der nisasi. Gagasan developmentalisme dimulai pada 1940-an, khusus-nya pada tanggal 20 Januari 1949, yakni pada saat Presiden Amerika Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahannya. Gagas-an ini dimaksudkGagas-an sebagai jawabGagas-an atas penolakGagas-an Dunia Ketiga atas kapitalisme dan ketertarikan rakyat Dunia Ketiga terhadap keberhasilan Uni Soviet sebagai kekuatan baru. Jadi, developmentalisme sesungguh-nya merupakan kemasan baru dari kapitalisme (Gendzier, 1985).

Developmentalisme disebarkan ke Dunia Ketiga dan yang me-megang peranan penting dalam diskursus ini adalah para intelektual tukang yang ahli ilmu-ilmu sosial pada 1950-an dan 1960-an. Mereka

of Technology (MIT). W.W. Rostow mengembangkan teori pertumbuhan (Growth Theory, 1960), sementara McLelland dan Inkeles (1974) me-nemukan teori modernisasi. Keduanya dijadikan pilar utama bagi ke-bijakan dan kepentingan dari program bantuan dan politik luar negeri Amerika. Namun ternyata teori developmentalisme dan modernisasi yang menjadi arus utama teori dan praktik perubahan sosial justru men-ciptakan berbagai persoalan ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskin-an.

Di samping Harry S. Truman, ada dua tokoh penting dari rezim penguasa yang membuat kekuatan globalisme ekonomi makin tumbuh dengan pesat. Mulai dekade 1980-an, aliran kanan baru yang diwakili oleh Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, memperjuangkan pasar bebas dan menolak dengan tegas paham negara intervensionis. Satu dekade kemudian, tepat-nya pada 1990-an, kapitalisme neo-liberal pasar bebas dari dua tokoh tersebut telah menjadi ideologi dunia yang dominan.

Dua teori di atas — developmentalisme dan modernisasi — di-paksakan untuk diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Sejak pembangunan nasional di mulai melalui tahapan-tahap-an lima tahuntahapan-tahap-an (repelita dtahapan-tahap-an pelita), Soeharto, bapak developmentalis-me Indonesia, mulai developmentalis-membuka investasi asing dan developmentalis-menggalakkan pem-bangunan di bidang ekonomi. Tahapan-tahapan pempem-bangunan lima tahunan tampaknya menyerupai apa yang direncanakan dalam skenario developmentalisme dari Rostow. Harmoko adalah salah satu menteri yang paling senang mengucapkan dalam pidatonya bahwa bangsa Indo-nesia sedang memasuki era lepas landas, tahap ketiga menurut teori Rostow.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional didu kung oleh sejumlah intelektual tukang, yang sering dikenal dengan sebutan

mafia Berkeley. Yaitu sejumlah ekonom alumni Berkeley yang dengan

bangga mendukung dan menopang penerapan developmentalisme di negeri ini. Hasil dari 32 tahun membangun di bawah hegemoni deve-lop mentalisme, dengan daya dukung penguasa tiran Soeharto dan

intelektual tukang mafia Berkeley, akhirnya negara dan bangsa ini harus