PRESENTASI KASUS

Para 4 Abortus 0 Usia 50 Tahun dengan Vaginitis dan Cervicitis

Pembimbing dr. Aditiyono, Sp. OG

Disusun oleh :

Prasastie Gita Wulandari G4A013050

Rostikawaty Azizah G4A013051

Akhmad Ikhsan Prafita Putra G4A013052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN SMF ILMU KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

RSUD PROF. DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

PRESENTASI KASUS

Para 4 Abortus 0 Usia 50 Tahun dengan Vaginitis dan Cervicitis

Disusun oleh :

Prasastie Gita Wulandari G4A013050

Rostikawaty Azizah G4A013051

Akhmad Ikhsan Prafita Putra G4A013052

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

di Kepaniteraan Klinik SMF Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Disetujui dan disahkan

Pada tanggal, September 2014 Pembimbing,

dr. Aditiyono, Sp. OG KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan presentasi kasus yang berjudul “Para 4 Abortus 0 Usia 50 Tahun dengan Vaginitis dan Servicitis” ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada dr. Aditiyono, Sp.OG selaku pembimbing penulis sehingga presentasi kasus ini dapat selesai dan tersusun paripurna. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk segenap konsulen di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan yang telah memberikan dukungan moriil dan keilmuan sehingga penulis dapat menyelesaikan presentasi kasus ini. Penulis mengharapkan agar presentasi kasus ini

dapat bermanfaat bagi para dokter, dokter muda, ataupun para medis lainnnya, khususnya di bidang kedokteran.

Purwokerto, September 2014 Penulis

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pap Smear atau tes Pap adalah suatu prosedur yang meliputi pengumpulan sel-sel dari lehserviks wanita dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk mendeteksi lesi kanker atau prakanker. Tes Pap merupakan tes yang aman, murah dan telah dipakai bertahun-tahun lamanya untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel leher rahim (Lestadi, 2009). Tujuan dan manfaat pap smear diantaranya: evaluasi sitohormonal, mendiagnosis peradangan, identifikasi organisme penyebab peradangan, mendiagnosis kelainan prakanker (displasia) dan kanker serviks dini atau lanjut (karsinoma/invasif), serta memantau hasil terapi (Karjani, 2012). Wanita yang dianjurkan untuk melakukan tes pap smear biasanya mereka yang tinggi aktifitas seksualnya. Namun tidak menjadi kemungkinan juga wanita yang tidak beraktifitas seksual tinggi atau yang tidak diindikasikan memeriksaan diri.

Kanker yang paling sering terdiagnosis adalah kanker serviks yang merupakan tumor ganas primer yang berasal dari metaplasia epitel di daerah squamocolumnar junction yaitu daerah peralihan mukosa vagina dan mukosa kanalis servikalis. Kanker serviks biasanya menyerang wanita berusia 35-55 tahun. Sebanyak 90% dari kanker leher rahim berasal dari sel skuamosa yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke rahim. Sebelum terjadinya kanker akan didahului oleh keadaan yang disebut lesi prakanker atau neoplasia intraepitel serviks (NIS).

Insidensi kanker serviks di dunia mencapai 25-40 kasus per 100.000 wanita pertahun. Prevalensinya menurut Xiang (2011) mencakup 12% dari seluruh kanker pada wanita yang lebih sering dijumpai di negara berkembang yang mencakup 80% dari kasus kanker seviks di dunia. Mortalitas kanker serviks cukup tinggi. Menurut World Health Organization (WHO), setiap tahunnya lebih dari 270.000 wanita mati akibat kanker serviks dan 85% kematian berasal dari negara berkembang. Oleh sebab itu, WHO menetapkan kanker serviks kanker dengan prevalensi dan mortalitas tertinggi di dunia setelah kanker payudara.

Vaginitis merupakan masalah ginekologis yang paling sering terjadi pada 90% wanita remaja di dunia, kondisi ini disebabkan oleh vaginosis bakterial (50%), kandidiasis vulvovaginal (75%), trikomoniasis (25%) (KESPRO INFO, 2009). Penelitian-penelitian sebelumnya telah melaporkan angka kejadian vaginitis di

beberapa negara, diantaranya Thailand 33 %, Afrika-Amerika 22,7 %, London 21 %, Indonesia 17 %, Jepang 14 %, Swedia 14 %, dan Helsinki 12 %. Vaginitis adalah suatu kondisi peradangan pada mukosa vagina yang dapat disebabkan oleh mekanisme infeksi maupun noninfeksi. Vaginitis ditandai dengan pengeluaran cairan abnormal yang sering disertai rasa ketidaknyamanan pada vulvovagina (Syed dan Braverman, 2004).

Servisitis adalah peradangan jaringan serviks yang umumnya dianggap sebagai hasil infeksi secara seksual dari organisme, paling sering Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Hampir semua kasus servisitis disebabkan oleh penyakit menular seksual dan, bisa juga karena cedera pada jaringan serviks, kontrol jalan lahir yang berkurang seperti diafragma dan bahkan kanker (Marrazzo, 2006

Angka penderita servisitis di seluruh dunia dan Indonesia belum diketahui secara pasti, namun sebuah studi yang dilakukan di India menyebutkan bahwa 14,5 % dari 3.000 wanita di India terkena sindrom duh (discharge) vagina, dimana servisitis termasuk didalamnya (Patel, 2005).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui tentang pemeriksaan pap smear dan aplikasinya dalam deteksi neoplasia serviks.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui indikasi dan kontraindikasi melakukan pap smear

b. Mengetahui prosedur yang dilakukan pada pemeriksaan pap smear sebagai pemeriksaan penunjang

c. Mengetahui mengenai interpertasi hasil pap smear dan mengaplikasikannya pada kasus-kasus reproduksi wanita.

BAB II LAPORAN KASUS A. Identitas Pasien Nama : Ny. SB Usia : 50 tahun Agama : Islam Suku/bangsa : Jawa

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cilacap

Nomor CM : 904167

Tanggal/Jam Masuk : 29 september 2014 pukul 09.00 WIB B. Anamnesis

1. Keluhan utama

Keputihan berwarna putih kekuningan 2. Keluhan tambahan

Agak panas dikemaluan, flek 3. Riwayat penyakit sekarang

Pasien datang di Poli Klinik Kebidanan RSMS dengan keluhan keputihan. Keluhan tersebut sudah dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Keputihan berwarna putih kekuningan, cair, jumlah sedikit, dan barbau amis, tidak berbuih. Keputihan muncul setiap hari selama 2 bulan bulan dan keluar banyak setelah pasien berhubungan dengan suaminya. Selama keputihannya muncul pasien sudah 2 kali berobat ke RSMS untuk memperingan keluhannya. Selama pengobatan, pasien merasa keluhannya berkurang dalam hal jumlah namun masih keputihan.

Selain keputihan, pasien mengeluhkan munculnya flek berwarna merah segar sampai cokelat yang menyertai keluhan keputihan. Jumlahnya bervariasi, terkadang hanya berupa flek cokelat atau sampai membuat pasien mengganti pembalut. Pasien juga menyangkal adanya nyeri pada perut bagian bawah. Keluhan lain yang dikeluhankan pasien adalah agak panas di area kemaluan. Keluhan nyeri dan berdarah saat berhubungan seksual juga disangkal oleh pasien. Buang air kecil lancar tidak ada keluhan.

Riwayat menstruasi

HPHT 10 September 2014, siklus teratur selama 7 hari, dismenore (+) Riwayat Obstetrik

P4A0 :

Anak 1 : Perempuan/stillbirth

Anak 2 : laki-laki/ UK aterm/ spontan/ dukun/ 3200 gram/ sehat/ 32 tahun Anak 3 : perempuan/ UK aterm/ spontan/ bidan/ 3200 gram/ sehat / 31 tahun Anak 4 : laki-laki/ UK aterm/ spontan/ bidan/ 3200 gram/ sehat/ 27 tahun

Riwayat Pernikahan Menikah 1 kali/ 34 tahun Riwayat KB

Pil

Riwayat penyakit dahulu Riwayat hipertensi: -

Riwayat diabetes mellitus: + (terkontrol sejak 10 tahun yll) Riwayat Alergi

Antibiotik, pasien tidak mengetahui jenis antibiotiknya Riwayat sosial ekonomi

Pasien merupakan seorang ibu rumah tangga, suami pasien seorang pedagang di pasar. Kesan ekonomi menengah ke bawah. Pasien memiliki kebiasaan menggunakan celana dalam ketat dan mengganti celana dalam sekali dalam sehari. Pasien tidak pernah membersihkan daerah kemaluannya dengan sabun pencuci khusus area kemaluan.

C. Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum : Sedang

Kesadaran : Compos mentis Tinggi badan : 151 cm

Berat badan : 60 kg

BMI : 22,34

Vital sign

Tekanan darah : 150/80 mmHg

Nadi : 80 kali/ menit, isi dan tegangan cukup Respirasi Rate : 20 kali/ menit, regular

Suhu : 36,1o C

Mata : conjungtiva mata kanan dan kiri anemis, tidak ada skela ikterik pada mata kanan dan kiri.

Telinga : tidak ada ottorhea. Hidung : tidak keluar sekret

Mulut : mukosa bibir tidak sianosis

Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid Thorax

Paru

Inspeksi : Bentuk dada simetris, pergerakan dada simetris (tidak ada gerakan nafas yang tertinggal), tidak ada retraksi spatium intercostalis.

Palpasi : Gerakan dada simetris, vocal fremitus kanan sama dengan kiri Perkusi : Sonor pada seluruh lapang paru

Auskultasi : Suara dasar nafas vesikuler, tidak terdapatronkhi basah kasar di parahiler dan ronkhi basah halus di basal pada kedua lapang paru, tidak ditemukan wheezing.

Inspeksi : Tidak tampak pulsasi ictus cordis pada dinding dada sebelah kiri atas.

Palpasi : Teraba ictus cordis, tidak kuat angkat di SIC V, 2 jari medial LMC sinistra

Perkusi : Batas jantung kanan atas SIC II LPSD Batas jantung kanan bawah SIC IV LPSD Batas jantung kiri atas SIC II LPSS Batas jantung kiri bawah SIC V LMCS

Auskultasi : S1>S2 reguler, tidak ditemukan murmur, tidak ditemukan gallop. Abdomen

Inspeksi : Cembung Perkusi : Timpani

Palpasi : Supel, nyeri tekan (-), massa (-) Auskultasi : Bising usus (+) normal

Genitalia eksterna Inspeksi

Mons pubis, labia mayor dan minor, introitus, perineum: warna tidak hiperemis, tidak tampak ada benjolan maupun edema, ukuran normal, tidak ada darah, tampak adanya keputihan berwarna putih kekuningan, encer, jumlah sedikit, dan berbau amis.

Palpasi

Tidak didapatkan nyeri tekan Genitalia interna (inspekulo)

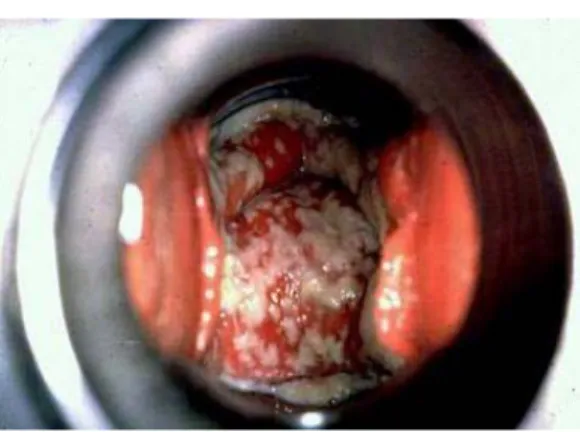

Cairan vagina : tampak cairan yang berada di sisi-sisi lateral vagina, berwarna putih keabuan, encer dan jumlah banyak. Setelah dibersihkan dengan menggunakan tampon tang dan kassa steril, tidak tampak adanya cairan atau sekret yang keluar dari serviks. Dinding vagina : warna tampak sedikit hiperemis, permukaan licin tidak berbenjol-benjol. Portio/ cervix : warna sedikit hiperemis, ukuran normal seukuran ibu jari kaki, permukaan licin tidak ada benjolan.

OUE : tertutup

D. Hasil pap smear (Tanggal 15 September)

Diterima : 2 buah preparat kering pada tanggal 30 September 2014

Mikrosik :

Pap Smear menunjukkan sel epitel intermedia, superficial, dan endocervik Sebaran difus leukosit PMN, limfosit, dan eritrosit.

Tak tampak jamur dan Trichomonas vaginalis Tampak sel dysplasia ringan

Tak tampak sel ganas Kualitas sediaan baik

Kesan : Radang kronik non spesifik disertai dysplasia ringan

Keterangan Klasifikasi Diagnosis: Klas 0 : Sediaan tidak representatif Klas I : Normal Smear

Klas II : Ditemukan sel-sel abnormal, tetapi tidak tersangka keganasan Klas III : Ditemukan sel-sel abnormal, yang meragukan untuk keganasan Klas IV: Ditemukan sel-sel abnormal, yang mencurigakan untuk keganasan Klas V : Ditemukan sel-sel ganas

E. Diagnosa dari Poliklinik

P4A0 usia 50 tahun dengan Vaginitis dan Cervicitis F. Plan

1. Po. Clindamicin 2 x 150 mg 2. Neo gynoxa ovula 1x1

BAB III

DISKUSI MASALAH

Diagnosis masuk dari Poli Kebidanan dan Kandungan RSMS adalah Para 4 Abortus 0 Usia 50 Tahun dengan Vaginitis dan Cervicitis. Beberapa hal yang perlu dibahas mengenai kasus tersebut antara lain :

1. Apakah diagnosis saat masuk sudah tepat ?

Diagnosis adalah proses penentuan jenis masalah kesehatan atau penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa. Diagnosis klinis adalah diagnosis yang ditegakan melalui serangkaian proses anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam penegakan diagnosis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pasien, pelaku diagnosis, serta sarana dan prasarana penunjang diagnosis. Diagnosis pasien adalah para 4 abortus 0 usia 50 tahun dengan vaginitis. servicitis Diagnosis tersebut ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik.

Pasien mengalami keputihan yang sudah dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Keputihan berwarna putih kekuningan, cair, jumlah sedikit, dan barbau amis, tidak berbuih. Keputihan muncul setiap hari selama 2 bulan bulan dan keluar banyak setelah pasien berhubungan dengan suaminya. Selama keputihannya muncul pasien sudah 2 kali berobat ke RSMS untuk memperingan keluhannya. Selama pengobatan, pasien merasa keluhannya berkurang dalam hal jumlah namun masih keputihan.

Selain keputihan, pasien mengeluhkan munculnya flek berwarna merah segar sampai cokelat yang menyertai keluhan keputihan. Jumlahnya bervariasi, terkadang hanya berupa flek cokelat atau sampai membuat pasien mengganti pembalut. Pasien juga menyangkal adanya nyeri pada perut bagian bawah. Keluhan lain yang dikeluhankan pasien adalah rasa agak panas didaerah kemaluan. Keluhan nyeri dan berdarah saat berhubungan seksual juga disangkal oleh pasien. Buang air kecil lancar tidak ada keluhan.

Pemeriksaan genitalia eksterna dan interna (inspekulo) dikonfirmasi adanya sekret pada vagina yang berada di sisi-sisi lateral vagina, berwarna putih kekuningan, encer dan jumlah banyak. Setelah dibersihkan dengan menggunakan tampon tang dan kassa steril, tidak tampak adanya cairan atau sekret yang keluar dari serviks. Dinding vagina berwarna hiperemis, permukaan licin tidak berbenjol-benjol. Portio sedikit hiperemis, ukuran normal seukuran ibu jari kaki, permukaan licin tidak ada benjolan, dan ostium uteri eksterna tertutup.

Pasien vaginitis hampir selalu datang dengan keluhan keluarnya cairan vagina yang abnormal, meliputi jumlah yang berlebihan, keputihan yang lama, perubahan warna dan konsistensi sekret vagina serta cairan vagina yang berbau tidak sedap. Kadang dapat disertai dengan adanya rasa gatal dan terbakar pada vagina. Anamnesis yang diungkapkan pasien sesuai dengan gejala pada vaginitis.

Diagnosa vaginitis dikonfirmasi dengan adanya sekret vagina yang berwarna putih di dinding-dinding lateral vagina, berbau tidak sedap dan dinding vagina yang hiperemis. Sedangkan diagnosis servicitis didapatkan dari pemeriksaan fisik pada saat melakukan inspekulo yakni didapatkan portio / servic berwarna hiperemis.

Diagnosis vaginitis sudah tepat karena sesuai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien. Namun belum dapat dipastikan etiologi pasti dari vaginitis tersebut. Untuk mengetahui etiologi dari vaginitis, dibutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan preparat basah dengan NaCl 0,9%, whiif test, pewarnaan gram, serta pemeriksaan pH dengan kertas lakmus. Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kuman penyebab vaginitis dibutuhkan agar dapat diberikan terapi yang sesuai dengan penyebab penyakit tersebut.

Karena keluhan yang sama berulang dan tidak membaik dengan pengobatan, langkah selanjutnya yang diberikan kepada pasien ini adalah melakukan pemeriksaan sitologi vagina atau sering disebut Pap Smear test merupakan salah satu metode diagnosis dini pada karsinoma serviks uteri dan karsinoma korporis uteri yang dianjurkan dilakukan rutin (0,5 – 1 tahun sekali). Pada pemeriksaan ini bahan diambil dari dinding vagina atau dari serviks (endo- dan ektoserviks) dengan spatel Ayre (dari kayu atau plastik).Sel-sel yang diambil pada Pap Smear kemudian diperiksa dibawah mikroskop untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada sel. Pap Smear tidak hanya mampu mendeteksi kanker serviks stadium awal tetapi juga lesi prekanker.

Berdasarkan hasil Pap Smear Test, terdapat adanya dysplasia ringan dan radang non spesifik pada serviks Ny. SB. Berdasarkan klasifikasi Bethesda 2001, dysplasia pada epitel serviks Ny. SB termasuk dalah CIN I atau low grade SIL. Diagnosis yang tepat untuk Ny. SB adalah: Ny. SB, Para 2 Abortus 1, usia 44tahun, dengan servisitis, Pap Smear Test (+) CIN I. Diagnosis servisitis ditegakkan dengan adanya gejala keputihan yang terkadang disertai perdarahan dan flek kecokelatan serta hasil Pap Smear Test terdapat radang non spesifik pada epitel serviks.

Perubahan sel-sel abnormal pada leher rahim paling sering ditemukan pada usia 35-55 tahun dan memiliki resiko 2-3 kali lipat untuk menderita kanker serviks Low-grade SIL (LSIL) berhubungan dengan infeksi HPV yang tidak merubah siklus sel secara signifikan. Sebagian besar LSIL mengalami regresi spontan dan jarang menjadi high-grade SIL (HSIL). Low-grade SIL tidak langsung berkembang menjadi kanker invasif. Oleh karena itu, LSIL tidak diterapi seperti lesi premaligna.

2. Apakah tindakan dan terapi yang diberikan sudah tepat ?

Terapi yang diberikan pada pasien adalah clindamycin 3 x 300 mg dan metronidazol 3x 500 mg, masing-masing diberikan selama 7 hari. Pemberian terapi idealnya dilakukan sesuai dengan etiologi dari penyakitnya. Namun, karena pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, etiologi dari penyakit belum dapat dipastikan. Akan tetapi, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kami lakukan etiologi dari penyakit pada kasus ini lebih mengarah kepada vaginosis bakterialis.

Terapi yang diberikan sudah sesuai dengan terapi pada vaginosis bakteriali. Clindamycin merupakan salah satu antibiotik yang aktif terhadap bakteri anaerob. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein dengan cara mengikat pada gugus 50 S sub unit ribosomal bakteri, sehingga menghambat langkah translokasi sintesa protein bakteri. Metronidazole yang merupakan sitotoksik terhadap bakteri anaerob seperti misalnya Gardnerella vaginalis, salah satu mikroorganisme penyebab vaginosis bakterialis. Metronidazole bekerja dengan menghasilkan radikal bebas yang bersifat toksik bagi sel bakteri (Gerald et al., 2010).

Penanganan lesi prakanker serviks menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) tahun 2008, dengan hasil Pap Smear Test terklasifikasi CIN I maka ada 3 pilihan penanganan yaitu obervasi, destruksi menggunakan krioterapi elektrokoagulasi laser, laser kombinasi 5 FU, atau eksisi diatermi loop. Karena tidak ada penanganan khusus untuk LSIL, maka pasien disarankan untuk mengulang pemeriksaan Pap Smear Test antara 3 bulan sampai 6 tahun dan apabila hasilnya normal maka ditinjau kembali setelah 3 tahun. Namun, apabila hasilnya tetap LSIL atau Atypical Squamous Cells Undetermined Significance (ASC-US) maka disarankan untuk pemeriksaan colposcopy dan biopsy. Tindakan observasi dilakukan jika Pap Smear Test memiliki hasil HPV (+), atipia, CIN I yang termasuk LSIL. Terapi CIN dengan destruksi dan eksisi dapat dilakukan pada LSIL dan HSIL. Perbedaan destruksi dan eksisi terletak pada ada/tidaknya spesimen yang diangkat.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA A. Anatomi dan Histologi

1. Anatomi Serviks

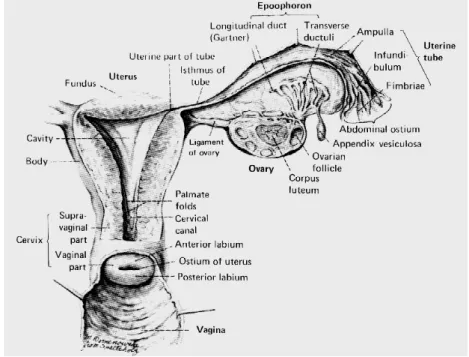

Serviks adalah bagian uterus yang terendah dan menonjol ke vagina bagian atas. Terbagi menjadi dua bagian, bagian atas disebut bagian supravaginal dan bagian bawah disebut bagian vaginal (portio). Serviks merupakan bagian yang terpisah dari badan uterus dan biasanya membentuk silinder, panjangnya 2,5-3 cm, mengarah ke belakang bawah. Bagian luar dari serviks pars vaginalis disebut ektoserviks dan berwarna merah muda. Di bagian tengah portio terdapat satu lubang yang disebut ostium uteri eksternum yang berbentuk bundar pada wanita yang belum pernah melahirkan dan berbentuk bulan sabit bagi wanita yang pernah melahirkan (Randall et al,. 2005).

Gambar 4.1. Anatomi serviks (Ferenczy, 1997).

Ostium uteri internum dan ostium uteri eksternum dihubungkan oleh kanalis servikalis yang dilapisi oleh epitel endoserviks. Biasanya panjang kanalis servikalis adalah 2,5 cm, berbentuk lonjong, lebarnya kira-kira 8 mm dan mempunyai lipatan mukosa yang memanjang. Serviks sendiri disusun oleh sedikit otot polos (terutama pada endoserviks), jaringan elastik, dan banyak jaringan ikat sehingga kanalis servikalis mudah dilebarkan dengan dilator. Jika terjadi infeksi pada kanalis servikalis, dapat terjadi perlekatan dan pembengkakan lipatan-lipatan mukosa sehingga spekulum endoserviks sulit ataupun tidak mungkin dimasukkan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kanalis servikalis (Randall et al,. 2005).

Pembuluh darah serviks berada pada bagian kanan kirinya. Arteri terutama berasal dari cabang servikovaginalis arteri uterina, dari arteri vaginalis, dan secara langsung dari arteri uterina. Serviks diinervasi oleh susunan saraf otonom baik susunan saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. Susunan saraf simpatis berasal dari daerah T5-L2 yang mengirimkan serat-serat yang bersinaps pada satu atau beberapa pleksus yang terdapat pada dinding abdomen belakang atau di dalam pelvis sehingga yang sampai di serviks adalah serat post ganglionik. Serat parasimpatis berasal dari daerah S2-S4 dan bersinaps dalam pleksus dekat atau dinding uterus. Karena otot lebih banyak terdapat di sekitar ostium uteri internum, maka inervasi di daerah tersebut lebih banyak daripada di ostium uteri eksternum (Ferenczy, 1997).

Saraf sensorik serviks sangat erat hubungannya dengan saraf otonom dan memasuki susunan saraf pusat melalui daerah torakolumbal dan daerah sakral. Serat-serat dalam stroma terlihat berjalan sejajar dengan Serat-serat otot walaupun ujung-ujung saraf sensorik belum pernah ditemukan (Ferenczy, 1997).

2. Histologi Serviks

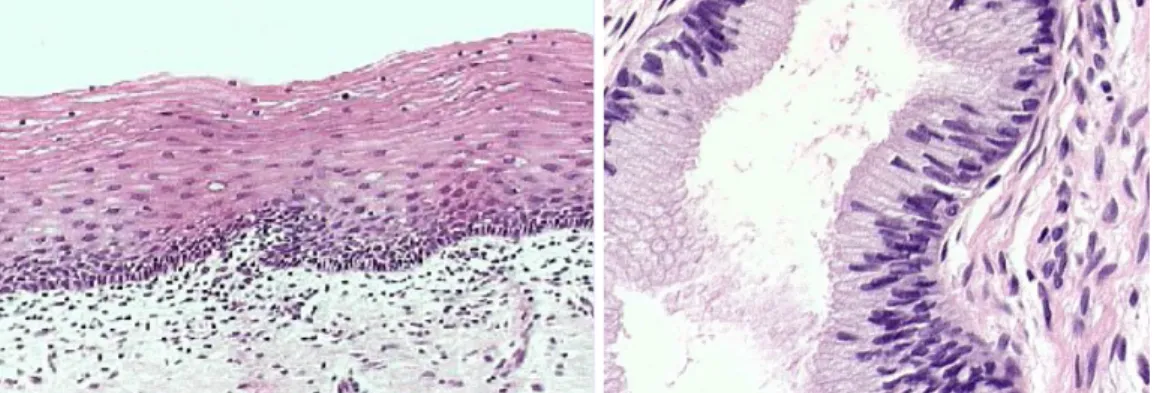

Secara histologi serviks terdiri dari epitelium dan jaringan stroma yang dipisahkan oleh membrana basalis.

Gambar 4.2. Histologi serviks (Kurman, 1994).

Epitelium serviks terdiri dari dua macam epitel : bagian ektoserviks dilapisi oleh sel-sel yang sama dengan sel-sel pada vagina yaitu epitel skuamosa, berwarna merah muda dan tampak mengkilat. Bagian endoserviks atau kanalis servikalis dilapisi oleh epitel kolumner, yang berbentuk kolom atau lajur, tersusun selapis dan terlihat berwarna kemerahan. Batas kedua epitel tersebut disebut squamocolumner junction (SCJ). Pada masa kehidupan wanita terjadi perubahan fisiologik pada epitel serviks, dimana epitel kolumnar akan digantikan oleh epitel skuamosa yang disebut proses metaplasia. Metaplasia terjadi karena pH vagina yang rendah. Pada proses metaplasia terjadi proliferasi sel-sel cadangan yang terletak di bawah sel epitel kolumnar endoserviks yang secara perlahan-lahan mengalami pematangan menjadi epitel skuamosa (Kumar, 2007).

Gambar 4.3. Epitel skuamosa ektoservik (kanan), epitel kolumnar (kiri)

Gambar 4.4. Sel metaplasia

Kanalis servisis uteri dilapisi epitel kolumnar penyekresi mukus. Epitel ini berbeda dengan epitel uterus yang merupakan kelanjutannya. Epitel serupa juga melapisi banyak kelenjar serviks tubular dan bercabang tersusum serong terhadap kanalis serviks uteri di bagian dalam lamina propia yang lebar. Ujung bawah serviks, yaitu ostium uteri menonjol ke dalam lumen liang vagina. Epitel kolumner servisis uteri pada ujung bawah langsung berubah menjadi epitel skuamos non keratin. Epitel ini melapisi bagian vagina pada serviks yang disebut portio vaginalis dan permukaan luar forniks vagina. Pada dasar forniks, epitel serviks vagina membalik menjadi epitel dinding vagina. Sebuah penonjolan SCJ ke ektoserviks disebut sebagai "ectropion" atau "erosi." (Kumar, 2007).

Gambar 4.4. Ektropion B. Kelainan Seluler

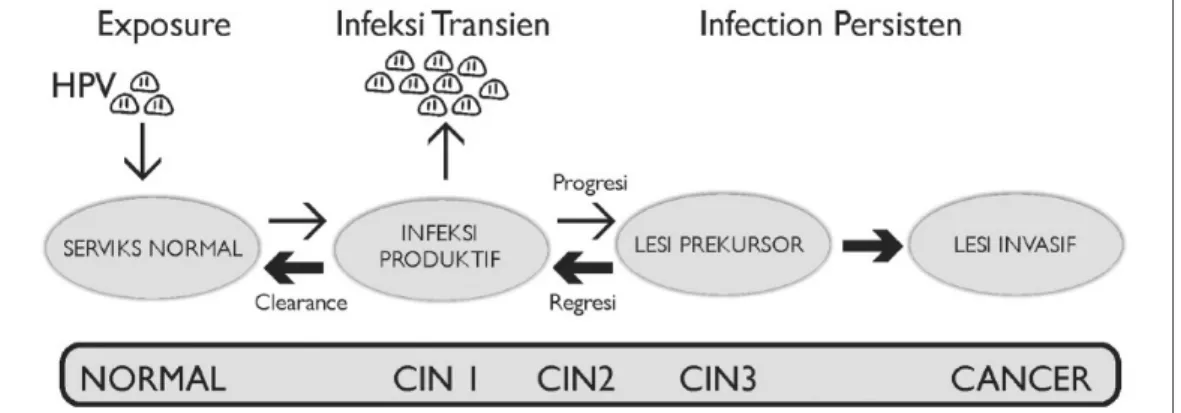

Onkogenik HPV merupakan faktor terpenting pada onkogenesis kanker serviks. Onkogenik HPV. Faktor risiko kanker serviks berhubungan dengan faktor pejamu dan karakteristik virus seperti paparan HPV, onkogenitas virus, inefisien respon imun, dan ko-karsinogen. Faktor tersebut adalah:

a. Partner seksual

b. Berhubungan seksual usia muda c. Paritas

d. Infeksi persisten HPV 16 dan 18 e. Kondisi imun yang lemah f. Subtipe HLA

g. Penggunaan kontrasepsi oral h. Paparan nikotin

Gambar 4.5. Perjalanan Penyakit Kanker Serviks

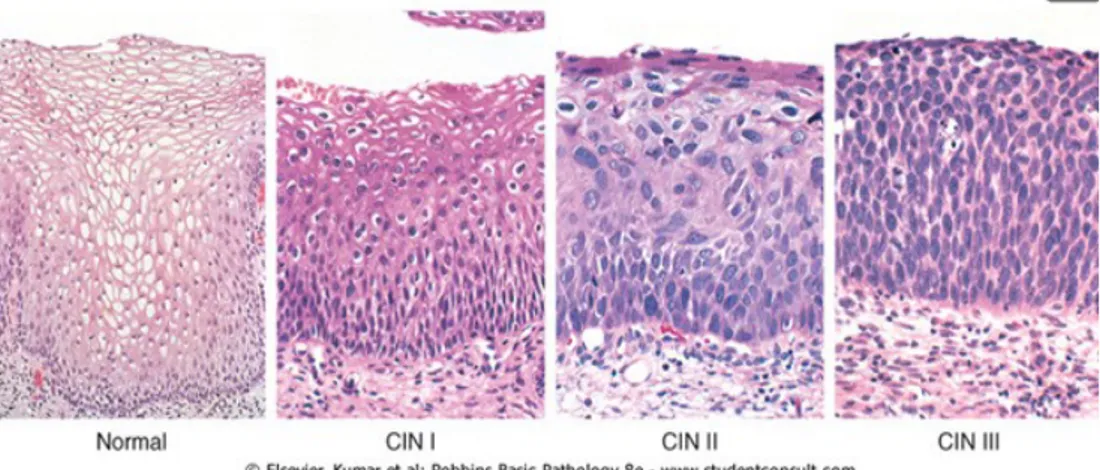

Infeksi HPV genital bersifat asimptomatik dan tidak menyebabkan perubahan jaringan, dan tidak terdeteksi oleh Pap Smear. Lesi prekanker pada serviks menurut klasifikasi yang lama dibagi menjadi 4 yaitu; displasia ringan, displasia sedang, dan displasia berat, serta karsinoma in situ. Klasifikasi ini kemudian berubah berdasarkan cervical intraepithelial neoplasia (CIN) yang terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu CIN I (displasia ringan), CIN II (displasia sedang), dan CIN III ( displasia berat dan karsinoma in situ). Klasifikasi CIN kemudian diubah karena perbedaan penanganan dan kaitannya dengan terapi bedah. Klasifikasi yang sekarang dipakai adalah berdasarkan squamous intraepithelial lesion (SIL) yang terdiri dari: low-grade SIL (CIN I) dan high-grade SIL (CIN II & CIN III).

Gambar 4.6. Spektrum Neoplasia Intraepitelial Serviks

Low-grade SIL (LSIL) berhubungan dengan infeksi HPV yang tidak merubah siklus sel secara signifikan. Sebagian besar LSIL mengalami regresi spontan dan jarang menjadi high-grade SIL (HSIL). Low-grade SIL tidak langsung berkembang menjadi kanker invasif. Oleh karena itu, LSIL tidak diterapi seperti lesi premaligna. Sementara pada HSIL, terjadi perubahan siklus sel oleh HPV sehingga terjadi peningkatan proliferasi sel, penurunan maturitas sel, dan penurunan replikasi virus. Sebanyak 10% LSIL akan berkembang menjadi HSIL dan 10% HSIL akan berkembang menjadi karsinoma dalam 2 hingga 10 tahun.

Tabel 1. Klasifikasi Pap Class dan System Bethesda 2001 (Ries et al., 2009) Pap Classes Description Bethesda 2001

I Normal Normal and variants

II Reactive Changes Reactive Changes

Atypi ASC, ASG

Koilocytosis Low Grade SIL III CIN I Displasia ringan Low Grade SIL

III CIN II Displasia sedang High Grade SIL III CIN III Displasia berat High Grade SIL IV Karsinoma in situ High Grade SIL

V Invasif Mikroinvasif (<3mm )

Frankly invasif (>3mm)

Human papillomavirus adalah virus DNA-circular dengan genome 7800-8000 pasang. Virus ini ada lebih dari 70 jenis yang tidak dapat diidentifikasi secara serologis, tetapi dengan DNA-hybridization dan PCR-spesifik primer dapat teridentifikasi. Genome HPV terdiri dari the early region (E) yang mengkode protein yang berperan pada replikasi genome, mengkrontrol transkripsi dan replikasi serta transformasi sel. The late region (L) berisi L-genes yang mengkode protein kapsid. Definisi tipe HPV yang terbaru tidak lebih dari 90% terlihat adanya homologi pada sequence DNA E6, E7, dan L1. Protein E6 (oncoprotein) high-risk HPV (tipe 16 dan 18) mempunyai peran dalam proliferasi sel yang dihubungkan dengan tumor supressor gene (TSG) p53. Protein E6 HPV 16 and 18 akan mengakibatkan inaktivasi gen p53 melalui mekanisme pengikatan yang disebut ubiquitin-dependent proteolytic pathway (E6AP). Jadi dengan penurunan kadar protein p53 dalam sel akan berakibat pada kegagalan pengendalian pertumbuhan sel, karena tidak terjadinya hambatan aktivasi sel. Protein E7 berperan dalam proliferasi sel yang dihubungkan dengan TSG Rb. Protein E7 akan mengikat gen Rb. Ikatan tersebut menyebabkan tidak terikatnya gen E2F (faktor transkripsi) oleh protein Rb, sehingga gen E2F menjadi aktif dan akan membantu c-myc (faktor transkripsi) untuk terjadinya replikasi DNA dan menstimuli siklus sel.

Protein c-myc (protooncogene) adalah protein yang disandi oleh gen c-myc, yang berfungsi sebagai protein inti sel untuk transkripsi dan replikasi sel dalam siklus sel, sehingga dikelompokkan dalam gen-gen pemicu terjadinya tumor. Gen ras adalah famili proto-oncogenes juga yang merupakan second major class dari GTP-binding proteins, dimana dalam banyak penelitian protein ini berperan dalam mitogenic signal transduction pada siklus sel. Gen p53 adalah gen yang mengkode fosfoprotein inti sel seberat 53 kDa, dan bertindak sebagai negatif regulator dalam siklus sel, sehingga dikelompokkan dalam gen-gen penekan tumor. Gen Rb adalah gen yang ditemukan bertanggung jawab pada tumor retina-mata (retinoblastoma) dan merupakan prototipe dari gen-gen penekan tumor.

Perbedaan potensi berbagai tipe HPV terhadap karsinogenesis tergantung affinitas protein-E6 dalam mengikat gen p53 dan protein-E7 dalam mengikat gen Rb. yang mempunyai arti yang penting dalam karsinogenesis kanker serviks uteri. Hal tersebut diatas bukan merupakan proses mutasi akibat pengaruh karsinogen.

Klasifikasi Internasional untuk stadium malignansi serviks yang dikemukakan oleh Morehead (1965) sebagai berikut berdasarkan International classification of the cervical cancer:

a. Stage 0 : Intra epithelial carcinoma b. Stage 1 : Carcinoma in situ

c. Stage 2 : The carcinoma extends beyond the cervix but not reached the pelvic wall d. Stage 3 : The carcinoma has reached the pelvic wall

e. Stage 4 : The carcinoma has invaded another organ

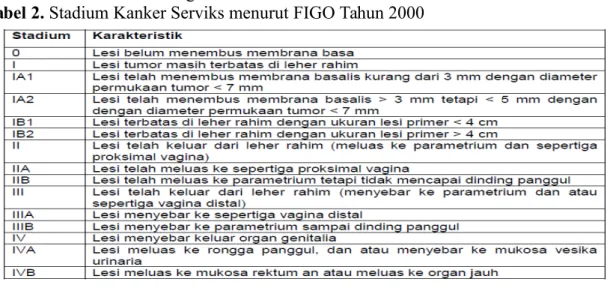

Berdasarkan klasifikasi dari International Federation of Gynecologists and Obstetricians Staging System for Cervical Cancer (FIGO) tahun 2000 menetapkan stadium kanker serviks sebagai berikut:

Tabel 2. Stadium Kanker Serviks menurut FIGO Tahun 2000

C. Pap Smear 1. Definisi

Pap Smear atau tes Pap adalah suatu prosedur untuk memeriksa kanker serviks pada wanita. Pap Smear meliputi pengumpulan sel-sel dari leher rahim dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk mendeteksi lesi kanker atau prakanker. Tes Pap merupakan tes yang aman, murah dan telah dipakai bertahun-tahun lamanya untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel leher rahim (Lestadi, 2009).

Skrining utama dari kanker serviks selama 60 tahun terakhir adalah tes Papanicolaou. Tes Papanicolaou, juga dikenal sebagai tes Pap atau Pap smear, dikembangkan pada 1940-an oleh Georgios Papanikolaou. Pap smear mengambil nama dari Papanikolau, yang merupakan seorang dokter yang meneliti, mengumumkan serta mempopulerkan tentang teknik tersebut. Berkas penelitian yang dilakukan dengan ahli

patologi Dr Herbert Traut mempunyai dampak yang luar biasa pada pengurangan jumlah kematian akibat kanker rahim di seluruh dunia. Pada awalnya diharapkan untuk mendeteksi kanker leher rahim pada tahap awal, tetapi seiring waktu bahkan lesi pra-kanker juga dapat terdeteksi (Lestadi, 2009).

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat pap smear, yaitu: a. Evaluasi sitohormonal

Penilaian hormonal pada seorang wanita dapat dievaluasi melalui pemeriksaan pap smear yang bahan pemeriksaannya adalah sekret vagina yang berasal dari dinding lateral vagina satu per tiga bagian atas (Karjani, 2012).

b. Mendiagnosis peradangan

Peradangan pada vagina dan serviks pada umumnya dapat didiagnosa dengan pemeriksaan pap smear. Baik peradangan akut maupun kronis. Sebagian besar akan memberi gambaran perubahan sel yang khas pada sediaan pap smear sesuai dengan organisme penyebabnya. Walaupun terkadang ada pula organisme yang tidak menimbulkan reaksi yang khas pada sediaan pap smear (Karjani, 2012).

c. Identifikasi organisme penyebab peradangan

Dalam vagina ditemukan beberapa macam organisme/kuman yang sebagian merupakan flora normal vagina yang bermanfaat bagi organ tersebut. Pada umumnya organisme penyebab peradangan pada vagina dan serviks sulit diidentifikasi dengan pap smear, sehingga berdasarkan perubahan yang ada pada sel tersebut, dapat diperkirakan organisme penyebabnya (Karjani, 2012).

d. Mendiagnosis kelainan prakanker (displasia) leher rahim dan kanker leher rahim dini atau lanjut (karsinoma/invasif).

Pap smear paling banyak dikenal dan digunakan adalah sebagai alat pemeriksaan untuk mendiagnosis lesi prakanker atau kanker leher rahim. Pap smear yang semula dinyatakan hanya sebagai alat skrining deteksi kanker mulut rahim, kini telah diakui sebagai alat diagnostik prakanker dan kanker leher rahim yang ampuh dengan ketepatan diagnostik yang tinggi, yaitu 96% terapi didiagnostik sitologi tidak dapat menggantikan diagnostik histopatologik sebagai alat pemasti diagnosis. Hal itu berarti setiap diagnosik sitologi kanker leher rahim harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi jaringan biopsi leher rahim, sebelum dilakukan tindakan selanjutnya (Karjani, 2012).

e. Memantau hasil terapi

Memantau hasil terapi hormonal, misalnya infertilitas atau gangguan endokrin. Memantau hasil terapi radiasi pada kasus kanker leher rahim yang telah diobati dengan radiasi, memantau adanya kekambuhan pada kasus kanker yang telah

dioperasi, memantau hasil terapi lesi prakanker atau kanker leher rahim yang telah diobati dengan elekrokauter kriosurgeri, atau konisasi (Karjani, 2012).

3. Indikasi

Tes Pap Smear diindikasikan untuk skrining lesi kanker dan lesi prakanker dari serviks. Wanita yang dianjurkan untuk melakukan tes pap smear biasanya mereka yang tinggi aktifitas seksualnya. Namun tidak menjadi kemungkinan juga wanita yang tidak mengalami aktivitas seksualnya memeriksakan diri (Karjani, 2012).

Rekomendasi skrining

Wanita yang perlu melakukan pap smear adalah : (a) wanita menikah atau melakukan hubungan seksual pada usia < 20 tahun, (b) wanita muda memiliki mulut rahim yang belum matang, ketika melakukan hubungan seksual terjadi gesekan yang dapat menimbulkan luka kecil, yang dapat mengundang masuknya virus, (c) wanita sering berganti-ganti pasangan seks, akan menderita infeksi di daerah kelamin, sehingga dapat mengundang virus HPV dan herves genitalis, (d) wanita yang sering melahirkan, kanker serviks banyak dijumpai pada wanita yang sering melahirkan disebabkan oleh trauma persalinan, perubahan hormonal dan nutrisi selama kehamilan, (e) wanita perokok, memiliki risiko dibandingkan dengan wanita tidak merokok, karena rokok akan menghasilkan zat karsinogen yang menyebabkan turunnya daya tahan di daerah serviks (Depkes, 2007; Aziz, 2002). Rekomendasi terbaru dari American Collage of Obstetricions and gynecologist adalah melakukan pemeriksaan pelvis dan penapisan pulasan pap setiap tahun bagi semua perempuan yang telah aktif secara seksual atau telah berumur 21 tahun. Setelah tiga kali atau lebih secara berturut-turut hasil pemeriksaan tahunan ternyata normal, uji pap dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih jarang atas kebijakan dokter (Price, 2006).

Menurut The American Cancer Society 2004 (dalam Depkes 2007) pap smear dapat dilakukan secara rutin pada seorang wanita 3 tahun sesudah melakukan hubungan seksual pertama kali atau tidak melebihi 21 tahun. Pemeriksaan dilakukan setiap tahun (peralatan pap smear konvensional) atau setiap 2 tahun (dengan peralatan liquid-based) sampai umur 30 tahun. Pemeriksaan dilakukan setiap 2-3 tahun, bila 3 kali berturut-turut hasil normal pemeriksaan dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih jarang.

Menurut Tjokronegoro (2002), Pap smear pada wanita yang berumur 35-40 tahun minimal dilakukan sekali, kalau fasilitas tersedia dilakukan setiap 10 tahun pada umur 35-55 tahun, bila fasilitas tersedia lebih maka dapat dilakukan setiap 5 tahun

pada wanita berumur 35-55 tahun. Idealnya atau jadwal yang optimal setiap 3 tahun pada wanita yang berumur 25-60 tahun.

Sasaran skrining ditentukan oleh Departemen Kesehatan masing-masing negara, WHO (2002 dalam Wilopo 2010) merekomendasikan agar program skrining pada wanita dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1) Usia 30 tahun ke atas dan hanya mereka yang berusia lebih muda manakala program telah mencakup seluruh sasaran vaksinasi.

2) Skrining tidak perlu dilakukan pada perempuan usia kurang 25 tahun.

3) Apabila setiap wanita hanya dapat dilakukan pemeriksaan sekali selama umur hidupnya (misalnya karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki pemerintah atau swasta), maka usia paling ideal untuk melakukan skrining adalah pada usia 35-45 tahun.

4) Pada perempuan berusia diatas 50 tahun tindakan skrining perlu dilakukan setiap 5 tahun sekali.

5) Pada perempuan berusia 25-49 tahun tindakan skrining dilakukan setiap 3 tahun sekali.

6) Pada usia berapapun skrining setiap tahun tidak dianjurkan.

7) Bagi mereka yang berusia diatas 65 tahun tidak perlu melakukan skrining apabila 2 kali skrining sebelumnya hasilnya negatif.

Abnormal sitologi serviks paling sering pada wanita muda dan hampir seluruh kelainan sitologi pada remaja terselesaikan tanpa pengobatan. Wanita di bawah usia 21 tahun terhitung hanya 0,1% yang mengidap kanker serviks dan tidak ada bukti yang kuat bahwa skrining kanker serviks pada kelompok usia tersebut dapat menurunkan insidensi, morbiditas atau mortalitas dari kanker serviks. Menyadari fakta tersebut dan kemungkinan skrining kanker serviks menyebabkan evaluasi tidak perlu dan berpotensi berbahaya pada wanita berisiko sangat rendah untuk keganasan, ACOG merevisi pedoman skrining kanker serviks, yaitu dimulai saat usia 21 tahun, tanpa mempertimbangkan riwayat seksual sebelumnya (Karjani, 2012).

Tabel 3. Summary of 2012 Screening Guidelines from the American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology

Parameter ACS Rekomendasi

Usia memulai skrining

Mulai skrining sitologi pada usia 21 tahun, tanpa mempertimbangkan riwayat seksual sebelumnya.

Skrining antara

usia 21–29 Skrining dengan sitologi saja setiap 3 tahun. * Pemeriksaan HPV tidakharus dilakukan pada kelompok umur ini. Skrining antara Skrining dengan kombinasi sitologi dan pemeriksaan HPV setiap 5 tahun

usia 30-65 (dianjurkan) atau sitologi saja setiap 3 tahun. * Skrining HPV saja secara umum tidak direkomendasikan..

Usia berhenti

skrining Usia 65 tahun, jika wanita memiliki skrining awal negatif dan tidakdinyatakan risiko tinggi kanker serviks. Skrining setelah

histerektomi

tidak diindikasikan untuk wanita tanpa leher rahim dan tanpa riwayat lesi prakanker grade tinggi (misalnya, CIN2 atau CIN3) dalam 20 tahun terakhir atau kanker serviks.

Wanita yang

vaksin HPV

Skrining dengan rekomendasi yang sama dengan wanita tanpa vaksin HPV. Pedoman ini tidak ditujukan pada populasi spesial (seperti, wanita dengan riwayat kanker serviks, wanita yang rahimnya terpapar dietilstilbestrol, wanita yang immunocompromised) yang mungkin membutuhkan skrining lebih intensif atau alternatif lain.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pap smear, yaitu : a. Umur

Perubahan sel-sel abnormal pada leher rahim paling sering ditemukan pada usia 35-55 tahun dan memiliki resiko 2-3 kali lipat untuk menderita kanker leher rahim. Semakin tua umur seseorang akan mengalami proses kemunduran, sebenarnya proses kemunduran itu tidak terjadi pada suatu alat saja, tetapi pada seluruh organ tubuh. Semua bagian tubuh mengalami kemunduran, sehingga pada usia lebih lama kemungkinan jatuh sakit.

b. Sosial ekonomi

Golongan sosial ekonomi yang rendah sering kali terjadi keganasan pada sel-sel mulut rahim, hal ini karena ketidak mampuan melakukan pap smear secara rutin. c. Paritas

Paritas adalah seseorang yang sudah pernah melahirkan bayi yang dapat hidup. Paritas dengan jumlah anak lebih dari 2 orang atau jarak persalinan terlampau dekat mempunyai resiko terhadap timbulnya perubahan sel-sel abnormal pada leher rahim. Jika jumlah anak menyebabkan perubahan sel abnormal dari epitel pada mulut rahim yang dapat berkembang pada keganasan.

d. Usia wanita saat nikah

Usia menikah <20 tahun mempunyai resiko lebih besar mengalami perubahan sel-sel mulut rahim. Hal ini karena pada saat usia muda sel-sel rahim masih belum matang, maka sel-sel tersebut tidak rentan terhadap zat-zat kimia yang dibawa oleh sperma dan segala macam perubahanya, jika belum matang, bisa saja ketika ada rangsangan sel yang tumbuh tidak seimbang dan sel yang mati, sehingga kelebihan sel ini bisa merubah sifat menjadi sel kanker.

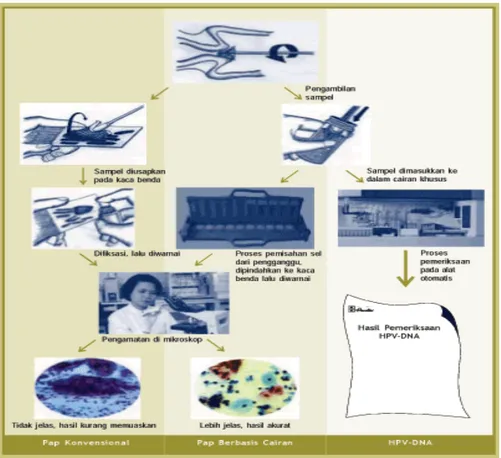

5. Jenis pap smear

Ada 2 cara pemeriksaan Pap Smear: a. Pemeriksaan Sitologi Konvensional

Keterbatasan pemeriksaan Sitologi Konvensional :

1) Sampel tidak memadai karena sebagian sel tertinggal pada brus (sikat untuk pengambilan sampel), sehingga sampel tidak representatif dan tidak menggambarkan kondisi pasien sebenarnya

2) Subyektif dan bervariasi, dimana kualitas preparat yang dihasilkan tergantung pada operator yang membuat usapan pada kaca benda

3) Kemampuan deteksi terbatas (karena sebagian sel tidak terbawa dan preparat yang bertumpuk dan kabur karena kotoran/faktor pengganggu)(Lestadi, 2009). b. Pemeriksaan Sitologi Berbasis cairan atau Liquid

Merupakan metode baru untuk meningkatkan keakuratan deteksi kelainan sel-sel leher rahim. Dengan metode ini, sampel (cara pengambilan sama seperti pengambilan untuk sampel sitologi biasa/Pap Smear) dimasukkan ke dalam cairan khusus sehingga sel atau faktor pengganggu lainnya dapat dieliminasi. Selanjutnya, sampel diproses dengan alat otomatis lalu dilekatkan pada kaca benda kemudian diwarnai lalu dilihat di bawah mikroskop oleh seorang dokter ahli Patologi Anatomi. Keungulan pemeriksaan sitologi berbasis cairan/Liquid :

1) Sampel memadai karena hampir 100 % sel yang terambil dimasukkan ke dalam cairan dalam tabung sampel

2) Proses terstandardisasi karena menggunakan prosesor otomatis, sehingga preparat (usapan sel pada kaca benda) representatif, lapisan sel tipis, serta bebas dari kotoran/pengganggu

3) Meningkatkan kemampuan/keakuratan deteksi awal adanya kelainan sel leher rahim

Gambar 4.7. Gambaran Pemeriksaan Sitologi Konvensional dan berbasis Cairan

6. Syarat Pengambilan Bahan

Penggunaan pap smear untuk mendeteksi dan mendiagnosis lesi prakanker dan kanker leher rahim, dapat menghasilkan interpretasi sitologi yang akurat bila memenuhi syarat yaitu:

a. Bahan pemeriksaan harus berasal dari porsio leher rahim.

b. Pengambilan pap smear dapat dilakukan setiap waktu diluar masa haid, yaitu sesudah hari siklus haid ketujuh sampai dengan masa pramenstruasi.

c. Apabila klien mengalami gejala perdarahan diluar masa haid dan dicurigai penyebabnya kanker leher rahim, sediaan pap smear harus dibuat saat itu walaupun ada perdarahan.

d. Pada peradangan berat, pengambilan sediaan ditunda sampai selesai pengobatan. e. Klien dianjurkan untuk tidak melakukan irigasi vagina (pembersihan vagina dengan

zat lain), memasukkan obat melalui vagina atau melakukan hubungan seks sekurang-kurangnya 24 jam, sebaiknya 48 jam.

f. Klien yang sudah menopause, pap smear dapat dilakukan kapan saja (Lestadi, 2009). 7. Prosedur Pemeriksaan

Alat-alat dan Bahan: a. spekulum cocor bebek b. spatula ayre

c. cytobrush d. kaca objek

e. alcohol 95%(Lestadi, 2009).

Prosedur pemeriksaan Pap Smear adalah: a. Beri label nama pada ujung kaca objek

b. Masukkan spekulum, dapat diberikan air atau salin jika perlu. c. Lihat adanya abnormalitas serviks

d. Identifikasi zone transformasi

e. Pilih ujung spatula yang paling cocok dengan mulut serviks dan zona transformasi. f. Putar spatula 360º disekitar mulut serviks sambil mempertahankan kontak dengan

permukaan epithelial.

g. Dengan putaran searah jarum jam diawali dan diakhiri pada jam 9, hasil yang terkumpul dipertahankan horizontal pada permukaan atasnya ketika instrument dikeluarkan.

h. Jangan memulas sample pada saat ini jika belum akan fiksasi. Pegang spatula antara jari dari tangan yang tidak mengambil sample, sementara sample dari cytobrush dikumpulkan.

i. Cytobrush mempunyai bulu sikat sirkumferen yang dapat kontak dengan seluruh permukaan mulut serviks ketika dimasukkan.

j. Cytobrush hanya perlu diputar ¼ putaran searah jarum jam.

l. Kemudian pulas cytobrush tepat diatas sampel sebelumnya dengan memutar gagangnya berlawanan dengan arah jarum jam.

m. Pulasan harus rata dan terdiri dari satu lapisan, hindari gumpalan besar sebisanya tapi juga hindari manipulasi berlebihan yang dapat merusak sel, pindahkan sampel dari kedua instrument ke kaca objek dalam beberapa detik.

n. Fiksasi specimen secepatnya untuk menghindari artefak karena pengeringan dengan merendam kaca objek dalam tempat tertutup yang berisi larutan ethanol 95% selama 20 menit.

o. Keringkan dan kirimkan ke Bagian Sitologi Patologi Anatomi. f. Hasil pemeriksaan dibaca dengan system Bethesda (Lestadi, 2009). 8. Interpretasi

Terdapat banyak sistem dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan Pap Smear, sistem Papanicolaou, sistem Cervical Intraepithelial Neoplasma (CIN), dan sistem Bethesda. Klasifikasi Papanicolaou membagi hasil pemeriksaan menjadi 5 kelas (Saviano, 1993), yaitu:

a. Kelas I : tidak ada sel abnormal.

b. Kelas II : terdapat gambaran sitologi atipik, namun tidak ada indikasi adanya keganasan.

c. Kelas III : gambaran sitologi yang dicurigai keganasan, displasia ringan sampai sedang.

d. Kelas IV : gambaran sitologi dijumpai displasia berat. e. Kelas V : keganasan.

Sistem CIN pertama kali dipublikasikan oleh Richart RM tahun 1973 di Amerika Serikat. Pengelompokan hasil uji Pap Smear menurut sistem ini terdiri dari:

a. CIN I merupakan displasia ringan dimana ditemukan sel neoplasma pada kurang dari sepertiga lapisan epitelium.

b. CIN II merupakan displasia sedang dimana melibatkan dua pertiga epitelium.

c. CIN III merupakan displasia berat atau karsinoma in situ yang dimana telah melibatkan sampai ke basement membrane dari epitelium.

Klasifikasi Bethesda pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988. Setelah melalui beberapa kali pembaharuan, maka saat ini digunakan klasifikasi Bethesda 2001. Klasifikasi Bethesda 2001 adalah sebagai berikut (Marquardt, 2002):

a. Sel skuamosa

1) Atypical Squamous Cells Undetermined Significance (ASC-US) 2) Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL)

3) High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) 4) Squamous Cells Carcinoma

b. Sel glandular

1) Atypical Endocervical Cells 2) Atypical Endometrial Cells 3) Atypical Glandular Cells

4) Adenokarsinoma Endoservikal In situ 5) Adenokarsinoma Endoserviks

6) Adenokarsinoma Endometrium 7) Adenokarsinoma Ekstrauterin

8) Adenokarsinoma yang tidak dapat ditentukan asalnya (NOS) 9. Cara Penulisan Laporan Pap Smear

Item pertama pada laporan Pap Smear adalah untuk tujuan identifikasi. Laporan ini diharapkan memiliki nama wanita, nama dan patologi atau cytotechnologist yang membaca kotor, sumber spesimen (dalam hal ini adalah serviks), dan tanggal periode menstruasi terakhir wanita. Laporan Pap Smear juga harus mencakup sebagai berikut: a. Sebuah gambaran status menstruasi wanita (misalnya, “menopause” (tidak lagi

haid) atau “periode menstruasi yang teratur”)

b. Relevan Sejarah wanita medis (misalnya, “sejarah kutil kelamin”)

c. Jumlah slide (baik satu atau dua, tergantung pada praktek rutin perawatan kesehatan praktisi)

d. Sebuah deskripsi kecukupan spesimen (apakah sampel memuaskan untuk interpretasi)

e. Diagnosis akhir (misalnya, “dalam batas normal”)

f. Rekomendasi untuk tindak lanjut (misalnya, “merekomendasikan rutin follow-up” atau “merekomendasikan Pap ulangi”)

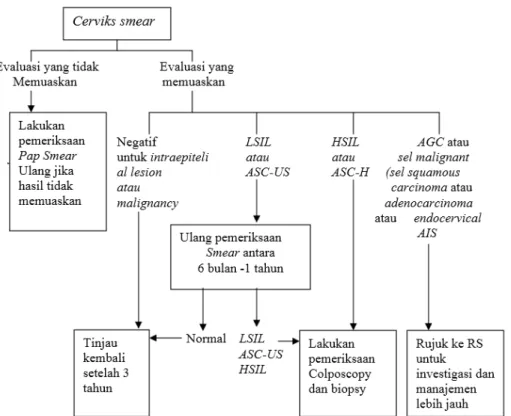

10. Alur Penatalaksanaan Hasil Pap Smear

Diagnosis definitif kanker serviks harus didasarkan pada konfirmasi histopatologi dari hasil biopsi lesi sebelum pemeriksaan dan tatalaksana lebih lanjut dilakukan. Tindakan penunjang diagnostic dapat berupa pap smear, kolposkopi, biopsi terarah, dan kuretase endoservikal.

Gambar 4.8. Penatalaksaan Hasil Pap Smear pada Uji Tapis

Penatalaksanaan lesi prakanker serviks yang pada umumnya tergolong CIN dapat dilakukan denan observasi saja, medikamentosa, terapi destruktif, dan atau terapi eksisi. Tindakan observasi dilakukan jika Pap Smear memiliki hasil HPV, atipia, CIN I yang termasuk LSIL. Terapi CIN dengan destruksi dan eksisi dapat dilakukan pada LSIL dan HSIL. Perbedaan destruksi dan eksisi terletak pada ada/tidaknya spesimen yang diangkat.

Secara garis besar, penanganan lesi prakanker serviks adalah sebagai berikut: Tabel 4.9 Penanganan Lesi Prakanker Serviks

D. Vaginitis a. Definisi

Vaginitis adalah suatu kondisi peradangan pada mukosa vagina yang dapat disebabkan oleh mekanisme infeksi maupun noninfeksi. Vaginitis ditandai dengan pengeluaran cairan abnormal yang sering disertai rasa ketidaknyamanan pada vulvovagina (Syed dan Braverman, 2004).

b. Epidemiologi

Vaginitis merupakan masalah ginekologis yang paling sering terjadi pada 90% wanita remaja di dunia, kondisi ini disebabkan oleh vaginosis bakterial (50%), kandidiasis vulvovaginal (75%), trikomoniasis (25%) (KESPRO INFO, 2009). Penelitian-penelitian sebelumnya telah melaporkan angka kejadian vaginitis di beberapa negara, diantaranya Thailand 33 %, Afrika-Amerika 22,7 %, London 21 %, Indonesia 17 %, Jepang 14 %, Swedia 14 %, dan Helsinki 12 %.

Vaginosis bakterial menyerang lebih dari 30% populasi. Dari penelitian pada wanita berusia 14-49 tahun, 29% diantaranya didiagnosis mengalami vaginosis bakterial. Wanita dengan riwayat aktivitas seksual beresiko lebih besar mengalami penyakit ini. Douching diketahui juga dapat meningkatkan resiko vaginosis bakterial. Prevalensi meningkat pada wanita perokok, karena diketahui bahwa kandungan rokok dapat menghambat produksi hidrogen peroksida oleh Lactobacillus.

c. Faktor resiko 1. Ras

2. Promiskuitas 3. Stabilitas marital

4. Penggunaan kontrasepsi IUD 5. Riwayat kehamilan

d. Etiologi

1. Bakterial vaginosis a) Definisi

Bakterial vaginosis merupakan suatu keadaan dimana terjadi perubahan eksosistem vagina yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan bakteri anaerob dan penurunan jumlah Lactobacillus spp (Sessa et al., 2013). Penyakit ini ditandai dengan perubahan secara kompleks baik jumlah dan fungsi dari flora normal pada vagina(Lamont et al., 2011).

Bakterial vaginosis dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme diantaranya adalah Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, Mobiluncus spp, Corynebacterium spp, Viridans streptococci, Enterococcus faecalis, Atopobium vaginalis dan Mycoplasma hominis. Dari semua jenis mikrobakteri tersebut, Gardnerella vaginalis menjadi penyebab tersering dari bakterial vaginosis.

b) Epidemiologi

Bakterial vaginosis merupakan penyebab tersering dari vaginitis. Frekuensi tergantung pada tingkatan sosial ekonomi dan aktivitas seksual. Penelitian sebelumnya telah melaporkan angka kejadian BV di beberapa negara, diantaranya Thailand 33%, Afrika-Amerika 22,7 %, London 21 %, Indonesia 17 %, Jepang 14%, Swedia 14%, dan Helsinki 12%.

c) Faktor resiko

Pada umumnya BV ditemukan pada wanita usia reproduktif dengan aktifitas seksual yang tinggi dan promiskuitas. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim,usia menopause,vaginal douching, sosial ekonomi rendah, dan wanita hamil juga merupakan faktor resiko terjadinya.

Tabel 5. Faktor resiko bakterial vaginosis

d) Etilogi

Mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya bakterial vaginosis adalah:

1) Gardnerella vaginalis

Bakteri yang tidak memilki kapsul, tidak bergerak, dan berbentuk batang gram negatif. Kuman bersifat anaerob fakultatif, memproduksi asam asetat dari hasil fermentasi.

2) Mobilincus spp dan Bacteriodes spp

Merupakan bakteri anaerob berbentuk batang lengkung. Perannya dalam menimbulkan bakterial vaginosis lebih jarang dibandingkan dengan Gardnerella vaginalis.

3) Mycoplasma hominis e) Penegakan diagnosis

1) Anamnesis

a) Dapat asimptomatis

b) Rasa tidak nyaman sekitar vulvavagina (rasa terbakar, gatal), biasanya lebih ringan daripada yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis dan Candida albicans.

c) Dispareunia

d) Keputihan berbau amis “fishy odor” yang semakin parah setelah berhubungan seksual dan menstruasi (vagina dalam keadaan basa). Cairan vagina yang basa menimbulkan terlepasnya amin dari

perlekatannya pada protein dan amin yang menguap tersebut menimbulkan bau amis.

e) Tidak ditemukan inflamasi pada vulva dan vagina.

f) RP.Sos: Perlu ditanyakan kebiasaan douching, aktivitas seksual. 2) Pemeriksaan fisik

Pada pemeriksaan genitalia eksterna: tidak didapatkan tanda iritasi pada vulva.

Pada pemeriksaan inspekulo : didapatkan sekret vagina berwarna putih-abu abu, tipis, viskositas rendah. Setelah secret dibersihkan, tampak dinding vagina yang hiperemis.

Gambar 4.10. Sekret

vagina pada bakterial vaginosis

3) Pemeriksaan penunjang

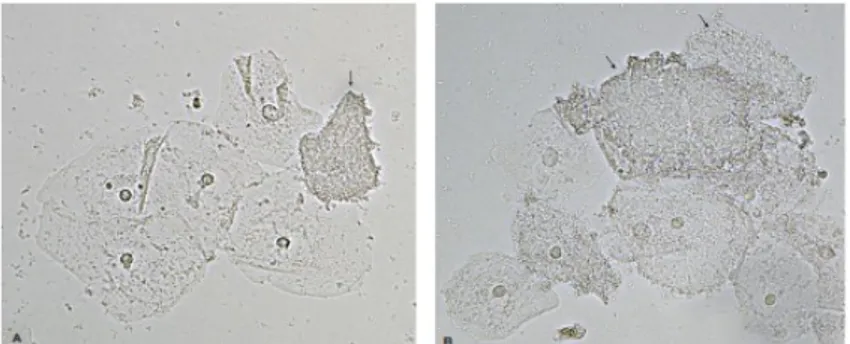

a) Pemeriksaan preparat basah

Dilakukan dengan meneteskan satu atau dua tetes NaCl 0,9% pada sekret vagina diatas objek glass kemudian ditutup dengan coverglass. Diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 400x untuk melihat Clue cells yang merupakan sel epitel vagina yang diselubungi dengan bakteri sehingga tepinya tidak terlihat jelas. Pemeriksaan ini memilki sensivitas 60% dan spesifitas 98%.

b) Whiff test

Dinyatakan positif jika bau amis timbul setelah penambahan satu tetes KOH 10-20% pada sekret vagina. Bau amis muncul sebagai akibat pelepasan amin dan asam organik hasil dari bakteri anaerob.

c) Tes lakmus

Kertas lakmus ditempatkan pada dinding lateral vagina. Ditemukan kadar pH > 4,5.

d) Pewarnaan gram

Ditemukan penurunan jumlah Lactobacillus dan peningkatan jumlah bakteri anaerob.

Kultur Gardnerella vaginalis kurang bermanfaat untuk diagnosis bakterial vaginosis karena bakteri ini ditemukan hampir 50% pada perempuan normal.

f) Tes proline aminopeptidase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob, karena Lactobacillus tidak menghasilkan zat tersebut.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis bakterial vaginosis, diantaranya adalah:

a) Kriteria Amsel

Kriteria ini memiliki tingkat spresifitas yang lebih tinggi daripada pewarnaan gram. Kriteria ini paling sering digunakan untuk mendiagnosis vaginitis bakterial. Diagnosis dapat ditegakkan jika didapatkan minimal tiga dari empat kriteria.

1) Secret vagina yang homogen, putih, dan tipis melekat pada vagina 2) pH vagina > 4,5. Peningkatan pH dapat menyebabkan terlepasnya

amin (trimetilamin).

3) Secret vagina yang berbau amis setelah penambahan KOH 10 % (tes whiff). Tes trimetilamin atau tes whiff positif jika didapatkan bau amis setelah menambahkan satu tetes 10-20% KOH (potasium hidroxide) pada sekret vagina.

4) Ditemukannya sel Clue pada pemeriksaan mikroskopis menggunakan preparat salin basah. Pada pemeriksaan sampel pasien vaginitis bakterial didapatkan adanya peningkatan jumlah kuman Gardnerella. Sel squamosa normal memiliki ciri selnya runcing diujungnya, jernih, tepi yang lurus, sedangkan sel Clue memiliki ciri granular, tidak jernih, dan pinggir yang kasar. Sel Clue adalah sel epitel vagina yang batas tepinya sudah tidak terlihat jelas karena terdapat banyak bakteri yang menempel pada permukaan sel tersebut. Ditemukannya sel Clue pada pemeriksaan mikroskopis memiliki sensivitas 98% dan spesifitas 94,3%.

Gambar 4.11. Sel Clue pada larutan salin dengan perbesaran 400x. Batas yang kasar, warna yang suram, dan tepi yang ireguler adalah sel Clue (sel ketiga dan keempat dari kiri)

Gambar 4.12 Pemeriksaan mikroskopis dengan larutan saline. A. Single clue cell B. Sel-sel squamosa yang dikelilingi oleh bakteri. Batas sel tidak jelas.

b) Skor dari pewarnaan Gram (kriteria Nugent) :

Pemeriksaan ini memiliki sensivitas yang lebih tinggi dari kriteria Amsel. Sekret vagina dibuat apusan kemudian difiksasi menggunakan penangas atau dengan metanol. Gram positif atau negatif dapat dibedakan berdasarkan kandungan lipopolisakarida di dinding sel.

Gambar 4.11. Pewarnaan gram c) normal d) vaginitis bakterial dengan

perbesaran 1000x

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah morfologi dan perubahan warna. Lactobacillus ditandai dengan batang gram positif berukuran besar, G vaginalis atau Bacteroides sp ditandai dengan batang gram positif berukuran kecil, sedangkan Mobiluncus spp ditandai dengan batang gram positif dengan bentuk yang melengkung.

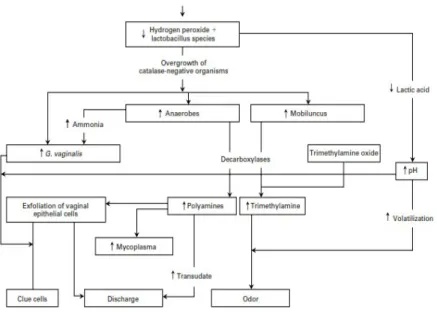

f) Patofisiologi

Bakterial vaginosis disebabkan oleh faktor-faktor yang mengubah lingkungan asam normal di vagina menjadi keadaan basa sehingga terjadi pertumbuhan dari bakteri anaerob secara berlebihan. Faktor-faktor yang dapat mengubah pH vagina diantaranya adalah mukus serviks, semen, darah menstruasi, douching, pemakaian antibiotik, dan perubahan hormonal saat kehamilan dan menopause. Metabolisme bakteri anaerob yang meningkat menyebabkan lingkungan asam di vagina berubah menjadi basa dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang oportunistik.

Pada bakterial vaginosis terjadi simbiosis antara Gardnerella vaginalis sebagai pembentuk asam amino dan kuman anaerob yang mengubah asam amino menjadi amin, sehingga pH vagina meningkat (basa) optimal untuk pertumbuhan bakteri anaerob. beberapa amin diketahui menyebabkan iritasi kulit, mempercepat pelepasan sel epitel, dan menimbulkan bau busuk pada sekret vagina.

Gardnerella vaginalis melekat pada sel-sel epitel vagina, menimbulkan deskuamasi sel epitel sehingga terjadi perlekatan duh tubuh pada dinding vagina. Organisme ini tidak invasif dan respon inflamasi lokal yang terbatas, hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya jumlah leukosit dalam sekret vagina atau dengan pemeriksaan histopatologis.

Bakterial vaginosis yang berulang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1) Infeksi berulang dari pasangan yang menderita bakterial vaginosis. Seorang wanita yang terinfeksi G. vaginalis akan menyebarkan bakteri tersebut pada suaminya, namun tidak menimbulkan uretritis (asimptomatis). Saat berhubungan seksual, wanita yang sudah menjalani pengobatan akan terinfeksi kembali jika tidak menggunakan pelindung.

2) Kekambuhan dapat desebabkan oleh mikroorganisme yang hanya dihambat pertumbuhannya namun tidak dibunuh.

3) Kegagalan pengobatan untuk mengembalikan Lactobacillus sebagai flora normal.

4) Menetapnya mikroorganisme lain yang bersifat patogen.

Gambar 4.12. Patofisiologi Bakterial Vaginosis g) Penatalaksanaan

1) Terapi sistemik a) Metronidazol

Wanita normal : 2x500 mg selama 7 hari Wanita hamil : 3x200-250 mg selama 7 hari b) Clindamycin

Wanita normal : 2x300 mg selama 7 hari 2) Terapi topikal

a) Metronidazol gel intravagina (0,75%) 5 gram, 2 kali sehari selama 5 hari b) Clindamycin krim (2%) 5 gram intravagina, malam hari selama 7 hari 2. Candidiasis

a. Definisi

Kandidiasis (atau kandidosis, monoliasis, trush) merupakan berbagai macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans dan anggota

genus kandida lainnya.Kandidiasis vulvovaginalis atau kandidosis vulvovaginalis/ kandida vulvovaginitis adalah infeksi vagina dan atau vulva oleh genus candida.

b. Epidemiologi

Diperkirakan lebih dari 75% wanita di sini akan mengalami sedikitnya satu kali episode vaginitis yang disebabkan oleh kandida, 40-45% mengalami dua atau lebih episode candidiasis vulvovaginal bahkan sebagian kecil dari wanita yang mengalami infeksi candidiasis vulvovaginalini (< 5%) akan mengalami rekurensi yang akhirnya dapat mengurangi kualitas hidupnya (Szumigala et al., 2009). Sebuah penelitian internasional oleh Foxman (2013) menunjukkan tingkat insidensi candidiasis yang tinggi di 5 negara Eropa dan Amerika Serikat yaitu sebesar 29-49%.

Banyak studi mengindikasikan candidiasis vulvovaginal merupakan diagnosis paling banyak diantara wanita muda, mempengaruhi sebanyak 15-30% wanita yang bersifat simptomatik yang mengunjungi dokter. Pada Amerika serikat, candidiasis vulvovaginal merupakan penyebab infeksi vagina tersering kedua setelah vaginosis bakteri (Sobel, 2008).

c. Faktor Resiko 1) Faktor endogen

a) Kehamilan b) Kegemukan

c) Iatrogenik, missal kateter saluran kemih d) Endokrinopati: diabetes mellitus

e) Penyakit kronik: tuberculosis, lupus eritomatosus f) Usia

g) Imunodefisiensi 2) Faktor eksogen

a) Pemberian antimikroba yang intensif b) Kontrasepsi oral

c) Terapi kortikosteroid

d) Iklim panas dan kelembaban e) Higienitas buruk

d. Etiologi

Sebagian besar penyebab candidiasis vulvovaginal adalah candida albicans. Antara 85-90% ragi yang berhasil diisolasi dari vagina adalah spesies C.albicans sedangkan penyebab yang lainnya dari jenis candida glabrata (torulopsis glabrata). Spesies selain C. albicans yang menyebabkan

candidiasis vulvovaginal sering lebih resisten terhadap terapi konvensional (Hay dan Moore, 2005).

Candidasp adalah jamur sel tunggal, berbentuk bulat sampai oval. Jumlahnya sekitar 80 spesies dan 17 diantaranya ditemukan pada manusia. Dari semua spesies yang ditemukan pada manusia, C.albicans lah yang paling pathogen. Candidasp memperbanyak diri dengan membentuk blastospora (budding cell). Blastospora akan saling bersambung dan bertambah panjang sehingga membentuk pseudohifa. Bentuk pseudohifa lebih virulen dan invasif daripada spora. Hal itu dikarenakan pseudohifa berukuran lebih besar sehingga lebih sulit difagositosis oleh makrofag. Selain itu, pseudohifa mempunyai titik-titik blastokonidia multipel pada satu filamennya sehingga jumlah elemen infeksius yang ada lebih besar.

Faktor virulensi lain pada Candida adalah dinding sel. Dinding sel Candida sp mengandung turunan mannoprotein yang bersifat imunosupresif sehingga mempertinggi pertahanan jamur terhadap imunitas pejamu, dan proteinase aspartil yang menyebabkan Candidasp dapat melakukan penetrasi ke lapisan mukosa.

Dalam menghadapi invasi dari Candida, tubuh mengerahkan sel fagosit untuk mengeliminasinya. Interferon (IFN)-gamma akan memblok proses transformasi dari bentuk spora menjadi hifa. Maka bisa disimpulkan, pada seorang wanita dengan defek imunitas humoral, Candida lebih mudah membentuk diri menjadi hifa yang lebih virulen dan mudah menimbulkan vaginitis.

.Kandida adalah organisme yang dimorfik yaitu bisa ditemukan dalam 2 fase fenotipe yang berbeda di dalam tubuh manusia. Pada umumnya blastospora (blastokonidia) adalah bentuk fenotipe yang bertanggung jawab terhadap penyebaran atau transimisinya termasuk ketika menyebar mengikuti aliran darah maupun ketika dalam bentuk kolonisasi asimtomatik di vagina. Sebaliknya ragi yang sedang bertunas dan membentuk miselia adalah bentuk invasif terhadap jaringan serta sering teridentifikasi pada kondisi yang simtomatik.

Gambar 4.13. Candida albicans e. Patofisiologi

Candida albicans merupakan organisme normal dari saluran cerna tetapi dapat menimbulkan infeksi oportunistik. Terdapat dua faktor virulensi jamur kandida yaitu dinding sel dan sifat dismorfik kandida. Dinding sel berperan penting dalam virulensi karena merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan sel pejamu. Dinding sel kandida mengandung 80-90% karbohidrat, yang terdiri dari b-glukan, khitin, mannoprotein, 6-25% protein dan 1-7% lemak. Salah satu komponen dinding sel yaitu mannoprotein mempunyai sifat imunosupresif sehingga mempertinggi pertahanan jamur terhadap imunitas pejamu (Calderone, 2001).

Kandida tidak hanya menempel, namun juga penetrasi ke dalam mukosa. Enzim proteinase aspartil membantu kandida pada tahap awal invasi jaringan untuk menembus lapisan mukokutan yang berkeratin. Faktor virulensi lain berupa sifat dismorfik kandida yaitu kemampuan kandida berubah bentuk menjadi pseudohifa. Bentuk utama kandida adalah bentuk ragi (spora) dan bentuk pseudohifa (hifa, miselium, filamen). Dalam keadaan patogen bentuk hifa mempunyai virulensi lebih tinggi dibandingkan bentuk spora karena ukurannya lebih besar dan lebih sulit difagositosis oleh sel makrofag. Selain itu, terdapat titik-titik blastokonidia multipel pada satu filamen sehingga jumlah elemen infeksius yang ada lebih besar. Perubahan dari komensal menjadi patogen merupakan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan dan perubahan bentuk dari ragi menjadi hifa yang lebih invasif juga dipengaruhi imunitas seluler. IFN-γ memblok transisi bentuk sel ragi menjadi bentuk pseudohifa (Hay dan Moore, 2004).

Kandida adalah sel jamur yang bersifat parasit dan menginvasi sel pejamu dengan cara imunomodulasi dan adhesi. Imunomodulasi adalah kemampuan potensial sel kandida dalam memodulasi sistem imunologi pejamu berupa rangsangan untuk meningkatkan atau menurunkan reaksi imun pejamu. Zat seperti khitin, glukan, dan mannoprotein adalah kandungan yang terdapat dalam dinding sel yang berperan dalam proses imunomodulasi. Respon

imunomodulasi menyebabkan diproduksinya sejumlah protein yang disebut sebagai heat shock protein (hsp) yang berperan dalam proses perangsangan respon imun dan proses pertumbuhan kandida. Adhesi merupakan langkah awal untuk terjadinya kolonisasi. Dengan adhesi, kandida melekat pada sel pejamu melalui interaksi hidrofobik. Hal ini menurunkan kadar pembersihan jamur dari tubuh melalui regulasi imun normal.

Ketika Candida albicans penetrasi ke permukaan mukosa pejamu terjadi perubahan bentuk jamur dari spora ke pseudohifa sehingga membantu jamur menginvasi jaringan perjamu melalui pelepasan beberapa enzim degradatif seperti berbagai proteinase, proteinase aspartil dan fosfolipase (Hay dan Moore, 2004).

Gambar 4.14. Patogenesis Candidiasis f. Penegakan diagnosis

1) Anamnesis a) Pruritus berat

b) Discharge vagina seperti keju lembut,dapat bervariasi dari berair sampai tebal secara homogeni, berbau.

c) Nyeri pada vaginal, iritasi, rasa terbakar, d) Dispareunia,dan disuria eksternal biasanya ada. 2) Pemeriksaan Fisik

a) Inspeksi: labia eritematosa dapat menyebar hingga perineum

b) Inspekulo: Terdapat plak keputih-putihan pada dinding vagina dengan dasar eritema dan dikelilingi edema yang dapat menyebar ke labia dan perineum.Terdapat erosi pada serviks, vesikel kecil pada permukaannya. Gambar 4.15.Candidiasis vulvovaginal

3) Pemeriksaan Penunjang

a) Pemeriksaan miroskopik langsung

Dengan menggunakan KOH 10-20%, tampak adanya sel ragi yang polimorfik, berbentuk lonjong, atau bulat berukuran 2-6 x 4-9 µm, blastospora (sel ragi yang sedang bertunas), sel budding yang khas, hifa bersekat atau pseudohifa, kadang-kadang ditemukan klamidiospora. b) Pewarnaan Gram

Elemen jamur (budding yeast cell/ blastospora/ blastokonidia/ pseudohifa/ hifa) tampak sebagai Gram positif dan sporanya lebih besar dari bakteri yang dapat diamati dengan pewarnaan Gram

c) Pemeriksaan sediaan basah

Pemeriksaan sediaan basah juga dapat melihat bentuk hifa dan budding yeast dari kandida, dengan cara sediaan cairan vagina diletakkan pada objek glas kemudian ditetesi 1-2 tetes larutan 0,9% isotonik sodium klorida dan diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 400 x. d) Pemeriksaan pH

pH kandidiasis vaginal kurang dari 4,5 dapat dibuktikan dengan menggunakan kertas lakmus

e) Kultur

Kultur memiliki nilai sensitivitas yang tinggi sampai 90%. Medium kultur yang dipakai adalah agar dekstrose Sabouraud dan modifikasi agar Sabouraud. Pada modifikasi agar Sabouraud, komposisinya ditambahkan antibiotik kloramfenikol yang digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri. Media ini merupakan media selektif untuk mengisolasi kandida. Kandida umumnya mudah tumbuh pada suhu kamar 25-30°C, dan pertumbuhan dapat terjadi 2-5 hari setelah biakan. Koloni tampak berwarna krem atau putih kekuningan, permukaan koloni halus, licin, lama kelamaan berkeriput dan berbau ragi. Biakan dinyatakan negatif bila dalam waktu 4 minggu tidak tumbuh. Untuk melakukan identifikasi spesies perlu dilakukan subkultur untuk mendapatkan koloni yang murni, kemudian koloni baru dapat diidentifikasi.

f) Tes fermentasi

Tes fermentasi dilakukan untuk menentukan spesies kandida, menggunakan tes gula-gula yang mengandung indikator warna glukosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa , dikatakan positif bila dapat disertai atau tanpa pembentukan gas.