Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

TEKONG

(Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pesisir Pada Masyarakat Sibolga)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Antropologi Sosial

Disusun Oleh :

NAMA : ERWIN J V NABABAN

NIM : 040905028

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ERWIN J.V. NABABAN

Nim : 040905028

Departemen : Antropologi Sosial

Judul : TEKONG

(Studi Deskriptif Terhadap Pengelolaan

Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyrakat

Sibolga)

Pembimbing Skripsi Medan, Juli 2009 Ketua Departemen

(Drs Irfan Simatupang, M.Si) (Drs. Zulkifli Lubis, MA) Nip. 131 945 672 Nip. 131 882 278

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

(Prof.Dr.M. Arif Nasution, MA) Nip. 131 757 010

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

i

i Abstrak

Nababan, Erwin J.V 2009. Tekong (Studi Deskriptif terhadap pemanfaatan sumber daya alam pesisir pada masyarakat Sibolga).

Penelitian ini menjelaskan bagaimana tekong dan masyarakat nelayan di Kota Sibolga dalam memanfaatkan dan mengelola segala jenis potensi sumber daya pesisir dan laut mereka. Disamping itu, penelitian ini juga memaparkan bagaimana keterkaitan segala aktifitas tekong dan nelayan lainnya tersebut terhadap kondisi pesisir laut di Wilayah Kota Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang bersifat untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya yang terkandung didalam ekosistem laut, baik ekosistem laut berupa berbagai jenis ikan, biota dengan menggunakan alat tangkap modern yang dilakukan oleh tekong dan para nelayan lainnya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau primer. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu: Beberapa orang Tekong Kapal yang aktif dan nelayan-nelayan yang aktif melakukan penangkapan penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kepala Lurah dan beberapa masyarakat nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir. Observasi dilakukan untuk mengamati kerusakan kondisi ekosistem laut dan melihat aktifitas tekong dan nelayan dalam pengoperasiaan alat tangkap dan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bagi rumah tangga mereka.

Hasil penelitian menunjukkan komunitas Tekong dan nelayan di Kota Sibolga sangat intensif dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang terkandung didalam ekosistem laut pesisir dan laut lepas. Dalam memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut, Tekong memiliki pengetahuan lokal begitu juga dengan masyarakat nelayan lainnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga berakibat langsung terhadap pola alat tangkap, mekanisme operasi dan wilayah operasi penangkapan. Beragamnya usaha-usaha pemanfaatan ekosistem laut dengan mengimplementasikan aneka ragam teknologi penangkapan secara tradisional maupun modern yang mencerminkan nuansa kompetisi antara tekong dan antara sesama nelayan yang langsung dirasakan oleh tekong dan nelayan dilokasi penelitian. Kondisi persaingan, pemanfaatkan tanpa terkendali, penggunaan alat tangkap yang melewati zona tangkap dan usaha-usaha penangkapan tanpa batas dan cenderung berlebihan mengakibatkan kondisi lingkungan laut pesisir mengalami perubahan yang menuju kemerosotan sumber daya alam pesisir. Ketiadaan/ hilangnya pranata-pranata lokal dan lemahnya perangkat hokum formal dalam mengatur segala bentuk aktifitas pemanfaatan sumber daya laut pesisir di Kota Sibolga yang menimbulkan eksploitasi yang merusak semakin menjadi-jadi. Hal ini hasil kemerosotan sumber daya laut tersebut secara langsung mengakibatkan penurunan hasil tangkap dan berakibat penghasilan Tekong dan para masyarakat nelayan lainnya secara ekonomi menurun drastis.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

ii KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahan kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar sehingga penulisan skripsi ini telah selesai disusun penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Drs. P. Nababan dan Ibunda S Br. Manik, juga kepada Kakanda Ida Eriska Verolin Nababan, dan Adikku Tercinta Immanuel Malinta Nababan yang selama ini telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. Penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr . M Arif Nasution, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Humaizi, M.A, selaku pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan fasilitas akademik selama menjalin kuliah di FISIP USU.

3. Ketua Departemen Antropologi FISIP USU, Drs. Zulkifli Lubis M.A, Yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.

4. Bapak Drs. Irfan Simatupang, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan tenaga serta memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari awal hingga skripsi dapat diselesaikan.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

iii 5. Bapak Drs. Zulkifli MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah

sabar membimbing dan perhatiannya dalam mengarahkan penulis selama menjalin perkuliahan di Antropologi FISIP USU.

6. Seluruh staf pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan didikan dan pengetahuan kepada penulis selama menjali perkulihaan.

7. Kepada Segenap Kerabat saya Antropologi Sosial’ 04 terima kasih atas dukungan dan persahabatannya Ales Sandro Turnip, Hizkia Sagala, Arnov Vandala, Hariman Silalahi, Joseph Silalahi, Rikardo Hutauruk, Abadi Putra, Ibnu Tawakkal, Agip, Siwa serta segenap kerabat Antropologi “04” yang lainnya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

8. Terima Kasih dan Istimewa diucapkan kepada Adinda Bambang,Veber dan segenap siswa-siswi SMK SWASTA PUTRA HARAPAN SIBOLGA atas pengertian, semangat dan dukungan spiritual yang selalu dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman saya Departemen Ilmu Politik khususnya Ardi, Saut Ritonga, Nanda, Juna, Endah, Roland Pol “03” dan juga yang lainnya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

10. Terima kasih kepada adik-adikku teristimewa diucapkan kepada Inggrid Sihombing, Sari, Erika, Firman, Looksun Pakpahan, Jhonathan Tarigan, Heksanta Bangun, Ayu dan seluruh Kerabat Antropologi Sosial.

11. Terima kasih dan teristimewa diucapkan kepada Siti Diannur atas pengertian, semangat dan segala dukungan spiritual yang selalu dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

iv 12. Terima kasih kepada Bapak Walikota Kota Sibolga yang telah mau

menerima dan mendukung saya selama melakukan penelitian ini.

13. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang ada di Kota Sibolga yang telah rela membantu menyediakan segala keperluan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu berjuang untuk hidup yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi pengembangan di Antropologi FISIP USU.

Medan, Juni 2009 Penulis

Erwin J.V Nababan (0 4 0 9 0 5 0 2 8)

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009. v DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ... i KATA PENGANTAR ... ii DAFTAR ISI ... v

DATAR TABEL DAN GAMBAR ... viii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 9

1.3. Lokasi Pernelitian ... 9

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10

1.5. Tinjauan Pustaka ... 11

1.6 Metode Penelitian 1.6.1. Metode Penelitian ... 16

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data ... 17

1.6.3. Wawancara ... 17

1.6.4. Observasi ... 18

1.6.4. Sumber Data ... 18

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 2.1. Sejarah Kuno Kota Sibolga ... 20

2.1.1. Letak Geografis ... 25

2.1.2. Letak Demografis ... 26

2.1.3. Letak Topografi ... 26

2.1.4. Iklim ... 27

2.1.5. Pusat Pemerintahan ... 27

3. Masyarakat dan Kebudayaan ... 28

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009. vi 3.2. Adat Sumando ... 31 3.3. Bahasa ... 33 3.4. Kekayaan Alam ... 34

3.5. Tata Permukiman Serta Luas dan Pola Pengelolaan .... 35

4. Sarana dan Prasarana Serta Infra Stuktur Sosial 4.1. Sarana Perumahan ... 36

4.2. Sarana Perhubungan dan Komunikasi ... 36

4.3. Sarana Pendidikan ... 36

4.4. Sarana Keagamaan ... 37

4.5. Sarana Kesehatan ... 38

4.6. Sarana Perekonomian ... 38

5. Sibolga Menjadi Kota Otonom ... 39

6. Peranan Pemerintah Kota... 41

6.1. Perhubungan dan Transportasi ... 42

6.2. Sumber Daya Perikanan ... 44

6.3. Perikanan,Tren Global dan Industri Perikanan ... 48

6.4. Pariwisaata ... 53

6.5. Wisata Bahari ... 54

6.6. Wisata Sejarah ... 57

7. Keadaan Penduduk ... 58

BAB III FUNGSI TEKONG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PESISIR ... 61

3.1. Konsep Tekong ... 61

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

vii

3.3. Fungsi dan Syarat Tekong ... 64

A.3. Perlengkapan dan Peralatan Tekong ... 67

A.4. Jalur Penangkapan Ikan ... 72

A.5. Beberapa Unsur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Pesisir Sibolga ... 80

A.6. Aktivitas Tekong yang merusak Ekosistem Laut ... 82

BAB IV FAKTOR-FAKTOR TERCIPTANYA HUBUNGAN TEKONG DAN NELAYAN 4.1. Sumber Daya Alam Pesisir Laut Sibolga ... 86

4.2. Hubungan Antara Tekong dan Nelayan ... 88

4.3. Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan ... 89

4.4. Pengetahuan Tentang Kondisi Alam ... 90

4.5. Kepercayaan Tekong terhadap mitos laut ... 91

4.6. Konflik-konflik Nelayan ... 93

4.6.1. Konflik sesama Tekong Kapal... 94

4.6.2. Konflik antara nelayan Tradisional dan nelayan modern. 94 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 96 B. Saran ... 99 DAFTAR PUSTAKA Lampiran Peta Wilayah Foto Dokumentasi Surat Penelitian

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

viii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Halaman

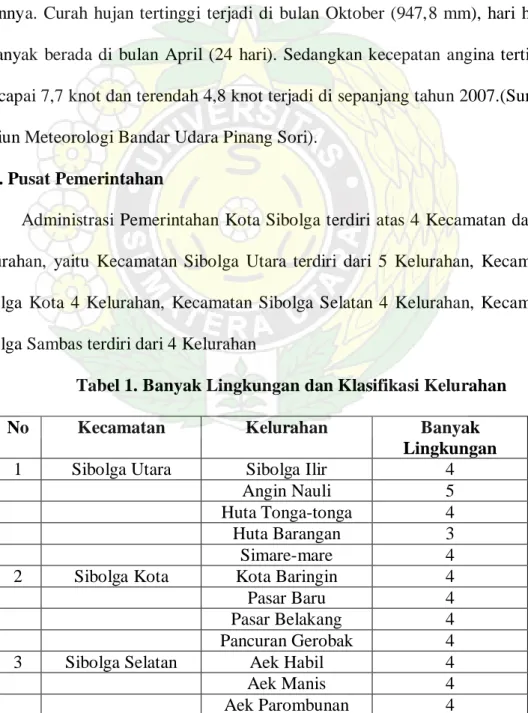

Tabel 1. Banyaknya Lingkungan Dan Klasifikasi Kelurahan ... 26

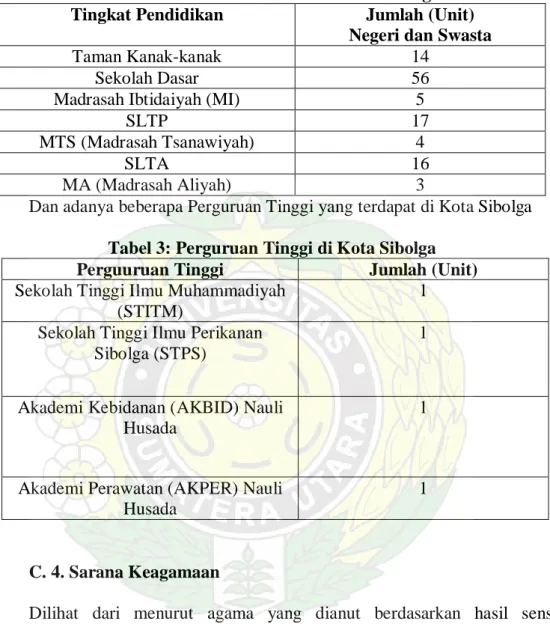

Tabel 2. Sarana Pendidikan Di Kota Sibolga ... 36

Tabel 3. Perguruan Tinggi Di Kota Sibolga ... 36

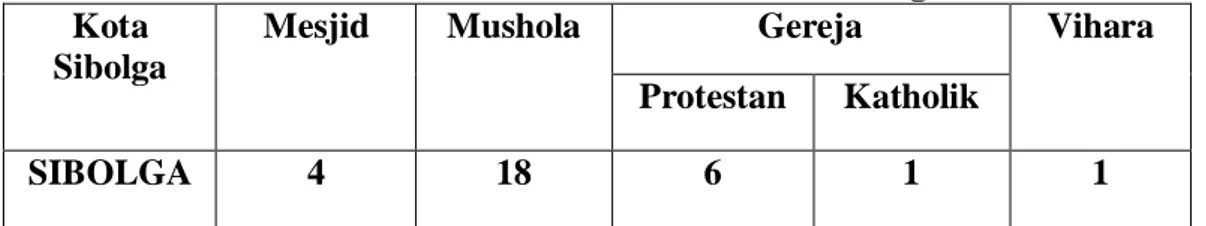

Tabel 4. Sarana Peribadatan Di Kota Sibolga ... 37

Tabel 5. Daftar Nama Pimpinan Kota Sibolga Selama Satu Periode ... 39

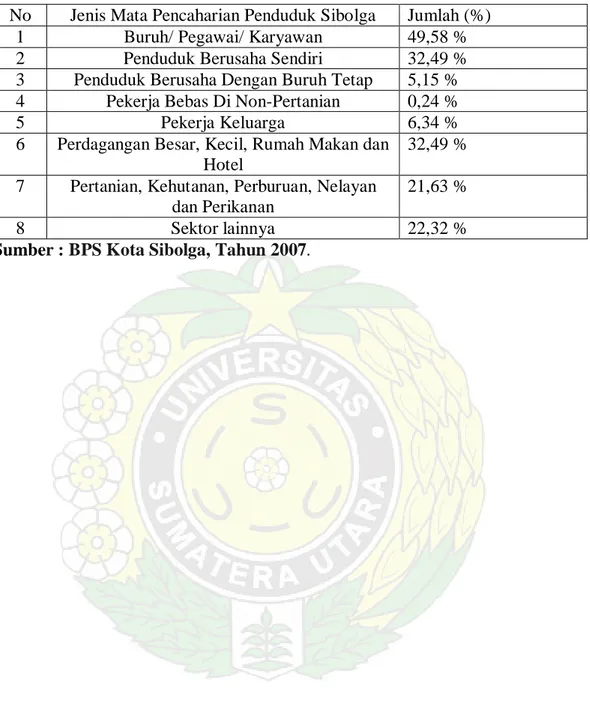

Tabel 6. Data Jenis Mata Pencaharian Di Kota Sibolga ... 58

Tabel 7. Potensial Lestari Perairan Pantai Barat Sumatera ... 75

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) ... 76

Yang Ada Di Kota Sibolga 2003-2007 Tabel 9. Perkembangan Jenis Alat Tangkap Ikan Di Kota Sibolga ... 77

Selama Tahun 2003-2007 Tabel 10. Jumlah Produksi Perikanan Di Kota Sibolga ... 89

Tahun 2003-2007 Tabel 11. Data Angkatan Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan ... 90

Di Kota Sibolga Tahun 2007 Tabel 12. Daftar Nama Pengusaha Atau Tangkahan Ikan ... 104

Di Kota Sibolga Tahun 2007. Daftar Nama Informan

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. dari 67,439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir (Kusnadi, 2002,1).

Apresiasi terhadap pembangunan masyarakat pesisir yang dominan merupakan pembangunan terhadap sektor perikanan dan kelautan, selama tiga dasawarsa belakangan ini cenderung tidak optimal, karena kita terbius oleh sibukknya pemanfaatan terhadap besarnya potensi sumber lahan, seperti sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian. Terjadinya kelangkaan (scarcity) dan menurunnya kemampuan sumber daya lahan akhir-akhir ini memberikan konsekuensi logis agar kita perlu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan.

Pada dasarnya penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang (Kusnadi, 2002,1) pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), stuktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar, karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

nelayan kecil yang dimana investasinya dalam usaha perikanan relatif kecil. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Perbedaan-perbedaan tersebut mambawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial ekonomi.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk mensukseskan pembangunan dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah modernisasi diberbagai bidang perikanan. Salah satunya yaitu baik yang menyangkut penggantian alat-alat penangkapan ikan dari yang tradisional menjadi alat tangkap ikan yang lebih modern. Secara khusus, tujuan modernisasi alat tangkap perikanan juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapattan masyarakat nelayan (Dinas Perikanan Sumut, 1994, 23).

Persoalan kelautan dan pembangunan wilayah pesisir, berkenaan dengan dua persoalan besar; Pertama, tentang penggunaan alat tangkap yang merusak atau destructive fishing yang banyak beroperasi atau dioperasikan di lautan. Kedua, terjadinya perampasan hak-hak nelayan tradisional yang saat ini tetap saja berlangsung. Disamping itu, tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak mereka. Kedua hal ini mempunyai hubungan yang sangat mempengaruhi (Media Info Jala, 1999,1).

Pada dasarnya kegiatan usaha pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, dapat dibagi dalam tiga kategori skala usaha yakni : skala usaha besar, skala usaha menengah dan skala usaha kecil. Upaya pengembangan ketiga skala usaha penangkapan ikan tersebut mebutuhkan modal (investasi dan modal

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

kerja) yang tidak sedikit. Pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala besar biasanya dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana perolehan modal investasi dan modal kerjanya pada umumnya diperoleh dari bantuan pemerintah, Sedangkan pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala menengah biasanya dilakukan oleh pihak swasta yang perolehan modal investasi dan modal kerjanya pada umumnya diperoleh dari bantuan lembaga keuangan (Bank). Pengelolaan terhadap kedua jenis skala usaha penangkapan ikan ini tidak banyak manghadapi kendala, karena masing-masing pihak (baik peminjam dana maupun lembaga keuangan yang terlibat) sama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan yang dilakukan.

Kusnadi, 1989 : 1-2, berbeda dengan pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala besar dan menengah di atas, pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil atau tradisional justru menghadapi banyak permasalahan, Secara umum dapat diangkat 4 (empat) faktor yang sangat dominan mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan usaha. Adapun penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini, yakni:

Pertama (Pemasaran)

Produk perikanan mudah rusak dan tidak tahan lama (high perishable), sehingga pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini selalu berada pada posisi sulit untuk berkembang akibat harga jual produk yang diterima sangat rendah dan cenderung tidak sebanding dengan resiko maupun biaya yang telah dikeluarkannya.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Kedua (Produksi)

Usaha dalam bidang penangkapan ikan di laut sangat berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Kegiatan usaha penangkapan ikan dilaut relatif sedikit lebih sulit diprediksi keberhasilannya karena sangat peka terhadap faktor eksternal (musim dan iklim) serta faktor internal (teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan dan modal). Kerentanan dalam produksi akan mengakibatkan adanya fluktuasi dalam perolehan hasil tangkapannya.

Ketiga (Organisasi)

Kelembagaan dalam pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) harus diakui masih berada dalam taraf mencari bentuk kelembagaan yang tepat di dalam mengelola sumber daya, baik ditinjau dari aspek aturan main (property rights) maupun oraganisasi. Konsekuensi dan organisasi dan aturan main yang belum kuat tersebut memberikan dampak pada lemahnya posisi usaha skala kecil ini dalam melakukan negosiasi kepada pihak lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menguatkan aspek organisasi ini, sehingga timbul adanya pola-pola kemitraan antara pelaku usaha skala kecil dengan mitranya. Namun kebanyakan program pengembangan tersebut berjalan relative tidak lancar (terseok-seok).

Keempat (Keuangan dan Pemodalan).

Salah satu isu masalah pokok yang krusial pada kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) adalah permasalahan keuangan dan permodalan. Keterbatasan sumber modal ini bukan disebabkan oleh karena tidak adanya lembaga keuangan dan permodalan. Keterbatasan sumber modal ini bukan disebabkan oleh karena tidak adanya lemmbaga keuangan dan keuangan uang

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

beredar, namun disebabkan oleh karena tidak beraninya lembaga keuangan berkecimbung pada kegiatan usaha ini. Kondisi tersebut memang beralasan (bila ditinjau dari sisi ekonomi) karena kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini di peranani oleh ketidakpastian dalam memperoleh hasil tangkapnnya. Disamping itu, sangat wajar apabila lembaga keuangan menghindari rasa ketakutan yang besar terhadap resiko kredit macet. Dalam kasus seperti ini biasanya lembaga keuangan menetapkan syarat angunan (collateral) yang tinggi dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil atau tradisional (Kusnadi, 1989: 1-2).

Namun upaya ini pun tidak “favorit” di dalam masyarakat nelayan tradisional. Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional menganggap sistem ini sangat “kaku|”, terfokus hanya pada masalah “uang” semata. Sementara disisi lain, kondisi sosial keseharian masyarakat nelayan tradisional inipun perlu mereka hadapi dengan nyata. Dalam kondisi itu tidak mengherankan bahwasanya tidak dapat merealisasikan.

Beberapa hal yang mendasari respons nelayan untuk kembali mengandalkan hasil pola laut adalah pola berpikir nelayan yang sangat sederhana dan berjangka pendek, tuntutan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka, tidak adanya kebijakan pemerintah yang bisa membantu nelayan dalam memasarkan produk diversivikasi usaha. Dalam menangkap ikan di laut, hasilnya bisa langsung dikomsumsi secara langsung oleh nelayan itu sendiri.

Ditengah kesusahan itulah, masyarakat nelayan menggantungkan hidupnya pada tekong dan institusi lainnya yang mampu menjamin kelangsungan hidup keluarganya, Jaminan sosial dalam masyarakat merupakan implementasi

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

dari bentuk-bentuk perlindungan, baik yang diselenggarakan oleh Negara, maupun institusi-institusi sosial yang ada pada masyarakat terhadap individu dari resiko-resiko tertentu dalam hidupnya (Benda-Beckmann, 2001).

Selama ini tidak adnya relatif institusi di wilayah pesisir dalm menjamin kelangsungan hidup masyarakat nelayan yang menyebabkan mereka beberapa kali harus jatuh pada fungsi pada pola atau institusi patron-klein yang menurut para peneliti (Perspektif Etic) yang bersifat asimentris. Dalam hubungan ini, klein kerap dihadapin pada sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berkahir yang sebenarnya ini adalah sebuah jebakan patron demi melanggengkan usahanya. Namun berdasarkan pandangan nelayan (Perspektif Emic), kuatnya pola patron-klein di dalam masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (patron).

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa musim paceklik akan hadir dalam setiap taahunnya. Oleh karenanya berbagai strategis adaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Menurut Kusnadi (2000:12) dalam bukunya “Nelayan”: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. disebutkan bahwa strategis adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum isteri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (The Division of Labour by Sex) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan para nelayan adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru. Bahkan stategis adaptasi tersebut diselingi dengan menjual barang-barang berharga yang

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

ada dan berhutang. Namun, kedua strategi ini pun tidak mudah di dapat karena berbagai faktor telah membatasi akses mereka.

Oleh karena itu, dengan keterbatasan yang ada, masyarakat nelayan mengembangkan sistem “Jaringan sosial” yang merupakan pilihan strategis adaptasi yang sangat signifikan untuk dapat mengakses sumber daya ikan yang semakin langka. Jaringan sosial diartikan Mitchell sebagai perangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara kelompok orang (Kusnadi, 2000: 12).

Bagi masyarakat nelayan, jaringan sosial merupakan salah satu potensi budidaya yang dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menyikapi tekanan ekonomi. Kendati pun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi jaringan sosial masih bersifat karitatif, bukan merupakan solusi substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan secara mendasar. Hal ini di karenakan, faktor-faktor penyebab kesulitan hidup sehari-hari atau kemiskinan dikalangan masyarakat nelayan dan tekong masih sangat terbatas. Sibolga yang merupakan daerah otonom terkecil di Sumatera Utara ini luasnya hanya 1077,0 Ha dari wilayah provinsi. Kondisi geografisnya dikepung oleh Pegunungan Bukit Barisan dan laut. Meski kecil, daerah di pesisir pantai Barat Sumatera Utara ini terkenal sejak dahulu sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas. Sebelumnya Sibolga merupakan Ibu Kota Keresidenan Tapanuli yang meliputi Kabupaten Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Sejak tahun 1956 Sibolga sudah menjadi daerah otonom yang mengandalkan Pelabuhan Laut Sibolga dan potensi perairannya sebagai sumber kehidupan penduduk.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Jumlah nelayan Sibolga mencapai 8.562 pada tahun 2001. dari jumlah tersebut, 90 persen merupakan nelayan tetap dan selebihnya adalah nelayan sambilan. Dengan kekuatan 888 armada penangkapan ikan yang terdiri dari perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal khusus bergross-tonase besar menghasilkan sekitar 42.000 ton ikan. Jenis ikan yang banyak ditangkap adalah: ikan gembung, tuna, kakap dan kerapu (Sumber: Dinas Kependudukan Tapanuli Tengah).

Banyaknya nelayan yang terdapat di Sibolga tersebut, maka penulis meneliti keunikan dalam sistem karjasama pemanfaatan sumber daya alam pesisir tersebut yaitu dengan cara pola “Tekong” yang mana sering diartikan warga setempat sebagai orang pengemudi kapal (Nakhoda). Pola tekong ini sangat penting sekali bagi nelayan karena adanya tekong untuk mengemudikan kapal, maka kapal tidak akan berangkat untuk melakukan perjalanan menangkap ikan di lautan, bagi masyarakat nelayan, tekong merupakan tumpuan yang sangat terpenting dan tempat mengadu hidup dalam situasi apa pun. Jadi penulis sebagai peneliti melihat perlu untuk mengkaji tentang sebeberapa besar peranan tekong dalam mengelola sumber daya alam pesisir khususnya dalam hubungan tekong dengan nelayan. Sehinggga nantinya akan diuraikan secara deskriptif tentang fungsi dan peranan “Tekong” tersebut dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir Sibolga yang menjadi objek penelitian.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar latang masalah yang telah disebutkan diatas, maka saya meneliti dan menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan di teliti sehingga menjadi terarah dan jelas tujuannya.

Berdasarkan hal diatas yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah berkenaan dengan peranan “Tekong’’ dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir khususnya dalam hubungan antara tekong dengan nelayan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik menulis mengenai peranan “Tekong” dan nelayan di pesisir lautan Sibolga Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berkenaan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Tekong dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir? 2. Faktor apa saja yang menjadi faktor terciptanya hubungan antara Tekong

dan Nelayan?

1.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian inidilaksanakan di Kotamadya Sibolga. Dimana penduduk kota Sibolga tersebut banyak bermata pencaharian sebagai nelayan dan tekong yang hidup dari hasil laut. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi ini merupakan salah satu pesisir pantai Barat Sumatera Utara yang memiliki potensi ntuk berkembang dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Namun kehidupan nelayan dan tekong yang ada disana boleh dikatakan masih jauh dari kata cukup. Disamping itu pula lokasi ini merupakan salah satu pesisir pantai Barat Sumatera Utara yang masyarakatnya mempunyai mata pencaharian beragam, diantaranya adalah sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

modern, pedagang, petani/pekebun, menarik becak, supir mobil, pegawai negeri dan sebagainya, serta sumber daya alam yang ada dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh masyarakat, tekong dan masyarakat nelayan setempat.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keragaman budaya lokal dan kearifannya seperti pengetahuan lokal nelayan Sibolga sebagai bahan ka-iian ilmiah dalam pembuatan keputusan oleh Pemerintah sebagai usaha perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan di star sebagai upaya untuk mendeskripsikan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir laut di Sibolga, dengan dasar untuk mengetahui model pengelolaan berbasis masyarakat. Selain itu, berupaya untuk melihat masalah-masalah umum yang dihadapi oleh nelayan pada saat ini utama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kemudian berusaha melihat apakah masyarakat dan pemerintah telah beker asarna dalam mengupayakan tercipta ekosistem yang bersahabat, ramah lingkungan, dan pengawasan ekstra bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil dari konflik dan eksploitasi maritim di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai gambaran umum dalam melihat pengelolaan dan potensi sumber daya alam pesisir laut sebelah pantai barat Sumatera, yang selarna, ini masih kurang dipublikasikan, kebanyakan penelitian yang dilakukan di Pantai Timur Sumatera.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

2. Sebagai bahan rujukan bagi pengambil keputusan perencanaan pengelolaan sumber daya alam pesisir laut berkelanjutan di Indonesia.

3. Penambah wawasan bagi mahasiswa dan literatur di Departemen Antropologi.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam ter adinya suatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta. 1976). Peranan dalam pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan lain perkataan, peranan ialah pengejabatan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mereka-mereka yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Secara khusus masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah para nelayan tradisional yang oleh karena ketidakberdayaannya dalam segala aspek, baik materi, pengetahuan, maupun teknologi, menjadikan mereka miskin dan tertinggal.

Tampilan realitas sosial masyarakat pesisir, menunjukkan gambaran tentang sebuah potret masyarakat yang relatif terbuka dan mudah menerima serta merespons perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat terbuka dan memungkinkan bagi berlangsungnya proses interaksi sosial antara masyarakat dengan pendatang.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Salah satu realitas sosial yang ingin digambarkan pada masyarakat pesisir adalah masalah potensi modal sosial. Sayangnya potensi ini belum atau tidaknya dikelola dengan baik. Padahal, salah satu titik tumpu bagi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada.

Mitchell (1969:1-2) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang. Karakteristik hubungan tersebut dapat digunakan sebagai alai untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara, Suparlan (1982: 35) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan proses pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial yang ada. Melalui hubungan sosial tersebut, mereka dapat dikelompokkan sebagai satu kesatuan sosial.

Keterikatan individu dalam hubungan sosial merupakan pencerminan diri sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan sosial yang dilakukan individu merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaannya. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal kuantitas dan kualitas, juga intensitas hubungan sosial yang dilakukannya, sekalipun terbuka lugs peluang individu untuk melakukan hubungan sosial secara maksimal. Hubungan tersebut bukan hanya melibatkan dua individu, melainkan juga banyak individu. Hubungan antar individu tersebut akan membentuk hubungan sosial yang sekaligus merefleksikan terjadinya pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengertian hubungan sosial mengacu pada

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

hubungan sosial yang teratur, konsisten, dan berlangsung lama (Kusnadi, 2000:11)

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini tidak setara dalam pengertian akses kepada uang, barang, dan jasa yang merupakan dasar dari pertukaran ini. Meminjam istilah Claude Fischer (1992), bahwa kata kunci dalam suatu hubungan tukar menukar adalah akses kepada. komoditi. Komoditi yang dimaksudkan diasumsikan langka, dan terakumulasikan secara "terorganisasikan" pada lokus-lokus tertentu dalam masyarakat. "Patron yang potensi tidak harus memiliki sendiri komoditi tersebut, namun melalui perantaranya, komoditi tersebut dapat diraih oleh orang-orang luar tertentu secara 'terseleksi' dan membuka akses bagi klien kepada, komoditi tersebut dengan imbalan tertentu bagi patron".

Hubungan vertikal dapat dilihat sebagai mekanisme patronase yang komplementer bagi institusi formal dalam masyarakat, yang meskipun dipandang menyimpang dari hukum formal justru mendorong sistem fungsional. Fungsi tersebut mendorong gerakan barang dan jasa dari satu orang ke orang lain baik horizontal maupun vertikal (Eisenstadf dan Roniger 1984 dalam artikel Akhmad Solihin). Melalui bekerjanya kedua pola ini maka sistem masyarakat secara total dapat bekerja bersama-sama.

Dari berbagai teori yang menerangkan tentang profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir masyarakat pesisir. Salah satunya adalah, disebutkan bahwa profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir dikarenakan tidak adanya peluang kerja di daratan (push factor theory). Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa profesi nelayan diminati karena menarik dan relatif

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

menguntungkan (pull factor theory). Namun teori yang kedua, ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan Indonesia yang tetap miskin. Selain kedua teori tersebut, dipilihnya profesi nelayan dikarenakan bersifat given, dimana profesi nelayan menjadi the way of live yang diturunkan dari generasi ke generasi (Satria, Tempo, 5 Juli 2003). Dengan demikian, banyak hal yang menyebabkan kenapa profesi nelayan menjadi pilihan terakhir. Namun yang pasti, profesi nelayan dari generasi ke generasi hanya mewariskan kemiskinan yang semakin akut karena kompleksnya permasalahan.

Fakta sosial menunjukkan bahwa semakin renggangnya solidaritas dan jalinan ikatan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, sebaliknya yang tampak kemudian adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualistis, khususnya di kalangan generasi muda. Lemahnya ikatan solidaritas ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh nelayan. Biasanya sangat jarang direspons secara bersarna oleh nelayan lainnya. Kalaupun ada solidaritas yang terbangun terbatas dalam satu kawasan yang sama. Soldaritas sosial yang terbangun pada masyarakat pesisir tebatas pada hal-hal yang bersifat fungsi dan peran, yang lain berard bahwa solidaritas yang muncul bukan berangkat dari kesadaran akan arti penting solidaritas dan tapi lebih dikarenakan fungsi dan perannya dalam sistem yang ada. Dengan tipe solidaritas seperti ini, maka tampilan realitas sosial masyarakat pesisir sebenarnya mencirikan masyarakat urban.

Fakta sosial lain yang juga mewarnai kehidupan masyarakat pesisir adalah adanya struktuir sosial yang ini tecermin melalui hubungan antara nelayan dan toke. Hubunzan ini meski bersifat mutualistis (saling membutuhkan). Namun, secara de facto hubungan ini sebenarnya tidak equal (sejajar). Sebaliknya,

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

semakin mengikat proses ketergantungan antara nelayan dengan tekong yang cenderung terlihat hubungan patron-klien.

Hubungan patron-klien adalah: hubungan sosial yang muncul melalui dan didalam interaksi-interaksi sosial yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari hubungan-hubungan sosial lainnya, yaitu:

a. Bersifat spontan dan pribadi yang penuh dengan muatan perasaan dan emosi. b. Adanya interaksi tatap muka di antara, para pelaku yang berlangsung secara

berkesinambungan.

c. Tukar menukar jasa, benda, dan uang dilakukan secara tidak seimbang antara patron.

Dari realitas ekonomi, nyata sekali bahwa kehidupan nelayan memang sangat rentan dalam hal ekonomi. Terlebih-lebih ketika mereka semata-mata tergantung pada hasil penangkapan ikan dari laut. Ketika laut semakin sulit memberikan hasil yang maksimal, maka hal ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi pada masa-masa selanjutnya. Meskipun dari kegiatan melaut adakalanya memberikan hasil yang melimpah, namun tak jarang pula bahkan seringkali hasilnya hanya bisa menutupi kebutuhan satu hari saja. Sementara untuk esok harinya diserahkan pada hasil tangkapan yang akan dilakukan, dernikian seterusnya.

Rentannya kehidupan ekonomi nelayan ini tidak hanya ditandai oleh asset kebendaan atau materi yang mereka miliki, tapi juga menyangkut masalah ketidakmampuan mereka mengelola masalah keuangan keluarga. Potret rumah tangga nelayan biasanya diwarnai oleh pola dan gays hidup yang belum sepenuhnya berorientasi ke masa depan. Sayangnya, memang bentuk bantuan

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

ekonomi yang diberikan bukan malah memacu kepada kemandirian dan pemerataan, tapi akhirnya terakumulasi dan terkonsentrasi pada sekelompok individu atau perorangan.

Berbagai bentuk bantuan dalam rangka peningkatan ekonomi nelayan tradisional baik yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM ternyata belum mampu menjawab persoalan yang sebenarnya. Banyak bantuan yang akhirnya hanya memanfaatkan segelintir orang, yang pada akhimya melahirkan toke atau juragan bare di tengah-tengah komunitas nelayan. Bantuan yang diberikan pun cenderung bersifat karitatif, tanpa diiringi oleh upaya membangun kesadaran pada komunitas nelayan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah bahwa bantuan yang diberikan ibarat memberikan ikan, bukan pancing.

Hubungan patron klien idealnya hubungan dimana patron dapat menjadi pelindung bagi kliennya, dan ini menjadi hubungan diadik karena terjadi pertukaran jasa dan uang.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai salah satu cara untuk melihat dan mendeskripsikan masalah yang akan diteliti. Tipe penelitian studi Deskriptif digunakan oleh peneliti dalam upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat, berfokus pada permasalahan dan memiliki karakteristik studi yang tepat dalam penelitian ini. Studi Deskriptif juga menyajikan deskripsi yang mendalam dengan bukti-bukti lengkap terhadap suatu

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

kelompok nelayan dalam aktivitas distribusi dan pemasaran yang dilakukan dalam jaringan sosial antar nelayan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi atau data-data seputar pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang dilakukan oleh tekong dan para nelayan di Kota Sibolga. Pengumpulan data pada tahap awal dilakukan studi kepustakaan, disini dapat dimaksudkan untuk kepentingan teoritis dan konsep-konsep yang dilihat dalam menganalisa fenomena yang akan diteliti.

Peneliti sebelumnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dan untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti menggunakan teknik yang berupa :

1.6.3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas mendalam atau wawancara biasa sebagai pendukung data yang akan diperoleh. Nantinya wawancara ini dilakukan dengan pedoman pertanyaan (Interview Quide). Wawancara ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan teknik Snow ball atau dengan kata lain wawancara dilakukan dengan informan yang pertama yang dapat memberikan informasi yang akurat, suasana wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan.

Wawancara dilakukan dengan informan kunci, informan pangkal dan informasi biasa. Yang pertama sekali menjadi informan adalah perangkat Kelurahan (Kepala kelurahan, wakil atau seketarisnya) dan para kumpulan nelayan yang biasa disebut dengan informan pangkal dimana nantinya dari

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

informan ini diketahui siapa-siapa saja yang mengerti tentang aspek-aspek yang akan diteliti. Tidak menutup kemungkinan diantara mereka juga akan menjadi informan kunci. Informan kunci adalah: orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini informan kunci lebih diprioritaskan pada orang-orang yang terkait langsung pada pemanfaatan sumber daya alam laut, mereka itu adalah : para nelayan dan tekong. Dari mereka diperoleh informasi yang dapat memperkuat dan memperjelas data yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pesisir di Kota Sibolga.

1.6.4. Observasi

Observasi partisipasi, dalam teknik pengumpulan data ini, penulis turun kelapangan berpaartisipasi dengan masyarakat untuk melihat langsung kehidupan sosial dan budaya masyarakat nelayan yang ada. Di Kota Sibolga yang menjadi objek kajian. Keikutsertaan dapat dilakukan secara langsung dalam komunitas-komunitas nelayan dan tekong tersebut dalam hal untuk mengetahui, melihat, memaknai proses dari pola hubungan atau jaringan pengelolaan sumber daya alam pesisir didalam masyarakat.

1.6.5. Sumber Data

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui metode observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Metode observasi partisipasi digunakan untuk memperluas wawasan mengenai gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial yang sedang diteliti, yaitu bentuk perwujudan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar.

Dengan teknik observasi partisipasi diharapkan hubungan antara peneliti dengan informan dapat menjadi erat sehingga informan tidak akan curiga

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu diharapkan agar peneliti dapat lebih cepat memperoleh data dan gambaran langsung keadaan masyarakat lokal di Sibolga. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara, membutuhkan data primer dari informan pokok yaitu : tokoh-tokoh adat, masyarakat nelayan yang tergabung dalam beberapa, kelompok nelayan sebagai penangkap dan nelayan sebagai pengusaha, dan yang menjadi informan biasa adalah masyarakat umum.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kuno Kota Sibolga.

Kota Sibolga adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara. Wilayahnya seluas 10,77 Km2 atau 1.077 Ha yang terdiri dari daratan Sumatera 889,16 Ha daratan kepulauan 187,84 Ha. Secara geografis kawasan ini terletak di antara 10 44 - 1 46' LU dan 980 47' – 980 48 BT dengan batas-batas wilayah: Timur, Selatan, Utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Barat dengan Teluk Tapian Nauli. Letak kota membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan menghadap Teluk Tapian Nauli. Sementara sungai-sungai yang dimiliki, yakni Aek Doras, Sihopo-hopo, Aek Muara Baiyon dan Aek Horsik dan Kota Sibolga terletak diatas permukaan Laut 0-5 m. (Badan Pusat Statistik Sibolga, 2002, vi).

Tentang nama atau sebutan Sibolga, diceritakan bahwa pada awal-nya Ompu Datu Hurinjom yang membuka perkampungan Simaninggir, mempu-nyai postur tubuh tinggi besar, di samping memiliki tenaga dalam yang kuat. Adalah tabu bagi orang Batak menyebut nama seseorang secara langsung apalagi orang tersebut lebih tua dan dihormati, maka untuk menyebut nama kampung yang dibuka Ompu Datu Hurinjom dipakai sebutan "Sibalga", yang artinya kampung atau huta untuk orang yang tinggi besar (Badan Pusat Statistik Sibolga, 2002, vi)

Asal kata Sibolga dengan pengertian tersebut lebih dapat diterima daripada untuk istilah "Bolga-Bolga", yaitu nama sejenis ikan yang hidup di pantai berawa-rawa; atau istilah "Balga Nai" yang berarti besar untuk menunjukkan ke arah

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

luasnya lautan. Orang Batak biasanya menggunakan kata "bidang" untuk menggambarkan sesuatu yang luas, bukan kata balga yang berarti besar.

Tapi apa pun kisah awal kelahiran nama dan Kerajaan Sibolga, kota di Teluk Tapian Nauli ini telah menjalankan peran sejarah yang sangat berarti. Di masa lalu Sibolga berjaya sebagai pelabuhan dan gudang niaga untuk barang-barang hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, cengkeh, kemenyan dan rotan. Inggris bahkan pernah menjadikan Sibolga sebagai pelabuhan gudang niaga lada terbesar di Teluk Tapian Nauli.

Lebih dari itu, berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 7 Desember 1842 tempat kedudukan Residen Tapanuli dipindahkan dari Air Bangis ke Sibolga, dan sejak itulah Sibolga resmi menjadi Ibukota Keresidenan. Meski statusnya sebagai Ibukota Keresidenan sempat dipindahkan ke Padang Sidempuan antara tahun 1885 - 1906, namun predikat itu akhirnya kembali lagi ke Sibolga berdasarkan Staadblad yang dikeluarkan pada 1906 itu.

Dalam perjalanannya, pada 1850, di masa Mohd Syarif menjadi Datuk Poncan, bersama -sama dengan Residen Kompeni Belanda bernama Conprus, mereka pindah dari Pulau Poncan ke Pasar Sibolga. Pada tahun ini pula rawa-rawa besar itu ditimbun untuk menyusunnya menjadi sebuah negeri pula.

“Sibolga jolong basusuk Banda digali urang rantau Jangan manyasa munak barisuk Kami sapeto dagang sansa”.

Maksudnya yakni bahwa pada mulanya Kota Sibolga ini dibangun dengan menggali parit-parit dan bendar-bendar untuk mengeringkan rawa-rawa besar itu, dengan menggerakkan para narapidana (rantai) serta ditambah dengan

tenaga-Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

tenaga rodi, ditim-bunlah sebagian rawa-rawa itu dan berdirilah negeri baru Pasar Sibolga.

Di masa Sibolga dibangun menjadi kota, istana raja yang berada di tepi Sungai Aek Doras dan pemukiman di sekelilingnya dipindahkan ke kampung baru, Sibolga Ilir. Di atas komplek tersebut dibangun pendopo Residen dan perkantoran Pemerintah Belanda. Walaupun pada tahun 1871 Belanda menghapuskan sistem pemerintahan raja-raja dan diganti dengan Kepala Kuria, namun Anak Negeri menganggapnya tetap sebagai Raja dan sebagai pemangku adat.

Sementara Datuk Poncan di Sibolga diberi jabatan sebagai Datuk Pasar dan tugasnya memungut pajak anak negeri yang tinggal di Kota Sibolga terhadap warga Cina perantauan, Di dalam melaksanakan tugasnya, Datuk Pasar dibantu oleh Panghulu Batak, Pangulu Malayu, Pangulu Pasisir, Pangulu Nias, Pangulu Mandailing dan pangulu derek.

Pada 1916 Datuk Stelsel dihapuskan serta diganti dengan Demang Stelsel, mengepalai satu-satu distrik menurut pembagian yang diadakan, dalam mana Pasar Sibolga masuk Distrik Sibolga, sebagaimana beberapa resort kekuriaan. Untuk memudahkan kontrol berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi tujuh Afdeling yaitu Afdeling Singkil, Sibolga, Nias, Barus, Natal, Angkola dan Mandailing. Sedangkan Afdeling Sibolga terdiri dari beberapa distrik yakni Distrik Sibolga, Distrik Kolang, Tapian Nauli, Sarudik, Badari, dan Distri Sai Ni Huta.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Pada masa Pemerintahan Militer Jepang, Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Sityotyo (baca: Sicoco) di samping jabatannya selaku Bunshutyo (baca: Bunsyoco), tapi dalam kenyataanya adalah Gunyo yang memegang pimpinan kota sebagai kelanjutan dari Kepala Distrik yang masih dijabat oleh bekas demang, ZA Sutan Kumala Pontas.

Pada masa pendudukan Jepang, Mohammad Sahib gelar Sutan Manukkar ditunjuk sebagai Kepala Kuria dengan bawahan Mela, Bonan Dolok, Sibolga Julu, Sibolga Ilir, Huta Tonga-tonga, Huta Barangan dan Sarudi. Beliau inilah yang menjadi Kepala Kuria yang terakhir di Sibolga karena setelah zaman kemerdekaan, sekitar tahun 1945 istilah Kepala Kuria praktis sudah tidak ada lagi.

Kota Sibolga dahulunya merupakan Bandar Kecil di Teluk Tapian Nauli dan terletak di Poncan Ketek. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari Kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan Bandar tersebut berdiri sekitar abad delapan belas dan sebagai penguasa adalah “ Datuk Bandar “. Kemudaian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, pada abad sembilan belas didirikan Bandar Baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang, karena Bandar di pulau Poncan Ketek dianggapnya akan dapat berkembang, disamping pulaunya terlalu kecil juga tidak memungkinkan menjadi Kota Pelabuhan yang fungsinya bukan saja sebagai tempat bongkar muat barang tetapi juga akan berkembang sebagai Kota Perdagangan. Akhirnya Bandar Pulau Poncan Ketek mati bahkan bekas-bekasnyapun tidak terlihat lagi saat ini. Sebaliknya Bandar Baru yaitu: Kota Sibolga yang sekarang berkembang pesat menjadi Kota Pelabuhan dan Perdangangan.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Pada Zaman awal Kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi Ibukota Keresidenan Tapanuli dibawah Pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati”. Pada Zaman Revolusi Fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 102 tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom Tingkat “D” yang luas Wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor : 999 tanggal 19 Nopember 1946 yaitu Daerah Kota Sibolga yang sekarang ini. Sedangkan desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk Wilayah Sibolga On Omme Landen menjadi masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan Daerah Wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor : 999 tanggal 19 Nopember 1946.

Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Daerah Swatantra Tingkat Kotapraja Sibolga diganti dengan sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah. Kemudian hingga sekarang Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II Kota Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan sebagai Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara.Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Nomor : 35 Tahun 1981, Kota Daerah Tingkat II Sibolga dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Selatan.

Pada Tahun 2002, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Sibolga, Kota Sibolga dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan dan Kecamatan Sibolga Sambas.

A. 1. Letak Geografis

Pemerintah kota sibolga mempunyai wilayah seluas 1077,00 Ha yang terdiri dari 889,16 Ha (82,5 %) daratan Sumatera, 187,84 Ha (17,44 %) daratan Kepulauan dan 2.171,6 ha lautan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan kota sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik dan Pulau Panjang.

Kota Sibolga secara geografis terletak antara 10 44’ LU dan 980 47 BT. Batas wilayah Kota Sibolga sebelah Timur, Selatan, Utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Barat dengan Teluk Tapian Nauli. Letak kota membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan menghadap Teluk Tapian Nauli.

Sementara wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 16 (enam belas) Kelurahan. Keempat kecamatan itu yakni Kecamatan Sibolga Utara dengan empat kelurahan dengan luas area 3,333 Km2, Kecamatan Sibolga kota dengan empat kelurahan dengan luas area 2,732 Km2, Kecamatan Sibolga Selatan dengan empat kelurahan dengan luas area 3,138 Km2, dan Kecamatan Sibolga Sambas dengan empat kelurahan dengan luas area 1,566 Km2 (Badan Pertahanan Nasional Kota Sibolga).

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

A. 2. Letak Demografis

Penduduk Kota Sibolga menurut data Perhitungan Badan Pusat Statistik kota Sibolga Pada tahun 2007, Kota Sibolga mempunyai jumlah penduduk 93.207 jiwa yang terdiri dari 46.690 jiwa laki-laki dan 46.517 jiwa perempuan serta 19.885 rumah tangga. Sedangkan hasil Sensus Penduduk 2000 berjumlah 82.310 Jiwa, dengan demikian rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk pertahun (2000-2007) sebesar 1,78 Persen (Pemko Sibolga, 2007, xvi).

A. 3. Topografi

Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu bcrada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 0 - 150 meter, kemiringan (lereng) lahan bervariasi antara 0-2 persen sampai lebih dari 40 persen dengan rincian; kemiringan 0-2 persen mencapai kawasan seluas 3,12 kilometer persegi atau 29,10 persen meliputi daratan Sumatera seluas 2,17 kilometer persegi dan kepulauan 0,95 kilometer persegi; kemiringan 2-15 persen mencapai lahan seluas 0,91 kilometer persegi atau 8,49 persen yang meliputi daratan Sumatera seluas 0,73 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,18 kilometer persegi; kemiringan 15-40 persen meliputi lahan seluas 0,31 kilometer persegi atau 2,89 persen terdiri dari 0,10 kilometer persegi wilayah daratan Sumatera dan kepulauan 0,21 kilometer persegi; sementara kemiringan lebih dari 40 persen meliputi lahan seluas 6,31 kilometer persegi atau 59,51 persen terdiri dari lahan di daratan Sumatera seluas 5,90 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,53 Kilometer persegi (Pemko Sibolga,2008, xv) .

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Berdasarkan kemiringan lahan tersebut di atas, maka yang paling dominan adalah kemiringan lebih dari 40 persen.Pelabuhan laut Kota Sibolga cukup ramai disinggahi kapal kapal yang akan menuju pulau Nias.

A. 4. Iklim

Kota Sibolga berada antara 1-50 Meter diatas permukaan laut dan beriklim cukup panas dangan suhu maksimum mencapai 32,70 C di Febuari 2007.

Curah hujan di Kota Sibolga cenderung tidak teratur disepanjang tahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Oktober (947,8 mm), hari hujan terbanyak berada di bulan April (24 hari). Sedangkan kecepatan angina tertinggi mencapai 7,7 knot dan terendah 4,8 knot terjadi di sepanjang tahun 2007.(Sumber Stasiun Meteorologi Bandar Udara Pinang Sori).

A. 5. Pusat Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan Kota Sibolga terdiri atas 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, yaitu Kecamatan Sibolga Utara terdiri dari 5 Kelurahan, Kecamatan Sibolga Kota 4 Kelurahan, Kecamatan Sibolga Selatan 4 Kelurahan, Kecamatan Sibolga Sambas terdiri dari 4 Kelurahan

Tabel 1. Banyak Lingkungan dan Klasifikasi Kelurahan

No Kecamatan Kelurahan Banyak

Lingkungan

1 Sibolga Utara Sibolga Ilir 4

Angin Nauli 5

Huta Tonga-tonga 4

Huta Barangan 3

Simare-mare 4

2 Sibolga Kota Kota Baringin 4

Pasar Baru 4

Pasar Belakang 4

Pancuran Gerobak 4

3 Sibolga Selatan Aek Habil 4

Aek Manis 4

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Aek Muara Minang 4

4 Sibolga Sambas Pancuran Kerambil 4

Pancuran Dewa 4

Pancuran Pinang 4

Pancuran Bambu 4

SIBOLGA 68

Sumber : Dinas PMK Sibolga.

Anggota DPRD Kota Sibolga hasil pemilu 2004 sebanyak 20 orang. Keanggotaan terbesar dari Partai Golkar yang berjumlah 5 orang, Partai Amanat Nasional, PDIP dan PDS masing-masing 2 orang, kemudian PPP, PKS, PBB, Partai Patriot, PPDI, Partai Merdeka, Partai Demokrat dan PPKB masing-masing berjumlah 1 orang anggota.

B. Masyarakat dan Kebudayaan

Dunia kelautan mewarnai corak kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Kota Sibolga. Dapat kita lihat dari tata cara berpakaian, ekonomi dan mata pencaharian yang digeluti sehari-hari, sistem teknologi, sistem ilmu pengetahuan, sistem sosial dan organisasi sosial serta bahasa yang dipakai, sangat jelas menggambarkan keterkaitan mereka dengan dunia laut.

Keindahan pulau, riak gelombang laut kerap menjadi sumber inspirasi mereka dalam berkesenian atau melakukan upacara perkawinan. Berpantun atau bertalibun lebih sering menggambarkan cara kecintaan masyarakat Sibolga terhadap dunia kebaharian itu.

B. 1. Multi Etnik

Di Kota Sibolga umumnya terdiri dari berbagai etnik yang sejak lama mendiami Kota Sibolga, Mereka antara lain :

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

1. Etnik Batak

Etnik Batak yang pertama mendiami Sibolga yang asalnya dari Silindungyang bernama Tuanku Dorong yang bermarga Hutagalung. Diperkirakan marga inilah yang memasuki Sibolga pada tahun 1700. hal ini berdasarkan bukti bahwa marga Hutagalung telah berdiam di Sibolga sampai sembilan keturunan.

Sejak kedatangan orang-orang Silindung itulah mulai berdatangan marga-marga lain ke Sibolga dan mereka secara bergelombol bermukim di sebagian Sibolga Utara. Selain marga Hutagalung, marga-marga Batak lain yang pertama sekali mendiami Sibolga diperkirakan marga Simatupang, Panggabean, Hutabarat, Pohan, Batubara, Nadeak, Pasaribu dan marga Tambunan (Pemko Sibolga, 2007, 17).

Selain Etnik Batak dari Puak Toba, Batak Angkola dan Mandailing juga banyak bermukim di Tapanuli Tengah .Kedatangan Batak Angkola dan Mandailing menjalar secara alamiah karena kedua puak ini sejak awal memang menduduki basis perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bisa saja itu di Padang Sidimpuan, Padang Bolak, Sipirok dan daerah Dolok Hole lainnya (Pemko Sibolga, 2007, 18).

2. Etnik Melayu-Minangkabau

Keadaan politik yang sangat tidak stabil dibeberapa kota penting di Sumatera Barat turut menentukan arah penyebaran penduduk yang ada pada sekitar pantai Barat. Etnik Melayu-Minangkabau, salah satunya terjang pertikaian perang Paderi, sehingga membuka peluang baru untuk memasuki daerah pantai Semenanjung hingga tiba dibeberapa pulau di Tapanuli Tengah (Pemko Sibolga, 2007, 19).

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Sudah tentu Melayu-Minangkabau yang telah menjadi bagian dari masyarakat Minang turut menyerap aspek budaya asli. Dan Melayu-Minangkabau dari beberapa karakter, mirip dengan masyarakat pantai dan pribumi asli yang dalam pengertian popular disebut dengan Maya-maya.

Melayu-Minangkabau Naras dewasa ini banyak bermata pencaharian sebagai nelayan dan berdagang. Yang memilih sebagai nelayan tradisional dan umumnya juga banyak berdiam di laut.

3. Etnik Jawa.

Suku Jawa pertama sekali dating dan tinggal di Tapanuli pada masa penjajahan. Kolonial Belanda memegang peranan besar dalam menentukan arah hidup mereka di pulau Sumatera, karena sasaran pokok penghijaran ini adalah untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Yang dimana mereka dikategorikan sebagai selaku buruh yag baik dan tekun. Sebagian kecil diharapkan sebagai mobilisator kerja paksa. Kedatangan Etnik Jawa ini biasanya mereka datang secara berkelompok-kelompok yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah (Pemko Sibolga, 2007, 19).

4. Etnik Bugis

Etnik bugis banyak sekali di temui di daerah sibolga karena etnik ini adalah masyarakat tangguh dalam dunia pelayaran dan dekat dengan alam laut.Tiada pilihan lain garapan yang ruwet mengenai jalur perhubungan laut dan darat diperuntuhkan bagi orang-orang Bugis. Dan orang-orang etnik Bugis ini juga memberikan warna Bhinneka bagi penduduk Tapanuli Tengah.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

5. Etnik Aceh

Orang Aceh telah lama tiba di Tapanuli. Diperkirakan ketika Sibolga dan sekitarnya masuk wilayah kekuasaan monarkhi Barus Raya dimasa lampau. Dalam beberapa tahun silam Kota Sibolga juga pernah menjadi pintu pelayaran GPK Aceh di Pantai Barat. Hubungan kerajaan-kerajaan kecil di pantai Barat Sumatera dengan kerajaan Aceh sudah menjadi senyawa pada massanya (Pemko Sibolga,2007, 20).

6. Etnik Nias

Penduduk berasal dari pulau Nias sekarang ini cukup dominant bermukim di Sibolga. Seperti sudah pernah disinggung bahwa masyarakat yang bermukim di Kawasan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga sekarang ini adalah pemilik dari kebudayaan pesisir. Yang dimana ini tidak terlepas karena dari pengembangan habitat dan pengkristalan diri dengan menambal sulam kebudayaan asli dengan kebudayaan baru dari berbagai komunitas yang mempengaruhinya.

7. Etnik China.

Masyarakat Etnik china di kota sibolga sangat dominan bertambah banyak itu karena etnik chinalah yang sangat berperan aktif dan sangat memiliki potensial pemikiran serta material untuk mengelolah sumber-sumber yang ada di sibolga dibandingkan dengan masyarakat Pribumi yang ada di kota Sibolga.

B. 2. Adat Sumando

Warna khas dari budaya pesisir tampak pada apa yang disebut Adat Sumando. Yang dimaksudkan dengan Sumando adalah satu kesatuan ruang

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

lingkup kebudayaan pesisir terdiri dari adat istiadat pesisir, kesenian pesisir, bahasa pesisir dan makanan pesisir (Pemko Sibolga,2008, 22).

Sedangkan dalam pembagian pengelompokan, suku pesisir yang dimaksud terdapat di daerah tingkat dua Tapanuli Tengah termasuk kotanya. Namun perlu diketahui, bahwa kebudayaan pesisir tidak hanya berlaku di Tapanuli Tengah, tapi juga dikecamatan Natal, Tapanuli Selatan, Nias dan Aceh. Adat Sumando pesisir ini sedikit banyaknya memang berbeda jika dibandingkan dengan ikatan kekeluargaan Dalihan Na Tolu seperti yang terkandung dalam Batak umumnya. Dalihan Na Tolu ini mengatur sedemikian rupa sehingga sebuah komunitas terkecil masyarakat Batak haruslah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga marga, dan setiap peristiwa adapt ada marga yang berperan sebagai Dongan Tubu, ada yang berperan sebagai Hula-Hula dan ada pula yang berperan sebagai Boru.

Dalam adat Batak, marga ini sangat penting dalam menentukan hubungan dan status. Hal ini dapat dibuktikan dengan ungkapan : “Jolo tiniptip sanggar-laho baen huru-ruan, jolo singungkun marga aso binoto partuturan”.

Dalam satu marga terdiri dari anggota keluarga yang berasal dari satu keturunan, sehingga mereka telihat dalam satu ikatan keluarga besar, yang disebut dengan Dongan Tubu. Golongan pria dari marga, tentu akan menikahi wanita marga lain, sehingga terjalinlah hubungan kekeluargaan dengan marga lain tersebut, yang dimana disebut dengan panggilan Hula-Hula.Demikian pula golongan wanita marga pertama tadi tentu akan dinikahi oleh pria dari marga lain lagi yang akan menyebabkan timbulnya hubungan kekeluargaan dengan marga yang ketiga, yang dimana sering disebut dengan Boru.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

Bagi masyarakat yang memegang teguh Dalihan Na Tolu ini, pelanggaran terhadap aturan ini baik sengaja maupun tidak disengaja akan dihadapkan kepada sanksi adapt. Untuk orang batak, Dalihan Na Tolu merupakan inti dasar kebudayaan yang menjadi suatu acuan dasar bagi kehidupan masyarakat Batak. Bahkan terdapat satu ungkapan bahwa apabila satu kelompok orang Batak meninggalkan Dalihan Na Tolu, maka mereka dianggap hidup dalam lingkungan “Pinahan”.

Sumando pesisir sebagai kesatuan adalah: suatu percampuran satu keluarga dengan keluarga lain yang seiman dengan ikatan tali perkawinan menurut hukum islam dan disahkan memakai acara adapt pesisir. Maka yang dimaksud dengan “orang Sumando” adalah: seseorang menantu atau abang ipar maupun adik ipar yang telah menjadi keluarga sendiri sehingga segala urusan baik atau buruk, menjadi tanggung jawab bersama orang sumando.

Begitulah kuatnya penghargaan atas ikatan kekeluargaan, yang menyebabkan tidak adanya satu keputusan adat pun tanpa melibatkan musyawarah semua anggota keluarga. Seperti orang sumando memiliki motto: “ Bulek ai dek pambulu, Bulek kato dek mufakat, Dek saiyo mangko sakato, Dek sakato mangko sepakat”.

B. 2. 1. Bahasa

Dalam masyarakat Sibolga bahasa Daerah sendiri sangatlah jarang dipergunakan untuk mengucapkan sehari-hari, terkhususnya bagi daerah pikiran laut, yang dimana masyrakat lebih cenderung menggunakan bahasa pesisir. Yang dimana bahasa pesisir ini adalah: suatu alat komunikasi masyarakat pesisir dalam menyampaikan maksud dan tujuan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

pesisir ini banyak sekali dipergunakan masyarakat Tapanuli Tengah dan kota Sibolga sebagai bahasa lisan untuk menyampaikan maksud dan tujuan di rumah maupun dalam pergaulan sehari – hari.

Peranan bahasa pesisir menunjukkan keberadaan di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, upacara adat dan upacara keagamaan. Bahasa pesisir telah menjadi bahasa pengantar yang tidak akan dapat dilupakan masyarakat sumando pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolga khususnya, maupun pantai Barat umumnya, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Namun sangat disayakan bahwa tulisan masyarakat suku pesisir mempergunakan tulisan pada zaman dahulunya dengan tulisan Arab Gundul yang tidak mempunyai tanda-tanda atau garis atas dan bawah. Akan tetapi masyarakat beragama islam melihat tukisan tersebut dapat mengerti karena memang telah mempelajari dalam pengajian (Pemko Sibolga, 2007, 26).

B. 2. 2. Kekayaan Alam

Tak dapat dipungkiri bahwa potensi sumber kekayaan alam yang paling menonjol dari kota sibolga adalah: kekayaan akan sumber daya Perikanannya. Kawasan perairan laut yang meliputi seluruh wilayah pantai Barat Sumatera ini sejak dulu sudah dikenal berbagai jenis ikan.

Produksi ikan hasil laut Sibolga mengalami peningkatan sebesar 5,45 persen dari tahun sebelumnya yaitu 29.986,25 ton ditahun 2006 menjadi 31.620 ton ditahun 2007.

Erwin J.V Nababan : Tekong (Studi Deskriptif Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pada Masyarakat Sibolga), 2009.

B.2.3. Tata Permukiman serta Luas dan Pola Penggunaan/Pemanfaatan Lahan

Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 0 - 150 meter, kemiringan (lereng) lahan bervariasi antara 0-2 persen sampai lebih dari 40 persen dengan rincian; kemiringan 0-2 persen mencapai kawasan seluas 3,12 kilometer persegi atau 29,10 persen meliputi daratan Sumatera seluas 2,17 kilometer persegi dan kepulauan 0,95 kilometer persegi; kemiringan 2-15 persen mencapai lahan seluas 0,91 kilometer persegi atau 8,49 persen yang meliputi daratan Sumatera seluas 0,73 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,18 kilometer persegi; kemiringan 15-40 persen meliputi lahan seluas 0,31 kilometer persegi atau 2,89 persen terdiri dari 0,10 kilometer persegi wilayah daratan Sumatera dan kepulauan 0,21 kilometer persegi; sementara kemiringan lebih dari 40 persen meliputi lahan seluas 6,31 kilometer persegi atau 59,51 persen terdiri dari lahan di daratan Sumatera seluas 5,90 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,53 kilometer persegi.

Konsentrasi permukiman penduduk kota sibolga berada dekat dengan bibir laut dengan jalan besar yang di aspal. Lahan permukiman selalu dibarengi, dikombinasikan dengan tempat usaha seperti peraltan kapal atau boat melabuhkan atau menjual ikan hasil tangkap mereka setelah melaut kepada para toke, kedai (warung) untuk berjualan nasi, retoran, bengkel serta tempat objek wisata.

Areal permukiman warga di kota sibolga ini tergolong pengelompok dan cukup padat. Sebagian besar rumah-rumah warga berdempetan antara satu dinding