ALTERNATIF PENDEKATAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN KARIMUN

Yudithia

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini, saya menyatakan, bahwa tugas akhir Alternatif Pendekatan dan Strategi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Bogor, juli 2008

Yudithia NIM A153054015

21 ABSTRAK

YUDITHIA Alternatif Pendekatan Dan Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Karimun.Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING dan LUKMAN M. BAGA.

Dalam membangun daerah yang baru, terutama bagi daerah hasil pemekaran, perlu dirancang suatu perencanaan strategis dan terarah dalam mewujudkan visi pemerintahan yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta pemerataan keesempatan, namun untuk mewujudkan hal ini bukanlah suatu hal yang gampang seperti yang diucapkan, tapi perlu adanya pendekatan-pendekatan dan strategi yang tepat agar pembangunan tepat sasaran dan memiliki Multiplier

effect yang juga dapat membangitkan sektor-sektor lain yang berhubungan

langsung bagi pendapatan masyarakat.

Kabupaten Karimun merupakan daerah hasil pemekaran dari terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dari Propinsi Riau,yang merupakan daerah yang sangat kaya atas Sumber Daya Alam jika dibandingkan dengan Kepulauan Riau yang baru mekar maka hal ini akan berimbas terhadap pendapatan daerah yang akan berimplikasi terhadap biaya pembangunan daerah.

Kurangnya pemberdayaan Sumber Daya yang ada di Kabupaten Karimun serta masih rendahnya investasi terhadap pengembangan sumber daya local dan Belem tersusunnya pengembangan perekonomian berdasarkan keunggulan lokal yang dimiliki ,maka permasalahan tersebut menyebabkan pembangunan perekonomian Kabupaten Karimun berjalan lambat,hal ini tercermin dari perhitungan PDRB Kabupaten Karimun di peroleh laja pertumbuhan ekonomi Karimun pada tahun 2001 sebesar 7,85 persen, pada tahun 2002 turun menjadi 5,79 persen, pada tahun 2003 turun lagi menjadi 5,42 persen, pada tahun 2004 semakin turun menjadi 5,05 persen, baru pada tahun 2005 naik menjadi 5,61 persen .

Sebagai daerah laut yang sangat strategis yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia,serta kota-kota strategis seperti Batam,dan Bengkalis,maka perlu adanya perencanaan pembangunan yang terarah serta menggali berbagai potensi lokal yang bisa dijadikan sebagai andalan bagi penerimaan daerah (PAD).

© Hak Cipta milik Yudithia, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam

23

ALTERNATIF PENDEKATAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN KARIMUN

Yudithia

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Profesional pada

Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tugas Akhir : Alternatif Pendekatan dan Strategi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun

Nama : Yudithia

NIM : A153054015

DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS Ir. Lukman M. Baga , M.A.Ec

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Manajemen Pembangunan Daerah

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

25 RIWAYAT HIDUP

YUDITHIA, dilahirkan di Pekanbaru ,Riau pada tanggal 29 Juni 1980 dari empat (4) bersaudara pasangan Syafrin D.M dan Kartini S. Penulis lulus SD 001 Rumbai,Pekanbaru pada tahun 1992,SMPN VI Rumbai ,Pekanbaru pada tahun 1995,SMAN 1 Pekanbaru Pada tahun 1998, menyelesaikan S1 pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 2002, dan mengikuti Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah pada tahun 2006. Di samping pendidikan formal, penulis telah banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang pemerintahan serta manajemen dari berbagai lembaga dan institusi.

Penulis memulai karier Sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebagai Staf bupati Karimun (ajudan) dan merangkap sebagai sekretaris lurah tahun 2003, menjadi Kepala Kelurahan di Kelurahan Harjosari,kemudian dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan Kundur,merangkap sebagai Plt Camat tanjung Batu,dan mendapat kepercayaan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan studi di IPB sebagai mahasiswa Tugas belajar.

Penulis menikah dengan Dian Permata Sari, SSTP pada tahun 2005 dan dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama Naureen Savaira Sherazade Darmawan yang saat ini baru berumur 1 tahun 4 bulan.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ... i DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v I. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah ... 4 1.3 Tujuan Kajian ... 6 1.4 Kegunaan Kajian ... 6

1.5 Ruang Lingkup Kajian ... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1. Paradigma dan Konsep Otonomi Daerah... 8

2.2. Konsep Pembangunan dan Perencanaan Wilayah ... 10

2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal ... 11

2.4. Konsep Manajemen Strategis... 13

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu... 14

III. METODOLOGI KAJIAN ... 19

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 19

3.2. Jenis dan Sumber Data ... 19

3.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 20

3.3.1. Analisis Sektor Basis ... 20

3.3.1.1. Metode Location Quotien (LQ) ... 21

3.3.1.2. Analisis Surplus Pendapatan (SP)... 23

3.3.1.3. Kuosien Spesialisasi (Ksi)... 23

3.3.1.4. Kuosien Lokalisasi (Loi)... 24

3.3.2. Tahap Perumusan Strategi ... 25

3.3.2.1. Analisis Matriks SWOT... 25

3.3.2.2. Analitycal Hierarchy Process (AHP)... 27

27

IV. KONDISI UMUM WILAYAH KAJIAN ... 38

4.1. Keadaan Geografis ... 38

4.1.1. Wilayah ... 38

4.1.2. Topografi dan hidrologi ... 39

4.1.3. Klimatologi ... 39

4.2. Kondisi Sosial ... 39

4.2.1. Ketenagakerjaan... 41

4.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)... 42

4.2.3. Pendidikan... 43

4.2.4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup... 45

4.2.5. Prasarana Pariwisata... 45 4.3. Perekonomian Daerah ... 46 4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi ... 46 4.3.2. Keuangan Daerah ... 51 4.3.3. Inflasi ... 54 4.3.4. Investasi ... 55

V. ANALISIS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN KARIMUN ... 56

5.1. Analisis LQ Sektor – Sektor Perekonomian Kabupaten Karimun ... 56

5.2. Analisis Surplus Pendapatan ... 60

5.3. Analisis Spesialisasi ... 61

5.4. Analisis Kuosien Lokalisasi... 63

VI. PERUMUSAN ALTERNATIF STRATEGI POTENSI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KARIMUN... 65

6.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal ... 65

6.1.1. Analisis Lingkungan Internal... 65

6.1.1.1. Kekuatan ... 65

6.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal ... 77

6.1.2.1. Peluang ... 77

6.1.2.2. Ancaman ... 82

6.2. Pemilihan Faktor yang Paling Berpengaruh dalam Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun ... 85

6.3. Tahap Pencocokan Matriks SWOT... 87

6.3.1. Strategi Strengths-Oppurtunities (S-O)... 89

6.3.2. Strategi Weaknesses-Oppurtnunites (W-O) ... 90

6.3.3. Strategi Strengths-Threats (S-T) ... 91

6. 3. 4. Strategi Weaknesses-Threats (W-T) ... 93

6.4. Prioritas Strategi Potensi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun ... 94

6.5. Rancangan Program Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun ... 97

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 99

7.1 Kesimpulan ... 99

7.2 Saran ... 100

29 DAFTAR TABEL

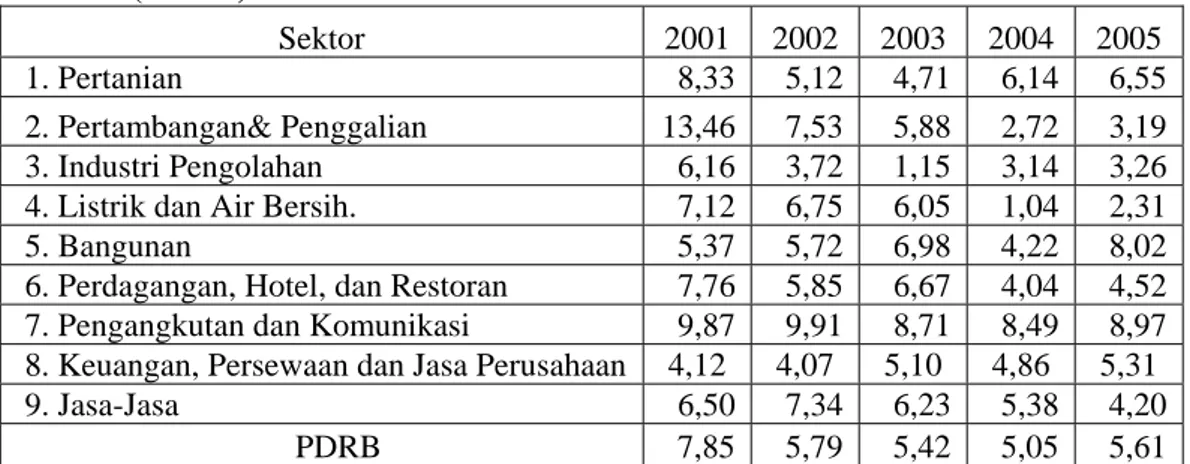

Tabel Halaman 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun Menurut

Sektor 2001-2005 (Persen)... 3

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia Tahun 2001 S.D. 2005... 3

3. Matriks SWOT ... 26

4. Nilai Skala Banding Berpasangan... 30

5. Daftar Nilai Random Indeks ... 33

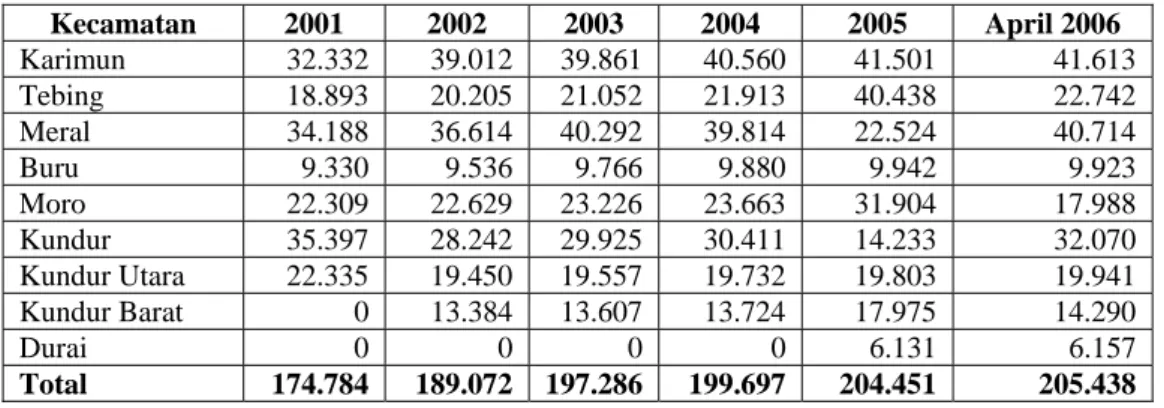

6. Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2001 -April 2006... 40

7. Proyeksi Penduduk Tahun 2006-2011 Kabupaten Karimun... 40

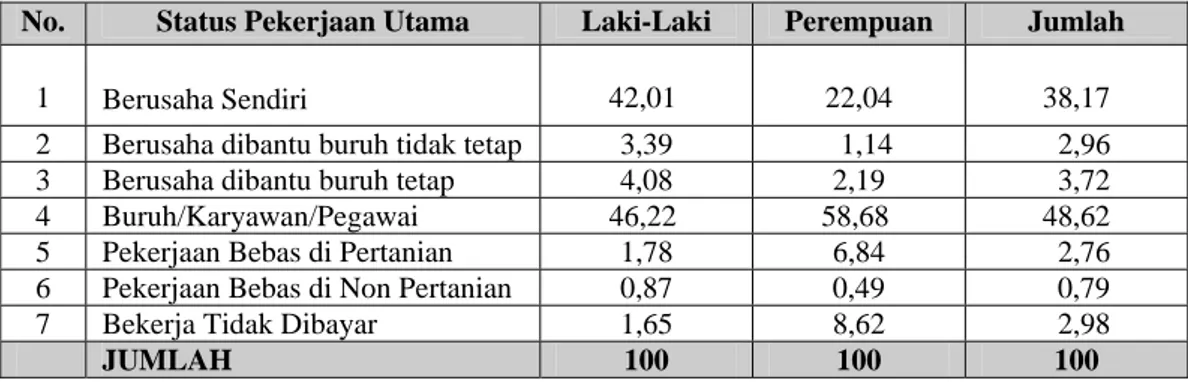

8. Prosentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2004... 42

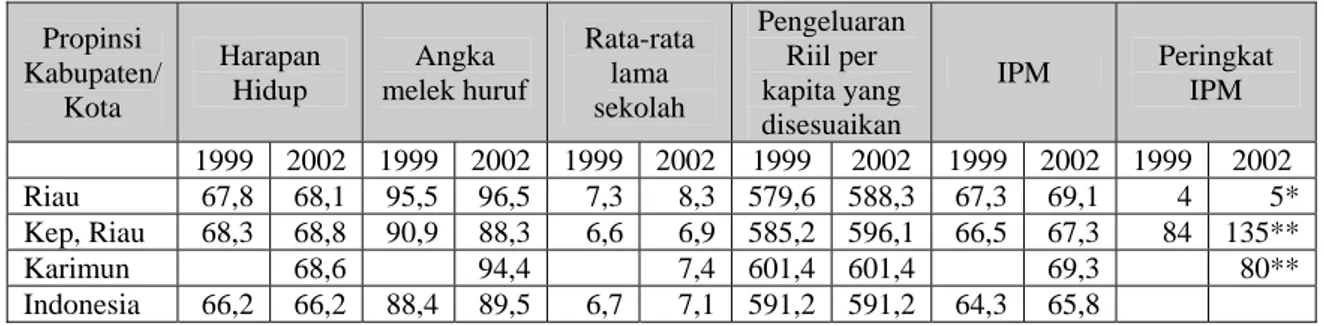

9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1999 dan 2002... 43

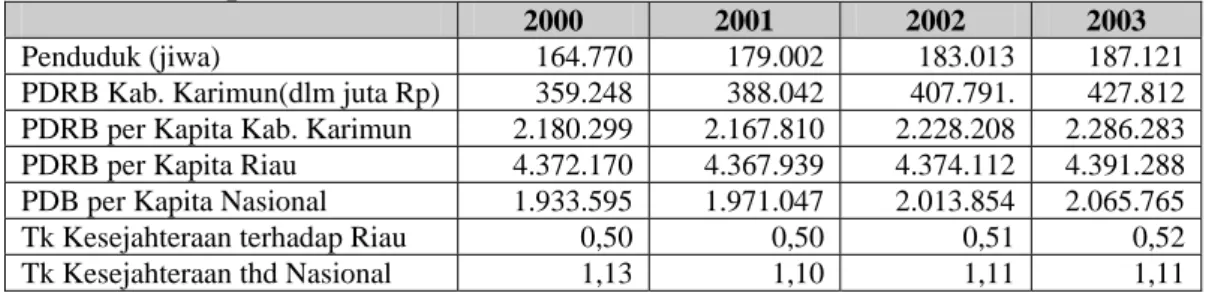

10. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Karimun terhadap Propinsi Riau dan Indonesia... 44

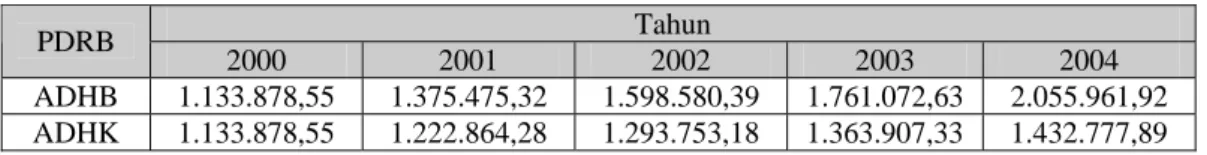

11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun Tahun 2000 - 2004 (juta rupiah)... 47

12. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2001 – 2004... 47

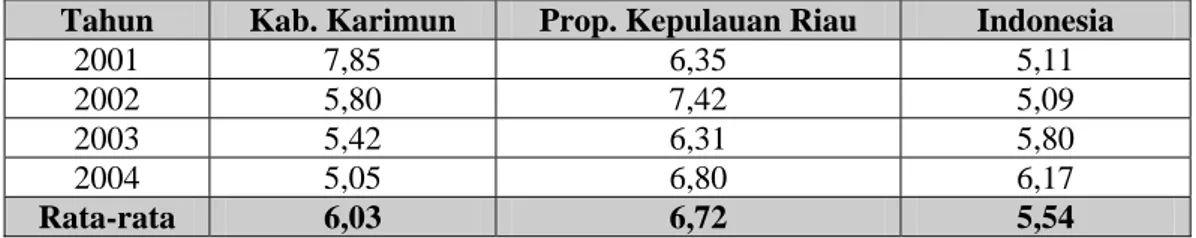

13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Propinsi, dan Indonesia tahun 2001-2004... 48

14. Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun tahun 2000–2004 (%).. 50

15. PDRB perkapita Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (dalam juta rupiah)... 51

16. Realisasi dan Komposisi Keuangan Daerah - Aspek Pendapatan (Dalam Juta Rupiah)... 52

17. Perkembangan Tingkat Inflasi dengan Menggunakan Deflator PDRB Kabupaten Karimun tahun 2001-2004... 54

18. Perkembangan Investasi Kabupaten Karimun tahun 2000-2004... 55 19. Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Karimun

Berdasarkan Harga Berlaku (2003-2005) ... 57 20. Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Karimun Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (2003-2005) ... 58 21. Nilai Surplus Pendapatan Sektor-Sektor Perekonomian

Kabupaten Karimun Tahun (2003-2005) ... 60 22. Nilai Kuosien Spesialisasi Sektor-Sektor Perekonomian

Kabupaten Karimun tahun 2003-2005 ... 62 23. Nilai Kuosien Lokalisasi Sektor – Sektor Perekonomian

Kabupaten Karimun ... 63 24. Banyaknya Perusahaan PMA, PMDN Menurut Kecamatan

di Kabupaten Karimun ... 81 25. Matriks SWOT Strategi Potensi Pembangunan Ekonomi

Kabupaten Karimun ... 88 26. Hasil Prioritas Alternatif Strategi Pembangunan Perekonomian

31 DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Sistem Hierarki Keputusan ... 29 2. Kerangka Pemikiran Operasional Abstraksi ... 37 3. Prioritas Faktor-Faktor Kekuatan dalam Pembangunan

Perekonomian Kabupaten Karimun ... 72 4. Prioritas Faktor-Faktor Kelemahan dalam

Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun ... 76 5. Prioritas Faktor-Faktor Peluang dalam Pembangunan

Perekonomian Kabupaten Karimun... 81 6. Prioritas Faktor-Faktor Ancaman dalam Pembangunan

Perekonomian Kabupaten Karimun... 85 7. Prioritas Faktor Pembangunan Perekonomian Kabupaten

Karimun... 86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintahan pusat kearah sistem pemerintahan yang desentralistik (local

democracy) di pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan ini memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam wujud “ Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa, dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Lahirnya Undang-Undang otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi daerah masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas dengan pemberdayaan (empowerment) potensi yang ada di masyarakat itu sendiri untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Demikian juga halnya yang terjadi di Kabupaten Karimun Propinsi Kepualauan Riau, pemberlakuan otonomi daerah mempunyai suatu konsekuensi bahwa, diperlukan kesiapan sumber daya manusia serta perangkat-perangkat lainnya untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karimun. Kesiapan sumber daya manusia yang melaksanakan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat memerlukan suatu tingkat pendidikan, keterampilan dan wawasan.

33 Dalam pembangunan daerah, pembangunan pada bidang ekonomi menjadi suatu syarat yang penting untuk dilaksanakan. Pembangunan ekonomi mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat sehingga timbul suatu perubahan yang signifikan dalam bidang kehidupan masyarakat. Indikator yang umumnya dipakai dalam pembangunan suatu wilayah dari bidang ekonomi adalah statistik pendapatan regional, melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun cenderung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berada pada level 7,85 persen. Kemudian pada tahun 2002 mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,79 persen. Kemudian di tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 5,42 persen. Laju pertumbuhan ekonomi 2004 kembali mengalami penurunan yang cukup berarti menjadi pada level 5,05 persen. Baru pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,61. Komposisi laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor perekonomian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun Menurut Sektor 2001-2005 (Persen) Sektor 2001 2002 2003 2004 2005 1. Pertanian 8,33 5,12 4,71 6,14 6,55 2. Pertambangan& Penggalian 13,46 7,53 5,88 2,72 3,19 3. Industri Pengolahan 6,16 3,72 1,15 3,14 3,26

4. Listrik dan Air Bersih. 7,12 6,75 6,05 1,04 2,31

5. Bangunan 5,37 5,72 6,98 4,22 8,02

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,76 5,85 6,67 4,04 4,52

7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,87 9,91 8,71 8,49 8,97

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,12 4,07 5,10 4,86 5,31

9. Jasa-Jasa 6,50 7,34 6,23 5,38 4,20

PDRB 7,85 5,79 5,42 5,05 5,61

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2006

Jika dibandingkan dengan Propinsi Kepulauan Riau maka secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau. Untuk tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun sekitar 5,61 persen, laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau sekitar 7,16 persen, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia Tahun 2001 S.D. 2005

Tahun Kab. Karimun Prop. Kepulauan Riau

2001 7,85 6,67

2002 5,79 7,44

2003 5,42 6,33

2004 5,05 7,42

2005 5,61 7,16

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2006

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun cenderung berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

35 Hal ini mengindikasikan Kabupaten Karimun memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah.

Ditinjau dari segi sektor-sektor dalam perekonomian, Kabupaten Karimun mempunyai prospek yang cukup besar dalam pembangunan daerahnya, karena Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keindahan pantai, keragaman kultur, dan posisi geografis yang sangat strategis. Karimun pada kenyataannya memiliki potensi yang luar biasa. Dari sisi letak geografisnya, kabupaten ini bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, berdekatan dengan kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang) dan Bintan. Di samping itu, Karimun juga berada di jalur transportasi laut wilayah timur Sumatera, khususnya poros Riau Daratan ke Batam, Rempang, dan Galang.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Karimun memiliki letak geografis yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu memiliki sumber daya alam yang potensial. Karimun juga merupakan salah satu basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – Growth Triangle). Ditambah lagi dengan ditandatanganinya perjanjian SEZ (Special Economic

Zone)/ Kawasan Ekonomi Khusus antara Indonesia dan Singapura dimana

Karimun termasuk ke dalam zona tersebut menjadikan Karimun mempunyai modal tambahan yang dapat mengundang para penanam modal baik luar maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Kabupaten Karimun seharusnya akan mampu menjadi kawasan pertumbuhan yang dinamis dan mampu

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang akhirnya akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga tampil sebagai Kabupaten di Kepualuan Riau yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan wilayah Kepulauan Riau. Namun hal tersebut belum terwujud, karena hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum mampu memformulasikan startegi yang tepat dalam pembangunan perekonomiannya.

Konsep pembangunan wilayah berbasis sumberdaya lokal memiliki potensi sebagai acuan praktek pembangunan wilayah masa kini dan masa depan. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun dituntut untuk membentuk daerahnya sebagai daerah yang menekankan konsep pemberdayaan lokal, dengan meletakkan manusia sebagai elemen kunci. Manusia lokal mempunyai kedudukan utama sebagai penggerak proses pembangunan wilayah melalui partisipasi aktif. Partisipasi aktif akan efektif apabila manusia wilayah mempunyai kemampuan fisik dan intelektual, yang didukung oleh potensi modal sosial berdasarkan kelaziman kepercayaan. Tuntutan tersebut membutuhakn suatu perencanaan yang matang dari Pemerintah Daerah Kabupaten karimun.

Kurangnya pemberdayaan sumberdaya yang ada di Kabupaten Karimun dan masih rendahnya investasi terhadap pengembangan sumberdaya lokal serta belum tersusunnya pengembangan perekonomian berdasarkan keunggulan yang dimiliki terutama dalam hal (komoditi unggulan). Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan pembangunan perekonomian Kabupaten Karimun tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan suatu strategi yang tepat dalam

37 mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi basis dalam pembangunan perekonomian

wilayah Kabupaten Karimun ?

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Karimun?

3. Strategi apa yang perlu dirumuskan untuk pembangunan perekonomian Kabupaten Karimun ?

1.3. Tujuan kajian

Secara umum tujuan kajian ini didasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, yaitu :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang menjadi basis dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Karimun.

2. Menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Karimun.

3. Merumuskan alternatif dan prioritas strategi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam membangun perekonomian wilayah Kabupaten Karimun.

1.4. Kegunaan Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Karimun

2. Bagi penulis sendiri, kajian ini berguna untuk melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah untuk menetapkan kebijakan strategis.

3. Bagi masyarakat/ pembaca, kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau setidak-tidaknya menggugah peneliti lain untuk lebih banyak memperhatikan kepada pembangunan ekonomi lokal.

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah :

1. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.

2. Kajian ini dilakukan sampai pada tahap mengetahui dan menentukan prioritas strategi yang akan dijalankan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Karimun.

39

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Paradigma dan Konsep Otonomi Daerah

Indonesia pada awalnya menganut sistem pemerintahan yang “sentralistis”. Dimana peranan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam memberikan arahan atau sentuhan pembangunan. Disatu sisi, pada tingkat perkembangan tertentu sistem sentralistis mempunyai keunggulan tersendiri. Namun dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya tuntutan masyarakat, dan semakin kompleksnya permasalahan sosial-ekonomi & politik yang dihadapi kiranya sistem sentralistis dirasakan tidak lagi cukup efektif pelaksanaannya. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, kecepatan pengambilan keputusan menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu peningkatan peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Akan tidak efektifnya bila masalah-masalah yang segera harus ditangani menunggu keputusan atau arahan dari Pemerintah Pusat dengan mata rantai birokrasi yang demikian panjang.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan ini bukanlah merupakan proses yang sederhana. Di Indonesia proses tersebut diawali dengan adanya krisis ekonomi dan kepercayaan telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa yang ditujukan untuk mewujudkaan masyarakat madani, terciptanya good governance, serta mengembangkan pendekatan pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu juga memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah

proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan ( Mardiasmo, 2002).

Pada era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang, perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah (Karo-Karo, 2006). Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Pada hakekatnya penerapan prinsip ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pemindahan sentralisasi kekuasaan dari pusat kemudian diberikan ke daerah (dekonsentrasi kekuasaan). Gagasan otonomi tidak lepas dari gagasan demokratisasi, yaitu memfasilitasi kebebasan dan otonomi rakyat sehingga bisa berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan konteksnya. Otonomi daerah membuat pemerintah semakin dekat, mengenali, dan memahami masyarakat sehingga fungsi sebagai fasilitator dapat berjalan dengan baik (Ismawan, 2003).

41 2.2. Konsep Pembangunan dan Perencanaan Wilayah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik (Lemhanas, 1965 dalam Zainuddin, 2005). Selanjutnya dijelaskan bahwa teori pembangunan pada awalnya adalah teori pembangunan ekonomi yang merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia, teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang ke arah pendekatan politik, sosial budaya dan pendekatan menyeluruh pada setiap aspek kehidupan (holistik).

Menurut Tarigan (2005) menyatakan perencanaan pembangunan daerah sebaiknya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional, pendekatan sektoral adalah pendekatan yang menganalisis sektor-sektor yang ada satu persatu, melihat peluang dan potensinya serta menetapkan sesuatu yang dapat ditingkatkan dari kegiatan tersebut. Pendekatan regional adalah melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan didalam ruang wilayah. Oleh karena itu, agar dicapai pembangunan wilayah yang optimal maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di daerah. Boudeville dalam Budiharsono (2001) mendefenisikan perencanaan sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Wilayah didefinisikan sebagai unit geografi yang dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Menurut Hanafiah (1988) dan Budiharsono (2001) penentuan batas-batas wilayah/unit geografi didasarkan pada kriteria, sebagai berikut:

a) Konsep Homogenitas

Wilayah dapat diberi batas berdasarkan persamaan unsur-unsur tertentu, seperti unsur ekonomi (konsumsi yang homogen, pendapatan perkapita, kelompok industri maju, tingkat pengangguran/kemiskinan), unsur sosial politik (kesatuan wilayah berdasarkan sejarah, budaya dan sebagainya), serta berdasarkan unsur geografi (wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama).

b) Konsep Nodalitas

Wilayah dibedakan atas perbedaan struktur ruang wilayah. Perbedaan struktur tata ruang tersebut menyebabkan terjadinya hubungan saling ketergantungan yang bersifat fungsional keadaan ini dibuktikan dengan adanya mobilitas penduduk, arus faktor produksi dan arus barang, pelayanan ataupun arus komunikasi dan transportasi. Hubungan saling ketergantungan ini terlihat pada hubungan antar pusat dengan wilayah terbelakang/ hinterland. c) Konsep Administratif

Pengertian yang ketiga ini memberikan batasan suatu wilayah berdasarkan pembagian administratif suatu negara. Jadi menurut pengertian ini, wilayah adalah suatu ruang ekonomi yang berada dibawah suatu administrasi tertentu, seperti suatu propinsi, kabupaten dan desa. Wilayah seperti ini disebut wilayah perencanaan atau wilayah program.

2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berarti menjadikan perekonomian daerah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pada masa otonomi daerah saat ini, setiap daerah

43 berupaya untuk memajukan daerah masing-masing. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu dipahami mengenai karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Fenomena kegagalan program pembangunan sentralisasi ada periode yang lalu dan kondisi dimana sumber daya alam (SDA) dan sumber daya mausia (SDM) mengalami pergerakan yang sangat cepat menyebabkan diperlukannya pengembangan ekonomi lokal masing-masing daerah di Indonesia. Dengan sistem desentralisasi diharapkan akan mampu mendorong setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki dalam ragka meningkatakan perekonomian lokal.

Dalam pengembangannya Ekonomi Lokal daerah di Indonesia umumnya dihadapkan pada kendala sumber daya manusia (SDM), yaitu masih belum terbinanya SDM dengan baik. Di samping itu, Pengembangan ekonomi lokal dan Pembangunan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semakin kompleks dan sulit, sehingga dibutuhkan perecanaan yang matang.

Dalam upaya pengembangan sumberdaya lokal, peran dari masing-masing stakeholder sangat penting dimiliki. Seluruh pelaku pembangunan harus terlibat dalam proses diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi lokal dapat membuat masyarakat ikut serta membangun ekonomi daerah yang diharapkan. Pembangunan ekonomi daerah harus mampu menciptakan model-model perekonomian yang tepat bagi setiap daerah, dan diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi

daerah yang dihadapi, serta dapat mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah.

Menurut Yudhoyono (2006) pembangunan ekonomi lokal merupakan sebuah proses orientasi, yang meletakkan formasi institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas pelaku untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, transfer ilmu pengetahuan, dan menstimulasi bangkitnya perusahaan baru serta semangat kewirausahaan.

Pembangunan lokal pada dasarnya melalui empat tahapan, yaitu (a) tumbuhnya kewiraswastaan lokal, (b) lepas landasnya perusahaan-perusahaan

lokal, (c) berkembangnya perusahan-perusahan tersebut keluar lokalitas, dan (d) terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang bertumpu pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan komparatif kegiatan ekonomi lokal tersebut (Coffey dan Polese dalam Karo-Karo, 2006).

2.4. Konsep Manajemen Strategis

Strategi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani

strategia atau strategos yang berarti jendral (Steiner, 1982). Strategi juga

memiliki konotasi pengertian sebagai suatu seni (art) dan ilmu (science) tentang pengendalian militer (Rue and Holland, 1986). Dalam kurun waktu beberapa dekade belakangan ini telah muncul perkembangan konsep strategi sebagai respon terhadap kebutuhan para praktisi bisnis untuk memperbaiki cara

45 mereka dalam menggunakan sumber daya dan kemampuan badan usaha di tengah berbagai kondisi lingkungan yang terus berubah.

Glueck dan Jauch (1991) mendefinisikan strategi sebagai suatu kesatuan rencana yang terpadu dan menyeluruh dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Pengertian ini memberi arti bahwa esensi strategi adalah penyesuaian organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Menurut David (2004) manajemen strategis dapat didefenisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevalusai keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektivitasnya. Sedangkan proses manajemen strategis adalah suatu pendekatan secara obyektif, logis, dan sistematis dalam penetapan keputusan utama dalam suatu organisasi. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap berturut-turut, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Tujuan manajemen strategik adalah memanfaatkan dan menciptakan peluang-peluang baru dan berbeda di masa mendatang. Keberhasilan dalam proses pelaksanaan manajemen strategik adalah keterbukaan pikiran, kesediaan dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, gagasan baru, dan kemungkinan-kemungkinan baru, yang terus selalu berubah sesuai dengan perubahan jaman. Sedangkan bagi aparatur pemerintah manajemen strategik adalah untuk membuat suatu keputusan yang tepat sasaran atas pemanfaatan segala sumberdaya (resources) untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang.

2.5. Hasil Kajian Terdahulu

Hasil kajian terdahulu yang terkait dengan penggunaan analisis SWOT dan metode analisis AHP seperti yang digunakan dalam kajian ini. Kajian yang dilakukan oleh Adriyani (2004) mengenai strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan analisis dengan menggunakan analisis SWOT, strategi yang dipilih dalam pengembangan kawasan agropolitan di daerah tersebut adalah pemberdayaan dan pengembangan program wisata alam (agrowisata), mengembangkan kegiatan agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi komoditas unggulan, mendirikan tempat pengumpulan hasil (TPH) dan mendirikan outlet agribisnis.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Setiawan (2002) mengenai program-program yang dapat dilakukan dalam pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) di Propinsi Riau dengan menggunakan analisis SWOT menetapkan beberapa strategi yang dapat dijalankan yakni program pengembangan fisik, program pengembangan sarana dan prasarana (transportasi, irigasi, dan lingkungan), program ekonomi (analisis finansial komoditas unggulan, nilai ekonomis komoditas unggulan), program pengembangan kegiatan usaha masyarakat, sedangkan program yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan KSP pangan adalah pengembangan Sumbedaya Manusia (SDM), pengembangan peran swasta dan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan mekanisasi pertanian, dan pengembangan kemitraan.

Kajian yang dilakukan oleh Casria (2005) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengenai strategi pengembangan kawasan agropolitan dalam

47 penataan ruang Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan metode analisis AHP. Dalam kajian tersebut menetapkan beberapa prioritas strategi yang dapat diperoleh dalam kajian tersebut, strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas, terutama di daerah sentra produksi, mendukung lingkungan pemukiman di daerah kawasan agropolitan dan mendorong proses pemasaran terutama keluar kawasan agropolitan.

Kajian terdahulu yang terkait dengan pembangunan perekonomian daerah dilakukan Marfiani (2007) yang berjudul Analisis Potensi Ekonomi Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat mengidentifikasi sektor-sektor basis yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi di Bogor Barat dan merancang berbagai alternatif strategi dan prioritas pembangunan ekonomi di Bogor Barat. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini antara lain Analisis Location Quotient, Analisis sistem limpitan sejajar, analisis Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (External Factor Evaluation-EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor Evaluation-IFE), analisis Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT), dan analisis Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM).

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, Wilayah Bogor Barat dalam pembangunan ekonominya menekankan pada strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal (Strategi W-O). Hasil analisis matriks IFE menunjukkan bahwa Wilayah Bogor Barat masih memiliki kondisi internal yang lemah, yaitu belum mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan utama yang dimiliki Bogor Barat adalah potensi sumberdaya alam yang besar

sedangkan kelemahan utama yang dihadapi adalah masih lemahnya jejaring usaha yang berbasis pelaku usaha sehingga sektor perindustrian dan perdagangan di wilayah tersebut masih belum berkembang dan terdapatnya disparitas pembangunan. hasil analisis EFE menunjukkan bahwa Wilayah Bogor Barat telah mampu memanfaatkan peluang eksternal untuk menghadapi ancaman. Peluang terbesar yang dimiliki adalah adanya kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dan kondisi perekonomian yang semakin membaik yang didominasi oleh sektor perindustrian; perdagangan, hotel dan restoran; dan pertanian. Selanjutnya, ancaman terbesar yang dihadapi adalah adanya persepsi ekonomi biaya tinggi dan persaingan antar daerah.

Prioritas strategi yang terpilih diantaranya: (1) pengembangan industri yang menunjang aspek pertanian (agroindustri) sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor (kondisi perekonomian, kebijakan Pemda Kab.Bogor, letak geografis) serta kerjasama dengan pihak swasta/ lainnya. (2) Menemukan dan mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah sehingga memberikan nilai tambah (PDRB dan PAD) bagi masyarakat daerah dengan menggunakan kriteria potensi nilai tambah langsung suatu komoditi/ produk bagi keluarga miskin, dan (3) menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat.

Kajian lain yang terkait dengan pembangunan perekonomian daerah dilakukan oleh Pardede mengkaji Distribusi Pendapatan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi,

49 menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja. Hasil analisis sistem neraca sosial ekonomi tersebut menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga dalam upaya meningkatkan perekonomian Propinsi DKI Jakarta, perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Dalam perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional, pendekatan sektoral adalah pendekatan yang menganalisis sektor-sektor yang ada satu persatu, melihat peluang dan potensinya serta menetapkan sesuatu yang dapat ditingkatkan dari kegiatan tersebut. Sedangkan pendekatan regional adalah melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan di dalam ruang wilayah (Tarigan, 2005). Oleh karena itu, agar dicapai pembangunan wilayah yang optimal maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di daerah.

Pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berarti menjadikan perekonomian daerah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Mengingat letak geografis Kabupaten Karimun yang berdekatan dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, serta termasuk wilayah pengembangan Bintan dan Batam yang merupakan pintu gerbang wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. memberikan peluang yang besar dalam pengembangan potensi ekonomi Kabupaten Karimun.

Pada PDRB Kabupaten Karimun, sektor pertanian yaitu subsektor perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar pada PDRB Kabupaten Karimun. Secara umum sektor ini memang memberikan andil yang cukup besar bagi Kabupaten Karimun. Terlihat bahwa Kabupaten Karimun mempunyai potensi yang cukup besar dalam dunia perikanan ditunjang dengan kondisi

51 geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi laut, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai nelayan.

Dalam pengembangan perekonomi Kabupaten Karimun tersebut dihadapkan pada kendala sumber daya manusia (SDM), yaitu masih belum terbinanya SDM dengan baik. Pengembangan perekonomian daerah umumnya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semakin kompleks dan sulit. Dengan demikian dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun dengan potensi dan kendala yang ada.

Potensi perekonomian yang besar menjadi dasar upaya pembangunan perekonomian Kabupaten Karimun. Dengan kebijakan Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kariumun yang ada dilakukan identifikasi keragaan faktor-faktor sumberdaya wilayah, terkait dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial/ kelembagaanya, dan sumberdaya buatan.

Untuk menganalisis keragaan faktor-faktor sumberdaya wilayah di Kabupaten Karimun sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik, analisis dilakukan Analisis Produk Domestik Regional (PDRB), analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor apa yang menjadi basis perekonomian dan paling berperan dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Karimun. Analisis PDRB dilakukan dengan menggunakan analisis LQ (Location Quiotient) dan modifikasi metode LQ yaitu berupa Surplus Pendapatan (SP), Kuosien Spesilaisasi (Ksi), Kuosien Lokalisasi (Loi), dan efek pendapatan yang bertujuan untuk melihat atau membandingkan peranan suatu sektor tersebut dalam wilayah yang lebih luas.

Selain itu juga dilakukan analisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Karimun dengan menggunakan analisis Shift Share. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis Internal dan Eksternal, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada masing-masing sentra produksi, yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi suatu analisis SWOT.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dibuat alternatif strategi yang akan diterapkan pada pengembangan kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun. Berdasarkan alternatif strategi yang diperoleh, selanjutnya ditetapkan prioritas strategis pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun. Penetapan prioritas strategi diperoleh melalui metode analisis AHP (Analisis Hirarki Proses). AHP menentukan prioritas strategi yang akan dijalankan berdasarkan visi, misi dan potensi sumberdaya wilayah yang didukung oleh hasil analisis lingkungan internal dan eksternal serta mengusulkan strategi komprehensif sehingga yang diusulkan akan sesuai dengan kondisi perekonomian Kabupaten Karimun.

Program Pembangunan Daerah

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Analisis Sektor Unggulan dan Analisis

Pertumbuhan Sektor

Rendahya Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun

Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kariumun

Faktor-Faktor Keragaman Sumberdaya Wilayah : - Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- Sumberdaya Manusia

- Sumberdaya Sosial dan Kelembagaan - Sumberdaya Buatan

Identifiaksi dan Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Analisis SWOT

Matriks AHP :

Tahap Penetapan Prioritas Strategi

Strategi Potensi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun

22 Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional

Kajian dilakukan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pemilihan Kabupaten Karimun sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) karena beberapa pertimbangan, diantaranya : Kabupaten Karimun merupakan salah satu basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia,

Singapore – Growth Triangle) sehingga memiliki peluang pertumbuhan ekonomi

yang tinggi. Selain itu Kabupaten Karimun mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat baik untuk menunjuang pembangunan perekonomian daerah. Kajian dilaksanakan dari bulan Desember 2007 hingga April 2008.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuisioner oleh

stakeholder, serta pengamatan secara langsung. Pemilihan responden dalam

wawancara ini dilakukan secara sengaja (purposive) yang terdiri dari;

1. Kepala Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Karimun, dengan alasan seseorang mempunyai hak dalam menyusun dan merencanakan pembangunan Kabupaten Karimun, secara umum dan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan wuilayah Kabupaten Karimun. 2. Ketua Komisi Bidang Keuangan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Karimun, dengan alasan seseorang yang berperan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Karimun.

3. Tokoh Masyarakat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Karimun, dengan alasan seseorang yang dianggap sebagai panutan dalam masyarakat

3 tersebut, dan mengetahui lebih jelas mengenai kondisi riil perekonomian dari wilayah di Kabupaten Karimun tersebut.

Jenis data sekunder diperoleh dari instansi, seperti BPS Kabupaten Karimun dan BPS Propinsi Kepulauan Riau, Kantor Bappeda Kabupaten Karimun, dan dinas-dinas terkait dalam wilayah Kabupaten Karimun.

3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dilapangan (pengumpulan data primer). Data-data yang diolah berasal dari data primer dan data sekunder, pengolahan data dilakukan dengan bantuan program

Microsoft Excel alat hitung manual dan juga menggunakan software Expert Choice untuk menentukan prioritas alternatif strategi.

3.4.1. Analisis Sektor Basis

Sektor basis dianalisis dengan menggunakan data PDRB sektor pertanian yang dihasilkan Kabupaten Karimun atas harga konstan tahun 1993 dan harga yang berlaku tahun 2002-2004. Setelah menganalisis data PDRB, dilakukan perbandingan peranan suatu sektor tertentu dalam suatu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah kabupaten. Analisis ini menggunakan metode

Location Quotient (LQ) dan modifikasi dari metode LQ seperti surplus

pendapatan, kuosien lokalisasi, kuosien spesialisasi, dan effek pengganda. Perhitungan dengan metode LQ ini digunakan beberapa asumsi, diantaranya adalah:

2. Pola permintaan yang relatif sama antara wilayah yang bersangkutan dengan wilayah atasnya.

3. Permintaan wilayah akan suatu komoditi terlebih dahulu dipenuhi oleh produksi wilayah tersebut, sedangkan kekurangan dibeli atau impor dari wilayah lain.

3.4.1.1. Metode Location Quotien (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang digunakan untuk

menunjukkan lokasi pemusatan atau basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang dan jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Secara umum metode LQ digunakan untuk mengukur suatu sektor atau komoditi (misalnya sektor x atau komoditi x) menjadi kegiatan/komoditi basis atau non basis pada suatu wilayah tertentu (misalnya i) (Budiharsono, 2001).

Nilai LQ diketahui dengan rumus sebagai berikut,

Nj Sj Ni Si LQx= Dimana :

LQx = Nilai sektor basis/non basis

Si = Jumlah PDRB sektor x diwilayah i (Rp).

Sj = Jumlah PDRB total komoditi sektor x diwilayah j, dimana wilayah i

merupakan bagian dari wilayah j (Rp).

Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah i (Rp).

5 Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada

wilayah j (Rp).

Berdasarkan formulasi dan asumsi yang berlaku, nilai LQ dapat bervariasi, diantaranya :

LQx > 1 : Menunjukkan bahwa komoditi/ sektor x merupakan komoditi/ sektor basis atas kegiatan ekspor.

LQx = 1 : Menunjukkan bahwa komoditi/ sektor x tidak mengekspor, tetapi mampu mencukupi permintaan lokal atau dengan kata lain komoditi/sektor x telah mencapai tingkat swasembada.

LQx < 1 : Menunjukkan bahwa komoditi/ sektor x bukan merupakan komoditi/ sektor basis ataupun kegiatan ekspor.

3.4.1.2. Analisis Surplus Pendapatan (SP)

Analisis surplus pendapatan digunakan untuk mengidentifikasikan adanya surplus pendapatan dan tenaga kerja dari sektor atau komoditi tertentu dari pertanian atau industri (Budiharsono, 2001).

Formulasi Umum, xSi Nj Ni Sj Si SP ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − = Dimana,

SP = Besarnya surplus pendapatan dari sektor tertentu dari sektor x. Si = Pendapatan (PDRB) sektor atau komoditi x pada wilayah i.

Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada wilayah j, dimana wilayah i merupakan bagian wilayah j.

Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor wilayah i.

Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah j.

3.4.1.3. Kuosien Spesialisasi (Ksi)

Alat ini digunakan untuk mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu komoditi di suatu daerah (Budiharsono, 2001).

Formulasi Umum, ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − = Nj Ni Sj Si Ksi Dimana,

Si = Pendapatan (PDRB) sektor atau komoditi x pada wilayah i.

Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada wilayah j, dimana

wilayah i merupakan bagian wilayah j.

Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor wilayah i.

Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah j.

Jika nilai kuosien spesialisasi lebih dari satu maka terdapat spesialisasi dari komoditi di wilayah tersebut. Dan sebaliknya jika nilai kuosien spesialisasi lebih kecil dari satu, maka tidak terjadi spesialisasi pada wilayah tersebut.

7 3.4.1.4. Kuosien Lokalisasi (Loi)

Kegiatan produksi suatu komoditi bisa menyebar atau terpusat pada suatu wilayah. Untuk mengetahui penyebaran kegiatan suatu sektor maka dapat digunakan kuosien lokalisasi.

Nj Sj Ni Si Loi = − Dimana,

Si = Pendapatan (PDRB) sektor atau komoditi x pada wilayah i.

Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada wilayah j, dimana

wilayah i merupakan bagian wilayah j.

Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor wilayah i.

Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah j.

Jika nilai Loi lebih dari nol maka kegiatan produksi komoditas memusat atau teraglomerasi pada wilayah tersebut, sedangkan apabila nilai Loi lebih kecil dari nol maka kegiatan produksi komoditi tersebut menyebar.

3.4.2. Analisis Shift Share

Analisis shift share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et al (1960),

menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat. Analisis shift share dapat juga digunakan untuk

mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor atau wilayah yang lamban dan untuk menduga dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan. Selain dapat memperlihatkan hubungan antara struktur perekonomian dengan pertumbuhan

wilayah, analisis shift share juga menganalisis berbagai perubahan indikator

kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah.

Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah berkembang dengan cepat atau lambat dan mampu bersaing atau tidak mampu bersaing. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, apakah bertumbuh cepat atau lamban.

Konsep analisis PDRB, dapat diketahui perubahan PDRB dari sektor i

pada suatu wilayah. Analisis PDRB terbagi atas nilai ri, Ra dan Ri. Nilai ri

menunjukkan selisih antara PDRB dari sektor i pada wilayah j pada tahun akhir

analisis dengan PDRB dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis

dibagi dengan PDRB dari sektor i pada wilayah yang sama pada tahun dasar

analisis. Nilai Ra menunjukkan selisih antara PDRB provinsi tertentu pada tahun akhir analisis dengan PDRB pada provinsi yang sama pada tahun dasar analisis dibagi PDRB provinsi pada akhir analisis dari sektor ke i di provinsi dengan

PDRB tahun dasar analisis dari sektor i di provinsi yang sama dibagi PDRB tahun

dasar analisis dari sektor i di provinsi yang sama. Sedangkan Ri menunjukkan

selisih antara PDRB provinsi pada tahun akhir analisis dari sektor i dengan PDRB

provinsi pada tahun dasar analisis dari sektor i dibagi PDRB provinsi pada tahun

dasar analisis dari sektor i.

Analisis shift share ini diasumsikan bahwa perubahan tenaga

9 dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, dan komponen pangsa wilayah. 1. Komponen Pertumbuhan Nasional

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah.

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalm permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keseragaman pasar. 3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

Pertumbuhan sektor perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen pertumbuhan, yaitu: komponen pertumbuhan nasional disingkat PN, komponen pertumbuhan proporsional disingkat PP, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah disingkat PPW. Apabila PP + PPW ≥0, maka pertumbuhan sektor perekonomian tersebut termasuk ke dalam kelompok progresif (maju), sedangkan apabila PP + PPW > 0, maka pertumbuhan sektor perekonomian tersebut termasuk lamban.

Ketiga komponen pertumbuhan tersebut secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut: Andaikan dalam suatu negara terdapat m

daerah/wilayah/provinsi (j = 1, 2, 3, ..., m) dan n sektor ekonomi (i = 1, 2, 3, ..., n)

maka perubahan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Δ Yij = PNij + PPij + PPWij ... 1 atau secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut:

Y’ij – Yij = ΔYij = Yij (Ri – 1) + Yij (Ri – Ra) + Yij (ri – Ri) ... 2 dimana:

ΔYij = perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor i pada wilayah ke j.

Yij = PDRB dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis. Y’ij = PDRB dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis.

Yi. =

∑

= m j ij Y 1' = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.

Y’i. =

∑

= m j ij Y 1' = PDRB provinsi dari sekotr i pada tahun akhir analisis.

Y.. =

∑

= n i 1∑

= m j Yij 1= PDRB total provinsi pada tahun dasar analisis.

Y’.. =

∑

= n i 1∑

= m j ij Y 1' = PDRB total provinsi tahun akhir analisis.

ri = Y’ij/Yij ... 3 Ri = Y’i./Yi. ... ... 4 Ra =Y’../Y.. .. ... ... 5

(ri – 1) = persentase perubahan PDRB pada sektor i provinsi j.

(Ri − 1) = PNij = persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional.

(Ri − Ra) = PPij = persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional.

11 (ri − Ri) = PPWij = persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah.

Berdasarkan penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah, yaitu komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah atau sektor dalam suatu wilayah. Jumlah antara dua komponen tersebut disebut pergeseran bersih (PB), yang dinyatakan sebagai berikut:

PBij = PPij + PPWij PB.j = PP.j + PPW.j dimana:

PBij = pergeseran bersih sektor i pada wilayah j PB.j = pergeseran bersih wilayah j

Apabila PBij = 0, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sedangkan apabila PBij < 0, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk lamban. Begitu juga apabila PB.j > 0, maka pertumbuhan wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok progresif, sedangkan apabila PB.j < 0, maka pertumbuhan wilayah tersebut termasuk lamban.

3.4.3. Tahap Perumusan Strategi 3.4.3.1. Analisis Matriks SWOT

Perubahan memberikan tingkat persaingan yang tinggi, terutama pada saat adanya kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus bisa menyusun suatu strategi untuk mengantisipasi bentuk-bentuk perubahan yang ada sehingga pemerintah daerah mampu bertahan menghadapi persaingan yang tinggi tersebut.

Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Analisis SWOT merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Rangkuti (2005) mendefenisikan SWOT sebagai singkatan dari kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (weakneses) intern suatu daerah serta peluang

(oppurtunities) dan ancaman (Threates) dalam lingkungan yang dihadapi daerah.

Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasikan faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kesesuaian paling baik diantara berbagai alternatif strategi yang ada. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Faktor-faktor strategis eksternal dan internal merupakan pembentukan matriks SWOT (David, 2004). Matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang penting untuk membantu pemerintah dalam hal ini stake holders mengembangkan empat tipe strategi.

1. Analisa SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT terdiri dari sembilan sel, yaitu empat sel faktor (S, W, O, dan T), empat sel alternatif strategi dan satu sel kosong, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.

13 Tabel 3. Matriks SWOT

Strenght (S) Daftar Kekuatan 1... 2... 3... Weakness (W) Daftar Kelemahan 1... 2... 3... Oppurtunities (O) Daftar Peluang 1... 2... 3... Strategi SO

Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Strategi WO

Buat strategi disini yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan Threats (T) Daftar Ancaman 1... 2... 3... Strategi ST

Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

Strategi WT

Buat strategi disini yang meminimalkan

kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber : David (2004)

Terdapat delapan tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu : 1. Tentukan faktor-faktor peluang eksternal daerah.

2. Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal daerah. 3. Tentukan faktor-faktor kekuatan internal daerah. 4. Tentukan faktor-faktor kelemahan internal daerah.

5. Sesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi SO.

6. Sesuaikan kelemahan dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi WO.

7. Sesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi ST.

8. Sesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi WT.

3.4.3.2. Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Faktor Strategis Internal Faktor Strategis

Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan metode analisis data

yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi pembangunan kawasan Kabupaten Karimun. AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel, ditujukan untuk membuat model permasalahan yang tidak terstruktur dan sering digunakan untuk memecahkan masalah yang memerlukan pendapat (Saaty, 1993)

Terdapat tiga prinsip dalam metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dengan analisis logika eksplisit (Saaty,1993) yaitu:

1. Prinsip Menyusun Hierarki

Dalam menyusun hierarki, organisasi atau lembaga pemerintah berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan realitas secara hierarki. Untuk memperoleh pengetahuan secara rinci, realitas yang kompleks disusun ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya dan kemudian bagian ini dimasukkan ke dalam bagiannya lagi dan seterusnya secara hierarki. Dengan kata lain persoalan yang kompleks dipecahkan menjadi unsur-unsur yang terpisah.

2. Prinsip Menetapkan Prioritas

Penetapan Prioritas yang dimaksudkan adalah peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya.

3. Prinsip Konsistensi Logis

Konsistensi logis adalah menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis.

Sedangkan kerangka kerja AHP terdiri dari delapan langkah utama (Saaty, 1993). Penjelasan dari tiap langkah adalah sebagai berikut:

15 Hal yang perlu dicermati pada langkah ini adalah penguasaan terhadap masalah yang diteliti. Karena hal ini akan memiliki penguasaan terhadap pembentukan struktur hierarki analisis. Fokus yang harus diperhatikan adalah pemilihan tujuan, kriteria dan elemen-elemen yang menyusun hierarki.

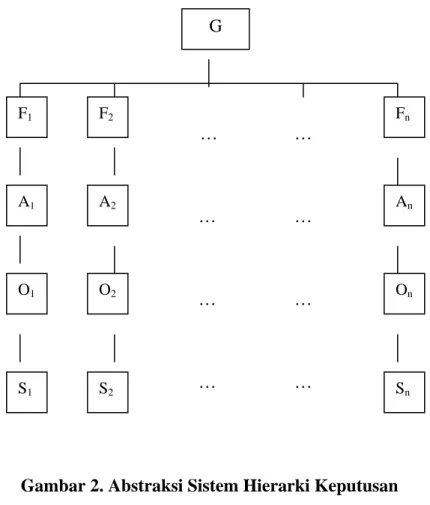

2. Membuat struktur hierarki dari sudut pandang manajemen secara menyeluruh. Penyusunan hierarki hanya ada satu elemen yaitu fokus sasaran yang sifatnya luas. Sedangkan dibawahnya dapat terdiri dari beberapa kelompok elemen homogen yang dapat dibandingkan dengan kelompok elemen yang berada pada tingkat sebelumnya. Tingkat 1 Tingkat 2 … … Tingkat 3 … … Tingkat 4 … … Tingkat 5 … …

Gambar 2. Abstraksi Sistem Hierarki Keputusan

3. Menyusun matriks banding berpasangan. G F1 A1 O1 S1 F2 A2 O2 S2 Sn On An Fn

Penyusunan matriks ini merupakan dasar untuk melakukan pembandingan berpasangan antar elemen terkait yang ada pada hierarki di bawahnya. Pembandingan pertama dilakukan pada elemen tingkat kedua pada hierarki terhadap fokus yang ada di puncak hierarki.

4. Mengumpulkan semua pertimbangan yang diperlukan dari hasil perbandingan berpasangan antar elemen pada langkah ketiga.

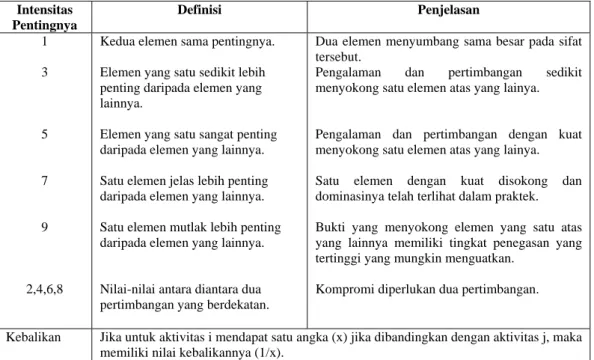

Pertimbangan yang dilakukan disusun berdasarkan matriks berpasangan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan tiap elemen pada kolom ke-i dengan elemen pada baris ke-j untuk mendapatkan nilai dominasi antara satu elemen terhadap elemen pada suatu tingkat di atasnya. Pengisian matriks banding berpasangan menggunakan skala banding berpasangan seperti berikut :

Tabel 4. Nilai Skala Banding Berpasangan

Intensitas Pentingnya Definisi Penjelasan 1 3 5 7 9 2,4,6,8

Kedua elemen sama pentingnya. Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya.

Elemen yang satu sangat penting daripada elemen yang lainnya. Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen yang lainnya. Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya.

Nilai-nilai antara diantara dua pertimbangan yang berdekatan.

Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat tersebut.

Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainya.

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas yang lainya.

Satu elemen dengan kuat disokong dan dominasinya telah terlihat dalam praktek.

Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lainnya memiliki tingkat penegasan yang tertinggi yang mungkin menguatkan.

Kompromi diperlukan dua pertimbangan.

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka (x) jika dibandingkan dengan aktivitas j, maka memiliki nilai kebalikannya (1/x).

17 5. Memasukkan nilai-nilai kebalikannya beserta bilangan sepanjang diagonal

utama.

Angka 1 sampai 9 digunakan bila Fi lebih mempengaruhi atau mendominasi sifat fokus puncak hierarki dibandingkan dengan Fj, maka digunakan angka kebalikan.

6. Melaksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hierarki tersebut. Pembandingan dilanjutkan untuk semua elemen pada setiap tingkat keputusan yang terdapat pada hierarki, berkenaan dengan kriteria elemen di atas.

7. Mensintesis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor-vektor prioritas. Menggunakan komposisi secara hierarki untuk membobotkan vektor-vektor prioritas dengan bobot kriteria-kriteria dan menjumlahkan semua nilai prioritas terbobot yang bersangkutan dengan nilai prioritas dari tingkat bawah berikutnya dan seterusnya.

Pengolahan matriks pendapat terdiri dari dua tahap, yaitu pengolahan horizontal dan pengolahan vertikal.

Pengolahan horizontal terdiri dua bagian yaitu penentuan vektor prioritas (eigen vektor), uji konsistensi dan revisi pendapat bila dibutuhkan yakni jika rasio

inkonsistensinya masih tinggi. a. Penentuan Vektor Prioritas

Langkah-langkah yang dilakukan pada penentuan vektor prioritas adalah sebagai berikut:

• Menjumlahkan setiap elemen dalam masing-masing kolom Matriks Banding Berpasangan yang terisi untuk mendapatkan vektor baris Vi.

• Matriks Banding Berpasangan yang ada dinormalisasi dengan cara membagi setiap elemen matrik pada kolom dengan elemen vekor baris Vi pada kolom yang sama, sehingga akan diperoleh matriks baru yang telah dinormalisasi Nij.

• Elemen-elemen matriks normalisasi Nij yang berada dalam satu baris dijumlahkan, lalu diperoleh kolom vektor Dj.

• Matrik masing-masing elemen pada vektor kolom ke Dj dengan jumlah baris Matrik Banding atau jumlah kolomnya untuk memperoleh eigen vektor Ei bagi setiap komponen yang dibandingkan dalam Matriks

Berpasangan tersebut.

• Pengolahan Matriks Banding Berpasangan hingga langkah ini memberikan hasil bahwa vektor bagi Ai adalah e1 hingga seterusnya An adalah en . b. Uji Konsistensi

Rasio konsistensi suatu Matriks Banding Berpasangan dapat didapatkan dengan lebih dahulu mencari nilai eigen value (λ maks) serta menentukan

indeks rasio konsistensinya. • Penentuan Eign Value

VA = a xVP n j ij

∑

=1 VB = i Ai VP V λ maks =∑

= n i Bi n V x 1 119 CI = 1 − − n n Xmaks

• Perhitungan Consistency Ratio (CR) CR =

RI CI

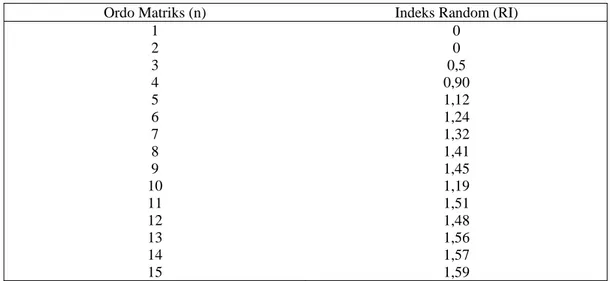

Consistency Ratio (CR) diperoleh dengan membagi CI dengan suatu

Indeks Random (RI) tertentu. Indeks ini menyatakan rata-rata konsistensi dari suatu matriks pembandingan acak berukuran n (n = ordo matriks) yang diperoleh dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory. Hasil eksperimen

menunjukkan bahwa semakin besar ordo matriks pembandingan maka semakin tinggi pula tingkat konsistensinya yang ditunjukkan oleh nilai RI yang semakin besar. Nilai CR yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan CR merupakan tolak ukur bagi konsisten atau tidaknya suatu hasil perbandingan berpasangan dalam suatu matriks pendapat (Saaty, 1993).

Tabel 5. Daftar Nilai Random Indeks

Ordo Matriks (n) Indeks Random (RI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0,5 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,19 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 Sumber: Saaty (1993)

Tujuan pengolahan vertikal adalah mendapatkan suatu prioritas pengaruh setiap elemen pada level tertentu dalam suatu hierarki terhadap fokus atau tujuan utamanya. Hasil akhir pengolahan vertikal adalah mendapatkan suatu bobot prioritas setiap elemen pada level terakhir dalam suatu hierarki terhadap sasarannya. Prioritas-prioritas yang diperoleh dalam penglohan horizontal sebelumya disebut sebagai prioritas lokal, karena hanya berkenaan dengan sebuah kriteria pembanding yang merupakan elemen-elemen level atasnya. Apabila Xij didefinisikan sebagai nilai prioritas pengeruh elemen ke-j pada level ke-i dari suatu hierarki terhadap fokusnya, maka diformulasikan sebagai berikut:

Cvij =

∑

(CHij(t,i−1)xVWt(i−1) Keterangan:Cvij : nilai prioritas pengaruh elemen ke-j pada tingkat hierarki keputusan ke-i terhadap fokus.

Chij(t,i-1) : nilai prioritas pengaruh ke-j pada tingkat hierarki ke-i terhadap elemen ke-t pada tingkat hierarki di atasnya (i-1) yang diperoleh dari hasil pengolahan horizontal.

VWt(i-1) : nilai prioritas pengaruh ke-t pada tingkat hierarki ke-(i-1) terhadap fokus atau sasaran uatama yang didapatkan dari hasil pengolahan vertikal.

i, j, t : 1, 2, 3,..., n

8. Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hierarki.

Pada pengisian judgment pada tahap MPB (Matriks Perbandingan

Berpasangan) terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lainnya sehingga diperlukan uji