i

PERBEDAAN TINGKAT EMPATI ANTARA PEMAIN TEATER DAN BUKAN PEMAIN TEATER

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh: Nenis Susianti NIM: 079114061

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

iv MOTTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,

untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29 : 11)

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;

Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;

Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

v

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi kekuatan dalam hidupku,

Bapak & Ibu yang selalu mendorong dan menjadi motivasi dalam pembuatan tugas akhir ini,

Kakakku, Sahabat-sahabatku,

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Juni 2012

Penulis,

vii

PERBEDAAN TINGKAT EMPATI ANTARA PEMAIN TEATER DAN BUKAN PEMAIN TEATER

Nenis Susianti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat empati antara pemain teater dan bukan pemain teater. Hipotesis yang diajukan adalah tingkat empati pemain teater lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater. Subjek penelitian ini adalah 120 orang yang terdiri dari 60 mahasiswa jurusan teater dan 60 mahasiswa jurusan non teater. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala empati. Reliabilitas skala empati diuji dengan menggunakan metode koefisien reliabilitas Alpha Cronbach dan diperoleh hasil 0,867 dari 26 item dengan rentang korelasi item total antara 0,249 sampai dengan 0,629. Data dianalisis dengan menggunakan independent sample t-test. Hasil analisis data menghasilkan nilai t sebesar 3,043 (p<0,05). Artinya pemain teater memiliki tingkat empati yang lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater. Pada uji beda tiap aspek dihasilkan nilai t=1.899 (p<0,05) pada aspek fantasy, nilai t=5.007 (p<0,05) pada aspek perspective taking, nilai t=1.855 (p<0,05) pada aspek empathic concern, dan nilai t=1.384 (p>0,05) pada aspek personal distress. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat empati antara pemain teater dan bukan pemain teater terletak pada aspek fantasy, perspective taking, dan empathic concern.

viii

THE DIFFERENCE OF EMPATHY DEGREE BETWEEN THEATRE ACTORS AND NON-THEATRE ACTORS

Nenis Susianti

ABSTRACT

This research is aimed to seek for the difference of empathy degree between theatre actors and non-theatre actors. The hypothesis proposed is that the empathy degree between theater actors is higher than that of non-theater actors. Subject of this research is 120 people, which consists of 60 university students majoring theater studies and 60 university students majoring non-theater studies. Empathy scale is used as the data collection in this research. The realibility of the empathy scale is verified by using reliability coefficient method Alpha Cronbach and the result found is 0,867 from 26 item with total item correlation ranges from 0,249 to 0,629. Data is analyzed using independent sample t-test. The result found is t equals 3,043 (p<0,05). It means that theater actors have empathy degree which is higher than that of non-theater actors. In each aspect differences verification, it is resulted that t=1.899 (p<0,05) on the fantasy aspect, t=5.007 (p<0,05) on the perspective taking aspect, t=1.855 (p<0,05) on the emphatic concern aspect, and t=1.384 (p>0,05) on the personal distress aspect. Those values show that the difference of empathy degree between theater actors and non-theater actors is based on the fantasy, perspective taking, and empathic concern aspects.

ix

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Nenis Susianti NIM : 079114061

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perbedaan Tingkat Empati Antara Pemain Teater dan Bukan Pemain Teater”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta hak untuk menyimpan dan mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa harus meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan,

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME yang sudah memberikan kasih setianya sampai pada saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Tingkat Empati Antara Pemain Teater dan Bukan Pemain Teater”.

Penulis juga menyadari banyak pihak yang telah berperan serta baik dalam memberikan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan, dan akal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak V. Didik Suryo Hartoko, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dengan penuh kesabaran dari awal sampai akhir dalam pembuatan skripsi ini.

3. Dr. Christina Siwi Handayani selaku dekan yang sudah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

4. M. M. Nimas E. S., S.Psi., Psi., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi.

xi

6. Bapak Widodo dan Ibu Yulia yang sudah memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.

7. Kakakku Rama yang terkadang mau bertukar pikiran selama proses pembuatan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku Ita, Anggi, Oppie, Ina, Erin, Nyak, Bundo, Nenek, Stella, Katie, Gallo, Ringgo, Intan yang saling memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Pacarku Jonathan si Onta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.

10.Teman-teman ISI Jurusan Teater Mas Sammy, Mas Zain, Mbak Titis, Krisna, dan para responden yang sudah ikut berpartisipasi membantu penyebaran dan mengisi skala penelitian.

11.Iren (S.Ing), Ida (S.Ing), dan Satria (S. Ing) terima kasih sudah menjadi translator.

Penulis menyadari juga bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. AMIN.

Yogyakarta, 28 Juni 2012

xii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN MOTTO ...iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...vi

ABSTRAK ... vii

ABSTRACT ... viii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ...xvii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 5

BAB II. LANDASAN TEORI ... 7

xiii

1. Definisi... 7

2. Aspek Empati ... 8

3. Proses Pembentukan Empati ... 12

4. Faktor yang Mempengaruhi Empati ... 14

B. Teater ... 17

1. Pengertian Teater ... 17

2. Proses Latihan Teater ... 18

C. Mahasiswa ... 21

D. Empati pada Latihan Teater ... 22

E. Hipotesis ... 28

BAB III. METODE PENELITIAN ... 29

A. Jenis Penelitian ... 29

B. Identifikasi Variabel Penelitian ... 29

C. Definisi Operasional ... 29

D. Subjek Penelitian ... 31

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data ... 32

F. Kredibilitas Alat Ukur ... 33

1. Validitas ... 33

2. Seleksi Item ... 34

3. Reliabilitas ... 37

G. Metode Analisis Data ... 38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 39

xiv

B. Deskripsi Hasil Penelitian ... 39

1. Deskripsi Subjek Penelitian ... 39

C. Hasil Penelitian ... 41

1. Deskripsi Data Penelitian ... 41

2. Uji Asumsi ... 42

a . Uji Normalitas ... 42

b. Uji Homogenitas ... 43

3. Uji Hipotesis ... 44

D. Pembahasan ... 46

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

A. Kesimpulan ... 52

B. Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 55

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Empati Secara Alami pada Anak-anak ... 12

Tabel 2. Blue Print Skala Empati ... 32

Tabel 3. Distribusi Item Skala Empati ... 33

Tabel 4. Penyebaran Item yang Sahih dan yang Gugur pada Skala Empati ... 36

Tabel 5. Blue Print Skala Empati Setelah Seleksi Item ... 38

Tabel 6. Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin ... 40

Tabel 7. Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Usia ... 40

Tabel 8. Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Semester ... 40

Tabel 9. Mean Empiris dan Mean Teoritis ... 42

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas ... 43

Tabel 11. Hasil Uji Homogenitas ... 43

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis ... 44

xvi

DAFTAR GAMBAR

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Skala Penelitian ... 60

Lampiran B Uji Reliabilitas ... 68

Lampiran C Uji Normalitas ... 76

Lampiran D Uji Homogenitas ... 78

Lampiran E Hasil Uji-T ... 80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Individu perlu merasakan apa yang dialami oleh orang lain ketika berinteraksi sosial. Hal ini dapat mendorong terbentuknya suatu hubungan sosial yang baik dalam pergaulan. Shapiro (1997) mengatakan bahwa individu yang bersikap empati memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain. Pernyataan Shapiro tersebut didukung penelitian Suneni (2006) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi empati yang dimiliki individu, semakin tinggi pula kemampuan interaksi sosialnya dengan orang lain.

Di sisi lain, individu yang kurang memiliki kemampuan empati dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat (Goleman, 2007). Rendahnya empati dapat berdampak secara eksternal maupun internal. Contohnya, pada hasil penelitian Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) tentang rendahnya empati para calon dokter Indonesia. Hampir 60 % mahasiswa fakultas kedokteran tahun pertama tidak layak menjadi dokter karena tidak memiliki kemampuan empati (Jena, 2012). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa secara eksternal, mahasiswa tidak memiliki kepekaan manusiawi seperti empati, simpati, solidaritas, dan semacamnya. Konsekuensinya dokter yang dihasilkan hanya memperhatikan aspek teknis dalam mendiagnosa dan menyembuhkan tanpa rasa kemanusiaan (Jena,

2

2012). Menurut Satria (dalam Anna, 2012) kurangnya empati tidak hanya pada mahasiswa kedokteran saja tapi juga mayoritas mahasiswa masa kini. Nurdin (2011) menambahkan bahwa mahasiswa dapat saling mencaci maki, menyerang satu sama lain, dan juga seringkali menjadi pemicu konflik dengan masyarakat. Individu kini cenderung mementingkan diri sendiri dan melupakan kondisi di masyarakat (Wahyuningrum, 2008).

Selain berdampak secara eksternal terhadap orang lain, kurangmya empati juga dapat berdampak secara internal. Menurut Prihartanti (2004), keberadaan empati pada individu terlihat pada tujuan hidupnya seperti berbuat baik, membahagiakan orang lain, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Menurut Suryomentaram (dalam Prihartanti, 2004) tujuan hidup seperti itu hanya dimiliki oleh individu yang memahami bahwa masyarakat adalah diri sendiri, maka sikap yang kurang memiliki empati seperti mengganggu orang lain juga berarti mengganggu masyarakat dan dapat pula mengganggu dirinya sendiri.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya individu memiliki empati. Bertens (2001) mengatakan bahwa permasalahan dalam masyarakat dapat dihindari, jika individu memiliki sikap empati terhadap orang lain. Individu yang memiliki empati dapat memposisikan dirinya sebagai orang lain, sehingga tahu apa yang sebaiknya dilakukan kepada orang lain.

3

dilahirkan dengan kapasitas biologis dan kognitif untuk merasakan empati, tetapi pengalaman spesifik akan menentukan potensi bawaan tersebut dapat berkembang atau tidak.

Individu dapat memperoleh pengalaman spesifik dari lingkungan sekolah, seperti melalui pendidikan atau pelatihan yang dipelajari. Melalui pelatihan individu dapat mempunyai banyak pengalaman yang mempengaruhi perkembangan empati. Hal itu terlihat pada penelitian Lestarianie (2005) yang menunjukkan adanya perbedaan empati yang signifikan antara siswa sekolah menengah kejuruan musik dengan siswa sekolah menengah umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah kejuruan musik memiliki empati yang lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah umum. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa latihan musik dapat memberikan peranan dalam perkembangan empati individu.

4

Individu yang mengalami suatu pengalaman dan berakting akan memungkinkan untuk meningkatkan empati (Smeijsters dan Cleven, 2006).

Pemain teater dapat mengalami pengalaman yang sama dengan orang lain, yaitu dengan cara mempertanyakan situasi mental dirinya ketika dihadapkan pada masalah yang sama dengan tokoh yang diperankan, seperti apakah yang akan dilakukan atau bagaimanakah perasaan yang dirasakannya. Hal ini akan menjadikan pemain teater berempati dengan tokoh yang diperankan. Kreitler dan Kreitler (dalam Strongman, 2003) juga menyatakan bahwa seni peran melibatkan empati.

Berdasarkan penjabaran di atas muncul pertanyaan apakah pembiasaan latihan teater dapat meningkatkan kemampuan empati individu. Pada penelitian sebelumnya, Reilly, Trial, Piver, dan Schaff (2012) mencoba melihat persepsi seseorang mengenai penggunaan teater dalam meningkatkan empati. Metode yang digunakan oleh Reilly, dkk (2012) adalah workshop. Pada workshop tersebut dilakukan serangkaian kegiatan teater. Pada akhir kegiatan pihak aktor, fakultas dan mahasiswa diminta untuk mengisi kuisioner mengenai kegiatan teater yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Fakultas Kedokteran dan aktor mempunyai persepsi positif mengenai kegiatan teater. Menurut pihak Fakultas Kedokteran dan aktor kegiatan teater dapat digunakan untuk meningkatkan empati, namun mahasiswa menunjukkan persepsi yang berbeda.

5

kali ini ingin mengukur tingkat empati individu, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menyumbang informasi lain mengenai empati pada latihan teater. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti peranan latihan teater terhadap tingkat empati dengan melihat ada tidaknya perbedaan tingkat empati antara pemain teater dan bukan pemain teater.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat empati antara pemain teater dan bukan pemain teater ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat empati antara pemain teater dan bukan pemain teater.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai proses empati yang terdapat pada latihan teater.

2. Manfaat praktis

6

mahasiswa dapat mencoba mengikuti kegiatan teater untuk melatih kemampuan empatinya.

7 BAB II

LANDASAN TEORI

A. Empati 1. Definisi

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan mempertimbangkannya dahulu sebelum bertindak (Cavner, 2008). Cormier, Nurius dan Osborn (2009) juga menggambarkan empati sebagai kemampuan untuk memahami orang-orang dari sudut pandang mereka bukan dari sudut pandangnya sendiri.

Menurut APA Dictionary of Psychology (2006 : 327), empati diartikan:

”Understanding a person from his or her frame of reference rather than one’s own, so that one vicariously experiences the person’s feeling, perceptions, and thoughts. Empathy does not, of it self, entail motivation to be assistance, although it may turn into sympathy or personal disstress,

which may result in action”.

8

Corey (dalam Gunarsa, 2003) menggunakan istilah “empathic

understanding”, yaitu kemampuan untuk memasuki dunia pribadi orang lain, namun tidak kehilangan perasaan atau identitasnya sendiri sehingga individu masih bisa mengambil jarak untuk bertindak.

Davis (1980) mendefinisikan empati sebagai reaksi terhadap pengalaman orang lain yang teramati dan terdiri dari dua respon yang meliputi kognitif, reaksi intelektual (suatu kemampuan untuk memahami perspektif orang lain) dan reaksi emosional.

Berdasarkan penjabaran definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa empati merupakan reaksi terhadap pengalaman orang lain yang teramati dan terbagi dalam dua klasifikasi besar respon yaitu kognitif, reaksi intelektual (suatu kemampuan untuk memahami perspektif orang lain) dan reaksi emosional individu yang dipicu oleh situasi emosional orang lain yang menyebabkan individu merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga individu dapat melakukan suatu tindakan yang dapat berupa simpati maupun personal distress, namun individu tetap dapat mengambil jarak untuk bertindak.

2. Aspek Empati

9

Dadds, dkk (2009), komponen afektif mengacu pada respon afektif yang sesuai terhadap situasi yang dialami orang lain. Respon afektif itu bisa berupa merasakan stres sebagai respon atas stres yang dialami orang lain, selain itu individu juga dapat merasakan simpatik terhadap penderitaan orang lain dan mengekspresikan kepeduliannya kepada orang lain. Secara kognitif, orang yang berempati memahami apa yang dirasakan orang lain dan mengapa (Azar dalam Baron & Byrne, 2005). Komponen kognitif meliputi kemampuan melihat keadaan psikologis dalam diri orang lain atau disebut sebagai perspective taking (Santrock, 2003). Mengambil perspektif (perspective taking) merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (Baron & Byrne, 2005). Salah satu tipe dalam perspective taking yaitu mengambil perspektif dengan melibatkan fantasi yang menyebabkan individu dapat merasa empati terhadap karakter fiktif.

Berdasarkan uraian di atas, komponen afektif dan kognitif yang dikemukakan oleh Shapiro terdapat pula pada aspek empati Davis. Davis (1980) menyatakan aspek-aspek empati sebagai berikut :

a. Perspective taking

Perspective taking adalah pengambilan sudut pandang orang

10

menyatakan bahwa perspective taking berhubungan dengan reaksi emosional dan perilaku menolong pada orang lain.

Ada tiga tipe yang berbeda dari pengambilan perspektif, yaitu mengambil perspektif “membayangkan orang lain”, mengambil perspektif “membayangkan diri”, dan mengambil perspektif dengan melibatkan fantasi yang menyebabkan seseorang merasa empati terhadap karakter fiktif. Akibatnya, terjadi reaksi emosional terhadap kegembiraan, kesedihan, dan ketakutan yang dialami oleh suatu tokoh dalam sebuah buku, film, atau program televisi (Baron & Byrne, 2005).

b. Fantasy

Fantasy adalah kecenderungan individu untuk memindahkan

diri secara imajinatif ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter khayalan yang terdapat dalam film, buku, maupun permainan. Fantasy merupakan salah satu tipe dari pengambilan perspektif

11 c. Empathic concern

Empathic concern adalah perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang tertimpa kemalangan. Empathic concern merupakan unsur afektif empati yang lebih mengarah pada apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap keadaan orang lain, termasuk pula didalamnya keadaan simpati dan perhatian penuh terhadap orang lain. Empathic concern berfokus pada simpati terhadap kesulitan orang lain dan motivasi untuk mengurangi kesulitan tersebut.

d. Personal distress

Personal distress adalah perasaan cemas dan gelisah ketika melihat orang lain mengalami kemalangan. Individu dapat merasakan tekanan emosional yang dirasakan oleh orang lain. Berbeda dengan empathic concern, aspek personal distress berfokus pada kepedulian terhadap ketidaknyamanan diri sendiri dalam menghadapi kesulitan orang lain, sehingga muncul motivasi untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

12

komponen afektif dan kognitif, sehingga sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan.

3. Proses Pembentukan Empati

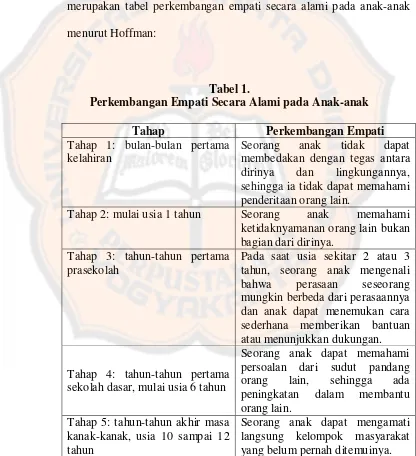

Hoffman (dalam Borba, 2008) meyakini bahwa anak-anak mengembangkan empati mereka dalam beberapa tahapan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan empati secara alami pada anak-anak menurut Hoffman:

Tabel 1.

Perkembangan Empati Secara Alami pada Anak-anak

Tahap Perkembangan Empati

Tahap 1: bulan-bulan pertama kelahiran

Seorang anak tidak dapat membedakan dengan tegas antara dirinya dan lingkungannya, sehingga ia tidak dapat memahami penderitaan orang lain.

Tahap 2: mulai usia 1 tahun Seorang anak memahami ketidaknyamanan orang lain bukan bagian dari dirinya.

Tahap 3: tahun-tahun pertama prasekolah

Pada saat usia sekitar 2 atau 3 tahun, seorang anak mengenali bahwa perasaan seseorang mungkin berbeda dari perasaannya dan anak dapat menemukan cara sederhana memberikan bantuan atau menunjukkan dukungan. Tahap 4: tahun-tahun pertama

sekolah dasar, mulai usia 6 tahun

Seorang anak dapat memahami persoalan dari sudut pandang orang lain, sehingga ada peningkatan dalam membantu orang lain.

Tahap 5: tahun-tahun akhir masa kanak-kanak, usia 10 sampai 12 tahun

13

Hoffman (dalam Goleman, 2007) melihat bahwa ada proses alamiah empati sejak bayi dan masa-masa selanjutnya. Beberapa bulan setelah dilahirkan, bayi memberi reaksi akan adanya gangguan terhadap orang-orang di sekitarnya seolah-olah gangguan itu ditujukan padanya. Anak-anak akan merasakan sakit pada dirinya sendiri ketika melihat anak lain terjatuh dan menangis.

Pada usia kurang lebih satu tahun, anak-anak mulai menyadari bahwa kemalangan orang lain bukan merupakan kemalangannya sendiri, meskipun mereka masih bingung bagaimana cara untuk mengatasinya. Pada umur sekitar dua setengah tahun, anak-anak menyadari bahwa kepedihan orang lain juga bukan merupakan kepedihan mereka sendiri, tetapi pada usia ini mereka lebih pandai dalam memberikan penghiburan (Goleman, 2007).

Shapiro (1997) mengungkapkan bahwa anak-anak pada usia enam tahun memulai tahapan empati kognitif, yaitu kemampuan untuk memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemampuan ini memungkinkan seorang anak dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mendekati teman yang sedang sedih atau membiarkannya sendirian.

14

kepedulian kepada orang yang kurang beruntung dibanding mereka (Shapiro, 1997). Anak-anak dapat merasakan kesengsaraan suatu golongan, seperti kaum miskin, kaum tertindas atau orang-orang yang terkucil dari masyarakat. Pemahaman itu, pada masa remaja dapat mendorong keyakinan moral yang berpusat pada kemauan untuk meringankan ketidakberuntungan dan ketidakadilan (Goleman, 2007).

4. Faktor yang Mempengaruhi Empati

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan empati individu yaitu:

a. Pengaruh genetis

Penelitian Knafo, dkk (2008) menemukan bahwa tingkat empati dan prososial anak-anak meningkat dari umur 14 sampai 36 bulan. Efek genetis meningkat seiring dengan usia anak. Efek genetis berkontribusi pada perubahan dan kesinambungan empati pada anak-anak.

b. Pengalaman spesifik yang dialami individu

15

terhambat perkembangannya. Pengalaman spesifik bisa didapat melalui:

1) Lingkungan keluarga

Menurut Coles (dalam Baron & Byrne, 2005) anak-anak belajar dengan mengobservasi apa yang dilakukan dan dikatakan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Coles menekankan pentingnya ibu dan ayah untuk membentuk perilaku-perilaku prososial dan menjadi model yang bisa ditiru oleh anak-anak. Contoh lain pengalaman spesifik dalam keluarga yang dapat meningkatkan perkembangan empati adalah kehangatan ibu. Carlo (dalam Baron & Byrne, 2005) menyampaikan bahwa anak-anak yang berkarakter simpatik biasanya berasal dari lingkungan yang hangat dan suportif. 2) Lingkungan pendidikan

16

Individu juga mendapatkan berbagai pendidikan atau pelatihan yang dapat meningkatkan empati, seperti pelatihan teater. Reilly, dkk (2012) melakukan workshop dengan menggunakan teater sebagai metode inovatif untuk mendorong empati mahasiswa kedokteran. Pada workshop tersebut dilakukan serangkaian kegiatan teater dan diakhir kegiatan pihak aktor, fakultas dan mahasiswa diminta untuk mengisi kuisioner mengenai kegiatan teater yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa pihak Fakultas Kedokteran dan aktor mempunyai persepsi positif bahwa penggunaan teater dapat menjadi metode yang inovatif untuk meningkatkan empati. c. Perbedaan jenis kelamin

Wanita biasanya mengekspresikan tingkat empati yang lebih tinggi daripada pria, hal ini disebabkan baik oleh perbedaan genetis atau perbedaan pengalaman sosialisasi (Trobst, Collins, & Embree dalam Baron & Byrne, 2005). Goleman (2007) menunjukkan bahwa pada umumnya wanita lebih baik daripada pria dalam hal empati seperti penyesuaian diri secara emosional, lebih populer, lebih mudah bergaul, dan lebih peka.

d. Faktor kemiripan terhadap objek empati

17

maupun karakteristik. Manusia paling empati pada manusia lain yang mirip dengan diri sendiri (Baron & Byrne, 2005)

B. Teater

1. Pengertian Teater

Teater merupakan kesatuan dari berbagai disiplin seni yang melibatkan berbagai macam keahlian dan keterampilan. Seni teater menggabungkan unsur-unsur audio, visual, dan kinestetik (gerak) yang meliputi bunyi, suara, musik, gerak serta seni rupa. Seni teater merupakan suatu kesatuan seni yang diciptakan oleh penulis lakon, sutradara, pemain (pemeran), penata artistik, pekerja teknik, dan diproduksi oleh sekelompok orang produksi (Santosa, 2008).

Aryani (2010) juga mengungkapkan pengertian teater sebagai suatu komunitas sekelompok orang yang beraktivitas dalam bidang seni sastra (drama) yang merupakan satu kesatuan utuh antara manusia (pemeran) sebagai media utama dengan sebagian atau keseluruhan unsur-unsur penunjangnya berupa gerak, unsur suara, serta unsur rupa.

18

pekerja teknik, dan diproduksi oleh sekelompok orang produksi dengan menggabungkan unsur-unsur bunyi, suara, musik, gerak serta seni rupa.

2. Proses Latihan Teater

Wiyanto (2002) mengungkapkan bahwa karya seni teater diciptakan oleh pemain teater sendiri melalui tubuhnya, suaranya, dan jiwanya sendiri, maka pemain teater perlu melatih dirinya dengan giat. Latihan dan pengalaman akan membuat matang seorang pemain teater.

Seorang pemain teater yang baik mampu menjelmakan sosok tokoh yang diperankan. Berdasarkan hal itu, pemain teater harus mampu menguasai berbagai hal, salah satunya adalah teknik bermain drama. Richard Boleslavsky (Harymawan, 1988) memberikan beberapa ajaran teknik pemeranan, yaitu :

a. Konsentrasi

19

baik apabila konsentrasi pemain teater kuat dan tidak terpengaruh oleh penonton. Stanislavsky (1980) mengatakan bahwa pusat perhatian pemain teater bukan pada penonton, tetapi pada lakon yang dibawakan.

b. Ingatan emosi

Pada latihan ingatan emosi, pemain teater menghayati suasana emosi peran secara wajar dan nyata, seperti suasana sedih dan gembira dihayati dengan tidak over acting atau berlebihan. Pemain teater dapat menghayati emosi dengan baik perlu berlatih untuk mengingat-ingat segala emosi yang ada pada masa lalunya. Stanislavsky (1980) menambahkan bahwa latihan ini bisa juga dilakukan dengan mengingat kembali kejadian sepanjang hari termasuk hal-hal kecil yang dialami. Sitorus (2003) mengatakan bahwa otak manusia sering merekam peristiwa-peristiwa yang sangat emosional. Rekaman ini disimpan dalam pikirannya dan dipergunakan jika muncul peristiwa emosional yang serupa.

c. Laku dramatis

20

pengarang dengan kata-kata di dalam laku dramatisnya (Harymawan, 1988).

Doyin (2001) mengungkapkan agar pemain teater dapat mengkomunikasikan permainannya kepada penonton secara tepat, maka diperlukan pelatihan ekspresi, vokal, dan gestur yang muncul dari penghayatan terhadap suatu tokoh. Pelatihan vokal digunakan untuk memperoleh kejelasan dalam ucapan supaya dapat menjangkau seluruh penonton dalam gedung pertunjukan. Pelatihan ekspresi melatih pemain teater untuk memperlihatkan karakter dan sifat tokoh melalui emosinya, seperti marah, sedih, dan senang. Pelatihan gestur bertujuan untuk membentuk tubuh yang lentur dan mampu mengekspresikan perilaku-perilaku tokoh secara tepat.

d. Pembangunan watak

21 e. Observasi atau pengamatan

Boleslavsky (dalam Harymawan, 1988) menyatakan bahwa seorang aktor atau pemain teater merupakan seorang observator kehidupan. Pemain teater harus dapat mengamati segala yang terjadi disekitarnya, mulai dari hal yang umum sampai pada hal yang paling detail. Observasi ini akan membantu pemain teater dalam membentuk watak tokoh yang ia perankan. Pemain teater mulai dengan belajar mengamati dan memahami setiap watak, tingkah laku dan motivasi orang-orang yang dijumpainya.

f. Irama

Permainan teater harus menggunakan irama agar sebuah lakon dapat menghanyutkan penonton ke arah yang dituju. Pada teater, irama terwujud dalam bentuk tempo atau kecepatan (Doyin, 2001). Santosa (2008) mengungkapkan irama sebagai gelombang naik-turun, longgar kencangnya gerakan atau suara yang berjalan dengan teratur. Pada latihan ini pemain teater harus melatih diri perasa terhadap segala irama misalnya seperti irama musik, tarian, khotbah, dsb.

C. Mahasiswa

22

mengalami suatu peralihan dari tahap remaja ke tahap dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah orang yang telah terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.

D. Empati pada Latihan Teater

Kreitler dan Kreitler (dalam Strongman, 2003) menunjukkan dua teori dasar bagaimana empati terjadi pada seni peran. Pertama, ketika individu mencoba memahami suatu cerita, ia akan membuka atau mengingat kembali kenangan yang mirip dengan pengalaman emosional sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa empati tergantung pada kognisi dan imajinasi. Kedua, keterlibatan emosional pada seni dihasilkan melalui empati yang disebut sebagai “feeling into”. Pernyataan ini terlihat

pada kecenderungan individu untuk meniru gerakan orang lain yang menyebabkan individu mengalami pengalaman emosional yang sama dengan orang lain.

23

sekelasnya akan berlatih mengobservasi atau mengamati mahasiswa itu dengan teliti, kemudian teman-temannya akan menggambarkan apa yang mereka lihat dan menceritakan pesan apa yang ingin disampaikan melalui pose itu. Hal tersebut dimaksudkan agar individu dapat fokus satu sama lain dan menyadari bahasa tubuh orang lain dengan melihat sudut pandang orang lain.

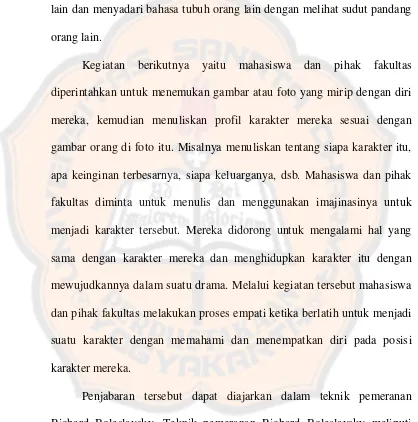

Kegiatan berikutnya yaitu mahasiswa dan pihak fakultas diperintahkan untuk menemukan gambar atau foto yang mirip dengan diri mereka, kemudian menuliskan profil karakter mereka sesuai dengan gambar orang di foto itu. Misalnya menuliskan tentang siapa karakter itu, apa keinginan terbesarnya, siapa keluarganya, dsb. Mahasiswa dan pihak fakultas diminta untuk menulis dan menggunakan imajinasinya untuk menjadi karakter tersebut. Mereka didorong untuk mengalami hal yang sama dengan karakter mereka dan menghidupkan karakter itu dengan mewujudkannya dalam suatu drama. Melalui kegiatan tersebut mahasiswa dan pihak fakultas melakukan proses empati ketika berlatih untuk menjadi suatu karakter dengan memahami dan menempatkan diri pada posisi karakter mereka.

24

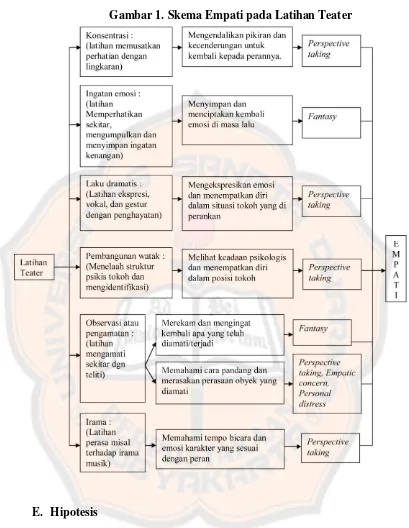

Pada latihan konsentrasi, proses empati terjadi ketika pemain teater memusatkan pikirannya pada peran yang ia mainkan. Pemain teater mengendalikan pikiran sesuai dengan watak tokoh dan berusaha agar tidak kembali pada watak dirinya sendiri. Pemain teater akan memusatkan pikiran pada peran yang ia mainkan dengan tetap membayangkan diri berada pada posisi tokoh yang diperankan. Hal ini menunjukkan pemain teater melakukan kemampuan perspective taking.

Pada latihan ingatan emosi, pemain teater harus berlatih mengingat-ingat segala emosi yang pernah terjadi pada masa lalunya. Menurut Sitorus (2003) otak manusia sering merekam peristiwa-peristiwa yang sangat emosional. Rekaman ini disimpan dalam pikirannya dan siap untuk dipergunakan jika peristiwa emosional yang serupa muncul.

Latihan ini dapat mengembangkan kemampuan empati pada aspek fantasy, dimana pemain teater menggunakan imajinasi untuk mengingat

pengalaman emosional yang serupa di masa lalunya sehingga dapat mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter khayalan. Menurut Harymawan (1988) tidak jarang pemain teater dapat benar-benar menangis sedih di atas pentas dalam suatu adegan sedih karena mengingat kembali hal-hal yang sedih di masa kecilnya.

25

kemampuan perspective taking. Pemain teater berusaha menempatkan diri pada posisi tokoh, memahami emosi tokoh sehingga dapat mengekspresikan emosi tokoh dengan vokal dan gestur yang tepat.

Latihan lain yang terdapat pada ajaran Richard Boeslavsky adalah pembangunan watak. Pada latihan ini, pemain teater melakukan proses menelaah struktur psikis dan mengidentifikasi tokoh. Pada proses tersebut pemain teater melakukan perspective taking. Pemain teater berlatih untuk melihat bagaimana keadaan psikologis dalam diri tokoh, kemudian membayangkan dan menempatkan diri dalam posisi tokoh.

Ajaran Richard Boleslavsky berikutnya adalah observasi atau pengamatan. Pada observasi ini, pemain teater menggunakan kekuatan imajinasinya setelah melakukan observasi. Pemain teater tidak hanya sekedar meniru apa yang diperoleh melalui observasi, tetapi juga menghayatinya. Pada latihan ini pemain teater akan mengasah kemampuan fantasy. Pemain teater akan membayangkan kembali apa yang telah

diamati sehingga membantu pemain untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan tokoh.

26

Menurut Sitorus (2003) pemain teater yang secara terus menerus melakukan observasi dengan teliti akan mengembangkan kemampuan memahami perasaan dan cara pandang orang lain. Hal itu dilakukan dengan cara memandang dan merasakan dirinya sendiri pada situasi orang yang diamati. Pemain teater tidak hanya akan merasakan perasaan orang lain tetapi juga mengekspresikan kepedulian kepada orang lain. Frederick S. Perls (dalam Sitorus, 2003) menerangkan bahwa ketika seseorang melihat seorang teman yang mengalami musibah, orang itu akan mengatakan kepada teman yang sedang mengalami musibah bahwa dirinya turut berduka cita. Orang itu dapat mengekspresikan kepeduliannya dengan membayangkan dirinya berada dalam diri orang lain dan menciptakan gambaran yang jelas dari situasi yang dialaminya, lalu memberikan reaksi kepada gambaran tersebut. Reaksi itulah yang menimbulkan respon afektif berupa empatic concern dalam diri pemain teater. Pemain teater dapat merasakan kesulitan yang dialami orang lain dan berfokus padanya, sehingga termotivasi untuk mengurangi kesulitannya.

Personal distress dapat terjadi juga pada saat pemain teater

27

dapat merasakan tekanan emosional orang lain meskipun tidak mengalami sendiri kemalangan itu.

Ajaran Richard Boleslavsky yang terakhir yaitu latihan irama. Sitorus (2003) mengungkapkan bahwa emosi dapat membuat perubahan pada ketegangan otot, dan ketegangan ini mempunyai efek langsung pada cara berbicara. Misalnya pada saat pemain memerankan orang yang sedang marah. Ketika kemarahan memuncak, otot-otot tubuh menjadi tegang. Pemain teater dapat mengerti irama dengan mengucapkan kata-kata yang diberikan penulis naskah dan merasakan otot-otot yang menegang ketika mengucapkannya. Pemain teater yang melakukan hal tersebut dapat mengalami perasaan-perasaan tokoh melalui kata-kata yang diekspresikan dengan penghayatan. Pemain teater tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata saja tetapi juga menghayati setiap perkataan itu sehingga tempo dan kecepatan dalam sebuah lakon dapat berjalan dengan teratur. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemain teater melakukan perspective taking. Pemain teater yang dapat melihat keadaan psikologis

28

Gambar 1. Skema Empati pada Latihan Teater

E. Hipotesis

29 BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan dengan variabel yang sama untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2008). Penelitian ini akan membandingkan empati pada pemain teater dan bukan pemain teater.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel merupakan atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif ataupun secara kualitatif (Azwar, 2009). Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel Dependen : empati

2. Variabel Independen : pelatihan teater

C. Definisi Operasional 1. Empati

Empati merupakan reaksi terhadap pengalaman orang lain yang teramati dan terdiri dari dua respon yang meliputi kognitif, reaksi intelektual (suatu kemampuan untuk memahami perspektif orang lain) dan reaksi emosional individu yang dipicu oleh situasi emosional orang lain

30

yang menyebabkan individu merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga individu dapat melakukan suatu tindakan yang dapat berupa simpati maupun personal distress, namun individu tetap dapat mengambil jarak untuk bertindak. Empati akan diukur menggunakan skala empati. Skala empati menggunakan konsep Davis (1980) yang multidimensional, yaitu peneliti yang mengembangkan suatu alat pengukuran empati dengan menggunakan aspek perspective taking, fantasy, empathic concern, dan personal distress.

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi empati seseorang. Skor tingkat empati diperoleh dari skor total skala empati. Semakin tinggi skor total skala, maka subjek mempunyai tingkat empati yang baik dan apabila skor total skala rendah, subjek memiliki tingkat empati yang buruk.

2. Pelatihan Teater

Pelatihan teater adalah latihan dalam seni teater yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. Latihan ini dilakukan oleh mahasiswa yang secara khusus mempelajari teater, sedangkan kelompok mahasiswa umum yang tidak mempelajari atau mengikuti kegiatan teater dianggap kurang mendalami tentang seni teater.

31 D. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi subjek penelitian kuliah di perguruan tinggi seni dan perguruan tinggi umum di Yogyakarta. Perguruan tinggi seni yang digunakan dalam penelitian ini adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada jurusan Seni Pertunjukkan Teater. Perguruan tinggi ini dipilih oleh peneliti karena subjek penelitian lebih fokus dalam berlatih dan mempelajari teater. Pada perguruan tinggi umum peneliti mengambil subjek dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada jurusan Farmasi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Mekatronika, dan Akuntansi. Peneliti membatasi jurusan yang dipilih dengan hanya mengambil mahasiswa dari jurusan ilmu eksakta dan tidak mengikuti kegiatan teater. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat empati, seperti sekolah tempat dimana subjek juga dapat mempelajari empati dari jurusan-jurusan ilmu sosial, sastra ataupun komunikasi. Subjek dalam penelitian ini berjumalah 60 mahasiswa jurusan teater dan 60 mahasiswa jurusan non teater.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan subjek dengan

32 E. Metode dan Alat Pengumpulan Data

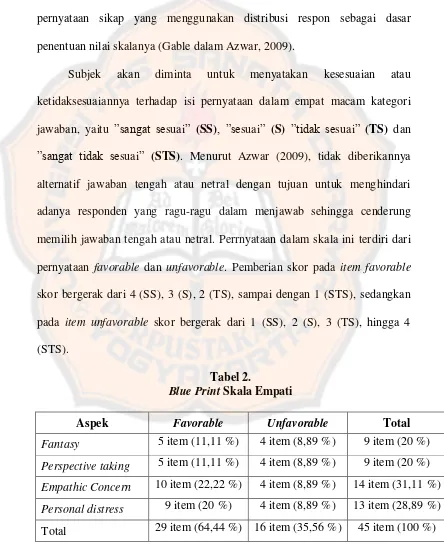

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala, yaitu skala empati. Model skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model skala Likert. Model ini merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Gable dalam Azwar, 2009).

Subjek akan diminta untuk menyatakan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya terhadap isi pernyataan dalam empat macam kategori jawaban, yaitu ”sangat sesuai” (SS), ”sesuai” (S) ”tidak sesuai” (TS) dan ”sangat tidak sesuai” (STS). Menurut Azwar (2009), tidak diberikannya alternatif jawaban tengah atau netral dengan tujuan untuk menghindari adanya responden yang ragu-ragu dalam menjawab sehingga cenderung memilih jawaban tengah atau netral. Perrnyataan dalam skala ini terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Pemberian skor pada item favorable skor bergerak dari 4 (SS), 3 (S), 2 (TS), sampai dengan 1 (STS), sedangkan pada item unfavorable skor bergerak dari 1 (SS), 2 (S), 3 (TS), hingga 4 (STS).

Tabel 2.

Blue Print Skala Empati

Aspek Favorable Unfavorable Total

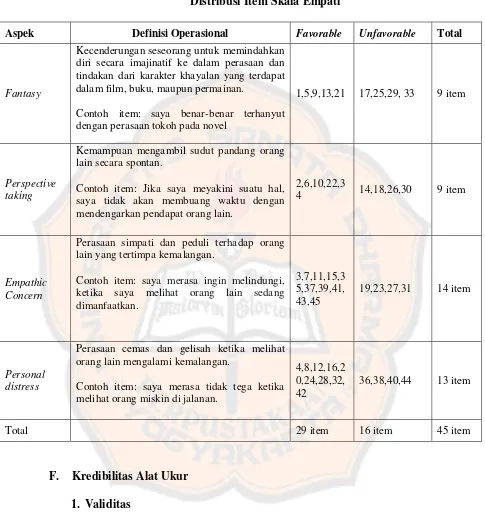

33 Tabel 3.

Distribusi Item Skala Empati

Aspek Definisi Operasional Favorable Unfavorable Total

Fantasy

Kecenderungan seseorang untuk memindahkan diri secara imajinatif ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter khayalan yang terdapat dalam film, buku, maupun permainan.

Contoh item: saya benar-benar terhanyut dengan perasaan tokoh pada novel

1,5,9,13,21 17,25,29, 33 9 item

Perspective taking

Kemampuan mengambil sudut pandang orang lain secara spontan.

Contoh item: Jika saya meyakini suatu hal, saya tidak akan membuang waktu dengan mendengarkan pendapat orang lain.

2,6,10,22,3

4 14,18,26,30 9 item

Empathic Concern

Perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang tertimpa kemalangan.

Contoh item: saya merasa ingin melindungi,

Perasaan cemas dan gelisah ketika melihat orang lain mengalami kemalangan.

Contoh item: saya merasa tidak tega ketika melihat orang miskin di jalanan.

4,8,12,16,2 0,24,28,32, 42

36,38,40,44 13 item

Total 29 item 16 item 45 item

F. Kredibilitas Alat Ukur 1. Validitas

34

validitas konstruk menggunakan analisis faktor yang menghasilkan 45 item (Davis, 1980).

Peneliti menggunakan item-item yang disusun pada skala Davis (1980) tersebut dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Proses penerjemahan ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang bahasa Inggris dengan pendidikan minimal S1. Proses penerjemahan dilakukan dengan cara item pada alat ukur Davis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh orang pertama, lalu terjemahan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris oleh orang kedua. Kemudian, oleh orang ketiga terjemahan yang baru disesuaikan dengan terjemahan pada alat ukur yang asli.

Pada penelitian ini, proses adaptasi tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya memperhatikan terjemahan dalam bahasa saja dan belum memperhatikan adaptasi secara konten dengan menyesuaikan budaya di tempat asal alat ukur yang asli dan budaya di tempat peneliti akan mengadakan penelitian.

2. Seleksi Item

35

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien alfa yang digunakan untuk menetapkan konsistensi internal skala secara keseluruhan. Koefisien ini merupakan fungsi langsung dari jumlah item serta besarnya interkorelasi antar-item. Prosedur analisis item ini menghendaki beberapa tahap prosedur iteratif, seperti: menghitung korelasi item-total, kemudian menetapkan alfanya, membuang item yang buruk, hitung kembali korelasi item-total dari item yang tersisa, cek alfanya, buang kembali lagi item yang buruk, cek alfa, demikian seterusnya sampai diperoleh alfa yang dikehendaki (Prakosa, 1998). Penghitungan koefisien alfa menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Berikut ini adalah paparan proses analisis seleksi butir skala penelitian ini:

36

Hasil seleksi item menghasilkan daya beda item antara 0,249 sampai dengan 0,629.

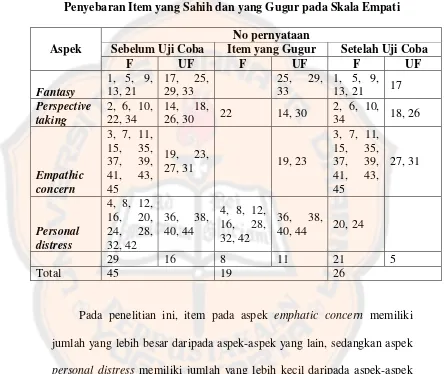

Tabel 4.

Penyebaran Item yang Sahih dan yang Gugur pada Skala Empati

Aspek

No pernyataan

Sebelum Uji Coba Item yang Gugur Setelah Uji Coba

F UF F UF F UF jumlah yang lebih besar daripada aspek-aspek yang lain, sedangkan aspek personal distress memiliki jumlah yang lebih kecil daripada aspek-aspek

yang lain. Hal ini bisa dikarenakan empathic concern merupakan respon afektif yang berfokus pada kesulitan orang lain. Berbeda dengan empatic concern, personal distress merupakan respon afektif untuk menolong

37

Penelitian dengan menggunakan empat aspek ini juga pernah dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa skor fantasy memiliki hubungan yang moderate dengan skor empathic concern (r’= .33 dan .30), dan memiliki hubungan yang kecil dengan personal distress. Perspective taking juga memiliki relasi yang positif dengan empathic

concern, tetapi berhubungan negatif dengan personal distress (Davis,

1980).

3. Reliabilitas

Reliabilitas (keajegan, konsistensi, kestabilan) pada dasarnya menunjukkan pada konsep sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2008). Analisa reliabilitas dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik koefisien Alpha dari Cronbach dalam program SPSS 16.0 for Windows. Butir-butir yang diikutsertakan dalam uji

reliabilitas hanyalah butir-butir yang lolos dalam konsistensi internal. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxx’) yang angkanya berkisar dari 0,00 – 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitasnya, berarti semakin tinggi pula tingkat kepercayaan hasil pengukuran alat tersebut bagi kelompok subjek yang diteliti.

38

di atas 0,850. Oleh sebab itu, digugurkan kembali 8 item sehingga reliabilitas menjadi 0,866. Setelah itu, masih ada 1 item dengan koefisien alfa di atas 0,866, maka item tersebut digugurkan dan reliabilitas menjadi 0,867. Melalui proses tersebut, tersisa 26 item dengan daya beda item antara 0,249 sampai 0,629 yang digunakan sebagai alat ukur penelitian.

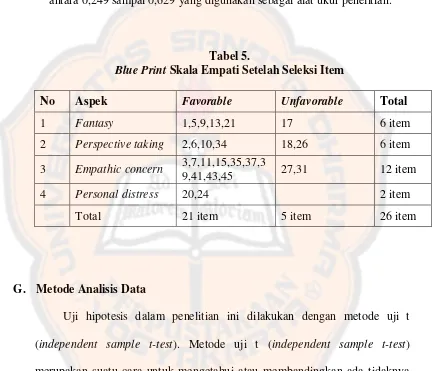

Tabel 5.

Blue Print Skala Empati Setelah Seleksi Item

No Aspek Favorable Unfavorable Total

1 Fantasy 1,5,9,13,21 17 6 item

2 Perspective taking 2,6,10,34 18,26 6 item 3 Empathic concern 3,7,11,15,35,37,3

9,41,43,45 27,31 12 item

4 Personal distress 20,24 2 item

Total 21 item 5 item 26 item

G. Metode Analisis Data

39 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

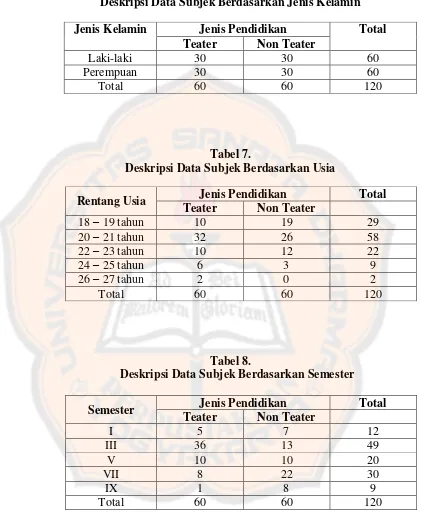

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 Oktober 2011. Alat ukur disebarkan kepada 130 subjek dan kembali 122 skala. Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cara menitipkan skala empati pada salah seorang mahasiswa teater dan mahasiswa non teater. Skala yang sudah dititipkan kemudian dibagikan kepada teman-teman untuk diminta kesediaannya dalam mengisi skala empati. Seluruh mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi jurusan teater dan perguruan tinggi jurusan non teater di Yogyakarta.

Skala yang kembali kemudian diseleksi dan tersisa 120 skala yang memenuhi kriteria penelitian. 120 skala tersebut terdiri dari 60 subjek dari mahasiswa teater dan 60 subjek dari mahasiswa non teater.

B. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berusia antara 18 tahun sampai 27 tahun dan sedang menjalani masa kuliah pada jurusan teater dan non teater. Data mengenai subjek penelitian dijelaskan sebagai berikut:

40 Tabel 6.

Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 7.

Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Usia

Tabel 8.

Deskripsi Data Subjek Berdasarkan Semester

Jenis Kelamin Jenis Pendidikan Total

Teater Non Teater

Laki-laki 30 30 60

Perempuan 30 30 60

Total 60 60 120

Rentang Usia Jenis Pendidikan Total

Teater Non Teater

18 – 19 tahun 10 19 29

Semester Jenis Pendidikan Total

Teater Non Teater

41 C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data digunakan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang menggambarkan tanggapan subjek terhadap variabel penelitian. Apakah keseluruhan subjek penelitian memiliki empati yang tinggi atau rendah. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan Mean Teoritis (MT) dan Mean Empiris (ME). Penghitungan untuk mengetahui besar MT menggunakan rumus sebagai berikut:

42 Tabel 9.

Mean Empiris dan Mean Teoritis

Jenis Pendidikan N Mean Empiris

Mean

Teoritis T P

Teater 60 79.9500 65 13.516 0,000

Non Teater 60 75.3667 65 10.143 0,000

Non teater & Teater 120 77.6583 65 16.256 0,000

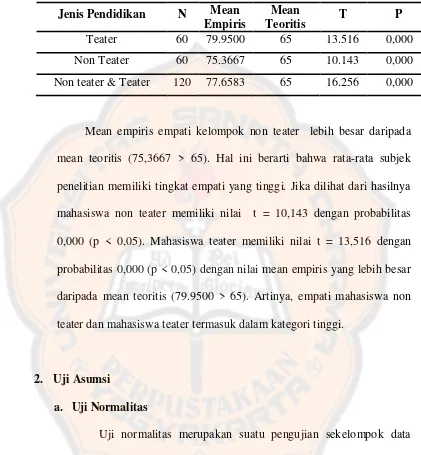

Mean empiris empati kelompok non teater lebih besar daripada mean teoritis (75,3667 > 65). Hal ini berarti bahwa rata-rata subjek penelitian memiliki tingkat empati yang tinggi. Jika dilihat dari hasilnya mahasiswa non teater memiliki nilai t = 10,143 dengan probabilitas 0,000 (p < 0,05). Mahasiswa teater memiliki nilai t = 13,516 dengan probabilitas 0,000 (p < 0,05) dengan nilai mean empiris yang lebih besar daripada mean teoritis (79.9500 > 65). Artinya, empati mahasiswa non teater dan mahasiswa teater termasuk dalam kategori tinggi.

2. Uji Asumsi

a. Uji Normalitas

43

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

Kelompok N Nilai K-SZ p > 0,05 Keterangan

Teater 60 1.172 .128 Normal

Non Teater 60 .637 .812 Normal

Asumsi dalam uji normalitas adalah jika p > 0,05 maka sebaran data dinyatakan normal dan jika p < 0,05 maka sebaran data dinyatakan tidak normal (Santoso, 2010). Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai probabilitas pada kelompok teater adalah 0,128, maka sebaran data pada kelompok teater dinyatakan normal. Pada kelompok non teater, nilai probabilitasnya sebesar 0,812 yang berarti sebaran datanya juga dinyatakan normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Jika p > 0,05 berarti sampel penelitian mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, jika p < 0,05 maka sampel penelitian mempunyai varians yang berbeda.

Tabel 11.

Hasil Uji Homogenitas

Levene's Test for Equality of Variances

F Signifikansi

44

Dari hasil analisis, didapatkan nilai signifikansi Skala Empati sebesar 0,442 (p > 0,05) yang berarti bahwa sampel penelitian mempunyai varians yang sama.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Independent Sample t-test, program SPSS versi 16.0 for windows. Hipotesis dalam

penelitian ini adalah empati pemain teater lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater.

Pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas : Jika p > 0,05 maka Ho diterima

Jika p < 0,05 maka Ho ditolak

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai t = 3,043 dengan probabilitas 0,003. Dikarenakan hipotesis yang digunakan satu arah, nilai p dibagi 2 sehingga nilai p menjadi 0,0015 (p < 0,05) yang berarti Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemain teater memiliki empati yang lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis

Kelompok N Mean Mean

Difference T

Sig. (1-tailed)

Teater 60 79.9500

45

Selain itu, perhitungan Independent Sample t-test per aspek dan effect size memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 13.

Hasil Uji-t Tiap Aspek

Aspek Kelompok Mean Mean

Difference T

Sig. (1-tailed) Fantasy Teater 17.2333

1.000 1.899 .030 Non Teater 16.2333

Perspective taking

Teater 18.6833

1.867 5.007 .000 Non Teater 16.8167

Empathic concern

Teater 37.6667

1.450 1.855 .033 Non Teater 36.2167

Personal distress

Teater 6.3667

0.267 1.384 .084 Non Teater 6.1000

Perhitungan Independent Sample t-test yang dilakukan terhadap aspek fantasy, perspective taking, empathic concern, dan personal distress memperoleh hasil yaitu pada aspek fantasy menghasilkan nilai t = 1.899 dengan p (1-tailed) 0.030 (p < 0,05) yang berarti pemain teater memiliki kecenderungan untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan karakter khayalan pada film-film, buku, maupun permainan yang lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater. Selain itu, untuk uji beda aspek perspective taking menghasilkan nilai t = 5.007 dengan p (1-tailed) 0.000 (p < 0,05) yang berarti pemain teater memiliki kemampuan

46

(p < 0,05) yang berarti kelompok pemain teater memiliki orientasi individu terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan berupa perasaan simpati dan peduli yang lebih tinggi daripada kelompok bukan pemain teater. Sedangkan uji beda aspek personal distress menghasilkan nilai t = 1.384 dengan p (1-tailed) 0.0845 (p > 0,05) yang berarti kelompok pemain teater memiliki perasaan cemas dan gelisah ketika melihat orang lain mengalami kemalangan yang tidak lebih tinggi dari kelompok bukan pemain teater. Berdasarkan hasil uji beda tiap aspek diketahui bahwa perbedaan empati pada pemain teater dan bukan pemain teater terletak pada aspek fantasy, perspective taking, dan empathic concern dimana pemain teater memiliki nilai mean lebih tinggi daripada yang bukan pemain teater pada ketiga aspek tersebut.

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemain teater memiliki empati yang lebih tinggi daripada individu yang bukan pemain teater. Hasil uji-t pada keempat aspek empati memperlihatkan ada perbedaan antara pemain teater dan bukan pemain teater pada aspek fantasy, perspective taking, dan empatic concern.

47 melalui latihan-latihan teater.

48

Barnes dan Thagard (1997) juga menjelaskan bahwa individu dapat berempati kepada karakter dalam suatu karya sastra seperti dengan individu nyata. Individu saat membaca novel akan merasa menjadi tokoh utama dalam novel itu dengan kemampuan membuat sistem pemetaan antara situasi tokoh dengan kehidupannya. Individu akan melihat pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya yang mirip dengan apa yang dialami tokoh dalam novel. Hal itu menyebabkan pemain teater akan mudah memahami dan merasakan pengalaman emosional yang dialami tokoh.

Menurut Kreitler dan Kreitler (dalam Strongman, 2003), pemain teater juga memiliki kecenderungan untuk meniru gerakan orang lain, sehingga pemain teater mengalami pengalaman emosional yang serupa dengan orang lain. Pemain teater yang meniru perilaku orang yang diamati membuatnya dapat memposisikan diri menjadi orang lain yang diamatinya itu. Pengamatan ini dapat membantu pemain teater dalam membentuk watak tokoh yang diperankan. Pada saat pemain teater selalu melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, pemain teater dapat memusatkan seluruh perhatiannya pada segala yang menarik perhatiannya. Hal itu menyebabkan pemain teater dapat mengembangkan kepekaannya dan berorientasi terhadap orang yang diamatinya. Pemain teater yang berorientasi kepada orang lain akan lebih mudah memahami sudut pandang dan perasaan orang lain.

49

menunjukkan aspek perspective taking menunjukkan nilai t yang lebih besar dibandingkan aspek-aspek yang lain.

Hal itu disebabkan karena empati yang terjadi pada seni peran tergantung kognisi dan imajinasi (Kreitler dan Kreitler dalam Strongman, 2003). Perspective taking merupakan komponen kognitif pada empati yang berfokus pada proses untuk memahami sudut pandang orang lain dengan tepat, sehingga individu dapat membedakan emosi orang lain dan menerima sudut pandang mereka. Davis (dalam Hakansson, 2003) menunjukkan bahwa proses empati itu terjadi ketika mengambil sudut pandang orang lain atau secara tidak sadar meniru ekspresi wajah orang lain. Aspek fantasy juga merupakan komponen kognitif yang membentuk empati ketika pemain teater menggunakan imajinasinya untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan tokoh. Imajinasi ini digunakan pada saat pemain teater mengingat kembali kenangan-kenangan atau pengalaman pribadinya yang mirip dengan pengalaman tokoh, kemudian pemain teater menciptakan kembali gambaran dari kenangan itu untuk membantu menghayati perannya.

50

Penelitian Davis (1980) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara perspective taking dan empathic concern, dimana semakin besar kemampuan perspective taking seseorang maka semakin besar pula kemampuan empathic concern kepada orang lain. Davis (1983) menyatakan empati sebagai suatu reaksi terhadap pengalaman orang lain yang telah diamati. Pada latihan teater, pemain teater berlatih mengamati orang lain dan lingkungan sekitarnya secara terus menerus. Pengamatan yang dilakukan itu dapat meningkatkan kemampuan perspective taking kepada orang lain, sehingga berdampak pula pada meningkatnya empathic concern. Shapiro (1997) menunjukkan makna empati ketika seseorang mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain, kemudian menyadari apa yang dirasakan orang lain dan tergerak untuk berbuat sesuatu bagi orang tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa respon afektif seperti empathic concern dapat terjadi ketika seseorang telah memahami keadaan orang lain.

Respon afektif yang lain adalah personal distress. Berbeda dengan empathic concern, hasil penelitian pada aspek personal distress tidak

51

pada lingkaran. Pengaruh latihan tersebut nampaknya membuat pemain teater tidak mudah merasa cemas sehingga tidak meningkatkan kecenderungan personal distress.

Aspek personal distress berbeda dengan aspek empathic concern. Empathic concern menunjukkan perasaan-perasaan hangat dan simpati yang

berkaitan dengan pengukuran kepekaan yang berfokus pada orang lain, sedangkan pengukuran kepekaan yang berfokus pada diri sendiri tidak harus berkaitan dengan empathic concern. Aspek personal distress berhubungan negatif dengan pengukuran fungsi sosial. Hal tersebut dikarenakan orang yang merasakan kecemasan dan ketidaknyamanan emosional pada situasi sosial akan lebih susah untuk berhubungan sosial. Personal distress yang tinggi akan mempunyai hubungan sosial yang rendah (Davis, 1983).

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah adanya proses psikologis dalam pelatihan teater yang dapat meningkatkan kemampuan empati individu. Atas dasar itu, kegiatan teater dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran di perguruan tinggi maupun sekolah untuk meningkatkan kemampuan empati individu.

52 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1. Tingkat empati pada pemain teater lebih tinggi daripada individu yang

bukan pemain teater (t = 3.043; p < 0,05).

2. Tingkat fantasy pada pemain teater lebih tinggi daripada individu yang bukan pemain teater (t = 1.899; p < 0,05). Tingkat perspective taking pada pemain teater lebih tinggi daripada individu yang bukan pemain teater (t = 5.007; p < 0,05). Tingkat empathic concern pada pemain teater lebih tinggi daripada individu yang bukan pemain teater (t = 1.855; p < 0,05). Tingkat personal distress pada pemain teater tidak jauh berbeda dengan individu yang bukan pemain teater (t = 1.384; p > 0,05).

B. Saran

1. Berkaitan dengan manfaat penelitian

53 2. Berkaitan dengan kelanjutan penelitian

a. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses adaptasi, karena peneliti hanya memperhatikan adaptasi pada terjemahan bahasa saja dan kurang memperhatikan adaptasi secara konten/isi. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur Davis, perlu memperhatikan proses adaptasi yang lebih baik dengan menyesuaikan budaya pada alat ukur yang asli dengan budaya tempat penelitian akan dilaksanakan.

b. Hasil penelitian menunjukkan aspek perspective taking memiliki nilai t yang lebih besar daripada ketiga aspek yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa latihan teater memiliki peran yang lebih banyak untuk meningkatkan empati pada aspek perspective taking. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai empati dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain atau jenis pelatihan lain yang lebih efektif untuk meningkatkan empati pada aspek fantasy, empathic concern, maupun personal distress.

c. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melihat peranan latihan teater terhadap empati dapat menggunakan metode penelitian eksperimen, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif.

54

yang lain. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel dari kelompok subjek yang berbeda.

55

DAFTAR PUSTAKA

Anna, Lusia Kus. (2012). Rasa Empati Calon Dokter Rendah. Diunduh tanggal 25 Februari 2012 dari http://health.kompas.com/read/2012/02/24/06563961 /Rasa.Empati.Calon.Dokter.Rendah

Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Aryani, M.F.R., Hasyim, N., dan Prayitno, J. (2010). Pembinaan dan Pementasan Teater Sekolah serta Fungsinya dalam Pembelajaran Apresiasi Drama Di Kelas XI SMA Pangudiluhur Surakarta. Diunduh tanggal 22 Agustus 2011 dari http://eprints.ums.ac.id/1743/1/7._RINA_ARYANI.pdf

Azwar, Saifuddin. (2008). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azwar, Saifuddin. (2009). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Azwar, Saifuddin. (2009). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barnes, A., & Thagard, P. (1997). Empathy And Analogy. Diunduh tanggal 4 September 2011 dari http://cogprints.org/620/1/Empathy.html

Baron R.A., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.

Bertens, K. (2001). Perspektif Etika: Esai-Esai Tentang Masalah Aktual. Yogyakarta: Kanisius.

Blatner, A. (1996). Acting-in: Practical Applications of Psychodramatic Methods. New York: Springer Publishing Company.

Blatner, A. (2000). Foundations of Psychodrama. New York: Springer Publishing Company.

Borba, M. (2008). Membangun Kecerdasan Moral. Tujuh Kebajikan Utama untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.