BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Iklim

Klimatologi berasal dari bahasa Yunani, klima dan logos yang masing-masing berarti kemiringan (“slope”) yang diarahkan ke lintang tempat sedangkan logos sendiri berarti Ilmu. Jadi Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa iklim di berbagai tempat di bumi berbeda, dan bagaimana kaitan antara iklim dengan aktivitas manusia. Klimatologi memerlukan interpretasi dari data-data yang banyak sehingga memerlukan statistik dalam pengerjaannya, orang-orang sering juga mengatakan klimatologi sebagai meteorologi statistik (Bayong, 2004).

Iklim dinyatakan sebagai rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, diperlukan kegiatan penelitian lebih banyak yang lebih dari sekedar kumpulan data statistik yang mungkin diliputi oleh perkataan “rata-rata”. Data statistik memang penting, akan tetapi hanya merupakan bahan mentah dengan pengertian harus mendapat pengolahan yang lebih lanjut agar benar-benar dapat mendekati kondisi yang sebenarnya. Semuanya merupakan suatu pemeriksaan eksperimental dalam suatu rangkaian yang terus menerus pada akhirnya akan timbul suatu gambaran mengenai kondisi iklim tersebut. Iklim merupakan kebiasaan alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur (Kartaspoetra, 2004).

2.1.1 Curah Hujan

Curah hujan yang baik dan diperlukan oleh tanaman kelapa sawit rata-rata 2.000-2.500 mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa bulan kering yang berkepanjangan. Curah hujan yang merata ini dapat menurunkan penguapan dari tanah dan tanaman kelapa sawit. Air merupakan pelarut unsur-unsur hara di dalam

tanah, sehingga dengan bantuan air unsur tersebut tersedia bagi tanaman kelapa sawit tersebut (Heri, 2011).

Curah hujan merupakan salah satu faktor iklim yang banyak mendapat perhatian dalam keberhasilan perkebunan kelapa sawit terutama hal produksi Tandan buah segar. Faktor curah hujan terhadap produksi TBS berpengaruh dalam hal penyerapan unsur hara oleh akar, membantu perkembangan bunga betina, membantu kemasakan buah menjadi lebih sempurna dan berpengaruh terhadap berat janjang (Manalu, 2008).

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang di ukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal, curah hujan berpengaruh besar terhadap produksi kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan curah hujan 1.500-4.000 mm per tahun, curah hujan optimal adalah 2.000-3.000 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan tidak lebih dari 180 hari per tahun dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat di artikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir (Manalu, 2008).

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi di karenakan daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah hujan 1(satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter tempat yang datar tertampung air setinggi satu millimeter, jenis-jenis hujan berdasarkan intensitas curah hujan, yaitu: 1) hujan ringan, kecepatan jatuh sampai 2,5 mm/jam. 2) hujan menengah, dari 2,5-7,6 mm/jam. 3) hujan lebat, lebih dari 7,6 mm/jam (Linsley,1989).

Trend curah hujan ini disajikan dalam empat (4) kategori yaitu hari hujan dengan intesnsitas di atas 1, 20, 50, dan 100 mm/hari dalam Setahun. Berdasarkan hasil pengolahan trend hari hujan di Indonesia secara umum hari hujan Indonesia memiliki trend yang bernilai positif walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif dengan besaran yang bervariasi. Sebagai contoh jika kita lihat lokasi di Stasiun

Meteorologi Hasaniddin Makasar yang memiliki trend positif pada semua besaran intensitas hujan nya. Untuk intensitas hujan 20 mm/hari (warna hijau) terlihat dari persamaan tren memiliki nilai slope sebesar 0.1149 yang berarti hari hujan dengan intensitas 20 mm/hari cenderung bertambah sebanyak 0.1149 hari setiap tahunnya atau 1.149 hari setiap decade (BMKG, 2019).

2.1.2 Bulan Kering

Iklim sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan pertanian yang memiliki peran penting bagi produktifitas pertanian, hal ini dikarenakan tumbuh kembang tanaman sangat bergantung dengan kelembaban, hujan, angin dan suhu udara. Untuk pengelolaan pertanian, dibutuhkan informasi iklim suatu tempat untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan tanaman dengan kondisi iklim yang tepat (Anjayani, 2019)

Bulan kering adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. ciri Iklim bulan kering adalah penguapan tinggi dengan curah hujan rendah (rata-rata 25,5 mm/tahun) sehingga sepanjang tahun penguapan lebih besar daripada curah hujan. Wilayah beriklim bulan kering dibedakan menjadi tipe Bs (iklim stepa) dan tipe Bw (iklim gurun) (Anjayani, 2019).

Iklim Schmidt dan Ferguson sering disebut juga Q model karena didasarkan atas nilai Q. Nilai Q merupakan perbandingan jumlah rata - rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah.

Nilai Q dirumuskan sebagai berikut:

Q=Jumlah Rata-rata / Rerata Bulan Kering x100% Jumlah Rata-rata / Rerata Bulan Basah

Nilai Q ditentukan dari perhitungan rata-rata bulan kering dan bulan basah selama periode tertentu, misalnya 30 tahun. Contoh penentuan iklim daerah X berdasarkan nilai Q (Anjayani, 2019).

2.1.3 Suhu

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer, sedangkan Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer (Layla, 2004).

Temperatur udara pada batas-batas tertentu berpengaruh terhadap metabolise sel-sel pada organ tanaman yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Perkebunan kelapa sawit dengan hasil yang tinggi terdapat pada kawasan-kawasan yang mempunyai variasi suhu udara bulanan yang kecil. Tanaman kelapa sawit tumbuh dan berkembang baik pada kawasan yang mempunyai suhu udara rata-rata tahunan 24-280C (Ferwenda, 1977).

Batas temperatur udara minumun rata-rata untuk syarat pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit adalah 180C, bila kurang akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil. Suhu udara dipermukaan bumi adalah relatif, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya misalnya lamanya penyinaran matahari, Hal itu dapat berdampak langsung akan adanya perubahan suhu di udara. Suhu udara bervariasi menurut tempat dan dari waktu ke waktu di permukaan bumi. Menurut tempat suhu udara bervariasi secara vertikal dan horizontal dan menurut waktu dari jam ke jam dalam sehari, dan menurut bulanan dalam setahun.

Keadaan suhu udara pada suatu tempat di permukaan bumi ditentukan oleh faktor, yaitu:

1. Lamanya Penyinaran Matahari :

Semakin lama matahari memancarkan sinarnya disuatu daerah, makin banyak panas yang diterima. Keadaan atmosfer yang cerah sepanjang hari akan lebih panas daripada jika hari itu berawan sejak pagi.

2. Kemiringan Sinar Matahari :

Suatu tempat yang posisi matahari berada tegak lurus di atasnya, maka radiasi matahari yang diberikan akan lebih besar dan suhu ditempat tersebut

akan tinggi, dibandingkan dengan tempat yang posisi mataharinya lebih miring.

3. Keadaan Awan :

Adanya awan di atmosfer menyebabkan berkurangnya radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi. Karena radiasi yang mengenai awan, oleh uap air yang ada di dalam awan akan dipencarkan, dipantulkan, dan diserap.

4. Keadaan Permukaan Bumi :

Perbedaan sifat darat dan laut mempengaruhi penyerapan dan pemantulan radiasi matahari. Permukaan darat akan lebih cepat menerima dan melepaskan panas energy radiasi matahari yang diterima dipermukaan bumi dan akibatnya menyebabkan perbedaan suhu udara di atasnya ( Laila, 2014).

2.2 Klasifisasi Iklim

2.2.1Klasifikasi Iklim berdasarkan Schmidt-ferguson

Sistem klasifikasi Schmidt-Ferguson sangat terkenal di Indonesia dan banyak digunakan pada jenis tanaman tahunan menggunakan nilai perbandingan (Q) antara rata-rata banyaknya bulan kering (Md) dan rata-rata banyaknya bulan basah (Mw) dalam satu tahun. Klasifikasi ini tidak memasukkan unsur suhu karena menganggap amplitude suhu pada daerah tropika sangat kecil (Schmidt-Ferguson, 1951).

Untuk menentukan bulan kering dan bulan basah maka kategorinya adalah sebagai berikut:

a) Bulan Kering:

Jika dalam satu bulan mempunyai jumlahcurah hujan < 60 mm. b) Bulan Lembab:

Jika dalam satu bulan mempunyai jumlahcurah hujan 60 –100 mm c) Bulan Basah:

Sedangkan untuk menentukan rata-rata bulan kering dan rata rata bulan basah digunakan rumus sebagai berikut:

a. Rata-rata bulan kering

Md =∑fd /T

Keterangan: Md = Rata-rata bulan kering, ∑ fd = Frekuensi bulan kering, T= Banyaknya tahun penelitian.

b. Rata-rata bulan basah

Mw =∑fw /T

Keterangan: Mw = Rata-rata bulan basah, ∑fw = Frekuensi bulan basah, T= Banyak nya tahun penelitian.

c. Tahapan Selanjutnya dalam metode Schmidt-Ferguson adalah menentukan nilai Q dengan rumus sebagai berikut:

Q= Md/Mw

Keterangan: Q =Tipe iklim SF, Md = rata bulan kering, Mw = Rata-rata bulan basah.

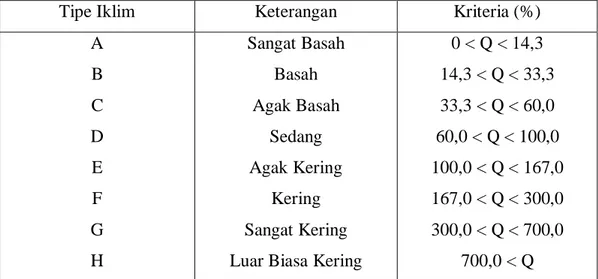

Berdasarkan penelitian, penggolongan iklim menjadi 8 (delapan) golongan tipe iklim yakni:

Tabel 2.1 Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt-Ferguson (Schmidt, 1951)

Sumber: Oliver, 2005

Tipe –tipe hujan diatas mempunyai ciri vegetasi tertentu sebagai berikut:

Tipe A : daerah sangat basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika Tipe B : daerah basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika

Tipe C : daerah agak basah dengan ciri vegetasi hutan rimba Tipe D : daerah sedang dengan ciri vegetasi hutan musim

Tipe E : daerah agak kering dengan ciri vegetasi hutan sabana. Tipe F : daerah kering dengan ciri vegetasi hutan sabana.

Tipe G : daerah sangat kering dengan ciri vegetasi padang ilalang Tipe H : daerah ekstrim kering dengan ciri vegetasi padang ilalang.

2.3 Pengaruh Iklim terhadap pertumbuhan kelapa sawit.

Iklim merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi tanaman. Kelapa sawit hanya dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik apabila dibudidayakan di daerah beriklim tropis. Faktor iklim yang mempengaruhi adalah curah hujan 2.500-3000 mm per tahun, lama penyinaran matahari 2.200 jam per tahun atau 6-7 jam per hari, suhu optimal 27-32°C dan kelembapan udara 80-90% (Hadi, 2004).

Tipe Iklim Keterangan Kriteria (%)

A B C D E F G H Sangat Basah Basah Agak Basah Sedang Agak Kering Kering Sangat Kering Luar Biasa Kering

0 < Q < 14,3 14,3 < Q < 33,3 33,3 < Q < 60,0 60,0 < Q < 100,0 100,0 < Q < 167,0 167,0 < Q < 300,0 300,0 < Q < 700,0 700,0 < Q

Pada tahun 1911 barulah diusahakan melalui perkebunan besar di Sumatera Utara dan hasilnya cukup baik karena didukung oleh faktor iklim yang mendukung. Dalam pertumbuhan dan produksinya kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim Tanaman kelapa sawit tumbuh baik di derah tropik, dataran rendah yang panas dan lembab (Hartley, 1967).

Kelapa sawit membutuhkan curah hujan tahunan antara 1.500-4.000 mm, optimal 2.000-3.000 mm/tahun. Secara alami kelapa sawit hanya dapat tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini dapat tumbuh ditempat berawa (swamps) di sepanjang bantaran sungai dan di tempat yang basah. Kendala perluasan areal kelapa sawit adalah harus menggunakan lahan marginal dengan keterbatasan kesuburan tanah, iklim, dan ketersediaan serta kualitas air, yang menyebabkan tanaman mengalami cekaman kekeringan (Darmosarkoro, 2001).

Bahwa cekaman air dapat lebih parah karena saat ini terjadi perubahan iklim global yang mengarah ke suhu harian yang meningkat, kelembaban udara menurun, periodisitas iklim kering semakin pendek, dan kelebihan sinar ultra violet. Kekeringan dengan defisit air di atas 250 mm tahun akan mengakibatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit terganggu. Secara morfologis pengaruh cekaman kekeringan terjadi pada pertumbuhan vegetatif, terutama pada luas daun, pertumbuhan tunas baru, nisbah pupus-akar. Pada fase generatif pembungaan tidak normal, aborsi embrio, dan perkembangan biji dan buah tidak normal yang akhirnya dapat menurunkan hasil (Kramer, 1983).

Pada tanaman kelapa sawit, cekaman kekeringan yang berlangsung lama dapat menghambat pembukaan pelepah daun muda, daun bagian bawah cepat mengering, merusak hijau daun, tandan buah mengering dan patah pucuk, bahkan tanaman mati jika kondisi ekstrim kering terjadi (Caliman, 1992).

Tanaman menggunakan cahaya sebagai sumber energi utamanya. Cahaya akan mempengaruhi proses metabolisme melalui proses fotosintesis dan respirasi. Hasil

dari proses tersebut yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Intensitas cahaya yang sesuai berpengaruh terhadap aktivitas fotosintesis tanaman. Intensitas matahari yangoptimal akan berpengaruh positif terhadap proses fotosintesis, yang pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

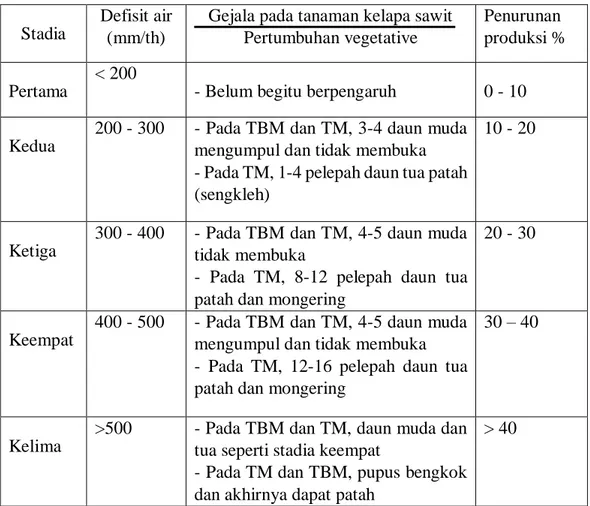

Tabel 2.2 Kriteria defisit air dan dampaknya pada tanaman kelapa sawit

Sumber: Siregar et.al. (2005) Stadia

Defisit air (mm/th)

Gejala pada tanaman kelapa sawit Pertumbuhan vegetative

Penurunan produksi %

Pertama

< 200

- Belum begitu berpengaruh 0 - 10

Kedua

200 - 300 - Pada TBM dan TM, 3-4 daun muda mengumpul dan tidak membuka - Pada TM, 1-4 pelepah daun tua patah (sengkleh)

10 - 20

Ketiga

300 - 400 - Pada TBM dan TM, 4-5 daun muda tidak membuka

- Pada TM, 8-12 pelepah daun tua patah dan mongering

20 - 30

Keempat

400 - 500 - Pada TBM dan TM, 4-5 daun muda mengumpul dan tidak membuka - Pada TM, 12-16 pelepah daun tua patah dan mongering

30 – 40

Kelima

>500 - Pada TBM dan TM, daun muda dan tua seperti stadia keempat

- Pada TM dan TBM, pupus bengkok dan akhirnya dapat patah

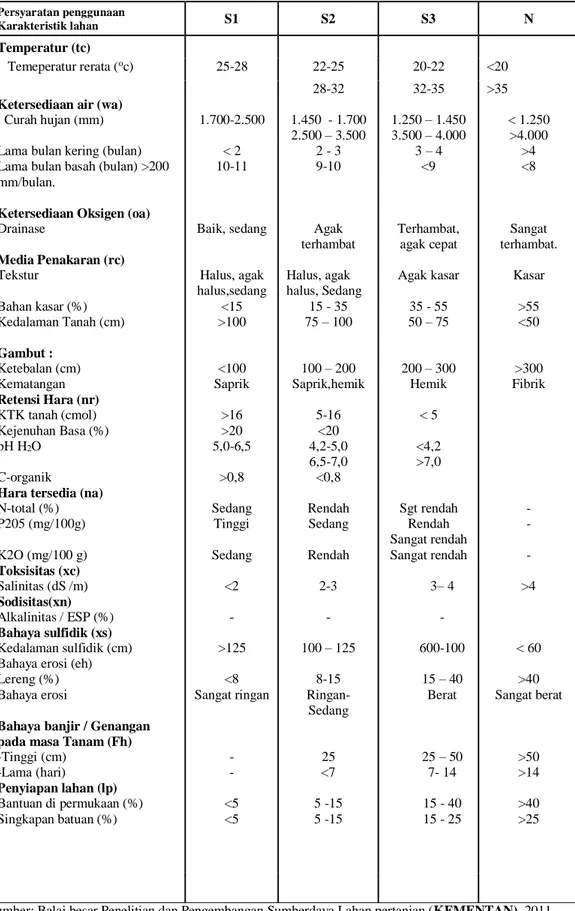

Tabel 2.3 Tabel kriteria tehnis kesesuian lahan tanaman kelapa sawit.

Sumber: Balai besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan pertanian (KEMENTAN), 2011

Persyaratan penggunaan

Karakteristik lahan S1 S2 S3 N

Temperatur (tc)

Temeperatur rerata (oc) 25-28 22-25 20-22 <20

Ketersediaan air (wa)

Curah hujan (mm) 1.700-2.500 28-32 1.450 - 1.700 2.500 – 3.500 32-35 1.250 – 1.450 3.500 – 4.000 >35 < 1.250 >4.000 Lama bulan kering (bulan)

Lama bulan basah (bulan) >200 mm/bulan.

Ketersediaan Oksigen (oa) Drainase Media Penakaran (rc) Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman Tanah (cm) Gambut : Ketebalan (cm) Kematangan Retensi Hara (nr) KTK tanah (cmol) Kejenuhan Basa (%) pH H2O C-organik Hara tersedia (na) N-total (%) P205 (mg/100g) K2O (mg/100 g) Toksisitas (xc) Salinitas (dS /m) Sodisitas(xn) Alkalinitas / ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya erosi (eh) Lereng (%) Bahaya erosi

Bahaya banjir / Genangan pada masa Tanam (Fh) -Tinggi (cm) -Lama (hari) Penyiapan lahan (lp) Bantuan di permukaan (%) Singkapan batuan (%) < 2 10-11 Baik, sedang Halus, agak halus,sedang <15 >100 <100 Saprik >16 >20 5,0-6,5 >0,8 Sedang Tinggi Sedang <2 - >125 <8 Sangat ringan - - <5 <5 2 - 3 9-10 Agak terhambat Halus, agak halus, Sedang 15 - 35 75 – 100 100 – 200 Saprik,hemik 5-16 <20 4,2-5,0 6,5-7,0 <0,8 Rendah Sedang Rendah 2-3 - 100 – 125 8-15 Ringan- Sedang 25 <7 5 -15 5 -15 3 – 4 <9 Terhambat, agak cepat Agak kasar 35 - 55 50 – 75 200 – 300 Hemik < 5 <4,2 >7,0 Sgt rendah Rendah Sangat rendah Sangat rendah 3– 4 - 600-100 15 – 40 Berat 25 – 50 7- 14 15 - 40 15 - 25 >4 <8 Sangat terhambat. Kasar >55 <50 >300 Fibrik - - - >4 < 60 >40 Sangat berat >50 >14 >40 >25

2.4 Kecamatan Bintang bayu 2.4.1 Sejarah singkat

Saat berdirinya Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2004, Kecamatan Kotarih merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Kecamatan Kotarih terdiri dari 39 desa, dimana 30 desa merupakan desa di Kecamatan Kotarih dan 9 desa berasal dari kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang.

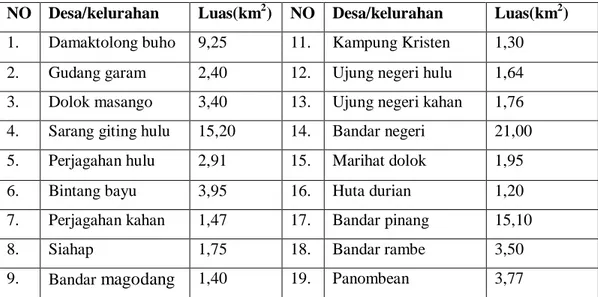

Selanjutnya, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006 dan Perda No. 10 tahun 2006, kabupaten Serdang Bedagai di mekarkan menjadi 17 Kecamatan, dimana Kecamatan Kotarih di mekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kotarih sebagai kecamatan Induk, Kecamatan Silinda dan kecamatan Bintang Bayu. Kecamatan Bintang Bayu sebagai salah satu kecamatan pemekaran terdiri atas 19 desa dan 56 dusun.

Kecamatan Bintang Bayu merupakan salah satu dari tujuh belas Kecamatan pada Kabupaten Serdang Bedagai, luas wilayah Kecamatan Bintang Bayu sebesar 95,59 Km2 dan memiliki 3 sungai yang melintas 10 desa di kecamatan Bintang bayu (BPS, 2019).

2.4.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Bintang bayu memiliki luas wilayah 95, 59 km2, secara Geofrafis kecamatan Bintang bayu terletak pada posisi 3,262064 - 3,333828 lintang utara, 98,86759-98, 954423 Bujur timur.

Kecamatan Bintang Bayu memiliki batas wilayah sebagai berikut: 1. Arah utara : kecamatan Serbajadi

2. Arah selatan : kabupaten simalungun 3. Arah timur : kecamatan Dolok Masihul 4. Arah barat : kecamatan Kotarih

Kecamatan Bintang bayu dengan luas areal 95, 59 km2 memiliki 19 Desa /kelurahan diantaranya:

Tabel 2.4 Nama Desa dan Luasnya di kecamatan Bintang Bayu

Sumber: BPS Serdang Bedagai, 2019

2.4.3 Potensi Wilayah (Penggunaan Lahan)

Luas penggunaan lahan Perkebunan Rakyat Menurut jenis Tanaman di kecamatan Bintang bayu (Ha), menurut data 2018 berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Luas Perkebunan rakyat menurut jenis Tanaman

Sumber: BPS Serdang Bedagai, 2019

NO Desa/kelurahan Luas(km2) NO Desa/kelurahan Luas(km2)

1. Damaktolong buho 9,25 11. Kampung Kristen 1,30

2. Gudang garam 2,40 12. Ujung negeri hulu 1,64

3. Dolok masango 3,40 13. Ujung negeri kahan 1,76

4. Sarang giting hulu 15,20 14. Bandar negeri 21,00

5. Perjagahan hulu 2,91 15. Marihat dolok 1,95

6. Bintang bayu 3,95 16. Huta durian 1,20

7. Perjagahan kahan 1,47 17. Bandar pinang 15,10

8. Siahap 1,75 18. Bandar rambe 3,50

9. Bandar magodang 1,40 19. Panombean 3,77

No Jenis

Tanaman

Luas tanaman tidak menghasilkan Luas TM Luas TBM Jlh Luas Tanaman 1 Karet 18,5 835,8 - 854,0 2 Kelapa 2,6 34,8 - 37,4 3 Kelapa sawit 106,0 659,0 - 765,0 4 Kakao 9,0 17,1 - 26,1 5 Pinang 4,4 15,9 - 20,3 6 Kemiri - 14,2 - 14,2 7 Aren 15,3 11,6 - 26,9 Jlh Bintang Bayu 155,8 1588,1 - 1743,3