BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kelapa Sawit 2.1.1 Botani

Kelapa sawit atau dalam bahasa latin disebut Elaeis guineensis Jacq. Elaeis berasal dari kata Elaion berarti minyak dalam bahasa Yunani. Guineesis berasal dari Guinea (pantai barat Afrika). Jacq berasal dari nama Botanis Amerika Jacquin (Lubis, 2008).

2.1.2. Morfologi a) Akar (radix)

Kelapa sawit termasuk sebagai tumbuhan monokotil, mempunyai akar serabut. Akar pertama yang muncul dari biji yang berkecambah disebut radikula (bakal akar) dan plumula (bakal batang). Selanjutnya akar ini mati dan kemudian disusul dengan tumbuhnya sejumlah akar yang berasal dari pangkal batang. Akar ini disebut akar serabut (Lubis, 2008)

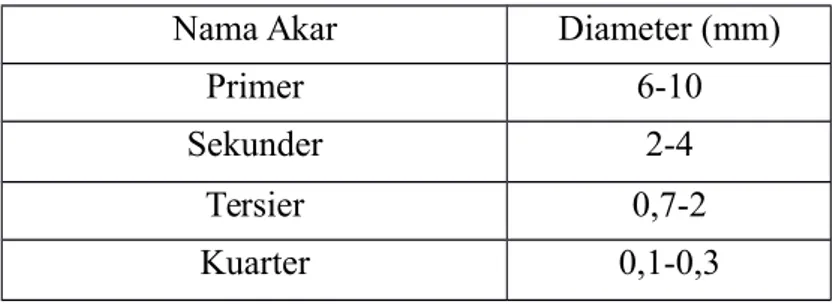

Table 2.1 Pengelompokan Akar Berdasarkan Diameter

Nama Akar Diameter (mm)

Primer 6-10

Sekunder 2-4

Tersier 0,7-2

Kuarter 0,1-0,3

Sumber: Lubis, 2008.

Akar primer tumbuh ke bawah sampai kedalaman 1,5 m, pertumbuhan ke samping akar ini sampai ± 6 m dari pangkal pohon. Jumlah terbanyak terdapat pada jarak 2 – 2,5 m m dari pohon dan pada kedalaman 20 – 25 cm. akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah tersier yang berada pada kedalaman 0 – 60 cm dan jarak 2 – 2,5 m dari pangkal pohon (Lubis, 2008).

b) Batang (Caulis)

Pada kelapa sawit memiliki ciri yaitu tidak memiliki cambium dan umumnya tidak bercabang pada pertumbuhan awal setelah fase muda terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia, Batang berfungsi sebagai struktur pendukung tajuk. Berfungsi juga sebagai sistem pembuluh yang mengangkut unsur hara dan makanan bagi tanaman. Batang kelapa sawit tumbuh tegak lurus (phototropi) dan dibungkus oleh pelepah daun, setiap tahun tinggi batang kelapa sawit bertambah pada kisaran 45 cm tergantung umur tanaman, ketersediaan hara, keadaan tanah, iklim, dan genetic tanaman. Tinggi tanaman kelapa sawit yang dibudayakan maksimum mencapai 15-18 m , sedangkan kelapa sawit liar mencapai 30 m (Sunarko, 2014).

c) Daun (folium)

Daun kelapa sawit membentuk susunan daun majemuk, bersirip genap dan bertulang sejajar. Daun-daun membentuk pelepah yang panjangnya 7,5 – 9 meter. Daun berwarna sedikit lebih berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda (Lubis, 2008).

Daun kelapa sawit berupa daun tunggal dengan susunan tulang- tulang daun menyirip, tiap daun terdiri dari:

1. Rachis yaitu daun utama yang sangat lebar dibagian bawah dan menempel pada batang (petiolus) dan berangsur-angsur menyempit menuju ujung daun. Panjang mencapai 9 cm.

2. Pinnae yaitu anak daun berderet disisi kiri dan kanan rachis dengan arah keatas dan kebawah, jumlah bervariasi antara 250 – 400 helai.

3. Anak-anak daun yang ada ditengah lebih panjang dari pada yang ada dipangkal ataupun diujung daun.

4. Anak-anak daun pada pangkal daun sangat memendek dan mengalami modifikasi menjadi duri-duri daun. Tiap anak terdiri dari tulang daun (lidi) dan helai daun yang ada dikedua sisi lidi tersebut.

Pada tanaman muda pohon kelapa sawit mengeluarkan daun sebanyak 20 -30 daun/tahun (umumnya disebut pelepah) dan pada tanaman tua antara 18 – 25

pelepah/tahun. Panjang pelepah tanaman dewasa 9 m, anak daun 125- 200 pasang dengan panjang 1 – 1,2 m dengan lebar 6 cm. 40 -56 pelepah selebihnya dibuang saat dilakukan pemanenan (Lubis, 2008)

Susunan pelepah kelapa sawit phylotaxis 3/8 yang berarti setiap tiga putaran terdapat 8 daun. Letak pelepah/daun dapat dilihat dari bekas tunasan yang membentuk spiral kekiri atau kekanan, arah putaran dapat dilihat dari atas kebawah (Tim Pengembangan Materi LPP, 2000).

Daun kelapa sawit mengalami tiga tahap perkembangan daun yang diuraikan pada tabel 2.2.

Tahap Perkembangan

Lanceolate Daun awal yang keluar pada masa pembibitan berupa helaian daun utuh.

Bifurcate Bentuk daun dan helaian daun sudah pecah tetapi bagian ujung belum terbuka.

Pinnate Bentuk daun helaian daun yang sudah membuka sempurna dengan arah anak daun keatas dan kebawah.

d) Bunga (Flox)

Tanaman kelapa sawit mulai berbunga pada umur 2,5 tahun, tetapi umumnya bunga tersebut gugur pada fase awal pertumbuhan generatif. Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman monoecious. Karena itu, bunga jantan dan bunga betina terletak pada satu pohon. Bunga sawit muncul dari ketiak daun yang disebut infloresen (bunga majemuk). Bakal bunga tersebut dapat berkembang menjadi bunga jantan atau bunga betina tergantung pada kondisi tanaman. Inflorescent awal terbentuk selama 2 – 3 bulan, lalu pertumbuhan salah satu organ reproduktifnya terhenti dan hanya satu jenis bunga yang dihasilkan dalam satu infloresen. Namun, tidak jarang juga organ betina (gynoecium) dapat berkembangan bersama – sama dengan organ jantan (androecium) dan menghasilkan organ hermaprodit.

Buah Buah disebut juga fructus. Pada umumnya tanaman kelapa sawit yang tumbuh baik dan subur sudah dapat menghasilkan buah serta siap panen pertama kali pada umur sekitar 3,5 tahun sejak penanaman biji kecambah di pembibitan. Waktu yang diperlukan mulai dari penyerbukan sampai buah matang dan siap panen adalah 5-6 bulan. (Fauzi 2012) Bunga betina telah dibuahi akan berkembang pada spikelet. Karena kondisi terjepit maka buah yang terletak dibagian dalam yang akan lebih kecil dan akan kurang sempurna bentuknya dibandingkan dengan yang terletak dibagian luar, sehingga dikenal istilah buah dalam dan buah luar. Berat satu buah yang sudah matang tergantung juga pada tipe induknya. 9 Secara anatomi buah kelapa sawit (Elaeis gueneensis Jacq) terdiri atas beberapa bagian yaitu epicarp atau kulit buah, mesocarp merupakan daging buah , endocarp atau tempurung dan kernel atau inti (Hadi, 2004).

a. Kulit buah (Epicarp) merupakan bagian terluar buah kelapa sawit yang berlapis lilin. Epicarp mempunyai warna tertentu sesuai dengan varietas dan umur buahnya, dimana kulit buah inilah yang dapat menentukan tingkat kematangan buah

b. Daging buah (Mesocarp) merupakan bagian buah kelapa sawit karena bagian inilah minyak sawit (CPO) di peroleh melalui ektraksi.

c. Tempurung atau cangkang (Endocarp) merupakan bagian buah kelapa sawit yang berwarna hitam atau keras berfungsi untuk melindungi inti sawit.

d. Inti buah sawit (kernel) merupakan bagian terpenting kedua setelah mesocarp karena dari intilah akan dihasilkan minyak inti sawit (palm kernel oil) sebagai produk unggulan kedua setelah CPO.

Tipe-tipe buah kelapa sawit berdasarkan tebal tipisnya cangkang. a. Tipe dura.

Tipe dura mesocarpnya berkisar antara 35-50% bercangkang tebal (2-8 mm) dan intinya berukuran relatif lebih besar.

b. Tipe Pisifera

Berciri khas tidak bercangkang intinya diselaputi lapisan sabut ukuran inti sangat kecil.

merupakan persilangan antara Dura X Pisipera (DXP) memiliki ciri khas, mesocarp tebal dengan cangkang yang tipis dan memiliki fibre ring.

2.2. Syarat Tumbuh Kelapa Sawit 2.2.1. Iklim

Kelapa sawit termasuk tanaman topis, umumnya dapat tumbuh di daerah 12° LS. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada suhu udara berkisar 27°C - 29°C dengan suhu maksimal 33°C dan suhu minimum 22°C sepanjang tahun. Curah hujan rata – rata tahunan yang memungkinkan untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 1.250 – 3.000 mm yang merata sepanjang tahun (dengan bulan kering kurang dari 3), Curah hujan optimal berkisar 1.750 – 2.500 mm. Kelembapan optimum bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit yaitu berkisar 80-90% (Suyatno, 2010).

Kelapa sawit lebih toleran dengan curah hujan yang tinggi (misalnya >3.000 mm) dibandingkan dengan jenis tanah lainnya, tetapi dalam kriteria klasifikasi kesesuain lahan nilai tersebut sudah menjadi faktor pembatas berat bagi pertumbuhan kelapa sawit. Jumlah bulan kering dari 3 bulan sudah merupakan faktor pembatas berat. Adanya bulan kering yang panjang dengan curah hujan yang rendah akan menyebabkan terjadinya defisit air.

Aspek iklim lainnya yang juga berpengaruh pada budidaya kelapa sawit adalah ketinggian tempat dari permukaan laut (elevasi). Elevasi untuk pengembangan tanaman kelapa sawit adalah 400 m dpl areal dengan ketinggian tempat tempat lebih dari 400 m dpl tidak disarankan lagi untuk perkebunan kelapa sawit (sulistyo, dkk,2010)

Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman heliofil atau menyukai cahaya matahari. Penyinaran matahari sangat berpengaruh terhadap perkembangan buah kelapa sawit. Tanaman yang ternaungi karena jarak tanam yang sempit, pertumbuhannya akan terhambat karena hasil asimilasinya kurang. Sinar matahari dapat mendorong pembentukkan bunga, pertumbuhan vegetatif dan

produksi buah. Berkurangnya lama penyinaran matahari akan mengurangi proses asimilasi untuk memproduksi karbohidrat dan pembentukkan bunga (sex ration) yang berakibat berkurangnya jumlah bunga betina. Tetapi jika penyinaran matahari terlalu lama juga dapat berakibat buruk bagi tanaman, karena semakin lama penyinaran maka semakin tinggi suhu setempat sehingga mempengaruhi pembungaan dan kematangan bunga (Risza, 1994). Disamping lama penyinaran, aspek penyinaran lain yang penting adalah intensitasnya. Di daerah – daerah yang intensitas penyinaran rendah, misalnya karena pohon – pohon kelapa sawit ternaungi, atau karena jarak tanam yang terlalu rapat, sebagian dari karangan bunga akan gugur (aborsi), sehingga produktivitas kebun menurun (Mangoensoekarjo, 2003).

2.2.2. Sifat Fisik Tanah

Kelapa sawit dapat tumbuh diberbagai jenis tanah antara lain: tanah podsolik coklat, podsolik kuning, podsolik coklat kekuningan, podsolik merah kuning, hidromorfik kelabu, alluvial, regosol, gley humik, organosol (tanah gambut) (Suyatno, 2010).

Sifat fisik tanah merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman yang meliputi tekstur, struktur, konsistensi, permeabilitas, ketebalan lapisan tanah atau kedalaman tanah (solum) dan kedalaman permukaan air tanah. Ciri – ciri fisik tanah yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit diantaranya tanah yang gembur, subur, bertekstur lempeng berpasir, strukturnya tanah kuat dan drainase yang baik (Sunarko, 2009).

Kondisi fisik tanah lainnya adalah solum atau kedalaman tanah yang tebal, tidak kurang dari 80 cm, karena solum yang tebal diperlukan sebagai media bagi perakaran kelapa sawit terutama dalam hal penyerapan air, hara dan daya dukung mekanis. Kondisi lainnya adalah tekstur ringan dengan kandungan pasir 20 – 60% debu 10 – 40% dan tanah liat 20 – 50%. Memiliki struktur yang baik dengan pemeabilitas sedang. Tanah yang kurang cocok adalah tanah pantai berpasir dan gambut tebal (Azhar, 2012).

Sifat fisik tanah untuk tanaman kelapa sawit pada berbagai kondisi lahan berbeda – beda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 sifat fisik tanah untuk tanaman kelapa sawit

Sifat tanah Baik Sedang Kurang

Lereng (derajat) <12 12 – 23 >23 Kedalaman tanah

(cm) >75 37,5 – 75 <37,5

Ketinggian air

tanah (cm) >75 37,5 – 75 <37,5

Tekstur Lempung Berpasir Pasir

Struktur Kuat Sedang Lemah (masif)

Konsistensi Gembur Teguh Sangat teguh

2.2.3. Sifat kimia tanah

Tanaman kelapa sawit tidak memerlukan tanah dengan sifat kimia yang istimewa sebab kekurangan suatu unsur hara dapat di atasi dengan pemupukan. Sifat kimia tanah yang perlu diperhatikan meliputi keasaman tanah dan ketersediaan hara dalam tanah. Kandungan hara yang tinggi sangat baik untuk pertumnbuhan vegetatif dan generatif kelapa sawit. Kelapa sawit masih toleran pada pH 5,0 – 6,0tetapi kelapa sawit masih toleran terhadapa pH <5,0 misalnya pada pH 3,5 – 4,0 yaitu pada tanah gambut (sulistyo, dkk, 2010).

Di indonesia status kesuburan tanah diareal pengembangan kelapa sawit dikelempokkan menjadi lima kelompok, yaitu status tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah, rendah. Hubungan tingkat kesuburan tanah dengan produktivitas (Harahap, 2000). Menurut Adiwiganda, dkk (1995) adalah tingkat kesuburan agak tinggi sampai tinggi yang meliputi tanah – tanah Hapludand dan Andaquept, dengan tingkat produktivitas >24 ton TBS/tahun. Tingkat kesuburan sedang yang meliputi tanah – tanah Eutropet, Dystropept, Hapludult dan Tropopsamment, dengan tingkat produktivitas 21 – 24 ton TBS/ha.tahun. tingkat kesuburan agak rendah yang meliputi tanah –tanah

Haplohulmult, Haplaquult dan Tropofluvent dengan produktivitas 18 – 21 ton TBS/ha/tahun. Tingkat kesuburan rendah meliputi tanah – tanah Paleaquult, Paleudult, Palehumult dan Kandiudult serta tanah gambut dengan tingkat produktivitas <18 ton TBS/ha/tahun.

2.3. Kelas Kesesuain Lahan

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah tanaman perkebunan yang sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Untuk menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan jagur serta menghasilkan produksi yang tinggi dibutuhkan kondisi lingkungan tertentu.

Kelas Kesesuain Lahan (KKL) Kelas kekesuain lahan menurut FAO (1976) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sesuai atau suitable (S) dan tidak sesuai atas no suitable(N). Kelas sesuai dibagi menjadi 3 (tiga) sub kelas, yaitu sangat sesuai (S1), susuai (S2), agak sesuai (3). Kelas tidak sesuai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tidak sesuai bersyarat (N1) dan tidak sesuai permanen (N2). Kelas kesesuain lahan dinilai dari karakteristik lahan yang ada dilapangan karena setiap sub-kelas terdiri dari satu atau lebih unit yang lebih menjelaskan tentang jumlah dan intensitas faktor pembatas.

Kelas lahan diperoleh dari hasil penelitian kesesuain lahan, penelitian ini didasarkan pada karakteristik lahan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Karakteristik lahan yang digunakan untuk penelitian adalah sifat fisik dan sifat kimia, kecuali pH tanahnya. Hal ini di sebabkan karena sifat tanah dianggap relative mudah di perbaiki dengan aplikasi pemupukan (Mangoensoekarjo, 2007).

Menurut Adiwiganda, R.,et al.,(1995) pada skema evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit mengenal adanya lima kelas lahan, masing – masing lahan memiliki faktor pembatas dengan jumlah dan intensitas tertentu.

Kelas S1: sangat sesuai, lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan atau lahan ini ditandai dengan adanya satu faktor pembatas ringan (light limitation), atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas

lahan secara nyata. Lahan ini memiliki bentuk wilayah datar hingga berombak dengan pH tanah 4,5 – 5,0, tekstur tanah adalah liat dengan drainase agak terhambat.

Kelas S2: cukup sesuai, lahan mempunyai faktor pembatas ringan dan satu faktor pembatas sedang (moderate limitation) dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, biasanya lahan ini memilki bentuk wilayah bergelombang sehingga memerlukan tambahan masukan (input). Kelas S3: Lahan mempunyai faktor pembatas yang sedang, lebih dari satu faktor dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, faktor pembatas memiliki bentuk wilayah berbukit dengan kelas drainase terhambat sehingga memerlukan tembahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta

Kelas N: Lahan yang mempunyai faktor pembatas yang sangat berat (severe liminatation) dan atau sulit diatasi. Faktor pembatas ini yaitu kelas lahan dengandrainase tergenang, pH tanah kurang dari 4 dengan bentuk wilayah perbukitan terjal.

2.4 Potensi Produksi

Tanaman kelapa sawit mampu memenuhi semua asumsi – asumsi agronomi dan fisiologi. Dimana tanaman mampu beradaptasi terhadap lingkungan sebagai tempat tumbuhnya serta mendapat cukup pasokan hara dan air tanpa ada gangguan hama dan penyakit (Pahan, 2012).

Berikut potensi produksi tanaman kelapa sawit jenis Tenera secara umur pada lahan kelas S1, S2, S3 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Potensi produksi tanaman kelapa sawit berdasarkan kriteria kelasa kesesuaian lahan umur(Th n) KKL S1 KKL S2 KKL S3 TBS JT RBT TBS JT RBT TBS JT RBT 3 12 21.6 4.2 9.7 18.1 4 8.3 15.9 3.9

4 18 19.2 7 16.2 17.6 6.9 14.4 17.4 6.2 5 22 18.5 8.9 19.6 17.3 6.9 17.7 16.6 8 6 25 16.2 11.6 21.9 15.1 8.5 20.1 15.4 9.8 7 28 16 13.2 24.8 15.1 10.9 23.7 15.7 11.3 8 31 15.3 15.2 26.4 15 12.4 25.3 14.8 12.9 9 34 14 18.3 30.7 14.9 13.3 28.5 12.9 16.6 10 36 12.9 21 32.5 13.1 17.6 30.2 12.5 18.2 11 36 12.2 22.2 32.5 12.3 19.9 30.2 11.5 19.7 12 36 11.6 23.3 32.5 11.6 21.1 30.2 10.8 21 13 36 11.3 24 32.5 11 22.2 30.2 10.3 22 14 35 10.3 25.5 31.5 10.1 23.4 29.2 9.6 22.8 15 33 9.3 26.7 30.8 9.2 25.1 29 9.1 23.9 16 32 8.5 28.3 30.1 8.5 26.6 27.7 8.3 25.1 17 31 8.3 28.1 29.2 8.1 27.1 26.2 7.7 25.7 18 30 7.9 28.6 28.3 7.7 27.7 25.3 7.2 26.6 19 29 7.4 29.5 27.1 7.3 27.9 24.1 6.6 27.3 20 28 7 30.1 26.1 6.7 29.4 23 6.2 27.9 21 27 6.6 30.8 25.9 6.4 30.5 22.2 5.8 28.8 22 26 6 23.6 24.9 5.9 31.9 21.7 5.4 30.1 23 25 5.7 33 23.8 5.5 32.8 21.2 5 31.9 24 23.5 5.4 32.7 22.1 5.2 32.2 19.5 4.7 31.4 25 22 5 33.1 20.6 4.6 33.4 18 4.4 30.8 Sumber: PPKS 2006

Keterangan: KKL : Kelas Kesesuaian Lahan TBS : Tanda Buah Segar JT : Jumlah Tandan RBT : Rataan Berat Tandan

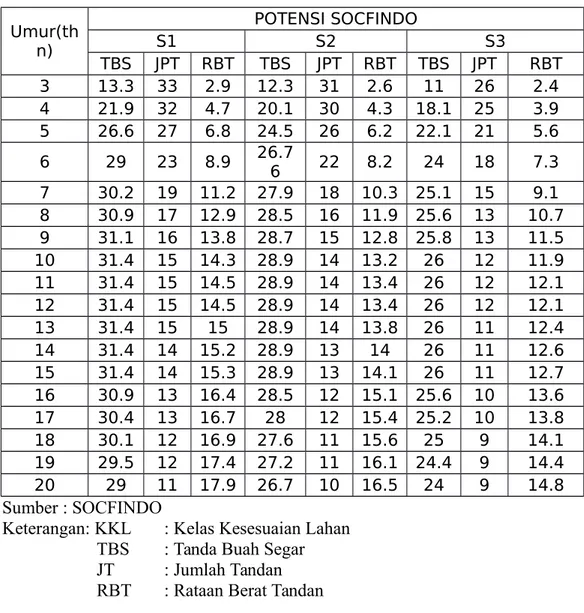

Tabel 2.5. Potensi produksi tanaman kelapa sawit berdasarkan kriteria kelas lahan standart SOCFINDO

Umur(th n) POTENSI SOCFINDO S1 S2 S3 TBS JPT RBT TBS JPT RBT TBS JPT RBT 3 13.3 33 2.9 12.3 31 2.6 11 26 2.4 4 21.9 32 4.7 20.1 30 4.3 18.1 25 3.9 5 26.6 27 6.8 24.5 26 6.2 22.1 21 5.6 6 29 23 8.9 26.76 22 8.2 24 18 7.3 7 30.2 19 11.2 27.9 18 10.3 25.1 15 9.1 8 30.9 17 12.9 28.5 16 11.9 25.6 13 10.7 9 31.1 16 13.8 28.7 15 12.8 25.8 13 11.5 10 31.4 15 14.3 28.9 14 13.2 26 12 11.9 11 31.4 15 14.5 28.9 14 13.4 26 12 12.1 12 31.4 15 14.5 28.9 14 13.4 26 12 12.1 13 31.4 15 15 28.9 14 13.8 26 11 12.4 14 31.4 14 15.2 28.9 13 14 26 11 12.6 15 31.4 14 15.3 28.9 13 14.1 26 11 12.7 16 30.9 13 16.4 28.5 12 15.1 25.6 10 13.6 17 30.4 13 16.7 28 12 15.4 25.2 10 13.8 18 30.1 12 16.9 27.6 11 15.6 25 9 14.1 19 29.5 12 17.4 27.2 11 16.1 24.4 9 14.4 20 29 11 17.9 26.7 10 16.5 24 9 14.8 Sumber : SOCFINDO

Keterangan: KKL : Kelas Kesesuaian Lahan TBS : Tanda Buah Segar JT : Jumlah Tandan RBT : Rataan Berat Tandan