PERBANDINGAN BAHASA SEKSIS DALAM NOVEL

‘RESURRECTION’ KARYA TUCKER MALARKEY DAN TERJEMAHANNYA ‘KEBANGKITAN’ KARYA ARIF

SUBIYANTO

TESIS

Oleh

CITRA PRATIWI 107009003/LNG

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

PERBANDINGAN BAHASA SEKSIS DALAM NOVEL

‘RESURRECTION’ KARYA TUCKER MALARKEY DAN TERJEMAHANNYA ‘KEBANGKITAN’ KARYA ARIF

SUBIYANTO

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Linguistik pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara

Oleh

CITRA PRATIWI 107009003/LNG

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

Judul Tesis : PERBANDINGAN BAHASA SEKSIS DALAM NOVEL RESURRECTION KARYA TUCKER MALARKEY DAN TERJEMAHANNYA ‘KEBANGKITAN’ KARYA ARIF SUBIYANTO

Nama Mahasiswa : Citra Pratiwi Nomor Pokok : 107009003 Program Studi : Linguistik

Konsentrasi : Kajian Terjemahan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Dr. Roswita Silalahi, Dip. TESOL, M.Hum.) (Dr. Muhizar Muchtar, M.S.) Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Direktur,

(Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D.) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE.)

Tanggal Lulus: 30 Juni 2012

Telah diuji pada Tanggal 30 Juni 2012

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Roswita Silalahi, Dip. TESOL, M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Muhizar Muchtar, M.S.

2. Dr. Asmyta Surbakti, M.Si.

3. Dr. Risnawaty, M.Hum.

PERNYATAAN

Judul Tesis

Perbandingan Bahasa Seksis dalam Novel Resurrection Karya Tucker Malarkey dan Terjemahannya ‘Kebangkitan’ Karya Arif Subiyanto

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan yang saya lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Tesis ini telah saya cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Medan, Juni 2012

Citra Pratiwi

D D D D D D

D D D D D D eeee eeee eeee dddd dddd dddd iiii iiii iiii cccc ccccaaaa cccc aaaa aaaa tttt tttt tttt eeee eeeedddd eeee dddd dddd tttt tttt tttt oooo oooo oooo pppp ppppeeee pppp eeee eeee oooo oooo oooo pppp ppppllll pppp llll lllleeee eeee eeee w

w w w w w w

w w w w w hhhh hhhh hhhh oooo oooo oooo aaaa aaaa aaaa llll llll llll w w w w w w w w w w w w aaaa aaaa aaaa y y y y y y y y y y y y ssss ssss ssss dddd dddd dddd eeee eeee eeee m m m m m m m m m m m m aaaa aaaa aaaa n n n n n n n n n n n n dddd dddd dddd hhhh hhhh hhhh oooo oooo oooo pppp pppp pppp eeee eeee eeee :::: :::: ::::

““““ ““““K ““““ K K K K K K K Keeee K K K eeee eeeeeeee eeee eeeepppp pppp pppp y y y y y y y y yoooo y y y oooo oooo u uu u uu u u u uu u rrrr rrrr rrrr hhhh hhhh hhhh oooo oooo oooo pppp ppppeeee pppp eeee eeee aaaa aaaallll aaaa llll llll iiii iiii iiii vvvv vvvveeee vvvv eeee eeee aaaa aaaa aaaa ssss ssss ssss iiii iiii iiii tttt tttt tttt w w w w w w w wiiii w w w w iiii iiiillll llll llll llll llll llll k k k k k k k k k k k k eeee eeeeeeee eeee eeee eeee pppp pppp pppp y y y y y y y y y y y y oooo oooo oooo uu u u u uu urrrr uu u u rrrr rrrr ssss ssss ssss oooo oooo oooo u uu u uu u u u uu u llll llll llll bbbb bbbb bbbb rrrr rrrr rrrr eeee eeee eeee aaaa aaaa aaaa tttt tttt tttt hhhh hhhh hhhh eeee eeee eeee ssss ssss ssss ”””” ”””” ””””

ABSTRACT

Pratiwi, Citra. 107009003. “The Comparison of Sexist Language Portrayed in the Novel Resurrection by Tucker Malarkey and Its Translation ‘Kebangkitan’ by Arif Subiyanto”. Thesis. A Master Degree Program in Linguistics, the Graduate School of Universitas Sumatera Utara. 2012.

Novel as one of literary works reflects the present social condition where the author comes from. Whereas the translation process commonly can not be separated from the cultural context in which the translator comes. As a result, there is a contrast image of cultural context appears in the novel and its translation. This issue emerges in Resurrection and its translation, Kebangkitan, as well. Furthermore, there is gender difference between author and translator which also creates the distinction of diction used. The aims of this study are (1) to identify the diction used between participants in both novels, (2) to identify whether the language used in Kebangkitan can be categorized as sexist language or not, and (3) to identify the type of sexist language portrayed by the participants in the novels. This study is conducted by using qualitative descriptive approach with translation product oriented. The data is the language either in form of word, phrase, clause or sentence. The primary data sources are Resurrection novel and its translation, Kebangkitan, and the secondary data sources are any kind of written materials about sexism in language. The technique of data collection is documentary technique whereas the technique of data analysis is hermeneutic based on Gadamer’s perspective. The results of this study are (1) the distinction of dictions used between man and woman participants in both novels, (2) there are a number of texts showing sexist language related to women’s role and personality, for instance girl and woman, woman and man, woman and decision maker, woman and physical appearance, woman and domesticity, woman and manner, and woman and powerlessness, and (3) the major type of sexist language is dialogue.

Keywords: Sexist language, Translation, Diction, Participant

ABSTRAK

Pratiwi, Citra. 107009003. “Perbandingan Bahasa Seksis dalam Novel Resurrection Karya Tucker Malarkey dan Terjemahannya ‘Kebangkitan’

Karya Arif Subiyanto”. Tesis. Program Studi Magister Linguistik, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2012.

Novel sebagai salah satu bagian dari karya sastra mencerminkan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat asal pengarang. Sedangkan proses penerjemahan seringkali tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya asal penerjemah.

Akibatnya gambaran konteks sosial yang muncul dalam novel asli berbeda dengan novel terjemahan. Hal ini pulalah yang terjadi dalam novel Resurrection dan terjemahannya, Kebangkitan. Terlebih lagi ada perbedaan jender antara pengarang dan penerjemah juga menyebabkan perbedaan diksi yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui diksi-diksi yang digunakan antar pelibat dalam kedua novel, (2) mengetahui apakah bahasa dalam novel terjemahan dapat dikategorikan sebagai bahasa seksis, dan (3) untuk mengetahui jenis bahasa seksis yang ditunjukkan oleh pelibat dalam kedua novel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan berorientasi pada produk terjemahan. Data penelitian merupakan bahasa tulisan baik berbentuk kata, frasa, klausa maupun kalimat. Sumber data primer berupa novel Resurrection dan terjemahannya yang berjudul Kebangkitan, sedangkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber tertulis tentang seksisme dalam bahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter dan teknik analisis datanya menggunakan hermeneutika Gadamer.

Temuan penelitian adalah (1) adanya pembedaan diksi yang digunakan oleh pelibat lelaki dan perempuan dalam kedua novel, (2) terdapat beberapa teks yang menunjukkan bahasa seksis yang berhubungan dengan peran dan kepribadian perempuan, antara lain perempuan dan wanita, perempuan dan lelaki, perempuan dan pengambilan keputusan, perempuan dan fisik, perempuan dan rumah tangga, perempuan dan kesopanan, serta perempuan dan sikap menerima, dan (3) jenis bahasa seksis yang digunakan mayoritas bersifat dialogis.

Kata kunci: Bahasa Seksis, Terjemahan, Diksi, Pelibat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya tesis yang berjudul: Perbandingan Bahasa Seksis dalam Novel Resurrection Karya Tucker Malarkey dan Terjemahannya

‘Kebangkitan’ Karya Arif Subiyanto dapat terselesaikan. Tesis ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Master Humaniora pada Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Dosen Pembimbing I, Dr. Roswita Silalahi, Dip. TESOL, M.Hum., yang selalu dengan kesungguhan hati membimbing, mendukung dan mengarahkan saya serta atas segala kesabaran yang telah diberikan selama masa bimbingan. Ucapan serupa juga saya haturkan kepada Dosen Pembimbing II Dr.

Muhizar Muchtar, M.S. yang banyak membantu dengan memberikan masukan- masukan yang berharga dalam penulisan tesis. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para Dosen Penguji, Dr. Asmyta Surbakti, M.Si., dan Dr. Risnawaty, M.Hum., yang telah memberikan penilaian dan koreksi demi kesempurnaan penulisan tesis.

Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor USU, Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc(CTM) SpA(K), Direktur Program Pascasarjana

USU, Prof.Dr.Ir.A.Rahim Matondang, MSIE.,beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana USU sehingga memperlancar proses pengurusan administrasi tesis. Ucapan yang sama juga saya tujukan pada Ketua Program Studi Linguistik, Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D.

beserta jajaran Program Studi Linguistik serta kepada seluruh dosen dan staf adminitrasi SPs USU, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

Rasa terima kasih sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Drs. Zulkarnain, MBA., M.T. dan Lia Karlia Rossa, M.Pd. atas semua cinta kasih yang tak pernah putus dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu dan memenuhi mimpi mereka berdua. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan pada kakak tersayang, Diana Sari Unie Nesia, M.Sc. atas semua penghiburan yang membuat saya tidak merasakan jenuh selama penulisan tesis.

Ucapan terima kasih khusus juga saya sampaikan pada sahabat-sahabat tersayang, Yanurisma Sugianto S.S., Fitriyah Ainy, S.S., Retno Maharani, S.S. atas persahabatan abadi serta semua dukungan dan untaian semangat yang tiada henti, serta pada Ikmi Nur Oktavianti, M.A. dan Rita Damayanti, M.Pd. yang telah bersedia meluangkan banyak waktu demi mencarikan berbagai literatur yang menunjang penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan pada dosen sekaligus sahabat, Drs. Arif Subiyanto, M.A., yang setia mendukung saya bahkan sejak awal menjejakkan kaki sebagai mahasiswi S2 serta dengan berbesar hati merelakan hasil

karyanya menjadi bahan penelitian saya. Rasa terima kasih juga saya haturkan bagi staf Balai Bahasa Medan yang telah meminjamkan literatur guna mendukung penelitian ini.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu saya baik moril maupun materiil selama saya mengikuti pendidikan sampai selesai. Pada kesempatan ini saya juga memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi selama menjalani pendidikan S2. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Medan, Juni 2012

Citra Pratiwi

RIWAYAT HIDUP

Nama : Citra Pratiwi

Tempat/ Tanggal lahir : Bandung / 6 Januari 1987 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Alue Raya. Gang Melati No 1.

Buket Rata- Lhokseumawe Aceh Utara, Provinsi Aceh

Hp : 081333168987

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Bertingkat, Lhokseumawe – Aceh Utara (1994- 1998) SMP : SMPN 2, Lhokseumawe – Aceh Utara (1998-2001)

SMA : SMAN 1, Sidoarjo – Jawa Timur (2003-2004) Universitas

- S1 : Brawijaya, Malang. Jurusan Sastra Inggris (2004-2008)

- S2 : Sumatera Utara, Medan. Jurusan Kajian Terjemahan (2010-2012)

Riwayat Beasiswa

§ Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional dalam program Beasiswa Unggulan Aktivis se-Indonesia (2006-2007)

§ Universitas Brawijaya, Beasiswa Pembebasan SPP (2005-2008)

Riwayat Kerja

§ Pemandu Wisata di Sunrise Tours and Travels, Malang (2007)

§ Music Event Organizer di Kharisma Event Organizer, Malang (2004-2008)

§ Pengajar Bahasa Inggris di LP3I Langsa (Februari 2009-Juli 2009)

§ Instruktur Bahasa Inggris di D ‘n D Educational Center Langsa (Maret 2009-Juli 2009)

§ Instruktur Bahasa Inggris di ILC (Inixindo Language Center) Langsa (Juni 2009- Juli 2009)

§ Reporter di Waspada Online, Medan (Desember 2009-April 2010)

§ Staff Program di Radio Delta FM, Medan (Januari 2011-Mei 2011)

§ English Trainer di Primagama English Syailendra, Medan (September 2011-April 2012)

Riwayat Organisasi

§ Unit Aktivitas Band Universitas Brawijaya

§ BEM Bahasa & Sastra Universitas Brawijaya

§ IPPMA (Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Aceh) Malang

§ Sanggar Tari Aceh Cakradonya

§ Paduan Suara Bahasa & Sastra, E-Lite Voice

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRACT ... i

ABSTRAK ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR BAGAN ... xii

DAFTAR SINGKATAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 01

1.1 Latar Belakang ... 01

1.2 Pembatasan Masalah ... 09

1.3 Rumusan Masalah ... 10

1.4 Tujuan Penelitian ... 10

1.5 Manfaat Penelitian ... 11

1.5.1 Manfaat Teoritis ... 11

1.5.2 Manfaat Praktis ... 11

1.5.2.1 Manfaat Umum ... 11

1.5.2.2 Manfaat Khusus ... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI ... 12

2.1 Kajian Pustaka ... 12

2.1.1 Perilaku Seksis dalam Budaya Humor ... 12

2.1.2 Paham dan Perilaku Seksis dalam Berbahasa ... 14

2.1.3 Penggambaran Perempuan dalam Bahasa Terjemahan ... 15

2.1.4 Studi Jender dalam Penerjemahan ... 15

2.2 Konsep ... 16

2.2.1 Jender ... 16

2.2.2 Seksisme ... 18

2.2.3 Hermeneutika Gadamer ... 20

2.2.4 Perempuan dalam Budaya Jawa ... 22

2.2.5 Pelibat ... 25

2.3 Landasan Teori... 26

2.3.1 Teori Gain and Loss in Translation ... 26

2.3.2 Teori Bahasa dan Jender ... 31

BAB III METODE PENELITIAN ... 34

3.1 Pendekatan Penelitian ... 34

3.2 Data dan Sumber Data ... 35

3.2.1 Data ... 35

3.2.2 Sumber Data Primer ... 35

3.2.3 Sumber Data Sekunder ... 36

3.3 Teknik Pengumpulan Data ... 36

3.4 Teknik Analisis Data... 37

3.5 Keabsahan Penelitian ... 40

BAB IV PEMBAHASAN ... 43

4.1 Analisis Diksi ... 44

4.1.1 Diksi antar Pelibat ... 44

4.1.2 Diksi Bahasa Perempuan ... 52

4.2 Analisis Bahasa Seksis ... 125

4.2.1 Perempuan dan Wanita ... 128

4.2.2 Perempuan dan Lelaki ... 132

4.2.3 Perempuan dan Pengambilan Keputusan ... 134

4.2.4 Perempuan dan Fisik ... 136

4.2.5 Perempuan dan Rumah Tangga ... 141

4.2.6 Perempuan dan Kesopanan ... 142

4.2.7 Perempuan dan Sikap Menerima ... 144

4.3 Analisis Jenis Bahasa Seksis ... 147

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 149

5.1 Kesimpulan ... 149

5.2 Saran ... 150

DAFTAR PUSTAKA ... 152

LAMPIRAN ... 158

Lampiran 1 Sinopsis Novel ... 158

Lampiran 2 Serat Candrarini Ranggawarsitan ... 161

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 4.1 : Data Penggunaan Bahasa Sopan ... 53

Tabel 4.2 : Data Penggunaan Bahasa Standar ... 70

Tabel 4.3 : Data Penggunaan Bahasa Halus ... 97

Tabel 4.4 : Data Penggunaan Question Tags ... 105

Tabel 4.5 : Data Penggunaan Intonasi Tinggi ... 108

Tabel 4.6 : Data Penggunaan Adjektiva Tanpa Makna ... 113

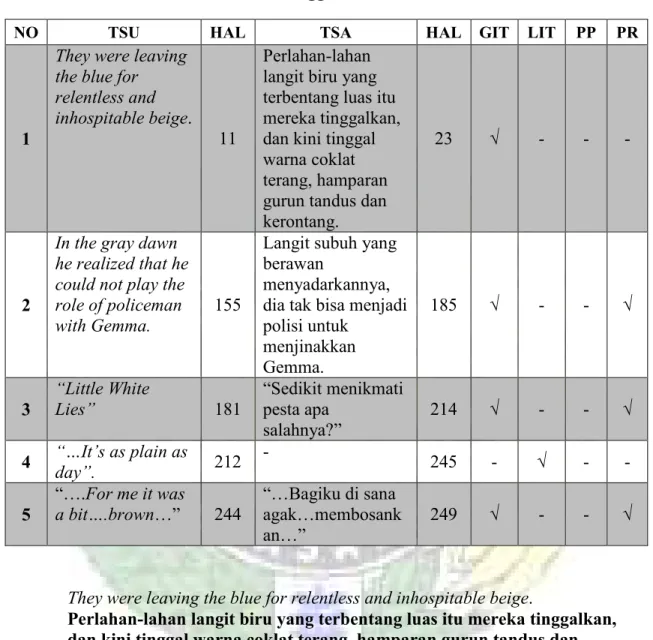

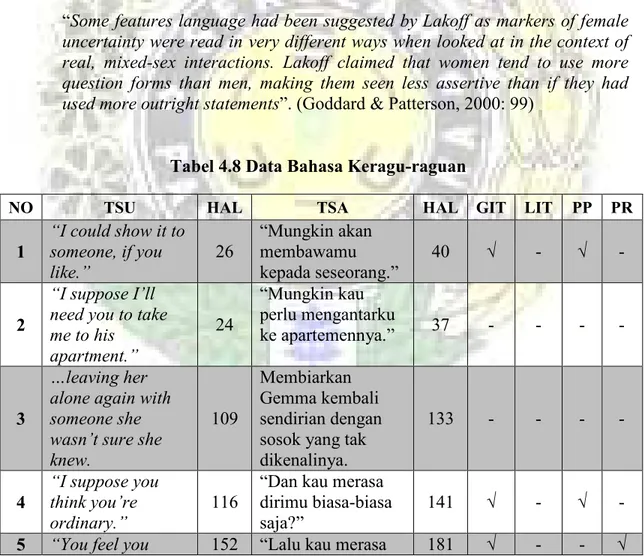

Tabel 4.7 : Data Penggunaan Istilah Warna ... 116

Tabel 4.8 : Data Bahasa Keragu-raguan ... 119

DAFTAR BAGAN

Hal

Bagan 2.1 : Proses Penerjemahan Nida ... 28 Bagan 3.1 : Model Aplikasi Teknik Analisis Data Hermeneutika Gadamer .... 38 Bagan 3.2 : Silogisme-Piramida Duduk Bungin ... 41

DAFTAR SINGKATAN

BSa : Bahasa Sasaran BSu : Bahasa Sumber GIT : Gain in Translation LIT : Loss in Translation P : Penafsir (Peneliti) PP : Perubahan Peran PR : Perubahan Rasa TSu : Teks Sumber TSa : Teks Sasaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerjemahan selama ini didefinisikan melalui berbagai cara dengan latar belakang teori dan pendekatan yang berbeda. Menurut Catford (dalam Machali, 2009:25) penerjemahan adalah “the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language” atau mengganti bahan teks dalam bahasa sumber dengan bahan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran. Di sisi lain, Newmark (dalam Machali, 2009: 25) memandang penerjemahan sebagai “rendering the meaning of a text into another language in the way the author intended the text”

atau menerjemahkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain yang dimaksudkan penulis TSu.

Dari dua definisi terjemahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerjemahan adalah upaya mengganti teks bahasa sumber dengan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran dan yang diterjemahkan adalah makna sebagaimana yang dimaksudkan penulis TSu. Penerjemahan tentulah tidak bisa dilepaskan begitu saja dari bahasa yang dengan keanekaragamannya, berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi dalam kaitannya dengan kontak sosial dan juga sebagai alat transmisi budaya (Aitchison dalam Netra, 2009:1).

Apa yang dikemukakan oleh Aitchison tersebut sesuai dengan problema yang sering terjadi dalam dunia penerjemahan. Hal ini dikarenakan penerjemahan bukan hanya berkaitan dengan penggantian bahasa semata, melainkan terjadinya kegiatan komunikasi baru melalui hasil komunikasi yang sudah ada (yakni dalam bentuk teks), tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dimana teks baru tersebut akan dibaca dan dikomunikasikan kembali.

Kegiatan komunikasi dalam penerjemahan yang diibaratkan sebagai jembatan makna antara produsen bahasa sumber dan produsen bahasa sasaran tak jarang mengakibatkan distorsi makna yang disebabkan oleh keikutsertaan ideologi penerjemah. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan atau sistem nilai serta representasinya dalam berbagai media dan tindakan sosial (Hasanuddin, 2006:36). Jika ditilik lebih jauh, penerjemahan akan selalu berujung pada pengambilan keputusan oleh seorang penerjemah, apakah produk terjemahan yang dihasilkan lebih condong ke bahasa sumber atau akan mengikuti ideologi penerjemah sendiri, dalam hal ini condong ke bahasa sasaran.

Ideologi penerjemah, ideologi dalam penerjemahan serta penerjemahan ideologi merupakan tiga hal yang secara nyata berbeda. Ideologi penerjemah adalah seperti apa yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, yakni ideologi yang dianut oleh penerjemah. Ideologi tersebut dapat dengan sadar ataupun tidak dapat terefleksikan dalam segala aktivitas sosial yang dilakukan oleh penerjemah, termasuk dalam hal menerjemahkan sebuah teks.

Ideologi penerjemahan menurut Amalia (2007: 20) adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang menggeluti dunia penerjemahan, termasuk juga kemampuan lain seperti prosedur, metode, dan teknik penerjemahan. Sementara menurut Hoed (dalam Silalahi, 2009: 10), ideologi penerjemahan merupakan gagasan, mitos, dan prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh kelompok masyarakat. Dalam bidang penerjemahan, ideologi diartikan sebagai prinsip tentang ‘benar’ atau ‘salah’ –nya sebuah penerjemahan. Ideologi penerjemahan terbagi atas dua kutub polar yaitu foreignisasi dan domestikasi.

Foreignisasi lebih berorientasi pada bahasa sumber sehingga penerjemah berupaya untuk mempertahankan apa yang asing dan tidak lazim bagi pembaca sasaran, namun merupakan hal yang lazim, khas, dan unik dalam budaya bahasa sumber (Mazi- Leskovar, 2003: 5). Sedangkan ideologi domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada kaidah, norma, dan budaya bahasa sasaran. Di sisi lain, penerjemahan ideologi adalah sebuah penerjemahan yang ditujukan untuk menerjemahkan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi.

Penelitian ini akan mendekatkan analisis pada ideologi penerjemah yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda dengan penulis TSu.

Perbedaan yang muncul dalam bahasa tulisan akan dikaitkan dengan latar belakang budaya penerjemah.

Bentuk produk terjemahan dapat sangat bervariasi, namun hampir keseluruhannya berbentuk teks, baik lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk produk terjemahan muncul dalam karya sastra. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam sebuah

karya sastra diyakini oleh masyarakat sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyatakan rasa senang, marah, jengkel, dan simpati.

Dalam bahasa Jerman istilah novel dikenal dengan novelle yang secara harfiah berarti sebuah barang baru yang kecil kemudian diartikan sebagai sebuah cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2000:9). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 969) novel adalah karangan prosa yang panjang serta mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Beberapa unsur instrinsik novel adalah tema, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang dan gaya bahasa. Karya novel biasanya mengangkat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dan dituangkan dengan bahasa yang menarik serta dapat mempengaruhi jiwa para pembaca sehingga dapat menyelami dan seolah-olah hadir dalam cerita tersebut.

Penelitian dalam tesis memfokuskan analisis pada bahasa novel fiksi yang berjudul Resurrection dan novel terjemahannya yang berjudul Kebangkitan yang diterjemahkan oleh Arif Subiyanto.

Berawal dari inti cerita yang mengungkap fakta perjalanan sejarah agama Kristiani, novel Resurrection menjadi sebagai salah satu novel yang memberikan International Sensation di beberapa negara seperti Brazil, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Republik Slovakia, Kroasia, dan Serbia. Novel tersebut juga pernah menjadi salah satu buku yang direkomendasikan oleh berbagai klub buku online di berbagai negara termasuk Indonesia.

Novel Resurrection yang merupakan hasil karya seorang novelis perempuan, Tucker Malarkey, dapat dikatakan sebagai sebuah novel yang cukup feminis. Asumsi ini bukan hanya melihat dari jender penulisnya sebagai seorang individu, melainkan melalui penokohan, alur cerita, bahkan pengemasan novel. Tokoh utama dan beberapa tokoh pendukung dalam novel ini merupakan perempuan dan digambarkan sebagai sosok dengan karakter yang cukup kuat. Alur cerita mengisahkan tentang pencarian seorang arkeolog akan situs sosok perempuan yang sengaja dihilangkan oleh sejarah agama Kristiani akibat ketidaksetaraan jender yang berkembang di sistem gereja-gereja Inggris saat itu. Selain itu, sampul depan novel ini juga menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Pada novel aslinya, sampul depan mengilustrasikan gambar seorang perempuan setengah badan yang menutupi kepalanya dengan sehelai selendang dan berlatar belakang piramida Mesir.

Sedangkan di sampul depan novel terjemahannya, gambar yang tampak hanyalah patung Spynx dan piramida di tengah-tengah gurun pasir. Tentu saja, tidak akan ada pembahasan mengenai sampul novel dalam penelitian ini, hanya saja hal tersebut akan menjadi penguatan tersendiri mengapa memilih novel tersebut sebagai sumber data utama.

Setelah melakukan pembacaan terhadap kedua novel, muncul hipotesa bahwa ada perbedaan makna dari bahasa yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan ideologi dan jender antara penulis dan penerjemah. Oleh karena itu baik secara tersurat dan tersirat terdapat suatu fenomena perubahan gambaran perempuan yang cukup signifikan dalam kedua novel tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh

sistem patrilineal yang dianut oleh sebagian besar penutur asli bahasa Indonesia yang menempatkan kaum laki-laki dengan kedudukan yang dianggap lebih tinggi daripada kaum perempuan. Demikian pula halnya dengan fungsi kaum laki-laki dalam masyarakat yang dianggap lebih dominan dan unggul dibandingkan dengan kaum perempuan, atau dengan kata lain kaum perempuan ditempatkan pada posisi subordinat.

Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai bentuk bahasa seksis yang yang dimaksud, berikut adalah contoh bahasa seksis dalam terjemahan yang mengalami distorsi makna dari segi budaya:

TSu:

Bila seorang gadis berkenan di hati seorang pemuda, maka ia memberi tahu orang tuanya untuk melamar pujaan hatinya itu.

(Ragam Budaya Daerah dalam Machali, 2009: 166)

Dari penggalan TSu di atas, dapat dilihat sikap pria yang lebih ‘aktif’ dan berbanding terbalik dengan wanita yang seolah-olah hanya bisa ‘menunggu’.

Masih menurut Machali, teks tersebut diberikan kepada beberapa mahasiswa Australia dalam kelas penerjemahan yang sudah ditatar mengenai adat dan budaya suku di Indonesia dan secara umum sudah memahami budaya Indonesia dan aspek- aspek patriarkat dalam budaya tersebut.

TSa:

When a young girl falls in love with a young man, then she informs her parents about the marriage proposal to the idol of her heart.

(Ragam Budaya Daerah dalam Machali, 2009: 167)

Hasil terjemahan pertama menunjukkan bahwa pihak perempuan dalam TSu yang terkesan pasif berubah menjadi aktif. Konsep liberalisasi dalam budaya barat tercermin kuat di sini, dan mengabaikan budaya Indonesia yang sebelumnya muncul pada TSu.

Selanjutnya adalah contoh yang diambil dari kedua sumber data dalam penelitian ini:

TSu:

“The Prophet of Islam had an Egyptian wife, the only wife to bear him a child”.

(Malarkey, 2006: 71)

Dalam novel aslinya “Resurrection”, pengarang menggunakan kata “had” untuk menunjukkan kepemilikan dari “Egyptian wife”.

TSa:

“Nabi orang Islam itu kawin dengan perempuan Mesir anak seorang Koptik, satu-satunya istri yang memberinya keturunan laki-laki”.

(Malarkey, 2007: 91)

Namun yang muncul pada novel terjemahan “Kebangkitan”, penerjemah memilih menggunakan verba ‘kawin’ yang menggantikan verba had. Secara etimologi, kata kawin berasal dari bahasa Sankskerta Vini yang kemudian diturunkan menjadi kata Hawin/Awin dalam bahasa Jawa Kuno yang bermakna: dibawa, dipikul, dipanggil, diemban dan diboyong (www.pondokbahasa.worpress.com). Jelas bahwa tidak ada unsur seksual dalam pengertian kata kawin. Namun, dalam TSa

menyebutkan bear him a child, yang berarti terjadi hubungan seksual yang menyebabkan lahirnya seorang anak.

Berbeda dengan kata kawin, kata nikah yang berasal dari bahasa Arab memiliki makna:

a. perkumpulan/perhimpunan b. hubungan seksual/persetubuhan

c. perjanjian antara pria dan wanita untuk hidup sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah menurut agama

Apabila merunut kepada asal muasal kata nikah, maka tersirat makna mengenai hubungan seksual (www.pondokbahasa.wordpress.com).

Perubahan arti terjadi dalam bahasa Indonesia, kawin memiliki arti:

a. Membentuk keluarga dengan lawan jenis b. Bersuami atau beristri

c. Melakukan hubungan kelamin (untuk hewan) d. Bersetubuh

Sedangkan nikah memiliki pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama.

Terjadi penyimpangan yang tidak terlacak secara etimologi dan berkembang di masyarakat. Nikah memiliki konotasi yang positif, berbanding dengan kawin yang memiliki konotasi negatif.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas menyangkut bahasa penerjemahan secara makro, dirasakan perlu adanya pendekatan terhadap bahasa dan jender terhadap masalah tersebut. Adapun topik pembahasannya, dipayungi oleh konsep bahasa seksis dalam karya sastra novel yang dikaji dari perspektif bahasa dan jender.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkombinasikan teori-teori dari ranah bahasa terjemahan dan juga jender. The concept of gain and loss in translation menurut pemikiran Eugene Jacques Nida dianggap sesuai untuk membantu menganalisis perubahan bahasa dari bahasa sumber kepada bahasa terjemahannya terutama dari segi makna. Untuk teori jender dalam perspektif bahasa, akan digunakan teori dari Robin Lakoff yang mengklasifikasikan bahasa sesuai jender. Mengenai penjelasan tentang masing-masing teori akan diuraikan dalam bab berikutnya.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pokok permasalahan refleksi seksisme yang muncul dalam tataran bahasa novel Resurrection dan novel terjemahannya, Kebangkitan.

1.3 Rumusan Masalah

Guna memperoleh hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan adanya perumusan masalah dari berbagai masalah yang telah berhasil diidentifikasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah diksi yang digunakan oleh pelibat laki-laki dan perempuan dalam novel Resurrection dan novel terjemahannya?

2. Apakah bahasa dalam novel terjemahan dapat dikategorikan sebagai bahasa seksis?

3. Bagaimanakah jenis bahasa seksis yang ditunjukkan oleh pelibat dalam novel Resurrection dan novel terjemahannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui diksi yang digunakan oleh pelibat laki-laki dan perempuan dalam novel Resurrection dan novel terjemahannya.

2. Untuk mengetahui apakah bahasa dalam novel terjemahan dapat dikategorikan sebagai bahasa seksis.

3. Untuk mengetahui jenis bahasa seksis yang ditunjukkan oleh pelibat dalam novel Resurrection dan novel terjemahannya.

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi manfaat sebagai salah satu rujukan untuk merangsang penelitian lain di bidang penerjemahan.

2. Salah satu sumbangan pemikiran untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang perkembangan kajian bidang terjemahan.

1.5.2 Manfaat Praktis 1.5.2.1 Manfaat Umum

Adapun manfaat umum dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat untuk dapat memahami akan kajian terjemahan sebagai bidang ilmu yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas.

1.5.2.2 Manfaat Khusus

Sedangkan manfaat khusus dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai seksisme dan permasalahannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat penelusuran atas penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap bisa menjadi masukan dalam melakukan analisis penelitian. Secara garis besar, beberapa penelitian sebelumnya yang dicantumkan dalam bab ini, memiliki persamaan dari segi objek penelitian yaitu mengenai bahasa dan jender.

Perbedaannya muncul dari sisi teori siapa yang digunakan dalam penelitian dan objek penelitiannya.

2.1.1 Perilaku Seksis dalam Bahasa Humor

I Made Netra dalam Perilaku Seksis dalam Bahasa Seni Pertunjukkan Ragam Humor di Kota Denpasar (2009) menjelaskan bahwa humor tergolong dalam bahasa seksis yang berbentuk monologis dan atau dialogis psikoanalitis, sosial, dan persepsi kognitif. Jika dilihat dari sasarannya, bahasa humor dapat berbentuk humor etnis, humor seksual dan humor politik. Bentuk dan jenis bahasa humor seperti itu dipakai untuk tujuan-tujuan atau fungsi untuk mengabaikan, merendahkan perempuan, dan sejenisnya.

Adapun teori yang digunakan adalah formulasi dari teori humor dan linguistik humor serta teori bahasa dan jender. Teori humor dan linguistik humor yang mengacu

pada Wilson mengartikan bahwa humor adalah bentuk bahasa yang mengandung kebebasan yang dapat dijelaskan dari sudut dampak emosionalnya; di samping itu humor juga mengandung konflik, yang dapat diartikan dengan adanya dorongan untuk saling bertentangan antara dua pelaku, dan ketidakselarasan yang merujuk pada penjelasan kognitif.

Sedangkan teori bahasa dan jender mengacu pada Wolfram yang beranggapan bahwa jender digunakan untuk menangkap dan menjelaskan fenomena-fenomena kompleks sosial, budaya dan psikologi yang melekat pada seks atau jenis kelamin.

Dengan demikian, variasi bahasa yang dibangun tidak berkaitan dengan fonologi, tata bahasa, dan leksikon, tetapi lebih berkaitan dengan semantik atau makna yang terkandung pada bahasa yang sudah mengarah pada kepada konvensi penggunaan variasi bahasa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Netra tersebut pada akhirnya menyimpulkan bahwa berdasarkan jenis komunikasinya, bahasa seksis ditemukan dan digunakan dalam buku humor adalah komunikasi monologis dan dialogis. Selain itu, bahasa seksis yang digunakan dalam humor antara jenis kelamin dengan jenis kelamin tertentu dimaksudkan untuk menjadikan perempuan sebagai objek atau merendahkan, menyepelekan, dan mengesampingkan perempuan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tidak langsung dengan pengandaian, dan secara langsung antara jenis kelamin tertentu, seperti antara perempuan dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki adalah dan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, secara implisit perempuan pun bisa berperilaku seksis di

depan kaumnya sendiri dan terhadap laki-laki sehingga laki-laki tersebut diabaikan, dilecehkan, dan disepelekannya.

2.1.2 Paham dan Perilaku Seksis dalam Berbahasa

Nababan (2004) melakukan penelitian mengenai wujud paham seksis dengan judul Paham dan Perilaku Seksis dalam Berbahasa. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek kata generik yang seksis, dan paham atau perilaku seksis dalam berbahasa. Teori yang diterapkan adalah teori seksisme yang dipelopori oleh Cameron (1994), Vetterling-Braggin (1982), dan Persing (1978). Untuk menunjang penelitian ini, data yang diambil adalah data tulis yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran bahasa Inggris SMP dan SMA, dan bahasa lisan dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hasil analisis atau temuannya adalah sebagai berikut: Kata generik man merujuk pada manusia pada umumnya, dan oleh karena itu, kata gantinya seharusnya he atau she. Sebaliknya kata man dalam “A man was arrested yesterday.

He was accused of stealing money from the bank”, bukan kata generik. Oleh sebab itu, penggunaan kata ganti he yang merujuk pada kata man, bukanlah kata seksis.

Demikian pula, “The women were talkative”, bukan kalimat seksis karena the women yang dimaksudkan adalah wanita tertentu. Sebaliknya “women are talkative” adalah kalimat yang seksis karena kata women dalam kalimat tersebut merujuk pada perempuan pada umumnya. Padahal tidak semua wanita mempunyai sifat seperti itu.

2.1.3 Penggambaran Perempuan dalam Terjemahan

Bo li dalam penelitiannya yang berjudul The Images of Women in Translation in Hong Kong Chinese Newspapers in the Early Twentieth Century: A Case Study of The Chinese Translation of the Brotherhood of the Seven Kings Yousuowei Bao (1905-1906) berusaha menggali paradoks kesalahan penerjemahan dan interpretasi pada terjemahan antarbudaya. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menuliskan kembali gambaran perempuan dalam cerita detektif Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dan mengetahui alasan sosial yang melatarbelakanginya.

Surat kabar harian Yousuowei Bao diprakarsai oleh seorang pria bernama Zheng Guangong di Hong Kong pada tahun 1905 dan mendapatkan perhatian sangat besar dari para peneliti karena peranannya dalam proses revolusi dinasti Qing. Surat kabar tersebut terbagi atas dua bagian yaitu, bagian berita dan tulisan-tulisan humor.

Hasil yang ditemukan adalah adanya penganiayaan terhadap gambaran wanita yang muncul akibat manipulasi sistematis dalam proses penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah. Li menggambarkan penganiayaan tersebut dalam empat garis besar yaitu: being laid off, being silenced, being favorably called upon, dan

being incognitoed.

2.1.4 Studi Jender dalam Penerjemahan

Sastriyani dengan judul penelitian Studi Jender dalam Komik-Komik Prancis Terjemahan mencoba mengidentifikasikan relasi antara laki-laki dan perempuan

dalam komik-komik Prancis yang cenderung menempatkan perempuan rendah serta mengungkap bias-bias jender dalam komik-komik Prancis terjemahan.

Tokoh laki-laki dan perempuan yang muncul dibedakan dari sifat, aktivitas, dan perannya. Sifat-sifat yang diberikan kepada laki-laki dalam komik tersebut adalah cekatan dan kuat, sedangkan perempuan cenderung memiliki sifat bawel, cerewet, dan genit. Peran publik yang digambarkan dalam komik-komik terjemahan dari Prancis cenderung stereotip, bahkan bias jender, yang mana laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan.

Pengkajian penelitian tersebut dilakukan dengan metode analisis isi berdasarkan sepuluh sampel populasi komik Prancis terjemahan. Lebih lanjut, penulis menggunakan tolak ukur stereotip peran jender dan ketidakadilan jender dalam komik-komik Prancis.

2.2 Konsep

Konsep adalah sendi utama yang mendasari keseluruhan pemikiran dan merupakan entitas mental yang bersifat universal dan merujuk pada kategori, kejadian atau hubungan. Pemaparan konsep diperlukan untuk memberikan pemahaman makna yang sama antara peneliti dan pembaca.

2.2.1 Jender

Pembedaan jender dan seks pertama dikemukakan oleh seksiologis, John Money pada tahun 1965. Menurutnya seks lebih berkaitan dengan aspek biologis, sedangkan jender sebagai peran (www.wikipedia.org/wiki/gender). Namun saat itu

pendapat Money tidak begitu dikenal luas, baru sekitar tahun 1968 seorang psikoanalis sastra, Robert Stoller, merincikan tiga komponen pembentuk identitas jender:

“Stoller identifies three components in the formation of the core gender identity: biological and hormonal influences, sex assignment of birth, and environmental and psychological influences with effects similar to imprinting”. (www.enotes.com)

Jender dan kaitannya dengan ilmu sosial budaya dikembangkan pertama kali oleh Ann Oakley pada tahun 1972 yang mengartikan jender sebagai perbedaan yang bukan bersifat biologis melainkan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial atau diciptakan oleh manusia melalui proses kultural yang panjang (dalam Fakih, 2004: 72). Sejalan dengan Oakley, Basow juga mendefinisikan jender sebagai hasil konstruksi sosial.

“Gender is constructed by people, not by biology, and this construction is shaped by historical, cultural, and psychological processes”. (1992: 3)

Karena jender merupakan bentukan manusia, maka tidak bersifat kodrati dan dapat berubah menurut waktu dan budaya tempat jender tersebut tumbuh dan berkembang. Akan tetapi masih banyak yang memahami jender secara keliru, dan mengganggapnya sebagai kodrat yang harus dijalani oleh perempuan dan laki-laki.

Misalnya saja dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga seperti mengasuh dan mendidik anak, memasak serta membersihkan rumah dianggap menjadi kodrat perempuan, sebaliknya kodrat lelaki adalah mencari nafkah di luar rumah.

Pembedaan peran menurut jender tersebut akan berakibat ketidakadilan jender yang menurut Fakih menyebabkan terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, subordinasi pada salah satu jenis kelamin yang umumnya adalah kaum perempuan, pelabelan negatif (stereotip) terhadap jenis kelamin tertentu yang memicu diskriminasi ketidakadilan lainnya, kekerasan terhadap perempuan, dan kaum perempuan cenderung mendapat beban kerja domestik yang lebih banyak dan lebih lama dari lelaki (2004:72-75).

2.2.2 Seksisme

Salah satu aspek hubungan sosial yang penting di dalam masyarakat adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Jika bahasa merupakan seperangkat konvensi yang mampu merefleksikan hubungan-hubungan sosial, maka diferensiasi jender tersebut akan tercermin juga di dalamnya. Hal ini dapat terjadi karena bahasa memuat istilah, konsep, ataupun label yang menandai tingkah laku mana yang pantas bagi laki-laki dan mana yang pantas bagi perempuan (Budiman dalam Susanto, 1992:

73)

Untuk menunjang pengertian seksisme, berikut dipaparkan beberapa penjelasannya:

1. Seksisme merupakan suatu paham atau sistem kepercayaan yang mempercayai adanya fenomena yang masih menganggap jenis kelamin tertentu (laki-laki) lebih unggul dari jenis kelamin lainnya (perempuan). Hal tersebut terlihat dari bentuk bahasa yang dipakai oleh laki-laki dalam berkomunikasi atau dari monolog seorang laki-laki tentang perempuan, mengandaikan perempuan dengan binatang

yang jelek atau dengan benda-benda yang secara pragmatis dan metaforis mengandung nilai-nilai negatif tentang perempuan (Cobuild English Dictionary, 1997: 1512).

2. Seksisme tidak hanya terbatas pada paham tetapi juga pada praktek-praktek yang meneguhkan dominasi dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu kaum laki-laki terhadap kaum perempuan atau bisa juga kaum perempuan sendiri yang melakukannya terhadap kaumnya sendiri atau sesamanya (Cameron dalam Nababan, 2004:156).

3. Seksisme memandang bahwa ketidaksetaraan kaum laki-laki dan perempuan tidak saja terjadi dalam berbagai aktivitas kehidupan, namun juga terlihat melalui bahasa baik secara verbal maupun nonverbal (Persing dalam Nababan, 2004:

156).

Seksisme dalam berbahasa menjadi instrumen yang merekam asumsi-asumsi yang diyakini oleh masyarakatnya mengenai bagaimana seharusnya seorang laki-laki atau perempuan memandang, bertindak dan berpikir.

2.2.3 Hermeneutika Gadamer

Secara umum, dunia hermeneutika berkaitan dengan penafsiran atau pemahaman akan sesuatu. Penafsiran tersebut tidak bisa terlepas dari teks. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bahasa, teks, dan hermeneutika adalah satu kesatuan. Bleicher memaparkan bahwa tugas utama hermeneutika adalah memastikan isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks dan sebagainya serta menemukan instruksi- instruksi yang terdapat di dalam bentuk-bentuk simbolis (2003: 5).

Dalam pandangan klasik, hermeneutika mengingatkan pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Peri Hermeneias atau De Interpretatione. Yaitu bahwa kata-kata yang diucapkan oleh individu adalah simbol dari pengalaman mentalnya, dan kata- kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan itu 1.

Banyak tokoh yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan hermeneutika, salah satunya adalah Hans-Gadamer. Hermeneutika yang dikembangkan oleh Gadamer yaitu tidak memberikan pemahaman makna yang selalu seiring sejalan sesuai yang dimaksudkan oleh pengarang. Menurutnya makna suatu teks akan tetap terbuka dan tidak terbatas. Karenanya, interpretasi atau pemahaman tidak bersifat reproduktif melainkan produktif.

Jika dikaitkan dengan dunia penerjemahan maka seorang penerjemah tidak akan bisa melepaskan diri dari situasi historis tempat dia berada. Artinya suatu teks tidak terbatas pada masa teks tersebut ditulis, tetapi memiliki keterbukaan makna

1 Metode Penelitian Kualitatif dan Hermeneutika.

(http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2011/06/metodologi-penelitian-kualitatif-dan.html)

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pekerjaan menerjemahkan atau menginterpretasi adalah proses yang tak pernah selesai atau berkelanjutan. Menurut Hardiman (dalam Hidayat, 2010) makna teks bukanlah makna bagi pengarangnya, melainkan makna bagi siapapun yang membacanya, sehingga proses penafsiran adalah proses kreatif.

Dalam pandangan Gadamer proses pemahaman merupakan peristiwa historis, dialektika dan linguistik (Bleicher, 2003: 157-167). Historis yang dimaksud berkaitan dengan teks dan memiliki tiga kerangka waktu yang mengitarinya yaitu masa lampau tempat teks tersebut lahir dan dipublikasikan, masa kini yang meliputi prasangka penafsir, dan masa depan yang menjadi nuansa baru teks (Hidayat, 2010). Bagi Gadamer penting untuk memasukkan unsur prasangka dalam memahami atau menafsirkan teks. Yang perlu digarisbawahi adalah bukan untuk menjadikan proses pemahaman menjadi subjektif dan tidak kritis. Sehingga perlu adanya pembedaan antara prasangka yang rasional dan yang tidak, serta antara prasangka yang sah dan prasangka yang tidak sah. Selain itu, perlu mengakui keterlibatan tradisi yang akan membantu proses pemahaman.

Sementara itu dialektika mengacu pada tugas utama penafsir adalah memahami pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sebuah teks. Dalam menghadapi pertanyaan yang diajukan teks tersebut, penafsir harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dirinya sendiri sehingga kemungkinan- kemungkinan makna yang lain akan terbuka (Bleicher, 2003: 167). Dengan kata lain, dialektika mencoba mengeluarkan teks dari alienansinya dan mengembalikannya ke

kehidupan penafsir di masa kini. Linguistik menurut Gadamer mengandung pengertian bahwa elemen bahasa memiliki peranan sangat penting dalam proses penafsiran karena bahasa merupakan media penghubung antara konteks historis dan masa kini.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti yang memposisikan diri sebagai penafsir berangkat dari prasangka akan adanya perbedaan visualisasi perempuan dalam teks. Untuk menemukan jawaban atas prasangka tersebut, maka perlu adanya pemahaman mengenai konteks historis yang akan didapat dengan mengaitkan produk terjemahan dengan budaya Jawa yang merupakan budaya asal penerjemah.

2.2.4 Perempuan dalam Budaya Jawa

Setiap masyarakat menciptakan dan mengembangkan kebudayaan sebagai tuntunan yang memandu kehidupan, sesuai dengan lingkungan sosial dan fisik di wilayahnya masing-masing. Budaya sebagai tuntunan kehidupan tersebut dimanifestasikan pada aspek-aspek kehidupan sebagai perwujudan dari kesamaan budaya maupun identitas yang dimiliki sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut.

Sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia suku Jawa tersebar di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah menghasilkan budaya Jawa. Menurut Susanto (1992) budaya Jawa sangat mengutamakan keseimbangan, keselarasan, keserasian, semua unsur hidup dan mati harus harmonis, saling berdampingan dan mencari kecocokan oleh sebab itu keluarga Jawa juga mengutamakan keselarasan yang harmonis tanpa adanya gejolak maupun konflik antar anggota keluarga di dalamnya.

Keluarga Jawa mendidik anak perempuan sejak kecil untuk menjadi ibu dan istri yang berbakti pada suami. Untuk itu anak perempuan banyak dibekali pengetahuan-pengetahuan praktis untuk mengurus rumah tangga sedangkan anak laki-laki dipersiapkan untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya.

Secara tradisional, aktivitas di dapur, seperti memasak dan aktivitas lain yang terkait dengan itu dalam masyarakat Jawa dipandang sebagai pekerjaan perempuan (Hersri dalam Suyanto, 2010). Oleh karena itu, dalam masyarakat Jawa hidup istilah gawean wong wedok iku macak, masak, lan manak ‘pekerjaan perempuan adalah

‘berdandan, memasak, beranak’. Istilah lain terkait pekerjaan perempuan adalah gawean wong wedok: isah-isah, umbah-umbah, lan lumah-lumah ‘pekerjaan perempuan: mencuci piring, gelas, peralatan dapur lain, mencuci pakaian, terlentang (melayani seksual laki-laki, suami).

Secara tegas dalam masyarakat Jawa dikatakan bahwa wilayah kerja perempuan adalah dapur, sumur, kasur. Dengan demikian pekerjaan terkait wilayah tersebut adalah memasak, mencuci (piring, gelas, peralatan dapur lain), mencuci (pakaian), dan merapikan kamar tidur serta melayani seksual laki-laki. Oleh karena itu, Hersri manganalogikan dengan ungkapan sarkatis bahwa perempuan ibarat awan teklek bengi lemek‘ siang menjadi sandal (artinya pesuruh dan sejenisnya) dan ketika malam menjadi alas tidur (pelayan seksual) suami (dalam Suyanto, 2010).

Kultur Jawa juga dikenal dengan kultur yang memiliki sifat momot (memuat).

Sifat ini menjadikan kultur Jawa tak hanya menjadi ideologi bagi masyarakatnya tapi juga selalu bertahan dari penetrasi luar karena selalu mampu mengintegrasikan hal-

hal yang bertentangan maupun hal-hal baru. Berfungsinya kultur jawa sebagai ideologi akan selalu memunculkan kepentingan untuk mempertahankan sistem kultur yang sudah ada apabila terjadi penetrasi dari luar (Handayani & Novianto, 2004). Hal ini menyebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Jawa masih banyak dipegang dan dijadikan pedoman hidup bagi orang tua pada keluarga Jawa dalam memandang dan menempatkan perempuan.

Meskipun sampai saat ini budaya Jawa masih cukup kuat bertahan, namun pernah satu masa mengalami masa kritis. Defeodalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan banyaknya unsur-unsur peradaban Barat yang masuk ke wilayah kerajaan di Jawa. Norma-norma dan nilai-nilai tradisional bergeser dan mengalami erosi. Krisis ini mendorong pujangga-pujangga istana untuk membantu mengatasi krisis dengan menulis serat-serat (kitab-kitab) yang berisi pendidikan moral tradisional Jawa, bahkan Sunan Pakubuwono IV dan Pangeran Mangkunegara IV juga ikut serta dalam penulisan. Serat-serat tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan hidup dengan tujuan melestarikan norma dan nilai tradisional Jawa dan dapat mengangkat kembali harkat dan martabat kerajaan.

Salah satu pedoman yang digunakan kaum perempuan Jawa dalam kehidupan adalah Serat Candrarini yang awalnya hanya ditujukan untuk perempuan yang berasal dari keluarga ningrat. Serat Candrarini terdiri atas dua jenis yang dibedakan dari sisi penulisnya, yaitu Serat Candarini Mangkunegaran dan Serat Candrarini Ranggawarsitan. Serat Candrarini yang digunakan dalam penulisan tesis ini ditulis oleh Ranggawarsita pada tahun 1863 atas perintah Sri Sunan Pakubuwono IX dari

Surakarta yang terdiri atas Pupuh Sinom, Pupuh Dhandhanggula, Pupuh Mijil, dan Pupuh Kinanthi.

Serat tersebut adalah tuntuan perilaku bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga poligami. Saat itu feodalisme masih berjaya dan praktik poligami menjadi lumrah. Dari penguasa tertinggi hingga rakyat jelata melakukan poligami.

Namun dalam perkembangannya, serat ini menjadi penuntun perilaku perempuan dari berbagai kalangan. Serat tersebut menegaskan posisi perempuan yang menjadi subordinat laki-laki dan melekat pada perempuan secara umum, bahkan hingga kini.

2.2.5 Pelibat

Makna pelibat dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan konsep linguistik karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelibat tidak ditemukan. Beberapa kata yang terikat dengan kata dasar libat adalah berlibat, berlibat-libat, melibat, melibatkan, terlibat, keterlibatan, dan pelibatan.

Menurut konteks situasi menurut Halliday (dalam Sinar, 2010: 58) adalah variabel kontekstual yang mengkarakterisasikan fungsi ekstrinsik konteks situasi dan berhubungan dengan siapa yang berperan, kondisi alami pelibat, status dan peranan mereka: hubungan peranan apa yang ditemukan, termasuk hubungan permanen atau sementara antara satu dengan yang lain. Seluruh jenis ucapan yang mereka lakukan dalam dialog dan ikatan hubungan sosial signifikan yang melibatkan mereka.

Meskipun penggunaan istilah pelibat identik dengan konsep konteks situasi, namun pelibat yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebatas menunjuk pada orang atau pelaku yang dicantumkan dalam novel Resurrection dan Kebangkitan tanpa

mengkaitkan dengan konteks situasi secara penuh seperti yang dipaparkan oleh Halliday.

2.3 Landasan Teori

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Kolaborasi dari teori dalam bidang bahasa dan jender yang tentunya masih dalam perspektif bahasa akan digunakan demi menjadikan penelitian ini benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1 Teori Gain and Loss in Translation

Kajian terjemahan merupakan kajian yang berkaitan dengan banyak disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Munday:

“Translation studies is the new academic discipline related to the study of the theory and phenomena of translation. By its nature it is multilingual and also interdisciplinary, encompassing languages, linguistics, communication studies, philosophy and a range of types of cultural studies”. (2001: 1)

Pendekatan dari bidang linguistik terhadap teori-teori terjemahan yang berfokus pada makna, kesepadanan dan pergeseran muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Sebelumnya praktek-praktek penerjemahan seperti penerjemahan kitab suci memang sudah berlangsung lebih dari seribu tahun yang lalu, namun belum menjadikan praktek tersebut sebagai sebuah kajian ilmu.

Beberapa ahli linguistik yang ikut memberi sumbangsih pada dunia penerjemahan adalah Roman Jakobson, Newmark, Koller, Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet, Catford, Leuven-Zwart dan Eugene Jacques Nida.

Roman Jakobson yang dikenal sebagai salah satu tokoh formalisme, yaitu paham yang menganggap seni sebagai sebuah aktivitas manusia yang otonom, permanen, mandiri dan sinambung yang tidak memerlukan hal-hal lain di luar dirinya (Hasanudin, 2006: 30), melihat penerjemahan dengan pendekatan sifat makna linguistik dan padanan kata, serta membagi terjemahan ke dalam tiga kelompok yaitu intralingual, interlingual, dan intersemiotik. Newmark membagi terjemahan menjadi terjemahan semantik dan komunikatif. Sedangkan Vinay dan Dalbernet memandang terjemahan dari pendekatan kontrastif yang menghubungkan faktor sosial budaya dan pragmatik (Munday, 2001: 9).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan menurut Nida. Menurutnya (1964:12) penerjemahan merupakan upaya mereproduksi bahasa sasaran yang sepadan dengan bahasa sumber, yang dilihat dari segi makna dan gaya.

Source Language Target Language

Text Translation

Analysis Restructuring

Transfer

Bagan 2.1 Proses Penerjemahan Nida (1982: 33)

Inti proses pengalihan makna dari BSu ke BSa seperti yang terlihat pada bagan di atas menurut Nida ada pada makna bukan pada bentuk. Menurutnya, penerjemahan berdasarkan bentuk akan menghasilkan terjemahan yang mengandung fitur-fitur bentuk teks sumber. Terjemahan semacam ini menimbulkan distorsi pada pola gramatikal dan gaya bahasa sasaran sehingga menimbulkan distorsi makna.

Untuk menghindari banyaknya penyimpangan makna maka seorang penerjemah wajib memahami dan menguasai baik BSu maupun BSa, bukan hanya dari sisi kebahasaan seperti morfologi, sintaksis, atau semantik tapi juga dari sisi budaya.

Penerjemahan antarbahasa tak jarang memunculkan masalah berkaitan dengan pencapaian derajat persetaraan (correspondence) dan perpadanan (equivalence).

Persetaraan dirujukkan kepada aspek bentuk bahasa, sedangkan perpadanan dirujukkan kepada realisasi makna yang terkandung dalam bentuk bahasa.

Salah satu teknik yang diterapkan Nida untuk mendapatkan kesepadanan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran adalah dengan melakukan penambahan atau pengurangan dalam terjemahan (Gain and Loss in Translation).

Penambahan yang dimaksud adalah penambahan informasi dalam terjemahan dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya adanya ketaksaan atau keambiguan dalam bahasa sasaran yang apabila tidak diberikan penjelasan akan disalahartikan oleh pembaca (1964: 227). Sebagai contoh, kata men dalam kajian Tannen adalah pejuang pria namun diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai ‘para pria’. Alasannya adalah bahwa kata men tidak merepresentasikan pria secara umum melainkan pria Amerika tertentu yang menjadi fokus dari kajian Tannen. Sangat dianjurkan bagi penerjemah untuk menambahkan kata Amerika pada terjemahan Indonesia demi menghindari kesalahan interpretasi dari pembaca yang berasal dari Indonesia (Nababan, 2003).

Penambahan informasi juga diperlukan mengingat pergeseran bentuk dan perubahan kelas kata untuk menghindari misinterpretasi (Nida dalam Nababan: 2).

Sebagai contoh, kata cut dalam kalimat I cut my finger adalah bentuk kalimat aktif.

Namun apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kelas kata harus diubah menjadi pasif yaitu ‘tersayat’ (was cut) dan diberikan penambahan yaitu kata ‘pisau’:

‘jari saya tersayat pisau’, sehingga dapat dipahami bahwa kejadian dalam kalimat di atas adalah sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan.

Di sisi lain, dalam penerjemahan, pengurangan juga terkadang diperlukan untuk menghindari pemborosan dan keganjilan (Nida, 1964: 228). Teknik ini sering digunakan apabila bahasa sumber cenderung berlebihan. Sebagai contoh, konsep jamak dalam bahasa Inggris terbentuk secara morfologi (child/children, mouse/mice) dan fonologi (book/books, box/boxes, pen/pens). Namun dalam situasi tertentu, kata

benda jamak didahului oleh penentu yang juga sudah menunjukkan jamak (some books, three pens). Untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ekspresi

‘ganda’ semacam ini harus dihilangkan. Lazimnya, konsep jamak dalam bahasa Indonesia terbentuk secara leksikal yang tersusun dari kata ulang benda bersangkutan

‘buku-buku’ (book-book) ata dengan menambahkan kata tunjuk yang mengacu pada ukuran seperti ’beberapa’ (some) atau ‘tiga’ (three) (Nababan, 2003).

Teknik lain yang digagas oleh Nida adalah analisis struktur semantik yang dimaksudkan sebagai cara untuk mejelaskan ambiguitas, menghindarkan bagian- bagian yang tak jelas dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan budaya (dalam Setia, 2007:3).

Berkenaan dengan padanan, Nida memberikan dua orientasi dasar atau tipe padanan, yaitu (1) padanan formal, dan (2) padanan dinamis (1964: 159). Padanan formal memfokuskan perhatiannya pada pesan itu sendiri, baik bentuk maupun isi pesan dalam bahasa penerima harus mencocokkan sedekat mungkin unsur-unsur yang berbeda dalam bahasa sasaran dan diorientasikan pada struktur TSa, yang menggunakan pengaruh kuat dalam menentukan akurasi dan kebenaran.

Padanan dinamis berdasarkan pada prinsip pengaruh padanan yang hubungan antara penerima dan pesan secara substansi sama seperti yang ada antara penerima aslinya dengan pesan bahasa sumber dan bertujuan mencari padanan alami yang paling mendekati pesan bahasa sasaran.

2.3.2 Teori Bahasa dan Jender

Paradigma dalam perilaku sosial seksis dinamakan jender. Memahami persoalan jender bukanlah sebuah perkara mudah, karena memerlukan berbagai kajian yang memberikan pemahaman akan jender secara menyeluruh. Kajian-kajian ini biasanya berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang akhirnya mendorong munculnya berbagai teori sosial yang merupakan awal dari teori-teori jender atau sering juga disebut dengan teori feminisme.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas teori antara bahasa dan jender, perlu adanya kesepahaman mengenai perbedaan jender dan feminisme. Kedua hal ini tersebut jelas sangat berbeda namun saling berkaitan.

Nancy F. Catt (dalam Nunuk, 2004.a: xxvii) mengungkapkan bahwa pengertian feminisme mengandung 3 komponen yaitu:

a) Suatu keyakinan bahwa tidak ada perbedaan yang berdasarkan seks (sex equality), yakni menentang adanya posisi hierarkis antara jenis kelamin. Persamaan hak terletak pada kuantitas dan kualitas. Posisi relasi hierarkis menghasilkan superior dan inferior.

b) Suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi kontruksi sosial yang merugikan perempuan.

c) Feminisme menggugat perbedaan yang mencampuradukkan seks dan jender sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat.

Feminisme pada dasarnya memiliki relasi erat dengan jender sebagai fenomena budaya yang memiliki peran perempuan (Abdullah, 1997: 186-187).

Gerakan feminis secara leksikal, berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.

Menurut Eckert and McConnel-Ginet (dalam Sinar, 2004: 3), kajian mengenai bahasa jender secara khusus mengasumsikan dua hal pokok yaitu asumsi tentang adanya bahasa seksis dan adanya metodologi pengkajian jender. Bahasa perempuan misalnya lebih mencerminkan konservatisme, prestise, mobilitas, keterkaitan, sensitivitas, dan solidaritas, sedangkan bahasa laki-laki sebagai bandingannya terikat pada hal ketangguhan, persaingan, kemampuan hierarki dan sejenisnya.

Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan yang muncul antara TSu (Resurrection) yang merupakan hasil tulisan dari novelis perempuan dan TSa (Kebangkitan) yang merupakan produk terjemahan dari penerjemah pria maka perlu menggunakan teori bahasa dan jender sebagai parameternya. Teori bahasa dan jender yang digunakan mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Lakoff dalam Language and Woman’s Place. Teori Lakoff yang mencuat pada tahun 1975 merupakan bagian dari gelombang I linguistik feminis dan bisa dikatakan sebagai pelopor dari kajian yang memusatkan pada bahasa dan jender.

Lakoff mengklasifikasikan bahasa-bahasa yang cenderung lebih sering digunakan oleh jender tertentu (perempuan) dibandingkan jender lainnya (lelaki).

Menurutnya, bahasa yang digunakan oleh jender perempuan adalah sebagai berikut:

a. Sangat memperhatikan sopan santun dalam berbahasa b. Sering menggunakan bahasa yang standar

c. Menghindari pemakaian kata-kata yang kasar d. Banyak menggunakan question tags

e. Sering menggunakan intonasi yang meninggi f. Banyak menggunakan kata sifat yang tanpa makna g. Senang menggunakan istilah warna

(Lakoff, 2004: 43-75)

Sebaliknya, bahasa yang digunakan kaum pria cenderung tepat pada sasaran atau tidak bertele-tele, berterus terang, intonasi datar, dan murni kognitif atau tidak menampilkan warna atas emosi mereka.

BAB IV PEMBAHASAN

Seperti yang telah ditekankan dalam pembatasan masalah, data-data yang akan dipaparkan pada bab ini hanya yang berkaitan dengan bahasa seksis. Selain itu, data-data akan dikelompokkan menurut bahasa yang cenderung digunakan oleh kaum perempuan yang dipilih karena adanya tendensi lain berupa perubahan peran atau rasa. Pengelompokkan tersebut disesuaikan dengan apa yang telah dikemukakan oleh teori bahasa dan jender Lakoff. Selain itu, penambahan dan pengurangan dalam terjemahan juga akan dipaparkan sesuai dengan teori terjemahan yang digagas oleh Nida.

Dari dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, berhasil dilakukan identifikasi awal dengan jumlah temuan data sebanyak 441 teks. Data awal tersebut kemudian disaring kembali dengan pembacaan berulang serta identifikasi guna mendapatkan hasil yang tepat sesuai sasaran yang diinginkan. Total data terakhir adalah 130 teks yang terdiri dari kata, frasa, klausa, maupun kalimat.

Lakoff sebagai salah seorang linguistik feminis membagi beberapa cara berbahasa yang lazim digunakan oleh perempuan. Oleh karenanya untuk mengetahui bahasa seksis dalam kedua sumber data, teori Lakoff digunakan sebagai alat bantu.

Sedangkan alat bantu lain yang digunakan untuk menganalisis diksi adalah kamus, baik kamus ekabahasa, dwibahasa, maupun elektronik.

4.1 Analisis Diksi 4.1.1 Diksi antar Pelibat

Menurut KBBI (2008: 328), diksi berarti pilihan kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang diharapkan).

Sedangkan menurut Keraf (2002: 24) ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan diksi, yaitu:

• Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokkan kata- kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi.

• Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa- nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar.

Setiap diksi dalam bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi, baik secara formal maupun informal, mempunyai tingkatan rasa dan pemahaman bagi orang yang mendengarkannya. Kesalahan pemilihan diksi untuk mengungkapkan sesuatu, dapat berakibat fatal terhadap maksud dan tujuan atau disebut dengan distorsi makna. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyaknya istilah yang berkembang yang kemudian menggeser kedudukan diksi yang dahulu