i

ANALISIS STRUKTUR MUSIK DAN FUNGSI

KEYBOARD

SEBAGAI MUSIK PENGIRING TARI

MAENA

PADA UPACARA PESTA PERNIKAHAN

MASYARAKAT NIAS DI KOTA MEDAN

O L E H

NAMA: DANIEL ZAI NIM: 080707021

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

ii

ANALISIS STRUKTUR MUSIK DAN FUNGSI

KEYBOARD

SEBAGAI MUSIK PENGIRING TARI

MAENA

PADA

UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DI KOTA

MEDAN

OLEH:

NAMA: DANIEL ZAI NIM: 080707021

Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. Drs. Perikuten Tarigan, M.Si NIP 196512211991031001 NIP 195804021987031003

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

iii DITERIMA OLEH:

Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni dalam bidang disiplin

Etnomusikologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan

Pada Tanggal :

Hari :

Fakultas Ilmu Budaya USU, Dekan,

Dr. Syahron Lubis, M.A. NIP 195110131976031001

Panitia Ujian: Tanda Tangan

1. Drs, Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. ( )

2. Dra. Heristina Dewi, M.Pd. ( )

3. Drs. Perikuten Tarigan, M.Si. ( )

4. Drs. Fadlin, M.A. ( )

iv DISETUJUI OLEH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI KETUA,

v

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2014

vi ABSTRAK

ANALISIS KEYBOARD SEBAGAI MUSIK PENGIRING TARI MAENA PADA MASYARAKAT NIAS DI KOTA MEDAN

Keyboard merupakan alat musik barat yang masuk ke Indonesia. Keyboard telah banyak digunakan sebagai alat musik tunggal pengiring dalam suatu nyanyian, bahkan sering juga digunakan dalam pesta-pesta perkawinan di kota Medan. Masyarakat Nias yang ada di kota Medan sekarang ini telah menggunakan keyboard pada pesta perkawinan yang diadakan. Pada pesta perkawinan masyarakat Nias, keyboard tidak hanya dijadikan sebagai alat pengiring nyanyian tetapi juga sebagai alat pengiring tarian. Tarian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tari Maena. Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur musik yang digunakan dalam mengiring tari Maena, apa alasan menggunakan keyboard sebagai pengiring tarian, genre seperti apa yang digunakan, dan lainnya. Metode yang dilakukan ada beberapa cara, yaitu dengan cara kerja lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi, kerja laboratorium, serta studi kepustakaan.

vii

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus, atas kasih dan kemurahanNya yang begitu besar yang telah mati untuk seluruh umat manusia. Penulis berterima kasih atas segala berkat, kekuatan, penghiburan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih karena Engkau selalu ada ketika saya membutuhkansahabat untuk berbagi suka dan duka.

Skripsi ini berjudul “Analisis Struktur Musik dan Fungsi Keyboard Sebagai Musik Pengiring Tari Maena Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Nias di Kota Medan”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni pada Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

viii

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU Medan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Drs. M. Takari, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Etnomusikologi dan dosen pembimbing I yang telah telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk nasehat-nasehat, ilmu serta pengalaman yang telah bapak berikan selama saya berkuliah. Kiranya Tuhan selalu membalaskan semua kebaikan yang bapak berikan.

Kepada yang terhormat Ibu Drs. Heristina Dewi, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Etnomusikologi. Terimakasih untuk nasehat-nasehat, ilmu serta pengalaman yang telah ibu berikan selama saya berkuliah. Kiranya Tuhan selalu membalaskan semua kebaikan yang ibu berikan.

Kepada yang terhormat bapak Drs. Perikuten Tarigan, M.Si., dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk perhatian, ilmu dan semua kebaikan yang bapak berikan. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan bapak.

Kepada seluruh dosen di etnomusikologi, Bapak Prof. Mauly Purba,

M.A.,Ph.D, Bapak Drs. Irwansyah Harahap, M.A., Ibu Dra. Rithaony Hutajulu, M.A.,

Bapak Drs. Fadlin, M.A., Bapak Drs. Bebas Sembiring, M.Si., Ibu Arifni Netrirosa,

SST,M.A., Ibu Dra. Frida Deliana, M.Si, Bapak Drs. Dermawan Purba, M.Si, Bapak

Drs. Torang Naiborhu, M.Hum, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-ibu

sekalian yang telah membagikan ilmu dan pengalaman hidup bapak-ibu sekalian.

Sungguh ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah belajar

dari orang-orang hebat seperti bapak-ibu sekalian. Biarlah kiranya ilmu yang penulis

ix

pendidikan selanjutnya. Biarlah Tuhan membalaskan semua jasa-jasa bapak-ibu

sekalian.

Terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Ama Hennie Zega dan keluarga yang telah memberikan banyak informasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga data yang diperoleh mendukung penulisan skripsi ini.

Kepada saudara-saudara penulis Etno 2008, buat Nielson Sihombing dan Pardon Simbolon terimakasih atas bantuan transkripnya. Andro Mahardika Hutabarat, Agus Tafonao, Brian Harefa, Daniel Sianturi, Mahyar Sopyan Pane, Marini Pratiwi Sinaga, Mario King Sianipar, Marliana Manik, Medina Hutasoit, Rudi Silitonga, Sandro Batubara, Sudarsono Malau, dan Yudhistira Siahaan, terimakasih buat beberapa tahun kebersamaan yang telah kita miliki. Bangga bisa menjadi bagian orang-orang hebat seperti kalian. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan bisa menjadi bagian hidup kalian. Hal tersebut merupakan kenangan yang tidak bisa penulis lupakan. penulis percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang hebat. Biarlah jalinan kasih kita tidak terputus dan bisa berlanjut di masa yang mendatang. Kepada Senior dan junior di Etnomusikologi terutama stambuk 2004-2013 terimakasih buat hari-hari saya di perkuliahan yang begitu bersemangat karena kalian semua.

x

ini. Terimakasih juga buat BK Medan dan BK Jakarta yang terus mendukung saya selama penulisan skripsi ini. Terimakasih juga buat murid saya Indra dan Iswanto; anak KTB saya Denata, Samuel, Bincar, dan Daniel; Afryna, Lia, Ingrid, Ayu, Josua, dan seluruh anak I’ers yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih buat semangat dan dukungan yang telah kalian salurkan kepadaku.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Etnomusikologi.

Medan, Maret 2014 Penulis,

xi

2.1.2 Wilayah Administrasi Pemerintahan ... 16

2.1.3 Kecamatan Medan Tuntungan ... 17

2.2 Gambaran Umum Masyarakat Nias Termasuk di Kota Medan 18

2.3 Masyarakat Nias di Kota Medan... 19

BAB III FUNGSI KEYBOARD SEBAGAI MUSIK PENGIRING TARI MAENA PADA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DI KOTA MEDAN 3.1 Gambaran Umum Upacara Pernikahan Adat Nias ... 31

3.1.1 Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Nias ... 32

3.1.2 Mahar (Jujuran) Menurut Adat Nias ... 32

3.1.3 Sistem Pernikahan Pada Masyarakat Nias ... 34

3.1.3.1 Kawin Sedarah ... 34

3.1.3.2 Perkawinan Ganti Tikar ... 34

xii

3.1.5 Tata Urutan Pelaksanaan Pesta Pernikahan ... 36

3.1.5.1 Famaigi Niha ( Memilih Gadis ) ... 36

3.1.5.2 Famaigi Tödö Manu Silatao ... 37

3.1.5.3 Fame’e Laeduru (Menyerahkan Cincin) ... 38

3.1.5.4 Fanunu Manu (Upacara Resmi Peminangan) 39 3.1.5.5 Famalua Li (Pertanyaan Melangsungkan Perkawinan) ... 41

3.1.5.6 Folohe Fakhe Toho (Penyerahan Padi Keperluan Pesta Kawin) ... 43

3.1.5.7 Famaigi Bawi ( Menengok Babi Adat Pesta Kawin)... 44

3.1.5.8 Folau Bawi (Upacara Membawa Babi Bawi Walöwa) ... 44

3.1.5.9 Falöwa (Pesta Perkawinan) ... 45

3.1.6 Pertunjukan Tari Maena pada Pesta Pernikahan ... 49

3.2 Fungsi Keyboard Pada Pesta Pernikahan Masyarakat Nias .. 55

3.2.1 Fungsi Hiburan ... 56

3.2.2 Fungsi Kesinambungan Budaya ... 57

3.2.3 Fungsi Perlambangan ... 57

3.2.4 Fungsi Reaksi Jasmani ... 57

3.2.5 Fungsi Penghayatan Estetis ... 58

BAB IV ANALISIS STRUKTUR MUSIKAL 4.1 Teknik Transkripsi ... 59

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Keyboard adalah instrumen dengan susunan kunci yang ditata secara horizontal dan menghasilkan berbagai bunyi antara lain: piano, organ, klavikord, harpsikord, dan lain-lain. Alat musik ini karena penghasil utamanya adalah sinyal-sinyal elektrik maka lazim diklasifikasikan sebagai alat musik elektrofon. Dikatakan bahwa perkembangan baru sekarang keadaannya telah berubah menjadi sangat sempurna, bukan saja hanya sebagai instrumen tapi dilengkapi dengan pelbagai irama bunyi dan semua dapat diprogram secara komputerisasi.

Keyboard dapat menghasilkan berbagai bunyi atau suara alat musik, meter, ritem, jenis musik, dengan menggunakan program-program yang ada. Adapun contoh jenis meter (tanda birama) yang ada pada keyboard, seperti 4/4, 3/4, 2/4. Sedangkan contoh jenis pola ritem dapat kita lihat pada keyboard, seperti: Rhumba, Jazz, Waltz, Pop, Bosanova, Rock (Ensiklopedia Musik, Jilid I, 1992: 285 dalam Dermawan Purba, 2003:80).

2

banyak kalangan terutama generasi muda yang sering melaksanakan gendang guro-guro aron.1

Hal yang hampir sama juga terjadi pada masyarakat Simalungun. Salah satu unsur asing yang masuk atau diadopsi oleh masyarakat Simalungun adalah musik keyboard. Genre musik ini menggunakan alat musik utamanya adalah keyboard ditambah drum, cymbal, dan gitar. Musik keyboard ini kemudian dikolaborasikan dengan gonrang sehingga mereka mulai gunakan dalam berbagai upacara adat mereka seperti upacara sayur matua. Secara umum mereka menerima karena lagu-lagu yang dimainkan hampir sama dengan ensambel musik tiup dan jenis-jenis repertoar gonrang sipitu-pitu. Selain itu musik keyboard ini mampu membawakan lagu-lagu rakyat Simalungun dan lagu dari daerah-daerah lain seperti lagu-lagu dari daerah Tapanuli, Karo, Mandailing, Melayu, Ambon, lagu-lagu Barat, dan lagu-lagu Gerejawi.2

Di dalam kebudayaan masyarakat Nias, khususnya di Kota Medan, keyboard juga digunakan pada upacara adat, salah satunya upacara pernikahan masyarakat Nias sekarang ini. Pada upacara pernikahan tersebut, keyboard digunakan sebagai pengiring tari dan nyanyian.

Masyarakat Nias yang ada di Kota Medan pada awalnya berasal dari orang-orang yang merantau untuk mencari pekerjaan. Sama juga dengan orang Nias seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sebagian dari orang

3

Nias pergi dari pulau Nias dikarenakan berbagai hal, melakukan migrasi keberbagai daerah dengan tujuan dan kepentingan yang bermacam-macam dan menuju ke daerah-daerah sepert, Tapanuli, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, dan bahkan sampai ke Malaysia (Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang), India, dan Madagaskan. Migrasi ataupun perpindahan yang dilakukan oleh orang Nias sudah berlangsung lama dan diperkirakan sudah terjadi dari abad ke-17 yaitu pada waktu berinteraksi dalam hal perdagangan dengan Arab dan bangsa Cina serta Hindia belakang (Usman Pelly 1990:80).

Masyarakat Nias yang datang ke Kota Medan beradaptasi dengan cara berbaur dengan etnis-etnis lain yang ada di Kota Medan. Suku Nias merupakan salah satu suku pendatang yang menetap di Kota Medan. Suku bangsa lain juga merupakan suku yang menetap di Medan terbagi, (1) suku bangsa tempatan (natif) yaitu suku Melayu (Usman Pelly 1990 : 84), dengan alasan bahwa suku Melayu pertama sekali bermukim di wilayah teritorial Kota Medan, (2) suku pendatang antara lain: Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Pakpak-Dairi, Pesisir Sibolga, dan Mandailing. Tibanya orang Nias di Kota Medan dan tinggal menetap dan melakukan aktivitas budaya dengan berbagai cara. Sistem pemerintahan di Nias saat ini berbentuk kabupaten dan kota, yang sebelumnya pulau Nias hanya memiliki satu kabupaten saja namun saat ini pulau Nias telah menajdi empat kabupaten satu kota, sehingga semakin memudahkan untuk dipahami bagi dari segi kebudayaannya maupun segi dialek bahasanya.

4

tari seperti tari maena dan tari faluaya ( tari perang), serta upacara adat seperti upacara pernikahan masyarakat Nias.

Upacara pernikahan pada masyarakat Nias yang dilakukan merupakan salah satu dari bosi (tingkat kebudayaan hidup pada masyarakat Nias) yang disebut fangowalu atau pesta pernikahan. Di dalam pesta perkawinan ini ada tahap-tahap yang harus ditempuh namun ketika dilangsungkannya pesta perkawinan ada sebuah tarian yang dipertunjukan pada urutan perkawinan ini yaitu Maena. Pada upacara pernikahan ini, tari Maena dipertunjukkan dengan menggunakan musik pengiring dan keyboard merupakan alat musik yang mengiringi tarian Maena tersebut.

Tari Maena adalah tarian yang dipolakan dengan gerakan yang membentuk pola lantai segi empat dan dalam pertunjukannya bermakna kegembiraan dan kemeriahan suatu acara yang dilangsungkan. Maena tidak terlepas dari tari yang saling mempengaruhi antara musik vokal dengan tari. Di dalam pertunjukannya maena dahulunya tidak menggunakan alat musik pengiring tetapi karena perubahan zaman atau karena dalam pertunjukannya bermakna suatu kegembiraan dan sukacita sehingga digunakan ensambel pengiring yang terdiri dari gong, gondra (gendang Nias), faritia (gong kecil ), dan ukulele (lute). Namun demikian, karena dilihat bahwa dengan menggunakan alat-alat tersebut sangat repot penyediaannya dan keyboard tersebut juga bias digunakan untukpara tamu untuk menyanyi menyumbangkan lagu untuk kedua mempelai, maka berubah dan kebanyakan dengan menggunakan keyboard (wawancara dengan A. Hendrik Zega, 20 Januari 20133).

3

5

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat judul Analisis Struktur Musik dan Fungsi Keyboard Sebagai Alat Musik Pengiring

Tari Maena Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Nias di Kota Medan untuk

melihat peranan alat msik keyboard baik berupa penggunaan style maupun timbre pada upacara pernikahan masyarakat Nias di kota Medan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana struktur musik keyboard yang mencakup melodi, dan akord yang mengiringi tari Maena di Kota Medan?

2. Sejauh apa fungsi keyboard sebagai musik pengiring tari Maena pada pesta pernikahan masyarakat Nias di Kota Medan?

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui struktur musik keyboard sebagai alat musik pengiring

dalam pesta perkawinan masyarakat Nias di Kota Medan

6

3. Sebagai dokumentasi tentang salah satu kebudayaan masyarakat Nias yang dapat menjadi masukan bagi Departemen Etnomusikologi dimana referensi tentang kesenian tradisional Nias sangat minim.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Mengetahui struktur musik keyboard sebagai alat musik pengiring dalam pesta perkawinan masyarakat Nias di Kota Medan.

2. Agar dapat menjadi bahan dokumentasi dasar bagi para peneliti, terutama etnomusikolog untuk dikembangkan berikutnya.

3. Agar dapat menjadi bahan dokumentasi dasar dan pelestarian kesenian di Nias.

1.4. Konsep dan Teori

1.4.1 Konsep

7

Fungsi dapat dikatakan adalah manfaat atau kegunaan dari suatu hal. Sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Fungsi sosial adalah manfaat maupun kegunaan suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penulis akan melihat apa fungsi atau pun kegunaan keyboard sebagai alat musik pengiring dalam pesta perkawinan masyarakat Nias di Kota Medan.

1.4.2 Kerangka Teori

Teori merupakan landasan pendapat yang dikemukakan mengenai suatu peristiwa. (Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1995:1041). Dalam tulisan ini unsur utama yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah pola melodi yang dipakai dalam musik pengiring tari Maena.

Dalam konteks penelitian, teori digunakan sebagai arahan untuk melakukan kerja-kerja penelitian. Teori hanya sebagai acuan sementara, agar penelitian tidak melebar ke mana-mana. Teori adalah bangunan yang mapan, ada pendapat peneliti, ada simpulan awal. Itulah sebabnya teori harus dibangun terstruktur, sejalan dengan apa saja yang mungkin akan digunakan (Suwardi, 2006:107).

8

Untuk melihat fungsi dan kegunaannya penulis juga menggunakan teori use and function Alan P. Merriam (1964:223-226). Menurut Merriam penggunaan (uses) dan fungsi (function) merupakan salah satu masalah yang terpenting didalam Etnomusikologi. Penggunaan musik meliputi pemakaian musik dalam konteksnya atau bagaimana musik itu digunakan, sedangkan fungsi musik berkaitan dengan tujuan pemakaian musik tersebut.

Di dalam buku Allan P. Merriam juga disebutkan bahwa terdapat sepuluh fungsi musik dalam ilmu etnomusikologi yaitu:

1. Fungsi pengungkapan emosional, 2. Fungsi pengungkapan estetika, 3. Fungsi hiburan,

4. Fungsi komunikasi, 5. Fungsi perlambangan, 6. Fungsi reaksi jasmani,

7. Fungsi yang berkaitan dengan norma sosial,

8. Fungsi pengesahan lembaga sosial dan upacara keagamaan, 9. Fungsi kesinambungan kebudayaan, dan

10. Fungsi pengintregasian masyarakat.

9

center), (3) wilayah nada (range), (4) jumlah nada (frequency of note), (5) jumlah interval, (6) pola kadensa (cadence patterns), (7) formula melodik (melody formula), dan (8) kontur (contour) (Malm dalam terjemahan Takari 1993: 13) . Penulis tertarik untuk menganalisis melodi pada keyboard sebagai alat musik pengiring tari Maena pada pesta pernikahan masyarakat Nias di kota Medan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau urutan pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelidikan dari suatu bidang yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis, dimana pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, termasuk di dalamnya, pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, memformulasikan hipotesa, penentuan model dalam pengujian hipotesa, studi kepustakaan dan kerja labolatorium.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1989:3).

10 1.5.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu landasan dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu dengan mengumpulkan literatur atau sumber bacaan untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang objek penelitian. Sumber-sumber bacaan ini dapat berupa buku, ensiklopedi, jurnal, buletin, artikel, laporan penelitian dan lain-lain. Dengan melakukan studi kepustakaan penulis akan mendapat cara yang efektif dalam melakukan penelitian lapangan dan penyusunan skripsi ini.

Hal pertama yang dilakukan penulis adalah melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek pembahasan. Dalam hal ini penulis mempelajari skripsi yang sudah pernah ditulis oleh sarjana dari Etnomusikologi. Penulis juga mengumpulkan data dengan menggunakan teknologi internet, seperti dari www.google.com, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Studi pustaka ini diperlukan untuk mendapatakan konsep-konsep dan teori juga informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian pada saat melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.5.2 Kerja Lapangan

11 1.5.2.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode wawancara. Menurut Harja W. Bachtiar (1985:155), wawancara adalah untuk mencatat keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan maksud agar data atau keterangan tidak ada yang hilang.

Dalam proses melakukan wawancara penulis beracuan pada metode wawancara yang dikemukakan oleh Koenjaraningrat (1985:139), yaitu: wawancara berfokus (focused interview), wawancara bebas (free interview), wawancara sambil lalu (casual interview).

Langkah awal yang penulis lakukan adalah menyiapkan dan menyusun sejumlah pertanyaan yang terperinci sebelum bertemu dengan informan. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara, pertanyaan yang penulis ajukan bisa beralih dari satu topik ke topik lain secara bebas.

Untuk pemotretan dan perekaman wawancara penulis menggunakan kamera dan handycam untuk mempermudah perekaman dan penyimpanan data, dan juga dalam bentuk tulisan.

1.5.3 Kerja Laboratorium

12

seperlunya. Semua hasil pengolahan data tersebut disusun dalam satu laporan hasil penelitian berbentuk skripsi. (Meriam 1995:85).

Menurut Burhan Bungin (2007:153), ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan (2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial tersebut.

Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan dari studi kepustakaan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan penyusunan tulisan. Sedangkan untuk hasil rekaman dilakukan pentranskripsian dan selanjutnya dianalisis.

1.5.4 Lokasi Penelitian

13 BAB II

ETNOGRAFI KEADAAN MASYARAKAT NIAS DI KOTA MEDAN

2.1 Keadaan Geografis Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba. Secara geografis, Kota Medan terletak pada 2 27'-2 47' Lintang Utara dan 98 35'-98 44' Bujur Timur. Posisi Kota Medan ada di bagian Utara Propinsi Sumatera Utara dengan topografi miring ke arah Utara dan berada pada ketinggian tempat 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar (www.wikipedia.com).

2.1.1 Demografi

14

perkotaan yang dihuni oleh berbagai etnis, dengan latar belakang yang berbeda pula.

Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Populasi masyarakat Kota Medan didominasikan oleh beberapa suku seperti: Melayu, Jawa, Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola), Nias dan Tionghoa. Mayoritas kependudukan di kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari tapanauli (Batak, Mandailing, Karo). Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah mesjid, gereja, dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India.

15

Tabel 2.1: Perbandingan Etnis di Kota Medan pada Tahun 1930, 1980, dan 2000.

Sumber: 1930 dan 1980: Usman Pelly, 1983; 2000: BPS Sumut

*Catatan: Data BPS Sumut tidak menyenaraikan "Batak" sebagai suku bangsa, total Simalungun (0,69%), Tapanuli/Toba (19,21%), Pakpak (0,34%), dan Nias (0,69%) adalah 20,93%

Bangsa Punjabi dan lainnya(3,95%)

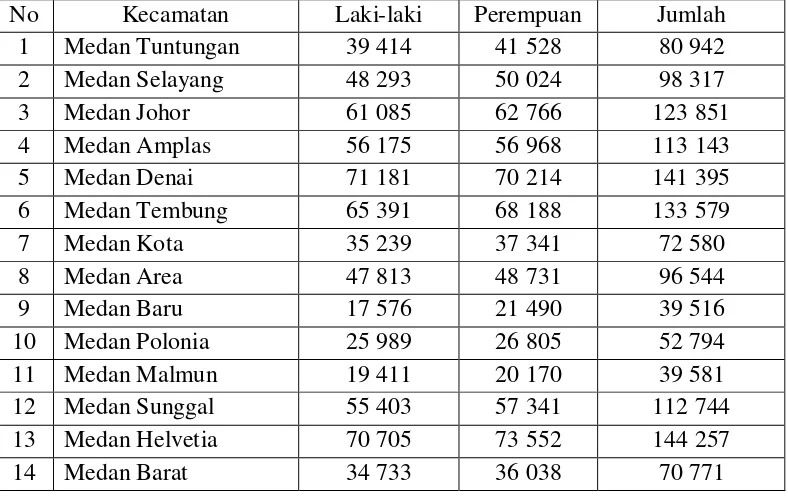

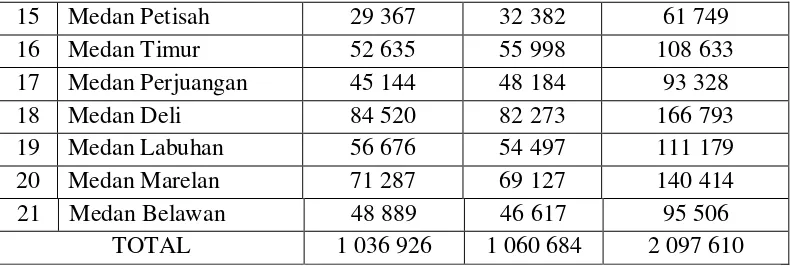

Tabel 2.2: Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

16

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Kota Medan

2.1.2 Wilayah Administrasi Pemerintahan

Adapun beberapa kecamatan yang terletak di Kota Medan yaitu antara lain: Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Bandar Udara Polonia.

Kota medan terdiri dari dua puluh satu kecamatan, yaitu seperti yang terurai di dalam Tabel 2.3 sebagai berikut.

17

Kecamatan Medan Tuntungan adalah daerah tempat penelitian yang dipilih oleh penulis, terkhusus daerah Simalingkar Perumnas. Di daerah ini telah lama bermukim orang-orang Nias. Hal itu bisa kita lihat dari adanya gereja suku Nias yang telah berdiri dan adanya STM (serikat tolong menolong) khusus suku Nias. Kecamatan Medan Tuntungan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan Sumatera Utara, Indonesia . secara wilayah geografis, kecamatan Medan Tuntungan berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Medan Selayang, - Sebelah timur berbatasan dengan Medan Johor,

18

Sensus pada tahun 2010 mengatakan kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 69.447 jiwa. Luasnya adalah 20,68 km² dan kepadatan penduduknya adalah 3.174,32 jiwa/km². Sebagaian besar penduduk di kecamatan ini adalah suku-suku pendatang seperti: Tionghoa, Minang, Batak, Aceh dan Jawa sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 40% saja.

2.2 Gambaran Umum Adat Nias Termasuk di Kota Medan

Nias merupakan salah satu pulau besar yang ada di Sumatera Utara. Nias memiliki luas sebesar 5.625 km2 atau 7,26% dari seluruh luas pulau Sumatera. Pulau Nias terletak di antara 0,120LU – 1,32o LU dan 90o BT - 98o BT. Pulau Nias berbatasan dengan, (1) Samudera Indonesia di sebelah barat, (2) Pulau Murshala (kepulauan Tapanuli Tengah) disebelah timur, (3) kepulauan banyak (Nanggroe Aceh Darrusalam) disebelah utara, dan (4) kepulauan Mentawai (Sumatera barat) disebelah selatan.

Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut fondrakö yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Kemudian bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut akan di kenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya, bahkan ada sanksi yang sampai kepada kematian.

19

jenis pesta dari berbagai varian yang sedemikian banyak. Integrasi individu ke dalam komunitas (lahir, menikah, meninggal, naiknya status sosial), pesta antar desa seketurunan untuk menghormat leluhur, dan fondrakö yaitu perayaan peneguhan norma-norma adat yang dirayakan 7 tahun sekali. Pesta yang pertamalah yang paling meriah dirayakan, paling banyak babi yang dimasak. Pada perayaan naiknya status seseorang batu-batu megalith dibuat dan ditegakkan di halaman rumah balugu sebagai tanda dari status sosialnya. Tanpa adanya pesta, megalith tidak punya alasan untuk didirikan.

2.3 Masyarakat Nias di Kota Medan

20

dagang dari berbagai daerah sehingga orang Nias mempunyai peran penting dalam kelangsungan perdagangan waktu itu seperti menyediakan tenaga kerja yang kuat dan mudah dihimpun, karena karakter orang Nias ialah menghormati dan patuh pada pemimpinnya. Menjadikannya mudah diorganisir sebagai pelaku perdagangan pada zaman itu. Bersamaan dengan itu, orang Nias mulai mengunjugi daerah-daerah lain seperti Aceh pada waktu pemerintah Raja Iskandar Muda yang berlangsung pada tahun 1624 hingga 1626. Pada kisaran tahun tersebut banyak orang Nias dibawa ke Aceh untuk dijadikan prajurit perang dan ada juga yang dijadikan pekerja atau budak bagi pria, dan wanita di jadikan istri.

Pada waktu membuka perkebunan di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) banyak pemuda-pemuda Nias yang dipekerjakan di wilayah-wilayah perkebunan di luar pulau Nias, kemudian menetap dan bergenerasi di wilayah tersebut hinga sekarang. Masyarakat suku Nias yang tinggal di Kota Medan (dahulunya Sumatera Timur) diperkirakan dimulai sejak dibukanya onderneming perkebunan tembakau dan perkebunan karet yang dikenal dengan HVA. Banyak orang Nias bekerja di perkebunan-perkebunan, pada waktu itu karet menjadi “primadona” oleh orang Belanda. Sehingga pohon karet oleh

21

dengan suku lainnya, hal ini terlihat dari berbagai macam keterlibatan dalam berbagi dengan masyarakat sekitar dimana saling melakukan aktifitas budaya masing-masing suku.

2.4 Adaptasi Masyarakat Nias Di Kota Medan

22 2.5 Mata Pencaharian

Kedatangan orang Nias di Kota Medan berlangsung secara berkelompok dan juga secara individual. Para pemuda Nias melakukan perjalanan (merantau) bersama-sama dengan teman sekampung ke Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Kelompok ini menyebar keberbagai wilayah Kota Medan, bekerja di Pabrik, petani, nelayan, tukang becak, karyawan swasta, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI / POLRI, buruh lepas juga ada yang berbaur lewat perkawinan antara orang Nias dengan orang dari etnis lain. Dengan bertambahnya jumlah orang Nias yang menetap di Kota Medan menimbulkan keinginan untuk bersatu dalam satu ikatan organisasi dan perkumpulan orang Nias dalam bentuk organisasi sosial, pendidikan, dan kepemudaan. Pada saat ini diperkirakan jumlah orang Nias yang tinggal dan menetap di Kota Medan sekitar 25.000. yang tersebar dalam wilayah Medan seperti, Daerah Belawan, Perumnas Mandala, daerah Perumnas Simalingkar, daerah Padang Bulan, daerah Helvetia, serta daerah lainnya dalam jumlah kecil namun khusus didaerah objek penelitian penulis diperkirakan berdasarkan hasil yang di kumpulkan penulis dari Kecamatan Medan Tuntungan sekitar 8.743 jiwa (BPS Kota Medan 2013).

2.6 Agama Dan Sistem Kepercayaan

23

leluhur. Juga dua kekuatan supernatural di kosmos, yang menampakkan diri sebagai gejala-gejala alam dan arwah leluhur mereka. Kekuatan adikodrati (supernatural) bersumber pada gejala-gejala alam yang memiliki nama sesuai dengan tempat atau sistem kekuatannya. Para leluhur Nias kuno menganut kepercayaan animisme murni. Mereka mendewakan roh-roh yang tidak kelihatan dengan berbagai sebutan, misalnya: Lowalangi, Laturadanö, Zihi, Nadoya, Luluö, dan sebagainya. Dewa-dewa tersebut memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Selain roh-roh atau dewa yang tidak kelihatan dan tidak dapat diraba tersebut di atas, mereka juga memberhalakan roh-roh yang berdiam di dalam berbagai benda berwujud. Misalnya berbagai jenis patung, (Adu Nama, Adu Nina, Adu Nuwu, Adu Lawölö, Adu Siraha Horö, Adu Horö, dan lain-lain) yang dibuat dari bahan batu atau kayu. Mereka juga percaya pada leluatan supernatural pada pohon tertentu, misalnya: Fösi, Böwö, Endruo, dan lain-lain. Oleh karena masyarakat Nias percaya terhadap banyak dewa, maka sering disebut bahwa orang Nias kuno menganut kepercayaan

politeisme.

24

Sebelumnya ia sudah belajar bahasa Nias dan bergaul dengan orang Nias yang ada di Padang. Orang Nias yang berjumlah kurang lebih 3000 jiwa ini merupakan pendatang. Dari mereka inilah Denninger banyak mempelajari kebiasaankebiasaan orang Nias, adat istiadatnya sehingga ia tertarik untuk datang ke Nias untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran Kristen yang ternyata berhasil dengan baik ia sebarkan. Misi selanjutnya dilanjutkan oleh Thomas yang datang ke Nias pada tahun1873. Masa terpenting pada penyebaran agama Kristen tersebut terjadi antara tahun 1915-1930 dan tahun ini disebut sebagai tahun pertobatan (fangesadȍdȍ sebua).

Transformasi adat ini berlangsung cukup massif. Keajaiban dalam pengabaran Injil terjadi pada 1916 ketika digelar Fangefa SebuaFangesa Sebua (Pertobatan Massal) yang dimotori oleh misionaris Kristen (zendeling). Sejak peristiwa tersebut, orang-orang Nias mulai berani menghanyutkan patung-patung perwujudan nenek moyang mereka, menhir, patung-patung-patung-patung dewa, dan benda-benda peninggalan leluhur lainnya ke sungai. Keberhasilan misi Kristen di Nias juga banyak ditentukan oleh strategi yang cerdik dalam mengkonversi ritual-ritual adat sehingga makna ritual tersebut bergeser. Contohnya adalah diberlakukannya ritual fanano buno (menanam bunga) sebagai ganti famaoso dalo (mengangkat tengkorak kepala orang yang sudah meninggal).

25

berkurang. Hingga kini sebagian besar etnik Nias beragam kristen (S. Zebua 1984:62). Setelah penyebaran Injil oleh misionaris ke pulau Nias, umat Kristen tumbuh dan berkembang. Pada saat itu, seluruh masyarakat Nias yang berada di pulau Nis maupun di kota Medan menganut agama yang dikenal sekarang, yaitu dengan komposisi agama Kristen Protestan 60%, Katolik 30%, 9% Islam, dan 1% Hindu dan Budha (S. Zebua, 1984:63).

2.7 Organisasi Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan dan kerjasama sangat menonjol pada masyarakat Nias di kota Medan, walaupun terdapat perbedaan dalam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Ini mencerminkan kenyataan sosial bahwa orang-orang Nias yang ada di kota Medan sangat baik dalam menjalin keakraban walaupun berbeda keyakinan. Organisasi sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-sehari, kekerabatan dan kerja sama sangat menonjol meskipun terpolarisasi dalam paham keagamaan yang saling berbeda. Orang Nias memakai satu bahasa tunggal, akan tetapi dialeknya agak berbeda disetiap wilayah namun yang cukup khas dari bahasa Nias adalah huruf vocal yang mayoritas dalam setiap kata atau kalimat, dan selalu ditandai dengan akhiran huruf vokal. Ini juga secara tak langsung mempengaruhi adaptasi sosial antara sesame orang Nias dengan daerah budaya yang berbeda.

26

masyarakat Nias yang ada di Kota Medan. Ada yang membentuk perkumpulan berdasarkan wilayah dimana asal mereka di pulau Nias seperti Persatuan Masyarakat Gomo (PERMASGOM), Lahewa, Sirombu, Gidö, Pulau Batu, Teluk Dalam. Ada juga berdasarkan marga (mado) seperti Persatuan Marga Harefa, Persatuan Marga Mendröfa, Persatuan Marga Lase, Persatuan Marga Telaumbanua, Persatuan Marga Zalukhu, Persatuan Marga Larosa, Persatuan Marga Nazara. Selain itu juga masyarakat Nias juga membentuk perkumpulan berdasarkan dimana mereka tinggal di Kota Medan berupa Serikat Tolong Menolong (STM), seperti STM Sehati, STM Faomakhöda, STM Kasih Karunia, STM Saradödö. Ada juga organisasi lain yang bersifat kepemudaan, gerejawi, pendidikan dan pembanguan juga berdiri di Kota Medan, seperti Gerakan Mahasiswa Nias (GMN), Forum Mahasiswa Nias Peduli Nias (FORMANISPE), KMN, FORMAN, Komisi pemuda BNKP Hilisawatö.

2.8 Sistem Kekerabatan

27

Gaho, Garamba, Gea, Ge'e, Giawa, Gowasa, Gulö, Ganumba, Gaurifa, Gohae, Gori, Gari, Halawa, Harefa, Haria, Harita, Hia, Hondrö, Hulu, Humendru, Hura, Hoya, Harimao, Lafau, Lahagu, Lahömi, Laia, Luaha, Laoli, Laowö, Larosa, Lase, Lawölö, Lo'i, Lömbu, Lamölö, Lature, Luahambowo, lazira, Lawolo,Lawelu, Laweni, Lasara, Laeru, Löndu go'o, lase, larosa, Maduwu, Manaö, Maru'ao, Maruhawa, Marulafau, Mendröfa, Mangaraja, Maruabaya, Möhö, Marundruri, Mölö, Nazara, Ndraha, Ndruru, Nehe, Nakhe, Nadoya, Nduru, Sadawa, Saoiagö, Sarumaha, Sihönö, Sihura, Sisökhi, Saota, Taföna'ö, Telaumbanua, Talunohi, Tajira, Wau, Wakho, Waoma, Waruwu, Wehalö, Warasi, Warae, Wohe, Zagötö, Zai, Zalukhu, Zamasi, Zamago, Zamili, Zandroto, Zebua, Zega, Zendratö, Zidomi, Ziliwu, Ziraluo, Zörömi, Zalögö, Zamago zamauze.

2.9 Kesenian

28

digunakan dalam pesta pernikahan dan juga dipakai sebagai alat musik mengiringi tarian atau lagu. (b) Aramba (gong), alat musik jenis gong berpencu, teridiri dari gua gong yaitu aramba dan faritia. Aramba lebih besar dari faritia.fungsi sosialnya adalah untuk memberi berita yang terjadi di Medan perang, misalnya ada yang meninggal. (c) Tamburu, gendang yang ukurannya lebih kecil dari göndra dan bagianluarnya tidak diikat oleh rotan tetapi luarnya dipakukan saja. Tamburu dipukul untuk menyambut atau mengiringi prosesi pengantin, laug dan tarian. (d) doli-doli adalah xilophon kayu laore berupa bilahan bilahan yang diletakkan diatas kaki pemainnya dan dipukul dengan pemukul terbuat dari kayu. Alat musik ini kadang juga dikatakan gambang. (e) Suling adalah alat musik tiup terbuat dari bambu (lewuö mbanua). (f) Ndruri dana adalah alat musik jew’s harp, memiliki satu lidah yang disebut lela.

29

untuk diikuti. Tari ini dilakukan oleh masyarakat umum, tidak terbatas usia dan bebas (siapapun bisa melakukannya). Gerakan yang utama dalam tari-tarian ini adalah gerakan kaki yang diayunkan. Variasi gerakan yang umum dilakukan yaitu kaki membentuk segi tiga (tölu sagi) dan gerakan kaki membentuk segi empat (öfa sagi). Tari ini dipedomani oleh beberapa orang sambil melantunkan syair dalam bahasa Nias dan di respon oleh yang ikut melakukan tari tersebut.3. Fanarimoyo (tarian perang) adalah sebuah tarian yang ditarikan di Nias Selatan dan Utara oleh 20 penari wanita. Kadang-kadang di dalam lingkaran ditarikan oleh penari pria. Di bagian utara tarian ini dinamakan Moyo. Tarian ini dimulai dengan gerakan seperti elang terbang dan ditampilkan untuk acara hiburan. Tarian ini menggambarkan seorang gadis yang harus menikahi pria yang tidak dicintainya. Dia berdoa supaya menjadi seekor elang yang dapat terbang. 4. Tari Ya’ahowu merupakan sebuah tari kreasi baru yang biasanya di pertunjukan pada acara penyambutan tamu adat, pesta-pesta adat seperti pernikahan, penyambutan tamu pemerintahan atau daerah. Tarian ini merupakan tari kreasi baru dan sudah disahkan menjadi salah satu tarian kesenian Nias. Dan tarian ini selalu di pertunjukan setiap kali ada penyambutan tamu di pulau Nias.

30

31

BAB III

FUNGSI KEYBOARD SEBAGAI MUSIK PENGIRING TARI

MAENA PADA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS

DI KOTA MEDAN

3.1Gambaran Umum Upacara Pernikahan Adat Nias

Pada masyarakat Nias perkawinan (falöwa [falΣwa]) merupakan pembentukan keluarga baru untuk menghasilkan generasi baru. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan adat yang berlaku dan disahkan oleh agama (pihak gereja bagi yang beragama Kristen), serta memenuhi persyaratan hukum negara atau pemerintahan.

32

adat yang dilakukan di depan ere (datuk atau pengetua adat) namun rangkain pelaksanaan pesta perkawinannya sama dengan keadaan setelah Kristen masuk di Nias.

3.1.1 Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Nias

Upacara adat pernikahan masyarakat Nias memiliki struktur hierarki (tingkatan) yang yang dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaanya tergantung pada bagian daerah tempat upacara itu dilaksanakan. Mekanisme dan aturan adat Nias bagian utara berbedan dengan Nias bagian selatan dan bagian barat atau tengah. Masing-masing mempunyai karakter yang tersendiri. Namun pada masyarakat Nias memiliki kesamana sesuatu yang umum dilakukan dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Nias salah satunya yaitu jujuran (böwö) yang dilakukan dalam ritual penentuan yang disebut fondrako.

3.1.2 Mahar (Jujuran) Menurut Adat Nias

33

menurut adat Nias, mahar (jujuran) dalam masyarakat Nias terdiri dari kefe (uang kertas), bawi (babi),böra [bΣra] (beras), firö (uang perak), dan ana’a (emas). Kelima jenis mahar (jujuran) ini menunjukkan lambang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh kaarena itu dapat dikatakan bahwa nilai mahar (jujuran) pada masyarakat Nias adalah merupakan suatu hal penentu utama dalam berlangsungnya suatu proses pernikahan. Pada pelaksanaan pesta perkawinan, besarnya mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan berkisar antara 30 juta sampai 50 juta, emas, beras 20 karung dan babi 30 ekor. Besar kecilnya mahar yang diberika kepada pihak perempuan juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya keturunan dan tingkat pendidikan serta pekerjaan seorang perempuan. Jika seorang perempuan mempunyai pekerjaan atau berasal dari keluarga kaya dan terpandang jumlah mahar bisa mencapai Rp 70 juta sampai Rp 100 juta. Untuk pendidikan, walaupun pendidikannya tinggi tetapi perempuan tersebut tidak bekerja, tidak akan mempengeruhi jumlah mahar yang diberikan. Hal terpenting dalam penentuan jumlah mahar adalah status dan pekerjaan seorang perempuan. Di beberapa daerah, dikenal istilah sumange

(memberikan sesuatu dengan penuh rasa hormat) yaitu “salam tangan” yang

34

wanita. Jika uang salam tangan tersebut sesuai dengan keinginan penerima, maka serahterima dapat dilangsungkan.

3.1.3 Sistem Pernikahan Pada Masyarakat Nias 3.1.3.1 Kawin Sedarah

Kawin sedarah ini dilakukan antara saudara sepupu jauh (setelah

Sembilan generasi) sebagai hasil keputusan fondrako bonio dan fondrako laraga yaitu, (1) seorang calon pengantin pria dapat mengawini saudara sepupu jauh setelah Sembilan generasi, hal ini dimungkinkan agar putra-putri keturunan bangsawan (si ulu atau balugu) jangan sampai jatuh kepada pihak lain yang derajat bosi berbeda agar hubungan kekeluargaan yang sudah mulai menjauh dapat menjadi lebih dekat kembali. Namun sesuai dengan pengalaman penulis perkawinan sedarah juga bukan hanya dilkukan oleh pihak balugu saja namun orang yang bosinya saling berbeda juga bisa dilakukan jikalau kedua belah pihak memiliki kecocokan dan sebagaimana pesta perkawinan pada umumny, (2) seorang pria menikahi putri pamannya dari pihak kerabat ibunya, yang lazim disebut sibaya atau uwu. Perkawinan seperti ini disebut sangawuli ba zibaya atau sangawuli ba nuwu, (3) perkawinan antara sepupu dengan ketentuan ibu calon pengantin pria bersaudara kandung dengan ibu calon pengantin wanita, yang disebut dusanai atau gasiwa (pariban dalam istilah lain).

3.1.3.2 Perkawinan Ganti Tikar

35

kandung dari mendiang suaminya berhak mengawininya. Demikian sebaliknya, jika seorang suami yang istrinya sudah meninggal dunia dapat menikhai saudara kandung mendiang istrinya. Hal ini bertujuan agar hubungan kekerabatan yang terjalin karena perkawinan sebelumnya tetap terjalin erat.

3.1.4 Perkawinan Adat Menurut Böwö Laraga

36

3.1.5 Tata Urutan Pelaksanaan Pesta Pernikahan

Ada beberapa tata urutan pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat Nias, adalah tahap memilih pasangan, peminangan, dan pesta pernikahan. Selengkapnya secara terperinci dijabarkan sebagai berikut.

3.1.5.1 Famaigi Niha ( Memilih Gadis )

Tahap famaigi niha merupakan tahap awal yang dilakukan oleh orang tua ayah/ibu mempelai laki-laki atau sese datang kerumah barasi (calon pengantin wanita) untuk melihat dan menanyakan gadis calon dari istri anak laki-lakinya. Kemudian setelah melihat maka orang tua sese menemui salah satu keluarga yang dekat dengan keluarga barasi untuk mengutarakan niat mereka untuk datang kerumah barasi.

37

sampaikan kepada ibu gadis-ayah gadis atau barasi baru dia pulang, tinggal menunggu balasan apakah berterima atau tidak sehingga hasil pembicaraan keluarga (barasi). Bersetuju baru dikabarkan kepada orang tua sese.

Setelah orang tua sese mendapat balasan bahwa bersetuju orang tua (barasi) barulah keluarga-keluarga terdekat sese berkumpul dan menanyakan kepada arwah orang tua (malaika zatua) dengan perantaraan seorang Ere untuk menyatukan jiwa kedua anak-anak tersebtu agar kelak menjadi satu keluarga (fonambatö) dan merestui pekerjaan pelaksanaan proses perkawinan dengan selamat.

3.1.5.2 Famaigi Tödö Manu Silatao ( Memeriksa Guratan Jantung Ayam Jantan )

38

bahagia, panjang umur, dan mempunyai keturunan. Apabila telah ternyata demikian maka orang tua sese segera mengangkat seseorang (pengantara, penyampai bicara, telangkai).

Yang akan menghubungi penunjuk jalan (samatörö) dipihak orang tua barasi (gadis). Seandainya dalam penglihatan Ere guratan jantung ayam tidak baik maka lanjutan peminangan dibatalkan. Apabila pembicaraan untuk peminangan jadi maka “SI’O” (pengantar; telangkai) dengan samatoro (penunjuk jalan) yang tetap berunding segala sesuatu hasil perundingan mereka tentang lanjutan pelaksanaan perkawinan tetap mereka berdua yang menyampaikan kepada kedua belah pihak orang tua sese dan barasi. (Catatan): Tentang tata cara memeriksa guratan jantung ayam jantan ini pada masa sekarang telah punah karena desakan agama.

3.1.5.3 Fame’e Laeduru (Menyerahkan Cincin)

39

jujuran tanda terima kepada si’o dan samatörö beserta keluarga sebesar ½ tambali siwalu paun emas muda.(3). Afo (sekapur sirih) selengkapnya.(4). Sakhozi ziwalu (peleburan emas muda) artinya keperluan babi hidup untuk dimakan bersama sebesar 2 s/d 4 alisi = 20 kg s/d 40 kg, babi hidup. Setelah lengkap keperluan tersebut diatas dan berlangsung pertemuan kedua belah pihak orang tua maka oleh salawa hada (tokoh adat) pada desa si barasi (gadis) menyerahkan dimuka siraha afasi (patung buat kapas) sebagai penghormatan dan pemberitahuan pada arwah nenek moyang / leluhur. Pada masa sekarang ini hal itu diganti dengan acara doa pemberkatan dan pemaduan hidup antar sese (laki-laki) dan barasi (gadis) agar selamat. Selamat sebelum berlangsungacara perkawinan kelak. Segala keperluan dalam acara ini ditanggung oleh orang tua sese / laki-laki. (Catatan: dahulu dilaksanakan hal ini oleh Ere tetapi setelah agama berkembang Ere diganti dengan pengetua adapt (salawa hada) atau pengetua agama dengan berdoa kepada Tuhan yang maha Esa. Setelah berlangsung hal tersebut diatas maka orang tua barasi atau gadis menolak pinangan dari orang lain yang datang.

3.1.5.4 Fanunu Manu (Upacara Resmi Peminangan)

40

41

derajat (bosi) kedudukan orang tua barasi pada masyarakat, emas jujuran ini disebut lambae daroma, yaitu emas penghormatan pendahuluan dari pada jujuran. Emas ini diterima oleh soboto, yaitu orang tua barasi, (3) olöwöta (bungkusan daging anak babi) yang sudah dimasak. Bungkusannya mowawino (seludang pelepah pinang) yang diisi dengan simbi dan daging rusuk, daging paha anak alakhaö selengkapnya. Daging babi olöwöta ini disebut “föfö wangandrö dome” (pihak sese) waktu berangkat dari rumahnya kadangkala juga daging ini diletakkan dalam so’u-so’u (keranjang yang dibuat dari susulur atau tutura).

3.1.5.5 Famalua Li (Pertanyaan Melangsungkan Perkawinan)

42

keperluan saekhu bazimaöchö (jujuran yang harus dibayar sampai pada peralatan pesta perkawinan) yaitu böwö soguna maöchö (dalam hal ini besar jujuran menurut bosi tidak terlepas yang tetap sebagai jujuran yaitu böwö nisitaigö yawa) yang kemudian dibayar. Setelah sepakat dengan keperluan saekhu bazimaökhö/ böwö soguna maökhö maka beberapa hari kemudian oleh salawa hada (pengetua adat) dan si’o dari pihak sese datang sebanyak ± 5 orang tanpa wanita/ ibu-ibu mengadakan upacara famua li di pihak gadis dihadiri oleh keluarga gads, dan salawa hada dan ibu-ibu keluarga. Untuk mengesahkan besarnya jujuran yang diminta untuk pesta sehari. Keperluan-keperluan yang disediakan oleh pihak laki-laki, (1) Afo selengkapnya, (2) Babi untuk famangelama yaitu daging babi mentah (yang sudah di asini) sebanyak dua hia s/d öfa hie gunua suguhan pada para salawa sebagai ganti famangelama terdahulu, (3) Seekor babi hidup sebesar öfa alisi, (4) Emas jujuran (sebagai angsuran ) besarnya diserahkan pada kesanggupan pihak laki-laki yang nantinya dikurangi dari jumlah keseluruhan jujuran. Pihak gadis menyediakan:

1. Seekor anak babi sebesar sara alisi untuk dibawa tome yaitu pihak laki-laki 2. Beras secukupnya untuk dipergunakan hari itu.

43

jujuran yang harus dibayar menurut bosi ayah si gadis, perhitungan ini disebut era-era mbulu nohi safusi.

3.1.5.6 Folohe Fakhe Toho (Penyerahan Padi Keperluan Pesta Kawin) Setelah berselang beberapa hari sesudah pertemuan fangandrö li nina maka penduduk warga desa atau keluarga dari pihak sese datang membawa dan menyerahkan padi untuk keperluan pesta kawin yang disebut fakhe toho. Rombongan yang membawa padi tersebut diktahui oleh si’o dari pihak sese dan menyertakan membawa su’a wakhe ( sukatan atau takaran padi ) yaitu daging babi mentah yang sudah dibungkus pada upin pinang besarnya atau beratnya dua hie s/d tölu hie (3 kilogram s/d 6 kilogram). Banyaknya fakhe toho yang dibawa adalah berdasakan ketentuan yang diinta pihak barasi menurut rembukkan pada waktu femanga manu yang disesuaikan dengan jenjang bosi orang tua barasi : Banyaknya fakhe toho tersebut berdasarkan bosi:

1. bosi si fitu: Fakhe toho sebanyak 1 zo’e 2. bosi si walu: Fakhe toho sebanyak 2 zo’e 3. bosi si siwa: Fakhe toho sebanyak 4 zo’e 4. bosi si fulu: Fakhe toho sebanyak 6 zo’e 5. bosi si felendrua: Fakhe toho sebanyak 8 zo’e Catatan:

44

5. 1 zo’e daerah Yöu = 10 Lauru 4 Jumba (80 liter)

Sesudah siap diukur atau disukat dan ditukar padi tersebut dan rombongan yang terlah juga siap makan maka mereka pulang. Sesudah itu padi tadi dibersihkan, ditumbuk oleh wanita pihak barasi secara beramai-ramai, untuk dijadikan beras yang selanjutnya dipergunakan pada peralatan pesta kawin berlangsung.

3.1.5.7 Famaigi Bawi ( Menengok Babi Adat Pesta Kawin)

Menjelang beberapa hari lagi sebelum pesta kawim berlangsung maka dilaksanakan upacara famaigi bawi walöwa yang telah disiapkan pemeliharaannya oleh sese. Bawi walöwa ini ada dua ekor yaiut, (1) satu ekor yang disebut bawi zo’ono, yaitu untuk orang tua barasi dan pamannya,(2) satu ekor yang disebut bawi mbanua yaitu untuk warga desa kedua belah pihak.

3.1.5.8 Folau Bawi (Upacara Membawa Babi Bawi Walöwa)

45 3.1.5.9 Falöwa (Pesta Perkawinan)

46

sampai tiba di halaman tujuan atau di halaman rumah tempat pesta kawin di selenggarakan. (a) Fanema’ö uwu (pihak paman), pihak uwu/ sibaya datang lebih awal dan tiba dipintu gerbang halaman di jemput oleh pihak perempuan serta salawa hada dan kemudian uwu dipersilahkan mengambil tempat di sinata (tempat yang paling terhormat).

(b) Tome tiba di lokasi pesta juga disambut oleh keluarga pihak pengantin perempuan. Pada saat kedatang tome ini, mereka melakukan bolihae (syair hoho yang isinya menyanjung atau mengagungkan pihak perempuan dan juga menyanyikan lagulagu dan doa yang terkandung dalam ajaran agama Kristen).

(c) Fangowai ba fame’e afo (penghormatan dan pemberian sirih), ini dilaksanakan oleh satua mbanua / salawa hada (laki-laki maupun perempuan) yang dimulai oleh pihak perempuan dengan syair yang merendah, dan kemudian dilanjutkan oleh pihak laki-laki atau tamu dengan mengagunggungkan pihak perempuan.

47

(e) Fanetu huhuo dan fanika gera-era mböwö, ini dilaksanakan oleh para raja adat atau satua mbanua setelah membicarakan tentang hal böwö, maka diputuskan oleh fangetua huhuo dengan acara pengukuhan berupa höli-höli yang kemudian dilanjutkan dengan fanotoli mbosi dan berdasarkan ini dijelaskan jumlah jujuran (böwö) yang wajib dilunasi. Böwö yang sisa ini sesuai dengan falsafah suku Nias yaitu, hönö mböwö no awai, hönö mböwö so nasa, nila’a yawa bambuatö gosali (bila kelak orang tua dari pihak pentin perempuan meninggal dunia (ahele nasi) atau mendirikan rumah, atau mengawinkan anak, atau mendirikan satu kampung maka disitulah pengantin laki-laki ini membayar sisa böwö yang dimaksud). Fanika gera-era mböwö sebagian materinya yakni nasehat bagi pengantin pria (famotu sangowalu). Juga dijelaskan bagi sanak keluarga dan para sitenga bö’ö memberitahukan kepadapengantin laki-laki agar menghormati dan menghargai mereka seumur hidup. Pada saat ini dipergunakan alat berupa daun kelapa muda (lehe nohi) dan satu tempat air (fanefe idanö) yang dilakukan oleh seorang satua mbanua (pengetua adat). Dewasa ini pembayaran böwö pada acara fanika gera-era mböwö sudah mulai langka ditemukan dan dilaksanakan hanya pada pesta besar yang melakukannya seperti ono duha / ono mbawali (orang yang berada).

48

atau sanak keluarga kepada pihak tome yang diteirma oleh böli gana’a dan kemudian disambut oleh orang tua dari pengantin laki-laki (satua mbanua) sebagai perwakilandari seluruh tamu. Ada kalanya acara juga diselingi dengan upacara kebaktian pengukuhanperkawinan oleh pendeta setempat. (h) Fame töi mbene’ö, merupakan acara pemberian gelar kepada pengantin perempuan oleh keluarga laki-laki dengan persetujuan dari pihak uwu. Setelah mendapat kata sepakat baru lahuhugö sebagai tanda pengesahan, mulai saat ini sebutan atau panggilan terhadap pengantin perempuan adalah gelar yang baru diberikan kepadanya. Selesai acara ini maka pihak pengantin laki-laki bersama pengantin perempuan berangkat kerumah pihak laki-laki. (i) Fame gö mbene’ö atau fame gö nono nihalö Kegiatan ini dilakukan setelah dua atau tiga hari pesta perkawinan. Pada acara ini pihak perempuan (ibu, saudarasaudara dan kerabat dekat) pergi kerumah laki-laki untuk melihat keadaan pengantin peremppuan dengan membawa makanan berupa seekor anak babi, dan makanan lainnya. Setelah tiba dirumah pihak laki-laki maka pihak perempuan dijamu makan dengan seekor babi, dan sewaktu berangkat pulang diberikan lagi seekor babi untuk ibu Orifitö nina biasanya babi tersebut seberat 60 – 70 kg (sazilo) dan kemudian diberikan uang dengan jumlah tidak ditentukan jumlahnya untuk dibagikan kepada orang yangikut pada waktu itu (awö zamasao’ö).

49

soko köli. Pada kesempatan ini kedua pengantin dan saudara-saudaranya mengunjungi rumah demi rumah dari setiap keluarganya untuk menerima anak babi maupun ayam untuk dipelihara sebagai bakal dihari yang akan datang nantinya.

3.1.6 Pertunjukan Tari Maena pada Pesta Pernikahan

Untuk melihat fungsi maena dalam konteks upacara perkawinan pada masyakarakat Nias di Kota Medan, akan lebih mudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses dan tahap-tahap upacara adat perkawinan tersebut namun sebelum melihat bagaimana pertunjukannya maena pada pesta perkawinan, penulis menjelaskan bahwa biasanya di Nias sendiri upacara adat dilaksanakan di rumah pengantin perempuan dan tidak dengan menggunakan gedung khusus seperti wisma (bagi suku Batak Toba), jambur (Karo).

Hal ini pesta adat perkawinan masyarakat Nias yang tinggal di Kota Medan bisa juga dilakukan seperti halnya di daerah Nias sendiri namun dengan dilihat kondisi lingkungan dimana pelaksana upacara adat itu tinggal sangat tidak memungkikan untuk dilaksanakan upacara adat karena faktor seperti sarana tempat tinggal kurang memadai (tinggal di cost), sehingga pada pesta adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Medan yang penulis teliti diselenggarakan di gedung serba guna atau wisma.

50

Gambar: Pemimpin dalam nyanyian Maena

51

Gambar: Para tamu yang menarikan Maena

52

Gambar: Para tamu yang menarikan Maena

53

para kerabat dan tamu undangan. Setelah duduk ditempat masing-masing dilangsungkan tarian faluaya yang bersifat sebagai hiburan (bukan unsur wajib, sesuai dengan keinginan dan kondisi). Pada setiap prosesnya dipandu oleh seorang protokol yang menyampaikan tata tertib upacara dengan menggunakan alat pengeras suara.

(b) Fanunö (nyanyian gereja). Setelah kedua pihak telah dipersilahkan duduk dan semua kerabat maka diadakan nyanyian pembukaan berupa nyanyian gerejawi dimana bertujuan bahwa acara akan segera dimulai maka kedua belah pihak menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan acara ini dapat berjalan dengan baikyang dipimpin oleh pendeta setempat. setelah acara ini selesai maka seorang protokal membacakan acara selanjutnya. Pada susunan acara perkawinan yang penulis teliti ini dilangsungkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Kemudian acara fangowai dome dan fangowai zowatö. Pada acara fangowai dome dan faongawi zowatö ini tidak menggunakan alat musik pengiring dan bukan dalam konteks maena.

54

Nia, pengantin laki-laki merupakan orang yang datang dari bawah (sanörö tou). Setelah penyerahan bola nafo, maka dipertunjukan maena yang merupakan bagian dari susunan acara pesta perkawinan. Pada pelaksanaan maena yang menjadi pembuka pertama ialah pihak perempuan. Dalam pertunjukan maena oleh pihak perempuan ini, maena yang dibawakan ialah maena wangowai dome. Pada maena ini seluruh pihak mempelai perempuan melakukan maena. Biasanya dalam pertunjukan budaya peserta maena adalah orang yang di panggil dari sanggar-sanggar budaya, namun dalam pesta adat perkawinwan masyarakat Nias ini tidak demikan tetapi yang menjadi peserta maena ialah orang-orang yang menjadi pelaksana daripada pesta adat tersebut. Setelah dipertunjukannya maena wangowai dome maka disusul dengan maena wangowai zowatö yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Pada pertunjukanya tidak membatasi seberapa orang yang ikut dalam tarian ini namun tergantung daya tampung gedung atau halaman lokasi pesta tersebut dilangsungkan.

55

3.2Fungsi Keyboard Pada Pesta Pernikahan Masyarakat Nias

Keyboard adalah instrumen dengan satu susunan kunci yang di tata secara horizontal dan menghasilkan bunyi antara lain: piano, organ, klavikord, dan harpsikord. Dikatakan bahwa perkembangan baru sekarang keadaannya telah berubah menjadi sangat sempurna, bukan saja hanya sebagai instrumen tapi dilengkapi dengan pelbagai irama bunyi dan semua dapat diprogramkan secara komputerisasi. Keyboard dapat menghasilkan berbagai bunyi atau suara alat musik, meter, ritem, jenis musik, dengan menggunakan program-program yang ada. Adapun contoh jenis meter yang ada pada keyboard, seperti ritem 4/4, 3/4, 2/4. Sedangkan contoh jenis pola ritem dapat kita lihat pada keyboard, seperti: Rhumba, Jazz, Waltz, Pop, Bosanova, Rock (Ensiklopedia Musik, Jilid I, 1992: 285 dalam Dermawan Purba, 2003:80).

56

gunakan dalam berbagai upacara adat mereka seperti upacara sayur matua. Secara umum mereka menerima karena lagu-lagu yang dimainkan hampir sama dengan ensambel musik tiup dan jenis-jenis repertoar gonrang sipitu-pitu. Selain itu musik keyboard ini mampu membawakan lagu-lagu rakyat Simalungun dan lagu dari daerah-daerah lain seperti lagu-lagu dari daerah Tapanuli, Karo, Mandailing, Melayu, Ambon, lagu-lagu Barat, dan lagu-lagu Gerejawi. Dimasyarakat Nias, keyboard juga digunakan pada upacara adat, salah satunya upacara pernikahan masyarakat Nias sekarang ini. Pada upacara pernikahan tersebut, keyboard digunakan sebagai pengiring tari dan nyanyian.

Menurut Alan P. Merriam, yaitu

... use then refers to the situation in which is employed in human action: function concern the reason for its employment and particulary the brodader purpose which is serves... (1964:210)

Dapat diartikan bahwa use (penggunaan) menitikberatkan pada masalah situasi atau cara yang bagaimana musik itu digunakan, sedangkan function (fungsi) yang menitikberatkan pada alasan penggunaan atau menyangkut tujuan pemakain musik itu mampu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai tujuan dan akibat yang timbul dari penggunaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditelusuri melalui fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut.

3.2.1 Fungsi Hiburan

57

keyboard juga bisa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pop dalam bahasa Nias ataupun bahasa Indonesia jika ada dari tamu-tamu yang hadir yang ingin menyanyi. Dari sini bisa dikatakan bahwa keyboard pada masyarakat Nias memiliki fungsi hiburan.

3.2.2 Fungsi Kesinambungan Budaya

Keyboard pada upacara pernikahan merupakan kesenian masyarakat Nias yang ada di kota Medan yang sampau saat ini tetap dipertahankan penggunaannya dan terpelihara ditengah-tengah masyarakat pemiliknya. Menurut A. Hennie Zega, musik keyboard pada tari Maena di upacara pernikahan masyarakat Nias merupakan salah satu bagian penting dalam proses pernikahan tersebut. Dengan demikian maka masyarakat tersebut dengan sendirinya telah turut melestarikan kebudayaan uang telah diwariskan oleh leluhurnya.

3.2.3 Fungsi Perlambangan

Musik keyboard pada upacara pernikahan masyarakat Nias menggunakan timbre (warna suara) yang ada pada keyboard untuk menggantikan suara alat musik faritia. Dengan kata lain ketika orang-orang Nias mendengar musik keyboard tersebut maka mereka akan merasakan bahwa kebudayaan mereka sudah dilestarikan.

3.2.4 Fungsi Reaksi Jasmani

58 3.2.5 Fungsi Penghayatan Estetis

59 BAB IV

ANALISIS STRUKTUR MUSIKAL

4.1 Teknik Transkripsi

Untuk menganalisa bagaimana bentuk dari musik, tentu yang harus dilakukan adalah melakukan transkripsi. Transkripsi dilakukan untuk mengubah bunyi yang didengar menjadi simbol-simbol yang dapat dibaca.

Sebagai tahap awal dalam dalam transkripsi ini adalah perekaman langsung musik keyboard pada pesta pernikahan masyarakat Nias dengan menggunakan kamera digital sebagai media rekam. Adapun spesifikasi kamera digital yang digunakan adalah merk Canon DSLR 1100.

Setelah hasil rekaman didapat, selanjutnya penulis mendengarkan melodi dari musik keyboard pengiring tari maena pada upacara pernikahan masyarakat Nias. Selanjutnya adalah menentukan mana saja yang akan ditranskripsikan.

Untuk transkripsi musik keyboard pengiring tari maena, penulis hanya mengambil melodi dan ritem yang dimainkan pada musik keyboard tersebut.