MASYARAKAT KONSERVASI TANAH INDONESIA

Meningkatkan Ketahanan Pangan

serta Mencegah Kekeringan dan Kelangkaan Air

Palembang, 6-8 November 2013

MASYARAKAT KONSERVASI TANAH INDONESIA

CABANG SUMATERA SELATAN

2013

Satria Jaya Priatna MidranisiahHilda Agustina Jaya Darmawan Penyunting:

ISBN:

978-602-70116-0-1

Meningkatkan Ketahanan Pangan

serta Mencegah Kekeringan dan Kelangkaan Air

Copyright © MKTI Cabang SUMSEL, 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penyunting:

Satria Jaya Priatna Midranisiah Hilda Agustina Jaya Darmawan

Desain sampul & tata letak: A. A. Bama

Diterbitkan oleh: MKTI Cabang Sumatera Selatan

BPDAS Musi

Jl. Kol. H. Burlian Km 6,5 Punti Kayu Palembang, Kotak Pos 1202 Telp. 0711-411378 Fax 0711-413329

e-mail: [email protected]

xx + 388 hlm.; A4

ISBN: 978-602-70116-0-1

KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Seminar Nasional VII Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia yang bertemakan “Meningkatkan Ketahanan Pangan serta Mencegah Kekeringan dan Kelangkaan Air” dapat kami selesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah seminar yang diaadakan oleh MKTI Cabang Sumatera Selatan pada tanggal 6-8 November 2013 di Palembang.

Penyusunan Prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui berbagai informasi terkait isi makalah yang telah dipresentasikan dan mendokumentasikan hasil seminar nasional yang terangkum dalam makalah-makalah yang disajikan dalam seminar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para penyaji dan penulis makalah, penyunting serta redaksi pelaksana yang telah berkerja keras sehingga Prosiding ini dapat diterbitkan. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Tim Penyelia yang telah mereview semua makalah sehingga kualitas isi makalah dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan. Tak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya seminar nasional ini dan atas tersusunnya prosiding ini kami ucapan terima kasih.

Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... vii

Kata Sambutan Ketua Panitia ... xi

Sambutan Gubernur Sumatera Selatan ... xiii

Rumusan Seminar Nasional VII Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia ... xv

Susunan Panitia Seminar Nasional VII dan Kongres VIII MKTI ... xix

MAKALAH UTAMA

Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi Tanah dan Air untuk Menjamin Kehidupan Lestari. Naik Sinukaban ... 3Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis AGRO-EKOSISTEM Lahan Pangan. Fachrurrozie Sjarkowi ... 11

MAKALAH PENUNJANG

Bagian 1: Hubungan Konservasi Tanah dan Air (KTA) dengan

Peningkatan Produktivitas dan Biomassa

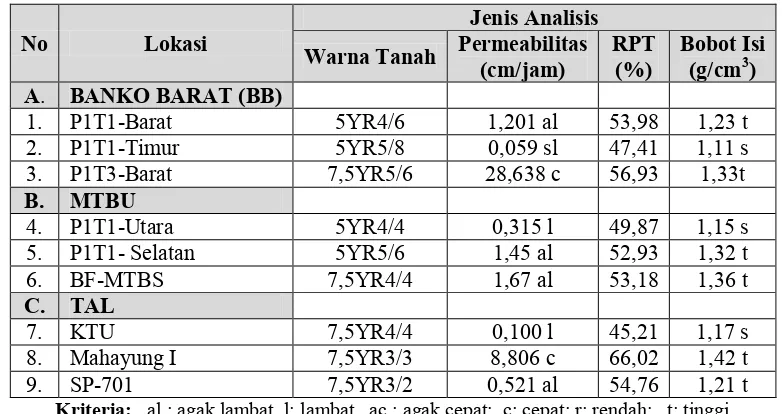

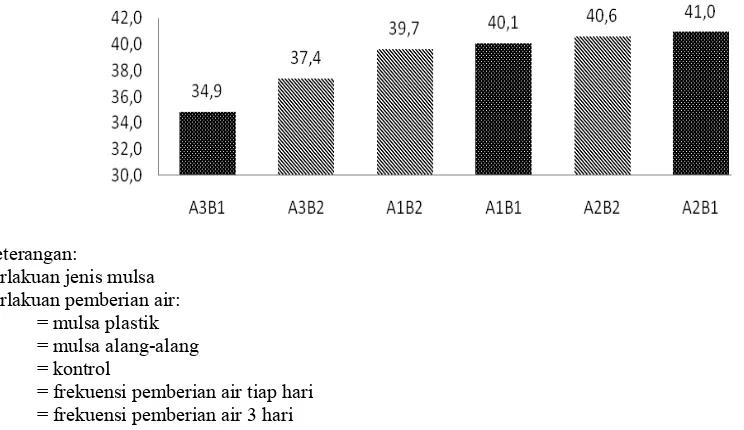

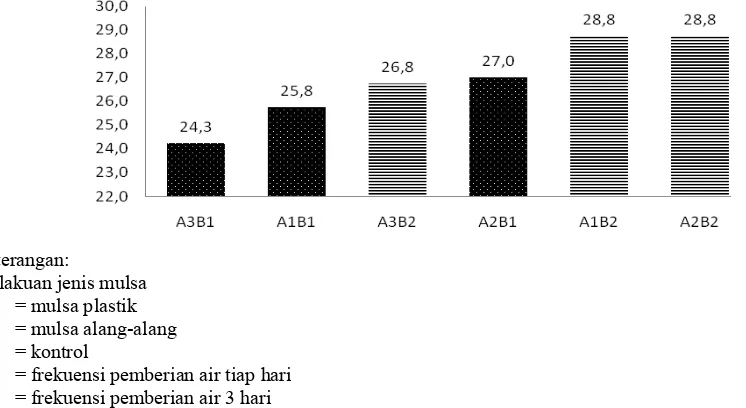

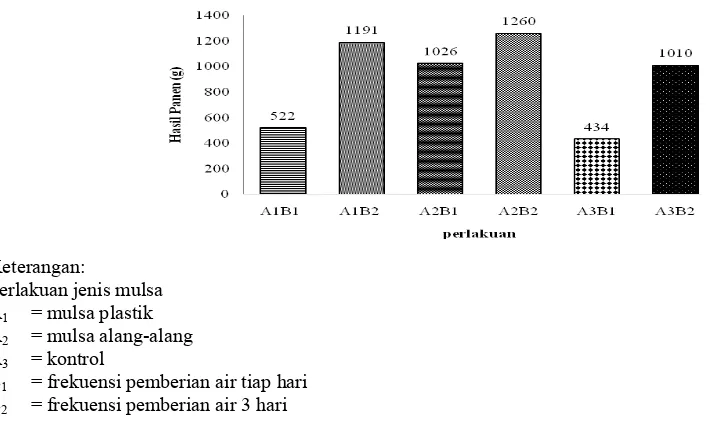

Analisis Tingkat Bahaya Erosi dan Kondisi Beberapa Sifat di Lokasi Penimbunan Tambang Batubara Bukit Asam Tanjung Enim Yang Telah Direvegetasi. Alamsyah Pohan dan Satria Jaya Priatna ... 29Pengaruh Penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak (Polimer) dan Mulsa Alang-alang (Imperata cylindrica L.) terhadap Kebutuhan Air Tanaman pada Pertumbuhan Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) dengan Sistem Irigasi Tetes. Alex Chandra Sipahutar, Hilda Agustina, Arjuna Neni Triana ... 36

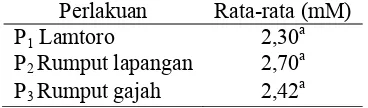

Produksi N-NH3, VFA Total dan Populasi Mikroba Rumen yang Disuplementasi Zn Lysinat dengan Berbagai Macam Hijauan. Fariani, A., Abrar, Muslim G. dan E. Satriawan ... 46

Pengaruh Pemberian Pupuk Nitrogen terhadap Kandungan Nutrisi Beberapa Rumput Rawa. Fariani, A., A.I.M. Ali dan Tasmawati ... 58

Artropoda sebagai Bioindikator Kesehatan Lahan Pertanian. Dewi Meidalima dan Meihana ... 69

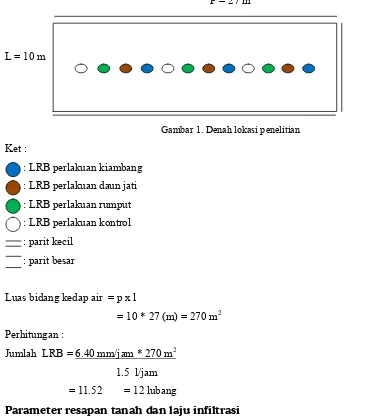

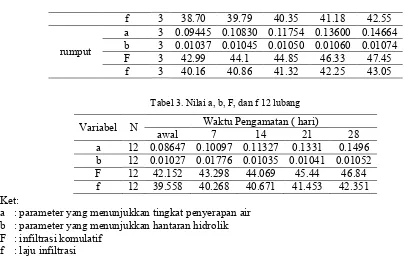

Pengaruh Waktu dan Bahan Pengomposan terhadap Lju Resapan Air pada Lubang Biopori. Dwi Probowati Sulistiyani, Dwi Setyawan, dan Arvin Rahmatullah ... 74

Pemanfatan Biomassa Akasia (Acacia mangium) sebagai Bahan Bakar Alat Pengering Gabah Tipe Flat Be menggunakan Panas Uap Jenuh melalui Heat Exhanger. Endo Argo Kuncoro, Rahmad Hari Purnomo,Wahyu Adi Putra ... 82

Studi Pertumbuhan dan Produksi Jagung Semi (Zea mays.L) pada Beberapa Sistem Bertanam (Cropping System) dan Dosis Pupuk NPK Majemuk di Lahan Kering. Hermanto, Dwi Putro Priadi, Yakup Parto ... 89

Daftar Isi

Prediksi Erosi dari Lahan Kebun Teh di Gunung Dempo Kota Pagaralam, Napoleon A.,

S. M. Bernas, A. Pratama ... 106 Pemberian Pupuk Hayati dengan Jarak Tanam Berbeda terhadap Pertumbuhan, Produksi

dan Serapan Hara Jagung (Zea mays L) pada Lahan Pasang Surut. R. Iin Siti Aminah,

Erni Hawayani, Idwar ... 112 Problematika Kerusakan Lahan (Penyebab, Masalah, Kendala Dan Dampak), Serta

Upaya Penangulanganya. Satria Jaya Priatna ... 119 Pertumbuhan dan Hasil Jagung pada Berbagai Sistem Olah Tanah dan Jarak Tanam.

Rismiyanto, Soni Isnaini, Rakhmiati, Yatmin, dan Maryati ... 129 Konservasi dan Pengelolaan Lahan Kering untuk Meningkatkan Produktivitasnya NP. Sri

Ratmini ... 134 Kajian Estimasi Karbon di Kawasan Konservasi Hutan Lindung Telang sebagai Upaya

Pengurangan Dampak Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan. Yuli Rosianty, K.A. Hanafiah, I. Yustian ... 142

Bagian 2:

Perencanaan Penggunaan Lahan dalam Kaitannya dengan

Konservasi Tanah dan Air

Peranan Konservasi Tanah dan Air Tanah untuk

Meningkatkan Fungsi Hidrologis DAS

Manajemen Lahan Dalam Membangun Usahatani Konservasi Integrasi Untuk Ketahanan Pangan di Pedesaan di Daerah Tangkapan Air Singkarak. Aprisal, Bujang Rusman dan

Refdinal ... 155 Irigasi Genangan untuk Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah (Capsicum annum L.).

Arjuna Neni Triana, Hilda Agustina,Sri Anita Agustina ... 165 Keragaan Pertumbuhan Tanaman Karet Umur Dua Tahun ( Hevea brasiliensis) Pada

Bagian Atas, Tengah dan Bawah Lereng di Perkebunan Karet Rakyat Desa Gunung

Meraksa. Bakri, Alamsyah Pohan, dan Ade Hafitriyan ... 174 Interaksi Wortel dan Ubi Ungu sebagai Pakan Tambahan terhadap Pertumbuhan Lobster

Red Claw (Cherax quadricarinatus) yang Dipelihara dari Peraiaran Umum. Boby

Muslimin, Khusnul Khotimah ... 183 Permasalahan Utama Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pasaman,

Sumatera Barat. Bujang Rusman ... 187 Evaluasi Sifat Fisik dan Kimia Tanah pada Lahan Datar dan Landai di Perkebunan

Kelapa Sawit Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Djak Rahman ... 195 Evaluasi Perbaikan Tapak pada Rehabilitasi Lahan Bekas Penambangan Batubara di PT.

Berau Coal Kalimantan Timur. Endang Sosilawati ... 201 Mengurangi Genangan Air dengan Menggunakan BIOSWALES. Faradiah Hildy Putri ... 208 Peningkatan Ketahanan Rendaman Padi Lokal dengan Menginsert Gen SUB.Gusmiatun,

Rujito A. Suwignyo, Andi Wijaya dan Mery Hasmeda ... 214 Respon Pertumbuhan Lrva Ikan Betok (Anabas testudineus) terhadap Variasi Pakan

dalam Akuarium. Helmizuryani dan Boby Muslimin ... 222 Potensi Penggunaan Lahan Pekarangan Masyarakat Transmigrasi Daerah Pasang Surut

Untuk Budidaya Perikanan, Penggunaan Lahan Pekarangan Masyarakat Transmigrasi Daerah Pasang Surut untuk Budidaya Perikanan, (The Potential Use of Transmigration

Analisis Berbagai Perangkat Pengendalian Muka Air Tanah dan Kajian Inovasi

Teknologi Pipa Berlubang dalam Upaya Pengurangan Banjir di Kota Palembang. Momon

Sodik Imanudin, Masreah Bernas dan NP. Sri Ratmini ... 235 Stabilisasi Tanah Lempung dengan Menggunakan Abu Sabut Kelapa sebagai Lapis

Tanah Dasar Jalan (Subgrade) (Studi Kasus: Kota Palembang). R. S. Ilmiaty, S. I.

Pertiwi, Y. Hamdani, I. Yunus ... 240 Analisis Faktor-Faktor Keuntungan Usaha Tani Padi Sawah Irigasi di Kabupaten OKU

Timur Sumatera Selatan. Hanapi ... 250 Optimalisasi Konsep Green Building dalam Perencanaan Penggunaan Lahan di Kota

Palembang. Sitti Sarifah ... 257 Pagar Hidup Berlapis: Filosofi dan Best dan Best Practice Konservasi Vegetatif. Sri

Tejowulan ... 267 Transformasi Hutan Menjadi Tanaman Perkebunan dan Dampaknya terhadap Hidrologi

DAS (Impact of forest transformation and oil palm expansion on catchment hydrology).

Suria Darma Tarigan dan Sunarti ... 279

Bagian 3: Peranan KTA dalam Mendukung Pembangunan

Berkelanjutan

Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung KTA

Membangun Industri Kayu Pertukangan Melalui Pola Kemitraan Kelembagaan Klaster

Agribisnis Perkayuan. Agoes Thony AK. ... 289 Penghematan Sumberdaya Melalui Penerapan Budidaya Padi Secara Ratoon Di Lahan

Pasang Surut. Andi Wijaya ... 295 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar Mengenai Konservasi Tanah dan Air

Melalui Pendidikan Lingkungan. Azizah Husin ... 301 Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi Repong Damar Ditinjau dari Aspek Ekologi

dan Sosek. Delfy Lensari ... 307 Kajian Kualitas Perairan Lebak Deling dalam Upaya Menjaga Kelestarian Sumberdaya

Perairan. Khusnul Khotimah ... 315 Perbaikan Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Padi (Oryza sativa L.) Lebak

dengan Pemberian Komposisi Pupuk Organik Hayati dan Anorganik. Neni Marlina,

Nuni Gofar, Nurbaiti Amir, dan Bermi Arya Putra ... 320 Tanah dan perkembangan Patogent Ular Tanah. Nurhayati ... 326 Analisis Neraca Air Untuk Mengetahui Perubahan Tata Guna Lahan Pada Sub Das Ogan

Das Musi Sumatera Selatan. Puspitahati dan Edward Saleh ... 331 Rekayasa Pupuk Organik Plus dari Sumber Daya Lokal Pedesaan untuk Pertumbuhan dan

Produksi Tanaman Padi. Syafrullah ... 341 Pengelolaan Tanah Andisol untuk Praktik Budidaya Tanaman yang Berkelanjutan.

Yakup ... 352 Efisiensi Pemasaran Kelapa Dalam Di Desa Pendowo Harjo Kecamatan Sungsang

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Yudhi Zuriah WP ... 361 Respon Tanaman Sawi (Brasssica juncea L ) terhadap Berbagai Konsentrasi dan Interval

Pemberian Nano Bio. Yursida, Karlin Agustina dan Edy Romza ... 369 Respon Mikroalga dan Bakteri dalam Mengabsorbsi Polutan Limbah Pabrik Pupuk Urea.

Daftar Isi

Purifikasi Biogas untuk Meningkatkan Persentase Metana sebagai Bahan Bakar Alternatif

KETUA PANITIA ACARA SEMINAR NASIONAL VII DAN

KONGRES VIII MASYARAKAT KONSERVASI TANAH

DAN AIR INDONESIA

(Palembang, 6 November 2013)

Kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia atau yang mewakili 2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili 3. Pengurus Pusat dan Cabang MKTI seluruh Indonesia

4. Narasumber (Prof. Dr. Naik Sinukaban dan Prof H. Fachrurrozi Syarkowie. PhD)

5. Kepala Dinas dan Institusi Terkait dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten Kota Se Sumatera Selatan

6. Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Palembang dan sekitarnya

7. Para hadirin, peserta Seminar dan peserta Kongres MKTI yang berbahagia

Assalamu Alaikum wa Rohmatullahi wa Barokatuh,

ertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan menyelenggarakan Seminar Nasional VII dan Kongres Masyarakat konservasi Tanah dan Air (MKTI) VIII yang dilaksanakan di Bumi Sriwijaya yang kita cintai ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk :1) menggalang tali silaturahmi antar sesama anggota MKTI dan para pemerhati Konservasi Tanah dan Air dari seluruh Indonesia, 2) menggali berbagai informasi baik dari hasil penelitian, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program -kegiatan yang berkaitan dengan Konservasi Tanah dan Air, serta 3) memilih dan menetapkan ke[engurusan pusat MKTI periode berikutnya.

Hadirin yang Berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mewakili Panitia Pelaksana kegiatan yang telah diberikan mandat oleh Pengurus Pusat MKTI, untuk menyampaikan beberapa hal, terkait dengan

Pelaksanaan Kegiatan Seminar VII dan Kongres VIII MKTI, yang dimulai mulai dari tanggal 5 hingga 7 November 2013 yad.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini meliputi:

1. Seminar Nasional, dengan tema kegiatan "Meningkatkan Ketahanan Pangan Serta Mencegah Kekeringan dan Kelangkaan Air"

Sambutan Ketua Panitia Seminar Nasional VII & Kongres VIII MKTI

Peserta seminar dan kongres merupakan anggota MKTI, Pemerhati, Akademisi, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa.

2. Kongres Nasional VIII MKTI, yang diikuti oleh Pengurus Pusat dan 14 pengurus cabang MKTI dari seluruh Indonesia.

3. Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air, diikuti oleh unsur Dinas terkait, serta para pemerhati dan akademisi dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan.

4. Fieldtrip, menyelusuri kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Musi sekitar kota Palembang, dengan menggunakan Kapal wisata Putri Kembang Dadar.

Hadirin yang Kami Hormati

Pelaksanaan Seminar Nasional Tahunan dan Konggres ini merupakan kontribusi dari MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA sebagai satu organisasi profesi yang mempunyai bidang kekaryaan konservasi tanah dan air. Karena itu MKTI harus berperan dalam berbagai kegiatan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah dalam hal membantu menetapkan kebijakan untuk pelestarian tanah dan air. Sementara Kongres Nasional MKTI merupakan agenda 3 tahunan sebagai salah satu amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKTI untuk melaksanakan penyegaran dalam kepengurusan MKTI dengan memilih kepengurusan MKTI Periode 2013-2015.

Sebagai panitia seminar kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota panitia serta semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sudah bekerja dengan baik untuk menjadikan seminar ini dapat terlaksana. Ucapan yang sama disampaikan juga Kepada Masyarakat Konservasi Tanah dan Air (MKTI) Pusat dan BPDAS Sumatera Selatan yang telah memberi dukungan dan menjadi sponsor sehingga seminar dan kongres ini dapat dilaksanakan di Kota Palembang.

Para Undangan dan Seluruh Peserta yang Kami Muliakan

Pada even Seminar dan Kongres VIII kali ini, Insya Allah, panitia pelaksana akan mempersembahkan sebuah karya cipta dalam bentuk lagu MARS MKTI yang akan di kumandangkan oleh Group Paduan Suara Universitas Sriwijaya. Lagu ini diciptakan oleh Ketua MKTI cabang Sumatera Selatan (Dr.Ir.Satria Jaya Priatna, MS) dan di arransemen oleh Ir. Bambang Gunawan, M.Si. Semoga karya cipta ini akan menjadi lagu wajib dan dikumdangkan setiap pelaksanaan kongres dan Seminar Nasional MKTI.

Demikianlah semoga Allah akan selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan dari pelaksanaan Seminar dan Kongres VIII MKTI ini. Aamiin YRA

SALAM MKTI

Wabillah hi taufik wal hidayah Wassallamualaikum wr.wb.

SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PADA ACARA KONGRESS VIII, SEMINAR NASIONAL VII

MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA (MKTI)

DAN KONSULTASI PUBLIK RUU KONSERVASI TANAH DAN AIR

(Palembang, 6 November 2013)

Yang saya hormati:

Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Direktur Jenderal BPDAS PS Kementerian Kehutanan, DR. Ir. Hilman Nugroho, MP Direktur PEPDAS Kementerian Kehutanan , DR. Ir. Eko Widodo Soegiri, MM. Kepala Bappeda se Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan se Provinsi Sumatera Selatan Para Kepala BPDAS di seluruh Indonesia

Kepala UPT Kementerian Kehutanan

Ketua Dewan Pembina MKTI Pusat, Prof. Dr. Naik Sinukaban, M.Sc Para pengurus MKTI Cabang di seluruh Indonesia

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

engawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehal wal’afiat untuk bersama-sama menghadiri Kongres VIII, Seminar Nasional VII Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI) dan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah merupakan sumber penghidupan manusia, sumber air, sumber energi, dan benteng terakhir perubahan iklim. Tanah dan air adalah penyangga keberlangsungan manusia. Dua hal itu mesti dikelola dan dijaga agar fungsi-fungsi yang dimilikinya tidak terganggu. Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi degradasi lahan setiap tahun seluas 12 juta hektar di seluruh dunia yang menyebabkan lahan tidak produktif dan menimbulkan kerugian bagi 1,5 miliar manusia di dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menghindari hilangnya lahan produktif tersebut.

Di tingkat dunia, laju degradasi lahan menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun alhamdulillah di wilayah Indonesia, trend degradasi lahan semakin lama-semakin menurun. Hal itu ditandai dengan semakin menurunnya angka deforestasi di Indonesia, dari angka tertinggi 3,5 juta hektar pada kurun 1996- 2000, terus menurun hingga periode 2009-2011 angka deforestasi sekitar 0,45 juta hektar.

Hadirin yang saya muliakan,

Sambutan Gubernur Sumatera Selatan

Selatan adalah 1.150.468,378 Ha, meliputi kategori kritis seluas 910.295,730 Ha dan Kategori Sangat Kritis seluas 240.172,648 Ha (Review Data Lahan Kritis BPDAS Musi, Tahun 2011). Hal ini berakibat semakin sering terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor maupun kekeringan. Peristiwa bencana alam tersebut merupakan indikator kerusakan DAS yang nyata yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Para Undangan yang terhormat,

Upaya perbaikan lingkungan melalui berbagai teknik konservasi tanah dan air sangat perlu dilakukan. Upaya yang melibatkan seluruh masyarakat serta pihak terkait pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan daya dukung DAS secara menyeluruh.

Pengertian konservasi tanah dan air adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai syarat untuk menghindari kerusakan sekaligus mendukung kelestarian.

Mengingat makin luas dan cepatnya laju degradasi lahan dan masih lemahnya implementasi konservasi tanah di Indonesia, maka perlu segera dilakukan upaya terobosan yang efektif . Peran dan kebijakan pemerintah sangat penting dan menentukan keberhasilan upaya konservasi tanah. Saat ini RUU Konservasi Tanah masih dalam proses ke arah pengesahan menjadi undang-undang. Namun sebenarnya berbagai peraturan/perundangan yang berkaitan dengan masalah kerusakan lahan pertanian, terutama konversi lahan ke nonpertanian, sudah banyak diberlakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Masalah yang mengemuka adalah lemahnya penegakan hukum terutama karena penerapan law-enforcement yang kurang tegas. Melalui kesempatan hari ini marilah kita ikuti bersama konsultasi publik RUU Konservasi Tanah dan Air, sehingga nantinya RUU yang akan disahkan dapat mengakomodir semua kepentingan terkait pelestraian konservasi tanah dan air.

Hadirin yang berbahagia,

Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI) merupakan organisasi profesi yang mempunyai bidang kekaryaan konservasi tanah dan air (KTA). Dalam hal ini MKTI harus dapat berperan dalam berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan KTA. Peran MKTI dapat bersifat langsung (rencana aksi) maupun memberikan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan upaya pelestarian tanah dan air.

Kongres Nasional MKTI merupakan salah satu amanat AD/ART MKTI untuk melaksanakan penyegaran dalam kepengurusan MKTI. Selain itu Seminar Nasional juga merupakan salah satu program pengurus MKTI yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi baik dari hasil penelitian, perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Konservasi Tanah dan Air (KTA).

Para hadirin berbahagia,

Demikianlah beberapa arahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terimakasih atas perhatian saudara-saudara.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 6 Nopember 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN Ttd,

SEMINAR NASIONAL VII DAN KONGRES VIII

MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA

(MKTI)

Palembang, 6 – 8 November 2013

emperhatikan Sambutan Menteri Kehutanan RI, Gubernur Sumatera Selatan dan paparan narasumber, serta diskusi Seminar Nasional VII dan Kongres VIII Masyarakat Konservasi Tanah Dan Air Indonesia (MKTI) telah disepakati beberapa hasil rumusan sebagai berikut:

A Rumusan dari Pembicara Kunci (Key Note speaker):

1. Upaya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan khususnya dibidang pembangunan pengembangan sumberdaya lahan salah satunya memerlukan pengolahan dan pengelolaan tanah secara konservasi yang melibatkan teknologi: vegetatif, mekanik, kimia dan manajemen.

2. Kebijakan merubahan penggunaan lahan (tata guna lahan) harus mengacu pada 4 (empat) pilar konservasi tanah air, meliputi: KTA secara agronomis,KTA secara vegetatif, KTA secara struktur, KTA secara manajemen.

3. Untuk mendukung pengembangan dan pembangunan sumberdaya lahan perlu dikembangkan pola-pola riset dan teknologi KTA yang terintegrasi dan interdisipliner. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa pemilihan teknik konservasi tanah, harus bersifat: spesifik, mudah dan murah, serta langsung dapat diterapkan.

4. Hal utama yang perlu diperhatiakn adalah jangan memaksa petani dan masyarakat dengan pola/model dan teknik yang kita berikan. Tetapi dengan memberikan alternatif pilihan “planing” yg coba kita tawarkan.

5. Perlunya pola kemitraan yang harus dibangun oleh 4 komponen sosial, yaitu: a. sosial psikologis

b. sosial ekologis c. sosial struktur d. sosial manajemen

6. Untuk memperkuat pola kemitraan adalah dengan membangun Koordinasi antara stakeholkder pada tataran konsep dan planning. Koordinasi yang terbangun hendaknya bersifat: komprehensif, terpadu, holistik dan sistemik (bergulir).

7. Persoalan kekritisan lahan semakin kompleks, untuk itu diperlukan Undang Undang yang mengatur tentang Konservasi Tanah dan Air. Saat ini kondisi ekosistem menunjukkan kecenderungan akan adanya hubungan yang signifikan antara laju degradasi lahan dengan laju alih fungsi lahan.

8. Upaya Perancangan dan Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Konservasi Tanah dan Air terus dilakukan dan digiatkan, sampai saat ini kegiatan Konsultasi Publik intens dilakukan, baik dari aspek legal maupun content/subtsansi UU tentang Konservasi Tanah Air. 9. Hasil kajian dan diskusi ahli mengungkapkan bahwa RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

Rumusan Seminar Nasional VII & Kongres VIII MKTI

10. MKTI diperlukan sebagai organisasi Independent yang akan memperkuat dan memantapkan penyusunan UU tentang Konservasi tanah dan air, baik dari dimensi substansi maupun dari kapasitasnya sebagai “presure”.

B Rumusan dari Hasil Diskusi Panel Keynote Speaker dan Diskusi Paralel:

1.Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi memiliki luas 7.787.479,29 Ha yang merupakan

DAS lintas provinsi yang mencakup 4 (empat) provinsi) yaitu Provinsi Sumatera

Selatan seluas 7.285.301,70 ha (93,55%), Provinsi Jambi seluas 258.268,52 ha (3,32

%), Provinsi Bengkulu seluas 216.652,64 ha (2,78%) dan Provinsi Lampung seluas

27.256,43 ha (0,35%).

2.

DAS merupakan

sistem hidrologi, sistem ekologi, sistem sumberdaya, sistem sosial

ekonomi, dan sistem tata ruang pembangunan atau DAS sebagai suatu ekosistem.

DAS juga merupakan suatu

bioregion yang memiliki keterkaitan antara wilayah

hulu, tengah dan hilir, atau wilayah DAS terdapat interdependensi antar wilayah

tersebut. Di dalam wilayah DAS terdapat interaksi antara berbagai pemangku

kepentingan (

stakeholders

).

3.

Kerusakan lahan dan hutan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang perlu

penanganan serius dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat,

akademisi, peneliti, praktisis, swasta, dan lainnya.

Perubahan alih fungsi lahan

(konversi lahan) dari kawasan resapan air menjadi kawasan pertambangan,

industri, perkebunan, dan permukiman, juga memberi dampak langsung

terhadap perubahan keseimbangan ekosistem, antaranya degradasi komponen

tanah dan air pada kawasan DAS, yang pada akhirnya menimbulkan bencana

bagi masyarakat setempat. Beberapa hal yang menjadi pemicu penyebab rusaknya

hutan dan meluasnya lahan kritis diantaranya disebabkan oleh adanya aktivitas

pembalakan liar, kebakaran hutan, ataupun alih fungsi lahan sebagai akibat dari

desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan.

4.

Konservasi Tanah dan Air adalah upaya penempatan setiap bidang Lahan pada

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan Lahan tersebut dan memperlakukannya

sesuai dengan syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga

dapat mendukung kehidupan secara lestari.

5.

Ada 3 teknik Konservasi Tanah dan Air (KTA) menurut Wocat (WASWC, 1998)

antara lain KTA secara

agronomis, secara vegetatif, secara struktur, dan secara

manajemen. Namun teknik KTA ini dapat dikombinasikan (agronomis, vegetatif,

struktur dan manajemen) pada kondisi dimana satu tindakan tidak berfungsi tanpa

tindakan lainnya.

6.

Pendayagunaan suatu bentang ekosistem menjadi area agrosistem, secara teknis harus

memperhatikan arti penting keserasian antar mata rantai ekosistem hulu-hilir, dan

juga keseimbangan antara agroekosistem dan ekosistem

sisa pasca konvensi

sebagian bentang ekosistem

7.

Pengembangan usahatani

atau satuan agribisnis tanaman pangan dan perkebunan

seyogyanya didahului

rekayasa teknis berdasarkan iptek bio-geofisik dan

rekayasa sosial berdasarkan iptek sosio antropologis

agar terbina pola kemitraan

usaha yang andal secara teknis maupun non teknis.

Kewaspadaan pangan 2. Keamamanan pangan, keanekaragaman pangan 4.

Kesiagaan pangan dan 5. Keandalan lahan pangan.

9.

UU Konservasi Tanah dan Air bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin lahan

yang mampu mendukung kehidupan masyarakat, mengoptimalkan aneka fungsi lahan

untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang dan lestari,

meningkatkan daya dukung DAS, dan menjamin distribusi manfaat secara merata.

10.

Materi muatan RUU Konservasi Tanah dan Air telah menggambarkan tingkat

sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisinya

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan, mengatasi permasalahan

hukum atau mengisi kekosongan hukum.

TIM PERUMUS:

Palembang, 6 November 2013

1.

Dr. Yetty Hastiana, M.Si.

2.

Ir. Arifin, MP.

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPDAS Musi

Nomor : SK. /BPDAS.M-3/2013 Tanggal : 30 September 2013

SUSUNAN PANITIA

SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES VIII

MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR

(Palembang, 6-8 Novemmber 2013)

Pengarah : Ketua MKTI Pusat

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumsel Kepala BPDAS Musi

Penanggung Jawab : Ketua MKTI Cabang Sumatera Selatan (Dr.Ir.Satria Jaya Priatna, M.S)

Ketua Forum DAS Sumsel (Dr.Ir. Edward Saleh, M.S) Pelaksana

Ketua : Dr. Ir. Siti Masreah Bernas, M.Sc. Wakil Ketua : Ir. Ruli Joko Purwanto, M.P. Sekretaris : Puspitahati, STP, M.P Bendahara : Yunita Dwi Hastuti, S.Hut Kesekretariatan :

Merynda Indriyani Syafitri, STP, M.Si Leoza

Felicia Ismi Nuryanti Ayu Wulandari Fajar P.A Rida Apriana Winda Putriana Hendra Saputra

Seksi Acara/Persidangan Seminar Nasional/Kongres: Dr. Karlin Agustina

Mirna Fitrani, SPi, M.Si Ir. Yursida, M.Si

Dr. Sumi Amariena Hamim Dr. Yetty Hastiana, M.Si Shabiliani Mareti, SHut., M.Si Ririn, SP

Seksi Makalah/Prosiding:

Ir. MidranIsiah Hamid, M.Si Dr. Yuanita Windusari, S.Si. Citra Kori Utami

Dwi Santri Seksi Konsumsi dan Akomodasi:

Dra. Nurhidayati, M.M Subakir

Nurdillah, SP Seksi Kunjungan Lapangan/Transportasi:

Dr.Ir. Nur Ahmadi, M.S. Budi Raharjo, STP, M.Si. Drs. Taufik Anwar Ir. Arifin, M.P

Eko Suroso, S.Hut., M.Si Ir. Bakri, M.S

Seksi Penerima Tamu:

Ir. H. Djak Rahman,M.Sc Ir. Alamsyah Pohan, M.S. Dr. Ir. Marwan Sufri, M.S. Hariyadi Ananto, BSc.F Diana Lestari

Netri Meriyanti Noveansyah Ilham Nurzaman Sastro

Seksi Publikasi/Dokumentasi:

Ir. Muh Bambang Prayitno, M.Agr Sc Yeni Putriana, S.Si

MAKALAH UTAMA

1.

Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi

Tanah dan Air untuk Menjamin Kehidupan

Lestari

untuk Menjamin Kehidupan Lestari

Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban M.Sc.

Definisi:

Konservasi tanah dan air adalah upaya penempatan setiap bidang Lahan pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan Lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari. Konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup secara lestari.

Metoda Konservasi Tanah dan Air Sampai 1998

• Metoda Vegetatif

• Metoda Mekanik

• Metoda Kimia Metoda Vegetatif

A.Penggunaan tanaman/ tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan dan aliran permukaan terhadap tanah dan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah.

1. Penanaman Vegetasi permanen. 2. Pen. Padang rumput permanen. 3. Pen. Serealia berbiji kecil.

4. Pen. Leguminosa kecil atau besar. 5. Pen. Tanaman semusim secara berbaris. B. Penanaman dalam strip

C. Pemanfaatan sisa tanaman/tumbuhan dalam bentuk mulsa atau pupuk hijau. Metoda Mekanik

Pengolahan tanah bertujuan untuk menggemburkan tanah dan pemberantasan gulma

1. Pengolahan tanah konservasi (pengolahan tanah seperlunya/minimum, dan/atau penanaman tanpa olah tanah)

2. Pengolahan tanah mengikuti kontur 3. Pemb Guludan

4. Guludan bersaluran 5. Parit pengelak 6. Rorak

7. Sengkedan

8. Teras berlereng, berdasar lebar, bangku/datar 9. Embung, Kolam retensi, balong

10. Tanggul 11. Dam

Naik Sinukaban/Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi Tanah ...

Metoda kimia digunakan untuk pembentukan agregat tanah dan pemantapan struktur tanah. Bahan kimia pembenah struktur tanah sering disebut sebagai soil conditioner (pembenah tanah):

1. Polyvinyl alkohol (PVA) 2. Polyvinyl acetat (PVa) 3. Polyacrylic acid (PAA)

4. Vinylacetat malcic acid copolymer (VAMA) 5. Polyacrylamide (PAM)

6. Emulsi bitumen.

Metoda Konservasi Tanah dan AIR Sejak 1998

World Association of Soil and Water Conservation (WASWC) dalam International Soil and Water Conservation Organisation (ISCO) conference in 1996 , Bonn Germany secara resmi menerima WOCAT (World Overview of Soil and Water Conservation Approaches and Technologies) sebagai program Global. Pada 1998, WOCAT mengeluarkan publikasi sistim DATA BASE tentang

Konservasi Tanah dan Air seluruh dunia.

Tehnik Konservasi Tanah dan Air WASWC (1998)

• Agronomis

• Vegetatif

• Struktur

• Manajemen

• Kombinasi

Teknik KTA menurut WOCAT (WASWC, 1998) 1. KTA secara Agronomis

Penggunaan mulsa, sisa tanaman, pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk buatan, biochar, pengolahan tanah konservasi, penanaman dan pengolahan tanah menurut kontur, pengaturan jarak tanam, pengaturan pola tanam

Biasanya berasosiasi dengan tanaman setahun

Teknologi diulang secara rutin di setiap musim tanam Periodenya singkat, tidak permanen

Cenderung tidak berubah dalam profil lereng

Normalnya tidak di zonasi dan tidak dipengaruhi lereng 2. KTA secara Vegetatif

Penanaman tanaman penutup tanah/lahan, penanaman dalam strip, penanaman tanaman pagar, penanaman pohon, penghijauan dan reboisasi.

Melibatkan rumput tahunan, semak atau pohon Periode penggunaan lama

Cenderung berubah dalam profil lereng

Normalnya di zonasikan dengan kontur; sering tegak lurus dengan arah angin atau kemiringan lereng

Pembuatan guludan, rorak, sengkedan, teras guludan, teras berlereng, teras bangku, saluran berumput, saluran diversi, saluran drainase, saluran, irigasi, check dam / embung, kolam retensi, sumur resapan, tanggul, dan sipil tehnis lainnya

Cenderung berubah dalam profil lereng Periode penggunaan lama, atau permanen

Tujuan utama mencegah erosi dan aliran permukaan

Pada pembangunan awal, butuh uang dan tenaga yang banyak Di zonasikan mengikuti kontur

Jaraknya mengikuti kemiringan lereng 4. KTA secara Manajemen

Perubahan penggunaan dan/atau pengelolaan lahan, seperti, rotasi, Penataan daerah rekreasi, perumahan , pertambangan, dst.

Melibatkan perubahan mendasar dalam penggunaan lahan Menghasilkan penutupan vegetasi yang disempurnakan Tidak melibatkan tindakan agronomis dan struktur/mekanis Sering mengurangi intensitas penggunaan

Kombinasi

Kombinasi teknik KTA (agronomis, vegetatif, struktur dan/atau manajemen) pada kondisi dimana satu tindakan tidak berfungsi tanpa tindakan lainnya. Kombinasi Struktur, Vegetatif, Agronomis: penanaman rumput dan pohon pada guludan atau teras

Perkembangan Riset dan Tehnologi Konservasi Tanah dan Air

• Penekanan aspek Fisik di petak kecil

• Berkembang melibatkan aspek ekonomi

• Berkembang melibatkan aspek Fisik, ekonomi, dan Sosial dalam sekala DAS

• Berkembang melibatkan aspek Biologi/ biodiversity dalam sekala DAS

• Berkembang milibatkan global concern, carbon sequestration dengan soil conditioner Biochar

Tabel 1. Pengaruh sistem pengelolaan sisa tanaman terhadap aliran permukaan dan erosi pada musim tanam kacang tanah dan jagung (Sinukaban dan Adnyana, 1992)

Perlakuan Aliran Permukaan Erosi

m3/ha % hujan Ton/ha Efektivitas (%)

Musim Tanam Kacang Tanah

Tanpa Mulsa 763.6 a*) 7.1 46.6 a

Mulsa Jerami 191.4 b 1,8 1,8 b 96,1

Musim Tanam Jagung Jerami disertai dgn pengolahan tanah

dicangkul satu kali 760,8 a 9,2 30,2 a

Jerami sebagai mulsa dgn pengolahan

Naik Sinukaban/Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi Tanah ...

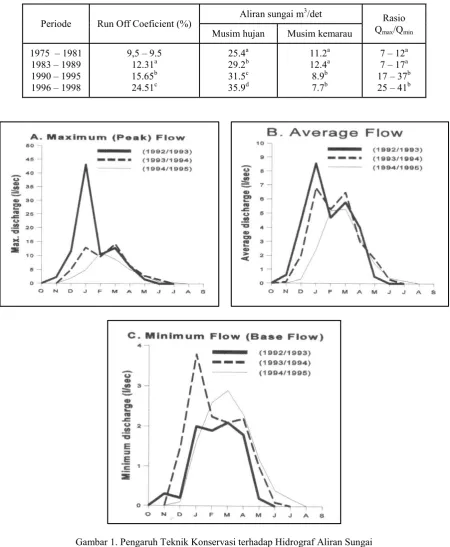

Table 2. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap aliran sungai (Sihite dan Sinukaban, 2004)

Periode Run Off Coeficient (%) Aliran sungai m

3/det

Rasio Qmax/Qmin

Musim hujan Musim kemarau

1975 – 1981 1983 – 1989 1990 – 1995 1996 – 1998

9,5 – 9.5 12.31a 15.65b 24.51c

25.4a 29.2b 31.5c 35.9d

11.2a 12.4a 8.9b 7.7b

7 – 12a 7 – 17a 17 – 37b 25 – 41b

Gambar 2. Debit Puncak di Sungai Ciliwung

Gambar 3. Koefisien Aliran Permukaan

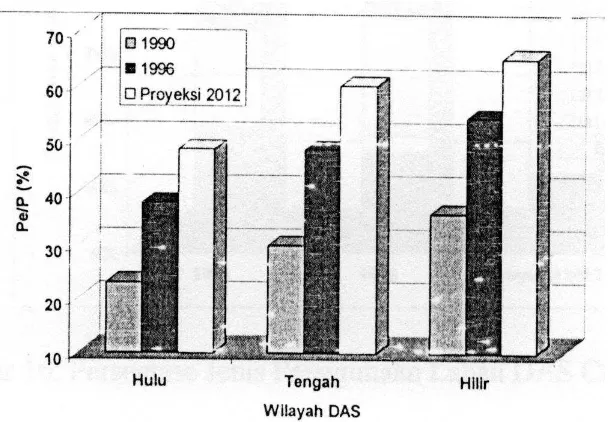

Tabel 3. Hasil Simulasi Karakteristik Hidrologi DAS Ciliwung

1. Simulasi perubahan penggunaan lahan

Penggunaan lahan

Stasiun Katulampa Stasiun Ratujaya Stasiun Manggarai Qp

(m3/dt) (jam) Tp (mVo3 ) P(%) e/P (mQ3/dt) p (jam) Tp (mV3o ) P(%) e/P (mQ3/dt) p (jam) Tp (mVo3 ) P(%) e/P

1990 100,33 6 3058264 23 167,67 7 6504960 30 191,29 9 10321344 36

1996 205,37 5 5052784 38 320,81 6,5 10407936 48 383,11 8,5 15482016 54

Proyeksi

2012 280,1 5,5 6382464 48 487,00 6 13009920 60 576,50 8,5 18635760 65

Naik Sinukaban/Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi Tanah ...

2. Simulasi dengan berbagai skenario curah hujan

Hujan

Stasiun Katulampa Stasiun Ratujaya Stasiun Manggarai

Qp

(m3/dt) (jam) Tp (mVo3) P(%) e/P (mQ3/dt) p (jam) Tp (mVo3) P(%) e/P (mQ3/dt) p (jam) Tp (mVo3) P(%) e/P

88 mm 205,37 5 5052784 38 320,8 6,5 10407936 48 383,11 8,5 15482016 54 133 mm

(5 thn) 584,91 5 8239483 41 864,96 6 16385600 50 994,04 8,5 24698898 57 171 mm

(25 thn) 993,82 5 13177431 51 1389,86 6 24437952 58 1565,18 8,5 33984198 61

Sumber: Hasil Perhitungan

Role of ASP in Increasing Income and Food Security

Tabel 4. Income from food crop production/year

Crop component of

ASP (ton/ha/yr) Yield Net Income (US $) Rp

Corn 3.0 167* 1 500 000

Upland rice 2.5 189 1 700 000

String bean 1.1 100 900 000

Chili 0.4 167 1 500 000

Tomatoes 1.3 111 1 000 000

Others - 178 1 600 000

Total - 912 8 200 000

* 1 US $ = Rp. 9000,-

Table 5. Income from livestock after 1 – 2 years

Livestock Existing Potential for development

No. Livestock Income (US $) Rp No. Livestock Income (US $) Rp

…………..Livestock Reproduction………..

Goats 7 267 2450000 15 583 5 250 000

Sheep 7 267 2450000 15 583 5 250 000

Cow 2 111 1000000 3 389 3 500 000

………..Livestock fattening………….

Goats 4 89 800 000 25 556 5 000 000

Sheep 4 89 800 000 25 556 5 000 000

Cow

Table 4. Pendapatan tambahan tahunan dari tanaman pangan setelah 2 tahun

Jenis Tanaman kg/ha/thn Produksi Pendapatan

US $ Rp

Jagung 400 31 280 000

Kacang Panjang 180 20 180 000

Cabai 80 27 240 000

Kacang tanah 50 16 140 000

Kedele 40 11 100 000

Total 105 940 000

Pendapatan dari Pohon Turi Setelah 2.5 Tahun

• Jarak tanam Turi adalah 2 x 0.8 m sehingga populasi Turi adalah 6 000 pohon per ha.

• Diperkirakan pohoh yang hidup berkisar dari 5 000- 6 000 pohon/ha tergantung kesungguhan/kerajinan petani

• Setelah berumur 2.5 tahun, diameter pohon sudah mencapai 10-15 cm dapat dijual dengan harga Rp 10 000 per pohon

• Pendapatan petani dari pohon Turi setelah 2.5 tahun berkisar dari Rp 50 000 000 – 60 000 000 per 2.5 tahun atau Rp 20 000 000 – 24 000 000 pertahun

Pengaruh Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang Secara Sistematis dan Holistik

• Meningkatkan debit aliran sungai dimusim kemarau dan mencegah banjir dimusim hujan (Citere)

• Sistim agrosilvopasture (Leuser dan NTB) tingkatkan pendapatan petani jadi Rp 12 jt/tahun, tambatan karbon 37-85 ton /ha

• Reklamasi lahan tambang (Sulsel) tingkatkan indeks kekayaan hayati jadi 2.3 dekati hutan alam 2.4 serta indeks keragaman hayati jadi 1.99 > hutan alam 1.7 setelah umur 8 th PEMBUATAN SOIL CONDITIONER

Kompos disaring lolos ayakan 2 mm dan 4 mm Biochar 5 dan 10%

Naik Sinukaban/Perkembangan Ilmu dan Teknologi Konservasi Tanah ...

BRIKET BIOCHAR

Agro-Ekosistem Lahan Pangan

(Titah Inovasi Kedaulatan Pangan & Kesejahteraan Masyarakat Agraris)

Fachrurrozie Sjarkowi, Ph.D.

A. SIASAT UMUM1

A.1. Siasat Kewaspadaan

Tuntutan kehidupan dan kemajuan penduduk berupa kebutuhan ruang dan uang maupun prasarana dan sarana, bahan pangan (food), pakaian (fashion) serta papan (fiber) tentu terus tumbuh sejalan waktu. Hitungan kasarnya, dengan tingkat pertumbuhan 2.5% tiap tahun maka jumlah penduduk berubah jadi lipat dua (naik 100%) dalam rentang waktu kurang dari 40 tahunan ke depan.

Jawaban atas aneka tantangan kebutuhan penduduk nusantara tentu harus memuaskan, sehingga tidak dapat dielakkan upaya untuk memenuhinya kian mengarah pada kawasan lahan basah, apalagi banyak lahan beririgasi yang dewasa ini sudah beralih fungsi untuk non-pertanian. Sasaran pembangunan adalah membuka kawasan lahan bergambut (untuk pertanian pangan) dan lahan gambut agak dalam (untuk usaha perkebunan).

Sementara lahan pasang surut, lahan rawa lebak dangkal dan lebak tengahan sudah sejak lama banyak diusahakan, potensi pesawahan tadah hujan kian banyak sekedar diusahakan secara tradisional sebelum datang prasarana pengairan. Akan tetapi kemanfaatan lahan kering harus juga diarahkan untuk peduli pertanaman pangan. Untuk semua itu maka diperlukan pola dan metode pembangunan pertanian ‘holistik-terpadu-sistemik’ dikelola di setiap daerah.

A.2. Siasat Kepiawaian

Upaya konversi suatu kawasan ekosistem lahan basah ataupun lahan kering menjadi agro-ekosistem perlu strategi kelola di tingkat wilayah, tingkat proyek dan tingkat satuan usaha harus bersifat ‘holistik-terpadu-sistemik’. Disini holistik (=menyeluruh pada tataran suatu wilayah ekosistem) artinya bertolak dari dasar pemahaman terhadap informasi yang lengkap di tingkat kesatuan wilayah ekosistem, baik tentang potensi, tantangan teknis bio-geofisik juga gesekan sosio-antropologis, yang kesemuanya harus dimengerti dan dimaknai dengan seksama.

Terpadu (= saling dukung pada tataran proyek pembangunan di suatu wilayah), disini dimaksudkan sebagai tindak lanjut upaya rekayasa teknis dan rekayasa sosial (bertolak dari informasi apapun yang tercermin dari tantangan bio-geofisik dan tuntutan sosio-antropologis lapangan). Sudah seyogianya semua proyek dipadukan ke dalam suatu cetak-biru yang dirancang saling topang dengan sebaik-baiknya supaya bisa dibahas untuk didukung oleh semua pihak secara terbuka transparan.

Isyarat sistemik (=menggugah gerakan bersistem) haruskan terbina jejaring upaya mata-pencarian yang mendatangkan manfaat Rp terus menerus, baik langsung dan tak-langsung pada tataran satuan usaha. Ini tentunya menuntut agar ada strategi tepat-usaha yang sengaja dibuat berantai saling membutuhkan---karena jelas ada agroindustri dan aneka industri hilir & hulu serta agen penguhubung---sehingga memancik gerakan semua pihak berjalan sukacita tanpa paksa dan tidak juga sekedar ikut-ikutan.

1Keseluruhan isi makalah ini adalah cuplikan ringkas dari buku penulis “Ekologika Pembangunan dan

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

Agar isyarat ideal itu benar-benar jadi kenyataan operasional maka dimensi bio-geofisik dan sosio-entropologis dari suatu wilayah sasaran harus dimengerti benar. Di dalam makalah ini pendekatan dimensional itu dibahas secara sistematik dan skematik.

B. EKOLOGIKA PEMBANGUNAN

B.1. Mendinamiskan Tiga Fungsi Lahan Basah

Secara biogeofisik ekosistem-LB (lahan basah) amat kaya akan BENDA alami, ATRIBUT, serta LAYANAN perlindungan alami (Gambar Skematik-1; Safford, L & Maltby, E; 1998; Maltby, E. 1999). Tidak aneh jika ilmuan seperti Barbier, E.B; Acreman, M; Knowler, D. (1997) menyebutnya ekosistem yang punya 2-fungsi dimensional, yakni: (1) Sebagai ginjalnya bentang alam (kidneys of

the landscape), dan; (2) Sebagai satuan super-market biologis atau Toserba Alami (biological

super-markets).

Fungsi dimensional #1 memotret betapa pentingnya aneka-proses fisik-kimia air dan tanah dalam mengatur keseimbangan internal2 yang berlangsung alami di ekosistem-LB. Sedangkan fungsi

dimensional #2 menekankan betapa ramai dan penting lintasan proses biologi lingkungan dan kait berkait rantai makanan (food chain) menjadi jejaring makanan (food web) pada ekosistem-LB. Namun dalam konteks manajemen ekosistem lahan basah nusantara, justru masih dirasa perlu oleh penulis menambahkan disini satu fungsi penting, yaitu: (3) Sebagai ATM alami bagi penduduk sekitar

(natural ATM to surrounding communities).

Maka jelas, sasaran kelestarian fungsi #(1) mengharuskan dasar pertimbangan kelola yang holistik, sedangkan ciri #(2) menghendaki dasar pertimbangan kelola terpadu. Ciri #(3) menuntut siasat pertimbangan yang sistemik, karena upaya penafkahan apapun harus bermakna usaha yang menguntungkan setiap pihak terkait. Dari itu ketiga wujud dan strategi pelestarian ini perlu dikelola se-utuhnya secara melembaga, langsung maupun tak-langsung; agar fungsi ekosistem sisa dan agro-ekosistem-LB lestari.

Faktor-J sesungguhnya tak-diperlukan jikalau: (1) Tidak ada tekanan pembangunan pertanian terhadap ekosistem-LB; (2) Tegak hukum berlaku tegas menjaga fungsi kawasan lindung.

B.2. Mendinamiskan Tiga Fungsi Lahan Kering

2

Tersimpul dari pendapat ilmuan kenamaan Arnon (1972), bahwa pendayagunaan kawasan lahan kering di zona ‘arid’ bisa berfungsi 2 (dua), yakni: (1) Mempertahankan mikroklimat agar tidak panas berlebihan; (2) Menjadi pemecah angin agar tidak merusak bio-geofisik agro-ekosistem. Kedua fungsi dimensional ini selalu diperankan oleh kawasan hutan alami

Tetapi bagi kawasan lahan kering tropika nusantara yang kebanyakan berkemiringan & bergelombang, maka harus ditegaskan fungsi ke-3 (sekalipun ada terselubung di dalam ciri #1), yaitu: (3) Memerankan fungsi hidro-orologis, walau tak sebaik peran kawasan hutan alami. Istilah pembangunan berwawasan lingkungan, jumlah luasan kawasan hutan boleh berkurang; tapi mutu dan fungsi hutannya harus tetap dipertahankan.

B.3 Mengedepankan Keseimbangan Kawasan

Kata ‘mengedepankan’ memberi isyarat perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam mengatur keseimbangan peran dan fungsi antara 2-sistem secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal keseimbangan harus dijaga antara luas bentangan agro-ekosistem dan bentangan ekosistem-sisa. Secara vertikal harus dijaga selalu keseimbangan luas bentang agro-ekosistem hilir dan hulu.

Pada kawasan lahan basah, sifat keseimbangan horizontal itu amat krusial antara zona

kubah-gambut (sebagai ekosistem-sisa yang sangat rentan) dan zona konversi (kawasan budidaya sangat

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

G-Skematik-3 sebelah atas adalah gambaran rinci Ekosistem Lahan Gambut; Sebelah bawah, ilustrasi pasca konversi 50% menjadi agro-ekosistem. (Diilhami Odum, H.T, 1983)

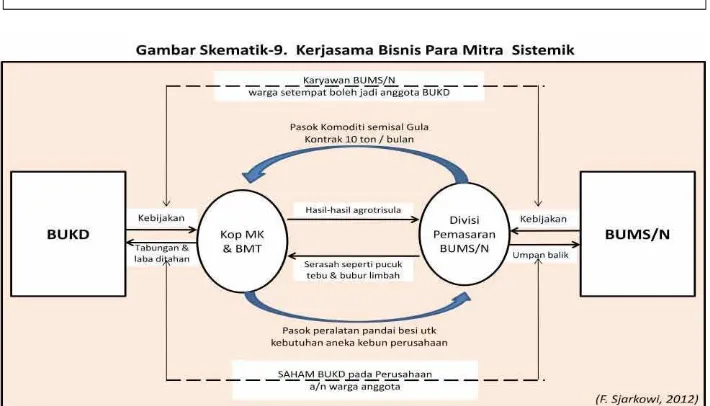

C. REKAYASA SOSIO-ANTROPOLOGIS

C.1. Prinsip Benah Socio-Entropi

Peran kemitraan sosial mendukung program pembangunan adalah suatu keniscayaan zaman. Situasi yang merugikan semua pihak oleh tindakan sesama (tragedy of the common; Hardin,G.1970) kian disadari banyak orang sebagai sesuatu yang harus diantisipasi dengan cara membangun kemitraan sejati. Menurut hemat penulis, istilah kemitraan produktif mengandung lima isyarat makna, yakni:

(1) Ada dua atau lebih pihak yang fokus pada suatu kepentingan pengorbanan yang sama dengan niat dan tekad membina sinergi yang dapat meringankan energi tapi juga melambungkan prestasi;

(2) Adapun kepentingan bersama itu pasti bersifat produktif alias men-ciptakan gufaat (guna-manfaat = ’utility’) bukan sebaliknya konsumtif alias merusak gufaat semisal merugi, besar pasak dari pada tiang;

(3) Gufaat yang kemudian berujud dan dapat diberi nilai ekonomi finansial harus diterima secara proporsional oleh setiap unsur pelaku dari masing-masing pihak sesuai sumbangsih yang diberikannya;

(4) Keterbagian gufaat atau nilai manfaat secara adil dan merata harus ditopang oleh adanya etika dan aturan main yang disepakati bersama, dan;

(5) Keberlakuan etika dan aturan main itu di kalangan semua unsur yang bermitra seyogianya dihela dan dikelola secara konsisten dan konsekwen oleh semacam lembaga.3

Upaya membangun kemitraan sejati tidak cukup hanya melalui kajian sosek & sosbud saja. Masalah perseteruan sosial yang terjadi dimana-mana selama ini disebabkan kealpaan mengendalikan isu sosio-entopik yang membayangi setiap perubahan sosio-antro-pologis. Sosio-entropik didefinisikan sebagai: ‘suatu penyimpangan sosial yang cenderung jadi penghambat jalannya perubahan sosial yang sedang mewujud menjadi kerjasama usaha kemitraan antara pihak warga dan suatu pihak lain (calon investor, Pemda).

Wujud sosio-entropi boleh jadi mengekori kemunculan Socio-paradox4 pada suatu periode

rancangan usaha kemitraan, dan itu bisa bersifat entropi sosio-psikologis, entropi sosio-ekologis, entropi sosio- ekonomis, dan entropi sosio-budaya. Dari itu upaya melacak kebernasan gejala S-paradox patut dilakukan dari dua arah pen-cermatan, yaitu: (1) Cermat terhadap variabel dasar pembentuk S-paradoks; (2) Cermat terhadap respon sosial apa-adanya dan yang ideal-seyogianya. Menurut Fachsyar-Lemma (2013), diantara metode lacaknya Tabel Matriks-5&6.

3

Isyarat #1 adalah niscaya; dan isyarat #2 sesungguhnya selaras dengan niat baik untuk tidak

menyiasiakan waktu dan sumberdaya; sedangkan isyarat #3 terkait dengan prospek dan kepastian hasil, tanpa hal ini maka kemitraan sama-sekali tak-menarik untuk direalisasikan. Isyarat #4 &5 hanya bersifat mengokohkan #1,2 &3.

4

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

C.2. Prinsip Bagi Hasil Berkeadilan

Suatu kemitraan bisnis yang sempat berjalan sejak waktu t= -T hingga kini ketika panen yaitu to ,masalah bagi perolehan kedua pihak mitra sebelum berbagi bisa dihitung melalui rumus umum yang bisa menangkap perubahan nilai akibat adanya inflasi sejalan waktu (compounding factor) ( +�)�;

lengkapnya diringkas berikut ini:

NPVπ= [ ��=�−� �.��− � − −�� �= (����) ] ( +�)�

Begitupun bila akan dihitung target capaian bisnis kemitraan sejak saat tertentu (kini) to hingga suatu batas waktu ke depan ketika panen terakhir dilakukan yaitu t=T, maka ada faktor pengetat atau penyutat (discounting factor) yaitu (1+r)-t harus jadi pengali bagi setiap nilai transaksi yang terjadi di

setiap saat ke depan. Maka dari itu hitungan umum pra-bagi hasil adalah: NPVπ= [ ��=� �.��

� − � − �= (����

�

(2.1) Asumsi adil (50:50) dengan potongan talangan: Ini bagi hasil dari kinerja kemitraan dimana semua fasal biaya sebelumnya telah ditalangi (oleh pihak mitra pengusaha), untuk dibayar peserta padasaat hasil tebangan diberi nilai sesuai harga transaksi kini. Semua biaya yang telah dikeluarkan dihitung dengan rumus koreksi ke saat kini oleh faktor komponding (bukan diskonting, seperti dilakukan pada Parwa-4-B)5. Disini pihak peserta (terdiri dari n orang peserta) mendapat setengah

bagian, sama besarnya dengan pihak pengusaha mitra senilai B rupiah, yaitu:

B =1 Ini berarti setiap orang (indipidu) peserta kemitraan memperoleh sebesar Bn:

Bn = 1

(2.2) Asumsi adil atas patungan penuh; Disini petani peserta meng-gunakan tenaga kerja sendiri di lahan sendiri, membayar langsung biaya pupuk, pestisida, bibit disediakan pengusaha mitra, kecuali manajemen dan SOP untuk semua kegiatan teknis dan ekonomi diarahkan perusahaan; maka berlaku hubungan berikut ini:

Dimana komponen Fm (atau management fee) seyogianya diterima kembali oleh pihak perusahaan mitra yang telah berkorban memberdayakan petani mitra lewat siasat komunikasi penyuluhan (baik langsung maupun tidak langsung).

Begitulah isi ungkapan dan definisi persamaan (dengan semua keterangan dan catatan kaki, khususnya tentang ‘tingkat bunga’ yang disepakati). Sebagai persamaan umum rumus bagi hasil itu dapat dijadikan patokan atau tolok ukur atas tingkat keadilan yang sesungguhnya terjadi ketika proses bagi hasil jadi kenyataan. Dengan tolok ukur baku tersebut, maka tingkat keadilan pada setiap proses bagi hasil dari suatu usaha bersama yang dijalankan dengan sistem kemitraan akan dapat diketahui. Dalam hal perselisihan terjadi diantara kedua pihak yang bermitra ataupun diantara sesama pelaku (petani) peserta kemitraan, maka dari perspektif kadar pembagian yang adil kiranya rumus hitung tadi bisa digunakan untuk menelusuri sebab-sebab ketidak-puasan suatu pihak.

C3. Prinsip Bina Kelembagaan

Aneka penyimpangan bisa saja terjadi, tapi lewat peran kelembagaan hal itu hendak dikendalikan. Peran kelembagaan ini terutama tertuju pada 3-sasaran umum, yaitu: (1) Pengendali tata-ruang agar dipatuhi & ditopang oleh semua pihak berkepentingan; (2) Pengendali kesulitan teknis pembangunan dalam menaikkan produktivitas suatu kawasan agro-ekosistem lahan basah; (3) Penelusur antisipatif dan pengendali pro-aktif aneka ancaman keresahan sosial yang bisa menjurus pada keos-sosial. Kendali kelembagaan ini pun bisa dibuat terjadi pada setiap tingkatan otoritas pengambilan keputusan, yakni sejak dari pusat hingga daerah. Oleh sebab itu maka bentuk kelembagaan dimaksud harus dibagi 2-kategori (yang kedua-duanya harus jadi pemicu produktivitas fisik maupun ekonomi yang seyogianya tersaji di atas harmoni kehidupan di suatu bentangan lahan basah sasaran

5

Dala pe ggu aa ru us hitu g faktor ko po di g, pe akaia ti gkat bu ga r seyogia ya bersifat luwes

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

pembangunan), yaitu: (a) Kelembagaan Tingkat Makro Wilayah; (2) Kelembagaan Tingkat Mikro usaha. Secara terpisah kedua kategori dimaksud akan dibahas selanjutnya di bawah sub-judul berikut ini.

Semacam kebijakan kelola yang melembaga, khususnya perlu diperankan dan berfungsi menghela SECI yang akan memacu kesejatian bermitra secara langgeng berkelanjutan. Dari perspektif struktural kelembagaan Tupoksi-nya harus tertuju pada sasaran makro wilayah dan juga mikro usaha, 3-sasaran utamanya, yaitu:

Lembaga Makro-Wilayah:

(1) Sebagai penata keterbagian ruang biogeofisik agar terpelihara daya tepa-selira-nya terhadap upaya konversi ekosistem.

(2) Sebagai pintu penuntas ketersaluran paket dana penopang dan dana talangan dari sumber asing untuk eksekusi aneka program.

(3) Sebagai pihak penjinak ancaman potensial perseteruan para pihak bila beda kepentingan mereka tumpang tindih lahan konversi.

Lembaga Mikro-Usaha:

(1) Selaku motor kesetaraan tripartit pelaku usaha sehingga mendorong penguatan ekonomi desa (Peran Kooperatif)

(2) Selaku motor kehimpunan usaha mikro agribisnis yang lebih bijak dan aktif, produktif dan inovatip (Peran Koordinatif)

(3) Selaku motor kepaduan pembangunan lintas sektoral & pacu tumbuh aneka usaha di suatu desa (Peran Kontributif).

Dari perspektif kefungsiannya, entitas kelembagaan makro-wilayah harus menularkan etika pemanfaatan dan metoda pem-bangunan tepat Iptek untuk suatu ekosistem, yakni kepada para pihak khususnya kepada lembaga mikro-usaha. Lembaga makro-wilayah seyogianya jadi pelacak informasi Iptek dan pemberi arah terapan bagi pengguna (mikro-usaha). Lembaga makro-wilayah sepatutnya juga berperan sebagai lembaga penerima dan penyalur dana hibah maupun pinjaman lunak dari donatur (asing maupun domestik) bagi pendanaan program revitalisasi agro-ekosistem dan ekosistem-sisanya.

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

D. STRATEGI KEDAULATAN PANGAN

Dengan kecepatan pertumbuhan penduduk yang jumlahnya fantastik besar itu ada aneka masalah kecukupan pangan , dan jika salah langkah mengatasinya bisa terjadi eskalasi sejalan dengan perputaran waktu ke depan. Ada 5-kategori masalah perlu dipikirkan jalan keluarnya, yakni:

• Kealpaan mengantisipasi cara produksi pangan, sehingga melemahkan kadar keswadayaan pangan (food self-sufficiency).

• Kemandulan instrumen harga dasar padi dan harga pupuk, sehingga mele-mahkan keamanan pangan (food scurity)

• Kesalahan membaca tekanan produksi pangan atas keterbatasan SDA, sehingga tak-memacu keaneka-ragaman pangan (food diversity).

• Ketiadaan strategi umum emergensi pangan sehingga melemahkan sistem penyangga siaga-pangan (food adequacy).

• Kerapuhan rantai ekosistem dibarengi gejala alih-fungsi persil agro-ekosistem, dan melemahkan keandalan pangan (food dependability)

Oleh sebab itu Gambar Skematik-4menuturkan hubungan fungsional tersebut. Disini induk persoalan adalah bagaimana membangun kedaulatan pangan, dimana ada 4-faktor penentu langsung dan 1-faktor penentu tidak langsung digambarkan berikut ini.

1) Tantangan Keswadayaan Pangan

Skema swasembada pangan melalui perluasan kapasitas produksi dan peningkatan produktifitas untuk keswadayaan pangan memang merupakan pilihan utama dalam rangka membina ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Akan tetapi pengembangan kapasitas itu dikendalai oleh ketidak-siapan potensi lahan untuk segera mapan produktif, sedangkan peningkatan upaya menaikkan produktivitas amat tergantung pada ketepatan manajemen produksi dengan dukungan saprosi (atau sarana produksi) yang tepat. Dari sebab itu pula kemampuan dan komitmen SDM pembangunan harus benar-benar mengerti tuntutan teknis di lapangan, yang punya kekhasan berbeda-beda dari pulau ke pulau seputar nusantara, juga beragam dari suatu satuan ekosistem ke satuan kosistem atau agro-ekosistem lainnya.

Gambar Kurvatur-1 memberikan informasi deduktif sebagai berikut ini:

(1) Persaingan dua jenis pertanaman (tan-pangan dan tan-kebun) lewat peran petani-pemilik yang sama adalah terhubungkan oleh mekanisme harga komoditi. Kenaikan harga komoditi yang sempat membuat sejahtera para pemilik pertanaman itu akan terpacu memperluas usahatani mereka, dan hal itu akan menaikkan harga sumberdaya lahan; sehingga membawa pengaruh Berkat SUPK (Satuan Usaha Perhutanan Kerakyatan ) sebagai

dukungan ekologi produksi & jaringan pasar Sjarkowi, F.2013

Gambar Kurva-1. Ilustrasi Pengaruh Euforia Harga Karet Terhadap Harga Lahan & Respon Petani Produsen Pangan

A

Sikon-1: Harga relatif lahan pangan meroket karena eforia harga karet kini (g1 ke g2) lalu L2

<L1dan produktivitas dpt bertahan dgn saprodi T2>T1dan HOK2<HOK1[ini rentan pangan

jika teknologi banyak dipalsukan].Sikon-2: Ketika L2<L1komposisi HOK2>HOK1, dan T2< T1

Fachrurrozie Sjarkowi/Ekologika Pembangunan dan Rekayasa Sosio Antropologis ...

turunan pada penggunaan inputnya dan akhirnya mempengaruhi penggunaan input untuk pertanaman saingan.

(2) Petani yang rasional (atau mungkin setengah rasional) akan mengatur alokasi luas lahan dan saprosi (Hari-Orang-Kerja atau HOK-pria; tenaga mesin bersama energi bahan bakarnya, atau tenaga ternak dan jumlah input lain) yang dibutuhkan untuk proporsi luas lahan tanaman pangan yang sudah disesuaikan itu untuk mempertahankan capaian produksi yang sama dengan keadaan sebelumnya.

(3) Terkait dengan butir (1) dan (2) itu prilaku egois bisa muncul jika status petani sebagai pelaku pemilik adalah selaku plasma dari suatu kerjasama produksi dengan pihak inti; hanya karena kepentingan untuk merespon peluang pada lahan pertanaman kebun pribadi maka terkadang kepen-tingan memenuhi SOP manajemen produksi yang digariskan oleh pihak inti untuk lahan pertanaman kerjasama akan cenderung dihianati.

Demikian ilustrasi deduktif tentang upaya pendayagunaan lahan hasil konversi ekosistem lahan basah maupun ekosistem lahan kering. Selain disitu ada isu tersedia atau tidak bentangan ekosistem yang bisa dikonversi menjadi agro-ekosistem (khususnya untuk pertanaman pangan), juga terdapat masalah persaingan kepentingan usaha pertanaman antara perkebunan dan pertanian pangan. Kadar kompetisi kedua kepentingan ini dipertalikan oleh perubahan harga relatif komoditi perkebunan semisal karet terhadap harga beras. Ketika harga komoditi perkebunan lebih menguntungkan, maka ada beraneka akibat bisa terjadi terhadap lahan tanaman pangan. Ini harus disikapi secara bijak. 2) Tantangan Keamanan Pangan

Pangan warga bangsa secara harfiah boleh dikatakan tidak aman apabila keberadaannya terancam rusak mutu dan jumlah, tercecer-susut, ditimbun-simpan, digererogoti hama dan dicuri maling. Tetapi secara konseptual, semua ancaman itu ada kaitannya dengan tingkat harga komoditi pangan pokok itu sendiri. Karena kedudukan komoditi beras yang sedemikian vitalnya, maka laju pergerakan harganya harus dijaga pemerintah agar tidak berada di bawah tingkat harga minimum (floor price) dan tidak juga sampai melebihi tingkat harga maksimum (ceiling price). Selisih kedua harga atas dan bawah itu se-nyatanya di lapangan disebut marjin pemasaran, suatu besaran yang mencer-minkan seberapa besar porsi laba dan porsi biaya layanan niaga yang biasa diperankan oleh berbagai agen tataniaga (Gambar Kurva-2 & 3).

Gambar Kurvatur-2. Tingkat Harga Komoditi Pangan Berlangsung Terkendali Lewat Mekanisme Pasar

MARKETI NG MARGI N

ZONA PRODUSEN (RURAL)

ZONA KONSUMER (URBAN) Pemerintah berkepentingan menata

marjin pemasaran yang rasional.

Har ga Har ga

Quant it as Quant it as

Sp

Dp

Sc

Dc

P1

P2

Pokok pikiran yang harus digaris-bawahi disisni adalah: (1) Bahwa untuk kondisi petani dan prasarana angkutan nusantara yang masih kurang kondusif, isu keamanan pangan sesungguhnya amat terkait dengan tingkat harga padi atau beras yang sulit memuaskan dan menyejahterakan para petani; (2) Bahwa pengaturan harga yang semata-mata langsung mengatur suplay-deman lewat impor dan ekspor pangan tidak akan banyak menolong, melainkan diperlukan pembinaan secara tak-langsung yang memacu kelancaran perdagangan pangan antar-pulau sebagai penyetabil harga; (3) Bahwa tugas mengelola kekuatan suplai dan deman pangan pokok itu dapat diberdayakan melalui rekayasa kehadiran transaksi aneka komoditi turunan dari komoditi pangan pokok, sehingga kekuatan suplai deman aneka komoditi baru itu berfungsi mengurangi kebutuhan terhadap jumlah konsumsi bahan pangan selaku komoditi induknya. Terakhir ini erat kaitannya dengan isu keaneka-ragaman pangan yang juga penting dan dapat diangkat melalui teknik kuliner.

3) Tantangan Keaneka-ragaman Pangan

Keaneka-ragaman pangan (KRP) adalah isu dan instrumen penting yang harus mendapat pertimbangan dan perhatian banyak. Penting karena 5-alasan: (1) KRP bisa mengurangi jumlah konsumsi beras per-kapita dalam keluarga; (2) KRP bisa memacu kecenderungan konsumsi beras yang bermutu tinggi saja lalu menaikkan harga jualnya dan merangsang produksi beras mutu baik termasuk beras organik; (3) KRP memacu kecukupan gizi, sebab beras mutu rendah harus dikonsumsi dengan tambahan bahan lain sebagai sumber gizi atau diolah untuk menaikkan nilai gizi dan daya tarik selera konsumennya tanpa B3; (4) KRP akan memacu tumbuh lapangan kerja baru, dan; (5) KRP tentu meningkatkan lapangan usaha agroindustri rumahan dan usaha wisata kuliner sebagai sumber mata pencarian warga khususnya UMKM.

4) Tantangan Kesiagaan Pangan

Kenyataan empirik menunjukkan, bahan pangan segar hasil pertanian adalah produk yang tergantung musim, gampang rusak, dan makan tempat saat distok & diangkut. Secara alami musim tanam dan panen memang bervariasi sejak dari wilayah Sabang sampai Merauke, tapi volume produksi dari

C

Perubahan dari M.M ke m.m bisa leluasa dilakukan BULOG, tapi tidak bisa banyak merangsang peningkatan produktivitas lahan pangan lewat peningkatan saprodi .

P ≥ C