IDENTIFIKASI KANDUNGAN TANIN DALAM EKSTRAK ETANOLIK DAUN JATI BELANDA (Guazuma ulmifolia Lamk.) DARI KEBUN TANAMAN OBAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA DENGAN

METODE KLT-DENSITOMETRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Ilmu Farmasi

Diajukan oleh: Monica Dini Puspita

NIM : 068114003

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

i

IDENTIFIKASI KANDUNGAN TANIN DALAM EKSTRAK ETANOLIK DAUN JATI BELANDA (Guazuma ulmifolia Lamk.) DARI KEBUN TANAMAN OBAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA DENGAN

METODE KLT-DENSITOMETRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Ilmu Farmasi

Diajukan oleh: Monica Dini Puspita

NIM : 068114003

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

iv

” Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu

dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(Amsal 3: 5)

vii PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, penyertaan, cinta dan kasih-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Kandungan Tanin Dalam Ekstrak Etanolik Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) dari Kebun Tanaman Obat Universitas Sanata Dharma dengan Metode KLT-Densitometri”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan Program Studi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.

2. Ibu Erna Tri Wulandari M.Si., Apt. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran dan kesabaran yang sangat berguna demi terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Yohanes Dwiatmaka M.Si., selaku dosen penguji atas waktu, bimbingan dan pengarahan yang diberikan.

viii

5. Seluruh staff laboratorium Farmakognosi Fitokimia dan Laboratorium Kimia Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta: Mas Wagiran, Mas Sigit, Mas Bimo, Mas Parlan, Mas Kunto, yang telah menemani, membantu dan memberikan saran selama penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu yang terkasih, atas doa, dukungan, semangat yang tiada habisnya untuk penulis.

7. Pak Pudjono dan Pak Jeffri atas ilmu yang telah diberikan.

8. Rico Aditya, Iren Anindya, Mas Fian, Uti atas semangat, dukungan, saran dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 9. Adik-adikku, Dora dan Theo serta keluarga besarku yang kusayangi atas

doa, dukungan, semangat dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis.

10. Teman-teman tim penelitian dan sahabatku yang kucintai, Inge Maria Wibowo, Grace Litad, Ayu Widya Sari, Winny Listyarini Hardi atas semangat, dukungan, kerjasama dan kebersamaannya selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan FKK 06: Yuni, Tiara, Yenni, Priska, Siska, Veni, Amel, Aroma, Gessy, Manik, Chibi, Meli, Della, Helen, Esti, dan semuanya atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

ix

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penelitian di bidang Farmakognosi.

x INTISARI

Daun jati belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat. Berbagai khasiat daun jati belanda di antaranya yaitu sebagai obat pelangsing tubuh, penurun kolesterol, penyakit jantung dan diare. Tanin merupakan salah satu kandungan kimia utama dalam daun jati belanda. Pada daun jati belanda, senyawa tanin dapat mengurangi penyerapan makanan sehingga proses obesitas (kelebihan berat badan) dapat dihambat. Secara kimia, terdapat dua jenis tanin yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanin yang terkandung dalam ekstrak etanolik daun jati belanda dan reprodusibilitas proses ekstraksi menggunakan cairan penyari etanol melalui pengukuran AUC (Area Under Curve) tanin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental. Tahap awal penelitian yaitu identifikasi tanin secara kualitatif dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan fase gerak etil asetat : asam formiat : asam asetat : air (100 : 11 : 11 : 27) v/v, selanjutnya diidentifikasi jenis tanin, apakah termasuk tanin terhidrolisis atau tanin terkondensasi. Tahap selanjutnya dilakukan pengukuran AUC tanin dengan metode KLT-densitometri.

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil identifikasi tanin secara kualitatif dengan metode KLT diperoleh bahwa sampel ekstrak etanolik daun jati belanda diduga mengandung tanin terkondensasi. Nilai AUC rata-rata sebesar 10835,9667 ± 173,8401 dan nilai CV sebesar 1,6043% menunjukkan bahwa proses ekstraksi dengan cairan penyari etanol adalah reprodusibel.

xi ABSTRACT

Bastard cedar’s leaves already known as medicinal herbs. Various benefits of bastard cedar’s leaves are slimming drugs, lowering cholesterol, heart disease and diarrhea. Tannin is the main chemical content in bastard cedar’s leaves. In bastard cedar’s leaves, tannin decreased the absorbtion of food in order to delayed obesity process. Chemically, there are two kinds of tannins, they are hydrolisable tannins and condensed tannins. This research aims to find out the kind of tannins in bastard cedar’s leaves ethanolic extract and extraction process reproducibility using etanol by the measurement of AUC (Area Under Curve) tannins.

This is a non experimental research. The first step of the research are qualitative identification by Thin Layer Chromatography (TLC) method using mobile phase ethyl acetate : formic acid : acetic acid : water ( 100 : 11 : 11 : 27) v/v and then continued identification the kind of tannins including are hydrolisable tannins or condensed tannins. The next step, is measurement of AUC tannins by TLC-densitometry method.

This research were analyzed descriptively. The results of qualitative identification tannin with TLC method in bastard cedar’s leaves ethanolic extract sample suspected contain condensed tannins. AUC rate score 10835,9667 ± 173,8401 and CV score 1.6043% shown the extraction process using ethanol is reproducible.

xii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

PRAKATA ... vii

INTISARI ... x

ABSTRACT ... xi

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

xiii

2. Nama daerah... 7

3. Deskripsi ... 8

4. Kandungan Kimia ... 8

5. Tanin ... 9

B. Pembuatan Simplisia ... 14

1. Pengumpulan bahan baku ... 14

2. Sortasi basah ... 15

2. Metode ekstraksi ... 18

3. Penguapan ... 20

D. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ... 21

E. Densitometri ... 25

F. Keterangan Empiris ... 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 28

A. Jenis Penelitian ... 28

B. Definisi Operasional ... 28

C. Alat dan Bahan ... 29

1. Alat penelitian ... 29

xiv

D. Tata Cara Penelitian ... 30

1. Pengumpulan bahan ... 30

2. Determinasi tanaman ... 30

3. Pembuatan simplisia daun jati belanda ... 30

4. Pembuatan serbuk daun jati belanda ... 31

5. Pembuatan ekstrak etanolik daun jati belanda ... 31

6. Identifikasi tanin secara kualitatif dengan KLT ... 31

7. Pengukuran AUC tanin dengan KLT-densitometri ... 32

E. Analisis Hasil ... 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34

A. Pengumpulan Bahan ... 34

B. Determinasi Tanaman ... 34

C. Pembuatan Simplisia Daun Jati Belanda ... 35

D. Pembuatan Serbuk Daun Jati Belanda ... 36

E. Pembuatan Ekstrak Etanolik Daun Jati Belanda ... 38

F. Identifikasi Tanin secara Kualitatif dengan KLT ... 41

G. Pengukuran AUC Tanin dengan KLT-Densitometri ... 56

1. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum...56

2. Pengukuran AUC bercak sampel...57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 58

A. Kesimpulan ... 58

xv

xvi

DAFTAR TABEL

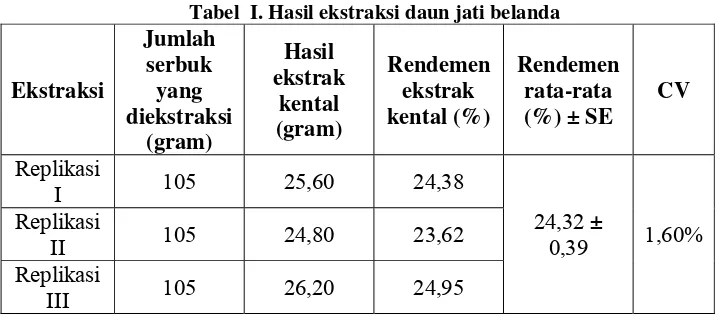

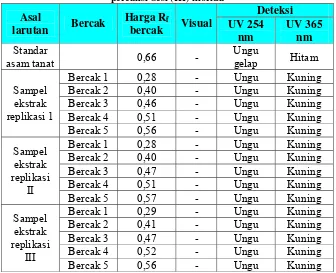

Tabel I. Hasil ekstraksi daun jati belanda... 40 Tabel II. Harga Rf dan warna bercak sampel dengan KLT sebelum

disemprot pereaksi besi (III) klorida ... 48 Tabel III. Harga Rf dan warna bercak sampel dengan KLT setelah

xvii

DAFTAR GAMBAR

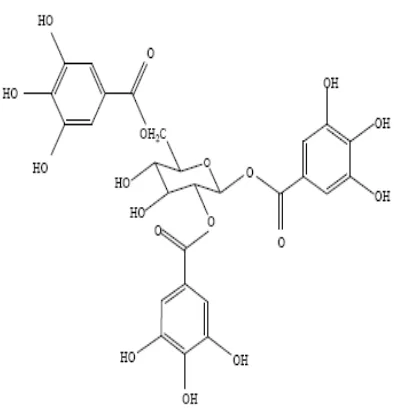

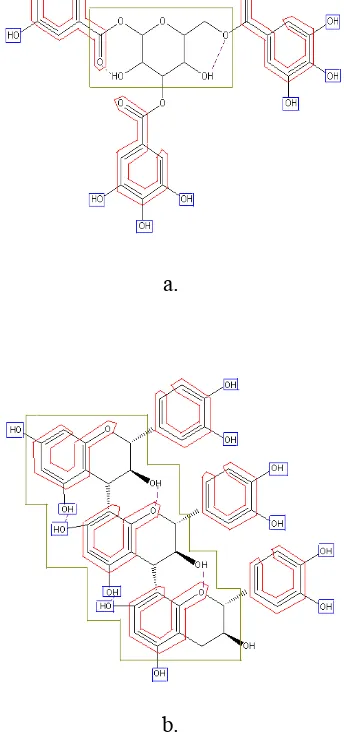

Gambar 1. Struktur kimiatanin terkondensasi ... 10

Gambar 2. Struktur kimia tanin terhidrolisis ... 10

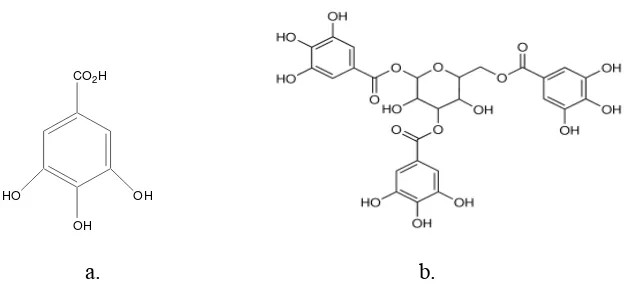

Gambar 3. Struktur kimia asam galat (a) dan asam tanat (b) ... 12

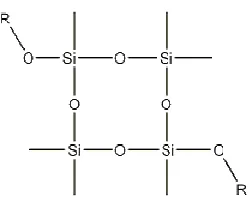

Gambar 5. Struktur silika gel ... 22

Gambar 5. Ekstrak cair (a) dan ekstrak kental daun jati belanda (b) ... 40

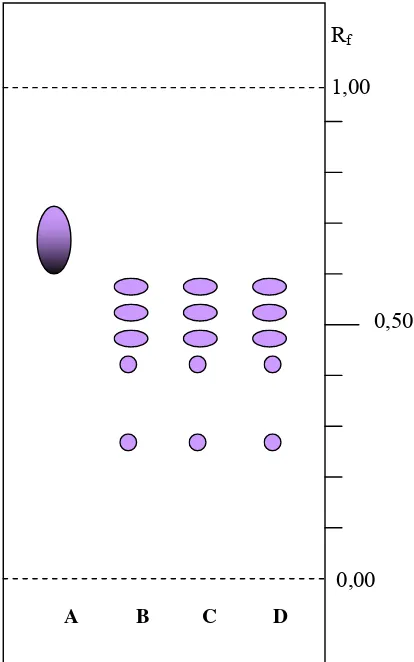

Gambar 6. Bercak standar asam tanat dan sampel ekstrak etanolik daun jati belanda dengan deteksi UV 254 nm... 44

Gambar 7. Gugus kromofor dan ausokrom pada struktur asam tanat (a) dan tanin terkondensasi (b) ... 45

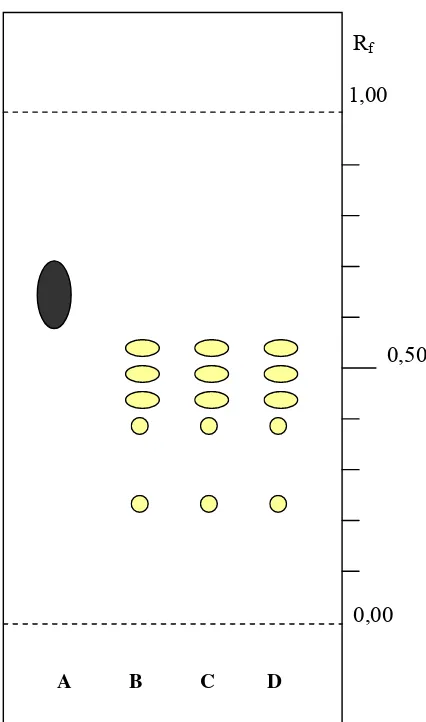

Gambar 8. Bercak standar asam tanat dan sampel ekstrak etanolik daun jati belanda dengan deteksi UV 365 nm ... 47

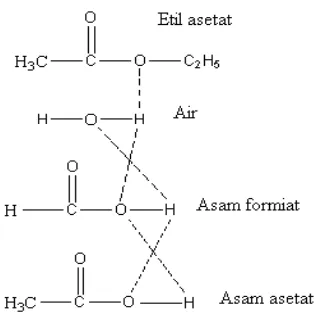

Gambar 9. Interaksi antar komposisi fase gerak ... 49

Gambar 10. Interaksi asam tanat dengan fase gerak ... 50

Gambar 11. Interaksi tanin terkondensasi dengan fase gerak ... 50

xviii

Gambar 13. Reaksi tanin terkondensasi dengan pereaksi semprot besi (III) klorida ... 54 Gambar 14. Hasil scanning panjang gelombang serapan maksimum pada

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat keterangan determinasi ... 64

Lampiran 2. Foto bahan pada proses pengentalan ekstrak etanolik daun jati belanda ... 65

Lampiran 3. Data pengentalan ekstrak etanolik daun jati belanda ... 66

Lampiran 4. Perhitungan perolehan ekstrak kental daun jati belanda ... 67

Lampiran 5. Foto hasil identifikasi tanin secara kualitatif dengan KLT ... 69

Lampiran 6. Hasil pengukuran AUC bercak sampel dengan TLC Densitometry Scanner ... 72

7 BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang

Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang dipercaya oleh masyarakat memiliki khasiat dan digunakan sebagai bahan obat tradisional. Jati belanda merupakan sekian dari banyak tanaman obat di Indonesia yang mempunyai nilai jual tinggi. Salah satu bagian tanaman pada jati belanda yang berkhasiat sebagai obat adalah daunnya. Berbagai khasiat daun jati belanda di antaranya yaitu sebagai obat pelangsing tubuh, penurun kolesterol, penyakit jantung dan diare (Sulaksana dan Jayusman, 2005).

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya khasiat dalam daun jati belanda, di antaranya yaitu pemberian ekstrak daun jati belanda dengan konsentrasi yang semakin meningkat dapat menurunkan kadar kolesterol total serum kelinci (Monica, 2000); daun jati belanda bisa meningkatkan aktivitas in vitro enzim lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak setelah mengalami

emulsifikasi (Joshita, 2000); pemberian lendir daun jati belanda secara oral dengan dosis 350 mg/kg berat badan menunjukkan adanya penghambatan kenaikan bobot badan tikus dibandingkan dengan pemberian air suling sebagai kontrol (Pramono, 2000) dan masih banyak lagi penelitian yang membuktikan khasiat dari daun jati belanda.

2

usus halus, senyawa tanin berikatan dengan protein dalam sel epitel mukosa menghasilkan ikatan silang (Mills dan Bone, 2000). Ikatan silang protein-tanin ini membentuk ikatan yang rapat dan kurang permeabel sehingga menyebabkan makanan yang akan diabsorbsi oleh usus halus menjadi terhambat. Secara kimia, terdapat dua jenis tanin yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi memiliki khasiat sebagai astringen, antiinflamatori, antimikrobial, antidiare dan antioksidan. Tanin terkondensasi diketahui memiliki khasiat yang lain yaitu sebagai hipokolesterolemik (Mills dan Bone, 2000).

Menurut Xuepin (2003), tanin terhidrolisis lebih bersifat toksik dibandingkan dengan tanin terkondensasi karena pembentuk tanin terhidrolisis mudah dihidrolisis menjadi asam galat. Asam galat tersebut dapat membentuk kelat dengan ion logam. Pembentukan kelat ini menyebabkan hilangnya ion logam dari dalam tubuh di mana ion logam tersebut dibutuhkan terutama untuk proses pembentukan energi. Salah satu ion logam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah zat besi (Fe). Sebagian besar Fe disimpan dalam hati, limpa, dan sumsum tulang. Fe berperan dalam pembentukan sel darah merah. Bila cadangan besi tidak

mencukupi dan berlangsung terus menerus maka pembentukan sel darah merah

berkurang dan selanjutnya menurunkan aktivitas tubuh sehingga mudah lelah

(Arifin, 2008). Menurut Clinton (2009), tanin terhidrolisis dapat menghambat

penyerapan zat besi sehingga menyebabkan anemia. Penghambatan penyerapan

ini terjadi melalui pembentukan kelat dengan besi sehingga mengurangi

3

menghambat penyerapan dari zat besi sehingga lebih aman digunakan.

Berdasarkan perbedaan kedua jenis tanin tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai identifikasi tanin dalam ekstrak etanolik daun jati belanda yang berasal dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada penelitian ini ingin diketahui jenis tanin yang terkandung dalam ekstrak etanolik daun jati belanda dan reprodusibilitas proses ekstraksi melalui pengukuran AUC (Area Under Curve) tanin. Proses ekstraksi yang baik diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan kualitas ekstrak yang baik pula. Reprodusibilitas proses ekstraksi dapat teramati dengan nilai AUC tersebut. Cara penyarian menggunakan metode maserasi dengan cairan penyari etanol karena tanin dapat larut dalam pelarut organik polar seperti etanol. Daun jati belanda yang digunakan berasal dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta karena belum pernah dilakukan identifikasi tanin menggunakan bahan baku yang berasal dari kebun tanaman obat tersebut.

Identifikasi kandungan tanin dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) untuk mengetahui jenis tanin yang terkandung dalam ekstrak etanolik daun jati belanda, apakah termasuk tanin tehidrolisis atau tanin terkondensasi. Reprodusibilitas proses ektraksi dilakukan dengan pengukuran AUC tanin dengan metode KLT-densitometri.

4

masyarakat mengenai adanya kemungkinan efek daun jati belanda yang dapat digunakan sebagai obat pelangsing tubuh, penurun kolesterol, penyakit jantung dan diare.

1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas timbul permasalahan, yaitu: a. Jenis tanin apakah yang terdapat dalam ekstrak etanolik daun jati belanda? b. Bagaimana reprodusibilitas proses ekstraksi menggunakan cairan penyari

etanol melalui pengukuran AUC tanin? 2. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis penelitian mengenai identifikasi kandungan tanin dalam ekstrak etanolik daun jati belanda dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma dengan metode KLT-densitometri belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap jati belanda, antara lain:

a. Pengaruh Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) Terhadap Berat Badan dan Gambaran Hematologik Darah Tikus Betina serta Identifikasi Komponen Lendirnya (Nurwati, 1984).

b. Penelitian Pendahuluan Pengaruh Pemberian Seduhan Daun Guazuma

ulmifolia Lamk terhadap Aktivitas Enzim SGOT, SGPT, SGGT Kelinci

(Semedi, 1994).

5

d. Pengaruh Ekstrak Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Darah Kelinci (Monica, 2000).

e. Pengaruh Daun Jati Belanda Terhadap Kerja Enzim Lipase secara In Vitro (Joshita, 2000).

f. Pengaruh Lendir Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) terhadap Bobot Badan Tikus Putih Betina (Pramono, 2000).

g. Aktivitas Lipase Pankreas Rattus norvegicus Akibat Pemberian Ekstrak Etanol Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) (Rahardjo, 2005).

h. Pengaruh Pemberian Infusa Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) terhadap Kadar Trigliserida Dalam Plasma Tikus Putih Jantan Galur Wistar (Wijayanti, 2007).

3. Manfaat penelitian a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan dan jenis tanin yang terkandung dalam ekstrak etanolik daun jati belanda.

b. Manfaat praktis

6

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. mengetahui jenis tanin yang terdapat dalam ekstrak etanolik daun jati belanda. 2. mengetahui reprodusibilitas proses ekstraksi menggunakan cairan penyari

7 BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Jati Belanda 1. Keterangan botani

Pohon jati belanda berasal dari Amerika beriklim tropis dan di Pulau Jawa biasanya ditanam pada ketinggian 1-800 m di atas permukaan laut (Anonim, 1986b). Tanaman ini ditanam sebagai tanaman pekarangan atau tanaman peneduh di tepi jalan. Saat ini, tanaman jati belanda hampir dapat ditemui di semua daerah di Pulau Jawa bahkan di pulau lain pun tanaman ini dijumpai tumbuh liar. Tanaman jati belanda belum dibudidayakan secara komersial (Sulaksana dan Jayusman, 2005).

Jati belanda termasuk dalam suku Sterculiaceae dan genus Guazuma. Secara ilmiah, jati belanda memiliki spesies dengan nama Guazuma ulmifolia Lamk. (Backer dan Backhuizen van den Brink, 1963).

2. Nama Daerah

Tanaman jati belanda mempunyai nama daerah yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

Sumatera : Jati Blanda

Jawa : Jati Landa, Jatus Landi

Nama asing jati belanda antara lain Bastard Cedar (Inggris), Cedre de la Jamique, Orme d’Ameriqne (Perancis), Mutamba (Brazil) dan Guasima (Meksiko). Nama

8

Selain nama daerah, jati belanda juga mempunyai beberapa nama lain. Nama tersebut di antaranya yaitu Bubroma guazuma, Diuroglossum rufescens, Theobroma guazuma, Guazuma coriacea, G. inuira, G. polybotra, G. tomentosa

dan G. utilis (Anonim, 2004 a). 3. Deskripsi

Tanaman jati belanda berupa semak atau pohon, tinggi 10 m sampai 20 m, percabangan ramping. Bentuk daun bundar telur sampai lanset, panjang helai daun 4 cm sampai 22,5 cm, lebar 2 cm sampai 10 cm, pangkal menyerong berbentuk jantung, bagian ujung tajam, permukaan daun bagian atas berambut jarang, permukaan bagian bawah berambut rapat; panjang tangkai daun 5 mm sampai 25 mm, mempunyai daun penumpu berbentuk lanset atau berbentuk panjang 3 mm sampai 6 mm (Anonim, 1978).

Tanaman jati belanda memiliki perbungaan berupa mayang, panjang 2 cm sampai 4 cm, berbunga banyak, bentuk bunga agak ramping dan berbau wangi; panjang gagang bunga lebih kurang 5 mm; kelopak bunga lebih kurang 3 mm; mahkota bunga berwarna kuning, panjang 3 mm sampai 4 mm; tajuk terbagi dalam 2 bagian, berwarna ungu tua kadang-kadang kuning tua, panjang 3 mm sampai 4 mm, bagian bawah berbentuk garis, panjang 2 mm sampai 2,5; tabung benang sari berbentuk mangkuk; bakal buah berambut, panjang buah 2 cm sampai 3,5 cm. Buah yang telah masak berwarna hitam (Anonim, 1978).

4. Kandungan kimia

9

terdapat hampir di semua bagian tanaman adalah β-sitosterol, kafein, friedelin-3α -asetat, friedelin-3β-ol, terpen, triterpen (sterol), karotenoid, flavonoid, resin, glukosa, asam lemak, asam fenolat, zat pahit, karbohidrat, serta minyak lemak (Sulaksana dan Jayusman, 2005).

Ekstrak kental daun jati belanda adalah ekstrak yang dibuat dari daun tanaman Guazuma ulmifolia Lamk., suku Sterculiaceae, mengandung flavonoid tidak kurang dari 3,2 %. Kandungan kimia yang dimiliki adalah tanin, flavonoid, friedelin-3α-asetat, friedelin-3β-ol dan lendir (Anonim, 2004 a). Bahan kering daun jati belanda mengandung tanin sebesar 2,4% (Powell, 1997).

5. Tanin

Tanin adalah sejenis kandungan tanaman bersifat fenol yang memiliki rasa sepat. Tanin ini larut, setidak-tidaknya sampai batas tertentu, dalam pelarut organik yang polar, tetapi tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti benzena. Kadar tanin yang tinggi mungkin mempunyai arti pertahanan bagi tanaman yaitu untuk membantu mengusir hewan pemangsa tanaman. Beberapa tanin terbukti mempunyai aktivitas antioksidan, menghambat pertumbuhan tumor, dan menghambat enzim seperti reverse transkriptase dan DNA topoisomerase (Robinson, 1995).

10

Gambar 1. Struktur kimia tanin terkondensasi (Heinrich, Barnes, Gibbons dan Williamson, 2004)

Gambar 2. Struktur kimia tanin terhidrolisis (Heinrich, Barnes, Gibbons dan Williamson, 2004)

11

yang lebih tinggi. Nama lain tanin terkondensasi adalah proantosianidin karena bila direaksikan dengan asam dan dipanaskan, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus dan menghasilkan monomer antosianidin. Proantosianidin banyak dalam bentuk prosianidin dan bila direaksikan dengan asam akan menghasilkan sianidin. Pada tanin terkondensasi, tanaman dapat diekstraksi dengan metanol 50-80%. Tanin dapat dideteksi dengan sinar UV pendek berupa bercak lembayung yang bereaksi positif dengan setiap pereaksi fenol baku (Harborne, 1987).

Tanin terhidrolisis merupakan ikatan ester antara suatu monosakarida, terutama D-glukosa di mana gugus hidroksilnya (seluruh atau sebagian) terikat dengan asam galat, digalat, trigalat dan asam heksahidroksidifenat. Tanin terhidrolisis biasanya berupa senyawa amorf, higroskopis dan berwarna coklat kuning yang larut dalam air. Tanin terhidrolisis dapat diekstraksi dengan air panas atau campuran etanol-air (Robinson, 1995).

12

CO2H

OH

HO OH

a. b.

Gambar 3. Struktur kimia asam galat (a) (Bruneton, 1999) dan asam tanat (b) (Anonim, 2007)

Tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi memiliki khasiat sebagai astringen, antiinflamatori, antimikrobial, antidiare dan antioksidan. Selain itu, terkondensasi juga memiliki khasiat yang lain yaitu hipokolesterolemik (Mills dan Bone, 2000).

Menurut Xuepin (2003), tanin terhidrolisis lebih bersifat toksik dibandingkan dengan tanin terkondensasi karena pembentuk tanin terhidrolisis mudah dihidrolisis menjadi asam galat. Asam galat tersebut dapat membentuk kelat dengan ion logam. Pembentukan kelat ini menyebabkan hilangnya ion logam dari dalam tubuh di mana ion logam tersebut dibutuhkan terutama untuk proses pembentukan energi. Salah satu ion logam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah zat besi (Fe). Sebagian besar Fe disimpan dalam hati, limpa, dan sumsum tulang. Fe berperan dalam pembentukan sel darah merah. Bila cadangan besi tidak

mencukupi dan berlangsung terus menerus maka pembentukan sel darah merah

berkurang dan selanjutnya menurunkan aktivitas tubuh sehingga mudah lelah

(Arifin, 2008). Menurut Clinton (2009), tanin terhidrolisis dapat menghambat

13

melalui pembentukan kelat dengan besi sehingga mengurangi bioavailabilitasnya

dalam gastrointestinal.

Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung sejumlah kelompok fungsional ikatan yang kuat dengan molekul protein dan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu protein-tannin. Terdapat tiga mekanisme reaksi antara tanin dengan protein sehingga terjadi ikatan yang cukup kuat antara keduanya yaitu ikatan hidrogen, ikatan ion dan ikatan cabang kovalen antara protein dengan tanin (Widodo, 2005). Tanin pada daun jati belanda bersifat sebagai astringen. Saat kontak dengan membran mukosa usus halus, senyawa tanin berikatan dengan protein dalam sel epitel mukosa menghasilkan ikatan silang (Mills dan Bone, 2000). Ikatan silang protein-tanin ini membentuk ikatan yang rapat sehingga menyebabkan makanan yang akan diabsorbsi oleh usus halus menjadi terhambat.

14

B. Pembuatan Simplisia 1. Pengumpulan bahan baku

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisa dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan. Simplisia harus memenuhi persyaratan minimal untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun kegunaannya. Faktor yang berpengaruh adalah bahan baku simplisia, proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia dan cara pengepakan dan penyimpanan simplisia (Anonim, 1985).

Tumbuhan liar umumnya kurang baik untuk dijadikan sumber simplisia jika dibandingkan tanaman budidaya karena simplisia yang dihasilkan mutunya tidak tetap. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda antara lain tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen, waktu panen dan lingkungan tempat tumbuh (Anonim, 1985).

15

dalam sehari perlu dipertimbangkan stabilitas kimiawi dan fisik senyawa aktif dalam simplisia terhadap panas sinar matahari. Pada daun, cara pengumpulannya yaitu saat daun masih tua atau muda (daerah pucuk) dan dipetik dengan tangan satu persatu (Anonim, 1985).

2. Sortasi basah

Dalam proses pembuatan simplisia, setalah bahan baku dikumpulkan, kemudian dilakukan sortasi basah terhadap bahan baku tersebut. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya yang terdapat pada bahan baku simplisia misalnya tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi sehingga simplisia yang dibersihkan dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal (Anonim, 1985).

3. Pencucian

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan baku simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya dari mata air, air sumur atau air PAM. Bahan simplisia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air yang mengalir, pencucian agar dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin (Anonim, 1985).

16

4. Pengeringan

Pengeringan dilakukan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya reaksi enzimatik serta pertanaman bakteri. Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan dan luas permukaan bahan. Suhu pengeringan tergantung kepada bahan simplisa dan cara pengeringannya. Bahan simplisia dapat dikeringkan pada suhu 30° sampai 90°C, tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi 60°C. Pada dasarnya, dikenal dua cara pengeringan yaitu pengeringan secara alamiah dan buatan.

17

b. Pengeringan buatan. Kerugian yang mungkin terjadi jika melakukan pengeringan dengan sinar matahari dapat diatasi jika melakukan pengeringan buatan yaitu dengan menggunakan suatu alat atau mesin pengering. Pada pengeringan buatan dapat diperoleh simplisia dengan mutu yang lebih baik karena pengeringan akan lebih merata dan waktu pengeringan akan lebih cepat, tanpa dipengaruhi oleh keadaan cuaca (Anonim, 1985).

5. Sortasi kering

Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Demikian pula adanya partikel-partikel pasir, besi dan benda-benda tanah lain yang tertinggal harus dibuang sebelum simplisia dibungkus (Anonim, 1985).

Sortasi kering dapat dilakukan secara mekanik terutama pada simplisia bentuk rimpang di mana jumlah akar yang melekat pada rimpang terlalu besar. Proses sortasi kering ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan (Anonim, 1985).

C. Ekstrak 1. Definisi

18

yang telah ditetapkan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan pengurangan tekanan, agar bahan sesedikit mungkin yang terkena panas (Anonim, 2000).

Menurut Voigt (1994), ekstrak dikelompokkan menurut sifat-sifatnya menjadi:

a. Ekstrak encer (extractum tenue). Sediaan ekstrak encer ini memiliki konsistensi madu dan mudah dituang.

b. Ekstrak kental (extractum spissum). Sediaan ekstrak kental ini memiliki konsistensi liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang serta kandungan airnya berjumlah sampai 30%.

c. Ekstrak kering (extractum siccum). Sediaan ekstrak kering ini memiliki konsistensi kering dan mudah digosokkan dengan kandungan lembab tidak lebih dari 5%.

d. Ekstrak cair (extractum fluidum). Pada ekstrak cair memiliki konsistensi cair dan mudah dituang.

2. Metode ekstraksi

19

misalnya maserasi dapat disempurnakan dengan digesti. Masing-masing proses penyarian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini :

a. Infundasi. Infudasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh karena itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam (Anonim, 1986 a). Infus merupakan sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit. Pembuatan infusa adalah dengan cara bahan dimasukkan dalam panci infus dan diberi air secukupnya, panaskan di tangas air selama 15 menit terhitung mulai tercapai suhu 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flannel, tambahkan air secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki (Anonim, 1995).

20

c. Perkolasi. Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan pada bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Selain itu, pada perkolasi, ruangan di antara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Kecilnya saluran kapiler tersebut menyebabkan kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi (Anonim, 1986 a).

d. Penyarian berkesinambungan. Proses ini dengan cara penggabungan antara proses penyarian yang dilanjutkan dengan proses penguapan. Keuntungan dari penyarian berkesinambungan ini antara lain cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih dekat. Selain itu, serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. Penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah volume cairan penyari (Anonim, 1986 a).

3. Penguapan

21

mendidih. Selama mendidih, uap tersebut terlepas melalui gelembung-gelembung udara yang terlepas dari cairan. Kecepatan penguapan tergantung pada kecepatan pemindahan panas. Oleh karena itu, alat penguapan dirancang agar dapat memberikan pemindahan panas yang maksimal kepada cairan. Permukaan harus seluas mungkin dan lapisan batas dikurangi. Pada pemilihan alat yang tepat harus diperhatikan sifat bahan yang akan diuapkan (Anonim, 1986 a).

Ekstrak cair yang memiliki konsistensi cair dan kandungan pelarutnya yang masih tinggi dapat diubah menjadi bentuk ekstrak kental. Proses pengentalan ini dapat dilakukan melalui penguapan dengan menggunakan alat Vacum Rotary Evaporator (Voigt, 1994).

Proses pengentalan dengan menggunakan Vacum Rotary Evaporator yaitu perputaran labu dalam sebuah pemanas yang berisi air pada temperatur dan kecepatan putar tertentu, akan menguapkan cairan yang terkandung dalam ekstrak. Pembesaran permukaan penguapan menyebabkan penguapan berlangsung dalam waktu lebih singkat. Pengaturan dalamnya pencelupan ke dalam penangas air, suhu penangas, hampa udara dan suhu pendingin membuat kondisi optimal dapat terpenuhi sehingga proses pengentalan ekstrak dapat berlangsung cepat (Voigt, 1994).

D. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

22

dan tidak saling campur, yang disebut sebagai fase gerak (mobile phase) yang berupa zat cair atau zat gas dan fase diam (stationary phase) yang berupa zat cair atau zat padat (Noegrohati, 1994). KLT digunakan untuk pemisahan senyawa secara cepat dengan menggunakan zat penyerap berupa serbuk halus yang dilapiskan serba rata pada lempeng kaca (Anonim, 1979).

Fase diam yang umum digunakan adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa dan turunannya, poliamida dan lain-lain. Silika gel paling banyak digunakan (Stahl, 1983). Silika gel GF254 artinya silika tersebut mengandung

gypsum (CaSO4½H2O) yang merupakan pengikat, dengan cara meningkatkan

gaya adhesi antara partikel senyawa dengan silika dan juga meningkatkan gaya adhesi antar partikel silika. F254 adalah indikator fosforesensi pada panjang

gelombang 254 nm yang berarti silika tersebut dapat berfosforesensi pada panjang gelombang 254 nm (Jork, 1990).

Gambar 4. Struktur silika gel (Anonim, 2005)

23

polaritasnya tinggi dan dapat digunakan sebagai pemisah secara partisi, baik dengan bentuk kertas maupun bentuk lempeng. Kedua bentuk tersebut masih sering digunakan untuk pemisahan flavonoid. Ukuran partikel yang digunakan kira-kira 50 µm, maka elusinya lebih lambat. Fase diam ini sekarang sudah diganti dengan bubuk selulosa yang dapat dilapiskan pada kaca seperti halnya fase diam yang lain sehingga lebih efisien dan lebih banyak digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar atau isomer (Sjahid, 2008).

Fase gerak terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase gerak tersebut bergerak di dalam fase diam karena adanya gaya kapiler. Laju rambat tergantung kepada viskositas pelarut dan tentu juga kepada stuktur lapisan (Stahl, 1983).

Bejana harus dapat menampung pelat 200x200 mm dan harus tertutup rapat. Untuk kromatografi dalam bejana yang jenuh, secarik kertas saring bersih yang lebarnya 18-20 cm dan panjangnya 45 cm ditaruh pada dinding sebelah dalam bejana berbentuk U dan dibasahi dengan pelarut pengembang. Tingkat kejenuhan bejana mempunyai pengaruh yang nyata pada pemisahan dan letak bercak pada bercak (Stahl, 1983).

Larutan pembanding mengandung campuran terdiri atas 1-5 senyawa yang diketahui, dengan konsentrasi yang telah diketahui pula. Apabila mungkin, senyawa pembanding ini sama dengan senyawa yang terdapat di dalam larutan cuplikan tetapi boleh juga senyawa lain yang berbeda, yang mempunyai sifat rambat serupa dengan senyawa cuplikan (Stahl, 1983).

24

jarak antara bercak paling pinggir dengan tepi samping sekurang-kurangnya 10 mm, biasanya ditotolkan 1-10 µl larutan 0,1–1%. Pada penotolan, disarankan agar menggunakan mikropipet berujung runcing, khusus berskala 1 µl dan bervolume 10 µl (1 ml = 1000 µl) (Stahl, 1983).

Proses kerja dengan KLT yaitu dengan menempatkan pada dua sisi bejana kromatografi, 2 helai kertas saring, tinggi 18 cm, lebar sama dengan panjang bejana. Larutan fase gerak dimasukkan lebih kurang 100 ml ke dalam bejana kromatografi hingga tinggi pelarut 0,5 cm sampai 1 cm, kemudian ditutup rapat dan kertas saring harus basah seluruhnya. Pada dasar bejana, kertas saring harus tercelup ke dalam pelarut. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan penotolan larutan sampel dan standar, menurut cara yang tertera pada masing-masing monografi dengan jarak kira-kira 1,5 cm-2 cm dari tepi bawah lempeng, biarkan kering. Bejana kemudian ditutup rapat dan dibiarkan hingga pelarut merambat 10-15 cm di atas titik penotolan, keluarkan dan keringkan. Deteksi awal dengan mengamati bercak di bawah sinar ultraviolet pada panjang gelombang pendek (254 nm), kemudian dengan sinar ultraviolet panjang gelombang panjang (366 nm). Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan pencatatan jarak bercak dari titik penotolan dan catat panjang gelombang untuk tiap bercak yang tampak. Apabila diperlukan, bercak disemprot dengan peraksi yang tertera pada monografi, kemudian bandingkan bercak sampel dengan bercak standar (Anonim,1979).

Jarak pengembangan senyawa pada bercak biasanya dinyatakan dengan angka Rf yaitu :

25

Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan dua desimal. hRf ialah angka Rf dikalikan faktor 100 (h), menghasilkan nilai berjangka 0 sampai 100. Apabila angka Rf lebih tinggi daripada Rf yang dinyatakan, kepolaran pelarut harus dikurangi tetapi bila angka Rf lebih rendah, komponen polar pelarut harus dinaikkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya, pada pengaturan sistem kloroform-metanol (Stahl, 1983).

Deteksi yang paling sederhana adalah jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah UV gelombang pendek (254 nm) dan gelombang panjang (365 nm). Apabila dengan kedua cara itu, senyawa tidak dapat dideteksi, harus dicoba dengan reaksi kimia; pertama tanpa dipanaskan, kemudian bila perlu dengan pemanasan (Stahl, 1983).

E. Densitometri

Densitometri merupakan salah satu dari metode analisis kuantitatif. Penetapan kadar suatu senyawa dengan metode ini dilakukan dengan mengukur kerapatan bercak senyawa yang dipisahkan dengan cara KLT (Hardjono, 1985).

26

Teknik pengukuran dapat didasarkan atas pengukuran intensitas sinar yang diserap (absorbansi), intensitas sinar yang dipantulkan (reflaktansi) atau intensitas sinar yang difluoresensikan (fluoresensi). Teknik pengukuran berdasarkan reflaktansi di mana sinar datang sebagian diserap dan sebagian lagi dipantulkan (Mintarsih, 1990).

Sifat pemantulan akan menjadi sensitif dan selektif bila sinar yang datang adalah monokromatis. Di sini, biasanya dipilih sinar pada panjang gelombang yang diserap paling banyak oleh noda yang diteliti. Banyaknya sinar yang direfleksikan akan ditangkap oleh suatu alat yang disebut reflection photomultiplier yang akan diteruskan ke pencatat atau rekorder untuk diubah

menjadi suatu puncak atau kromatogram. Luas puncak atau tinggi puncak sesuai dengan konsentrasi senyawa pada noda yang diukur kerapatannya. Penelusuran bercak akan mendapatkan hasil yang baik apabila dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena perubahan konsentrasi pada bercak sedikit saja sudah dapat terdeteksi (Mintarsih, 1990).

Pada beberapa alat TLC scanner, sudah dilengkapi alat pemroses data atau mikro komputer sehingga tinggi puncak dapat langsung dicatat sebagai data sekaligus dengan bercaknya dan dapat pula dicatat langsung sebagai kadarnya, melalui teknik pemrogaman tertentu (Mintarsih, 1990).

27

sedangkan cara penelusuran vertikal, hanya dapat dilakukan satu per satu (Mintarsih, 1990).

Pelat yang digunakan untuk KLT-densitometri sebaiknya digunakan pelat buatan pabrik karena pada pelat buatan sendiri fase diamnya kurang kompak, sehingga akan mempengaruhi hasil penelusuran dengan densitometri yaitu berupa puncak yang lebar dan kasar. Puncak yang lebar disebabkan kurang kompaknya fase diam sedangkan puncak yang kasar disebabkan permukaan pelat yang kurang rata (Mintarsih, 1990).

Terdapat dua cara penetapan dengan alat densitometer. Pertama, setiap kali penelitian ditotolkan dengan sediaan baku dari senyawa yang bersangkutan dan dielusi dalam satu lempeng, kemudian AUC (luas daerah di bawah kurva) sampel dibandingkan dengan AUC zat baku. Kedua, dengan membuat kurva baku hubungan antara jumlah zat baku dengan AUC (Supardjan, 1987).

F. Keterangan Empiris

28

28 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental karena tidak diberikan perlakuan terhadap subjek uji. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia dan Kimia Analisis Instrumen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan bahan b. Determinasi tanaman

c. Pembuatan simplisia daun jati belanda d. Pembuatan serbuk daun jati belanda

e. Pembuatan ekstrak etanolik daun jati belanda

f. Identifikasi kandungan tanin secara kualitatif dengan KLT g. Pengukuran AUC tanin dengan KLT-densitometri

B. Definisi Operasional

29

menguapkan sisa pelarut di dalam oven hingga diperoleh ekstrak kental dengan konsistensi liat dan tidak dapat dituang.

2. Identifikasi kandungan tanin dilakukan secara kualitatif dengan KLT dan reprodusibilitas proses ekstraksi melalui pengukuran AUC tanin dengan KLT-densitometri.

C. Alat dan Bahan 1. Alat penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : blender (Retsch), timbangan analitik (Precision Balance Model AB-204, Mettler Toledo),oven (Memmert), Vacuum Rotary Evaporator (Janke & Kunkel Ika

Labortechnik), TLC Densitometry Scanner (Camag TLC Scanner 3, seri no.

160602), alat-alat gelas (pyrex), shaker (Innova 2100), corong Buchner, penangas air, cawan porselin, cawan kaca, flakon, lampu ultra violet (UV) dengan λ 254 nm dan 365 nm (Cabinet).

2. Bahan penelitian

Bahan baku yang digunakan adalah daun jati belanda yang berasal dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Bahan kimia yang digunakan meliputi etanol 95% teknis, etanol 70% teknis, petroleum eter p.a (Merck), kloroform teknis, metanol p.a (Merck), asam asetat p.a (Merck), etil asetat p.a (Merck), asam formiat teknis, besi (III) klorida p.a (Merck), silika GF254

30

Farmakognosi Fitokimia dan Kimia Analisis Instrumen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

D. Tata Cara Penelitian 1. Pengumpulan bahan

Daun jati belanda diambil dari satu pohon di kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada bulan Juni 2009. Waktu pengambilan daun pagi hari yaitu pukul 9 hingga 10. Daun yang diambil adalah daun tua, yang telah membuka sempurna yaitu daun ke-4 sampai ke-8 dari pucuk. 2. Determinasi tanaman

Determinasi tanaman jati belanda dilakukan di Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta secara makroskopik dengan membandingkan ciri-ciri morfologi tanaman jati belanda yang digunakan dengan determinasi menurut Backer dan Backhuizen van den Brink (1963).

3. Pembuatan simplisia daun jati belanda

31

4. Pembuatan serbuk daun jati belanda

Daun jati belanda yang telah kering diserbuk dengan blender sehingga dihasilkan serbuk kering daun jati belanda. Serbuk daun jati belanda kemudian diayak menggunakan pengayak dengan nomor mesh 12/50.

5. Pembuatan ekstrak etanolik daun jati belanda

Ekstrak dibuat dengan cara maserasi menggunakan etanol 95%. Satu bagian serbuk kering yaitu sebanyak 15 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 10 bagian etanol 95% yaitu 150 ml, direndam selama 6 jam sambil dilakukan penggojogan dengan menggunakan shaker, kemudian didiamkan sampai 24 jam. Maserat dipisahkan dan proses diulangi 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Semua maserat dikumpulkan dan diuapkan dengan Vacuum Rotary Evaporator kemudian dilanjutkan dengan menguapkan sisa

pelarut menggunakan oven hingga diperoleh ekstrak kental.

6. Identifikasi tanin secara kualitatif dengan KLT

a. Pembuatan larutan standar. Sebanyak 0,01 gram asam tanat dilarutkan dalam 5,0 ml etanol 70%.

32

c. Identifikasi tanin dengan KLT. Larutan standar dan sampel ditotolkan sebanyak 5 µl pada pelat KLT dengan fase diam silika gel GF254. Larutan standar

dan sampel ditotolkan masing-masing 3 kali replikasi. Pelat KLT dimasukkan ke dalam bejana yang sudah dijenuhkan dengan fase gerak etil asetat : asam formiat : asam asetat : air (100 : 11 : 11 : 27) v/v. Pengembangan dilakukan sepanjang 10 cm kemudian pelat dikeringkan. Deteksi dilakukan dengan menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 254 dan 365 nm, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan dengan menggunakan pereaksi besi (III) klorida.

7. Pengukuran AUC tanin dengan KLT-densitometri

a. Pembuatan larutan sampel. Menimbang seksama kurang lebih 1 gram ekstrak daun jati belanda disari dengan petroleum eter 5,0 ml pada suhu 50°C selama 5 menit. Fraksi petroleum eter disaring dan dipisahkan, kemudian ekstrak disari dengan kloroform : asam asetat (99 : 1) 5,0 ml pada suhu 50°C selama 5 menit. Fraksi kloroform asam asetat disaring dan dipisahkan, kemudian ekstrak disari dengan metanol : kloroform : asam asetat (49,5 : 49,5 : 1) 5,0 ml pada suhu 50°C selama 5 menit. Fraksi metanol : kloroform : asam asetat kemudian dapat langsung ditotolkan.

b. Identifikasi tanin dengan KLT. Larutan sampel ditotolkan sebanyak 5 µl pada pelat KLT dengan fase diam silika gel GF254. Larutan sampel ditotolkan

33

c. Pengukuran AUC bercak sampel dengan TLC Densitometry Scanner. Pada pengukuran AUC bercak sampel, sebelumnya dilakukan penentuan panjang gelombang serapan maksimum. Panjang gelombang serapan maksimum diperoleh dengan cara menelusuri bercak pada panjang gelombang 200 nm sampai 380 nm. Bercak sampel yang didapat kemudian diukur kerapatannya dengan TLC Densitometry Scanner sehingga diperoleh luas area di bawah kurva. Pengukuran

AUC dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh.

E. Analisis Hasil

Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Analisis hasil secara kualitatif dilakukan dengan memaparkan hasil berupa harga Rf dan warna bercak

34

34 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Bahan

Bahan baku berupa daun jati belanda yang diambil dari satu pohon di kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pengambilan daun dilaksanakan pada bulan Juni 2009. Waktu pengambilan daun dilakukan pada pagi hari yaitu pukul 9 hingga 10 pagi karena dengan adanya sinar matahari akan membantu berlangsungnya proses fotosintesis sehingga diharapkan kandungan kimianya dapat optimal. Daun yang diambil adalah daun tua, yang telah membuka sempurna yaitu daun ke-4 sampai ke-8 dari pucuk. Daun yang telah membuka sempurna berarti mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga kandungan kimia yang dihasilkan diharapkan dapat optimal. Selain itu, dipilih daun ke-4 sampai ke-8 karena apabila daun yang diambil kurang dari daun ke-4, daun belum cukup tua sehingga dikhawatirkan kandungan kimia yang dihasilkan belum optimal. Apabila daun yang diambil setelah daun ke-8, daun sudah terlalu tua, dikhawatirkan mutunya rendah karena kandungan kimianya sudah terdegradasi.

B. Determinasi Tanaman

35

tanaman jati belanda yang digunakan dengan buku acuan yang ada. Hasil determinasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Guazuma ulmifolia Lamk.

C. Pembuatan Simplisia Daun Jati Belanda

Pada proses pembuatan simplisia daun jati belanda, tahap pertama yang dilakukan adalah sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran dan bahan asing lain misalnya rumput, batang dan serangga seperti semut yang melekat pada daun.

36

dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan di dalam oven juga bertujuan agar bahan simplisia tidak tercemar oleh pengotor dari luar, misalnya debu. Pengeringan menggunakan oven yang tertutup rapat memungkinkan panas menyebar secara merata di dalamnya sehingga hasil pengeringan pun akan lebih merata. Selain itu, adanya suhu yang diatur di dalam oven menyebabkan pengeringan akan lebih cepat. Pengeringan dilakukan selama 2 hari untuk memperoleh daun yang benar-benar kering. Daun yang benar-benar kering dapat diketahui dengan cara meremas daun sampai dapat hancur. Daun yang telah kering tersebut akan memudahkan dalam proses penyerbukan. Tahap akhir dalam proses pembuatan simplisia yaitu dilakukan sortasi kering yang bertujuan untuk memisahkan pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia daun. Simplisia daun jati belanda yang telah dipisahkan dari pengotor kemudian siap untuk diserbuk.

D. Pembuatan Serbuk Daun Jati Belanda

37

Berdasarkan Anonim 1977, kecuali dinyatakan lain, seluruh simplisia harus dihaluskan menjadi serbuk dengan derajat halus (4/18). Pada proses pengayakan terdapat pembatasan derajat halus untuk simplisia tertentu. Hal ini dikarenakan serbuk yang terlalu halus akan mempersulit proses penyaringan karena butir-butir halus serbuk akan membentuk suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil penyarian. Hal demikian dapat menyebabkan hasil penyarian tidak murni lagi tetapi tercampur dengan partikel-partikel halus tadi. Selain itu, penyerbukan yang terlalu halus dapat menyebabkan banyak dinding sel yang pecah sehingga zat yang tidak diinginkan pun ikut ke dalam hasil penyarian (Anonim, 1986 a).

38

Daun yang telah diserbuk kemudian diayak dengan ayakan nomor mesh 12/50. Serbuk daun yang diambil adalah serbuk yang dapat melalui ayakan dengan nomor mesh 12 dan serbuk yang tidak lebih dari 40% melalui ayakan dengan nomor mesh 50. Serbuk daun jati belanda yang telah diayak kemudian disimpan di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam wadah berupa toples yang ditutup rapat. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga agar mutu serbuk daun jati belanda tetap baik selama digunakan.

E. Pembuatan Ekstrak Etanolik Daun Jati Belanda

Menurut Anonim 2004 a, dalam pembuatan ekstrak kental daun jati belanda, ekstrak dibuat dengan cara maserasi dengan menggunakan etanol 95%. Cairan penyari yang digunakan yaitu etanol 95% karena tanin dapat larut dalam pelarut organik polar. Etanol 95% merupakan pelarut organik polar sehingga diharapkan dapat melarutkan kandungan tanin pada daun. Selain itu, penggunaan etanol bertujuan untuk menghindari pertumbuhan mikroba pada ekstrak yang diperoleh. Prinsip dari proses maserasi yaitu cairan penyari akan menembus dinding sel daun dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka zat aktif yang terdapat pada sel daun dapat tersari oleh cairan penyari.

39

dengan menggunakan shaker bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk daun. Selain itu, dengan penggojogan akan tetap terjaga derajat perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel daun sehingga kandungan kimia akan terlarut secara optimal dalam cairan penyari. Pendiaman selama 24 jam ditujukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari (Anonim, 1998 a). Maserat yang dihasilkan kemudian dipisahkan menggunakan corong Buchner. Maserat yang diperoleh berupa ekstrak cair daun jati belanda. Proses maserasi diulangi 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama agar kandungan kimia yang terdapat pada daun jati belanda dapat tersari secara optimal.

40

a b

Gambar 5. Ekstrak cair (a) dan ekstrak kental (b) daun jati belanda

Tabel I. Hasil ekstraksi daun jati belanda

Ekstraksi

41

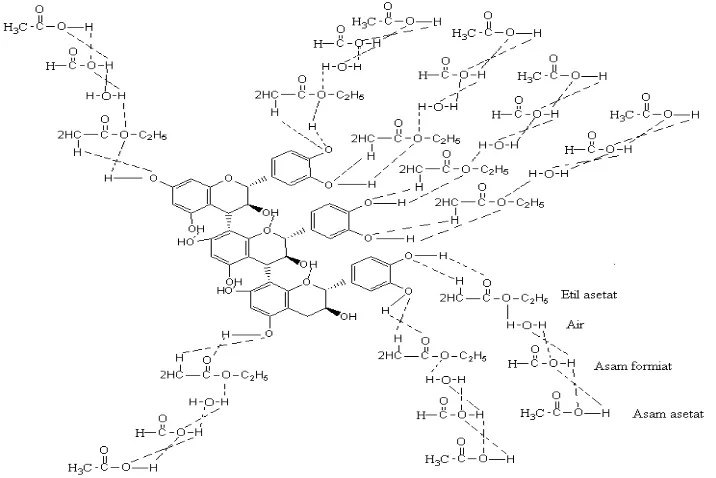

F. Identifikasi Tanin secara Kualitatif dengan KLT

Ekstrak kental daun jati belanda diketahui mengandung senyawa tanin. Senyawa tanin itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Identifikasi tanin dalam ekstrak etanolik daun jati belanda dilakukan secara kualitatif dengan metode KLT. Identifikasi secara kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanin yang terdapat dalam ekstrak etanolik daun jati belanda. Identifikasi secara kualitatif menggunakan metode KLT karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode kromatografi yang lain, di antaranya yaitu pengerjaannya sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar, waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan jumlah sampel yang dibutuhkan lebih sedikit. Data yang diperoleh berupa harga Rf dan warna bercak hasil

pengembangan pada pelat KLT.

Standar yang digunakan dalam identifikasi ini adalah asam tanat. Asam tanat digunakan sebagai standar karena asam tanat merupakan tanin terhidrolisis. Pada prosesnya, akan diidentifikasi jenis tanin yang terdapat dalam ekstrak etanolik daun jati belanda. Perbandingan kedua jenis tanin tersebut dapat dilihat dari warna bercak, harga Rf dan hasil deteksi kimia dengan penyemprotan

menggunakan besi (III) klorida. Apabila tidak menggunakan standar, akan sulit membedakan jenis tanin yang terdapat dalam sampel ekstrak etanolik daun jati belanda.

42

Oleh karena itu, dipilih etanol 70% karena merupakan campuran etanol-air sehingga diharapkan dapat melarutkan asam tanat. Pada pembuatan larutan sampel, ekstrak etanolik daun jati belanda disari dengan petroleum eter pada suhu 50°C selama 5 menit. Tujuan penyarian dengan petroleum eter di sini adalah untuk melarutkan kandungan pada sampel yang bersifat nonpolar yang tidak diinginkan misalnya minyak lemak dan asam lemak. Penyarian ini dilakukan di atas penangas air pada suhu 50°C dengan tujuan untuk mempercepat pelarutan. Fraksi petroleum eter kemudian disaring dan dipisahkan. Ekstrak kemudian disari lagi dengan kloroform-asam asetat (99 : 1) pada suhu 50°C. Penggunaan kloroform-asam asetat juga digunakan untuk melarutkan senyawa nonpolar yang masih tertinggal di dalam sampel misalnya terpenoid, karotenoid, resin, kafein, friedelin-3αasetat, friedelin 3β-ol, β-sitosterol dan zat pahit. Fraksi kloroform-asam asetat kemudian disaring dan dipisahkan. Ekstrak kemudian disari lagi dengan kloroform-asam asetat (49,5:49,5:1). Penggunaan metanol-kloroform-asam asetat diharapkan dapat melarutkan kandungan tanin yang terdapat dalam sampel.

Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF254 sedangkan fase

43

fase normal. Pemisahan dengan fase normal berarti fase diam yang digunakan lebih bersifat polar dibandingkan dengan fase gerak (Sethi, 1996).

Pelat KLT yang akan digunakan harus diaktifkan terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 110oC (Sethi, 1996). Proses ini ditujukan untuk mengurangi kandungan air pada silika selama penyimpanan sehingga diharapkan tidak mengganggu selama proses pemisahan bercak. Adanya kandungan air akan sulit menyerap senyawa yang akan dipisahkan.

44

Pelat KLT diangkat dari bejana bila pengembangan telah mencapai 10 cm, kemudian dikeringkan. Deteksi awal bercak standar dan sampel dilakukan dengan menggunakan deteksi fisika yaitu dengan dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 dan 365 nm.

Rf

Gambar 6. Bercak standar asam tanat dan sampel ekstrak etanolik daun jati belanda dengan deteksi UV 254 nm

Keterangan :

Fase gerak : etil asetat : asam formiat : asam asetat : air (100:11:11:27) v/v

Fase diam : silika gel GF254

Bercak A : standar asam tanat

Bercak B : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi I

Bercak C : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi II

Bercak D : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi III

45

Berdasarkan hasil deteksi di bawah lampu UV 254 nm, terlihat bercak standar asam tanat berwarna ungu gelap. Pada bercak sampel, terlihat pemisahan menjadi 5 bercak setiap replikasinya dan berpendar ungu (Gambar 6.)

a.

b.

Gambar 7. Gugus kromofor dan ausokrom pada struktur asam tanat (a) dan tanin terkondensasi (b)

Keterangan : kromofor ikatan hidrogen

46

Asam tanat dan tanin terkondensasi memiliki gugus kromofor serta auksokrom pada strukturnya. Gugus kromofor memiliki kemampuan untuk menyerap energi radiasi sinar UV sehingga molekul senyawa dapat tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi dan akan kembali lagi ke tingkat dasar sedangkan gugus auksokrom berguna untuk memperkuat intensitas penyerapan sinar UV. Struktur yang rigid/kaku menyebabkan ketika senyawa kembali lagi ke tingkat dasar akan menghasilkan energi emisi yaitu dengan memancarkan warna. Adanya ikatan hidrogen pada asam tanat membentuk siklik sehingga strukturnya menjadi rigid/kaku dan planar. Struktur yang rigid/kaku ini menyebabkan bercak standar berpendar ungu gelap.

Pada struktur tanin terkondensasi, terdapat beberapa ikatan hidrogen membentuk siklik sehingga membuat struktur tanin terkondensasi lebih rigid/kaku dan planar dibandingkan asam tanat (Gambar 7.). Struktur yang lebih rigid/kaku ini menyebabkan pendaran yang dihasilkan akan lebih terang.

47

Gambar 8. Bercak standar asam tanat dan sampel ekstrak etanolik daun jati belanda dengan deteksi UV 365 nm

Keterangan :

Fase gerak : etil asetat : asam formiat : asam asetat : air (100:11:11:27) v/v

Fase diam : silika gel GF254

Bercak A : standar asam tanat

Bercak B : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi I

Bercak C : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi II

Bercak D : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi III

Berdasarkan hasil deteksi dengan lampu UV 365 nm, bercak standar tidak berpendar (Gambar 8.). Hal ini berarti asam tanat tidak menyerap energi radiasi sinar UV pada panjang gelombang 365 nm. Berbeda dengan standar, bercak sampel terlihat berpendar kuning. Senyawa pada bercak sampel mengandung gugus kromofor yang dapat menyerap energi radiasi sinar UV pada

48

panjang gelombang 365 nm sehingga molekul senyawa dapat tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi dan akan kembali lagi ke tingkat dasar. Struktur yang rigid/kaku menyebabkan ketika molekul senyawa pada bercak kembali lagi ke tingkat dasar akan menghasilkan energi emisi yaitu dengan memancarkan warna. Hal inilah yang menyebabkan pendaran kuning pada bercak sampel. Pada identifikasi tanin dengan KLT ini, selain warna bercak juga dilihat harga Rf yang

dihasilkan pada bercak standar dan sampel (Tabel II.)

Tabel II. Harga Rf dan warna bercak sampel dengan KLT sebelum disemprot

pereaksi besi (III) klorida

49

Walaupun warna bercak antara standar dan sampel hampir mirip tetapi harga Rf

yang dihasilkan antara bercak standar dan sampel tidak sama. Harga Rf bercak

standar yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan kelima bercak pemisahan sampel. Harga Rf bercak standar yaitu 0,66 sedangkan bercak sampel pada kisaran

0,28-0,57. Harga Rf yang lebih tinggi pada standar menandakan bahwa sifat

kepolarannya mirip dengan fase gerak sehingga interaksinya dengan fase gerak pun lebih besar.

Gambar 9. Interaksi antar komposisi fase gerak

Keterangan : ikatan hidrogen

50

Gambar 10. Interaksi asam tanat dengan fase gerak

Gambar 11. Interaksi tanin terkondensasi dengan fase gerak

51

Pada gambar 10 dan 11 terlihat bahwa terjadi interaksi antara asam tanat dengan fase gerak dan interaksi antara tanin terkondensasi dengan fase gerak membentuk ikatan hidrogen. Pada strukturnya, asam tanat memiliki gugus OH yang lebih banyak daripada gugus OH pada struktur tanin terkondensasi sehingga interaksi yang terjadi antara asam tanat dengan fase gerak pun lebih besar. Hal ini menyebabkan harga Rf yang dihasilkan oleh bercak standar asam tanat lebih tinggi

daripada bercak sampel (Tabel II.). Selain itu, struktur pada asam tanat kurang planar dibandingkan dengan struktur tanin terkondensasi. Struktur yang kurang planar ini menyebabkan probabilitas asam tanat untuk terelusi oleh fase gerak semakin besar sehingga bercak standar asam tanat harga Rf yang dihasilkan lebih

tinggi dibandingkan dengan bercak sampel.

Pada bercak sampel, terlihat bahwa harga Rf yang dihasilkan lebih

rendah daripada bercak standar (Tabel II.). Harga Rf bercak sampel yang

dihasilkan berbeda dengan bercak standar sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bercak sampel diduga mengandung tanin yang berbeda dengan asam tanat. Bercak sampel diduga mengandung tanin terkondensasi. Pada strukturnya tanin terkondensasi memiliki gugus OH yang lebih sedikit sehingga interaksi yang terjadi dengan fase gerak pun lebih rendah (Gambar 11.). Interaksi ini menyebabkan bercak sampel lebih tertahan pada fase diam sehingga harga Rf

yang dihasilkan pun lebih rendah dibandingkan harga Rf bercak standar.

52

interaksi yang terjadi dengan fase gerak. Bila dilihat dari strukturnya, tanin terkondensasi mempunyai struktur yang lebih planar dibandingkan dengan asam tanat. Struktur yang planar ini menyebabkan probabilitas untuk berinteraksi antara bercak sampel dengan fase diam pun lebih besar. Hal ini menyebabkan bercak yang diduga mengandung tanin terkondensasi lebih tertahan pada fase diam dan harga Rf yang dihasilkan pun lebih rendah dibandingkan harga Rf bercak

standar asam tanat.

53

Gambar 12. Bercak standar asam tanat dan sampel ekstrak etanolik daun jati belanda dengan deteksi menggunakan pereaksi semprot besi (III) klorida

Keterangan :

Fase gerak : etil asetat : asam formiat : asam asetat : air (100:11:11:27) v/v

Fase diam : silika gel GF254

Bercak A : standar asam tanat

Bercak B : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi I

Bercak C : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi II

Bercak D : sampel ekstrak etanolik daun jati belanda replikasi III

Pada hasil deteksi dengan penyemprotan besi (III) klorida, didapat hasil bercak standar asam tanat terlihat berwarna biru kehitaman sedangkan kelima bercak pemisahan sampel pada setiap replikasi berwarna hijau kecokelatan

54

(Gambar 12.). Terjadinya warna tersebut karena terbentuknya komplek logam Fe dengan gugus fenol pada salah satu benzen dalam struktur asam tanat maupun tanin terkondensasi. Berikut adalah reaksi antara tanin terkondensasi dengan pereaksi besi (III) kloridamenghasilkan senyawa kompleks.

O

55

Tabel III. Harga Rf dan warna bercak sampel dengan KLT setelah disemprot

pereaksi besi (III) klorida

Asal larutan Bercak Harga Rf

bercak Visual Standar asam

tanat 0,66 Biru kehitaman

Sampel ekstrak replikasi 1

Bercak 1 0,28 Hijau kecokelatan Bercak 2 0,40 Hijau kecokelatan Bercak 3 0,46 Hijau kecokelatan Bercak 4 0,51 Hijau kecokelatan Bercak 5 0,56 Hijau kecokelatan

Sampel ekstrak replikasi II

Bercak 1 0,28 Hijau kecokelatan Bercak 2 0,40 Hijau kecokelatan Bercak 3 0,47 Hijau kecokelatan Bercak 4 0,51 Hijau kecokelatan Bercak 5 0,57 Hijau kecokelatan

Sampel ekstrak replikasi III

Bercak 1 0,29 Hijau kecokelatan Bercak 2 0,41 Hijau kecokelatan Bercak 3 0,47 Hijau kecokelatan Bercak 4 0,52 Hijau kecokelatan Bercak 5 0,56 Hijau kecokelatan

Berdasarkan deteksi kimia dengan penyemprotan menggunakan pereaksi besi (III) klorida, harga Rf bercak standar dan sampel sama seperti sebelum

56

G. Pengukuran AUC Tanin dengan KLT-Densitometri

Bercak sampel yang diduga mengandung tanin terkondensasi diukur nilai AUC-nya menggunakan TLC Densitometry Scanner. Tahap awal yang dilakukan yaitu dengan penentuan panjang gelombang serapan maksimum kemudian dilakukan pengukuran AUC bercak sampel pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh.

1. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Penentuan panjang gelombang serapan maksimum diperoleh dengan cara menelusuri bercak sampel pada panjang gelombang 200 nm sampai 380 nm. Penelusuran ini dilakukan untuk memperoleh panjang gelombang yang dicapai pada saat terjadi serapan maksimum yang ditunjukkan dengan terbentuknya puncak kurva.

Gambar 14. Hasil scanning panjang gelombang serapan maksimum pada bercak

57

Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh panjang gelombang serapan maksimum bercak sampel yaitu 332 nm. Panjang gelombang serapan maksimum ini digunakan untuk mengukur AUC bercak sampel yang diduga mengandung tanin terkondensasi.

2. Pengukuran AUC bercak sampel

AUC bercak sampel yang diduga mengandung tanin terkondensasi

diukur pada panjang gelombang 332 nm menggunakan TLC Densitometry Scanner. Reprodusibilitas proses ekstraksi ditunjukkan dengan nilai AUC bercak

sampel yang diperoleh. Hasil pengukuran AUC bercak sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

58 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pada identifikasi tanin secara kualitatif dengan metode KLT diketahui bahwa sampel ekstrak etanolik daun jati belanda diduga mengandung tanin terkondensasi.

2. Nilai AUC rata-rata sebesar 10835,9667±173,8401 dan nilai CV sebesar 1,6043% menunjukkan proses ekstraksi menggunakan cairan penyari etanol adalah reprodusibel.

B. Saran

59

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1977, Materia Medika, Jilid I, xx, 136-137, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 1978, Materia Medika, Jilid II, 42, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, 782-784, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, 1-15, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1986 a, Sediaan Galenik, 2-40, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 1986 b, Medicinal Herb Index In Indonesia, 101, P.T., Eisai Indonesia, Jakarta

Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, 9, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 2000, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, cetakan pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 2003, Sinar Harapan, http://www.sinarharapan.co.id/iptek/kesehatan/ 2003/1010/kes1. html, diakses tanggal 20 Januari 2008

Anonim, 2004 a, Monografi Ekstrak Tumbuhan Indonesia, Vol.I, 29-31, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta

Anonim, 2004 b, Mutamba (Guazuma ulmifolia) Monograph, Raintree Nutrition, Inc. Carson City, Nevada

Anonim, 2005, Classification and Separation Methods, http://www.emdchemicals.com/lifescience/literature/packing-silica-gel- for-use-in-flash-chromatography.pdf, diakses tanggal 28 Februari 2010 Anonim, 2007, Martindale: The Complete Drug Reference, The Parmaceutical

Press