BATAHAN PASAMAN BARAT DALAM MENJAGA HARMONI KELUARGA DI KOTA MEDAN (STUDI TERHADAP PERKUMPULAN

PUSAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SAROHA DAN IKATAN KELUARGA BATAHAN DAN SEKITARNYA)

S K R I P S I

Oleh :

M. RASYID RIDO NASUTION NIM 170901001

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

KELUARGA DI KOTA MEDAN (STUDI TERHADAP PERKUMPULAN PUSAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SAROHA DAN

IKATAN KELUARGA BATAHAN DAN SEKITARNYA)

S K R I P S I

Oleh :

M. RASYID RIDO NASUTION NIM 170901001

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

i

dan hambatannya dalam menjaga harmoni keluarga masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat di kota Medan yang terhimpun dalam dua perkumpulan yaitu Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Para informan penelitian terdiri dari pengurus kedua perkumpulan tersebut sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas buku-buku, majalah, bulletin, dan laporan hasil penelitian yang relevan. Alat pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari segi teknik analisis data yakni menggunakan reduksi data, display data, verifikasi data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perantau Asal Ranah Batahan di kota Medan memiliki tujuh jenis solidaritas sosial dalam menjaga harmoni keluarga. Pertama, solidaritas sosial keagamaan dan silaturrahim. Kedua, solidaritas sosial pendidikan. Ketiga, solidaritas sosial ekonomi. Keempat, solidaritas sosial tolong menolong. Kelima, solidaritas sosial gotong royong.

Keenam, solidaritas sosial budaya. Ketujuh, solidaritas sosial wisata dakwah.

Ketujuh jenis solidaritas sosial tersebut sampai sekarang terpatri kuat di kalangan pengurus dan anggota sehingga kelihatan akur, akrab, tanpa terjadi diskriminasi dan tidak memandang status sosial anggota. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan solidaritas sosial meliputi; Pertama, kesibukan bekerja para pengurus dan anggota. Kedua, masih lemah dalam penggunaan IT (Informasi Teknologi). Ketiga, rumah para anggota yang berjauhan dan tidak punya kendaraan pribadi. Keempat, masih banyak menunggak pembayaran uang iuran bulanan dan santunan sosial. Kelima, pengurus dan sebagian anggota kurang memiliki jiwa sosial perkumpulan. Keenam, rangkap keanggotaan. Ketujuh, Komunikasi satu arah. Kedelapan, masih lemah mengkoordinir kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

Kata Kunci: Solidaritas sosial, harmoni keluarga, rantau, kota Medan

ii

their obstacles in maintaining family harmony of the Ranah Batahan Pasaman Barat immigrant community in the city of Medan which were gathered in two associations, namely Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) and Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS). The research method used is descriptive using a qualitative approach. The research informants consisted of the administrators of the two associations as primary sources. While secondary sources consist of books, magazines, bulletins, and reports of relevant research results. Data collection tools are using observation, in- depth interviews and documentation studies. In terms of data analysis techniques, namely using data reduction, data display, data verification, and conclusions.

The results of the study indicate that the immigrant community from the Origin of the Batahan realm in the city of Medan has seven types of social solidarity in maintaining family harmony. First, socio-religious solidarity and friendship. Second, education social solidarity. Third, socio-economic solidarity.

Fourth, social solidarity, please help. Fifth, social solidarity gotong royong. Sixth, socio-cultural solidarity. Seventh, social solidarity of da'wah tourism. The seven types of social solidarity have until now been firmly entrenched among the board and members so that they seem to get along, get along well, without discrimination and regardless of the social status of the members. Meanwhile, the obstacles faced in realizing social solidarity include; First, the busy work of the administrators and members. Second, it is still weak in the use of IT (Infor mation Technology). Third, the members' homes are far apart and do not have private vehicles. Fourth, there are still many arrears in the payment of monthly dues and social benefits. Fifth, the board and some members lack the social spirit of the association. Sixth, dual membership. Seventh, one-way communication. Eighth, it is still weak in coordinating religious and social activities.

Keywords: Social solidarity, family harmony, overseas, Medan city

iii

Ucapan terbaik adalah segala puji dan syukur kepada Allah swt pencipta alam semesta yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya pada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk dan jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (USU), penulis menyusun skripsi berjudul “ Solidaritas Sosial Masyarakat Perantau Ranah Batahan Pasaman Barat Dalam Menjaga Harmoni Keluarga di Kota Medan (Studi Terhadap Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya)”.

Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan ilmu, dukungan moril dan materil tanpa pamrih dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Oleh karena itu, pada kesempatan ini sangat penting disampaikan ucapan terimakasih yang tulus pada:

1. Bapak Drs. Hendra Harahap, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU).

2. Ibu Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Dosen akademik sekaligus Ketua Penguji. Semoga diberi rezeki kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan barokah, amiin.

iv

arahan, diskusi, maupun koreksi terhadap skripsi ini. Semoga Allah swt memberikan kesehatan, dan umur yang barokah.

4. Bapak Drs. Muba Simanihuruk, M.Si selaku anggota penguji penulis. Terima kasih atas sumbangsihnya dalam proses penulisan skripsi ini dan telah memberikan masukan kepada penulis.

5. Para pengelola perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), penulis cukup berhutang budi karena telah meminjamkan buku-buku literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi kadang-kadang melebihi waktu yang telah ditentukan.

6. Ayahanda Dr. H. Syahrul Nasution, M.Ag dan ibunda Dr. Hj. Afrahul Fadhilah Daulay, M.A, kedua orang tua yang sangat penulis banggakan, cintai dan hormati, atas segala jasa-jasanya tidak pernah dilupakan sepanjang hidup terutama yang berkaitan dengan sumbangan materil, buah pikiran, bimbingan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) tepat waktu.

7. Kakak dan adikku tercinta, Nurul Rafiqah Nasution, M.Pd, Mahasiswa Strata Tiga (S3) Jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Qurrota A’yuni Nasution, mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang telah memberikan dukungan yang kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-temanku Sosiologi 2017, adalah teman seperjuangan tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas diskusi, masukan, dan saran selama

v

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, penulisan skripsi ini belumlah sempurna masih diperlukan koreksi, kritik membangun dan masukan dari berbagai pihak. Semoga karya pertama dari penulis ini bermanfaat dan menambah hazanah keilmuan dalam bidang kajian sosiologi. Amiin ya rabbal ‘alamiin.

Medan, 14 Maret 2021 Penulis

M. Rasyid Rido Nasution

vi

ABSTRACT... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 8

1.4. Manfaat Penelitian ... 9

1.5. Definisi Konsep ... 9

BAB II. KAJIAN PUSTAKA ... 12

2.1. Migrasi ... 12

2.2. Perkembangan Kota... 15

2.3. Solidaritas Sosial ... 18

2.4. Harmoni Keluarga ... 23

2.5. Penelitian Terdahulu ... 26

BAB III. METODE PENELITIAN ... 31

3.1. Jenis Penelitian... 31

3.2. Lokasi Penelitian... 31

3.3. Unit Analisis dan Informan ... 32

3.4. Teknik Pengumpulan Data ... 34

3.5. Interpretasi Data ... 36

3.6. Jadwal Kegiatan ... 37

BAB IV. DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN ... 38

4.1. Deskripsi Lokasi ... 38

4.1.1. Mengenal Daerah Asal Masyarakat Perantau Ranah Batahan Dari Sudut Geografis ... 38

4.1.2. Agama ... 41

4.1.3. Mengenal Etnik Di Kabupaten Pasaman Barat ... 43

4.1.4. Bahasa ... 44

4.1.5. Mata Pencaharian ... 45

4.1.6. Budaya ... 46

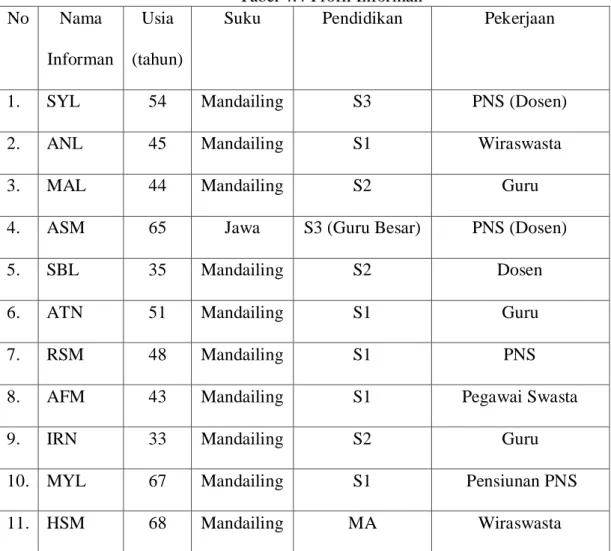

4.2. Profil Informan ... 50

4.3. Sejarah dan Latar Belakang Perantau Asal Ranah Batahan Pindah Ke Kota Medan ... 62

4.4. Sejarah Berdiri Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) ... 68

4.5. Visi dan Misi Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) ... 71

vii

4.7. Jenis-jenis Solidaritas Sosial Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha dan Ikatan Keluarga Batahan (IKBS)

Dalam Menjaga Harmoni Keluarga di Kota Medan... 77

4.8. Hambatan-hambatan Solidaritas Sosial Masyarakat Perantau Asal Pasaman Barat Dalam Menjaga Harmoni Keluarga di Kota Medan... 97

4.9. Pembahasan... 101

BAB V. PENUTUP ... 109

5.1. Kesimpulan ... 109

5.2. Saran ... 110

DAFTAR PUSTAKA ... 111 LAMPIRAN

viii

Tabel 4.1 Agama yang Dianut Oleh Masyarakat Pasaman Barat ... 41

Tabel 4.2 Rumah Ibadah Penganut Agama ... 42

Tabel 4.3 Bahasa yang Digunakan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat ... 44

Tabel 4.4 Profil Informan ... 61

Tabel 4.5 Kegiatan Sosial Keagamaan dan Silaturrahim Pada Perkumpulan PPSDM Saroha ... 78

Tabel 4.6 Aktivitas Sosial Keagamaan dan Silaturrahim Pada Perkumpulan IKBS ... 79

Tabel 4.7 Solidaritas Pendidikan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha ... 84

Tabel 4.8 Solidaritas Ekonomi Perkumpulan PPSDM Saroha dan IKBS ... 88

Tabel 4.9 Solidaritas Gotong Royong Perkumpulan PPSDM Saroha ... 90

Tabel 4.10 Solidaritas Budaya Perkumpulan PPSDM Saroha dan IKBS... 93

ix

4.1 Ilustrasi Membawa Bekal Dipikul Dipundak Dengan Berjalan Kaki Secara Berombongan ... 63 4.2 Masjid As Shalihin Saroha 2020-2021 ... 81 4.3 Aktivitas Gotong Royong Membersihkan Halaman Depan Masjid As

Shalihin Saroha ... 91

1 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt terbaik di muka bumi senantiasa melakukan interaksi sosial pada sesamanya baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri utama yaitu memiliki hubungan sosial yang intensif dan teratur. Pada saat interaksi sosial tersebut terjadi dialog, sugesti, imitasi, tegur sapa, harmoni sosial, hidup berkelompok, komunikasi, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Secara empiris, dalam kehidupan sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi hidup berkelompok atau bermasyarakat sebagai bentuk sunnatullah yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Soekanto (2011:123) menjelaskan “takdir Tuhan terhadap kehidupan manusia”. Berkaitan dengan hal itu, Q.S. Al- Hujurat/49:13; menginformasikan wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatunya.

Pada kehidupan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku inilah terbentuk eksistensi sosial, keluarga, kekerabatan dan solidaritas sosial. Bahasa yang digunakan oleh Ibn Khaldun (1332-1406) adalah asabiyah (solidaritas sosial). Sementara itu, Emile Durkheim (1858-1917) dalam Sunarto (2004) menyebutnya solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Solidaritas

sosial mekanik adalah bentuk kehidupan kelompok sosial sederhana. Ciri-cirinya yaitu daerah pemukiman penduduk berkelompok, punya hubungan kekeluargaan, persamaan sikap, punya kesadaran kolektif, spiritualitas kolektif, dan memberikan hukuman atau sangsi sosial terhadap anggota yang melanggar aturan yang telah disepakati. Sedangkan solidaritas sosial organik yakni memiliki ikatan yang kokoh terhadap sesama anggota, pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan saling punya ketergantungan satu sama lain.

Pada masyarakat kota dan desa beragam muncul bentuk-bentuk paguyuban dan patembayan dewasa ini. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang akrab antara individu, bersifat homogen, punya ikatan batin, rasa cinta dan kesatuan yang kokoh. Ciri-cirinya seperti dikatakan oleh Soekanto (2011) yaitu (1) Para kelompok sosial punya hubungan kekeluargaan (keturunan), (2) Berasal dari daerah yang sama, (3) Pemukiman yang berdekatan, (4) Memiliki ideologi yang sama. Sedangkan patembayan yaitu punya hubungan sosial di antara kelompok masyarakat bersifat sementara, disatukan oleh pemikiran yang sama, kepentingan pribadi lebih diutamakan, corak berpikir masyarakatnya bersifat rasional, norma dan nilai kurang menjadi prioritas, dan lemah dari segi ikatan kekeluargaan.

Bentuk-bentuk perkumpulan sosial paguyuban di antaranya seperti Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), Persatuan Marga Daulay dan Dohot Anak Boruna Sedunia dan Pintu Padang (PMDA Daulay), Himma Pasbar (Himpunan Mahasiswa Pasaman Barat), Hikma (Himpunan Keluarga Mandailing Kota Medan), PKBM (Perhimpunan Keluarga Batak Muslim), Perkumpulan Keluarga Tukang Becak, Persatuan Sarjana Nasution, Ikatan Keluarga Minang

(IKM), Aceh Sepakat, Persatuan Pedagang Kaki Lima Merpati, dan Paguyuban Jawa Masyarakat Asahan (PJMA). Contoh perkumpulan sosial patembayan;

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Perkumpulan Serikat rakyat Miskin Kota dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok sosial tersebut di atas dipandang positif. Karena ingin mempertahankan dan menjaga identitas sosial dan budayanya, memperkokoh solidaritas sosial sesama, memperkokoh silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah. Terutama di tengah-tengah semakin renggangnya hubungan sosial antar kelompok masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor modernisasi, gaya hidup, profesi, pola berpikir, lingkungan sosial, sikap materialis, tuntutan ekonomi keluarga, dan dampak dari penyebaran virus corona covid 19 terhadap hubungan sosial dan komunikasi pada jamaah masjid.

Dalam sepuluh tahun terakhir sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan pentingnya solidaritas sosial di masyarakat. Misalnya Matsumoto & Gopal (2019) yang meneliti tentang solidaritas sosial, kepuasan kerja, dan niat berpindah kerja. Merujuk pada hasil laporan penelitiannya ditemukan bahwa solidaritas sosial karyawan menjadi kata kunci dalam menciptakan kepuasan kerja di dalam memajukan sebuah perusahaan.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Igwe, et al (2020) yang meneliti tentang solidaritas sosial dan perilaku sosial untuk menghadapi pandemi Covid- 19. Merujuk pada hasil laporan penelitiannya bahwa pentingnya sikap solidaritas sosial yang ditunjukkan individu atau kelompok dan tindakan kolektif dalam membantu sesama di dalam kondisi yang mengalami kesenjangan.

Martha (2014:28) meneliti tentang solidaritas masyarakat rantau merupakan “sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang dengan merasakan pahit dan manisnya kehidupan rantau untuk meningkatkan martabat dan meraih kesuksesan dalam berbagai hal yang ingin dicapai seperti perkawinan, kehormatan, dan kedudukan dalam suku”.

Penelitian yang dilakukan ini juga berkaitan dengan solidaritas sosial dalam menjaga keharmonian keluarga di kota Medan. Fokus penelitian pada jenis- jenis solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat yang tergabung pada dua perkumpulan yaitu Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) di kota Medan.

Masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat di kota Medan, generasi awal migrasi ke kabupaten Pasaman Barat, karena daerah berbatasan langsung. Generasi berikutnya melakukan migrasi ke kota Medan terutama mereka yang ingin melanjutkan pendidikan dan merobah nasib ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Mereka semua adalah etnik Mandailing yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal sebagai tempat asal nenek moyang. Garis keturunan bersifat patrilineal artinya dari garis keturunan ayah. Alasannya bahwa ayah adalah pemimpin dalam keluarga, teladan, pemberi nafkah dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan keluarga.

Latar belakang migrasi ke kota Medan karena di kota beragam profesi yang dapat dikembangkan dan digeluti, pengaruh perkembangan kota yang semakin maju dari segi perubahan sosial, ingin berkompetisi dengan etnik lain

dalam hal merobah nasib, misi pengembangan budaya, dan sekaligus menjaga identitas budaya etnik Mandailing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kedua perkumpulan ini mempunyai anggota aktif sebanyak 110 kepala keluarga, dengan perincian 60 kepala keluarga pada Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) dan 50 kepala keluarga pada perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha). Stratifikasi sosial meliputi kaya, miskin dan fakir.

Kalau diukur dari segi penghasilan, aset tanah, rumah dan mobil pribadi. Dari segi tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sarjana Strata Satu (S1) sampai dengan pendidikan Strata Tiga (S3). Dari tingkat pendidikan ini pula menghasilkan mobilitas sosial masyarakat perantau tergolong tinggi kalau dilihat dari segi profesi yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, karyawan dan pedagang.

Ditinjau dari segi anggota perkumpulan, seluruhnya adalah etnik Mandailing; marga Nasution, Lubis, Rangkuti, Hasibuan, Matondang, Siregar, Batubara, Harahap dan Pulungan. Uniknya, di kampung halaman tidaklah menggunakan marga diujung nama dan tidak dicantumkan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tetapi setelah merantau ke kota Medan menggunakan marga. Mengapa demikian? Masalahnya Pasaman Barat adalah wilayah mayoritas etnik Minangkabau sering disebut urang awak dan minoritas etnik Mandailing, Jawa Batak Toba dan Nias. Kalau dicantumkan marga maka agak sulit menyatu dengan masyarakat lokal, sulit mendapatkan pekerjaan, dipandang sukuisme dan dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Keadaan ini dari sudut sosial dan politik jelaslah tidaklah menguntungkan terhadap masa depan etnik Mandailing. Sebagai

kelompok masyarakat yang cerdas diadopsilah pepatah etnik Melayu “ di mana bumi dipijak di situ langit di junjung”.

Pengadopsian pepatah tersebut di atas, dinilai tepat dan cocok karena lebih mudah untuk berasimilasi dan berakulturasi dengan budaya masyarakat Minangkabau. Apalagi sama-sama penganut agama Islam yang taat, religius, pemukiman penduduk yang membaur, sama-sama fanatik terhadap agama dan budaya serta melakukan pernikahan antara etnik.

Landasan adat yang dipegang teguh yaitu adat besandi syarak dan syarak besandi kitabullah. Maksud ungkapan ini adalah budaya (adat) harus sejalan dengan syariat Islam dasar rujukannnya yaitu Alqur’an dan Sunnah. Dari segi budaya pernikahan, etnik Mandailing tanpa ragu mengadopsi dua bentuk adat yaitu sumando dan manjujur. Sumando yaitu pihak laki-laki (suami) boleh tinggal di rumah mempelai wanita yang disepakati oleh datuk dan ninik mamak (pengetua adat). Sedangkan adat manjujur artinya pihak laki-laki atau suami boleh membawa mempelai wanita (istri) ke rumah suami setelah selesai pesta pernikahan. Model kedua budaya ini menyebabkan masyarakat membaur dan menyatu tanpa melihat latar belakang sosial etnik.

Pada sisi lain, etnik Mandailing yakni menggunakan dua bahasa di kampung halaman yaitu bahasa Mandailing dan bahasa Minangkabau dialek Pasaman Barat. Uniknya satu pihak menggunakan bahasa Mandailing dijawab pula oleh lawan bicara dengan bahasa Minangkabau. Pada hal kedua-duanya sama-sama etnik Mandailing. Dari segi corak adat, menggunakan istilah Mamak (paman) dan Ninik Mamak (pengetua adat), meskipun juga tidak meninggalkan budaya Da Lihan Na Tolu, (Mora, Kahanggi dan Anak boru). Mora artinya suhut

atau orang tua yang memberi anak perempuannya (boru) untuk dinikahi seorang laki-laki (menantu). Kahanggi ialah saudara sepupu, semarga atau padanan marga.

Anak boru yakni menantu yang menikahi anak dari mora.

Ditinjau dari segi nama desa juga berbeda, di Pasaman Barat desa disebut jorong berada di bawah naungan kenagarian (nagari). Satu kenagarian biasanya terdiri dari sepuluh jorong. Jorong dikepalai oleh kepala jorong dan tunduk pada kepala kenagarian (wali nagari). Kepala nagari tidaklah ditunjuk oleh camat dan bupati tetapi dipilih secara demokratis oleh rakyat. Setelah terpilih baru diangkat oleh bupati sebagai pejabat kenagarian. Pusat kantornya di ibu kota kecamatan bukan di kantor kecamatan. Dalam arti kata kantor kecamatan terpisah dengan kantor kenagarian.

Terlepas dari corak adat dan bahasa yang digunakan, etnik Mandailing perantau Ranah Batahan Pasaman Barat di Kota Medan memegang teguh tradisi nenek moyangnya. Sebagian masih menggunakan bahasa Mandailing di rumah tangga, diberi marga diujung nama, cinta kampung halaman, cinta perkumpulan, cinta kota Medan dan kuat solidaritas sosialnya karena saroha. Kata saroha di sini dimaknai sehati, sejiwa dan seiya sekata. Orang yang masuk ke dalam perkumpulan harus punya jiwa yang sama untuk dapat menjaga keharmonian keluarga perantau.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan tujuh jenis solidaritas sosial masyarakat perantau Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan. Pertama, solidaritas sosial keagamaan dan silaturrahim. Kedua, solidaritas sosial pendidikan. Ketiga, solidaritas sosial tolong menolong. Keempat,

solidaritas sosial ekonomi. Kelima, solidaritas gotong royong. Keenam, solidaritas sosial budaya. Ketujuh, solidaritas sosial wisata dakwah.

Seluruh jenis-jenis solidaritas sosial tersebut di atas dipandang belum sepenuhnya efektif palaksanaannya. Di mana letak permasalahan dan hambatan- hambatannya? Bagaimana implikasinya terhadap harmoni keluarga Ranah Batahan Pasaman Barat di kota Medan? Kedua pertanyaan ini cukup menarik untuk diteliti dalam sebuah judul penelitian yaitu Solidaritas Sosial Masyarakat Perantau Ranah Batahan Dalam Menjaga Harmoni Keluarga di Kota Medan (Studi Terhadap Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangan masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa saja jenis-jenis solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan?

2. Apa saja hambatan-hambatan solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis, teoritis, dan praktis. Di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, disusun untuk memenuhi persyaratan terakhir dari tahap mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sosiologi.

2. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosiologi. Di samping itu, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai solidaritas sosial masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat yang terhimpun pada perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS).

3. Manfaat praktis. Penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat menambah, memperdalam, mengasah dan mengembangkan kemampuan peneliti. Dan kepada masyarakat, pemerintah dan generasi muda selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya tentang kajian solidaritas sosial pada masyarakat perantau Ranah Batahan Pasaman Barat di kota Medan.

1.5 Definisi Konsep 1.5.1 Solidaritas Sosial

Solidaritas dimaknai sebagai rasa persaudaraan atas dasar keyakinan, pekerjaan, sedaerah, seperjuangan, senasib, dan punya kekerabatan (keluarga).

Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas sosial.

Solidaritas diperlukan dalam suatu masyarakat karena dapat membentuk hubungan sosial yang akrab antara individu, kelompok yang didasari oleh perasaan dan kepercayaan bersama dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Durkheim membagi solidaritas menjadi dua bagian yaitu solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. “Pembagian solidaritas tersebut diawali pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan munculnya spesialisasi, dan perbedaan” (Basrowi, 2005: 6). Di dalam Solidaritas mekanik masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran kolektif, maksudnya adalah sebagai berikut:

“Di mana mereka mempunyai kesadaran bersama dan nilai-nilai sosial yang masih berlaku, ditandai dengan masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerja belum berkembang, Sementara solidaritas sosial organik dapat ditemukan pada masyarakat dengan masing-masing anggotanya tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan dengan orang atau kelompok lain maka solidaritas ini menggunakan hukum dan rasionalitas” (Nopianti, R, 2016: 223).

Solidaritas yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh model solidaritas sosial meliputi solidaritas sosial keagamaan dan silaturrahim, pendidikan, tolong menolong, ekonomi, budaya, gotong royong dan wisata dakwah yang dimiliki oleh masyarakat perantau Pasaman Barat di kota Medan yang tergabung pada perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS).

1.5.2 Perantau

Merantau dapat diartikan sebagai berlayar atau pergi ke negara lain dengan tujuan mencari harta dan ilmu pengetahuan. Budaya merantau hampir dilakukan setiap etnik di Indonesia seperti etnik Batak, Jawa, Minangkabau, Bugis, Madura,

Melayu, Banjar, Aceh, India dan Cina. Kesuksesan merantau di negeri orang sangat dibanggakan oleh orang kampung dan dijadikan sebagai motivasi agar pemuda kampung merantau ke kota. Tujuannya adalah untuk merobah nasib keluarga yang lebih sejahtera secara ekonomi dan dapat diharapkan untuk membangun kampung halamannya sehingga bermanfaat untuk orang banyak.

Salah satu suku perantau yang di maksud dalam penelitian ini adalah etnik Mandailing asal Ranah Batahan Pasaman Barat yang merantau ke kota Medan.

Dalam bahasa etnik Mandailing disebut kehe maranto (pergi merantau).

1.5.3 Harmoni

Di dalam kehidupan diperlukan keharmonisan untuk mempertahankan suatu hubungan keluarga. Harmoni tidak hanya berlaku dalam keluarga seperti ayah, ibu, anak, kakek, nenek, abang, adik, dan kakak tetapi diperlukan di setiap elemen masyarakat. Pentingnya mempererat harmoni dalam bermasyarakat karena seiring perkembangan zaman terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan berubahnya sikap, perilaku dan pandangan di dalam masyarakat seperti cemburu, akhlak tercela, menyakiti jasmani, berselisih antar kelompok, komunikasi tidak berjalan, krisis kepercayaan, dan keegoisan.

Keharmonian dalam kelompok sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan dan keserasian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang terdapat dalam sebuah perkumpulan atau persatuan. Model keharmonian tersebut terbentuk karena ada ikatan darah, kedaerahan, profesi, senasib, kesadaran kolektif dan spiritualitas kolektif.

12 2.1 Migrasi

Masyarakat Indonesia yang beragam agama, etnik, warna kulit, bahasa dan budaya sering melakukan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain.

Perpindahan itu dinamakan migrasi artinya berpindah, bisa juga dipahami merantau. Perpindahan penduduk tersebut misalnya dari desa ke kota, dari suatu negara ke negara lain dengan alasan melanjutkan pendidikan, pemikiran rasional, ajakan teman, karir, dan bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga demi masa depan keluarga. Seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial yang semakin cepat berkembang maka semakin banyak pula masyarakat dari desa yang pindah dan menetap di wilayah perkotaan.

Popogbe & Adeosun (2020) dalam hasil risetnya menjelaskan migrasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan karena faktor ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, medis, terancam keselamatan diri dan karir untuk meningkatkan tarap kehidupan yang lebih baik. Dalam perspektif yang lain faktor-faktor yang memotivasi migrasi dibahas oleh Mohamed & Abdul- Thalib (2020) yaitu ekonomi, psikologis dan situasional. Faktor ekonomi tersebut adalah kurangnya kesempatan kerja dan kesulitan dalam mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki di negara asalnya. Faktor psikologis dikarenakan tekanan dari pihak keluarga. Faktor situasional terjadinya diskriminasi di suatu negara sehingga tidak nyaman dari segi fisik dan psikologis.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang migrasi. Misalnya, Shrestha (2011) yang meneliti tentang arus migrasi

internasional dari negara maju ke negara berkembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah tetapi kekurangan modal. Sedangkan negara maju memiliki modal dan teknologi yang melimpah tetapi kekurangan tenaga kerja untuk menghasilkan output. Pembalikan arus migrasi internasional dari negara maju ke negara berkembang dapat membantu meningkatkan output dunia secara signifikan yaitu dengan cara menyesuaikan tingkat tenaga kerja, modal dan teknologi secara tepat.

Hal ini karena ketika warga negara maju bermigrasi ke negara berkembang mereka juga akan membawa serta modal (aset fisik) dan teknologi.

Penelitian lain dilakukan oleh Pratomo (2017) tentang pentingnya pendidikan dalam melakukan migrasi untuk meningkatkan tingkat kinerja tenaga kerja di empat kota di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendidikan pasca-migrasi berkontribusi signifikan terhadap kinerja pasar tenaga kerja dalam hal status kerja dan upah, dibandingkan dengan pendidikan pra- migrasi. Dari segi status pekerjaan, para migran dengan memiliki pendidikan mendapatkan peluang yang besar untuk bekerja di sektor formal dibandingkan dengan migran yang kurang dalam pendidikan. Berkaitan dengan penghasilan, para migran dengan pendidikan juga cenderung dibayar lebih dari para migran dengan pendidikan kurang atau tanpa pendidikan pasca-migrasi.

Mengutip hasil riset Pelly (2016) migrasi dari suatu daerah ke daerah lain memerlukan adaptasi, mengadopsi budaya lokal dan punya misi budaya. Dari penjelasan ini migrasi tidak hanya faktor ekonomi saja yang melatarbelakangi masyarakat migrasi tetapi dalam bentuk pengembangan misi budaya. Migrasi etnik Mandailing dari Pasaman Barat ke kota Medan disebabkan oleh faktor

pendidikan, ekonomi, status sosial, dan menjaga eksistensi budaya. Menurut Pelly (2016) orang yang merantau memiliki tingkat kecerdasan dan kecakapan yang lebih dan membawa suatu misi budaya (cultural mission). Dalam aktualisasinya misi budaya ini bersamaan dengan proses kehidupan adaptasi mereka di perantauan. Karena misi budaya ini menentukan strategi adaptasi mereka di rantau, seperti pemukiman, pekerjaan, komunikasi terhadap penduduk di rantau dan hubungan terhadap daerah asal.

Penelitian yang dilakukan oleh Naim (2013) mengenai pola migrasi etnik Minangkabau. Etnik Minangkabau mengembangkan misi budaya di daerah rantau membawa sesuatu seperti harta dan ilmu pengetahuan. Setelah mencapai keberhasilan di rantau mereka kembali untuk membangun dan memperkaya kampung halaman mereka. Naim (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas migrasi etnik Minangkabau yaitu faktor ekologi, geografi, ekonomi, pendidikan, daya tarik kota, keresahan politik, dan pelembagaan sosial. Di dalam penelitiannya tidak hanya membahas migrasi etnik Minangkabau tetapi membahas beberapa etnik yaitu Batak, Manado, Ambon, Banjar, Bugis, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Aceh, dan Melayu Pesisir.

Etnik Mandailing dan Minangkabau memiliki keinginan yang kuat untuk bermigrasi atau merantau. Migrasi yang dilakukan kedua etnik ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam melakukan migrasi. Mochtar Naim membagi tujuh pola migrasi etnik Minangkabau. Pertama, dorongan kuat untuk migrasi disebabkan oleh tekanan ekologi, geografi, demografi, ekonomi, pendidikan, keresahan politik, pelembagaan sosial, daya tarik kota. Kedua, migrasi yang dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan, dan atas kemauan sendiri. Ketiga,

orientasi tinggal di rantau bersifat sementara (temporary). Keempat, pilihan rantau ke kota-kota besar di Indonesia. Kelima, pola bepergian ke rantau dilakukan secara individu. Keenam, pola kediaman di rantau dilakukan secara individual, terpencar sesuai pendidikan dan profesi yang dimiliki. Ketujuh, pemilihan profesi lebih bersifat innovatif. Umumnya etnik Minangkabau berprofesi sebagai dagang (bisnis), perkantoran (pemerintahan, swasta, dan militer), dan pendidikan (guru, dan dosen).

Ada beberapa perbedaan pola migrasi yang dilakukan etnik Mandailing.

Pertama, dorongan untuk migrasi tidak disebabkan oleh struktur sosial. etnik Mandailing dalam struktur sosialnya bersifat patrilineal berbeda dengan etnik Minangkabau bersifat matrilineal. Kedua, orientasi tinggal di rantau bersifat permanen (menetap di rantau). Ketiga, cara pergi ke rantau dilakukan secara individu dan berkelompok. Keempat, pola pemukiman di rantau secara individu dan berkelompok. Kelima, pemilihan dalam profesi di rantau. Pada umumnya memilih profesi seperti etnik Minangkabau. Tetapi tetap memilih profesi yang sebelumnya ditekuni di kampung halaman misalnya, sebagai petani, dan berkebun.

2.2 Perkembangan Kota

Seiring perkembangan zaman, kota menjadi tempat pemusatan kegiatan aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Mengutip Lestari, dkk (2017) perkembangan kota adalah suatu kondisi yang mengalami perubahan di suatu wilayah baik dipengaruhi oleh faktor fisik dan non fisik.

Misalnya faktor geografis, lokasi, iklim, sumber alam. Faktor non fisik misalnya

perkembangan penduduk (kelahiran dan kepadatan penduduk), pendidikan, kebudayaan, perekonomian, dan perkembangan teknologi. Teori-teori perkembangan kota yang telah dikemukakan oleh E.W. Burgess menjelaskan bahwa suatu kota yang berkembang mengalami perluasan dari yang wilayah inti ke wilayah luar (segala arah). Dengan perluasan wilayah maka akan mendorong pertumbuhan wilayah tersebut dijadikan sebagai wilayah pendukung yang saling berkaitan. Keterkaitan ini dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Supsiolani (2013) dalam hasil risetnya menjelaskan dukungan kearifan lokal dapat memicu perkembangan kota. Dalam penelitiannya perkembangan suatu kota tidak pernah lepas dari identitasnya. Dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk menjaga jati diri bangsa yang berdasarkan kearifan lokal.

Dalam perspektif yang lain faktor-faktor berkembangnya perkotaan dibahas oleh Yudantini, dkk (2017) yaitu mempertahankan kebudayaan di suatu wilayah.

Dalam penelitiannya menjelaskan kekayaan warisan budaya harus dilestarikan dan dijaga. Karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota yang di dalamnya terdapat perpaduan budaya, nilai-nilai, terbuka, kerjasama, dan kesetaraan.

Penelitian lain dilakukan oleh Prasetyo (2017) tentang identitas suatu daerah dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kota. Hasil penelitiannya identitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan dijadikan sebagai cagar budaya yang dapat menarik perhatian masyarakat lokal dan internasional. Dengan identitas tersebut dapat meningkatkan kualitas kota dengan melakukan perbaikan fisik melalui revitalisasi, preservasi dan konservasi,

meningkatkan kualitas urban street furniture, memperkuat karakter kawasan kota, meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kota.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang perkembangan kota. Misalnya, Ramadhani (2013) yang meneliti tentang urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak urbanisasi dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi perkembangan kota di Indonesia yaitu terbukanya lahan baru, bertambahnya fasilitas perkotaan, terbukanya jaringan transportasi antar daerah, perkembangan struktur tata ruang kota, dan terpenuhinya semua pekerjaan yang dibutuhkan di sektor formal dan informal. Adapun dampak negatif dari urbanisasi terhadap perkembangan kota yaitu meningkatnya kriminalitas, menurunnya kesejahteraan, kemiskinan, ketidakseimbangan pendapatan masyarakat, meningkatnya populasi di perkotaan sehingga produksi di desa menurun, permasalahan lingkungan, pemukiman yang kumuh.

Penelitian lain dilakukan oleh Miranti, dkk (2019) tentang pentingnya peran pemimpin daerah untuk kemajuan kota. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan perkembangan kota dan kemajuan, salah satunya yaitu visi dan misi yang telah diterapkan sejak lama di suatu wilayah yang dikuasainya.

Hasil yang paling menonjol selama kepemimpinan walikota di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dalam mewujudkan perkembangan kota ialah ekonomi masyarakat berkembang, baik dari segi pendapatan, bahan baku, dan meluasnya jaringan antar kota/kabupaten untuk mempermudah melakukan aktifitas berdagang atau bisnis. Dari segi sosial, kemiskinan di Kota Pagar Alam mengalami penurunan pada setiap tahun. Dalam perkembangannya, Kota Pagar

Alam tumbuh menjadi Kota yang memiliki penduduk miskin paling sedikit di Sumatera Selatan.

2.3 Solidaritas Sosial

Dalam penelitian ini, digunakan teori solidaritas sosial untuk mendeskripsikan tentang jenis-jenis solidaritas sosial yang ada dalam perkumpulan sosial semisal perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya dan lainnya di kota Medan. Solidaritas sosial terbentuk karena adanya realitas sosial dan interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan solidaritas, memiliki sikap saling tolong menolong untuk kepentingan bersama, dan rasa tanggung jawab (Offer, 2019).

Solidaritas sosial merupakan elemen pergaulan manusia yang menekankan pada ikatan sosial kohesif yang menyatukan kelompok, yang dihargai dan dipahami oleh semua anggota kelompok (Douwes et al., 2018). Menurut Douwes solidaritas sosial menekankan kepada suatu keyakinan, memiliki sikap altruisme (peduli terhadap orang lain) dan adanya hubungan timbal balik. Lindenberg et al dalam Igwe (2020) menyebutkan ada lima pola yang menentukan tingkat solidaritas sosial yang dapat diamati dalam kelompok sosial yaitu:

1. Kerjasama 2. Keadilan 3. Dukungan

4. Menghindari pelanggaran norma dan, 5. Situasi

Dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang solidaritas sosial. Misalnya, Igwe et al (2020) yang meneliti tentang solidaritas dan perilaku sosial dalam membantu komunitas untuk mengelola pandemi COVID-19 di Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sangat besar peranan solidaritas dan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dimotivasi oleh nilai moral, agama, dan norma budaya. Masyarakat dan berbagai komunitas mereka saling mendukung, mendidik, dan meningkatkan kesadaran tentang penyakit dan mendukung kelompok rentan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Keles, Markova, & Fatah (2018) tentang peran jaringan solidaritas etnis dalam menentukan status migran asal Irak untuk mendapatkan akses pekerjaan di Inggris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa solidaritas yang dibentuk antar migran asal Irak di Inggris untuk mendapatkan pekerjaan yaitu tidak didasarkan pada sikap altruisme, melainkan terkait dengan trauma kolektif, ingatan dan pengalaman serta mobilisasi politik anggota kelompok secara langsung yang diwujudkan melalui empati, simpati dan solidaritas dengan mereka yang membutuhkan, dan didukung oleh rasa tanggung jawab.

Merujuk pada beberapa hasil penelitian tersebut di atas, bahwasanya riset mengenai solidaritas sosial telah dikemukakan sebelumnya oleh Emile Durkheim.

Beliau merupakan tokoh sosiolog asal Prancis. Di dalam karyanya yang berjudul The Division of Labor in Society (1893) Durkheim mengamati kehidupan masyarakat yaitu dari masyarakat yang solidaritas mekanik di mana komunitas yang homogen hidup bersama tumbuh menuju solidaritas organis yang semakin heterogen, dan hubungan sosial yang terjalin berdasarkan kebutuhan dasar setiap individu. Pemikiran Durkheim diawali dengan munculnya fenomena sosial bagi

kehidupan manusia. Seperti gejala sosial yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris.

Menurut pandangan Durkheim masyarakat memerlukan solidaritas.

Solidaritas sosial dimaknai rasa persaudaraan atas dasar keyakinan, pekerjaan, seperjuangan, senasib dan kekerabatan (keluarga). Solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosi bersama (Wijaya, dkk, 2018). Solidaritas menggambarkan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Selanjutnya, Durkheim membedakan antara dua tipe utama solidaritas sebagai berikut:

1. Solidaritas sosial mekanik. Di dalam solidaritas mekanik ini merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan bahwasanya solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana yang dinamakan

“segmental”. Di dalam kategori ini terdapat ciri-cirinya yaitu masyarakat ditandai oleh adanya kesadaran kolektif yang masih tinggi, masyarakat yang masih sederhana, tinggal tersebar, dapat menjalankan peran yang diperankan orang lain, pembagian kerja yang rendah, hukuman bersifat represif (memaksa) sehingga memperkuat hubungan di antara mereka. Pembagian kerja yang masih rendah maksudnya apa yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat biasanya dapat dilakukan pula oleh orang lain. Dengan demikian tidak terdapat saling ketergantungan antara kelompok berbeda karena masing-

masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan terpisah satu dengan lain serta masih terikat satu sama lain yang didasarkan pada emosional dan kepercayaan dan komitmen. (Nopianti, 2016).

2. Solidaritas sosial organik. Pada solidaritas ini terdapat pembagian kerja yang tinggi sangat memungkinkan terjadi perbedaan, masing-masing anggotanya tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan orang lain atau kelompok lain.

Di solidaritas organik Dilihat dari segi hukum lebih bersifat restitutif maksudnya dari hukum ini disesuaikan dengan penyimpangan yang terjadi.

Maka hukuman yang diberikan yaitu bersifat memperbaiki dan memberikan kesempatan bagi pelakunya untuk memperbaiki atas apa yang telah dilakukan (Sunarto, 2004).

Dari kalangan muslim, muncullah sosiolog terkenal yaitu “Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, 27 Mei 1332,” (Ritzer, 2004: 8). Karyanya cukup dikenal secara luas yaitu Al-Muqaddimah. Pemikiran Khaldun memiliki persamaan terhadap pemikiran dari sosiolog Barat seperti Emile Durkheim.

Khaldun juga melakukan riset tentang masyarakat Badui, sifat sifat manusia, fenomena-fenomena sosial masyarakat desa, perkotaan dan peradaban umat manusia.

Khaldun memandang masyarakat Badui masyarakat yang tinggal di pedesaan atau pedalaman, mereka hidup di daerah Padang Pasir dan berwatak keras. Mereka hidup dengan cara bertani, menanam sayur, buah-buahan dan juga beternak seperti kambing, sapi, domba (Sujati, 2018). Kehidupan pada masyarakat ini saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat ini

memiliki ikatan solidaritas sosial (asabiyah) yang kuat. Masyarakat kota dimaknai masyarakat yang hidup di perkotaan dengan hidup serba kemewahan. Dalam masyarakat kota ikatan solidaritasnya (asabiyah) lemah. Pemikiran Ibn Khaldun tentang bermasyarakat bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok, saling ketergantungan dan tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan orang lain.

untuk mencapai tujuan yang sama dari setiap individu. Maka betapa pentingnya asabiyah diwujudkan di antara mereka. Dari pemikiran Khaldun mengenai perubahan sosial, tidak hanya terhadap masyarakat tetapi mengenai persoalan politik dan negara.

Menurut Ibn Khaldun pentingnya asabiyah di dalam struktur negara dan politik karena, berdirinya suatu negara berkenaan dengan realitas penduduk (masyarakat) Keadaan sebuah penduduk tersebut dilihat dari faktor psikologis bahwa masyarakat tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat. Selanjutnya bahwa proses pembentukan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat. Apabila pemimpin tidak mampu menaklukkan lawan (musuh) maka dirinya sendiri yang akan kalah dan negara tersebut akan hancur. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dan peran agama juga dapat membentuk memperkuat asabiyah dalam menghadapi suatu permasalahan (Alam, dkk, 2019). Dari fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang solidaritas sosial perantau Ranah Batahan Pasaman Barat dala menjaga harmoni keluarga di kota Medan.

2.4 Harmoni Keluarga

Harmoni berasal dari bahasa Yunani “harmonia” yang artinya terikat secara serasi atau sesuai. Dalam Bahasa Indonesia harmoni diartikan selaras atau serasi, rukun dan damai. Dari segi istilah harmoni adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi berdasarkan kepentingan masyarakat; keluarga, kelompok, komunitas, bangsa dan negara (Faiz, 2019). Syarat-syarat terbentuk harmoni yaitu melalui komunikasi, bersikap ramah, toleransi, dan sikap menghormati terhadap keanekaragaman masyarakat. Mengutip Futaqi (2020) ada beberapa bentuk keharmonisan sosial yaitu:

1. Harmoni terhadap kelompok etnis dan budaya

Dalam kehidupan sosial harus dikembangkan sikap dan perilaku sosiokultural yang mendukung bagi penguatan etnisitas dan nasionalitas. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip keragaman dalam kesatuan menjadi dasar filsafat hidup bangsa. Setiap kelompok etnis, siapa pun dan dari mana pun asalnya, hendaknya diterima apabila individu atau kelompok bertransmigrasi ke suatu daerah tertentu. Walaupun berbeda suku dan budaya adalah saudara sebangsa dan setanah air dan warga negara yang sah dan tentunya mempunyai hak untuk mencari nafkah di berbagai daerah di Tanah Air. Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai tidaklah sulit jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun berbeda suku dan budaya. Misalnya kelompok etnik pendatang hendaknya menghormati tata nilai dan tata budaya masyarakat lokal. Dengan menghormati adat istiadat setempat, kelompok etnis pendatang akan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan kultur dan tradisi masyarakat setempat.

Dengan mengembangkan sikap dan perilaku sosial seperti ini, konflik -konflik

sosial dapat dicegah dan dihindari. Selanjutnya untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai yaitu menjauhkan sifat kecemburuan sosial. Biasanya kelompok etnis pendatang meraih kesuksesan di tanah rantau karena mereka lebih ulet, tekun, dan mempunyai motivasi dan etos kerja dibanding masyarakat lokal.

Kehadiran kelompok etnis pendatang merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Patut disyukuri juga bahwa kelompok etnis pendatang telah berjasa dalam menghidupkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

2. Harmoni terhadap kehidupan beragama

Dalam kehidupan beragama hendaknya selalu hidup rukun dan damai.

Kehidupan beragama di masyarakat sering terjadinya disharmonisasi antara umat berbeda agama. Misalnya konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah perusakan rumah-rumah ibadah. Hal tersebut dilarang keras oleh agama mana pun. Ajaran agama tidak membenarkan penghancuran dan perusakan rumah- rumah ibadah. Begitu juga terhadap anak-anak, orang tua, lansia, para perempuan dan orang-orang yang tidak berdosa secara moral, hukum, dan agama. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk ancaman dan kekerasan. Ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh umat beragama.

Pertama, sikap religius. Maksudnya adalah pengamalan agama dengan baik oleh pemeluknya dan tidak merasa agamanya paling benar sementara agama lain dipandang salah. Sikap ini harus dikembangkan di antara penganut agama. Sebab, kalau tidak akan mengatakan bahwa ajaran agamanya yang paling benar. Dia sendiri akan masuk sorga sementara orang lain masuk neraka. Selanjutnya yaitu untuk menjaga keserasian umat beragama harus mencerminkan keakraban sosial, interaksi sosial yang baik, saling peduli satu sama lain, menjaga nilai-nilai

kesatuan, kebersamaan antarwarga negara dan bersatu antar satu sama lain.

Kedua, Toleransi antar umat beragama juga merupakan sikap saling menghormati atau menghargai di antara penganut agama yang berbeda. Bentuk toleransi misalnya tidak memaksakan kehendak pada suatu agama berbeda dan tidak mengganggu pemeluk agama lain, tidak mencela keyakinan agama yang berbeda dan tidak menganggu pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Ketiga, menanamkan sikap pluralitas dengan keragaman budaya, tradisi, seni, agama, dan suku. Pluralitas harus dikembangkan secara dinamis dan kreatif dalam memperkaya jati diri dan khazanah kebudayaan bangsa. Kesatuan dalam keragaman atau keragaman dalam kesatuan merupakan cita-cita nasional yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Dengan terciptanya cita-cita nasional tersebut harus dilaksanakan dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian.

Untuk menjaga keharmonisan baik itu individu, keluarga dan kelompok, harus memiliki sikap tenggang rasa, toleran, dan inklusif. Konflik -konflik yang terjadi baik itu dari segi individu, keluarga, maupun kelompok seharusnya dicarikan solusinya dan cepat berakhir. Mengutip pendapat Hidayat (2020) perlunya membangun kearifan lokal di dalam masyarakat sebagai cara untuk mencegah terjadinya gesekan sosial. Bentuk kearifan lokal masyarakat di dalamnya terdapat nilai, norma, dan peranan, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus yang berlaku. Kearifan lokal yang berkembang dan hidup dalam masyarakat perlu terus diupayakan dan menjadikan masyarakat yang bijaksana, beradab, dan berkeadaban dalam menghadapi dan

mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di masa depan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini dikemukakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini di antaranya:

1. Syahriani & Noviy (2018) dalam Jurnal berjudul “Solidaritas Sosial Anggota Perkumpulan BSA OWNER MOTORCYCLE Siantar (BOM’S) Di Kota Pematang Siantar” penelitian ini bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan BSA (Birmingham Small Arms), Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan mengunakan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa solidaritas sosial anggota perkumpulan BOM’S di Kota Pematang Siantar termasuk ke dalam tipe solidaritas sosial mekanik.

Solidaritas mekanik yang terbentuk (1). Pembagian kerja yang rendah dan tidak ada adanya saling ketergantungan yang tinggi melainkan sebuah kerjasama antar seluruh anggota. (2). Adanya kesadaran kolektif yang kuat dalam perkumpulan BOM’S melalui pandangan yang sama untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan BSA. (3). Hukum berlaku di perkumpulan BOM’S adalah represif. Dengan hukuman ini lebih menekan dan memaksa agar tetap patuh dan taat. (4). Nilai-nilai dalam perkumpulan BOM’S adalah menanamkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang ditunjukkan melalui sikap saling menghormati, dan kuat rasa kepedulian sosial antar sesama anggota.

2. Risa Nopianti (2016) dalam jurnal yang berjudul “ Leuit Si Jimat: Wujud Solidaritas Sosial Masyarakat Di Kesepuhan Sinarresmi ” penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian untuk melihat hubungan antara solidaritas sosial pada masyarakat Kasepuhan Sinarresmi dalam mengfungsikan leuit si jimat dengan kewenangan dari pimpinan adat (abah).

Penelitian ini menggunakan teori solidaritas sosial, kekuasaan dan kewenangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat di Kasepuhan Sinarresmi memiliki ikatan kesetiakawanan dari persamaan status sosial dan keterikatan sebagai warga Kesepuhan. Wujud nyata solidaritas sosialnya yaitu menjaga kelangsungan tradisi leuit si jimat dan di dukung oleh faktor kekuasaan pemimpin adat yang kuat. Sebagai masyarakat petani tetap mempertahankan tradisi ini karena memiliki nilai sakral, dan dapat menyatukan masyarakat Kasepuhan. Peran kepemimpinan adat di Kasepuhan juga ikut memiliki kepentingan bersama yaitu membantu, menjaga, dan melestarikan budaya.

3. Siti Munifah (2017), dalam jurnal yang berjudul “ Solidaritas Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Waria di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta). Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok waria yang berada di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta merupakan kelompok minoritas. Seiring dengan maraknya konflik di antara mereka kelompok waria ini memiliki persamaan nasib yang sama dan sama-sama ingin diakui keberadaanya maka solidaritas terbentuk para

waria semakin kuat dan solid dikarenakan pertentangan yang terjadi semakin meluas sampai ke internasional. Kelompok waria tersebut tetap terus mempertahankan eksistensinya. Kelompok tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa pihak lain. Bentuk solidaritas yang terbentuk adalah solidaritas mekanik.

4. Zainullah, dkk (2020), dalam jurnal yang berjudul “ Peran Perkumpulan Kemahasiswaan Dalam Menumbuhkan Nilai Solidaritas Sosial Antar Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa program kerja yang menumbuhkan solidaritas di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di antaranya yaitu membangun rasa toleransi, bersikap gotong royong dan tanggung jawab. Dari segi hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menumbuhkan nilai solidaritas sosial yaitu masalah ekonomi, lemahnya partisipasi, egois, dan kurang kedisiplinan.

5. Rahmat Hidayat (2016), dalam skripsi yang berjudul “Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya bahwa di kalangan petani terdapat rasa persatuan yang kokoh, persaudaraan, gotong royong, dan tolong menolong. Faktor pendukungnya yaitu karena ada bubungan kekeluargaan, agama dan profesinya sama.

6. Novi Dwi Indrayani (2019) skripsi yang berjudul “Solidaritas Sosial Komunitas Etnis Batak Toba Di Kota Depok”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam hasil penelitiannya menujukkan bahwa nilai dan norma adat tetap terjalin kuat di kalangan etnis Batak Toba di kota Depok. Karena mereka adalah senasib, sama-sama etnik Batak Toba yang berasal berasal dari Sumatera Utara.

7. Wafiatul Fitriyah (2019) skripsi dengan judul “Solidaritas Sosial Bagi Generasi Millinial (Studi Pada Anggota Perkumpulan Ikatan Mahasiswa Gresik UIN Sunan Ampel Surabaya). Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan sosial sangat kuat di kalangan mahasiswa yang terhimpun dalam Perkumpulan Ikatan Mahasiswa Gresik. Di antara bentuk solidaritas sosialnya yaitu kesadaran kolektif, kebersamaan, kerukunan, kompak, dan tidak bersikap egois terhadap anggota.

8. Michael & Yugih (2020) dalam jurnal yang berjudul “Strategi Public Relation Dalam Membangun Solidaritas (Studi Pada Komunitas Motor Icon. Hasil penelitian ini bahwa komunikasi diperlukan untuk menunjang solidaritas sosail yang tinggi antar anggota. Strategi komunikasi yang dibentuk adalah Publications, event, Community involvement, dan CSR.

Penelitian yang dilakukan ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Titik bedanya yaitu fokus pada jenis-jenis solidaritas sosial yang terdapat pada masyarakat perantau asal Ranah Batahan Pasaman Barat dalam menjaga harmoni keluarga di kota Medan. Studi dikhususkan pada dua perkumpulan sosial (paguyuban) yaitu Pusat Pembangunan Sumber Daya

Manusia Saroha disingkat PPSDM Saroha dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS).

31 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis yang merupakan hasil dari observasi (pengamatan), wawancara, dan studi dokumentasi. Ciri-cirinya seperti yang dijelaskan oleh Burhan Bungin bersifat “empiris, ideal, kritis, dan rasional,”

(Bungin, 2007: 4).

Ideal maksudnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Rasional yaitu logis, pengambilan data sesuai dengan prosedur dan tidak sembarangan. Kritis dimaknai sebagai sikap yang selalu ingin tahu dan tidak hanya sekedar diterima.

Empiris ialah data yang diperoleh sesuai dengan faktanya, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif landasan berpikirnya filsafat positivisme digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data berifat triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitian lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif maksudnya menggambarkan hasil penelitian apa adanya secara jelas berdasarkan fenomena - fenomena sosial yang ditemukan di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di kota Medan, Sumatera Utara. Khususnya di sekretariat Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha),

Jalan Karya Bakti, Nomor 40, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung dan Masjid As-Shalihin Saroha, Jalan Swadaya 2 Nomor 457, Dusun 8 desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan sekretariat Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS), Jalan M.

Idris Gang Berdikari, Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan Masjid Al-Hijrah, Jalan Jermal Tujuh Ujung Dusun 8 desa Lamtoro Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Alasan peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut (1) Merupakan pusat kota yang tidak sulit dijangkau dengan menggunakan kenderaan pribadi dan angkutan umum, (2) Para pengurus kedua perkumpulan tersebut pada umumnya bermukim di kota Medan, (3) Adalah tempat mukim peneliti sehingga tidak mengalami kesulitan mengakses data yang diperlukan, (4) Medan adalah kota metropolitan yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat.

3.3 Unit Analisis dan informan 3.3.1 Unit Analisis

Setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan pembahasan.

Dalam unit analisis pada sebuah penelitian membutuhkan hal-hal yang diperhitungkan menjadi subjek dalam penelitian agar validitas dan realibitas dapat terjaga (Bungin, 2007). Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, komunitas, wilayah, waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Pengurus Perkumpulan Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha), dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) di kota Medan.

3.3.2 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi dalam penelitian (Rosyadi, 2004). Burhan Bungin (2007) menjelaskan ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian, sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah sumber informasi utama, teman berbicara, dialog, diskusi dan bertanya. Di antara para informan tersebut dibagi dua yaitu dari Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha) dan Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS).

A. Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha)

1. Syahrul Nasution, Ketua dari Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia (PPSDM Saroha)

2. Ahlan Nahar Lubis, Sekretaris Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia (PPSDM Saroha)

3. M. Ali Husni Lubis, Bendahara Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia Saroha (PPSDM Saroha)

4. Asmuni (anggota) 5. Subban Lubis, (anggota) 6. Artoti Nasution (anggota)

B. Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS)

1. Reski Matondang, ketua Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS) 2. Alfikri Matondang, sekretaris Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya

(IKBS)

3. Irham Nasution, bendahara Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya (IKBS)

4. M. Yunus Lubis (anggota)

5. Hasanuddin Matondang (anggota) 6. Anwar Lubis (anggota)

7. Pardinan Lubis (anggota)

Keseluruhan informan penelitian tersebut di atas adalah sumber primer atau data pokok dari penelitian. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku- buku, majalah, bulletin dan laporan hasil penelitian yang relevan. Dasar pertimbangan menetapkan para informan kunci itu karena mereka adalah pengurus harian, gabungan dari junior dan senior, mudah diwawancarai dan mengetahui kondisi sosial perkumpulan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data di lapangan.

Melalui tiga cara. Pertama, observasi, maksudnya mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi di dalam penelitian ini bersifat berstruktur dan tidak berstruktur. Maksudnya berstruktur adalah terencana dan menelusuri langsung peran informan penelitian. Sedangkan tidak terstruktur tidak direncanakan secara matang tetapi kapan saja bisa dilakukan. Ketika pengamatan berstruktur dan tidak berstruktur yaitu menggunakan panca indra; mata dan telinga. Alat bantu yang dipakai seperti kamera dan tape recorder. Manfaat dari pengamatan tidak berstruktur ini lebih mudah menggambarkan situasi yang sedang diteliti, dapat merasakan secara langsung dan bertemu dengan informan