SKRIPSI

FORMULASI COOKIESJAGUNG DAN PENDUGAAN UMUR SIMPAN PRODUK DENGAN PENDEKATAN KADAR AIR KRITIS

Oleh : DINA MARISSA

F24052140

2010

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FORMULASI COOKIESJAGUNG DAN PENDUGAAN UMUR SIMPAN PRODUK DENGAN PENDEKATAN KADAR AIR KRITIS

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : DINA MARISSA

F24052140

2010

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Formulasi CookiesJagung dan Pendugaan Umur Simpan Produk dengan Pendekatan Kadar Air Kritis

Nama : Dina Marissa

NRP : F24052140

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

(Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc) (Dr. Ir. Bambang Haryanto, MS) NIP: 19650729.199002.1.002 NIP: 19540317.198010.1.001

Mengetahui: Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Dahrul Syah) NIP: 19650814.199022.1.001

Dina Marissa. F24052140. Formulasi Cookies Jagung dan Pendugaan Umur Simpan Produk dengan Pendekatan Kadar Air Kritis. Di bawah bimbingan

Sugiyono dan Bambang Haryanto. 2010 ABSTRAK

Cookies jagung terbaik diperoleh dari formula rasio tepung jagung terhadap terigu sebesar 80:20 dan telur 18 %, tanpa penambahan air. Cookies

jagung terbaik memiliki kadar air 4.09 %, kadar abu 1.06 %, kadar lemak 19.76 %, kadar protein 6.19 %, kadar karbohidrat 68.91%, kadar serat kasar 1.57 %, kadar total pati 54.31 %, dan nilai energi 487.76 Kal. Produk cookies jagung memiliki rendemen cookies jagung 88.98 %, derajat pengembangan 159.42 %, kerenyahan 2239.39 gf, kekerasan 3054.05 gf, densitas kamba 1.21 g/ml, dan nilai aw 0.41. Nilai warna cookies jagung L sebesar 68.82, a sebesar 10.96, b sebesar 48.13 serta ⁰Hue sebesar 77.20.

Pendugaan umur simpan cookies jagung menggunakan 6 model persamaan. Model persamaan yang paling tepat menggambarkan sorpsi isotermik

cookiesjagung adalah GAB. Persamaan model GAB adalah Me = 0.9042aw/

Dina Marissa. F24052140. Formulation of Corn Cookies and Prediction of the Product Shelf Life Using Critical Moisture Content Approach. Under supervision ofSugiyonoandBambang Haryanto. 2010

ABSTRACT

The best corn cookies resulted from a formula of 80:20 ratio of corn flour to wheat and 18 % of egg, without water addition. The best corn cookies had 4.09 % moisture, 1.06 % ash, 19.76 % fat, 6.19 % protein, 68.91 % carbohydrate, 1.57 % crude fiber, 54.31% total starch, and 487.76 Kal energy value. The product had 88.98 % yield, spread ratio 159.42 %, 2239.39 gf crispiness, 3054.05 gf hardness, 0.19 g/ml bulk density, and 0.41 aw value. The color value of the product was

68.82of L, 10.96 of a, 48.13 of b, and 77.20 of ⁰Hue.

Prediction of the product shelf life used 6 equation models. The equation model that was suitable to describe corn cookies sorption isotherm phenomenon was GAB. The GAB model equation was Me = 0.9042aw/ (1-1.0058aw)

(1+28.2895aw). Calculation results showed that the shelf life of corn cookies was

Dina Marissa. F24052140. Formulasi Cookies Jagung dan Pendugaan Umur Simpan Produk dengan Pendekatan Kadar Air Kritis. Di bawah bimbingan

Sugiyono dan Bambang Haryanto. 2010. RINGKASAN

Pemanfaatan tepung jagung di Indonesia hanya terbatas sebagai pakan dan sangat sedikit yang dimanfaatkan sebagai pangan. Melihat masih minimnya pemanfaatan tepung jagung sebagai bahan baku makanan, maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan cookies dengan bahan baku tepung jagung. Pada umumnya, cookies terbuat dari bahan dasar terigu yang besarnya 15% dari penggunaan terigu nasional. Oleh karena itu, dilakukan substitusi dengan tepung jagung dengan harapan dapat meningkatkan nilai tambah tepung jagung dalam memanfaatkan komoditi lokal sekaligus mengurangi posisi terigu sebagai bahan baku cookies.

Pembuatan tepung jagung menghasilkan rendemen tepung yang lolos ayakan 120 mesh sebesar 31% dari basis jagung pipil. Hasil evaluasi kimia tepung jagung adalah kadar air 7.45%, kadar abu 0.13%, kadar lemak 2.38%, kadar protein 6.67%, kadar karbohidrat 83.37%, kadar serat kasar 0.88%, kadar total pati 59.37%, dan kadar amilosa 27.9%.

Penambahan tepung jagung berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, dan tekstur pada selang kepercayaan 95%. Formula cookies jagung pada formulasi kesatu yang lebih disukai panelis adalah 80:20 dan 60:40. Adonan kalis diperoleh pada formula 90:10 dan 80:20. Oleh karena itu, formula terbaik pada formulasi kesatu adalah 80:20.

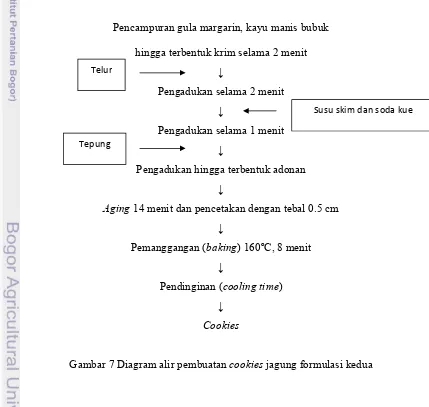

Formulasi kedua menunjukkan bahwa semakin banyak telur yang ditambahkan, semakin menurun kesukaan panelis terhadap warna, rasa, dan tekstur (sandiness). Penambahan telur berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, dan tekstur (sandiness) cookies jagung pada selang kepercayaan 95%. Semakin banyak telur yang ditambahkan maka cookies yang dihasilkan semakin tidak disukai. Formula yang lebih disukai panelis adalah cookies jagung dengan 18 % telur. Adonan kalis diperoleh dari formula 18% telur. Oleh karena itu, formula terpilih formulasi kedua adalah formula 18% telur.

Perlakuan yang diberikan pada formulasi ketiga cookies jagung adalah tanpa penambahan air, penambahan 2.5%, 5%, 7.5% atau 10% air. Hasil yang diperoleh pada formulasi ketiga adalah semakin banyak air yang ditambahkan maka adonan dan produk akan semakin lembek. Penambahan air berpengaruh nyata terhadap warna dan rasa cookiesjagung, tetapi berpengaruh nyata terhadap tekstur (sandiness). Formula yang lebih disukai panelis adalah formula penambahan air 0%. Adonan kalis diperoleh dari formula 0%, 2.5%, dan 5% air. Oleh karena itu, cookies jagung terpillih pada tahap formulasi ketiga adalah formula 0% air. Dapat disimpulkan produk cookies jagung terpilih dari tahapan formulasi adalah cookies jagung yang dibuat dari perbandingan tepung jagung terhadap terigu sebesar 80:20 dan telur 18 %, tanpa penambahan air.

derajat pengembangan 159.42%, kerenyahan 2239.39 gf, kekerasan 3054.05 gf, densitas kamba 1.21 g/ml, dan nilai aw 0.41. Nilai analisis warna cookiesjagung

adalah L (68.82), a (10.96), b (48.13) serta ⁰Hue sebesar 77.20.

Cookiesjagung terpilih diuji umur simpannya dengan pendekatan kadar air kritis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kadar air kesetimbangan cookies

jagung sebesar 0.2115 g H2O/g solid. Kadar air kritis produk adalah 0.0674 g

H2O/g solid dengan nilai kerenyahan pada saat kadar air kritis adalah 709.62 gf.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1987. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Toho Situmorang dan Ibu Rince Samosir.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Among Siwi Yogyakarta pada tahun 1992 dan lulus pada tahun 1993. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Jatisampurna I Bekasi pada tahun 1993 dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun 1999, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 230 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Umum Negeri 99 Jakarta dan lulus pada tahun 2005. Penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 melalui jalur Undangan Seleksi Mahasiswa IPB (USMI). Penulis diterima menjadi mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tritunggal atas kasih setia, berkat, dan penyertaan-Nya yang senantiasa hadir dalam hidup penulis, terutama selama proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi tidak lepas dari kerjasama, doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1) Orang tuaku tercinta, Bapak Toho Situmorang dan Ibu Rince Samosir atas doa, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan arahan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Karya tulis ini adalah persembahan dan wujud terima kasih kepada Bapak dan Mama.

2) Dr. Ir. Sugiyono, M.App. Sc, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan masukan, arahan, dan dorongan kepada penulis. 3) Dr. Ir. Bambang Haryanto, MS dan Aton Yulianto selaku pembimbing

proyek dan pemberi dana penelitian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

4) Dr. Ir. Yadi Haryadi, M. Sc, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

5) Seluruh dosen dan staf pengajar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan yang telah memberikan pengetahuan, didikan, dan arahan selama penulis melakukan perkuliahan.

6) Adik yang aku sayangi, Apryogi Hardoko atas doa, masukan dan dukungan yang diberikan.

7) Ivan Stenley Siregar, atas doa, dukungan dan bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis.

8) Ani, sebagai teman sekamar, Echa, Nana, Mega, serta anak-anak kosan Perwira 44 lainnya atas kebersamaan, kegembiraan, perhatian selama ini. Bersyukur untuk setiap momentyang telah dilewati bersama.

10) Kepada Komisi Pelayanan Khusus PMK IPB angkatan 41, 43, 44, 45, atas kekeluargaan yang terbina dan kasih yang diberikan kepada penulis.

11) Esther dan Chacha sebagai teman satu PS dan sekerja dalam proyek, atas kerjasama, kebersamaan, dan motivasi yang diberikan.

12) Ibu Rubiah, Bu Antin, Pak Wahid, Pak Rojak, Pak Yahya, dan seluruh teknisi lainnya atas bantuan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13) Harist, Tuti, Siyam, Marcel atas masukan yang diberikan selama ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kepada teman-teman seperjuangan selama penelitian yaitu Belinda, Arya, Ola, Adi Leo, Galih I, Haris, atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan selama penelitian. SEMANGAT!!

14) Seluruh mahasiswa ITP 42 khususnya Dewi, Rika, Tjan, Kenci, Difa, Yusi, Gia, Riza atas kebersamaan dan pengalaman berharga sehingga penulis termotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

15) Civitas Akademika PMK IPB atas kesempatan untuk berbagi dan bertumbuh bersama dalam pelayanan di kampus. Tuhan berkati!

16) Seluruh pihak yang telah mendukung dan berdoa bagi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih sebesar-besarnya, tanpa kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan. Semoga informasi pada skripsi ini dapat digunakan oleh pihak lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih

Bogor, Februari 2010

DAFTAR ISI

A. Jagung dan Tepung Jagung ... 4

1. Jagung... 4

2. Tepung jagung ... 7

B. Cookies... 9

1. Definisi cookies... 9

2. Persyaratan mutu cookies ... 11

C. Bahan Penyusun Cookies... 13

1. Bahan utama ... 13

2. Bahan tambahan... 17

D. Pembuatan Cookies ... 18

E. CookiesNonterigu ... 19

F. Tekstur Cookiesdan Penurunan Mutu Cookies ... 24

G. Umur Simpan ... 25

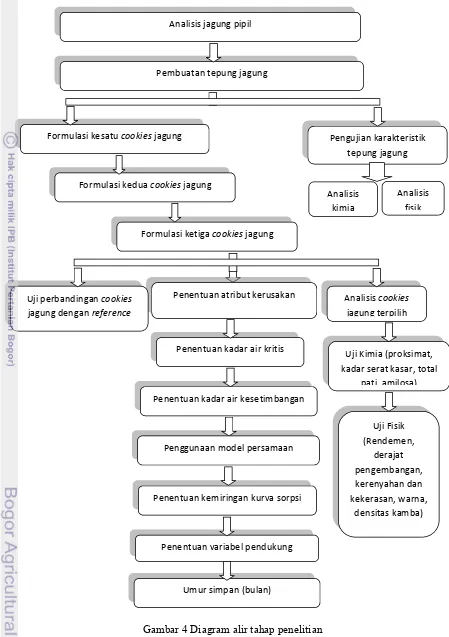

1. Tahap persiapan penelitian ... 32

1.1 Analisis jagung pipil ... 32

1.2 tepung jagung ... 32

1.3 Analisis tepung jagung ... 33

2. Formulasi CookiesJagung... 33

2.1 Formulasi kesatu cookiesjagung ... 34

2.2 Formulasi kedua cookiesjagung ... 36

2.3 Formulasi ketiga cookiesjagung ... 38

3. Analisis produk cookies jagung terpilih ... 39

4. Pendugaan umur simpan ... 39

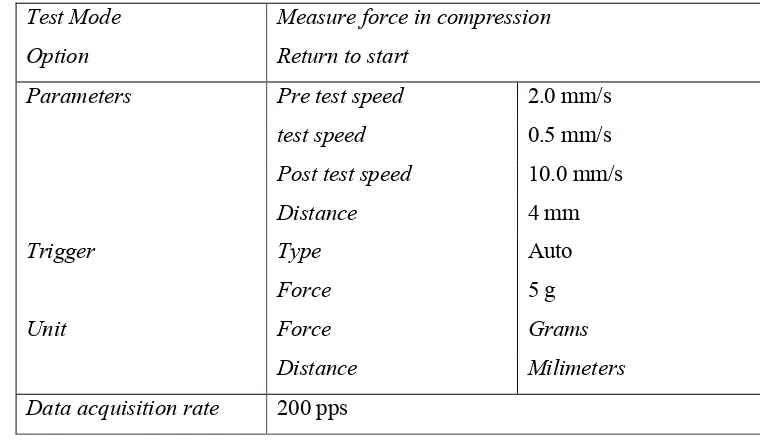

2. Analisis fisik ... 46

3. Uji organoleptik ... 52

4. Pendugaan umur simpan ... 53

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 58

A. Tahap Persiapan Penelitian ... 58

1. Analisis jagung pipil ... 58

2. Pembuatan tepung jagung ... 58

3. Analisis tepung jagung ... 62

3.1 Analisis kimia ... 63

3.2 Analisis fisik ... 67

B. Tahap Penelitian Utama ... 72

1. Formulasi cookies jagung ... 72

1.1 Formulasi kesatu cookiesjagung ... 73

1.2 Formulasi kedua cookiesjagung ... 78

1.3 Formulasi ketiga cookiesjagung ... 84

1.4 Perbandingan cookiesjagung dengan produk reference 89 2. Analisis cookiesjagung... 91

2.1 Analisis kimia cookiesjagung... 91

2.2 Analisis fisik cookiesjagung... 96

3. Penentuan umur simpan dengan pendekatan kadar air kritis 102 3.1 Karakteristik awal cookies ... 102

3.2 Kadar air kritis cookies ... 104

3.3 Kadar air kesetimbangan ... 109

3.4 Model sorpsi isotermik dan uji ketepatan model ... 111

3.5 Nilai kemiringan (b) kurva isotermik ... 117

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Kandungan gizi beberapa macam produk jagung... 6

Tabel 2 Komposisi kimia bagian-bagian biji jagung... 6

Tabel 3 Syarat mutu tepung jagung (SNI 01-3727-1995) ... 8

Tabel 4 Formula cookies rotary-mold, cutting machine, dan wire cut.... 10

Tabel 5 Klasifikasi biskuit ... 11

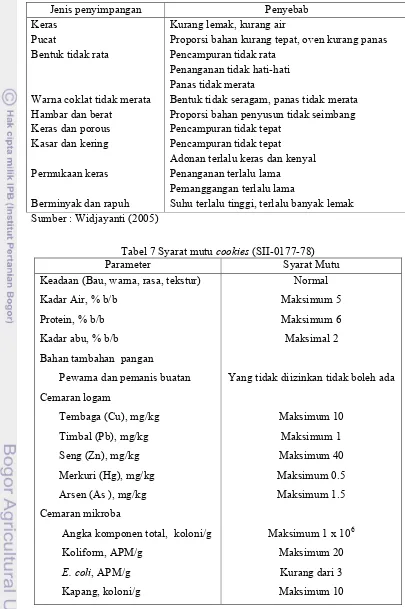

Tabel 6 Penyimpanan produk akhir biskuit dan penyebabnya... 12

Tabel 7 Syarat mutu cookies(SII-0177-78) ... 12

Tabel 8 Karakteristik terigu merek Kunci Biru ... 14

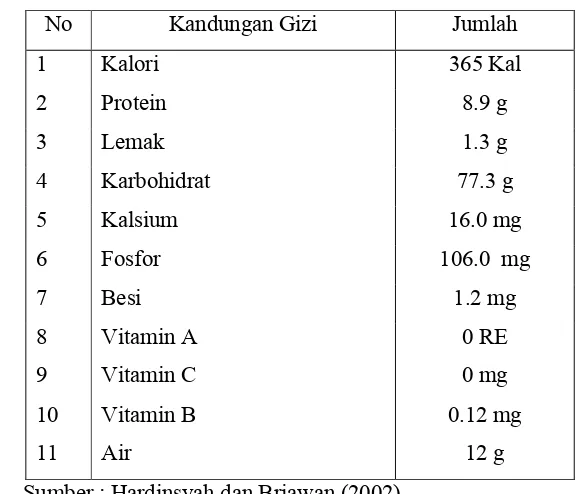

Tabel 9 Komposisi gizi terigu per 100 gram... 14

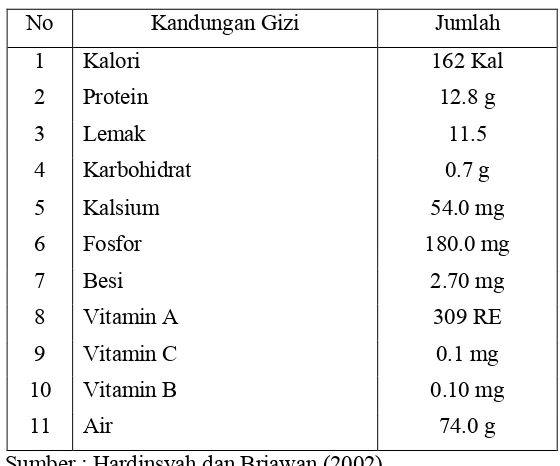

Tabel 10 Komposisi gizi telur per 100 gram... 16

Tabel 11 Perbandingan tepung jagung dan terigu dalam formulasi kesatu cookies... 34

Tabel 12 Bahan-bahan pembuatan cookiesper 100 g tepung... 34

Tabel 13 Formulasi kedua cookies jagung... 37

Tabel 14 Formulasi ketiga cookies jagung ... 38

Tabel 15 Faktor konversi nitrogen menjadi protein beberapa bahan pangan ... 42

Tabel 16 Penentuan glukosa, fruktosa, dan gula invert dalam suatu bahan dengan metode Luff Schoorl ... 46

Tabel 17 Deskripsi warna berdasarkan ºHue ... 49

Tabel 18 Pengaturan texture analyzerpada pengukuran cookies jagung ... 51

Tabel 19 RH larutan garam jenuh yang digunakan pada suhu 30ºC 55 Tabel 20 Komposisi kimia proksimat jagung pipil ... 58

Tabel 21 Rendemen pemipilan jagung pipil dari jagung tongkol . 59 Tabel 22 Data hasil analisis kimia tepung jagung ... 63

Tabel 23 Sifat amilografi tepung jagung ... 70

Tabel 26 Karakteristik adonan pada beberapa tingkat substitusi

tepung ... 74 Tabel 27 Formulasi kedua cookies jagung... 79 Tabel 28 Karakteristik adonan cookiesjagung formulasi kedua.... 81 Tabel 29 Formulasi ketiga cookiesjagung... 84 Tabel 30 Karakteristik adonan cookiesjagung formulasi ketiga .. 85 Tabel 31 Hasil analisis cookies reference... 90 Tabel 32 Hasil analisis kimia cookiesjagung per 100 g cookies .. 92 Tabel 33 Komposisi zat gizi cookiesjagung per takaran saji

(12 keping = ± 102 gram)... 96 Tabel 34 Hasil analisis fisik cookiesjagung ... 97 Tabel 35 Skor kesukaan dan kadar air cookiesjagung pada

berbagai kondisi penyimpanan ... 105 Tabel 36 Data hasil pengukuran kerenyahan selama 12 jam

penyimpanan ... 107 Tabel 37 Kadar air kesetimbangan (me) cookiesjagung dan waktu

tercapainya pada berbagai RH penyimpanan ... 110 Tabel 38 Persamaan kurva sorpsi isotermik cookies jagung ... 112 Tabel 39 Kadar air kesetimbangan cookiesjagung dari model- ....

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Komponen jagung ... 4

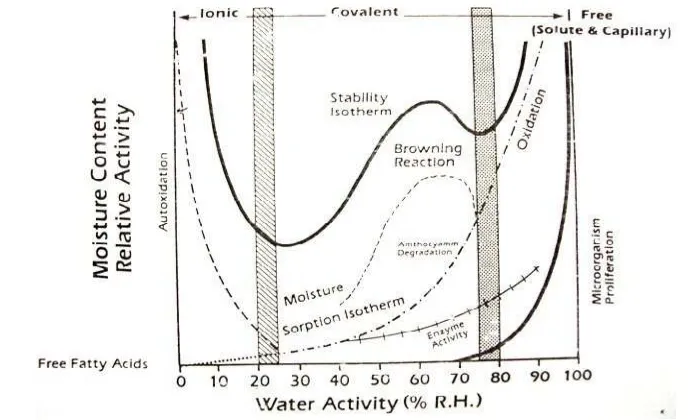

Gambar 2 Diagram stabilitas awmenunjukkan hubungan antara aw dan reaksi deteorisasi dalam bahan pangan (Rockland dan Beuchat 1987) ... 26

Gambar 3 Grafik kenaikan kadar air menuju ke kadar air kesetimbangan selama penyimpanan pada berbagai kondisi RH (Kusnandar, 2006) ... 28

Gambar 4 Diagram alir tahap penelitian ... 31

Gambar 5 Diagram alir pembuatan tepung jagung ... 32

Gambar 6 Diagram alir pembuatan cookiesjagung formulasi kesatu 35 Gambar 7 Diagram alir pembuatan cookiesjagung formulasi kedua 37 Gambar 8 Diagram alir pembuatan cookiesjagung formulasi ketiga 38 Gambar 9 Texture analyzer XT2i (atas) dan probe tekstur cookies... (bawah) ... 50

Gambar 10 Aw-meter ... 52

Gambar 11 Gambar 9 Jagung (kiri) dan tepung jagung (kanan) ... 59

Gambar 12 Discmill tanpa saringan (kiri) dan beras jagung ... 60

Gambar 13 Alat pengayak tepung ... 61

Gambar 14 Kurva hasil amilografi tepung jagung ... 71

Gambar 15 Diagram warna Lab metode Hunter ... 72

Gambar 16 Penampakan adonan formulasi kesatu ... 75

Gambar 17 Hasil penilaian uji organoleptik formulasi kesatu cookies jagung ... 76

Gambar 18 Penampakan cookies jagung formulasi kedua hasil pencetakan ... 81

Gambar 19 Hasil penilaian uji organoleptik formulasi kedua ... 82

Gambar 20 Cookies jagung hasil formulasi kedua ... 84

Gambar 21 Penampakan adonan formulasi ketiga cookies jagung ... 86

Gambar 23 Penampakan cookies reference(kiri) dan cookies jagung (kanan) ... 89 Gambar 24 Hasil uji organoleptik cookies jagung dan produk

reference ... 91 Gambar 25 Penampakan cookiesjagung sebelum (kiri) dan sesudah

(kanan) pemanggangan ... 98 Gambar 26 Hasil kuisioner parameter kritis kerusakan produk cookies 103 Gambar 27 Kurva hubungan kadar air dan skor kesukaan pada

berbagai kondisi penyimpanan ... 106 Gambar 28 Persentase kerenyahan cookiesjagung selama 12 jam

penyimpanan... 107 Gambar 29 Hubungan kerenyahan (gf) dengan kadar air selama 12

jam penyimpanan ... 108 Gambar 30 Kurva sorpsi isotermik hasil percobaan cookies jagung .. 111 Gambar 31 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model Halsey ... 113 Gambar 32 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model

Chen-Clayton ... 114 Gambar 33 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model Henderson 114 Gambar 34 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model Caurie ... 115 Gambar 35 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model Oswin ... 115 Gambar 36 Kurva sorpsi isotermik cookiesjagung model GAB... 116 Gambar 37 Penentuan kemiringan kurva sorpsi isotermikcookies

berdasarkan model GAB ... 118 Gambar 38 Kurva pergerakan kadar air cookiesdari kadar air

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Form uji organoeleptik formulasi kesatu... 136

Lampiran 2 Form uji organoleptik formulasi kedua dan ketiga ... 137

Lampiran 3 Form uji organoleptik cookiesjagung dan produk reference ... 138

Lampiran 4 Form uji atribut utama kerusakan cookiesjagung ... 139

Lampiran 5 Form uji organoleptik penyimpanancookiesjagung ... 140

Lampiran 6 Neraca massa pembuatan tepung jagung ... 141

Lampiran 7 Hasil pembuatan tepung jagung ... 142

Lampiran 8 Data statistik hasil uji organoleptik formulasi kesatu cookiesjagung ... 143

Lampiran 9 Lanjutan data statistik hasil uji organoleptik formulasi kesatucookiesjagung ... 144

Lampiran 10 Data statistik hasil uji organoleptik formulasi kedua cookiesjagung ... 145

Lampiran 11 Lanjutan data statistik hasil uji organoleptik formulasi keduacookiesjagung ... 146

Lampiran 12 Data statistik hasil uji organoleptik formulasi ketiga cookiesjagung ... 147

Lampiran 13 Lanjutan data statistik hasil uji organoleptik formulasi ketiga cookiesjagung ... 148

Lampiran 14 Hasil uji T cookiesjagung dengan produk reference... 149

Lampiran 15 Karakteristik kimia cookiesjagung ... 150

Lampiran 16 Karakteristik fisik cookiesjagung ... 151

Lampiran 17 Hasil uji organoleptik kadar air kritis ... 152

Lampiran 18 Data kadar air cookiesjagung selama 12 jam penyimpanan ... 153

Lampiran 21 Lanjutan modifikasi sederhana persamaan-persamaan .... sorpsi isotermik... 156 Lampiran 22 Lanjutan modifikasi sederhana persamaan-persamaan ....

sorpsi isotermik... 157 Lampiran 23 Contoh perhitungan penentuan konstanta model ...

persamaan sorpsi isotermik ... 158 Lampiran 24 Lanjutan contoh perhitungan penentuan konstanta model

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk ditanami berbagai komoditas pertanian seperti jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman serelia penting dan merupakan komoditas pangan yang memiliki produksi yang cukup tinggi yaitu dengan urutan produksi ketiga di dunia setelah beras dan gandum. Jagung dianggap sebagai bahan pangan kedua setelah beras di Indonesia (Adisarwanto dan Widyastuti 2003), walaupun dalam hal produksinya menduduki tempat ketiga setelah beras dan ubi kayu.

Produksi jagung mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini. BPS (2009) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan produksi jagung sebesar 19.36% pada tahun 2008 (15.86 juta ton) dibandingkan tahun 2007. Kenaikan produksi jagung nasional tahun 2009 (17.04 juta ton) sebesar 7.44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produktivitas yang tinggi, umur tanam pendek, serta harganya yang relatif murah membuat jagung sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Namun, pemanfaatan jagung di Indonesia hanya terbatas sebagai pakan dan sangat sedikit yang dimanfaatkan sebagai pangan. Pemanfaatan yang terbatas ini menyebabkan nilai tambah jagung pun sulit meningkat.

Pengolahan yang dapat dilakukan terhadap jagung adalah mengubah jagung menjadi tepung. Peranan tepung jagung dalam pembuatan produk pangan dapat memberikan nilai tambah serta memiliki nilai ekonomis yang lebih baik. Selain itu, penggunaan tepung jagung dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi terigu di masyarakat.

Saat ini impor biji gandum Indonesia mencapai 5 juta ton/tahun. Impor inilah yang menyebabkan mahalnya harga tepung terigu di dalam negeri dan sangat berfluktuatif mengikuti harga di pasar internasional (Purna et al, 2010). Saat ini, harga terigu mengalami kenaikan akibat naiknya harga gandum di pasaran dunia. Harga eceran terigu pada pertengahan Desember 2009 adalah Rp 7.657/kg, sedangkan harga tepung jagung jauh lebih rendah yaitu Rp 5000/kg (Purna et al.2010; Suyono 2010).

Melihat masih minimnya pemanfaatan jagung sebagai bahan baku makanan, maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan cookies dengan bahan baku tepung jagung. Cookies merupakan makanan yang cukup populer sebagai alternatif makanan selingan dan tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dan disukai oleh hampir semua tingkat umur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk baru berkualitas yang berasal dari tepung jagung yang dapat diterima masyarakat pada umumnya serta dapat merupakan inovasi bagi industri pangan dalam pemanfaatan komoditas lokal yang tersedia.

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian tentang pengembangan produk biskuit berbasis tepung jagung oleh Lopulalan (2008). Dalam penelitian tersebut, biskuit jagung yang dihasilkan dibuat dari perbandingan tepung jagung dan terigu sebesar 80:20. Biskuit yang dihasilkan mempunyai tekstur renyah tetapi terasa berpasir. Pengembangan produk cookies dari berbagai jenis tepung telah banyak diteliti misalnya tepung ubi jalar (Rianti 2008), tepung iles-iles (Lasmini 2002), tepung hotong (Pratiwi 2008), dan pati garut (Gustiar 2009).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan formulasi cookies jagung sehingga dihasilkan produk yang dapat diterima konsumen secara organoleptik dan melakukan pendugaan umur simpan cookiesjagung dengan pendekatan kadar air kritis.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk cookies

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jagung dan Tepung Jagung

1. Jagung

Jagung (Zea maysL.) merupakan tanaman berumah satu (monoecioes) dan termasuk famili rumput-rumputan. Tanaman jagung diklasifikasikan dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, klas Monocotyledonae, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, dan spesies

Zea mays L. (Rukmana 2005). Jagung tumbuh baik di daerah beriklim sedang yang panas, daerah beriklim sub tropik basah, namun dapat pula tumbuh baik di daerah tropis.

Komposisi jagung lengkap terdiri dari kelobot, tongkol jagung, biji jagung, dan rambut. Kelobot merupakan kelopak atau daun buah yang berguna sebagai pembungkus dan pelindung biji jagung. Komposisi biji jagung dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1Komponen jagung (Geochembio 2009)

Biji jagung melekat pada tongkol jagung dan berbentuk bulat atau gigi kuda tergantung varietasnya. Warna biji jagung bervariasi dari putih, kuning, merah, dan ungu sampai hampir hitam. Berdasarkan pembagian fungsi, jagung putih lebih banyak digunakan di dalam industri pangan, sedangkan jagung kuning banyak dipakai untuk industri pakan (Sayekti 1999 diacu dalam Lopulalan 2008). Rambut merupakan tangkai putik yang sangat panjang yang keluar dari ujung kelobot melalui sela-sela biji.

Anatomi biji jagung terdiri dari kulit perikarp (5.3%), endosperm (82.9%), lembaga (11.1%), dan tudung pangkal biji (0.8%) (Watson 2003 yang diacu dalam Lopulalan 2008). Bagian terbesar dari biji jagung yaitu endosperm. Endosperm jagung terdiri dari dua bagian yaitu endosperm keras (horny) dan endosperm lunak (floury). Lapisan keras memiliki 1,5% sampai 2,0% kandungan protein lebih besar dibandingkan lapisan lunak dan tidak rusak selama pengeringan. Bagian endosperm lunak mengandung pati yang lebih banyak. Jagung yang normal mengandung 11,5 % lembaga dari berat biji jagung. Bagian terkecil pada biji jagung adalah tip cap atau tudung pangkal. Tudung pangkal biji dapat tetap ada atau terlepas dari biji selama proses pemipilan jagung.

Tabel 1 Kandungan gizi beberapa macam produk jagung

Kandungan gizi Banyaknya kandungan gizi dalam:

JSK JKPB JGK MZ TJK

Kalori (kal) 140 307.00 371.00 343.00 335.00

Protein (g) 4.70 7.90 8.70 0.30 9.20

Lemak (g) 1.30 3.40 4.50 0.00 3.90

Karbohidrat (g) 33.10 63.60 72.40 85.00 73.70

Kalsium (mg) 6.00 9.00 9.00 20.00 10.00

Fosfor (mg) 118.00 148.00 380.00 30.00 256.00

Zat besi (mg) 0.70 2.10 4.60 1.50 2.40

Vitamin A (SI) 435.00 440.00 350.00 0.00 510.00

Vitamin B1 (mg) 0.24 0.33 0.27 0.00 0.38

Vitamin C (mg) 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Air (g) 60.00 24.00 13.10 14.00 12.00

Bagian yang dapat dimakan (%) 90.00 90.00 100.00 100.00 100.00 Keterangan: JSK (Jagung segar kuning), JKPB (Jagung kuning pipilan baru), JGK (Jagung giling

kuning), MZ (Maizena), TJK (Tepung jagung kuning)

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Rukmana (2005)

Tabel 2 Komposisi kimia bagian-bagian biji jagung

Sumber: Watson (2003)

Lemak jagung sebagian besar terdapat pada lembaganya yaitu sebesar 85%. Jagung yang mengandung lemak yang tinggi cenderung mempunyai ukuran lembaga yang lebih besar dengan endosperm yang berukuran lebih kecil. Kandungan lipid terutama adalah triasilgliserols (TAGs), yaitu sekitar 95%. Selain itu, biji jagung juga mengandung fosfolipida, glikolipida, hidrokarbon, fitosterol (sterol dan stanol), asam lemak bebas, dan waxes yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan TAGs. Asam lemak penyusun minyak jagung terdiri atas asam lemak tak jenuh seperti linoleat (59%) dan oleat (25%) serta lemak jenuh yang berupa palmitat (12%) dan stearat (2%).

Vitamin yang tedapat pada biji jagung adalah vitamin larut air yaitu niasin, asam pantotenat, riboflavin, dan thiamin. Jagung mengandung niasin tetapi sekitar 50-80% berada dalam bentuk ikatan niacytin, sehingga jagung masih dikatakan kekurangan niasin. Serealia umumnya miskin vitamin B yang larut dalam air.

Kandungan mineral yang terkandung dalam jagung terutama dalam bagian lembaga yaitu hampir sebesar 75% dari total mineral. Jenis mineral tersebut adalah kalsium, fosfor, kalium, magnesium, besi, natrium, dan sulfur. Jagung kaya akan fosfor dan kalium, tetapi miskin kandungan kalsium (Berger 1962 diacu dalam Lopulalan 2008). Komposisi kimia jagung bervariasi tergantung pada jenis varietas, cara tanam, iklim dan tingkat kematangan (Rukmana 2005).

Rukmana (2005) membagi jagung menjadi tujuh kelompok varietas berdasarkan bentuk dan kandungan pati dalam biji (endosperm) yaitu jagung gigi kuda atau dent corn (Zea mays indentata), jagung mutiara atau flint corn (Zea mays indurata), jagung manis atau sweet corn (Zea mays saccharata), jagung berondong atau pop corn (Zea mays everta), jagung tepung atau flour corn(Zea mays amylacea), jagung polong atau pod corn (Zea mays tunicata), dan jagung pulut atau waxy corn(Zea mays ceratina).

2. Tepung jagung

Penggilingan biji jagung ke dalam bentuk tepung merupakan suatu proses memisahkan endosperm, kulit, lembaga dan tip cap.

Tabel 3 Syarat mutu tepung jagung (SNI 01-3727-1995)

Kriteria Uji Satuan Persyaratan

Jenis pati selain pati jagung - Tidak boleh ada

Kehalusan

Derajat asam ml N NaOH/100 g Maks. 4.0

Endosperm merupakan bagian biji jagung yang digiling menjadi tepung dan memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. Kulit memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga kulit harus dipisahkan dari endosperm karena dapat membuat tepung bertekstur kasar, sedangkan lembaga merupakan bagian biji jagung yang paling tinggi kandungan lemaknya sehingga harus dipisahkan karena lemak yang terkandung di dalam lembaga dapat membuat tepung tengik. Tip capmerupakan tempat melekatnya biji jagung pada tongkol jagung. Tip cap juga merupakan bagian yang harus dipisahkan karena dapat membuat tepung menjadi kasar. Apabila pemisahan tip cap tidak sempurna maka akan terdapat butir-butir hitam pada tepung.

Proses pembuatan tepung jagung dilakukan secara dry milling. Produk yang dihasilkan dari penggilingan kering biji jagung adalah grits, meal dan flour

(tepung). Tahapan pertama yang dilakukan adalah pembersihan biji jagung. Kemudian, jagung digiling dengan menggunakan hammer mill. Tahap selanjutnya dilakukan pengeringan jika diperlukan. Pembuatan tepung jagung tersebut menggunakan ayakan yang berukuran 120 mesh, sehingga tepung yang dihasilkan seragam. Pada pengolahan secara dry milling semua bagian biji jagung tergiling sehingga tidak ada pemisahan komponen biji jagung.

B. Cookies

1. Definisi cookies

Cookies merupakan kue kering manis yang kecil-kecil. Cookiesmemiliki kadar air 1-5% dan memiliki kadar lemak serta gula yang tinggi (Pareyt et al.

2009). Cookies merupakan salah satu jenis biskuit. Semua jenis cookies terbuat dari tepung lemah dengan kandungan protein rendah. Cookies dalam industri pangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan adonan dan jenis oven yang digunakan (Lallemand 2000). Ketiga jenis cookies tersebut adalah

rotary-mold, cutting machine,dan wire-cut.

airnya rendah. Cookies cutting-machine dibuat dari adonan yang mengandung gula dan lemak yang rendah. Cookiesjenis ini mengandung kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan cookies rotary-mold. Oleh karena itu, sebagian gluten mengembang selama pencampuran yang mengikat dan menyatukan adonan selama pencetakan sehingga cookiesdapat dipotong.

Cookies wire-cut dibuat secara extruding dari adonan lunak yang mengandung gula, lemak, dan telur yang tinggi. Adonan keluar dari sebuah mulut dan dipotong dengan bentuk tertentu oleh kawat (wire). Cookies wire-cut

mengalami pengembangan selama pemanggangan. Jika kadar gula dan air ditambahkan maka adonan akan lebih liat sehingga akan mengembang sebelum dan sesudah pemanggangan (Lallemand 2002). Formula cookies rotary-mold, cutting machine, dan wire cutdapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Formula cookies rotary-mold, cutting machine, dan wire cut

Bahan Rotary-mold Cutting machine Wire cut

Tepung 100% 100% 100%

Gula 20-50% 25% 30-75% (bervariasi)

Lemak 25-40% 25% 30-60% (bervariasi)

Air 10% (bervariasi) 10-20% (bervariasi) 10-20% (bervariasi) Pengembang 5% (bervariasi) 5% (bervariasi) 5% (bervariasi)

Garam 1.5% 1.5% 1.5%

Telur 0-5% (bervariasi) 0-5% (bervariasi) 7.5-10%

Flavour (bervariasi) (bervariasi) (bervariasi)

Susu bubuk 0-2% (bervariasi) 0-2% 0-2% (bervariasi)

Sumber: Lallemand (2002)

Cookies merupakan salah satu jenis biskuit. Menurut Standar Nasional Indonesia (1992), biskuit diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu biskuit keras (hard biscuit), crackers, wafer, dan cookies. Biskuit keras adalah jenis biskuit manis yang terbuat dari adonan keras, berbentuk pipih, jika dipatahkan penampang potongnya bertekstur padat. Crackers komposisinya serupa dengan

crackers tidak berasa asin. Crackers dibuat melalui proses fermentasi atau pemeraman, berbentuk pipih, renyah, dan bila dipatahkan penampang potongnya berlapis-lapis. Wafer adalah cookies yang terdiri dari lapisan tipis berisi (filling). Wafer adalah jenis biskuit yang berpori-pori kasar, renyah, dan bila dipatahkan penampang potongannya berongga-rongga. Cookies terbuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, bersifat renyah, dan bila dipatahkan penampang potongan bertekstur kurang padat. Manley (2001) membuat parameter pengklasifikasian biskuit yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi biskuit

Parameter Dasar klasifikasi

Penamaan Tekstur dan kekerasan seperti biscuit,

crackers, cookies

Metode pembuatan adonan Fermentasi, pengembangan, pelapisan, pemotongan, pencetakan, ekstruksi, dll

Formula Penambahan gula dan lemak

Sumber : Manley (2001)

2. Persyaratan mutu cookies

Agar cookies dapat diterima oleh masyarakat, mutu cookies harus diperhatikan. Mutu cookies yang dihasilkan dipengaruhi oleh komposisi yang digunakan dan proses pembuatannya. Komposisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan penyimpangan pada produk cookies yang dihasilkan. Proses pembuatan yang tidak baik seperti pencampuran yang tidak merata atau pemanggangan yang yang terlalu cepat dapat menyebabkan cookies yang tidak baik. Penyimpangan yang dapat terjadi pada cookies seperti halnya pada biskuit dapat dilihat pada Tabel 6. Mutu cookies jagung mengacu kepada persyaratan

Tabel 6 Penyimpanan produk akhir biskuit dan penyebabnya

Jenis penyimpangan Penyebab

Keras Kurang lemak, kurang air

Pucat Proporsi bahan kurang tepat, oven kurang panas

Bentuk tidak rata Pencampuran tidak rata Penanganan tidak hati-hati Panas tidak merata

Warna coklat tidak merata Bentuk tidak seragam, panas tidak merata Hambar dan berat Proporsi bahan penyusun tidak seimbang Keras dan porous Pencampuran tidak tepat

Kasar dan kering Pencampuran tidak tepat

Adonan terlalu keras dan kenyal Permukaan keras Penanganan terlalu lama

Pemanggangan terlalu lama

Berminyak dan rapuh Suhu terlalu tinggi, terlalu banyak lemak Sumber : Widjayanti (2005)

Tabel 7 Syarat mutu cookies(SII-0177-78)

Parameter Syarat Mutu

C. Bahan Penyusun Cookies

Dalam pembuatan cookiesdiperlukan bahan-bahan yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu bahan pengikat dan bahan pelembut. Bahan pengikat adalah tepung, air, padatan susu, telur dan putih telur. Bahan pelembut adalah gula, lemak, baking powder, dan kuning telur. Selain itu, bahan-bahan penyusun

cookies juga dapat dibagi menjadi bahan utama dan bahan tambahan. Di dalam pembuatan cookies, terigu, telur, gula dan lemak merupakan bahan utama (Ashwini et al. 2009)

1. Bahan utama 1.1 Terigu

Tepung adalah struktur pokok dari semua jenis biskuit (Hadinezhad dan Butler 2009) yang dapat mengikat bahan baku lain pada cookies. Salah satu contohnya adalah terigu. Terigu memiliki keistimewaan yaitu mengandung sejenis protein yang tidak larut di dalam air yang disebut gluten, yang bersifat kenyal dan elastis. Pada adonan roti, gluten berfungsi untuk menahan adonan pada saat dikembangkan sehingga bentuknya kokoh dan tidak mengecil kembali (Anonima2008).

Pada umumnya, semakin tinggi kadar protein maka kadar gluten yang dikandung suatu terigu juga semakin besar. Berdasarkan kadar proteinnya, terigu dibedakan menjadi dua bagian yaitu terigu kuat dan terigu lemah. Terigu kuat adalah tepung yang mengandung protein 12-13% sehingga mampu menyerap air dalam jumlah besar, memiliki elastisitas yang baik untuk menghasilkan roti dengan remah yang halus, tekstur yang lembut, dan volume yang besar.

Tabel 8 Karakteristik terigu merek Kunci Biru

Parameter Soft wheat

Kadar air (%) maks. 14.3

Abu (%) maks. 0.64

Lemak (%) maks. 1.50

Protein (%) (Nx5.7)(b/k) maks. 11.0

Kabohidrat (%) 72.70

Energi (x 0.0001 joules) 160 – 180

Sumber : PT Bogasari Flour Mill (Anonima, 2008)

Tabel 9 Komposisi gizi terigu per 100 gram

No Kandungan Gizi Jumlah

1 Kalori 365 Kal

2 Protein 8.9 g

3 Lemak 1.3 g

4 Karbohidrat 77.3 g

5 Kalsium 16.0 mg

6 Fosfor 106.0 mg

7 Besi 1.2 mg

8 Vitamin A 0 RE

9 Vitamin C 0 mg

10 Vitamin B 0.12 mg

11 Air 12 g

Sumber : Hardinsyah dan Briawan (2002)

menjadi berlebih sehingga biskuit (termasuk cookies) akan kehilangan bentuk dan mudah patah (Sitanggang 2008).

1.2 Gula

Gula memberikan rasa manis dan mempengaruhi tekstur cookies. Gula bergabung dengan udara ke dalam lemak selama pembuatan adonan. Selama pemanggangan, gula yang tidak larut menjadi larut dan menyebabkan penyebaran bentuk cookies. Parameter lain yang dipengaruhi oleh formula gula yaitu kekerasan cookies, kerenyahan, warna, dan volume (Pareyt et al.2009). Gula pun dapat memperpanjang umur simpan cookies, karena gula mempunyai sifat higroskopis (menahan air). Penambahan gula yang terlalu banyak menyebabkan biskuit kurang lezat dan kurang lembut karena terjadinya penyebaran gluten tepung (Supriadi 2004).

1.3 Telur

Penggunaan telur dalam pembuatan produk biskuit disebabkan oleh daya emulsi yang dimiliki telur. Daya emulsi ini mempertahankan kestabilan adonan. Selain itu, telur juga dapat berfungsi sebagai pengaerasi dengan kemampuan dalam menangkap udara saat adonan dikocok sehingga udara menyebar rata pada adonan dan membuat adonan menjadi lembut.

Telur penting dalam menentukan kualitas organoleptik semua jenis

Tabel 10 Komposisi gizi telur per 100 gram

No Kandungan Gizi Jumlah

1 Kalori 162 Kal

2 Protein 12.8 g

3 Lemak 11.5

4 Karbohidrat 0.7 g

5 Kalsium 54.0 mg

6 Fosfor 180.0 mg

7 Besi 2.70 mg

8 Vitamin A 309 RE

9 Vitamin C 0.1 mg

10 Vitamin B 0.10 mg

11 Air 74.0 g

Sumber : Hardinsyah dan Briawan (2002)

1.4 Lemak

Bahan penyusun yang juga penting dalam pembuatan cookies adalah lemak. Lemak berperan sebagai shortening, pelembut, pemberi rasa lemak, penambah kelezatan dan intensitas citarasa, dan penerimaan. Lemak pun berperan dalam penyebaran dan penampakan cookies, peningkatan aerasi untuk pengembangan dan volume serta menyebabkan cookies lebih mudah dipatahkan (Pareyt et al. 2009). Jenis dan jumlah lemak yang ditambahkan ke dalam adonan memiliki pengaruh yang kuat terhadap karakteristik viskoelastis (Jacob dan Leelavathi 2007).

Syarat lemak yang dapat digunakan adalah memiliki sifat plastis (berbentuk padat tetapi dapat dioles) (Jacob dan Leelavathi 2007). Plastisitas lemak ini berguna pada saat pembentukan krim. Lemak plastis dapat memerangkap udara dengan baik karena mempunyai fraksi lemak padat dan cair yang seimbang. Selama pengadukan suatu adonan, lemak akan menyelubungi terigu sehingga jaringan gluten di dalamya diputus dan setelah menjadi cookies

(lemak susu), dan lemak hewan seperti lemak sapi dan lemak babi (Sitanggang 2008).

2. Bahan tambahan 2.1 Susu

Susu digunakan sebagai sumber protein karena susu mengandung kasein. Susu mengandung laktosa yang dapat membantu pembentukan aroma dan menahan penyerapan air, juga berperan sebagai bahan pengisi untuk mengikatkan kandungan gizi biskuit yang dihasilkan (Supriadi 2004). Penggunaan susu skim dapat memperbaiki penerimaan (warna, aroma, dan rasa), sebagai bahan pengisi, mempertinggi volume cookies, memperbaiki butiran dan susunan cookies, serta memperbaiki umur simpan (Pratiwi 2008).

2.2 Leaving agent (bahan pengembang)

Leaving agent merupakan senyawa kimia yang bila terurai akan menghasilkan gas dalam adonan sehingga dapat membentuk volume dan produk yang dihasilkan menjadi lebih ringan dan porous karena dihasilkan gas CO2.

Bahan pengembang yang umum digunakan adalah amonium bikarbonat, sodium bikarbonat (NaHCO3), dan baking powder. Penggunaan sodium bikarbonat (soda

kue) lebih populer disebabkan oleh harga dan toksisitas yang rendah, mudah ditangani, cepat larut pada suhu ruang, tidak meninggalkan rasa pada pada produk dan lebih murni (Sitanggang 2008). Reaksi NaHCO3 dalam air adalah sebagai berikut:

NaHCO3→ Na++ HCO3

-HCO3-+ H2O → H2CO3+ OH

-H2CO3→ CO2+ H2O .

2.3 Flavor (citarasa)

dapat berubah drastis jika dibakar dengan api (Sitanggang 2008). Aroma atau bau bahan makanan banyak menentukan kelezatan bahan makanan tersebut.

D. Pembuatan Cookies

Pada umumnya, cookies terbuat dari terigu lemah. Tiga tahapan penting pembuatan cookies yaitu pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanggangan. Proses pembuatan adonan cookies yang merupakan adonan lunak, dilakukan berdasarkan metode adonan krim (Lasmini 2002). Metode pengkriman merupakan metode pencampuran bertahap. Kualitas adonan tergantung dari komposisi adonan, kondisi pencampuran (mixing), dan suhu. Adonan lunak mengalami pencampuran yang minimal setelah tepung ditambahkan (Manley 2001).

Hal pertama yang dilakukan adalah pencampuran lemak dengan gula dengan menggunakan hand mixer dengan kecepatan rendah selama 30 detik, kemudian kecepatan ditambah sampai medium selama 2 menit. Setelah itu, pencampuran telur utuh dengan krim campuran lemak-gula tersebut. Kemudian, campuran tersebut dikocok selama 1.5 menit. Penambahan bahan kering lainnya ke dalam adonan tersebut dilakukan terakhir. Metode tersebut baik digunakan dalam pembuatan cookies karena dapat menghasilkan adonan yang bersifat membatasi pengembangan gluten yang berlebihan seperti pada pembuatan roti (Pratiwi 2008).

Setelah adonan terbentuk, biasanya adonan mengalami aging(penuaan) 15 menit (Lallemand 2000). Pengistiratan diperlukan untuk memberi kesempatan kepada bahan pengembang untuk bekerja. Sebelum pencetakan adonan mengalami penipisan terlebih dahulu sampai dengan ketebalan ± 0.5 cm kemudian dicetak dengan bentuk tertentu. Adonan yang telah dicetak selanjutnya ditata dalam loyang untuk dipanggang dalam oven. Semakin sedikit jumlah gula dan lemak yang digunakan dalam adonan, maka suhu pemanggangan dapat dibuat lebih tinggi (177⁰C-204ºC). Suhu dan lama pemanggangan akan memperngaruhi kadar air cookies (Pratiwi 2008).

emulsi air dalam minyak (W/O) berubah menjadi minyak dalam air (O/W), dan gelembung udara bergerak dari fase lemak ke fase cair. Pada suhu 52-99ºC terjadi gelatinisasi pati. Udara dibebaskan dari adonan selama pada suhu 65ºC. selanjutnya, pada suhu 70ºC terjadi penguapan air serta denaturasi dan koagulasi protein. Pada waktu pemanggangan, struktur cookies akan terbentuk akibat gas yang dilepaskan oleh bahan pengembang dan uap air akibat kenaikan suhu. Ketebalan biasanya meningkat sampai empat hingga lima kali. Kadar air dari 21% menjadi lebih kecil dari 1.5% (Pratiwi 2008).

Pada umumnya, suhu di dalam oven akan naik ke puncak tertentu di bagian tengah oven dan turun mendekati pintu masuk oven. Cookies wire cutakan menyebar dan mengalami peningkatan ukuran selama pemanggangan (Lallemand 2000). Fluktuasi panas dalam oven selama pemanggangan dapat menyebabkan pengembangan dan pembentukan produk gagal (Manley 2001). Setelah keluar dari oven, cookies harus cepat didinginkan untuk menurunkan suhu dan mengeraskan cookies akibat pemadatan gula dan lemak. Waktu mendinginkan biasanya 2-3 kali lebih lama daripada waktu pemanggangan (Manley 1983 diacu dalam Pratiwi 2008).

E. CookiesNon Terigu

Terigu merupakan tepung yang paling banyak digunakan dari semua jenis tepung pada produk pangan. Tepung terigu sudah menduduki posisi teratas bahan pangan non beras di Indonesia. Tingginya penggunaan tepung ini disebabkan protein yang dimiliki terbuat dari gluten sehingga dapat memberi penampilan yang baik produk (Sibuea 2001).

sering dikembangkan adalah produk cookies. Produk cookiestelah dikembangkan dari tepung hotong, pati garut, iles-iles dan ubi jalar.

Tepung hotong kukus dan pati sagu menjadi bahan dasar cookies hotong (Pratiwi 2008). Formulasi cookies hotong tersebut bertujuan untuk memperoleh formula cookieshotong yang optimum, yaitu formula yang memiliki basis bahan tepung hotong terbanyak. Tepung yang digunakan tidak menggunakan terigu sama sekali. Rasio tepung hotong kukus terhadap pati sagu yang digunakan adalah 100:0, 60:20, 65:35, dan 50:50.

Pembuatan cookies hotong diawali dengan pencampuran gula, margarin, mentega selama 1 menit hingga terbentuk krim. Kemudian ditambahkan telur dan diaduk kembali selama 1 menit. Lalu, garam, baking powder, tepung campuran, dan air dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk hingga terbentuk adonan. Setelah adonan dicetak, maka hasil cetakan cookieshotong dimasukkan ke dalam oven untuk pemanggangan selama 125⁰C selama 18 menit dan cookies hotong didinginkan setelahnya.

Perbedaan perbedaan tepung hotong dan pati sagu berpengaruh nyata pada

cookiesyang dihasilkan. Penambahan pati sagu ke dalam adonan mempengaruhi warna yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasi pati sagu yang dihasilkan, semakin cerah warna cookies yang dihasilkan dan semakin disukai panelis. perbedaan pati sagu dan hotong pun berpengaruh nyata terhadap rasa cookiesyang dihasilkan. Penggunaan tepung hotong ke dalam adonan cookies menimbulkan rasa hotong yang khas dan hal tersebut tidak disukai oleh panelis. Semakin banyak komposisi tepung hotong, maka rasa cookies yang dihasilkan semakin tidak tertutupi oleh komponen lainnya.

cookies menjadi lebih lembut karena tekstur pati sagu yang lebih halus dibandingkan dengan tekstur hotong yang lebih banyak mengandung serat.

Kadar air dan aw cookies hotong berturut-turut sebesar 3.48% dan 0.327.

Kadar air kritis cookies hotong sebesar 4.75% b/k. Perhitungan umur simpan menunjukkan bahwa umur simpan cookieshotong dengan menggunakan kemasan polipropilena sebesar 2.36 bulan.

Pati garut pun dimanfaatkan dalam pembuatan cookies. Pati garut mudah dicerna sehingga di beberapa tempat telah dimanfaatkan sebagai makanan bayi atau orang yang mengalami gangguan pencernaan. Gustiar (2009) melaporkan pembuatan cookiesdari pati garut diawali dengan pencampuran bahan gula halus, margarin, susu skim, kuning telur selama 10 menit dan ditambahkan garam, soda kue, dan pati termodifikasi. Sebelum pembentukan adonan, waktu pencampuran adonan harus diperhatikan untuk mendapatkan adonan yang homogen dengan pengembangan gluten yang diinginkan. Setelah semua bahan dicampur, adonan dicetak dengan ketebalan 8 mm dan dilakukan pemanggangan pada suhu 160-170⁰C selama 10-12 menit. Setelah matang, cookies didinginkan agar terjadi penguapan air. Cookies pati garut dibandingkan dengan cookies terigu dengan formula yang sama dan hanya berbeda pada tepung yang digunakan.

Cookiespati garut memiliki kadar air sebesar 3.82% (b/b), sedangkan nilai aw sebesar 0.398. Kadar air yang rendah pada cookies pati garut kemungkinan

disebabkan oleh terjadinya pembentukan granula pati karena pembengkakan yang

irreversible. Pembengkakan ini mempengaruhi sifat penyerapan maupun pengikatan granula terhadap air (Gustiar 2009). Nilai kadar air tersebut masih memenuhi syarat mutu kadar air cookies (5%) dan nilai aw cookies pati garut

masih berada di bawah awkritis produk pangan. Penelitian yang dilakukan Gustiar

(2009) tidak melakukan pendugaan umur simpan produk, tetapi dilihat dari nilai kadar air dan aw produk tersebut, cookies pati garut cukup aman dari kerusakan

mikrobiologis.

Perubahan bahan terigu menjadi pati jagung berpengaruh nyata terhadap tekstur cookies pada selang kepercayaan 95%. Penerimaan konsumen terhadap

Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kandungan protein dalam cookies pati garut. Tekstur pada cookiespati garut yang dihasilkan menjadi mudah hancur dan lebih renyah. Wepner et al (1999) yang diacu dalam Gustiar (2009) menyatakan bahwa penambahan pati termodifikasi akan meningkatkan kerenyahan pada wafer. Penambahan pati garut menyebabkan warna cookies yang dihasilkan semakin kecoklatan.

Lasmini (2002) melakukan penelitian dengan memanfaatkan tepung iles-iles (Amorphophallus onchophyllus) kuning pada pembuatan cookies berserat tinggi. Iles-iles mengandung glukomannan. Glukomannan merupakan serat yang larut air (soluble dietary fiber). Cookiesiles-iles terbuat dari bahan dasar tepung, margarin, gula, halus, telur ayam, baking powder, garam, dan vanili. Tepung yang digunakan adalah campuran tepung glukomannan dan terigu. Substitusi tepung glukomannan sebesar 0, 10, 20, 30, dan 40% dari total tepung yang digunakan. Pembuatan cookiesiles-iles diawali dengan pencampuran bahan (tepung terakhir kali), pengadukan, pencetakan, lalu pemanggangan dalam oven 180⁰C selama 2 menit.

Peningkatan substitusi tepung iles-iles memberikan pengaruh yang nyata terhadap kekerasan cookiesyang dihasilkan. Semakin tinggi tepung iles-iles yang ditambahkan, semakin tinggi nilai kekerasan produk. Hal ini disebabkan oleh derajat pengembangan yang semakin menurun. Penambahan tepung iles-iles berpengaruh nyata terhadap rasio pengembangan cookies. Selain itu, penambahan iles-iles mempengaruhi warna cookies. Semakin tinggi penambahan tepung iles-iles, semakin rendah nilai kecerahan cookies. Hal ini disebabkan tepung iles-iles bewarna kecoklatan.

Tepung ubi jalar pun telah dikembangkan menjadi bahan dasar cookies. Penggunaan ubi jalar sebagai bahan baku pembuatan biskuit didasarkan pada potensinya yang besar sebagai bahan pangan lokal yang hampir tersedia di Indonesia (Hartoyo dan Sunandar 2006). Ubi jalar merupakan sumber provitamin A yang potensial dan memiliki kandungan karbohidrat dalam jumlah yang cukup banyak (91.94%). Rianti (2008) melakukan pembuatan cookies dengan karakteristik tekstur menyerupai cookies keladi. Cookies keladi adalah cookies

dan pewarna buatan. Tepung ubi jalar menimbulkan aftertaste pahit pada produk akhir sehingga dapat mengganggu cita rasa produk.

Formula cookiesubi jalar adalah tepung ubi jalar 80 mesh, margarin, air, gula halus, susu skim, kacang, room butter, natrium bikarbonat, vanili, dan garam. Terigu tidak digunakan sama sekali dalam pembuatan cookiesubi jalar. Margarin dan gula halus dicampur selama 10 menit. Lalu ditambahkan room butter dan susu skim ke dalam krim dan dicampur selama 5 menit. Lalu kacang ditambahkan dan kembali diaduk selama 2 menit. Terakhir, air, vanili, garam, natrium bikarbonat, dan tepung dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk selama 8 menit. Adonan kemudian dicetak dan dioles dengan putih telur sebelum dipanggang dalam oven pada suhu 120⁰C selama 1 jam. Penggunaan suhu rendah dan waktu lama dilakukan sehubungan dengan ukuran cookies yang cukup tebal. Setelah mengalami pemanggangan, cookiesdidinginkan.

Evaluasi kesesuaian cookies ubi jalar dengan kontrol (cookies keladi) dilakukan dengan uji pembedaan dengan kontrol. Metode yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah metode penggigitan sampel dan penekanan sampel menggunakan telunjuk dan ibu jari. Semakin banyak margarin yang ditambahkan, tekstur cookies ubi jalar semakin mendekati cookies keladi yang terbuat dari terigu. Metode penggigitan menunjukkan bahwa bahwa tesktur cookies ubi jalar berbeda nyata dengan cookies keladi. Hasil metode penekanan menunjukkan bahwa tekstur cookiesubi jalar tidak berbeda nyata dengan cookieskeladi. Secara keseluruhan, tingkat fluktuasi grafik cookies ubi jalar hampir serupa dengan

cookieskeladi.

dan aw cookies jagung menunjukkan bahwa cookies ubi jalar cukup aman dari

kerusakan mikrobiologi.

Hartoyo dan Sunandar (2006) menyatakan bahwa penggunaan terigu tidak dapat digantikan seluruhnya oleh tepung ubi jalar pada pengolahan biskuit. Penggunaan terigu yang semakin sedikit akan menyebabkan pembentukan adonan biskuit yang lebih sukar dibentuk karena adonan yang dibentuk bersifat tidak elastis dan cenderung lebih mudah pecah. Hal ini disebabkan karena jumlah protein gluten yang terkandung dalam adonan menjadi lebih sedikit.

Fungsi gluten dalam pembuatan biskuit masih dibutuhkan sebagai bahan pengikat, walaupun fungsinya dalam pembuatan tekstur pada biskuit tidak terlalu mendominasi seperti pada pembuatan bakery. Oleh karena itu, peran pembentukan tekstur dalam formulasi biskuit dengan penggunaan tepung non terigu dapat dilakukan dengan mengatur penggunaan bahan formulasi lainnya berupa lemak (Djuanda 2003 diacu dalam Hartoyo dan Sunandar 2006). Lemak yang digunakan akan berperan sebagai matriks perekat antara bahan-bahan dalam adonan, sehingga adonan yang dihasilkan akan lebih kompak dan tidak mudah pecah (Hartoyo dan Sunandar 2006).

F. Tekstur Cookiesdan Penurunan Mutu Cookies

Tekstur pada biskuit (termasuk cookies) meliputi kekerasan, kemudahan untuk dipatahkan, dan konsistensi pada gigitan pertamanya (Fellows 2000). Lebih lanjut Fellows menerangkan bahwa tekstur pada makanan sangat ditentukan oleh kadar air, kandungan lemak, dan jumlah serta jenis karbohidrat dan protein yang menyusunnya. Dalam hal ini, tekstur biskuit dipengaruhi oleh semua bahan baku yang digunakan meliputi tepung jagung, gula, lemak, susu, telur, dan bahan pengembang.

Beberapa sifat cookies yang berhubungan dengan tekstur cookies adalah

hardnessatau firmness, brittleness, crumbly, dan sticky. Kekerasan (hardnessatau

mudah hancur menjadi partikel-partikel kecil. Istilah sticky menunjukkan sifat partikel-partikel cookiesyang lengket di mulut (Gaines 1994).

de Man (1997) membagi kekerasan menjadi tiga yaitu kerenyahan (termasuk kerapuhan dan keserbukan), kelembaban (termasuk kering dan kelengketan), dan keliatan (termasuk lunak). Kekerasan dimiliki oleh produk kue, coklat, es krim beku, sayur keras, keripik jagung, buah keras, dan es air beku (de Man 1997). Kerenyahan merupakan mutu utama produk cookies (Manley 2001).

Cookies memiliki kadar air 1-5% dan aw yang rendah (Pareyt et al. 2009)

sehingga teksturnya dapat menjadi renyah. Menurut Arpah (2001), kerusakan produk jenis biskuit seperti cookies, lebih sering dihubungkan dengan kerusakan tekstur.

Produk pangan akan mengalami perubahan mutu selama proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk pangan. Produk-produk kering pada dasarnya mempunyai sifat sensitif terhadap perubahan kadar air. Kerusakan produk pangan kering merupakan akibat dari interaksi antara produk pangan dengan berbagai faktor, terutama interaksi antara lingkungan, bahan pengemas, dan bahan pangan (Hariyadi 2006).

Penyimpangan suatu produk pangan dari mutu awalnya disebut deteriorasi (Arpah 2001). Reaksi deterriorasi dimulai dengan persentuhan produk dengan udara, oksigen, uap air, cahaya, dan akibat perubahan suhu. Data tentang interaksi-interaksi yang mungkin terjadi tersebut sebaiknya diketahui dengan baik sehingga dapat dilakukan perhitungan umur simpan, kebutuhan pelabelan, serta usaha-usaha meminimalisasi kerusakan dan memaksimumkan masa simpan (Nugroho 2007). Robertson (1993) menyatakan bahwa secara umum deteorisasi yang terjadi pada produk pangan kering pada penyimpanan adalah penyerapan uap air yang menyebabkan produk menjadi lembab atau kehilangan kerenyahan, oksidasi lipid yang menyebabkan ketengikan, kehilangan vitamin sehingga produk tidak disukai dan kehilangan aroma.

F. Umur Simpan

atau material dalam suatu tempat yang masih dapat diterima oleh konsumen, di bawah kondisi penyimpanan tertentu. Umur simpan suatu produk bergantung pada serangkaian parameter yaitu karakteristik produk (fisik, kimia, biologi), kondisi selama proses pembuatan, karakteristik dan keefektifan kemasan serta lingkungan yang dapat menyebabkan produk terpapar selama pengangkutan dan penyimpanan (Rachtanapun 2007). Penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga komoditas yang disimpan dengan cara menghindari, menghilangkan berbagai faktor yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produk tersebut. Kandungan air dalam bahan pangan menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan pangan. Hubungan kandungan air dalam bahan pangan dengan daya tahan bahan tersebut dinyatakan dengan aktivitas air (aw). Labuza

(1982) mengemukakan hubungan antara aktivitas air dan mutu makanan adalah sebagai berikut: produk dikatakan tidak aman pada selang aktivitas air sekitar 0.7-0.75 dan di atas selang aw tersebut, mikroorganisme berbahaya dapat mulai

tumbuh dan produk menjadi beracun. Selang aktivitas air 0.6-0.7, jamur dapat mulai tumbuh dan pada aktivitas air sekitar 0.3-0.5 dapat menyebabkan makanan ringan hilang kerenyahannya. Gambar 2 menunjukkan diagram stabilitas bahan pangan yang menunjukkan stabilitas fungsi aw.

Gambar 2 Diagram stabilitas awmenunjukkan hubungan antara awdan reaksi

Labuza (2002) menyatakan aktivitas air suatu bahan pangan dapat dihitung dengan membandingkan tekanan uap air bahan (P) dengan tekanan uap murni (Po)

pada kondisi yang sama, atau dengan jalan membagi ERH lingkungan dengan nilai 100.

………. (1)

Dimana: aw = aktivitas air

P = tekanan parsial uap air bahan

Po = tekanan parsial uap air murni pada suhu yang sama

ERH = kelembaban relatif seimbang.

Aktivitas air (aw) menunjukkan sifat bahan sedangkan ERH

menggambarkan sifat lingkungan sekitar yang berada dalam keadaan setimbang dengan bahan tersebut. Peranan air dalam bahan pangan biasanya dinyatakan dalam kadar air atau aw sedangkan peranan air di udara dinyatakan dalam

kelembaban relatif dan kelembaban mutlak (Sianipar 2008).

Migrasi dan difusi udara diperkirakan menjadi salah satu faktor yang penting pada produk yang sensitif terhadap kelembaban. Penentuan umur simpan produk yang relatif mudah rusak akibat penyerapan air dari lingkungan dapat menggunakan metode kadar air kritis (Kusnandar 2006). Pada metode ini kondisi lingkungan penyimpanan memiliki kelembaban relatif (relative humidity) yang ekstrim dengan alat bantu persamaan matematika yang disebut model Labuza.

Pada dasarnya model Labuza adalah deskripsi kuantitatif yang terdiri dari produk, bahan pengemas, dan lingkungan (Arpah 2001). Model Labuza ini menggunakan pendekatan sorpsi isotermik. Moisture sorpsi isotermik atau

Kadar air kesetimbangan adalah kadar air dari suatu produk yang berkesetimbangan pada suhu dan kelembaban tertentu dalam periode waktu tertentu (Brooker et al1982 diacu dalam Nugroho 2007). Jika kelembaban relatif udara lebih tinggi dibandingkan bahan maka bahan akan menyerap air (adsorpsi). Sebaliknya, jika kelembaban relatif udara lebih rendah dibandingkan bahan maka bahan akan menguapkan kadar airnya (desorpsi) (Sianipar 2008). Kadar air kesetimbangan suatu bahan pangan adalah kadar air bahan pangan ketika tekanan uap air dari bahan tersebut dalam kondisi setimbang dengan lingkungan dimana produk sudah tidak mengalami penambahan atau pengurangan bobot produk (Gambar 3).

Gambar 3 Grafik kenaikan kadar air menuju ke kadar air kesetimbangan selama penyimpanan pada berbagai kondisi RH (Kusnandar, 2006)

Kadar air kesetimbangan produk pangan digunakan untuk menentukan dan menggambarkan kurva sorpsi isotermik. Penentuan kadar air kesetimbangan memerlukan termodinamika udara (suhu dan kelembaban relatif) dalam keadaan tetap (konstan). Kondisi setimbang diperoleh jika produk sudah tidak lagi mengalami penambahan atau pengurangan bobot produk (Rachtanapun 2007).

matematika tersebut tidak ada yang dapat menggambarkan secara tepat model sorpsi isotermik pada selang aw dan pada jenis produk yang berbeda (Oktania

2004).

Bahan pangan memiliki kepekaan terhadap penyerapan dan pengeluaran gas (udara dan uap air) yang berbeda-beda. Produk kering terutama yang bersifat hidrofilik harus dilindungi terhadap masuknya uap air dan oksigen. Umumnya produk tersebut memiliki ERH yang rendah sehingga harus dikemas dengan kemasan yang memiliki permeabilitas air yang rendah.

Plastik merupakan salah satu kemasan yang sering digunakan dalam industri pangan. Kelebihan plastik diantaranya adalah harga relatif rendah, dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, dan mengurangi biaya transportasi. Sebagai bahan pembungkus, plastik dapat digunakan dalam bentuk tunggal, komposit, atau multi lapis (berupa lapisan-lapisan).

Salah satu plastik yang biasa digunakan sebagai pengemas adalah polipropilena (PP). PP termasuk jenis plastik orefin dan merupakan polimer dari propilen. Plastik ini mudah diperoleh dan memiliki kekuatan yang cukup baik terhadap perlindungan keluar masuknya gas dan uap air. Beberapa sifat PP adalah ringan, mudah dibentuk, permeabilitas uap air rendah, permeabilitas air sedang dan tidak baik untuk makanan yang peka terhadap oksigen, dan tahan terhadap suhu tinggi (150⁰C) (Syarif et at. 1989 diacu dalam Sianipar 2008).

Kemasan laminasi yang sering digunakan tidak hanya plastik melainkan kombinasi plastik dengan aluminium yang disebut metalized plastic. Metalized plastic bersifat tidak meneruskan cahaya, menghambat masuknya oksigen, menahan bau, memberikan efek mengkilap, dan mampu menahan gas. Selain itu,

metalized plastic mudah disobek sehingga memudahkan konsumen membuka kemasan.

III. METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Alat

1. Bahan

Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan cookies jagung adalah jagung varietas BPPT-IPB 1, terigu protein rendah merek Kunci Biru, gula merek Kenari, margarin merek Forvita, susu skim merek Sunlac, telur, dan soda kue merek Koepoe-Koepoe.

Bahan yang digunakan untuk analisa yaitu K2SO4, HgO, H2SO4 pekat,

NaOH pekat, H2BO3, metilen blue, HCl, heksana, H2SO4, NaOH, K2SO4,

petroleum eter, alkohol 95%, etanol, larutan asam asetat, I2, KI, glukosa murni,

serta garam-garam untuk pengujian umur simpan seperti, LiCl, MgCl2, K2CO3,

NaBr, KI, NaCl, KCl, dan BaCl2.

2. Alat

Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung jagung adalah polisher, disc mill, ayakan 120 mesh, sealer, dan timbangan. Peralatan pembuatan cookiesyaitu timbangan, oven pemanggang, hand mixer, loyang, cetakan, plastik, dan peralatan masak lainnya.

Alat utama yang digunakan dalam analisa adalah chromameter, texture analyzer, jangka sorong, brabender amilograph, aw-meter, chamber, higrometer,

spektrofotometer, vorteks, labu soxhlet, labu kjeldahl, labu lemak, tanur, alat destilasi, oven pengering, desikator, gegep, cawan aluminium, cawan porselin, aluminium foil, loyang, tabung reaksi bertutup, dan alat gelas lainnya.

B. Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan penelitian 1.1 Analisis jagung pipil

Analisis jagung pipil bertujuan untuk mengetahui karakteristik awal bahan baku jagung yang digunakan dalam pembuatan tepung jagung. Analisis jagung pipil yang dilakukan adalah analisis proksimat meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat. Jagung pipil perlu dihaluskan terlebih dahulu sebelum dianalisis.

1.2 Pembuatan tepung jagung

Tahapan pembuatan tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 5. Pembuatan tepung jagung dimulai dengan pemipilan biji jagung dari tongkolnya. Kemudian, jagung pipil direndam setiap 2.5 kg selama 20 menit dan ditiriskan

Pengecilan ukuran dengan disc milltanpa saringan (10 menit)

↓

Pembuangan perikarp dan germ (30 menit)

↓

Penirisan jagung bersih (30 menit)

↓

Pengeringan jagung bersih dengan oven 60 oC selama 2 jam

↓

Penepungan dengan disc mill dengan saringan 120 mesh (15 menit)

↓

Pengeringan tepung jagung dalam oven 60 oC (3 jam)

↓

Pengayakan dengan pengayak 120 mesh

↓

Tepung jagung lolos ayakan 120 mesh

Kulit ari jagung pipil yang telah direndam dan ditiriskan lalu dibuang dengan alat polisher selama 25 menit. Jagung hasil tahapan ini disebut jagung sosoh. Jagung sosoh kemudian dikecilkan ukurannya dengan menggunakan disc milltanpa saringan selama 10 menit. Setelah itu, jagung tersebut direndam dalam air untuk membuang perikarp dan germ selama 30 menit dan dihasilkan jagung bersih. Kemudian, jagung bersih ditiriskan selama 30 menit.

Jagung bersih dikeringkan dengan oven pada suhu 60ºC selama 2 jam. Jagung yang telah kering tersebut kemudian ditepungkan dengan disc milldengan saringan. Tepung jagung tersebut kembali dikeringkan dengan oven pada suhu 60ºC selama 3 jam. Tahap terakhir, tepung jagung yang telah kering kemudian diayak dengan pengayak 120 mesh.

1.3 Analisis tepung jagung

Analisis tepung jagung dilakukan untuk mengetahui karakteristik bahan baku tepung jagung yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis proksimat, meliputi: a. Kadar air b. Kadar abu c. Kadar protein d. Kadar lemak 2) Kadar serat kasar

3) Total pati 4) Kadar amilosa

5) Profil gelatinisasi pati (dengan menggunakan brabender amilograph)

6) Densitas kamba

7) Derajat warna (dengan menggunakan chromameter).

2. Formulasi CookiesJagung

Tahap formulasi cookies jagung diawali dengan pembuatan cookies