KEPENTINGAN PARTAI POLITIK DALAM SUBSTANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2010

Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode 2009-2014

D I S U S U N

Oleh:

Nama : Tohap Hutajulu Nim : 050906080 Departemen : Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEPENTINGAN PARTAI POLITIK DALAM SUBSTANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2010

Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode 2009-2014

Tohap Hutajulu 050906080 Ilmu Politik

ABSTRAK

Ada banyak pemikir politik hebat yang sepatutnya memperoleh penghargaan dari pengikutnya/individu yang sedikit bayak memperoleh pemahaman, cara pandang dari pemikir-pemikir hebat tersebut. Plato yang berbicara tentang Negara impian, Machiavelli, tentang menghalalkan segala cara untuk memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan, hingga JJ. Rosseau yang berbicara tentang kemerdekaan setiap individu. Dan masih banyak lagi.

Pemikiran ataupun ide mereka lahir dan berkembang dari kejadian-kejadian politik yang mereka alami secara langsung di kehidupan nyata. Mereka menuliskan, dan mengajarkan pemikirannya kepada pengikut-pengikutnya, tanpa pamrih. Mereka ingin pengikutnya atau bahkan seluruh umat di dunia memperoleh kebaikan apabila berusaha memahami dan menerapkan pemikiran/idenya.

kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang harus diselesaikan, untuk kemudian dapat menjalankan proses, dan tujuan Demokrasi itu sendiri.

Penetapan Kebijakan publik, mulai dari proses hingga pada substansinya, merupakan penyatuan dari berbagai tahapan, mulai dari pengelompokan/penentuan berbagai issu, pembahasan berbagai alternative kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga pada tahap evaluasi kebijakan, tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak/kalangan.

Penulis focus pada kepentingan tiga partai pemenang, dalam substansi kebijakan public.

Kata kunci: Proses Penetapan Kebijakan Publik, Substansi Kebijakan

KATA PENGANTAR

Partai politik dan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama di dalam penetapan kebijakan publik. Apabila partai politik tertentu menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik, maka masyarakat akan memenuhi kepentingan partai politik tersebut, yakni tetap mendukung partai yang mewujudkan kepentingan masyarakat. Maka idealnya partai politik mempunyai kepentingan yang sama dengan masyarakat di dalam penetapan kebijakan publik.

Kenyataannya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi para aktor dalam proses penetapan kebijakan publik, misalnya tekanan-tekanan politik dan sosial, kondisi-kondisi ekonomi, persyaratan-persyaratan prosedural, komitmen-komitmen sebelumnya, serta waktu yang sempit. Berbagai faktor lainnya menurut James Anderson, seperti nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, serta nilai-nilai ideologi.

Bagaimana kepentingan partai politik dan masyarakat, yang idealnya sama

tersebut, sampai/ada dalam substansi kebijakan?, menurut penulis, hal itu merupakan

kewajiban partai politik. Sederhananya, skripsi ini menunjukkan bagaimana kepentingan

partai politik diupayakan anggota legislative, dan apakah memang ada kepentingan yang

berhasil masuk menjadi substansi kebijakan public, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Toba Samosir, tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba

Samosir Tahun Anggaran 2010.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan,

untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan-keterbatasan Penulis, dan sangat

mengharapkan kritik dan saran dari setiap Pembaca, agar kelak skripsi ini semakin

berguna, atau memberi kontribusi yang lebih baik bagi setiap yang membutuhkan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Penulisan ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Pembatasan Masalah ... 4

1.4. Tujuan Penelitian ... 5

1.5. Manfaat Penelitian ... 6

1.6. Hipotesis ... 6

1.7. Kerangka Teori... 6

1.7.1. Proses Pengambilan Kebijakan ... 7

1.7.2. Pendekatan-Pendekatan dalam Pengambilan Kebijakan . 10 1.7.3. Nalar dan Etika dalam Penetapan Kebijakan ... 29

1.7.4. Klasifikasi Nilai dalam Penetapan Kebijakan ... 32

1.7.5. Teori Penetapan Kebijakan ... 37

1.7.6. Pelaku Kebijakan ... 45

1.8. Defenisi Konsep ... 56

1.9. Defenisi Operasional ... 57

1.10.Metodologi Penelitian ... 58

1.10.1. Metode Penelitian ... 58

1.10.2. Lokasi Penelitian ... 58

1.10.4. Teknik Pengumpulan Data ... 59

1.10.5. Teknik Analisa Data ... 60

1.11.Sistematika Penulisan ... 61

BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN ... 62

2.1. Kabupaten Toba Samosir ... 62

2.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... 67

2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir Periode 2009 – 2014 ... 71

2.4. Deskripsi Partai Politik dan Program ... 78

BAB III ANALISA DATA ... 93

3.1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) ... 94

3.2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) ... 94

BAB IV PENUTUP ... 100

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Rasionalitas Terkekang (Model Bounded Rationality Simon) ... 19

Gambar 2. Model Normative Optimum Dror ... 21

Tabe l 1. Konteks dan Bentuk Komunikasi Nilai ... 31

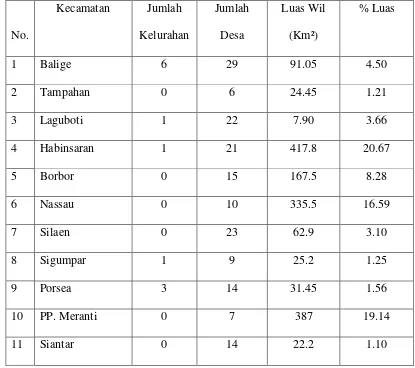

Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010 ... 63

Komposisi SDM Sesuai Jenjang Pendidikan ... 66

Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir ... 70

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilu Periode 2009 – 2014 ... 71

Struktur Keanggotaan/Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Toba Samosir ... 74

KEPENTINGAN PARTAI POLITIK DALAM SUBSTANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2010

Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode 2009-2014

Tohap Hutajulu 050906080 Ilmu Politik

ABSTRAK

Ada banyak pemikir politik hebat yang sepatutnya memperoleh penghargaan dari pengikutnya/individu yang sedikit bayak memperoleh pemahaman, cara pandang dari pemikir-pemikir hebat tersebut. Plato yang berbicara tentang Negara impian, Machiavelli, tentang menghalalkan segala cara untuk memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan, hingga JJ. Rosseau yang berbicara tentang kemerdekaan setiap individu. Dan masih banyak lagi.

Pemikiran ataupun ide mereka lahir dan berkembang dari kejadian-kejadian politik yang mereka alami secara langsung di kehidupan nyata. Mereka menuliskan, dan mengajarkan pemikirannya kepada pengikut-pengikutnya, tanpa pamrih. Mereka ingin pengikutnya atau bahkan seluruh umat di dunia memperoleh kebaikan apabila berusaha memahami dan menerapkan pemikiran/idenya.

kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang harus diselesaikan, untuk kemudian dapat menjalankan proses, dan tujuan Demokrasi itu sendiri.

Penetapan Kebijakan publik, mulai dari proses hingga pada substansinya, merupakan penyatuan dari berbagai tahapan, mulai dari pengelompokan/penentuan berbagai issu, pembahasan berbagai alternative kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga pada tahap evaluasi kebijakan, tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak/kalangan.

Penulis focus pada kepentingan tiga partai pemenang, dalam substansi kebijakan public.

Kata kunci: Proses Penetapan Kebijakan Publik, Substansi Kebijakan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Seseorang, ataupun suatu kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan, yang ingin menyampaikan aspirasi, ataupun hendak merealisasikan suatu tujuan tertentu, tentu memerlukan suatu organisasi yang mampu berpengaruh efektif, yakni Partai politik.

Selain karena kekuatan massanya, pada umumnya setiap anggota partai politik mempunyai loyalitas bersama, yang menjadi pengikat bagi para anggotanya, yakni kehendak bersama, karena memang partai politik dibangun oleh kehendak bersama. Kehendak bersama tersebut merupakan ide/gagasan ataupun prinsip, yang kemudian didokumentasikan, sekaligus menjadi acuan bagi para anggotanya dalam menetapkan setiap visi, dan misi, atau program dan tujuan partainya. Hal inilah yang kita kenal dengan sebutan platform partai politik, untuk selanjutnya kita sebut sebagai kepentingan partai politik.

Partai Politik (UU Parpol). Yang diperkukuh dengan payung konstitusi, tepatnya pada pasal 22 B UUD 1945 Amandemen Kedua.

Kembali ke pembahasan awal bahwa selain kekuatan massanya, juga loyalitas partai terhadap ide tertulis seperti platform partai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada suatu hal yang harus benar-benar dipahami partai politik dan juga masyarakat dalam interaksinya, bahwa partai politik dan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama di dalam penetapan kebijakan publik. Apabila partai politik tertentu menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik, maka masyarakat akan memenuhi kepentingan partai politik tersebut, yakni tetap mendukungnya. Maka idealnya partai politik mempunyai kepentingan yang sama dengan masyarakat di dalam penetapan kebijakan publik.

Di sisi lain, ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi para aktor dalam proses penetapan kebijakan publik, misalnya tekanan-tekanan politik dan sosial, kondisi-kondisi ekonomi, persyaratan-persyaratan prosedural, komitmen-komitmen sebelumnya, serta waktu yang sempit.1 Berbagai faktor lainnya menurut James Anderson, seperti nilai politik, nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai-nilai-nilai kebijakan, serta nilai-nilai-nilai-nilai ideologi.2

Tentu masyarakat sangat gundah, serta berharap akan kebenaran, dan ketepatgunaan produk penetapan kebijakan publik tersebut. Masyarakat sangat mengaharapkan moral, intelektualitas para actor kebijakan, dalam menelaah dan menetapkan kebijakan terhadap setiap permasalahan yang ada ataupun yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, masyarakatlah yang secara langsung 1

Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori dan Proses), Jagakarsa-Jakarta: PT. BUKU KITA, 2007, hal. 133.

2

menanggung dampak dari berbagai kebijakan tersebut. Seorang penarik becak, pedagang kaki lima, akan menghawatirkan kebijakan pemerintah tentang tata ruang kota. Seorang pedagang besar yang berkeyakinan terhadap pasar bebas, menghawatirkan kebijakan pemerintah terkait ekspor impor, serta struktur pajak resmi. Seorang petani, menghawatirkan kebijakan pemerintah terkait penetapan harga produk pertaniaannya, dan juga kebijakan terkait bidang lainnya.

Merujuk pada deskripsi tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang proses penetapan kebijakan publik yang dilakukan oleh para aktor kebijakan di tingkat lokal. Ada pun judul penelitian ini adalah Kepentingan Partai Politik dalam Substansi Kebijakan Publik. Studi ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Periode 2009-2014.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, dan dicarikan jalan pemecahaannya. Perumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi masalah, dan pembatasannya. Atau dengan kata lain, perumusan masalah adalah pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah, dan pembatasannya. Perumusan masalah yang baik berarti telah menjawab setengah masalah dari penelitan3

Perumusan masalah sangat penting agar diketahui arah suatu penelitian. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus

.

3

menuliskan masalahnya sehingga jelas bagaimana harus dimulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa4

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitiannya yaitu Apa Kepentingan Partai Politik di dalam Substansi Kebijakan Publik yang Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Toba Samosir Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode

2009-2014.

.

1.3. Pembatasan Masalah

Pemilihan pembatasan masalah yang akan diteliti haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat, baik alasan teoritis, maupun praktis. Alasan-alasan itu bisa saja bersifat proyektif, atau berorientasi ke masa depan. Dengan alasan-alasan yang tepat, maka tujuan-tujuan penelitian akan dapat dirumuskan dengan tepat pula.

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan-batasan ini berguna bagi penulis untuk mengetahui faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian, dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut5

Berpijak pada penjelasan di atas, penulis menyadari betapa luasnya ruang lingkup Kebijakan publik, sehingga penulis memfokuskan penelitiannya pada 3 Kepentingan Partai Pemenang Pemilu Periode 2009-2014 dalam Substansi

.

4

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta, 1993.

5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun

Anggaran 2010 .

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai6

• Untuk mengetahui apa Kepentingan Partai Politik di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2010,

. Tujuan penelitian dicamtumkan agar pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti tentang apa tujuan dari penelitian kita yang sesungguhnya. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Untuk mengetahui apakah Legislatif (Kepentingan Partai politik) lebih mendominasi Eksekutif dalam penetapan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2010,

1.5. Manfaat Penelitian a.Manfaat Teoritis

• Untuk menambah khasanah ilmiah dalam studi kebijakan publik, dan untuk melihat relevansi teori-teori yang dipelajari penulis dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b.Manfaat Praktis

• Sebagai masukan bagi penulis di dalam mengetahui produk-produk kegiatan politik, khususnya proses penetapan kebijakan publik.

6

• Sebagai pertimbangan baru bagi para pembuat kebijakan di Kabupaten Toba Samosir.

c.Manfaat Akademis

• Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan Mahasiswa Ilmu Politik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian kebijakan publik,

• Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang studi kebijakan publik bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

1.6. Hipotesis

Adapun hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Ada kepentingan partai politik mempengaruhi/diterapkan dalam Substansi APBD Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2010,

• Kepentingan Partai politik lebih mendominasi anggota Dewan dalam penetapan kebijakan. Pertanyaan apakah sama/sejalankah kepentingan partai politik dengan kepentingan masyarakat, akan tetap menjadi pertanyaan dalam hipotesis ini,

• Nilai-nilai tertentu (nilai kebijakan, organisasi, personal, dan ideologi) mempengaruhi penetapan kebijakan tertentu, di DPRD Kabupaten Toba Samosir.

• Kepentingan Partai/platform partai sama sekali tidak mempengaruhi penetapan kebijakan di DPRD Kabupaten Toba Samosir.

1.7. Kerangka Teori

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian perlu ada pedoman dasar berpikir yaitu kerangka teori. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih7. Selanjutnya teori merupakan asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep8

1.7.1. Proses Pengambilan Kebijakan

. Kerangka teori sebagai landasan berpikir penulis adalah sebagai berikiut:

1.7.1.1.Tahapan Kebijakan

Proses pengambilan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, proses pengambilan kebijakan tersebut perlu dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan. Hal ini akan memudahkan kita dalam memahami proses pengambilan kebijakan publik9

a. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) .

Di sekitar lingkungan pemerintahan terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, namun masalah-masalah tersebut tidak langsung mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan. Setiap masalah publik harus mendapatkan pengorganisasian agar masalah tersebut menjadi isu kebijakan yang akan dibahas para pembuat kebijakan. Setelah suatu masalah diorganisasikan dengan baik, selanjutnya isu tersebut diteruskan pada para pembuat kebijakan.

7

Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1987. 8

Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982. 9

Maka masalah itu kemungkinan akan mendapat perhatian dari para pejabat publik, untuk dicarikan penyelesaiannya. Pada tahapan inilah dibutuhkan peranan partai pilitik, kelompok kepentingan, maupun masyarakat secara umum untuk mengangkat suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat untuk menjadi isu kebijakan. Setelah berbagai isu kebijakan sampai di tangan para pembuat kebijakan, berbagai isu tersebut harus bersaing untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari para pejabat publik. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan (isu kebijakan) yang sama-sama membutuhkan penyelesaian. Pada tahapan ini suatu masalah (isu kebijakan) mungkin tidak disentuh oleh para pengambil kebijakan, ada masalah yang pembahasannya ditunda untuk beberapa waktu, dan ada masalah yang langsung ditanggapi /dibahas oleh para pengambil kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Masalah (isu kebijakan) yang telah masuk dalam agenda setting kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Sejumlah permasalahan itu dirumuskan melalui proses analisa yang cermat tentang pendefinisian masalah tersebut, alternatif cara penanggulangannya apa, dan bagaimana dampaknya. Pemecahan masalah tersebut, berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disediakan. Alternatif-alternatif kebijakan inilah yang nantinya akan dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini, pembuat kebijakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanifestasikan kepintingannya di dalam subsitansi kebijakan.

c. Tahap Penetapan Kebijakan (Policy Adoption)

Pada tahap ini para pengambil kebijakan akan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, bagaimana dampak (untung-rugi) suatu alternatif kebijakan, bagaimana cara menerapkan alternatif. Setelah melakukan penelahaan yang sangat cermat, para pengambil kebijakan akan menetapkan salah satu alternatif kebijakan dari sejumlah alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Tahap ini, suatu kebiajakan yang telah ditetapkan harus diimplemetasikan agar kebijakan itu tidak hanya sebagai catatan elit semata. Penerapan kebijakan ini membutuhkan keseriusan para pelaksana kebijakan (birokrat) agar kebijakan tersebut dapat berfungsi secara optimal di dalam masyarakat. Di dalam tahapan ini biasanya terjadi perbedaan sikap dari para pelaksana kebijakan, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

1.7.1.2. Perumusan Kebijakan

Pendefinisian Masalah (Defining Problem)

Menurut Winarno, mengenali dan mendefinisikan suatu masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan10

1.7.2. Pendekatan-Pendekatan dalam Pengambilan Kebijakan

. Agar dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus harus didefinisikan dengan baik, karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Kegagalan suatu kebijakan publik sering disebabkan aleh kesalahan-kesalahan para pembuat kebijakan dalam mendefinisikan suatu masalah. Jadi pendefinisian suatu masalah merupakan langkah yang sangat krusial dalam perumusan suatu kebijakan. Di dalam peerumusan kebijakan inilah dicarikan berbagai alternatif kebijakan yang nantinya akan di bahas lebih mendalam dan mendetail pada agenda setting.

1.7.2.1. Pendekatan Kelompok

Menurut James A. Anderson pendekatan kelompok secara garis besar menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya marupakan hasil dari perjuangan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat11

10

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

. Suatu kelompok merupakan kumpulan individu-individu yang diikat oleh tingkah laku dan

11

kepentingan yang sama, mereka mempertaruhkan dan membela tujuan-tujuan dalam persaingan dengan kelompok lain.

Bila suatu kelompok gagal dalam mencapai tujuan-tujuan mereka melalui tindakan- tindakan sendiri, maka mereka biasanya mengunakan politik dengan mengusahakan proses pembuatan kebijakan publik baru untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya. Di dalam rangka mempengaruhi kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan barang kali menggunakan berbagai macam sumber, misalnya: uang, prestise, informasi, perhatian media massa, kepemimpinan, dan keahlian-keahlian pengelolaan politik lainnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik akan mengarah pada kepentingan kelompok besar yang berpengaruh, baik secara ekonomis maupun non ekonomis dan akan semakin jauh dari kepentingan kelompok kecil.

Menurut Winarno, pendekatan kelompok mempunyai anggapan dasar bahwa interaksi, dan perjuangan antar kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik12

Kebijakan publik pada suatu waktu merupakan equilibrium yang dicapai dalam perjuangan kelompok. Equilibrium ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari kelompok kepentingan yang diharapkan akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Besar kecilnya pengaruh kelompok-kelompok tersebut ditentukan oleh jumlah kekayaan, kekuatan organiosasi,

. Individu-individu hanya akan memiliki arti penting jika ia merupakan partisan dalam atau menjdi wakil kelompok-kelompok. Hanya melalui kelompoklah individu-individu berusaha mendapatkan pilihan-pilihan politik yang mereka inginkan.

12

kepemimpinan, akses terhadap para pembuat kebijakan, dan kohesi dalam kelompok.

Selanjutnya Winarno menyatakan bahwa kehidupan politik dilihat sebagai perjuangan antar kelompok-kelompok dalam sistem politik. Para pembuat kebijakan dipandang sebagai pihak yang secara spontan menanggapi tekanan-tekanan kelompok, tawar-menawar, perundingan, dan kompromi antara tuntutan-tuntutan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam politik13

1.7.2.2. Pendekatan Elit

. Dalam memperjuangkan kepentingannya, kelompok-kelompok ini dapat menggunakan strategi membentuk koalisi dengan kelompok lain dan tetap mengamati politik kebijakan bahwa koalisi-koalisi besar dapat digunakan untuk mengalahkan koalisi-koalisi kecil. Kelompok-kelompok kepentingan dalam politik lebih memusatkan perhatian pada lembaga legislatif dari cabang-cabang pemerintahan yang lain dan birokrasi adalah pilihan kedua untuk mendapatkan akses.

Anderson menyatakan bahwa;

The essential argument of elite theory was not the people or masses who determine public policy through their demands in actions; rather the public policy was decided by a rulling elite, and carried into effect by public official and agencies14

“Pandangan (argument) utama dari teori elit bahwa kebijakan publik bukanlah ditentukan oleh masyarakat atau massa, tetapi ia lebih ditentukan oleh elit politik yang sedang memerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah yang ada dibawahnya”. Pendekatan ini berasumsi bahwa kebijakan

.

13

Ibid., hal. 40. 14

publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elit yang memerintah.

Dye dan Harmon memberikan suatu ringkasan pemikiran tentang pandangan elit15

• Masyarakat terbagi dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan, dan kelompok besar yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya sekelompok kecil saja orang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat, sementara masyarakat (publik) tidak dapat memutuskan (membuat) kebijakan.

.

• Kelompok kecil masyarakat yang memerintah itu bukan tipe massa yang diperintah (governed). Para elit biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang ekonominya sudah makmur.

• Perpindahan dari kedudukan non elit ke elit sangat pelan dan berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya kalangan yang non elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasar yang dapat diterima dalam lingkungan yang memerintah.

• Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial pemeliharaan sistem.

• Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi nilai-nilai elitlah yang berlaku.

15

• Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis, sebaliknya para elit memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat (massa).

Pendekatan elit lebih memusatkan perhatian pada peranan kepemimpinan dalam pembentukan krbijakan-kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu sistem politik, hanya sekelompok kecil orang yang memerintah masyarakat umum; para elit politiklah yang mempengaruhi masyarakat umum, dan massa yang mempengauhi elit. Lebih lanjut Robert Dahl menyatakan bahwa orang harus mengidentifikasi kelompok yang mengendalikan dibandingkan dengan ukuran mayoritas yang bukan merupakan artefak dari peraturan-peraturan demokratik, suatu mayoritas individu-individu yang mempunyai pilihan-pilihan tentang masalah-masalah politik pokok16

1.7.2.3. Pendekatan Kelembagaan (institusionalism)

.

Anderson mengemukakan bahwa;

The study of government institution is one of the oldest concern of political science. Political life generally revolves around governmental institution such as legislature, executive, courts, and political parties; public policy, more over, is initially authoritatively determined and implemented by governmental institution17

“Kajian ilmu politik mempfokuskan studi pada lembaga-lembaga pemerintahan. Kegiatan-kegiatan politik secara umum berpusat di sekitar lembaga-lembaga pemerintahan tertentu seperti badan legislatif, eksekutif, dan badan peradilan, dan partai-partai politik dan biasanya kebijakan publik secara otoritatif dibuat dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan”.

.

16

Robert Dahl, Critique of the Rulling Elite Model, American Science Review, LII, 1958. 17

Hubungan antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai suatu hubungan yang sangat erat18

Selanjutnya Winarno memberikan karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik

. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

19

• Pemerintah memberikan legitimasi kepada kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan dianggap sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga Negara.

.

• kebijakan pemerintah memerlukan universalitas. Kebijakan-kebijakan pemerintah mampu menjangkau setiap isi kehidupan manusia (masyarakatnya) dan dapat menghukum secara sah orang-orang atau masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

• Kebijakan publik dapat menuntut loyalitas dari seluruh warga Negara dan mempunyai kemampuan untuk mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan (force) secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.

Namun demikian menurut Winarno, pendekatan ini mempunyai kelemahan yang mencolok, yakni lebih mencurahkan perhatian yang lebih banyak pada hubungan antara struktur lembaga-lembaga pemerintah dengan substansi kebijakan publik20

18

Winarno, op., cit., hal. 42.

. Sebaliknya menurut Anderson pendekatan institusionalisme bukan merupakan pendekatan yang sempit atau bersifat deskriptif, karena seorang

19

Winarno, op.,cit., hal. 43. 20

ilmuwan bisa saja menanyakan kembali hubungan-hubungan yang terjadi antara aturan-aturan lembaga-lembaga (pemerintah) dengan substansi kebijakan publik. Selain itu seorang ilmuwan juga dapat menyelidiki hubungan-hubungan ini dengan suatu bentuk yang sistematik dan komparatif21

1.7.2.4. Pendekatan Rasionalitas

.

Menurut Parson, pendekatan rasionalitas dalam proses pembuatan kebijakan publik bertumpu pada dua hal, yaitu rasionalitas ekonomis, dan rasionalitas birokratis22

Rasionalitas birokratis adalah pendekatan yang bertumpu pada efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi seperti yang dikemukakan oleh Max Weber. Oleh karenanya, pembuatan kebijakan publik haruslah mengacu pada pertimbangan rasionalitas birokratis. Artinya, pembuatan kebijakan publik harus mengacu pada kaidah-kaidah ideal birikrasi.

. Rasionalitas ekonomis berpijak pada pandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah mahluk ekonomis (homo economicus). Oleh karenanya, kebijakan publik sebagai instrument negara yang akan hidup di lapangan dalam pembuatannya harus memiliki dasar yang kuat atas rasionalitas ekonomis ini. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan publik harus didahului oleh pembacaan yang mendalam atas perhitungan dampak-dampak ekonomis bila kebijakan itu diterapkan.

Pendekatan rasionalitas dalam pembuatan kebijakan publik banyak dielaborasi oleh beberapa pakar kebijakan publik. Menurut Herbet Simon dalam teorinya Bounded Rationality, bahwa pertimbangan rasional sangat dibutuhkan

21

Winarno, op., cit., hal. 18. 22

dalam pembuatan kebijakan publik23

23

Ibid., hal. 276.

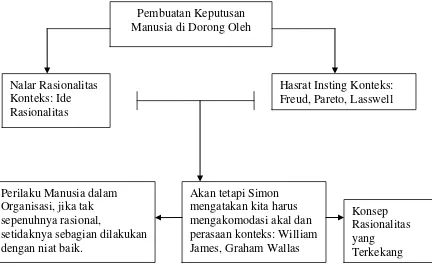

Gambar 1

Model Bounded Rationality Simon (Rasionalitas Terkekang)

Sumber: Parson, 2005. Hal. 279

Sementara menurut Charles Lindblom, dengan konsepnya Muddling Through menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya bersandar pada perubahan yang bersifat incremental yang di dalamnya melibatkan penyesuaian (mutual adjustment) dan negoisasi; lebih mempertimbangkan apa yang terjadi di lapangan dari pada suatu perhitungan yang sistematis; kebijakan publik tidaklah dibuat sekali, namun merupakan rangkaian dari keseluruhan, ia tidak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat teoritis; keputusan yang baik adalah proses kesepakatan, bukannya penetapan tujuan yang kaku (rigid) dan ia melibatkan apa yang dinamakan trial, dan error. Pendekatan rasionalitas dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut Lindblom, terletak pada penyesuaian pandangan kebijakan dengan realitas yang telah berjalan, serta pada proses negoisasi atau

Nalar Rasionalitas Konteks: Ide Rasionalitas

Hasrat Insting Konteks: Freud, Pareto, Lasswell

Perilaku Manusia dalam Organisasi, jika tak sepenuhnya rasional,

setidaknya sebagian dilakukan dengan niat baik.

Akan tetapi Simon mengatakan kita harus mengakomodasi akal dan perasaan konteks: William James, Graham Wallas

Konsep Rasionalitas yang

Terkekang Pembuatan Keputusan

yang disebut dengan partisan mutual adjustment. Sedangkan Yehezkel Dror dan Amitai Etzioni memberikan pandangan sebagai kritikan terhadap konsep incrementalismnya Lindblom. Di dalam melihat formulasi kebijakan publik, kedua pakar ini lebih cenderung untuk memilah level kebijakan yang ada. Pada masing-masing level itu akan menentukan model formulasi kebijakan publiknya. Dror berpandangan bahwa dalam pendekatan incrementalis melihat seolah-olah dalam ranah kebijakan publik itu, masalah yang ada begitu stabil dan begitu mudah untuk dikendalikan. Dari sisi formulasi kebijakan, pendekatan incrementalis menunjukkan kelemahan-kelemahan yang lebih parah, yang menuntut Dror bahwa dalam pendekatan incrementalis itu sangat kecil ruang bagi munculnya inovasi. Padahal dalam totalitas proses kebijakan publik yang progresif, inovasi dalam kebijakan publik sangat penting. Beranjak dari kritik terhadap Lindblom, Dror kemudian membuat model yang dapat mengatasi masalah tersebut, yang dinamakan istilah Normative Optimum.

Model ini pada dasarnya memilah proses formulasi kebijakan publik pada dua level, yaitu level bawah dan level atas. Kebijakan publik pada level bawah menurut Dror dapat digunakan pandangan Managerialist ataupun pandangan

incrementalist Lindblom24

24

Parson, op., cit., hal. 297.

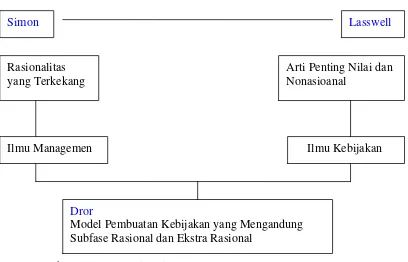

Simon Lasswell

Rasionalitas yang Terkekang

Arti Penting Nilai dan Nonasioanal

Ilmu Managemen Ilmu Kebijakan

Dror

[image:30.595.105.513.143.405.2]Model Pembuatan Kebijakan yang Mengandung Subfase Rasional dan Ekstra Rasional

Gambar 2

Model Normative Optimum Dror

Sumber: Parson, 2005. Hal. 297

Senada dengan Dror, Etzioni menggagas sebuah model yang berlandaskan kritikannya terhadap Lindblom. Model ini dikenal dengan istilah Mixed Scanning. Etzioni memilah pada fase dalam formulasi kebijakan publik. Etzioni melihat bahwa pada fase awal dalam formulasi kebijakan publik adalah penentuan hal-hal yang bersifat fundamental25

25

Parson, op., cit., hal. 300.

yang sangat faktual. Pada fase kedua formulasi kebijakan menunjang aktualisasi dari rumusan fundamental yang telah dihasilkan pada fase awal.

1.7.2.5. Pendekatan Pilihan Publik

Pendekatan pilihan publik (public choice) merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan kebijakan yang berpijak pada pandangan (pendekatan) kekuasaan. Pendekatan kekuasaan memberikan indikasi adanya kecenderungan birokrasi menjadi pelayan bagi dirinya sendiri, bukan menjadi pelayan masyarakat (baca: publik). Hal ini sebagaimana dikemukakan Gordon Tullock dalam penelitiannya terhadap departemen Negara di Amerika Serikat26

Senada dengan Tullock, Anthony Down melanjutkan pandangan Tullock dengan menitikberatkan pandangannya pada aspek psikologis para birokrat dalam mengelola departemennya. Menurut Down, para birokrat dalam melakukan tindakan-tindakan publik pada umumnya dipengaruhi oleh kepentingan

. Tullock menyaksikan betapa pemerintah yang ada di Amerika Serikat bekerja untuk kepentingan sendiri. Hal ini diperparah oleh posisi partai-partai politik yang menjadikan janji-janji politiknya hanya sebagai instrument pemenangan pemilu semata, sehingga saat pemerintahan terbentuk, birokrasinya hanya menjadi pelayan bagi dirinya sendiri, dan partai politiknya. Para politisi kemudian melakukan kontrol, namun hanya pada alokasi dana pembangunan yang selalu hanya menjadi bingkai pertarungan politik. Oleh karena itu, Tullock menganggap pandangan-pandangan seperti privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi, barada dalam lembaga pemerintahan.

26

pribadinya27

Lebih jauh lagi William Niskanen memberikan pandangan yang lebih mendalam untuk pendekatan ini. Menurutnya, kecenderungan birokrasi yang seperti itu bisa diatasi, dengan mengikutsertakan birokrasi dalam pertarungan yang sangat hebat, yakni pasar (market)

. Kenyataan ini semakin meluas hingga bentukan organisasi birokrasi yang ada dilandasi oleh kepentingan pribadi para birokrat. Hal ini sangat berpengaruh pada produk-produk kebijakan para birokrat yang lebih mengarah pada kepentingan pribadinya dibanding kepentingan rakyat banyak (publik). Dan berpendapat perlu sebuah perangkat sistemik untuk mengeleminir kecenderungan yang demikian.

28

Menurut Niskanen, proses pembuatan kebijakan publik bertumpu pada mekanisme pasar. Para perumus akan kekurangan kekuatan untuk melakukan transformasi sosial melalui produk kebijakan publik yang dibuatnya. Dalam pendekatan ini semua produk kebijakan publik dari lembaga pemerintah harus presisi dengan kehendak publik secara umum (pasar). Otonomi Negara dalam kebijakan publik telah dilampaui oleh otonomi publik. Otonomi publik hanya

. Pasar akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah sebuah institusi masyarakat tertentu memuaskan kepentingan publiknya (customer), atau tidak, dan pasar dapat menghakimi institusi yang telah memuaskan publiknya secara langsung. Oleh karena itu, apabila birokrasi pemerintah diserahkan ke pasar, maka kecenderungan birokrasi sebagai pelayan dirinya sendiri akan dapat diatasi. Sebab di dalam pasar, Niskanen meyakini bahwa publik juga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghakimi keberadaan sebuah institusi yang tidak dapat melayani tuntutan pasar (publik).

27

Anthony Down, Inside Bureaucracy, Boston: Little Brown Mass, 1967. 28

akan ditemui dalam mekanisme pasar. Jadi pilihan publik merupakan variabel utama dalam kebijakan publik.

1.7.2.6. Pendekatan Peran Serta Warga Negara

Menurut Winarno, pendekatan peran serta warga negara dalam proses kebijakan publik berpijak pada pemikiran demokrasi klasik Jhon Locke dan Jhon Stuart Mill yang menekankan pengaruh yang baik dari warga Negara dalam perkembangan kebijakan publik29

Pendekatan peran serta warga negara didasarkan pada harapan yang tinggi tentang kualitas warga Negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Pendekatan ini membutuhkan warga negara yang memiliki struktur-struktur kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang cukup untuk berperan serta dalam masalah-masalah politik (publik), mempunyai sikap kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan yang lebih penting adalah perasaan mampu dari warga negara. Di atas segalanya warga negara harus tertarik dalam politik dan terlibat di dalamnya secara bermakna

. Melalui keikutsertaannya dalam masalah-masalah sosial, warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi.

30

29

Winarno, op., cit., hal. 21.

. Bebearapa penelitian terdahulu tentang pendekatan ini mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan lebih responsif

30

terhadap warga negara yang berpartisipasi ketimbang warga negara yang tidak partisipastif.

1.7.2.7. Pendekatan Pluralisme

Sebagai suatu pendekatan dalam ilmu poltik, pendekatan pluralisme dikembangkan dengan berpijak pada pendekatan institusionalisme dan pendekatan behavioralisme. Pendekatan pluralisme menekankan peran partai sebagai mata rantai yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah, dan melahirkan hubungan yang dinamis di antara keduanya. Keharmonisan hubungan antara rakyat dan pemerintah terwujud dalam keterlibatan politik dalam jumlah atau dalam efektivitas yang pada akhirnya akan membawa perubahan yang cukup besar dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pluralisme menekankan segi yang aktif, pengetahuan politik yang cukup dan adaptif melalui sarana peran serta umum pada berbagai tingkatan politik dan dalam keragaman lembaga-lembaga politik.

warga negara untuk mempengaruhi arah maupun substansi kebijakan publik31

Semakin banyak masyarakat yang berperan serta dalam politik dan semakin beragamnya pola dan cara berperan serta, maka semakin tajam pula persaingan antar kelompok. Jika tidak ditemukan cara mengkoordinasi dan mengontrol, atau cara mengarahkan persaingan yang demikian, maka sistem politik akan kelebihan beban, yang nantinya akan menyebabkan ambruknya sistem tersebut. Maka peran serta masyarakatpun menjadi tidak berarti.

. Pendekatan ini melahirkan dua pokok yang menjadi perhatian kaum pluralis itu sendiri. Yang pertama adalah non-partisan yakni warga negara yang tidak berperan aktif, yang diasingkan atau mengasingkan diri dari proses politik, yang kedua, boleh dikatakan sebagai paradoks pluralis, yang berkenaan dengan peran serta yang berlimpah. Tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat bisa mengakibatkan para pembuat kebijakan tidak bisa berbuat banyak, karena pertentangan kebijakan yang hendak dibuat, dengan isu-isu kebijakan yang ditawarkan kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam analisisnya, kaum pluralis memanfaatkan dan mengembangkan dua pokok pemikiran institusional, yaitu “kontrol legislatif terhadap eksekutif”, dan kedaulatan rakyat. Artinya, bagaimana kekuasaan negara dikendalikan oleh rakyat, dan bagaimana rakyat diwakili sebagai warga negara. Merujuk pada prinsip ini, kaum pluralis beranggapan bahwa, karena berbagai pelayanan dan kegiatan pemerintah dibiayai oleh warga negara, maka adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam mengelola pemerintahan.

31

Dalam teori kaum pluralis, kedua prinsip tersebut dikembangkan melampaui batas-batas politik yang formal. Syarat pluralisme adalah pemilih harus mencakup seluruh warga negara/pemilih harus bersifat semesta. Menurut pendekatan ini, tidak boleh ada pembatasan diskriminatif dalam pemberian suara. Sebaliknya, prinsip kontrol legislatif terhadap eksekutif harus diperluas, tidak hanya sampai tingkat pemerintahan yang terendah (kecamatan, kabupaten/kota), tetapi juga harus meliputi seluruh lembaga pemerintahan.

Pluralisme masyarakat selanjutnya akan melahirkan pluralisme politik. Luasnya kesempatan dan beragamnya cara berperan serta dalam politik telah menyambung perantaraan (perbedaan) yang ada di antara berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat. Cakupan hal ini diperluas melalui sarana pertumbuhan jaringan masyarakat yang berinteraksi, perkumpulan sukarela, kelompok kepentingan, dan partai-partai politik. Perbedaan antara ruang privat dan publik telah semakin semu. Karena politik semakin kompleks, timbullah masalah kesopanan, atau hal-hal yang menyangkut kelakuan (baik atau buruk). Pengaruh telah menembus jalur-jalur kekuasaan, sehingga kelompok lobby sering kali berhasil merancang sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan usaha atau kegiatan para kliennya (pelanggannya). Dalam suatu sistem, di mana informasi sama dengan kekuasaan, organisasi-organisasi dalam sistem tersebut akan berusaha memobilisasi informasi tersebut. Dalam sistem yang seperti ini, siapa yang menguasai informasi, dialah yang memperoleh kekuasaan yang istimewa.

behaviraolisme, namun perpektif yang digunakan lebih didominasi oleh tradisi filsafat utilitarianisme. Teori perilaku utility (kepentingan/keperluan) berhubungan erat dengan bagaimana membentuk koalisi, perilaku pemilih, dan kecenderungan lainnya yang ada dalam masyarakat. Model dasar dalam banyak hal, sama halnya dengan ilmu ekonomi, ia juga semakin terperosok pada masalah kuantifikasi.manfaat dan maksimumisasi harus dapat diukur dengan indikator, seperti bagaimana frekuensi kemenangan berdebat koalisi legislatif, sejauh mana frekuensi pemilih dan dukungan partai. Stabilitasi politik merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pemerintah, yaitu ”kebaikan yang terbesar untuk jumlah yang terbesal“ dengan menetapkan dan mewujudkan agenda dan program yang menguntungkan.

Kaum pluralis mengarah ke model utility atau model politik psikologis sesuai dengan tinjauan mereka. Pertama membantu mereka menilai strategi pengambilan kebijakan pemerintah melalui sarana umpan balik. Menurut pendekatan ini, stimulus dan persaingan kelompok akan menghasilkan berbagai bentuk masukan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang layak. Dengan kata lain, dengan adanya masukan dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, maka pemerintah akan mampu membuat kebijakan yang memberi kepuasan maksimum bagi sebagian besar warga masyarakat.

dewan terhadap garis kebijakan partai, di mana mereka bernaung. Jadi politik dalam hal ini lebih merujuk pada institusi politiknya, bukan pada perilaku.

1.7.3. Nalar dan Etika dalam Penetapan Kebijakan

Kajian yang sistematis, nalar, dan kritik terhadap nilai-nilai merupakan unsur penting dalam penetapan kebijakan. Informasi kebijakan yang sama dapat diinterprestasikan secara sangat berbeda, tergantung pada asumsi yang terkandung di dalam rangka referensi, teori, atau ideologi dari para pelaku kebijakan. Para pelaku kebijakan menyadari bahwa nilai-nilai dapat dikaji dengan metode-metode ilmu sosial, misalnya survei opini publik, dapat dipakai untuk melukiskan nilai-nilai dari berbagai kelompok sosial yang berbeda. Ada juga pelaku kebijakan yang percaya bahwa ketidaksepakatan tentang nilai tidak dapat diperdebatkan secara rasional. Pandangan yang dikenal sebagai relativisme nilai ini memandang pernyataan-pernyataan tentang nilai-nilai seperti kesamaan, keadilan, juga kebebasan, tidak dapat dibuktikan secara empirik, dan oleh karenanya, sebaiknya dipahami sebagai pernyataan non-rasional tentang keinginan-keinginan atau emosi individual32

Relativisme nilai terkait dengan pandangan lain yang diterima secara luas oleh para pelaku kebijakan, yakni bahwa metode penetapan kebijakan dapat digunakan untuk maksud baik atau jahat, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Pandangan yang dikenal sebagai instrumentalisme ilmu ini menganggap bahwa metode-metode pengambilan kebijakan dapat merupakan instrument yang netral yang tidak terkait dengan masalah kebijakan. Fakta dan nilai menurut pandangan ini harus dipisahkan secara tegas dalam penetapan masalah kebijakan.

.

32

Para pembuat kebijakan harus menerima nilai-nilai tertentu sebagaimana adanya karena nilai itu sendiri tidak dapat diperdebatkan secara rasional. Para pembuat kebijakan dengan demikian dapat diyakini berperan untuk mengungkapkan cara-cara terbaik dalam menetapkan sebuah kebijakan. Ada banyak masalah filosofis dan praktis berkaitan dengan relativisme nilai dan insrumentalisme ilmu. Ada alasan untuk mengungkapkan pendapat bahwa penetapan kebijakan misalnya; secara tipikal tergantung pada nilai yang berbeda-beda yang dipegang oleh penentu kebijakan yang berbeda pula. Dengan dinamika informasi yang sama, sering dipakai untuk mendukung pernyataan kebijakan yang sama sekali berbeda, yang sering kali disebabkan oleh asumsi nilai yang saling bertentangan.

Untuk mendekati argumen dan debat kebijakan dalam rangka suatu kritik nilai diperlukan kesadaran bahwa aturan etis dan prinsip moral tidak semata-mata merupakan pilihan psikologis yang mutlak atau emosional. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai merupakan ekspresi dari keinginan, selera atau pilihan individual, misalnya ketika seorang individu mengekspresikan sebuah komitmen pribadi terhadap persamaan hak. Namun demikian, yakni konteks standar dan konteks ideal, bukan semata-mata merupakan refleksi dari harapan individual yang mutlak33

Konteks standar melibatkan peryataan nilai tentang situasi (standard) tertentu, di mana seorang individu atau kelompok dilukiskan memegang nilai-nilai tertentu. Misalnya, sebuah peryataan nilai dalam konteks standar adalah penentuan sekolah campuran secara wajib merupakan suatu kebijakan yang buruk dalam pandangan kelas menengah. Sebaliknya konteks ideal melibatkan penilaian

.

33

tentang nilai yang tidak tergantung pada ekpresi atau keinginan individual dalam konteks personal atau pada pernyataan tentang nilai-nilai dari suatu kelompok dalam konteks standar. Kepuasan tentang nilai tergantung pada kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau keburukan dari kebijakan, dalam semua konteks yang mungkin ada.

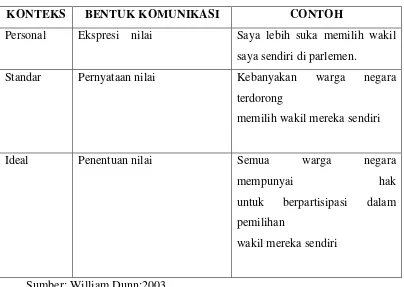

Tabel 1. Konteks dan Bentuk Komunikasi Nilai

KONTEKS BENTUK KOMUNIKASI CONTOH

Personal Ekspresi nilai Saya lebih suka memilih wakil saya sendiri di parlemen.

Standar Pernyataan nilai Kebanyakan warga negara

terdorong memilih wakil mereka sendiri

Ideal Penentuan nilai Semua warga negara

mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam

pemilihan wakil mereka sendiri

Sumber: William Dunn:2003

1.7.4. Klasifikasi Nilai dalam Penetapan Kebijakan

Di dalam proses penetapan kebijakan yang merupakan tahap penentuan suatu alternatif kebijakan dari bebagai alternatif yang ada, ada berbagai kriteria yang berpengaruh terhadap para penetap kebijakan misalnya kesetiaan terhadap partai politik, tekanan-tekanan politik dan sosial, kondisi ekonomi, persyaratan prosedural, komitmen sebelumnya, waktu yang sempit,dll. Menurut Anderson ada lima nilai yang dapat mempengaruhi para penetap kebijakan publik yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai personal, nilai kebijakan, dan nilai ideologi34

1.7.4.1. Nilai politik

.

Nilai politik berkaitan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu sumber utama sistem nilai di dalam suatu masyarakat. Sistem nilai itulah membentuk sikap mental atau pola pikir manusia sebagaimana terpantul dalam pola sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Hal ini melatarbelakangi terbentuknya kebudayaan politik, budaya, ekonomi, dll. Jadi kebudayaan politik merupakan salah satu sumber dari sistem nilai politik.

Menilai berarti menimbang, yaitu salah satu kegiatan manusia dalam menghubungkan dengan, dan mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat memutuskan berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk dan sebagainya. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu: jasmani, rasa, karsa, dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, indah, baik, dan religius.

34

Menurut Runes dalam The Ensiklopedia of Philosophy. Nilai, dapat didefinisikan sebagai berikut35

Sedangkan menurut Reading dalam Demokrasi Pancasila dan nilai-nilai Politik menyatakan bahwa nilai adalah:

: pertama, nilai adalah sesuatu yang dihadapkan pada kejadian yang nyata dalam hidup. Dalam hal ini, sesuatu yang dihadapkan “maksudnya adalah antara yang seharusnya terjadi, dengan yang terjadi (kenyataan), dan ukuran nilai tidak hanya digunakan untuk mengenai hal-hal dari bermacam-macam kebaikan, tetapi juga meliputi keindahan dan kebenaran. Kedua, nilai juga digunakan untuk hal-hal yang lebih sederhana yaitu manusia dihadapkan dengan kebenaran. Dalam hal ini, martabat yang dimaksud yaitu suatu keharusan dengan nilai yang diambil dengan kebaikan (sebaiknya).

• Objek dari suatu kepentingan yang bersifat kata akhir (kesimpulan) atau bersifat memajukan,

• Objek yang mempunyai suatu nilai,

• Tingkah laku yang ditentukan oleh sifat kebudayaan,

• Sesuatu yang bersifat kebudayaan yang ditentukan oleh apa yang patut diingini,

• Tingkatan perubahan antara suatu barang A yang bermanfaat, dan juga barang yang bermanfaat B,

• Apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kemungkinan.36

Merujuk pada pengertian-pengertian di atas Fans Bona Sihombing menyatakan bahwa nilai politik dapat diartikan sebagai berikut37

35

Paul Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Crowel and Mac Milan, 1967. :

36

Frans Bona Sihombing, Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik, Jakarta: Erlangga, 1984. 37

1. Nilai merupakan seperangkat taksiran (perhitungan) yang diberikan atas kebajikan-kebajikan Politik,

2. Kebajikan-kebajikan politik yang telah ditaksir tersebut dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan politik yang pada akhirnya akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan politik apa saja yang seharusnya dilakukan,

3. Tindakan-tindakan politik yang dilaksanakan ditingkatkan menjadi suatu keharusan politik. Keharusan politik dalam arti setelah dipertimbangkan melalui apa saja yang baik dan benar. Hasil pertimbangan yang baik dan benar itu berakhir dengan suatu keputusan bahwa keharusan politik tersebut harus dilaksanakan karena memang sudah menjadi keharusan, 4. Sesuatu yang dilaksanakan itu harus bersifat maju,

5. Sepantasnya yang harus terlaksana dan yang memaukan itu dapat diterapkan dalam bentuk tingkah laku politik yang ditentukan oleh sifat kebudayaan suatu bangsa,

6. Penerapan tingkah laku itu menimbulkan tingkatan perubahan yang sangat bermanfaat,

7. Perubahan yang bermanfaat itu meliputi apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kemungkinan politik,

8. Perubahan yang bermanfaat itu diikuti oleh masyarakat yang mempengaruhi kehidupan politik.

partai di mana mereka bernaung, para pembuat kebijakan bisa saja menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasar pada kapentingan partai politik (kesetiaan terhadap partai politik), keuntungan-keuntungan politis kelompoknya (cliente group). Kebijakan publik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai politik. Jadi, kebijakan publik merupakan perwujutan dari akumulasi nilai-nilai politik yang bersumber dari partai politik pembuat kebijakan itu sendiri.

1.7.4.2. Nilai Organisasi

Para pembuat kebijakan juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi seperti badan-badan administratif negara menggunakan banyak imbalan (rewards) dan sangsi (punishment) dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya dalam menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan dalam organisasi. Keputusan-keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan semacam keinginan-keinginan untuk mempertahankan eksistensi organisasi, memperbesar dan memperluas program-program, dan kegiatan organisasi, serta memperluas, juga mempertahankan kekuasaan organisasinya.

1.7.4.3. Nilai Personal

bahwa dia tidak akan menjadi presiden pertama yang menyatakan kalah dalam perang, bisa saja dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seperti keinginan untuk dicatat dalam sejarah. Hal ini menunjukkan betapa nilai-nilai personal suatu saat sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.

1.7.4.4. Nilai kebijakan

Para pembuat kebijakan menurut kriteria ini tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, nilai organisasi, ataupun nilai personal, namun mereka mungkin bertindak baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat banyak (publik), atau kepercayaan-kepercayaan mereka tentang apa yang merupakan kebijakan publik secara moral adalah benar dan pantas. Seorang anggota lembaga legislatif mendukung undang-undang tentang hak sipil, mungkin karena ia berpandangan bahwa secara moral adalah benar, serta kesetaraan merupakan tujuan yang diinginkan dari sebuah kebijakan publik. Meskipun ia menyadari bahwa dukungan itu mempunyai resiko politik yang tinggi.

1.7.4.5. Nilai Ideologi

penetapan kebijakan. Ideologi negara menurut kriteria ini menjadi acuan utama dalam menetapkan arah dan tujuan sebuah kebijakan publik.

1.7.4. Teori Penetapan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai teori untuk mempermudah para pembuat kebijakan (policy makers) di dalam membuat berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Teori-teori pengambilan kebijakan akan memberikan kemudahan bagi para penetap kebijakan dalam menetapkan suatu kebijakan publik.

1.7.4.1. Teori Rasional Konprehensif (Rational Conprehenship

Theory)

Menurut Anderson, model ini merupakan teori penetapan kebijakan yang paling terkenal, dan juga yang paling luas diterima di kalangan para penetap kebijakan publik.

Pada dasarnya teori ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalah-masalah yang lain, atau paling tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain.

b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan para pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya. c. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki.

e. Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertai dapat dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain. Pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi-konsekuensi yang memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaran yang hendak dicapai.

Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu kebijakan yang rasional, yaitu kebijakan yang efektif untuk memcapai tujuan tertentu.

Namun demikian beberapa ahli kebijakan publik mengajukan kritik terhadap teori ini. Pertama, menurut para pengkritiknya, para penetap kebijakan menurut teori ini tidak dihadapkan pada masalah-masalah konkrit. Masalah yang sering dihadapi di lapangan adalah kesulitan dalam membatasi masalah itu sendiri. Sering kali para penetap keputusan gagal dalam mendefenisikan masalah yang jelas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan untuk menyelesaikan suatu masalah tidak tepat. Kegagalan dalam mengidentifikasikan masalah pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan dalam menemukan solusi terbaik untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat.

tindakan rasional yang dinyatakan teori ini, misalnya kurangnya waktu, kesulitan mengumpulkan informasi, dan meramalkan kerumitan-kerumitan perhitungan masa depan. Para pembuat kebijakan sering kali dihadapkan pada waktu yang tidak memadai oleh karena desakan-desakan permasalahan yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan informasi yang digunakan karena proses pengumpulan informasi itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketiga, aspek nilai. Para pembuat kebijakan biasanya lebih sering dihadapkan pada situasi konflik nilai dari pada kesepakatan nilai. Sementara, nilai-nilai yang bertentangan itu bukanlah merupakan hal-hal yang mudah dibandingkan atau diukur bobotnya. Selanjutnya, menurut para pengkritik teori ini, para pembuat kebijakan sering kali mengacaukan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai publik. Asumsi rasionalistik yang menyatakan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai dapat dipisahkan dengan mudah, adalah tidak berlaku, dan sulit dilaksanakan.

Keempat, merujuk pada kenyataan bahwa para pembuat kebijakan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan tujuan masyarakat, mereka lebih cenderung mencoba mempertahankan, memaksimalkan kedudukan mereka, seperti kekuasaan, uang, dan sebagainya dalam penetapan kebijakan.

tinggi. Kritik ini lebih ke pada kelemahan-kelemahan yang secara alamiah dimiliki manusia.

Keenam, sekalipun para pembuat kebijakan dapat menggunakan teknik-teknik analisis komputer yang paling maju, mereka tidak mempunyai kecakapan yang cukup untuk menghitung rasio biaya dan keuntungan secara tepat, bila sejumlah besar nilai-nilai yang berbeda-beda seperti politik, ekonomi, sosial, serta budaya sebagai taruhannya.

Ketujuh, investasi-investasi yang besar dalam program-program menyebabkan para penetap kebijakan tidak mempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedelapan, terdapat banyak hambatan untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam menelaah semua kemungkinan alternatif, dan semua konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing alternatif, termasuk didalamnya biaya pengumpulan informasi, ketersediaan informasi, dan waktu dibutuhkan dalam mengumpulkan informasi.

1.7.4.2. Teori Penambahan (Incremental Theory)

Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya kritik terhadap teori rasional konprehensif. Oleh karenanya teori ini berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam teori tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah yang ditemui dalam teori tersebut. Teori ini lebih bersifat deskriptif, artinya teori ini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai para pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan.

a.Pemilihan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan analisis empirik terhadap tindakan sangat dibutuhkan,

b.Para penetap kebijakan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi, dan alternatif-alternatif ini hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang sudah ada,

c.Untuk setiap alternatif, penetap kebijakan hanya mengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap penting.

d.Masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan dibatasi kembali secara berkesinambungan. Teori ini memungkinkan penyesuaian-penyesuaian, sarana tujuan, dan tujuan sarana sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan masalah dapat dikendalikan.

e.Tidak ada keputusan tunggal/penyelesaian masalah yang dianggap tepat. Pengujian terhadap kebijakan yang dianggap baik adalah bahwa persetujuan terhadap berbagai macam analisis dalam rangka memecahkan persoalan tidak diikuti persetujuan, bahwa kebijakan yang diambil merupakan sarana yang paling cocok untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

diperdebatkan antar berbagai kelompok dalam masyarakat hanya berupa perubahan-perubahan terhadap program-program yang sudah ada, atau hanya menambah/mengurangi anggaran belanja. Sementara itu, konflik biasanya akan meningkat bila penetap kebijakan memfokuskan perubahan-perubahan kebijakan besar yang dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian yang besar. Karena ketegangan politik yang timbul sangat besar dalam menetapkan program-program atau kebijakan baru. Maka kebijakan masa lalu diteruskan untuk tahun sebelumnya, kecuali bila terjadi perubahan politik secara substansial. Dengan demikian pembuatan kebijakan secara incrementalisme adalah penting dalam mengurangi konflik, memelihara stabilitas dan sistem politik di mana kebijakan itu akan ditetapkan dan diimplementasikan.

1.7.4.3. Teori Penyelidikan Campuran (Mixed-scanning Theory)

rasionalistis akan menyelidiki keadaan-keadaan cuaca secara mendalam dengan menggunakan kamera-kamera yang mampu melakukan pengamatan-pengamatan dengan teliti dan dengan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap seluruh ankasa sesering mungkin. Hal ini akan memberikan hasil pengamatan secara terperinci, biaya yang mahal untuk menganalisisnya dan kmungkinan membenani kemampuan-kemampuan untuk mengambil tindakan.

1.7.5.Pelaku Kebijakan/Policy Makers

Menurut James Anderson, pelaku kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: pelaku kebijakan resmi, dan tidak resmi38

1.7.5.1. Pelaku Kebijakan Resmi (The Official Policy-Makers) .

Selanjutnya Anderson menyatakan bahwa :

The official policy makers are those who posses legal authority to engage in the formation of public policy. (I recongnice, of course, that some who have the legal authority to act, in fact, be controllet by other, such as political party bosses or preasure groups. These includes legislators, executives, administrators, and judges39

Para pelaku kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan. Mereka yang nemiliki wewenang tersebut bisa saja dalam tindakannya dipengaruhi atau diatur oleh para petinggi-petinggi partai ataupun kelompok-kelompok kepentingan. Sama halnya dengan para anggota legislatif, eksekutif, badan-badan administrasi negara ataupun para hakim. Para pelaku kebijakan resmi ini adalah mereka-mereka yang memang bertugas untuk membuat kebijakan publik. Yang termasuk para pelaku kebijakan resmi adalah legislatif, eksekutif, badan-badan administrasi negara (administrative agencies), lembaga peradilan (courts).

.

a. Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah)

Menurut Undang-undang no. 22 Tahun 1999;

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

38

Anderson, op., cit., hal. 28. 39

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legilatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dengan pemerintah daerah. Sementara menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Napitupulu, perwakilan politik tidaklah terpisah dengan badan perwakilan rakyat sebagai suatu badan yang dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat, dalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan40

Beroperasinya peranan dan fungsi perwakilan rakyat tidaklah terbatas pada interaksinya dengan ketiga pihak tersebut. Namun juga ditentukan oleh semua permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Dengan kata lain, bekerjanya peran dan fungsi perwakilan rakyat di satu pihak ditentukan oleh

. Dalam menunaikan fungsinya, badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga tentulah mengalami tekanan dan tuntutan dari semua pihak yang berkepentingan. Salah satu pihak yang berkepentingan adalah masyarakat secara umum sebagai pihak yang diwakili, atau pihak yang menyerahkan kekuasaan, juga yang memberikan tugas untuk mewakili opini, sikap, dan kepentingannya dalam proses politik dan pemerintahan. Pihak lain yang berkepentingan adalah eksekutif, dan badan-badan peradilan. Lembaga-lembaga tersebut menuntut Lembaga-lembaga perwakilan, menggunakan undang-undang yang menghasilkannya, sehingga lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan dan mengoperasikan fungsi-fungsinya.

40

eksistensinya sebagai suatu lembaga politik, dan di lain pihak ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang mewadahi proses politik.

Merujuk pada asal-usul katanya, istilah fungsi berasal dari bahasa inggris yaitu

function. Menurut kamus bahasa inggris, arti kata function adalah jenis tindakan atau kegiatan yang sesuai bagi orang atau sesuatu, atau tujuan dari sesuatu itu sendiri dibuat. Selanjutnya jika dikaitkan dengan sejarah hukum tata negara Indonesia yang berasal dari Belanda, istilah fungsi tersebut dalam bahasa Belanda disebut functie, dan menurut kamus istilah hukum, functie berarti fungsi, jabatan, wewenang. Menurut kamus bahasa Indonesia, fungsi berarti jawatan/pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal, dan guna diidentikkan dengan fungsi. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat kebijakan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Tugas dapat disamakan dengan arti kata task atau mission. Artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, peran atau peranan, guna atau kegunaan, tidaklah sama dengan wewenang dan tugas.

memaksa anggota legislatif untuk menyeimbangkan persoalan nasional, dengan perhatian pribadi ke pada konstituen.

Menurut Burns, ada enam fungsi penting yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR)41

Menurut Hedlund, dan Anderson, ada delapan peran dan fungsi legislatif, antara lain

. (a). Representation, (b). Law-making, (c). Concencus building, (d). Overseeing, (e). Policy clarification, (f). Legitimizing. Perwakilan mengungkapkan keragaman dan pandangan-pandangan yang bertentangan dalam kepentingan regional, ekonomi, sosial, ras, agama, dan lainnya yang ada dalam suatu negara. Pembuatan kebijakan menentukan ukuran-ukuran guna membantu pemecahan permasalahan yang bersifat substansif. Pembangunan konsensus ialah proses perundingan di mana kepentingan-kepentingan itu disesuaikan. Mengawasi birokrasi berarti memeriksa bahwa undang-undang dan kebijakan yang disahkan oleh dewan secara sah, dilaksanakan, dan bahwa mereka mencapai apa yang dimaksudkan. Klarifikasi kebijakan adalah identifikasi dan publikasi persoalan-persoalan. Memberikan legitimasi adalah ratifikasi kebijakan melalui saluran-saluran yang tepat.

42

a. Policy Responsiveness

;

Badan legislatif dinilai melalui out put khusus proses perundangan-sifat keputusan kebijakan. Karena alokasi nilai dan sumber daya yang diakibatkan oleh keputusan kebijakan adalah tidak seimbang, suatu keputusan mungkin menguntungkan beberapa sektor masyarakat dengan mengorbankan sektor lain.

41

Burns, dalam Napitupulu, op., cit., hal. 38. 42

Jadi badan legislatif harus menghadapi prospek beberapa kelompok masyarakat akan tidak puas. Namun demikian anggota legislatif sering tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Formal Decision Making

Dalam proses pembuatan kebijakan, badan legislatif membuat kebijakan mengenai pesoalan-persoalan kebijakan publik, dan keputusan-keputusan ini secara khusus mengambil bentuk undang-undang yang disahkan atau ditolak, uang yang disediakan, ketetapan-ketetapan yang diterima. Pembuatan kebijakan bentuk ini bergantung pada pemberian kekuasaan dalam konstitusi atau perjanjian. Syarat seperti ini memberikan badan legislatif legitimasi yang diperlukan bagi peranan mereka dalam pembuatan kebijakan publik. Tidak dapat disangkal anggota legislatif mungkin tidak memprakarsai gagasan untuk semua legislasi dan boleh jadi bahkan tidak bertanggungjawab atas draft gagasan dalam bentuk rancangan undang-undang; bagaimanapun juga tindakan legislatif penting karena badan legislatif diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengikat masyarakat. Secara khusus badan legislatif menelaah usulan-usulan tindakan dan mengubahnya sesuai dengan penilaian anggota legislatif. Badan legislatif juga memberikan suara persetujuan akhir pada semua undang-undang, yang memberikan mereka legitimasi menetapkan kebijakan publik yang resmi.

c. Pengawasan Administratif

kekuasaan politik, tetapi tidak eksekutif. Suatu aspek penting dari sistem ini adalah pengawasan badan legislatif terhadap badan eksekutif. Pengawasan oleh badan legislatif mengacu pada tanggung jawab badan legislatif untuk meninjau kembali tindakan-tindakan yang diambil oleh badan eksekutif dan mengajukan ususl-usul untuk melawan atau meneguhkan keputusan-keputusannya.

d. Wakil Konstituen dalam Pembuatan Kebijakan

Dalam